Wikipédia:Sélection

Explications :

- Chaque lien ci-dessus regroupe les articles qu’un portail donné souhaite mettre en valeur ; par exemple : Sélection du portail informatique

- Chaque jour et pour chaque portail, un article de cette sélection est affiché aléatoirement. Cette page affiche donc l’ensemble des articles tirés au sort sur chaque portail.

- Si vous êtes contributeur de Wikipédia et que vous souhaitez intégrer votre portail à ce système, consultez Aide:Wikipédia Sélection.

- Vous pouvez voir également les articles de qualité et les bons articles de Wikipédia.

|

|

|

L'économie du Botswana pourrait facilement passer, sur le papier, pour un modèle de réussite économique sur le continent africain : bâtissant son avenir sur une administration démocratique, stable, compétente et peu corrompue (Transparency International classe régulièrement le Botswana comme le pays le moins corrompu d’Afrique), une gestion prudente et, bien sûr, un sous-sol riche en diamants et minéraux, ce pays enclavé, dont seules 5 % des terres conviennent à l’agriculture et qui lors de son indépendance en 1966 était l’un des 25 plus pauvres du monde, se classe désormais parmi les plus prospères du continent. De fait, il s’agit du seul pays au monde qui a pu lors de la période 1970-2000 afficher une croissance annuelle moyenne de près de 9 %.

Cette richesse théorique est cependant menacée par une surdépendance de l’économie vis-à-vis du secteur minier, ainsi que par l’épidémie de sida qui sévit à travers toutes les couches de la population (près d’un adulte sur trois serait infecté). Quoi qu’il en soit, avec ses heurs et malheurs, ce territoire peuplé de 3,12 habitants au km² reste dans une situation enviable pour nombre de ses voisins.

Autres bons articles du portail Afrique

Portail:Afro-Américains

Portail:Afro-Américains

Mary Elfrieda Scruggs ou Winn, dite Mary Lou Williams, est une pianiste, arrangeuse et compositrice américaine de jazz, née le à Atlanta et morte le à Durham.

Devenue professionnelle vers ses 10 ans, elle joue avec Andy Kirk ou Duke Ellington, et écrit pour Benny Goodman, Count Basie ou Louis Armstrong, tout en menant une carrière en solo. Elle sera un mentor pour les musiciens de la génération du bebop (Bud Powell, Thelonious Monk, Dizzy Gillespie…) Après sa conversion au catholicisme en 1956, elle se concentre sur la musique sacrée, sans pour autant abandonner le jazz. Son style a suivi l'évolution du jazz au cours du XXe siècle, puisant ses racines dans le blues, le swing ou le boogie-woogie, intégrant et souvent annonçant les formes plus modernes : bebop, Third stream…

Surnommée « la première dame du clavier jazz », c'est une des premières femmes instrumentistes à rencontrer du succès dans le monde du jazz.

Portail:Âge des Vikings

Portail:Âge des Vikings

La colonisation de l'Islande (en islandais : Landnámsöld, littéralement « âge de la colonisation ») est la période de l'histoire de l'Islande se déroulant entre 870 et 930 durant laquelle l'île, jusque-là inhabitée, est peuplée par les Scandinaves dans le cadre de l'expansion territoriale survenue durant l'âge des Vikings et les premières structures gouvernementales créées jusqu'à la fondation en 930 de l'État libre islandais. L'histoire de la colonisation nous est connue principalement par le « Livre de la colonisation » (Landnámabók) et le « Livre des Islandais » (Íslendingabók), ainsi que par les sagas des Islandais. Cependant ces textes écrits seulement à partir du XIIe siècle ont une fiabilité douteuse et l'archéologie est indispensable afin de vérifier les faits racontés dans ces écrits.

Au IVe siècle av. J.-C., le navigateur grec Pythéas mentionne une terre nommée Thulé, qui sera citée par d'autres auteurs de l'Antiquité et du Moyen Âge. Néanmoins, il s'agissait a priori plutôt de la côte norvégienne. Le premier à mentionner une terre étant vraisemblablement l'Islande est l'Irlandais Dicuil vers apr. J.-C., qui parle d'une terre au nord où des moines auraient séjourné. Vers 860, des marins scandinaves découvrent l'Islande habitée par quelques moines irlandais, les papar, ce qui concorde avec le récit de Dicuil. Le premier résident permanent scandinave de l'île est, d'après la légende, Ingólfr Arnarson, qui s'installe à Reykjavik vers 874. S'ensuivent soixante ans durant lesquels des Vikings venus de Norvège principalement, accompagnés de leurs familles et de leurs serviteurs, colonisent l'île. En l'an 930, un parlement commun à toute l'île est fondé, l'Althing : c'est le début de l'État libre islandais.

Les colons, principalement originaires de l'Ouest de la Norvège, s'installent sur la côte, les plaines et les vallées fluviales, dans des fermes isolées, où ils vivent selon les mœurs vikings : ils ne possèdent pas de gouvernement centralisé mais se réunissent dans des things locaux où les hommes libres peuvent exposer librement leur opinion. Bénéficiant de conditions favorables à l'époque sur l'île, qui se dégraderont par la suite à cause de l'exploitation des ressources, leur économie repose sur la chasse, la pêche et l'élevage.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Âge des Vikings

Portail:Alsace

Portail:Alsace

Le TER Alsace est le réseau de trains régionaux (TER) de la région Alsace, exploité principalement par la SNCF. Le Conseil régional d'Alsace est l'autorité organisatrice du réseau depuis 1998. Les dessertes ferroviaires sont complétées par des dessertes routières assurées par autocar, le plus souvent en suivant le tracé d'anciennes lignes ferroviaires neutralisées ou déclassées.

L'Alsace est une des six régions à avoir expérimenté le transfert de l'organisation et du financement des transports régionaux à partir de 1998, avant que cela ne soit généralisé en 2002. Avec l’arrivée du TGV Est en 2007, le réseau a subi un important remaniement pour s'adapter aux nouvelles dessertes. La même adaptation a eu lieu pour la mise en service du TGV Rhin-Rhône en 2011. Ces changements ont permis une croissance de 206 % de la fréquentation depuis 1997, atteignant 75 000 voyageurs par jour fin 2012.

Portail:Altermondialisme

Portail:Altermondialisme

Le Forum social mondial (ou FSM) est un forum international, qui réunit les organisations du monde entier sensibles à la cause altermondialiste (« Un autre monde est possible »). Traitant des principaux sujets de préoccupation de la société civile en rapport avec la mondialisation, cet événement se présente comme une alternative sociale au Forum économique mondial qui se déroule chaque année en janvier à Davos en Suisse.

La première édition du FSM s'est tenue à Porto Alegre au Brésil du 25 au 30 janvier 2001. Depuis les réunions de 2002 et 2003, les forums sociaux à toutes les échelles sont régis par la Charte des principes du Forum social mondial, dont les principes les plus importants sont :

- l'opposition à l'ordre « néo-libéral » qui caractériserait la mondialisation actuelle,

- l'ouverture à tous les courants idéologiques pour les projets alternatifs,

- l'absence des partis politiques en tant que tels.

Portail:Amazonie

Portail:Amazonie

L'Amazonie est une région d'Amérique du Sud. C'est une vaste plaine traversée par l'Amazone et par ses affluents, et couverte sur une grande part de sa surface par la forêt amazonienne. Sa superficie est de 6 568 107 km2. Son climat est chaud et humide durant toute l'année. La température moyenne régnant en Amazonie est de 26 °C. Les précipitations moyennes sont de 2 100 mm/an à 2 450 mm/an, avec cependant des zones au nord-ouest présentant plus de 10 000 mm de pluie/an. L'Amazonie est une des régions les plus humides au monde ; c'est grâce à ce phénomène qu'elle est très riche en biodiversité.

Au Nord de l'Amazonie existe un phénomène très rare : deux bassins fluviaux sont reliés par un cours d'eau naturel qui franchit la ligne de partage des eaux (invisible dans cet espace parfaitement horizontal) : le canal du Casiquiare, reliant le bassin de l'Orénoque à celui du Rio Negro, affluent de l'Amazone...

Portail:Amérique précolombienne

Portail:Amérique précolombienne

L’art olmèque se manifeste par une grande maîtrise de la sculpture et de la ciselure. Il ne sera dépassé par aucune autre civilisation précolombienne. Cette maîtrise est visible aussi bien dans l’art colossal que dans l’art miniature. La culture olmèque, entre 1200 av. J.-C. et 500 av. J.-C., première des grandes civilisations de la Mésoamérique, invente l’écriture, en utilisant les pictogrammes-idéogrammes et le calendrier. Mais c’est sans nul doute son art exceptionnel, tant par sa richesse iconographique que par ses qualités techniques, qui est une référence et un héritage pour toutes les cultures postérieures. Ainsi l’écriture maya va puiser ses racines dans le premier système glyphique élaboré par l’art olmèque. Les Toltèques, les Zapotèques jusqu’aux Aztèques et toutes les autres civilisations de l’Amérique moyenne vont se référer aux Olmèques dans de nombreux autres domaines qu’ils soient artistiques, techniques, religieux ou intellectuels.

Autres articles de qualités sélectionnés au sein du portail Amérique précolombienne

Portail:Anarchisme

Portail:Anarchisme

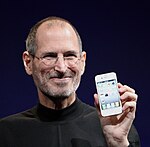

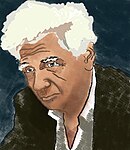

Noam Chomsky (né le 7 décembre 1928, à Philadelphie, Pennsylvanie) est professeur honoraire de linguistique au Massachusetts Institute of Technology, connu comme le fondateur de la linguistique générative. Il s'est fait connaître du grand public, à la fois dans son pays et à l'étranger, par son parcours d'intellectuel engagé de sensibilité anarchiste.

Il est considéré comme le créateur de la théorie de la Grammaire générative et transformationnelle, qui se distingue par sa recherche des structures innées du langage naturel, contribution souvent décrite comme la plus importante dans le domaine de la linguistique théorique du XXe siècle. Les deux textes fondateurs de l’école générative sont : Syntactic Structures (traduit par Structures syntaxiques) en 1957 et Aspects of the Theory of Syntax (Aspect de la théorie syntaxique) en 1965 mais le lecteur pourra se faire une idée des questions théoriques dans Language and Mind (Le Langage et la pensée). Ses travaux les plus récents ont pour thème le « programme minimaliste » en sciences cognitives.

En parallèle de sa carrière scientifique, Noam Chomsky mène une intense activité militante depuis le milieu des années 1960 lorsqu'il a pris publiquement position contre l'engagement américain au Viêt Nam. Sympathisant du mouvement anarcho-syndicaliste et membre du syndicat IWW, il a donné une multitude de conférences un peu partout dans le monde et a publié de nombreux livres et articles dans lesquels il fait part de ses analyses historiques, sociales et politiques. Ses critiques portent tout particulièrement sur la politique étrangère des États-Unis et le fonctionnement des mass médias.

Il est considéré comme une figure intellectuelle majeure du monde contemporain, à la fois controversée et admirée.

Portail:Anglo-Saxons

Portail:Anglo-Saxons

La Chronique anglo-saxonne (Anglo-Saxon Chronicle) est un ensemble d'annales en vieil anglais relatant l'histoire des Anglo-Saxons. Leur rédaction débute dans le royaume de Wessex sous le règne d'Alfred le Grand, à la fin du IXe siècle. De multiples copies des annales sont distribuées aux monastères d'Angleterre et ensuite mises à jour indépendamment les unes des autres.

Le manuscrit original de la Chronique est perdu, mais il en subsiste neuf copies, dont l'état de conservation et l'importance historique varient. La rédaction de la plus ancienne copie subsistante semble avoir débuté vers la fin du règne d'Alfred, tandis que la plus récente est composée à l'abbaye de Peterborough au début du XIIe siècle et mise à jour jusqu'en 1154. Les différentes copies de la Chronique reflètent souvent les intérêts et les biais des abbayes où elles ont été rédigées. Il leur arrive de faire preuve de partialité dans leur récit, voire d'omettre complètement certains événements. Certaines se contredisent également entre elles.

Malgré ces problèmes, la Chronique constitue la principale source historique pour la période comprise entre l'abandon de la Bretagne par les Romains en 410 et la conquête normande de l'Angleterre en 1066 : une grande partie des informations présentes dans la Chronique n'apparaît nulle part ailleurs. Ses manuscrits sont également des sources importantes pour l'histoire de la langue anglaise : la fin du texte de la « Chronique de Peterborough » est notamment l'un des plus anciens exemples connus de moyen anglais.

Sept des neuf manuscrits subsistants de la Chronique anglo-saxonne sont conservés à la British Library. Les deux autres se trouvent à Oxford et Cambridge.

Voir les autres articles sélectionnés

Portail:Animation

Portail:Animation

La neuvième saison des Simpson est diffusée pour la première fois aux États-Unis par la Fox entre le et le . En France, elle est diffusée du au . Le show runner de cette saison est Mike Scully qui produit dix-huit épisodes. Cette saison contient trois épisodes de la production de la saison précédente, produits par Bill Oakley et Josh Weinstein, deux autres épisodes produits par David Mirkin et encore deux autres par Al Jean et Mike Reiss lors de la septième saison.

La saison est proposée pour cinq Emmy Awards et en remporte trois. Elle est aussi nommée dans la catégorie de la meilleure série aux Saturn Awards et pour un Golden Reel Award du meilleur montage son.

Le coffret DVD de la saison sort en région 1 le 19 décembre 2006, en région 2 le 29 janvier 2007 et le 21 mars de la même année en région 4.

Portail:Animation et bande dessinée asiatiques

Portail:Animation et bande dessinée asiatiques

Mobile Suit Gundam (機動•戦士•ガンダム, Kidō Senshi Gundamu), plus connu sous le nom court Gundam (ガンダム, Gundamu), est un anime japonais de 43 épisodes créé en 1979 par la Sunrise. L’histoire tourne autour de Amuro Ray, un pilote de la fédération terrestre, et de ses combats contre l’armé de Zeon, une colonie ayant déclaré son indépendance. Les deux forces s’affrontent à l’aide d’armures de combat géantes, les Mobile suits, dont l’une, la Gundam, sortira du lot.

Ironiquement, cette série devenu culte et faisant aujourd’hui encore recette a bien failli ne jamais être terminée. En effet, après 39 épisodes et un manque de succès trop important, les producteurs décidèrent d’arrêter la diffusion. Quatre autres épisodes furent tout de même créés afin de clôturer, mais le destin d’un genre complet de récit s’est joué sur un coup de dés.

Tous les autres séries estampillées Gundam sont des variations sur le même thème, la différence étant que le héros se situe parfois du côté des fédéralistes et parfois du côté des indépendantistes. Ce thème se retrouve également très souvent dans les autres séries de reals robots (Macross, Patlabor, Overman King Gainer, Mars Daybreak, etc.).

Autres articles sélectionnés au sein du portail Animation et bande dessinée asiatiques

Portail:Années 1900

Portail:Années 1900

L'équipe de Nouvelle-Zélande de rugby à XV en tournée en 1905-1906 – également connue sous le nom de The Originals – représentant la Nouvelle-Zélande, est la première équipe des All Blacks à se déplacer hors d'Australasie. Elle effectue une tournée en Grande-Bretagne en 1905, puis en France et enfin en Amérique du Nord en 1906.

La tournée est un succès pour les Originals. L'équipe de Dave Gallaher innove et impressionne les îles qui ont inventé ce jeu. Les visiteurs y gagnent un nom, les All Blacks et ils marquent l'histoire sportive de leur nation. Ils perdent contre le pays de Galles 3–0 après l'avoir emporté contre l'Écosse, l'Irlande et l'Angleterre. Le match disputé le contre l'équipe de France a une importance particulière car il s'agit du tout premier match officiel du XV de France. Au cours de cette tournée, les All Blacks remportent 34 des 35 matchs disputés avec une statistique très favorable au niveau des points, 976 inscrits pour 59 concédés. La réussite de cette tournée fait naître le ciment de l'identité nationale néo-zélandaise.

Portail:Années 1950

Portail:Années 1950

La Lancia D50 est une monoplace de Formule 1 conçue par l’ingénieur italien Vittorio Jano en 1953 pour le compte de la Scuderia Lancia qui l’a engagée en championnat du monde de Formule 1 en 1954 et 1955. Cette monoplace novatrice (premier moteur V8 semi-porteur engagé en Formule 1) ne disputera toutefois que quatre Grands Prix sous sa dénomination originelle à la suite du décès de son pilote Alberto Ascari, au drame des 24 Heures du Mans 1955 et à la faillite de la firme Lancia e Cia. Fin 1955, Lancia, en cessation de paiement, quitte la compétition automobile et offre à la Scuderia Ferrari ses châssis D50 qui seront engagés en 1956 sous la dénomination Lancia-Ferrari D50, en 1957 sous le nom de Ferrari 801 et serviront de base à la conception de la Ferrari D246 engagée en 1958.

Les différentes versions de D50 ont pris le départ de 18 Grands Prix de championnat du monde et décroché 5 victoires, 19 podiums, 8 pole positions et 6 meilleurs tours en course. Juan Manuel Fangio devient champion du monde à son volant en 1956.

Portail:Années 1970

Portail:Années 1970

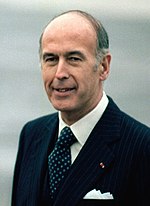

Valéry René Marie Georges Giscard d’Estaing (parfois appelé VGE), né le à Coblence en Allemagne, est un homme d’État français. Il a été président de la République et coprince d’Andorre du au .

Sous sa présidence, VGE nomme Jacques Chirac Premier ministre, mais les relations entre les deux hommes se tendent et celui-ci démissionne en 1976. Il est remplacé par Raymond Barre, le « meilleur économiste de France » d’après le Président. Durant son septennat, des réformes telles que la législation sur le divorce par consentement mutuel ou encore la légalisation de l’avortement, menée par Simone Veil, sont effectuées. L’âge légal de majorité est abaissé de vingt-et-un à dix-huit ans.

Lire l’article Portail:Années 1980

Portail:Années 1980

La catastrophe de Tchernobyl est un accident nucléaire particulièrement grave survenu le dans la centrale nucléaire Lénine située sur un affluent du Dniepr à environ 15 km de Tchernobyl (Ukraine) et 110 km de Kiev, près de la frontière avec la Biélorussie.

La catastrophe de Tchernobyl résulte de la fusion du cœur d'un réacteur nucléaire (le réacteur n°4), par l'élévation excessive de la température des barres (crayons) constituant le combustible nucléaire. Lorsque la chaleur produite par le réacteur n'a plus été évacuée en quantité suffisante par le système de refroidissement, le combustible nucléaire s'est mis à fondre.

Lire l'articleAutres bons articles du portail des années 1980

Portail:Années 1990

Portail:Années 1990

Anthony Charles Lynton Blair, dit Tony Blair (né le à Édimbourg en Écosse), de confession catholique, fut le Premier ministre du Royaume-Uni du au . Gordon Brown lui succède.

Il a été nommé le jour même de son départ du 10 Downing Street comme représentant du Quartet (UE, ONU, États-Unis et Russie) au Proche-Orient. En janvier 2008, il est également devenu consultant pour la banque américaine JP Morgan.

Lire l'article Portail:Aquitaine

Portail:Aquitaine

Jacques Delisse, né le à Dax et mort le à Bordeaux, est un botaniste et pharmacologue français qui participa à la première partie de l'expédition vers les Terres australes commandée par Nicolas Baudin au départ du Havre à compter du . Installé à bord du Naturaliste, il herborisa à Tenerife puis descendit à l'île de France, l'actuelle île Maurice, durant une escale qui vit plusieurs autres membres renoncer à la suite du voyage d'exploration scientifique dans lequel ils étaient engagés. Il demeura dans la colonie de l'océan Indien malgré la capture de cette dernière par les Britanniques, y ouvrit la première pharmacie connue et fut par la suite le cofondateur de la Société d'histoire naturelle de l'île Maurice et d'une banque appelée banque de Maurice. Il ne rentra en France avec ses enfants qu'à la mort de sa femme rencontrée sur place.

Portail:Architecture chrétienne

Portail:Architecture chrétienne

L'église Saint-Sulpice est un édifice religieux situé à Jumet, section de la ville belge de Charleroi, dans la province de Hainaut.

Les traces matérielles les plus anciennes d'un édifice religieux à cet endroit datent du Xe siècle. Trois églises précédant la construction actuelle sont identifiées lors de fouilles effectuées en 1967. De style classique, le bâtiment actuel est érigé entre 1750 et 1753 par un architecte anonyme. L'église de brique et pierre calcaire est très homogène. Elle est classée depuis 1949 au patrimoine culturel.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Architecture chrétienne

Portail:Arménie

Portail:Arménie

Les Artaxiades ou Artašesian (en arménien Արտաշեսյաններ) sont des rois d'Arménie qui ont régné sur ce royaume d'environ 189 av. J.-C. à environ 12 apr. J.-C. Sous cette dynastie, le pays subit deux influences majeures : une influence perse, qui poursuit son action, et une influence hellénistique croissante ; il s'ouvre en outre au commerce international. Sous l'un des rois artaxiades, Tigrane II, l'Arménie va connaître son expansion maximale, avant de devenir un enjeu, sous ses successeurs, entre Parthes et Romains.

À la fin de cette dynastie, au début de l'ère chrétienne, le royaume est proche de l'anarchie et sera pendant plusieurs décennies gouverné par des souverains étrangers, avant de connaître l'avènement d'une nouvelle dynastie, la dynastie arsacide.

À la différence de certains de ses membres, la dynastie artaxiade se caractérise par une historiographie peu développée. Elle est en même temps considérée par la République d'Arménie comme une des quatre dynasties historiques arméniennes et figure à ce titre sur ses armoiries.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Arménie

Portail:Arts martiaux

Portail:Arts martiaux

Le tai-chi-chuan (Larousse), taï-chi-chuan ou taï-chi (Flammarion), (mauvaises transcription de T'ai Chi Ch'uan en Wade-Giles) ou bien taiji quan (trad. 太極拳 ; simpl. 太极拳 ; pinyin : tàijí quán (norme internationale)) est un art martial interne chinois. Les sinogrammes du taiji quan sont composés des éléments Tàijí 太極 (faîte suprême) et quán 拳 (poing) et souvent traduits par « boxe du faîte suprême » ou « boxe avec l’ombre » car l’observateur a l’impression que le pratiquant se bat avec une ombre[réf. nécessaire]. Une autre traduction courante est « la boxe de l’éternelle jeunesse », le faîte suprême pouvant être traduit moins littéralement par « immortalité » (le but suprême chez les taoïstes). C’est un art martial chinois (Wushu) appartenant au groupe des styles internes, au même titre que le Hsing I Ch'uan et le Bagua zhang).

Le taiji quan est souvent vu par les occidentaux comme une sorte de « gymnastique ».

Portail:Associations

Portail:Associations

L'Association de la noblesse du royaume de Belgique (ANRB) est une association sans but lucratif (asbl) créée en 1936. Les fondateurs voulaient assurer le maintien du patrimoine moral acquis par la noblesse, la défense des intérêts communs, et l'aide aux membres en difficulté.

« La création de l'association fut très bien accueillie et un an après, elle comptait déjà 1 200 membres. Depuis lors, le nombre n'a cessé d'augmenter pour arriver actuellement à 12 000 membres »

Portail:Astronautique

Portail:Astronautique

Le Centre spatial de Cape Canaveral ou Cape Canaveral Air Force Station (CCAFS) est le principal site de lancement de fusées américaines. Cet établissement de l’Armée de l’Air américaine est situé à Cap Canaveral dans l’État de Floride. Il a été créé en 1950 pour réaliser les tests de fusées à longue portée en toute sécurité. Par la suite il est utilisé pour tester des missiles balistiques et des missiles de croisière.

Lorsque l’astronautique prend son essor en 1957, les installations de lancement de la base sont mises à contribution. C’est de Cap Canaveral que partent les premières fusées emportant des satellites et des sondes spatiales ainsi que les missions habitées des programmes Mercury et Gemini.

La NASA après avoir utilisé de manière exclusive les installations de l’Armée de l’Air choisit de créer ses propres installations, le complexe de lancement 39, adapté à la dimension des fusées lunaires du programme avec un ensemble d’installations regroupées au sein du centre spatial Kennedy. La NASA continue néanmoins d’utiliser les aires de lancement du centre de Cap Canaveral pour toutes les missions non habitées.

Aujourd’hui[Quand ?], une grande partie de la quarantaine d’aires de lancement construites au fil des années sur la base est désaffectée. Seules 4 aires de lancement ont une activité significative chacune consacrée à une famille de lanceur : Delta IV, Atlas V, Delta II et le nouveau lanceur Falcon 9. L’activité astronautique américaine a connu une décrue importante depuis l’an 2000 et le centre est utilisé désormais pour une dizaine de lancements par an. Les lancements sur orbite polaire ne sont pas réalisés depuis la base mais depuis Vandenberg sur la côte de Californie.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Astronautique

Portail:Australie

Portail:Australie

Sir Henry Parkes (27 mai 1815 – 27 avril 1896) est un homme politique australien qui fut surnommé le « père de la fédération » (the "Father of Federation") pour le rôle primordial qu'il joua dans la création de la fédération australienne. Ancien ouvrier agricole, mauvais homme d'affaires, il fut cinq fois premier ministre de Nouvelle-Galles du Sud, il fut le premier partisan de la création d'un Conseil fédéral australien, un précurseur de la Fédération australienne à l'époque où celle-ci n'était qu'une colonie britannique et il est généralement considéré comme le plus éminent des fondateurs du pays bien qu'il soit mort dans la misère cinq ans avant la création de l'état fédéral australien.

Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Australie

Portail:Automobile

Portail:Automobile

Une soupape est un organe mécanique de la distribution des moteurs thermiques à quatre temps permettant l'admission des gaz frais et l'évacuation des gaz brûlés. De manière générale, une soupape d'admission sépare le conduit d'admission de la chambre de combustion et une soupape d'échappement sépare celle-ci du conduit d'échappement.

Les soupapes se classent principalement en trois catégories : les soupapes à tige – aussi appelées soupapes à tulipe –, les soupapes rotatives et les soupapes à chemise louvoyante. Les plus répandues sont les soupapes à tige/tulipe qui équipent la quasi-totalité des moteurs à combustion interne actuels. Ces dernières soupapes sont le plus souvent actionnées par un arbre à cames et maintenues par un ou plusieurs ressorts de rappel.

Portail:Bande dessinée

Portail:Bande dessinée

Lucky Luke est une série de bande dessinée franco-belge de western humoristique créée par le dessinateur belge Morris dans l'Almanach 1947, un hors-série du journal Spirou publié en 1946. Morris est aidé, à partir de la neuvième histoire, par plusieurs scénaristes, dont le plus fameux est René Goscinny. Depuis la mort de Morris en 2001, le dessin est assuré par Achdé.

La série met en scène Lucky Luke, cow-boy solitaire au Far West, connu pour être « L'homme qui tire plus vite que son ombre », accompagné par son cheval Jolly Jumper et la plupart du temps par le chien Rantanplan. Lors de ses aventures, il doit rétablir la justice dans le Far West en pourchassant des bandits dont les plus connus sont les frères Dalton. La série est truffée d'éléments humoristiques qui parodient les œuvres de western.

Elle compte, en 2013, soixante-dix-sept albums parus tout d'abord aux éditions Dupuis, puis Dargaud et enfin Lucky Comics. Chaque histoire a aussi été pré-publiée dans un journal : entre 1946 et 1967 dans Spirou, entre 1967 et 1973 dans le journal Pilote, entre 1974 et 1975 dans Lucky Luke, de 1975 à 1976 dans l'édition française de Tintin, puis la série change de support entre les histoires avec Spirou et Pif Gadget, mais aussi dans des magazines comme Paris Match ou VSD.

Il s'agit d'une des bandes dessinées les plus connues et les plus vendues en Europe, elle a été traduite dans de nombreuses langues. La série a aussi été adaptée sur de nombreux supports, en longs-métrages d'animation et séries animées pour la télévision, en films, jeux vidéo, jouets et jeux de société. Le terme « Lucky Luke » est depuis devenu dans les sociétés française et belge synonyme de rapidité.

Portail:Biochimie

Portail:Biochimie

La photosynthèse est un processus qui permet aux plantes de capter l’énergie solaire, et de fabriquer les substances nécessaires à la vie de la plante. C’est la fabrication de matière organique à partir de matière minérale en présence de lumière. Les seuls nutriments nécessaires à la plante sont le dioxyde de carbone de l’air, de l’eau et les minéraux du sol. Les végétaux sont dits autotrophes…

Portail:Biologie

Portail:Biologie

L’olivier, olivier d'Europe ou olivier commun (Olea europaea L. subsp. europaea var. europaea), est un arbre du genre Olea appartenant à la famille des oléacées. Il est cultivé dans les régions de climat méditerranéen pour son fruit, l'olive, qui donne une huile très appréciée.

L’olivier était connu des anciens Égyptiens plus de 20 siècles avant l’ère chrétienne. C’est aussi une des plantes les plus citées dans la Bible. Depuis l’Antiquité, l’olivier est le symbole de la ville d’Athènes et de sa déesse éponyme. La culture de l’olivier occupe dans le monde 8,6 millions d’hectares pour une production de 17,3 millions de tonnes d’olives.

Lire l’article Portail:Biologie (portails)

Portail:Biologie (portails)

Le portail Biologie marine offre une vue d'ensemble des articles liés au domaine de la biologie marine sur Wikipédia. N'hésitez pas à venir le découvrir et à apporter votre contribution, si vous le souhaitez, au travers de son projet associé...

Portail:Biologie cellulaire et moléculaire

Portail:Biologie cellulaire et moléculaire

Un organisme génétiquement modifié ou OGM est un organisme vivant dont le patrimoine génétique a été modifié par génie génétique, soit pour accentuer certaines de ses caractéristiques ou lui en donner de nouvelles considérées comme désirables, soit au contraire pour atténuer, voire éliminer certaines caractéristiques considérées comme indésirables...

Portail:Biologie marine

Portail:Biologie marine

L'éléphant de mer du sud (Mirounga leonina), ou éléphant de mer austral, qui peut peser jusqu'à 3,7 tonnes, est le plus grand des phoques. Il fréquente les mers australes, depuis l'Antarctique jusqu'au sud des autres continents, et se reproduit à terre sur les plages des îles sub-antarctiques. Les études de suivi par satellite ont révélé ses compétences extraordinaires de voyageur océanique et de plongeur. Très proche parent de l'espèce nord-américaine (Mirounga angustirostris), l'éléphant de mer du sud s'en distingue par un corps en moyenne plus massif et par un museau plus large.

Il fut chassé intensément au cours du XIXe siècle et dans une moindre mesure jusqu'au milieu du XXe siècle. Menacé alors d'extinction, les effectifs se sont aujourd'hui en partie reconstitués mais connaissent des fluctuations encore inexpliquées.

Portail:Bois et forêt

Portail:Bois et forêt

La flore du massif des Vosges se répartit entre un étage collinéen, un étage montagnard et un étage subalpin. L'étage collinéen s'étend jusqu'à 500 mètres d'altitude environ. Entre 500 et 1 000 mètres se situe l'étage montagnard, puis au-delà, l'étage subalpin dont le point culminant est le Grand Ballon, à 1 424 mètres. Les différentes conditions environnementales (altitude, climat, topographie, types de sol, etc.) sont à l'origine d'une végétation variée. Du fait de l'orientation nord-sud de la zone montagneuse, il existe un contraste marqué entre l'est et l'ouest, les vents d'ouest apportant les précipitations qui tombent en abondance sur le versant lorrain et les sommets, alors que le versant alsacien est plus sec.

Le massif vosgien est recouvert de forêts à 60 %. À moins de 500 mètres d'altitude, la forêt est de type chênaie-hêtraie. Entre 500 et 1 000 mètres, la chênaie-hêtraie cède la place à la hêtraie-sapinière. Au-delà de 1 000 mètres, le sapin disparaît et laisse la place à la hêtraie d'altitude, composée d'arbres de plus en plus chétifs à mesure qu'on gagne en altitude, et qui finit par être remplacée, à partir de 1 200 mètres environ, par des landes ou alpages appelés localement « hautes chaumes ».

Portail:Bretagne

Portail:Bretagne

Le cheval en Bretagne, en dehors de toute notion relative à une race, a une nette importance historique, économique et culturelle. Peut-être introduit par les Celtes, le cheval est essentiellement employé comme animal de selle jusqu'au milieu du XIXe siècle, à travers le bidet breton. La plupart des éleveurs se spécialisent ensuite dans le cheval de trait et d'attelage avec l'amélioration des routes. Ils s'implantent surtout à l'ouest, en Basse-Bretagne, dans le Trégor et le Léon. Le cheval de trait Breton, animal de travail réputé, s'exporte en très grand nombre au début du XXe siècle, depuis Landivisiau.

L'élevage du cheval en Bretagne concerne aussi des races légères, notamment les chevaux de course qui naissent avec la multiplication des hippodromes, en particulier le cheval de Corlay. Si l'élevage du cheval de trait Breton reste prédominant, les sports équestres sont désormais bien implantés. Jadis compagnon indispensable des paysans et animal militaire, le cheval a changé de rôle mais l'attachement envers lui reste très fort. La Bretagne compte cinq pôles hippiques régionaux, dont les haras nationaux de Lamballe et de Hennebont. Le cheval est l'objet de nombreuses traditions bretonnes, incluant des pardons, des contes, des légendes et des chansons.

Portail:Californie

Portail:Californie

Le pont du Golden Gate (en anglais Golden Gate Bridge) est un pont suspendu américain situé dans l'État de Californie, traversant le Golden Gate, détroit par lequel la baie de San Francisco débouche dans l’océan Pacifique. Il permet ainsi de relier la ville de San Francisco, située à la pointe nord de la péninsule de San Francisco, à la ville de Sausalito, située à la pointe sud de la péninsule du comté de Marin. Financée par la Work Projects Administration, sa construction, qui se heurte à de nombreuses difficultés, débute en 1933 et s’étale sur une durée de quatre ans, pour s’achever en 1937.

Jusqu’en 1964, c'est le pont suspendu le plus long du monde et constitue au XXIe siècle le monument le plus célèbre de San Francisco. Il est en outre aisément reconnaissable à sa couleur orange international et à l’architecture de ses deux pylônes. Selon un classement de l’American Society of Civil Engineers, l'ouvrage d'art fait partie des Sept Merveilles du monde moderne.

Portail:Canada

Portail:Canada

Le théâtre acadien est le théâtre produit en Acadie ou considéré comme tel. La dramaturge la plus connue est Antonine Maillet, dont la pièce de théâtre La Sagouine a été présentée plus de deux mille fois avec Viola Léger en tant qu'unique comédienne.

La première pièce, Le Théâtre de Neptune, fut créée par Marc Lescarbot en 1606. Il n'y eut pourtant pas de théâtre durant deux siècles en raison du contexte socio-économique et politique difficile. La tradition orale devint toutefois florissante avec les veillées et leur conteurs, ayant une influence jusqu'à ce jour. Les collèges acadiens développèrent une activité théâtrale à partir de 1864, notamment au Collège Saint-Joseph fondé par Camille Lefebvre à Memramcook. Des professeurs comme Alexandre Braud et Jean-Baptiste Jégo créèrent des pièces très populaires, souvent sur un thème nationaliste ou religieux. De petites productions paroissiales emboîtèrent le pas mais l'accent ne fut pas mis sur la dramaturgie, seuls Pascal Poirier et James Branch écrivirent de véritables pièces. Les premières troupes indépendantes furent fondées dans les années 1950, constituant une perte d'influence des collèges et de l'Église.

La production de Les Crasseux d'Antonine Maillet en 1968 est considérée comme le véritable début du théâtre acadien. Un programme d'arts dramatiques est créé l'année suivante à l'Université de Moncton, dont furent issus de nombreux artistes et artisans. Les troupes Les Feux chalins et le Théâtre amateur de Moncton furent fondées la même année. Présentée en 1971, La Sagouine d'Antonine Maillet connut un succès phénoménal à la suite de sa mise en scène au Théâtre du Rideau Vert de Montréal en 1972.

Le Théâtre populaire d'Acadie, la première troupe professionnelle, fut fondée en 1974 à Caraquet. Elle produisit, entre autres, Louis Mailloux de Jules Boudreau et Calixte Duguay ainsi que Le Djibou de Laval Goupil. Le Théâtre l'Escaouette fut fondé en 1977 à Moncton et donna une grande place à l'œuvre d'Herménégilde Chiasson, un artiste multidisciplinaire. Antonine Maillet poursuivit sa carrière, autant au théâtre qu'en littérature. Le théâtre acadien se diversifia dans ses genres et ses thèmes. Le TPA se concentra sur le répertoire alors que le Théâtre l'Escaouette favorisa la création. La dramaturgie s'améliora mais le manque de textes acadiens fut difficile à combler.

Le contexte économique difficile des années 1980 força la Compagnie Viola-Léger à cesser ses activités en 1989, trois ans après sa fondation, alors que les autres troupes annulèrent des productions. Les troupes se redirigèrent vers les productions pour enfants, où les textes d'Herménégilde Chiasson se démarquèrent. Le Pays de la Sagouine fut fondé en 1992 à Bouctouche d'après l'œuvre d'Antonine Maillet, qui continua à le fournir en textes. De plus en plus de pièces de théâtre furent publiées. Le théâtre redevint plus adulte au milieu des années 1990, et connut un renouveau par la fondation de troupes, dont Moncton Sable en 1996, et l'arrivée de nouveaux dramaturges, dont Gracia Couturier, mais Herménégilde Chiasson conserva une influence. La place qu'occupa les productions québécoises s'attira toutefois des critiques. Quelques nouveaux succès financiers et critiques, dont la reprise de la pièce Louis Mailloux, ainsi que la fondation de festivals, mirent tout de même en valeur les créations typiquement acadiennes.

Portail:Catch

Portail:Catch

The Nexus (ou The New Nexus) est un clan de catcheurs (lutteurs professionnels) heel appartenant à la World Wrestling Entertainment (aujourd'hui WWE), une fédération de catch américaine. Formé en juin 2010, le groupe lutte dans la division Raw jusqu'en juillet 2011. Initialement, ce clan regroupait les huit rookies de la saison 1 de NXT, avant que Daniel Bryan, Darren Young et Michael Tarver ne soient exclus du groupe. Dans la storyline, les membres du Nexus jouent le rôle des « méchants ». À leurs débuts, ils interfèrent lors des matchs de la division Raw, en prenant pour cible les catcheurs et le personnel de la WWE. Profitant de leur supériorité numérique, ils n'hésitent pas à attaquer violemment toute personne sur leur chemin ; usant de menace et d'intimidation pour parvenir à leurs fins, ils obtiennent des matchs de gala ou des rencontres à enjeux.

Le clan décroche son premier titre lors de l'édition 2010 de Bragging Rights, lorsque David Otunga et John Cena remportent un match pour le championnat par équipe de la WWE face à Cody Rhodes et Drew McIntyre, les champions en titre. Par la suite, CM Punk devient le nouveau leader du clan, à la place de Wade Barrett, qui change de division pour SmackDown! où il crée un clan rival : The Corre. The New Nexus change alors de cible, délaissant Cena pour Randy Orton, qui parvient à vaincre tous les membres un par un avant d'affronter CM Punk à WrestleMania XXVII. Finalement, les compétitions pour les titres de champion de la WWE pour CM Punk et par équipe pour Otunga et McGillicuty, en plus des blessures des autres membres, entraînent la dissolution de la clique...

Portail:Catholicisme

Portail:Catholicisme

L’ordre souverain de Malte est une organisation catholique souveraine à vocation humanitaire, créée au milieu du XIe siècle par des Latins originaires d'Amalfi du monastère Saint-Jean-l'Aumônier à Jérusalem.

Tour à tour installé à Jérusalem, Chypre, Rhodes, Malte et enfin Rome depuis 1834, cet ordre, à la fois religieux et militaire, est depuis sa création tourné vers les pauvres et les malades en vertu de la première règle de l'Ordre. Néanmoins, au cours de sa longue existence, il fut aussi un des principaux remparts de l'Occident chrétien avant de développer à partir de la Renaissance, un savoir médical envié toujours à la pointe de la technologie et qui reste encore à l'heure actuelle mondialement reconnu.

Ses actions humanitaires actuelles restent principalement tournées vers la pauvreté. L’Ordre est également très actif dans le lutte contre la lèpre et plus globalement les soins médicaux ; de plus, on peut noter l'existence de missions ponctuelles de secourismes d'urgence lors de catastrophes naturelles ou d'aide humanitaire envers les réfugiés lors de conflits armés, ce qui assure actuellement sa présence dans plus de 120 pays à travers le monde.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Catholicisme

Portail:Charente-Maritime

Portail:Charente-Maritime

L’église Saint-Pierre (officiellement Saint-Pierre de la Tour) est la principale église paroissiale du village d'Aulnay, une petite ville du nord-est du département de la Charente-Maritime.

Édifiée sans doute au cours des années 1120 - 1140 à la demande des chanoines de Poitiers, elle s'élève sur un site occupé à l'époque gallo-romaine par un temple païen, puis par au moins un sanctuaire chrétien. Durant une partie du Moyen Âge, elle est une étape pour les pèlerins en partance vers Saint-Jacques-de-Compostelle, avant de sombrer dans une certaine léthargie au cours des siècles suivants. Redécouverte au cours du XIXe siècle, elle est parmi les premiers édifices français à obtenir un classement aux monuments historiques en 1840.

Étape remarquable sur la route des trésors de Saintonge, elle est avant tout l'un des quatre sites du département à être inscrits au patrimoine mondial par l'UNESCO au titre des chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle en France...

Portail:Chemin de fer

Portail:Chemin de fer

Les chemins de fer des Côtes-du-Nord (CdN) est un ancien réseau ferroviaire départemental à voie métrique. Composées de 19 lignes, ces voies ferrées d'intérêt local quadrillaient le département des Côtes-du-Nord, en Bretagne. Avec ses 452 km, ce fut l'un des plus grands réseaux départementaux de France. Il doit en partie sa renommée aux nombreux ponts et viaducs construits par l'audacieux ingénieur en chef Louis Auguste Harel de La Noë.

Le réseau fut construit en deux étapes. L'exploitation du premier réseau, dont les lignes ouvrirent entre 1905 et 1907, avait été confiée à la Compagnie des Chemins de Fer des Côtes-du-Nord (CFCN). L'exploitation du second, dont les lignes ouvrirent entre 1916 et 1926, avait été confiée aux Chemins de Fer Armoricains (CFA). La Première Guerre mondiale mit ces deux sociétés en difficulté financière. En 1920, le département reprit les deux réseaux pour les exploiter en régie. Cependant les difficultés perduraient et les lignes furent fermées à partir de 1937. La dernière ligne ferma le 31 décembre 1956.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Chemin de fer

Portail:Cinéma

Portail:Cinéma

A Hard Day's Night est le troisième album des Beatles, paru le en Grande-Bretagne, sur le label Parlophone, en tant que bande originale de leur premier film, qui porte le même nom (Quatre garçons dans le vent en version francophone). Seules les chansons de la face A du disque figurent dans le long-métrage, bien que certaines de la face B aient été également composées à cet usage. L'album sort le 26 juin aux États-Unis, édité par United Artists, avec une légère différence dans la liste des chansons.

Il est enregistré dans la première partie de l'année 1964, alors que les Beatles passent du statut de vedettes dans leur propre pays, où la Beatlemania a pris naissance quelques mois plus tôt, à celui de superstars mondiales. Puisqu'un film mettant en scène cet incroyable phénomène, qui emporte toute la génération des baby boomers, est en préparation, Paul McCartney et surtout John Lennon doivent pour la première fois « composer sur commande ». Ils écrivent toutes les chansons de cet album, qui est donc le premier des Beatles à ne comporter aucune reprise, et qui reste le seul intégralement signé Lennon/McCartney.

Le titre de l'album et du film provient d'un accident de langage de Ringo Starr (« Ce fut une dure journée… de nuit », ou « Ce fut la nuit d'une dure journée »), que John Lennon avait déjà utilisé dans son livre In His Own Write. Ce troisième 33 tours du groupe en l'espace de dix-huit mois se distingue notamment par le son de la guitare électrique à douze cordes employée ici pour la première fois par George Harrison.

De janvier à juin 1964, au milieu d'un inimaginable tourbillon qui les voit notamment conquérir l'Amérique, les Fab Four réalisent donc un album qui passe 21 semaines en tête du hit-parade britannique, et 14 semaines à la première place des classements aux États-Unis (où les chansons de l'album original sont réparties sur deux publications, A Hard Day's Night et Something New, distribuées respectivement par United Artists et Capitol). Deux singles et deux EP sont également publiés et connaissent un destin identique des deux côtés de l'Atlantique, tandis que le film, qui est à l'affiche dans le même temps, connaît un succès international.

Portail:Cinéma français

Portail:Cinéma français

Peau d'âne est un film musical français de Jacques Demy, sorti en 1970 et inspiré du conte de Charles Perrault, paru en 1694.

Le film reprend l'intrigue du conte : une princesse forcée d'épouser son père fuit son royaume en se dissimulant sous une peau d'âne. Suscitant l'hostilité par son déguisement, elle parvient à conserver son secret jusqu'à sa rencontre fortuite avec le prince d'un château voisin. Une fois leur amour avoué et l'identité de la princesse révélée, les noces des deux jeunes gens sont célébrées dans l'harmonie retrouvée. À cette histoire merveilleuse, le réalisateur apporte une esthétique « pop » caractéristique des années 1960 mais encore inédite dans le cinéma français.

Cette troisième collaboration entre Jacques Demy et Catherine Deneuve permet au réalisateur de réaffirmer la force et la singularité de son univers cinématographique, ce « Demy-monde » qui mêle références féériques et poétiques, et à l'actrice de gagner un nouveau rôle de beauté iconique.

Considéré comme un film culte grâce à l'audace de ses thèmes et de son parti pris visuel, ainsi qu'à sa musique signée Michel Legrand, Peau d'âne constitue le plus grand succès au box-office de Jacques Demy.

Il a été restauré en 2003 et en 2014 sous la houlette de la cinéaste Agnès Varda, compagne du réalisateur.

Portail:Cinéma belge

Portail:Cinéma belge

Kirikou et la Sorcière est un long métrage d'animation franco-belgo-luxembourgeois réalisé par Michel Ocelot et sorti en 1998. Adapté d'un conte africain, le film raconte les aventures de Kirikou, un garçon minuscule mais à l'intelligence et à la générosité hors du commun, dans sa lutte contre la sorcière Karaba, qui tyrannise les habitants du village à l'aide de ses pouvoirs maléfiques et d'une armée de fétiches. Par son scénario, ses graphismes, sa musique et ses doublages, Kirikou s'inspire au plus près des cultures de l'Afrique de l'Ouest.

Premier long-métrage de Michel Ocelot, Kirikou et la Sorcière remporte un succès critique et commercial inattendu, avec près d'un million d'entrées au cours de sa première exploitation en France. Ce succès exerce une influence très positive sur le développement du marché de l'animation en France et sur le financement d'autres longs-métrages animés dans le pays au cours des années suivantes.

Kirikou et la Sorcière a été suivi d'un deuxième film, Kirikou et les Bêtes sauvages, sorti en 2005, qui raconte d'autres aventures de Kirikou prenant place pendant les événements du premier film ; un troisième film sur le même principe est en projet pour une sortie fin 2012. Le personnage de Kirikou a également été décliné sur d'autres supports (livres pour la jeunesse, jeu vidéo, documentaire).

Portail:Cinéma italien

Portail:Cinéma italien

Curzio Malaparte, né sous le nom de Curt-Erich Suckert le à Prato en Toscane, mort le à Rome, est un écrivain, cinéaste, journaliste, correspondant de guerre et diplomate italien. Il est surtout connu en Europe pour deux ouvrages majeurs : Kaputt et La Peau. Il fit inscrire sur son mausolée, en lettres capitales : « Je suis de Prato, je me contente d'être de Prato, et si je n'y étais pas né, je voudrais n'être jamais venu au monde. » C'est dire l'importance affective qu'il attachait à la Toscane et aux Toscans, mais surtout aux habitants de Prato et de sa région. Dans la lignée de l'auteur du Décaméron, qui fut le créateur de la prose italienne, Malaparte demeure par son goût de la chronique un fils spirituel de Boccace, et l'un des prosateurs majeurs de la littérature italienne du XXe siècle.

Portail:Colombie

Portail:Colombie

Le Mérulaxe de la Perijá (Scytalopus perijanus) est une espèce de passereaux de la famille des Rhinocryptidae, endémique de la serranía de Perijá, une petite chaîne de montagnes s'étendant de part et d'autre de la frontière entre la Colombie et le Venezuela. Cet oiseau, qui mesure entre 10 et 12 cm, peuple les forêts entre 1 600 et 3 225 mètres d'altitude. L'adulte a la tête de couleur gris neutre, la nuque brune, le dos brun barré de sépia tandis que la gorge et la poitrine sont lavées de blanc. La femelle se distingue notamment par une tache brune au niveau de la nuque plus nette que celle du mâle et le bas de sa poitrine est mêlé de chamois pâle.

C'est un oiseau discret et difficile à observer. Sa niche écologique est très mal connue : il se nourrit d'insectes et la reproduction aurait lieu entre avril et juillet. Selon les auteurs Jorge Enrique Avendaño et al. (2015), cette espèce répond aux critères de l'Union internationale pour la conservation de la nature (UICN) pour être considérée comme étant une « espèce en danger » (EN), son aire de répartition estimée à environ 5 000 km2 devant probablement continuer de diminuer. La réserve naturelle de Chamicero del Perijá en Colombie et le parc national Sierra de Perijá au Venezuela devraient permettre de protéger partiellement son habitat.

Portail:Colombie-Britannique

Portail:Colombie-Britannique

Le mont Garibaldi, en anglais : Mount Garibaldi, nommé d'après l'Italien Giuseppe Garibaldi en 1860, est un volcan endormi situé en Colombie-Britannique, dans le Sud-Ouest du Canada, à environ soixante kilomètres au nord de Vancouver. Le sommet s'élève à 2 678 mètres d'altitude, ce qui en fait le point culminant des chaînons Garibaldi au sein des chaînons du Pacifique, dans la partie méridionale de la chaîne Côtière. Il surplombe le champ volcanique du lac Garibaldi situé au nord, et fait partie de la ceinture volcanique de Garibaldi, à l'extrémité septentrionale de l'arc volcanique des Cascades. Sa dernière éruption date d'environ 10 000 ans et il demeure une menace pour les installations humaines, notamment en raison des séismes et des glissements de terrain qu'il connaît. Malgré un climat relativement clément, son versant oriental surplombe un champ de glace, le névé Garibaldi. Protégés au sein du parc provincial Garibaldi et visibles depuis la ville de Squamish, le sommet et ses environs constituent une destination prisée des adeptes de nature, de randonnée pédestre et de ski de montagne.

Portail:Coopératives

Portail:Coopératives

La Société financière La Nef est une coopérative de finances solidaires dont le siège social se trouve à Villeurbanne en Région Rhône-Alpes. Elle est largement inspirée de la pensée sociale anthroposophique.

L’Association pour la nouvelle économie fraternelle a été créée en 1979. La nouvelle loi bancaire de 1984 contraint l’association à changer de statut. À l'initiative de 650 coopérateurs, la société financière anonyme coopérative de la Nef est créée en 1988. Le premier président a été Henri Nouyrit, paysan et dirigeant coopératif. Le premier siège social était installé à Bourbon-l'Archambault (Allier en Région Auvergne).

Les financements accordés par la société financière de la Nef permettent de soutenir la création et le développement d’activités professionnelles et associatives à des fins d’utilité sociale et environnementale.

Portail:Communes de France

Portail:Communes de France

Ronchamp est une commune française située dans le département de la Haute-Saône en région Bourgogne-Franche-Comté. Elle est le siège de la communauté de communes Rahin et Chérimont.

Peuplée par 2 847 habitants en 2017, la commune est composée d'un bourg centre et de plusieurs hameaux situés dans une région particulièrement vallonnée, les Vosges saônoises. Son altitude varie de 353 mètres au centre-ville à 790 mètres en forêt d'Arobert. Elle est traversée par le Rahin ainsi que par deux autres cours d'eau de tailles plus modestes : le Rhien et le Beuveroux.

Le territoire de Ronchamp est occupé dès le IVe siècle av. J.-C. par une tribu gauloise. Les premières mentions de la cité actuelle et de son château remontent au XIIIe siècle. Très marquée par la Seconde Guerre mondiale, Ronchamp a reçu le la croix de guerre 1939-1945.

Au cœur du modeste bassin minier de Ronchamp et Champagney, Ronchamp est connue pour son riche passé industriel d'exploitation charbonnière. La houille y est exploitée du XVIIIe au XXe siècle, ce qui favorisa pleinement l'économie locale et modela ainsi un patrimoine architectural et paysager important (puits de mine, terrils, cités minières et bâtiments divers). Cette période est marquée par une importante immigration de mineurs polonais venus travailler dans les mines dans les années 1920. Onze puits sont recensés à Ronchamp parmi lesquels deux sont devenus des sites touristiques : le puits Sainte-Marie avec son chevalement et le puits de l'Étançon qui fait partie du circuit historique et minier des affleurements avec d’autres vestiges. Le musée de la mine Marcel-Maulini est créé en 1976 pour retracer l'histoire de la mine.

Le monument le plus célèbre de la commune est la chapelle Notre-Dame du Haut, l'une des œuvres majeures de l'architecture sacrée du XXe siècle. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, elle est construite en pierre et en béton de 1953 à 1955 sur les plans de l'architecte franco-suisse Le Corbusier au sommet de la colline de Bourlémont (474 m) qui surplombe le centre-ville.

La commune est par ailleurs classée station verte, un label d'écotourisme et fait partie de l'association des communes minières de France.

Portail:Conservation de la nature

Portail:Conservation de la nature

Le parc national de Fulufjället (en suédois Fulufjällets nationalpark) est un parc national suédois situé le long de la frontière norvégienne. D'une superficie totale de 385 km2, il est entièrement situé sur le territoire de la commune d'Älvdalen dans la province de Dalécarlie. Il couvre la partie suédoise du massif de Fulufjället, le plus septentrional des Alpes scandinaves en Suède. Ce massif est un haut plateau culminant à 1 042 m d'altitude, profondément entaillé par plusieurs rivières appartenant au bassin versant du fleuve Dalälven.

Les hauteurs du plateau sont dominées par les lichens et les montagnes nues, tandis que les vallées sont couvertes d'anciennes forêts denses. Les landes de buissons, d'herbes et de lichens sont uniques dans les Alpes scandinaves en raison de l'interdiction de pâture des rennes. Le parc est l'un des terrains de prédilection de l'ours brun et du lynx boréal. Il est également connu pour abriter de nombreuses espèces d'oiseaux dont le mésangeai imitateur, symbole du parc.

Les hommes sont présents dans la région depuis l'âge de la pierre et l'âge du fer, comme en témoignent plusieurs vestiges, tels que des édifices funéraires. Cependant, une occupation fixe n'est attestée qu'au XVIe siècle du côté norvégien et au XVIIIe siècle du côté suédois, la montagne étant alors utilisée comme lieu de transhumance. Si, depuis cette période, la pâture puis l'industrie du bois ont affecté la zone, de nombreux espaces ont conservé leur aspect originel et la protection croissante de la zone au cours du XXe siècle a permis de préserver cet héritage naturel. Cette protection a abouti en 2002 à la création du parc national, d'une superficie de 385 km2, inauguré le 17 septembre 2002 par le roi Charles XVI Gustave de Suède. Le parc est devenu l'un des parcs initiaux du projet PAN parks, un projet du WWF visant à combiner la préservation de la nature et le tourisme. Le tourisme est en particulier marqué par la présence de la plus grande chute d'eau de Suède, Njupeskär, d'une hauteur totale de 93 mètres.

Portail:Conservation de la nature (espèce en danger)

Portail:Conservation de la nature (espèce en danger)

Portail:Côte d'Ivoire

Portail:Côte d'Ivoire

Félix Houphouët-Boigny (serait né Dia Houphouët le à N'Gokro (Yamoussoukro) selon la biographie officielle - mort le ), surnommé « le sage » ou même « Nanan Boigny » ou « Nanan Houphouet » ou encore « le Vieux » (au sens africain du terme), est le « père » de l’indépendance de la Côte d’Ivoire.

Successivement chef traditionnel, médecin, planteur, leader syndical, député ivoirien en France, ministre de gouvernements français, président de l'Assemblée nationale ivoirienne, maire d'Abidjan, Premier ministre ivoirien et premier président de la Côte d'Ivoire de 1960 à 1993, Félix Houphouët-Boigny tient un rôle de premier ordre dans le processus de décolonisation de l'Afrique, et domine jusqu’à la fin de sa vie, la scène politique de son pays natal.

Partisan de la Françafrique, une étroite collaboration avec l’ancienne métropole, il parvient de cette façon à développer économiquement la Côte d’Ivoire, notamment dans le secteur agricole, faisant de son pays un îlot de prospérité dans un continent miné par la pauvreté ; on parle alors de « miracle ivoirien ».

Portail:Créatures légendaires

Portail:Créatures légendaires

Gullfaxi est, selon le Skáldskaparmál de la mythologie nordique, un cheval très rapide à la crinière d'or ou dorée, propriété originelle de Hrungnir le jötunn. Ce dernier croise le dieu Odin dans le monde de Jötunheimr. À la suite d'un court dialogue avec le dieu, il affirme que Gullfaxi serait plus rapide que Sleipnir, la monture à huit jambes d'Odin. Défiant le dieu de l'emporter à la course, Hrungnir enfourche Gullfaxi, et chevauche aussi vite que possible derrière Odin et Sleipnir. Dans sa fureur, il se laisse emporter jusqu'aux portes de la forteresse d'Ásgard, où Odin l'invite à boire. Après d'autres altercations avec les dieux, Hrungnir est tué par Thor, qui confie le cheval Gullfaxi à son fils Magni en récompense de son aide après sa lutte contre le géant, provoquant la déception de son père, Odin.

Gullfaxi est, à l'instar d'autres chevaux fabuleux de la mythologie nordique, une monture à la symbolique chamanique, puisque capable de courir dans le ciel, sur la terre et sur la mer, mais aussi de voyager entre deux mondes, celui de Jötunheimr et celui d'Ásgard. On le retrouve dans la culture populaire.

Portail:Danemark

Portail:Danemark

La bataille de Svolder, ou bataille de Swold, est une bataille navale qui s'est déroulée en l'an 999 ou 1000 dans la mer Baltique, opposant le roi de Norvège Olaf Tryggvason à une alliance de ses ennemis. Les enjeux de la bataille concernent le processus d'unification de la Norvège en un État unique, la volonté de longue date des Danois de contrôler le pays et la diffusion du christianisme en Scandinavie.

L'emplacement de la bataille n'est pas clairement établi, notamment du fait de la profonde modification des côtes de la Baltique au cours des siècles ; les historiens la situent généralement soit dans l'Øresund, soit près de l'île de Rügen.

En expédition sur les côtes sud de la Baltique, Olaf, le roi de Novège, tombe dans une embuscade tendue par une alliance composée du roi de Danemark Sven à la Barbe Fourchue, du roi de Suède Olof Skötkonung et du Norvégien Éric Håkonsson, jarl de Lade. Pris par surprise, Olaf doit affronter une force largement supérieure d'au moins 70 navires avec seulement 11 navires. Arrimés les uns aux autres en une formation défensive, ses navires sont capturés l'un après l'autre jusqu'à la prise de son navire amiral, le Grand Serpent (Ormen Lange, en vieux norrois), par le jarl Éric. Olaf se jette alors à la mer, mettant fin aux combats. Après la bataille, la Norvège est confiée à la gestion des jarls de Lade, en tant que fief des rois de Danemark et de Suède.

Les écrits les plus détaillés sur l'événement, les sagas royales, sont rédigés environ deux siècles après son déroulement. Historiquement peu fiables, elles offrent un récit littéraire détaillé de la bataille et des événements qui l'ont entraînée. Les sagas attribuent les causes de la bataille à la proposition malheureuse de mariage d'Olaf Tryggvason à Sigrid Storråda et à son mariage problématique avec Tyra, la sœur de Sven de Danemark. Au début de la bataille, Olaf est mis en scène injuriant les flottes danoises et suédoises à coup de bravades et d'insultes ethniques, tandis qu'il reconnaît qu'Éric Håkonsson et ses hommes sont dangereux, étant norvégiens comme lui. L'épisode le plus connu de la bataille est le bris de l'arc d'Einarr Þambarskelfir, qui annonce la défaite d'Olaf.

Dans les siècles qui suivent, la description de la bataille faite par les sagas, notamment par la Heimskringla de Snorri Sturluson, inspire de nombreuses œuvres littéraires. Magnifié par ces récits, le roi Olaf devient un personnage mythique de la littérature nordique.

Portail:Danse

Portail:Danse

Anne Teresa De Keersmaeker, née le à Malines en Belgique, est une danseuse et chorégraphe belge flamande. Elle est une figure majeure de la danse contemporaine belge et mondiale qui s'est imposée au début des années 1980 grâce à la volonté de renouveler le lien intense entre danse et musique dès sa première chorégraphie notable Fase écrite en 1982 sur la musique de Steve Reich. En 1983, elle crée la compagnie Rosas au sein de laquelle elle développe depuis son langage chorégraphique propre avec plus de 35 chorégraphies à son actif qui furent récompensées par deux Bessie Awards.

De Keersmaeker prend la direction chorégraphique du théâtre de La Monnaie en 1992. Passée par l'École Mudra de Maurice Béjart, elle est également une pédagogue qui a fondé à Bruxelles une des écoles de danse contemporaine les plus importantes : P.A.R.T.S..

Lire l'article Portail:Dinosaures

Portail:Dinosaures

Acrocanthosaurus, également francisé acrocanthosaure (littéralement « lézard à hautes épines »), est un genre fossile de grands dinosaures théropodes carnivores de la famille également fossile des Carcharodontosauridae, ayant vécu durant les étages Aptien et Albien du Crétacé inférieur dans ce qui est maintenant l'Amérique du Nord. Comme pour la plupart des dinosaures, le taxon n'est représenté que par une seule espèce connue, Acrocanthosaurus atokensis. Ses restes fossiles ont été découverts dans les États de l'Oklahoma, du Texas et du Wyoming aux États-Unis, mais des dents, un tibia et une vertèbre qui lui ont été attribuées ont été trouvées jusqu'au Maryland, suggérant une répartition à l'échelle du continent.

C'était un prédateur bipède. Il est surtout connu pour les longs processus épineux de ses vertèbres qui servaient très probablement à fixer une longue chaîne de muscles sur le cou, le dos et les hanches de l'animal. C'est l'un des plus grands dinosaures théropodes connus, mesurant entre 11 et 11,5 m de long et pesant approximativement 4,4 à 6,6 tonnes. On a trouvé de grandes empreintes de théropodes au Texas qui ont pu être faites par un Acrocanthosaurus, mais il n'existe pas de lien direct entre ces derniers et les restes du squelette.

Des découvertes récentes élucident beaucoup de détails sur son anatomie, permettant de faire des études précises, notamment sur la structure de son cerveau et le fonctionnement de ses membres antérieurs. C'était le plus grand théropode prédateur de son écosystème et probablement un superprédateur qui s'en prenait aux sauropodes, aux ornithopodes et aux ankylosauriens.

Portail:Disney

Portail:Disney

Robin des Bois (Robin Hood) est le 27e long-métrage d'animation et le 21e « Classique d'animation » des studios Disney. Sorti en 1973, il s'inspire à la fois de la légende de Robin des Bois et du Roman de Renart, un recueil de récits médiévaux français des XIIe et XIIIe siècles.

Le studio Disney envisage d’adapter le Roman de Renart dès les années 1930. De nombreuses idées remontant à ce projet sont reprises pour adapter la légende du voleur justicier anglais, notamment l'utilisation d'animaux anthropomorphes comme personnages. Le projet porté par Ken Anderson est validé par Walt Disney peu avant sa mort en 1966, ce qui lance la production de Robin des Bois.

La réalisation de Robin des Bois est marquée par la réutilisation d'éléments d'animation des précédentes productions Disney, tandis que des acteurs reproduisent peu ou prou des prestations antérieures : ainsi Phil Harris, qui interprétait l'ours Baloo dans Le Livre de la jungle (1967), joue à nouveau un ours, Petit Jean.

Du côté du scénario, offrir le rôle de héros à un voleur entre en conflit avec la morale établie et diffusée par le studio. Le scénario du film et les personnalités des personnages sont vivement critiqués, et malgré un succès relatif en salle, le film ne se hisse pas à la hauteur des précédentes productions du studio. De nombreux critiques attribuent les problèmes du film à l'atmosphère qui règne à l'époque au sein des studios Disney, toujours affectés par la mort de leur fondateur.

Portail:Droit

Portail:Droit

Les traités de Bonne Correspondance sont des accords établis sous l'Ancien Régime par les Basques de France et ceux d'Espagne, destinés à garantir la continuité de leurs relations économiques en dépit des guerres entre les deux pays.

Les premiers traités sont apparus à la fin du XIIIe siècle et sont demeurés d’usage jusqu’au début du XIXe siècle. Ils font appel à un formalisme qui garantit la pluralité et la représentativité des acteurs et sont signés sur l'île des Faisans par les représentants de chacune des parties, sous le contrôle des plus hautes autorités de chacun des États, la France et l’Espagne.

D’autres exemples résultant du même pragmatisme économique perdurent encore de nos jours tout au long de la frontière entre l'Espagne et la France, le dernier datant de 1957 entre Bera et Sare. D'autre part, d’autres peuples, tels les Lapons, font appel encore actuellement à la même logique pour se protéger des aléas politiques entre États.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Droit

Portail:Économie

Portail:Économie

L’économie des musées est un domaine de l’économie de la culture qui s’intéresse au fonctionnement économique des musées.

Plus précisément, l’économie des musées analyse principalement l’activité des musées selon deux cadres. Un musée peut en premier lieu être considéré comme une unité économique (comme une entreprise), considéré sous l’angle de la relation entre ses intrants (collections, budget, employés) et sa production (chiffre d’affaires, expositions, présence médiatique, publications scientifiques). Dans ce cadre, on peut également étudier l’effet des musées sur les autres secteurs en termes d’emploi ou de chiffre d’affaires généré. En second lieu, on peut l’étudier comme un agent économique néoclassique maximisant un objectif sous une contrainte d’allocation de ressources rares (que faire avec les moyens qui me sont alloués ?).

Portail:Écosse

Portail:Écosse

Édimbourg (Edinburgh [ˈedɪnbərə] en anglais, Dùn Éideann en gaélique) est une ville de la côte est de l’Écosse, et sa capitale depuis 1437. Elle est le siège du Parlement écossais, qui a été rétabli en 1999. Sa population était de 448 624 habitants au recensement de 2001, en faisant la 2ème ville d’Écosse après Glasgow. Édimbourg compte de nombreux lieux intéressants : le Royal Botanic Garden, la cathédrale St Gilles, la National Gallery, Charlotte Square, le Scott monument ou encore le Royal Museum of Scotland; le palais de Holyrood est la résidence officielle de la reine lors de son séjour. Les districts de la vieille ville et de la nouvelle ville sont classés patrimoine mondial par l’UNESCO depuis 1995. Édimbourg est célèbre pour son festival, le plus grand du monde, et accueille la prestigieuse université d’Édimbourg, pionnière dans l’informatique et le management. On y trouve également la plus importante bibliothèque d’Écosse.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Écosse

Portail:Édition numérique

Portail:Édition numérique

Wikipédia est une encyclopédie multilingue, universelle, librement diffusable, disponible sur le web et écrite par les internautes grâce à la technologie wiki. Elle a été créée en janvier 2001 et est devenue un des sites web les plus consultés au monde. Elle est hébergée par une association caritative américaine, la Wikimedia Foundation. Les mêmes principes fondateurs sont partagés par toutes les différentes versions linguistiques mais les pratiques d'écriture sont convenues indépendamment par les internautes pour chacune d'elle.

Lors du 5e symposium international sur le journalisme en ligne, Jonathan Dee du New York Times et Andrew Lih ont mentionné l'importance de Wikipedia, non seulement comme une encyclopédie de référence mais aussi comme une ressource d'actualités très fréquemment mise à jour.

Lorsque le magazine Time a reconnu « Vous » (You) comme personnalité de l'année 2006, en reconnaissant l'accélération de la collaboration en ligne et l'interaction de millions d'utilisateurs dans le monde, il a cité Wikipedia comme l'un des trois exemples de services Web 2.0, avec YouTube et MySpace.

Lire l'articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Édition numérique

Portail:Éducation

Portail:Éducation

Władysław Hugo Dionizy Steinhaus, né le à Jasło et mort le à Wrocław, est un mathématicien et professeur polonais. Steinhaus a obtenu son Ph.D. sous la direction de David Hilbert à l'université de Göttingen en 1911, et est plus tard devenu professeur à l'université de Lwów, où il a cofondé l'École mathématique de Lwów. Il est connu pour avoir « découvert » le mathématicien Stefan Banach, avec qui il a publié le théorème de Banach-Steinhaus, fondamental en analyse fonctionnelle. Après la Seconde Guerre mondiale, Steinhaus a joué un rôle important dans la constitution du département de mathématiques de l'université de Wrocław et plus généralement dans le renouveau des mathématiques polonaises.

Auteur de plus de 170 articles et ouvrages scientifiques, Steinhaus a laissé sa marque dans de nombreuses branches des mathématiques, comme l'analyse fonctionnelle, la géométrie, la logique mathématique ou la trigonométrie. Il est notamment considéré comme l'un des pionniers de la théorie des jeux et de la théorie des probabilités.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Éducation

Portail:Égypte antique

Portail:Égypte antique

Les fonctions pharaoniques sont les diverses activités religieuses et gouvernementales exercées par le roi d'Égypte durant l'Antiquité (entre les années 3150 et 30 av. J.-C.). Personnage central de l'État, Pharaon est l'intercesseur obligé entre les dieux et les humains. Aux premiers, il assure le bon accomplissement des rituels dans les temples ; aux seconds, il garantit la prospérité agricole, la défense du territoire et une justice impartiale.

Dans les sanctuaires, l'image du souverain est omniprésente par l'entremise des scènes pariétales et des statues. Dans cette iconographie, Pharaon est invariablement figuré comme l'égal des dieux. Dans le discours religieux, il n'est cependant que leur humble serviteur, un desservant zélé qui accomplit de multiples offrandes. Cette piété exprime l'espoir d'un juste retour de service. Comblés de biens, les dieux se doivent d'actionner favorablement les forces de la nature pour un bénéfice commun à tous les Égyptiens. Seul humain admis à dialoguer avec les dieux sur un plan d'égalité, Pharaon est l'officiant suprême ; le premier des prêtres du pays. Plus largement, la gestuelle pharaonique recouvre tous les champs d'activité du collectif et ignore la séparation des pouvoirs. Aussi, tout membre de l'administration n'agit qu'au nom de la seule personne royale, par délégation de pouvoir.

Dès les Textes des Pyramides, les actions politiques du souverain sont encadrées par une seule maxime : « Amener Maât et repousser Isefet », c'est-à-dire promouvoir l'harmonie et repousser le chaos. Père nourricier du peuple, Pharaon assure la prospérité en appelant les dieux à réguler les eaux du Nil, en ouvrant les greniers en cas de famine et en garantissant une bonne répartition des terres arables. Chef des armées, Pharaon est le valeureux protecteur des frontières. Tel Rê qui combat le serpent Apophis, le roi d'Égypte repousse les pillards du déserts, combat les armées d'invasion et mate les rebelles intérieurs. Pharaon est toujours le seul vainqueur ; debout en assommant une grappe de prisonniers ou en décochant des flèches depuis son char de combat. Unique législateur, les lois et décrets qu'il promulgue s'inspirent de la sagesse divine. Cette législation, conservée dans les archives et placée sous la responsabilité du vizir, s'applique à tous, pour le bien commun et la concorde sociale.

Autres articles sélectionnés au sein du portail Égypte antique

Portail:Électricité et Électronique

Portail:Électricité et Électronique

Un tube électronique (vacuum tube en américain ou valve en anglais), est un composant électronique actif réalisant une amplification de signal. Il utilise des électrodes, placées dans le vide ou dans un gaz, isolées entre elles par ce milieu, et comprenant au moins une source d'électrons.

Les tubes ont longtemps été les seuls composants actifs et ils ont permis la fabrication en série des premiers appareils électroniques : récepteur radio, puis de télévision. Ils restent de nos jours utilisés comme amplificateurs audio, ou comme amplificateurs de puissance dans les fours à micro-ondes, le chauffage par radio-fréquence industriel, les émetteurs de radio et de télévision.

Lire l’articleAutres articles sélectionnés au sein du portail Électricité et Électronique

Portail:Endurance automobile

Portail:Endurance automobile

Le moteur Wankel (/[vɑ̃kɛl]/) est un moteur à piston rotatif décrivant un cycle quatre temps, dans lequel un piston « triangulaire » convertit l'énergie issue de la combustion du carburant en une énergie mécanique de rotation transmise au vilebrequin. Le moteur Wankel est, à tort, couramment désigné par le terme « moteur rotatif », bien que les fonctionnements des deux types de moteurs soient radicalement différents.

Le principe du moteur Wankel est basé sur celui de la pompe à palettes, qui remonte à la deuxième moitié du XVIe siècle. Mais c'est seulement dans les années 1950 que le moteur est développé sous sa forme actuelle par celui qui lui a laissé son nom, l'ingénieur allemand Felix Wankel. NSU sera le premier constructeur à en obtenir la licence, équipant ses motos du moteur, avant de la céder à d'autres constructeurs.

Contrairement au moteur à soupapes, le moteur Wankel n'utilise pas le principe du système bielle-manivelle. Il n'engendre aucun mouvement alternatif, ce qui réduit les transformations de mouvement, les frottements, les vibrations et le bruit. L'ensemble comporte également un nombre de pièces réduit. Ces avantages en font une solution technique séduisante ; il trouve une large gamme d'applications, dans tous les domaines des transports (automobiles, motos, aéronefs). Son utilisation dans des véhicules de série reste néanmoins minoritaire, principalement en raison de sa consommation importante et de problèmes d'étanchéité inhérents à son principe même. En 2009, dans le secteur automobile, seul le constructeur Mazda intègre encore ce moteur à ses véhicules.

Portail:Énergie

Portail:Énergie

Hydro-Québec est une société d'État québécoise fondée en 1944. Son unique actionnaire est le gouvernement du Québec. La société, qui a son siège social à Montréal, est responsable de la production, du transport et de la distribution de l'électricité au Québec.

Avec ses 62 centrales hydroélectriques, Hydro-Québec constitue le principal producteur d'électricité au Canada et le plus grand producteur mondial d'hydroélectricité. La puissance installée de ses installations s'établit à 36 643 mégawatts (MW) et elle comptait 4,2 millions de clients en 2014.

Les grands développements hydroélectriques menés sans interruption pendant un demi-siècle — les centrales de Bersimis, l'expansion de la centrale de Beauharnois, Carillon, Manic-Outardes, Churchill Falls et le gigantesque projet de la Baie-James — ont permis au Québec de réduire sa dépendance à l'égard des combustibles fossiles. En 2010, l'électricité constituait la principale source d'énergie primaire consommée au Québec et représentait 39,3 % du bilan énergétique québécois. Cependant, la construction et l'exploitation de ces aménagements ont eu des conséquences sur l'environnement nordique. Elles ont aussi eu un impact sur les populations autochtones vivant dans le Nord-du-Québec, qui ont vigoureusement contesté les développements hydroélectriques de l'État québécois.

Depuis sa fondation, Hydro-Québec joue un rôle déterminant dans le développement économique du Québec, par la taille et la fréquence de ses investissements, par le développement d'une expertise reconnue, notamment dans le domaine du génie-conseil, de la gérance de grands projets d'infrastructures et du transport de l'électricité, ainsi que par sa capacité à produire une grande quantité d'électricité à bas prix.