Aste-Béon

| Aste-Béon | |||||

Le village d'Aste. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Pyrénées-Atlantiques | ||||

| Arrondissement | Oloron-Sainte-Marie | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes de la Vallée d'Ossau | ||||

| Maire Mandat |

Michaël Dessein 2020-2026 |

||||

| Code postal | 64260 | ||||

| Code commune | 64069 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Astois/Béonnais | ||||

| Population municipale |

228 hab. (2021 |

||||

| Densité | 12 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 01′ 24″ nord, 0° 24′ 42″ ouest | ||||

| Altitude | Min. 438 m Max. 1 800 m |

||||

| Superficie | 19,05 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Oloron-Sainte-Marie-2 | ||||

| Législatives | Quatrième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Pyrénées-Atlantiques

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| modifier |

|||||

Aste-Béon est une commune française, située dans le département des Pyrénées-Atlantiques en région Nouvelle-Aquitaine.

Elle est composée de la réunion de deux villages distants de deux kilomètres : Aste et Béon.

Géographie[modifier | modifier le code]

Localisation[modifier | modifier le code]

La commune d'Aste-Béon se trouve dans le département des Pyrénées-Atlantiques, en région Nouvelle-Aquitaine[1].

Elle se situe à 35 km par la route[Note 1] de Pau[2], préfecture du département, et à 29 km d'Oloron-Sainte-Marie[3], sous-préfecture.

Les communes les plus proches[Note 2] sont[4] : Gère-Bélesten (1,1 km), Louvie-Soubiron (2,6 km), Béost (3,3 km), Bielle (3,9 km), Laruns (4,1 km), Bilhères (4,9 km), Castet (5,2 km), Eaux-Bonnes (5,8 km).

Sur le plan historique et culturel, Aste-Béon fait partie de la province du Béarn, qui fut également un État et qui présente une unité historique et culturelle à laquelle s’oppose une diversité frappante de paysages au relief tourmenté[5].

Hydrographie[modifier | modifier le code]

La commune est drainée par le gave d'Oloron, le Lamay, un bras du gave d'Ossau, un bras du gave d'Ossau, L'Arrigast, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 11 km de longueur totale[7],[8].

Le gave d'Oloron, d'une longueur totale de 148,8 km, prend sa source dans la commune de Laruns et s'écoule vers le nord-ouest. Il traverse la commune et se jette dans le gave de Pau à Sorde-l'Abbaye, après avoir traversé 64 communes[9].

Climat[modifier | modifier le code]

Historiquement, la commune est exposée à un climat de montagne[10]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est toujours exposée à un climat de montagne et est dans la région climatique Pyrénées atlantiques, caractérisée par une pluviométrie élevée (>1 200 mm/an) en toutes saisons, des hivers très doux (7,5 °C en plaine) et des vents faibles[11].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,8 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 14,6 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 218 mm, avec 12,1 jours de précipitations en janvier et 9,2 jours en juillet[12]. Pour la période 1991-2020 la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune d'Arbéost à 11 km à vol d'oiseau[13], est de 10,2 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 411,1 mm[14],[15]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[16].

Milieux naturels[modifier | modifier le code]

La réserve naturelle de nidification des vautours fauves, créée par arrêté ministériel du 11 décembre 1974, se situe sur le territoire des communes d'Aste-Béon, Bielle, Bilhères et Castet. Le musée qui lui est associé, dénommé la Falaise aux Vautours[17], se trouve à l'entrée du village d'Aste-Béon.

Le Pène de Béon culmine à 1 251 mètres[6].

La commune est traversée du nord au sud par le GR de Pays du tour de la vallée d'Ossau[6],[18].

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Aste-Béon est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 3],[19],[20],[21]. La commune est en outre hors attraction des villes[22],[23].

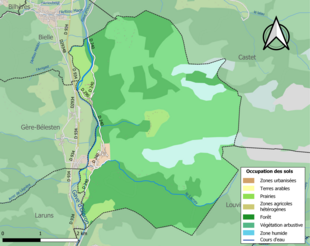

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (90,9 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (93,9 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (44,2 %), forêts (37,8 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (8,9 %), prairies (7,8 %), zones urbanisées (1,3 %)[24]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Lieux-dits et hameaux[modifier | modifier le code]

- Grange l'Art[6]

- Aste[6]

- Béon[6]

- Boala d'Aste[6]

- Grange Borie[6]

- Chiperne[6]

- La Coumète[6]

- Le Coutchet[6]

- Dès (granges du)[6]

- Le Génébra[6]

- Grange Lavigne[6]

- Lourziou[6]

- Grange Loustalet[6]

- Grange d'Ourdou[6]

- Peyraube (bois de)[6]

- Le Port d'Aste[6]

- Le Port de Béon[6],[25]

- Pourteig[6]

- Grange Salle[6]

- Le Sarrat[6]

- Serres[6]

- Sers[6]

Voies de communication et transports[modifier | modifier le code]

La commune est desservie par la route départementale 240.

Risques majeurs[modifier | modifier le code]

Le territoire de la commune d'Aste-Béon est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, feux de forêts, mouvements de terrains, avalanche et séisme (sismicité moyenne). Il est également exposé à un risque technologique, la rupture d'un barrage, et à un risque particulier : le risque de radon[26]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[27].

Risques naturels[modifier | modifier le code]

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par une crue torrentielle ou à montée rapide de cours d'eau, notamment le gave d'Oloron. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 2009, 2013, 2018, 2019 et 2021[28],[26].

Aste-Béon est exposée au risque de feu de forêt. En 2020, le premier plan de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) a été adopté pour la période 2020-2030[29]. La réglementation des usages du feu à l’air libre et les obligations légales de débroussaillement dans le département des Pyrénées-Atlantiques font l'objet d'une consultation de public ouverte du 16 septembre au 7 octobre 2022[30],[31].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont des mouvements de sols liés à la présence d'argile et des affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors mines)[32]. Afin de mieux appréhender le risque d’affaissement de terrain, un inventaire national permet de localiser les éventuelles cavités souterraines sur la commune[33].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie[34]. 66,7 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (59 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national)[Carte 2]. Depuis le , en application de la loi ELAN, différentes contraintes s'imposent aux vendeurs, maîtres d'ouvrages ou constructeurs de biens situés dans une zone classée en aléa moyen ou fort[Note 4],[35].

La commune est exposée aux risques d'avalanche. Les habitants exposés à ce risque doivent se renseigner, en mairie, de l’existence d’un plan de prévention des risques avalanches (PPRA). Le cas échéant, identifier les mesures applicables à l'habitation, identifier, au sein de l'habitation, la pièce avec la façade la moins exposée à l’aléa pouvant faire office, au besoin, de zone de confinement et équiper cette pièce avec un kit de situation d’urgence[36],[37].

Risque technologique[modifier | modifier le code]

La commune est en outre située en aval de barrages de classe A[Note 5]. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[39].

Risque particulier[modifier | modifier le code]

Dans plusieurs parties du territoire national, le radon, accumulé dans certains logements ou autres locaux, peut constituer une source significative d’exposition de la population aux rayonnements ionisants. Selon la classification de 2018, la commune d'Aste-Béon est classée en zone 2, à savoir zone à potentiel radon faible mais sur lesquelles des facteurs géologiques particuliers peuvent faciliter le transfert du radon vers les bâtiments[40].

Toponymie[modifier | modifier le code]

Le toponyme Aste est mentionné en 1385[41] (censier de Béarn[42]) et apparaît sous la forme Asta (1487[25], notaires d'Ossau[43]). Son origine est basque, de aitz/as, « pointe rocheuse »[41].

Le toponyme Béon apparaît sous les formes Beoo (1328[41], traité d’Ossau-Val de Tena, 1374[25], contrats de Luntz[44] et 1385[41], censier de Béarn[42]), Beo de la Bag d'Ossau (1427[25], contrats de Carresse[45]), Sent Felix de Béon (1654[25], insinuations du diocèse d'Oloron[46]) et Béon sur la carte de Cassini (fin XVIIIe siècle[41]. Il vient peut-être d'une racine oronymique pré-indo-européenne *ben[41].

Son nom béarnais est Aste-Bion[47] ou Aste-Bioû[48].

Le Port de Béon désigne un hameau, déjà mentionné en 1756 par le dénombrement d'Aste[49] sous la graphie le parsan du Port.

Histoire[modifier | modifier le code]

En 1385, Aste comptait 18 feux et dépendait du bailliage d'Ossau[25].

À cette même date, Béon comptait également 18 feux et relevait du même bailliage. Le fief de Béon dépendait de la vicomté de Béarn.

Les forges de Béon[modifier | modifier le code]

Durant la deuxième moitié du XVIIIe siècle, Jean-Joseph d'Augerot, greffier en chef du Parlement de Navarre, envisage d'exploiter le gisement de fer (magnétite[50]) situé sur les hauteurs d'Aste. Il en envoie un échantillon en Espagne pour tester les qualités du minerai, l'essai s'avère fructueux. Il demande et obtient une concession d'exploitation de la mine d'Aste ainsi que le droit de bâtir une forge (arrêt du conseil du 6 décembre 1768[51]). Sa construction se déroule de 1769 à 1770[51], il s'agit d'une forge de type catalan, elle se situe sur la route de Castet, en aval de Béon[52], son emplacement est visible sur le cadastre napoléonien[53]. Un canal alimentant la forge depuis les eaux du gave est construit en 1775[54]. Le travail de la forge est assuré par des ouvriers venus d'Espagne, la production est de 900 quintaux (selon Hubert Bourgin[51]) voire de 2 200 quintaux (selon le Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées[55]) mais le minerai d'Aste est malheureusement inadapté, la qualité du fer produit est cassant et la mine est abandonnée au profit de mines plus lointaines[56] (mines de Pons à Laruns[57], de Rebenacq, de Castet, de Louvie-Juzon[58]...). La forge consommait une importante quantité de bois, ce qui décima une grande partie des forêts voisines[59]. La forge ne produisit jamais de bons produits, elle est rachetée à la fin du XVIIIe siècle par le marquis d'Angosse qui la ferme définitivement[60]. En 1894, la forge en ruine est encore visible[59].

Emigration[modifier | modifier le code]

En 1894, Fernand Butel rédigea une intéressante étude sociologique sur la commune d'Aste-Béon[59], il indiquait que, de 1853 à 1894, 80 personnes (un sixième de la population) avaient quitté la commune pour émigrer vers l'Argentine. Ce phénomène s'expliquait, selon lui, par le mode de transmission des propriétés agricoles en vallée d'Ossau : l'ainé de la famille prenait seul la succession de son père sur l'exploitation familiale, les cadets (fille ou garçon) étant dédommagés par une compensation financière. Auparavant, les cadets allaient louer leur service en Espagne ou au Portugal, mais à partir de 1850, des agences spécialisées font miroiter les gains potentiels d'une émigration vers l'Amérique, les Pyrénées Atlantiques (alors Basses Pyrénées) perdirent alors 64 000 habitants.

Arrivés en Argentine, la plupart des immigrants venus d'Aste-Béon travaillent au sein d'élevages de moutons dont ils sont propriétaires ou salariés. Ils envoient fréquemment de l'argent à leur famille restée au village, pour rembourser le prix du voyage qu'on leur a avancé, pour contribuer à la dot d'une fille lors d'un mariage ou pour participer à la reconstruction de l'église du village (église Saint-Jean d'Aste)[59].

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Liste des maires[modifier | modifier le code]

Intercommunalité[modifier | modifier le code]

La commune fait partie de trois structures intercommunales[61] :

- la communauté de communes de la Vallée d'Ossau ;

- le SIVU pour la construction de la maison de retraite du Haut-Ossau ;

- le syndicat mixte du Haut-Béarn.

La commune fait partie du Pays d'Oloron et du Haut-Béarn.

Population et société[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

Le nom des habitants est Astois et Béonnais[62].

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[63]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[64].

En 2021, la commune comptait 228 habitants[Note 6], en diminution de 5,79 % par rapport à 2015 (Pyrénées-Atlantiques : +3,43 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Économie[modifier | modifier le code]

L'économie de la commune est historiquement orientée vers l'agriculture et l'élevage. La commune fait partie de la zone d'appellation de l'ossau-iraty. Le musée attire les visiteurs et le tourisme vert se développe.

Culture locale et patrimoine[modifier | modifier le code]

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

-

Façade sud du château de Béon.

-

Maison dans le village d'Aste.

-

L'église Saints-Félix-et-Audacte de Béon

-

Église de Béon : claveau sculpté primitif représentant les quatre évangélistes.

Patrimoine civil[modifier | modifier le code]

Le château de Béon remonte au XIVe siècle[67]. Il fut remanié au XVIIe siècle avant d'être laissé à l'abandon jusqu'aux années 1980. Durant toute son histoire, il demeura la possession de la maison de Béon, jusqu'à sa lente extinction au XIXe siècle. Inscrit au monuments historiques depuis mars 2005, il est aujourd'hui complètement restauré.

Patrimoine religieux[modifier | modifier le code]

L'église Saint-Jean-Baptiste d'Aste[68], à Aste, tient ses origines de la fin du XIXe siècle et est référencée à l'Inventaire général du patrimoine culturel. Elle recèle un calice[69], classé à titre d'objet. L'église Saints-Félix-et-Audacte de Béon date, quant à elle, des XIIe et XIVe siècles.

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

Pour approfondir[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Site de l'observatoire La Falaise aux vautours

- La forge de Béon sur le site de Fer et savoir faire

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes et cartes[modifier | modifier le code]

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes par la voie routière et évaluées à l'aide d'un calculateur d'itinéraires.

- Les distances sont mesurées entre chefs-lieux de communes à vol d'oiseau.

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Dans les zones classées en aléa moyen ou fort, différentes contraintes s'imposent :

- au vendeur d'informer le potentiel acquéreur du terrain non bâti de l’existence du risque RGA ;

- au maître d’ouvrage, dans le cadre du contrat conclu avec le constructeur ayant pour objet les travaux de construction, ou avec le maître d'œuvre, le choix entre fournir une étude géotechnique de conception et le respect des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire ;

- au constructeur de l'ouvrage qui est tenu, soit de suivre les recommandations de l’étude géotechnique de conception, soit de respecter des techniques particulières de construction définies par voie réglementaire.

- Le classement des barrages est fonction de deux paramètres : hauteur et volume retenu[38].

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

- « Métadonnées de la commune d'Aste-Béon », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Aste-Béon et Pau », sur fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Aste-Béon et Oloron-Sainte-Marie », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches d'Aste-Béon », sur villorama.com (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 30.

- Géoportail - IGN, « Géoportail » (consulté le ).

- « Fiche communale d'Aste-Béon », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Aquitaine (consulté le ).

- « Carte hydrographique d'Aste-Béon » sur Géoportail (consulté le 10 août 2021)..

- Sandre, « le gave d'Oloron ».

- « Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (ORACLE) en Nouvelle-Aquitaine. » [PDF], sur haute-vienne.chambre-agriculture.fr, (consulté le ), p. 2.

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Orthodromie entre Aste-Béon et Arbéost », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « Arbeost_sapc » (commune d'Arbéost) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Station Météo-France « Arbeost_sapc » (commune d'Arbéost) - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- Site de La Falaise aux Vautours

- Le GRP sur le site de la communauté de communes

- « Typologie urbain / rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- Paul Raymond, Dictionnaire topographique du département des Basses-Pyrénées, Paris, Imprimerie Impériale, , 208 p. (BNF 31182570, lire en ligne).

- « Les risques près de chez moi - commune d'Aste-Béon », sur Géorisques (consulté le ).

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Plan départemental de protection des forêts contre les incendies (PDPFCI) », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr, (consulté le ).

- « Réglementation-usages du feu à l’air libre - obligations légales de débroussaillement - département 64 », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr date=16 septembre 2022 (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Feux de forêts.

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune d'Aste-Béon », sur georisques.gouv.fr (consulté le ).

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le ).

- « Sols argileux, sécheresse et construction », sur ecologie.gouv.fr (consulté le ).

- « Préparer son kit d’urgence. », sur gouvernement.fr (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque avalanche.

- Article R214-112 du code de l’environnement

- « Dossier départemental des risques majeurs des Pyrénées-Atlantiques », sur pyrenees-atlantiques.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque rupture de barrage.

- « Cartographie du risque radon en France. », sur le site de l’IRSN, (consulté le ).

- Michel Grosclaude (préf. Pierre Bec), Dictionnaire toponymique des communes du Béarn, Pau, Escòla Gaston Febus, , 416 p. (ISBN 9782350680057, BNF 35515059), n° 152..

- Censier de Béarn, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, manuscrit de 1385 (lire en ligne).

- Notaires d'Ossau, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

- Contrats retenus par Luntz, notaire de Béarn, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

- Contrats retenus par Carresse, notaire de Béarn, manuscrits du XVe siècle, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

- Manuscrits du XVIIe siècle, aux Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques.

- Ostau Bearnes, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie classique »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) [PDF] (consulté le ).

- Institut béarnais et gascon, « Toponymie des communes béarnaises selon la graphie moderne » [PDF] (consulté le ).

- Manuscrits du XVIIe siècle et du XVIIIe siècle - Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques

- « Les magnétites d'Aste-Béon », sur mineraux3btarbes.canalblog.com, (consulté le ).

- Bourgin, Hubert et Bourgin, Georges, L'industrie sidérurgique en France au début de la révolution, Paris, Imprimerie nationale, , 618 p. (lire en ligne), p. 350.

- Voir à ce sujet l'article Forges de la vallée de l’Ouzom.

- Plan parcellaire de la commune d'Aste-Béon (1813)

- Docteur Barthé, « Contribution à la géologie de la vallée d'Ossau », Bulletin de la Société des sciences, lettres et arts de Pau, 2e série, vol. 30, , p. 226 (lire en ligne).

- Comte de Roquette-Buisson, « Les vallées Pyrénéennes », Bulletin de la Société académique des Hautes-Pyrénées, , p. 274 (lire en ligne).

- Palassou, Pierre-Bernard, Essai sur la minéralogie des Monts-Pyrénées, Paris, Didot jeune, , 346 p. (lire en ligne), p. 101.

- Baron de Dietrich, Description des gîtes de minerai et des bouches à feu de la France, vol. I, Paris, Didot, , 597 p. (lire en ligne), p. 391-395.

- Cenac Moncaut, Les richesses des Pyrénées françaises et espagnoles, Paris, Guillaumin et Cie, , 256 p. (lire en ligne), p. 137-140.

- Butel, Fernand, Une vallée pyrénéenne : la vallée d'Ossau, Pau, Société de publicité catholique de Basses Pyrénées, , 210 p. (lire en ligne), p. 65-66 ; 147-161.

- L. Lebondidier, « Les premières ascensions au Pic du Midi d'Ossau », Bulletin pyrénéen, no 227, janvier-février-mars 1938, p. 21-22 (lire en ligne).

- Cellule informatique préfecture 64, « Base communale des Pyrénées-Atlantiques - Intercommunalité » (consulté le ).

- Brigitte Jobbé-Duval, Dictionnaire des noms de lieux : Pyrénées-Atlantiques, Paris, Archives et Culture, , 167 p. (ISBN 978-2-35077-151-9, BNF 42089597).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- « Le château de Béon », notice no PA64000053, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « L'église Saint-Jean-Baptiste », notice no IA64000527, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture.

- « Le calice de l'église Saint-Jean-Baptiste », notice no PM64000057, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Palissy, ministère français de la Culture.