Empire du Japon

大日本帝國

Dai Nippon Teikoku

Drapeau officiel entre 1870 et 1885, de facto par la suite |

Emblème |

| Hymne |

君が代 (1869-1945) |

|---|

En vert foncé : territoire japonais (–).

En vert : acquisitions (–).

En vert clair : occupation et États satellites (–).

| Statut |

Monarchie absolue de droit divin (–) Monarchie constitutionnelle de droit divin (–) Empire militariste et expansionniste (–) |

|---|---|

| Capitale |

Kyoto (–) Tokyo (à partir de 1869) |

| Langue(s) | Japonais |

| Religion | Shintoïsme |

| Monnaie | Yen [I 1] |

| Population (c. 1935) | 97 770 000 |

|---|---|

| Densité (c. 1935) | 144,8 hab./km2 |

| Superficie (c. 1935) | 675 000 km2 |

|---|

| Restauration Meiji | |

| Abolition du système han | |

| 1re Constitution | |

| – | Première guerre sino-japonaise |

| – | Guerre russo-japonaise |

| 1912 | Début de l'ère Taishō |

| 1926 | Début de l'ère Shōwa |

| – | Invasion de la Mandchourie |

| – | Seconde guerre sino-japonaise |

| – | Guerre du Pacifique (Seconde Guerre mondiale) |

| Capitulation | |

| Entrée en vigueur d'une nouvelle constitution. Fin officielle de l'empire du Japon. |

| – | Meiji |

|---|---|

| – | Taishō |

| – | Shōwa |

| –, –, 1898, – | Hirobumi Itō |

|---|---|

| – | Kiyotaka Kuroda |

| – | Aritomo Yamagata |

| –, – | Kinmochi Saionji |

| –, – | Tarō Katsura |

| –, – | Gonnohyōe Yamamoto |

| Chambre haute | Chambre des pairs |

|---|---|

| Chambre basse | Chambre des représentants |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

- Le yen coréen était officiel en Corée depuis 1910 et le yen taïwanais à Taïwan depuis 1896.

L'empire du Japon (en japonais 大日本帝國 (kyūjitai) / 大日本帝国 (shinjitai), prononcé Dai Nippon Teikoku, littéralement « empire du Grand Japon ») est le régime politique du Japon durant la période allant de l'ère Meiji à l'ère Shōwa et englobant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale.

Après deux siècles et demi de shogunat, le Japon connaît une réorganisation politique et adopte sa première constitution en 1889. Le pays se caractérise également par une forte politique expansionniste et impérialiste, qui culmine durant la première partie de l'ère Shōwa et la participation du pays au second conflit mondial aux côtés des puissances de l'Axe.

Par la réalisation du hakkō ichiu, un concept lié au kokka shinto et pouvant se traduire par « la réunion des huit coins du monde sous un même toit », l'empereur Hirohito devient un symbole de l'Empire colonial du Japon.

Après la défaite du Japon en 1945 et l'adoption en 1947 de la nouvelle Constitution, le pays est désigné officiellement sous le nom de Nippon ou Nihon, et parfois Nippon-koku ou Nihon-koku (日本国, soit littéralement l’État du Japon) tout en conservant la monarchie en devenant une monarchie constitutionnelle.

Histoire politique

Crise du régime shogunal à la fin de l'ère Edo

Restauration du pouvoir impérial

La première déclaration de l'empereur en 1868 présente une loi fondamentale, prélude à une constitution, gage de liberté d'expression, et indique qu'une lutte contre la hausse des prix va être entreprise. Une coalition instable est alors au pouvoir, composée du parti anti-shogunal et centrée sur les leaders du domaine de Satsuma et les nobles de la cour[1]. Le nouveau gouvernement rend aux Tokugawa leur fief — amputé cependant des quatre cinquièmes de son revenu — et le début de l'ère Meiji est proclamé en . Un conseil honorifique est le premier organe de gouvernement de ce nouveau régime, et celui-ci prend encore en compte les équilibres entre domaines ayant participé au renversement de l'ancien régime, et la noblesse de cour[2]. Plusieurs changements d'organisation ont lieu lors des mois suivants, ce qui permet à des personnalités comme Ōkubo Toshimichi et Iwakura Tomomi d'émerger. Du au 26 décembre sont publiées 34 ordonnances importantes, allant de la suppression des monnaies locales jusqu'à l'interdiction de certains châtiments corporels[3]. Une réforme territoriale remplaçant les anciens domaines par des préfectures est menée à bien au deuxième semestre 1869[4], avec comme conséquence principale une plus grande centralisation de l'État. Un impôt foncier est introduit en 1873 pour garantir une recette publique stable. De 1868 à 1875, de grandes réformes, d'inspiration occidentale et touchant l'éducation, l'armée et le système juridique, sont entreprises — des experts étrangers sont engagés[5].

De 1876 à 1880, un travail portant sur la rédaction d'une constitution nationale est réalisé par un conseil des anciens[6], mais sans aboutir ; les personnes partisanes d'un modèle parlementariste anglais comme le ministre du Trésor, Ōkuma Shigenobu, sont écartés du pouvoir après une crise politique en 1881, et le régime s'oriente vers une monarchie laissant le pouvoir suprême à l'empereur[7]. Ce n'est que le qu'une constitution est effectivement adoptée et fixe la répartition des pouvoirs[8].

Consolidation de l'empire et montée de l'impérialisme (1890 - 1914)

Les premières élections législatives de l'histoire du pays se tiennent en juillet 1890, et placent le Jiyūtō et le Rikken Kaishintō en tête de la représentation nationale, rassemblant à eux deux 170 des 300 sièges de la chambre des représentants. Cette chambre s'oppose régulièrement aux membres du gouvernement, nommés par l'empereur, dans le but d'obtenir plus de pouvoir pour leur assemblée. L'obstruction passe notamment par le refus de vote du budget tel que présenté par le gouvernement plusieurs années de suite. Le déclenchement de la guerre sino-japonaise en Corée en 1894 met fin provisoirement à cette opposition. En , la contestation par les puissances occidentales de certains points du traité de Shimonoseki mettant fin à la guerre est utilisée par les dirigeants du Jiyūtō pour négocier pour la première fois l'entrée de plusieurs de ses membres au sein du gouvernement[9].

Ce fonctionnement gouvernemental s'impose par la suite et, lors de la décennie suivante, de 1901 à 1913, Katsura Tarō et Saionji Kinmochi occupent de façon alternée le poste de Premier ministre. En 1913, un an après le décès de l'empereur Meiji, la crise politique Taishō met fin à cette répartition du pouvoir et ouvre l'époque de la démocratie Taishō[10]. En outre, de 1900 à 1920, s'opère un recul des factions politiques liées aux anciens clans du Sud-Ouest, à la bureaucratie et aux hauts fonctionnaires. Cet affaiblissement profite aux diplômés de plusieurs universités qui s'imposent dans certains secteurs : la haute fonction publique, la magistrature, et les banques accueillent ceux de l'université impériale de Tokyo, le monde de la presse et celui des affaires ceux de l'université Waseda, et la médecine ceux de l'université Keiō[11].

La poussée coloniale des puissances européennes reprend dans les années 1880 : les Britanniques colonisent la Birmanie en 1886, les Français l'Indochine de 1884 à 1893, les Américains Hawaï en 1898[12]. La Corée devient un enjeu stratégique pour certains hommes politiques japonais à partir de 1890, et est l'objet d'une guerre contre la Chine en 1894-1895, puis d'une guerre contre la Russie en 1904-1905 — cette dernière concerne aussi le contrôle de la Mandchourie. Victorieux dans les deux cas, le Japon impérial renforce sa position sur l'échiquier international et agrandit son territoire : Taïwan est transformée en colonie en 1905, le Liaodong et la moitié sud de Sakhaline sont acquis en 1905, et en 1910 la Corée devient une colonie japonaise[13]. La superficie du pays s’accroît ainsi de 77 % entre 1894 et 1910[14]. En 1902, pour la première fois, un traité défensif est signé entre le Japon et une puissance occidentale (les Britanniques)[15], et, en 1905, le Japon bat militairement une puissance occidentale (la Russie lors de la bataille de Tsushima)[16]. La modernisation du Japon devient un exemple à suivre en Asie ; le pays attire des étudiants chinois et coréens[17]. La situation se retourne cependant dès 1905, avec l'essor de l'impérialisme japonais en Corée. Les relations entre les deux pays se tendent jusqu'à la colonisation de ce dernier[18].

Dans les années qui suivent, le Japon, qui a participé à la coalition militaire contre les Boxers et obtenu diverses concessions en Chine, continue d'y accroître son influence : pendant la Première Guerre mondiale, le pays se range au côté des Alliés dans le but d'affirmer son rôle international et envahit la concession allemande dans le Shandong. En janvier 1915, le gouvernement de l'empire du Japon présente à celui de la république de Chine la liste dite des Vingt et une demandes qui vise rien moins qu'à mettre sous tutelle une partie de l'économie chinoise, notamment en confirmant les droits du Japon sur le Shandong qu'il occupe depuis quelques mois[19]. Lors de la conférence de paix de 1919, le Japon obtient que le traité de Versailles satisfasse ses revendications sur le Shandong, ce qui conduit le gouvernement chinois à refuser de signer le texte[20] et provoque en Chine un regain d'agitation nationaliste anti-japonaise[19].

Essor et chute de l'empire, de la démocratie de Taishō au militarisme (1914 - 1945)

Après la crise politique Taishō de 1913 commence une période d'une quinzaine d'années pendant laquelle se renouvelle la culture parlementaire, avec à la clef une ouverture démocratique. La montée en puissance des classes moyennes et du milieu ouvrier favorise l'éclosion de discours critiques sur l'autoritarisme de l'État[21]. Une presse libérale s'épanouit et exprime une certaine sympathie envers les revendications chinoises et coréennes lorsque ces pays subissent la répression de l'armée japonaise. Le suffrage universel masculin est élargi en 1925 à tout homme de plus de 25 ans[22]. Cependant la même année est votée une loi visant à stopper la montée de l'extrême gauche[23] qui compte huit élus au parlement en 1928, à l'issue de la première élection au suffrage universel. Une police politique est mise en place dans chaque préfecture, et certaines activités politiques deviennent passibles de la peine de mort. Ceci n'empêche pas le mouvement ouvrier d'organiser plusieurs milliers de grèves dans l'industrie en 1931[24].

La crise économique de 1929 et la montée des tensions internationales dans les années 1930 mettent cependant ce système politique sous pression[23]. L'entretien d'une armée importante devient un lourd fardeau alors que la situation économique s'aggrave. La montée du communisme aux frontières du pays fait peur à la classe moyenne, et les conservateurs sont perçus comme étant trop proches des conglomérats industriels pour apparaître comme une alternative possible. L'armée a contrario continue d'être perçue comme le moyen d'une ascension sociale, et son discours impérialiste est jugé crédible par certains pour faire face aux difficultés économiques[25]. Dans ce contexte, un courant nationaliste radical, dont les tenants sont souvent issus des rangs de l'armée, fait son chemin en s'opposant au milieu politique en place, qu'il juge trop faible. Ce courant met en place une « stratégie de la tension », et plusieurs coups d'État sont préparés en 1931. Le , une tentative de putsch conduit à l'assassinat du premier ministre Inukai Tsuyoshi. Son remplacement par un militaire met fin au régime des partis existant depuis 1918[26]. Ce nouveau pouvoir nationaliste est traversé par deux tendances : la faction du contrôle se compose de militaires alliés à la bureaucratie, souhaitant orienter l'État vers une économie de guerre en augmentant les dépenses militaires, et la faction de la voie impériale, plus radicale, visant à mettre fin à la domination des partis politiques et des conglomérats industriels sur le pays. Cette dernière faction est à l'origine, le , d'une nouvelle tentative de coup d'État pendant laquelle plusieurs ministres sont assassinés. La partie de l'armée restée loyale au pouvoir tire avantage de l'échec de l'opération en imposant ses vues au sommet de l'État. Elle engage plus encore le pays dans la voie de la guerre, notamment en poussant à l'alliance avec l'Allemagne hitlérienne[27], avec laquelle le Japon signe en novembre 1936 le pacte anti-Komintern. La justice parvient quant à elle à conserver une certaine indépendance vis-à-vis du pouvoir militaire, y compris au plus fort de la Seconde Guerre mondiale[28], mais la presse subit une importante censure, et les opposants au régime comme les libéraux, les socialistes, les journalistes ou les professeurs d'université sont intimidés ou arrêtés[29].

Sur le plan de la politique internationale, la situation se calme dans les années 1920. Les traités de Versailles puis de Washington ont stabilisé la situation. L'agitation anti-japonaise en Corée persiste, mais sans possibilité de s'étendre. Le nouveau régime chinois se focalise sur son combat contre les seigneurs de guerre et le parti communiste[24]. Les choses changent lorsqu'au début des années 1930 un gouvernement lié aux militaires est instauré au Japon. Celui-ci met en place l'État fantoche du Mandchoukouo, puis quitte la Société des Nations en 1933[27]. L'invasion de la Mandchourie en 1931 est le point de départ d'une guerre de quinze ans dont le théâtre d'opération va s'élargir au reste de la Chine à partir de , puis au Pacifique et à tout l'Extrême-Orient à partir de 1941[30].

Le Japon en guerre et la fin de l'Empire

Le Japon, qui n'a cessé de pousser ses pions en Chine en y soutenant notamment des seigneurs de la guerre, prend pied en Mandchourie en 1931 à la faveur d'un sabotage de ligne de chemin de fer provoquée par des militaires japonais. Le but est alors de former une « zone de sécurité intérieure » pour protéger ses possessions coréennes[31] tout en ayant accès à des terres agraires, et à des ressources comme le fer et le charbon. Un État fantoche, le Mandchoukouo, est créé en 1932 et dirigé de facto par les Japonais[32]. En janvier de la même année, les troupes japonaises s'installent à Shanghai à la suite d'un incident planifié par l'armée. Le gouvernement nippon offre par ailleurs des facilités financières aux fermiers japonais voulant s'établir dans la région, et environ un million d'entre eux viennent s'y installer dans les années 1930[33].

Une nouvelle phase d'expansion en Chine commence en lorsque la guerre sino-japonaise éclate. Attaquant au nord, et à partir de Shanghai, les troupes nippones se heurtent à celles de Tchang Kaï-chek. Nankin, la capitale du régime nationaliste chinois, est prise le , ce qui donne lieu à des massacres de populations pendant lesquels environ 200 000 personnes sont tuées[34]. Au Japon, le conflit n'est pas soutenu par la population, et la censure dissimule au public la violence des combats[35]. Le régime accentue sa répression contre les opposants (socialistes, syndicalistes...), notamment de à [29]. Le conflit s'enlise dès le printemps 1938, alors que les Chinois continuent de résister[36].

Face à l'enlisement du conflit en Chine dès 1938, les militaires japonais envisagent deux options. Par idéologie anti-communiste, certains chefs militaires favorisent une « option nord », qui consisterait à attaquer l'URSS de façon à sécuriser leurs possessions au nord. D'autres, tenants d'une « option sud », souhaitent couper les voies d'approvisionnement des nationalistes chinois, et s'en prendre aux colonies européennes (Indochine française, Birmanie britannique, Indes orientales néerlandaises...). Les tenants de la première option ont d'abord gain de cause, et une première série d'escarmouches oppose troupes japonaises et soviétiques à l'été 1938. L'année suivante, les troupes soviétiques surclassent les forces japonaises à la bataille de Khalkhin Gol[37]. La signature du Pacte germano-soviétique le les ayant apparemment privés du soutien potentiel de l'Allemagne nazie, les Japonais renoncent dès l'automne de la même année à attaquer de nouveau l'URSS. Un pacte de non-agression entre les deux pays est finalement signé le . Les victoires allemandes en Europe de l'Ouest, qui entraînent un affaiblissement des puissances coloniales européennes en Asie, ouvrent la voie en 1940 à la réalisation de l'« option sud »[38]. Le Tonkin est envahi en septembre 1940. Le Pacte tripartite est signé le même mois entre le Japon, l'Allemagne, et l'Italie, scellant l'Axe Rome-Berlin-Tokyo. Ces développements sont perçus négativement par les États-Unis qui restreignent leurs exportations de fer et de pétrole vers le Japon[39]. Les troupes japonaises prennent pied dans le Sud de l'Indochine française en , ce qui place leur aviation à portée des possessions anglaises (Malaisie) et américaine (Philippines). En représailles, les États-Unis décrètent un embargo total vis-à-vis du pétrole exporté vers le Japon. Or, ce dernier a besoin de carburant pour mener sa guerre contre la république de Chine. Dans l'espoir de ramener les Américains à la table des négociations, une guerre maritime éclair contre eux est envisagée par les militaires japonais[40].

La guerre du Pacifique commence le [n 1] lorsque les troupes japonaises attaquent simultanément les Britanniques en Malaisie et les Américains à Pearl Harbor. Le conflit mené en Asie par le Japon devient alors partie intégrante de la Seconde Guerre mondiale. Les troupes nippones, qui envahissent dans la foulée les Philippines, Hong Kong, Guam, les Indes orientales néerlandaises, puis la Birmanie, progressent rapidement lors des mois suivants en remportant victoire sur victoire[41]. Dès la mi-1942 cependant, leur progression est stoppée, et l'armée japonaise subit ses premiers revers, comme à Midway, en juin[42]. À partir de la fin de la bataille de Guadalcanal en , les Japonais sont contraints à mener une guerre défensive contre les Alliés[43]. La prise de Saipan en place le Japon à portée des bombardiers américains[44]. Un peu moins d'un demi-million de civils japonais seront victimes de ceux-ci au cours des attaques aériennes américaines au-dessus de l'archipel[45]. L'île d'Okinawa est conquise par les Américains entre avril et , mais ceux-ci enregistrent de lourdes pertes[46]. Alors qu'un plan d'invasion du Japon est mis au point par les Américains, la décision est finalement prise d'utiliser l'arme nucléaire nouvellement développée pour contraindre le pays à la reddition. Hiroshima est bombardée le 6 août, et Nagasaki le 9 août[47]. Les Soviétiques envahissent la Mandchourie, au cours d'une offensive qui coûte également au Japon sa colonie coréenne, le Nord de Sakhaline et les Îles Kouriles. Militairement défait, le pays sort exsangue du conflit : quelque 2,7 millions de Japonais ont péri[48], 42 % du tissu industriel urbain sont anéantis, et la moitié de la surface des grandes villes est en ruine[49].

L'occupation américaine et la démocratisation du pays

Le , l'empereur Hirohito annonce lors d'une allocution radiophonique la capitulation du pays[50]. Le 17, le prince Naruhiko Higashikuni est chargé de former un gouvernement transitoire afin de gérer le pays en attendant l'arrivée des troupes alliées. Le 2 septembre, Hirohito signe la reddition du pays et des troupes japonaises à bord du cuirassé USS Missouri, et le 8, Douglas MacArthur qui est responsable de l'administration de l'occupation américaine installe son administration à Tokyo, face au palais impérial. Environ 400 000 soldats américains débarquent dans le pays jusqu'à la fin du mois d'octobre de la même année[51]. Dès le 19 septembre, 40 hauts cadres de l'armée dont Hideki Tōjō sont arrêtés, et le 4 octobre, l'occupant se porte garant des libertés civiles des Japonais[52] : près de 2 500 prisonniers politiques sont libérés, le droit de vote est accordé aux femmes, son âge légal est fixé à vingt ans ; la liberté syndicale est réinstaurée, et dès la fin de l'année 400 000 personnes sont adhérentes d'un syndicat[53]. Le système éducatif commence à être réformé dès l'automne 1945[54], et en 1948 le Rescrit impérial sur l'éducation est aboli[55].

Un nouveau système politique se met en place. Alors que la question de son abdication et celle de son inculpation se posent, l'empereur Hirohito annonce au qu'il renonce à sa nature de « divinité à forme humaine »[53]. Les législatives organisées en avril 1946 débouchent sur un renouvellement profond de la représentation nationale[56]. Une nouvelle constitution est annoncée en , votée le 3 novembre, et entre en vigueur le : si l'empereur garde une place symbolique, le parlement détient l'essentiel du pouvoir, et les droits de l'homme sont garantis. Son article 9 proclame le renoncement du Japon à la guerre[57]. Début 1946, environ 200 000 personnes sont déclarées inéligibles par l'occupant en raison de leurs liens avec le régime précédent[56]. Les procès de Tokyo jugent de à les anciens responsables du régime[57] ; sur 50 000 inculpés, 10 % sont condamnés, dont 984 à des peines capitales. À l'occasion de ces procès, l'opinion publique japonaise prend connaissance des crimes commis par son armée, comme à Nankin ou à Bataan[58]. Les grands conglomérats que sont les Zaibatsu comme Mitsui ou Sumitomo sont dissous en , et fin 1946, une réforme agraire permet à 80 % des paysans d'accéder à la propriété[54].

C'est dans un climat international tendu, que s'ouvrent les négociations du traité de paix. Malgré l'opposition de gauche qui tente d'obtenir la neutralité du pays, et la droite conservatrice de Hatoyama et Kishi qui envisage de reconstituer une armée sitôt l'indépendance recouvrée, le premier ministre Yoshida accepte les conditions américaines qui prévoient l'instauration de bases militaires permanentes dans le pays[59]. Le , 49 États ratifient par écrit le traité de paix avec le Japon[60].

Économie

Première initiatives étatiques au début de l'ère Meiji

L'industrie est modernisée en ayant recours au modèle des manufactures d'État. Des usines sont crées ex-nihilo grâce à du matériel acheté à crédit à l'étranger, et des usines plus anciennes crées par des daimyō ou l'administration shogunale sont reprises par l’État[61]. Le développement de Hokkaidō est aussi décidé. Les évolutions sociales rapides sont cependant à l'origine de révoltes parmi les samouraïs, comme en 1874 à Saga, et en 1877 à Satsuma qui font peser sur l'État de nouvelles dépenses[62]. Pour faire face aux déficits budgétaires causés par de nombreuses dépenses, l'état et les banques ont recours à de nombreuses émissions de monnaies, ce qui fait plonger la valeur des billets en circulation face aux pièces d'argents. En 1880 les billets se voient imposer un cours forcé, et la même année un frein est donné aux dépenses visant au développement industriel[7]. Cette crise monétaire fait passer le pays en dépression de 1881 à 1886, que le ministre des fiances Matsukata Masayoshi doit affronter. Les dépenses de l'État sont réduite, et plusieurs impôts instaurés, dont l'impôt sur le revenu en 1887. La Banque du Japon est créée en 1882, ce qui permet d'assurer la conversion des billets émis auparavant en pièces d'argent, et ainsi d'assainir la situation financière[63].

Les entreprises créées par l'État au début de l'ère Meiji sont privatisées dix ans après leurs création, ce qui permet au gouvernement de dégager des liquidités Des conglomérats comme Mitsubishi ou Mitsui se renforcent par ce biais, le plus souvent à très bon compte[64]. Ces entreprises nationales crées dans les années 1870 concentrent leurs activité dans le domaine de la construction navale, les arsenaux, les mines. Des initiatives sont aussi prises par l’État pour construire des usines produisant du ciment, de verre, et des lainages[65].

La production agricole connait quelques gains entre les années 1860 et les années 1890. Bien que la population augmente de près d'un tiers sur la période, le pays reste exportateurs de produits agricoles. La surface cultivée augmente de près de 100 000 hectares de rizières, et de 80 000 hectares de terres agricoles sèches, la moitié de cette dernière surface grâce à la mise en valeur de Hokkaidō. L'amélioration des transports et le déploiement d'entrepôts plus moderne permet aussi de réduire les pertes alimentaires[66].

La production minière est rapidement vue comme une priorité de manière à permettre d'alimenter des nouvelles usines. Sous l'impulsion de personnalités comme Inoue Kaoru, l'état fait l'acquisition de mines de manière à les moderniser. Des écoles dans lesquelles des conseillers étrangers sont employées ouvrent pour former les mineurs. L'usage d'outils modernes comme des pompes à vapeurs ou des explosifs se développe. La production de charbon passe ainsi de 400 000 tonnes dans les années 1860 à 2 600 000 tonnes en 1890. La production de cuivre passe elle de 1 000 tonnes à 29 400 tonnes entre 1860 et 1900[67].

Des infrastructures modernes commencent à être déployées à l'échelle du pays. Plus de 3 000 km de lignes de chemin de fer sont construites en 1895, la plupart à l'initiative d'investisseurs privés. À la même date 6 000 km de lignes télégraphiques parcourt le pays. Le pays développe aussi une marine marchande à partir des années 1870, et qui permet aux japonais de contrôler 14 % des flux rentrants dans les ports du pays[67].

Le pays continue d'être dépendant de l'occident pour plusieurs de ses importations, comme des machines-outils, de l'acier, des l'équipement militaire. Le pays importe aussi de grandes quantité de balles de coton pour ses usines de tissu. Le Japon exporte ensuite ces cotonnades qui représentent 42 % de toutes ses exportations au début des années 1890[65].

-

Peinture de l'empereur visitant une mine d'argent dans la préfecture d'Akita en 1881.

-

Billet d'un yen de 1885 convertible en monnaie d'argent.

Forte croissance dans la seconde moitié de l'ère Meiji

L'économie japonaise connait une phase de forte croissance dans la seconde moitié du l'ère Meiji. Le revenu national brut connait une croissance de 4% en moyenne par an entre 1880 et 1914. Cette tendance est d'autant plus forte entre 1895 et 1905, la production industrielle doublant lors de cette période. Le secteur textile représente une part importante de cette production, et joue un rôle de moteur pour le reste du secteur industriel. 67 % des ouvriers y travaillent en 1900, et la production du pays étant à la quatrième place mondiale en 1913[14]. L'industrie lourde bénéficie du déclenchement de la guerre russo-japonaise en 1904, mais aussi de l'essor des chemins de fer dans la pays. La production passe de 7 000 tonnes d'acier en 1901 à 70 000 tonnes d'acier en 1906 à 500 000 tonnes en 1919[68]. La part des actifs travaillant pour l'industrie passe de 6% en 1880 à 20% en 1920[14]. En 1918, c'est la part de la production industrielle qui dépasse la part de la production agricole dans le revenu national brut[68].

La hausse de la production se fait souvent au détriment des travailleurs des différents secteurs. Dans l'agriculture, près de la moitié des terres sont exploitées par des fermiers qui ne possède pas la terre, et qui doivent reverser parfois près de 60 % à leurs propriétaires. Dans le secteur textile où la mains d’œuvre est principalement féminine, les salaires sont particulièrement bas, et les conditions de travail et d'hébergement le plus souvent insalubre[69]. Les conditions ne sont guère différentes dans le secteur minier, et des sites comme les mine de cuivre d'Ashio jouissent d'une très mauvaise réputation. Face à ces conditions de travail, le recrutement devient de plus en plus difficile, alors que les besoins de production augmentent. De nombreux ouvriers n'hésitent pas à fuir dans les grands centres urbains, ou même à l'étranger au Brésil ou à Hawaii[70].

Un mouvement ouvrier se constitue à la même époque, réclamant la mise en œuvre d'un droit du travail, et une amélioration des rémunérations et des conditions de travail. Des grèves éclatent dans le secteur de la métallurgie (1897) et des chemins de fer (1898), et un premier syndicat clandestin est créé en 1898 dans le secteur de l'imprimerie[70]. La réponse des autorités est initialement violente. Des lois sont passées en 1900 pour restreindre les possibilité de manifester et de se regrouper, et l'armée et les Yakuza sont régulièrement utilisés pour réprimer les grèves. La situation se tend en particulier après l'Incident de haute trahison en 1911 qui voit une douzaine d'anarchistes tenter d'assassiner l'empereur[71]. Ce n'est qu'à partir de 1916 qu'une législation du travail est appliquée (votée en 1912). Celle-ci met l'accent sur les conditions de travail plus que sur les salaires, et vise par ce biais à développer par ce biais la fidélité de l'ouvrier envers son employeur, dans une optique confucéenne[72]. On fixe alors à 12 ans l'âge minimum pour travailler, et à 12 heures la durée maximale du travail journalier pour les femmes et les enfants[73].

-

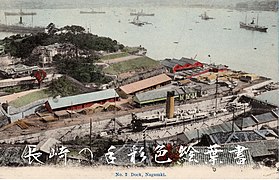

Grue électrique d'un chantier naval construite en Écosse et opérée par Mitsubishi à Nagasaki vers 1910.

-

Mine de cuivre d'Ashio vers 1895.

-

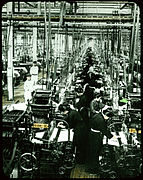

Usine textile vers 1910.

Des crises de l'ère Taishō à la crise de 1929

Le Japon bénéficie économiquement de la Première Guerre mondiale, en fournissant du matériel aux alliés, notamment des bateaux (le chiffre d'affaires des constructeurs est multiplié par dix entre 1914 et 1919), mais aussi en captant de nouveaux marchés internationaux jusqu'à là dominés par les occidentaux (fournitures de cotonnades en Chine et en Inde notamment). Le produit national brut augmente ainsi globalement de 20 % entre 1917 et 1920[74]. La balance commerciale du pays devient momentanément bénéficière ; elle passe ainsi d'un déficit d'un milliards de yens en 1913 à un excédent de deux milliards de yens en 1920. Sitôt le choc du conflit absorbé par les puissance occidentales, la balance commerciale du Japon redevient déficitaire[75], et un certain marasme consécutif à dépression de 1920-1921 s'installe. Les prix de certaines denrées comme le riz, les cotons, et la soie s'effondrent sur les marchés, ce qui entraine des faillites, et fragilise les zaibatsu les plus petits comme Furukawa Group. Lorsque la situation économique japonaise se stabilise en 1922, plusieurs incidents financiers éclatent, comme la faillite d'une douzaine de banques locales et la ruine du spéculateur Sadashichi Ishii, ce qui prolonge une certaine tension sur les marchés[76].

Cet essor rapide pendant la Première Guerre mondiale se fait cependant au détriment de la population. L'inflation augmente rapidement les prix des produits alimentaires, comme le riz qui double pendant l'été 1918, ce qui est à l'origine de quelques 497 émeutes du riz dans tout le pays[77]. Cette agitation qui mobilise jusqu'à un million de personne dynamise les premiers syndicats japonais d'ampleur nationale, qui ont commencé à se structurer dans la clandestinité dès 1916 ; un premier congrès national de ces syndicats est organisés en , qui relait divers revendications, de la reconnaissance officielle des syndicats jusqu'à la journée de 8 heures[21]. Un premier syndicat ouvrier officiel est ainsi créé en 1922, la fédération générale des travailleurs japonais (ou Sōdōmei), alors que le mouvement ouvrier commence à être parcouru pour une division entre réformistes et révolutionnaires. Un syndicat de fermiers est constitué lui aussi en 1922 alors que les conflits entre propriétaires et fermiers se multiplient[78].

Le séisme du Kantō de 1923 qui ravage Tokyo plonge le pays dans la crise économique. Pour financer la reconstruction, des « bons d'obligation du séisme » sont émis par la banque du Japon[79]. La chute des exportations provoquées par ces destructions conjuguées à la hausse des importations rendues nécessaires pour assurer la reconstruction de la capitale provoque une chute du taux de change de la monnaie. Lorsque le gouvernement doit emprunter sur les marchés étrangers en 1924, les taux d'intérêts négociés auprès de banques américaines et britanniques sont très importants[80]. Le remboursement de ceux-ci provoque indirectement en 1927 la faillite d'une banque de Kōbe, dont l'effondrement va provoquer la faillite d'une quarantaine de banques régionales[79] et de trois banques majeures, ainsi que la chute du gouvernement Wakatsuki. Une panique bancaire gagne alors le pays (près de 11 % de tous les dépôts sont retirés), et le gouvernement doit imposer un moratoire des paiement pendant 20 jours. L'éclatement de cette crise financière Shōwa va marquer durablement le pays et affaiblir ses finances juste après l'éclatement de la crise mondiale de 1929[81]. Une loi sur les banques est passée en 1927 qui contraint les banques les plus petites à fusionner, leur nombre passe ainsi de 1 575 en 1926 à 651 en 1932. Si de nombreuses petites entreprises sont affaiblies ou périclitent, les plus gros zaibatsu comme Mitsubishi, Mitsui, Sumitomo et Yasuda en profite pour se lancer de nombreuses acquisitions et sont alors au sommet de leurs influences[82].

Pendant cette période les gouvernements successifs se montrent assez souvent interventionnistes et protectionnistes . Ainsi lorsque des entreprises textiles se constituent en cartels en 1920 pour racheter et détruite les invendus de manière à stabiliser les prix, le gouvernement consent à des prêts à très faible intérêt. Le gouvernement intervient directement sur le marché du riz en 1921 en achetant et vendant des grandes quantités de la production pour stabiliser le marché. Le parti Rikken Seiyūkai qui est au pouvoir de 1918 à 1922 va de plus lancer une vague d'investissements dans les infrastructures dans les régions périphériques du pays, sous l'impulsion du ministre des finances Takahashi Korekiyo, ce qui lui permet d'y renforcer son poids politique. Lorsque le parti d'opposition Kenseikai arrive au pouvoir en 1924, cette politique d'investissement dans les régions est maintenue, bien que le parti fait alors la promotion de l'équilibre des dépenses[83]. Ces investissements permettent de faire émerger de grande régions d'industries lourdes entre Tokyo et Yokohama et entre Ōsaka et Kōbe, bénéficiant notamment de la généralisation de la fourniture d'électricité (aciéries, productions d'engrais...)[84]. En 1935, 89 % des foyers japonais ont ainsi accès à l'électricité, contre 68 % des foyers américains, et 44 des foyers britanniques[85].

-

Première célébration du Premier mai en 1920.

-

Panique bancaire en 1927.

-

Usine hydroélectrique inaugurée en 1929 dans la préfecture de Toyama.

Des crises de 1929 et 1930 à la reprise économique

La convertibilité du yen en or, abandonnée lors de la Première Guerre mondiale, fait l'objet de plusieurs tentatives infructueuses de réinstauration lors des années 1920. Les nombreuses maisons de négoce en particulier font pression sur les gouvernements successifs dans ce sens, un yen fort leur permettant d'acheter à moindre coût à l'étranger[86]. Les conséquences du krach de 1929 sont encore mal identifiées, et le ministre de l'économie Junnosuke Inoue prend la décision de réinstaurer la convertibilité du yen en or en . L'économie japonaise doit alors faire face à un double choc à partir de 1930 : perte de compétitivité de ses industries en raison de sa monnaie, et perte de débouchés en raison de la dépression économique qui touche plusieurs de ses marchés extérieurs. L'industrie minière licencie jusqu'à 40 % des mineurs, et dans l'industrie textile des baisses de salaire pouvant atteindre les 40 % provoquent de nombreuses grèves[87]. La production agricole enregistre aussi des baisses des prix de vente importantes : jusqu'à 66 % pour le coton, et jusqu'à 50 % pour le riz[88]. Pour faire face à cette double crise, le gouvernement opte pour laisser l'industrie se réguler d'elle-même ; des cartels se forment alors pour réduire la production et maintenir les prix, favorisés en ce sens par une loi en 1931[87]. Il adopte aussi une très grande rigueur budgétaire et réduit fortement les dépenses de l'État. Ces politiques très impopulaires au sein de la population causent de nombreux troubles. Le parti Rikken Minseitō perd définitivement le pouvoir lors des élections législatives de 1932, et le Rikken Seiyūkai forme une nouvelle coalition[89].

Takahashi Korekiyo est ministre de l'économie pour l'essentiel de la période 1931-1936, et instaure une politique proche du keynésianisme articulée autour d'une baisse des taux d'intérêt et des taux de change, ainsi qu'une hausse de la dépense publique[90]. Il laisse le yen se dévaluer face au dollar, le taux de change passant de 100 yens pour 50 dollars à 100 yens pour 20 dollars fin 1932. Les taux d'intérêt accordés aux banques passent eux de 6.6 % à 3.7 % de 1932 à 1933. Les dépenses de l'État passent elles de 1 480 milliards de yen en 1931 à 2 250 milliards de yen en 1933 et se stabilisent à ce niveau les années suivantes ; l'armée et les dépenses ciblant les campagnes sont favorisées par cette hausse[91].

Ces « politiques Takahashi » permettent de dynamiser les exportations japonaises, notamment dans le secteur textile, mais ceci provoque la mise en place de nombreuses mesures protectionnistes à l'étranger vis-à-vis de produits japonais[90]. La baisse du taux de change rend lui les importations plus chères, ce qui permet à certaines industries nationales comme l'industrie chimique et l'industrie lourde de redevenir compétitives dans le pays. Des industries en profitent pour se moderniser et atteindre les meilleurs standards internationaux dans plusieurs domaines : la production de viscose pour Toyo Rayon ou Asahi Bemberg, les machines-outils électriques pour Toshiba et Hitachi, ou encore la production aéronautique grâce à des financements de l'armée[92].

Une nouvelle génération de zaibatsu s'affirme lors de cette période, comportant des firmes comme Nissan, Shōwa Denkō, Nippon Soda, ou encore Nakajima[92]. Ils ont en commun d'être constitués autour des nouvelles technologies de l'époque, et d'être dirigés non pas par des gestionnaires mais par des ingénieurs ou des militaires[93]. Sans lien avec les zaibatsu plus anciens, et donc sans leurs accès aux financements des banques, ils bénéficient pour leurs développement de nombreux prêts de l'État[94]. De nombreux cartels voient le jour entre 1932 et 1933 dans de nombreux domaines comme l'industrie papetière, la production électrique, la finance, les brasseries... S'ils permettent d'augmenter les prix de vente et donc de consolider financièrement ces entreprises, leurs situations monopolistiques attirent de nombreuses critiques, ce qui pousse le gouvernement à faire voter en 1936 une loi pour les dissoudre[95].

Une économie de guerre à partir de 1936

L'assassinat du ministre de l'économie Takahashi Korekiyo et d'une partie du gouvernement le 26 février 1936 par des militaires de la Kōdōha fait évoluer drastiquement la politique économique du gouvernement japonais. Takahashi était parvenu à maintenir sous contrôle les dépenses militaires depuis 1934 ; ses successeurs, sans possibilité de s'opposer au nouveau pouvoir militaire, vont augmenter les dépenses militaires en votant des plans d'armements pluriannuels. Dès 1937 les dépenses de l'État augmentent de près de 40 %[95]. Lorsque Konoe devient premier ministre en 1937, trois priorités économiques sont arrêtées : équilibre de la balance des paiements, essor des dépenses militaires, et la régulation de l'offre et la demande des biens de consommation en fixant des limites aux importations et exportation de certaines ressources. Dès le déclenchement de la Seconde guerre sino-japonaise en un contrôle drastique de l'ensemble de l'économie s'enclenche[96]. Dès lors l'ensemble de l'économie nationale est organisée pour satisfaire aux besoins de l'armée, et les pénuries de certaines ressources comme le pétrole commencent à toucher le pays[97].

-

Usine de construction d'avion de guerre près de Nagoya.

-

Aciérie japonaise en Mandchourie.

-

Mine de charbon à ciel ouvert en Mandchourie.

-

Ouvrière taïwannaise dans une usine au Japon pendant la Seconde Guerre mondiale.

Société

Démographie

Après une période de stabilité démographique à la fin de l'ère Edo, la population repart à la hausse en passant de 30 à 50 millions de personnes entre 1870 et 1915, soutenue par une baisse de la mortalité infantile, et une hausse des naissances et de l'espérance de vie. Cette croissance est rendue possible grâce à l'augmentation des importations de riz et la mise en valeur de terres arables à Hokkaidō[10] (la surface des champs y passant de 45 000 à 750 000 chō de 1890 à 1920, et la surface des rizières de 2 000 à 83 000 chō sur la même période). La part de la population citadine connaît aussi une hausse : 28 % des Japonais vivent dans des villes de plus de 10 000 habitants, contre 16 % en 1893. Tokyo atteint les 2 millions d'habitants et Osaka 1 million en 1903, cette dernière triplant sa taille en un demi-siècle. Cet essor de la population urbaine entraîne une baisse du poids de l'agriculture dans le PIB du pays, celui-ci passe de 45 % en 1885 à 32 % en 1914[98].

Entre 1914 et 1940, la population continue de croître, passant de 51 millions d'habitants à 70 millions. Alors que 28 % des Japonais vivent dans une ville de plus de 10 000 habitants en 1913, ils sont en 1940 29 % à vivre dans une ville de plus de 100 000 habitants. Tokyo passe de deux millions d'habitants en 1905 à 5,5 millions en 1935, se hissant au même niveau que Londres ou New York[99]. Cette poussée démographique est aussi notable à Hokkaidō qui, de région nouvellement colonisée, se peuple jusqu'à atteindre un niveau comparable aux autres régions de peuplement plus ancien. De 1 800 000 habitants en 1913, sa population passe à 3 millions en 1940, et son réseau urbain se structure autour de trois villes de plus de 100 000 habitants : Hakodate, Sapporo, et Muroran[100]. La question de la surpopulation devient un enjeu politique à partir du milieu des années 1910. Alors qu'une féministe comme Shidzue Katō préconise le contrôle des naissances, des leaders politiques s'y opposent, y voyant une menace pour la vigueur de l'industrie et du colonialisme japonais[101]. À la fin des années 1930, on dénombre plus de deux millions de Japonais dans les colonies du pays et un million vivant dans d'autres pays[102].

Enseignement

Un Ministère de l'Éducation est créé en 1871, avec la charge de mettre en place un système éducatif à l'échelle du pays[103]. L'éducation de la population est une des priorité du régime, qui la voit comme un prérequis à la modernisation du pays[104]. Une éducation primaire obligatoire de quatre ans est instaurée. Malgré un budget insuffisant, des résultats sont assez rapidement enregistrés. Une enquête de 1875 relève que près de 20 000 écoles primaires sont en activité, mais opèrent dans des conditions matérielles assez variées : 40 % sont hébergées dans des temples bouddhistes (souvent d'anciennes Terakoya), 33 % dans des maisons de particuliers, et 18 % dans des bâtiments nouveaux dédiés à l'éducation[103]. La scolarisation est aussi marquée par un déficit de l'éducation des filles. Toujours en 1875, seules 20 % d'entre elles sont scolarisées, contre 50 % pour les garçons, ce retard ne sera rattrapé que vers 1900[104]. L'alphabétisation progresse assez lentement, l'absentéisme pouvant être élevé. En 1892, une enquête de l'armée indique que 27 % des recrues sont totalement illettrées, et 34 % le sont partiellement[105]. Plus largement, l'efficacité des politiques décidées au ministère se heurte à l'autonomie encore grande des autorités locales, le contenu des cours pouvant grandement varié d'une école à une autre[106]. Bien que l'éducation soit obligatoire, son financement reste à la charge des familles et des collectivités locales. Les familles sont aussi réticentes à l'idée de laisser leurs enfants aller à l'école, alors qu'ils peuvent travailler pour financer les besoins de la famille[103].

Pour pallier les différents écueils enregistrés lors des premières années, et dans le cadre de la réorganisation du gouvernement en cabinet, un premier ministre de l'éducation est nommé en 1885, Mori Arinori. Celui-ci réforme le système éducatif, qui va prendre une forme qui va perdurer jusqu'à la fin de la période impériale. Très centralisé[107], il voit se créer à son sommet un système universitaire public, avec la constitution d'un réseau d'universités impériales [n 2]dans les plus grandes villes du pays[108]. Mori met aussi en place une école de formation des enseignants à Tokyo, de manière à uniformiser leur formation et à s'assurer de leur loyauté envers l'État et non envers un pouvoir local[109]. En 1890, le Rescrit impérial sur l'éducation vient fournir un cadre morale à l'éducation[110]. La taux de scolarisation monte à 69 % dès 1898, et est presque de 100 % à la fin de l'ère Meiji. La durée de scolarité obligatoire est étendue à six ans en 1907[111].

Le début de l'ère Meiji voit aussi s'ouvrir de très nombreuses écoles privées, dont le cursus est dédié à l'enseignement de l'anglais et/ou de savoirs occidentaux. Si la plupart périclitent, certaines vont évoluer pour constituer les premières universités privées. Ces écoles sont en majeure partie situées à Tokyo, mais des centres culturels importants comme Kyoto sont aussi concernées. Si elles ont surtout le fait de formateurs japonais, certaines comme Dōshisha à Kyoto sont liées à divers mouvements chrétiens[112]. D'autres comme Waseda ou Keiō sont liées à des personnalité politiques ou intellectuelles[113].

Une jeunesse de plus en plus éduquée voit toutefois se réduire les possibilités d'ascension sociale par le biais de l'éducation, puisque seul le nombre de postes subalternes augmente dans les entreprises dans les années 1890[114]. Cette population éduquée bénéficie dans le même temps d'un plus large accès aux écrits de journalistes et de critiques[115]. L'enseignement supérieur accueille aussi de plus en plus d'étudiants : de 9 695 en 1915, leur nombre passe à 81 999 en 1940[116]. Ce développement de l'enseignement supérieur est encouragé par la Loi sur l'université de 1918 qui permet à plusieurs écoles spécialisées de se constituer en universités privées. Ces dernières sont au nombre de 30 en 1930 et diplôment 15 000 étudiants par an, pour des effectifs totaux d'environ 40 000 étudiants[117]. Les diplômés de l'enseignement supérieur restent cependant une infime minorité des japonais, et ne représentent que 0.3 % de la population dans les années 1930. Les femmes restent aussi sous représentées et ne représentent que 9.9 % de la population étudiante en 1937. Presque exclues des universités nationales, elles peuvent néanmoins compter sur une cinquantaine d'écoles et d'universités réservées aux femmes[118].

La politisation gagne l'enseignement supérieur. Les idées marxistes se diffusent dès les années 1890[119]. Des associations politiques étudiantes radicales, de gauche comme de droite se constituent sur les campus dès les années 1910[116]. Les Lois de préservation de la paix de 1925 touchent les campus, et 3 000 étudiants sont arrêtés en application de celle-ci pour leurs activités à l'extrême-gauche, dont 1 170 pour la seule année 1932, et 1 000 de plus entre 1937 et 1945[120]. Des enseignants sont aussi emprisonnés pour les mêmes raisons[121].

Le système éducatif est assez largement mis à contribution de l'effort de guerre dès le début de la guerre contre la Chine en 1937. L'accent est mis dans l'enseignement supérieur sur la formation d'ingénieurs et de médecin au travers de la création de nombreux instituts de recherche[122]. Entre 1935 et 1945 le nombre d'étudiants dans les facultés de sciences passe de 9 000 à 30 000, et celui dans des facultés d'ingénierie de 14 837 à 85 680[n 3],[123]. Un entrainement militaire obligatoire est aussi institué, dès 1924 dans l'enseignement secondaire, puis en 1939 dans les universités. Les étudiants sont assez largement épargnés par la conscription, mais la situation change à partir du déclenchement de la guerre contre la Chine en 1937, et l'âge est peu à peu abaissé pour intégrer la plupart des étudiants[124]. 130 000 sont ainsi mobilisés par l'armée en 1943[125]. Les élèves du secondaire et les étudiants servent aussi de réserve de main d'œuvre pour les secteurs prioritaires. Un service de travail des élèves, ou gakuto dōin, est instauré en 1939[126]. Au , environ 3,5 millions d'élèves et d'étudiants travaillent par ce biais dans des fermes, des usines, ou des hôpitaux pour palier au manque de main d'œuvre[127].

Pratiques religieuses

Shintō

Le shintō connait à la fin de l'Époque d'Edo un mouvement de rénovation. Initialement constitué comme un ensemble de rites de la cour au VIIe siècle, il évolue au Moyen-Âge sous l'influence du bouddhisme pour intégrer différents rites et croyances liés aux Kami. Les écoles de pensée Mitogaku et Kokugaku vont au XVIIIe siècle commencer à l'envisager comme un socle possible de rénovation du pays. L'idée de la vénération de l'empereur commence à toucher la population au travers de slogans politiques comme Sonnō jōi (« vénérez l'empereur, expulsez les étrangers »). En plaçant en son centre la figure de l'empereur, la restauration de Meiji va placer le shintō dans une position favorable pour fournir à l'État ses rites et sa légitimité[128].

Le shintō voit de 1868 à 1890 son corpus idéologique être rénové[129]. La proclamation Taikyō de 1870 consacre le caractère divin de l'empereur[130]. Les sanctuaires sont intégrés au sein de l'État en tant qu'institutions relevants de la puissance publique, et sont traités comme ne relevant pas d'une religion. Les rituels shintō mis en œuvre au sein de la maison impériale connaissent une rénovation. Les différents sanctuaires sont réorganisés au sein d'un réseau national[n 4] hiérarchisé qui a à sa tête le sanctuaire d'Ise[129]. La portée de cette évolution reste limitée en raison des faibles compétences et des dissensions au sein des représentants du shintō[n 5], son très faible financement, mais aussi en raison de l'opposition des pouvoir bouddhistes, en particulier après l'épisode de Shinbutsu bunri de 1868 à 1872[131]. La formation des prêtres est cependant centralisée et améliorée au sein du sanctuaire d'Ise où le prince Kuni Asahiko institue en 1878 un groupe de travail, et d'autres initiatives de ce type suivent comme la fondation du Kokugakuin en 1882[129].

À partir de 1890 et jusqu'à la Guerre russo-japonaise en 1905, le shintō voit sa doctrine se consolider[129]. La période commence avec la promulgation de la constitution de l'Empire du Japon et du Rescrit impérial sur l'éducation en 1890 qui l'un et l'autre réaffirment la primauté et la centralité de l'Empereur au sein de l'État. Les rituels shintō sont légitimés en tant qu'outils de vénération envers l'empereur[129]. La pratique de ces rituels s'inscrit dans la population au travers des pratiques auxquelles doivent se plier les élèves et auxquelles se joignent à l'occasion la population locale (visites de sanctuaires, fêtes scolaires...)[132]. Signe d'un début d'enracinement dans la population, des associations locales se constituent par endroits pour aider à financer le fonctionnement de sanctuaires locaux, ou à faire campagne auprès de la Diète pour obtenir des financements[133]. Tokyo commence à se transformer en lieu de grands rituels shintō, à l'image de ce qu'est encore Kyōto. Après la première guerre sino-japonaise de 1895, Yasukuni-jinja (construit en 1869) est consacré en comme lieu d'hommage national aux âmes des soldats morts pour le pays, et ce rôle est rappelé à l'issue de la guerre russo-japonaise de 1905[134].

L'intégration du shintō au sein de l'appareil d'État se poursuit de la fin de l'ère Meiji et lors de l'ère Taishō, et il touche plus largement la population. L'État parfait son contrôle sur l'institution shintō et assure son financement, et le shintō fournit à l'État à la fois une base idéologique et un réseau de sanctuaires permettant de mobiliser en profondeur la population japonaise[129]. À partir de 1906 les prêtres reçoivent de l'argent de l'État lorsqu'ils assurent des rituels publics[135], tout comme l'école Kokugakuin de formation des prêtres, ainsi que les sanctuaires préfectoraux[136]. Le financement que touchent les quelques 15 000 prêtres au début de cette période reste très limité. De même le sous-financement des sanctuaires pousse nombre d'entre-eux à se rapprocher pour fusionner ; leur nombre passe de 200 000 en 1906 à 120 000 en 1914[133]. Signe d'une plus grande pénétration au sein de la population, la construction de Meiji-jingū de 1915 à 1920 mobilise un très grand nombre de volontaires dans tout le pays[137].

Le shintō évolue à partir des années 1930 vers une forme de fascisation qui sert de fondement moral au régime militariste. Ce shintō d'État renforce la place du shintō comme véritable religion d'État, au détriment des autres religions qui sont diversement combattues. Le shintō fournit au gouvernement une légitimation à l'expansion militaire du pays en Asie[129].

Bouddhisme

Le bouddhisme est durement touché lors de la restauration de Meiji. Un syncrétisme s'est développé entre bouddhisme et Shintō au cours des siècle[138]. Influencé par les préceptes des Kokugaku[139],[n 6], le Jingi-kan qui dirige au sein de l'état les affaires liées au Shintō ordonne le une séparation des deux religions, et une épuration des sanctuaires[138]. Le but est alors de lutter contre l'influence des pouvoirs bouddhistes sur la société, perçus comme des éléments conservateurs s'opposant à la modernisation du pays[139]. Ordre est donné aux prêtres bouddhistes exerçant dans des sanctuaires syncrétiques de se convertir au Shintō ou de démissionner. Les objets du cultes comme les statues et les textes sacrés doivent être évacués. La plupart des prêtres font le choix de se convertir, et vont jusqu'à afficher ce renoncement en prenant des concubines ou en mangeant de la viande de manière ostentatoire, pratiques proscrites pour les prêtes bouddhistes[140]. Ce processus est souvent violent, en entraine de nombreux pillages de temples et destructions d'objets[141]. Le gouvernement prend quelques mesures pour éviter les débordements, mais celles-ci sont variablement interprétées par les autorités locales, et les troubles durent jusqu'au début des années 1870. Des cloches sont fondues pour en faire des armes, des statues profanées, et des temples sont saisis par les autorités locales, comme à Satsuma[142]. Dans les réions les plus durement touchées, la plupart des temples sont détruits, et de nombreux moines tués[143]. Cette politique touche variablement les différents courants bouddhistes. Les temples Shingon et Tendai voient nombre de leurs prêtres se convertir au Shintō, là où le Jōdo shinshū se montre plus virulent dans son opposition et des émeutes éclatent à l'occasion pour protéger ses temples[144]. Cette politique contre le bouddhisme s'infléchie en 1872, et les relations avec l'État se normalisent[145].

Cet épisode de violences envers le bouddhisme pousse certains réformateurs de cette religion à s'interroger sur la place de la religion dans la société et à ses apports. Des réformes de plusieurs types vont être proposées, et dans le même temps la loyauté de cette religion envers l'empereur va être réaffirmée. Un nouveau bouddhisme, ou shin bukkyō, voit le jour sous plusieurs formes, et des figures comme Kiyozawa Manshi émergent[146]. Le bouddhisme monastique va aussi connaitre des évolutions, sous l'influence de Fukuda Gyōkai (Terre pure) ou Shaku Unshō (Shingon), et le suivi des 10 règles du bouddhisme est réaffirmé. Plus généralement, les bouddhistes tirent profits de la méfiance envers le christianisme qui s'installe dans le pays à partir des années 1880. Ils en profitent pour réaffirmer leurs loyauté envers l'empereur[147], et cherchent à aligner leurs intérêts avec ceux qui nationalistes. De nombreux moines sont ainsi actifs pour exploiter politiquement l'incident causé par Uchimura Kanzō en 1891 ; enseignant chrétien, celui-ci est vu entrain d'hésiter à se prosterner devant l'image de l'empereur, ce qui est à l'origine d'une importante affaire médiatique. Une personnalité comme Inoue Enryō cherche lui à démontrer que le les préceptes du bouddhisme sont compatibles avec la science, et affirme que le bouddhisme est même supérieur au christianisme dans sa scientificité[148]. Tanaka Chigaku va lui développer une école dont la doctrine soutient l'expansionnisme japonais en Asie[149].

Les années 1930 vont être marquées pour le bouddhisme japonais par l'émergence de nouveaux courants, mais aussi par une implication plus ou moins marquée dans le militarisme japoanais. Des Shinshūkyō, ou « nouvelles religions », relevant du bouddhisme sont fondées. Elles ont en commun d'être influencées par le Bouddhisme de Nichiren, de pratiquer un prosélytisme important, et de mettre l'accent sur les bénéfices immédiats que les pratiquants peuvent tirer de leurs enseignements, et non sur des notions plus intangible comme l'illumination ou le salut. La Sōka gakkai fondée en 1930, la Reiyukai fondée en 1920, et la Risshō Kōsei Kai fondée en 1938 sont les plus notables[150]. Le bouddhisme japonais est aussi marqué par une certaine ambivalence envers les guerres que le Japon mène. Tout une frange nationaliste du bouddhisme soutient moralement la guerre, et participe à celle-ci en envoyer des moines sur le terrain pour fournir un soutien moral et médical aux soldats[151]. D'autres écoles sont au contraire attaquées par le gouvernement en raison de leurs enseignements, et de leurs refus de les réformer pour les rendre compatibles avec la doctrine impériale, ce qui entraine l'emprisonnement de certains dirigeants comme Tsunesaburō Makiguchi[152].

Christianisme

Le christianisme connait des persécutions tout au long du époque d'Edo, et en 1865 près de 3000 chrétiens qui dissimilaient leur foi à Urakami dans la région de Nagasaki sont encore déportés et emprisonnés. Ce n'est qu'en 1873 que la pratique du christianisme est officiellement autorisée par les nouvelles autorités. Des conseillers étrangers invités dans le pays à partir de 1868 pour former les japonais aux techniques occidentales profitent de leurs positions pour pratiquer un prosélytisme pro-chrétien auprès de leurs étudiants. Leroy Lansing Janes est ainsi à l'origine du Kumamoto Band[112], groupes de convertis qui rejoindront par la suite Kyoto et l'Université Dōshisha fondée par le missionnaire protestant Neesima, et constituer une part importante de son corps enseignant[153]. À Sapporo, c'est William Smith Clark qui converti une parti de ses étudiants de la future Université de Hokkaidō ; un de ses étudiants, Uchimura Kanzō, jouera un rôle central dans l'essor du mouvement chrétien Mukyōkai[154]. À Yokohama, ou réside une commuanuté étrangère importante, c'est la figure du missionnaire James Curtis Hepburn qui est prédominante[155]. À côté de ce protestantisme qui recrute essentiellement dans les couches aisée d'un Japon urbain, des missionnaires catholiques sont eux plutôt actifs dans les régions les plus rurales. Des orthodoxes sont aussi présents dans la région de Hakodate où Nicolas du Japon exerce depuis 1861. Cette diffusion du christianisme connait un certain dynamisme dans les années 1880, mais qui connait ses limite dès la fin de la même décennie, sous la poussée d'un certain conservatisme politique[156].

Le nombre de convertis augmente régulièrement. Les catholiques sont environ 100 000 en 1927, essentiellement dans les diocèses de Nagasaki (64 000) et de Tokyo (10 000)[157]. Les différents courants protestants regroupent de quelques milliers à quelques dizaines de milliers de convertis, les plus importants en 1941 étant les presbytériens (62 000), les méthodistes (53 000), les épiscopaliens (28 000), et le Mouvement de sanctification (16 000)[158]. Ces différents mouvements sont actifs dans le systme scolaire du pays, et fondent même des collèges universitaires et des universités dans le pays (la Tokyo Woman's Christian University fondée par des presbytériens et des méthodistes, l'Université Rikkyō par des épiscopaliens, l'Université Sophia par des jésuites)[159]. L'État, basé sur le shintoïsme d'État et le caractère divin de l'empereur, est de plus en plus suspicieux envers des mouvements chrétiens. La monté du militarisme dans les années 1930 s'accompagne de plusieurs mesures et lois qui visent à contrôler ces religions, dont la Religious Organizations Law de 1939[160]. Elles doivent démontrer qu'elles ne dépendent pas financièrement de l'étranger, et leurs chefs doivent être des japonais[161]. Sous la pression des autorités, leurs catéchisme est aussi réécrit entre 1936 et 1940 de manière à être compatible avec la vénération de l'empereur et la visite et la participation à des cérémonies shintō[162].

Condition féminine

L'exemple à suivre qu'est l'occident pour les classes les plus favorisées amènent certaines évolutions pour les femmes dès le débuts l'ère Meiji. Certaines modes comme le noircissement des dents et la tonte des sourcils disparaissent, alors que la mode des cheveux longs de diffuse. Certains lois deviennent plus favorables aux femmes, comme en 1870 celle octroyant aux concubines la même protection que les épouses légitimes, ou celle qui en 1872 libèrent les prostituées de leurs servitude[163]. La question du statut de la femme dans la société devient un thème important de débat, notamment porté par le mouvement pour la liberté et les droits du peuple dans les années 1870 et 1880. La Meiroku zasshi, revue associée à ce mouvement, propose des traductions de textes de Spencer, Mill et Millicent Fawcett sur les droits des femmes, et de nombreux débats sont menés dans ses pages à ce sujet. L'angle adopté est cependant d'avantage celui du droit naturel que celui du droits des femmes. Ce dernier angle sera d'avantage développé sous la plus de Fukuzawa Yukichi dans Nihon fujinron (en 1885). Une revue comme Jogaku zasshi éditée à partir 1885 permet à des auteures comme Kishida Toshiko et Shimizu Shikin s'y développer leurs idées sur divers sujet comme l'émancipation et l'éducation des femmes, les questions familiales…[164]

Le tournant conservateurs que prend le pays à partir de 1890 va cependant contrarier la réalisation de ces diverses aspirations libérales. Cette année-là les femmes se voient interdire la participation à des meetings politiques ou l'adhésion à des partis politiques[165], et un retour à une tradition confucianiste défavorable aux femmes est sensible dans l'adoption du rescrit impérial sur l'éducation la même année. En 1898 le code civil japonais renforce le poids des hommes dans les questions d'héritage[166], et en 1899 le ministère de l'Éducation créé des lycées réservés aux femmes[165] mais ceux-ci sont institutionnellement classés comme inférieurs aux lycées réservés aux hommes, et n'ouvrent pas l'accès aux études universitaires[166]. Toujours en 1899 est publié un rescrit qui fixe un cadre moral à l'éducation dans ces lycées réservés aux femmes, qui introduit le concept de ryōsai kenbo (« Bonne épouse, sage mère ») et qui fixe ainsi l'objectif de la scolarisation des femmes. Ce concept de ryōsai kenbo est largement relayée dans la presse féminine jusqu'à l'après-guerre[167]. Pour combattre cette situation, un journal féministe comme Sekai Fujin est créé en 1907 par Fukuda Hideko[168], et, en 1901, Tsuda Umeko fonde une école réservée aux femmes : le Collège Tsuda[169].

À partir des années 1910 plusieurs évolutions sont notables. Les femmes sont de plus en plus nombreuses dans des postes de cols blancs (le tiers des enseignants du primaire dans les années 1920 sont des enseignantes)[170]. La féministe Raichō Hiratsuka fonde en 1911 le journal Seitō, dont le nom est une référence à la Blue Stockings Society britannique. La revue péréclite dès 1916, mais introduit plusieurs sujets féministes dans le débat, notamment auprès des femmes venant des couches les plus aisées de la société. L'Association de la femme nouvelle créé en 1920 reprend le flambeau[171]. En 1922, grâce à une évolution de la loi les femmes sont autorisées à s'organiser politiquement et à assister à des meetings politiques[172], ce qui permet de relancer la question du droit de vote des femmes[171]. Ichikawa Fusae joue alors un rôle important sur cette question, en créant en 1924 une ligue pour le droit de vote des femmes[173]. Plusieurs initiatives législatives sont prises dans ce sens, la dernière en 1931[174] lors du gouvernement de Osachi Hamaguchi. Aucune n'aboutie, et le droit de vote n'est accordé que lors de l'occupation américaine du pas. Le Japon voit aussi la féministe Margaret Sanger se rendre dans le pays, et y effectuer une tournée de conférences[173].

Dans les années 1920, quelques femmes obtiennent dans le monde du spectacle une visibilité importante associée à une image de modernité, ce qui aboutit à la promotion de la figure de la modan gaaru[175].

Le début de la guerre contre la Chine en 1937 marque le début d'une participation plus importante des femmes à des pans de l'économie auparavant réservés aux hommes. Le nombre d'étudiantes dans les filières de santé double ainsi entre 1935 et 1945 pour dépasser les 10 000,et certaines intègrent les laboratoires de recherche des universités[123].

Minorités au Japon et dans l'Empire

D'autres parties de la population sont en quête d'une reconnaissance sociale : Burakumin, Aïnous, migrants Coréens... et tendent à se regrouper en associations pour défendre leurs intérêts[176]. Ces derniers, venus chercher du travail dans l'archipel, passent de 1 000 en 1910, à 300 000 en 1930, puis à environ 1 million en 1940[177].

Pratiques sportives

De nouvelles pratiques sportives sont introduites dans le pays avec la constitution de communautés occidentales de plus en plus nombreuses dans les ville portuaires[178]. Le baseball, le tennis, le football, et le cricket sont ainsi introduits à Yokohama ou Kōbe, et des ligues sportives informelles se constituent pour organiser localement des rencontres sportives. L'école est un autre vecteur d'introduction du sport au Japon. Des conseillers étrangers comme Horace Wilson ou Archibald Lucius Douglas qui exercent comme enseignant, ainsi que des étudiants japonais revenant de l'étranger, poussent à la pratique sportive dans le cadre des activités extra-sportives des étudiants. Leurs initiatives rencontrent un échos favorable chez les responsables politiques de l'époque comme Mori Arinori, qui considère que le relèvement morale du pays doit aller de concert avec le relèvement physique des japonais[179].

La pratique du sport dans les écoles et les universités entraine la création de ligues sportives et de compétitions régionnales puis nationales. Celles-ci vont être à l'origine d'une culture sportive, entrainant la création de rivalités entre écoles ou l'écriture de chants d'encouragement par exemple, mais aussi permettre d'élever le sport au rang de spectacle auquel un public de plus en plus nombreux va assister[179]. Les premières vedettes sportives vont émerger dans les années 1920, à l'instar de Kinue Hitomi, qui lors des Jeux olympiques de 1928 devient la première japonaise à remporter une médaille olympique et qui par la suite fait la couverture de plusieurs journaux[180]. D'autres sports disposent de leurs vedettes, comme Hitachiyama Taniemon pour le sumo ou Eiji Sawamura pour le baseball[181]. Ce dernier sport en particulier s'impose comme sport à la mode avec la création en 1914 du Kōshien, compétition nationale lycéenne, à laquelle assiste même le prince héritier Hirohito en 1926. Ces sports vont voir se constituer des ligues nationales visant à l'organisation de compétitions à l'échelle du pays, mais aussi pour faire jouer des équipes nationales à l'étranger : La Fédération japonaise de football est créée en 1921, et la Ligue japonaise de baseball en 1936[182].

Le Japon dispose par ailleurs déjà de plusieurs pratiques physiques locales, comme le Kemari et le sumo[178]. Sous l'influences des sports occidentaux, celles-ci vont connaitre une évolution pour en faire des pratiques à visée sportives, avec une organisation et une médiatisation inspirées des autres sports. L'Association japonaise de sumo est créée en 1925, et la diffusion à la radio des compétitions à partir des années 1920 va permettre d'accroitre son audience[182]. D'autres arts martiaux locaux issus du Budō vont connaitre une évolution semblable ; le karate est codifié sous l'influence de Ankō Itosu et de Gichin Funakoshi, le judo l'est par Jigorō Kanō, ou encore l'aikidō par Morihei Ueshiba. Avec la montée du militarisme dans les années 1930, l'origine japonaise de ces sports d'origine martial va être mis à profit par le pouvoir pour exalter et incarner des vertus prônées par l'état[183].

-

Match de rugby en 1874.

-

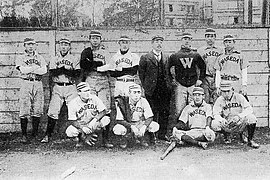

Équipe de baseball de l'université Waseda en 1905.

Culture

Grandes tendances culturelles

La production culturelle obéit à deux grandes dynamiques sur la période 1890-1914 : le façonnement d'un cadre national pour sa diffusion, mouvement déjà enclenché plus tôt dans le siècle, et une opposition interne entre culture japonaise et culture occidentale, prolongement de la situation politique en Asie marquée par la victoire du Japon sur la Russie et par la chute de la dynastie chinoise des Qing en 1911[184]. Le rôle de la culture européenne comme modèle est remis en cause par certains[185], tandis que d'autres cherchent à faire une synthèse des deux cultures[186].

Les titres de presse se multiplient, passant de plus de 400 en 1890[113] à 2 000 en 1914. La même année, le Japon se place second au niveau mondial en nombre de livres publiés, derrière l'Allemagne, avec près de 27 000 titres. La langue japonaise s'uniformise par ce biais, même si de nombreux dialectes se maintiennent. Le dialecte de Tokyo, là où se trouve la plupart des moyens d'édition, se généralise et devient le japonais standard[187]. La radio connait un essor rapide. Si les premières émissions sont diffusées en 1925, un million de postes de radio sont vendus en 1931. Le nouveau média joue un rôle important dans le paysage médiatique de l'époque en permettant une diffusion rapide de l'information, mais aussi en rendant accessible dans l'ensemble du pays de nombreuses musiques, japonaises comme occidentales[188].

L'augmentation du nombre de journaux, de postes de radio, et de cinémas contribue à rapprocher les mouvements culturels avant-gardistes de Tokyo des territoires plus reculés du pays. Le nombre de cafés, grands magasins, et de galeries d'arts soutient l'émergence d'une culture de plus en plus urbaine, industrielle, et s'adressant en premier lieu aux classes moyennes et aux jeunes adultes. Une complexification s'opère, guidée par les critiques artistiques, opposant cultures anciennes et nouvelles, cultures occidentales et orientales, et cultures prolétaires et bourgeoises[189]. Cette conjonction entre l'augmentation de la production culturelle et l'amélioration de sa diffusion aboutissent dès les années 1920 aux prémisses de la constitution de médias de masse au Japon[190].

Littérature

Influence occidentale et réflexions sur la japonité (1868-1910)

La littérature connait une influence de l'occident assez importante, qui va faire évoluer certaines de ses formes d'expression. L'usage du roman comme outils de critique sociale et politique chez des auteurs étranger comme Disraeli ou Bulwer-Lytton sert d'inspiration à plusieurs intellectuels issus du mouvement Meirokusha, ce qui suscite la découverte des littératures nationales européennes. Ukigumo que publie Futabatei Shimei en 1887, considéré comme le premier roman moderne japonais, s'inspire ainsi de la littérature russe de la même époque. Les grandes figures de la période s'affirme autour de 1900[191]. Natsume Sōseki, qui a étudié à Londres et qui succède à Lafcadio Hearn à la tête de la chaire de littérature anglaise de l'université de Tokyo, s'impose avec des œuvres comme Je suis un chat (1904) ou Le Pauvre Cœur des hommes (1914). Dans ces œuvres à la dimension introspectives, il s'y montre critique de la société de son époque, repoussant à la fois le nationalisme de son temps, mais aussi des emprunts non justifiés à l'occident[192]. Mori Ōgai, qui a lui reçu une éducation médicale militaire en Prusse, se fait d'abord connaitre comme critique littéraire. Il est l'auteur d'une œuvre prolifique qui offre un traitement proche du naturalisme en l'appliquant à la forme du roman historique. Shimazaki Tōson qui lui office de précurseur du style Watakushi shōsetsu, ou I-novel, en publiant Hakai en 1906[193].

D'autres formes littéraires comme la poésie et le théâtres connaissent elles aussi une influence occidentale, bien que la popularité de formes bien établies comme le kabuki ou le nō perdure. Un acteur de kabuki comme Ichikawa Danjūrō IX va tenter sans trop de succès de faire évoluer son jeu d'acteur et son maquillage en faveur d'expressions plus réalistes. Un poète comme Masaoka Shiki rencontre lui plus de succès en modernisant les formes du haiku et du tanka. Des formes nouvelles émergent par ailleurs, comme le Shintaishi pour la poésie. Le théâtre voit se former la forme du Shinpa dans la région d'Ōsaka à la fin des années 1880, qui va s'étendre lors de la décennie suivante à Tōkyō où il va se muer en Shingeki. Cette dernière forme intègre des femmes à ses acteurs (contrairement au kabuki dont les troupes sont masculine), et comprends des pièces européennes dans son répertoir, notament celles du dramaturge norvégien Henrik Ibsen[194].

Un mouvement de réflexion sur la littérature s'exprime lors de la première moitié de l'époque impériale. Inspiré par le travail de Taine sur l'Histoire de la littérature britannique (1864), plusieurs publications cherchent à proposer des compilations sensées incarner les classiques d'une littérature nationale japonaise, ou à faire l'histoire de celle-ci (publication en 1890 du Nihon bungakushi de Takatsu Kuwasaburō et Mikami Sanji)[195]. Le but recherché est alors de mettre en évidence les supposés signes distinctifs de l'identité japonaise en identifiant les caractères récurrents de la littérature au travers des âges[196]. À ce titre, Le Dit du Genji, écrit intégralement en kana, est vu comme l'une des incarnations de cette identité purement japonaise[197]. De très nombreuses revues de critiques littéraire, ou dōjin zasshi sont aussi publiées par des cercles littéraires. Elles sont souvent éphémères et à la diffusion limitée, et regroupent par affinité des étudiants de l'université impériale de Tokyo et de l'Université Waseda (où est publié Waseda bungaku à partir de 1891), deux grands pôles littéraires de cette époque. La revue Shirakaba publiée à partir de 1910 jouit aussi d'une certaine notoriété[198].

-

Mori Ōgai, auteur de nombreux romans historiques.

Seconde moitié de l'époque impériale (1910-1945)

La littérature japonaise de la seconde moitié de l'époque impériale bénéficie de l'alphabétisation de toutes les couches de la population grâce à la création en 1872 d'un système scolaire public couvrant tout le pays[199]. Le nombre de lecteurs potentiel augmente ainsi considérablement, et plusieurs maisons d'édition se créer pour exploiter ce marché. La Hakubunkan et la Jitsugyo no Nihon Sha se constituent toute deux en 1897 et se lancent dans la publication de nombreux magazines généralistes aux tirages de plus en plus nombreux[200], bientôt rejoints par la Kōdansha en 1909. Cette dernière lance le magazine littéraire Kōdan kurabu en 1911, dont le succès inspire différentes copies par ses concurrents. Ce magazine consolide sur la scène littéraire du pays la place d'une littérature populaire s'adressant au plus grand nombre, et publiée sous forme de feuilleton. Un auteur comme Eiji Yoshikawa qui écrit pour Kōdan kurabu parvient par ce biais à accéder à une certaine notoriété[201]. En réaction à cette littérature « de masse », des critiques littéraires et des auteurs poussent dès le début des années 1920 pour l'émergence d'une littérature « pure ». Cette distinction entre ces deux littérature va s'affirmer, et se matérialiser par la création de 1935 de deux prix littéraires distincts, le prix Naoki qui récompense la littérature de masse, et le prix Akutagawa qui couronne une littérature plus élitiste[202].

Le début de la période voit certains auteurs s'inscrire dans la continuité des grandes formes populaires lors de l'ère Meiji, comme Nagai Kafū qui commence sa carrière littéraire dans les années 1910. Avec Errances dans la nuit publié entre 1921 et 1937 Shiga Naoya fourni au style du Watakushi shōsetsu l'un de ses principaux représentant[202]. Jun'ichirō Tanizaki poursuit dans ses œuvres comme Le goût des orties (1928) la réflexion entamée avant lui de la relation entre cultures occidentales et japonaises. Inspiré par l'essor au Japon des idées socialistes au début des années 1920, une littérature s'inspirant du réalisme socialiste voit le jour, notamment autour de la revue littéraire Senki. Ce courant connait quelques œuvres majeures comme Le Bateau-usine (1929) de Kobayashi Takiji, mais périclite avant le milieu des années 1930 en raison de la répression du pouvoir militaire[203]. Une littérature féminine s'affirme lors de la période, aidée par la large diffusion de magazines féminins comme Fujinkōron ; au milieu des années 1920 leurs diffusion tourne autour du million d'exemplaires par mois. Certaines de ces auteures Takako Nakamoto s'inscrivent dans une approche socialisante en traitant de questions propres à la condition de la femme. D'autres auteures comme Fumiko Hayashi et Chiyo Uno inscrivent leurs œuvres des années 1920 dans le style du Watakushi shōsetsu[204]. Edogawa Ranpo incarne lui les débuts de la littérature policière, avec une production mettant le mystère au cœur de son œuvre. Un courant inspiré par les promesses de la science pose les bases d'une science-fiction japonaises qui s'empare déjà de sujets comme les robots, les extraterrestres, ou les catastrophes environnementales. La littérature européenne de la même époque, et ses courants comme le dadaïsme ou le surréalisme, continue d'exercer une certaine influence sur des auteurs comme Riichi Yokomitsu[205]. L'écrivain Yasunari Kawabata émerge lui comme figure de la littérature japonaise dans les années 1930, notamment avec la publication de Pays de neige (1935). L'intensification de la guerre avec la Chine va étouffer la production littéraire dans la seconde moitié des années 1930, et de nombreux auteurs vont rester à distance de la scène littéraire jusqu'à la fin de la guerre[206].

-

Kafū Nagai, auteur d'une œuvre critique de l'Occidentalisation, traitant du milieu interlope de son époque.

Peinture