« États-Unis » : différence entre les versions

Résumé automatique : contenu remplacé par « frgteetyertrsd ». Balise : Blanchiment |

bot : révocation de Jean4957 (modification suspecte : -1523), retour à la version 76492105 de Salebot |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Homonyme|États-Unis (homonymie)|USA (homonymie)|Amérique (homonymie)}} |

|||

frgteetyertrsd |

|||

{{confusion|Amérique}} |

|||

{{Infobox_Pays |

|||

|nom_local=United States of America |

|||

|langue=en |

|||

|nom_français=États-Unis d'Amérique |

|||

|de=des%20 |

|||

|image_drapeau=Flag of the United States (Pantone).svg |

|||

|lien_drapeau=Drapeau des États-Unis |

|||

|image_blason=US-GreatSeal-Obverse.svg |

|||

|lien_blason=Grand sceau des États-Unis |

|||

|image_carte=United States (orthographic projection).svg |

|||

|devise=<br />« [[In God We Trust]] » ''(officielle, depuis 1956)''<br />''(« En Dieu nous croyons<ref>{{fr}} [http://french.france.usembassy.gov/a-z-devise.html Devise: In God We Trust] - Traduction officielle sur le site de l'Ambassade des États-Unis à Paris</ref> »)''<br />« [[E pluribus unum]] » ''(traditionnelle, depuis 1776)''<br />''([[latin]] : « De plusieurs, un »)''' |

|||

|langues=Aucune au niveau fédéral<ref name="USConstitution.net">{{en}} [http://www.usconstitution.net/consttop_lang.html Constitutional Topic: Official Language] - USConstitution.net</ref><br /> |

|||

L'[[Anglais américain]] est ''de facto'' la langue du gouvernement américain.<br />L'[[anglais]] est la langue officielle dans 28 États sur 50<ref name="englishfirst">{{en}} [http://englishfirst.org/states Official English States] - English First</ref> ; 19,7 % de la population parle une autre langue à la maison, l'[[espagnol]] (12,2 %) étant la plus courante, suivent le [[Mandarin (langue)|chinois]] (0,87 %), le [[tagalog]] (0,53 %), le [[français]] (0,47 %) et le [[vietnamien]] (0,43 %). |

|||

|capitale=[[Washington (District de Columbia)|Washington, D.C.]] |

|||

|coordonnées_capitale={{coord|38|53|N|77|02|W|type:city}} |

|||

|lien_villes=Liste des villes aux États-Unis |

|||

|titre_plus_grande_ville = Plus grande ville |

|||

|plus_grande_ville=[[New York]] |

|||

|type_gouvernement=[[République]] [[État fédéral|fédérale]] à [[régime présidentiel]] |

|||

|titres_dirigeants=[[président des États-Unis|Président]]<br /> - [[Vice-président des États-Unis|Vice-président]] |

|||

|noms_dirigeants=[[Barack Obama]]<br />[[Joe Biden]] |

|||

|superficie_rang= 4 |

|||

|superficie_totale={{formatnum:9629048}} |

|||

|pourcentage_eau=2,20 % |

|||

|population_rang=3 |

|||

|population_totale={{formatnum:313 232 044}} |

|||

|population_année=2012 |

|||

|densité=31,15 |

|||

|type_indépendance= Déclarée<br /> - Reconnue |

|||

|pays_indépendance=De la [[Royaume de Grande-Bretagne|Grande-Bretagne]] |

|||

|date_indépendance=4 juillet [[1776 aux États-Unis|1776]] <br />3 septembre [[1783 aux États-Unis|1783]] |

|||

|pays frontaliers={{CAN}}{{-}}{{MEX}} |

|||

|gentilé= Américain(e) (voir l'[[Dénomination des États-Unis d'Amérique et de leurs habitants|article dédié]]) |

|||

| PIBPPA_année=2009 |

|||

| PIB_PPA= $14 256 milliards<ref>[[Produit intérieur brut|PIB]] à [[parité de pouvoir d'achat]], d'après le [[Fonds monétaire international]] (FMI).</ref> |

|||

| PIBPPA_rang=1{{er}} |

|||

| PIB_année=2011 |

|||

| PIB= $15 064 milliards<ref>PIB nominal, d'après la [[Central Intelligence Agency|CIA]].</ref> |

|||

| PIB_rang=1{{er}} | |

|||

| IDH_année=2011 |

|||

| IDH={{augmentation}} 0,910<ref>{{fr}} [http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2011_FR_Tables.pdf Rapport sur le développement humain 2011] des Nations Unies. Tableau 1 p. 167 {{pdf}}</ref> |

|||

| IDH_catégorie=très élevé |

|||

| IDH_rang=4{{e}} |

|||

|monnaie=[[Dollar américain]] |

|||

|code_monnaie=USD |

|||

|fuseau_horaire=[[UTC-5|-5]] à [[UTC-10|-10]] |

|||

|hymne_national=[[The Star-Spangled Banner]] |

|||

|iso3166-1 = USA, US |

|||

|domaine_internet=[[.us]] |

|||

|indicatif_téléphonique=1 |

|||

}} |

|||

Les '''États-Unis''', en forme longue les '''États-Unis d'Amérique'''<ref name="formecourtelongue">Comme la plupart des pays, les États-Unis ont un nom « court » pour l'usage courant, pédagogique et cartographique, et un nom « long » pour l'usage officiel. ''Voir aussi [[liste des pays du monde#Nom de forme courte et longue]]''</ref>, en [[anglais]] '''United States''' ou '''United States of America''', sont une [[république]] [[constitution]]nelle [[État fédéral|fédérale]] à [[régime présidentiel]] d'[[Amérique du Nord]]. |

|||

Les États-Unis sont une union de [[États des États-Unis|cinquante États]], dont quarante-huit sont adjacents et situés entre l'[[océan Atlantique]] et l'[[océan Pacifique]], d'est en ouest, puis bordés au nord par le [[Canada]] et au sud par le [[Mexique]]. Les deux États non limitrophes sont l'[[Alaska]], situé à l'ouest du Canada, et [[Hawaï]], un État insulaire situé au milieu de l'océan Pacifique. De plus, le pays inclut [[Territoires des États-Unis|quatorze territoires insulaires]] disséminés dans la [[mer des Caraïbes]] et le Pacifique. La capitale fédérale, [[Washington (District de Columbia)|Washington]], est située dans le [[Washington (District de Columbia)|District de Columbia]], un district fédéral hors des cinquante États. |

|||

Les États-Unis comptent en [[2011 aux États-Unis|2011]] plus de trois cent onze millions d'habitants et constituent le [[Liste des pays par population|troisième pays le plus peuplé]] du monde après la [[République populaire de Chine|Chine]] et l'[[Inde]]<ref>Ils se situent au troisième rang depuis la dissolution de l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]] en 1991.</ref>. La superficie des États-Unis est de {{formatnum:9629048}} kilomètres carrés, ce qui en fait le [[Liste des pays par superficie|quatrième pays le plus vaste]] du monde après la [[Russie]], le Canada et la Chine<ref>La [[Chine]] avec [[Taïwan]] est plus étendue que les États-Unis ; sans Taiwan, la [[République populaire de Chine]] se place au quatrième rang mondial</ref>. L'immigration y est abondante et la population des plus diversifiées sur les plans ethnique et culturel. L'[[Économie des États-Unis|économie nationale]] est la plus importante au monde avec un [[produit intérieur brut|PIB]], en [[2011]], le plus élevé. |

|||

Les États-Unis sont membres de l'[[Organisation du traité de l'Atlantique Nord]] (OTAN), de la [[Coopération économique pour l'Asie-Pacifique]] (APEC), de l'[[Accord de libre-échange nord-américain]] (ALENA), de l'[[Organisation des États américains]] (OEA), de l'[[ANZUS]], de l'[[Organisation de coopération et de développement économiques]] (OCDE), du [[G8]], et membres permanents du [[Conseil de sécurité des Nations unies]]. |

|||

== Dénomination == |

|||

En [[1507]], le cartographe [[duché de Lorraine|lorrain]] [[Martin Waldseemüller]] produisit un [[planisphère]] représentant la région méridionale de l'[[hémisphère ouest]]. Il y inscrivit alors le prénom féminisée « ''America'' », en l'honneur du navigateur [[Florence|florentin]] [[Amerigo Vespucci]], sachant que ''Amerigo'' est l’équivalent [[italien]] du prénom d'origine germanique d'« {{page h'|Aymeric}} ». |

|||

Le nom du pays fut suggéré par [[Thomas Paine]] et adopté pour la première fois par les [[Treize colonies]] de l'[[Empire britannique]] dans la [[Déclaration d'indépendance des États-Unis]] le {{date|4|juillet|1776|aux États-Unis}}. |

|||

La désignation en forme courte — d'usage dans la vie courante, l'enseignement et la [[cartographie]]<ref name="IGN">[http://www.ign.fr/telechargement/education/donnees/pcm.pdf Pays et capitales du monde au 1{{er}} janvier 2006], Commission de [[toponymie]] de l’[[Institut géographique national (France)|Institut géographique national]] (IGN) de [[France]]</ref> — de ce pays est {{guil|États-Unis}} (en anglais United States, abrégé en « US ») et la forme longue – d'usage dans les documents officiels — est {{guil|États-Unis d'Amérique}} (en [[anglais]] United States of America, abrégé en « USA »). La forme longue « États-Unis d'Amérique » ne ressemble pas à la grande majorité des formes longues qui commence par « République de », « Royaume de », etc. Elle est en revanche proche de celle du pays voisin, les [[Mexique|États-Unis mexicains]]. En [[France]] et dans de nombreux autres pays, le pays est également désigné en forme courte, dans le langage courant<ref>[http://www.liberation.fr/evenement/0101491013-comment-dire-non-a-bush-et-merci-a-l-amerique Comment dire non à Bush et merci à l'Amérique], ''[[Libération (journal)|Libération]]'', 3 juin 2004</ref>, mais aussi parfois dans des discours officiels<ref>[http://www.culture.gouv.fr/mcc/Espace-Presse/Discours/Discours-de-Frederic-Mitterrand-ministre-de-la-Culture-et-de-la-Communication-prononce-a-l-occasion-du-lancement-de-l-operation-Les-Belles-Etrangeres-a-la-Bibliotheque-nationale-de-France Discours de Frédéric Mitterrand, ministre de la Culture et de la Communication, prononcé à l’occasion du lancement de l'opération Les Belles Étrangères, à la Bibliothèque nationale de France]</ref>, par le terme informel d'[[Amérique]]<ref>[http://www.cyberie.qc.ca/dixit/20040226.html Laurent Laplante - ''Reconquérir l'Amérique?'']</ref>. En anglais, la forme courte « America » est largement utilisée, y compris dans les discours officiels<ref>[http://www.timesonline.co.uk/tol/news/world/us_and_americas/us_elections/article5556517.ece Barack Obama’s promise to America], ''[[The Times]]'', 1{{er}} janvier 2009</ref>. |

|||

En [[français]], dans le langage courant, le pays est parfois également désigné par « les US », « les USA », « les States » ou « les États » (ce dernier est usité au [[Canada]], notamment au [[Québec]]). |

|||

== Histoire == |

|||

{{Article détaillé|Histoire des États-Unis}} |

|||

=== Période précolombienne (avant 1492) === |

|||

{{Loupe|Amérindiens aux États-Unis|Histoire coloniale des États-Unis|Treize colonies}} |

|||

La présence humaine est attestée en [[Alaska]] vers [[XXIe millénaire av. J.-C.|{{formatnum:20000}} ans av. J.-C.]]<ref>Sur les sites d'Old Crow et de Bluefish ; lire Philippe Jacquin, Daniel Royot, ''Go West ! Histoire de l’Ouest américain d’hier à aujourd’hui'', Paris, Flammarion, 2002, {{p.}}20</ref>, vers [[XVIIe millénaire av. J.-C.|{{formatnum:16000}} ans av. J.-C.]] sur la côte atlantique et vers [[XIVe millénaire av. J.-C.|{{formatnum:13000}} ans av. J.-C.]] sur le [[site Clovis]] ([[Nouveau-Mexique]]). Les premiers habitants des États-Unis actuels descendent des peuples [[préhistoire|préhistoriques]] venus d’[[Asie]] qui ont traversé le [[détroit de Béring]] au cours de la [[Glaciation du Wisconsin|dernière glaciation]] il y a {{formatnum:30000}} ou {{formatnum:40000}} ans<ref>{{en}} {{lien_web|titre=Peopling America|url= http://anthropology.si.edu/HumanOrigins/faq/americas.htm|éditeur=Smihtsonian Institute, National Museum of Natural History|consulté le=24-11-2007|date=juin 2004}}</ref>. Plusieurs [[civilisation]]s relativement avancées ([[Anasazis]], [[Mound Builders]], [[civilisation du Mississippi]]) se sont succédé sur le territoire et ont disparu mystérieusement avant l’arrivée des Européens. |

|||

=== Période coloniale (1492-1775) === |

|||

{{Article détaillé|Colonisation européenne des Amériques|Treize colonies}} |

|||

[[Fichier:Map Thirteen Colonies 1775-fr.svg|thumb|left|upright=1.3|Carte de l'Amérique du Nord vers 1775]] |

|||

[[Fichier:Nouvelle-France map-fr.svg|thumb|upright=1.3|La [[Nouvelle-France]], une partie importante des États-Unis actuels.]] |

|||

[[Christophe Colomb]] découvre le [[Amérique|continent américain]] en [[1492]] puis explore l’actuelle [[Porto Rico]] l'année suivante. Au {{XVIe_siècle}}, les puissances européennes à la recherche du [[passage du Nord-Ouest]] et de richesses, naviguent puis s’installent le long du littoral atlantique. Ici se succèdent des [[Empire colonial|colonies]] espagnoles, anglaises, françaises, hollandaises et scandinaves plus ou moins permanentes. Les établissements les plus célèbres et les plus anciens sont ceux de [[Saint Augustine]] ([[Floride]], [[1565]]), [[Jamestown (Virginie)|Jamestown]] ([[1607]]) et [[Plymouth (Massachusetts)|Plymouth]] (fondée par les [[Pères pèlerins]] [[Puritanisme|puritains]] en [[1620]]). Au sud-ouest, les Espagnols agrandissent la [[Nouvelle-Espagne]] en menant des expéditions depuis le [[Mexique]]. Au nord-ouest, les [[Russie|Russes]] s’installent le long de la côte [[océan Pacifique|Pacifique]]. Les Blancs entrent en contact et font du commerce avec les peuples autochtones. Mais les [[Amérindiens]] ne résistent pas aux épidémies introduites par les Européens ([[variole]], [[rougeole]]), à l’[[acculturation]] (alcool, armes à feu), aux massacres et aux guerres coloniales. |

|||

Au cours des {{sp-|XVII|e|et|XVIII|e}}s se forment progressivement les [[treize colonies]] britanniques de la côte orientale, ancêtres des États-Unis (''carte''). La colonisation est assurée par des [[compagnie maritime|compagnies]] et un système de [[charte]]s. Les Français explorent la vallée du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] et fondent la [[Louisiane (Nouvelle-France)|Louisiane]]. L’Amérique du Nord devient rapidement un enjeu entre les puissances coloniales : l’Angleterre assure peu à peu sa suprématie en remportant les [[guerres anglo-néerlandaises]] puis la [[guerre de la Conquête]] ([[1763]]) contre la France, qui perd ses possessions de l’est du Mississippi (''carte''). Le peuplement se fait essentiellement par des migrants britanniques et par la [[Traites négrières|traite négrière]]. Les [[esclavage|esclaves]] noirs sont employés dans les [[plantation]]s de [[tabac]] du sud mais aussi pour le développement des infrastructures. Vers [[1775]], les treize colonies sont prospères et comptent plus de deux millions d’habitants. |

|||

=== Révolution, indépendance et nouvelles institutions (1775-1800) === |

|||

{{Loupe|Histoire des États-Unis de 1776 à 1865|Révolution américaine}} |

|||

[[Fichier:Declaration independence.jpg|thumb|''La déclaration d'indépendance'', par [[John Trumbull]], 1817–1818]] |

|||

Dans le courant des [[années 1770]], les colons américains s'opposent de plus en plus à leur métropole : [[Londres]] leur refuse les terres indiennes situées à l’ouest des montagnes [[Appalaches]]. Les taxes et les impôts sont augmentés alors que les sujets américains ne sont pas représentés au [[Parlement d'Angleterre|Parlement anglais]]. Le système de l’[[exclusif]] lèse les marchands de la côte est. De nouvelles troupes sont envoyées en Amérique et un climat révolutionnaire s’installe en [[Nouvelle-Angleterre]], à [[Philadelphie]] et en [[Virginie]]. En [[1770]], les soldats britanniques tirent sur les manifestants ([[massacre de Boston]]). En décembre [[1773]], les colons détruisent une cargaison de thé (''[[Boston Tea Party]]'') : la [[guerre d'indépendance des États-Unis|guerre]] éclate l’année suivante. |

|||

Les insurgés envoient des représentants au [[Congrès continental]] qui approuvent la [[déclaration d'indépendance des États-Unis]] le {{date|4|juillet|1776}}. Ce texte, essentiellement rédigé par [[Thomas Jefferson]], proclame les principes de [[liberté]], d’[[égalité devant la loi|égalité]] et de droit au bonheur. Pendant la guerre, plusieurs milliers de [[loyaliste]]s fuient le pays. L’[[Forces armées des États-Unis|armée américaine]], commandée par [[George Washington]], finit par vaincre les Anglais avec le renfort de la France ; le [[traité de Paris (1783)|traité de Paris]] est signé en [[1783 aux États-Unis|1783]] et consacre la [[souveraineté]] et la naissance des États-Unis. |

|||

Le [[second Congrès continental]] qui a ratifié les [[Articles de la Confédération]] en [[1781 aux États-Unis|1781]], rédige la [[Constitution des États-Unis|Constitution américaine]] à la [[Convention de Philadelphie]] en [[1787 aux États-Unis|1787]]. Ce texte, auquel sont ajoutés dix amendements ([[Déclaration des Droits (États-Unis)|Déclaration des Droits]]) en [[1791 aux États-Unis|1791]], demeure aujourd’hui encore le fondement de la [[démocratie]] américaine. George Washington est choisi comme premier [[Président des États-Unis|Président américain]] en [[1789 aux États-Unis|1789]]. Les institutions s’installent définitivement à [[Washington (District de Columbia)]] en [[1800 aux États-Unis|1800]]. |

|||

Le [[Maroc]] fut le premier pays à reconnaitre l'indépendance des États-Unis d'Amérique<ref>{{en}} [http://www.hcfa.house.gov/110/35873.pdf Les défis de la politique américaine en Afrique du Nord, discussions préalables à la rencontre des représentants de la Chambre des représentants], p. 24 et 29.</ref>. |

|||

La Déclaration d'indépendance américaine fondait aussi la première nation [[Décolonisation|décolonisée]] du Monde, bien que l’indépendance ne fût officiellement reconnue qu’en [[1783]] avec le [[Traité de Versailles (1783)|Traité de Versailles]]. |

|||

Elle influença les rédacteurs de la [[Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789]]. Au {{XIXe siècle}} et au {{XXe siècle}}, elle servit de référence aux leaders indépendantistes comme [[Hô Chi Minh]] au cours de la [[décolonisation]]. |

|||

=== Conquêtes de l'Ouest, industrialisation et fin de l'esclavage (1800-1917) === |

|||

{{Loupe|Ruée vers l'or|Conquête de l'Ouest|Guerre de Sécession|Histoire des États-Unis de 1865 à 1918}} |

|||

[[Fichier:US states by date of statehood3.gif|thumb|upright=1.0|Processus d'entrée dans l'Union des différents États]] |

|||

[[Fichier:DredScott.jpg|thumb|left|165px|[[Dred Scott]] de ''[[Scott v. Sandford]]'' (1857)]] |

|||

[[Fichier:Battle of Fredericksburg, Dec 13, 1862.png|thumb|left|220px|Bataille de Fredericksburg (1862)]] |

|||

L'histoire américaine au {{s-|XIX|e}} est marquée par quatre problématiques majeures : la [[conquête de l'Ouest]], l'[[esclavage]] dans le Sud, l'[[industrialisation]] et l'[[immigration]]. |

|||

Le territoire américain s'agrandit progressivement vers l'ouest par des achats ([[Vente de la Louisiane|Louisiane]] à la [[France]] en [[1803]], [[Alaska]] à la [[Russie]] en [[1867]]) et des conflits. Poussés par la doctrine de la « [[Destinée manifeste]] » et par le « [[La Frontière|Mythe de la Frontière]] », les Américains font la [[guerres indiennes|guerre aux Amérindiens]] et spolient leurs terres. La [[Guerre américano-mexicaine|guerre contre le Mexique]] ([[1846]]-[[1848]]) et le [[traité de Guadeloupe Hidalgo]] entraînent l'annexion du [[Texas]] puis de la [[Californie]]. Le [[traité de l'Oregon]] ([[1846]]) définit le tracé de la [[frontière entre le Canada et les États-Unis]] à l'ouest des [[montagnes Rocheuses]]. La [[ruée vers l'or]] à partir du milieu du {{s-|XIX|e}} accélère la colonisation blanche de l'[[Ouest américain|Ouest]]. Enfin, la construction du [[premier chemin de fer transcontinental]] ([[1869]]) facilite l'intégration des nouveaux territoires. La conquête de l'Ouest s'achève avec le [[massacre de Wounded Knee]] ([[1890]]), l'annexion d'Hawaï ([[1898]]) et l'entrée de l'[[Arizona]] dans l'Union ([[1912]]). |

|||

Alors que la traite des Noirs est supprimée au niveau fédéral en [[1808 aux États-Unis|1808]] et que les États du Nord ont aboli l'esclavage entre [[1777 aux États-Unis|1777]]<ref>Le [[Vermont]] fut le premier à abolir l'esclavage : lire Jacques Binoche, ''Histoire des États-Unis'', Paris, Ellipses, 2003, {{p.}}103 ; [[Nicole Bacharan]], ''Faut-il avoir peur de l’Amérique ? '', Paris, éditions du Seuil, 2005 {{ISBN|2-0207-9950-2}}, {{p.}}117</ref> et [[1804]], les [[plantation|planteurs]] du Sud continuaient de défendre cette institution. En [[1860]], [[Abraham Lincoln]], candidat du parti antiesclavagiste, remporte l'élection présidentielle : sept États esclavagistes font alors sécession et forment les [[États confédérés d'Amérique]]. La [[bataille de fort Sumter]] (avril 1861) marque le début de la [[guerre de Sécession|guerre civile]] qui fit {{formatnum:970000}} victimes (3 % de la population américaine), dont {{formatnum:620000}} soldats<ref>{{en}} {{lien_web|auteur=Al Nofi|titre=Statistics on the War's Costs|éditeur=Louisiana State University|consulté le=24 novembre 2007|url=http://web.archive.org/web/20070711050249/http://www.cwc.lsu.edu/other/stats/warcost.htm}}</ref>. Après la victoire de l'Union en [[1865 aux États-Unis|1865]], trois nouveaux amendements à la constitution sont votés pour abolir l'esclavage, libérer les quatre millions d'esclaves<ref name="Census1860">{{en}} {{lien_web|éditeur=Bureau du recensement américain|consulté le=24 novembre 2007|url=http://www2.census.gov/prod2/decennial/documents/1860a-02.pdf|titre=1860 Census}} {{pdf}}</ref>, leur donner la citoyenneté et le [[droit de vote]]. Mais les [[lois Jim Crow]] introduisent la [[ségrégation raciale]] dans le Sud, jusque dans les années 1950-1960. La guerre de Sécession a également pour conséquence de renforcer le pouvoir fédéral<ref name="DeRosa">Marshall L. De Rosa, ,''The Politics of Dissolution: The Quest for a National Identity and the American Civil War'', Edison, NJ: Transaction, 1997, {{p.}}266 {{ISBN|1-5600-0349-9}}</ref>. |

|||

L'[[révolution industrielle|industrialisation]] débute à partir des [[années 1850]]. Elle entraîne des bouleversements démographiques, économiques et sociaux considérables. Elle modifie la géographie du pays. Les [[villes aux États-Unis|villes américaines]] se multiplient et grandissent rapidement. L'[[immigration]] s'accélère et se diversifie. La Révolution industrielle donne naissance à un [[prolétariat]] urbain et accompagne la naissance d'un [[capitalisme sauvage]]. À la fin du {{sp-|XIX|e|et au début du|XX|e}}, la deuxième révolution industrielle voit l'apparition de la [[Consommation|société de consommation]] et de l'[[automobile]]. Les premiers [[gratte-ciel]] sont construits dans les centres-villes de [[Chicago]] et [[New York]]. |

|||

Alors que la [[Déclaration d'indépendance des États-Unis]] fut proclamée le [[4 juillet]] [[1776 aux États-Unis|1776]] par les [[treize colonies]] britanniques établies en Amérique du Nord, les États-Unis obtinrent leur indépendance du [[Royaume-Uni]] en [[1783 aux États-Unis|1783]] ([[traité de Paris (1783)|traité de Paris]]) suite à la [[guerre d'indépendance des États-Unis|guerre d'indépendance américaine]], puis adoptèrent la [[Constitution des États-Unis]] en [[1787 aux États-Unis|1787]] lors de la [[Convention de Philadelphie]]. La [[Déclaration des Droits (États-Unis)|Déclaration des Droits]] (''Bill of Rights'') fut, quant à elle, ratifiée par le premier [[Congrès des États-Unis]] en [[1791 aux États-Unis|1791]]. |

|||

Le développement du territoire s'effectua principalement au cours des {{s-|XIX|e}} avec la [[conquête de l'Ouest]] et les [[guerres indiennes]], mais aussi de par des ententes bilatérales avec d'autres nations européennes et nord-américaines. |

|||

Les États-Unis doivent tout au long du {{s-|XIX|e}} s'affirmer sur la scène internationale. Ainsi, le [[Royaume-Uni]] tente vainement de reprendre sa souveraineté sur le territoire américain lors de la [[guerre anglo-américaine de 1812|guerre de 1812]]. |

|||

En [[1865 aux États-Unis|1865]], la [[guerre de Sécession]] se termina à l'avantage des [[Union (guerre de Sécession)|États du Nord]], [[protectionnisme|protectionnistes]] et [[égalitarisme|égalitaristes]] face à [[États confédérés d'Amérique|ceux du Sud]], [[libre-échange|libre-échangistes]] et [[esclavage|esclavagistes]]. |

|||

Le pays remporte la [[guerre hispano-américaine]] en [[1898]] : [[Porto Rico]] et les [[Philippines]] passent sous contrôle de [[Washington (District de Columbia)|Washington]]. |

|||

=== Élévation du pays au rang d'hyperpuissance à travers les guerres (1917-1991) === |

|||

{{Loupe|Histoire des États-Unis de 1918 à 1945|Grande Dépression|Guerre froide|Histoire des États-Unis de 1945 à 1964|Histoire des États-Unis de 1964 à 1980|Histoire des États-Unis depuis 1980}} |

|||

[[Fichier:FDR in 1933.jpg|thumb|left|upright|[[Franklin Delano Roosevelt]] (1933)]] |

|||

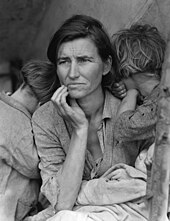

[[Fichier:Lange-MigrantMother02.jpg|upright|thumb|''[[Mère migrante]]'', photographie de [[Dorothea Lange]] (1936)]] |

|||

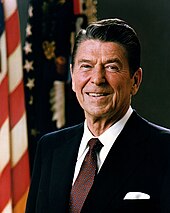

[[Fichier:Official Portrait of President Reagan 1981.jpg|thumb|left|upright|[[Ronald Reagan]] (1981)]] |

|||

[[Fichier:Buzz salutes the U.S. Flag.jpg|upright|thumb|Les premiers pas de l'humanité sur la [[Lune]] : [[Buzz Aldrin]] est photographié par [[Neil Armstrong]] (1969)]] |

|||

C'est surtout la [[Première Guerre mondiale]] qui consacrera la puissance américaine. Au {{XXe_siècle}}, les États-Unis devinrent la première puissance économique, culturelle, politique et militaire du monde. D'abord [[neutralité (relations internationales)|neutre]] au début de la [[Première Guerre mondiale]], le pays s'engage aux côtés des [[Triple-Entente|Alliés]] le {{date|2|avril|1917}} et [[États-Unis pendant la Première Guerre mondiale|renverse le rapport de force]]. Le [[Congrès des États-Unis]] refusera de ratifier le [[traité de Versailles|traité de Versailles (1919)]] et d'intégrer la [[Société des Nations]], fidèle au principe de l'[[isolationnisme]]. L'[[entre-deux-guerres]] est d'abord une période de prospérité matérielle et d'effervescence culturelle appelée les « ''[[Roaring Twenties]]'' ». Les femmes puis les Amérindiens obtiennent le droit de vote. C'est également le temps de la [[Prohibition]]. |

|||

Puis la [[Grande Dépression]] de [[1929]] qui suit le [[krach de 1929|krach de Wall Street]] provoque une montée du [[chômage]]. Le [[Dust Bowl]] affecte le sud du pays et accroît la misère des paysans. [[Franklin Delano Roosevelt]] est élu en [[1932]] et propose un [[New Deal]] (« nouvelle donne ») pour combattre la crise, en posant les bases de l'[[État-providence]]. Le chômage ne se résorbe totalement que pendant la [[Seconde Guerre mondiale]]. L'[[Attaque sur Pearl Harbor|attaque japonaise sur Pearl Harbor]] le {{date|7|décembre|1941}} provoque l'entrée en guerre des États-Unis dans le camp des [[Alliés de la Seconde Guerre mondiale|Alliés]] contre l'[[Axe Rome-Berlin-Tokyo|Axe]]. L'armée américaine joue un grand rôle dans la libération de l'Europe occidentale et durant les [[Guerre en Asie et dans le Pacifique|campagnes du Pacifique]]. En août [[1945]], le président [[Harry S. Truman]] décide d'envoyer deux [[bombardements atomiques de Hiroshima et Nagasaki|bombes atomiques]] pour faire capituler l'[[Empire du Japon]]. Les États-Unis deviennent une [[superpuissance]] aux côtés de l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]]. La [[charte des Nations unies]] signée en juin 1945 à [[San Francisco]], pose les bases de l'[[Organisation des Nations unies|ONU]], dont l'[[Assemblée générale des Nations unies|assemblée générale]] siège à [[New York]]. |

|||

Dans les années qui suivent le conflit, les États-Unis se posent en leader du camp capitaliste face à l'Union soviétique : la [[Guerre froide]] oppose alors deux modèles politiques et économiques. Afin d'[[Endiguement|endiguer]] le [[communisme]], Washington intervient en Europe ([[plan Marshall]], [[Blocus de Berlin|Berlin]], création de l'[[Organisation du traité de l'Atlantique Nord|OTAN]]) et en Asie ([[guerre de Corée]], [[guerre du Viêt Nam]], [[Guerre d'Afghanistan (1979-1989)|première guerre d'Afghanistan]]). Dans le même esprit, en [[1949]], [[Harry S. Truman]] affirme sa volonté d'aider les [[Sous-développement|pays sous-développés]] à accroître leur [[niveau de vie]] par l'[[industrialisation]], grâce à l'apport de [[connaissance technique]] des États-Unis<ref>[http://www.school-for-champions.com/speeches/truman_inaugural.htm Discours de Harry truman sur l'état de l'Union en 1949]</ref>. Le pays se lance également dans la course à l'armement et à l'[[Histoire du vol spatial|espace]] (création de la [[National Aeronautics and Space Administration|NASA]] en [[1958]], [[Apollo 11|premiers pas sur la lune]] en [[1969]]). En [[1962]], la [[crise des missiles de Cuba]] a failli être l'élément déclencheur de la [[troisième Guerre mondiale]], provoquera un « [[embargo]] », toujours actif, même si assoupli sous les présidences de [[Bill Clinton|Clinton]] et [[Barack Obama|Obama]]. |

|||

L'histoire intérieure du pays est marquée par le [[Mouvement afro-américain des droits civiques]] dans les années 1950-1960 menées par [[Martin Luther King]], par l'[[Assassinat de John F. Kennedy|assassinat du président Kennedy]] en [[1963]] et le [[scandale du Watergate]] en [[1974]]. L’année 1968 est, pour les États-Unis le sommet d’une décennie troublée (Viêt Nam, Berkeley, assassinats de Martin Luther King et de Robert Kennedy, etc.), le début d’une période d’incertitudes<ref>André KASPI, ''[http://www.andreversailleediteur.com/?livreid=713 États-Unis 1968, L’année des contestations]'', Bruxelles, [[André Versaille|André Versaille éditeur]], 2008</ref>. La nouvelle politique de [[Ronald Reagan]] ([[1981]]-[[1989]]) est un succès autant dans le pays, avec les [[Reaganomics]], qu'à l'étranger, où il favorise les relations, notamment avec l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|URSS]], et diminue les armements. Il est généralement perçu comme le vainqueur de la [[Guerre froide]]. |

|||

{{clr}} |

|||

=== Le « nouvel ordre mondial » (depuis 1991) === |

|||

{{Article détaillé|Attentats du 11 septembre 2001|Guerre contre le terrorisme|Crise des subprimes}} |

|||

[[Fichier:National Park Service 9-11 Statue of Liberty and WTC fire.jpg|thumb|left|En [[Attentats du 11 septembre 2001|2001]], les États-Unis sont, pour la première fois depuis 1941, attaqués sur leur territoire.]] |

|||

[[Fichier:US President Barack Obama taking his Oath of Office - 2009Jan20.jpg|thumb|Prestation de serment de [[Barack Obama]], le [[Janvier 2009 aux États-Unis|20 janvier 2009]], qui devient le 44{{e}} président des États-Unis.]] |

|||

Depuis la fin de la [[Guerre froide]] et le démantèlement de l'[[Union des républiques socialistes soviétiques|Union soviétique]] en 1989-1991, les États-Unis sont la seule [[hyperpuissance (politique)|hyperpuissance]] dans le monde. Le pays s'engage dans les relations diplomatiques au [[Proche-Orient]], et participe à la [[Guerre du Golfe (1990-1991)]]. La présidence de [[Bill Clinton]] ([[1993]]-[[2001]]) sera marquée par les [[guerres de Yougoslavie]], par l'affaire [[Monica Lewinsky]], l'explosion de la [[bulle Internet]] et par une croissance économique continue. |

|||

[[George W. Bush]] arrive au pouvoir en 2001 après une des élections les plus controversées de l'histoire du pays. Le [[11 septembre]] de la même année, les États-Unis sont [[Attentats du 11 septembre 2001|victimes d'une vague d'attentats]] [[terrorisme islamiste|terroristes islamistes]] qui font près de trois mille morts. En réponse, [[Washington (District de Columbia)|Washington]] se lance dans une « [[Guerre contre le terrorisme]] » en [[Afghanistan]] puis en [[Irak]] ([[Guerre d'Afghanistan (2001)|guerre d'Afghanistan]] et [[guerre d'Irak]]). En [[2005]], le sud du pays est frappé de plein fouet par [[Ouragan Katrina|Katrina]], un des [[Cyclone tropical|ouragans]] les plus ravageurs de toute l'histoire des États-Unis. Dès [[2007]], le pays est touché par une [[crise économique]] et [[crise financière|financière]], provoquée par la [[crise des subprimes]] et qui deviendra mondiale. De grandes compagnies comme [[Lehman Brothers]] ou [[General Motors]] sont en faillite. |

|||

En [[2008]], [[Barack Obama]] est élu en tant que premier président [[afro-Américains|afro-américain]] du pays, succédant au président sortant [[George W. Bush]] devenu impopulaire<ref>[http://tempsreel.nouvelobs.com/actualites/20070622.OBS3260/?xtmc=impopulaire&xtcr=5 Nouvel Observateur]</ref>. Sa politique tranche avec son prédécesseur, notamment sur le plan intérieur, où il réussit à faire adopter une [[Barack Obama#Réforme de la santé|réforme du système de santé]]. En [[2010]], alors que le pays est toujours en pleine crise économique, le [[golfe du Mexique]] et les plages du sud sont touchés par [[Deepwater Horizon|la pire marée noire que le pays ait connue]] suite à l'explosion d'une plate-forme pétrolière de [[BP (entreprise)|BP]]. |

|||

== Politique == |

|||

{{Article_détaillé|Politique des États-Unis}} |

|||

[[Fichier:Constitution_of_the_United_States,_page_1.jpg|thumb|205px|left|La première page de la [[Constitution des États-Unis]] (1787)]] |

|||

[[Fichier:WhiteHouseSouthFacade.JPG|thumb|205px|La [[Maison Blanche]], le pouvoir exécutif.]] |

|||

[[Fichier:US Capitol Building at night Jan 2006.jpg|thumb|205px|Le [[Capitole des États-Unis|Capitole]], le pouvoir législatif.]] |

|||

[[Fichier:Supreme Court Front Dusk.jpg|thumb|205px|La [[Cour suprême des États-Unis|Cour suprême]], le pouvoir judiciaire.]] |

|||

Les États-Unis sont une [[république]] [[État fédéral|fédérale]] [[régime présidentiel|présidentielle]] [[bicamérisme|bicamériste]]. La forme du gouvernement est celle de la [[démocratie représentative]] : le droit de vote est accordé aux citoyens américains de plus de 18 ans ; il n'est pas obligatoire. |

|||

Les citoyens américains sont gouvernés à trois échelons : le niveau fédéral depuis la capitale [[Washington (District de Columbia)|Washington, D.C.]], le niveau des [[États des États-Unis|États fédérés]] et le niveau local ([[comté des États-Unis|comtés]], [[Municipalité des États-Unis|municipalités]]). La monnaie, la politique étrangère, l'armée et le commerce extérieur relèvent de l'État fédéral. Le pays est constitué de cinquante États fédérés qui disposent d'une pleine [[souveraineté]] dans de nombreux domaines : justice, éducation, transport, etc. Chacun des 50 États a son drapeau, son gouverneur, son congrès et son gouvernement. La législation diffère d'une circonscription à l'autre. |

|||

La [[constitution des États-Unis|constitution américaine]] est la plus ancienne constitution moderne encore en vigueur (1787). Complétée par la [[Déclaration des Droits (États-Unis)|Déclaration des Droits]] et de nombreux [[amendement (loi)|amendements]], elle garantit des droits individuels aux citoyens américains. Pour être adopté, un amendement doit recueillir l'approbation des 3/4 des États fédérés. |

|||

Les trois pouvoirs (législatif, exécutif et judiciaire) sont séparés : |

|||

* Le [[pouvoir exécutif]] est assuré par le [[président des États-Unis|président]] et le [[vice-président des États-Unis|vice-président]]. Ils sont élus ensemble pour quatre ans, au suffrage universel indirect. Chaque État est représenté par son collège de [[Collège électoral des États-Unis|grands électeurs]] dont le nombre est approximativement proportionnel au nombre d'habitants de l'État en question. Depuis [[1951]], le président ne peut exercer que deux mandats. Le Président est le [[commandant en chef]], mais ne peut déclarer la guerre. Il réside à la [[Maison Blanche]] et possède un [[Veto|droit de veto]] sur les [[projet de loi|projets de loi]]. Il nomme les membres de son [[cabinet (États-Unis)|cabinet]] et dirige l'[[Administration aux États-Unis|Administration américaine]]. [[Barack Obama]] a été élu président des États-Unis en novembre [[2008]] (son [[Mandat politique|mandat]] a commencé le [[20 janvier]] [[2009]]). |

|||

* Le [[pouvoir législatif]] revient à un [[Congrès des États-Unis|Congrès]] composé de deux chambres, le [[Sénat des États-Unis|Sénat]] et la [[Chambre des représentants des États-Unis|Chambre des Représentants]], qui siègent au [[Capitole des États-Unis|Capitole]]. La chambre des représentants compte 435 membres, élus dans le cadre de districts (''congressional district'') pour un mandat de deux ans. Le nombre de députés dépend du poids démographique des États : les moins peuplés envoient un représentant au Congrès, alors que la Californie en dispose de 53. Chaque État élit deux sénateurs pour six ans, quelle que soit sa population. Le Sénat est renouvelé par tiers tous les deux ans. |

|||

* La [[Cour suprême des États-Unis|Cour suprême]] est la plus haute instance du [[système judiciaire fédéral américain|système judiciaire fédéral]]. Composée de neuf juges à vie choisis par le président avec l'accord du Sénat, elle interprète les lois et vérifie leur constitutionnalité. |

|||

La vie politique est dominée par deux partis : le [[Parti républicain (États-Unis)|Parti républicain]] et le [[Parti démocrate (États-Unis)|Parti démocrate]]. Le Parti républicain, fondé en [[1854]], est considéré comme [[conservatisme|conservateur]] ou de droite, son symbole est l'[[éléphant]] et sa couleur le rouge. Le Parti démocrate est qualifié de ''liberal'' en anglais et classé au centre ou centre-gauche, son animal est l'[[âne]] et sa couleur le bleu. Parmi les partis de moindre importance figurent le [[Parti vert (États-Unis)|Parti vert]] et le [[Parti communiste des États-Unis d'Amérique|Parti communiste]]. Les États du Nord-Est, des [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]] et de la [[Côte Ouest des États-Unis|côte ouest]] sont réputés plus progressistes que ceux du [[Sud profond|Sud]] et des [[Montagnes Rocheuses]]. |

|||

{{Voir_aussi|Présidents des États-Unis|Vice-président des États-Unis|Constitution des États-Unis|Liste des gouverneurs des États des États-Unis|Élection présidentielle américaine}} |

|||

== États et territoires == |

|||

{{Article_détaillé|États des États-Unis|États des États-Unis par ordre d'entrée dans l'Union|États des États-Unis par population|États des États-Unis par superficie|Territoires des États-Unis}} |

|||

{{Carte_annotée_des_régions_de_recensement_des_État-Unis|float=right}} |

|||

Les États-Unis sont composés de 50 [[États des États-Unis|États]] et un [[district fédéral]], le [[Washington (District de Columbia)|District de Columbia]]. Les quarante-huit États attenants — tous les États sauf l'[[Alaska]] et [[Hawaï]] — sont appelés [[États-Unis contigus]] ou « ''{{lien|lang=en|trad=Contiguous United States|texte=lower 48}}'' » et occupent la majeure partie du centre de l'Amérique du Nord. L'Alaska est séparé des États-Unis contigus par le Canada; ensemble, ils forment les États-Unis continentaux. Hawaï, le cinquantième État, est situé dans le Pacifique. |

|||

La carte ci-contre montre les cinquante États, les territoires et met en valeur les régions de recensement des États-Unis. Le [[Washington (District de Columbia)|District de Columbia]] n'apparaît pas. |

|||

En plus des [[Territoires des États-Unis|territoires]] mentionnés sur la carte, les États-Unis comprennent aussi plusieurs autres territoires. L'[[atoll Palmyra]] est un territoire non incorporé ; mais il est inhabité. Les [[îles mineures éloignées des États-Unis]] sont des îles inhabitées et des [[atoll]]s du Pacifique et de la mer des Caraïbes. De plus, l'[[United States Navy|US Navy]] a établi une importante [[Base navale de la baie de Guantánamo|base navale dans la baie de Guantánamo]] à Cuba depuis 1898 et sur l'atoll [[Diego Garcia]] dans l'[[océan Indien]] depuis 1971. |

|||

{{Clr}} |

|||

== Géographie == |

|||

{{Article_détaillé|Géographie des États-Unis|Climat aux États-Unis}} |

|||

<gallery> |

|||

Fichier:USA_topo_en.jpg|Reliefs |

|||

Fichier:USATopographicalMap.jpg|Carte topographique par images satellite |

|||

Fichier:800x520 USA MAP TOPO.png|Cartographie |

|||

Fichier:Average_precipitation_in_the_lower_48_states_of_the_USA.png|Précipitations moyennes annuelles |

|||

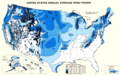

Fichier:US wind power map.png|Vents |

|||

Fichier:Carte_des_villes_américaines.svg|Principales agglomérations |

|||

Fichier:US_population_map.png|Densités |

|||

</gallery> |

|||

{{message galerie}} |

|||

=== Caractéristiques générales === |

|||

[[Fichier:Mount McKinley Alaska 2.jpg|thumb|Le [[mont McKinley]], point culminant des États-Unis ([[Alaska]])]] |

|||

[[Fichier:USA 10789 Death Valley Luca Galuzzi 2007.jpg|thumb|La [[Parc national de la Vallée de la mort|Vallée de la Mort]] comporte le point le plus bas des États-Unis ([[Californie]])]] |

|||

Les États-Unis sont le quatrième pays le plus vaste ({{unité|9631417|km²}}) derrière la [[Russie]], le [[Canada]] et la [[République populaire de Chine|Chine]]<ref>Avec [[Taïwan]]</ref>. Avec 7 % des terres émergées de la planète, la taille du territoire américain est comparable à celle du [[Europe|continent européen]] et représente 17 fois celle de la [[France métropolitaine]]. Les États de l'[[Alaska]] et du [[Texas]] sont plus grands que la France. Situés en [[Amérique du Nord]], les 48 [[États des États-Unis|États]] d'un seul tenant (appelés parfois « ''Mainland'' » ou « États-Unis continentaux »), dont la forme évoque un [[pentagone]] s'étirent sur quatre [[fuseau horaire|fuseaux horaires]]. {{unité|4500|km}} séparent la côte [[océan Atlantique|atlantique]] à l'est et la côte [[océan Pacifique|pacifique]] à l'ouest<ref>J.-Y. Cleach […], ''La puissance américaine'', {{p.}}104</ref>. Il faut parcourir {{unité|2500|km}} pour relier le Canada au Mexique. Les États-Unis possèdent {{unité|12034|km}} de frontières terrestres<ref name = cia>source : [https://cia.gov/cia//publications/factbook/geos/us.html CIA - The World Factbook]</ref>, {{unité|8893|km}} avec le [[Canada]] (dont {{unité|2477|km}} avec l'[[Alaska]]), {{unité|3141|km}} avec le [[Mexique]] et {{unité|28|km}} avec [[Cuba]] ([[base navale de la baie de Guantánamo]]). La longueur totale des côtes américaines est de {{unité|19924|km}}. |

|||

L'ensemble [[Missouri (rivière)|Missouri]]-[[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] parcourt plus de {{unité|6000|km}} dans le ''Mainland'', l'équivalent du cours de l'[[Amazone (fleuve)|Amazone]] en [[Amérique du Sud]]. Les deux derniers États fédérés sont [[Hawaï]], un [[archipel]] [[volcan]]ique de l'océan Pacifique Nord, et l'Alaska, à l'ouest du Canada. Au nord-est des [[Caraïbes]], l'île de [[Porto Rico]] est un État libre associé : il s'agit également du plus grand et du plus peuplé des [[territoire non incorporé des États-Unis|territoires américains]]. |

|||

Le point culminant du pays, le [[mont McKinley]] ({{unité|6194|mètres}}), se trouve en Alaska. Hors Alaska, le principal sommet est le [[mont Whitney]] en [[Californie]] ({{unité|4421|mètres}}). L'altitude la plus basse est celle de [[Badwater]] dans le [[Parc national de la Vallée de la mort]] en Californie (- {{unité|86|mètres}}). |

|||

Principaux sommets des États-Unis<ref>Liste non exhaustive, en particulier pour l'Alaska qui compte de nombreux sommets supérieurs à {{unité|4000|mètres}} d'altitude</ref> : |

|||

{| class="wikitable sortable" |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|Sommet |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|État |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|Chaîne<br />ou massif |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|Altitude<br />en mètres |

|||

|- |

|||

||[[Mont McKinley|McKinley]] (mont)||[[Alaska]]||[[Chaîne d'Alaska]]||{{formatnum:6194}} |

|||

|- |

|||

||[[Mont Saint-Élie|Saint Elias]] (mont)||[[Alaska]]||[[Montagnes Saint Elias]]||{{formatnum:5489}} |

|||

|- |

|||

||[[Mont Whitney|Whitney]] (mont)||[[Californie]]||[[Sierra Nevada (Californie)|Sierra Nevada]]||{{formatnum:4421}} |

|||

|- |

|||

||[[Mont Elbert|Elbert]] (mont)||[[Colorado]]||[[Montagnes Rocheuses]]||{{formatnum:4401}} |

|||

|- |

|||

||[[Mont Rainier|Rainier]] (mont)||[[État de Washington|Washington]]||[[Chaîne des Cascades]]||{{formatnum:4392}} |

|||

|} |

|||

=== Grands ensembles naturels === |

|||

{{article détaillé|Parc national aux États-Unis|Monument national américain}} |

|||

[[Fichier:MtHood TrilliumLake.jpg|thumb|Climat océanique ([[Oregon]])]] |

|||

[[Fichier:Monument Valley 2.jpg|thumb|Climat désertique ([[Utah]])]] |

|||

[[Fichier:Waikiki Beach 12-09 - IMG 2496.JPG|thumb|Climat tropical ([[Hawaï]])]] |

|||

[[Fichier:Kialagvik Glacier Alaska Peninsula NWR.jpg|thumb|Climat polaire ([[Alaska]])]] |

|||

[[Fichier:Saguaronationalparl17102008.jpg|thumb|[[Saguaro|Cactus]] dans le [[Parc national de Saguaro]] ([[Arizona]])]] |

|||

L'immensité du territoire, la grande variété des reliefs et des climats produisent des paysages très divers selon les régions. Les grands ensembles naturels du pays suivent grossièrement une organisation méridienne : à l'est, une plaine de plus en plus large en allant vers la Floride, borde l'océan Atlantique. La partie nord ([[Nouvelle-Angleterre]]) est soumise aux [[masse d'air|masses d'air]] polaires en hiver. Le sud subit les influences tropicales. Vers l'intérieur se succèdent les collines du [[piémont]] puis les montagnes [[Appalaches]], qui culminent à {{formatnum:2037}} mètres d'altitude et sont couvertes de forêts. |

|||

Les plaines et plateaux du Centre sont drainés par l'ensemble fluvial du [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] et du [[Missouri (rivière)|Missouri]]. Au nord, les [[Grands Lacs (Amérique du Nord)]] représentent une importante voie de navigation reliée au [[fleuve Saint-Laurent]]. Les [[Sud des États-Unis|régions du sud]] (du [[Texas]], à la [[Floride]], en passant par la [[Louisiane]]) subissent le passage des [[cyclone]]s à la fin de l'été, leur climat est [[climat subtropical humide|subtropical humide]] sauf le sud de la [[Floride]] (région de [[Miami]]) déjà [[climat tropical|tropical]]. À l'est des [[montagnes Rocheuses]] s'étirent les [[Grandes Plaines]] fertiles puis les Hautes Plaines semi-arides, du Mexique au Canada. C'est là que se trouve la [[Tornado Alley]], une région couvrant plusieurs États ou parties d'États et où se produisent fréquemment des tornades. |

|||

L'[[Ouest américain]] est dominé par les montagnes Rocheuses, la [[chaîne des Cascades]] et la [[Sierra Nevada (Californie)|Sierra Nevada]] qui encadrent des vallées ([[Vallée Centrale (États-Unis)]]), plateaux ([[plateau du Colorado]], [[plateau du Columbia]]) et des bassins d'altitude ([[Grand Bassin des États-Unis|Grand Bassin]]). Les [[montagnes Rocheuses]] culminent à environ {{unité|4401|mètres}} dans le Colorado : le climat est [[climat montagnard|montagnard]] et la végétation est étagée. Au nord se trouve le [[supervolcan]] du [[Parc national de Yellowstone|Yellowstone]]. Les bassins intérieurs sont marqués par l'[[aridité]] ([[Désert des Mojaves]], [[Parc national de la Vallée de la mort|Vallée de la mort]]). La côte Pacifique est dominée par des chaînes de montagnes couvertes de forêts. L'influence maritime du Pacifique est immédiatement bloquée par les montagnes et est limitée à une étroite bande côtière. La région est soumise au risque [[volcan]]ique ([[mont Saint Helens]], [[mont Rainier]]) et [[séisme|sismique]] ([[faille de San Andreas]]). Le littoral des États de [[État de Washington|Washington]] et de l'[[Oregon]] sont en [[climat océanique]] très humide, celui de la [[Californie]] connaît un [[climat méditerranéen|climat de type méditerranéen]]. |

|||

L'Alaska est un État où dominent les montagnes et les volcans actifs ([[archipel Alexandre]], [[îles Aléoutiennes]]) : le littoral subit les influences océaniques alors que l'extrême nord est en [[climat polaire]]. Enfin, l'archipel d'Hawaï est constitué d'une série de [[point chaud|points chauds]] et connaît un [[climat tropical]]. |

|||

La plupart des volcans en activité se situent à l'ouest, en Alaska et sur l'archipel d'Hawaï : |

|||

* [[Mont Blackburn]] ({{formatnum:4996}} m), Alaska |

|||

* [[Mont Rainier]] ({{formatnum:4392}} m), Washington |

|||

* [[Mont Shasta]] ({{formatnum:4322}} m), Californie |

|||

* [[Mauna Loa]] ({{formatnum:4171}} m), Hawaï |

|||

* [[Mont Adams]] ({{formatnum:3743}} m), Washington |

|||

* [[Mont Hood]] ({{formatnum:3429}} m), Oregon |

|||

* [[Glacier Peak]] ({{formatnum:3213}} m), Washington |

|||

* [[Mont Redoubt]] ({{formatnum:3108}} m), Alaska |

|||

* [[Mont Saint Helens]] ({{formatnum:2549}} m), Washington |

|||

==== Hydrographie ==== |

|||

[[Fichier:Yosemite Falls April2006.jpg|thumb|Cascade dans le [[Parc national de Yosemite]] ([[Californie]])]] |

|||

Principaux cours d'eau des États-Unis : |

|||

{| class="wikitable sortable" style="text-align:right;" |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|Nom |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|Longueur en km |

|||

! align="center" style="background:#F0CF9F;"|[[Bassin versant|Bassin hydrographique]] en km² |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Missouri (rivière)|Missouri]] |

|||

| {{formatnum:4370}} |

|||

| {{formatnum:1376180}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Mississippi (fleuve)|Mississippi]] |

|||

| {{formatnum:3778}} |

|||

| {{formatnum:2981076}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Yukon (fleuve)|Yukon]] |

|||

| {{formatnum:3185}} |

|||

| {{formatnum:847600}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Río Grande (fleuve)|Río Grande]] |

|||

| {{formatnum:3060}} |

|||

| {{formatnum:607965}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Arkansas (rivière)|Arkansas]] |

|||

| {{formatnum:2348}} |

|||

| {{formatnum:505000}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Colorado (fleuve)|Colorado]] |

|||

| {{formatnum:2317}} |

|||

| {{formatnum:629100}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Ohio (rivière)|Ohio]] |

|||

| {{formatnum:2102}} |

|||

| {{formatnum:490601}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Columbia (fleuve)|Columbia]] |

|||

| {{formatnum:2044}} |

|||

| {{formatnum:668217}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Snake (rivière)|Snake River]] |

|||

| {{formatnum:1670}} |

|||

| {{formatnum:279719}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Kuskokwim]] |

|||

| {{formatnum:1165}} |

|||

| {{formatnum:120000}} |

|||

|- |

|||

| align="left" | [[Tennessee (rivière)|Tennessee]] |

|||

| {{formatnum:1049}} |

|||

| {{formatnum:105870}} |

|||

|} |

|||

Les [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]] représentent ensemble une superficie d'environ {{unité|250000|km²}}, soit la moitié de la superficie de la France métropolitaine. |

|||

Liste des Grands Lacs, classés du plus grand au plus petit : |

|||

* [[Lac Supérieur]] |

|||

* [[Lac Huron]] |

|||

* [[Lac Michigan]] |

|||

* [[Lac Érié]] |

|||

* [[Lac Ontario]] |

|||

Les autres lacs importants sont : |

|||

* [[Lac Pontchartrain]] |

|||

* [[Grand Lac Salé]] |

|||

* [[Lac Champlain]] |

|||

* [[Lac Mead]] |

|||

* [[Lac Almanor]] |

|||

* [[Lac Powell]] |

|||

* [[Lac Utah]] |

|||

* [[Lac Tahoe]] |

|||

=== Géographie humaine === |

|||

==== Répartition de la population ==== |

|||

Les quelque 310 millions d’Américains<ref>{{en}} [http://www.census.gov/population/www/popclockus.html U.S. POPClock Projection] - [[Bureau du recensement des États-Unis|U.S. Census Bureau]]</ref> sont répartis de façon inégale sur le territoire. La densité de population est en effet plus élevée à l'est du pays que dans l'ouest. La moitié de la population est concentrée à l’Est du 100{{e}} méridien avec la [[Mégalopole|Mégalopolis]] du [[BosWash]], les rives des Grands Lacs (Chicago / Détroit / Milwaukee / Cleveland) et [[ChiPitts]], les [[Appalaches]] et le littoral atlantique. Au-delà du 100{{e}} méridien, les densités faiblissent pour des raisons historiques (le peuplement s’est fait d’Est en Ouest) et naturelles (aridité). La façade pacifique est plus dense avec l’axe californien ([[SanSan|San Francisco / Los Angeles]]) et le [[Puget Sound]] ([[Pugetopolis|Seattle / Portland]]). La densité moyenne des États-Unis est de 31 habitants par km². |

|||

Les Américains se concentrent sur les littoraux, y compris ceux des [[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]]. À l'ouest du 100{{e}} [[méridien]] jusqu'au littoral du Pacifique et en [[Alaska]], les densités sont globalement faibles, sauf en quelques villes isolées et en Californie. Cette dernière est l'État le plus peuplé des États-Unis et continue d'attirer les flux migratoires internes et externes. |

|||

==== Villes et population urbaine ==== |

|||

{{Article_détaillé|Villes aux États-Unis|Liste des villes les plus peuplées des États-Unis|Région métropolitaine (États-Unis){{!}}Région métropolitaine aux États-Unis}} |

|||

Plus des trois quarts de la population est urbaine. Les États-Unis sont à la troisième place mondiale pour la population urbaine, en valeur absolue<ref>C. Ghorra-Gobin, « De la ville à l'urban sprawl, la question métropolitaine aux États-Unis », ''Cercles'', 13, 2001</ref>. Plus de 30 % des Américains vivent dans une métropole de plus de cinq millions d'habitants<ref>C. Ghorra-Gobin, ''Villes et société urbaine aux États-Unis'', 2003, {{p.}}104</ref>. Ces agglomérations sont récentes et structurées en réseaux. Leur poids économique est considérable pour le pays. Elles connaissent des difficultés liées à l'immigration, aux mutations sociales et à la [[mondialisation]]. |

|||

La [[mégalopole]] du [[BosWash]], un groupe d’aires urbaines du nord-est du pays, s’étend sur {{unité|800|km}} entre Boston et Washington, D.C. en passant par New York. |

|||

Liste des villes principales (recensement de 2010): |

|||

{| class="wikitable" style="text-align:right" |

|||

|- |

|||

!rowspan=2|Rang |

|||

!rowspan=2 align=center |Ville |

|||

!rowspan=2| Population dans<br /><small>les limites<br />de la commune</small> |

|||

! rowspan=2| Densité<br /><small>par km²</small> |

|||

! colspan=2 rowspan=1 |Aire<br />métropolitaine |

|||

!rowspan=2| Région |

|||

!rowspan=2| Illustration |

|||

|- |

|||

!rowspan=1|<small>millions</small> |

|||

!rowspan=1|<small>rang</small> |

|||

|- |

|||

| 1 ||align=left | [[New York]], [[État de New York]] || '''{{formatnum:8175133}}''' || {{formatnum:10194.2}} || 22 ||1||align=center | [[Nord-Est des États-Unis|Nord-Est]] || [[Fichier:NYC-Skyline-1.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 2 ||align=left | [[Los Angeles]], [[Californie]] || '''{{formatnum:3792621}}''' || {{formatnum:3041.2}} || 18,5||2||align=center |[[Ouest américain|Ouest]] || [[Fichier:LA Skyline Mountains2.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 3 ||align=left | [[Chicago]], [[Illinois]] || '''{{formatnum:2695598}}''' || {{formatnum:4922.9}} || 11,4 ||3|| align=center |[[Middle West]] || [[Fichier:North View from the skydeck of Sears Tower.JPG|220px]] |

|||

|- |

|||

| 4 ||align=left | [[Houston]], [[Texas]] || '''{{formatnum:2099451}}''' || {{formatnum:1301.8}} ||5,9 ||6|| align=center |[[Sud des États-Unis|Sud]] || [[Fichier:Houston from Westheimer.JPG|220px]] |

|||

|- |

|||

| 5 ||align=left | [[Philadelphie]], [[Pennsylvanie]] || '''{{formatnum:1526006}}''' || {{formatnum:4337.3}} || 6,3 ||5|| align=center |[[Nord-Est des États-Unis|Nord-Est]] || [[Fichier:Philadelphia skyline August 2007.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 6 ||align=left | [[Phoenix (Arizona)|Phoenix]], [[Arizona]] || '''{{formatnum:1445632}}''' || {{formatnum:1074.1}} ||4,1 ||13 || align=center |[[Ouest américain|Ouest]] || [[Fichier:Phoenix skyline Arizona USA.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 7 ||align=left | [[San Antonio]], [[Texas]] || '''{{formatnum:1327407}}''' || {{formatnum:1084.4}} || 2,1 ||25 || align=center |[[Sud des États-Unis|Sud]] || [[Fichier:TorchFriendship&SAnightskyline.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 8 ||align=left | [[San Diego]], [[Californie]] || '''{{formatnum:1307402}}''' || {{formatnum:1456.3}} || 3,0 ||17||align=center | [[Ouest américain|Ouest]] || [[Fichier:Sandiego 1 bg 071302.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 9 ||align=left | [[Dallas]], [[Texas]] || '''{{formatnum:1197816}}''' || {{formatnum:1339.7}} || 6,3 ||4 || align=center |[[Sud des États-Unis|Sud]] || [[Fichier:Dallas Downtown.jpg|220px]] |

|||

|- |

|||

| 10 ||align=left | [[San José (Californie)|San José]], [[Californie]] || '''{{formatnum:945942}}''' || {{formatnum:2003.1}} || 1,8 || 31 || align=center |[[Ouest américain|Ouest]] || [[Fichier:San Jose California Skyline.jpg|220px]] |

|||

|} |

|||

==== Répartition des activités ==== |

|||

Les régions les plus dynamiques et les plus attractives sont situées dans la [[Sun Belt]]. La reconversion du Nord-Est du pays lui permet de tenir un rôle important. |

|||

''Voir aussi : {{nwl|Liste des villes aux États-Unis}} ~ {{nwl|Liste des jardins botaniques des États-Unis}}'' ~ [[Politique environnementale des États-Unis]] ~ [[Transport aux États-Unis]] |

|||

== Politique étrangère == |

|||

[[Fichier:David Cameron and Barack Obama at the G20 Summit in Toronto.jpg|thumb|[[David Cameron]] et [[Barack Obama]]]] |

|||

{{Article_détaillé|Politique étrangère des États-Unis}} |

|||

Les États-Unis exercent une influence économique et politique sur le monde entier. |

|||

Ils sont un membre permanent du [[Conseil de sécurité des Nations unies]] et la ville de [[New York]] accueille le [[siège des Nations unies]]. Quasiment tous les pays ont une ambassade à Washington, D.C. et plusieurs [[consulat (diplomatie)|consuls]] à travers le pays. De même, presque tous les pays accueillent une mission diplomatique américaine. En revanche, [[Cuba]], l'[[Iran]], la [[Corée du Nord]], le [[Bhoutan]], le [[Soudan]], et la [[République de Chine (Taïwan)]] n'ont pas de relations diplomatiques formelles avec les États-Unis. |

|||

Les États-Unis bénéficient d'une relation spéciale avec le [[Royaume-Uni]] et des liens étroits avec l'[[Australie]], la [[Nouvelle-Zélande]] (dans le cadre de l'[[ANZUS]]), la [[Corée du Sud]], le [[Japon]], [[Israël]], et les membres de l'[[Organisation du traité de l'Atlantique Nord|OTAN]]. Ils travaillent également en étroite collaboration avec leurs voisins par l'intermédiaire de l'[[organisation des États américains]] et d'[[Zone de libre-échange|accords de libre-échange]], telles que la coopération trilatérale [[accord de libre-échange nord-américain]] avec le [[Canada]] et le [[Mexique]]. En 2005, les États-Unis ont dépensé {{unité|27|milliards de dollars}} en [[aide publique au développement]], la plupart à travers le monde. Toutefois, comme part du [[revenu national brut]] (RNB), la contribution américaine représente 0,22 % et au vingtième rang de vingt-deux pays donateurs. Les sources non gouvernementales telles que des fondations privées, des sociétés, et de l'éducation et les institutions religieuses donnent pour un total de 96 milliards de dollars. Le total combiné est de 123 milliards de dollars, soit le plus important dans le monde et le septième en pourcentage du RNB<ref> |

|||

{{Lien web|url=http://usinfo.state.gov/xarchives/display.html?p=washfile-english&y=2007&m=May&x=20070524165115zjsredna0.2997553|titre=Americans Favor Private Giving, People-to-People Contacts|auteur=|année=2007|éditeur=U.S. Dept. of State, International Information Programs|consulté le=17 juin 2007}}</ref>. |

|||

== Forces armées == |

|||

{{Article_détaillé|Forces armées des États-Unis}} |

|||

[[Fichier:The Pentagon January 2008.jpg|thumb|Le [[Pentagone (États-Unis)|Pentagone]], siège du [[Département de la Défense des États-Unis|département de la Défense]] des États-Unis.]] |

|||

Le président détient le titre de [[commandant en chef]] de la nation, des forces armées et nomme ses dirigeants, le [[Secrétaire de la Défense des États-Unis|secrétaire à la Défense]] et ceux du [[Joint Chiefs of Staff|comité des chefs d’États-majors interarmes]]. Le [[département de la Défense des États-Unis]] administre les forces armées, y compris l'[[armée de terre des États-Unis|armée]], la [[United States Navy|marine]], le [[United States Marine Corps|Marine Corps]], et la [[United States Air Force|force aérienne]]. La [[US Coast Guard|garde côtière]] est dirigée par le [[département de la Sécurité intérieure des États-Unis|département de la Sécurité intérieure]] en temps de paix et par le [[Département de la Marine des États-Unis|Département de la Marine]] en temps de guerre. En 2005, les forces armées avaient {{unité|1.38|million}} de personnels en service actif<ref> |

|||

{{Lien web|url=http://www.globalpolicy.org/empire/tables/2005/1231militarypersonnel.pdf|titre=Department of Defense Active Duty Military Personnel Strengths by Regional Area and by Country (309A)|auteur=|année=31 décembre 2005|éditeur=Global Policy Forum|consulté le=21 juin 2007}} {{pdf}}</ref>, en plus de plusieurs centaines de milliers dans la réserve et la [[Garde nationale des États-Unis|Garde nationale]], pour un total de {{unité|2.3|millions}} de soldats. Le ministère de la Défense emploie également environ {{unité|700000|civils}}, sans compter ceux des entrepreneurs. Le service militaire est volontaire, bien que la conscription peut se produire en temps de guerre par le biais du système de service sélectif. Les forces américaines peuvent être déployées rapidement par l'armée de l'air grâce à sa grande flotte d'avions de transport et de ravitaillement aériens, l'[[United States Navy]] composée de onze porte-avions, et les [[Marine Expeditionary Unit]] en mer sur tous les océans du globe. Hors des États-Unis, les forces armées sont déployées sur 770 bases et installations, sur tous les continents à l'exception de l'Antarctique<ref>{{Lien web|url=http://people.cas.sc.edu/rosati/ttp.ikenberry.empirereviews.fa.march04.htm|titre=Illusions of Empire: Defining the New American Order|auteur=Ikenberry, G. John|année=March/April 2004|éditeur=Foreign Affairs|consulté le=}}</ref>{{,}}<ref>{{Lien web|url=http://globetrotter.berkeley.edu/people4/CJohnson/cjohnson-con3.html|titre=Conversations with History|auteur=Kreisler, Harry, and Chalmers Johnson|année=29 janvier 2004|éditeur=University of California at Berkeley|consulté le=21 juin 2007}}</ref>. |

|||

Le total des dépenses militaires des États-Unis en 2006, plus de {{unité|528|milliards de dollars}}, comptait pour 46 % des dépenses militaires officielles mondiales et était supérieur à la somme des quatorze autres budgets militaires les plus importants combinées. (En termes de [[parité de pouvoir d'achat]], cela correspond aux six prochains) Les dépenses par habitant étaient de {{unité|1756|$}}, soit environ dix fois plus que la moyenne mondiale<ref>{{Lien web|url=http://www.sipri.org/contents/milap/milex/mex_major_spenders.pdf/download|titre=The Fifteen Major Spender Countries in 2006|auteur=|année=|éditeur=Stockholm International Peace Research Institute|consulté le=20 juin 2007}}</ref>. À 4,06 % du PIB, les dépenses militaires des États-Unis sont classées 27{{e}} sur 172 nations<ref>{{Lien web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html |titre=Rank Order—Military Expenditures—Percent of GDP|auteur=CIA|année=31 mai 2007|éditeur=U.S. Dept. of S20tate, International Information Programs|consulté le=13 juin 2007}}</ref>. La proposition de base pour le budget militaire pour l'année 2009 est de 515,4 milliards de $ soit une augmentation de 7 % sur 2008 et de près de 74 % de plus qu'en 2001<ref>{{Lien web|url=http://www.whitehouse.gov/omb/budget/fy2009/defense.html|titre=Department of Defense|auteur=Budget of the United States Government, FY 2009|année=|éditeur=Office of Management and Budget|consulté le=2 mars 2008}}</ref>. Le coût estimé de la [[guerre d'Irak]] pour les États-Unis jusqu'en 2016 est de {{unité|2.267|billions de dollars}}<ref>{{Lien web|url=http://www.reuters.com/article/topNews/idUSL1119646120070611|titre=Global Military Spending Hits $1.2 Trillion: Study|auteur=|année=11 juin 2007|éditeur=Reuterst|consulté le=21 juin 2007}}</ref>. En date du 17 octobre 2008, engagés dans deux opérations militaires majeures, les États-Unis ont subi pendant la [[guerre d'Irak]] des pertes de {{formatnum:4185}} militaires tués et plus de {{formatnum:30000}} blessés<ref>{{Lien web|url=http://icasualties.org/oif/default.aspx |titre=Iraq Coalition Casualties |éditeur=Iraq Coalition Casualty Count |année= 17 octobre 2008|consulté le=17 octobre 2008}}</ref> et 615 tués durant la guerre d'Afghanistan depuis 2001<ref>{{en}} [http://www.icasualties.org/OEF/Default.aspx iCasualties.org: Operation Enduring Freedom]</ref>. |

|||

== Économie == |

|||

{{Article_détaillé|Économie des États-Unis|Liste d'entreprises américaines}} |

|||

=== Situation générale === |

|||

{| class="infobox_v2" cellspacing="7" |

|||

! class="entete defaut" style="background:#F0CF9F;" colspan="2" | [[Économie des États-Unis]] |

|||

|- |

|||

! style="background: #F0CF9F; text-align: center;" colspan="2" | Indicateurs économiques |

|||

|- |

|||

! [[Produit intérieur brut|PIB]] |

|||

| ${{formatnum:14266}} milliards<ref name="IMF GDP"/> <small>([[2009]])</small> |

|||

|- |

|||

! PIB/hab. ([[Parité de pouvoir d'achat|PPA]]) |

|||

| ${{formatnum:46442}} (<small>[[2009]]</small>) |

|||

|- |

|||

! [[Chômage]] |

|||

| 9,9 %<ref name="unemployment-rate">{{en}} {{lien_web|url=http://www.bls.gov/news.release/empsit.nr0.htm|titre=Bureau of Labor Statistics Employment Situation Summary|éditeur=U.S. Dept. of Labor|consulté le= 09-01-2009}}</ref> <small>([[avril]] [[2010]])</small> |

|||

|- |

|||

! [[Croissance économique|Croissance]] du PIB |

|||

| - 2,4 %<ref name="IMF GDP">{{en}} {{lien_web|url=http://imf.org/external/pubs/ft/weo/2007/01/data/weorept.aspx?sy=2005&ey=2007&scsm=1&ssd=1&sort=country&ds=.&br=1&pr1.x=67&pr1.y=11&c=512%2C941%2C914%2C446%2C612%2C666%2C614%2C668%2C311%2C672%2C213%2C946%2C911%2C137%2C193%2C962%2C122%2C674%2C912%2C676%2C313%2C548%2C419%2C556%2C513%2C678%2C316%2C181%2C913%2C682%2C124%2C684%2C339%2C273%2C638%2C921%2C514%2C948%2C218%2C686%2C963%2C688%2C616%2C518%2C223%2C728%2C516%2C558%2C918%2C138%2C748%2C196%2C618%2C278%2C522%2C692%2C622%2C694%2C156%2C142%2C624%2C449%2C626%2C564%2C628%2C283%2C228%2C853%2C924%2C288%2C233%2C293%2C632%2C566%2C636%2C964%2C634%2C182%2C238%2C453%2C662%2C968%2C960%2C922%2C423%2C714%2C935%2C862%2C128%2C716%2C611%2C456%2C321%2C722%2C243%2C965%2C248%2C718%2C469%2C724%2C253%2C576%2C642%2C936%2C643%2C961%2C939%2C813%2C644%2C199%2C819%2C184%2C172%2C524%2C132%2C361%2C646%2C362%2C648%2C364%2C915%2C732%2C134%2C366%2C652%2C734%2C174%2C144%2C328%2C146%2C258%2C463%2C656%2C528%2C654%2C923%2C336%2C738%2C263%2C578%2C268%2C537%2C532%2C742%2C944%2C866%2C176%2C369%2C534%2C744%2C536%2C186%2C429%2C925%2C178%2C746%2C436%2C926%2C136%2C466%2C343%2C112%2C158%2C111%2C439%2C298%2C916%2C927%2C664%2C846%2C826%2C299%2C542%2C582%2C443%2C474%2C917%2C754%2C544%2C698&s=NGDP_RPCH%2CNGDPD%2CNGDPDPC%2CPPPWGT%2CPPPPC%2CPPPSH&grp=0&a=|éditeur=International Monetary Fund|titre=Report for Selected Countries and Subjects (180 countries; 6 subjects)|consulté le=17-06-2007}}</ref> <small>([[2008]]-[[2009]])</small> |

|||

|- |

|||

! [[Inflation]] ([[Indice des prix à la consommation|IPC]]) |

|||

| 2,3 %<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm|titre=Consumer Price Index Summary|éditeur=U.S. Dept. of Labor|date=17-10-2007|consulté le=13-11-2007}}</ref> <small>([[mars (mois)|mars]] [[2009]] - [[mars (mois)|mars]] [[2010]])</small> |

|||

|- |

|||

! [[Dette publique]] |

|||

| 84 % du PIB<ref>{{lien web|url=http://www.treasurydirect.gov/NP/BPDLogin?application=np|titre=Debt Statistics|éditeur=U.S. Dept. of the Treasury|consulté le = 2008-10-27}}</ref> <small>([[2010]])</small> |

|||

|- |

|||

! [[Pauvreté]] |

|||

| {{unité|13.2|%}}<ref>{{lien web|url=http://www.census.gov/Press-Release/www/releases/archives/income_wealth/012528.html|titre=Household Income Rises, Poverty Rate Unchanged, Number of Uninsured Down|éditeur=U.S. Census Bureau|année=2008-08-26|consulté le = 2008-09-06}}</ref> <small>([[2008]])<small> |

|||

|- |

|||

! style="background: #F0CF9F; text-align: center;" colspan="2" | Valeur de la monnaie |

|||

|- |

|||

! [[Taux de change]]<br />(pour 1 [[Euro|€]]) |

|||

| {{formatnum:1.3138}}<ref name="boursier">[http://www.boursier.com/devises Marché des devises] Sur le site boursier.com</ref> <small>({{date|16|février|2011}})</small> |

|||

|- |

|||

! [[Taux de change]]<br />(pour 1 [[livre sterling|£]]) |

|||

| {{formatnum:1.5867}}<ref name="boursier"/> <small>({{date|16|février|2011}})<small> |

|||

|- |

|||

! [[Taux de change]]<br />(pour 1 [[yen|¥]]) |

|||

| {{formatnum:0.0126}}<ref name="boursier" /> <small>({{date|16|février|2011}})</small> |

|||

|} |

|||

Les États-Unis sont depuis les années 1870 la première puissance économique mondiale<ref>{{en}} [http://www.ggdc.net/maddison/Historical_Statistics/horizontal-file_09-2008.xls Historical Statistics for the World Economy] - [[Angus Maddison]], The Groningen Growth and Development Centre {{xls}}</ref>. Ils possèdent une [[économie mixte]] dans laquelle le [[secteur public]] en 2007 représente 12,4 % du [[Produit intérieur brut|PIB]]<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://www.bea.gov/industry/gpotables/gpo_action.cfm?anon=1862&table_id=19019&format_type=0|consulté le=31-05-2007|titre=Industry as a Percentage of GDP|éditeur=Bureau of Economic Analysis}}</ref>. Selon le [[Fonds monétaire international]], les États-Unis produisent plus de {{formatnum:14500}} milliards de dollars, soit plus de 19 % de toutes les richesses de la planète<ref name="IMF GDP"/>. En 2006, le PIB américain était légèrement inférieur à celui de l’[[Union européenne]] à [[parité de pouvoir d'achat]]<ref>{{en}} {{lien_web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2001rank.html |titre=Rank Order—GDP (Purchasing Power Parity)|éditeur=CIA|work=World Factbook|date=15-11-2007|consulté le=04-12-2007}}</ref>. Le pays se place à la huitième place mondiale pour le PIB par habitant et à la quatrième place à parité de pouvoir d’achat<ref name="IMF GDP"/>. Le taux de [[chômage]] est relativement faible, entre habituellement 3 et 5 % de la [[population active]]. Cependant la crise économique de 2008 a entraîné une remontée du chômage si bien que ce taux atteint 6,5 % en novembre 2008 (d'après l'[[Organisation internationale du travail|OIT]])<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.ilo.org/global/Themes/lang--fr/WCMS_101175/index.htm|titre=Unemployment (aggregate level and rate) Dec 2008|consulté le=22-01-2009|éditeur=[[Organisation internationale du travail]]|date=2008}} {{pdf}}</ref>, et atteint 9,9 % en avril 2010<ref name="unemployment-rate"/>. Le PIB américain a augmenté de 32 % entre [[2000]] et [[2008]] tandis le budget de l'État fédéral est passé durant la même période de {{formatnum:1798}} milliards à {{formatnum:2931}} milliards de dollars soit une augmentation de presque 40 %<ref>{{fr}} [http://www.affaires-strategiques.info/spip.php?article222 ''Quelles marges de manœuvre financières pour Barack Obama ?'', Sylvie Matelly, Directrice de recherche à l’IRIS]</ref>. |

|||

Les secteurs les plus dynamiques sont la [[chimie]], l'[[informatique]], l'[[aérospatiale]], la [[santé]], les [[biotechnologie]]s et les industries de l'armement, même si l'avance s'est réduite depuis la fin de la [[Seconde Guerre mondiale]]. Le principal point fort de cette [[économie postindustrielle]] reste le [[secteur tertiaire]] (grande distribution, services financiers et bancaires, assurances, production cinématographique, tourisme …), qui contribue pour 75 % du PIB. |

|||

Les États-Unis sont les plus grands [[importation|importateurs]] de biens et les troisièmes [[exportation|exportateurs]] derrière la [[République populaire de Chine|Chine]] et l’[[Allemagne]]. Le [[Canada]], la Chine, le [[Mexique]], le [[Japon]] et l’Allemagne sont les principaux partenaires commerciaux<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://www.census.gov/foreign-trade/top/dst/current/balance.html|titre=U.S. Top Trading Partners, 2006|éditeur=U.S. Census Bureau|consulté le=26-03-2007}}</ref>. La [[balance commerciale]] américaine est déficitaire, en particulier avec la Chine. Le matériel électrique constitue la principale exportation ; le pays importe de nombreux véhicules automobiles<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://www.census.gov/prod/2006pubs/07statab/foreign.pdf|titre= Table 1289. U.S. Exports and General Imports by Selected SITC Commodity Groups: 2002 to 2005 |publisher=U.S. Census Bureau|éditeur=Statistical Abstract of the United States 2007|date=octobre 2006|consulté le=2007-08-26}}</ref>. Les bourses de New York ([[New York Stock Exchange]]) sont les premières du monde. |

|||

[[Fichier:Photos NewYork1 032.jpg|thumb|[[Wall Street]] à [[New York]], lieu symbolique de l'économie américaine]] |

|||

La [[dette publique]] américaine est la plus élevée du monde : en 2005, elle représentait 23 % du volume mondial<ref>{{en}} {{lien_web|auteur=Amadeo, Kimberly|url=http://useconomy.about.com/od/fiscalpolicy/p/US_Debt.htm|titre= The U.S. Debt and How It Got So Big|éditeur=About.com|consulté le=07-07-2007}}</ref>. Les États-Unis se classent 35{{e}} sur 120 pays pour la dette rapportée au PIB<ref>{{en}} {{lien_web|url=https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2186rank.html |titre=Rank Order—Public Debt|éditeur=CIA |auteur=The World Factbook|date=19-06-2007|consulté le=14-12-2009}}</ref>. |

|||

Plusieurs atouts expliquent la puissance de l'économie américaine : le territoire américain est immense, bien doté en ressources minières (deuxième producteur mondial de [[Houille|charbon]], [[pétrole]], [[gaz naturel]], [[or]], [[cuivre]]…) et agricoles. Il est situé entre les deux grands océans de la planète, l'océan Atlantique et l'océan Pacifique. Il est également bien maîtrisé par un réseau de transport varié ([[Grands Lacs (Amérique du Nord)|Grands Lacs]], [[voie ferrée|voies ferrées]], [[Port (marine)|ports]], [[aéroport]]s) et dense. La population est [[cosmopolitisme|cosmopolite]] et mobile. Le niveau moyen de vie est fort, même si les inégalités sociales sont importantes. Le [[dollar]] et la langue anglaise ont un rayonnement international. L'État fédéral investit une part relativement importante du PIB dans la recherche et n'hésite pas à se montrer [[protectionnisme|protectionniste]]. Les [[multinationale]]s américaines sont présentes sur tous les continents et participent à la puissance économique du pays. Les États-Unis sont au cœur de l'[[Accord de libre-échange nord-américain|ALENA]], une organisation régionale qui favorise la libre circulation des marchandises et des capitaux. |

|||

En 2005, la [[population active]] est de 155 millions de salariés, dont 80 % travaillent à plein temps<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://pubdb3.census.gov/macro/032006/perinc/new05_001.htm|titre= Labor Force and Earnings, 2005|éditeurr=U.S. Census Bureau|consulté le=29-05-2007}}</ref>. 79 % de la population active américaine travaille dans les services<ref name="CIA World Factbook">{{en}} {{lien_web| url = https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/us.html | titre = United States| éditeur= CIA|work=The World Factbook | date =31-05-2007|consulté le= 15-06-2007}}</ref>. Avec environ 15,5 millions de personnes, la [[santé]] et la [[protection sociale]] sont les secteurs qui occupent le plus d'emplois<ref>{{en}} {{lien_web|url=http://www.census.gov/prod/2006pubs/07statab/business.pdf|titre= Table 739. Establishments, Employees, and Payroll by Employment-Size Class and Industry: 2000 to 2003 |éditeur=U.S. Census Bureau|auteur=Statistical Abstract of the United States 2007|date=octobre 2006|consulté le=26-08-2007}}</ref>. Le [[syndicats aux États-Unis|taux de syndicalisation]] est de 12 %, contre 30 % en Europe occidentale<ref>{{en}} {{lien_web|auteur=Thomas Fuller|url=http://www.iht.com/articles/2005/06/14/news/europe.php|titre= In the East, Many EU Work Rules Don't Apply|date=15-06-2005|éditeur=International Herald Tribune|consulté le=28-06-2007}}</ref>. La mobilité du travail est importante et les [[congés payés]] sont plus courts que dans les autres pays industrialisés. Les États-Unis maintiennent l'une des [[productivité]]s du travail les plus élevées du monde (3{{e}} en 2009 derrière le [[Luxembourg (pays)|Luxembourg]] et la [[Norvège]])<ref>{{cite web|url=http://www.conference-board.org/data/economydatabase/|title=Total Economy Database, Summary Statistics, 1995–2010|publisher=The Conference Board|work=The Conference Board Total Economy Database|date=September 2010|accessdate=2009-09-20}}</ref>. |

|||

=== Politique économique du gouvernement fédéral === |

|||