« Histoire de l'Afrique du Sud » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| Ligne 448 : | Ligne 448 : | ||

Le [[gouvernement PW Botha|gouvernement dirigé par Pieter Botha]] forme alors un subtil équilibre entre conservateurs (les crispés ou ''verkramptes'' en afrikaans) et les libéraux (éclairés ou ''verligtes'' en afrikaans). Si Botha confie le ministère de la Défense à un proche, le général [[Magnus Malan]], il maintient au ministère des affaires étrangères [[Pik Botha]] et nomme au ministère de l'énergie, [[Frederik de Klerk]], un conservateur du Transvaal, fils de l'ancien ministre [[Jan de Klerk]]. Si Botha fait figure à l’origine de partisan intransigeant de l'apartheid, ses fonctions à la tête de l'État l'amènent à trancher en faveur du camp des « verligtes ». Ses discours tels que "Adapt or die<ref>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916936,00.html South Africa : Adapt or Die], 15 octobre 1979</ref>" annoncent des changements dans la politique raciale du gouvernement. En [[1979]], son ministre de l'emploi [[Fanie Botha]] procède à l'abandon de la loi d'apartheid réservant les emplois dans les mines aux blancs et autorise la formation de syndicats noirs dans le domaine minier. |

Le [[gouvernement PW Botha|gouvernement dirigé par Pieter Botha]] forme alors un subtil équilibre entre conservateurs (les crispés ou ''verkramptes'' en afrikaans) et les libéraux (éclairés ou ''verligtes'' en afrikaans). Si Botha confie le ministère de la Défense à un proche, le général [[Magnus Malan]], il maintient au ministère des affaires étrangères [[Pik Botha]] et nomme au ministère de l'énergie, [[Frederik de Klerk]], un conservateur du Transvaal, fils de l'ancien ministre [[Jan de Klerk]]. Si Botha fait figure à l’origine de partisan intransigeant de l'apartheid, ses fonctions à la tête de l'État l'amènent à trancher en faveur du camp des « verligtes ». Ses discours tels que "Adapt or die<ref>[http://www.time.com/time/magazine/article/0,9171,916936,00.html South Africa : Adapt or Die], 15 octobre 1979</ref>" annoncent des changements dans la politique raciale du gouvernement. En [[1979]], son ministre de l'emploi [[Fanie Botha]] procède à l'abandon de la loi d'apartheid réservant les emplois dans les mines aux blancs et autorise la formation de syndicats noirs dans le domaine minier. |

||

Du côté de l'opposition parlementaire, le [[parti progressiste fédéral]] adopte un programme radical. En plus de proposer d'instituer un état fédéral permettant de partager le pouvoir entre Blancs et Noirs, le parti abandonne l'idée de proposer une franchise électorale basée sur les revenus et l'instruction pour promouvoir le [[suffrage universel]] dans le cadre d'un scrutin à la représentation proportionnelle et d'un régime constitutionnel accordant un [[droit de veto]] aux minorités. Pour s’accommoder les dirigeants noirs les plus contestataires ou les plus sceptiques à l'utilité de cette opposition parlementaire, le parti abandonne toute référence dans ses principes à la [[civilisation occidentale]], au [[statut de Westminster]] et à la notion de libre entreprise et promeut le principe d'un état neutre, redistributeur de richesses<ref>Brian Hackland, [http://core.kmi.open.ac.uk/display/8766740 The progressive party 1960-1980, political responses to structural change and class struggle], Institute of Commonwealth Studies, 1984, p 125-126 </ref>. |

|||

Le {{date|8|mai|1980}}, Botha mandate une commission parlementaire dirigée par son ministre de la justice, [[Alwyn Schlebusch]], afin d'examiner les réformes constitutionnelles proposées par la commission Theron. Celle-ci constate que le [[système de Westminster|système parlementaire de Westminster]] est obsolète, inadapté pour une société multiculturelle et plurielle comme la société sud-africaine, qu'il renforce les conflits politiques et la domination culturelle d'un groupe sur les autres, formant ainsi un obstacle à la bonne gouvernance du pays mais la commission ne remet pas cependant en question le principe des lois d'apartheid<ref>www.sahistory.org.za/.../tricameral-parliament.htm</ref>. Soutenu par les éléments de l'aile libérale du Parti national, Botha et son ministre de la réforme constitutionnelle, [[Chris Heunis]], entreprennent alors une vaste réforme visant à présidentialiser le régime et surtout octroyer un [[droit de vote]] et une représentation séparée pour les métis et les Indiens en instaurant un [[parlement tricaméral]]. Mais rien n’est prévu pour les Noirs, pourtant majoritaires. Bien que cette réforme soit limitée et soit qualifiée de bancale par les libéraux, que le principe de la domination blanche ne soit pas remis en question, les conservateurs ''se crispent''<ref>Robert Britt Horwitz, ibid, p 95 et suivantes</ref>. Aux [[Élections en Afrique du Sud (1910-1994)|élections de juin 1981]], le HNP obtient 13 % des voix révélant la méfiance des ruraux afrikaners vis-à-vis du [[gouvernement PW Botha]] alors que le Parti national avec 53 % des voix perd corrélativement 11 points par rapport aux élections de 1977. |

Le {{date|8|mai|1980}}, Botha mandate une commission parlementaire dirigée par son ministre de la justice, [[Alwyn Schlebusch]], afin d'examiner les réformes constitutionnelles proposées par la commission Theron. Celle-ci constate que le [[système de Westminster|système parlementaire de Westminster]] est obsolète, inadapté pour une société multiculturelle et plurielle comme la société sud-africaine, qu'il renforce les conflits politiques et la domination culturelle d'un groupe sur les autres, formant ainsi un obstacle à la bonne gouvernance du pays mais la commission ne remet pas cependant en question le principe des lois d'apartheid<ref>www.sahistory.org.za/.../tricameral-parliament.htm</ref>. Soutenu par les éléments de l'aile libérale du Parti national, Botha et son ministre de la réforme constitutionnelle, [[Chris Heunis]], entreprennent alors une vaste réforme visant à présidentialiser le régime et surtout octroyer un [[droit de vote]] et une représentation séparée pour les métis et les Indiens en instaurant un [[parlement tricaméral]]. Mais rien n’est prévu pour les Noirs, pourtant majoritaires. Bien que cette réforme soit limitée et soit qualifiée de bancale par les libéraux, que le principe de la domination blanche ne soit pas remis en question, les conservateurs ''se crispent''<ref>Robert Britt Horwitz, ibid, p 95 et suivantes</ref>. Aux [[Élections en Afrique du Sud (1910-1994)|élections de juin 1981]], le HNP obtient 13 % des voix révélant la méfiance des ruraux afrikaners vis-à-vis du [[gouvernement PW Botha]] alors que le Parti national avec 53 % des voix perd corrélativement 11 points par rapport aux élections de 1977. |

||

Version du 15 juillet 2014 à 12:32

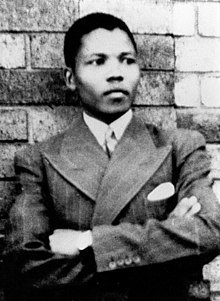

L'histoire de l'Afrique du Sud est très riche et très complexe du fait de la juxtaposition de peuples, de cultures et d'ethnies différentes depuis la Préhistoire. La culture des Bochimans y est présente depuis au moins 25 000 ans et celle des Bantous, depuis au moins 1 500 ans. Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens, en commençant par les Portugais qui décident de ne pas coloniser la région, laissant la place aux Néerlandais. Les Britanniques contestent leur prééminence vers la fin du XVIIIe siècle, ce qui a mené à deux guerres. Le XXe siècle est marqué par le système législatif séparatiste et ségrégationniste de l'Apartheid puis par l'élection de Nelson Mandela, premier président noir d'Afrique du Sud, à la suite des premières élections nationales multiraciales au suffrage universel organisées dans le pays.

Pré-colonisation

L'histoire précoloniale est difficile à relater en raison notamment de l'absence d'écrits et de la difficulté à dater des évènements passés concernant un territoire étendu, à l'époque inconnu des civilisations maîtrisant l'écriture et peu peuplé. Par conséquent, l'histoire de ce pays n'a longtemps relaté que les évènements postérieurs aux premières explorations européennes. Ce n'est que depuis une vingtaine d'années que les historiens intègrent vraiment les découvertes des archéologues pour commencer à (tenter de) retracer la période précoloniale de l'Afrique du Sud.

Préhistoire

De nombreux fossiles trouvés dans les grottes de Sterkfontein, Swartkrans, Kromdraai et Makapansgat indiquent que des australopithécinés vivaient sur le plateau du Highveld il y a environ 2,5 millions d'années[1]. Il est généralement accepté que Homo sapiens, l'humain moderne, a remplacé Homo erectus il y a 100 000 ans. Des fossiles controversés trouvés dans le site de Klasies River mouth, dans la province du Cap-Oriental, indiqueraient que l'humain moderne vivait en Afrique du Sud il y a 90 000 ans.

L'Afrique du Sud compte également de nombreux sites du Middle Stone Age tels que Blombos, Diepkloof ou Border Cave. Ces sites ont livré des vestiges interprétés comme des indices de l'émergence de la modernité culturelle : blocs d'ocre gravés, perles en coquillage (Blombos), coquilles d'œuf d'autruche incisés (Diepkloof), os incisés (Border Cave).

2 = v.1500 av JC, premières migrations

2.a = Bantous orientaux, 2.b = Bantous occidentaux

3 = 1000 - 500 av JC, éclatement de la culture Urewe (Bantous orientaux)

4 - 7 = Avance vers le Sud

9 = 500 av JC - 0 éclatement du foyer Congolais

10 = 0 - 1000 ap. JC dernière phase de migration[2]

Durant le Later Stone Age se mettent en place des groupes apparentés aux Bochimans et aux Khoïkhoï actuels. En l'absence de documentation écrite et compte tenu de la rareté des vestiges archéologiques, il est difficile de reconstituer précisément l'histoire et l'évolution de ces groupes. Il semblerait que le nombre des Bochimans n'ait jamais excédé une cinquantaine de milliers d'individus sur le territoire de l'actuelle Afrique du Sud[3]. Ces chasseurs-cueilleurs nomades avaient un tel respect de la nature qu'ils n'ont, en termes modernes, laissé presque aucune empreinte écologique à part des peintures rupestres.

Il y a environ 2 500 ans, certains Bochimans ont acquis du bétail des régions plus au nord, ce qui a graduellement changé leur mode de vie économique de chasseurs-cueilleurs vers celui d'éleveurs. Cela a introduit les notions de richesse personnelle et de propriété dans leur société, en solidifiant ainsi les structures et développant sa politique.

Les Khoïkhoï se sont déplacés vers le sud, rejoignant la région du cap de Bonne-Espérance. Ils ont continué à occuper davantage les côtes, tandis que les Bochimans, qu'ils nommaient San, sont restés à l'intérieur des terres. Leurs liens étaient toutefois étroits et le mélange des deux cultures a donné lieu à celle des Khoïsan.

Expansion des Bantous

À la même époque où les Khoïkhoï apparaissent, des peuples Bantous sont arrivés du nord-ouest, plus précisément du delta du Niger. La première vague de ces peuples migrants issus de l'âge du fer, agriculteurs et éleveurs, aurait atteint l'Afrique du Sud vers l'an 300[4] pour s'établir dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal vers 500. D'autres ont descendu la rivière Limpopo vers les IVe siècle ou Ve siècle pour parvenir vers le Xe siècle dans l'actuelle province du Cap-Oriental. Leur migration n'était pas cohésive et s'est faite en petites vagues, déplaçant tout de même des populations de chasseurs-cueilleurs.

Non seulement éleveurs, les Bantous étaient aussi des agriculteurs, maîtrisant entre autres cultures, celle du blé. Ils travaillaient aussi le fer et vivaient dans des villages. Ce sont les ancêtres des peuples parlant les langues nguni : xhosa, zoulou et diverses autres langues tribales. Les Xhosas seront les seuls à être organisés en États pour se défendre de leurs voisins. Pour tous les autres peuples, l'unité politique ne dépassera pas le groupe de village.

Les deux cultures auraient, selon des sources limitées à l'archéologie, généralement cohabité paisiblement. Toujours est-il qu'on peut observer une intégration d'éléments des cultures Khoïsan et Bantoue. Outre les artéfacts archéologiques, la linguistique révèle que le clic caractéristique des Khoïsan a été incorporé dans plusieurs langues bantoues[5].

Au nord, dans la vallée du fleuve Limpopo et de la Shashe, s'établit un premier royaume indigène régional à partir du Xe siècle. Économiquement fondé sur l'extraction de l’or et le commerce de l’ivoire, la position stratégique de ce royaume de Mapungubwe permet à ses habitants de commercer via les ports d’Afrique de l’Est avec l’Inde, la Chine et le sud de l’Afrique. Ce royaume prospère est alors le plus important lieu de peuplement à l’intérieur des terres de l'Afrique subsaharienne. Il le demeure jusqu’à sa chute à la fin du XIIIe siècle, résultant d'un important changement climatique contraignant les habitants à se disperser. Le siège du pouvoir royal se déplaça alors au nord vers le Grand Zimbabwe et vers Khami. Diverses communautés s'installèrent ensuite dans le voisinage[6],[Note 1].

L'Arrivée des Européens

L'histoire écrite débute avec l'arrivée des Européens.

Al Biruni, un savant arabophone du XIe siècle vivant en Inde, avait préfiguré l'existence d'une route permettant de contourner l'Afrique pour rejoindre l'océan Atlantique[7]. C'est à la recherche d'une telle route vers l'Inde et l'Asie que le Roi du Portugal envoya des navigateurs longer les côtes africaines.

C'est le à Mossel Bay, que débarque pour la première fois sur les rives sud-africaines un équipage européen. Après avoir longé le sud-ouest de la côte africaine, la flotte commandée par le Portugais Bartolomeu Dias avait été emportée vers le sud, dépassant le point le plus méridional du continent. Après avoir continué vers l'Est, il s'était redirigé vers le nord jusqu'au Rio do Infante (actuelle Great Fish river) avant de relonger la côte vers l'ouest et plus tard atteindre le cap des Aiguilles. Sur le chemin du retour vers le Portugal, Dias repère ce qu'il nomme le « cap des Tempêtes » en raison des vents qui y sévissent et des courants qui y sont très forts. Ce cap est finalement rebaptisé cap de Bonne-Espérance (Cabo da Boa Esperança) par le roi Jean II roi du Portugal car ce dernier y voit une nouvelle route vers l'Asie et ses épices[8] et que les Portugais ont désormais « bon espoir » d'arriver bientôt aux Indes[9].

Le premier navigateur européen à franchir concrètement le cap de Bonne-Espérance est un autre navigateur portugais, Vasco de Gama, en 1497. En explorant la côte sud du continent, il baptise, le , une de ces régions côtières du nom de Natal (Noël en portugais). En 1498, il contourne l’Afrique et pousse au nord-est, explorant des régions de l'actuel Mozambique, avant de se diriger vers l'Inde. Les côtes n'étant pas propices à l'accostage et des tentatives d'échanges avec les Khoïkhoï s'étant révélées source de conflits, les Portugais jettent finalement leur dévolu sur la région du Mozambique. Celle-ci offre en effet de meilleurs points d'accostages, en plus de ressources naturelles intéressantes, dont certains fruits de mer et des gisements d'or.

La péninsule du Cap zone est néanmoins l'objet de contacts réguliers entre Khoi et Européens durant tout le XVe siècle et le début du XVIe siècle. Le contournement de l'Afrique requiert pas moins de six mois par bateau et chaque voyage est marqué par la mort de nombreux marins, faute de produits frais. Or, le cap de Bonne-Espérance est situé à mi-chemin du voyage entre l'Europe et l'Inde. La baie de la Table dominée par le massif du même nom apparait alors comme une zone propice pour le ravitaillement et le commerce avec les quelques populations locales. Mais les contacts avec les populations khoisans débouchent parfois sur des incompréhensions et ont des issues sanglantes comme en font l'expérience les marins portugais[8]. Durant la seconde partie du XVIe siècle, les Néerlandais, qui ont supplanté les Portugais sur les voies commerciales menant vers l'Asie, tentent à leur tour d'établir des contacts avec les khoi mais sans grands résultats.

En 1644, le Mauritius Eylant, un navire de la Compagnie néerlandaise des Indes orientales (VOC), s'échoue sur les rochers de Mouille Point fixant les 250 hommes d'équipages sur les rives de la baie de la Table pendant quatre mois. En 1648, le Nieuwe Haarlem, un autre navire de la VOC, s'échoue à son tour au pied de la montagne de la Table. Les rescapés y survivent durant un an autour d'un fort de fortune, se nourrissant de produits de la terre, avant d'être rembarqués vers l'Europe par un navire de passage. Dans son rapport à la VOC, le commandant du Nieuwe Haarlem y suggère d'établir une station de ravitaillement car le climat y est méditerranéen et le sol fertile[8]. C'est ainsi que la Compagnie néerlandaise des Indes orientales envoie Jan van Riebeeck pour y installer une base fortifiée.

Le , Jan van Riebeeck débarque au pied de la Montagne de la Table, avec quatre-vingts hommes à bord d'une flottille composée du Drommedaris, du Reijer et du Goede Hoop pour créer une « station de rafraîchissement », destinée à fournir de l'eau, de la viande, des légumes et des fruits frais aux équipages diminués par le scorbut après quatre mois de mer[10]. Ce territoire était délimité par une haie d'amandes amères dont on retrouve la trace dans les jardins botaniques de Kirstenbosch.

Quand les Néerlandais débarquent, la péninsule du Cap est habitée par quelques tribus de chasseurs indigènes Khoïkhoï et San que les Hollandais baptisent du nom de Hottentot (bégayeur). Dans le reste de l'Afrique du Sud, les peuples Sothos occupent alors les hauts plateaux au sud du fleuve Limpopo (actuelle province du Limpopo), les Tsongas vivent dans l'est (actuel Mpumalanga) tandis que les peuples Ngunis (Zoulous, Xhosas, Swazis) se partagent la région méridionale à l'est de la Great Fish River, à 1 500 km à l'est du Cap[11].

Durant les premières années de cohabitation avec les Néerlandais, les Khoïkhoïs étaient bien disposés à l'égard des nouveaux arrivants. Des relations commerciales se nouèrent entre eux. Les Bochimans échangèrent leur bétail contre toutes sortes d’objets manufacturés hollandais. Une partie d'entre eux fut néanmoins décimée par la variole apportée par les Européens. Les premiers temps furent aussi difficiles pour les colons néerlandais. Dix-neuf d'entre eux ne passèrent pas le premier hiver.

En 1657, van Riebeeck recommanda que les hommes libérés de leurs obligations vis-à-vis de la compagnie, fussent autorisés à commercer et à s'installer comme citoyens libres. En février 1657, les premières autorisations d'établissement sont délivrées à neuf (ex-)salariés de la compagnie qui reçoivent le titre de burgher (citoyen libre). Les Burghers sont autorisés à cultiver la terre pour y planter du blé et des vignes. Des parcelles de terres leur sont attribuées, spoliant les Khoïkhoïs qui y vivaient. Privés de leurs meilleurs pâturages, ils tentent de céder des bêtes malades aux burghers. Les relations dégénèrent et en février 1659, les Khoïkhoïs fédérés sous l'autorité du chef Doman assiégèrent les Néerlandais, obligés de se retrancher dans le fort de Bonne Espérance. La contre-attaque de ces derniers décima les assaillants, réduits en esclavage ou refoulés vers le nord[12].

Entre 1657 et 1667, plusieurs expéditions furent organisées pour reconnaître l'intérieur des terres. Quand van Riebeeck quitta le territoire en 1662, le comptoir commercial du Cap comptait 134 salariés de la Compagnie des Indes Orientales, 35 colons libres, 15 femmes, 22 enfants et 180 esclaves déportés de Batavia et de Madagascar[13]. La colonie était très hiérarchisée, les fonctionnaires de la compagnie des Indes se trouvant au sommet de l'ordre social et politique. Si la couleur de la peau n'était pas déterminante et qu'aucune distinction juridique ne séparait l'homme libre d'un l'esclave affranchi, le clivage se faisait uniquement entre le chrétien et le non chrétien, l'homme libre et l'esclave[14].

En 1679, Simon van der Stel est nommé commandeur de la ville du Cap. Sous son impulsion, Le Cap devient une colonie de peuplement. Des immigrants néerlandais, allemands, danois, suédois, fuyant la misère et les atrocités commises lors de la guerre de Trente Ans, se joignent aux Burghers[15]. Le territoire que van der Stel doit alors administrer s'étend de la région qui s'étend de Muizenberg sur l'océan Indien aux montagnes de Steenberg et de Wynberg. Il entreprend de développer l'agriculture en concédant des terres aux burghers, que l'on commence à appeler Boers, afin de développer les cultures et fait planter plus de huit mille arbres.

En 1685, le groupe de 800 colons est rejoint par 200 huguenots chassés de France par la révocation de l'édit de Nantes[16]. Simon van der Stel leur concède des terres riches en alluvions dans la vallée d'Olifantshoek et de la rivière Berg, protégées des vents du large par un grand cirque rocheux, pour y développer la viticulture. Ils créent les neuf fermes historiques (La Bourgogne, La Dauphine, La Brie, Champagne, Cabrière, La Terra de Luc, La Cotte, La Provence et La Motte) avec des vignes françaises.

En 1691, le territoire accède au statut officiel de colonie et en 1700, compte 1 334 habitants blancs alors qu'elle n'en comptait pas plus de 168 en 1670[17].

Dès la fin du XVIIe siècle, pour pallier la pénurie de main-d'œuvre, des esclaves avaient été importés de Guinée, de Madagascar, d’Angola et de Java[13] (leurs descendants constitueront le groupe ethnique des « Malais du Cap »). En effet, à cette époque, les premières tribus africaines ne résident pas à moins de 1 000 km à l'est au-delà de la rivière Kei. Cette absence de Noirs au Cap, ainsi que dans certaines régions de l'intérieur, déclenche bien plus tard la polémique entre Afrikaners et Noirs quant à l'antériorité de leur présence en Afrique du Sud. Par ailleurs, en raison du faible nombre de femmes d'origine européenne, la compagnie des Indes s'était d'abord accommodée du métissage concrétisé par l'émergence d'enfants métis issus de relations ou d'unions entre Néerlandais et Hottentotes. Leur nombre augmenta très rapidement faisant apparaitre un nouveau groupe ethnique bientôt appelé Kaapkleurige (métis du Cap) inquiétant les autorités coloniales. En 1678, un édit mit en garde contre les relations intimes entre Européens et indigènes et en 1685, les mariages mixtes furent l'objet d'une interdiction[14].

En 1706, la première révolte des Boers contre les méthodes de gouvernement et la corruption du gouverneur Willem Adriaan van der Stel[18] aboutit, non seulement sur le renvoi de ce dernier mais aussi sur l'arrêt de l'immigration européenne en Afrique du Sud. Certains Boers, nés en Afrique, revendiquent même leur africanité (« ek been ein afrikander » comme le jeune Hendrik Bibault (1707)[19]). La Compagnie des Indes, en mettant un terme à l'immigration européenne, veut réorienter la colonie vers son utilité originelle, celle de station de ravitaillement et éviter le développement d'un foyer de peuplement revendicatif. À cette fin, la Compagnie a également entrepris de monopoliser les débouchés commerciaux de la colonie, de fixer les prix des productions locales et d'imposer une administration de plus en plus tatillonne et procédurière. Cette politique restrictive de harcèlement va cependant encourager l'esprit libertarien chez les colons libres et les paysans néerlandais natifs de la colonie. La société coloniale qui est alors en place se distingue en 3 catégories déterminées par rapport à la proximité de leur lieu de vie de la ville du Cap. Les premiers sont les habitants du Cap qui conservent des liens étroits avec leur métropole d'origine. Ils sont urbains et cosmopolites et ont transmis jusqu'à nos jours la culture dite Cape-dutch. La deuxième catégorie comprend tous ceux qui résident dans la région du Cap (les vrijburgers ou citoyens libres) et qui cultivent la terre. La troisième catégorie est constituée de trekboers (paysans nomades) qui pratiquent l’élevage extensif[20]. Ils sont souvent semi-nomades et ont un mode de vie similaire aux tribus autochtones. Ils vivent dans des chariots bâchés tirés par une paire de bœufs. Repliés sur eux-mêmes, pratiquant un calvinisme austère et menant une vie fruste et dangereuse, les Trekboers ont cherché à échapper au contrôle oppressif de la Compagnie en franchissant les frontières de la colonie du Cap pour s'établir hors de sa juridiction, dans l'intérieur des terres. Ils élaborent une culture originale influencée par l'immensité désertique où ils vivent et abandonnent progressivement le néerlandais pour une nouvelle langue, l'afrikaans, mélange de dialectes hollandais, de créole portugais et de khoikhoi inventé par les métis du Cap[21].

Au XVIIIe siècle, les Trekboers fondèrent aussi des villes, celles de Swellendam et de Graaff-Reinet, en dépit d'accrochages meurtriers avec les peuples autochtones Khoikhoi et San, obligeant la colonie du Cap à fixer de nouvelles frontières situées au-delà des implantations boers les plus importantes[22].

En 1713 et 1755, deux épidémies de variole ravagèrent la colonie, tuant un millier de blancs mais décimant les peuples Khoikhoi. Au bout de 60 ans de nomadisme et de progression ininterrompue, les Trekboers se retrouvèrent bloqués au nord par l'aridité extrême du Namaqualand, au nord-est par le fleuve Orange où les tribus San leur opposaient une forte résistance, déterminés à sauvegarder leur territoire de chasse mais aussi à l'est, où les Trekboers avaient atteint la Great Fish River, à 1 500 km de la cité-mère, et se heurtaient à des peuples bantous, en l'occurrence de puissantes chefferies Xhosas[23]. En 1779 eurent lieu les premières escarmouches entre Boers du Zuurveld (en aval de la Fish River) et tribus indigènes Xhosas pour la possession de bétail dans les zones frontalières (première guerre Cafre). En 1780, le gouverneur néerlandais Joaquim van Plettenberg fixa alors la frontière est de la colonie du Cap à la rivière Great Fish et à la rivière Gamtoos. Mais les années qui suivirent furent marquées par de multiples guerres de frontières[24].

L'annexion britannique de la colonie du Cap

La faillite de la Compagnie des Indes Orientales en 1798, et les menées de l'organisation des Patriotes, aidés par les Français, contribuent à la présence dans la région des Anglais.

Le Royaume-Uni conquiert la région du cap de Bonne-Espérance en 1797 pendant les guerres anglo-néerlandaises. La puissance des Pays-Bas est en déclin et la rapidité de l'action britannique s'explique par la volonté d'éviter que la France ne s'approprie la région. Après avoir chassé du pouvoir le Stathouder Guillaume V d'Orange-Nassau, qui se réfugie à Londres avec sa famille, les Pays-Bas récupèrent la colonie en 1803 lors de la paix d'Amiens, mais la déclarent en faillite en 1805[25].

En 1806, la colonie est de nouveau occupée par le Royaume-Uni à qui elle est officiellement annexée en 1814 après le traité de Paris[26].

La colonie britannique est alors établie avec 25 000 esclaves, 20 000 colons blancs, 15 000 Khoïsan et 1 000 esclaves noirs libérés. Comme les Néerlandais, les Britanniques voient le Cap comme un point stratégique de ravitaillement, non pas comme une colonie. Les relations avec les Boers ne sont pas meilleures que durant la précédente administration.

En 1807, la colonie du Cap est rattachée au Colonial Office, représentée localement par un gouverneur. Les sociétés missionnaires anglicanes s'installent alors dans la colonie et entreprennent de venir en aide, de conseiller et de convertir les tribus hottentotes locales. La même année, Londres fait interdire le commerce des esclaves au sein de l'Empire. Au Cap, des mesures sont prises en faveur des KhoïKhoï et des esclaves. Des missions méthodistes s'installent en pays xhosas où les évangélistes cherchent à former une élite noire[27]. En 1811, le rapport d'une mission mit en cause plusieurs familles boers pour des mauvais traitements infligés aux esclaves. En 1812, les missionnaires obtiennent que les plaintes déposées par les Hottentots contre leurs employeurs soient traitées par les tribunaux et que les audiences soient publiques. Dans le veld, les Boers perçoivent ces avancées comme une atteinte à leurs libertés. En 1815, Lorsque le jeune boer Frederic Bezuidenhout, qui avait refusé d'obtempérer à une convocation judiciaire et avait été condamné par défaut, est tué lors de son arrestation par un policier hottentot, sa mort déclenche un mouvement de rébellion parmi les fermiers. Alliés au chef xhosa Ngqika, ils tentent de soulever la région du Zuurveld contre le pouvoir colonial. Accusés de haute trahison, cinq de ces rebelles boers sont arrêtés, condamnés à mort et pendus à Slachters Neck[28], fournissant les premiers martyrs à la communauté boer. Le fossé entre ceux-ci et les Britanniques ne va dès lors cesser de s'élargir.

En 1819, après une énième guerre de frontière, les territoires situés en amont de la rivière Fish jusqu'à la rivière Keiskama sont annexés à la colonie du Cap.

En 1820, près de 5 000 colons britanniques débarquent au sud-est du Cap[29] et fondent la ville de Port Elizabeth à la frontière des territoires Xhosas. L'idée est de créer une zone tampon entre les fortifications du Cap et les territoires Xhosas. Cette stratégie échoue et dès 1823, la moitié des colons se sont retirés dans les villes, notamment Grahamstown et Port Elizabeth.

Le fossé entre les Britanniques et les Boers s'élargit, tandis que les premiers dominent la politique, la culture et l'économie et les seconds restent relégués aux fermes.

En 1822, le néerlandais perd son statut de langue officielle dans les tribunaux et les services gouvernementaux. Il recule dans les domaines scolaires et religieux. Le processus d'anglicisation est en marche alors que le patois néerlandais, appelé aussi afrikaans, est dénigré. En 1828, l'anglais devient la seule langue officielle pour les affaires administratives et religieuses. La même année, l'égalité des droits est proclamée dans la colonie du Cap entre KhoïKhoï et Blancs tout comme le droit à la propriété pour les Noirs[30]. En 1833, l'esclavage est aboli et les propriétaires des 40 000 esclaves de la colonie sont indemnisés.

Le Mfecane

À l'époque des premiers contacts entre Blancs et Noirs, les tribus africaines sont en pleine turbulence sociale et politique. Durant le début du XIXe siècle, la carte géo-politique de l'ensemble de l'Afrique australe est complètement bouleversée par un ensemble d'evénements d'origines complexes désignés sous le terme de Mfecane (l'écrasement, le broyage)[31].

À la suite de heurts violents entre tribus, les rescapés des tribus vaincues se reformaient en bandes et dévastaient les régions qu'ils traversaient. L'exemple le plus significatif de cette période arriva au moment de l'apogée de l'Empire Zoulou.

Le Royaume zoulou de Shaka

Esquisse par James King, 1824

En ce début de XIXe siècle, les Zoulous sont une petite chefferie lignagère composée d'environ 2000 personnes, vivant sur les rives du fleuve Umfolozi (dans l'actuelle province du KwaZulu-Natal). Deux puissances se partagent à l'époque le pouvoir dans la région : la confédération dirigé par le Roi Dingiswayo, chef de la tribu des Mthethwa et la grande tribu des Ndwandwe du chef Zwide. Le but des guerres tribales de l'époque consiste principalement à saisir le bétail de l'adversaire et les batailles, qui sont plus des démonstrations de force que de véritables empoignades, n'engagent que les meilleurs guerriers[31].

En 1816, à la mort du chef zoulou Senzangakhona, son fils illégitime, Shaka, parvint à évincer ses frères et à prendre la tête de la chefferie. Shaka avait été auparavant un brillant officier de Dingiswayo et à la mort de celui-ci, il lui succède, prenant en 1818 la tête de la confédération formant la nation des Ngunis-Amazoulou, « ceux du ciel ».

Shaka remodela l'organisation sociale et militaire de son peuple, réorganisant l'armée (qui comptait à l'origine 400 guerriers) en régiments et en instituant une véritable conscription. Une discipline rigoureuse est imposée à laquelle le moindre manquement n'a que la mort comme sanction[31]. Pourvue d'une véritable armée de métier, chaque homme étant équipé avec un large bouclier de peau, celle-ci devint le pivot de la société, révolutionnant les structures traditionnelles[32]. Le traditionnel jet du javelot est interdit et remplacé par une lance courte. Shaka réorganisa l'État divisant le royaume en districts militaires. Bouleversant également la stratégie militaire de son armée, Shaka opta pour l'attaque « en tête de buffle » où les ailes opèrent un mouvement tournant pour déborder par une manœuvre rapide les troupes adverses[33]. S'il régna à ses débuts sur un territoire de 100 000 km2, ce fut avec son armée gigantesque de 100 000 hommes, divisée en 4 corps et pouvant parcourir à pieds 80 km par jour, qu'il réorienta l'expansion de son royaume vers l’ouest et vers le sud contre les peuples Tembou, Pondo et Xhosa.

Ce faisant, il conquit en quatre années un territoire plus vaste que la France, au prix de véritables massacres et de nettoyages ethniques. Il fait ainsi pratiquer un eugénisme systématique. Seuls les clans qui font hommage au chef zoulou échappent à la destruction[31]. Les vieillards des peuples vaincus sont systématiquement supprimés, les femmes et les enfants incorporés dans la nation zoulou alors que les jeunes ont la vie sauve s'ils s'enrôlent dans les régiments (Impis), abandonnant leur identité ethnique pour devenir de véritables Zoulous.

Entre 1816 et 1828, Shaka constitue ainsi un vaste Empire. Tous les clans entre les montagnes Drakensberg et le sud de la rivière Tugela furent ainsi soumis à Shaka de gré ou de force. Ceux qui lui furent indociles durent fuir vers le nord, dispersant sur leur passage les Sothos et les Tsongas, provoquant ainsi de très profonds bouleversements dans toute l'Afrique australe[34]. Ainsi, les Ngwanes, vaincus, se retranchent avec d'autres petits clans dans l'actuel Swaziland alors que les Sothos font de même sur l'oppidum imprenable de Thaba Bosiu d'où ils affronteront plus tard avec succès les Ndébélés, les Griquas et les Boers[31]. En 1826, la puissante tribu rivale des Ndwandwe s'effondre sous les coups de boutoir de l'armée de Shaka. Plusieurs généraux tels Shoshangane s'enfuirent vers le nord pour se tailler leur propre empire[31]. Au sein même de la nation Zoulou, Shaka est victime de trahisons telle celle de Mzilikazi qui doit finalement s'enfuir avec quelques partisans, semant la ruine dans les hauts plateaux du veld, peuplés de Sotho, avant de fonder la nation matabele dans l'actuel Zimbabwe[31]. Selon certains historiens, les conquêtes zoulous et leurs conséquences seraient responsables directement ou indirectement de la mort de plus de deux millions de personnes qui laisseront d'immenses territoires vides de toute population.

Le déclin de Shaka commença avec sa tendance de plus en plus affirmée à la tyrannie, qui lui valut la crainte de son propre peuple. À la mort de sa mère Nandi en 1827, Shaka fit exécuter plus de 7 000 personnes. Durant une année entière, il est interdit aux gens mariés de vivre ensemble et à tous de boire du lait.

En 1828, Shaka fut finalement assassiné, victime d'un complot organisé par son demi-frère Dingane.

Les conséquences indirectes du Mfecane permirent quelques années plus tard aux Boers, lors du Grand Trek, de s'installer sur le plateau intérieur afin d'y ériger leurs républiques[31].

Le Grand Trek

Quand les Britanniques abolissent l'esclavage en 1833, les Boers considèrent que c'est un acte contre la volonté divine de la hiérarchie des races. Pour apaiser les esprits, le gouverneur, Sir Benjamin D'Urban instaure un conseil législatif de 12 membres supposé permettre aux administrés du Cap de débattre des affaires publiques.

Cependant, si les compensations financières allouées pour indemniser les anciens propriétaires d'esclaves (principalement les fermiers du Cap) sont estimées insuffisantes par ces derniers, ce furent les Trekboers, pourtant trop pauvres pour posséder des esclaves, qui furent les plus choqués par l'abolition de l'esclavage, y voyant une atteinte à l'ordre divin[30]. L'arrogance des autorités britanniques finit de convaincre des milliers de Trekboers à choisir l'émancipation du pouvoir colonial et de s'exiler à l'intérieur des terres africaines pour y fonder une république boer indépendante.

En 1835, entre 68 000[35] et 105 000 blancs[36] vivaient alors dans la colonie du Cap. Optant pour un nouveau départ vers l'intérieur des terres, quelque 4 000 Boers embarquèrent pour l'inconnu à bord de leurs chars à bœufs, avec femmes, enfants et serviteurs. Les premiers groupes organisés quittèrent les régions et villes du Cap, de Graaff-Reinet, de George et de Grahamstown avec à leurs têtes, des chefs élus par leurs communautés comme Andries Pretorius, Louis Trichardt, Hendrik Potgieter et Piet Retief. Le nombre de ces pionniers s'élèvera à plus de 14 000 dans les dix années qui suivirent[37],[38]. On les appellera les Voortrekkers.

Cette période est connue sous le nom de Grand Trek et a façonné la mythologie des Afrikaners, le peuple élu, la tribu blanche, à la recherche de sa terre promise[Note 2]. Digne du Far West américain, cette aventure constitue la genèse du volk afrikaner[39] dont les motivations sont exposées dans un manifeste rédigé le par le voortrekker Piet Retief dans lequel il énonce ses griefs contre l'autorité britannique, les humiliations que les Boers estiment avoir subies, leur croyance en un Être juste qui les guidera vers une terre promise où ils pourront se consacrer à prospérité, à la paix et au bonheur de leurs enfants, une terre où ils seraient enfin libres et où leur gouvernement décidera de ses propres lois[40],[41],[Note 3].

En avril 1836, les deux premiers convois, comprenant chacun une trentaine de famille et menés par Louis Trichardt et Janse van Rensburg, franchissent le fleuve Vaal et traversent le haut-veld, poussant vers l'Est. Les deux groupes, après 3 années d'errance, seront finalement décimés par les fièvres et les conflits avec les Tsongas.

Les convois menés par Hendrik Potgieter et Gert Maritz se heurtèrent aux guerriers de Mzilikazi. Celui-ci est défait lors de la bataille de Vegkop et s'enfuit avec ses ndébélés au nord du fleuve Limpopo où il fonde la Matabeleland. Après avoir repoussé plus au sud les Sothos de Moshoeshoe dans les montagnes (dans l'actuel Lesotho), les Boers proclamèrent la création de la république des Voortrekkers à Potchefstroom mais les conditions de vie les poussèrent à redescendre vers le Natal. La trahison dont vont alors être victimes les chefs voortrekkers Gert Maritz et Piet Retief va longtemps symboliser et entretenir la méfiance des Afrikaners envers les Noirs d’Afrique du Sud. En effet, Retief avait entrepris de négocier un accord de coexistence et d’entraide avec Dingane kaSenzangakhona, le Roi des Zoulous. Ayant obtenu un accord de ce dernier, Retief et ses compagnons avaient été invités à un banquet en guise de cérémonie de signature. En confiance, ils acceptèrent de laisser leurs armes. Au cours de la cérémonie, Retief et ses 70 compagnons furent massacrés sur ordre du Roi Zoulou qui ordonna alors de trouver les campements boers et de massacrer tous ceux qui s’y trouvaient[42],[43].

Alertés par des survivants qui échappèrent à ces massacres, des familles boers se rassemblèrent autour de leurs chefs Andries Pretorius et Sarel Cilliers.

Le , à l’aube de la confrontation finale, la tradition historique et religieuse afrikaner mentionne que les assiégés en aient appelé à la protection de Dieu en faisant le vœu de faire du jour de la bataille un jour de prières (le jour du vœu) et édifieraient une église pour rendre grâce au seigneur afin de l'honorer[44],[Note 4].

La confrontation lors de la bataille de Blood River entre les 500 Boers repliés derrière leurs chariots rangés en cercle (Laager) et les 10 000 guerriers zoulous se solde par une véritable hécatombe zouloue, colorant de leur sang la rivière Ncome dorénavant connue sous le nom de Blood River, alors que les voortrekkers n’avaient que quelques blessés. Cette victoire consacre la foi des Boers en leur destin biblique. Ils occupent emGungundlovu, qui fait office de capitale zoulou. Ils reconnaissent Mpande, le demi-frère de Dingane, comme roi des Zoulous, avec qui ils s'allient pour défaire les régiments de Dingane[45]. Celui-ci s'enfuit vers le nord où il est tué par les Swazis. Quant à Mpande, qui maintiendra l'unité du royaume zoulou pendant 30 ans, il cède la moitié du Natal aux Voortrekkers qui y proclament la république de Natalia.

Craignant que les Boers ne développent des relations avec des puissances étrangères, les Britanniques envoyèrent un corps expéditionnaire au Natal en 1842 qui aboutit à l'annexion de la région le par les Britanniques[46].

Les Boers reprirent alors leur grand trek vers le nord, au-delà des fleuves Orange et Vaal, rejoignant des communautés déjà établies mais ils se heurtent encore aux Gricquas (des métis khoïkhoï) et aux Sothos de Moshoeshoe.

Parallèlement, des groupes de métis firent leur propre Trek. Les Oorlams, métis de Namas et de Néerlandais, sous la direction de Jager puis de son fils Jonker Afrikaner, s'établirent dans la région du TransGariep. Dans le Namaqualand, des Bastaards érigent des républiques autonomes dotées de règles constitutionnelles mais sous souveraineté britannique. Ainsi, Kommagas, Steinkopf et Concordia sont érigées en marge de la colonie[47]. Dans les années 1860, des groupes de Bastaards iront fonder la communauté de Rehoboth dans le Sud-Ouest africain.

La cafrerie britannique

Sur la frontière orientale de la colonie du Cap, les escarmouches entre colons, boers et Xhosas étaient de plus en plus violentes. En 1834, un chef de haut rang Xhosa est tué lors d'un raid des commandos boers. Une armée de 10 000 guerriers, franchit alors la frontière orientale de la colonie, procède à un pillage systématique des fermes et abat tous ceux qui résistent. Un contingent militaire britannique est alors envoyé dans la région sous le commandement du Colonel Harry Smith en janvier 1835. Pendant neuf mois, de sévères combats opposent troupes britanniques et les guerriers Xhosas. Le , la région située en amont de la rivière Keiskamma et en aval de la rivière Kei est annexée à la colonie du Cap sous le nom de province de la Reine Adélaïde, en hommage à l'épouse du Roi Guillaume IV. Cependant, le secrétaire d'état aux colonies exigea que la région soit restituée aux indigènes et en 1836, les troupes britanniques se retiraient de la zone tampon pour s'établir près de la rivière Keiskamma.

Du côté de la frontière nord de la colonie du Cap, les premiers traités étaient signés avec les Gricquas en 1843-1844 pour la reconnaissance du Griqualand Ouest.

En mars 1846, une nouvelle guerre Cafre est déclenchée sur la frontière orientale et se conclut par la défaite des guerriers Xhosas. Le district de la Reine Adélaide est déplacé à King William's Town et devient la Cafrerie britannique, administrée séparément de la colonie du Cap en tant que possession de la Couronne britannique.

Le , les Xhosas se soulèvent de nouveau. Les colons établis dans les villages frontaliers sont attaqués par surprise, la plupart sont tués et leurs fermes incendiées. Le conflit débouche finalement sur une nouvelle défaite Xhosa en 1853. La Cafrerie britannique changea alors de statut pour devenir une colonie de la Couronne.

En 1856, une jeune fille xhosa nommée Nongqawuse annonça avoir eu une vision : la puissance des Xhosas serait restaurée, le bétail multiplié et les Blancs chassés à la condition que pour la pleine Lune, tout le bétail soit abattu, les récoltes brûlées et les réserves alimentaires détruites. Elle fut entendue et les chefs xhosas ordonnèrent de procéder à la destruction du bétail et des récoltes[48]. La prédiction ne se réalisa pas à la date prévue alors que 85 % du bétail avait été abatu. La faute en fut imputée aux récalcitrants et de violentes querelles achevèrent de plonger la région dans la misère et la famine. La population était affamée, réduite à manger de la nourriture des chevaux, de l'herbe, des racines, des écorces de mimosa, certains s'adonnant jusqu'au cannibalisme pour survivre[49]. D'autres fuirent vers la colonie du Cap pour implorer des secours. En fin de compte, cette famine meurtrière signa la fin des guerres entre Britanniques et Xhosas. La population de la Cafrerie passa en deux ans de 105 000 à moins de 26 000 individus[49]. Les terres dépeuplées furent alors attribuées à plus de 6 000 immigrants européens d'origine allemande.

En 1866, tout le territoire de la cafrerie britannique est incorporée à la colonie du Cap pour former les districts de King William's Town et de East London.

Le développement des républiques boers et des colonies britanniques

Après l'annexion du Natal par les Britanniques au début des années 1840, l’épopée boer recommence pour atteindre son apogée dans les années 1852-1854 avec la création des deux républiques indépendantes : la Zuid Afrikaansche Republiek (« République sud-africaine ») au Transvaal et l'Oranje Frystaat (« État libre d'Orange »), reconnues par les Britanniques par le Traité de Sand River.

Ces républiques, économiquement arriérées, sont faiblement peuplées (25 000 au Transvaal et la moitié dans l'état libre lors de leur fondation). Dans l'état libre d'Orange, le droit de vote permettant d'élire un parlement et un président, est accordé à tous les hommes blancs âgés de plus de 18 ans, quelle que soit leur origine[50]. Dans la république sud-africaine (Transvaal), seuls les Voortrekkers sont à l'origine des citoyens. La citoyenneté sera accordée progressivement aux Boers d'arrivées plus récente. Si l'État libre d'Orange réussissait rapidement à parvenir à une stabilité politique, la république sud-africaine au Transvaal devait mettre plusieurs années à assimiler une petite dizaine de micro républiques boers réfractaires. La tentative par le président Marthinus Wessel Pretorius de fusionner les deux grandes républiques au début des années 1860 fut un échec.

Le Transvaal comme l'État libre d'Orange sont des sortes de patriarcats pastoraux, aux infrastructures des plus sommaires. La ZAR est constituée essentiellement de fermes disséminées sur des milliers de kilomètres. Si l'inégalité des blancs et des gens de couleurs que ce soit dans l’État ou au sein de l'église réformée hollandaise est affirmée dans la loi fondamentale de l'État, des traités sont signés entre le Transvaal et les chefs indigènes garantissant un droit de propriété foncier inaliénable dans les 8 territoires tribaux reconnus au sein de la république. Les relations avec celles-ci sont peu conflictuelles même si elles obligent parfois à mener des expéditions militaires, parfois punitives comme celles contre le chef Makapan. Si aucune stricte armée n'existe au Transvaal, la défense du territoire boer est assuré par des Kommandos, composés de fermiers, relevant de chefs de districts lesquels sont sous les ordres du commandant général, élu par les Boers. Si dans l'état-libre, les conflits sont plus nombreux avec les Sothos, les alliances se nouent parfois même entre Boers et Bantous pour faire front face à un ennemi commun.

Toutefois, à partir de 1876, les Boers du Transvaal sont sérieusement accrochés par leurs voisins africains. Dans le Transvaal de l'ouest, où ils cherchent à s'implanter, les Boers subissent de sérieux revers face aux Pedis du roi Sekhukune I, bien armés et retranchés dans les montagnes. Au sud, le militarisme zoulou refait surface. Le roi Cetshwayo, qui a succédé à son frère Mpande, l'ancien allié des Boers, est décidé à expulser ces derniers de la région du fleuve Tugela[51].

De son côté, en mars 1854, la colonie du Cap avait été dotée d'une constitution prévoyant l'établissement de deux assemblées dont les membres étaient élus au suffrage censitaire. Le minimum de propriété pour voter à la chambre basse était ainsi très faible (25 livres) permettant à 80 % de la population masculine d'exercer son droit de vote. La sélection des électeurs de la chambre haute était plus rigoureuse et nécessitait de posséder déjà une certaine fortune (de 2 000 à 4 000 livres). L'égalité des races, reconnues depuis 1828, y avait été réaffirmée. Ainsi, un grand nombre de métis se retrouvaient électeurs de plein droit à la chambre basse.

La colonie britannique du Natal était quant à elle sujette à de profonds troubles à la suite de la farouche résistance des Zoulous. L'autorité coloniale y créa des réserves afin d'assurer la sécurité sur le territoire, satisfaire les besoins en main-d'œuvre des fermiers et lutter contre le vagabondage. En 1849, sept réserves sont créés au Natal. Elles sont plus de quarante 15 ans plus tard, après l'extension du territoire[52]. Mais dans les années 1860, pour pallier le manque de main-d'œuvre dans les plantations de cannes à sucre du Natal, les Britanniques font venir des milliers d'indiens sous contrat qui resteront dans le pays, constituant un nouveau groupe ethnique à part entière.

En 1870, les deux républiques boers totalisent 45 000 habitants contre près de 200 000 blancs dans la colonie du Cap[53]

Trois ans plus tôt, dans un territoire semi-indépendant, le Griqualand-Ouest, situé à la frontière de la colonie du Cap, de l'état-libre et du Transvaal, des diamants avaient été découverts. À la suite d'un arbitrage international, rendu par le lieutenant-gouverneur du Natal, le territoire fut attribué en 1871 à Nicolaas Waterboer, chef des Griquas, lequel demanda la protection britannique. Tout le gite diamantifère fut alors de la sorte annexé à la colonie du Cap, provoquant la fureur des républiques boers. La proposition faites par le ministre britannique des colonies, Lord Carnavon, de doter l'Afrique du Sud d'une structure fédérale sur le modèle canadien ne pouvait plus qu'échouer, après son rejet à la fois par les républiques boers et par les habitants des colonies. Quant au gîte diamantifère, il donnait naissance à la ville de Kimberley qui devint très rapidement la deuxième ville la plus peuplée d'Afrique du Sud[54] alors que nombreux migrants noirs venus des pays sothos et tswana abandonnent la paysannerie pour s'embaucher volontairement comme mineurs sur les champs de diamants de la région[55],[Note 5]. Certains d'entre eux parviendront notamment à acheter leurs propres concessions et en 1875, plus d'1/5 des propriétaires de mine sont noirs ou métis[56].

L'annexion du Griqualand par la colonie du Cap avait accéléré l'émergence d'un nationalisme afrikaans, englobant à la fois les Boers des républiques que ceux des colonies britanniques. Au Cap, un mouvement de revendication culturel, "Die Genootskap van Regte Afrikaners" (l'« Association des vrais Afrikaners ») s'était constitué avec pour objectif de faire reconnaitre l'afrikaans au côté de l'anglais comme langue officielle de la colonie et d'en faire un véritable outil de communication écrite[57].

En 1876, le mouvement publie Die Afrikaanse Patriot, la première revue en afrikaans afin d'éveiller la conscience nationale des utilisateurs de la langue afrikaans et de les libérer de leur complexe d'infériorité culturelle face aux Anglais[58]. L'année suivante, Stephanus Jacobus du Toit publie Die Geskiedenis van ons Land in die Taal van ons Volk, le premier livre d'histoire des Afrikaners, écrit en afrikaans, dans une version empreinte de mysticisme[59].

En janvier 1879, l'armée britannique subit une défaite mémorable à Isandhlwana contre les Zoulous du chef Cetshwayo[60]. Et c'est lors d'une escarmouche avec les Zoulous que le jeune prince impérial, fils de Napoléon III et de l'Impératrice Eugénie, trouve la mort le 1er juin 1879[61]. La guerre anglo-zouloue dure un peu plus de 6 mois et se termine par la victoire de l'armée britannique sous les ordres du général Garnet Wolseley. Le , Ulundi, la capitale zoulou, est investie par l'armée et Cetshwayo fait prisonnier. Le grand Royaume Zoulou est démantelé et divisé en 13 petits royaumes[62]. Débarrassé de toute menace sérieuse en provenance des Zoulous mais aussi des Pedis, vaincus par Wolseley, le gouvernement colonial britannique put reporter son attention sur les républiques boers, véritables épines dorées au milieu de leur Empire.

En effet, le Transvaal s'était révélé immensément riches en or et diamants : leurs découvertes à partir des années 1880 sont perçues par les Boers, fermiers avant tout, comme une véritable catastrophe. Des quatre coins du monde, des milliers d'aventuriers allaient affluer vers le Transvaal apportant avec eux un mode de vie à l’opposé de l'austérité et du puritanisme boer[63].

Les guerres anglo-boers

La première guerre des Boers

Prétextant de l'incapacité du gouvernement de la république sud-africaine à réduire la rébellion Pedi, les Britanniques annexent le Transvaal en 1877. Sur le moment, les Boers n'opposent aucune résistance, leur état étant par ailleurs politiquement instable et au bord de la banqueroute mais en décembre 1880 débute la première guerre anglo-boer menée par un triumvirat composé de l'ancien vice-président du Transvaal, Paul Kruger, de Piet Joubert et de Marthinus Wessel Pretorius[64], sur fonds de nationalisme boer et d'hostilité à l'impérialisme britannique. Durant cette guerre, les Boers portaient des habits kaki de la même teinte que la terre tandis que les soldats britanniques portaient un uniforme rouge vif ce qui en faisait une cible bien visible pour les francs-tireurs. À la suite de plusieurs victoires boers et de la défaite britannique retentissante lors de la bataille de Majuba, le gouvernement britannique décide de se retirer d'un conflit à l'issue incertaine. Il signe la convention de Pretoria qui permet au Transvaal de recouvrer l'indépendance et connaitre un début de développement économique sous la présidence du vénérable et légendaire Paul Kruger. Ce dernier peut compter dans un premier temps au Cap sur le soutien d'un puissant réseau politique, l'Afrikaner Bond, formé par l'association des vrais Afrikaners et celles des fermiers afrikaans, qui détient la majorité parlementaire à l'assemblée de la colonie.

Alors que le nationalisme afrikaner se développe, les bantous scolarisés et éduqués par les missionnaires du Transkei et du Zululand commencent de leur côté à acquérir leur autonomie au sein de la société civile sud-africaine dite civilisée. En 1884, à King William's Town, John Tengo Jabavu fonde Imvo Zabantsundu (opinion africaine), le premier journal bantou indépendant d'une mission religieuse, écrit par des journalistes noirs pour un lectorat noir (principalement xhosa)[65]. En quelques années, plusieurs autres journaux apparaissent dont Izwi Labantu lancé par Walter Rubusana sur une ligne éditoriale opposée à celle estimée trop conservatrice de John Tengo Jabavu, soutenue par les libéraux blancs du Cap.

Mais c'est la découverte des gisements d'or au Witwatersrand en 1886 qui fait du Transvaal le principal sujet préoccupant pour l'administration coloniale britannique. Longue d'environ 70 km d'ouest en est, la zone aurifère du Witwatersrand s'avère alors la plus riche jamais découverte fournissant à la fin du XIXe siècle jusqu'à 1/4 de la production mondiale d'or[66]. Au Cap, l'homme d'affaires Cecil Rhodes s'emploie dès lors à saper la stabilité des républiques boers afin de réaliser sa vision impériale qui aspirait à la formation d'un dominion sud-africain économiquement unifié et à une Afrique britannique du Cap au Caire[67]. En 1889, joignant ses ambitions politiques et ses intérêts privés, Rhodes crée la British South Africa Company (BSAC) qui obtient du gouvernement britannique une « charte royale » pour occuper le Matabeleland, le royaume de Lobengula, successeur de Mzilikazi, situé au nord du Transvaal.

En 1890, alors que Rhodes est devenu Premier Ministre du Cap, avec le soutien de l'Afrikaner Bond, la BSAC occupe le Mashonaland. Ces deux territoires et ceux conquis en amont du fleuve Zambèze formeront bientôt la Rhodésie.

À l'ouest, le Bechuanaland est sous contrôle britannique. Le Transvaal est encerclé et, mis à part l'unique débouché maritime que lui offre Lourenço-Marquès dans la colonie portugaise du Mozambique, il ne peut se développer sans concertation avec les autorités britanniques.

L'irruption d'un système industriel dans une société rurale, autarcique et conservatrice tel que le Transvaal allait avoir des répercussions considérables, déplaçant le centre de gravité économique de l'ensemble régional sud-africain vers Johannesburg, ville nouvelle et cosmopolite au cœur du Witwatersrand, fondée en 1886 à une cinquante de Pretoria la capitale du Transvaal. Née de la ruée vers l'or, elle atteint en quelques années plus de 100 000 habitants, principalement originaires du Cap ou d'outre-mer (les uitlanders) qui réclament l'égalité politique avec les Boers de la république. À ces uitlanders se sont ajoutés des milliers de nouveaux prolétaires noirs issus du monde rural qui constituent une nouvelle catégorie urbaine de population déracinée et coupée de ses origines tribales. Afin de gérer la permanence de cette classe ouvrière noire dans le Witwatersrand, les autorités sud-africaines du Transvaal répliquent les lois adoptées à Kimberley sur le travail migrant, combinant confinement spatiale dans des zones définies et emplois réservés[68].

Au milieu des années 1890, les tensions montent encore de nouveau entre le gouvernement colonial du Cap et le Transvaal, à propos notamment du montant des taxes ferroviaires et des tarifs douaniers appliqués par la république. Cette opposition finit par se personnaliser entre le président Kruger, et Cecil Rhodes, premier ministre de la Colonie du Cap. Les géologues découvrent que le gisement d'or est énorme s'il est possible de l'exploiter en grande profondeur, ce qui génère à Paris et Londres une des plus grandes spéculations de l'histoire boursière.

La deuxième guerre des Boers

Maintenant que les territoires au nord du fleuve Limpopo étaient sous domination britannique, il ne restait plus aux impérialistes britanniques qu'à contrôler les républiques boers et leurs gisements aurifères.

Depuis des années, les étrangers (uitlanders) de Johannesburg, représentant le tiers des 200 000 habitants blancs du Transvaal, réclamaient la citoyenneté afin de disposer du droit de vote et d'influencer les affaires du gouvernement[69]. Paul Kruger refusait obstinément afin de préserver l'identité boer et d'empêcher à terme une majorité de réclamer l'annexion pure et simple de la république indépendante à la couronne britannique.

En 1895, confrontée à l'opposition du Transvaal à toute démarche d'intégration régionale, le docteur Leander Starr Jameson, bras droit de Rhodes, organise un complot doublé d'une expédition punitive contre la république sud-africaine avec pour but de renverser le gouvernement. Le Raid Jameson est un fiasco qui débouche sur l'arrestation de son auteur au Transvaal, la mise en cause de Cecil Rhodes et sa démission en 1896 de son poste de Premier ministre de la colonie du Cap[70]. L'évènement déclenche la Crise boursière des mines d'or sud-africaines.

En septembre 1899, après l'échec d'ultimes tentatives de médiation du président Marthinus Steyn de l'État libre d'Orange, le Ministre des Colonies britanniques Joseph Chamberlain envoie un ultimatum à Kruger exigeant la complète égalité de droits pour les citoyens britanniques résidant au Transvaal, ce que celui-ci ne pouvait accepter. C'est en connaissance de cause que Kruger lance par contre son propre ultimatum avant même d'avoir reçu celui de Chamberlain. Il donnait 48 heures aux Britanniques pour évacuer leurs troupes des frontières du Transvaal, ou la guerre leur serait déclarée en accord avec leur allié, l'État libre d'Orange[71]. La guerre est ainsi déclarée le .

En dépit des victoires remportées lors des premiers combats, du siège de Mafeking, de celui de Kimberley et du siège de Ladysmith, les Boers ne peuvent résister bien longtemps et les capitales des deux républiques sont occupées dès l'été 1900 par une armée britannique suréquipée et renforcée par les contingents envoyés des quatre coins de l'Empire dont l'Australie et le Canada. Mais les succès de la guérilla qui se développe immédiatement dans le pays allaient prolonger la guerre encore deux années. Désarçonné, le commandement britannique fait placer les civils boers dans des camps de concentration et leurs serviteurs noirs dans d'autres où la malnutrition et les maladies étaient fréquentes. Ils brûlent les fermes et les récoltes afin de couper les combattants de leurs bases et de leur retirer le support populaire dont ils bénéficient. Le sort des civils boers est alors dénoncé par une infirmière britannique, Emily Hobhouse qui fait vigoureusement campagne dans l'opinion en leur faveur. Le gouvernement britannique diligente alors une commission d'enquête sous la responsabilité de Millicent Fawcett qui non seulement confirme les accusations d'Emily Hobhouse mais aussi formule de nombreuses recommandations, telles que l'amélioration du régime alimentaire et des équipements médicaux. L'impopularité de la guerre oblige néanmoins le gouvernement britannique à envisager des négociations. Au total, 136 000 boers accompagnés de 115 000 de leurs serviteurs noirs et métis sont internés dans les camps de concentration qui coutent la vie à plus de 28 000 blancs (essentiellement des femmes, des personnes âgées et des enfants) et 15 000 noirs et métis[72].

Démoralisés, désorganisés et dispersés, les combattants boers finissent par être acculés. Leur commandement se résigne alors à négocier un traité de paix qui est signé à Pretoria le : le traité de Vereeniging. En plus des pertes civiles dans les camps de concentration, 22 000 Britanniques et soldats de l'Empire ainsi que 4 000 combattants boers sont morts[73] auxquels s'ajoutent de nombreuses pertes parmi les Noirs et les Métis engagés au côté des armées respectives.

Vaincus, humiliés et ruinés, les Boers, non seulement se retrouvent dans une détresse totale à la fin de la guerre mais ils perdent aussi leurs républiques pour devenir des sujets britanniques. Si plus de 50 000 uitlanders se retrouvent privés d'emplois, 200 000 réfugiés, Noirs et Blancs affectés par la guerre, se retrouvent entassés dans des conditions de vie très précaires et misérables[74]. Le souvenir des milliers de civils morts dans les camps de concentration britanniques allaient alimenter pendant très longtemps la rancune, voire la haine, d'une partie des Afrikaners (tels qu'ils seront désormais appelés) contre le Royaume-Uni et leurs propres concitoyens d'origine britannique même si Londres multiplie les gestes d'ouverture à leur égard en supprimant notamment la loi martiale, en rapatriant les prisonniers déportés à Ceylan et Sainte-Hélène et en investissant plus de 16 millions de livres sterling dans les régions dévastées[74].

L'ascension des Afrikaners : 1903 - 1948

Sur à peu près 4 millions et demi d'habitants en 1904, un million de personnes est alors d'origine européenne dont plus de deux tiers sont afrikaners[75].

À l'instar des blancs, organisés dans des partis politiques à dominante ethno-linguistique (Het Volk, Orangia uni et Afrikaner Bond pour les Afrikaners du Transvaal, de la colonie de la rivière Orange et du Cap, Unionistes pour les anglophones), les populations de couleurs commencent à s'organiser aussi sur des bases ethniques. En 1902, l'African people organisation (APO) voit le jour au Cap. Très majoritairement coloured (métis), présidé par Abdullah Abdurahman (1872-1942), un petit-fils d'esclave, il prône des « droits égaux pour tous les hommes civilisés ». Au Natal, les indiens sont regroupés dans le congrès indien du Natal (1894), fondé par un jeune avocat, Gandhi. Sous sa direction, jusqu'à son départ pour l'Inde en 1914, la minorité Indienne est mobilisée dans une lutte non violente pour le respect de ses droits dans une forme de résistance appelée satyagraha (fermeté dans la vérité)[76]. Alors qu'en 1906 éclate au Natal une dernière rébellion tribale (la Rébellion Bambatha[77]), une pétition contre les laissez-passer, lancée par le Congrès des Indigènes du Transvaal, est adressée au gouvernement de Londres mais reste sans réponse[78]. C'est durant cette parenthèse coloniale de l'Afrique du Sud entièrement britannique que la ségrégation à grande échelle se met en place sous l'ère d'Alfred Milner, alors haut commissaire à l'Afrique du Sud, avec la création de la commission inter-coloniale des affaires indigènes sud-africaines présidée par Godfrey Lagden (1851-1934). Cette commission, composée uniquement de britanniques, pose comme principe la supériorité intellectuelle des Blancs afin de proposer plusieurs plans concernant les futures relations raciales dans un pays unifié. L'une de ses propositions est notamment d'établir des réserves indigènes à travers tout le territoire sud-africain[79].

La fondation de l'Union d'Afrique du Sud (South Africa Act - 1910)

Debout de gauche à droite : J.B.M. Hertzog, Henry Burton, F.R. Moor, C. O'Grady Gubbins, Jan Smuts, H.C. Hull, F.S. Malan, David Graaff. Assis de gauche à droite : J.W. Sauer, Louis Botha, Abraham Fischer

Au lendemain de la seconde Guerre des Boers, les républiques boers annexées par la Grande-Bretagne sont conjointement gérées par le Colonial Office au côté des colonies britanniques du Cap et du Natal. Après avoir accordé la formation de gouvernements autonomes et l'élection de parlements au Transvaal et dans la colonie de la rivière Orange, le gouvernement britannique décide de créer, sous la forme d'un dominion, une union étroite entre ces 4 colonies pour former un pays, à partir des modèles canadiens et australiens. Cette volonté coïncide avec les aspirations des populations boers. Une Convention nationale sud-africaine est réunie à Durban à partir de 1908. Au bout de trois sessions qui se tiennent à Bloemfontein et au Cap, la convention achève ses travaux le sur un projet d'Union Sud-Africaine, proposée ensuite aux assemblées législatives du Transvaal et de l'Orange, qui l'approuvent à l'unanimité ainsi qu'à l'assemblée de la colonie du Cap alors qu'Natal, les 3/4 des électeurs donnent leur assentiment au cours d'un référendum. Le projet est ensuite présenté au gouvernement britannique, qui le soumet sous forme de projet de loi au parlement britannique.

Exclus des négociations commencées à Durban, les élites bantoues du pays, souvent formées au sein des missions anglicanes, s'étaient réunis à Bloemfontein en mars 1909, pour participer à une convention indigène, première manifestation nationale d'une résistance politique noire au pouvoir blanc[80]. Sous la conduite de William Philip Schreiner, ancien premier ministre de la colonie du Cap, les représentants des Bantous et des Métis, vinrent à Londres pour exposer leurs doléances mais sans succès. Le projet de loi nommé South Africa Act instituant en Afrique du Sud un régime parlementaire sur le modèle du système de Westminster, est voté par le Parlement britannique le [81]. Son entrée en vigueur est prévue pour le . À cette date anniversaire de la fin de la guerre des Boers, la Colonie du Cap, rassemblée avec le Griqualand, le Stellaland et le Béchuanaland britannique, devient la nouvelle province du Cap pour former l'Union d'Afrique du Sud, au côté des provinces du Natal, du Transvaal et de l'État libre d'Orange. La capitale administrative de l'Union est fixée à Pretoria. Le siège du parlement est au Cap et le siège de la cour suprême est à Bloemfontein. L’anglais et le néerlandais sont les langues officielles du parlement. Le pays est doté d’armoiries qui figurent sur le drapeau colonial britannique d’Afrique du Sud, le Red Ensign.

Cette constitution allait permettre aux Afrikaners de reprendre en main la réalité du pouvoir politique à l'échelle d'un grand pays composé de quatre provinces distinctes[82].

La constitution de 1910[83] permet également aux anciennes républiques boers de continuer d'appliquer un système électoral ségrégationniste (favorable ainsi aux Afrikaners au Transvaal et de l’Orange) alors que dans la colonie du Cap les coloureds et les noirs, représentant alors 15 % du corps électoral, exercent leur droit de vote sous conditions censitaires[84].

C’est dans ce cadre que les Afrikaners, vaincus militairement, dominés économiquement par la minorité anglophone, s'attellent à la conquête du pouvoir politique.

L'Union sous le Parti Sud-Africain (1910-1924)

Les problèmes économiques et sociaux auxquels le nouveau dominion doit faire face sont multiples et complexes. L'organisation industrielle, la prolétarisation d'une partie des Afrikaners et le surpeuplement des terres africaines constituent les premiers dossiers vitaux du premier gouvernement sud-africain dirigé par le général boer Louis Botha, chef du parti afrikaner Het Volk et ancien héros de la guerre des Boers. Botha symbolise alors le retour des Afrikaners au pouvoir. Son gouvernement, comme ceux qui suivent, est constitué par une alliance d'anglophones et d'afrikaners modérés regroupés dans le parti sud-africain. On y trouve notamment le général Jan Smuts, un de ses camarades de combat[85]. Ce nouveau gouvernement doit affronter une opinion boer hostile au Royaume-Uni et l'opposition de « petits Blancs » déclassés et racistes, inquiets pour leur avenir.

Pour satisfaire leurs aspirations, Louis Botha et son gouvernement allaient s'attacher à promouvoir socialement la communauté afrikaner avec, notamment, le recrutement privilégié dans la fonction publique des membres du Volk, divers soutiens financiers pour l'achat de terres et de fermes (création de la banque afrikaner volkbank) et des mesures sociales d'avant-garde pour les mineurs.

En 1911, l'Afrique du Sud compte 4 millions de noirs, 1,3 million de blancs, 525 000 métis et 150 000 indiens[86]. La politique raciale et indigène du gouvernement Louis Botha s'inscrit alors dans la continuité des lois coloniales britanniques appliquées en fonction du code de couleur, le Colour bar, qui réglemente les relations interraciales. En 1911, pour assurer du travail au nombre croissant de chômeurs blancs, le gouvernement de Louis Botha fait voter des lois spécifiant que certains emplois du secteur minier sont réservés aux seuls blancs. En 1913, la loi sur la propriété foncière indigène (Native Land Act), inspirée des propositions de la commission Lagden, limite à 7,8 % du territoire les régions où les Noirs peuvent devenir propriétaire de terres[87]. L'application de cette loi prive bon nombre de paysans de l'exploitation de leurs terres situées en zone déclarée blanche[88]. Même si elle fut d'abord inappliquée avec la même rigueur sur l'ensemble du territoire sud-africain[Note 6], elle provoqua des abus venant à la fois des fermiers mais aussi des magistrats locaux[88]. Au fil des décennies, le récent essor de la paysannerie noire indépendante est progressivement annulée tandis que les conditions d'existence des paysans noirs se dégradent, obligeant nombre d'entre eux à louer leurs forces de travail aux fermiers blancs ou à aller dans les villes, contribuant ainsi à fabriquer un prolétariat non seulement rural mais aussi urbain[88].C'est pour protester contre cette loi que se rendent en 1914 au Royaume-Uni des représentants du tout nouveau Congrès National des Natifs Sud-Africains (SANNC) fondé un an plus tôt le à Bloemfontein pour organiser et unifier les différents peuples africains de l'Union afin de défendre leurs droits et leurs libertés.

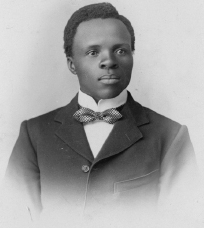

Le SANNC, qui prendra en 1923 le nom de congrès national africain (ANC), est alors la première organisation à représenter au niveau national les Noirs en prenant le relais des divers groupes et mouvements ethniques ou régionaux qui s'étaient multipliés durant le quart de siècle écoulé. Organisé sous la forme d'un parti politique britannique avec son cabinet fantôme, on y trouve surtout des intellectuels, des éducateurs, des juristes et des journalistes tels Sol Plaatje, le premier secrétaire général, Pixley Ka Isaka Seme, le premier trésorier général, John Dube, son premier président ou encore Alfred Mangena, le premier procureur noir du pays[89].

La mise en place des lois foncières et le renforcement du color bar n'apparaissent pas suffisantes pour les Afrikaners les plus radicaux, d'autant plus que ceux-ci sont surtout animés par leur rancœur envers la Grande-Bretagne.

Avant même l'engagement de l'Union dans la Première Guerre mondiale au côté du Royaume-Uni, un ancien de la guerre des Boers, le général James B. Hertzog, faisait dissidence en optant pour le combat nationaliste afrikaner et créait en 1914 le Parti national dont le programme radical était de mettre fin aux liens de l'Afrique du Sud avec la Couronne britannique[90]. Dès les élections de 1915, avec 27 députés, le Parti National s'impose comme le troisième parti du pays derrière le Parti sud-africain de Botha et les Unionistes.

La Première Guerre mondiale permet au dominion de conquérir de nouveaux territoires comme la colonie du Sud-Ouest Africain allemande en 1915. Mais cet engagement au côté des Britanniques est dénoncé par les Afrikaners intransigeants, partisans des Allemands du Sud-Ouest Africain. C'est à cette époque qu'une société secrète calviniste est fondée. Le but de la Broederbond, la « Ligue des frères », est la préservation et la promotion de l’identité afrikaner qu’elle soit politique, économique, sociale ou culturelle. Cette société d'entraide afrikaner devient finalement le moteur de la politique du pouvoir blanc et de tous les dirigeants politiques de cette époque[91]. Cette vision est plus tard longtemps partagée par l’Église réformée hollandaise, une autre composante importante de l’identité afrikaner[92].

Les années de guerre ont stimulée l'économie nationale. Les noirs, dont les élites ont soutenu l'effort de guerre, ont espéré une amélioration de leurs conditions de vie et la reconnaissance de leurs droits politiques mais ne voient rien venir sinon au quotidien un renforcement de la ségrégation.

À la mort soudaine de Louis Botha en 1919, son successeur, Jan Smuts, entreprend une politique économique très libérale vis-à-vis des conglomérats miniers. Ces derniers souhaitent notamment avoir des coûts de production les plus bas possibles et donc une main-d’œuvre à bon marché. À la même époque, Clements Kadalie fonde la industrial and commercial worker's union (ICU), le premier syndicat noir du pays.

Aux élections de 1920, Smuts sauve sa majorité en s'alliant aux unionistes et aux travaillistes alors que le Parti National qui détient la majorité relative des sièges, est isolé sans aucun allié[93].

Aux élections anticipées de 1921, la nouvelle majorité de Smuts est reconduite démontrant l'isolement du Parti national qui se met alors en quête d'alliés au prix d'un recentrage politique.

À la fin de l'année 1920, une crise économique frappe le pays qui décide la chambre des mines à remplacer les ouvriers blancs qualifiés par des ouvriers noirs, payés quatre fois moins. En janvier 1922, une grève générale des mineurs afrikaners soutenue par le parti communiste est déclenchée dans tout le pays exigeant le maintien des emplois des ouvriers blancs qualifiés et des améliorations salariales, le slogan étant « Travailleurs de tout pays, unissez-vous pour une Afrique du Sud blanche ». Aux revendications sociales s'ajoutèrent des revendications nationalistes et anticapitalistes initiées par les communistes blancs. Des émeutes éclatent contre la police venue évacuer les mines occupées par les mineurs ; une répression sanglante sur l'initiative de Smuts met fin en une semaine à leur rébellion (mars 1922). La répression est particulièrement sévère contre les communistes dont la hiérarchie blanche fut décapitée[94],[95].

La victoire policière de Smuts se transforme rapidement en une défaite morale. La loi sur les régions urbaines indigènes (natives urban areas act), votée en 1923, qui offre la latitude aux municipalités de pouvoir créer des quartiers réservés aux noirs et de limiter leur urbanisation, ne lui permet pas de reprendre l'ascendant dans l'électorat afrikaner d'autant plus que peu de villes appliquent cette loi, ne voulant pas assumer le coût financier que cette politique représente[96]. Tielman Roos, le leader nationaliste du Transvaal, parvient à rallier le petit parti travailliste (parti pivot au parlement) au parti national en vue des élections parlementaires de 1924.

Le premier gouvernement du parti national (1924-1933)

Le parti communiste ayant été écrasé par la répression policière, ses sympathisants se sont facilement retrouvés dans les thèmes nationalistes et anticapitalistes du parti national.

Les élections générales de 1924 sont alors une déroute électorale pour Smuts et son parti sud-africain contre l'alliance formée du parti national et du parti travailliste de Frederic Creswell[97]. La victoire ainsi acquise, Hertzog fut propulsé aux Union Buildings de Pretoria où il forme un cabinet de coalition comprenant deux ministres travaillistes.

Sa priorité est d'arracher les quelque 160 000 petits blancs à leur misère en étendant les emplois réservés dans l'industrie et le commerce.

Une de ses premières mesures symboliques est aussi de remplacer le néerlandais par l’afrikaans comme langue officielle au côté de l'anglais. Il met également en route une consultation populaire devant aboutir à la création d'un hymne officiel sud-africain et d'un drapeau national en remplacement du drapeau colonial aux couleurs britanniques. Le nouveau drapeau national d'Afrique du Sud est adopté par le parlement en 1927[98]. Consensuel, il symbolise l'histoire blanche du pays et l’union entre les quatre provinces, en reprenant les trois couleurs horizontales, orange, blanc et bleu du Princevlag hollandais du XVIIe siècle, les drapeaux Boers et l'Union Jack. L'hymne national adopté est « Die Stem van Suid-Afrika » dont les paroles provenaient d'un poème de l'écrivain sud-africain Cornelis Jacobus Langenhoven[99].

Aux élections de 1929, le Parti National obtient la majorité absolue des sièges avec seulement 41 % des suffrages contre 47 % des voix au Parti sud-africain de Smuts. Les travaillistes restent néanmoins au gouvernement[100].

Ce sont des années de prospérité pour les Afrikaners, notamment pour les petits blancs pour lesquels le gouvernement Hertzog manifeste tout autant un souci de promotion sociale que celui de protéger la classe moyenne blanche laborieuse face au « dumping racial » pratiqué par les compagnies minières[101]. Cette politique qui permet au niveau de vie des Afrikaners de s'améliorer va se heurter à la crise économique qui frappe le pays dans les années 1930.