« Femme » : différence entre les versions

m Révocation des modifications de 208.111.87.59 (retour à la dernière version de Abujoy) |

m Wikification. |

||

| Ligne 305 : | Ligne 305 : | ||

=== Références === |

=== Références === |

||

{{Références|colonnes=2|références= |

{{Références|colonnes=2|références= |

||

<ref name="esperance">{{Article|titre=Les espérances de vie en bonne santé des Européens |

<ref name="esperance">{{Article|titre=Les espérances de vie en bonne santé des Européens|journal=Population & Sociétés|numéro=499|mois=avril|année=2013|lire en ligne=http://www.ined.fr/fichier/s_rubrique/19167/population_societes_2013_499_esperances_vie.fr.pdf|consulté le=1 mars 2015|prénom1=Jean-Marie|nom1=Robine|prénom2=Emmanuelle|nom2=Cambois|éditeur=[[Institut national d’études démographiques]]}}</ref> |

||

<ref name="oestrus">{{Article|langue=en|nom1=Gangestad |prénom1=S.W.|prénom2= R. |nom2=Thornhill |année=2008|titre=Human oestrus|journal= [[Proceedings of the Royal Society|Proceedings of the Royal Society, série B]] |numéro= 275|pages= 991-1000| doi =10.1098/rspb.2007.1425}}</ref> |

<ref name="oestrus">{{Article|langue=en|nom1=Gangestad |prénom1=S.W.|prénom2= R. |nom2=Thornhill |année=2008|titre=Human oestrus|journal= [[Proceedings of the Royal Society|Proceedings of the Royal Society, série B]] |numéro= 275|pages= 991-1000| doi =10.1098/rspb.2007.1425}}</ref> |

||

<ref name="grossesse">{{Lien web|url=http://www.insee.fr/fr/insee_regions/limousin/themes/focal/la_revue/rev996A.pdf | titre = Les naissances multiples | prénom1=Alain |nom1 = Malmartel | éditeur= [[Institut national de la statistique et des études économiques|Insee]] | consulté le = 1{{er}} mars 2015}}</ref> |

<ref name="grossesse">{{Lien web|url=http://www.insee.fr/fr/insee_regions/limousin/themes/focal/la_revue/rev996A.pdf | titre = Les naissances multiples | prénom1=Alain |nom1 = Malmartel | éditeur= [[Institut national de la statistique et des études économiques|Insee]] | consulté le = 1{{er}} mars 2015}}</ref> |

||

| Ligne 319 : | Ligne 319 : | ||

<ref name="tibet">{{Ouvrage|titre=[[Le Tibet est-il chinois ?]]| prénom1=Anne-Marie |nom1=Blondeau| directeur1 = oui| lien auteur1=Anne-Marie Blondeau| prénom2=Katia |nom2 =Buffetrille | directeur2 = oui | lien auteur2= Katia Buffertrille | éditeur = Albin Michel | année= 2002|isbn=2-226-13426-3}}</ref> |

<ref name="tibet">{{Ouvrage|titre=[[Le Tibet est-il chinois ?]]| prénom1=Anne-Marie |nom1=Blondeau| directeur1 = oui| lien auteur1=Anne-Marie Blondeau| prénom2=Katia |nom2 =Buffetrille | directeur2 = oui | lien auteur2= Katia Buffertrille | éditeur = Albin Michel | année= 2002|isbn=2-226-13426-3}}</ref> |

||

<ref name="combats">{{Ouvrage|titre = Combats des nonnes tibétaines | auteur1 = Havnevik Hanna|année= 1995 | éditeur = Dharma | isbn =2-86487-025-8}}</ref> |

<ref name="combats">{{Ouvrage|titre = Combats des nonnes tibétaines | auteur1 = Havnevik Hanna|année= 1995 | éditeur = Dharma | isbn =2-86487-025-8}}</ref> |

||

<ref name="cicr">{{Ouvrage| |

<ref name="cicr">{{Ouvrage|prénom1=Carol|nom1=Mann|lien auteur1=Carol Mann|titre=Femmes dans la guerre (1914-1945) : Survivre au féminin devant et durant deux conflits mondiaux|éditeur=Pygmalion|année=2010|pages=380|isbn=978-2756402895}}</ref> |

||

<ref name="unfpa">{{Ouvrage| |

<ref name="unfpa">{{Ouvrage|éditeur=[[Fonds des Nations unies pour la population]]|collection=État de la population mondiale|année=2005|titre=La promesse d’égalité|sous-titre=Egalité des sexes, santé en matière de procréation et objectifs du Millénaire pour le développement|consulté le=1 mars 2015|prénom1=Thoraya Ahmed|nom1=Obaid|directeur1=oui}}</ref> |

||

<ref name="politique">{{Article|journal=[[Libération (journal)|Libération]] |

<ref name="politique">{{Article|journal=[[Libération (journal)|Libération]]|lire en ligne=http://www.liberation.fr/evenement/2006/10/12/la-femme-pas-encore-un-homme-politique_54090|titre=La femme pas encore un homme politique|auteur1=Charlotte Rotman|jour=12|mois=octobre|année=2006|consulté le=1 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="insee">{{Article| |

<ref name="insee">{{Article|lire en ligne=http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es337-338g.pdf|éditeur=Insee|titre=Une mesure de la discrimination dans l'écart de salaire entre hommes et femmes|prénom1=Dominique|nom1=Meurs|prénom2=Sophie|nom2=Ponthieux|année=2000|consulté le=1 mars 2015|journal=Économie et statistique|numéro=337-338}}</ref> |

||

<ref name="inegalite">{{Lien web| |

<ref name="inegalite">{{Lien web|url=http://www.inegalites.fr/spip.php?page=article&id_article=972&id_groupe=15&id_mot=104&id_rubrique=151|titre=Les inégalités de salaires hommes-femmes : état des lieux|jour=29|mois=janvier|année=2013|éditeur=[[Observatoire des inégalités]]}}</ref> |

||

<ref name="Thebaud">{{Article|prénom1=Françoise |nom1 =Thébaud | titre = L'épreuve de la guerre|journal = [[L'Histoire]]| numéro = 245 |mois = juillet |année =2000}}</ref> |

<ref name="Thebaud">{{Article|prénom1=Françoise |nom1 =Thébaud | titre = L'épreuve de la guerre|journal = [[L'Histoire]]| numéro = 245 |mois = juillet |année =2000}}</ref> |

||

<ref name="coursMarieCurie">{{Lien web|titre=Gustation et olfaction |

<ref name="coursMarieCurie">{{Lien web|titre=Gustation et olfaction|sous-titre=Les sens chimiques|prénom1=Jean-François|nom1=Vibert|éditeur=Faculté de médecine Pierre et Marie Curie|url=http://www.uvp5.univ-paris5.fr/wikinu/docspecialites/NEUROPHYSIOLOGIE/Neurophysiologie_UPMC/2007-neurophysio-gustationOlfaction-jfv.pdf|site=[http://www.uvp5.univ-paris5.fr Université virtuelle Paris V]|consulté le=1 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="olfactionReview">{{Article|langue=en|titre=Pregnancy and olfaction: a review|prénom1=E. Leslie |

<ref name="olfactionReview">{{Article|langue=en|titre=Pregnancy and olfaction: a review|prénom1=E. Leslie|nom1=Cameron|journal=Frontiers in Psychology|année=2014|volume=5|numéro=67|lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3915141/|consulté le=4 mars 2015|doi=10.3389/fpsyg.2014.00067}}</ref> |

||

<ref name="bassin">{{Ouvrage|titre=Anatomie médicale: aspects fondamentaux et applications cliniques |

<ref name="bassin">{{Ouvrage|titre=Anatomie médicale: aspects fondamentaux et applications cliniques|prénom1=Keith Lean|nom1=Moore|prénom2=Arthur F.|nom2=Dalley|éditeur=De Boeck Supérieur|année=2001|pages=1177|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=w1K6RaRlbBsC|passage=337-338}}</ref> |

||

<ref name="seinAnatomie">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 72-77</ref> |

<ref name="seinAnatomie">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 72-77</ref> |

||

<ref name="anatomieVulve">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 411-412</ref> |

<ref name="anatomieVulve">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 411-412</ref> |

||

<ref name="anatomieVagin">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 371-377</ref> |

<ref name="anatomieVagin">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 371-377</ref> |

||

<ref name="anatomieTrompe">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 383-384</ref> |

<ref name="anatomieTrompe">Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, {{opcit}}, p. 383-384</ref> |

||

<ref name="anatomieGuide">{{Ouvrage|collection=Les Guides de la connaissance |

<ref name="anatomieGuide">{{Ouvrage|collection=Les Guides de la connaissance|titre=Le Corps Humain|sous-titre=Comprendre notre organisme et son fonctionnement|volume=4|auteur=QA International|éditeur=Québec Amérique|année=2002|isbn=9782764411087|pages=128|lire en ligne=https://books.google.fr/books?id=ZhrMIrhp-HoC}}</ref> |

||

<ref name="dicoAnatomie">{{Lien web |

<ref name="dicoAnatomie">{{Lien web|titre=Angle subpubien|url=http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=angle%20subpubien|site=[http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ dictionnaire.academie-medecine.fr]|éditeur=[[Académie nationale de médecine]]|année=2015|consulté le=3 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="definitionVulve">{{Lien web |

<ref name="definitionVulve">{{Lien web|titre=Vulve|url=http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=vulve|site=[http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ dictionnaire.academie-medecine.fr]|éditeur=[[Académie nationale de médecine]]|année=2015|consulté le=8 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="definitionVagin">{{Lien web |

<ref name="definitionVagin">{{Lien web|titre=Vagin|url=http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=vagin|site=[http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ dictionnaire.academie-medecine.fr]|éditeur=[[Académie nationale de médecine]]|année=2015|consulté le=8 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="definitionOvaire">{{Lien web |

<ref name="definitionOvaire">{{Lien web|titre=Ovaire|url=http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=ovaire|site=[http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ dictionnaire.academie-medecine.fr]|éditeur=[[Académie nationale de médecine]]|année=2015|consulté le=15 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="definitionUterus">{{Lien web |

<ref name="definitionUterus">{{Lien web|titre=Utérus|url=http://dictionnaire.academie-medecine.fr/?q=utérus|site=[http://dictionnaire.academie-medecine.fr/ dictionnaire.academie-medecine.fr]|éditeur=[[Académie nationale de médecine]]|année=2015|consulté le=15 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="pelvisEvolution">{{Article|langue=en|titre=Progressive Changes in Brain Size and Musculo-Skeletal Traits in Seven Hominoid Populations |

<ref name="pelvisEvolution">{{Article|langue=en|titre=Progressive Changes in Brain Size and Musculo-Skeletal Traits in Seven Hominoid Populations|nom1=Rushton|prénom1=J.P.|nom2=Rushton|prénom2=E.W.|journal=Human Evolution|volume=19|numéro=3|pages=173-196|année=2004|lire en ligne=http://psychology.uwo.ca/faculty/rushtonpdfs/2004%20Human%20Evolution.pdf}}</ref> |

||

<ref name="coursGyneco">{{Lien web|titre |

<ref name="coursGyneco">{{Lien web|titre=Anatomie et physiologie sexuelle de la femme|auteur=Jeanine Ohl|url=http://www.cgoa.fr/a_anatomie-feminine_ohl.pdf|éditeur=Collège des Gynécologues et Obsétriciens d'Alsace|site=[http://www.cgoa.fr www.cgoa.fr]|consulté le=4 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="stress">{{Lien web|titre=Sexe et différenciation sexuelle |

<ref name="stress">{{Lien web|titre=Sexe et différenciation sexuelle|url=http://www.stresshumain.ca/chaire-sur-la-sante-mentale-des-femmes-et-des-hommes/chercheurs-cliniciens-et-medecins/sexe-et-differenciation-sexuelle.html|site=[http://www.stresshumain.ca www.stresshumain.ca]|éditeur=Centre d'études sur le stress humain|consulté le=9 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="bases">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital |

<ref name="bases">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital|sous-titre=Bases génétiques de la détermination du sexe|url=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/1bases.htm|site=[http://www.snv.jussieu.fr www.snv.jussieu.fr]|éditeur=Faculté de Biologie UFR|auteur=Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret|consulté le=9 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="bases2">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital |

<ref name="bases2">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital|sous-titre=Différenciation morphologique de l'appareil génital|url=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/2anotomie.htm|site=[http://www.snv.jussieu.fr www.snv.jussieu.fr]|éditeur=Faculté de Biologie UFR|auteur=Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret|consulté le=9 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="bases3">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital | sous-titre = Contrôle génétique des différentes étapes|url=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/3genes.htm| site =[http://www.snv.jussieu.fr www.snv.jussieu.fr] | éditeur = Faculté de Biologie UFR | auteur = Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret | consulté le = 9 mars 2015}}</ref> |

<ref name="bases3">{{Lien web|titre=La mise en place de l'appareil génital | sous-titre = Contrôle génétique des différentes étapes|url=http://www.snv.jussieu.fr/vie/dossiers/sexegene/3genes.htm| site =[http://www.snv.jussieu.fr www.snv.jussieu.fr] | éditeur = Faculté de Biologie UFR | auteur = Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret | consulté le = 9 mars 2015}}</ref> |

||

<ref name="femmeReligion_12-33">{{Ouvrage| titre= Déesses ou servantes de Dieu ? Femmes et religions | prénom1=Odon | nom1= Vallet | lien auteur1 = Odon Vallet | collection = Découvertes Gallimard Religions | éditeur = [[Gallimard]] | année = 1994 | mois = avril | isbn = 2-07-053257-7}}, {{citation|Les avatars de la déesse-mère}}, p. |

<ref name="femmeReligion_12-33">{{Ouvrage| titre= Déesses ou servantes de Dieu ? Femmes et religions | prénom1=Odon | nom1= Vallet | lien auteur1 = Odon Vallet | collection = Découvertes Gallimard Religions | éditeur = [[Gallimard]] | année = 1994 | mois = avril | isbn = 2-07-053257-7}}, {{citation|Les avatars de la déesse-mère}}, {{p.|12-33}}</ref> |

||

<ref name="femmeReligion_34-55">[[Odon Vallet]], {{opcit}}, {{citation|Le lignage de la Vierge}}, p. |

<ref name="femmeReligion_34-55">[[Odon Vallet]], {{opcit}}, {{citation|Le lignage de la Vierge}}, {{p.|34-51}}</ref> |

||

<ref name="femmeReligion_52-65">[[Odon Vallet]], {{opcit}}, {{citation|Les Servantes de Dieu}}, p. |

<ref name="femmeReligion_52-65">[[Odon Vallet]], {{opcit}}, {{citation|Les Servantes de Dieu}}, {{p.|34-51}}</ref> |

||

}} |

}} |

||

Version du 14 juillet 2018 à 19:41

Une femme est un être humain de sexe ou genre féminin et d'âge adulte. Avant la puberté, elle porte le nom de fille.

Terminologie

Une femme est l'être qui dans l'espèce humaine appartient au sexe ou au genre féminin[1],[2],[3],[4].

Le substantif féminin femme est issu du latin[1],[2] classique[2] femina[5] dont l'étymologie a été discutée. Les grammairiens latins rapprochaient femina de femen (« cuisse »[6]) ou de femur (id.[7])[8]. Mais il s'agit d'une étymologie erronée. Les linguistes considèrent aujourd'hui que femina est un participe[9] présent passif[10],[11],[12]. Il a d'abord signifié « femelle » puis « femme, épouse » et a concurrencé mulier (« femme ») et uxor (« épouse »)[2].

En français, femme est attesté dès la fin[2] du Xe siècle[1] : d'après le Trésor de la langue française informatisé[2], sa première occurrence se trouve dans la Passion de Clermont.

Le terme fille désigne la femme à ses stades infantile et pubère.

Biologie et anatomie

Différenciation sexuelle

Dans l'espèce humaine, le sexe génétique des individus est déterminé par la 23e paire de chromosomes ou chromosomes sexuels, dont les deux possibilités sont XX (féminin) et XY (masculin). Pour le sexe féminin, la paire de chromosomes sexuels XX est forgée à la fécondation par l'union d'un ovule maternel, qui est toujours porteur d'un chromosome X, et d’un spermatozoïde paternel, qui est porteur ici d'un chromosome X également[13].

Jusqu'à la septième semaine de développement, l'embryon humain mâle ou femelle est morphologiquement indifférencié. À 4 semaines apparait la crête génitale, qui est une première ébauche de gonades (organes de reproduction) encore indifférenciées à ce stade[14].

Entre 4 et 5 semaines les canaux de Wolff et à 6 semaines, les canaux de Müller se développent pour former deux types de canaux déférents dont chaque sexe, sous l'action de ses hormones caractéristiques, n'en développera qu'un type au détriment de l'autre : les canaux de Wolff pour les embryons masculins, les canaux de Müller pour les embryons féminins[15]. Les crêtes mammaires se développent dans les deux sexes au cours de la 7ème semaine de la vie embryonnaire et portent 5 à 7 paires de bourgeons mammaires qui se résorbent à la 8ème semaine, sauf la 4ème paire dans la région thoracique qui formera les mamelons dans les deux sexes.

Chez les embryons de sexe féminin, la transformation des gonades indifférenciées en ovaires a lieu entre 8 et 10 semaines de développement embryonnaire. C'est la différenciation ovarienne. Les follicules ne se formeront qu'après la naissance.

Les ovaires produisent des œstrogènes. C'est cette hormone qui va maintenir les canaux de Müller[16], et les amener à se transformer peu à peu en oviductes[17]. Les canaux de Wolff, eux, dégénèrent par l'absence de testostérone[17],[18] et la différenciation est favorisée par le gène DAX1, qui inhibe les caractères masculins[16].

Les canaux de Müller se modifient pour former, dans leur partie supérieure, les trompes de Fallope, dans les segments moyens, deux cornes utérines qui se souderont en un utérus unique au 4ème mois de l'embryon. Dans le segment inférieur, les deux canaux fusionnent pour constituer le canal utéro-vaginal et le renflement postérieur, le tubercule de Müller, constitue le col de l'utérus alors que la cavité du vagin se forme. Chez le foetus féminin, les orifices génital et urinaire sont distincts. Les organes génitaux externes féminins se forment au cours du 3ème mois de la vie foetale.

À la naissance, la structure de la glande mammaire est inachevée et comporte une ramification de canaux galactophores primordiaux. L'arrêt du fonctionnement placentaire s'accompagne d'une suppression des œstrogènes maternels qui provoque de manière transitoire, dans les deux sexes, un état congestif des seins et une sécrétion lactée.[19]. À ce stade, les glandes mammaires n'évoluent plus chez le garçon. Chez la fille, elles restent au repos jusqu’à la puberté, où leur évolution amène le développement des seins.

Anatomie

Avant la puberté, la masse grasse et la masse maigre (qui comprend les tissus non adipeux, la masse osseuse et la masse musculaire) sont quasiment équivalentes dans les deux sexes.

Après la puberté, chez la femme, la masse osseuse représente 2,7 à 3 kg (homme : 4,5 à 5 kg), la masse musculaire 20 à 25 % de la masse corporelle (homme : 45 à 50 %) et la masse graisseuse 26 à 28 % de la masse corporelle (homme : 14 %)[20].

Globalement, l'anatomie des femmes se distingue de celle des hommes par une stature [réf. nécessaire], une masse et un indice de masse corporelle inférieurs. Les femmes ont en général une puissance musculaire inférieure à celle des hommes. Leur système pileux est en général moins développé. L'anatomie de la femme présente aussi de nombreux caractères sexuels secondaires : seins proéminents même en dehors des périodes de gestation et d'allaitement, rapport taille-hanche prononcé, et tessiture de la voix plus aigüe.

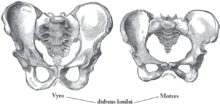

Bassin

Le squelette de la femme est généralement plus petit que celui de l'homme, mais il n'y a pas de différences fondamentales entre les deux sexes, hormis la forme du bassin[21]. Pour les deux sexes, celle-ci est avant tout adaptée à la bipédie, mais, pour la femme, permet également l'accouchement[22]. Le sexe est souvent aisément identifiable à la forme du bassin : c'est un indicateur de diagnostic sexuel pour la médecine légale et l'archéologie[22].

Le diamètre latéral du petit bassin s'est agrandi au cours de l'histoire évolutive des homininés, pour suivre l'augmentation du volume du crâne : s'il est de 99,1 mm chez les australopithèques, il augmente peu à peu depuis Homo habilis jusqu'à Homo erectus, dont le diamètre du pelvis couvre celui de l'humain moderne[23].

Le bassin de la femme est plus léger, plus large et plus fin que celui de l'homme. Les détroits inférieur et supérieur sont plus grands[22]. L'angle subpubien, formé par les deux branches ischio-pubiennes à la jonction avec la symphyse pubienne, est d'environ 75°[24] tandis que chez l'homme, il est rarement supérieur à 60°. Toutefois, les trois formes les plus courantes de bassin (androïde, gynécoïde et anthropoïde) peuvent être partagées chez l'un ou l'autre sexe[22].

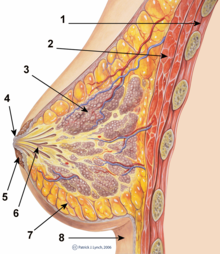

Seins

Les seins des femmes sont plus développés que ceux des hommes. Implantés entre la 3e et la 6e côte, les seins reposent sur le grand pectoral[25]. Richement vascularisés, ils sont essentiellement composés de tissu adipeux. Souvent asymétriques[26], ils ont des tailles et formes différents selon les individus, qui dépendent de la génétique et de la diététique[25].

Les seins s'accroissent à la puberté par le développement du système glandulaire et l'apport de tissu adipeux. Chez la plupart des femmes, la taille des seins augmente durant le cycle menstruel et durant la grossesse. Lorsqu'une femme a eu plusieurs enfants, les seins sont plus volumineux et pendants. Chez une femme âgée, le sein rétrécit, du fait de l'atrophie des glandes mammaires et de la diminution du tissu adipeux[25].

L’aréole est une zone circulaire, pigmentée et en relief qui contient quinze à vingt glandes sébacées. Le mamelon se situe dans l'aréole et contient les canaux galactophores. Cette zone est fortement innervée et donc sensible[26]. Lors de l'allaitement, les glandes sébacées produisent une huile qui protègent le sein du mâchonnement et les glandes mammaires sécrètent le lait[25].

Vulve

Située entre les faces internes des cuisses, la vulve forme une fente qui s'étend du bas du ventre à 3 cm en avant de l’anus[27]. La vulve contient l'ensemble des organes génitaux externes de la femme[28]. Elle est constituée du mont de Vénus, des grandes et des petites lèvres enserrant l'entrée du vagin, de la partie externe du clitoris et du méat urinaire[27].

Les grandes lèvres forment les replis externes de la vulve. Leur face externe est recouverte de poils, tandis que la face interne est glabre, de couleur rosée et humide[26]. Les petites lèvres, situées à l'intérieur des grandes, sont glabres, rosées et humides : elles ont un aspect de muqueuse bien qu'il s'agisse de peau[28]. À l'avant, les petits lèvres forment deux replis autour de la partie externe du gland du clitoris : le prépuce et le frein. Le vestibule, à l'intérieur des petites lèvres, se compose du méat urétral et des orifices du vagin avec l'hymen, des glandes de Bartholin et des glandes de Skene qui produisent les sécrétions vaginales[26].

Organe de la stimulation sexuelle, la vulve est richement vascularisée, innervée et comporte un grand nombre de récepteurs sensoriels, la sensibilité étant la plus fine au niveau du clitoris[28]. Du tissu érectile est présent sur le clitoris, les petites lèvres et les bulbes du vestibule[28] et des zones semi-érectiles sur les grandes lèvres[26].

Clitoris

Le clitoris est un organe de l'appareil reproducteur féminin dont la partie visible se situe au sommet des petites lèvres ; il forme une proéminence d’environ 0,7 à 1 centimètre de diamètre, et s’avère être la conjonction, en profondeur, de deux racines de dix centimètres qui entourent le vagin et l’urètre. Cet organe joue un rôle important dans l’excitation sexuelle et le comportement de reproduction, en particulier en favorisant le développement de la motivation sexuelle et de la jouissance1.

Organes génitaux internes

L'appareil génital interne de la femme se compose du clitoris (qui dispose de larges racines internes)[29], du vagin, de l'utérus, des trompes utérines et des ovaires[30]. Ses fonctions sont très différentes de celles de l'homme : il permet le transport des spermatozoïdes du fond du vagin jusqu’à la trompe utérine, puis de l’embryon jusqu'à la cavité utérine et enfin l'implantation de l’embryon et son développement dans l’utérus jusqu'à l'accouchement. Toutefois, il existe des similitudes avec l'appareil masculin, notamment avec la production et le transport des gamètes depuis les gonades, la production des hormones sexuelles et le rôle dans l'excitation sexuelle et l'orgasme[26].

S’étendant de l’utérus à la vulve et situé entre la vessie et l’urètre en avant et le rectum en arrière, le vagin est un conduit musculo-membraneux[26] mesurant environ huit centimètres[31]. Il reçoit le pénis et l'éjaculat lors des rapports sexuels[30]. Le vagin est très élastique et extensible, puisqu'il s'agrandit considérablement lors de l'accouchement[30]. Sa sensibilité est sujette à une grande variabilité individuelle[26] ; elle est plus importante dans sa partie inférieure et dépend des muscles du périnée[26].

L'utérus est l'organe de la nidation et du développement du fœtus. Il est composé de trois couches musculaires lisses et l'intérieur comprend l'endomètre, soumis aux variations menstruelles. L'utérus est en forme de cône, la pointe du bas formant le col de l'utérus — qui mène au vagin — et les extrémités latérales supérieures débouchant sur les trompes utérines ou trompes de Fallope[32]. Le col de l'utérus secrète la glaire cervicale produite par les glandes du canal cervical en période pré-ovulatoire.

La taille de l'utérus varie entre l'enfance, la puberté, la grossesse — où il s'adapte à la taille du fœtus — et la ménopause[30].

Les deux trompes utérines conduisent l'ovule de l'ovaire jusqu'à l'utérus. C'est également dans cet organe que se produit la fécondation. Elles sont souvent représentées symétriques, en forme de cornes recourbées vers la partie inférieure du corps, bien qu'usuellement la dissymétrie soit fréquente[33]. Les deux ovaires produisent les ovules et sécrètent une partie des hormones sexuelles[34].

Reproduction

La femme est féconde dès la ménarche, qui survient en général vers l'âge de onze ans, jusqu'à la ménopause qui survient, elle, vers la cinquantaine, et qui est propre à l'espèce humaine. Le cycle ovarien dure environ 28 jours, et est marqué par les menstruations. Contrairement à la plupart des espèces de primates, il n'existe pas de chaleurs, et la période de meilleure fécondité n'est donc pas décelable par les mâles. Cependant, il est avéré que le comportement sexuel des femmes, notamment lors de la recherche d'un partenaire sexuel, est sensiblement différent pendant l'œstrus. L'attirance sexuelle augmente avec l'âge, ainsi que la maturité sexuelle[35].

Grossesse

La gestation chez la femme est appelée grossesse, et dure neuf mois. Une femme gravide est dite enceinte. La grossesse est le plus souvent mono-embryonnaire. En France, entre 1995 et 1996, un accouchement sur soixante-dix donne lieu à des naissances multiples, jumeaux ou triplés[36]. La parturition, quant à elle, est appelée accouchement. L'accouchement s'effectue le plus souvent dans la douleur, en raison du volume de la boîte crânienne de l'enfant. Le placenta est éliminé[37].

Allaitement

La lactation humaine est liée à la maternité. En fin de grossesse, les cellules mammaire évoluent en cellules sécrétoires, entamant la phase colostrale (lactogénèse de stade I) qui perdure 2 ou 3 jours après la naissance. Elle est suivie par la montée laiteuse, déclenchée par la chute du taux des hormones placentaires qui installe la phase lactée (lactogénèse de stade II). La production de lait augmente et s'adapte aux besoins de l'enfant[38].

Santé

Les femmes ont une espérance de vie plus élevée que celle des hommes. En 2010, dans les pays de l'Union européenne, les femmes vivent en moyenne 3,5 ans de plus que les hommes, l'écart variant entre les pays, de 1,9 ans en Grèce à 5,3 ans en Estonie. Toutefois l'espérance de vie en bonne santé est en Europe quasiment identique, avec des écarts entre hommes et femmes de 0,2 à 0,8 ans en moyenne, en faveur des femmes[39].

Il nait légèrement moins de femmes que d'hommes (environ 104 garçons pour 100 filles). Ce phénomène est appelé surmasculinité à la naissance.

Sens

La sensibilité olfactive est meilleure pour les femmes que pour les hommes, notamment pour les femmes en âge de procréer[40]. L'olfaction évolue au cours de cycle menstruel et est le plus fort durant l'ovulation[40]. Lors de la grossesse, de nombreux témoignages font état de l'accroissement de la sensibilité de l'odorat, toutefois, plusieurs études ne sont pas parvenues à prouver une hyperosmie lors de la grossesse[41].

Psychomotricité

Selon certaines études[42], les femmes présenteraient des aptitudes psychomotrices différentes de celles des hommes : elles seraient notamment plus aptes à maîtriser les subtilités du langage et auraient plus d'adresse manuelle, tandis que les hommes seraient plus performants en matière d'orientation dans l'espace et de raisonnement logique[43],[44]. Ces études sont sujettes à des critiques portant notamment sur les tailles d'échantillons statistiquement trop restreints.

Il existe d'autres études démontrant quant à elles, l'absence de dimorphisme sexuel cognitif[45].

Symbolique de la femme

Dans les arts

Architecture

Sculpture

Peinture et dessin

Musique

Littérature

Arts de la scène

Cinéma

Définitions culturelles

C'est à partir de la prise de conscience de l'inégalité de condition et de statut social entre les hommes et les femmes au XXe siècle, que s'est développée l'étude de la place des femmes dans les différentes cultures[Lesquelles ?] et époques[Lesquelles ?]. Les mouvements féministes combattent les inégalités de droits et de statuts entre les hommes et les femmes. Plusieurs chercheurs[Qui ?] ont tenté, notamment à partir des années 1970, de lutter contre ce qu'ils percevaient comme un biais sexiste des sciences sociales, par exemple en histoire et ont montré l'absence des femmes en tant qu'objet d'étude.[46][47][48][49][50][51][52][53][54].

Le problème de la condition des femmes dans la société, inéquitable et injuste, a été un des thèmes de réflexion les plus étudiés au XXe siècle[réf. souhaitée] et l'actualité lui a parfois donné une place prépondérante dans le débat civil et politique, comme pendant les événements de mai 68 en France. La place des femmes est au début du XXIe siècle un enjeu politique et d'actualité important, comme au Québec.[réf. souhaitée]

Histoire de la condition féminine

Antiquité

Grèce

Les filles, n'étant pas formées à l'art de la guerre ne pouvaient donc pas défendre la cité. Considérées comme moins utiles que les garçons, elles étaient plus souvent exposées qu'eux, c'est-à-dire abandonnées dans la nature, ou vendues comme esclaves (Stobée[55] rappelle la formule : « Un garçon, on l'élève toujours, même si on est pauvre ; une fille, on l'expose, même si on est riche. ») Dans les cas où elles étaient élevées, elles bénéficiaient de moins de soins et d'attention.

La misogynie est courante et les femmes sont éloignées de la vie intellectuelle de la cité. Sémonide d'Amorgos dit d'ailleurs que « c'est Zeus qui a créé le mal suprême : les femmes », faisant référence au mythe de Pandore. On trouve, cependant, quelques exceptions, notamment à l'école pythagoricienne qui avait en son sein la mathématicienne, médecin et philosophe Théano.

De plus, à Sparte les femmes sont considérées, sinon comme égales des hommes, du moins comme jouant un rôle primordial dans la Cité. Ainsi reçoivent-elles une éducation fondée sur l'apprentissage de la musique et de la danse, mais ayant aussi pour but de développer leur solidité physique : course à pied, lancer du disque et du javelot. Il n'est pas rare de voir des femmes monter à cheval et, à l'instar des hommes, une partie de leur formation (l'Agôgè) inclut des activités de lutte. Les Spartiates considéraient en effet que seules des femmes solides et vigoureuses pouvaient donner naissance à de futurs grands soldats, et cela conformément à la structure belliciste de leur société.

Dans Lysistrata, une comédie de 411 av. J.-C., Aristophane imagine les femmes faisant une « grève du sexe », afin de raisonner leurs maris et établir la paix entre les cités : « Pour arrêter la guerre, refusez-vous à vos maris. »

Rome

À Rome, le statut civil de la femme est initialement déterminé par son rôle par rapport aux hommes :

- puella, virgo (jeune fille) : la fille reçoit essentiellement une instruction domestique ; elle porte, comme le garçon, une bulle qu'elle abandonne le jour de son mariage ;

- uxor, conjux (épouse) : les filles se marient à partir de 14 ans environ, puis de plus en plus tôt au cours des siècles (vers 12 ans à la fin de l'Empire romain d'occident)[réf. nécessaire] ; la femme est considérée comme une mineure qui passe par le mariage de l'autorité du père à celle de son mari ; il convient cependant de remarquer que ce statut est aussi celui de la plupart des hommes de la maison, soumis à l'autorité du patriarche ;

- matrona, materfamilias (mère de famille) : en tant que mère, la femme est gardienne du foyer.

Le Code de Théodose comporte plus de deux cents lois détaillant le statut de la femme au Bas-Empire romain[56][réf. souhaitée].

Le droit romain évoluant, la femme acquiert progressivement l'égalité juridique[57].

Perse

Le zoroastrisme affirme l'égalité entre hommes et femmes. Il y a peu de sources sur la place des femmes dans la Perse antique mais les tablettes élamites retrouvées à Persépolis montrent cependant qu'elles travaillaient au même titre que les hommes et recevaient le même salaire. À noter aussi que sous la dynastie sassanide deux femmes sont brièvement montées sur le trône.

Sociétés industrielles

Depuis le XIXe siècle[58][réf. souhaitée] et jusqu'à aujourd'hui, les professions se sont asexuées même si des différences subsistent et que les salaires ne sont pas les mêmes. Les femmes occupent majoritairement des emplois dans le secteur tertiaire (services), notamment dans des postes relationnels ou touchant aux fonctions domestiques (cuisine, ménage, soins, garde et éducation des enfants).

Conditions générales

Mêmes si au cours de l'histoire les femmes sont beaucoup moins susceptibles d'êtres exposées à la violence que les hommes[59], les femmes connaissent aussi la violence.

France

En France, entre 2010 et 2012, une étude de l'Insee et de l'ONDRP sur les Français de 18 à 59 ans montre que 201 000 femmes et 74 000 hommes déclarent avoir été victimes de violences conjugales[60]. Le taux de plainte pour les violences conjugales est de 16 % pour les femmes et 7 % pour les hommes[60], le plus faible taux de plainte des hommes s'explique par un biais culturel, les hommes n'osant pas porter plainte contre leur conjointe[61].

83 000 femmes et 13 000 hommes sondés déclarent avoir été victimes de viols et le taux de plainte est de 11 % pour les femmes et un taux non significatif pour les hommes[60],[62]. En-dehors du ménage, les femmes sont plus exposées aux violences sexuelles que les hommes (0,6 % des femmes pour 0,2 % des hommes en moyenne entre 2012 et 2016[63], soit trois fois plus[62])[63].

Selon le rapport d'enquête « Cadre de vie et sécurité » 2017, en moyenne entre 2012 et 2016, les femmes sont plus concernées par les violences au sein du ménage que les hommes : en moyenne, chaque année entre 2012 et 2016, 1,1 % des femmes âgées de 18 à 75 ans déclarent avoir subi des violences tandis que cette proportion est de 0,6 % des hommes du même âge[64]. Le conjoint est l'auteur dans 59 % des cas des violences physiques et dans 61 % des cas des violences sexuelles subies au sein du ménage[64].

Les femmes sont plus susceptibles de demander le divorce que les hommes, elles sont à l’origine de près de trois quarts des divorces contentieux. Dans plus de 80 % des cas, ce sont les femmes qui obtiennent la garde des enfants. Dans les deux tiers des cas, la résidence du ménage est attribuée à la femme[65].

Religions

Les déesses mères

De nombreuses statuettes féminines, nommées Vénus, ont été retrouvées en Europe et au Proche-Orient et datées du Paléolithique supérieur. Ces statuettes présentent généralement des proportions exagérées du ventre, des fesses, des seins et de la vulve. Du fait de l'absence d'écriture, le fait qu'elles soient l'objet d'un culte est débattu par la communauté scientifique. Marija Gimbutas plaide cependant pour l'apparition dans une société indo-européenne primitive d'un culte de la déesse mère. Les proportions exagérées sont très certainement reliées à la fécondité et aux mystères de la génération de la vie[66].

De nombreuses religions ont une déesse mère associée à la fertilité : Déméter dans la mythologie grecque et son pendant romain Cérès, Devi, divinité indienne ou encore Isis dans la mythologie égyptienne[66].

Religions antiques

À partir de l'utilisation des métaux, la société s'oriente vers une organisation tripartite « prêtre, guerrier, producteur » patriarcale[67]. Les déesses s'effacent pour les dieux, qui deviennent de plus en plus nombreux[66]. Les déesses représentent l'amour (par exemple Aphrodite) ou le foyer comme Frigg, bien qu'ils subsistent des figures féminines aux rôles guerriers telles Artémis ou Athéna[67]. Elles sont fortement associées à la sexualité, sont souvent en couple, parfois incestueux comme Isis et Osiris et les temples antiques sont des lieux de prostitution dès le IIIe millénaire av. J.-C.[67].

Christianisme

Avec la mise en valeur de la Vierge Marie, le christianisme va progressivement renverser les valeurs attribuées à la sexualité des femmes. Il faudra dix siècles pour que les déesses du plaisir charnel laissent la place à la chasteté et à l'amour spirituel de Marie[67].

Place des femmes dans les religions contemporaines

La plupart des religions contemporaines possèdent un livre sacré (Bible, Coran, Mahabharata...). Or, ces livres ont été écrits par des hommes, puisqu'à l'époque de leur rédaction les femmes étaient exclues de l'enseignement. Les femmes sont rarement présentes dans les textes : 80 % des personnages de la Bible sont des hommes, trois sourates sur 114 ont partiellement ou totalement pour objet une femme dans le Coran et un livre sur dix-huit du Mahabharata est consacré à la femme[68]. Cette sous-représentation s'explique souvent par les thèmes guerriers abordés qui laissent peu de place aux femmes[68].

La représentation féminine ne ressort donc que par les récits populaires, tels le culte des icônes de la religion orthodoxe ou les célébrations hindoues autour de Shiva. Les religions qui n'admettent que l'« écriture officielle », comme l'islam, le judaïsme ou le protestantisme, accordent aux femmes un rôle mineur[68].

Religion chrétienne

Église catholique

L'Église catholique n’admet pas la confusion des rôles masculin et féminin[69], exclut les femmes de l'ordination, ne reconnaît pas le divorce (qu'elle assimile à l'adultère, comme la séparation de corps[Note 1]), ne permet ni la sexualité en dehors de l’union du couple, ni l’avortement, ni la contraception par des méthodes non naturelles. Elle a dès l'origine proscrit la polygamie et la répudiation qui étaient des pratiques courantes dans le monde antique, et elle est soumise en son sein même aux questions du féminisme chrétien.

Protestantisme

Le protestantisme prône le sacerdoce universel et donc celui des femmes. Néanmoins les libertés et interdits décrétés par la religion concernant les femmes varient très fortement selon les courants protestants, du plus libéral jusqu'au plus orthodoxe.

Islam

L'islam n’admet pas la confusion des rôles masculin et féminin, ni la sexualité en dehors de l’union du couple. Cette religion offre la possibilité de divorce sous certaines conditions[Note 2]. L'homme musulman a le devoir de protéger son épouse et de lui laisser libre choix de ses activités. La femme a le droit de travailler ou de divorcer sans le consentement de son époux[Note 3]. La femme est perçue comme « impure » en période de menstruation et pour « soulager » ce phénomène biologique elle est interdite de prière. L'islam permet l'avortement dans certaines situations précises, quand par exemple la conservation du fœtus met la vie de la mère en danger. La polygamie est permise par le Coran à la condition que la femme soit consentante et que l'homme ne privilégie aucune de ses femmes ; il devra leur donner de l'argent et s'occuper d'elles de manière strictement égale, il ne pourra avoir que quatre épouses au plus et sous le consentement de ses premières épouses.

Judaïsme

Le judaïsme assigne des rôles précis aux hommes et aux femmes, en particulier chez les juifs orthodoxes : les femmes n’ont généralement pas accès au rabbinat et sont perçues comme « impures » pendant leur période menstruelle. Les relations sexuelles hors mariage sont prohibées et les couples doivent se soumettre aux règles de la niddah (« lois de la pureté familiale »). Le divorce et la répudiation sont permis mais découragés. L’avortement est autorisé dans les cas suivants : si le fœtus met en danger la vie de la mère, le fœtus est mal formé, ou que la mère soit incapable mentalement d'assumer la grossesse. La contraception n'est tolérée que dans certains cas et pour une durée définie. La polygamie, traditionnellement permise, est interdite depuis le XIe siècle.

Bouddhisme

Le Bouddha Sakyamuni a donné aux femmes la pleine ordination. Cependant, au fil du temps, le nombre de nonnes s'est moins développé que celui des moines dans les pays bouddhistes. Ainsi, au Tibet, elles étaient 27 000 avant l'invasion chinoise de 1959[70] alors qu'il y avait environ 592 000 moines[71].

Par contre, les femmes laïques ont joué un grand rôle au Tibet par le fait que Padmasambhava - le fondateur du bouddhisme tantrique au Tibet - et son équipe ont fondé la communauté rouge, donc monastique composée de moines et de nonnes, et la communauté blanche formée de laïcs tant hommes et femmes. Les femmes et les hommes de cette communauté blanche pouvaient se marier, et devenir lamas. Parmi les nombreuses femmes dont s'honore le bouddhisme tibétain, citons Yeshe Tsogyal, Jomo Manmo, Nigouma, Matchik Labrön et Ashi Khandro. Il y a eu aussi des lignées familiales de maîtres à disciples, voire de mère à fille. Les maîtres femmes ont surtout existé au sein de l'école nyingma, et moins dans les écoles sakya et géloug.

Différences sociales

Dans un grand nombre de pays du monde, les femmes ont légalement les mêmes droits que les hommes. Elles ont donc théoriquement accès aux mêmes fonctions et positions. Le fait que cette égalité théorique ne soit pas traduite par une égalité factuelle constitue un sujet de débat.

Inégalités salariales

Les femmes et les hommes sont inégaux devant les emplois et les salaires. En moyenne, les femmes ont un revenu inférieur à celui des hommes dans tous les pays du monde. L'indice d'égalité salariale développé par le forum économique mondial est inférieur à 1 pour l'ensemble des pays du monde[72],[73]. En France par exemple, les salaires sont en moyenne plus faibles que ceux des hommes[74], ce qui est dû pour une part à des différences de postes et de volume horaire[75].

Ces différences salariales seraient dues en partie à une discrimination sexiste. La détermination du salaire dans le secteur privé relève de la seule négociation entre un employeur et son employé. Les écarts de salaires ne sauraient donc être considérés comme relevant d'une discrimination, puisque ces écarts peuvent très bien exister entre deux employés masculins, si l'un d'eux a fait preuve de moins d'efficacité lors de la négociation salariale. Mais, dans certains cas, un homme et une femme de compétence égale sont payés différemment.

La prostitution est une activité qui a longtemps concerné quasi uniquement les femmes et qui est, encore aujourd'hui, principalement pratiquée ou subie par des femmes, des adolescentes voire de petites filles.

Inégalité d'accès aux postes de pouvoir

En politique, les hommes sont prépondérants vis-à-vis des femmes[76]. Dans les entreprises, les femmes sont de moins en moins présentes à mesure que l'échelon hiérarchique augmente[77]. Par exemple, en France et en Allemagne, 70 % des chefs d'entreprise sont des hommes[78].

En science, les femmes sont moins présentes que les hommes. Par exemple, seuls 3 % des détenteurs de prix Nobel sont des femmes[79]. Les historiens Margaret W. Rossiter, Londa Schiebinger, Éric Sartori et Yaël Nazé ont mis en lumière les inégalités entre les hommes et les femmes dans les milieux scientifiques. Margaret Rossiter a développé les concepts de ségrégations hiérarchique et territoriale[80] comme l'effet Matilda — par lequel les contributions des femmes scientifiques sont dévaluées, puis attribuées à des collègues masculins — et l'effet de harem[81],[82].

Inégalités dans la sphère familiale

Des droits et devoirs familiaux différents sont attribués traditionnellement en fonction du sexe. Dans les pays où la polygamie est autorisée[Note 4], celle-ci est presque toujours polygyne.

L'activité sexuelle et amoureuse des femmes est discriminée en rapport à celle des hommes, ce qui constitue un double standard. En effet, l'un des clichés les plus frappant concerne la discrimination sur l'âge des partenaires, la femme ayant socialement injonction à être (ou au minimum à paraître) plus jeune que son compagnon, ce qui est constitutif d'une discrimination importante.

Science

Politique

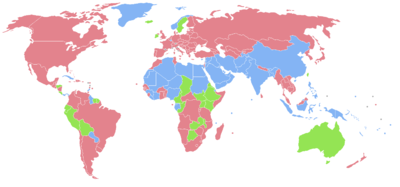

Les femmes ont acquis bien après les hommes un statut de citoyenne à part entière. Le droit de vote leur a été reconnu pour la première fois en 1869 dans le Wyoming, 1893 en Nouvelle-Zélande, en 1918 au Canada (au niveau fédéral, les provinces ayant déjà accordé le droit de vote au niveau provincial entre 1916 et 1922 mais seulement en 1940 au Québec), 1919 en Allemagne et 1944 en France.

Avant même qu'elles n'obtiennent le Droit de vote des femmes, certaines étaient déjà actives politiquement, en particulier les suffragettes, et au sein des mouvements socialistes (Flora Tristan, Clara Zetkin, Rosa Luxemburg, Alexandra Kollontaï).

Depuis les années 1960, le mouvement féministe a fortement contribué à faire inscrire dans le droit civil l'égalité homme femme. Et dans le domaine politique, la seconde moitié du XXe siècle a vu des femmes occuper des postes de premier plan, avec par exemple Golda Meir, premier ministre d'Israël, Margaret Thatcher, premier ministre du Royaume-Uni, Angela Merkel devenue chancelière ou Tarja Halonen, présidente de Finlande, et au Pakistan en 1988, Benazir Bhutto devient la première femme à devenir chef de gouvernement dans un pays musulman. Elles restent cependant largement minoritaires dans les différentes instances du pouvoir.

Sport

Certaines disciplines sportives, comme les sports de ballons, sont organisées sans mixité. Pour les disciplines pratiquées à la fois par des hommes et par des femmes, la règle courante consiste à comparer les performances des femmes exclusivement entre elles. Dans la plupart des compétitions mixtes, telles que le marathon, où les hommes et les femmes sont ensemble, les organisateurs appliquent cette règle de comparaison entre hommes d'un côté et entre femmes d'un autre : cette pratique peut provoquer des problèmes d'équité si une concurrente bénéficie de la présence de "lièvres" masculins à ses côtés. Les disciplines qui ne réservent aux femmes aucune catégorie particulière et, donc où la performance de chacun est comparée sans distinction homme/femme, sont peu nombreuses ; la plupart des sports hippiques, la course automobile et la voile appartiennent à ce dernier type de discipline.

Dans le sport professionnel, les salaires et les primes des femmes sont le plus souvent inférieurs à ceux des hommes : le sport masculin étant plus diffusé dans les médias et suscitant donc plus de revenus. Le football et le cyclisme sont des exemples frappants. Les principales disciplines qui comptent des femmes comme athlètes de renommée internationale sont l'athlétisme, la gymnastique, la natation, le tennis, le patinage artistique et la voile.

Dans le monde échiquéen, des prix spéciaux sont souvent attribués aux femmes ; parfois, les catégories sont distinctes, ou bien les joueurs/joueuses sont ensemble mais les classements sont distincts. Ceci est dû à une volonté d'encourager la participation féminine dans une activité notoirement masculine, encouragement dont les effets ont pu être constatés. Cependant ce système de récompenses est souvent compris comme s'adaptant à une différence de capacités entre hommes et femmes (et peut être parfois adopté pour ce motif). La seule mesure en faveur de la mixité qui n'encourt pas cette supposition est le quota : une équipe de division trois ou plus doit présenter au moins une femme. Si cette femme est le plus souvent au dernier échiquier, c'est dû à la faible population de joueuses laquelle induit une faible population de fortes joueuses. Là encore, ce fait est souvent perçu comme le signe de la supériorité des capacités masculines.

Développement

Les femmes sont en général plus durement touchées que les hommes par les problèmes de développement. Le Programme des Nations unies pour le développement (Pnud) mesure cela avec deux indices composites de développement humain :

- l'ISDH, indicateur sexo-spécifique de développement humain ;

- l'IPF, indicateur de la participation des femmes.

Dans son rapport[83] paru en 2005 sur l'état de la population mondiale, le Fonds des Nations unies pour la population (UNFPA) dresse une liste de chiffres montrant l'inégalité dont font l'objet les femmes par rapport aux hommes dans le monde. Parmi tous ces chiffres, on peut noter celui du nombre de femmes analphabètes, 600 millions, soit le double de celui des hommes.

En 2014, deux tiers des analphabètes adultes dans le monde sont des femmes. Plus de trois quart des 758 000 000 analphabètes dans le monde se trouvent en Asie du sud et en Afrique subsaharienne[84].

Période de guerre

De nombreuses femmes dans le monde sont victimes de la guerre : victimes de la violence, déplacées, détenues, veuves, séparées de leurs proches et plus spécifiquement victimes de viols. Si la guerre et la violence, aujourd’hui, n’épargnent personne, les hommes, les femmes, les garçons et les filles sont touchés de façons différentes[85].

L’impact de la guerre sur les femmes dépend en grande partie de la mesure dans laquelle leur sécurité personnelle est touchée, des moyens qu’elles ont pour assurer leur survie et celle de leur famille, des éventuelles blessures ou pertes qu’elles subissent et, en pareil cas, de la manière dont elles en sont affectées. Leur sort résulte aussi, souvent, de ce qui est arrivé aux hommes de la famille.

En effet, par exemple pendant la Première Guerre mondiale, les femmes françaises ont été appelées par le gouvernement pour assurer les tâches masculines puisque les hommes sont partis au combat. Elles ont assuré les récoltes des champs, elles ont travaillé également dans les usines d'armement (les munitionnettes) afin de contribuer à l'effort de guerre. Elles jouaient également le rôle de soutien moral auprès des troupes en étant marraine de guerre. Les femmes s'engagent comme infirmières, elles sont conductrices de tramway. Certaines sont même au combat comme les amazones russes. À la suite de ces différents rôles, les femmes souhaitent avoir le droit de vote et leur émancipation. Elles obtiendront seulement le droit de vote en 1944 pour la France. Au retour des hommes traumatisés, l'émancipation de la femme semble difficile car ils préfèrent une femme consolatrice[86].

La protection des femmes en temps de guerre est consacrée par le droit international humanitaire (DIH), qui lie aussi bien les États que les groupes d’opposition armés. Cette branche du droit, dont les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs deux protocoles additionnels du , protège les femmes en tant que personnes civiles et que combattantes capturées ou blessées. Nombre de ses règles relèvent du droit coutumier et ont donc force obligatoire pour les parties à un conflit que celles-ci aient ratifié ou non les traités pertinents.

Taux de féminité

Notes et références

Notes

- L’Église catholique romaine ne reconnaît ni le divorce, ni la répudiation, sauf en cas d'adultère, conformément aux textes néotestamentaires (Mt 19. 9; Mc 10. 2-12; Lc 16. 18). Le remariage n'est possible qu'après le décès du conjoint.

- Le divorce en islam, Coran S.65:1-7 ou S.2:226/30.

- Sourate 4 verset 34

- La polygamie n'existe plus de nos jours que dans quelques rares sociétés comme les Guanches aux îles Canaries, ainsi que dans des peuples minoritaires ou aux faibles effectifs (comme au Mali). Voir les articles Polygamie et Polyandrie

Références

- « Femme », dans le Dictionnaire de l'Académie française, sur Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 3 février 2017].

- Informations lexicographiques et étymologiques de « femme » dans le Trésor de la langue française informatisé, sur le site du Centre national de ressources textuelles et lexicales [consulté le 3 février 2017].

- Entrée « femme » des Dictionnaires de français [en ligne], sur le site des Éditions Larousse [consulté le ].

- « Femme : Définition Femme », sur dico-definitions.com (consulté le )

- (la + fr) « fēmĭna », dans Félix Gaffiot, Dictionnaire illustré latin-français, Paris, Hachette, , 1re éd., in-8o (26 cm) (OCLC 494050821, BNF 32138560, SUDOC 125527209, lire en ligne), p. 658.

- http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=femen

- http://www.lexilogos.com/latin/gaffiot.php?q=femur

- http://www.dhell.paris-sorbonne.fr/dictionnaire:femina5

- http://www.dhell.paris-sorbonne.fr/dictionnaire:femina2

- Pierre Flobert, « Sur la validité des catégories de voix et de diathèse en latin », dans Claude Moussy et Sylvie Mellet (éd.), La validité des catégories attachées au verbe, Presses de l'université de Paris-Sorbonne, coll. « Lingua latina : recherches linguistiques du Centre Alfred Ernout » (no 1), , 1re éd., 1 vol., 74, 16 × 24 cm (ISBN 2-84050-009-4, OCLC 299448296, BNF 35558078, SUDOC 002811812, présentation en ligne, lire en ligne).

- Sophie Grimault, La schizophrénie au féminin : approche historique, conceptuelle et pratique (thèse de doctorat en médecine, qualification en psychiatrie, soutenue le à la faculté de médecine de l'université d'Angers) (lire en ligne), § 2.2 (« D'un point de vue sociologique et historique »), p. 87.

- Entrée « femme », dans Alain Rey (dir.), Dictionnaire historique de la langue française, Paris, Dictionnaires Le Robert, (réimpr. octobre 2011), 4e éd., 1 vol., XIX-2614, 22 × 29 cm (ISBN 978-2-84902-646-5, OCLC 757427895, BNF 42302246, SUDOC 147764122, lire en ligne).

- Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret, « La mise en place de l'appareil génital : Bases génétiques de la détermination du sexe », sur www.snv.jussieu.fr, Faculté de Biologie UFR (consulté le )

- Françoise Jauzein, Solange Magre, La différenciation sexuelle morphologique, Institut national de recherche pédagogique, 2001.

- Amélie Sabouret, Gilles Furelaud, Nabila Devos, La mise en place de l'appareil génital chez l'être humain, Planet-Vie, Lundi 20 mai 2002.

- Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret, « La mise en place de l'appareil génital : Contrôle génétique des différentes étapes », sur www.snv.jussieu.fr, Faculté de Biologie UFR (consulté le )

- Gilles Furelaud, Nabila Devos et Amélie Sabouret, « La mise en place de l'appareil génital : Différenciation morphologique de l'appareil génital », sur www.snv.jussieu.fr, Faculté de Biologie UFR (consulté le )

- « Sexe et différenciation sexuelle », sur www.stresshumain.ca, Centre d'études sur le stress humain (consulté le )

- Comité éditorial pédagogique UVMaF, Anatomie de la glande mammaire, Université virtuelle de maïeutique francophone, 2011

- La puberté dans l'espèce humaine, Institut national de recherche pédagogique, 2002.

- QA International, Le Corps Humain : Comprendre notre organisme et son fonctionnement, vol. 4, Québec Amérique, coll. « Les Guides de la connaissance », , 128 p. (ISBN 9782764411087, lire en ligne)

- Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, Anatomie médicale: aspects fondamentaux et applications cliniques, De Boeck Supérieur, , 1177 p. (lire en ligne), p. 337-338

- (en) J.P. Rushton et E.W. Rushton, « Progressive Changes in Brain Size and Musculo-Skeletal Traits in Seven Hominoid Populations », Human Evolution, vol. 19, no 3, , p. 173-196 (lire en ligne)

- « Angle subpubien », sur dictionnaire.academie-medecine.fr, Académie nationale de médecine, (consulté le )

- Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, op. cit., p. 72-77

- Jeanine Ohl, « Anatomie et physiologie sexuelle de la femme », sur www.cgoa.fr, Collège des Gynécologues et Obsétriciens d'Alsace (consulté le )

- « Vulve », sur dictionnaire.academie-medecine.fr, Académie nationale de médecine, (consulté le )

- Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, op. cit., p. 411-412

- équipe rédactionnelle du cosmopolitan, « Le clitoris en photo... ou presque ! », Cosmopolitan.fr, (lire en ligne, consulté le )

- Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, op. cit., p. 371-377

- « Vagin », sur dictionnaire.academie-medecine.fr, Académie nationale de médecine, (consulté le )

- « Utérus », sur dictionnaire.academie-medecine.fr, Académie nationale de médecine, (consulté le )

- Keith Lean Moore et Arthur F. Dalley, op. cit., p. 383-384

- « Ovaire », sur dictionnaire.academie-medecine.fr, Académie nationale de médecine, (consulté le )

- (en) S.W. Gangestad et R. Thornhill, « Human oestrus », Proceedings of the Royal Society, série B, no 275, , p. 991-1000 (DOI 10.1098/rspb.2007.1425)

- Alain Malmartel, « Les naissances multiples », Insee (consulté le )

- Le placenta, quoique comestible et consommé par certains mammifères ne l'est plus dans l'espèce humaine.

- Physiologie de la lactation, Comité éditorial pédagogique UVMaF, 2011.

- Jean-Marie Robine et Emmanuelle Cambois, « Les espérances de vie en bonne santé des Européens », Population & Sociétés, Institut national d’études démographiques, no 499, (lire en ligne, consulté le )

- Jean-François Vibert, « Gustation et olfaction : Les sens chimiques », sur Université virtuelle Paris V, Faculté de médecine Pierre et Marie Curie (consulté le )

- (en) E. Leslie Cameron, « Pregnancy and olfaction: a review », Frontiers in Psychology, vol. 5, no 67, (DOI 10.3389/fpsyg.2014.00067, lire en ligne, consulté le )

- Catherine Vidal, Cerveau, sexe et pouvoir, Belin, (ISBN 978-2-7011-3858-9)

- Doreen Kimura, Cerveau d'homme, cerveau de femme ?, Odile Jacob, coll. « Psychologie », , 247 p. (ISBN 978-2738109552)

- (en) Doreen Kimura, Sex and Cognition, MIT Press, , 230 p. (ISBN 0-262-61164-3)

- (en) Giuseppe Iaria, Michael Petrides, Alain Dagher, Bruce Pike et Véronique D. Bohbot, « Cognitive Strategies Dependent on the Hippocampus and Caudate Nucleus in Human Navigation: Variability and Change with Practice », The Journal of Neuroscience, vol. 23, no 13, , p. 5945-5952 (lire en ligne)

- Philippe Clancier, « Hommes guerriers et femmes invisibles. Le choix des scribes dans le Proche-Orient ancien », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 39, , p. 19–36 (ISSN 1252-7017, DOI 10.4000/clio.11831, lire en ligne, consulté le )

- Jean-François Nadeau, « L’histoire invisible des femmes », Le Devoir, (ISSN 0319-0722, lire en ligne, consulté le )

- Denyse Baillargeon, « Pas d'histoire des femmes ! Réflexions d'une historienne indignée by Micheline Dumont (review) », The Canadian Historical Review, vol. 95, no 3, , p. 457–459 (ISSN 1710-1093, lire en ligne, consulté le )

- Micheline Dumont, Pas d'histoire, les femmes!: Réflexions d'une historienne indignée, Remue-ménage, (ISBN 9782890914476, lire en ligne)

- Micheline Dumont-Johnson et Collectif Clio, L'Histoire des femmes au Québec depuis quatre siècles, Le Jour, (ISBN 9782890444409, lire en ligne)

- « Les femmes, éternelles oubliées de l’histoire », Le Temps, (lire en ligne, consulté le )

- Anne-Lise Head- König, Liliane Mottu-Weber, « Femmes et discriminations en Suisse: le poids de l'histoire, XVIe-début XXe siècle (droit, éducation, économie, justice) », Revue suisse d'histoire, , p. 434 à 436 (lire en ligne)

- Fabrice Virgili, « L'histoire des femmes et l'histoire des genres aujourd'hui, Abstract », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. no 75, no 3, , p. 5–14 (ISSN 0294-1759, lire en ligne, consulté le )

- Karen Offen, « Geneviève FRAISSE, Les Femmes et leur histoire, Paris, Gallimard, Collection Folio histoire, 1998, 614 p. ; Michelle PERROT, Les Femmes ou les silences de l'Histoire, Paris, Flammarion, 1998, 493 p. », Clio. Femmes, Genre, Histoire, no 12, (ISSN 1252-7017, lire en ligne, consulté le )

- Pierre Brulé, La fille d'Athènes: La religion des filles à Athènes à l'époque classique : mythes, cultes et société, Presses Universitaires de Franche-Comté, coll. « Annales littéraires de l'université de Besançon », , 455 p. (ISBN 978-2251603636), p. 370

- Patrick Laurence, Les droits de la femme au Bas-Empire romain: le Code Théodosien, Paris, Chemins de tr@verse, , 884 p. (présentation en ligne)

- Michel Villey, Le droit romain, Presses universitaires de France, coll. « Que sais-je ? », 141 p. (ISBN 978-2130617532)

- Paul Lafargue, « La question de la femme », sur www.marxists.org, (consulté le )

- (en) Phillip L. Walker, « A Bioarchaeological Perspective on the History of Violence », Annual Review of Anthropology, vol. 30, no 1, , p. 573–596 (ISSN 0084-6570 et 1545-4290, DOI 10.1146/annurev.anthro.30.1.573, lire en ligne, consulté le )

- Ministère des droits des femmes, « Vers l’égalité réelle entre les femmes et les hommes », Chiffres Clés 2014, , p. 3 (lire en ligne)

- Jean-Marie Guénois, « «Il est rare qu'un homme battu dépose plainte» », Le Figaro, (lire en ligne)

- « Repères statistiques », Haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes (consulté le )

- Insee, ONDRP et Hélène Guedj, Rapport d’enquête « cadre de vie et sécurité » 2017, Ministère de l'Intérieur, (lire en ligne), p. 150

- Insee, Observatoire national de la délinquance et de la réponse pénale et Hélène Guedj, Rapport d’enquête« cadre de vie et sécurité » 2017, Ministère de l'Intérieur, (lire en ligne), p. 154-161

- « La vérité sur le divorce en France : les statistiques », Jurifiable, (lire en ligne, consulté le )

- Odon Vallet, Déesses ou servantes de Dieu ? Femmes et religions, Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard Religions », (ISBN 2-07-053257-7), « Les avatars de la déesse-mère », p. 12-33

- Odon Vallet, op. cit., « Le lignage de la Vierge », p. 34-51

- Odon Vallet, op. cit., « Les Servantes de Dieu », p. 34-51

- « Lettre aux Femmes (29 juin 1995) | Jean Paul II », sur w2.vatican.va (consulté le )

- Havnevik Hanna, Combats des nonnes tibétaines, Dharma, (ISBN 2-86487-025-8)

- Anne-Marie Blondeau (dir.) et Katia Buffetrille (dir.), Le Tibet est-il chinois ?, Albin Michel, (ISBN 2-226-13426-3)

- « Les droits des femmes dans le monde : de très fortes disparités entre Nord et Sud », sur Le Monde.fr (consulté le )

- (en) The Global Gender Gap Report, Forum économique mondial, (ISBN 978-1-944835-05-7, lire en ligne)

- « Les inégalités de salaires hommes-femmes : état des lieux », Observatoire des inégalités,

- Dominique Meurs et Sophie Ponthieux, « Une mesure de la discrimination dans l'écart de salaire entre hommes et femmes », Économie et statistique, Insee, nos 337-338, (lire en ligne, consulté le )

- Charlotte Rotman, « La femme pas encore un homme politique », Libération, (lire en ligne, consulté le )

- Klea Faniko, « Femmes de pouvoir, ennemies de la parité ? », Pour la Science, (lire en ligne)

- Claudia Clos, « Le leadership est (aussi) un attribut féminin », Pour la Science, (lire en ligne)

- Christophe André, « Les femmes, nulles en maths ? », Pour la Science, (lire en ligne)

- Schiebinger Londa, Has Feminism Changed Science, United States of America, First Harvard University Press, (ISBN 0-674-38113-0), p. 34–35.

- Margaret W. Rossiter, ""Women's Work" in Science", ISIS 71 (1980): 381-398.

- Margaret W. Rossiter, "Women Scientists in the United States Before 1920," American Scientist 62 (1974).

- Thoraya Ahmed Obaid (dir.), La promesse d’égalité : Egalité des sexes, santé en matière de procréation et objectifs du Millénaire pour le développement, Fonds des Nations unies pour la population, coll. « État de la population mondiale »,

- (en) « The World Factbook — Central Intelligence Agency », sur www.cia.gov (consulté le )

- Carol Mann, Femmes dans la guerre (1914-1945) : Survivre au féminin devant et durant deux conflits mondiaux, Pygmalion, , 380 p. (ISBN 978-2756402895)

- Françoise Thébaud, « L'épreuve de la guerre », L'Histoire, no 245,

Voir aussi

Articles connexes

- Histoire des femmes | Chronologie du statut de la femme | Chronologie de la place des femmes dans les sciences

- Féminisme | Transféminisme | Condition féminine | Journée internationale des droits des femmes

- Gynécologie | Maternité | Mère | Obstétrique | Ménopause

- Femme au foyer

- Femme de réconfort

- Femme de ménage

- Animus

- Matriarcat | Gynocratie | Misogynie | Transmisogynie | Lesbophobie

- Liste de femmes scientifiques

- Liste des femmes les plus puissantes du monde selon Forbes

- YL abréviation radiotélégraphique de « Young Lady » sans distinction d'âge.

- Symbole ♀

- Genre (sciences sociales) | Études de genre | Études sur le transgénérisme

Bibliographie

- Auguste Grisay, Georges Lavis et Micheline Dubois-Stasse, Les dénominations de la femme dans les anciens textes littéraires français, Gembloux, J. Duculot, coll. « Publications de l'Institut de lexicologie française de l'université de Liège » (no 1), , 1re éd., 1 vol., XV-259, in-8o (25 cm) (ISBN 978-2-600-04394-6 (édité erroné), OCLC 301561682, BNF 35438103, SUDOC 002318237, présentation en ligne, lire en ligne).

- Olympe de Gouges Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne

- Jean-Jacques Rousseau, Sophie ou La Femme

- Voltaire, Femmes, soyez soumises à vos maris

- Diderot, Sur les femmes

- Goethe, Les Bonnes Femmes

- John Stuart Mill, De l'assujettissement des femmes

- Simone de Beauvoir, Le Deuxième Sexe

- Élisabeth Badinter, La place des femmes dans la société française

- Paul Lafargue, La question de la femme, 1904

- Nathalie Heinich, États de femme. L'identité féminine dans la fiction occidentale, Collection NRF Essais, Gallimard, avril 1996

- Maryse Vaillant, Comment aiment les femmes. Du désir et des hommes, Seuil, 2006

- Élisabeth Badinter, Le Conflit - la femme et la mère, Le livre de Poche, 2011, 124 p.

- Maryse Vaillant, Sexy soit-elle, Les Liens qui libèrent, 2012

- Maud de Belleroche, Des femmes, La Jeune Parque, 1970