« Afrique subsaharienne » : différence entre les versions

m Bof, c'est pas spécifique au Sahara, à mettre dans Histoire de la naissance de l'homme moderne |

m →Histoire climatique du Sahara : cycle |

||

| Ligne 48 : | Ligne 48 : | ||

=== Histoire climatique du Sahara === |

=== Histoire climatique du Sahara === |

||

L'apparition du désert du Sahara remonterait au [[Tortonien]], entre {{unité|11 et 7|[[Million d'années|Ma]]}}{{sfn|CNRS 2006}}{{,}}{{sfn|id=Schuster ''et alii'' 2006|texte=Schuster ''et alii'' 2006}} et serait consécutive au retrait de la [[Téthys (océan)|Thétys]]{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}{{,}}{{efn|L'apparition du désert du Sahara a longtemps été datée de {{unité|2 à 3|[[Million d'années|Ma]] [[Avant le présent|BP]]}}, en même temps que l'englacement du Groenland{{sfn|id=CNRS 2014|texte=CNRS 2014}}.}}. Ce retrait {{citation|[…] a modifié le climat moyen de la région, mais il a également renforcé la sensibilité de la mousson africaine au forçage orbital, qui est devenu par la suite le principal moteur des fluctuations de l'étendue du Sahara{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}.}}. Le désert ne s'établit donc pas de manière définitive ; il connaît des alternances d'aridité et de fertilité (« Sahara vert »){{sfn|Tierney|Pausata|deMenocal|2017}}, au gré des variations de la [[Zone de convergence intertropicale]] et donc de la pluviométrie{{sfn|Janicot|2000}}, influencée par les [[Paramètres de Milanković|cycles de Milanković]]{{sfn|Renard|Lagabrielle|Martin|de Rafélis Saint Sauveur|2015|p=653}}. Une phase de Sahara vert, vers le début de son apparition, serait peut-être en lien avec l'émergence de l'hominidé ''[[Sahelanthropus tchadensis]]'' dans le Nord de l'Afrique, il y {{unité|7|Ma}}{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}. |

L'apparition du désert du Sahara remonterait au [[Tortonien]], entre {{unité|11 et 7|[[Million d'années|Ma]]}}{{sfn|CNRS 2006}}{{,}}{{sfn|id=Schuster ''et alii'' 2006|texte=Schuster ''et alii'' 2006}} et serait consécutive au retrait de la [[Téthys (océan)|Thétys]]{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}{{,}}{{efn|L'apparition du désert du Sahara a longtemps été datée de {{unité|2 à 3|[[Million d'années|Ma]] [[Avant le présent|BP]]}}, en même temps que l'englacement du Groenland{{sfn|id=CNRS 2014|texte=CNRS 2014}}.}}. Ce retrait {{citation|[…] a modifié le climat moyen de la région, mais il a également renforcé la sensibilité de la mousson africaine au forçage orbital, qui est devenu par la suite le principal moteur des fluctuations de l'étendue du Sahara{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}.}}. Le désert ne s'établit donc pas de manière définitive ; il connaît des alternances d'aridité et de fertilité (« Sahara vert »){{sfn|Tierney|Pausata|deMenocal|2017}}, au gré des variations de la [[Zone de convergence intertropicale]] et donc de la pluviométrie{{sfn|Janicot|2000}}, influencée par les [[Paramètres de Milanković|cycles de Milanković]]{{sfn|Renard|Lagabrielle|Martin|de Rafélis Saint Sauveur|2015|p=653}}. Une phase de Sahara vert, vers le début de son apparition, serait peut-être en lien avec l'émergence de l'hominidé ''[[Sahelanthropus tchadensis]]'' dans le Nord de l'Afrique, il y {{unité|7|Ma}}{{sfn|id=Zhang ''et alii'' 2014|texte=Zhang ''et alii'' 2014}}. Des études menées sur des sédiments marins et continentaux permettent d'identifier plus de 230 épisodes de Sahara vert en {{unité|8|millions d'années}} ; chaque épisode met environ 2 à 3 milliers d'années à se développer, culmine durant 4 à 8 milliers d'années, puis met 2 à 3 mille ans à se terminer. Ces cycles seraient en lien avec l'évolution et les migrations des [[hominini]]s<ref>{{article |langue=en |nom1= Larrasoaña |prénom1=J.C. |nom2=Roberts |prénom2=A.P. |nom3=Rohling |prénom 3=E.J. |année=2013 |titre=Dynamics of Green Sahara Periods and Their Role in Hominin Evolution |périodique=PLoS ONE |volume=8|numéro=10 e76514 |doi=10.1371/journal.pone.0076514}}</ref>. |

||

Ces successions de Sahara fertile puis désertique créent ce qu'on appelle l'[[effet de pompe du Sahara]] et expliquent les échanges de faune et de flore entre Eurasie et Afrique ainsi que les migrations pré-humaines et humaines{{efn|{{citation|Ce qu’on appelle l’« effet de pompe du Sahara » a influé sur l’évolution des communautés écologiques dans une période marquée par l’entrée dans les âges glaciaires. Pendant les périodes clémentes, le Sahara se couvre de savanes arborées autour d’un immense lac paléo-Tchad. Pendant les périodes froides, le désert s’étend. Les communautés écologiques sont repoussées à sa périphérie<ref>{{ouvrage |langue=fr |titre=Archéologie des migrations |passage=59/503 |format=epub |auteur1=Dominique Garcia |auteur2= Hervé Le Bras |éditeur=La Découverte - INRAP |année=2017 |isbn=9782707199423 |nature ouvrage=colloque international « Archéologie des migrations », INRAP & musée national de l’Histoire de l’immigration, 12 et 13 novembre 2015}}</ref>.}}}}. |

Ces successions de Sahara fertile puis désertique créent ce qu'on appelle l'[[effet de pompe du Sahara]] et expliquent les échanges de faune et de flore entre Eurasie et Afrique ainsi que les migrations pré-humaines et humaines{{efn|{{citation|Ce qu’on appelle l’« effet de pompe du Sahara » a influé sur l’évolution des communautés écologiques dans une période marquée par l’entrée dans les âges glaciaires. Pendant les périodes clémentes, le Sahara se couvre de savanes arborées autour d’un immense lac paléo-Tchad. Pendant les périodes froides, le désert s’étend. Les communautés écologiques sont repoussées à sa périphérie<ref>{{ouvrage |langue=fr |titre=Archéologie des migrations |passage=59/503 |format=epub |auteur1=Dominique Garcia |auteur2= Hervé Le Bras |éditeur=La Découverte - INRAP |année=2017 |isbn=9782707199423 |nature ouvrage=colloque international « Archéologie des migrations », INRAP & musée national de l’Histoire de l’immigration, 12 et 13 novembre 2015}}</ref>.}}}}. |

||

Version du 16 juillet 2018 à 19:22

| Afrique subsaharienne | |

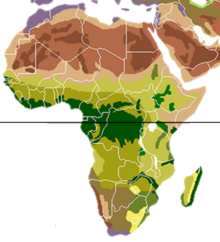

L'Afrique subsaharienne est l'espace en vert sur la carte. | |

| Superficie | 22 431 000 km2[1] ou 24 265 000 km2[2] selon les sources |

|---|---|

| Population | 1 022 664 451 hab. (2017[3]) |

| Pays | 48 |

| Principales langues | arabe, français, anglais, portugais, peul, afrikaans, malgache, amharique, tigrigna, wolof, haoussa, swahili, zoulou, lingala, bambara, somali, moré, yoruba, soninké, dioula, agni, bété, baoulé, fang, kituba, soussou |

| Point culminant | Kilimandjaro (pic Uhuru), 5 891,8 m |

| Principale étendue d'eau | Lac Victoria |

| Fuseaux horaires | UTC−1 (Cap-Vert) – UTC+4 (Maurice) |

| Principales villes | 20 plus importantes par ordre décroissant du nombre d'habitants Lagos, Kinshasa, Luanda, Nairobi Khartoum, Ibadan, Dar es Salam, Kano, Johannesbourg, Accra, Abidjan, Addis-Abeba, Bamako, Kampala, Le Cap, Durban, Dakar, Harare, Ekurhuleni, Mbujimayi[4] |

| modifier |

|

L'Afrique subsaharienne est l'étendue du continent africain au sud du Sahara, séparée écologiquement des pays du nord par le climat rude du plus vaste désert chaud du monde.

Elle abrite quarante-huit États, dont les frontières sont issues de la décolonisation.

C'est le lieu de naissance de l'Homme moderne.

Ses climats se distinguent par les variations pluviométriques annuelles plutôt que par les variation des températures. C'est une zone très riche sur le plan de la biodiversité quoique vulnérable au dérèglement climatique.

L'Afrique subsaharienne est la partie de la planète la plus dynamique en matière démographique, mais les problèmes sanitaires et d'éducation sont les plus préoccupants au niveau mondial.

Le sous-continent est la zone la moins développée au plan économique.

Terminologie

L'Afrique subsaharienne a, dans le passé, et parfois encore aujourd'hui, été appelée « Afrique noire » par les Européens et les Arabes, car peuplée de personnes à la peau noire, mais cette terminologie est essentiellement idéologique[5],[6].

L'étude géographique de l'Afrique remonte aux Grecs[note 1], mais « les auteurs arabes[note 2] […] beaucoup mieux informés […] sont d’une grande importance » en matière historique et géographique[7]. Ainsi, on trouve, chez Léon l'Africain, dans son ouvrage Description de l'Afrique (vers 1550), un découpage géographique qui mentionne une « terre des Noirs »[8] qui correspond à peu près au bilād al-Sūdān (« pays des Noirs ») des récits arabes antérieurs[9],[note 3] et au « premier climat » d'Al Idrissi[12],[13]. Ces divisions relèvent d'une différenciation culturelle ; le bilād al-Sūdān désigne le sud des terres islamisées, et non pas une réalité géographique intangible et objectivable par des fleuves ou des reliefs[14],[15],[note 4]. De manière similaire, les géographes arabes nomment « Côte des Noirs » (latinisé en Zanguebar au xviiie siècle) la partie du littoral oriental de l'Afrique correspondant à la côte swahilie, une zone d'influence culturelle[17],[18].

Les Européens avaient aussi utilisé ce type de terminologie ; ainsi les Portugais, qui explorent les côtes ouest-africaines au xve siècle, et dont les récits[note 5] parlent des Mouros Negros (littéralement « Maures nègres ») ou plus simplement des Negros et de la Guinéu (Guinée), le « pays des Noirs ». La distinction est, là encore, idéologique, les Mouros, musulmans, sont distingués des chrétiens et les Négros, des Blancs[20].

Actuellement, une distinction perdure[note 6], sur des bases économiques, pour les études statistiques notamment, entre les rives méditerranéennes de l'Afrique et le reste du continent[21]. L'ONU définit des terminologies[22] et la Banque mondiale, par exemple, utilise un agrégat statistique qui regroupe l'Afrique du Nord avec le Moyen-Orient et distingue le reste du continent sous l'appellation d'Afrique subsaharienne[23],[24]. Dans le même temps, certains ouvrages académiques en langue française continuent, au début du xxie siècle, à évoquer la « césure du Sahara[25] » et à employer le terme d'Afrique noire[note 7] tandis que des essayistes, historiens… y compris Africains, l'utilisent aussi[note 8] à la suite de Joseph Ki-Zerbo (Histoire de l'Afrique noire, Hatier, 1972) et d'Elikia M'Bokolo (Afrique noire. Histoire et civilisation, Hatier, 1992)[27],[28].

Histoire

L'Afrique subsaharienne est le berceau de l'humanité, où est né Homo sapiens, l'homme actuel, qui a colonisé tous les continents[29].

Histoire climatique du Sahara

L'apparition du désert du Sahara remonterait au Tortonien, entre 11 et 7 Ma[30],[31] et serait consécutive au retrait de la Thétys[32],[note 9]. Ce retrait « […] a modifié le climat moyen de la région, mais il a également renforcé la sensibilité de la mousson africaine au forçage orbital, qui est devenu par la suite le principal moteur des fluctuations de l'étendue du Sahara[32]. ». Le désert ne s'établit donc pas de manière définitive ; il connaît des alternances d'aridité et de fertilité (« Sahara vert »)[34], au gré des variations de la Zone de convergence intertropicale et donc de la pluviométrie[35], influencée par les cycles de Milanković[36]. Une phase de Sahara vert, vers le début de son apparition, serait peut-être en lien avec l'émergence de l'hominidé Sahelanthropus tchadensis dans le Nord de l'Afrique, il y 7 Ma[32]. Des études menées sur des sédiments marins et continentaux permettent d'identifier plus de 230 épisodes de Sahara vert en 8 millions d'années ; chaque épisode met environ 2 à 3 milliers d'années à se développer, culmine durant 4 à 8 milliers d'années, puis met 2 à 3 mille ans à se terminer. Ces cycles seraient en lien avec l'évolution et les migrations des homininis[37].

Ces successions de Sahara fertile puis désertique créent ce qu'on appelle l'effet de pompe du Sahara et expliquent les échanges de faune et de flore entre Eurasie et Afrique ainsi que les migrations pré-humaines et humaines[note 10].

Ainsi, le Sahara connaît-il une période humide, le pluvial Abbassia, entre 120 et 90 ka BP[39], suivie d'une autre période de climat similaire, entre 50 et 30 ka BP, le pluvial du Moustérien[40]. Il connaît une période hyperaride au moment de la transition Pléistocène-Holocène, entre 18 et 10 ka BP, à l'issue de laquelle se produit un optimum climatique entre 10 et 6 ka BP[note 11] ; ce moment, le plus récent épisode de Sahara vert, est nommé subpluvial néolithique. Il se termine du fait de l'événement climatique de 5900 BP qui amène les conditions arides et le « hiatus isolant[41] » d'aujourd'hui[42].

Géographie

Géographie politique

Regroupant quarante-huit pays (îles comprises), l'Afrique subsharienne est généralement subdivisée en quatre sous-régions, l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Est, l'Afrique centrale et l'Afrique australe[43].

États d'Afrique de l'Est

| Pays et territoires | Superficie (km2) |

Population[44] (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |

Densité de population (par km2) |

Capitale |

|---|---|---|---|---|

| 27 830 | 10 742 276 | 386 | Bujumbura | |

| 2 236 | 780 971 | 359,9 | Moroni | |

| 23 000 | 828 324 | 36 | Djibouti | |

| 121 320 | 6 527 689 | 53,8 | Asmara | |

| 1 127 127 | 99 465 819 | 88,2 | Addis-Abeba | |

| 582 650 | 45 925 301 | 78,8 | Nairobi | |

| 587 040 | 23 812 681 | 40,5 | Antananarivo | |

| 118 480 | 17 964 697 | 151,6 | Lilongwe | |

| 2 040 | 1 339 827 | 656,8 | Port Louis | |

| 801 590 | 25 303 113 | 31,5 | Maputo | |

| 26 338 | 12 661 733 | 480,7 | Kigali | |

| 455 | 92 430 | 203,1 | Victoria | |

| 637 657 | 10 616 380 | 16,6 | Mogadiscio | |

| 619 745 | 12 042 910 | 19,4 | Djouba | |

| 945 087 | 51 045 882 | 54 | Dodoma | |

| 236 040 | 37 101 745 | 157,2 | Kampala | |

| 752 614 | 15 066 266 | 20 | Lusaka | |

| 390 580 | 14 229 541 | 36,4 | Harare |

NB : le ![]() Somaliland (capitale Hargeisa), 137 600 km2, 4 500 000 hab. (est. 2014)[45] n'est pas un État reconnu par les instances internationales[46],[47],[48].

Somaliland (capitale Hargeisa), 137 600 km2, 4 500 000 hab. (est. 2014)[45] n'est pas un État reconnu par les instances internationales[46],[47],[48].

États d'Afrique centrale

| Pays et territoires | Superficie (km2) |

Population[44] (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |

Densité de population (par km2) |

Capitale |

|---|---|---|---|---|

| 1 246 700 | 19 625 353 | 15,74 | Luanda | |

| 475 440 | 23 739 218 | 49,9 | Yaoundé | |

| 622 984 | 5 391 539 | 8,7 | Bangui | |

| 1 284 000 | 11 631 456 | 9 | N'Djaména | |

| 342 000 | 4 755 097 | 13,9 | Brazzaville | |

| 2 345 410 | 79 375 136 | 33,8 | Kinshasa | |

| 28 051 | 740 743 | 26,4 | Malabo | |

| 267 667 | 1 705 336 | 6,3 | Libreville | |

| 1 001 | 194 006 | 193,8 | São Tomé |

États d'Afrique australe

| Pays et territoires | Superficie (km2) |

Population[44] (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |

Densité de population (par km2) |

Capitale |

|---|---|---|---|---|

| 600 370 | 2 182 719 | 3,6 | Gaborone | |

| 30 355 | 1 947 701 | 64,1 | Maseru | |

| 825 418 | 2 212 307 | 2,7 | Windhoek | |

| 1 219 912 | 53 675 563 | 44 | Pretoria | |

| 17 363 | 1 435 613 | 82,7 | Mbabane |

États d'Afrique de l'Ouest

| Pays et territoires | Superficie (km2) |

Population[44] (chiffres relevés en 2016 sur le CIA World factbook) |

Densité de population (par km2) |

Capitale |

|---|---|---|---|---|

| 112 620 | 10 448 647 | 92,7 | Porto-Novo | |

| 274 200 | 18 931 686 | 69 | Ouagadougou | |

| 4 033 | 545,993 | 135,4 | Praia | |

| 322 460 | 23 295 302 | 72,2 | Yamoussoukro | |

| 11 300 | 1 967 709 | 174,1 | Banjul | |

| 239 460 | 26 327 649 | 109,9 | Accra | |

| 245 857 | 11 780 162 | 47,9 | Conakry | |

| 36 120 | 1 726 170 | 47,8 | Bissau | |

| 111 370 | 4 195 666 | 37,7 | Monrovia | |

| 1 240 000 | 16 955 536 | 13,7 | Bamako | |

| 1 030 700 | 3 596 702 | 3,5 | Nouakchott | |

| 1 267 000 | 18 045 729 | 14,2 | Niamey | |

| 923 768 | 181 562 056 | 196,5 | Abuja | |

| 196 190 | 13 975 834 | 71,2 | Dakar | |

| 71 740 | 5 879 098 | 82 | Freetown | |

| 56 785 | 7 552 318 | 133 | Lomé |

Géologie

Du point de vue géologique, le continent proprement dit, porté par la plaque africaine, est séparé par la mer Rouge de la péninsule arabique, portée par la plaque arabique[49]. La partie orientale du continent, à l'est du grand rift, dépend géologiquement de la plaque somalienne[note 12] qui comprend aussi Madagascar, à l'est du canal du Mozambique. Le canal du Mozambique commence à se former il y a 135 Ma[50] tandis que la mer Rouge résulte d'une ouverture relativement récente, à l'Oligocène[51], de l'immense assemblage des cratons africains, stabilisé il y a 600 Ma, qui n'a été que faiblement modifié depuis cette période[52],[53].

On distingue quatre principaux socles précambriens, le craton d'Afrique de l'Ouest, le métacraton du Sahara, le craton du Congo et le craton du Kalahari. Ils sont eux-mêmes formés de blocs plus petits qui, avec d'autres ancêtres de l'Amérique du Sud, de l'Australie et de l'Antarctique, composaient les paléocontinents à partir desquels s'était formée, au Carbonifère, la partie méridionale de la Pangée[54],[note 13]. Certains cratons sont stables dès 3 Ga[note 14], sur lesquels se sont déposées des couvertures peu ou pas métamorphisées[56]. Cette ancienneté est corrélée avec la richesse minérale du sous-continent[57]. On trouve sur le continent des roches parmi les plus anciennes de la planète ; les gneiss de la Sand River, en Afrique du Sud, datent ainsi de plus de 3 Ga[56],[58],[59],[60].

La fracture du grand rift est-africain, qui a débutée il y a plus de 25 à 30 Ma[61],[62], a ouvert une vallée qu'on appelle le « berceau de l'humanité » car de nombreux fossiles d'Hominidés et de nombreux vestiges archéologiques très anciens y ont été découverts grâce aux conditions propices à la fossilisation qu'elle présente[63].

-

Plaque africaine.

-

Plaque somalienne.

-

Plaque arabique.

Géographie physique

L'échauffement et l'assèchement du climat africain, vers , font que le Sahara devient de plus en plus chaud et hostile. À l'occasion d'une évolution qui dure jusqu'aux alentours de , le Sahara connaît une période de désertification[64],[65]. Une récession climatique importante se produit, entraînant une diminution des pluies en Afrique de l'est et du centre. Depuis cette époque, ce sont des conditions sèches qui prédominent en Afrique de l’est[66]. Le Sahara devient un « hiatus climatique […] qui joue un rôle capital dans le cloisonnement géographique d'une grande partie de l'Afrique[67] » car il est un obstacle à la circulation nord-sud ; Pierre Gourou[41] parle de « hiatus isolant ».

Ainsi, le Sahara, le plus grand désert d'Afrique et le plus grand désert chaud du monde[67], couvre-t-il à lui seul une superficie de près de 8,6 millions de km2[68]. Le Sahel, bande continue de savanes tropicales semi-arides située juste au sud du Sahara, couvre près de 2,7 millions de km2 et le désert du Kalahari, 0,9 million de km2 ; cela fait que les régions hyper-arides, arides et semi-arides représentent environ un tiers de la superficie totale du continent africain.

En matière d'orographie, on peut distinguer deux zones : « Une ligne tirée de Port-Soudan à Lobito diviserait, en diagonale, le continent entre une « Afrique haute » à l'est, de l'Éthiopie au Drakensberg, et une « Afrique basse », celle de l'ouest. À l'exception du mont Cameroun (4 070 m) et de l'Atlas marocain (4 071 m), toutes les hautes montagnes d'Afrique se placent à l'est de cette ligne[69]. »

Climats

Traversée presque en son milieu par l'équateur, comprise en majeure partie entre les deux tropiques, l'Afrique est un continent chaud[70], avec une température moyenne supérieure à 21 °C neuf mois sur douze[71] et l'intensité du rayonnement solaire y est constamment forte. Les climats et la végétation qui leur correspond se définissent en fonction des variations pluviométriques plutôt que thermiques[72].

La pluviométrie est essentiellement dépendante des mouvements atmosphériques se produisant dans la zone de convergence intertropicale (ZCIT). Il s’agit, dans une zone comprise entre les tropiques et l'équateur, du mouvement ascendant d'un air humide apporté par les alizés. La montée en altitude rafraîchit l’air et l’humidité est relâchée sous forme de précipitations à hauteur de l'équateur, ce qui détermine des climats humides, climat équatorial au plus près de l'équateur et climat tropical de part et d'autre. L'air asséché converge ensuite vers les tropiques nord et sud, ce qui crée un climat aride à ces endroits, aux alentours des 20e parallèles nord et sud. Cela correspond au Sahara au nord, et au Kalahari au sud[71]. Les déserts et les steppes prévalent également dans la corne de l'Afrique.

Les saisons, alternance entre les saisons sèches et humides, sont liées aux oscillations annuelles de la ZCIT. Ces oscillations sont un phénomène majeur pour le continent car il est dépourvu de chaînes montagneuses d'importance qui pourraient réguler le climat[71].

L'allongement de la saison sèche, quand on s'éloigne de l'équateur, caractérise le passage du climat équatorial accompagné de forêt dense au climat tropical, qui s'accompagne de forêts claires, puis de savanes lorsque la saison sèche est intense. Lorsque la saison sèche est largement dominante, la savane prend un caractère semi-aride avec, néanmoins, une saison des pluies intense mais très courte. C'est le cas du Sahel, notamment, où la steppe domine. Ensuite, les déserts apparaissent près des tropiques[73].

Enfin, le climat méditerranéen caractérise les côtes de l'Afrique du Nord et la pointe sud de l'Afrique du Sud[72].

Les amplitudes thermiques annuelles et journalières sont faibles en climat humide équatorial et tropical et s'accentuent lorsqu'on s'éloigne de l'équateur[73]. Un facteur influençant l'amplitude thermique, notamment quotidienne, est la proximité des côtes, l'écart augmentant avec l'éloignement de celles-ci ; « au cœur du Sahara, les variations de température entre le jour et la nuit atteignent 20 degrés »[73].

Environnement

- Prairies

- Forêts sempervirentes subtropicales

- Forêts sempervirentes méditerranéennes

- Forêts de mousson

- Déserts arides

- Déserts et broussailles xérophytes

- Savane aride

- Déserts semi-arides

- Savanes

- Savanes et forêts claires

- Forêts décidues sèches tropicales et subtropicales

- Forêts décidues humides tropicales et subtropicales

C'est l'endroit de la planète où la biodiversité est la plus importante[74] ; elle abrite le second plus grand massif forestier mondial après l'Amazonie, la forêt du bassin du Congo[75].

C'est aussi l'endroit de la planète le plus sensible aux variations climatiques[76], notamment celles de la pluviométrie : comme la majeure partie du continent est sous l'influence de la ZCIT, il est extrêmement sensible aux perturbations de celle-ci, notamment en Afrique de l'ouest[77],[78], même lorsque ces perturbations sont faibles[79]. Ainsi, d'une année à l'autre, la saison des pluies peut varier en durée jusqu'à 30 %[80].

Soumis à la « variabilité et aux extrêmes climatiques[81] » le sous-continent est l'un des plus fragiles et des plus en danger en la matière. Le « changement climatique va progressivement menacer la croissance économique de l'Afrique et la sécurité des populations[82] » car « le climat de l'Afrique est déjà en train de changer et les impacts se font déjà sentir[trad 1] », aggravant les causes environnementales[note 15] de l'insécurité alimentaire qui touche déjà le continent[85].

Population et société

Démographie

L'Afrique subsaharienne comptait environ 1,022 milliard d'habitants en 2017 d'après l'ONU, un chiffre qui devrait atteindre 1,5 milliard voire 2 milliards en 2050. Son taux de croissance annuel est de 2,3 %[3]. Le sous-continent abrite quarante des cinquante pays ayant le plus haut taux de fécondité de la planète. Tous les pays présentent, à l'exception de l'Afrique du Sud (2,5) et des Seychelles (2,8), un nombre d'enfants par femme supérieur à 4[86].

Le sous-continent ne comptait aucune ville de plus de un million d'habitants dans les années 1950, il en abrite trente-huit en 2010.

Santé

L'Afrique subsaharienne reste la région du monde où l'on enregistre le plus fort taux de mortalité infantile (121 pour mille contre 7 pour mille dans les pays développés). Mais un rapport conjoint de l'Unicef, l'OMS et la Banque mondiale souligne que des progrès notables ont été accomplis. Ce taux a en effet diminué entre 1990 et 2010 dans la plupart des États concernés, à l'exception de la Somalie, du Zimbabwe et du Cameroun. Quatre pays - Madagascar, le Liberia, l'Érythrée et le Malawi - sont même en passe d'atteindre les objectifs du millénaire pour le développement (OMD). Ce plan, adopté en l'an 2000 par les Nations unies, a pour but d'éradiquer la pauvreté dans le monde d'ici à 2015. Parmi les moyens d'y parvenir : réduire la mortalité infantile de deux tiers. Chiffre cible pour l'Afrique subsaharienne : 58 pour mille[87].

Sur le plan sanitaire, elle est frappée par les fléaux de la malnutrition, du sida, outre les taux élevés de mortalités maternelle et infantile[88] et un accès limité aux soins de santé.

Éducation

Malgré les hausses de scolarité au cours des dernières décennies, des millions de jeunes, surtout des filles, ne reçoivent pas d'enseignement élémentaire[89].

Économie

L'Afrique subsaharienne est la partie du continent la plus démunie, notamment en matière économique, et la plus mouvementée politiquement ; elle dispose d'un PIB par habitant très faible (environ 1 000 dollars PPA/an) et d'un IDH de 0,465 (moyenne mondiale de 0,729). Le nombre des mal nourris (206 millions de personnes) a augmenté de 37 millions durant les dix dernières années[90].

Production d'énergie renouvelable

Les Nations unies ont adopté en 2015 des objectifs de développement durable pour 2030 et l'accès à une énergie bon marché, fiable et moderne en fait partie[91].

Bien que bénéficiant d'un ensoleillement exceptionnel (un km2 de désert reçoit en moyenne par an « une énergie solaire équivalent à 1,5 million de barils de pétrole. La surface totale des déserts sur la planète entière fournirait plusieurs centaines de fois l'énergie utilisée actuellement dans le monde »[92]), et malgré quelques projets de coopération et développement sur ce thème, l'Afrique subsaharienne manque d'infrastructure de production solaire et éolienne, laissant en 2017 encore un demi-milliard de personnes sans accès à l'électricité selon un rapport de la Banque mondiale de février 2017[91].

Dans le monde presque tous les pays ont mis en place un cadre réglementaire et légal destiné à favoriser ce type d'énergie, mais les pays africains sont en retrait pour leurs politiques environnementales favorisant l'accès à l'énergie. « Jusqu'à 40% d'entre eux sont dans la zone rouge, ce qui veut dire qu'ils ont à peine commencé à prendre des mesures pour accélérer l'accès à l'énergie », selon la banque mondiale[91]. Quelques pays (en 2017 : le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda et d'autres) se classent mieux et l'Afrique du Sud, le Maroc et la Tunisie sont en meilleure situation énergétique[91].

Le rapport de la Banque mondiale, qui sera revu tous les deux ans, est un moyen pour les différents pays de comparer leurs politiques au niveau régional et mondial pour essayer d'atteindre cet objectif dans les délais fixés[91].

La Banque mondiale a un portefeuille de prêts d'environ 1,6 milliard de dollars en faveur de l'accès à l'énergie mais qui s'est surtout constitué en Asie et en Amérique latine. L'Afrique progresse cependant avec, en 2016-2017, 260 millions de dollars de nouveaux projets prévus pour l'accès à une énergie locale au Kenya, au Rwanda, au Niger et en Zambie[91].

Le projet Desertec, qui visait à couvrir 0,3 % des 40 millions de km2 de déserts de la planète en centrales solaires thermiques, permettrait de couvrir les besoins électriques de la planète en 2009 (environ 18 000 TWh/an)[93],[94], mais plutôt au profit de pays riches périphériques, semble avoir été au moins provisoirement gelé[95],[96].

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Afrique » (voir la liste des auteurs).

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Sub-Saharan Africa » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Hérodote, Manéthon, Pline l'Ancien, Strabon, Claude Ptolémée[7]…

- al-Mas‘ūdī (mort vers + 950), al-Bakrī (1029-1094), al-Idrīsī (1154), Yākūt (vers 1200), Abu’l-fidā’ (1273-1331), al‘Umarī (1301 -49), Ibn Baṭṭūṭa (1304-1369) et Hassan Ibn Mohammadal-Wuzza’n (connu en Europe sous le nom de Léon l’Africain, vers 1494-1552)[7]…

- Eux-mêmes inspirés par, voire héritiers de Ptolémée[10],[11].

- Ainsi Léon l'Africain n'arrive-t-il pas à faire se superposer sa représentation mentale avec les informations géographiques (au sens moderne) qu'il possède : « Cette interruption des informations relative à la localisation des royaumes par rapport au fleuve révèle bien l'embarras de Léon devant l'impossible adéquation de ses informations avec l'idée d'un Nil pan-soudanais irriguant tous les pays de la Terre des Noirs[16]. »

- Notamment la célèbre Chronique de Guinée[19], rédigée par Gomes Eanes de Zurara, datant de 1453.

- Parfois critiquée : (en) Herbert Ekwe-Ekwe, « What exactly does 'sub-Sahara Africa' mean? », Pambazuka News, .

- « Il existe, au sein de l'Afrique, une nette distinction entre Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. L'Afrique noire, dit « subsaharienne » selon la terminologie de l'ONU, forme un ensemble de 24 millions de km2 avec une population dépassant les 800 millions d'habitants. Elle est séparée de l'Afrique du Nord par le Sahara. Cette dernière est très souvent associée au Proche et Moyen-Orient, aux pays du Golfe ou encore à la Turquie (dans la continuité de la rive méditerranéenne)[26]. »

- Par exemple, Moussa Konaté, L'Afrique noire est-elle maudite ?, Paris, Fayard, (ISBN 9782213651521) et Lilyan Kesteloot et Bassirou Dieng (préf. François Suard), Les épopées d'Afrique noire, Karthala, .

- L'apparition du désert du Sahara a longtemps été datée de 2 à 3 Ma BP, en même temps que l'englacement du Groenland[33].

- « Ce qu’on appelle l’« effet de pompe du Sahara » a influé sur l’évolution des communautés écologiques dans une période marquée par l’entrée dans les âges glaciaires. Pendant les périodes clémentes, le Sahara se couvre de savanes arborées autour d’un immense lac paléo-Tchad. Pendant les périodes froides, le désert s’étend. Les communautés écologiques sont repoussées à sa périphérie[38]. »

- « Le dernier optimum climatique en Afrique (environ 9 000 à 6 000 ans) correspond à un épisode de fortes moussons qui a conduit au reverdissement du Sahara, à son occupation humaine et au développement de grands écosystèmes lacustres tel que le Mégalac Tchad[33]. ».

- Parfois rattachée à la plaque africaine, parfois considérée comme une plaque distincte[49].

- Par exemple, le craton de Pilbara, en Australie, formait, avec le craton du Kaapvaal, le supercontinent Vaalbara, entre 3,6 Ga et 2,5 Ga.

- Le craton du Kaapvaal par exemple[55].

- Auxquelles on peut rajouter les déplacements de population et les conflits[84].

Références

- Annuaire statistique 2017, p. 13.

- Afrique subsaharienne, Banque mondiale (lire en ligne)

- (en) « World Population Prospects: The 2017 Revision, custom data acquired via website », United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2017), (consulté le )

- « Palmarès. Grandes villes d'Afrique », sur populationdata.net (consulté le ).

- Encyclopédie Larousse en ligne, § 1.3 Une notion idéologique commode.

- Jean-Sébastien Josset, « « L’Afrique est un pays de race noire » : la géographie raciste à l’usage des nuls, par Gilbert Collard », Jeune Afrique, (lire en ligne)

- Histoire générale de l'Afrique, tome 1, p. 46.

- Fauvelle-Aymar et Hirsch 2009, p. 84.

- Jean-Charles Ducène, « Conceptualisation des espaces sahéliens chez les auteurs arabes du Moyen Âge », Afriques, (DOI 10.4000/afriques.1114, lire en ligne)

- Emmanuelle Vagnon, « La réception de la Géographie de Ptolémée en Occident au xve siècle. Un exemple de transfert culturel », Hypothèses, vol. 6, no 1, , p. 201-211 (DOI 10.3917/hyp.021.0201)

- Emmanuelle Tixier du Mesnil, « Panorama de la géographie arabe médiévale », dans Géographes et voyageurs au Moyen Âge, Presses universitaires de Paris Nanterre, (DOI 10.4000/books.pupo.1577)

- Françoise Micheau, Idrîsî, La première géographie de l'Occident (recension), Institut français d'archéologie orientale (lire en ligne)

- Fauvelle-Aymar et Hirsch 2009, p. 86.

- Encyclopédie Larousse en ligne, § 1.1. Avant notre ère : une vision globalisante.

- Yoro K. Fall, L'Afrique à la naissance de la cartographie moderne : les cartes majorquines, XIVe – XVe siècles, Karthala, , p. 194

- Fauvelle-Aymar et Hirsch 2009, p. 96.

- Stéphane Pradines, « Commerce maritime et islamisation dans l’océan Indien : les premières mosquées swahilies (XIe et XIIIe siècles) », Revue des mondes musulmans et de la Méditerranée, no 130, (lire en ligne)

- « Bahr al-Zandj », dans Encyclopédie de l'Islam (en ligne), Brill, (lire en ligne)

- Gomes Eanes de Zurara (trad. du portugais par Léon Bourdon, préf. Jacques Paviot), Chronique de Guinée (1453), Chandeigne, coll. « Magellane », , 592 p. (ISBN 978-2-915540-79-6, présentation en ligne)

- Georges Boisvert, « La dénomination de l’Autre africain au xve siècle dans les récits des découvertes portugaises », L’Homme, no 153, (DOI 10.4000/lhomme.10, lire en ligne)

- « Afrique subsaharienne, faire redémarrer la croissance », Fonds monétaire international, — Exemple de statistiques « officielles ».

- (en) « Geographic Regions », ONU (consulté le )

- (en) « Middle East & North Africa », Banque mondiale

- (en) « Sub-Saharan Africa », Banque mondiale

- Roland Pourtier, Afriques noires, Hachette, , p. 9

- Vincent Adoumié, Christian Daudel, Jean-Michel Escarras et Emmanuel Delahaye, Géographie de l'Europe, Hachette éducation,

- Jean-Pierre Chrétien, « Joseph Ki-Zerbo, Histoire de l'Afrique noire » (recension), Annales. Économies, Sociétés, Civilisations, no 2, , p. 288-289 (lire en ligne)

- Anne Piriou, « M'Bokolo, Elikia, dir., avec la collaboration de Sophie Le Callenec et de Thierno Bah, Jean Copans, Locha Matéso, Lélo Nzuzi. – Afrique noire. Histoire et Civilisations. Tome I, Jusqu'au XVIIIe siècle. Tome II, XIXe-XXe siècles. Paris, Hatier-Aupelf, Université des réseaux d'expression française (UREF), 1992, I : 496 p. ; II : 576 p. » (recension), Cahiers d’études africaines, no 157, (lire en ligne)

- Jean-Jacques Hublin, « Deux millions d'années de migrations, de dispersions et de remplacements (Conférence au Collège de France) », Collège de France, .

- CNRS 2006.

- Schuster et alii 2006.

- Zhang et alii 2014.

- CNRS 2014.

- Tierney, Pausata et deMenocal 2017.

- Janicot 2000.

- Renard et al. 2015, p. 653.

- (en) J.C. Larrasoaña, A.P. Roberts et Rohling, « Dynamics of Green Sahara Periods and Their Role in Hominin Evolution », PLoS ONE, vol. 8, nos 10 e76514, (DOI 10.1371/journal.pone.0076514)

- Dominique Garcia et Hervé Le Bras, Archéologie des migrations (colloque international « Archéologie des migrations », INRAP & musée national de l’Histoire de l’immigration, 12 et 13 novembre 2015), La Découverte - INRAP, , epub (ISBN 9782707199423), p. 59/503

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 1, p. 407.

- Hervieu 1975, p. 69.

- Gourou 1982, p. 111.

- Olsen 2017, p. 90.

- « Composition des régions macrogéographiques (continentales), composantes géographiques des régions et composition de groupements sélectionnés économiques et d'autres groupements », Nations unies, .

- (en) « Africa », CIA World factbook.

- « Somaliland », sur PopulationData.net (consulté le )

- « Présidentielle au Somaliland : la reconnaissance de l'État priorité des populations », RFI, (consulté le )

- « L'inaccessible reconnaissance du Somaliland », Le Temps, (lire en ligne, consulté le )

- Justine Boulo, « Somaliland : attend reconnaissance désespérement ! », Le Point Afrique, (lire en ligne)

- « L'Est africain, un océan né et à naître », CNRS (consulté le )

- (en + fr) Wilson R. Lourenço, Biogeography of Madagascar, IRD éditions, , p. 2

- Jacques Debelmas, Georges Mascle et Christophe Basile, Les grandes structures géologiques, Dunod, , 5e éd., p. 99

- Henri Baulig, « Le relief de l'Afrique australe [D'après Lester C. King ] », Annales de Géographie, t. 61, no 325, , p. 218-225 (DOI 10.3406/geo.1952.13404, lire en ligne)

- Petre V. Cotet, « Les réalisations de la géomorphologie moderne et le problème de la pénéplaine », Cahiers de géographie du Québec, vol. 12, no 27, , p. 413 (DOI 10.7202/020829ar)

- Jean Louis Olivet et Daniel Aslanian, « Évolution des continents depuis 250 millions d'années », IFREMER,

- (en) D. E. James et M. J. Fouch, « Formation and evolution of Archean cratons: insights from southern Africa », Special Publications, Londres, Geological Society, vol. 199, no 1, , p. 3 (DOI 10.1144/GSL.SP.2002.199.01.17, lire en ligne)

- « Afrique (structure et milieu) », Encyclopædia Universalis en ligne (consulté le )

- Hervé Théveniaut et Denis Thiéblemont, « Cartographie géologique pour le développement minier en Afrique de l'Ouest », Géosciences, BRGM, no 21 « L'Afrique, terre de connaissances »,

- (en) P. Jaeckel, Alfred Kröner, S. L. Kamo et al., « Late Archaean to early Proterozoic granitoid magmatism and high-grade metamorphism in the central Limpopo belt, South Africa », Journal of the Geological Society, vol. 154, no 19, , p. 25-44 (lire en ligne)

- (en) H. M. Rajesh, G. A. Belyanin, O. G. Safonov, E. I. Kovaleva, M. A. Golunova et D. D. Van Reenen, « Fluid-induced Dehydration of the Paleoarchean Sand River Biotite–Hornblende Gneiss, Central Zone, Limpopo Complex, South Africa », Journal of Petrology, vol. 54, no 1, , p. 41–74 (DOI 10.1093/petrology/egs062)

- (en) D. D. Van Reenen, Origin and Evolution of Precambrian High-grade Gneiss Terranes, with Special Emphasis on the Limpopo Complex of Southern Africa, Geological Society of America, (lire en ligne)

- Bertrand Hirsch (éd.), Bernard Roussel (éd.), François Verdeaux (collab.) et François-Xavier Fauvelle-Aymar (collab.), Le rift est africain. Une singularité plurielle, Centre français des études éthiopiennes, Institut de recherche du Ministère des Affaires étrangères, CNRS, (lire en ligne)

- Maxime Lambert, « Vallée du Rift africain : une nouvelle chronologie », sur maxisciences.com,

- « Le grand rift est-africain, berceau de l'humanité », Encyclopædia Universalis en ligne (consulté le )

- « Comment le Sahara est devenu un désert », Le Figaro, (lire en ligne).

- (en) I. Peter Martini et Ward Chesworth, Landscapes and Societies: Selected Cases, Springer Science & Business Media, , 496 p. (lire en ligne).

- (en) Patrick K. O'Brien (general editor), Oxford Atlas of World History, New York, Oxford University Press, , p. 22–23.

- Histoire générale de l'Afrique, vol. 2, p. 350.

- « Sahara », dans Encyclopédie Universalis, Encyclopædia Universalis (lire en ligne).

- Théodore Monot, Afrique (Structure et milieu) - Biogéographie, Encyclopædia Universalis (lire en ligne)

- « Afrique : géographie physique », Encyclopédie Larousse en ligne.

- Atlas 2008, p. 8.

- Atlas de l'Afrique, p. 20.

- Atlas 2008, p. 9.

- L'avenir de l'environnement en Afrique, 2, p. 12.

- Ursula Soares, « Le bassin forestier du Congo au cœur du premier sommet sur la forêt tropicale », RFI, (consulté le )

- Atlas de l'eau en Afrique, p. 27.

- Serge Janicot, « La mousson d'Afrique de l'Ouest », Lettre du changement global, CNRS, no 11, (lire en ligne, consulté le )

- Samuel Louvet, Modulations intrasaisonnières de la mousson d'Afrique de l'ouest et impacts sur les vecteurs du paludisme à Ndiop (Sénégal) : diagnostics et prévisibilité (thèse de doctorat en géographie, option climatologie), Université de Bourgogne, (lire en ligne), p. 20.

- Benjamin Sultan, L’étude des variations et du changement climatique en Afrique de l’Ouest et ses retombées sociétales (Mémoire pour l'habilitation à diriger des recherches), Université Pierre-et-Marie-Curie, (lire en ligne [PDF]), p. 24.

- OCDE, Sahel and West Africa Club, Cahiers de l'Afrique de l'Ouest - Atlas régional de l'Afrique de l'Ouest, OECD Publishing, (lire en ligne), p. 261.

- Dorsouma Al Hamndou et Mélanie Requier-Desjardins, « Variabilité climatique, désertification et biodiversité en afrique : s’adapter, une approche intégrée », Vertigo, vol. 8, no 1, (DOI 10.4000/vertigo.5356, lire en ligne).

- « Synthèse du Cinquième rapport d'évaluation du GIEC : Quels impacts pour l'Afrique ? », sur mediaterre.org.

- (en) The IPCC’s Fifth Assessment Report. What’s in it for Africa? [« Cinquième rapport d'évaluation du GIEC. Quels impacts pour l'Afrique ? »], CDKN, (lire en ligne [PDF]), p. 1.

- « Afrique, vue d'ensemble », Banque mondiale, .

- Insécurité alimentaire 2014, p. 3.

- (en) « Fertility rate, total (births per woman) », sur data.worldbank.org (consulté le )

- GEO N°403 de septembre 2012 p.18

- « L'Afrique subsaharienne : le taux de mortalité maternelle le plus élevé au monde », sur AMREF, (consulté le )

- « 16 millions de jeunes filles sont hors du système scolaire en Afrique subsaharienne (spécialiste) », sur seneweb.com, (consulté le )

- Alain Faujas, « 854 millions d'affamés dans un monde plus riche », Le Monde, (lire en ligne)

- « Développement des énergies renouvelables : l'Afrique subsaharienne en retard », Connaissance des énergies,

- « Projet Desertec »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur rtlinfo.be

- Thomas Schnee, « Désertec : un projet solaire de 400 milliards d'euros », lexpress.fr, (consulté le ).

- Brève d'information Actu-Environnement, 24 août 2009

- Marie Lejeune, « Desertec abandonne ses projets d'exportation d'énergie solaire du Sahara », sur euractiv.fr,

- Gwladys Johnson Akinocho, « Le projet Desertec n'est pas abandonné, il sera mis en œuvre autrement selon Adnan Amin », Agence Écofin,

Citations originales

- (en) « Africa’s climate is already changing and the impacts are already being felt[83]. »

Bibliographie

- « Afrique noire », dans Encyclopédie Larousse en ligne, Larousse (lire en ligne)

- Jean Hervieu, Évolution du milieu naturel en Afrique et à Madagascar. L'interprétation paléoclimatique du Quaternaire. Faits d'observation régionaux, IRD Éditions,

- Pierre Gourou, Terres de bonne espérance, le monde tropical, Paris, Plon, coll. « Terre Humaine »,

- Joseph Ki-Zerbo (dir.), Histoire générale de l'Afrique, vol. 1 : Méthodologie et préhistoire africaine, UNESCO,

- G. Mokhtar (dir.), Histoire générale de l'Afrique, vol. 2 : Afrique ancienne, UNESCO,

- (en) Serge Janicot, « La Mousson d'Afrique de l'Ouest », Lettre du programme international géosphère-biosphère - Programme mondial de recherches sur le climat, CNRS, no 11, (lire en ligne)

- Avenir de l’environnement en Afrique, 2, PNUE, (lire en ligne [PDF])

- Mathieu Schuster, Patrick Vignaud, Philippe Duringer et Michel Brunet (communiqué de presse), « Depuis quand le Sahara est-il un désert ? », CNRS,

- (en) Mathieu Schuster, Philippe Duringer, Jean-François Ghienne, Patrick Vignaud, Hassan Taisso Mackaye, Andossa Likius et Michel Brunet, « The Age of the Sahara Desert », Science, vol. 311, no 5762, , p. 821 (DOI 10.1126/science.1120161)

- Afrique. Atlas d'un environnement en mutation, PNUE, (lire en ligne [PDF])

- Yves Miserey, « Comment le Sahara est devenu un désert », Le Figaro, (lire en ligne)

- François-Xavier Fauvelle-Aymar et Bertrand Hirsch, « Le « pays des Noirs » selon Léon l'Africain. Géographie mentale et logiques cartographiques », dans François Pouillon (éd.), Léon l'Africain, Karthala, (lire en ligne)

- Afrique. Atlas de l'eau. Résumé pour les décideurs, PNUE, (lire en ligne)

- Jean-Robert Pitte (dir.), Atlas de l'Afrique, Les éditions du Jaguar, (ISBN 978286950-4653)

- L'état de l’insécurité alimentaire dans le monde 2014 en bref, FAO (lire en ligne [PDF])

- Gilles Ramstein, « Disparition d'une mer… naissance d'un désert », sur insu.cnrs.fr, CNRS,

- (en) Zhongshi Zhang, Gilles Ramstein, Mathieu Schuster, Camille Li, Camille Contoux et Qing Yan, « Aridification of Sahara caused by Tethys Sea shrinkage during Late Miocene », Nature, (DOI 10.1038/nature13705)

- Maurice Renard, Yves Lagabrielle, Erwan Martin et Marc de Rafélis Saint Sauveur, Eléments de géologie : 15e édition du Pomerol, Dunod,

- Joël Ignasse, « L'ancien lac Tchad s'est asséché en quelques années », Sciences et Avenir, (lire en ligne)

- (en + fr) United nations / Nations Unies, Statistical Yearbook, 2017 edition, Sixtieth issue / Annuaire statistique, 2017 édition, soixantième édition (lire en ligne)

- Olivier Grenouilleau, Quand les européens découvraient l'Afrique intérieure, Tallandier,

- (en) Jessica E. Tierney, Francesco S. R. Pausata et Peter B. deMenocal, « Rainfall regimes of the Green Sahara », Science Advances, vol. 3, no 1, , e1601503 (DOI 10.1126/sciadv.1601503)

- (en) Sandra Olsen, chap. 5.2 « The Neolithic Subpluvial », dans Dionysius A. Agius, Emad Khalil, Eleanor Scerri et Alun Williams (éds.), Human Interaction with the Environment in the Red Sea: Selected Papers of Red Sea Project VI, BRILL, , 458 p. (lire en ligne), p. 90

Liens externes

- Michel Maldague, Développement intégré des régions tropicales, vol. I, fasc. 2 : Bases biophysiques de l’environnement tropical (lire en ligne)

- (de)(en)(fr) Bibliothèque virtuelle de l'Afrique subsaharienne (internet library sub-saharan Africa)

- Transition démographique et emploi en Afrique subsaharienne Ouvrage publié en avril 2011 par l'Agence Française de Développement