« Surpopulation » : différence entre les versions

m WPCleaner v1.19 - Homonymies : Correction de 3 liens - FAO, Gaspillage, Troisième République, reste 3 à corriger - Extinction, Ressource, TAC |

fin de traduction de la section "effets de la surpop" +suppression de la section "notion relative" qui n'apporte pas d'information digne d'intéret |

||

| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||

Le présent article traite essentiellement du cas de la surpopulation humaine. |

Le présent article traite essentiellement du cas de la surpopulation humaine. |

||

== Une notion relative ? == |

|||

{{section à sourcer}} |

|||

Dans les populations animales, fongiques ou végétales, la surpopulation n'existe que relativement aux ressources vitales disponibles ([[ressources en eau]], en nourriture ou nutriments et en espaces). |

|||

Appliquée à l’[[humanité]], la notion de ''surpopulation'' est encore plus relative. Le seuil (en nombre d'habitants par hectare) au-delà duquel on parle de surpopulation ne varie pas seulement selon les ressources du territoire considéré, mais aussi selon l'efficacité des techniques employées dans l'exploitation de ces ressources, des organisations économiques, politiques et sociales. Il dépend aussi de l'équité plus ou moins grande de l'accès à ces ressources. |

|||

Une insuffisance de ressources peut être compensée par : |

|||

:– des substitutions (le charbon a remplacé le bois, le pétrole a remplacé le charbon, etc.) ; |

|||

:– la réduction des [[Gaspillage d'énergies|gaspillage]]s (Cf. [[efficience énergétique]] par exemple) ; |

|||

:– le commerce international et l'émigration : les territoires vivant en [[autarcie]] énergétique et alimentaire sont de plus en plus rares. |

|||

Les progrès [[technique]]s influent sur l'[[efficience]] dans l'usage des ressources, mais augmentent aussi l'offre en produits consommateurs de ressources. Les [[Combustible fossile|ressources énergétiques fossiles]] ont permis un certain temps à la population d'outrepasser la ''capacité bioproductive'' de son environnement, en compromettant les subsistances des [[générations futures]] et en accumulant ainsi une [[dette écologique]] envers ces générations. |

|||

Pendant les premières périodes d'un processus d'évolution vers la surpopulation, les effets négatifs de cette surpopulation s'accumulent sans compromettre de façon rédhibitoire la vie des individus et des sociétés ; ils constituent cependant des signes avant-coureurs qui devraient inciter à des actions correctrices. Mais lorsque les seuils ultimes de résistance des systèmes régulateurs de la planète sont franchis, lorsque les humains ont épuisé toutes les solutions partielles et qu'il n'existe plus d'échappatoire, alors l'accumulation des effets négatifs produit un saut qualitatif (selon le langage de Hegel ou de Marx), autrement dit un changement d'état (selon les langage des [[Systémicien|systémiciens]] et des [[Écologie|écologues]]). La surpopulation n'est alors plus relative, mais absolue, puisqu'elle ne peut plus être supportée par la nature, et les hommes sont alors condamnés à assister en spectateurs et surtout en victimes au déploiement des rétroactions naturelles habituelles destinées à mettre fin à la surpopulation, à savoir le triptyque infernal : famines - épidémies - guerres et massacres. |

|||

== Histoire == |

== Histoire == |

||

| Ligne 359 : | Ligne 342 : | ||

* '''Pertes de [[terres arables]]''' souvent irréversibles et extension de la '''[[désertification]]''' : selon le PNUE, {{Citation|A l'échelle globale, la désertification - dégradation des sols dans les zones sèches - affecte 3,6 milliards d'hectares, soit 25 % des terres émergées. Elle menace les moyens de subsistance de plus d'1 milliard de personnes dans quelque 100 pays.}}<ref name=PNUE désertif/>. |

* '''Pertes de [[terres arables]]''' souvent irréversibles et extension de la '''[[désertification]]''' : selon le PNUE, {{Citation|A l'échelle globale, la désertification - dégradation des sols dans les zones sèches - affecte 3,6 milliards d'hectares, soit 25 % des terres émergées. Elle menace les moyens de subsistance de plus d'1 milliard de personnes dans quelque 100 pays.}}<ref name=PNUE désertif/>. |

||

* Multiplication des '''[[catastrophes naturelles]]''' et accroissement de leurs conséquences : les catastrophes naturelles ne sont pas toutes liées à la surpopulation ; par exemple, les séismes et tsunami en sont complètement indépendants, contrairement aux cyclones qui sont liés au réchauffement climatique, donc à la surpopulation. Mais dans tous les cas, l'ampleur des dégâts est considérablement accrue par la surpopulation. Selon la Banque Mondiale, {{citation|La fréquence et la sévérité des désastres causés par les aléas naturels sont en croissance. Les préjudices économiques provoqués par ces désastres, estimés à 3 500 milliards de dollars de 1980 à 2011, ont plus que triplé en 30 ans.}}<ref>http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/10/10/sendai-dialogue-advances-global-consensus-on-disaster-risk-management Communiqué de presse de la Banque Mondiale sur le Dialogue de Sendai</ref>{{,}}<ref>http://www.banquemondiale.org/fr/news/2012/10/10/sendai-dialogue-advances-global-consensus-on-disaster-risk-management rapport Sendai "MANAGING DISASTER RISKS FOR A RESILIENT FUTURE" Banque Mondiale et FMI</ref>. |

|||

* '''[[Extinction massive|Extinction massive des espèces]]''' : cf ''supra'' section "Biodiversité". |

* '''[[Extinction massive|Extinction massive des espèces]]''' : cf ''supra'' section "Biodiversité". |

||

* Des taux élevés de '''[[mortalité infantile]] et [[Mortalité juvénile|juvénile]] '''<ref>U.S. National Research Council, Commission on the Science of Climate Change, Washington, D.C. (2001)</ref>. |

* Des taux élevés de '''[[mortalité infantile]] et [[Mortalité juvénile|juvénile]] '''<ref>U.S. National Research Council, Commission on the Science of Climate Change, Washington, D.C. (2001)</ref>. |

||

* '''[[Agriculture intensive|Agriculture intensive industrielle]]''' pour nourrir des populations denses. Ces méthodes agricoles produisent des quantités massives d'effluents néfastes pour l'environnement (CO2, méthane, nitrates<ref>http://archimer.ifremer.fr/doc/2003/rapport-143.pdf IFREMER, Les "marées vertes" en Bretagne, la responsabilité du nitrate</ref>, etc) et favorisent le développement de maladies transmissibles de l'animal à l'homme ([[Encéphalopathie spongiforme bovine|maladie de la vache folle]], [[Influenzavirus A sous-type H5N1|H5N1]]). |

|||

* Risque accru d'émergence de nouvelles '''[[épidémie]]s et [[pandémies]]'''<ref>{{lien web|url=http://wwwnc.cdc.gov/eid/article/11/12/05-0997.htm |titre="Host Range and Emerging and Reemerging Pathogens" by Mark E.J. Woolhouse and Sonya Gowtage-Sequeria |éditeur=Cdc.gov |consulté le=2012-10-12}}</ref> Pour bien des raisons environnementales et sociales, dont la promiscuité, [[malnutrition]] et soins de santé inadéquats, inaccessibles, or inexistants, les pauvres courent plus le risque d'être exposés aux [[maladies infectieuses]]<ref>{{lien web|url=http://www.who.int/infectious-disease-report/pages/ch2text.html |titre=WHO Infectious Diseases Report |éditeur=Who.int |consulté le=2012-10-12}}</ref>. |

|||

* '''[[Famines]], [[malnutrition]]'''<ref name = "FAO-Italy">Food and Agriculture Organization of the United Nations (2001). [http://www.fao.org/docrep/003/y1500e/y1500e00.htm Food Insecurity: When People Live With Hunger and Fear Starvation. The State of Food insecurity in the World 2001]. FAO, ISBN 92-5-104628-X</ref> ou régime alimentaire déficient avec mauvais état de santé et pathologies liées aux [[carences alimentaires]] (par exemple [[rachitisme]]). Cependant, les pays riches avec densité de population élevée ne souffrent pas de famine<ref name=w1>Williams, Walter (1999-02-24). [http://www.jewishworldreview.com/cols/williams022499.asp Population control nonsense]. jewishworldreview.com</ref>. |

|||

* '''Pauvreté''' associée avec l''''[[inflation]]''' avec comme résultat un faible niveau de [[Investissement|formation de capital]]. Pauvreté et inflation sont aggravées par la [[Gouvernance|mal gouvernance]] et de mauvaises politiques économiques<ref>http://hdr.undp.org/fr/rapports/mondial/rdh2011/telecharger/fr/ Rapport sur le développement humain 2011 ([[PNUD]])</ref>. |

|||

* Faible '''[[Espérance de vie humaine|espérance de vie]]''' dans les pays à fort taux de croissance de la population<ref>{{Cite journal |

|||

| last1 = McGranahan | first1 = G. |

|||

| last2 = Lewin | first2 = S. |

|||

| last3 = Fransen | first3 = T. |

|||

| last4 = Hunt | first4 = C. |

|||

| last5 = Kjellén | first5 = M. |

|||

| last6 = Pretty | first6 = J. |

|||

| last7 = Stephens | first7 = C. |

|||

| last8 = Virgin | first8 = I. |

|||

| journal = Global Change and Human Health |

|||

| volume = 1 | pages = 9 | year = 2000 | doi = 10.1023/A:1011567429284 }}</ref>. |

|||

* '''Conditions de vie non hygiéniques''' dues à l'épuisement des ressources en eau, au rejet d'eaux usées sans traitement<ref>{{lien web|url=http://www.dbc.uci.edu/~sustain/suscoasts/krismin.html |titre=Wastewater Pollution in China |éditeur=Dbc.uci.edu |consulté le=2012-10-12}}</ref> et aux décharges d'ordures. A contrario, l'installation d’égouts comme à [[Karachi, Pakistan]] permet de réduire fortement le taux de mortalité infantile<ref>[http://the-spark.net/np787404.html Clean water could save millions of lives], the-spark.net (2006-11-27).</ref>. |

|||

* Taux de '''[[criminalité]]''' élevé dû au trafic de drogue et à l'accroissement des vols par des personnes cherchant à se procurer de quoi survivre<ref>American Council for the United Nations University (2002)</ref>. |

|||

* '''Conflits''' pour des ressources rares et promiscuité menant à des niveaux accrus de conflictualité<ref>Heidelberger Institut fur International Konfliktforschung, ''Konfliktbarometer 2003: 12. Jarlickhe Konfliktanalyse'' University of Heidelberg, Germany (2004)</ref> |

|||

* '''Restriction de la liberté individuelle''', lois plus restrictives. La loi régule les interactions entre les humains. Plus la densité de population augmente, plus fréquentes sont ces interactions, et ainsi se développe un besoin de plus de lois et/ou de lois plus restrictives pour réguler ces interactions. [[Aldous Huxley]] a même imaginé en 1958 que la démocratie est menacée à cause de la surpopulation, qui pourrait susciter l'apparition de gouvernements de type [[totalitaire]]<ref>[http://www.huxley.net/bnw-revisited/index.html#overpop Brave New World Revisited I. Over-Population], Aldous Huxley, 1958</ref>. |

|||

Dans la phase terminale du processus de surpopulation, celui de l'effondrement démographique, se déploient les rétroactions négatives naturelles destinées à rétablir l'équilibre entre les espèces et leur environnement : |

Dans la phase terminale du processus de surpopulation, celui de l'effondrement démographique, se déploient les rétroactions négatives naturelles destinées à rétablir l'équilibre entre les espèces et leur environnement : |

||

| Ligne 369 : | Ligne 382 : | ||

* les '''[[Épidémie|épidémies]]''' : La Peste Noire, qui sévissait de façon endémique en Asie centrale, se déclara en Chine en 1334, l'est européen en 1346, Gênes et Marseille en 1347 et tout le pourtour méditerranéen en 1348, puis l'ensemble de l'Europe. Le taux de mortalité moyen d’environ 30 % de la population totale, et de 60 % de la population infectée, est tel que les plus faibles périssent rapidement, et le fléau ne dure généralement que six à neuf mois. On estime que la peste noire a tué entre 30 et 50 % de la population européenne en cinq ans, faisant environ vingt-cinq millions de victimes<ref>{{Ouvrage |éditeur=Masson |titre=Histoire de la médecine |auteur=Bruno Halioua |année=[[2004]] |pages=272 |isbn=2294010566 |lire en ligne=http://books.google.com/books?id=I2iwJDj8G7MC&printsec=frontcover&output=text#PPA103,M1 |chap=La grande peste ou peste noire |passage=103}}</ref>. Il semble qu’en Europe, la diminution de la population était en cours depuis le début du {{XIVe}} siècle, à cause des famines et de la surpopulation (il y eut en 1315-1317 une grande famine européenne qui stoppa l'expansion démographique et prépara le terrain à l'épidémie). Cette décroissance dura jusqu'au début du {{s-|XV|e}}, aggravée par la surmortalité due à la peste. La France ne retrouvera son niveau démographique de la fin du {{s-|XIII|e}} que dans la seconde moitié du {{s-|XVII|e}}. En France, entre 1340 et 1440, la population a décru de 17 à 10 millions d'habitants, une diminution de 41 %. Entre 1345 et 1350, le monde musulman et la région du croissant fertile sont durement touchés par la pandémie. La Syrie perd environ 400 000 habitants, soit 1/3 de sa population. La Chine aurait perdu 25 millions d'habitants, soit 30 % de sa population<ref>{{en}}{{lien web|url = http://www.experiencefestival.com/a/Black_Death_-_Consequences/id/617544|title = Black Death - Consequences}}</ref>. Au total, ce fléau ramena la population mondiale d'environ 450 millions à entre 350 et 375 millions au {{s-|XIV|e}}. |

* les '''[[Épidémie|épidémies]]''' : La Peste Noire, qui sévissait de façon endémique en Asie centrale, se déclara en Chine en 1334, l'est européen en 1346, Gênes et Marseille en 1347 et tout le pourtour méditerranéen en 1348, puis l'ensemble de l'Europe. Le taux de mortalité moyen d’environ 30 % de la population totale, et de 60 % de la population infectée, est tel que les plus faibles périssent rapidement, et le fléau ne dure généralement que six à neuf mois. On estime que la peste noire a tué entre 30 et 50 % de la population européenne en cinq ans, faisant environ vingt-cinq millions de victimes<ref>{{Ouvrage |éditeur=Masson |titre=Histoire de la médecine |auteur=Bruno Halioua |année=[[2004]] |pages=272 |isbn=2294010566 |lire en ligne=http://books.google.com/books?id=I2iwJDj8G7MC&printsec=frontcover&output=text#PPA103,M1 |chap=La grande peste ou peste noire |passage=103}}</ref>. Il semble qu’en Europe, la diminution de la population était en cours depuis le début du {{XIVe}} siècle, à cause des famines et de la surpopulation (il y eut en 1315-1317 une grande famine européenne qui stoppa l'expansion démographique et prépara le terrain à l'épidémie). Cette décroissance dura jusqu'au début du {{s-|XV|e}}, aggravée par la surmortalité due à la peste. La France ne retrouvera son niveau démographique de la fin du {{s-|XIII|e}} que dans la seconde moitié du {{s-|XVII|e}}. En France, entre 1340 et 1440, la population a décru de 17 à 10 millions d'habitants, une diminution de 41 %. Entre 1345 et 1350, le monde musulman et la région du croissant fertile sont durement touchés par la pandémie. La Syrie perd environ 400 000 habitants, soit 1/3 de sa population. La Chine aurait perdu 25 millions d'habitants, soit 30 % de sa population<ref>{{en}}{{lien web|url = http://www.experiencefestival.com/a/Black_Death_-_Consequences/id/617544|title = Black Death - Consequences}}</ref>. Au total, ce fléau ramena la population mondiale d'environ 450 millions à entre 350 et 375 millions au {{s-|XIV|e}}. |

||

* la '''violence''' auto-destructrice de l'espèce : '''émeutes, pillages, massacres, guerres''' : l'Europe du {{s-|XIV|e}} a été ravagée par la [[Guerre de Cent Ans]] (de 1337 à 1453) qui est venue ajouter ses morts à ceux de la Peste Noire. Les combats de la guerre font peu de morts directes, mais les chevauchées, la tactique de la terre brûlée et les pillages des compagnies ont durablement touché les campagnes, affaiblissant les populations et les exposant à la famine et à la peste. A notre époque, les génocides, superficiellement analysés par les médias comme causés par des antagonismes ethniques ou religieux, sont en fait, plus profondément, des conséquences de la surpopulation : on constate en effet qu'il surviennent dans la plupart des cas dans des régions très peuplées. Jared Diamond, dans son livre "[[Effondrement (livre)|Effondrement]]", consacre un chapitre aux génocides du Rwanda et du Burundi. Il remarque : {{Citation|Ce sont les deux pays d'Afrique qui ont la population la plus dense et ils figurent parmi les plus peuplés au monde : la densité moyenne de population au Rwanda est le triple du Nigéria, troisième pays d'Afrique pour la densité, et elle est dix fois plus importante que celle de la Tanzanie voisine. Le génocide du Rwanda fut le troisième génocide depuis 1950, après celui des années 1970 au Cambodge et l'accession du Bangladesh à l'indépendance. Comme la population du Rwanda est dix fois moins nombreuse que celle du Bangladesh, le génocide rwandais, mesuré par la population tuée, dépasse de loin le cas du Bangladesh. Le génocide du Burundi causa, pour sa part, quelques centaines de milliers de victimes. Celà suffit à placer ce génocide au quatrième rang pour la proportion de la population tuée. [...] En 1994, en six semaines, on estime que 11% de la population rwandaise ont été assassinés. [...]Les analyses courantes des génocides au Rwanda et au Burundi en font le fruit de haines ethniques préexistantes qu'auraient attisées des politiciens cyniques.}} Jared Diamond analyse ensuite de façon détaillée l'évolution de la population, les dégradations environnementales causées par la surpopulation et des pratiques culturales néfastes ; il note : {{Citation|En 1990, malgré les massacres et les départs massifs en exil, la densité de population moyenne était de 760 personnes au km2, soit plus que celle du Royaume-Uni (610 au km2) et un peu moins que celle de la Hollande (950 au km2). Mais le Royaume-Uni et la Hollande disposent d'une agriculture extrêmement mécanisée [...] A la fin des années 1980, des famines ont recommencé. [...] Catherine André et Jean-Philippe Platteau, deux économistes belges, ont étudié en 1988 et 1993 les effets des changements environnementaux et démographiques sur une commune de Kanama, au nord-est du Rwanda [...] Le pourcentage de la population consommant moins de 1600 calories par jour (niveau en dessous de celui de la famine) était de 9% en 1982, mais de 40% en 1990. [...] Après 1994, Catherine André a tenté de retracer le destin des habitants de Kanama : elle a découvert que 5,4% étaient déclarés morts par suite de la guerre. Ce nombre est sous-estimé [...] il n'en reste pas moins que ce taux de mortalité dans une '''région où la population était presque exclusivement composée de Hutus''' a été la moitié de celui des régions où les Hutus ont massacré des Tutsis.}} Jared Diamond explique que les victimes des massacres étaient d'abord les gros propriétaires et plus généralement les personnes qui avaient excité les jalousies, mais aussi les {{Citation|fauteurs de troubles}}, et enfin {{Citation|des personnes très pauvres et mal nourries, mortes de famine faute d'argent pour acheter de la nourriture ou payer les pots-de-vin exigés pour acheter leur survie aux barrages.}} En conclusion, André et Platteau notent : {{Citation|les évènements de 1994 ont fourni une occasion unique de régler des comptes ou de remanier les propriétés même parmi les villageois hutus. Il n'est pas rare, aujourd'hui encore, d'entendre des Rwandais soutenir qu'une guerre était nécessaire pour diminuer une population en excès et pour la ramener au niveau des ressources en terre disponibles.}}. Gérard Prunier dit la même chose : {{Citation|Les politiciens avaient bien sûr des raisons politiques de tuer. Mais si de simples paysans dans leur ''ingo'' (entourage familial) ont poursuivi le génocide avec un tel acharnement, c'est qu'une réduction de la population, pensaient-ils sans doute, ne porrait que profiter aux survivants.}}<ref>Rwanda, le génocide, Gérard Prunier, Parsi, Dagorno, 1997, p.13</ref>. |

|||

* la '''violence''' auto-destructrice de l'espèce : '''émeutes, pillages, massacres, guerres''' : l'Europe du {{s-|XIV|e}} a été ravagée par la [[Guerre de Cent Ans]] (de 1337 à 1453) qui est venue ajouter ses morts à ceux de la Peste Noire. Les combats de la guerre font peu de morts directes, mais les chevauchées, la tactique de la terre brûlée et les pillages des compagnies ont durablement touché les campagnes, affaiblissant les populations et les exposant à la famine et à la peste. |

|||

Après l'effondrement, un nouvel équilibre s'instaure peu à peu, et la croissance peut redémarrer sur des bases assainies. Le grand historien Fernand Braudel décrit très bien ce phénomène : {{Citation|Chaque reflux résout un certain nombre de problèmes, supprime des tensions, privilégie les survivants ; c'est un remède de cheval, mais c'est un remède. Au lendemain de la Peste Noire du milieu du {{s-|XIV|e}}, les héritages se concentrent entre quelques mains. Seules les bonnes terres restent cultivées (moins de peines et de meilleurs rendements), le niveau de vie et les salaires ''réels'' des survivants montent. En Languedoc, commence ainsi un siècle, de 1350 à 1450, où le paysan, avec sa famille patriarcale, sera le maître d'un pays vide ; les arbres et les bêtes sauvages y ont envahi les campagnes prospères de jadis<ref>Emmanuel LE ROY LADURIE, Les Paysans de Languedoc, 1966, I, pp.139 sq</ref>. Mais l'homme va bientôt pousser dru, reconquérir ce que l'animal et la plante sauvage lui avait dérobé, et son progrès même pèsera sur ses épaules, recréera sa misère. Dès 1560 ou 1580, en France comme dans tout l'Occident, l'homme redevient trop nombreux.}}<ref>{{harvsp|Fernand Braudel|1979|p=18|id=FBraudel}}</ref>. |

Après l'effondrement, un nouvel équilibre s'instaure peu à peu, et la croissance peut redémarrer sur des bases assainies. Le grand historien Fernand Braudel décrit très bien ce phénomène : {{Citation|Chaque reflux résout un certain nombre de problèmes, supprime des tensions, privilégie les survivants ; c'est un remède de cheval, mais c'est un remède. Au lendemain de la Peste Noire du milieu du {{s-|XIV|e}}, les héritages se concentrent entre quelques mains. Seules les bonnes terres restent cultivées (moins de peines et de meilleurs rendements), le niveau de vie et les salaires ''réels'' des survivants montent. En Languedoc, commence ainsi un siècle, de 1350 à 1450, où le paysan, avec sa famille patriarcale, sera le maître d'un pays vide ; les arbres et les bêtes sauvages y ont envahi les campagnes prospères de jadis<ref>Emmanuel LE ROY LADURIE, Les Paysans de Languedoc, 1966, I, pp.139 sq</ref>. Mais l'homme va bientôt pousser dru, reconquérir ce que l'animal et la plante sauvage lui avait dérobé, et son progrès même pèsera sur ses épaules, recréera sa misère. Dès 1560 ou 1580, en France comme dans tout l'Occident, l'homme redevient trop nombreux.}}<ref>{{harvsp|Fernand Braudel|1979|p=18|id=FBraudel}}</ref>. |

||

Version du 12 octobre 2012 à 18:10

La surpopulation est un état démographique caractérisé par le fait que le nombre d'individus d'une espèce vivante excède la capacité de charge de son habitat, c'est-à-dire sa capacité à :

- – fournir les ressources nécessaires pour assurer la pérennité de cette espèce ;

- – réparer les agressions (pollutions, perturbation des régulations écologiques naturelles) infligées par cette espèce à son environnement.

Cette notion peut être envisagée à l'échelle d'un territoire (qui peut être local, régional, national, continental) ou de la planète Terre elle-même. Dans ce cas, les limites démographiques à prendre en compte comprennent de surcroit la sauvegarde des processus de régulation globaux (régulation de la température et de la composition chimique de l'atmosphère et des océans, des pluies, des courants marins, etc.), qui tendent à maintenir le système Terre dans un état propice à la vie.

La notion est parfois appliquée au domaine vétérinaire ou de l'élevage (population animale) ou à des sous-unités géographiques ou sociales (on parle par exemple de « surpopulation carcérale »).

Le présent article traite essentiellement du cas de la surpopulation humaine.

Histoire

Histoire de la croissance démographique

La paléodémographie étudie les comportements et les structures des populations préhistoriques. Elle a permis par exemple d'évaluer la population totale d’Homo ergaster, qui vivait en Afrique entre - 1,8 et 1 million d'années avant notre ère, au maximum à 200 000 individus.

L'économie de la société paléolithique est celle de chasseurs-cueilleurs. La densité de population est estimée autour d'un habitant au kilomètre carré, cette faible densité étant principalement due à une masse grasse corporelle faible, aux infanticides, aux femmes se livrant à des exercices d'endurance intenses, au sevrage tardif des nourrissons et au mode de vie nomade. Selon la théorie de la catastrophe de Toba, une gigantesque éruption volcanique a modifié l'histoire de l'évolution humaine par une réduction sévère de la population il y a environ 74 000 ans : la population mondiale aurait été réduite à 15 000 individus.

Depuis cette époque jusqu'à la fin du paléolithique, on estime que la population mondiale n'a probablement jamais dépassé, selon les sources, 1 million à 15 million d'individus avant l'invention de l'agriculture[1].

La révolution néolithique, après la fin de la dernière glaciation, il y a 12 000 ans, entraine une explosion démographique grâce à l'invention de l'agriculture.

Les estimations de population de l'Empire romain s'élèvent à 50–60 millions d'habitants vers 300–400 ap. J.-C.[2].

La peste dont la première apparition connue date du règne de Justinien a réduit la population de l'Europe d'environ 50 % entre 542 (peste) et le VIIIe siècle[3]. Les estimations de la population totale de l'Europe à l'époque de Charlemagne sont floues, mais elle est évaluée entre 25 et 30 millions, dont 15 millions en France carolingienne.

La population de l'Europe dépassait 70 million en 1340[4].

Au début du XIVe siècle, après une longue période d'expansion par défrichement, l'Europe était, selon certains avis, surpeuplée. L'Angleterre, qui avait environ un million d'habitants en 1086, en avait de 5 à 7 millions. La France de 1328 était géographiquement plus petite qu'aujourd'hui mais avait déjà entre 18 à 20 millions d'habitants, niveau qui ne sera dépassé qu'au début de l'Époque moderne. Plusieurs catastrophes vinrent décimer des millions d'Européens, de la Grande famine de 1315-1317 à la Peste noire en passant par la guerre de Cent Ans. La pandémie de la Peste noire pourrait avoir réduit la population mondiale de 450 millions en 1340 à 350-375 millions en 1400[5] ; il fallu près de 200 ans pour que la population de l'Europe retrouve son niveau de 1340[6].

La Chine a subi un déclin démographique depuis un niveau estimé à 123 millions vers 1200 jusqu'à environ 65 millions en 1393[7], qui fut probablement dû à la combinaison des invasions mongoles et à la peste noire[8].

Lors de la fondation de la Dynastie Ming en 1368, la population de la Chine était évaluée à 60 millions ; vers la fin de la dynastie en 1644, elle pourrait avoir approché 150 millions[9],[10].

La population de l'Angleterre atteint environ 5,6 millions en 1650, alors qu'elle était estimée à 2,6 millions en 1500[11]. Les nouvelles cultures apportées à l'Asie et l'Europe depuis les Amériques par les colonisateurs espagnols au XVIe siècle ont contribué à la croissance de la population[12],[13]. Depuis leur introduction par les commerçants portugais au XVIe siècle[14], le maïs et le manioc ont remplacé les cultures traditionnelles d'Afrique comme les plus importants aliments de base du continent[15].

La population totale des Amériques en 1500 pourrait s'être située entre 50 et 100 millions[16]. La population pré-Colombienne d'Amérique du Nord se chiffrait probablement quelque part entre 2 millions et 18 millions[17]. Les rencontres entre explorateurs Européens et populations du reste du monde ont souvent introduit localement des épidémies (en) d'une extraordinaire virulence[18]. Des preuves archéologiques indiquent que la mort de près de 90 % de la population indigène Amérindienne du Nouveau Monde fut causée par des maladies de l'Ancien Monde telles que la variole, la rougeole et la grippe[19]. Au fil des siècles, les Européens avaient développé de hauts degrés d'immunité à ces maladies, tandis que les peuples indigènes n'avaient pas de telle immunité[20]

| Croissance de la population 1990–2009 (%)[21] | |

|---|---|

| Monde | 28,4 % |

| Afrique | 58,4 % |

| Moyen-Orient | 53,4 % |

| Asie hors Chine | 36,9 % |

| Amérique Latine | 32,0 % |

| OCDE Amérique du Nord | 25,1 % |

| Chine | 17,3 % |

| OECD Europe | 9,9 % |

| OECD Pacifique | 9,5 % |

| Europe et Eurasie hors OCDE | -2,7 % |

La Révolution Industrielle a entrainé, du fait de l'augmentation du niveau de vie et des progrès de la médecine, une baisse de la mortalité, et par conséquent une croissance de la population dont le taux s'accélère progressivement. Cet enchaînement débute en Grande-Bretagne à la fin du XVIIIe siècle, puis se propage à la France au début du XIXe siècle, à l’Allemagne et aux États-Unis à partir du milieu du XIXe, au Japon à partir de 1868 puis à la Russie à la fin du XIXe.

La population mondiale à la fin du XVIIIe siècle est estimée à un peu moins d'un milliard[22]. Au début du XXe siècle, elle atteint environ 1,6 milliard[23]. En 1940, elle est déjà de 2,3 milliard[24].

La croissance démographique devient spectaculaire à partir de 1950 (plus de 1,8 % par an) du fait de la généralisation de la Révolution Industrielle à l'ensemble de la planète et en particulier de la forte croissance de la production alimentaire apportée par l'industrialisation de l'agriculture provoquée par la Révolution verte[25]. Le taux de croissance démographique mondial a atteint un pic à 2,1 % l'an dans la période 1965-1970[26]. Depuis, il s'abaisse progressivement (1,2 % l'an pour 2005-2010)[26].

Par exemple, l'Indonésie a vu croître sa population de 97 million en 1961 à 237,6 million en 2010[27], soit une augmentation de 145 % en 49 ans. En Inde, la population a cru de 361 millions en 1951 à 1.21 milliard en 2011[28],(en)[29], un bond de 235 % en 60 ans.

La croissance démographique est très inégalement répartie : le tableau ci-contre montre que les taux les plus élevés concernent les pays qui ont amorcé leur transition démographique le plus tardivement, alors que ceux qui l'ont commencée les premiers ont des taux de croissance faibles, voire négatifs.

En France

Les Homo erectus dont les archéologues ont retrouvé des traces datées de 1,6 million d'années près de Béziers n'étaient que quelques milliers en France[30].

On estime aujourd'hui que les hommes préhistoriques vivant (sur ce qui correspondait à cette époque au territoire français actuel) de chasse et de cueillette étaient en état de « surpopulation » à partir de 3 à 4 habitants en moyenne au km², mais avec des déséquilibres manifestes n'apparaissant probablement qu'à un seuil de 8 à 10 habitants/km². Une surpopulation locale se résolvait par l'émigration ou une surmortalité temporaire (famine et/ou maladie) et peut-être parfois des conflits armés.

L'agriculture sur brûlis a permis une première hausse de population (à environ 10 hab/km²), mais ce système induisit rapidement une crise auto-entretenue (cercle vicieux par la dégradation des meilleurs sols et la lenteur de la reconstitution du couvert forestier).

L'invention de l'agriculture et de l'élevage, puis la diffusion de l'assolement biennal permirent un nouveau seuil (d'environ 20 habitants/km²) en France dans l'Antiquité, passant à 35 à 40 au Moyen Âge grâce notamment à la jachère et à des systèmes de polyculture-élevage d'agrosylviculture et à l'introduction de la charrue (qui permet un désherbage éliminant la compétition par les adventices, mais dégrade rapidement l'humus et produit une semelle de labour). L'assolement triennal sur les sols très riches de la moitié nord de la France et l'invention du bocage de haies vives en Bretagne et Normandie ont encore augmenté les rendements, permettant à un maximum de 20 millions d'habitants de vivre de la production du sol et de la pêche. Il semble qu'une limite fut atteinte au cours du XIIIe siècle : la croissance diminua ainsi que la qualité des sols cultivés, fragilisant les populations (d'où probablement la virulence de la Grande Peste de 1346 qui tua un tiers de la population européenne).

Ce seuil de 20 millions d'habitants fut à nouveau atteint à la fin du XVIe siècle. Cependant, la reproduction à l'identique du système agraire féodal produisit les mêmes effets : nouvelle baisse de la population française de 20 millions en 1560 à 16 millions en 1590 (c'est en France l'époque des guerres de religion). Sous Louis XIV, le chiffre de 20 millions fut à nouveau atteint puis dépassé grâce aux progrès de l'agriculture au XVIIIe siècle (28 millions d'habitants à la Révolution) et surtout au XIXe siècle : nouvelles cultures (pomme de terre), amélioration de l'alimentation (sucre et conserves puis réfrigération notamment), amélioration des techniques et des outils (engrais), utilisation d'énergies fossiles.

Projections démographiques

| Continent | Population prévue en 2050[31] | % |

|---|---|---|

| Afrique | 2,2 milliards | 23,6 |

| Asie | 5.1 milliards | 55,3 |

| Europe | 719 millions | 7,7 |

| Amérique Latine et Caraïbes | 751 millions | 8,1 |

| Amérique du Nord | 447 millions | 4,9 |

| Océanie | 55 millions | 0,6 |

| Monde | 9306 millions | 100 |

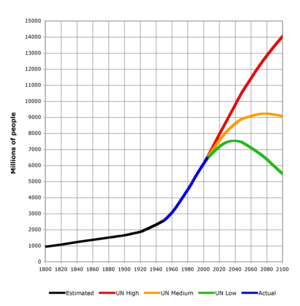

Selon le rapport des Nations-Unies World Population Prospects : the 2010 revision :

- La Population mondiale va continuer à croître au moins jusqu'en 2050, atteignant 9 milliards en 2040 (variante médiane)[32]; la variante haute prévoit même 10,6 milliards d'habitants en 2050[33].

- Elle croît actuellement d'environ 74 million d'individus par an. Le scénario médian estime qu'elle va atteindre 9,3 milliards vers 2050, en supposant un déclin du Taux de fécondité moyen de 2,52 à 2,17[35].

- La quasi-totalité de cet accroissement se situera dans les régions les moins développées, la population actuelle de 5,7 milliards des pays en développement étant estimée croître jusqu'à 8 milliards en 2050. À l'inverse, la population des régions les plus développées restera presque inchangée, à 1,3 milliards[36]. La population des États-Unis fait exception, puisqu'il est prévu qu'elle croisse de 29 % de 2011 (313 M) à 2050 (403 M) [37].

- En 2005–2010, la moyenne mondiale du Taux de fécondité était de 2,52 enfants par femme, environ la moitié du taux de 1950–1955 (5 enfants par femme). Dans le scénario médian, la fécondité globale est supposée continuer son déclin jusqu'à 2,17 enfants par femme en 2045-2050, puis 2,03 en 2095-2100.

- Sur la période 2045–2050, il est prévu que cinq pays compteront pour la moitié de l'accroissement mondial prévu[38] : Nigeria, Inde, Tanzanie, République démocratique du Congo, et États-Unis, par ordre de taille de leur contribution à la croissance de la population. La Chine figurerait dans cette liste si elle n'avait pas mené sa Politique de l'enfant unique.

- Il est prévu que l'espérance de vie globale à la naissance continue à croître de 68 ans en 2005–2010 à 75,6 ans en 2045–2050. Dans les régions développées, la prévision est à 82,7 ans en 2050. Parmi les pays "les moins avancés", où l'espérance de vie actuelle est de 57 ans, elle est prévue atteindre 69 ans en 2045–2050[39].

- La population de 38 pays ou régions est prévue en baisse en 2050 par rapport à 2011, dont la Chine, le Japon, la Russie, l'Allemagne, l'Ukraine, la Corée, la Pologne, etc [40].

- Sur la période 2010–2050, l'immigration internationale nette vers les régions développées est estimée à 87 millions. Comme il est prévu que les décès excèdent les naissances de 11 millions dans ces régions, la croissance de leur population sera uniquement due aux migrations internationales[41].

- Sur 2000–2005, dans 29 pays l'immigration nette a pallié le déclin de la population, et dans 3 autres pays (Italie, Portugal et Japon) elle a doublé au moins la contribution de l'excédent naturel (naissances moins décès) à la croissance de la population[42].

L'origine de la surpopulation : la transition démographique

Le phénomène qui a abouti à l'explosion démographique observée depuis le XVIIIe siècle s'est déroulé en deux phases :

- La situation antérieure était une situation d'équilibre, caractérisée par un fort taux de natalité et un fort taux de mortalité, ce qui résultait en un accroissement naturel faible. Cet équilibre global de longue période était ponctué de nombreux pics de mortalité dus à des famines, des épidémies ou encore des guerres ; souvent, ces trois facteurs se combinaient, se renforçant mutuellement. Le fort taux de natalité compensait à la fois ces pics de mortalité et le fort taux de mortalité infantile.

- Première phase de transition : le taux de mortalité chute fortement (amélioration de l'alimentation, de l'hygiène, progrès sanitaire, industrialisation…) tandis que la natalité reste forte voire augmente. L'accroissement naturel est donc fort, ce qui signifie une croissance rapide de la population.

- Seconde phase de transition : la mortalité continue à baisser, mais plus lentement, et la natalité se met elle aussi à décroître par un changement des mœurs adaptés aux précédents progrès. Le maximum de l'accroissement naturel est atteint au début de cette deuxième phase. Puis la natalité baisse plus fortement et on a donc une décélération du rythme d'accroissement de la population.

- Régime démographique moderne (post-transition) : les taux de natalité et de mortalité se stabilisent à un niveau faible. La mortalité est à peu près égale d'une année à l'autre et la régulation de la population se fait désormais par la natalité qui connaît des fluctuations (pendant le régime traditionnel c'était la mortalité qui avait ce rôle régulateur). Parfois, le taux d'accroissement naturel peut devenir négatif, ce qui entraîne alors le vieillissement de la population, et plus tard, une diminution de celle-ci. On trouve ce cas dans un nombre croissant de pays, pour la plupart européens, où le taux d'accroissement naturel est négatif : Russie, Allemagne, Japon, Italie, Ukraine, Roumanie, etc. (voir liste de ces pays dans l'article Décroissance démographique).

Les premiers pays à avoir connu la transition démographique sont les pays européens, en premier lieu la Grande-Bretagne, berceau de la révolution industrielle. La durée de la transition est variable selon les pays. Par exemple, elle a duré un siècle et demi en Suède ou en Angleterre alors que la Corée du Sud l'a réalisée en 50 ans. On estime que la plupart des pays d'Europe, plus particulièrement l'Allemagne et l'Italie, vont connaître une forme extrême de ce phénomène, où le vieillissement s'accompagnera d'une diminution de la population. Aujourd'hui tous les pays ont au moins commencé la première phase de baisse préalable de la mortalité.

L'ouvrage Les Limites à la croissance[43] présente les graphiques des transitions démographiques de 6 pays : Suède, Angleterre et Pays de Galles, Japon, Taïwan, Égypte et Mexique.

Voir aussi les publications du Population Research Bureau, par exemple : Transitions de la population mondiale (mars 2004)[44].

Histoire des idées sur la surpopulation

Les préoccupations au sujet de la surpopulation sont anciennes. Selon Aristote dans La Politique (VII, 4, 1326a), il y a un danger pour l'ordre public lorsque les hommes deviennent trop nombreux : « Un nombre important ne peut admettre l'ordre : quand il y a trop de citoyens, ils échappent au contrôle, les gens ne se connaissent pas, ce qui favorise la criminalité. De plus, il est facile aux étrangers et aux métèques d'usurper le droit de cité ; en passant inaperçus du fait de leur nombre excessif[45]. »

Tertullien (150-220), écrivain et théologien chrétien qui vivait à Carthage alors que la population mondiale n'était que de 190 millions d'habitants, à peine 3 % de ce qu'elle est de nos jours, écrivait : « Assurément il suffit de jeter les yeux sur l'univers pour reconnaître qu'il devient de jour en jour plus riche et plus peuplé qu'autrefois. Tout est frayé ; tout est connu ; tout s'ouvre au commerce... Comme témoignage décisif de l'accroissement du genre humain, nous sommes un fardeau pour le monde ; à peine si les éléments nous suffisent ; les nécessités deviennent plus pressantes ; cette plainte est dans toutes les bouches : la nature va nous manquer. Il est bien vrai que les pestes, les famines, les guerres, les gouffres qui ensevelissent les cités, doivent être regardés comme un remède, espèce de tonte pour les accroissements du genre humain[46]. »

Tout au long de l'histoire, les populations ont grandi lentement malgré des taux de natalité élevés, dus aux coupes sombres infligés aux populations par les guerres, les pestes et la forte mortalité infantile. Pendant les 1000 années qui ont précédé la révolution industrielle, la population mondiale n'a augmenté que très lentement, passant de 200 millions à 700 millions[47].

Au début du XIXe siècle, la population avait dépassé le milliard d'individus, et des intellectuels tels que Thomas Malthus et les économistes physiocrates prédisaient que le genre humain allait outrepasser les limites des ressources disponibles, puisqu'une quantité finie de terres était incapable de supporter une population s'accroissant perpétuellement (Malthus prédit mathématiquement que sans freins, la population augmente de façon exponentielle tandis que les ressources ne croissent que de façon arithmétique) ; les hommes en surplus seraient condamnés à la famine ou à la maladie, Mère Nature éliminant ainsi « l'excédent humain[45]. »

Les mercantilistes soutenaient au contraire qu'une population nombreuse était une forme de richesse, qui rendait possible la création de plus vastes marchés et armées.

Pendant le XIXe siècle, l'œuvre de Thomas Malthus a souvent été interprétée de façon à rendre les pauvres responsables de leur condition ; il prône ainsi l'arrêt de toute aide aux nécessiteux, car les aider aggraverait leur condition à long terme[48]. Ceci aboutit par exemple aux English Poor Laws de 1834[48], ainsi qu'à une réaction hésitante à la Grande famine en Irlande en 1845-52[49].

À l'autre extrémité de l'éventail politique, Karl Marx développe une analyse très différente du thème de la surpopulation, longuement traitée dans le chapitre XXV du livre I du Capital intitulé « La loi générale de l’accumulation capitaliste »[50]) : pour Marx, la surpopulation relative provient du fait que la production capitaliste n'a pas pour but premier de satisfaire les besoins sociaux existants, encore moins d'employer la main-d’œuvre disponible. Son but propre et en fait unique est la valorisation du capital, l'accroissement de la valeur-capital engagée dans la production par la formation d'une plusvalue, et son accumulation, par capitalisation de cette plus-value. Et c'est uniquement en fonction des nécessités et des possibilités de cette valorisation et de cette accumulation que la population active va se trouver employée par le capital. Si excès de population il y a, il s'agit donc d'un excès seulement relatif au niveau de l'emploi tel qu'il est déterminé par les nécessités et les possibilités de la valorisation et de l'accumulation du capital. Cette surpopulation relative constitue ce que Marx nomme, d'une expression très imagée, « l'armée industrielle de réserve » du capital : une réserve de main-d’œuvre que le capital embauche ou débauche, de manière à gonfler ou dégonfler « l'armée industrielle en activité », c'est-à-dire la main-d’œuvre salariée employée. Ce volant de chômeurs permet de faire pression sur les salaires.

La fin des années 1960 et les années 1970 sont marquée par la publication de plusieurs ouvrages fondamentaux qui ont connu un grand retentissement, surtout dans les pays anglophones, mais aussi dans le monde entier :

- "The population Bomb" de l'écrivain américain Paul R. Ehrlich, biologiste, écologue et démographe : cet ouvrage paru en 1968, dont le sous-titre est : "Contrôle des naissances ou course vers le néant ?" met en garde contre les dangers de la surpopulation, prédit des famines massives et une augmentation substantielle des taux de mortalité ; il préconise des mesures de limitation des naissances.

- "The Limits to Growth", rapport demandé en 1970 à une équipe du Massachusetts Institute of Technology, dirigée par Dennis Meadows, par le Club de Rome créé par l'industriel italien Aurelio Peccei. Cet ouvrage, publié en français en 1972 sous le titre "Halte à la croissance ?", repose sur un modèle informatique de type Dynamique des systèmes baptisé World3 ; il est la première étude importante soulignant les dangers écologiques de la croissance économique et démographique que connaît le monde à cette époque. En étudiant divers scénarios prévisionnels, il montre que la croissance démographique et économique ne pourra pas se poursuivre longtemps à un rythme exponentiel, car les limites physiques posées par les ressources de la planète, mais aussi par les délais de réaction de l'environnement ainsi que ceux des sociétés humaines entraîneront inéluctablement le déclenchement de rétroactions négatives qui ramèneront le système mondial vers un état soutenable, avec un risque important que cette transition prenne la forme d'un effondrement. Ils argumentent en faveur de mesures préventives, dont la limitation des naissances, un mode de vie plus économe et l'amélioration de l'efficience dans les activités économiques, afin d'éviter que la Nature régule elle-même le système, avec des méthodes beaucoup plus expéditives : l'éternel trio famines-épidémies-guerres.

- "Gaïa, a new look at life on earth" de l'écrivain anglais James Lovelock, penseur, scientifique et environnementaliste spécialiste des sciences de l'atmosphère, paru en 1979 en anglais et en 1986 en français sous le titre "La Terre est un être vivant, l’hypothèse Gaïa". L'hypothèse Gaïa, appelée également hypothèse biogéochimique, est une hypothèse scientifique selon laquelle la Terre serait « un système physiologique dynamique qui inclut la biosphère et maintient notre planète depuis plus de trois milliards d'années, en harmonie avec la vie »[51]. Le principal problème est, pour Lovelock — et a contrario de la pensée commune — la démographie, cause de la pollution et de la surexploitation des ressources naturelles[52] : « Les choses que nous faisons à la planète ne sont pas agressives et ne représentent pas non plus une menace géophysiologique, tant que nous ne les faisons pas à grande échelle. S’il n’y avait sur Terre que 500 millions d’humains, pratiquement rien de ce que nous faisons actuellement à l’environnement ne perturberait Gaïa[53]. ». « Un slogan comme « la seule pollution, c’est la population » désigne une implacable réalité. » « Même avec un milliard d’humains, il serait encore possible de limiter ces pollutions. Mais vu notre nombre — près de sept milliards — et notre mode de vie actuel, elles sont intolérables. Si rien n’est tenté pour les limiter, elles tueront un grand nombre d’humains et d’autres espèces, et modifieront la planète de manière irréversible »[54].

En juillet 2001, lors de la conférence d'Amsterdam, intitulée « Challenges of a Changing Earth: Global Change Open Science Conference », à laquelle participent les quatre principales organisations de recherche sur le Changement Global, la théorie de Lovelock se voit consacrée dans le milieu scientifique[55] : plus d'un millier de délégués signent alors une déclaration commune dont l'article principal énonce : « le système Terre se comporte comme un système unique autorégulé, composé d'éléments physiques, chimiques, biologiques et humains »[56].

Plus récemment, la parution du livre "Effondrement" de Jared Diamond, biologiste évolutionniste, physiologiste et géonomiste américain, a eu un succès retentissant. "Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed" parait en 2005 et est traduit en français en 2006 sous le titre "Effondrement. Comment les sociétés décident de leur disparition ou de leur survie". L'auteur définit son sujet comme suit : « Cet ouvrage utilise la méthode comparative pour comprendre l'effondrement de sociétés ayant pour origine des problèmes environnementaux. » Il étudie plusieurs civilisations qui se sont effondrées après avoir épuisé toutes les ressources de leur environnement, ainsi que d'autres qui ont réussi à éviter le pire en adoptant des pratiques respectueuses de l'environnement ou en s'appuyant sur les échanges avec l'extérieur.

De nos jours, certains scientifiques soutiennent encore qu'il n'y a pas de problème de surpopulation pour notre planète, s'appuyant sur les prévisions des Nations Unies qui prévoient un plateau à partir de 2050 dans la courbe d'évolution de la population mondiale. Le microbiologiste Dr Alex Berezow affirme que la surpopulation n'est pas un problème du monde occidental, mais plutôt des pays d'Asie et d'Afrique ; il note cependant qu'avec l'enrichissement des pays émergents, la croissance démographique va ralentir, car elle est fortement liée à la prospérité économique d'un pays[57]. On peut noter que cette prise de position occulte complètement les problèmes environnementaux.

La capacité de charge

La capacité porteuse (ou capacité de charge, ou capacité limite) en écologie est la taille maximale de la population d’un organisme qu’un milieu donné peut supporter, c'est-à-dire la capacité de ce milieu à :

- – fournir les ressources nécessaires pour assurer la pérennité de cette espèce ;

- – réparer les agressions (pollutions, perturbation des régulations écologiques naturelles) infligées par cette espèce à son environnement.

Des estimations très divergentes ont été proposées pour la capacité de charge de l'espèce humaine sur la planète. Les estimations vont de 100 millions (Cousteau)[58] à 1000 milliards[59]. Un rapport de 2001 de l'ONU dit que les 2/3 des estimations sont situées entre 4 milliards et 16 milliards , avec une médiane d'environ 10 milliards[60] Les estimations plus récentes sont beaucoup plus basses, particulièrement lorsque l'épuisement des ressources et les problèmes environnementaux sont pris en considération[61],[62].

Dans une étude intitulée Nourriture, Terres, Population et l'économie U.S., David Pimentel, professeur d'écologie et d'agriculture à l'Université Cornell, et Mario Giampietro, chercheur senior à la National Research Institute on Food and Nutrition (INRAN), estiment que la population maximale des États-Unis compatible avec une économie durable est de 200 millions. Afin de parvenir à une économie durable et d'éviter un désastre, les États-Unis devraient réduire leur population d'au moins un tiers, et la population mondiale would devrait être réduite des deux tiers[63].

Des organisations environnementalistes telles que le Fonds mondial pour la nature (WWF)[64],[65] et Global Footprint Network[66] ont établi que la capacité de charge pour la population humaine a été dépassée selon les calculs effectués sur l'Empreinte écologique. En 2010, le "Rapport planète vivante"[67] du WWF annonce : « Selon les données de 2007, les dernières disponibles en date, l’Empreinte écologique excède la biocapacité de la Terre – soit la surface actuellement disponible pour produire les ressources renouvelables et absorber le CO2 – de 50 %. Dans l’ensemble, l’Empreinte écologique de l’humanité a doublé depuis 1966. » et :« si chaque habitant de la planète vivait comme un habitant moyen des États-Unis ou des Émirats arabes unis, il faudrait une biocapacité équivalente à plus de 4,5 planètes pour répondre à la consommation de l’humanité et absorber les émissions de CO2. Par contre, si tout le monde vivait comme le citoyen indien moyen, l’humanité n’utiliserait même pas la moitié de la biocapacité de la planète. »

Des critiques ont été émises sur les simplifications et sur les méthodes statistiques utilisées pour le calcul de l' Empreinte écologique. C'est pourquoi Global Footprint Network et ses organisations partenaires se sont mises en rapport avec des gouvernements nationaux et des agences internationales pour tester leurs résultats – des commentaires ont été émis par la France, l'Allemagne, la Commission Européenne, la Suisse, le Luxembourg, le Japon and les Émirats arabes unis[68]. Certains soulignent qu'une méthode plus affinée d'évaluation de l'Empreinte écologique pourrait différencier les catégories de consommation durables et non-durables[69],[70]. Cependant, si les estimations de rendement étaient ajustées pour des niveaux durables de production, les valeurs de rendement seraient plus basses, donc le dépassement estimé par la méthode de l'Empreinte écologique serait encore plus élevé.

Des ressources limitées

La surpopulation ne dépend pas seulement de la taille ou de la densité de la population, mais du rapport entre la population et les ressources disponible de façon durable. Elle dépend aussi de la manière dont les ressources sont utilisées et réparties dans toute la population.

Les ressources à prendre en considération lorsqu'on évalue si une niche écologique est surpeuplée sont : l'Eau potable, l'air pur, la nourriture, l'abri (logement), la chaleur, et les autres ressources nécessaires pour entretenir la vie. Pour prendre en compte la qualité de la vie humaine, des ressources supplémentaires sont à ajouter, telles que les soins médicaux, l'éducation, le traitement des eaux usées, l'élimination des déchets et l'approvisionnement en énergies. La surpopulation crée une pression compétitive sur les ressources de base nécessaires à la vie[71], débouchant sur une baisse de la qualité de vie[72].

David Pimentel[73], Professeur émérite à l'Université Cornell, a déclaré que « Avec le déséquilibre croissant entre les niveaux de population et les ressources vitales, les humains doivent s'employer à économiser les terres cultivées, l'eau potable, l'énergie et les ressources biologiques. Il est nécessaire de développer les ressources en énergies renouvelables. Tous les humains doivent comprendre que la rapide croissance de la population endommage les ressources de la Terre et diminue le bien-être humain. »[74],[75]

Eau potable

Plus d'un milliard de personnes restent exclues d'un approvisionnement en eau (essentiellement en Asie et en Afrique) alors que 2,6 milliards n'ont pas de service d'assainissement[76].

L'approvisionnement en eau potable, dont l'agriculture est très dépendante, devient de plus en plus difficile au niveau mondial[77],[78]. Cette "crise de l'eau" ne peut que s'aggraver avec l'augmentation de la population[79].

Des problèmes potentiels liés à la dépendance à la désalinisation sont passés en revue ci-dessous ; cependant, la majorité des ressources mondiale en eau potable est contenue dans les calottes polaires et dans les systèmes de rivières souterraines accessibles par les sources et les puits.

Les déficits en eau, qui poussent déjà à des importations massives de céréales dans de nombreux petits pays, pourraient bientôt s'étendre à de grands pays, tels que la Chine ou l'Inde[80]. Les nappes phréatiques s'épuisent dans de nombreux pays dont la Chine du Nord, les États-Unis et l'Inde en raison de la surexploitation très répandue au-delà des rendements soutenables. Cette surexploitation conduit déjà à des pénuries d'eau et à des réductions de récoltes de grains. Malgré le surpompage de ses aquifères, la Chine a subi un déficit en céréales. Ceci a contribué à pousser à la hausse les prix du grain. La plupart des 3 milliards d'individus supplémentaires prévus sur Terre vers le milieu du siècle naîtront dans des pays qui éprouvent déjà des pénuries d'eau [81].

Après la Chine et l'Inde, on trouve un second échelon de pays moins grands avec de forts déficits en eau – Algérie, Egypte, Iran, Mexique et Pakistan. Tous ces pays importent déjà une larges partie de leurs céréales, sauf le Pakistan qui reste auto-suffisant. mais avec une population qui croît de 4 million par an, il va bientôt lui aussi devoir s'adresser au marché mondial pour son approvisionnement céréalier[82].

L'eau potable peut être obtenue à partir de l'eau salée par désalinisation. Par exemple, Malte tire les 2/3 de son eau potable de la désalinisation. Quelques usines de désalinisation utilisent l'énergie nucléaire : au Japon, au Kazakhstan et en Inde[83]. Cependant, les coûts élevés de la désalinisation, spécialement pour les pays pauvres, rendent impraticable le transport de grandes quantités d'eau de mer dessalée vers l'intérieur des pays. Le coût de la désalinisation varie : Israël dessale l'eau à Ashkelon pour un coût de 53 U.S.cents par m3 en 2005[84], Singapour à 49 U.S.cents par m3 en 2006[85] . Aux États-Unis, le coût est de 81 U.S.cents par m3 en 2008[86].

Alimentation

Point de vue global

Asie

En Asie, la riziculture a permis d'atteindre très tôt des rendements très élevés avec plusieurs récoltes par an, ce qui a permis des densités très élevées dans certaines campagnes (plus de 1 000 habitants au km²[réf. nécessaire]). La révolution verte, basée sur le développement de la culture de variétés plus productives de riz, un usage accru de l'irrigation et l'usage croissant d'engrais et de pesticides ont permis une augmentation des rendements et un doublement de la population asiatique, qui a cependant augmenté de manière plus modérée qu'on ne l'avait prévu au début du XXe siècle grâce à la politique démographique malthusienne de la République populaire de Chine.

Afrique

La valorisation des sédiments du Nil et la mise en culture de son delta ont permis à une population dense de vivre dans un environnement par ailleurs aride ou désertique.

Dans les sociétés néolithiques africaines, on pratiquait l'infanticide lorsque s'approchait la saison sèche, où la nourriture se faisait plus rare[87].

Terres

Le Ministère français de l'Agriculture a commandé, suite à la crise alimentaire de 2008, une étude intitulée "Terres cultivées, terres cultivables : quelles disponibilités à l’échelle mondiale ?" à Laurence Roudart, Professeur de Développement agricole à l’Université Libre de Bruxelles, qui a été publiée en janvier 2011 avec comme conclusion officielle : « L’analyse et la comparaison de trois bases de données tendent à démontrer que les superficies cultivables au niveau mondial sont supérieures aux superficies nécessaires pour garantir la sécurité alimentaire de l’humanité. Cette conclusion reste vraie même en adoptant l’hypothèse d’une croissance relativement faible des rendements, en excluant de la mise en culture toutes les forêts et toutes les zones actuellement protégées, et en tenant compte des effets plausibles du réchauffement climatique. »[88].

Mais à la lecture de l'étude, on découvre une réalité bien moins optimiste :

- ces conclusions ne sont valables qu'à l'horizon 2050 ; si la population continue à augmenter au-delà, les terres cultivables encore disponibles seront vite épuisées ;

- actuellement, un tiers de la surface des terres émergées est recouvert de forêts, et un autre tiers est consacré à des usages agricoles : 10 % de terres cultivées et 20 % de prairies et pâturages permanents ; les infrastructures urbaines et autres n'occupent que 0,6 % des terres émergées, mais 5 % des terres potentiellement utilisables pour les cultures (et 16 % en Asie)[89];

- les études sur les effets du réchauffement climatique seraient une diminution de la superficie cultivable pouvant atteindre 11 % dans les pays en développement, compensée par une augmentation de 11 % à 25 % dans les pays développés[90] ;

- l'étude estime que « l’extension des superficies cultivées (par rapport à 2005) pourrait être d’environ 1000 millions d’hectares, étant entendu que ni les terres sous forêts, ni celles peu ou pas convenables à la culture, ni celles nécessaires aux infrastructures ne seraient alors mises en culture. Cela reviendrait à multiplier par 1,7 les superficies cultivées. »[91], l'essentiel de ces nouvelles terres étant situés en Amérique du Sud et en Afrique ; mais il convient d'en déduire les zones protégées, soit 481 millions d’hectares ; il ne reste donc que 520 millions d’hectares utilisables, ce qui est cohérent avec l'évaluation déjà effectuée par l'OCDE et la FAO : 547 millions d’hectares[92] ;

- or l'estimation des besoins de terres cultivables supplémentaires d'ici 2050 sont, selon la FAO, avec une hypothèse de poursuite des pratiques, de 70 millions d’hectares, mais, avec une hypothèse de « révolution doublement verte » (meilleure utilisation des fonctionnalités écologiques des écosystèmes cultivés et des techniques accessibles aux producteurs pauvres) selon le scénario Agrimonde 1 (INRA-CIRAD, 2009), le besoin serait de 590 millions d’hectares, ce qui est supérieur aux disponibilités[93].

Il résulte de ces estimations que l'humanité a le choix entre la poursuite d'une agriculture non durable qui dégraderait profondément l'environnement, et le passage à une agriculture respectueuse de l'environnement, ce qui supposerait que la croissance de la population soit stoppée avant 2050.

Cette pénurie prochaine de terres entraîne une ruée vers les terres encore disponibles, en particulier en Amérique du Sud et en Afrique, mais aussi en Asie et en Europe de l'Est. La Coalition Internationale pour l'accès à la terre (International Land Coalition), fondée en 1995 à Bruxelles (Belgique) à l'issue de la Conférence sur la Faim et la Pauvreté, regroupe, en 2012, 116 organisations représentant plus de 50 pays [94]. Son site internet donne accès aux nombreuses études effectuées par ses membres.

Un projet de recherche sur les Pressions commerciales sur les terres dans le monde, lancé en 2009, a débouché sur un rapport début 2012, dont les résultats sont disponibles sur le site de l'ILC[95]. Le résumé du rapport[96] recense « des transactions répertoriées comme acceptées ou en cours de négociation dans le monde entier, entre l’année 2000 et 2010, pour un total de 203 millions d’hectares.Sur ce total, des marchés conclus pour 71 millions d’hectares ont fait l’objet, jusqu’à présent, de vérifications croisées. Sur ces transactions vérifiées, et pour lesquelles nous connaissons l’objet, 78 % concernent la production agricole, dont les trois quarts de biocarburants. L’industrie minière, le tourisme et la reconversion forestière constituent les 22 % restants. L’Afrique est la cible privilégiée de la ruée sur les terres avec 134 millions d’hectares de transactions répertoriées, parmi lesquels 34 millions vérifiées. La deuxième cible la plus importante est l’Asie, avec 29 millions d’hectares vérifiés. Les acquisitions visent souvent les meilleures terres. Elles sont fréquemment irrigables et à proximité des infrastructures, ce qui occasionne davantage de conflits avec les utilisateurs des terres existants. ».

Combustibles Fossiles

On appelle pic pétrolier (ou Peak Oil en anglais) le moment où la production mondiale de pétrole plafonne avant de commencer à décliner du fait de l'épuisement des réserves de pétrole exploitables.

Le , Kenneth Deffeyes, professeur à l'Université de Princeton et expert pétrolier ayant travaillé entre autres pour Shell, annonce[97] que pour lui le pic pétrolier a été atteint en décembre 2005 avec 1000 milliards de barils produits depuis le début de l'ère du pétrole.

Le saoudien Sadad Al-Husseini, ancien responsable de l'exploration à la Saudi Aramco, a apporté[98] en 2007 son propre point de vue : pour lui la production de pétrole a atteint son maximum, et jusqu'en 2020 environ la production restera à peu près stable. Il s'agit donc plus d'un plateau de production que d'un pic. Après cette date, il pronostique une baisse assez forte de la production. La courbe de la production depuis le pic de 2005 semble donner raison à ce pronostic : elle est en forme de plateau avec de faibles fluctuations à court terme.

L'Association for the Study of Peak Oil and Gas (association pour l'étude du pic pétrolier et gazier)[99] rassemble des spécialistes du pétrole et du monde de l'énergie dont plusieurs géologues ayant occupé des postes de responsabilité dans les compagnies pétrolières internationales ; fondée par Colin Campbell et présidée par Kjell Aleklett, elle a été créée pour alerter les décideurs et l'opinion publique de l'imminence du pic pétrolier. Elle préconise des mesures économiques rapides incluant la reconversion vers des énergies alternatives pour éviter un effondrement économique.

Ressources halieutiques

Les premiers symptômes de surexploitation des mers apparaissent au XIXe siècle avec la régression de certains cétacés (baleines, cachalots) et poissons (saumons en particulier) puis avec la quasi disparition des baleines victimes de la surpêche des navires baleiniers. Dans les années 1970, la morue des Grands Bancs de Terre-Neuve, pêchée à une échelle presque industrielle depuis plus de 200 ans et qui semblait une ressource inépuisable, disparaît à son tour. Depuis les années 1950, l'envolée démographique et économique a entraîné une croissance des pêcheries qui butte désormais dans de nombreuses régions sur la disparition du poisson. Le nombre de bateaux et de pêcheurs a diminué dans nombre de pays, mais ils sont bien plus efficaces et mieux équipés, ce qui a aggravé la pression sur les stocks halieutiques. Les flottes de pêche industrielle se sont alors tournées (années 1980-1990) vers des poissons moins connus ou moins appréciés du public, quitte à les transformer avant leur mise sur le marché (surimi). La pêche profonde exploite ainsi déjà les poissons des grands fonds et des navires industriels explorent les mers les plus éloignées des ports (îles Kerguelen, etc.) Mais ces ressources lentement renouvelables sont elles-mêmes déjà menacées de surexploitation.

A partir des années 1970, sous l'égide de l'ONU et de la FAO, de nombreux pays développés ont renforcé leur réglementation pour limiter les volumes pêchés (politique de quotas ou TACs), et encouragé une pêche plus sélective, en s'appuyant sur une approche écosystémique et des analyses scientifiques de l'état des stocks halieutiques et de leur renouvelabilité.

À partir de 1983, l’Union européenne a encouragé une diminution des capacités de sa flotte de pêche pour limiter la surexploitation des stocks[100]. La France a ainsi divisé par deux sa flotte en 20 ans, mais en augmentant la capacité individuelle de pêche des navires[101]. Les prise de cette flotte sont revenues en 2010 au niveau du début des années 1950[101].

Limites écologiques

Dans un monde planétaire fini, la plupart des ressources naturelles (produits et services écosystémiques), même quand elles sont dites "renouvelables" sont limitées dans l'espace et dans le temps, car leur régénération demande des délais souvent incompatibles avec les rythmes de la croissance démographique humaine.

Les penseurs se sont longtemps focalisés sur les limites des ressources naturelles ; de nos jours, un nombre croissant de scientifiques pensent que les limites écologiques sont plus contraignantes et risquent de déclencher plus vite l'effondrement démographique. Ainsi, un article paru dans la revue "Nature" du 7 juin 2012, intitulé "Approaching a state shift in Earth’s biosphere", signé par 22 scientifiques met en évidence le risque, à échéance de quelques décennies, d'un basculement brutal de l'écosystème mondial de son état actuel vers un état complètement différent, qui pourrait entraîner une extinction massive des espèces et des conséquences dramatiques pour l'espèce humaine. Il explique que les perturbations considérables apportées par les activités humaines aux écosystèmes et à leurs processus de régulation approchent des seuils au-delà desquels des changements brutaux et irréversibles pourraient se produire. Les actions préconisées pour se prémunir contre ces risques sont, outre l'amélioration de la prospective biologique par la détection des signes précoces de transitions critiques et des boucles de rétroaction qui les renforcent, la réduction du taux de croissance de la population et de la consommation par tête, l'augmentation rapide de la part des énergies autres que fossiles dans les bilans énergétiques, l'amélioration des rendements agricoles au lieu de la mise en culture de nouvelles terres, la préservation des réservoirs de biodiversité[102].

Changement climatique

Les changements globaux du climat affectent la flore, la faune et les milieux naturels (sols, forêts notamment), trop rapidement pour que les espèces aient le temps de s'y adapter.

En 1988, l'ONU crée le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat (GIEC) chargé de faire une synthèse des études scientifiques sur cette question. Dans son dernier et quatrième rapport, auquel ont participé plus de 2 500 scientifiques de 130 pays[103], le GIEC affirme que le réchauffement climatique depuis 1950 est très probablement dû à l'augmentation des gaz à effet de serre d'origine anthropique. Ces conclusions ont été approuvées par plus de 40 sociétés scientifiques et académies des sciences, y compris l'ensemble des académies nationales des sciences des grands pays industrialisés[104].

Les projections des modèles climatiques présentées dans le dernier rapport du GIEC indiquent que la température de surface du globe est susceptible d'augmenter de 1,1 à 6,4 °C supplémentaires au cours du XXIe siècle.

Les conséquences de cette élévation des températures sont déjà considérables :

- fonte des banquises (surtout de la banquise arctique)[105], des calottes glaciaires (en particulier de l'Inlandsis du Groenland) et des glaciers : Si les 2,85 millions de kilomètres cubes de glace de l'inlandsis du Groenland fondaient, ils causeraient à eux seuls une élévation du niveau moyen de la mer de 7,2 mètres[106]. Or la fonte de cet inlandsis s'accélère nettement : des observations satellitaires de la NASA montrent qu'en juillet 2012, pendant quelques jours, la quasi-totalité de sa surface était en train de fondre[107].

La fonte des glaces diminue l'albédo de la surface terrestre, entraînant à son tour un réchauffement qui accélère le processus ; James Lovelock explique bien cette rétroaction : « les glaces flottantes de l'Arctique [...] réféchissent les rayons solaires et contribuent ainsi à rafraîchir la planète. Si elles fondent, le pôle sera accessible à la voile, mais nous aurons perdu la propriété de climatisation des glaces arctiques ; la mer sombre absorbera la chaleur du soleil et, en se réchauffant, accélérera la fonte des glaces du Groenland. »

- élévation du niveau des océans : L'élévation du niveau de la mer peut être une conséquence du réchauffement climatique à travers deux processus principaux : la dilatation de l'eau[108], de la mer (puisque les océans se réchauffent), et la fonte des glaces terrestres. Elle se poursuit aujourd'hui au rythme de 3,11 millimètres par an, trois fois plus vite que ce que l'on observait - certes de manière moins précise - au début du 20e siècle. D'après le rapport du GIEC de 2007[109], l'élévation du niveau des mers d'ici 2100 pourrait être comprise entre 18 et 42 cm. Si tous les glaciers et la calotte glaciaire fondaient, l'élévation du niveau de la mer serait d'environ 0,5 m. La fonte de l'inlandsis du Groenland produirait 7,2 m d'élévation du niveau, et la fonte de l'inlandsis de l'Antarctique en produirait 61,1 m[110].

- réchauffement des océans : on observe un réchauffement des océans, qui diminue avec la profondeur. L'élévation de température depuis 1960 est estimée à 0,6 °C pour les eaux de surface, et à 0,04 °C pour l'océan dans son ensemble[111]. On estime que les océans ont absorbé à ce jour 80 à 90 % de la chaleur ajoutée au système climatique[111]. Ce réchauffement contribue pour 30 % à une montée du niveau de la mer par dilatation thermique des océans, 60 % de cette montée étant due à la fonte des glaces continentales (dont la moitié provient de la fonte des calottes polaires) et 10 % à un flux des eaux continentales vers les océans[111].

- fonte du pergélisol : on observe un réchauffement et une fonte partielle du pergélisol arctique. Entre un tiers et la moitié du pergélisol de l'Alaska n'est plus qu'à un degré de la température de dégel. En Sibérie, des lacs issus de la fonte du pergélisol se forment, provoquant des dégagements importants de méthane. Le dégagement de méthane est de l'ordre de 14 à 35 millions de tonnes par an sur l'ensemble des lacs arctiques. L'analyse au carbone 14 de ce méthane prouve que celui-ci était gelé depuis des milliers d'années[112]. Un phénomène analogue semble s'amorcer sur le pourtour du Groenland.

- libération du méthane emprisonné dans les clathrates[113]

- remontée vers le Nord des zones climatiques : une étude récente de l'INRA[114] observe cette évolution sur 1950-2009 et prévoit « Les climats méditerranéens (déficit en eau > 400 mm), recouvriront 25-30% du territoire métropolitain dès 2040 et pourraient arriver à la Loire (ligne Nantes-Orléans-Mulhouse) en fin de siècle. », et présente des cartes montrant que le chêne vert et le pin maritime remplaceront le chêne, le sapin et le châtaignier sur la majeure partie de la France. L'extension actuelle de l'aire de répartition de la chenille processionnaire du pin, qui a atteint Orléans en 1992 et Fontainebleau en 2005, est probablement due au réchauffement climatique[115].

- certains scientifiques considèrent que le GIEC sous-estime les conséquences du changement climatique : James Lovelock énumère plusieurs phénomènes amplificateurs du réchauffement qui semblent négligés et prévient : « Il y a tout lieu de s'inquiéter de l'avenir, d'autant qu'il doit exister un ou plusieurs seuils ou points de bascule [...] si les températures globales s'élevaient de plus de 2,7 °C, le glacier du Groenland perdrait sa stabilité et fondrait jusqu'à disparition quasi complète [...] une augmentation de 4 °C suffirait à déstabiliser les forêts tropicales ; elles pourraient disparaître au profit d'une végétation rabougrie ou d'un désert. Si celà se produisait, la Terre perdrait un autre mécanisme de refroidissement, et la vitesse du réchauffement s'accélérerait encore [...] les algues absorbent le gaz carbonique et produisent des nuages ; le seuil au-delà duquel la croissance des algues décline est de 500 ppm de CO2 ; c'est à peu près le même pour la fonte du Groenland ; les taux actuels de notre croissance placent l'échéance à une quarantaine d'années. »[116]

L'association DARA, fondée en 2003, qui a pour but « d’améliorer la qualité et l’efficacité de l’aide en faveur des populations vulnérables affectées par les conflits, les catastrophes naturelles et les conséquences du changement climatique »[117], a développé un outil pour mesurer les conséquences du changement climatique sur la société[118], sur commande du Climate Vulnerable Forum (CVF)-, un partenariat de pays fortement touchés par le changement climatique, fondé en 2009 par le gouvernement des Maldives. Le rapport 2012 évalue les conséquences du changement climatique à 5 millions de morts par an actuellement, principalement dus à la pollution de l'air, et à des pertes économiques de 1,6 % du PIB mondial ; en 2030, ces chiffres passeront à 6 millions de morts et 3,2 % du PIB [119].

Forêts

La déforestation résulte des actions de déboisement puis de défrichement, liées à l'extension des terres agricoles, à l'exploitation des ressources minières du sous-sol, à l'urbanisation, voire à l'exploitation excessive ou anarchique de certaines essences forestières. La déforestation n'est pas un phénomène récent, mais elle s'est considérablement accélérée : la moitié des forêts de la planète a été détruite au cours du XXe siècle[120].

La déforestation actuelle concerne essentiellement les forêts tropicales. En 2005, elle a été qualifiée d'« alarmante » par la FAO[121]. Selon le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat(GIEC), la déforestation contribuait à la fin du XXe siècle à environ 20 % des émissions de gaz à effet de serre[122].

Océans

Selon une étude publiée dans la revue Nature Geoscience, l'acidification des océans, provoquée par l'augmentation des rejets de CO2, provoque clairement une perte de calcification de 30 à 35% d'organismes marins à coquilles [123].

Par ailleurs, le réchauffement des océans déjà évoqué dans la section "changement climatique" est une des causes du blanchissement des coraux, phénomène de dépérissement des coraux, qui se traduit par une décoloration de l’animal suite à l’expulsion des zooxanthelles symbiotiques ou en raison de la perte de pigmentation des algues (qui aboutit à leur mort)[124]. Ce phénomène qui semble en augmentation régulière dans les océans peut conduire — par insuffisance en apports nutritifs — à la mort du corail sur de vastes surfaces (c'est une des formes de Zones mortes de plus en plus souvent observées en mer).

Déserts et zones arides

Selon le PNUE, « A l'échelle globale, la désertification - dégradation des sols dans les zones sèches - affecte 3,6 milliards d'hectares, soit 25 % des terres émergées. Elle menace les moyens de subsistance de plus d'1 milliard de personnes dans quelque 100 pays. »Erreur de référence : Paramètre invalide dans la balise <ref>.

Biodiversité

La publication en 1962 du livre Silent Spring (Printemps silencieux)[125] de Rachel Carson suscita une émotion considérable et a largement contribué à la naissance du mouvement écologiste. Elle évoquait le risque de disparition des oiseaux causé par l'abus des pesticides qui tuent ou empoisonnent les insectes, nourriture des oiseaux, réduisant le printemps au silence[126]. Printemps silencieux déclencha un renversement dans la politique nationale envers les pesticides — conduisant à une interdiction nationale du DDT et d'autres pesticides. Le mouvement populaire que le livre inspira conduisit à la création de l'Environmental Protection Agency.