Salles des Croisades

| Type | |

|---|---|

| Surface |

Cinq salles |

| Collections |

Blasons des familles des croisés et tableaux sur le thème des croisades |

|---|

| Pays |

France |

|---|---|

| Commune | |

| Adresse | |

| Coordonnées |

Les Salles des Croisades du Château de Versailles, créées par Louis-Philippe en 1843, exposent les armoiries et noms des principaux chefs croisés.

Aperçu

La redécouverte et l’étude du Moyen Âge, dès avant 1789, s’amplifient au lendemain de la Révolution française. Certes la création du Musée des monuments français date de 1794, mais c’est en 1831 que Victor Hugo publie Notre-Dame de Paris. C’est sous la Restauration qu’est créée l'École des chartes (1821) et que le musée du Louvre acquiert deux importantes collections d’objets médiévaux. De son côté, le musée national du Moyen Âge, dans l’hôtel de Cluny est inauguré en 1844. Et puis, Eugène Viollet-le-Duc restaure les sites médiévaux majeurs pendant le Second Empire. Mais en réalité, c’est tout un peuple ou tout au moins ses élites les plus cultivées qui se passionnent pour l’histoire et l’archéologie. Cet intérêt pour le Moyen Âge se retrouve aussi en Grande-Bretagne, où il fait le succès du roman Ivanhoé, ainsi que dans l’Allemagne pré-romantique et romantique. Les Things, ces assemblées de compagnons sous l'ancien régime et l’antiquité germanique se retrouvent même dans les écrits des premiers socialistes[1].

La galerie des Batailles et les Salles des croisades ne sont pas créées par Louis-Philippe dans le but de permettre au peuple de retrouver d’hypothétiques libertés germaniques ou gauloises, mais de réconcilier les Français après les excès de certains révolutionnaires ou royalistes dans les décennies précédentes. « Ce que le roi Louis-Philippe a fait à Versailles est bien », commente Victor Hugo. « Avoir accompli cette œuvre, c'est avoir été grand comme roi et impartial comme philosophe ; c'est avoir fait un monument national d'un monument monarchique ; c'est avoir mis une idée immense dans un immense édifice ; c'est avoir installé le présent dans le passé, 1789 vis-à-vis de 1688, l'empereur chez le roi, Napoléon chez Louis XIV ; en un mot, c'est avoir donné à ce livre magnifique qu'on appelle l'histoire de France cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles[2]. » Le roi bourgeois essaie dans le château des derniers Bourbons, en rendant hommage aux croisés, de flatter la noblesse et le clergé qui lui sont farouchement hostiles. En 1830, beaucoup d'officiers et de fonctionnaires ont démissionné pour montrer leur fidélité à Charles X. Cette tentative va échouer. Toutefois, comme pour les Honneurs de la Cour, ils fournissent des preuves pour que leurs familles soient représentées sur les murs de ces cinq salles. Mais les rares familles non éteintes n'abandonnent pas leurs convictions légitimistes pour cela et dénoncent, comme les exclues, des erreurs, soit bien réelles, soit des détails, comme la représentation des blasons. Ceux-ci pour les premiers croisés sont les armes que porteront leurs descendants. Comme on peut le voir les premiers blasons sont très simples. Le premier figuré, celui des Montpellier est : De gueules.

Dès 1834, Louis-Philippe, dans le musée de l’histoire de la France qu’il vient de créer à Versailles, décide de consacrer aux croisades une salle du premier étage, derrière le salon d’Hercule. L’espace trop étroit est vite abandonné pour le rez-de-chaussée de l’aile nord. Le musée de l'histoire de France du château de Versailles, dédié à toutes les Gloires de la France, est inauguré officiellement par Louis-Philippe le , dans le cadre des festivités qui marquent le mariage du prince royal avec la princesse Hélène de Mecklembourg. Il comprend notamment ces Salles des Croisades dont les frises portent les armes et les noms des chevaliers croisés ouvertes au public en 1843.

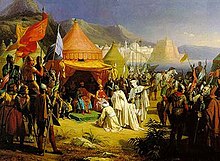

Pour les meubler Louis-Philippe commande 150 tableaux et plus de 300 figures. Les portes de l’Hôpital des chevaliers de l’ordre de Saint-Jean de Jérusalem sont rapportées de Rhodes pour être insérées dans le magnifique décor néo-gothique qu’elles ont inspiré à l’architecte Frédéric Nepveu. Louis-Philippe innove en créant des salles dédiées aux croisades en tant qu’événements historiques et non comme un prétexte à glorifier un personnage. Les cinq salles des Croisades et la partie de la galerie de sculpture no 16 qui leur sert de vestibule, occupent au rez-de-chaussée le gros pavillon de l'aile du Nord, qui portait aussi le nom de pavillon de Noailles. Il était destiné à loger les principaux personnages de la suite du roi, de la reine et des princes[3].

Enjeu symbolique et création de faux

La création des salles des croisades a donné indirectement naissance à l'une des entreprises de faux documents du Moyen Âge les plus importantes de l'histoire française. Après l'ouverture des secondes salles en 1842, un grand nombre de familles ont présenté des actes prouvant la participation de l'un de leurs ancêtres aux Croisades. Ces actes avaient, en grande partie, été achetés à l'officine Courtois. Cet habile faussaire utilisait d'authentiques documents et sceaux médiévaux, en les grattant et en y ajoutant les noms voulus. Cette entreprise a réussi à tromper l'expert désigné par le pouvoir royal, Léon Lacabane. Ce n'est qu'en 1956 que Robert-Henri Bautier mit au jour le mécanisme de ces falsifications[4],[5].

Philippe du Puy de Clinchamps, dans son ouvrage intitulé La noblesse, écrit : « Louis-Philippe ouvrit, en 1839-1840, une salle des Croisades au palais de Versailles où, pour flatter la vieille noblesse légitimiste, figuraient les armoiries des familles des chevaliers croisés (ce fut, aux yeux de la critique historique, une immense tromperie montée par un certain Courtois, assisté d'un disciple qui devait devenir un maître faussaire, Denis Vrain-Lucas)[6]. »

Régulièrement, des chercheurs apportent de nouveaux éclairages, tendant à nuancer le jugement qui classe toutes les chartes Courtois parmi les faux retentissants. L'état actuel des recherches tendrait à nuancer les résultats obtenus par R.H. Bautier, montrant que dans les chartes Courtois figureraient quelques documents parfaitement authentiques[7].

La première salle des Croisades

La première salle des Croisades et la partie du vestibule qui la précède, formaient un appartement occupé sous Louis XIV par le maréchal d'Estrées et, sous Louis XV, d'abord par madame de Conflans, gouvernante des enfants de la maison d'Orléans, puis par la duchesse de Lauraguais, dame d'atour de la dauphine. Le plafond et la frise de cette salle sont décorés des armoiries des rois, princes, seigneurs et chevaliers qui prirent éventuellement part aux trois premières croisades, de 1096 à 1191[3].

Les croisés de la première salle

| 1096 | Aymeri Ier de Narbonne. | |

| Arnaud de Grave. | ||

| Isarn de Die. | ||

| Geoffoy de Champchevrier. | ||

| Humbert de Marssane. | ||

| Patri de Chourses. | ||

| Hervé Ier de Léon, vicomte puis comte de Léon. | ||

| Chotard d'Ancenis. | ||

| Rainald ou Renaud de Briey, chevalier. | ||

| Folcran de Berghes, châtelain. | ||

| Hugues de Gamaches. | ||

| Riou de Lohéac. | ||

| Conan de Lamballe. | ||

| Hélie de Malemort. | ||

| Foulques de Grasse. | ||

| 1101 | Renaud III de Château-Gontier, seigneur. | |

| 1102 | Aycard de Marseille. | |

| 1106 | Hugues du Puiset, vicomte de Chartres. | |

| 1113 | Riwallon de Dinan. | |

| 1119 | Robert de Roffignac. | |

| 1120 | Foulques V d'Anjou, roi de Jérusalem. | |

| 1124 | Guillaume de Biron. | |

| 1130 | Hugues Rigaud, chevalier de l'ordre du Temple. | |

| 1136 | Robert le Bourguignon, grand maître de l'ordre du Temple. | |

| 1144 | Baudouin III, roi de Jérusalem. | |

| 1147 | Pierre de France, depuis seigneur de Courtenay. | |

| Pons de Beynac et Adhémar de Beynac. | ||

| Évrard des Barres, grand maître de l'ordre du Temple. | ||

| Guillaume III de Warenne, comte. | ||

| Artaud de Chastelus. | ||

| Jean de Dol. | ||

| Hugues de Domène. | ||

| Guiffray de Virieu, seigneur. | ||

| Hesso de Reinach, seigneur. | ||

| 1153 | Guillaume II de Chanaleilles, chevalier de l'ordre du Temple. | |

| Bertrand de Blanquefort, grand maître de l'ordre du Temple. | ||

| 1159 | Hugues IV de Châteaudun, vicomte de Châteaudun. | |

| 1160 | Auger de Balben, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | |

| 1161 | Gilbert d'Aissailly, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | |

| 1162 | Amaury Ier de Jérusalem, roi de Jérusalem. | |

| 1168 | Philippe de Naplouse, grand maître de l'ordre du Temple. | |

| Caste de Murols, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | ||

| 1170 | Joubert de Syrie, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | |

| 1171 | Odon de Saint-Chamant, grand maître de l'ordre du Temple. | |

| 1173 | Baudouin IV, roi de Jérusalem. | |

| 1179 | Arnau de Torroja, grand maître de l'ordre du Temple. | |

| Terric, grand maître de l'ordre du Temple. | ||

| 1185 | Baudouin V, roi de Jérusalem. | |

| 1187 | Conrad de Montferrat, marquis de Tyr. | |

| Garnier de Naplouse, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | ||

| Frère Guérin, chevalier de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. | ||

| 1188 | Gérard de Ridefort, grand maître de l'ordre du Temple. | |

| 1190 | Guy II de Dampierre. | |

| Guillaume d'Estaing, seigneur. | ||

| Albert II de La Tour du Pin, seigneur. | ||

| Jean et Gauthier de Chastenay. | ||

| Hugues et Renaud de Guiche. | ||

| Alain IV de Rohan, vicomte. | ||

| Hugues II et Liébaut III de Bauffremont. | ||

| Dreux de Nettancourt. | ||

| Gilles de Raigecourt. | ||

| Henri et Renaud de Chérisey. | ||

| Ulric de Dompierre, seigneur de Bassompierre. | ||

| Hugues de Clairon. | ||

| Hugues de Foudras. | ||

| Renaud et Herbert de Moustier. | ||

| Jean et Guillaume de Drée. | ||

| Guigues de Moreton. | ||

| Guillaume et Pierre de Vallin. | ||

| André d'Albon. | ||

| Raoul de Riencourt. | ||

| Foulques de Pracomtal. | ||

| Bernard de Castelbajac. | ||

| Foulques de Beauvau. | ||

| Albéric d'Allonville. | ||

| Thibaut des Escotais. | ||

| Hervé de Broc. | ||

| Harduin de La Porte. | ||

| Mathieu de Jaucourt. | ||

| Foucauld de La Rochefoucauld. | ||

| Guillaume et Humbert Leclerc de Juigné. | ||

| Miles de Frolois. | ||

| Élie de Cosnac. | ||

| Gilon de Versailles. | ||

| Geoffroy de La Planche. | ||

| G. de Bueil. | ||

| Simon de Vignacourt. | ||

| 1191 | Jean de Lur. | |

| Géraud de Boysseulh. |

Les toiles de la première salle

- Levée du siège de Salerne. — Vers 1016. Eugène Roger en 1839. — H. 0,98. — L. 1,03 : Au commencement du XIe siècle une petite flotte de Sarrasins vient assaillir la ville de Salerne, et les habitants, cachés derrière leurs murs, attendent avec effroi le pillage et la mort. Quarante chevaliers normands, qui revenaient du pèlerinage de Terre-Sainte, demandent au prince Guaimar III des chevaux et des armes, se font ouvrir les portes, et, malgré leur petit nombre, chargent intrépidement les Sarrasins qu'ils mettent en fuite.

- Robert Guiscard, duc de Pouille et de Calabre. Par Merry-Joseph Blondel. — H. 1,04. — L. 0,76 : Robert Guiscard est proclamé, en 1058, duc de Pouille et de Calabre. Après avoir vaincu l'empereur Alexis Comnène, à Durazzo, et soutenu le pape Grégoire contre l'empereur Henri IV, il entreprend en 1085 la conquête de l'île de Céphalonie, et y meurt le 17 juillet de la même année.

- Roger Ier de Sicile, comte, Par Merry-Joseph Blondel. — H. 1,04. — L. 0,80 : Il s'empare de Messine avec cent soixante chevaliers, et reçoit de son frère, Robert Guiscard, l'investiture de la Sicile, avec le titre de comte. Il prend après la mort de Robert Guiscard, le titre de grand comte de Calabre et de Sicile ; et par une bulle donnée à Salerne, en 1098, le pape Urbain II le déclare, lui et ses successeurs, légats perpétuels du Saint-Siège en Sicile. Il meurt en juillet 1101.

- Bataille de Civitella. — 18 juin 1053. Par Adolphe Roger. — H. 1,96. — L. 1,03 : Guillaume Fier-à-Bras, Drogon et Umfroy, fils de Tancrède de Hauteville, gentilhomme de la Basse-Normandie, suivis peu après de leurs jeunes frères, Robert Guiscard et Roger, entreprennent la conquête du duché de Pouille. Le pape Léon IX, inquiet pour le Saint-Siège et pour l'Italie entière, arme contre eux, par ses pieuses exhortations, les deux empires d'Orient et d'Occident. Il n'a pas moins de cinquante mille hommes et marche lui-même à leur tête. Les Normands ayant rencontré à Civitella, dans la Capitanate, l'armée pontificale, la mettent en pleine déroute. Léon IX reste prisonnier entre leurs mains. Umfroy et Robert Guiscard lui témoignent un respect qui va jusqu'à l'adoration ; mais, à genoux devant lui, ils lui dictent leurs conditions.

- Combat de Cérami, 1061. Par Prosper Lafay en 1839. — H. 0,71. — L. 0,79 : Le plus prodigieux des faits d'armes du comte Roger Ier de Sicile, en Sicile, est le combat de Cérami, où, suivant la chronique de Gaufred Malaterra, il met en fuite, avec cent trente-six hommes, trente-cinq mille Sarrasins.

- Henri de Bourgogne reçoit l'investiture du comté de Portugal. —1094. Par Jacquand. — H. 0,71. — L. 0,79 : Henri de Bourgogne, arrière-petit-fils du roi de France Robert, est, avec un grand nombre de chevaliers français, offrir à don Alphonse IV, roi de Castille, son épée contre les Infidèles. En récompense de ses services, le roi Alphonse lui donne en mariage sa fille, et lui accorda en même temps l'investiture du comté de Portugal, que ses armes lui avaient soumis. Henri de Bourgogne plaça ainsi sur un nouveau trône la maison royale de France. Son fils Alphonse prit le titre de roi de Portugal.

- Raymond de Saint-Gilles, comte de Toulouse. Par Merry-Joseph Blondel — H. 0,04. — L. 1,80 : Il est un des chefs de la première croisade en 1095, et monte l'un des premiers à l'assaut de Jérusalem. Raymond de Saint-Gilles avait fait le vœu de mourir en Terre-Sainte, et finit ses jours au château du Mont-Pèlerin, devant Tripoli, qu'il assiège en 1105.

- Marc Bohémond 1er, prince d'Antioche. Par Merry-Joseph Blondel. — H. 1,04. — L. 0,17 : Fils de Robert Guiscard, il hérite en 1085 des duchés de Pouille et de Calabre, est un des principaux chefs de la première croisade, et reçut la principauté d'Antioche. Il meurt à Canose, dans la Pouille, en 1108.

- Eudes Ier, surnommé Borel, duc de Bourgogne. Par Merry-Joseph Blondel — II. 1,04. — L. 0,61 : Il parvient au duché de Bourgogne en 1078, se croise en 1098, et meurt à Tarse, en Sicile, en 1103.

- Alexis Comnène reçoit à Constantinople Pierre l'Ermite. — 1096.Par U. Saint-Èvre en 1839. — H. 0,98. — L. 1,36 : Pierre l'Ermite, dit Michaud, est admis à l'audience de Comnène et raconte sa mission et ses revers. En présence de toute sa cour, l'empereur vante le zèle du prédicateur de la croisade, et comme il n'a rien à craindre de l'ambition d'un ermite, il le comble de présents, fait distribuer à son armée de l'argent et des vivres, et lui conseille d'attendre, pour commencer la guerre, l'arrivée des princes et des illustres capitaines qui ont pris la croix.

- Adoption de Godefroy de Bouillon par Comnène — 1097. Par M. Alexandre Hesse. — H. 1,96. — L. 3,10 : En voyant le magnifique et honorable duc, dit Albert d'Aix, chroniqueur contemporain, ainsi que tous les siens dans tout l'éclat et la parure de leurs précieux vêtements de pourpre et d'or, recouverts d'hermine blanche comme la neige, de martre, de petit-gris et de diverses autres fourrures, telles que les portent les seigneurs de France, l'empereur admire vivement leur pompe et leur splendeur. D'abord il admet le duc avec bonté à recevoir le baiser de paix ; puis, et sans aucun retard, il accorde le même honneur à tous les grands de sa suite et à ses parents. Il veut adopter Godefroy de Bouillon pour son fils, et à son tour le duc se déclare vassal de l'empereur.

- Passage du Bosphore. — 1097. Par Émile Signol. — H. 3,25. — L. 5,58 : L'empereur Alexis Comnène n'est occupé que de soumettre à son empire les princes de la Croix et ne songe plus que les drapeaux musulmans flottent sur Nicée. Cependant, Godefroy de Bouillon et les plus sages d'entre les chefs ne perdent pas de vue la croisade ; eux-mêmes demandent qu'on leur fournisse des barques pour traverser le Bosphore et reprendre la route de Jérusalem. Godefroy donne l'exemple et s'embarque avec ses chevaliers dans le golfe de Buyuk-Déré, accompagné du duc Baudouin, son frère, et de sa famille, qui venaient de servir d'otages au roi de Hongrie, qui n'avait laissé passer l'armée chrétienne qu'à ce prix. Deux ministres de l'empereur Alexis sont près de Godefroy de Bouillon et l'accompagnent, tandis que le héros ne quitte pas des yeux le rivage de l'Asie. Au milieu du tableau est le groupe des femmes de la famille de Baudouin, qui viennent de subir comme otages une captivité en Hongrie. L'espoir et l'enthousiasme brillent dans les yeux des chrétiens auxquels le ciel semble sourire.

- Bataille sous les murs de Nicée. — 1097. Par Henri Serrur en 1839. - H. 0,98. — L. 1,48 : Le sultan Kilig-Arslan s'était avancé à la tête d'une formidable armée de cavaliers pour délivrer Nicée que les Croisés assiégeaient. La bataille qui se livra sous les murs de la ville dura depuis le matin jusqu'à la nuit. Les Turcs vaincus s'enfuirent dans les montagnes, laissant dans la plaine quatre mille morts.

- Baudouin s'empare de la ville d'Édesse. — 1097. Par Joseph-Nicolas Robert-Fleury en 1839. — II. 1,96. — L. 1,36 : Baudouin, frère de Godefroy de Bouillon, étant arrivé sur le comté d'Édesse, métropole de la Mésopotamie, tout le peuple, à la vue de la bannière de la croix, se porte à sa rencontre, tenant à la main des branches d'olivier et chantant des cantiques.

- Combat de Robert, duc de Normandie, avec un guerrier sarrasin. — 1098- Par Jean-Joseph Dassy. - II. 0,71. — L. 0,79 : Les Croisés, vainqueurs à Nicée, avaient mis le siège devant Antioche. Pendant ce siège plusieurs chefs signalent leur bravoure dans des combats particuliers. Le duc de Normandie, dit Michaud, soutient seul un combat contre un chef des Infidèles qui s'avançait au milieu des siens ; d'un coup de sabre il lui fend la tête jusqu'à l'épaule et retend à ses pieds, en s'écriant : Je dévoue ton âme impure aux puissances de l'enfer.

- Combat de Harenc. — 1er février 1098. Par J. M. Gué. — II. 0,98. — L. 1,02 : Pendant le siège d'Antioche, de nombreuses troupes d'infidèles sorties d'Alep, de Césarée et de Damas, s'avancent pour délivrer la ville, et viennent camper aux environs d'un lieu nommé Harenc, à quatorze mille d'Antioche. À l'entrée de la nuit les Croisés, avertis de leur approche, sortent de leurs retranchements au nombre de sept cents, rencontrent l'ennemi et le chassent devant eux jusqu'au camp de Harenc. Les Infidèles perdent dans cette journée près de deux mille des leurs.

- Prise d'Antioche. — . Par L. Gallait. — H. 0,77. — L. 1,35 : Après un siège de huit mois, une échelle, suspendue aux créneaux de l'une des tours, introduit dans la ville chefs et soldats, et le cri Dieu, le veut ! retentissant dans les rues au milieu de la nuit, annonce aux Musulmans leur dernière heure. Il y en a dix mille d'égorgés.

- Bataille sous les murs d'Antioche. — 1098., Par Henri Frédéric Schopin. — H. 0,97. — L. 1,57 : Les Croisés, trois jours après la prise d'Antioche, y sont assiégés à leur tour par l'armée de Kerbogah, général du sultan de Perse. La découverte de la lance dont est percé le côté du Sauveur sur la croix exalte le courage des Chrétiens. Ils sortent de la ville avec confiance, se jettent sur le camp de Kerbogah, et en une heure anéantissent sa superbe armée.

- Prise d'Albare. — 1098. Par Édouard Pingret. H. 0,71. — L. 0,79 : Lorsque les Croisés eurent pris possession d'Antioche, ils se dispersent dans les terres et les villes voisines, assiégeant les places rebelles et les soumettant à leur autorité. La ville d'Albare est renommée par ses grandes richesses ; ils l'attaquent et passent au fil de l'épée les Turcs et les Sarrasins qui y sont trouvés.

- Prise de Marrah. — 1098.Par Decaisse en 1844. — H. 1,96. — L. 1,02 : Après s'être emparés d'Albare, les comtes de Toulouse, de Flandre et de Normandie, le duc Godefroy, son frère Eustache et Tancrède vont investir la ville de Marrah. Les assiégés réussissent à repousser les premiers assauts, mais Bohémond étant arrivé à la tête de nouvelles troupes, les Croisés s'emparent de plusieurs tours, puis occupent la ville.

- Prise de Jérusalem. — . Par Émile Signol en 1847. — H. 3,24. — L. 5,57 : Jérusalem est prise le Vendredi-Saint, anniversaire de la mort du Christ. Les Croisés avaient tenté la veille un premier assaut et avaient été repoussés ; celui du lendemain n’est donné qu'après une nuit de larmes, de confession et de prières. À peine la ville vient-elle d'être conquise qu'on voit accourir les chrétiens de Jérusalem au-devant des vainqueurs ; ils partagent avec eux les vivres qu'ils ont pu dérober à la recherche des Musulmans. Tous remercient ensemble le Dieu qui a fait triompher les armes des soldats de la croix. Pierre l'Ermite qui, cinq ans auparavant a promis d'armer l'Occident pour la délivrance des fidèles de Jérusalem peut jouir alors du spectacle de leur reconnaissance et de leur joie.

- Godefroy de Bouillon élu roi de Jérusalem. — . Par Federico de Madrazo en 1S39. — H. 1,96. — L. 1,36 : Dix jours après la prise de Jérusalem, le conseil des princes décerne la couronne à Godefroy de Bouillon, comme au plus digne. Par une pieuse humilité, Godefroy de Bouillon refuse le diadème et les marques de la royauté : il ne veut pas, disent les Assises de Jérusalem, estre sacré et corosné roi de Jérusalem, parce que il ne vult porter corosne d'or, là où le Roy des Roys, Jésus- Christ, le fils de Dieu, porte la corosne d'espines le jour de sa Passion[3].

La deuxième salle des Croisades

Cette salle a remplacé un appartement qui fut habité sous Louis XV par le maréchal d'Estrées, puis par Madame de Goesbriant, dame de compagnie de Mesdames Victoire, Sophie et Louise[3]. Les armoiries qui décorent le plafond et la frise appartiennent aux cinq premières croisades de 1096 à 1248 ; ce sont celles de :

Les croisés de la deuxième salle

1096

1144

1175.

Amanieu d'Astarac.

Amanieu d'Astarac.

1179.

1190.

Poncet d'Anvin.

Poncet d'Anvin. Guillaume de Prunelé.

Guillaume de Prunelé. Jodoin de Beauvilliers.

Jodoin de Beauvilliers. Payen du Buat et Hugues du Buat.

Payen du Buat et Hugues du Buat. Juhel de Champagné.

Juhel de Champagné. Jean d'Andigné.

Jean d'Andigné. Gervais de Menou.

Gervais de Menou. Humphroy de Biencourt.

Humphroy de Biencourt. François de Vimeur.

François de Vimeur. Jean de La Béraudière.

Jean de La Béraudière. Ermengard d'Aps, Geoffroy de Duisson, grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Ermengard d'Aps, Geoffroy de Duisson, grands maîtres de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Hélie de La Cropte.

Hélie de La Cropte. Jean de Chaunac.

Jean de Chaunac. Jourdain d'Abzac.

Jourdain d'Abzac. B. de Cugnac.

B. de Cugnac. Guillaume de Montléart.

Guillaume de Montléart. Guillaume de Gaudechart.

Guillaume de Gaudechart. Guignes de La Porte et Herbert de La Porte, en Dauphiné.

Guignes de La Porte et Herbert de La Porte, en Dauphiné. Renaud de Tramecourt.

Renaud de Tramecourt. Wautier de Ligne.

Wautier de Ligne. Hamelin et Geoffroy d'Antenaise.

Hamelin et Geoffroy d'Antenaise. Isnard d'Agoult.

Isnard d'Agoult. Guethenoc de Bruc.

Guethenoc de Bruc. Raoul de L'Angle.

Raoul de L'Angle. Bertrand de Foucaud.

Bertrand de Foucaud. B. de Mellet.

B. de Mellet. Gilles de Hinnisdal.

Gilles de Hinnisdal. Guillaume de Lostanges.

Guillaume de Lostanges. Jean d'Osmond.

Jean d'Osmond. Juhel de La Motte.

Juhel de La Motte. Bernard de Durfort.

Bernard de Durfort. Eudes de Tournon.

Eudes de Tournon. Thierry, seigneur de Misnie.

Thierry, seigneur de Misnie. Pons de Bastet, seigneur de Crussol.

Pons de Bastet, seigneur de Crussol. Raoul de Saint-Georges.

Raoul de Saint-Georges.

1191.

1196.

1201.

Philippe du Plaissis, maître de l'ordre du Temple.

Philippe du Plaissis, maître de l'ordre du Temple.

1202.

Alphonse de Portugal, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Alphonse de Portugal, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem. Baudouin de Flandre, empereur de Constantinople.

Baudouin de Flandre, empereur de Constantinople. Thierry et Guillaume de Los.

Thierry et Guillaume de Los. Geoffroy de Beaumont-au-Maine.

Geoffroy de Beaumont-au-Maine. Hugues de Chaumont.

Hugues de Chaumont. Geoffroy de Lubersac.

Geoffroy de Lubersac. Guillaume de Digoine.

Guillaume de Digoine. Thomas de Berton.

Thomas de Berton. Guillaume de Dampierre.

Guillaume de Dampierre. Otbert de Roubaix.

Otbert de Roubaix. Guillaume de Straten.

Guillaume de Straten. Philippe de Caulaincourt.

Philippe de Caulaincourt. Milon de Bréban, seigneur de Provins.

Milon de Bréban, seigneur de Provins. Hugues de Beaumetz, père de Gilles Ier de Beaumetz.

Hugues de Beaumetz, père de Gilles Ier de Beaumetz. Gautier de Vignory.

Gautier de Vignory. Baudouin de Comines.

Baudouin de Comines. Gilles de Landas.

Gilles de Landas.

1204.

Geoffroy le Rat, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Geoffroy le Rat, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1217.

Guillaume de Chartres, maître de l'ordre du Temple.

Guillaume de Chartres, maître de l'ordre du Temple.

1218.

Colin d'Espinay.

Colin d'Espinay. Foulques de Quatrebarbes.

Foulques de Quatrebarbes. Guy de Hauteclocque.

Guy de Hauteclocque. Foulques d'Orglandes.

Foulques d'Orglandes. Barthélemy de Nédonchel.

Barthélemy de Nédonchel. Robert de Maulde.

Robert de Maulde. Guillaume de La Faye.

Guillaume de La Faye. Gilles de Croix.

Gilles de Croix. Jean de Dion.

Jean de Dion. Baudouin de Mérode.

Baudouin de Mérode.

1219.

Jean de Hédouville.

Jean de Hédouville. Guillaume de Saveuse.

Guillaume de Saveuse. Pierre de Montaigu, maître de l'ordre du Temple.

Pierre de Montaigu, maître de l'ordre du Temple.

1220.

1230.

Bertrand de Thessy, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Bertrand de Thessy, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1231.

Garin de Montaigu, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Garin de Montaigu, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1236.

Bertrand de Comps, grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Bertrand de Comps, grand-maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1239.

1240.

André de Saint-Phalle.

André de Saint-Phalle. Guillaume de Messay.

Guillaume de Messay. Adam de Sarcus.

Adam de Sarcus. Girard de Lezay.

Girard de Lezay.

1241.

Pierre de Vieille-Bride, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Pierre de Vieille-Bride, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1244.

Guillaume de Chateauneuf, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Guillaume de Chateauneuf, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1247.

Guillaume de Sonnac, maître de l'ordre du Temple.

Guillaume de Sonnac, maître de l'ordre du Temple.

1248.

Robert Ier de Dreux, comte.

Robert Ier de Dreux, comte. Guillaume de Courtenay, IIe du nom, seigneur d'Yerre.

Guillaume de Courtenay, IIe du nom, seigneur d'Yerre. Guillaume de Goyon.

Guillaume de Goyon. Alain de Lorgeril.

Alain de Lorgeril. Hervé de Saint-Gilles.

Hervé de Saint-Gilles. Olivier de Rougé.

Olivier de Rougé. Payen Féron.

Payen Féron. Geoffroy de Goulaine.

Geoffroy de Goulaine. Guillaume de Kergariou.

Guillaume de Kergariou. Hervé Chrétien

Hervé Chrétien

Les toiles de la deuxième salle

- Eustache III, comte de Boulogne. Par Édouard Odier. - H. 1,04. — L. 0,77. Il succède, vers 1093, à son père Eustache II, au comté de Boulogne ; frère aîné de Godefroy de Bouillon et de Baudouin Ier, il marche avec eux à la première croisade, et meurt en 1125.

- Baudouin du Bourg, roi de Jérusalem. Par Édouard Odier. — H. 1,04. — L. 0,77. Baudouin, fils aîné de Hugues, comte de Rethel, accompagne à la croisade, en 1096, Godefroy de Bouillon, dont il est le parent. Il remplace Baudouin Ier, frère de Godefroy, dans le comté d'Edesse, et après la mort de ce prince, en 1118, lui-même est élu et couronné roi de Jérusalem. Il meurt le 21 août 1131.

- Alain Fergent, duc de Bretagne. Par Édouard Odier. — H. 1,04. — L. 0,81. Il succède à son père Hoël V au duché de Bourgogne en 1084. Il se croise en 1096 et meurt en Bretagne, en 1119.

- Bataille d'Ascalon. — . Par Jean-Victor Schnetz en 1847. —H. 3,15. - L. 5,56. Le royaume de Jérusalem vient à peine d'être institué qu'on apprend les grands préparatifs du calife fatimite d'Égypte pour reconquérir la ville sainte. Le vizir Afdal a déployé l'étendard du prophète, et une multitude immense de combattants est accourue de toutes les provinces soumises à l'islamisme pour se joindre à l'armée égyptienne. Les Croisés sortent de Jérusalem au nombre de vingt mille, marchent au-devant de l'ennemi et le rencontrent dans la plaine d'Ascalon. La bataille est courte et la victoire facile ; ce ramas indiscipliné de fantassins mal armés et de cavaliers du désert ne peut tenir contre les armures de fer et la vaillance exercée de l'armée chrétienne. Le camp du vizir est livré au pillage, et le plus précieux trésor qu'y trouvent les Croisés sont des outres pleines d'eau pour désaltérer la soif ardente qui les dévore.

- Godefroy de Bouillon dépose dans l'église du Saint-Sépulcre les trophées d'Ascalon. — . Par Graket en 1839. - II. 1,75. — L. 3,05. Après la victoire d'Ascalon, les Croisés rentrent en triomphe dans Jérusalem, et Godefroy va suspendre aux colonnes de l'église du Saint-Sépulcre l'étendard du grand vizir et son épée qu'il a laissée sur le champ de bataille, pendant que les Croisés offrent à genoux leurs actions de grâces au Dieu qui avait béni leurs armes.

- Funérailles de Godefroy de Bouillon sur le Calvaire. — . Par Édouard Cibot en 1839. - H. 1,15. - L. 1,47. À la mort de cet illustre capitaine et très noble athlète du Christ, dit l'historien Albert d'Aix, tous les chrétiens, François, Italiens, Syriens, Arméniens, Grecs, la plupart des Gentils eux- mêmes, Arabes, Sarrasins et Turcs, se livrèrent aux larmes pendant cinq jours et firent entendre de douloureuses lamentations. On ensevelit ses restes avec toutes les pompes de l'église catholique, dans l'enceinte du Calvaire, près du sépulcre de Jésus-Christ, qu'il avait délivré.

- Prise de Tripoli. 1100. Par Charles Alexandre Debacq en 1842. — H. 1,15. — L. 1,46. Raymond de Saint-Gilles assiège Tripoli, ville située dans une riante plaine, au pied du Liban, et renommée par la richesse de son sol, par son commerce et par sa vaste bibliothèque. Mais la mort vient le frapper devant cette place, et le soin d'en poursuivre le siège reste à son fils Bertrand, qui vient d'arriver d'Europe avec une troupe de chevaliers et une flotte génoise. Il force en peu de temps la ville à capituler.

- Josselin de Courtenay, comte d'Edesse. Par Édouard Odier. — H. 1,04. — L. 0,81. Josselin de Courtenay, IIe du nom, passe en Terre-Sainte l'an 1101, et est un des plus héroïques défenseurs du royaume de Jérusalem. Prince de Tibériade en 1115 et comte d'Édesse en 1119, il meurt en 1131.

- Combat de Jaffa. — 1102. Par Serrer en 1844. — H. 0,70. — L. 0,78. Les Chrétiens ayant à leur tête Baudouin et le patriarche de Jérusalem qui porte le bois de la vraie croix, rencontrent les Musulmans dans la plaine de Jaffa. Baudouin décida la victoire en se précipitant, un drapeau à la main et suivi de cent-soixante chevaliers, dans les rangs des ennemis. À l'approche de la nuit, les Infidèles s'enfuirent laissant sur le champ de bataille l'émir d'Ascalon et quatre mille des leurs.

- Prise de Beyrouth. — . Par Eugène Lepoittevin en 1844. — H. 0,70. — L. 0,78. Après la prise de Tripoli, le roi de Jérusalem vient mettre le siège devant Beyrouth, port de mer situé dans la province de Phénicie, entre Biblios et Sidon. Bertrand, comte de Tripoli, vient se joindre à cette expédition, et au bout de deux mois, la ville, bloquée par terre et par mer, est prise d'assaut.

- Défense de la Célésyrie par Raymond Dupuy. 1130. Par Édouard Cibot en 1844. - H. 0,70. - L. 0,79.Les chevaliers de Saint-Jean ayant à leur tête le grand-maître Raymond Dupuy, marchent contre Borsequin, qui était venu des bords du golfe Persique ravager la Célésyrie et le pays d'Antioche, et dispersent son armée.

- Raymond Dupuy fait prisonnier un corps de Turcs. — 1130. —H. 0,70. — L. 0,79.

- Prédication de la deuxième croisade à Vézelay, en Bourgogne. — . Par Émile Signol. — H. 3,14. — L. 2,3. Louis VII convoque à Vézelay un parlement de tous les seigneurs du royaume ; la foule qui s'y rend, trop grande pour être contenue dans l'étroite enceinte de cette bourgade, se répand en amphithéâtre au pied de la montagne où elle est située. C’est saint Bernard qui porte la parole dans cette assemblée. Il monte avec le roi dans une sorte de chaire qu'on avait élevée pour eux, et d'où il adresse au peuple des paroles enflammées. Bientôt il est interrompu par le cri : la croix! la croix I qui s'élève de toutes parts. Il commence aussitôt, ainsi que le roi, à distribuer aux assistants les croix qu'ils avaient préparées ; mais quoiqu'ils en aient fait apporter une grande quantité, leur provision est vite épuisée, et ils déchirent leurs habits pour en faire de nouvelles.

- Éléonore de Guyenne prend la croix avec les dames de sa cour. — 1147. — H. 1,15, —L. 1,47.

- Chapitre de l'ordre du Temple, tenu à Paris. — . Par Granet. — H. 1,15. — L. 3,05. Sous le magistère de Robert le Bourguignon, les chevaliers du Temple s'assemblèrent en chapitre au nombre de cent-trente, le pape Eugène III à leur tête, pour les affaires de la Terre-Sainte. Le roi Louis-le-Jeune assista à cette assemblée. Ce tableau a été exposé au Salon de 1805.

- Louis VII prend l'oriflamme à Saint-Denis. —1147. Par Jean-Baptiste Mauzaisse en 1839. — H. 1,15. — L. 1,M. Louis VII se rend en grande pompe à Saint-Denis pour y prendre sur l'autel la sainte bannière de l'oriflamme, et, selon la naïve expression de son historien, recevoir le congé du bienheureux patron de la France. Le pape Eugène III, qui est alors à la cour du roi Louis VII, remet au monarque le bourdon et la panetière, symboles du pèlerinage qu'il va accomplir.

- Surprise du camp de Noradin, sultan d'Alep — 1150. H. 3,14. — L. 5,57[3].

La troisième salle des Croisades

Cette salle et la partie du vestibule qui la précède formaient l'appartement occupé sous Louis XV par M. de Clennont, premier écuyer du duc d'Orléans, puis par la princesse de Carignan. Les armoiries qui décorent cette salle appartiennent toutes à la sixième croisade ; ce sont celles de :

Les croisés de la troisième salle

1248.

Hervé Budes.

Hervé Budes. Olivier de Carné.

Olivier de Carné. Pierre Freslon.

Pierre Freslon. Rattier de Caussade.

Rattier de Caussade. Eudes de Quélen.

Eudes de Quélen. Jean de Québriac.

Jean de Québriac. Raoul de La Moussaye.

Raoul de La Moussaye. Geoffroy de Boisbily.

Geoffroy de Boisbily. Roland des Nos.

Roland des Nos. Hervé de Saint-Pern.

Hervé de Saint-Pern. Macé de Kérouarts.

Macé de Kérouarts. Bertrand du Coëtlosquet.

Bertrand du Coëtlosquet. Raoul de Coëtnempren.

Raoul de Coëtnempren. Robert Kersauson.

Robert Kersauson. Huon de Coskaër, seigneur de Rosanbo.

Huon de Coskaër, seigneur de Rosanbo. Hervé et Geoffroy de Beaupoil.

Hervé et Geoffroy de Beaupoil. Jean du Marhallach.

Jean du Marhallach. Hervé de Sesmaisons.

Hervé de Sesmaisons. Henri et Hamon Lelong.

Henri et Hamon Lelong. Olivier de La Bourdonnaye.

Olivier de La Bourdonnaye. Hervé de Boisberthelot.

Hervé de Boisberthelot. Guillaume de Gourcuff.

Guillaume de Gourcuff. Guillaume Hersart.

Guillaume Hersart. Henri du Couëdic.

Henri du Couëdic. Robert de Courson.

Robert de Courson. Hervé de Kerguélen.

Hervé de Kerguélen. Raoul Audren.

Raoul Audren. Guillaume de Visdelou.

Guillaume de Visdelou. Pierre de Boispéan.

Pierre de Boispéan. Macé Le Vicomte.

Macé Le Vicomte. Geoffroy du Plessis.

Geoffroy du Plessis. Aymeric du Verger.

Aymeric du Verger. Aymeric de Sainte-Hermine.

Aymeric de Sainte-Hermine. Aymeric de Rechignevoisins.

Aymeric de Rechignevoisins. Geoffroy et Guillaume de Kersaliou.

Geoffroy et Guillaume de Kersaliou. Guillaume, seigneur de Mornay.

Guillaume, seigneur de Mornay. Guillaume de Chauvigny.

Guillaume de Chauvigny. Gaillard de Pechpeyrou.

Gaillard de Pechpeyrou. Sanchon de Corn.

Sanchon de Corn. Bertrand de Lentilhac.

Bertrand de Lentilhac. Guillaume de Courbon.

Guillaume de Courbon. Aymeric et Guillaume de Montalembert.

Aymeric et Guillaume de Montalembert. Hugues Gourjault.

Hugues Gourjault. Guillaume Séguier.

Guillaume Séguier. Dalmas de Bouillé.

Dalmas de Bouillé. Bertrand de Thésan.

Bertrand de Thésan. Hugues de Sade.

Hugues de Sade. Austor de Mun.

Austor de Mun. Enguerrand Bournel.

Enguerrand Bournel. Payen Gauteron.

Payen Gauteron. Alain du Boisbaudry.

Alain du Boisbaudry. Hugues de Fontanges.

Hugues de Fontanges. Amblard de Plas.

Amblard de Plas. Guy de Chabannes.

Guy de Chabannes. Gautier de Sartiges.

Gautier de Sartiges. Roger de La Rochelambert.

Roger de La Rochelambert. Guillaume de Chavagnac.

Guillaume de Chavagnac. Bernard de David.

Bernard de David. Pierre de Lasteyrie.

Pierre de Lasteyrie. Guillaume Amalvin et Gasbert de Luzech.

Guillaume Amalvin et Gasbert de Luzech. A. de Valon.

A. de Valon. Pierre de Saint-Geniez.

Pierre de Saint-Geniez. Raymond et Bernard de la Popie.

Raymond et Bernard de la Popie. F. de Roset.

F. de Roset. J. de Feydit.

J. de Feydit. Bertrand de Las Cases.

Bertrand de Las Cases. Hugues de Gascq.

Hugues de Gascq. Guillaume de Balaguier.

Guillaume de Balaguier. Motet et Raoul de La Panouse.

Motet et Raoul de La Panouse. Bernard de Lévézou.

Bernard de Lévézou. Hervé Siochan.

Hervé Siochan. Bernard de Cassaignes.

Bernard de Cassaignes. Amalvin de Preissac.

Amalvin de Preissac. Bernard de Guiscard.

Bernard de Guiscard. Pierre d'Yzarn.

Pierre d'Yzarn. Thibaut de Solages.

Thibaut de Solages. Pierre de Mostuéjouls.

Pierre de Mostuéjouls. Arnaud et Déodat de Caylus.

Arnaud et Déodat de Caylus. Dalmas de Vezins.

Dalmas de Vezins. Hugues et Girard de Curières.

Hugues et Girard de Curières. Rostain de Bessuéjouls.

Rostain de Bessuéjouls. Laurent de La Laurencie.

Laurent de La Laurencie. André de Boisse.

André de Boisse. Guillaume de Bonneval.

Guillaume de Bonneval. Guillaume de La Rode.

Guillaume de La Rode. Adhémar de Gain.

Adhémar de Gain.

Les toiles de la troisième salle

- Siège de Belbeys. — 1163. — II. 0,71. — L. 0,79.

- Bataille d'Ascalon. — . Par Charles-Philippe Larivière. — H. 5,14. — L. 5,63. Baudouin IV, roi de Jérusalem apprenant que les Sarrasins ont envahi son territoire, sort d'Ascalon du côté de la mer et suivit le rivage, afin de surprendre Saladin dans la plaine où il s'est arrêté. Il a avec lui Odon de Saint-Amand, grand-maître du Temple, et quatre-vingts de ses chevaliers, le prince Raimond, Baudouin de Ramla et Balian, son frère, Renaud de Sidon et le comte Josselin, son oncle, sénéchal du royaume. Albert, évêque de Bethléem, portant le bois de la vraie Croix, marche à leur tête. Le roi Baudouin étant malade se fait porter sur un brancard. Tandis qu'ils s'avancent, le spectacle des incendies qui sillonnent le passage des Sarrasins excite leur courage, et ils joignent enfin l'ennemi vers la huitième heure du jour. Après une courte résistance, le désordre se met dans les rangs des Infidèles, qui prennent la fuite en laissant sur le champ de bataille un grand nombre de morts.

- Guy de Lusignan, roi de Jérusalem et de Chypre. Par François Édouard Picot. - H. 1,04. — L. 0,82. Guy de Lusignan tenait ses droits au trône de Jérusalem de son mariage avec Sibylle d'Anjou, fille du roi Amaury. Il tomba prisonnier aux mains de Salaqin à la bataille de Tibériade en 1187, et à peine rendu à la liberté vint mettre le siège devant Plolémaïs en 1189. Richard-Cœur-de-Lion lui céda en 1192 la souveraineté de l'île de Chypre où il mourut en 1194 à l'âge de quarante-neuf ans.

- Conrad, marquis de Montferrat et de Tyr. Par François Édouard Picot — H. 1,04. — L. 0,77. Il prend la croix en 1186, et reçoit le marquisat de Tyr en récompense de ses exploits pour la défense de cette ville contre Saladin. Son mariage avec Isabelle d'Anjou, fille d'Amaury, roi de Jérusalem, lui assure des droits au trône de la ville sainte lorsque, au moment d'être investi de cette royauté devenue purement titulaire, il est assassiné à Tyr, au rapport de quelques chroniques, par deux envoyés du Vieux de la Montagne, le 3 des calendes de mai ().

- Entrevue de Philippe-Auguste avec Henri II à Gisors. — . Par Gillot Saint-Evre en 1839. —H. 1,12. — L. 1,64. Philippe-Auguste prend la croix à Gisors avec le roi d'Angleterre, Henri II ; les deux monarques abjurent leurs ressentiments devant le grand intérêt de la guerre sainte, et s'embrassent en versant des larmes.

- Frédéric Ier, surnommé Barberousse, empereur d'Allemagne. Par François Édouard Picot. — H. 1,04. — L. 0,79. Fils de Frédéric de Souabe, neveu de l'empereur Conrad III, il naît en 1121. À la mort de son onde, il est élu empereur par la diète de Francfort en 1152. Après une lutte de dix-huit années contre le siège apostolique et la liberté des villes italiennes, il se croise en 1189 dans une diète tenue le à Mayence, ainsi que Frédéric, son fils, duc de Souabe, et soixante-huit seigneurs tant clercs que laïques. Après avoir battu deux fois le sultan d'Iconium et pris d'assaut sa capitale, il meurt en Cilicie le , en se baignant dans les eaux du Salef.

- Philippe-Auguste prend l'oriflamme à Saint-Denis. — . Par Pierre Révoil en 1841. — H. 0,71. — L. 0,79. Le roi, suivi d'un nombreux cortège, reçoit la panetière et le bourdon de pèlerin des mains de Guillaume, archevêque de Reims, son oncle, légat du siège apostolique.

- Bataille d'Arsuf. — 1191. Par Éloi Firmin Féron en 1843. — H. 3,14. — L. 2,32. Les Croisés, ayant à leur tête Richard-Cœur-de-Lion, le duc de Bourgogne et le comte de Champagne, sont en marche vers Jérusalem. Ils débouchent des montagnes de Naplouse dans la plaine d'Arsuf, quand ils y trouvent deux cent mille Musulmans qui les attendent pour leur disputer le passage. L'arrière-garde des Chrétiens, où sont les Hospitaliers, s'ébranle la première, et bientôt tout le reste de l'armée, chevaliers de Bourgogne et de Champagne, Flamands, Angevins, Bretons, Poitevins, est entraîné à leur suite. De la mer aux montagnes ce n’est plus qu'un vaste champ de carnage. Richard se montre partout faisant entendre son redoutable cri de guerre : Dieu, secourez le Saint-Sépulcre! et partout des ruisseaux de sang, des escadrons en désordre marquent son passage. En peu de temps l'armée de Saladin est dispersée et a été anéantie tout entière, si la forêt d'Arsuf n'eût accueilli et protégé ses débris.

- Prise de Baruth. — 1197. Par Alexandre Hesse. — H. 1,73. — L. 3,43. Guillaume de Tyr rapporte que le roi Amaury, le Temple et l'Hôpital, le chancelier d'Allemagne et les barons du pays, donnent conseil d'aller assiéger Baruth. Les Sarrasins qui sont sortis du château, voient que les Chrétiens approchent rudement par mer et par terre ; ils retournent en arrière et croient rentrer au château, mais ils viennent la porte fermée par les esclaves chrétiens qui, pour favoriser les armes des Croisés, sont sur la porte et sur la maîtresse tour, et criaient : Dieu et Saint-Sépulcre! Les Sarrasins, voyant qu'ils avaient perdu le château, s'enfuirent, et le château demeura aux Chrétiens.

- Défaite de Malek-el-Adel (Saphadin) entre Tyr et Sidon. — 1197. — H. 1,12. - L. 1,64.

- Boniface de Montferrat, élu chef de la quatrième croisade, à Soissons. — 1201. Par Henri de Caisne en 1849. — H. 0,70. — L. 0,79. Après la mort de Thibaud, comte de Champagne, les barons et les chevaliers qui avaient pris la croix offrent le commandement au marquis de Montferrat. Il vient à Soissons où il reçoit la croix des mains du curé de Neuilly, et est proclamé chef de la Croisade dans l'église de Notre-Dame, en présence du clergé et du peuple.

- Traité conclu entre les Croisés et les Vénitiens dans l'église de Saint-Marc. — 1201. Par Renoux en 1839. — H. S, U. — L. 2,33. Une députation de Croisés, sous la conduite de Geoffroy de Ville-Hardouin, s'est rendue à Venise pour demander des vaisseaux à la République. Une assemblée générale du peuple est convoquée dans l'église de Saint-Marc, et l'on commence par y célébrer la messe du Saint-Esprit ; puis les députés sont introduits. Alors Geoffroy de Ville-Hardouin, maréchal de Champagne, prenant la parole pour ses compagnons, et de leur consentement, dit : Seigneurs, les plus grands et les plus puissants barons de France nous ont envoyés vers vous pour vous prier, au nom de Dieu, d'avoir compassion de Hiérusalem, qui est en servage des Turcs, et de vouloir les accompagner en cette occasion pour venger l'injure faite à notre Seigneur Jésus-Christ, ayant jeté les yeux sur vous comme ceux qu'ils savent être les plus puissants sur la mer, et nous ont chargés de nous prosterner a vos pieds, sans nous relever que vous ne nous ayez octroyé d'avoir pitié de la Terre-Sainte d'outre-mer. Là-dessus les six députés s'agenouillent à leurs pieds, pleurant à chaudes larmes, et le vieux doge Henri Dandolo, devenu aveugle, se lève avec le peuple entier qui s'écrie, en levant les mains : Nous l'octroyons ! Nous l'octroyons !

- Baudouin Ier, comte de Flandre, empereur de Constantinople. Par François Édouard Picot. — H. 1,04. — L. 0,80. Baudouin, IXe du nom, né à Valenciennes, en 1171, hérite du comté de Flandre en 1194, et prend la croix en 1200. Les Croisés s'étant emparés de Constantinople, donnent, en 1204, la couronne des empereurs d'Orient à Baudouin. Fait prisonnier dans une guerre qu'il a entreprise contre les Bulgares, il meurt en 1206 dans la captivité, à l'âge de trente-cinq ans.

- Baudouin couronné empereur de Constantinople. — . Par L. Gallait en 1847. — H. 3,14. — L. 5,63. Baudouin se rend à Sainte-Sophie, accompagné des barons et du clergé. Là, dit Michaud, pendant qu'on célébrait le service divin, l'empereur fut élevé sur un trône d'or et reçut la pourpre des mains du légat du pape, qui remplissait les fonctions de patriarche ; deux chevaliers portaient devant lui le laticlave des consuls romains, et l'épée impériale, qu'on revoyait enfin dans la main des guerriers et des héros. Le chef du clergé, devant l'autel, prononça dans la langue grecque ces paroles : Il est digne de régner ; et tous les assistants répétèrent en chœur : il en est digne, il en est digne. Les Croisés faisant entendre leurs bruyantes acclamations, les chevaliers, couverts de leurs armes, la foule misérable des Grecs, le sanctuaire dépouillé de ses antiques ornements et rempli d'une pompe étrangère, présentaient à la fois un spectacle solennel et lugubre, et montraient tous les malheurs de la guerre au milieu des trophées de la victoire.

- Jean de Brienne, roi de Jérusalem, empereur de Constantinople. Par François Édouard Picot — H. 1,04. — L. 0,77. Simple cadet de la maison de Brienne, il prend part à la prise de Constantinople en 1204, et après la mort d'Amaury, roi de Jérusalem, est élu par les barons de la Palestine pour le remplacer. Il est couronné à Tyr en 1210, et revient en France, en 1221, demander des secours pour la Terre-Sainte. Appelé en 1231 au trône impérial par les barons français de l'empire d'Orient, il joint à la couronne qu'il avait portée, celle des empereurs de Constantinople. Il meurt le , âgé de quatre-vingt-neuf ans.

- André de Hongrie se fait associer à l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. —1218. Par Gillot Saint-Evre. — H. 0,70. — L. 0,79. André II, roi de Hongrie, petit-fils de Louis-le-Jeune, par sa mère Marguerite de France, passant par Saint-Jean-d'Acre, est si édifié de la charité qu'exercent les Hospitaliers, qu'il demande, dit Vertot, d'être associé dans l'ordre en qualité de confrère, et reçoit l'habit de chevalier des mains de Guérin de Montaigu

La quatrième salle des Croisades

L'appartement que cette salle a remplacé fut habité, sous Louis XV, par la princesse d'Egmont, puis par la duchesse de Boufflers, dame du palais de la reine. Le plafond et la frise offrent les armoiries des Croisés et des chevaliers des ordres religieux depuis 1218 jusqu'en 1553.

Les croisés de la quatrième salle

1218.

1248.

Robert de Coustin.

Robert de Coustin. Arnaud de Gironde.

Arnaud de Gironde. Dieudonné d'Albignac.

Dieudonné d'Albignac. Raoul et Guillaume du Authier.

Raoul et Guillaume du Authier. Guy, Guichard et Bernard d'Escayrac.

Guy, Guichard et Bernard d'Escayrac. Bernard de Montaut.

Bernard de Montaut. Geoffroy de Courtarvel.

Geoffroy de Courtarvel. Pierre Isoré.

Pierre Isoré. Robert et Henri de Grouchy.

Robert et Henri de Grouchy. Carbonnel et Galhard de La Roche.

Carbonnel et Galhard de La Roche. Guillaume de Polastron.

Guillaume de Polastron. André de Vitré.

André de Vitré. Thomas de Taillepied.

Thomas de Taillepied. Geoffroy de Montbourcher.

Geoffroy de Montbourcher. Thomas de Boisgelin.

Thomas de Boisgelin. Guillaume d'Asnières.

Guillaume d'Asnières. Guillaume de Maingot.

Guillaume de Maingot. Arnaud de Noë.

Arnaud de Noë. Roux de Varaigne.

Roux de Varaigne. Pierre de l'Espine.

Pierre de l'Espine. Pierre de Pomolain.

Pierre de Pomolain. Guillaume de Brachet.

Guillaume de Brachet. Audoin de Lestranges.

Audoin de Lestranges. Hugues de Carbonnières.

Hugues de Carbonnières. Harduin de Pérusse.

Harduin de Pérusse. Bertrand d'Espinchal.

Bertrand d'Espinchal. Payen Euzenou.

Payen Euzenou. Guillaume de Cadoine.

Guillaume de Cadoine. Guillaume et Guillaume-Raymond de Ségur.

Guillaume et Guillaume-Raymond de Ségur. Guillaume et Aymon de La Roche-Aymon.

Guillaume et Aymon de La Roche-Aymon. Pons Motier.

Pons Motier. D. de Verdonnet.

D. de Verdonnet. Jean d'Audiffret.

Jean d'Audiffret.

1250.

1252.

Bohémond VI d'Antioche, prince.

Bohémond VI d'Antioche, prince. Guillaume-Raymond de Grossolles.

Guillaume-Raymond de Grossolles. Geoffroy de Penne.

Geoffroy de Penne. Pierre de Gimel.

Pierre de Gimel. Arnaud de Marquefave.

Arnaud de Marquefave. Pierre de Voisins.

Pierre de Voisins.

1256.

Thomas Béraud, grand maître de l'ordre du Temple.

Thomas Béraud, grand maître de l'ordre du Temple.

1259.

1267.

Sicard de Lautrec, vicomte

Sicard de Lautrec, vicomte

1269.

Eudes de Bourgogne, sire de Bourbon, comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre.

Eudes de Bourgogne, sire de Bourbon, comte de Nevers, d'Auxerre et de Tonnerre.

1270.

Ferry de Verneuil, maréchal de France.

Ferry de Verneuil, maréchal de France. Jean Britaut.

Jean Britaut. Raoul V Le Flamenc, seigneur de Cany, depuis maréchal de France.

Raoul V Le Flamenc, seigneur de Cany, depuis maréchal de France. Pierre de Blémus.

Pierre de Blémus. Érard de Valéry, connétable de Champagne.

Érard de Valéry, connétable de Champagne. Roger, fils de Raimond II Trencavel, dernier vicomte de Béziers et de Carcassonne.

Roger, fils de Raimond II Trencavel, dernier vicomte de Béziers et de Carcassonne. Jean III, Jean IV et Raoul de Nesle.

Jean III, Jean IV et Raoul de Nesle. Simon de Clermont, seigneur de Nesle et d'Ailly.

Simon de Clermont, seigneur de Nesle et d'Ailly. Amaury de Saint-Cler.

Amaury de Saint-Cler. Jean Mallet.

Jean Mallet. Hugues de Villiers.

Hugues de Villiers. Jean de Prie, seigneur de Buzançais.

Jean de Prie, seigneur de Buzançais. Étienne et Guillaume Granche.

Étienne et Guillaume Granche. Gisbert I, seigneur de Thémines.

Gisbert I, seigneur de Thémines. Geoffroy de Rostrenen.

Geoffroy de Rostrenen. Pierre de Kergorlay.

Pierre de Kergorlay. Maurice de Bréon.

Maurice de Bréon. Gui V de Sévérac.

Gui V de Sévérac. Gilles de Boissavesnes.

Gilles de Boissavesnes. Guillaume de Patay.

Guillaume de Patay. Gilles de La Tournelle.

Gilles de La Tournelle. Jean de Chambly.

Jean de Chambly. Simon de Coutes.

Simon de Coutes.

1273.

Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple.

Guillaume de Beaujeu, grand maître de l'ordre du Temple.

1278.

Nicolas Lorgne, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Nicolas Lorgne, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1289.

Jean de Villiers, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Jean de Villiers, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1291.

Le moine Gaudin, grand maître de l'ordre du Temple.

Le moine Gaudin, grand maître de l'ordre du Temple.

1293.

Eudes des Pins, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Eudes des Pins, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1300.

Guillaume de Villaret, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Guillaume de Villaret, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1345.

Jacques Brunier, chancelier du Dauphiné.

Jacques Brunier, chancelier du Dauphiné. Jean Aleman.

Jean Aleman. Guillaume de Morges.

Guillaume de Morges. Didier, seigneur de Sassenage.

Didier, seigneur de Sassenage. Aymon et Guiscard de Chissey.

Aymon et Guiscard de Chissey. Raymond de Montauban, seigneur de Montmaur.

Raymond de Montauban, seigneur de Montmaur. Geoffroy de Clermont, seigneur de Chaste.

Geoffroy de Clermont, seigneur de Chaste.

1354.

Pierre de Corneillan, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, souverain de Rhodes.

Pierre de Corneillan, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem, souverain de Rhodes.

1355.

Roger des Pins, grand maître, souverain de Rhodes.

Roger des Pins, grand maître, souverain de Rhodes.

13/1.

Robert de Juilly, grand maître, souverain de Rhodes.

Robert de Juilly, grand maître, souverain de Rhodes.

1376.

Juan Fernández de Heredia, grand maître, souverain de Rhodes.

Juan Fernández de Heredia, grand maître, souverain de Rhodes.

1396.

Philippe d'Artois, comte d'Eu, connétable de France.

Philippe d'Artois, comte d'Eu, connétable de France. Jacques de Bourbon II, comte de la Marche.

Jacques de Bourbon II, comte de la Marche.

1454.

Jacques de Milly, grand maître, souverain de Rhodes.

Jacques de Milly, grand maître, souverain de Rhodes.

1461.

Piero Raimondo Zacosta, grand maître, souverain de Rhodes.

Piero Raimondo Zacosta, grand maître, souverain de Rhodes.

1467.

Giovanni Battista Orsini, grand maître, souverain de Rhodes.

Giovanni Battista Orsini, grand maître, souverain de Rhodes.

1512.

Guy de Blanchefort, grand maître, souverain de Rhodes.

Guy de Blanchefort, grand maître, souverain de Rhodes.

1534.

Pierino de Ponte, grand maître, prince de Malte.

Pierino de Ponte, grand maître, prince de Malte.

1535.

Didier de Sainte-Jalle, grand maître, prince de Malte.

Didier de Sainte-Jalle, grand maître, prince de Malte.

1536.

Juan de Homedes, grand maître, prince de Malte.

Juan de Homedes, grand maître, prince de Malte.

1553.

Claude de La Sengle, grand maître, prince de Malte.

Claude de La Sengle, grand maître, prince de Malte.

Les toiles de la quatrième salle

- Reprise du château de Jaffa. — 1192. Par Édouard Girardet en 1844. — H. 0,70. — L. 0,79. Pendant une expédition de Richard Cœur de Lion sur les frontières de l'Égypte et de la Cilicie, Saladin vient surprendre la citadelle de Jaffa. Le roi d'Angleterre, averti du danger qui menace la ville, s'embarque à Saint-Jean-d'Acre et chasse les Musulmans du point dont ils s'étaient emparés.

- Réception de Jean de Brienne à Ptolémaïs. — . -H. 3,17. -L. 5,57.

- Débarquement de saint Louis en Égypte. — . Par Georges Rouget en 1839. — H. 1,73. — L. 1,12. Au mois de juin 1249, la flotte qui porte les Croisés parait à l'embouchure du Nil, devant Damiette. Une armée de Sarrasins borde le rivage. Saint Louis donne l'exemple à ses guerriers ; malgré le légat qui veut le retenir, il se jette à la mer, couvert de son armure et ayant de l'eau jusqu'aux épaules. Le sire de Joinville, Baudouin de Reims, le comte de Jaffa, rivalisent d'ardeur avec leur roi ; ils ont des premiers mis le pied sur le sable, et avec une poignée de chevaliers qui les ont suivis, ils s'y forment en bataille pour soutenir le choc de la cavalerie ennemie qui vient les charger.

- saint Louis reçoit à Damiette le patriarche de Jérusalem. — 1249. Par M. Oscar Gue — H. 0,70. — L. 0,70. Robert, patriarche de Jérusalem, se trouve avec saint Louis au siège de Damiette, et lorsque la ville est prise, il y entre nu-pieds avec le roi, et y célèbre les saints mystères.

- Gaucher de Châtillon défend seul l'entrée d'une rue dans le faubourg de Miniéh. — 1250. - Par Karl Girardet. — H. 1,1). — L. 1,12. Après la bataille de Mansourah, le roi saint Louis, escorté par quelques chevaliers seulement, entre dans la ville de Miniéh. L'intrépide Gaucher de Châtillon défend seul contre les Sarrasins l'entrée d'une rue étroite qui conduit à l'asile du roi. Aucun des croisés ne peut le secourir ni être témoin de sa fin héroïque.

- Philippe III le Hardi, roi de France. Par Alexandre Laemlein. — H. 1,05. — L. 0,77.

- Concile de Lyon. — 1274. - H. 1,11. — L. 1,35.

- Matthieu de Clermont défend Ptolémaïs. — 1291. Par Dominique Papety. — H. 1,73. — L. 1,35. La ville de Ptolémaïs est assiégée par l'armée du sultan d'Égypte Kelaoun et va être prise d'assaut, lorsque Matthieu de Clermont, maréchal des Hospitaliers, accourt avec ses chevaliers au lieu du carnage. Il relève le courage des assiégés, se précipite dans les rangs des Sarrasins, et, vers le soir, les assaillants se retirent en désordre par la brèche qu'ils avaient faite.

- Jacques de Molay prend Jérusalem. — 1299. Par M. Claudius Jacquand en 1846. — H. t, 73. — L. 3,15. Les chevaliers du Temple, ayant à leur tête Jacques de Molay, surprennent à la pointe du jour la ville de Jérusalem. C’est la dernière occupation de la cité sainte par les chrétiens.

- Prise de Rhodes — . Par Féron. — H. 1,H. — L. 1,45. Les chevaliers de Saint-Jean, ayant à leur tête Foulques de Villaret, assiègent l'île de Rhodes pendant quatre ans. Enfin la place est emportée d'assaut, et le jour de l'Assomption l'étendard de la religion est arboré sur la brèche de Rhodes conquise.

- Défense de Rhodes contre le sultan Othman. — 1315. — H. 3,17. - L. 5,57.

- Bataille navale d'Episcopia. — 1323. Par Auguste Mayer. — H. 1,11. — L. 1,49. Le sultan Orkhan a équipé une flotte de quatre-vingts navires avec laquelle il espère surprendre Rhodes. Mais le commandeur Gérard de Pins, avec dix galères et quelques navires marchands rassemblés à la hâte, ne craint point d'aller au-devant de son puissant ennemi. Le combat s'engage près de la petite île d'Episcopia. Orkhan perd le plus grand nombre de ses vaisseaux, pris ou coulés à fond.

- Prise du château de Smyrne. — 1344. Par Charles Alexandre Debacq en 1845. — H. 1,7s. — L. 1,35. Les chevaliers de Rhodes, conduits par Biandra, grand-prieur de Lombardie, font, en 1344, une tentative près la ville de Smyrne, et s'emparent du château qui commande le port. Tous ceux qui se trouvent dans ce fort, Turcs et Arabes, sont taillés en pièces.

- Bataille navale d'Embro. — 1346. Par M. Eugène Lepoittevin en 1841. — H. 1,21. — L. 1,35. Les Turcs sont à l'ancre, dans la petite île d'Embro, à douze milles des bouches des Dardanelles, lorsque Biandra, prieur de Lombardie, les surprend. Ce fut, dit Vertot, moins un combat qu'une déroute générale ; les soldats qui étoient sur cette flotte l'abandonnoient pour chercher un asile dans l'île, et ceux qui étoient descendus à terre auparavant accouraient pour se rembarquer. Les uns et les autres ne faisoient que s'embarrasser ; et dans ce désordre et cette confusion, le général de Rhodes leur prit cent dix-huit petits vaisseaux, légères frégates, brigantins, felouques ou barques armées, qu'il ramena triomphalement à Rhodes.

- Les chevaliers de Saint-Jean rétablissent la religion en Arménie. — 1347. Par Henri Delaborde en 1844. — H. 0,70. — L. 0,79. Le royaume chrétien d'Arménie est près de succomber sous l'invasion des Sarrasins, qui l'occupent en grande partie. Le roi Constant a envoyé demander du secours en Europe, le grand-maître Dieudonné de Gozon répond à son appel. Il envoie les troupes de la religion en Arménie, et les Sarrasins sont entièrement chassés de ce pays.

- Prise d'Alexandrie. — 1366. —H. 0,70. — L. 0,79.

- Philippe d'Artois, comte d'Eu, connétable de France. Par Alexandre Laemlein. — H. 1,03. — L. 0,80.

- Jean Sans-Peur, duc de Bourgogne. Par Alexandre Laemlein. — H. 1,03. — L. 0,80. Né à Dijon en 1371, il est fils de Philippe-le-Hardi, et porte le titre de comte de Nevers, lorsqu'il va, en 1396, combattre les Turcs à la bataille de Nicopolis. Duc de Bourgogne en 1404, à la mort de son père, il fait lever en 1408 le siège de Maestricht aux Liégeois, et se ligue avec Henri V, roi d'Angleterre, pendant l'invasion de la France. Il est assassiné sur le pont de Montereau-Faut-Yonne, le , dans une entrevue avec le dauphin, fils de Charles VI.

- Boucicault (Jean le Meingre, dit) maréchal de France. Par Alexandre Laemlein. — H. 1,03. — L. 0,77.

- Levée du siège de Constantinople. — 1402. Par Changée en 1839. — H. 1,73. — L. 1.12. Boucicault conduit, en 1402, une armée au secours de Constantinople assiégée par Bajazet. L'arrivée du maréchal rend courage à l'empereur Paléologue. Par une suite de hardis coups de main les Français chassent les Turcs d'un grand nombre de bourgs et de villages qu'ils occupent sur le Bosphore, et le siège de Constantinople est levé.

- Chapitre général de l'ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem, tenu à Rhodes. — 1514. Par Claudius Jacquand. — H. 1,11. — L. 1,12. À peine élevé à la grande-maîtrise de l'ordre de Saint-Jean, Fabrizio Caretto convoque le chapitre-général de l'ordre, afin de préparer les moyens de résister aux desseins du sultan Selim, sur l'île de Rhodes. Les ressources qu'il demande lui sont toutes accordées, et Rhodes est en état de soutenir l'effort de la puissance ottomane.

La cinquième salle des Croisades

Cette salle, qui s'étend dans toute la largeur du pavillon de Noailles, formait autrefois deux appartements occupés, sous Louis XV, en 1735 par l'abbé de Pomponne et la marquise de Mailly, dame du palais de la reine, et en 1755 par le prince Constantin, premier aumônier du roi, et par le duc de Luxembourg, capitaine des gardes. Les murs de séparation ont été remplacés par des piliers. Les portes en cèdre et le mortier en bronze placés au milieu de cette salle, proviennent de l'hôpital des chevaliers de Saint-Jean à Rhodes. Ces objets ont été donnés en 1836 au roi Louis-Philippe par le sultan Mahmoud. Les armoiries des principaux Croisés, depuis l'an 1096 jusqu'en 1557, décorent les plafonds et les piliers.

Les croisés de la cinquième salle

1096.

Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem.

Godefroy de Bouillon, roi de Jérusalem. Hugues de France le Grand, comte de Vermandois.

Hugues de France le Grand, comte de Vermandois. Eudes Ier de Bourgogne.

Eudes Ier de Bourgogne. Robert II de Normandie.

Robert II de Normandie. Raymond V de Toulouse.

Raymond V de Toulouse. Robert II de Flandre.

Robert II de Flandre. Gérard de Martigues le bienheureux, recteur de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem.

Gérard de Martigues le bienheureux, recteur de l'hôpital de Saint-Jean de Jérusalem. Alain IV de Bretagne, duc de Bretagne.

Alain IV de Bretagne, duc de Bretagne. Bohémond, premier prince d'Antioche.

Bohémond, premier prince d'Antioche. Étienne de Champagne, comte de Blois.

Étienne de Champagne, comte de Blois. Renaud et Étienne tête-hardie, comtes de Haute-Bourgogne.

Renaud et Étienne tête-hardie, comtes de Haute-Bourgogne. Louis, fils de Thierry Ier de Montbéliard, comte de Bar.

Louis, fils de Thierry Ier de Montbéliard, comte de Bar. Baudouin de Boulogne, roi de Jérusalem.

Baudouin de Boulogne, roi de Jérusalem. Baudouin II de Hainaut.

Baudouin II de Hainaut. Henri d'Eu, 5e comte d'Eu et Lord d’Hastings.

Henri d'Eu, 5e comte d'Eu et Lord d’Hastings. Étienne d'Aumale.

Étienne d'Aumale. Eustache III de Boulogne.

Eustache III de Boulogne. Roger II de Foix.

Roger II de Foix. Gaston IV de Béarn.

Gaston IV de Béarn. Hugues VI de Lusignan.

Hugues VI de Lusignan. Adhémar de Monteil.

Adhémar de Monteil. Raymond Pelet.

Raymond Pelet. Raymond Ier de Turenne.

Raymond Ier de Turenne. Tancrède de Hauteville (régent d'Antioche).

Tancrède de Hauteville (régent d'Antioche). Eustache d'Agrain, prince de Sidon et de Césarée, vice-roi et connétable du royaume de Jérusalem.

Eustache d'Agrain, prince de Sidon et de Césarée, vice-roi et connétable du royaume de Jérusalem. Baudouin de Rethel du Bourg, depuis roi de Jérusalem.

Baudouin de Rethel du Bourg, depuis roi de Jérusalem. Philippe d'Alençon le Grammairien, comte d'Alençon.

Philippe d'Alençon le Grammairien, comte d'Alençon. Geoffroy III de Preuilly Jourdain, comte de Vendôme † 1102 prisonnier des Arabes.

Geoffroy III de Preuilly Jourdain, comte de Vendôme † 1102 prisonnier des Arabes. Rotrou III du Perche.

Rotrou III du Perche. Guillaume V d'Angoulême.

Guillaume V d'Angoulême. Drogon, seigneur de Nesle et de Falvy.

Drogon, seigneur de Nesle et de Falvy. Raimbaud II d'Orange.

Raimbaud II d'Orange. Garnier de Gray.

Garnier de Gray. Astanove VII de Fezensac.

Astanove VII de Fezensac. Étienne et Pierre de Salviac de Viel-Castel.

Étienne et Pierre de Salviac de Viel-Castel. Thomas de Coucy.

Thomas de Coucy. Gilbert Payen de Garlande.

Gilbert Payen de Garlande. Amanieu II d'Albret.

Amanieu II d'Albret. Ithier II de Toucy et de Puisaye.

Ithier II de Toucy et de Puisaye. Raymond Bertrand de l'Isle-Jourdain.

Raymond Bertrand de l'Isle-Jourdain. Guillaume Ier de Sabran.

Guillaume Ier de Sabran. Foulques de Maillé.

Foulques de Maillé. Calo II de Caumont.

Calo II de Caumont. Roger de Choiseul.

Roger de Choiseul. Guillaume Ier Le Charpentier, vicomte de Melun.

Guillaume Ier Le Charpentier, vicomte de Melun. Guy de Thiern, comte de Chalon-sur-Saône.

Guy de Thiern, comte de Chalon-sur-Saône. Gérard II de Créquy.

Gérard II de Créquy. Host du Roure.

Host du Roure. Jean et Colard de Houdetot.

Jean et Colard de Houdetot. Robert de Nevers.

Robert de Nevers. Raimbaud Creton, seigneur d'Estourmel.

Raimbaud Creton, seigneur d'Estourmel. Pons et Bernard de Montlaur.

Pons et Bernard de Montlaur. Arnoul d'Ardres.

Arnoul d'Ardres. Guillaume III, comte de Lyonnais et de Forez.

Guillaume III, comte de Lyonnais et de Forez. Hugues de Saint-Omer.

Hugues de Saint-Omer. Renaud de Pons.

Renaud de Pons. Hugues du Puy, seigneur de Pereins, d'Apifer et de Rochefort

Hugues du Puy, seigneur de Pereins, d'Apifer et de Rochefort Gérard de Bournonville.

Gérard de Bournonville. Héracle II de Polignac.

Héracle II de Polignac. Aimery IV de Rochechouart.

Aimery IV de Rochechouart. Adam de Béthune.

Adam de Béthune. Guy III de Laval.

Guy III de Laval. Pierre Raymond de Hautpoul.

Pierre Raymond de Hautpoul. Gaucher Ier de Châtillon.

Gaucher Ier de Châtillon. Raoul d'Escorailles.

Raoul d'Escorailles. Girard Guinard, comte de Roussillon.

Girard Guinard, comte de Roussillon. Guilhem V de Montpellier.

Guilhem V de Montpellier. Gérard de Chérizy.

Gérard de Chérizy. Pierre Ier de Castillon.

Pierre Ier de Castillon. Guérin de Rochemore.

Guérin de Rochemore. Eléazar de Montredon.

Eléazar de Montredon. Pierre et Pons de Chapteuil.

Pierre et Pons de Chapteuil. Gauthier et Bernard de Saint-Valéry.

Gauthier et Bernard de Saint-Valéry. Raoul de Beaugency.

Raoul de Beaugency. Guillaume de Briqueville.

Guillaume de Briqueville. Philippe de Montgommery.

Philippe de Montgommery. Robert de Vieux-Pont.

Robert de Vieux-Pont. Hugues de Saint-Pol.

Hugues de Saint-Pol. Anselme de Ribaumont.

Anselme de Ribaumont. Gouffier de Lastours le Grand, seigneur de Hautelbert.

Gouffier de Lastours le Grand, seigneur de Hautelbert. Manassès Ier de Guînes.

Manassès Ier de Guînes. Geoffroy II de Donzy.

Geoffroy II de Donzy. Guy de la Trémoille.

Guy de la Trémoille. Robert de Courcy.

Robert de Courcy. Renaud de Beauvais.

Renaud de Beauvais. Jean de Mathan.

Jean de Mathan. Guillaume Raymond.

Guillaume Raymond. Guillaume de Pierre, seigneur de Ganges.

Guillaume de Pierre, seigneur de Ganges. Clairambault de Vandeuil.

Clairambault de Vandeuil. Guillaume Carbonnel de Canisy.

Guillaume Carbonnel de Canisy. Bertrand des Porcellets.

Bertrand des Porcellets. Claude de Montchenu.

Claude de Montchenu. Jourdain IV, sire de Chabannais et de Confolent.

Jourdain IV, sire de Chabannais et de Confolent. Robert de Sourdeval.

Robert de Sourdeval. Philippe de Montbel.

Philippe de Montbel. Foulcher d'Orléans.

Foulcher d'Orléans. Gauthier de Breteuil.

Gauthier de Breteuil. Drogon ou Dreux de Monchy.

Drogon ou Dreux de Monchy. Guillaume Ier de Bures, seigneur de Tibériade.

Guillaume Ier de Bures, seigneur de Tibériade. Baudouin II de Gand, seigneur d'Alost.

Baudouin II de Gand, seigneur d'Alost. Gérard de Gournay.

Gérard de Gournay. Le seigneur de Cardaillac.

Le seigneur de Cardaillac. seigneur de Barasc.

seigneur de Barasc. Géraud de Gourdon.

Géraud de Gourdon.

1099.

1100.

Guillaume IX de Guyenne, duc et comte de Poitiers.

Guillaume IX de Guyenne, duc et comte de Poitiers. Guillaume II de Nevers.

Guillaume II de Nevers. Eudes Herpin, vicomte de Bourges.

Eudes Herpin, vicomte de Bourges. Herbert II de Thouars.

Herbert II de Thouars.

1101.

1102.

Guillaume VI, comte d'Auvergne[8].

Guillaume VI, comte d'Auvergne[8]. Le baron de La Tour-d'Auvergne.

Le baron de La Tour-d'Auvergne. Jean de Murat.

Jean de Murat. Arnaud d'Apchon.

Arnaud d'Apchon.

1103.

1106.

Robert de Damas.

Robert de Damas.

1107.

1109.

1111.

Pierre de Noailles.

Pierre de Noailles.

1112.

1119.

1120.

Gauthier de Beyviers.

Gauthier de Beyviers. Archéric de Corsant.

Archéric de Corsant. Ulric de Baugé, seigneur de Bresse.

Ulric de Baugé, seigneur de Bresse. Pernold de Saint-Sulpis.

Pernold de Saint-Sulpis.

1128.

1133.

Humbert III de Salins le renforcé, sire.

Humbert III de Salins le renforcé, sire. Louis VII le Jeune.

Louis VII le Jeune. Conrad III de Hohenstaufen, empereur d'Allemagne.

Conrad III de Hohenstaufen, empereur d'Allemagne.

1146

Henri Ier de Champagne, comte de Champagne et de Brie.

Henri Ier de Champagne, comte de Champagne et de Brie. Archambaud VI de Bourbon.

Archambaud VI de Bourbon. Thibaut de Montmorency.

Thibaut de Montmorency. Guy II de Ponthieu.

Guy II de Ponthieu. Renaud de Joigny.

Renaud de Joigny. Sebran Chabot.

Sebran Chabot. Rainaud V d'Aubusson.

Rainaud V d'Aubusson. Guerric de Coligny.

Guerric de Coligny. Guillaume VIII, comte et dauphin d'Auvergne.

Guillaume VIII, comte et dauphin d'Auvergne. Richard de Harcourt.

Richard de Harcourt. Guillaume de Trie.

Guillaume de Trie. Hugues II de Montmorin.

Hugues II de Montmorin. Hugues Ier de Vaudémont.

Hugues Ier de Vaudémont. Galéran IV de Meulan.

Galéran IV de Meulan. Maurice de Montréal.

Maurice de Montréal. Soffrey de Beaumont.

Soffrey de Beaumont. Gilles Le Brun, Gillion, seigneur de Trazegnies et de Silly.

Gilles Le Brun, Gillion, seigneur de Trazegnies et de Silly. Geoffroy Waglisp ou Gayclip, aïeul de Bertrand du Guesclin.

Geoffroy Waglisp ou Gayclip, aïeul de Bertrand du Guesclin. Hugues V de Beaumont-sur-Vigenne.

Hugues V de Beaumont-sur-Vigenne. Ebles III de Ventadour.

Ebles III de Ventadour. Ithier de Magnac.

Ithier de Magnac. Manassès de Bulles.

Manassès de Bulles. Hugues VII de Lusignan.

Hugues VII de Lusignan. Geoffroy de Rancon.

Geoffroy de Rancon. Guy IV de Comborn, vicomte de Limoges.

Guy IV de Comborn, vicomte de Limoges. Hugues Tyrel de Poix.

Hugues Tyrel de Poix. Renaud de Tonnerre.

Renaud de Tonnerre.

1148.

Amédée III de Savoie, comte de Maurienne et de Savoie.

Amédée III de Savoie, comte de Maurienne et de Savoie.

1149.

Bernard de Tramelay, grand maître de l'ordre du Temple.

Bernard de Tramelay, grand maître de l'ordre du Temple.

1177.

Roger de Moulins, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Roger de Moulins, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1190.

Philippe-Auguste, roi de France.

Philippe-Auguste, roi de France. Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne.

Frédéric Barberousse, empereur d'Allemagne. Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre.

Richard Cœur de Lion, roi d'Angleterre. Hugues III de Bourgogne.

Hugues III de Bourgogne. Henri Ier de Brabant.

Henri Ier de Brabant. Raoul Ier de Clermont en Beauvaisis, connétable de France.

Raoul Ier de Clermont en Beauvaisis, connétable de France. Albéric Clément, seigneur du Mez, maréchal de France.

Albéric Clément, seigneur du Mez, maréchal de France. Jacques d'Avesnes.

Jacques d'Avesnes. Dreux IV de Mello, connétable de France

Dreux IV de Mello, connétable de France Étienne Ier de Sancerre, comte de Sancerre.

Étienne Ier de Sancerre, comte de Sancerre. Guy IV de Senlis, seigneur de Chantilly.

Guy IV de Senlis, seigneur de Chantilly. Adam III, seigneur de l'Isle.

Adam III, seigneur de l'Isle. Raymond Aymery II, baron de Montesquiou.

Raymond Aymery II, baron de Montesquiou. Clarembaud, seigneur de Noyers.

Clarembaud, seigneur de Noyers. Jean Ier de Saint-Simon.

Jean Ier de Saint-Simon. Guillaume de La Rochefoucault, vicomte de Châtellerault.

Guillaume de La Rochefoucault, vicomte de Châtellerault. Laurent du Plessis.

Laurent du Plessis. Florent de Hangest.

Florent de Hangest. Hugues, seigneur de Vergy.

Hugues, seigneur de Vergy. Dreux II, seigneur de Cressonsart.

Dreux II, seigneur de Cressonsart. André de Brienne, seigneur de Rameru.

André de Brienne, seigneur de Rameru. Aléaume de Fontaines.

Aléaume de Fontaines. Osmond d'Estouteville.

Osmond d'Estouteville. Raoul de Tilly.

Raoul de Tilly. Mathieu III de Beaumont-sur-Oise.

Mathieu III de Beaumont-sur-Oise. Léon de Dienne.

Léon de Dienne. Juhel III de Mayenne.

Juhel III de Mayenne. Hellin de Wavrin.

Hellin de Wavrin.

1191.

Henri de Walpot de Passenheim, premier grand maître de l'ordre Teutonique.

Henri de Walpot de Passenheim, premier grand maître de l'ordre Teutonique. Robert IV de Sablé, grand maître de l'ordre du Temple.

Robert IV de Sablé, grand maître de l'ordre du Temple. Guy de Lusignan, roi de Chypre.

Guy de Lusignan, roi de Chypre.

1196.

Marguerite de France (1158-1197), reine de Hongrie.

Marguerite de France (1158-1197), reine de Hongrie. Enguerrand de Crèvecœur.

Enguerrand de Crèvecœur.

1202.

La république de Venise.

La république de Venise. Geoffroi de Villehardouin.

Geoffroi de Villehardouin. Simon III de Montfort.

Simon III de Montfort. Renaud de Montmirail.

Renaud de Montmirail. Richard de Montbéliard.

Richard de Montbéliard. Eustache de Saarbruck.

Eustache de Saarbruck. Eudes et Guillaume Ier de Champlitte.

Eudes et Guillaume Ier de Champlitte. Eustache de Conflans.

Eustache de Conflans. Pierre de Bermond, baron d'Anduze.

Pierre de Bermond, baron d'Anduze. Guillaume d'Aunoy.

Guillaume d'Aunoy. Guigues III de Forez.

Guigues III de Forez. Eudes, seigneur de Ham (ancien Vermandois).

Eudes, seigneur de Ham (ancien Vermandois). Nicolas de Mailly.

Nicolas de Mailly. Baudouin d'Aubigny.

Baudouin d'Aubigny. Henri de Montreuil-Bellay.

Henri de Montreuil-Bellay. Bernard III de Moreuil.

Bernard III de Moreuil. Gauthier, seigneur de Bousies.

Gauthier, seigneur de Bousies. Othon de La Roche, sire de Ray.

Othon de La Roche, sire de Ray. Anselme de Cayeux.

Anselme de Cayeux. Enguerrand de Fiennes.

Enguerrand de Fiennes. Eustache de Canteleu.

Eustache de Canteleu. Robert Malvoisin.

Robert Malvoisin.

1207.

Garin de Montaigu, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

Garin de Montaigu, grand maître de l'ordre de Saint-Jean de Jérusalem.

1215.

1218.

Henri Ier, comte de Rodez et de Carlat

Henri Ier, comte de Rodez et de Carlat Milon IV du Puiset, comte de Bar-sur-Seine.