Bram

| Bram | |||||

Bram et son centre-ville médiéval circulaire. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Aude | ||||

| Arrondissement | Carcassonne | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère (siège) |

||||

| Maire Mandat |

Claudie Faucon-Méjean 2020-2026 |

||||

| Code postal | 11150 | ||||

| Code commune | 11049 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Bramais | ||||

| Population municipale |

3 239 hab. (2021 |

||||

| Densité | 183 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 14′ 37″ nord, 2° 06′ 55″ est | ||||

| Altitude | Min. 119 m Max. 165 m |

||||

| Superficie | 17,72 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Carcassonne (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de la Piège au Razès | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Aude

Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative)

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | Site officiel | ||||

| modifier |

|||||

Bram [bʁam] Écouter est une commune française, située dans le nord-ouest du département de l'Aude en région Occitanie, sur l'axe Toulouse-Méditerranée entre Castelnaudary et Carcassonne.

Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Lauragais, l'ancien « Pays de Cocagne », lié à la fois à la culture du pastel et à l’abondance des productions, baptisée « le grenier à blé du Languedoc ». Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par le canal du Midi, le Fresquel et les ruisseaux de la Preuille et de Rigal. La commune possède un patrimoine naturel remarquable composé d'une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Bram est une commune rurale qui compte 3 239 habitants en 2021, après avoir connu une forte hausse de la population depuis 1975. Elle appartient à l'unité urbaine de Bram et fait partie de l'aire d'attraction de Carcassonne. Ses habitants sont appelés les Bramais ou Bramaises.

Elle est labellisée Petites Cités de Caractère depuis [1],[2].

Géographie[modifier | modifier le code]

Localisation[modifier | modifier le code]

Bram est une commune moyenne de l'Aude située précisément dans l'ancienne province du Lauragais, sur le Fresquel. Son centre-ville est constitué en partie par un village ecclésial de forme circulaire. Il est situé à mi-chemin de Carcassonne (20 km) et de Castelnaudary (18 km) et culmine à 134 mètres d'altitude. C'est un lieu de passage de tous temps entre l'Aquitaine et la mer Méditerranée[3].

Communes limitrophes[modifier | modifier le code]

Les communes limitrophes sont Alzonne, Montréal, Saint-Martin-le-Vieil, Villasavary, Villepinte et Villesiscle.

Géologie et relief[modifier | modifier le code]

Bram se situe en zone de sismicité 1 (sismicité très faible)[5].

Hydrographie[modifier | modifier le code]

La commune est dans la région hydrographique « Côtiers méditerranéens »[6], au sein du bassin hydrographique Rhône-Méditerranée-Corse[7]. Elle est drainée par le canal du Midi, le Fresquel, le ruisseau de la Preuille et le ruisseau de Rigal, constituant un réseau hydrographique de 15 km de longueur totale[8],[Carte 1].

Le canal du Midi, d'une longueur totale de 239,8 km, est un canal de navigation à bief de partage qui relie Toulouse à la mer Méditerranée depuis le XVIIe siècle[9].

Le Fresquel, d'une longueur totale de 63 km, prend sa source dans la commune de Baraigne et s'écoule d'ouest en est. Il traverse la commune et se jette dans l'Aude à Carcassonne, après avoir traversé 22 communes[10].

Le ruisseau de la Preuille, d'une longueur totale de 16,2 km, prend sa source dans la commune de La Cassaigne et s'écoule vers l'est puis se réoriente vers le nord-est. Il traverse la commune et se jette dans le canal du Midi sur le territoire communal, après avoir traversé 5 communes[11].

Climat[modifier | modifier le code]

En 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[12]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Aquitaine, Gascogne, caractérisée par une pluviométrie abondante au printemps, modérée en automne, un faible ensoleillement au printemps, un été chaud (19,5 °C), des vents faibles, des brouillards fréquents en automne et en hiver et des orages fréquents en été (15 à 20 jours)[13].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13,7 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,1 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 683 mm, avec 9,7 jours de précipitations en janvier et 5,1 jours en juillet[12]. Pour la période 1991-2020 la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Fanjeaux à 9 km à vol d'oiseau[14], est de 14,3 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 625,0 mm[15],[16]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d’émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[17].

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Bram est une commune rurale[Note 1],[18]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[I 1],[19]. Elle appartient à l'unité urbaine de Bram, une unité urbaine monocommunale[I 2] de 3 204 habitants en 2017, constituant une ville isolée[I 3],[I 4].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Carcassonne, dont elle est une commune de la couronne[Note 2]. Cette aire, qui regroupe 115 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[I 5],[I 6].

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (83 % en 2018), néanmoins en diminution par rapport à 1990 (90,8 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (58,1 %), zones agricoles hétérogènes (23,2 %), zones urbanisées (10,2 %), mines, décharges et chantiers (3,4 %), eaux continentales[Note 3] (3,4 %), cultures permanentes (1,7 %)[20].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 2].

Hameaux, et lieux-dits de la commune[modifier | modifier le code]

Liste de ceux situés sur la commune :

|

|

|

Voies de connexions et transports[modifier | modifier le code]

La ville de Bram est desservie par plusieurs voies de communication:

Connexions routières[modifier | modifier le code]

Elle dispose d'un échangeur ![]() 22 sur l'autoroute A61. L'accès se fait également par les départementales 33, 6113 (ancienne route nationale 113) et 4 (intitulée à l'origine, « de Mirepoix au canal des Deux-Mers en passant par Bram »). Elle est desservie en autocars par la ligne B « Carcassonne - Bram » de la régie des Transports de Carcassonne Agglo[21] et la ligne 411, soutenue par la région Occitanie, effectuant la liaison « Bram - Limoux ». Deux aires de covoiturages sont disponibles sur la commune. Une depuis 2019, à proximité de l'autoroute et des points de fort trafic, et à l'entrée Est en bordure du rond-point de « la Gabache » depuis janvier 2024[22]. Une aire d'accueil pour les campings-cars et les vans existe depuis novembre 2021 près du lac de Buzerens[23].

22 sur l'autoroute A61. L'accès se fait également par les départementales 33, 6113 (ancienne route nationale 113) et 4 (intitulée à l'origine, « de Mirepoix au canal des Deux-Mers en passant par Bram »). Elle est desservie en autocars par la ligne B « Carcassonne - Bram » de la régie des Transports de Carcassonne Agglo[21] et la ligne 411, soutenue par la région Occitanie, effectuant la liaison « Bram - Limoux ». Deux aires de covoiturages sont disponibles sur la commune. Une depuis 2019, à proximité de l'autoroute et des points de fort trafic, et à l'entrée Est en bordure du rond-point de « la Gabache » depuis janvier 2024[22]. Une aire d'accueil pour les campings-cars et les vans existe depuis novembre 2021 près du lac de Buzerens[23].

Connexions ferroviaires[modifier | modifier le code]

Elle possède une gare desservie par les TER Occitanie faisant la liaison de la ligne 10 entre Toulouse et Narbonne. Quatre passages à niveau sont situés sur son territoire. Bram fut desservie entre 1905 et 1933 par trois lignes des tramways de l'Aude.

Connexions aériennes[modifier | modifier le code]

L'aéroport de Carcassonne est situé à 20 minutes de route, celui de Toulouse-Blagnac à 1 h, l'aérodrome de la Montagne Noire à 30 minutes et l'aérodrome de Castelnaudary à 19 minutes.

Canal du Midi[modifier | modifier le code]

Son port sur le canal du Midi, classé depuis 1997 à l'inventaire du patrimoine mondial, par l'UNESCO, est l'une des bases du leader européen du tourisme fluvial « Locaboat »[24],[25].

Voie cyclable et pédestre[modifier | modifier le code]

Inaugurée en juillet 2022, une voie verte cyclable et pédestre reliant sur 67 km, Bram, au départ du canal du Midi, à Montségur en Ariège a été créée en grande partie sur l'emplacement de l'ancienne ligne de Bram à Belvèze[26]. Il existe également 30 sentiers balisés de randonnées pédestres autour de Bram, totalisant 292 km[27],[28].

-

La gare de Bram, vue depuis les bureaux d'Arterris.

-

Indication de l'échangeur de Bram sur l'autoroute A61.

-

Plaque de cocher, située sur la RD 4 à Bram.

-

Le port de Bram sur le canal du Midi.

-

L'un des « totems d'accueil » de la ville.

Espaces verts et naturels[modifier | modifier le code]

La ville dispose de plusieurs espaces verts, naturels et d'agrément dont :

- le jardin public, proche de la gare ;

- le parc des Essarts, domaine boisé de plus de deux hectares, situé en centre-ville, abrite un arboretum présenté sous la forme d'un « Chemin du Patrimoine Végétal », une signalétique qui recense et met en valeur, à partir d'une étude menée par l'ONF, dix neufs arbres et arbustes remarquables situés au cœur du parc, agrémentée d'un reportage photographique réalisé par les élèves du collège Saint-Exupéry et du conseil municipal des jeunes, qui met à l'honneur les richesses botaniques du parc sous forme poétique à travers plusieurs panneaux explicatifs[29] ;

- le parc du château de Lordat (privé) ;

- l'allée Albert-Gau, sur la voie verte, en parallèle de l'avenue Pierre-Paul-Riquet, reliant sur 1,5 km le canal du Midi au château de Lordat[30] ;

- le lac de Buzerens, ancienne gravière reconvertie en base de loisirs, équipée d'un téléski nautique ;

- le lac du Cap de porc, ancienne gravière, où la baignade est interdite, reconvertie pour la pèche ;

Bram possède depuis 2013 une fleur en tant que ville fleurie décernée par le Conseil national des villes et villages fleuris de France[31].

Depuis 2021, la commune dans le cadre de l'opération « Une naissance, Un arbre » a planté 22 arbustes, prés du lac de Buzarens, choisis parmi les espèces suivantes: Savonnier, Tulipier de Virginie, Érable de Montpellier, Micocoulier et Tilleul[32].

-

Le parc des Essarts situé en centre-ville.

-

Le téléski nautique du lac de Buzerens.

-

La base de loisirs de Buzerens, et sa plage, implantée sur une ancienne gravière.

-

Le jardin public et son monument aux morts.

-

Les cèdres du parc des Essarts, vus depuis l'avenue Charles de Gaulle.

Risques majeurs[modifier | modifier le code]

Le territoire de la commune de Bram est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[33]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[34].

Risques naturels[modifier | modifier le code]

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le ruisseau de la Preuille, le Fresquel et le canal du Midi. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1987, 1992, 2000 et 2009[35],[33].

Le retrait-gonflement des sols argileux est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. La totalité de la commune est en aléa moyen ou fort (75,2 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 1 556 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 1556 sont en aléa moyen ou fort, soit 100 %, à comparer aux 94 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[36],[Carte 3].

Risques technologiques[modifier | modifier le code]

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par une route à fort trafic et une ligne de chemin de fer. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[37].

Milieux naturels et biodiversité[modifier | modifier le code]

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Une ZNIEFF de type 1[Note 4] est recensée sur la commune[38] :

les « gravières et plaine de Bram » (2 381 ha), couvrant 6 communes du département[39].

- Les oiseaux observés dans la ZNIEFF de Bram

Toponymie[modifier | modifier le code]

Durant l'antiquité, la localité est fondée par les Volques Tectosages qui occupaient la région. Elle se dénommait alors Eburomagos, magos signifiant en gaulois, la plaine, l'esplanade ou le terrain servant de marché et eburo, l'if. Ce nom peut donc se traduire par « Marché de l'If ». Le nom actuel de l'agglomération, Bram, peut provenir de la contraction de cette ancienne appellation celtique.

Histoire[modifier | modifier le code]

Néolithique[modifier | modifier le code]

Une occupation datée du Néolithique a été prouvée par la présence de céramiques typiques lors de fouilles sur la commune en 2018[40].

Antiquité[modifier | modifier le code]

Le vicus Eburomagus est attesté au IVe siècle et figure sous ce nom sur la table de Peutinger[41]. Le village était situé à un carrefour de la voie d'Aquitaine. Il y existait un important marché de vins et des ateliers de poteries connus pour leur céramique sigillée à vernis rouge. Les fouilles ont révélé un théâtre, un temple et des thermes. L'administration était entre les mains de trois magistri vici[42],[43].

En 333, l'anonyme de Bordeaux, sur la route de Jérusalem, s'y arrête et note l'étape comme Vicus Hebromago.

-

Extrait de la table de Peutinger, indiquant Eburomagus.

-

Dalle en marbre découverte en 1969 avec la dédicace attestant de la présence du vicus Eburomagus.

Moyen Âge[modifier | modifier le code]

C'est au début du XIIe siècle que le village, qui a vu son étendue doubler se dote d'une seconde enceinte et qu'apparaissent les premiers chevaliers et seigneurs de Bram. Ils installent leur château dans l'enclos ecclésial originel face à l'église. Les deux tours (le clocher et le donjon) s'affrontent ainsi symboliquement pour le partage du pouvoir. Le dernier vestige du château médiéval était une tour servant de prison qui existait encore au XVIIIe siècle.

Lors de la Croisade des albigeois, l'armée croisée conduite par Simon de Montfort prend Carcassonne en 1209. Elle est venue punir les hérétiques cathares. Les seigneurs occitans résistent et l'un d'eux, Giraud de Pépieux, punit deux chevaliers croisés en leur faisant crever les yeux. Peu après, début 1210, l'ost croisé prend d'assaut la petite ville de Bram qui a refusé d'ouvrir ses portes. Simon de Montfort ordonne que soient arrachés le nez et les yeux des survivants, en représailles. Un seul n'est qu'éborgné : il servira de guide aux autres[44], pour qu'il puisse conduire ses compagnons jusqu'à Lastours afin d'avertir les défenseurs de ce qu'il encourent s'ils ne se rendent pas[45]. Après cet épisode, Simon de Montfort laissa la ville en fief à l'un de ses compagnons : Alain de Roucy. Après la croisade le comte de Toulouse reprit son pouvoir qu'il confia à Olivier de Termes, lequel vendit ses droits à Pierre III de Voisins. La famille de Voisins possédera la baronnie du XIIe siècle au XVIe siècle.

Le village s'est développé de manière concentrique autour du château sur motte [46] où se situe depuis le XIIIe siècle l'église Saints-Julien-et-Basilisse. Celui ci s'est ensuite déporté hors du village libérant la place centrale. Au bas Moyen Âge se construit une nouvelle ceinture de fortifications, protégées à l'extérieur par des fossés alimentés par une dérivation de la Preuilhe.

- Rues du village circulaire

XVIe siècle[modifier | modifier le code]

En 1582, le village et le château sont pris par les huguenots qui tentent vainement de contenir le siège entrepris par les catholiques de la Ligue. C'est dans ce contexte que Paul-Jacques de Lordat, seigneur de Prunet (Arzens), achète par contrat, la baronnie de Bram le , à la famille de Bernuy, qui comprenait les paroisses de Bram, Buzarens, Villarzens et Villesiscle sur laquelle fut transféré en 1719, le titre de baronnie des États de Languedoc, attaché à la terre de Clermont-Lodève. Le château actuel fut construit par Louis de Lordat, au début du XVIIIe siècle. La famille conservera son droit seigneurial jusqu'à la Révolution[47],,[48].

XVIIe siècle[modifier | modifier le code]

Le roi Louis XIII, passa une nuit au village le en compagnie de Richelieu. Sa présence est attestée par une pierre gravée (inscrite aux monuments historiques par arrêté du ) portant une inscription visible sur un mur, et quelques mètres plus loin, par un cartouche sculpté sur la façade de l'ancienne boulangerie du « château de la Baronnerie » située dans la rue qui porte son nom. Dix jours plus tard, à Toulouse (au Capitole), il assiste à l'exécution du duc Henri II de Montmorency, vaincu à Castelnaudary en septembre. En 1636, il accorda à la ville la permission de tenir un marché hebdomadaire, le mercredi, ainsi que quatre foires annuelles (le jour de l'an, le 23 février, le jour de la Pentecôte et le 10 août)[49],[50].

Époque contemporaine[modifier | modifier le code]

Durant la Seconde Guerre mondiale, un camp d'internement, dit « camp du Pigné », est implanté en zone limitrophe entre les communes de Bram et de Montréal, près de la ligne de Bram à Belvèze, allant jusqu'à Lavelanet. Actif de 1939 à 1941, entre 15 000 et 18 000 personnes y auront été internées[51], principalement des exilés espagnols de la Retirada[52],[53].

Les 24 et 26 août 1942, 159 juifs dont 21 enfants, résidant dans l'Aude, furent raflés sur ordre du gouvernement de Vichy et livrés aux nazis. Ils furent déportés de la gare de Bram vers le camp d'extermination d'Auschwitz. Une stèle installée devant le parvis rappelle cet épisode tragique de l'histoire[54].

Le , Gisèle et Germain Lyon, résidents de Bram, font partie, avec quatre membres de leur famille, des 86 victimes de l'attentat terroriste perpétré à Nice sur la promenade des Anglais. Leur noms figurent sur le monument aux morts de la commune et sur la stèle se trouvant sur le parvis de la laïcité créé devant l'hôtel de ville ainsi que sur le Mémorial des victimes de l'attentat du 14 juillet 2016 à Nice. La plaque commémorative est illustrée d'une Marianne dessinée spécialement par Benjamin Régnier, qui a ému la France avec sa « Marianne en pleurs » au lendemain de l'attentat du Bataclan[55].

-

Le baron Paul-Jacques de Lordat, fondateur de la branche de Bram.

-

Cartel apposé rue Louis-XIII devant l'inscription indiquant son passage en 1632.

-

Cartouche visible sur la façade de l'ancienne boulangerie où résida le roi Louis XIII lors de son passage en 1632.

-

Stèle installée devant le parvis de la gare.

-

Plaque commémorative du « parvis de la laïcité ».

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Découpage territorial[modifier | modifier le code]

La commune de Bram est membre de la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère[I 7], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le et dont le siège est à Bram. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[56].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Carcassonne, au département de l'Aude, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Occitanie[I 7].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton de la Piège au Razès pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 7], après avoir dépendu de celui du canton de Fanjeaux, et de la troisième circonscription de l'Aude pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[57].

Administration municipale[modifier | modifier le code]

La mairie était située avec l'école dans le village circulaire, rue Alazaïs Raseire, jusqu'au début des années 1950. Époque où un nouvel hôtel de ville fut construit à quelques mètres de cet endroit, en bordure de la voie ferrée. Emplacement symbolique, face à l'ancienne entrée du château de Lordat où furent brûlés le 22 frimaire de l'an II, les titres féodaux de la famille de Lordat en présence de la garde nationale et des élus[58].

D'anciens maires sont honorés par une rue portant leurs noms. Il s'agit de Jacques Viroligier (1854 à 1855), Charles de Lordat (1868 à 1870 - 1871 à 1876 et 1884 à 1888), Jean-Pierre Sabarthez (1888 à 1892), Bernard (1792) et Firmin Lacroix (1892 à 1894) ainsi que le président de la délégation spéciale, Joseph Caizergues (1941 à 1944). Un quartier porte le nom de Jacques Rancoule, maire de 1919 à 1941.

En 2024, le maire dirige la ville avec cinq adjoints et seize conseillers municipaux dont trois avec délégations[59].

Il existe également un conseil municipal des jeunes permettant tous les deux ans à quinze jeunes élus scolarisés du CM2 à la 3e de mettre en place, avec leur propre budget, des actions citoyennes à destination de la jeunesse, et également à l'ensemble de la population[60].

-

L'ancienne mairie, située dans le village circulaire.

-

Blason visible sur le fronton de l'hôtel de ville.

-

L'hôtel de ville.

-

Le parvis de la laïcité, situé devant le bâtiment annexe de l'hôtel de ville.

Tendances politiques et résultats[modifier | modifier le code]

La ville est depuis 1971 un bastion du Parti Socialiste dans l'Aude. Depuis septembre 2021, la présidente de la région Occitanie, Carole Delga, et son mouvement « L'Occitanie en commun », organise chaque année des ateliers et des conférences, dont la troisième édition en 2023 rassembla près 2500 personnes, dans le but de relancer le PS en dehors de son alliance avec la NUPES[61],[62],[63],[64],[65],[66],[67].

| Liste | Tendance | Tête de liste | Effectif | Statut | |

|---|---|---|---|---|---|

| « Bram Horizon » | PS | Claudie Faucon-Mejean | 20 | Majorité | |

| « Unis pour Bram » | SE | Bernard Juilla | 3 | Opposition |

Liste des maires[modifier | modifier le code]

Jumelage[modifier | modifier le code]

Soum (Nanoro) (Burkina Faso) depuis 2005[68].

Soum (Nanoro) (Burkina Faso) depuis 2005[68].

Équipements et services publics[modifier | modifier le code]

- le centre d'arts et cultures « Les Essar[t]s » consacré aux arts visuels, à la médiation scolaire et aux rencontres culturelles entre amateurs et professionnels au travers de résidences d'artistes, propose également depuis 2014 des expositions de grands noms de la photographie, comme Robert Capa, Marcel Bovis, André Kertész, Fred Stein, Robert Doisneau, Raymond Depardon, Jacques-Henri Lartigue[69],[70]

- la médiathèque intercommunale.

- la Maison des jeunes et de la culture, fondée en 1969[71].

- cinq boîtes à livres, situées dans le parc des Essars, aux abords de l'école maternelle, de l'église, du lac de Buzerens et de l'hôtel de ville dans l'ancien poids public[72].

- le vélo bénéficie d'une piste d'apprentissage à destination des plus jeunes, afin de mieux appréhender les déplacements en zone urbaine[73].

- la salle polyvalente « Espace Idéal », inaugurée en 2019, située à l'emplacement d'un cinéma fermé à la fin des années 1970[74],[75].

-

La médiathèque gérée par la Communauté de communes.

-

Le « centre arts et cultures des Essar[t]s ».

-

La boite à livres située dans le square à côté de l'église.

-

La piste d'apprentissage pour les jeunes cyclistes située près du stade des Pyrénées.

-

La salle polyvalente de « l'espace Idéal ».

Enseignement[modifier | modifier le code]

Bram fait partie de l'Académie de Montpellier. Voici les principaux établissements :

- la crèche intercommunale Jacques-Cambolive ;

- l'école maternelle « Arc-en-ciel » ;

- l'école élémentaire « Marie-Jeanne-Estevenon-Ferrasse ». Le décor sculpté entourant la porte d'entrée créé dans le cadre du 1% artistique est signé Yvonne Gisclard-Cau et Paul Manaut[76];

- le collège Saint-Exupéry, inauguré au début des années 1960 ;

- l'école intercommunale des arts (musique, danse et théâtre);

- l'école privée catholique « La Providence » située au château de Sainte-Gemme[77].

-

L'école maternelle Arc-en-Ciel de Bram.

-

La fresque située devant l'entrée de l'école maternelle en mémoire de la Retirada.

-

Le collège Saint-Exupéry.

-

Le portique sculpté de l'école primaire, signé Yvonne Gisclard-Cau et Paul Manaut.

-

L'école élémentaire Marie-Jeanne-Estevenon-Ferrasse.

Santé[modifier | modifier le code]

La ville dispose d'un centre médical. Plusieurs médecins, dentistes, infirmiers, ostéopathes, kinésithérapeutes, podologues et ortophonistes sont installés sur son territoire ainsi qu'une pharmacie agrandie en 2013 à la suite de la fusion de deux pharmacies précédemment situées en centre-ville. Cette dernière dispose également d'une cabine de téléconsultation médicale[78],[79]. En 1991, un EHPAD est créé sur la commune. Il fait partie depuis 2006 du groupe Korian[80].

Pour les animaux, une clinique vétérinaire, remplaçant l'ancien cabinet du centre ville a ouvert ses portes sur la Z.A.E du Lauragais en janvier 2024[81].

Instances judiciaires et administratives[modifier | modifier le code]

Les juridictions compétentes pour la commune de Bram sont :

- à Carcassonne : le tribunal d'instance, le tribunal de grande instance, le tribunal pour enfants, le conseil de prud'hommes, le tribunal de commerce ;

- à Montpellier : la cour d'appel de Montpellier, le tribunal administratif ;

- à Toulouse : la cour administrative d'appel.

Services publics[modifier | modifier le code]

Bram possède un centre de sapeurs-pompiers, créé en 1868, dépendant du service départemental d'incendie et de secours, mis à l'honneur dans le film Les hommes du feu tourné en 2017[82]. Elle compte également une caserne de gendarmerie siège d'une « COB » (communauté de brigades de gendarmerie), une police municipale, une poste, dont les nouveaux locaux furent inaugurés en 1990 par le ministre des PTT, une annexe de l'office de tourisme intercommunal pendant la saison estivale, une Maison de services au public administrée par la communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère[83].

Population et société[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

Évolution démographique[modifier | modifier le code]

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[84]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[85].

En 2021, la commune comptait 3 239 habitants[Note 5], en diminution de 0,46 % par rapport à 2015 (Aude : +2,47 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Pyramide des âges[modifier | modifier le code]

La population de la commune est relativement âgée. En 2018, le taux de personnes d'un âge inférieur à 30 ans s'élève à 31,1 %, soit au-dessus de la moyenne départementale (30,2 %). À l'inverse, le taux de personnes d'âge supérieur à 60 ans est de 34 % la même année, alors qu'il est de 32,9 % au niveau départemental.

Les pyramides des âges de la commune et du département s'établissent comme suit.

Manifestations culturelles et festivités[modifier | modifier le code]

Les principales manifestations :

- janvier : Cérémonie des « vœux à la population », présentée à l'Espace Idéal ;

- avril : « Le mois de l'archéo ». Série d’ateliers, de visites et de conférences à la Maison de l'archéologie Eburomagus ;

- mai : Nuit Européennes des musées. Portes ouvertes et visites guidées à la Maison de l'archéologie Eburomagus, « Fête de l'environnement » au parc des Essarts[90],[91];

- juin à septembre: « Les Chemins de photos » organisés depuis 2013 dans 20 communes et 20 lieux privés du territoire situées sur l'axe qui relie Bram à l'Ariège[92],[93];

- juin : Fête de la musique, au parc des Essarts ;

- juillet : « Festival Idéal ». Festival de lecture et de poésie au parc des Essarts[94] ,14 juillet : Fête de la République, en centre-ville et au parc des Essarts ;

- août: « Ciné-plein air » au parc des Essarts ;

- septembre: « Les Journées Antiques ». Festival gallo-romain au parc des Essarts[95] , « Fête des associations » au parc des Essarts[96] , Journées Européennes du patrimoine. Portes ouvertes du musée Eburomagus, Maison de l'archéologie et du dépôt, accompagné d’animations ;

- octobre : festival de Bande dessinée au centre des Essar[t]s[97];

- décembre : spectacles et animations de Noël. Feu d’artifice, parade, son et lumière, marché. Rencontre avec le Père-Noël. Vin et marrons chauds offerts par la ville et le Comité des Fêtes au parc des Essars.

Sports[modifier | modifier le code]

La ville compte une quinzaine d'associations sportives, pratiquants diverses disciplines comme l'aïkido, le judo, le sambo, le football, le rugby à XV, le handball, la pétanque, le badminton, le tennis, la randonnée, le cyclisme, la gymnastique, le motocross et le wakeboard[98].

Elle dispose de nombreux équipements sportifs, parmi lesquels : un City stade, le gymnase de « La Patriote », le gymnase, le stade et le terrain multisports, implantés à côté du collège Saint-Exupéry, le stade et les courts de tennis du complexe des Pyrénées, jouxtant un terrain de Beach Tennis et de Padel, une maison des sports, ainsi qu'un dojo, un boulodrome couvert, des terrains de pétanques, une aire de fitness et un terrain de motocross[99],[100].

- En rugby à XV, la fusion de « l'AS Bram XV » (fondée en 1906) et de « l'Avenir Montréalais » (fondé en 1909) entraîne la création du club « Piège Lauragais Malepère XV » en juillet 2016. Pour le championnat 2023-2024, celui-ci évolue en Championnat Régional 2 (8e niveau national). Son siège situé à la maison des sports porte le nom de Ferrucio-Dante Spanghero, père de la célèbre fratrie de rugbymans[101],[102],[103].

- Le football est représenté par « l'AS Bram » (fondée en 1968) qui évolua en division d'honneur régionale en 1980. Championne de l'Aude de D2 en 2022, l'équipe 1 après une saison en championnat de D1 redescend en championnat départemental 2 (10e niveau national) pour la saison 2023-2024[104],[105]. Bram fait partie de l’école de football du GFPLM « Groupement de Football Piège Lauragais Malepère » avec les communes de Pexiora, Villasavary et Villepinte. Ce club a été créé en 2015 et regroupe plus de 200 joueurs et joueuses de 5 à 17 ans. Les équipes du GFPLM engagées en football compétition évoluent au premier niveau départemental[106].

- En gymnastique, « La Patriote » (fondée en 1908) était destinée à l'origine à la préparation militaire des jeunes hommes. Elle a pour but, aujourd'hui, la pratique de la gymnastique artistique des enfants, la gymnastique d’entretien et d’expression des adultes. Elle est affiliée à l’UFOLEP.

-

Vue de la tribune du « stade des Pyrénées » jouxtant la « Maison des sports ».

-

Le complexe sportif « Saint-Exupery » avec le stade, le gymnase et le terrain multisports.

-

L'un des courts du « Tennis Club du Lauragais ».

-

Au premier plan le gymnase de « La Patriote » situé à côté de « l'espace Jean Cau ».

Cultes[modifier | modifier le code]

Bram dispose d'un lieu de culte catholique, l'église Saint-Julien-et-Basilisse dépendant du diocèse de Carcassonne et Narbonne.

Le culte évangélique des Tziganes de France Vie et Lumière est pourvu d'un lieu de réunion.

Médias[modifier | modifier le code]

Presse locale[modifier | modifier le code]

La presse est représentée par les grands quotidiens régionaux du groupe La Dépêche : La Dépêche du Midi[109], L'Indépendant et Midi libre, ainsi que par l'hebdomadaire : Le Petit-Journal[110].

Un magazine trimestriel municipal intitulé « Regards » rend compte de l'actualité de la ville[111].

Radios locales[modifier | modifier le code]

En plus des stations de radio nationales, la ville est couverte par des stations locales qui réalisent des émissions, reportages ou décrochages sur place :

- 88,8 : Contact FM Occitanie

- 89,3 : RCF Pays d'Aude

- 98,0 : 100% Radio

- 101,3 : Radio Marseillette

- 104,1 : Pyrénées FM

- 106,1 : France Bleu Occitanie[112]

Économie et commerce[modifier | modifier le code]

Revenus[modifier | modifier le code]

En 2018, la commune compte 1 428 ménages fiscaux[Note 6], regroupant 3 050 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 20 240 €[I 8] (19 240 € dans le département[I 9]). 40 % des ménages fiscaux sont imposés[Note 7] (39,9 % dans le département).

Emploi[modifier | modifier le code]

| 2008 | 2013 | 2018 | |

|---|---|---|---|

| Commune[I 10] | 8,8 % | 10,9 % | 11,7 % |

| Département[I 11] | 10,2 % | 12,8 % | 12,6 % |

| France entière[I 12] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 1 727 personnes, parmi lesquelles on compte 72,6 % d'actifs (60,9 % ayant un emploi et 11,7 % de chômeurs) et 27,4 % d'inactifs[Note 8],[I 10]. Depuis 2008, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui du département, mais supérieur à celui de la France.

La commune fait partie de la couronne de l'aire d'attraction de Carcassonne, du fait qu'au moins 15 % des actifs travaillent dans le pôle[Carte 4],[I 13]. Elle compte 1 349 emplois en 2018, contre 1 496 en 2013 et 1 360 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 1 076, soit un indicateur de concentration d'emploi de 125,4 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 48,4 %[I 14].

Sur ces 1 076 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 458 travaillent dans la commune, soit 43 % des habitants[I 15]. Pour se rendre au travail, 79,4 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 3,7 % les transports en commun, 9,4 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 7,5 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 16].

Activités hors agriculture[modifier | modifier le code]

Secteurs d'activités[modifier | modifier le code]

266 établissements[Note 9] sont implantés à Bram au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 10],[I 17].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 266 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres |

34 | 12,8 % | (8,8 %) |

| Construction | 29 | 10,9 % | (14 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration |

78 | 29,3 % | (32,3 %) |

| Information et communication | 3 | 1,1 % | (1,6 %) |

| Activités financières et d'assurance | 15 | 5,6 % | (2,7 %) |

| Activités immobilières | 13 | 4,9 % | (5,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien |

34 | 12,8 % | (13,3 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |

40 | 15 % | (13,2 %) |

| Autres activités de services | 20 | 7,5 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 29,3 % du nombre total d'établissements de la commune (78 sur les 266 entreprises implantées à Bram), contre 32,3 % au niveau départemental[I 18].

Quatre agences bancaires sont installées sur la commune. Il s'agit du « Crédit Agricole », de la « Banque Populaire », de la « Caisse d'Épargne » et celle de « La Poste ».

Entreprises et commerces[modifier | modifier le code]

En 1818, le préfet de l'Aude, Claude Joseph Trouvé, décrit la commune : « Bram, l'une des plus riches du département, réunit aux avantages de sa situation, celui d'être traversée par une grande route qui conduit par Fanjeaux à Mirepoix, et qui s'embranche à celle de Carcassonne à Toulouse. Il est étonnant qu'elle n'ait aucun établissement de commerce. Ses routes, son port sur le canal, l'industrie de ses habitants, en garantiraient le succès[113]. »

De 1879 à 1988, la manufacture de mosaïques en ciment par incrustation et de carrelages fondée par Jules Villebrun fut l'une des entreprises les plus importantes de la ville. Elle produisit des matériaux réputés dans toute la région[114].

Les six entreprises ayant leur siège social sur le territoire communal qui génèrent le plus de chiffre d'affaires en 2020 sont[115] :

- Moog Organic (Bio Planète), première huilerie bio d'Europe (40 304 K€)[116]

- Sobramic, supermarchés (13 770 k€)

- Aude TP, construction de routes et autoroutes (7 521 k€)

- Établissements Patebex, exploitation de gravières et sablières, extraction d'argiles et de kaolin (4 133 k€)

- Bram Béton, fabrication de béton prêt à l'emploi (1 048 k€)

- Quincaillerie Bramaise, commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en petites surfaces (moins de 400 m2) (524 k€)

Fondée en 1920, les sablières Larruy représentent la plus ancienne entreprise en activité de la commune[117].

En 2023, la ville possède deux zones d'activités économiques. Celle de « l'Autan », municipale, située à l'entrée Est et celle du « Parc technologique du Lauragais » (gérée par la communauté des communes Piège-Lauragais-Malepère)[118] située à proximité immédiate de l'échangeur autoroutier de l'A61 ![]() 22, qui ont permis l'installation sur son territoire, avec ceux du centre-ville, d'une cinquantaine de commerces, dont un supermarché, un hôtel-restaurant, ainsi qu'une trentaine de prestataires de services[119],[120],[121]

22, qui ont permis l'installation sur son territoire, avec ceux du centre-ville, d'une cinquantaine de commerces, dont un supermarché, un hôtel-restaurant, ainsi qu'une trentaine de prestataires de services[119],[120],[121]

C'est un pôle d'attraction agricole, notamment céréalier, grâce à la coopérative Arterris, ses immenses silo à grains édifiés près de la gare dans les années 1930 par « Les greniers du Razès », ses laboratoires de recherches, sa station de conditionnement d'asperges, son magasin Gamm vert et l'activité commerciale qui en résulte.

Elle bénéficie aussi d'un important et réputé marché de plein vent le mercredi en centre-ville, établi depuis 1636, accordé (ainsi que quatre foires annuelles disparues) par lettres patentes du roi Louis XIII[122]. Il est situé sur l'avenue du Général-de-Gaulle, les places Carnot et République. Le dimanche un marché de producteurs locaux plus modeste est installé sur les places de la République et des Jardiniers, accompagné depuis 2018 d'un marché de producteurs de pays organisé en nocturne début août[123],[124].

En centre-ville, autour de la place Carnot et de l'avenue du Général-de-Gaulle, on trouve principalement des commerces de proximité et services, parmi lesquels : une supérette, des agences bancaires, des assureurs, une agence immobilière, un tabac-maison de la presse, deux cafés, trois restaurants (dont un asiatique), un snack et deux pizzérias, un caviste, un photographe[125], des informaticiens, un architecte, un magasin d'électro-ménager, quatre salons de coiffure, un institut de beauté, un fleuriste, un toiletteur pour chiens et chats, deux boulangeries-pâtisseries, une pâtisserie, une boucherie, une charcuterie et une poissonnerie. La municipalité a mis en place, de 2020 à 2022, aux côtés de l'association « Autr'Monde » avec l'aide de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Aude, un espace de vente mutualisé servant de « boutique tremplin » pour les porteurs de projets[126].

Le château de Lordat abrite un établissement et service d'aide par le travail autour d'un atelier de cartonnage, d'une blanchisserie et d'un restaurant[127].

Depuis , dans le cadre du dispositif national Petites villes de demain, un manager de commerce et de développement économique est au service de la ville et de la communauté des communes[128],[129],[130].

- Les vecteurs économiques, d'hier à aujourd'hui

-

L'ancienne fabrique de carrelage et mosaïque, fondée par Jules Villebrun.

-

La zone d'activités du Lauragais, située près de l'échangeur de l'A61.

-

Un site d'extraction des « sablières Larruy ».

-

Le site d'Arterris avec son silo à grains situé le long de la voie ferrée.

-

Le marché du mercredi établi depuis 1636 par lettres patentes du roi Louis XIII.

Agriculture[modifier | modifier le code]

Zonage[modifier | modifier le code]

La commune est dans le Razès, une petite région agricole occupant l'ouest du département de l'Aude[131]. En 2020, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 11] sur la commune est l'exploitation de grandes cultures (hors céréales et oléoprotéagineuses)[Carte 5].

Évolution du nombre d'exploitations[modifier | modifier le code]

| 1988 | 2000 | 2010 | 2020 | |

|---|---|---|---|---|

| Exploitations | 45 | 21 | 23 | 20 |

| SAU[Note 12] (ha) | 1 643 | 1 765 | 1 777 | 1 401 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 45 lors du recensement agricole de 1988[Note 13] à 21 en 2000 puis à 23 en 2010[133] et à 20 en 2020[Carte 6], soit une baisse de 56 % en 32 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 60 % de ses exploitations[134],[Carte 7]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 643 ha en 1988 à 1 401 ha en 2020[Carte 8]. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 37 à 70 ha[133].

Viticulture[modifier | modifier le code]

En 1812 la vigne était plantée sur 66 hectares produisant 400 000 hectolitres de vins. Après la Restauration cette culture régresse et ne couvre plus que 40 hectares de 1817 à 1820. Terroir limitrophe des vignobles d'Appellation d'origine protégée de la Malepère et du Cabardès, la viticulture est représentée à Bram par le « Domaine de Villarzens », qui produit sur 2 hectares des vins nature issus des cépages Merlot et Chardonnay. C'est l'un des plus petits domaines de France[135].

Une cave coopérative de vinification créée en 1947, compta en 1979, 370 adhérents. Elle est actuellement désaffectée[136],[137].

Culture et patrimoine[modifier | modifier le code]

Un « chemin du patrimoine historique » a vu le jour en 2012 au cœur du centre-ville. Il détaille l'histoire de la commune et de ses personnalités (de Louis XIII à Jean Cau) en passant par l'église, la halle, les chapelles, le parc des Essar[t]s ou le musée Eburomagus. Il valorise les richesses patrimoniales et architecturales de la ville, notamment dans le village circulaire. Un nouveau parcours est inauguré en avril 2023, illustrant du château de Lordat au canal du Midi, une partie de l'histoire du XVIIIe siècle, mettant en lumières, le château, le frontispice du mausolé des Lordat, les anciens moulins, le pigeonnier et le canal[138],[139].

- Les différents chemins du patrimoine

-

Un des cartels du chemin du patrimoine reliant le château de Lordat au canal du Midi.

-

Un des cartels du « chemin du patrimoine » situé à côté de l'église Saints-Julien-et-Basilisse.

-

Un des cartels du chemin du patrimoine situé sur les halles.

-

Un des cartels du chemin du patrimoine naturel situé dans le parc des Essarts.

-

Un des cartels du musée « Hors les murs » Musée Eburomagus.

- Les croix de passion, chemins et calvaire

-

Croix de la Passion, datée de 1805 située derrière la mairie à l'emplacement de l'ancienne entrée du château de Lordat.

-

Croix de Passion, installée à l'origine sur la place Carnot, déplacée à quelques mètres sur l'avenue Charles de Gaulle.

-

Croix datée de 1803, située sur le square Simon.

-

Croix datée de 1736, située avenue Notre-Dame à côté de la chapelle de la Miséricorde.

-

Croix du calvaire située avenue Clémenceau.

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

- le Musée Eburomagus - Maison de l'archéologie, inauguré en 2006, labellisée Musée de France, lieu du rapatriement des pièces du secteur, pour beaucoup de Bram, entreposées jusque-là au dépôt du Présidial, l'ancien Château de Castelnaudary. Elle abrite le siège du « Laboratoire d'archéologie du Lauragais ». Un musée « Hors les murs » a été créé en 2019 pour guider les visiteurs in situ vers les principaux points de découvertes archéologiques des cinquante dernières années. Il est constitué de onze panneaux explicatifs[140].

l'Église Saint-Julien-et-Basilisse, datant du XIIIe siècle, dédiée aux saints Julien et Basilisse. L'abside et le clocher font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le [141].

l'Église Saint-Julien-et-Basilisse, datant du XIIIe siècle, dédiée aux saints Julien et Basilisse. L'abside et le clocher font l'objet d'un classement au titre des monuments historiques depuis le [141].- le Cimetière de Bram, créé après la révolution.

- le Canal du Midi, port du XVIIe siècle (vingt anneaux) et écluse de Bram.

- le Château de Lordat datant du XVIIIe siècle (privé) reconverti en centre d'adaptation du travail[142].

- le pigeonnier du château de Lordat, XVIIIe siècle, appartenant au domaine de Bordeneuve (privé), restauré en 2020 dans le cadre du Loto du Patrimoine initié par Stéphane Bern[143].

- un fragment du mausolée datant du XVIIIe siècle de la famille de Lordat, détruit en 1793. Pierre sculptée ornant le frontispice, visible à l'entrée de l'allée Albert Gau, représentant sur un fond de draperies, un sablier figurant le temps qui s'écoule, entouré de deux grandes ailes et de faux symbolisant la mort[144]

- la chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde de Bram de style néogothique, construite dans la seconde moitié du XIXe siècle[145].

- la chapelle de l'Assomption, de style néoclassique, elle est datée de la seconde moitié du XIXe siècle.

- le poids public construit au XIXe siècle, restauré en 2021, il accueille depuis une boite à livres.

- le Monument aux morts situé dans le jardin public[146].

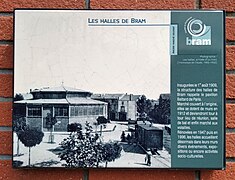

- la halle Claude-Nougaro baptisée du nom du célèbre chanteur toulousain en 2013, située sur la place Carnot[147]. Du type de celles créées par l'architecte Victor Baltard, inaugurée en 1909, elle accueille diverses manifestations et les délibérations du conseil municipal.

- le château de Valgros-Frontenac, datant du XIXe siècle (ou ce qu'il en reste après les incendies de 2005 et 2020)[148],[149].

- le mémorial de la Retirada, inauguré en 2009, situé devant l'entrée de l'ancien camp de Pigné sur la commune de Montréal[150],[151]

- le parc et la maison des Essars, ancien domaine de La Nauze. Transformé en 2014, après une donation partielle à la ville, en centre d'exposition consacré aux arts visuels et à la culture[152].

- Le patrimoine emblématique

-

Portail de l'église Saints-Julien-et-Basilisse située au centre du village circulaire.

-

Église Saints-Julien-et-Basilisse. Dalle funéraire en marbre dédiée au marquis Paul-Jacques de Lordat et à son fils le comte Joseph-Marie en 1765.

-

Façade principale du château de Lordat vue du parc.

-

Fragment du frontispice du mausolée de la famille de Lordat détruit en 1793.

-

Le pigeonnier du château de Lordat, situé sur le domaine de Bordeneuve.

-

Chapelle Notre-Dame-de-Miséricorde.

-

Chapelle de l'Assomption, située dans le village circulaire.

-

Mémorial de la Retirada situé sur le territoire limitrophe de la commune de Montréal d'Aude.

-

Sur le rond point de la Retirada, la sculpture d'Andres Blume (2004) symbolisant les grilles du camp de Pigné.

-

La halle Claude Nougaro.

-

L'ancien poids public transformé en boite à lire.

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

Personnalités des arts et des lettres

- Alexandre Louis Albert Charles de Bancalis de Maurel d'Aragon (1844-1896), décédé à Bram, diplomate et historien français.

- Loís Alibèrt (1884-1959), né à Bram, linguiste occitan, auteur notamment d'une grammaire, et accessoirement d'un dictionnaire, bases de la norme classique de l'occitan.

- Jean Cau (1925-1993), né à Bram, écrivain, journaliste, pamphlétaire, prix Goncourt 1961.

- Pierre Rolland (1926-1967), né à Bram, professeur de philosophie, champion de France d'échecs en 1956.

- Frédéric Bézian (1960), auteur de bande dessinée. Il vécut à Bram de 1963 à 1969 à qui il rend hommage en 2012 dans un album intitulé Aller-retour.

Personnalités des arts et des lettres, liées à leurs séjours au camp de Bram (1939-1940)[modifier | modifier le code]

- Manolo Valiente (1908-1991), peintre et sculpteur espagnol.

- Josep Bartolí (1910-1995), artiste et homme politique espagnol[153].

- Joaquim Vicens Gironella (1911-1997),sculpteur et écrivain espagnol.

- Antonio Soriano (1913-2005), libraire républicain espagnol[154].

- Adelita del Campo (1916-1999), danseuse républicaine espagnole.

Personnalités civiles

- Raymond Garcia (1948), né à Bram, tailleur de pierre, célèbre inventeur, lauréat du concours Lépine en 2003 et de celui de « l'Inventeur de l'année » sur M6 en 2007 pour son « Barbecue vertical »[155],[156],[157].

Personnalités politiques[modifier | modifier le code]

- Alain de Roucy (1172-1221), chevalier, seigneur de Bram de 1214 à 1221.

- Olivier de Termes (1200-1274), chevalier, seigneur de Bram de 1240 à 1265.

- La famille de Lordat à partir de 1598. Originaire de l'Ariège où elle possédait un château, est l'une des plus anciennes de l'Aude. Elle fit construire son château à Bram qui leur appartiendra jusqu'en 1856. Paul-Jacques (1554-1635) fonda la branche de Bram, suivi par Jean (1590-1681) Joseph-Marie (1725-1765) et plus tard Charles de Lordat (1829-1908), maire de Bram et député de l'Aude. Cinq de ses membres (Jean, Jacques, Louis, Paul-Jacques II et Joseph-Marie) furent gouverneurs de la Cité de Carcassonne[158],[159],[160],[161].

- Le roi Louis XIII (1601-1643), séjourna à Bram en 1632 et accorda en 1636 le droit à la ville de tenir son marché le mercredi. Une rue du village circulaire porte son nom. Une autre rue porte celui de son principal ministre, le cardinal de Richelieu présent à ses côtés en 1632.

- Bernard Lignières (1769-1847), député de la Haute-Garonne, pendant les Cent-Jours en 1815, né à Bram

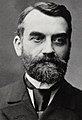

- Albert Sarraut (1872-1962), homme d'État, gouverneur général de l'Indochine française, président du conseil, ministre, député et sénateur de l'Aude. Inhumé au cimetière de Bram où avec son épouse, née Estève, il posséda une propriété. Il fut conseiller général du canton de Fanjeaux[162],[163],[164],[165],[166].

- Albert Gau (1910-1993), prêtre, résistant, journaliste et homme politique français, député de l'Aude, Juste parmi les nations. Créateur du centre d'éducation spécialisé de Sainte-Gemmes, à Bram.

- Lucien Villa (1922-2018), décédé à Bram, homme politique, membre du Parti communiste français, député de Paris (20e arrondissement).

- Pierre Seel (1923-2005), militant, victime du paragraphe 175, inhumé au cimetière de Bram.

- Jacques Cambolive (1940-2015), député de l'Aude, maire de Bram[167].

- André Viola (1971), homme politique, conseiller départemental du canton de la Piège au Razès, ancien maire de Bram et président du conseil départemental de l'Aude.

Personnalités scientifiques[modifier | modifier le code]

- Paul Vidal de La Blache (1845-1918) éminent géographe dont les atlas ont fait longtemps autorité en France. Apparenté par sa mère à Bram, née Bar, au domaine de La Seignoure. Il vécut au domaine las Brougues. Son frère cadet, le général François Vidal de la Blache (1848-1917) né et décédé à Bram repose au cimetière de Bram[168].

- Georges Milhaud (1892-1952), spéléologue, né à Bram, qui a exploré la grotte de la Devèze, a fondé le premier club de spéléologie de France (le club de la Montagne Noire et de l'Espinouse) et a organisé le premier congrès français de spéléologie en 1939.

Personnalités du sport[modifier | modifier le code]

- Robert Espanol (1929), né à Bram, champion de France de rugby à XV en 1949 et 1950 avec le Castres Olympique[169],[170].

- Henri Rancoule (1933-2021), né à Bram, est un ancien joueur de rugby à XV français. Il joua avec l'équipe de France et évolua au poste d'ailier. Trois fois champion de France avec le Football club lourdais XV Hautes-Pyrénées[171],[172].

- Les frères Spanghero, joueurs de rugby à XV : Laurent Spanghero (né en 1939), Walter Spanghero (né en 1943), Jean-Marie Spanghero (né en 1945) et Claude Spanghero (né en 1948). Un reportage spécial de l'émission Les Coulisses de l'exploit, présenté par Roger Couderc, qui leur est consacré, fut tourné à Bram en 1966[173].

- Personnalités liées à Bram (sélection).

Visites ministérielles à Bram[modifier | modifier le code]

- 20 octobre 1632 : Armand Jean du Plesis de Richelieu, principal ministre d'État en compagnie de Louis XIII ;

- 15 mars 1982 : Joseph Francheschi, secrétaire d'État aux Personnes âgées, pour l'inauguration du foyer-restaurant[174] ;

- 29 octobre 1990 : Paul Quilès, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Espace, pour l'inauguration du nouveau bureau de Poste ;

- 13 avril 2013 : Valérie Fourneyron, ministre des Sports, de la Jeunesse, de l'Éducation populaire et de la Vie associative, reçue au point d'information jeunesse[175] ;

- 19 avril 2013 : Michèle Delaunay, ministre déléguée chargée des Personnes âgées et de l'Autonomie, en visite à la maison de retraite[176] ;

- 18 novembre 2014 : Annick Girardin, secrétaire d'État au Développement et à la Francophonie, venue rencontrer des associations aux Essars[177].

- 18 novembre 2023 : Dominique Faure, ministre déléguée chargée des Collectivitées territoriales et de la Ruralité, venue assister à une réunion aux Essars consacrée au Canal du Midi[178],[179].

Gastronomie[modifier | modifier le code]

La spécialité « Le Bramais », est produite par la boulangerie-pâtisserie « Laval ». Il s'agit d'un gâteau à base de meringue, génoise et crème pâtissière[180].

Musique[modifier | modifier le code]

Fondé en 2000, l'association « Los Balents del Dimecres » (Les ballets du mercredi), chargée de promouvoir les musiques acoustiques du passé à nos jours, composée d'une trentaine de musiciens, accompagne également les manifestations officielles en qualité d'harmonie municipale[181].

Bram dans la littérature[modifier | modifier le code]

- Bram est largement évoquée dans le roman de Patrick Deville Taba-Taba, paru aux Éditions du Seuil en 2017[182].

- José Cabanis, décrit ses visites au « château de Frontenac », dans son roman paru chez Gallimard en 1960, Le Bonheur du jour.

Films tournés à Bram[modifier | modifier le code]

- Vie Sauvage de Cédric Kahn en 2014[183].

- Les Hommes du feu de Pierre Jolivet en 2016[184].

Héraldique et médaille de la ville[modifier | modifier le code]

|

Blason | D'or à la croix de gueules. |

|---|---|---|

| Détails | Ces armes sont dérivées de celles de la famille de Lordat dont le nom est éteint. Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

-

Avers de la médaille d'honneur de la ville de Bram.

-

Revers de la médaille d'honneur de la ville de Bram.

L'avers de la médaille de la ville est ornée du blason des Lordat soutenu par deux lions affrontés posés sur la devise de la commune. Le revers, représente le plan du village circulaire avec de profil l'église Saints-Julien-et-Basilisse située au centre, posés sur un épi de blé symbolisant l'activité céréalière de la ville.

Slogan et devise[modifier | modifier le code]

Le slogan de la ville diffusé depuis 2008 sur les réseaux sociaux et utilisé pour sa communication est : « Bram, la ville à vivre ! »

Sa devise, visible sur le fronton de la mairie et sur sa médaille d'honneur, est : « Cavilhat al teraïre coumo à la libertad » (Chevillé au terroir comme à la liberté).

Distinctions[modifier | modifier le code]

- Ville fleurie : une fleur depuis 2013;

- Petite cité de caractère depuis 2023;

- Ville Internet avec deux arobases (@) décerné par le label en 2024[185],[186].

Pour approfondir[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Chanoine Charpentier, Marquis Charles de Lordat, Un Page de Louis XV. Lettres à son oncle Louis, Comte de Lordat, Baron de Bram, brigadier des armées du Roi. (1740-1747), 422 p., Éditions Plon, Paris, 1908[187].

- Chanoine Jean-Pierre Andrieu, Bram sous l'ancien régime, monographie d'une communauté agricole suivie de notes d'histoire locale et de documents inédits, 212 p., Imprimerie Bonnafous, Carcassonne, 1910.

- Jean Ramière de Fortanier, Les droits seigneuriaux dans la sénéchaussée et comté du Lauragais (1553-1789), p. 140, 417.p, Librairie Marqueste, Toulouse, 1932.

- Jean Ramière de Fortanier, Chartes de franchises du Lauragais -recueil de documents relatifs à l'histoire du droit municipal, 794 p., Paris, 1939.

- Louis Alibert, « Les débuts de la Révolution à Bram », Carcassonne, Folklore, no 17-18 juillet-août 1939 (BM C- Garae)

- Michel Gayraud, L'inscription de Bram et les toponymes Eburomagus, Hebromagus, Cobiogamus en Gaulle méridionale, Éditions de Boccard, Paris, 1970

- Claude Jacquemay, En Lauragais, sous la Révolution et l'Empire, Bram, 430 p., Imprimerie Tinena, Quillan, 1986 (ISBN 2-950-1366-0-5)

- Laurent Carozza, Albane Burens et Sylvain Fry, « Bram - Buzerens », Archéologie de la France - Informations, (lire en ligne).

- Michel Passelac, « Bram - Le village », Archéologie de la France - Informations, (lire en ligne).

- Michel Passelac et Alain Vignaud, « Bram - La Gabache », Archéologie de la France - Informations, (lire en ligne).

- Michel Passelac, « Bram (Aude). Le village, rue Marceau », Archéologie médiévale, no 25, , p. 197 (lire en ligne).

- Michel Passelac, « Bram (Aude). Le village, rue Marceau », Archéologie médiévale, no 26, , p. 211 (lire en ligne).

- Michel Passelac, « Deux fours de potiers augustéens du Vicus Eburomagus (Bram, Aude) », Collection de l'Institut des Sciences et Techniques de l'Antiquité, no 760 « 20 ans de recherches à Sallèles d'Aude », , p. 143-162 (lire en ligne).

- Corinne Sanchez, « Les céramiques d’imitations au Ier siècle av. n. è. en Languedoc: l’exemple des sites de consommation », dans Mercè Roca Roumens & Jordi Principal, Les imitacions de vaixella fina importada a la Hispania citerior (segles i aC – i dC), Tarragona, Institut Català d’Arqueologia Clàssica, coll. « Sèrie documenta » (no 6), (lire en ligne).

- Gérard Jean, « Dictionnaire encyclopédique de l'Aude », tome 1, p. 242 à 247. Éditions de l'Académie des Arts et des Sciences de Carcassonne, 2000 (ISBN 978-2-9535768-0-1)

- Collectif, « Réfugiés espagnols dans l'Aude, 1939-1940 », catalogue de l'exposition présentée à Bram en juin 2004, 113 p., Édité par les Archives départementales de l'Aude, Carcassonne, 2004 ( (ISBN 2-86011-021-6))

- Émeline Grisoni, « La diffusion de la céramique sigillé sud-gauloise dans le vicus d'Eburomagus Bram, Aude » Toulouse. Université de Toulouse Le Mirail, mémoire de maîtrise, 2005 (BU Tlse)

- Francis Boudou, Communauté de Communes de la Piège et du Lauragais, Canton de Fanjeaux, Éditions Opération Vilatges al Pais 2008 (ISBN 978-2-9527614-1-3)[188]

- Anne Brenon, Jean-Loup Marfaing, Robert Marconis, Sébastien Vaissière «Le Lauragais, regards sur un patrimoine » Editions Loubatières, Toulouse, 2009. (ISBN 978-2-86266-597-9)

- Arnaud Barthès, « La vie municipale dans le Lauragais audois au lendemain de la Libération 1944-1945 », 92 p., Éditions du Centre Lauragais d'Études Scientifiques, Castelnaudary 2022 (ISBN 978-2-9575347-2-2)[189],[190]

Bande dessinée - Carnet de voyages[modifier | modifier le code]

- Frédéric Bézian, « Aller-retour », 79 p., Paris, Delcourt, 2012 (ISBN 978-2-7560-2305-2)[191].

- Claude Pelet, Gauthier Langlois, Dominique Baudreu, « L'Aude dans l'histoire », p. 23, 47 et 50, Béziers, Aldacom, 2006 (ISBN 2-9520911-2-9)

- Nathalie Louveau, Aude : carnet de voyage, Éditions du Cabardès, (ISBN 978-2-919625-73-4 et 2-919625-73-X, OCLC 1236008892, lire en ligne)

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Notice dans un dictionnaire ou une encyclopédie généraliste :

- Bram sur le site de l'Institut géographique national

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes et cartes[modifier | modifier le code]

- Notes

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- La part des ménages fiscaux imposés est le pourcentage des ménages fiscaux qui ont un impôt à acquitter au titre de l'impôt sur le revenu des personnes physiques. L'impôt à acquitter pour un ménage fiscal correspond à la somme des impôts à acquitter par les foyers fiscaux qui le composent.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Les données relatives à la surface agricole utilisée (SAU) sont localisées à la commune où se situe le lieu principal de production de chaque exploitation. Les chiffres d'une commune doivent donc être interprétés avec prudence, une exploitation pouvant exercer son activité sur plusieurs communes, ou plusieurs départements voire plusieurs régions.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[132].

- Cartes

- « Réseau hydrographique de Bram » sur Géoportail (consulté le 7 décembre 2021)..

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- « Cartographie interactive de l'exposition des sols au retrait-gonflement des argiles », sur infoterre.brgm.fr (consulté le ).

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la spécialisation de la production agricole par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée (SAU) moyenne par commune », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte du nombre d'exploitations et de la surface agricole utilisée par département », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Recensement agricole 2020 - Carte de la surface agricole utilisée (SAU) par commune et de la SAU moyenne », sur stats.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

Site de l'Insee[modifier | modifier le code]

- « Commune urbaine-définition » (consulté le ).

- « Unité urbaine 2020 de Bram » (consulté le ).

- « Base des unités urbaines 2020 », (consulté le ).

- Vianney Costemalle, « Toujours plus d’habitants dans les unités urbaines », (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune de Bram » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 à Bram » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 dans l'Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 à Bram » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans l'Aude » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 à Bram » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 à Bram » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 dans l'Aude » (consulté le ).

Autres sources[modifier | modifier le code]

- « "Petite cité de caractère", un nouveau label pour Bram »

, sur ladepeche.fr, (consulté le ).

, sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « Bram labellisée "Petite cité de caractère" », sur ladepeche.fr, (consulté le )

- Jean-Pierre Lagache, « Village de l'Aude: Bram, la cité gallo-romaine d'hier à aujourd'hui », sur belcaire.over-blog.com, (consulté le ).

- Carte IGN sous Géoportail

- Plan séisme.

- « Découpage en régions hydrographiques », sur sandre.eaufrance.fr (consulté le ).

- « Désoupage en territoires SDAGE/DCE du bassin Rhône-Méditerranée-Corse », sur rhone-mediterranee.eaufrance.fr, (consulté le ).

- « Fiche communale de Bram », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le ).

- Sandre, « le canal du Midi ».

- Sandre, « le Fresquel ».

- Sandre, « le ruisseau de la Preuille ».

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Bram et Fanjeaux », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « Fanjeaux_sapc » (commune de Fanjeaux) - fiche climatologique - période 1991-2020 », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Station Météo-France « Fanjeaux_sapc » (commune de Fanjeaux) - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.fr, (consulté le ).

- « Zonage rural », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Les lignes et les plans », sur rtca.carcassonne-agglo.fr (consulté le ).

- « Une aire de covoiturage s’installe à Bram », sur villedebram.fr, (consulté le ).

- Justine Bonnery, « Bram. Une aire de camping-car pour réhabiliter l’ancienne sablière », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « Au départ de Bram : Canal du Midi en bateau - Accès Carcassonne & Castelnaudary », sur locaboat.com, (consulté le ).

- Laurent Gauthey, « Aude : à Bram, les touristes de l’arrière-saison larguent les amarres », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « La voie verte trace la route d'un tourisme durable », sur aude.fr, (consulté le ).

- « Randonnée pédestre à Bram en Aude (11) », sur sentiers-en-france.eu (consulté le ).

- « Entre Belvèze et Bram, ils ont dit... », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « Bram. « Chemin du patrimoine végétal » et photos « A vue d'œil » à découvrir », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- « Albert Gau un humaniste qui a marqué Bram. Une promenade à son nom », Regards no 52, , p. 18 (lire en ligne)

- « ”Première Fleur” des ”Villes et Villages Fleuris” attribuée à Bram », sur midilibre.fr, (consulté le ).

- « Une Naissance = Un Arbre », sur villedebram.fr (consulté le ).

- « Les risques près de chez moi - commune de Bram », sur Géorisques (consulté le ).

- BRGM, « Évaluez simplement et rapidement les risques de votre bien », sur Géorisques (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs dans l'Aude »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur aude.gouv.fr (consulté le ), partie 1 - chapitre Risque inondation.

- « Retrait-gonflement des argiles », sur le site de l'observatoire national des risques naturels (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs dans l'Aude »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur aude.gouv.fr (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- « Liste des ZNIEFF de la commune de Bram », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « gravières et plaine de Bram » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Bram. Espace Idéal : des fouilles riches d’enseignements archéologiques », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- Michel Gayraud, « L'inscription de Bram (Aude) et les toponymes Eburomagus, Hebromagus, Cobiomagus, en Gaule méridionale », revue archéologique de Narbonnaise, t. III, , p. 103.

- Sous la direction de Jean-Marie Pérouse de Montclos, Le guide du patrimoine Languedoc Roussillon, Hachette, Paris, 1996, p. 176, (ISBN 978-2-01-242333-6).

- Michel Passelac, « Le Vicus Eburomagus. Éléments de topographie. Documents archéologiques », sur persee.fr, (consulté le ).

- Daniel Brun, Les mystères cathares, p. 45

- Nicolas Mengus, Châteaux forts au Moyen Âge, Rennes, Éditions Ouest-France, , 283 p. (ISBN 978-2-7373-8461-5), p. 142.

- Mengus 2021, p. 63.

- Gaston Jourdanne, Les bibliophiles, les collectionneurs et les imprimeurs de l'Aude, Carcassonne, Bibliothèque de la revue Méridionale, , 293 p., p. 203 à 205.

- Jules Villain, La France moderne. Grand dictionnaire généalogique, historique et biographique. Haute Garonne et Ariège., Marseille, Laffitte Reprints, , 1928 p., p. 1483 à 1488.

- Notice no PA00102574, sur la plateforme ouverte du patrimoine, base Mérimée, ministère français de la Culture

- Chanoine J-P Andrieu, Bram sous l'ancien régime, Carcassonne, Imprimerie Bonnafous, , 212 p., p. 130 à 131

- « Camp de Bram durant la Seconde Guerre mondiale », sur ajpn.org (consulté le ).

- Archives départementales de l'Aude, « Réfugiés espagnols dans l'Aude (1939-1940). Le camp de Bram », sur francearchives.gouv.fr (consulté le ).

- La Dépêche du Midi, « Un mémorial, à Bram, pour les Républicains Espagnols », La Dépêche du Midi, (ISSN 0181-7981, lire en ligne).

- « Bram. Déportation : une piqûre de rappel devant la stèle de la gare », sur ladepeche.fr, (consulté le ).

- Martine Jacot, « En Mémoire de Nice: Gisèle Lyon, 63 ans, et Germain Lyon, 68 ans », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- « communauté de communes Piège-Lauragais-Malepère - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de l'Aude (avant et après la réforme de 2010) », sur politiquemania.com (consulté le ).

- Claude Jacquemey, En Lauragais. Bram sous la Révolution et l'Empire, Quillan, Imprimerie Tinena, , 430 p. (ISBN 2-950-1366-0-5), p. 418

- « Bram: vos élus », sur villedebram.fr (consulté le ).

- « Bram. Conseil municipal des jeunes : 14 nouveaux élus », sur ladepechefr, (consulté le ).

- Sacha Nelken, « Dans l’Aude, Carole Delga rassemble ses troupes pour « une nouvelle aventure » »

, sur liberation.fr, (consulté le ).

, sur liberation.fr, (consulté le ).

- Christophe Parra, « Aude : à Bram, Carole Delga veut incarner un nouvel élan pour la gauche »

, sur lindependant.fr, (consulté le ).

, sur lindependant.fr, (consulté le ).

- Philippe Gagnebet, « La gauche hors-Nupes tente de se reconstruire autour de Carole Delga », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- Stéphane Thépot, « Chez Pol. Carole Delga invite Cali pour sa rentrée politique, entre Fête de l’Huma et du cassoulet »

, sur liberation.fr, (consulté le ).

, sur liberation.fr, (consulté le ).

- Laurent Marcaillou, « Dans l'Aude, Carole Delga défend « la gauche qui travaille » contre « la gauche qui braille » », sur lefigaro.fr, (consulté le ).

- Philippe Gagnebet, « A gauche, Carole Delga veut incarner un « rassemblement rassurant », à l’opposé de LFI La présidente socialiste de la région Occitanie, qui organisait les « Rencontres de la gauche », à Bram, dans l’Aude, samedi et dimanche, a tenu un discours sur la ruralité, proche de celui du communiste Fabien Roussel. »

, sur lemonde.fr, (consulté le ).

, sur lemonde.fr, (consulté le ).