Incendies de Paris pendant la Commune

pendant la Commune

musée Carnavalet, Paris.

| Date | 22-27 mai 1871 |

|---|---|

| Lieu | Paris |

Les incendies de Paris pendant la Commune sont des destructions par le feu, le plus souvent volontaires, de monuments et de bâtiments d'habitation de Paris pendant la Commune de Paris de 1871, essentiellement pendant la semaine sanglante, c'est-à-dire la période de reconquête de Paris par l'armée versaillaise du dimanche 21 au dimanche .

La plupart de ces incendies sont allumés par des communards (ou fédérés), surtout du 22 au 26 mai. Ils mettent le feu à des monuments majeurs de Paris, comme le palais des Tuileries, le Palais-Royal, le palais de justice ou l'Hôtel de ville, mais en épargnent d'autres comme la cathédrale Notre-Dame. Ils incendient aussi des maisons particulières, pour protéger leurs barricades de l'avancée des Versaillais. Livrer au feu les grands monuments parisiens est à la fois une stratégie du désespoir, un acte d'appropriation et de purification et une sorte de fête apocalyptique, alors que les communards livrent leurs derniers combats dans les rues.

Malgré des tentatives d'organisation, ces brasiers sont allumés dans les tout derniers jours de la Commune, tandis qu'elle est en pleine déliquescence, et les décisions sont en partie des initiatives locales, alors que les repères habituels, y compris sensoriels, sont bouleversés. Après leur défaite, les communards n'en reconnaissent pas tous la responsabilité.

Ces incendies constituent un point nodal de la mémoire de la Commune. Aux yeux des Versaillais, ils démontrent la barbarie des communards, en particulier des femmes de la Commune, autour desquelles est construit le mythe des pétroleuses. Les ruines qui en résultent ne sont pas reconstruites tout de suite et font l'objet d'une appropriation romantique et touristique, y compris par de nombreuses photographies. La disparition massive d'archives consumées lors de ces incendies prive Paris d'une partie de sa mémoire.

Paris assiégé (-)

Les bombardements prussiens et la barricade

La France a déclaré la guerre à la Prusse le . Après la capitulation de l'armée de Napoléon III à Sedan, les Parisiens proclament la République le , mais la guerre continue et, à partir du , Paris est assiégé par les Prussiens[Se 1]. Les canons prussiens bombardent régulièrement Paris, détruisant de nombreuses maisons, en particulier rive gauche. Le vacarme de la canonnade entretient la peur chez les Parisiens[Fo 1]. Ces combats autour de Paris pendant l'automne et l'hiver 1870-1871 entraînent des sinistres. À partir de , des bâtiments, des ponts, des fermes, des meules et des forêts sont brûlés par les deux armées. En , Paris est touché par des départs de feu, vite maîtrisés, conséquences des bombardements par les Prussiens[Ca 1].

Dès la Révolution française, référence majeure des communards, la peur de voir l'ennemi détruire Paris se développe et elle imprègne l'esprit de beaucoup de révolutionnaires parisiens au cours du XIXe siècle. Les fédérés vont transformer cette peur en une volonté de détruire et reconfigurer Paris, d'abord par la barricade. En effet, la barricade, si elle est l'élément majeur de la défense des rues parisiennes pendant la Commune, est aussi et d'abord une destruction du tissu urbain, qui supprime la différence entre espace privé et espace public. C'est le début du processus qui mènera à l'incendie d'une partie de la ville par les communards[Fo 2].

Le siège de l'armée versaillaise

Après l'insurrection du qui déclenche la Commune de Paris, la France se retrouve dans une situation de guerre civile, entre d'un côté le gouvernement dirigé par Adolphe Thiers, qui a fui à Versailles, où siège aussi l'Assemblée nationale qui le soutient, et de l'autre la Commune de Paris, qui dirige uniquement Paris[Se 2], malgré des tentatives de communes insurrectionnelles en province[1].

Le second siège de Paris est mené par les troupes versaillaises du au . Adolphe Thiers adopte une stratégie prudente d'investissement progressif de la capitale, parce que cette dernière est protégée par son enceinte et considérée comme une forteresse[Fo 2]. Le gouvernement de Versailles ne prend pas de risque. Il cherche à éviter tout échec par crainte d'être renversé par l'Assemblée nationale, que l'armée se débande, que les grandes villes connaissent des soulèvements ou que les Prussiens interviennent[To 1].

L'armée versaillaise bombarde les alentours de Paris, en particulier les forts qui protègent la ville, beaucoup plus intensément que ne l'avaient fait les Prussiens, puisque l'objectif versaillais est la neutralisation des forts et de l'enceinte. Ces destructions renforcent la détermination des communards, y compris à détruire eux-mêmes la ville s'ils ne parviennent pas à la défendre[Fo 2].

Des incendies se produisent donc dans la banlieue ou dans l'Ouest de Paris, à Auteuil, Passy, Courbevoie, Asnières, Levallois-Perret, Clichy, Gennevilliers et Montrouge. Ils sont dus aux bombardements des Versaillais ou aux feux déclenchés par les communards. Les fédérés ont des projets incendiaires à Bagneux et à Vanves, mais ils n'ont pas le temps de les mettre en œuvre à cause de la rapidité de la conquête versaillaise. Au total, peu de feux ont été allumés dans l'Ouest parisien[Ca 2].

Les incendies de la semaine sanglante

Pendant la semaine sanglante, la chronologie des destructions par le feu est celle de la reconquête de Paris par les troupes versaillaises, d'Ouest en Est, du dimanche au dimanche [Ca 3].

À l'Ouest, lundi

Après un premier incendie des baraquements du Champ-de-Mars[No 1], le feu prend le soir du lundi dans les combles du ministère des Finances, alors rue de Rivoli[No 1],[Se 3],[Ca 3], allumé par les obus versaillais[No 1],[Se 3]. Il est éteint par les pompiers de la Commune[No 1].

La responsabilité de cet embrasement du ministère des Finances est un enjeu important des débats après la Commune. En effet, comme c'est le premier feu important, le camp qui l'a déclenché est accusé par l'autre d'avoir entraîné les incendies suivants. Tous les communards en exil accusent les obus des canons versaillais. Le Versaillais Catulle Mendès également[Fo 3]. Selon l'écrivain anticommunard Maxime Du Camp, il y a deux incendies successifs au ministère des Finances, le premier à cause des obus versaillais le lundi , éteint par les fédérés, puis un second le lendemain qu'ils allument eux-mêmes[Le 1],[2].

Les premiers grands incendies, mardi 23 mai

Jusqu'au , les troupes versaillaises ne rencontrent guère de résistance sérieuse. Les premiers grands incendies coïncident avec une intensification de la défense communarde[Fo 4]. Après des préparatifs terminés vers 18 heures le , des communards brûlent plusieurs monuments la nuit suivante[Le 2] : le palais de la Légion d'honneur, le palais d'Orsay où est installée la Cour des comptes, la Caisse des dépôts, le palais des Tuileries ainsi que les rues proches[No 1],[Ca 3],[Le 2]. La rue de Lille va compter parmi les rues les plus atteintes par les incendies[2]. Les Versaillais jugent prudent d'attendre le lendemain pour contourner ces feux[Fo 4].

Les Tuileries sont le quartier général du général insurgé Jules Bergeret, qui y dirige les combats avec six cents hommes. Devant la progression des Versaillais[2], il décide de mettre le feu à ce palais, avec Alexis Dardelle, Étienne Boudin et Victor Bénot[Se 4],[Ca 4],[Ti 1]. Dardelle est le gouverneur du palais des Tuileries, nommé le par la Commune[3]. Le , l'incendie est préparé grâce à des chariots de poudre, de goudron liquide, d'essence de térébenthine et de pétrole[Ti 1]. Avec ces matières inflammables, les fédérés arrosent les tentures, les rideaux et les parquets et déposent dans le salon des maréchaux et au pied de l'escalier d'honneur des barils de poudre[4] pendant que Dardelle organise l’évacuation des chevaux, des harnais et des objets précieux des Tuileries et fait sortir les employés en leur annonçant une explosion imminente[3]. Les communards allument le feu avec de grandes perches enflammées[4]. Ensuite, Dardelle et Bergeret contemplent les flammes de la terrasse du Louvre[3]. Les Tuileries brûlent jusqu'au vendredi [Ti 1].

Émile Eudes met le feu au palais de la Légion d'honneur[Se 4],[Ca 4], sur ordre du Comité de salut public[3]. L'ordre d'incendier le palais de la Légion d'honneur le est aussi attribué lors de son procès en 1872 à Émile Gois[5], mais les preuves manquent[No 2]. Le même jour, la progression des Versaillais est également ralentie par les feux allumés dans le quartier de la Madeleine et au carrefour de la Croix-Rouge[a] défendu par Eugène Varlin et Maxime Lisbonne[Fo 4].

Autour de l'Hôtel de ville, mercredi 24 mai

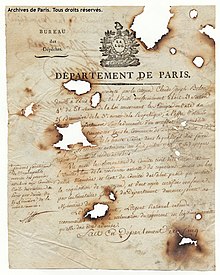

Archives de Paris.

Le mercredi , des incendies sont allumés dans la journée au Louvre[Ca 3] — malgré, selon ce qu'il affirme plus tard, l'opposition de Bergeret[Ca 4] — dans des maisons rue Saint-Honoré, rue de Rivoli et rue Royale où il semble que sept personnes meurent asphyxiées, au Palais-Royal (peu endommagé) à l'Hôtel de ville (totalement détruit), au Palais de justice, à la Conciergerie, à la Préfecture de police, au théâtre de la Porte-Saint-Martin (anéanti)[Ca 3] et au Théâtre-Lyrique[Se 4]. Des groupes d'incendiaires préparent des bûchers et des tonneaux de poudre et arrosent les murs de pétrole avant d'allumer le feu[Se 4]. L'incendie du Palais de justice est limité grâce à l'effondrement d'un grand calorifière empli d'eau qui servait pour le chauffage, la rupture de son réservoir provoquant une inondation[Le 3].

L'ordre de brûler l'Hôtel de ville est donné par Jean-Louis Pindy, qui en est le gouverneur depuis le [No 3], celui de mettre le feu à la Préfecture de Police et au Palais de justice émane de Théophile Ferré. Ces deux ordres sont donnés vers 10 heures du matin[No 1],[No 4],[Se 4]. Victor Bénot joue un rôle majeur dans l'incendie du Palais-Royal[Ca 4] et aurait mis le feu à la bibliothèque du Louvre[6]. L'incendie allumé le même jour place du Château-d'Eau permet de ralentir l'avancée versaillaise[Fo 4]. Dans l'après-midi[No 4], Maxime Lisbonne fait sauter la poudrière du jardin du Luxembourg[Ca 4].

Le mardi et le mercredi , les fédérés mettent aussi le feu à de nombreuses maisons qui jouxtent leurs barricades, rue Saint-Florentin, rue du Faubourg-Saint-Honoré, rue du Bac, rue Vavin, place de l'Hôtel-de-Ville, boulevard de Sébastopol[Se 3],[Ca 5], etc. En plus des bâtiments déjà cités, le feu détruit aussi, totalement ou partiellement, les Archives de la Seine, la direction de l'artillerie place de l'Arsenal, le temple protestant de la rue Saint-Antoine et la caserne du quai d'Orsay[Se 4].

À l'Est de Paris les et

Le jeudi , l'incendie de l'Hôtel de ville se termine tandis que commence celui des Greniers d'abondance, dépôts de vivres situés boulevard Bourdon[Ca 3],[Le 4].

Vendredi , les docks de La Villette — où sont stockées des matières explosives en grande quantité[Le 4] — sont en feu et la colonne de la Bastille est cernée de flammes. Le samedi , c'est à Belleville et au Père-Lachaise qu'on allume des feux[Ca 6].

Brûlent également, en partie ou entièrement, la capsulerie de la rue de l'Orme, le théâtre des Délassements-Comiques, l'église de Bercy, la mairie du 12e arrondissement — en 1873, Jean Fenouillas sera fusillé pour ces deux incendies[No 5] —, la manufacture des Gobelins[Se 4] et des maisons près des barricades, rue de Bondy, boulevard Mazas[b], boulevard Beaumarchais[Se 3],[Ca 5], etc.

Les incendies sont en général circonscrits aux bâtiments qu'on veut brûler et la propagation accidentelle du feu est rare. Les percées haussmanniennes sont d'efficaces coupe-feu[Fo 4].

Chaleur et lumière, odeurs et bruits

Pendant la semaine sanglante, les employés de l'observatoire du Luxembourg continuent leurs relevés météorologiques, sauf le mercredi , journée où l'observatoire est sur la ligne de front. On connaît donc le temps qu'il fait à Paris pendant les combats et les incendies. Du dimanche au jeudi , la température (mesurée à midi) augmente, passant de 18 °C à 25 °C. Il fait chaud pour la saison. Le temps est sec et le vent est modéré ou faible[Fo 5].

Du mardi, jour du début des grands feux, au jeudi soir, le vent souffle vers l'est. Il rabat donc la fumée, les cendres et les débris sur les insurgés. Dans la journée de jeudi, la chaleur intense pour la saison accentue l'impression de suffocation[Fo 5]. Jusqu'au vendredi , les Parisiens respirent l'âcre odeur des fumées qui s'élèvent dans le ciel tandis que le canon gronde et que résonnent les coups de fusil. Le feu environne les combattants et exacerbe les passions[Se 5].

De nombreux témoins décrivent un bouleversement des repères spatiaux, temporels et sensoriels. Au Paris nocturne éclairé par les flammes s'oppose un Paris où la lumière du jour est obscurcie par les fumées, où tout est noirci par les cendres. Les particules de papiers des archives brûlées flottent dans l'air. On en retrouve jusqu'à Évreux quand le vent tourne à la fin de la semaine. Les Parisiens sentent une « une odeur âcre, insupportable, nauséabonde ». L'incendie et les combats sont bruyants, du son des mitrailleuses aux explosions des obus et de la poudrière du Luxembourg et à l'effondrement de pans de bâtiments[Ca 7]. Le Parisien Henry Dabot, par exemple, évoque « le long mugissement des grands monuments qui s'écroulent »[Fo 6].

- Incendies des Tuileries et de l'Hôtel de ville

-

Incendie des Tuileries - Lithographie de Léon Sabatier et Albert Adam Paris et ses ruines, 1873 - Bibliothèque historique de la ville de Paris.

-

Incendie de l'Hôtel de ville - Lithographie de Léon Sabatier et Albert Adam Paris et ses ruines, 1873 - Bibliothèque historique de la ville de Paris.

-

Theodor Josef Hubert Hoffbauer L'incendie de l'Hôtel de Ville de Paris. Paris à travers les âges, Firmin-Didot, 1885.

Pour comprendre ce qui se passe et bénéficier d'une vue panoramique, beaucoup de Parisiens montent au dernier étage ou sur le toit de leur immeuble. C'est le seul moyen de prendre la mesure du nouveau foyer. Les brasiers sont terrifiants, surtout la nuit. Un Parisien anonyme de la rue Saint-Denis décrit :

« Le ciel était rouge et chaque instant on voyait que la clarté augmentait et l'étendait. C'est dans cette la nuit à jamais néfaste que les fédérés mirent le feu partout pour ne laisser que des ruines aux vainqueurs […] horizon enflammé et infernal[Fo 6]. »

Le spectacle bouleverse et effraie, par exemple cette jeune Américaine qui témoigne : « J'ai souvent eu peur pendant la Commune, mais je ne me souviens de rien d'aussi terrifiant que les incendies ». La peur et l'exaspération nourrissent la chasse aux communards pratiquée par les soldats versaillais[To 2]. Face aux feux, les réactions des Parisiens anticommunards oscillent entre deux pôles. Dans les quartiers reconquis par l'armée versaillaise, la foule en colère agresse les prisonniers communards, surtout à cause des incendies. L'autre réaction est le mutisme, la sidération. Ludovic Halévy l'écrit : « Nous ne trouvons pas une parole à dire »[Fo 6].

Le vendredi , le temps change. Le vent tourne et la température chute à 17 °C[Fo 5]. Le ciel se couvre et la pluie tombe. Ces averses trempent les combattants mais facilitent la lutte contre les flammes[Se 6]. Le vent rabat la fumée vers l'ouest, mais comme les combats se déroulent maintenant dans l'Est de Paris, les principaux feux brûlent derrière les combattants, qui ne sont donc pas gênés par la fumée[Fo 5].

Le lendemain, le samedi , la journée commence dans le brouillard auquel succède la pluie[Se 7], forte et constante. Elle contribue à éteindre les incendies, alors que la victoire des Versaillais ne fait plus de doute. Certains y voient un signe divin. Le dimanche il ne pleut plus et la température remonte à 20 °C. Le vent souffle fort, vers l'est, attisant les derniers feux alors que la Commune mène ses ultimes combats[Fo 5].

Des monuments épargnés

Jouxtant le Palais de justice, la Sainte-Chapelle échappe à l'incendie. Dans la cathédrale Notre-Dame, les fédérés ont peut-être allumé un début de foyer avec des chaises et des bancs, éteint rapidement par les habitants du quartier[Ca 3]. C'est du moins le scénario raconté par les Versaillais. Le plus probable est que les communards eux-mêmes renoncent à brûler la cathédrale pour ne pas faire de victimes parmi les blessés fédérés abrités dans l'Hôtel-Dieu tout proche et parce que Notre-Dame n'est pas un de leurs objectifs : elle n'est pas un monument central pour eux, contrairement à l'Hôtel de ville[7]. De manière générale, les communards ne mettent pas le feu aux églises, ce qui peut paraître étonnant quand on connaît leur anticléricalisme. On ne sait pas exactement pourquoi[Fo 3]. Quant à l'Hôtel-Dieu, le temps d'évacuer les malades il est trop tard pour mettre le feu, ce secteur étant passé sous contrôle versaillais[Ca 3].

La Banque de France n'est pas incendiée grâce à son sous-gouverneur, le marquis de Ploeuc, et à Charles Beslay, commissaire de la Commune, qui s'opposent à toute tentative[Ca 8]. Beslay, exilé en Suisse, l'assume en 1873 dans Le Figaro : « Je suis allé à la Banque avec l'intention de la mettre à l'abri de toute violence du parti exagéré de la Commune et j'ai la conviction d'avoir conservé à mon pays l'établissement qui constituait notre dernière ressource financière »[No 6],[8].

Les Archives nationales, la Bibliothèque Mazarine et celle du Luxembourg sont également sauvées par des communards[Se 4]. Le directeur des Archives nationales, Alfred Maury et Louis-Guillaume Debock, délégué de la Commune à l'Imprimerie nationale, réussissent à s'opposer aux projets d'incendie[Ca 9]. Debock dirige l'Imprimerie nationale voisine des Archives nationales et il veille à ce que ces dernières ne soient pas incendiées ni touchées par les obus communards[9]. Debock va jusqu'à menacer de son revolver le commandant qui projette de brûler l'Imprimerie nationale le mercredi . Nommé par la Commune, Debock tient à accomplir son mandat. Le commandant qui veut mettre le feu se réclame, lui, du Comité de salut public. Cet épisode est révélateur de la désorganisation de la Commune dans ses derniers jours[Fo 3].

Selon l'historien Jean-Claude Caron, au total, entre 216 et 238 bâtiments sont détruits ou endommagés par le feu. Tout Paris n'est donc pas en feu, même si les bâtiments qui brûlent sont symboliquement très importants. Les derniers foyers sont éteints le . En dehors des sept asphyxiés, les récits qui font état de victimes directes des incendies sont peu crédibles car clairement anticommunards[Ca 6]. Les maisons sont habituellement incendiées après l'évacuation de leurs habitants[Fo 3]. En se basant sur les plaintes et les indemnisations après la semaine sanglante, Hélène Lewandowski compte au moins 581 bâtiments plus ou moins endommagés dont 186 maisons et 32 bâtiments publics à cause des incendies[2].

La Commune et le feu

Organisation et spontanéité

|

| |

Médaille de la Commune de Paris en l'honneur de François-Louis Parisel, chef de la délégation scientifique des poudres et salpêtres, .

Diamètre : 4,1 cm, poids : 34,19 g. Musée Carnavalet, Paris. | ||

Le , la Commune crée une Délégation scientifique et place à sa tête François-Louis Parisel, un pharmacien[No 7],[Ca 10],[Fo 7]. Selon sa propre proposition, il doit s'occuper des produits alimentaires, des aérostats, des poisons et des moyens de destruction[No 7]. Les livres de compte de la Délégation scientifique montrent que Parisel achète du matériel en petite quantité, pour se livrer à des expériences, mais qu'il ne dispose pas de grands stocks de matière inflammable[Fo 7]. Il appelle à l'invention d'armes et d'engins à projectiles chimiques[Ca 10], mais les projets présentés par les citoyens sont plutôt irréalistes[Fo 7]. Il est chargé le de mettre sur pied des équipes d'« artilleurs fuséens ». Deux jours après, ils sont officiellement vingt-sept[Ca 10].

Mardi , en plein combat dans Paris, le Comité de salut public donne l'ordre aux municipalités parisiennes de réunir « tous les produits chimiques, inflammables et violents qui se trouvent dans leur arrondissement et de les concentrer dans le 11e arrondissement »[Ca 4]. Le lendemain, mercredi , il décrète la création de brigades de fuséens, 400 hommes commandés par Jean-Baptiste Millière, Louis-Simon Dereure, Alfred-Édouard Billioray et Pierre Vésinier, avec pour mission d'incendier « les maisons suspectes et les monuments publics ». Si ces tentatives d'organisation sont trop tardives pour être efficaces[Ca 10], la Commune a néanmoins le temps de constituer des réserves de produits incendiaires (tonneaux de pétrole, projectiles incendiaires, stocks de poudre) dans l'Est de Paris, de La Villette à Charonne, que les troupes versaillaises récupèrent après leur victoire[Ca 11].

Les combats de la Commune sont menés dans un ajustement continu entre organisation et spontanéité[To 3]. Les ordres de la Commune qui enjoignent d'allumer des feux pour la guerre urbaine sont tardifs et limités aux lieux précis où on se bat. Plus généralement, il est difficile de distinguer ce qui relève de la responsabilité collective et de l'initiative individuelle, alors que, en plein combat, les instances de la Commune ne se réunissent plus[Ca 4]. La désorganisation générale et l'initiative locale sont la règle. Les différents groupes de communards, d'une centaine d'hommes en général, sont isolés, encerclés, en infériorité numérique. Ne combattent réellement que les plus déterminés des fédérés[Fo 8]. Beaucoup de foyers sont allumés de manière improvisée, les combattants locaux répandant du pétrole[Fo 3].

Les écrits anticommunards reflètent des rumeurs assimilant les incendies à la criminalité organisée : des feux seraient allumés par des milliers d'incendiaires, hommes, femmes et enfants ; le réseau des égouts serait miné ; des étiquettes seraient apposées sur les maisons à brûler ; des œufs seraient garnis de capsules de pétrole ; des ballons libres seraient lestés de produits incendiaires, etc. Ces rumeurs sont démenties par les faits, mais l'usage du feu est ici un argument pour disqualifier la guerre menée par les communards, assimilée à une sale guerre, qui n'en respecte pas les lois[Ca 11].

La presse versaillaise décrit des gardes nationaux apportant des bonbonnes de pétrole et des « pompiers pétroleurs », surtout pour l'incendie du Palais-Royal, mais les 117 pompiers arrêtés après la semaine sanglante ont presque tous été relâchés et il semble bien qu'ils ont massivement refusé d'utiliser leurs pompes pour arroser de pétrole les bâtiments. Certains ont même tenté d'éteindre les feux en plein combat[Ca 4]. Juste après la semaine sanglante, ces rumeurs nourrissent et sont nourries par un climat de peur, décrit par Émile Zola dans sa sixième lettre publiée par le journal Le Sémaphore de Marseille le :

« Après la terreur rouge, il règne en ce moment à Paris une terreur nouvelle et particulière que je nommerai la terreur du feu. La croyance entêtée du plus grand nombre est que les incendiaires ne s'arrêteront pas, même après le rétablissement de l'ordre, et que, pendant de longs mois, des incendies se produiront sur tous les points de Paris […]. La moitié de Paris a peur de l'autre. […] Si on a le malheur de s'arrêter devant un pan de mur, on voit aussitôt des regards sombres se fixer sur vous et épier vos mouvements[Le 5]. »

Les communards et la responsabilité des incendies

Après avoir pris le contrôle de la ville, l'armée versaillaise mène une véritable chasse à l'incendiaire dans les rues et interdit le commerce de pétrole[Ca 6]. Les registres judiciaires recensent 175 personnes incriminées pour avoir mis le feu. Sur les quelque 40 000 fédérés qui passent devant la justice militaire après la Commune, 41 seulement sont jugés pour incendie volontaire. 16 d'entre eux sont condamnés à mort (dont 5 exécutés, les autres voyant leur peine commuée en emprisonnement ou en travaux forcés) et 24 aux travaux forcés. Parmi ces condamnés, Baudoin, condamné pour avoir mis le feu à l'église Saint-Éloi, Victor Bénot pour l'incendie des Tuileries, Louis Decamps pour le feu de la rue de Lille. Il faut ajouter les condamnations par contumace, ce qui porte le total à une centaine de condamnations. Ce résultat ne mesure pas le nombre réel d'incendiaires, largement supérieur, parce qu'ils sont bien plus difficiles à appréhender que les combattants, arrêtés les armes à la main[Ca 12].

Les incendiaires sont d'abord assimilés à des criminels de droit commun et comme tels sont exclus de la première proposition d'amnistie des communards déposée, sans succès, par Henri Brisson dès . L'amnistie plénière finalement votée en 1880 ne fait plus de différence[10].

Après leur défaite, les communards n'admettent pas tous au même degré leur responsabilité. Ainsi, Vésinier prétend que seuls les obus versaillais sont les causes des départs de feu ; toutefois cette affirmation maximaliste rencontre peu d'écho. En revanche, celle d'Arthur Arnould, de Gustave Lefrançais ou de Jean Allemane, qui pointent la responsabilité d'anciens agents du Second Empire ayant intérêt à faire disparaître les documents prouvant leur implication, a plus de succès[Ca 13].

Lefrançais ne reconnaît la responsabilité de la Commune que dans la destruction par le feu des Tuileries et du Grenier d'abondance, qu'il approuve, mais pas dans celle de l'Hôtel de ville, qu'il condamne. On incrimine aussi des rancunes et règlements de compte personnels : foyers allumés dans des magasins par d'anciens employés selon Jules Andrieu, déclenchement de feu de maisons par leur propriétaires pour faire disparaître des preuves de faillite ou pour toucher des indemnisations selon Louise Michel[Ca 13]. Certains communards justifient ou approuvent l'incendie, comme Eugène Vermersch, Victorine Brocher[Ca 13], Prosper-Olivier Lissagaray ou Gustave Paul Cluseret[Fo 9]. Pour eux, le feu est un moyen révolutionnaire légitime[Ca 13].

Choix tactique, stratégie du désespoir et fête de souveraineté apocalyptique

Dès la fin de la semaine sanglante, l'attribution de la responsabilité des feux entre fédérés et Versaillais est un enjeu politique important. À part l'incendie du ministère des Finances et celui de Belleville, sans doute allumés par les boulets rouges tirés par les canons versaillais, la très grande majorité des feux sont incontestablement le fait des communards[Ca 13].

Photo de Bruno Braquehais,

bibliothèque historique de la ville de Paris.

Lors des révolutions précédentes, celle de juillet 1830 et celle de février 1848, des incendies ont été allumés, mais ces feux ont été de peu d'ampleur, à cause des victoires rapides des révolutionnaires[Le 6]. La guerre menée par la Commune est une guerre défensive en milieu urbain. Dans ce cadre, mettre le feu est une tactique complémentaire à la défense d'un territoire structuré par les barricades[Ca 10]. L'incendie des maisons sur lesquelles s'appuie la barricade est une réponse à la tactique versaillaise du « cheminement », qui consiste à encercler la barricade en progressant à travers les bâtiments, en perçant les murs. Les communards cherchent à « opposer aux envahisseurs une barrière de flammes »[Fo 4], comme le dit Louise Michel[7]. Lorsque la barricade est en passe d'être prise par les Versaillais, on l'évacue en brûlant les maisons qui l'environnent[Ca 10].

Par exemple, mercredi , le théâtre de la Porte-Saint-Martin est incendié pour protéger le repli des fédérés vers la place de la Bastille et celle du Château-d'Eau[c]. Le lendemain, les défenseurs de la barricade de la rue Thévenot sèment la panique en mettant le feu à la boutique d'un marchand de vin[To 4]. Le feu est en fait la dernière arme[No 1], même si certains communards, comme Jules Andrieu, la condamnent[Ca 13].

Toutefois, les nécessités du combat ne sont qu'une partie de l'explication[Se 3]. Pour les Versaillais, les communards ont allumé ces feux dans une sorte de stratégie du désespoir, résumée dans le mot d'ordre attribué à Charles Delescluze : « Moscou plutôt que Sedan[d] »[Ca 13],[Le 6]. Le , dans un discours prononcé à l'église Saint-Sulpice, Louise Michel proclame : « Oui, je le jure, Paris sera à nous ou Paris n'existera plus ! »[Se 8]. Pour le général Appert, qui dirige la justice militaire et qui condamne les communards : « Rien n’indique un plan d’ensemble. C’est, je crois, à la fin seulement que les insurgés, n’ayant plus d’espoir, se sont décidés à incendier Paris »[Le 7],[2].

Plus profondément, les fédérés s'attaquent aux bâtiments qui symbolisent, à leurs yeux, les pouvoirs : celui de l'État monarchique, celui du gouvernement centralisé, celui de l'Église, celui de l'armée[Se 3]. L'incendie des monuments symboliques est en fait un dernier acte de souveraineté, d'appropriation en même temps qu'une purification, une forme d'iconoclasme révolutionnaire[7], qui prolonge la mise à bas de la colonne Vendôme et la démolition de l'hôtel particulier d'Adolphe Thiers, qui ont eu lieu avant la semaine sanglante[Fo 8]. Le communard Paul Martine, dans ses Souvenirs d'un insurgé, décrit ainsi son état d'esprit lors de la semaine sanglante :

« Demain, les bandits de Versailles vont rétablir la royauté absolue, le drapeau blanc, le règne du gentilhomme et du prêtre. […] Notre défaite marque la mort de la Révolution dans le monde. Hé bien, non ! Ils n'auront rien de ce qui fut notre joie et notre honneur ! On incinère son drapeau plutôt que de le rendre à l'ennemi. Hé bien, oui ! Nous allons incinérer Paris, plutôt que de le rendre profané, vaincu, asservi aux Prussiens et aux Bourbons[Se 4] ! »

Pendant la Commune, l'Hôtel de ville est le principal lieu du gouvernement, collectif, où est installé le Conseil de la Commune. La Commune est un projet de fédération universelle dont la base sera à l'échelle de chaque ville. L'Hôtel de ville de Paris symbolise cette ambition. Les communards y mettent le feu parce qu'ils refusent qu'il tombe aux mains de ceux qui sont les ennemis de ce projet[No 8]. Pour d'autres fédérés, comme Jules Andrieu, l'Hôtel de ville a peu de valeur parce qu'il est un lieu de trahison, où le peuple a été spolié de ses révolutions depuis celle de 1830[Fo 9],[7].

Pour les communards, brûler les Tuileries permet de faire disparaître un des symboles du Second Empire[No 9] et cet incendie, certainement le plus significatif des feux allumés pendant la semaine sanglante, fait partie d'une sorte de fête apocalyptique[Fo 10]. Il prolonge la fête que la Commune organise le aux Tuileries, avec un grand concert gratuit où la foule se presse. Le , les Parisiens sont nombreux sur les Buttes-Chaumont à contempler le spectacle des flammes dévorant les Tuileries et à manifester leur joie. Gustave Lefrançais l'avoue : « oui, je suis de ceux qui ont tressailli de joie en voyant flamber ce sinistre palais »[Fo 10]. Les Parisiens font souvent le parallèle entre les flammes destructrices et les illuminations festives[Fo 6].

En résumé, les communards incendient Paris pour trois raisons principales : mieux se défendre alors qu'ils sont désorganisés, affirmer leur appropriation des monuments et de la ville et se venger des Versaillais et des déserteurs. Selon Jules Andrieu, mettre le feu est « un mot d'ordre donné par personne, accepté par tout le monde »[Fo 8].

Images, imaginaire et mémoire des incendies

Folie sauvage, punition divine et flammes dans la nuit

Dès la fin de la Commune, celle-ci devient l'enjeu d'une guerre de mots et d'images. La violence des foyers allumés pendant la semaine sanglante est centrale dans les descriptions des Versaillais, qui font appel à l'imaginaire de l'orgie, sauvage et étrangère, avec des rappels de l'incendie de Moscou de 1812. Le feu est l'arme de « la vengeance des nègres », des Barbares, des Huns, de Tamerlan… La Commune est décrite comme l'enfant de Néron[Ca 7]. Selon Paul de Saint-Victor :

« Aux lueurs de l'incendie de Paris, le monde a pu voir combien la tyrannie et la démagogie se ressemblent. Néron, à travers les siècles, y passait sa torche à Babeuf[Fo 11]. »

Dans ces discours, le révolutionnaire n'est finalement qu'un barbare, ennemi de la beauté[2]. Il est aussi un fou et l'incendie est la preuve de cette démence. Cette interprétation se retrouve dans les œuvres des écrivains jusque dans les années 1890, que ce soit Edmond de Goncourt dans son journal, Paul de Saint-Victor dans Barbares et Bandits, Alphonse Daudet dans les Contes du lundi ou Émile Zola, dans La Débâcle[Ti 1].

Les témoins versaillais ne comprennent pas que beaucoup d'incendies s'expliquent par la nécessité de la défense urgente des barricades, mais ils saisissent bien qu'il s'agit d'une fête de souveraineté, la dernière manifestation de pouvoir de la Commune[Fo 12]. En cela, les communards méritent d'être punis. Le champ lexical de l'enfer et de la punition divine est convoqué, par exemple par le polémiste catholique Louis Veuillot :

« Paris se tord dans les flammes allumées par les idées et par les mains de ses fils. dernier mot de la Commune, elle-même dernier mot de la Révolution ! […] Ni Babylone, ni ses filles, ni la vieille Sodome ni la vieille Gomorrhe n'ont ainsi péri de leurs propres mains. Pluie de feu, pluie de soufre, averses de feu liquide, trombes de fer brûlant ! […] Dieu est resté silencieux devant la destruction comme il l'avait été depuis le blasphème. Jérusalem est dépassée. Depuis le Christ, aucune ville n'est tombée de cette mort[Ca 7]. »

Musée Carnavalet, Paris.

Dans les écrits versaillais, la comparaison avec l'Apocalypse biblique est fréquente. Cette métaphore démontre l'horreur qu'inspire la Commune de Paris[11],[12] en même temps qu'elle insiste sur la capacité de Paris à aller de l'avant[11].

Parmi les thèmes récurrents des textes versaillais, l'usage dévoyé du pétrole par les communards apparaît comme une véritable obsession. On décrit les « flots du pétrole qui ruisselaient enflammés ». Le pétrole, liquide puisé aux profondeurs de la terre, est assimilé à l'enfer. Son usage par les communards semble démontrer, pour les écrivains catholiques surtout, un lien entre progrès technique dévoyé et révolution, qui permet d'asseoir un discours conservateur. On retrouve les mêmes caractéristiques dans le mythe d'un Paris en danger d'explosion à cause d'un réseau de mines que les communards auraient posées[Fo 13]. Dans les deux cas, pétrole et mines, les rumeurs nourrissent le ressentiment et la peur des soldats versaillais et contribuent aux violences commises[To 5].

Rijksmuseum Amsterdam.

Musée Carnavalet, Paris.

Dans leurs œuvres picturales produites juste après la semaine sanglante, les artistes, comme Jules Girardet, Georges Clairin, Édouard Manet, Alfred Darjou, Gustave Courbet, Gustave Boulanger ou Alfred Roll, cherchent à représenter l'actualité pour la documenter. Ces artistes se tournent vers le naturalisme pour témoigner de ce qu'ils ont vu[Ti 2].

Les vues panoramiques des incendies, comme Paris incendié de Numa fils ou La Cannonnière La Farcy, de Charles Leduc montrent la Seine irradiée et rougie par les reflets des flammes, comme si le fleuve se transformait en lave d'un volcan, auquel le Paris communard est souvent comparé[Ti 3]. Les incendies de la Commune sont le plus souvent représentés la nuit, l'obscurité répondant à la supposée noirceur de l'âme des communards. Paris est décrit éclairé comme en plein jour, y compris par un communard comme Pierre Vésinier :

« Une longue ligne de feu éclairait Paris comme en plein jour, le séparait et le coupait en deux sur les bords de la Seine. Les flammes étaient si élevées qu'on aurait dit qu'elles touchaient aux nuages et léchaient le ciel. Elles étaient si intenses, si brillantes, qu'à côté d'elles les rayons du soleil auraient ressemblé à des ombres. Les foyers d'où elles s'échappaient étaient plus rouge-blanc, plus incandescents que les fournaises les plus ardentes […] ; et, de temps en temps, une immense explosion se faisait entendre, des gerbes immenses de flammes, des globes enflammés, d'étincelles, s'élevaient jusqu'au ciel, perçant les nuages, bien plus haut encore que les autres flammes des incendies ; c'étaient d'immenses bouquets d'artifices. Nous n'avions jamais rien vu d'un sublime aussi terrifiant[Ca 7]. »

Dans La Débâcle, roman publié plus de vingt ans après la Commune, Émile Zola revient aussi sur cette nuit mêlée au jour :

« Depuis trois jours, l'ombre ne pouvait se faire, sans que la ville parût reprendre feu, comme si les ténèbres eussent souflé sur les tisons rouges encore, les ravivant, les semant aux quatre coins de l'horizon. Ah ! cette ville d'enfer qui rougeoyait dès le crépuscule, allumée pour toute une semaine, éclairant de ses torches monstrueuses les nuits de la semaine sanglante ! […] Dans le ciel saignant, les quartiers rouges, à l'infini, roulaient le flot de leurs toitures de braise[Ti 3]. »

Artistes et écrivains se rejoignent : le lexique employé par les écrivains pour décrire les feux de la semaine sanglante fait appel à des couleurs vives et éclatantes, que l'on retrouve dans la palette des artistes qui ont représenté ces événements[Ti 3].

Dans les manuels scolaires d'Histoire publiés au cours du XXe siècle, les représentations des incendies de la semaine sanglante, dont la responsabilité est totalement imputée aux communards, constitue une part importante de l'iconographie des pages consacrées à la Commune. Barricades et incendies y incarnent la violence de la Commune, surtout jusqu'aux années 1960, à partir desquelles on insiste plus sur les images des fusillés[13].

Le mythe des pétroleuses

Dès leur victoire, les Versaillais construisent le mythe des pétroleuses, mis en évidence en 1963 par le livre pionnier du même nom d'Édith Thomas[14]. À partir des quelques exemples de femmes ayant participé aux incendies[Ca 14], la presse versaillaise raconte de nombreuses histoires de femmes arrêtées juste avant de déclencher un sinistre[No 10]. On crée un mot pour les désigner, dont Théophile Gautier justifie ainsi l'invention : « Pétroleuse, mot hideux, que n'avait pas prévu le dictionnaire : mais les horreurs inconnues nécessitent des néologismes effroyables »[15]. Ce discours ne tient pas devant les faits. Les communardes arrêtées le sont comme cantinières, ambulancières, employées de fourneaux ou d'hôpitaux, dénonciatrices de réfractaires, mais très peu le sont comme incendiaires. 130 femmes environ sont condamnées pour avoir participé à la Commune, mais essentiellement comme combattantes sur les barricades[Ca 14], de manière dispersée, puisque la barricade des femmes aux pieds de Montmartre est un autre mythe[16].

Le , cinq femmes accusées d'avoir incendié l'hôtel de la Légion d'honneur sont jugées. Trois sont condamnées à mort (leur peine est ensuite commuée), malgré des preuves très minces. La description de ces femmes est particulièrement dévalorisante. Le nez de la femme Rétiffe est « légèrement bourgeonné, ce qui indique des habitudes peu tempérantes ». On note « l'œil insolent et cynique » de la femme Suétens. Quant à la femme Bocquin, elle est décrite avec « un aspect maladif et sournois qui fait peur et pitié en même temps »[Ca 14].

Les communards nient l'existence des pétroleuses. Louise Michel l'affirme : « Les légendes les plus folles coururent sur les pétroleuses. Il n'y eut pas de pétroleuses ». Et Karl Marx soutient que ce sont bien des hommes qui ont allumé les incendies[Ca 14]. Pour les Versaillais, les communardes sont considérées comme pires que les communards, à qui on attribue au moins l'excuse de l'alcoolisme : « Plus acharnées que les hommes, elles agissent avec plus de cynisme ; car si les premiers puisent souvent dans l'abus d'alcool un stimulant à leur énergie, les secondes trouvent ce stimulant dans leur exaltation. »[Le 8].

En fait, le mythe des pétroleuses correspond à la perception préexistante de la violence féminine[Ca 14]. La femme émeutière, plus dangereuse que l'homme, est une des figures de l'émotion populaire depuis la fin de l'Ancien Régime. Le personnage de la pétroleuse est donc une réactivation, rappelant les tricoteuses de 1793. Pour les Versaillais, il s'agit d'une transgression majeure de la figure féminine, par une inversion des rôles sexuels[Fo 11]. Plutôt que de reconnaître de courageuses combattantes, il est plus simple de penser des femmes en furie, torches à la main, le feu étant l'arme du faible et de la folle. Ainsi, les images de la communarde oscillent entre deux pôles : la cantinière et la pétroleuse. Le mythe se répand à travers de nombreux supports : presse, chansons populaires, images imprimées, etc. Les pétroleuses sont représentées laides, vêtues de haillons et formant des petits groupes inquiétants, des « brigades de pétroleuses »[Ca 14].

- Images de pétroleuses

-

Une pétroleuse. Lithographie de Paul Klenck, musée Carnavalet, Paris.

-

La Commune : série de portraits avec notice biographique, Paris, Mordret, 1871. Gallica.

-

La Commune. Lithographie, musée Carnavalet, Paris, 1871.

L'insistance dans l'iconographie sur les bidons de lait remplis de pétrole des pétroleuses manifeste clairement la phobie versaillaise de la métamorphose des mères en folles incendiaires[Fo 11]. Les femmes de la Commune sont montrées comme des prostituées ou des femmes hystériques et bêtes. Des allégories de la Liberté, les gravures passent à des images volontairement vulgaires parce qu'elles montrent les femmes libres du peuple. La pétroleuse torche en main est l'antithèse de la connaissance ou de la Liberté dont le flambeau éclaire le monde[17].

Mémoire brûlée

Ces incendies sont aussi responsables de la perte d'archives précieuses, celles de la ville de Paris et celles du Palais de justice[Se 5]. La destruction des archives du Palais de justice est massive, en particulier celles du greffe civil (depuis l'origine) et celles de la Cour de cassation. Avec l'Hôtel de ville, brûle l'état civil des Parisiens, dont il ne reste que les actes conservés dans les mairies d'arrondissement depuis 1860[Ca 9]. Disparaissent ainsi les registres paroissiaux qui commençaient au XVIe siècle et les registres d'état civil établis de 1792 au . Il existait des doubles de ces registres, mais ils étaient conservés au Palais de justice et sont consumés dans l'incendie de ce dernier. Afin de faire face aux besoins d'établissement des identités et des âges, de 1872 à 1897, une commission mène un travail de reconstitution de l'état civil des Parisiens, rétablissant plus de 2 millions et demi d'actes, soit le tiers des actes disparus[18]. Cette commission exploite les papiers de famille présentés par les particuliers, les registres de catholicité tenus dans les paroisses de Paris depuis la Révolution, les tables de décès de l'enregistrement, etc.[19].

Une grande partie des archives de l'Assistance publique disparaît dans l'embrasement de ses bâtiments, proches de l'Hôtel de ville. Il en est de même pour une partie des archives financières de la France[Ca 9] ainsi que pour la majorité des archives de la préfecture de police, dont seule une portion est sauvegardée conjointement avec la Vénus de Milo dans un caveau préalablement aménagé rue de Jérusalem afin de protéger la célèbre statue durant le siège de Paris par les Prussiens[20],[21],[22].

De riches bibliothèques brûlent aussi, dont celles du Louvre, de l'Hôtel de ville et de l'ordre des avocats[Se 5]. La bibliothèque du Louvre détruite abritait près de 100 000 volumes, celle de l'Hôtel de ville environ 150 000. Au cabinet du Louvre de nombreux manuscrits très anciens, remontant jusqu'à Charles le Chauve, sont perdus. Avec les monuments brûlés partent en fumée des œuvres de grands artistes, comme Charles Le Brun, Antoine Coysevox, Ingres, Eugène Delacroix, etc.[Ca 9]. Dans la manufacture des Gobelins brûlent soixante-quinze tapisseries datant du XVe siècle au XVIIIe siècle, dont des pièces majeures[Ti 4]. Ces incendies de la mémoire sont un élément majeur des critiques adressées à la Commune[Ca 9].

Les ruines et la reconstruction

Le tourisme des ruines

Dès , les ruines parisiennes sont devenues des buts de promenade. En famille ou entre amis, la foule des Parisiens s'y presse, nombreuse, malgré les risques de chutes de pierres et les façades instables. Les touristes anglais en font également un but de visite[Fo 14].

Les éditeurs mettent à la disposition du public des plans illustrés, comme Paris, ses monuments et ses ruines, 1870-71[2]. Des guides touristiques, comme le Guide à travers les ruines ou l'Itinéraire des ruines de Paris, proposent des circuits de plusieurs jours de lieu en lieu[Ca 15],[Le 9]. Les comparaisons avec des sites naturels ou d'autres villes y sont nombreuses[Ca 15].

Ces livres proposent la découverte d'une ville meurtrie, mais renaissante. Ils insistent surtout sur le centre de Paris, de l'Arc de Triomphe à la Bastille. Les ruines visitées par les Parisiens sont en effet principalement limitées à l'espace entre la place Vendôme et la Bastille, sur la rive droite. Textes et photos mettent d'abord en avant les Tuileries et l'Hôtel de ville[Fo 15]. Les visiteurs ramassent et collectionnent des fragments d'obus et surtout de monuments[Fo 16].

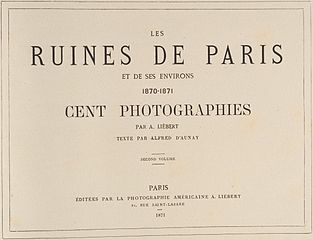

De nombreux recueils de photographies sont édités dès 1871, répondant à la curiosité du public et la suscitant[Ca 15]. Ces recueils prétendent montrer la réalité, mais ils sont bien sûr le résultat de choix, comme l'ensemble des photographies prises à propos de la Commune[23]. Les images qui montrent la semaine sanglante sont focalisées sur deux sujets, les massacres et les ruines, tendant à démontrer, selon une vision manichéenne, que la Commune est une impasse et oblitérant ainsi sa chronologie et ses possibles[24]. La représentation photographique des ruines enferme, selon Hélène Lewandowski, « la Commune dans les limites de la Semaine sanglante, et [la condamne] à endosser la réputation de révolution incendiaire et iconoclaste »[Le 10].

En 1871-1872, la moitié des photographies du dépôt légal sont en rapport avec la Commune. Pour les deux tiers d’entre elles, elles représentent les ruines de Paris[25]. On répertorie 735 clichés qui les montrent[Fo 17]. Dès le Second Empire, les photographes sont mobilisés pour la propagande officielle et, en 1871, les autorités réactivent cette fonction : les photographes doivent montrer un Paris très abîmé[26]. Pendant la Commune, beaucoup de ces photographes, comme Eugène Disdéri, n'ont pas d'activité. Ils sont soit absents de Paris soit cachés. Dès la fin de la semaine sanglante, ils prennent et publient beaucoup de clichés, répondant aussi au besoin du développement du tourisme des ruines[27].

Les cadrages serrés sur les bâtiments très endommagés, en ne montrant pas les alentours, renforcent l'impression — fausse — d'une ville en grande partie détruite[2]. Mais si ces photographies confortent les écrits versaillais en montrant un Paris détruit, elles sont en même temps l'expression d'une esthétique de la ruine. Le Grenier d'abondance, bâtiment utilitaire sans charge symbolique, se révèle être un paysage dont les alignements d'arcades et de colonnes évoquent les vestiges antiques et comme tels acquièrent une valeur esthétique. Les deux façades de l'Hôtel de ville et du ministère des Finances se prêtent aussi à ce regard esthétisant. Les photographes insistent sur le pittoresque de ces restes[Fo 17]. Ils s'aventurent dans les bâtiments détruits pour y chercher les détails qui font des débris de bâtiment une ruine, telle qu'on la voit et qu'on la définit à leur époque[26]. Le succès commercial de ces recueils de photographies s'explique par ce double objectif : documenter le résultat des incendies de la Commune tout en portant un regard, qui justement, transfigure ces décombres en les transformant en ruines, c'est-à-dire en paysages[Ti 5].

- Photographies des ruines de la Commune publiées après la semaine sanglante

-

Hôtel de ville de Paris. Photographie parue en 1872.

-

Ministère des Finances, rue de Rivoli.

-

Palais des Tuileries. Photographie de Jean-Eugène Durand.

-

Grenier d'abondance. Photographie de Jean Andrieu. Musées de Paris.

-

Angle de la rue de Lille et de la rue du Bac. Photographie de Jean Andrieu. 1871, musée Carnavalet, Paris

-

Grande salle du Conseil d'État, dans le palais d'Orsay. Photographie de Charles Soulier, 1871. Metropolitan Museum or Art.

-

Page de titre d'un recueil de photographies publié en 1871. Metropolitan Museum of Art.

Beauté et exotisme des ruines parisiennes

Le XIXe siècle est un siècle des ruines : leur poétique imprègne les contemporains, qui y sont particulièrement sensibles[Fo 18]. Les monuments brûlés en 1871 ne sont pas reconstruits tout de suite. Les ruines marquent donc le paysage parisien pendant des années. Elles sont vues d'un œil romantique et beaucoup en soulignent la beauté[Ca 15]. Dès le , la poétesse Malvina Blanchecotte note dans ses Tablettes d'une femme pendant la Commune :

« l'Hôtel de ville. Quelle ruine magnifique ! Oserais-je le dire ? j'aime les ruines. Ces belles fenêtres à jour, en plein ciel, ces splendides arcades aériennes où tant de mystères avec tant de vent inconnu doivent aimer passer le soir ; ces portes sans chambres, fantastiques ; ces escaliers vertigineux, insensés, sans raison d'être , suspendus dans le vie, sans issue que l'espace […] sont tout simplement du rêve[Ti 6]. »

C'est avec enthousiasme qu'Edmond de Goncourt décrit les couleurs des décombres de l'Hôtel de ville :

« La ruine est magnifique, splendide. La ruine aux tons couleur de rose, couleur cendre, couleur verte, couleur de fer rougi à blanc, la ruine brillante de l'agatisation, qu'a prise la pierre cuite par le pétrole, ressemble à la ruine d'un palais italien, coloré par le soleil de plusieurs siècles, ou, mieux encore, à la ruine d'un palais magique, baigné dans un opéra de lueurs et de reflets électriques[Ti 6],[Ca 15]. »

Ce parallèle avec les vestiges que les touristes fortunés contemplent en Italie est très utilisé. Ainsi, sir William Erskine, dans une lettre datée du , compare :

« Je viens de voir l'Hôtel de ville de Paris dans ses ruines amoureusement caressées par un splendide soleil couchant ; jamais je n'avais imaginé rien de plus beau ; c'est superbe. Les gens de la Commune sont d'affreux gredins, je n'en disconviens pas, mais quels artistes ! […] J'ai vu les ruines d'Amalfi baignées par les flots d'azur de la Méditerranée, les ruines des temples de Tung-hoor dans le Pendjab ; j'ai vu Rome et bien d'autres choses : rien ne peut être comparé à ce que j'ai eu ce soir sous les yeux[Le 11]. »

D'autres restes archéologiques encore sont évoqués, comme Baalbek ou Palmyre[Ca 15]. Dans un autre registre, Louise Michel est également sensible à la beauté incertaine des ruines :

« Les ruines de l'incendie du désespoir sont marquées d'un sceau étrange. L'Hôtel de ville, de ses fenêtres vides comme les yeux des morts, regarda dix ans venir la revanche des peuples ; la grande paix du monde qu'on attend toujours, elle regarderait encore si l'on eût abattu la ruine[Ti 6]. »

Le ministère des Finances, jusqu'alors considéré comme un bâtiment récent peu intéressant, acquiert une valeur esthétique parce que ses vestiges rappellent les ruines antiques. Mais ce sont les restes de l'Hôtel de ville qui sont les plus admirés, à cause du pittoresque de cet ensemble déchiqueté dont les éléments sont en équilibre instable[Fo 19]. Joris-Karl Huysmans va jusqu'à suggérer, sur le mode de l'humour, qu'on brûle des monuments (la Bourse, la Madeleine, l'Opéra, etc.) pour les embellir, parce que selon lui : « Le feu est l'essentiel artiste de notre temps[Ti 6]. ». Néanmoins, les descriptions des ruines notent l'absence de végétation, qui rend les ruines parisiennes moins belles que leurs homologues antiques, alors que le feu a créé l'illusion d'un vestige ancien[Fo 20]. En faisant vieillir artificiellement les bâtiments, l'incendie crée une archéologie-fiction[Ti 7].

L'indécence de cet esthétisme n'échappe pas aux commentateurs, comme Louis Énault, qui avoue : « L'artiste tua en moi le citoyen, et je ne pus m'empêcher de me dire tout bas : c'est terrible, mais c'est beau ! »[Fo 20].

Dans une toile peut-être inspirée des photographies contemporaines, et intitulée Les Tuileries (mai 1871), Ernest Meissonier met brutalement le spectateur au cœur de la ruine, dans la salle des Maréchaux au centre des Tuileries. La perspective montre l'Arc de triomphe du Carrousel, rappel du Premier Empire. Ce tableau est clairement une critique politique de la Commune, que Meissonnier n'aime pas. Toutefois, quand l'artiste termine cette peinture et l'expose en 1883, l'œuvre acquiert une autre signification, elle devient la mémoire des ruines qu'on démolit en 1883 et l'expression d'une nostalgie, renforcée par l'expression latine figurée en bas du tableau, qui lie le Second Empire aux ruines romaines[Ti 8].

Les bâtiments incendiés en 1871 nourrissent également l'imaginaire nostalgique autour des récits d'anticipation qui évoquent les ruines fictionnelles de la capitale française, genre littéraire préexistant à la Commune[28].

Reconstruire ?

Dès le , alors que les combats ne sont pas encore terminés, Adolphe Thiers nomme Jean-Charles Alphand, qui avait travaillé avec le préfet Haussmann, directeur des travaux de Paris. De nombreux architectes qui ont travaillé sous le Second Empire, et qui pour certains ont construit des monuments qui ont brûlé, poursuivent leur carrière sous la Troisième république naissante : Théodore Ballu, Gabriel Davioud, Paul Abadie, Hector-Martin Lefuel… En quelques années, l'État et la Ville de Paris retrouvent des moyens financiers qui permettent de financer des travaux[Le 12]. Dès le mois de , commencent des chantiers de réparation des monuments peu endommagés et de déblaiement des ruines[Le 13].

La moitié de la trentaine de monuments publics plus ou moins victimes de l'incendie est de construction récente, datant du Second Empire : ces bâtiments ne sont donc pas chargés d'histoire et de symboles et, pour beaucoup, leur disparition n'est pas jugée vraiment dommageable, y compris par Eugène Viollet-le-Duc[Le 14],[2]. Des discussions ont lieu sur l'avenir à donner à ces restes. Le Figaro reçoit des lettres demandant le maintien des décombres de l'Hôtel de ville[Fo 21]. Étienne Arago soutient le même point de vue, au nom de la pédagogie de l'histoire :

« La sauvage beauté de l'Hôtel de ville incendié, que j'ai vu de jour et de nuit ne le cède peut-être pour l'effet saisissant à aucun autre fragment encore debout de monument antique. […] En entourant d'un jardin public ces chers et sombres débris, Paris offrirait aux étrangers une merveilleuse curiosité historique, et, ce qui vaut mieux, perpétuerait un souvenir qui serait un grand enseignement pour sa population[Le 15]. »

Mais la nécessité de la continuité administrative l'emporte[Fo 21]. Le nouvel Hôtel de ville, reconstruit à l'identique, est terminé au bout d'une dizaine d'années, en 1882[29],[Le 16].

Les restes des Tuileries sont arasés à la même époque, en 1883 et 1884[Ti 9],[Ca 15] après un débat oscillant entre la reconstruction du palais et la conservation des vestiges[4],[Fo 21],[Le 17]. Les projets proposés sont nombreux et montrent que la République renaissante hésite à détruire définitivement ces restes emblématiques du Second Empire[30]. Ces travaux ont été précédés par la reconstruction rapide de l'hôtel de Salm, ou Palais de la Légion d'honneur, financée par les membres de l'ordre national de la Légion d'honneur et terminés en 1874[Le 18].

Une certaine forme de continuité apparaît entre l'haussmannisation du Second Empire et les travaux menés dans Paris dans les années 1870, qui souvent achèvent les chantiers commencés avant la guerre et la Commune[Le 19], à ceci près que la Troisième République construit plutôt des bâtiments utilitaires liés à la révolution industrielle que des palais[2]. Hélène Lewandowski estime que les incendies « ont offert à la nouvelle classe dominante l'opportunité de faire prévaloir des projets plus sobres, plus fonctionnels »[Le 20]. Ainsi, les restes du palais d'Orsay, où siégeait la Cour des comptes, perdurent le plus longtemps, jusqu'à ce qu'ils soient achetés en 1897 par la Compagnie du chemin de fer de Paris à Orléans pour y construire la gare d'Orsay, à l'occasion de l'Exposition universelle de 1900[Fo 21],[Le 18].

Voir aussi

Bibliographie

- Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde : Conflits et incendies dans la France du XIXe siècle, Paris, Hachette Littératures, , 357 p. (ISBN 9782012356832, présentation en ligne).

- Éric Fournier, Paris en ruines : Du Paris haussmannien au Paris communard, Paris, Imago, , 279 p. (ISBN 9782849520512).

- Hélène Lewandowski, La face cachée de la Commune, Paris, éditions du Cerf, , 236 p. (ISBN 978-2-204-12164-4).

- Hélène Lewandowski, « L’écran de fumée des incendies de la Commune de 1871 », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, no 148, , p. 125–142 (ISSN 1271-6669, DOI 10.4000/chrhc.15866, lire en ligne, consulté le ).

- Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Paris, Flammarion, coll. « Champs » (no 35 et 54), , 327+291 p. (présentation en ligne).

- William Serman, La Commune de Paris (1871), Paris, Fayard, , 621 p. (ISBN 9782213013541).

- Édith Thomas, Les Pétroleuses, Paris, Gallimard, , 290 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Bertrand Tillier, La Commune de Paris, révolution sans image ? : Politique et représentations dans la France républicaine, 1871-1914, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », , 528 p. (ISBN 978-2876733909, présentation en ligne, lire en ligne).

- Robert Tombs (trad. de l'anglais par Jean-Pierre Ricard), La guerre contre Paris 1871, Paris, Aubier, coll. « Collection historique », (1re éd. 1981), 380 p. (ISBN 978-2-7007-0248-4, présentation en ligne).

Documentaire

- Le Brasier : 1871, le Louvre sous le feu de la Commune, réalisé par Nicolas Chaudun en 2018[31],[32].

Articles connexes

Liens externes

- L'Histoire par l'image, dossier Les incendies de la Commune

- Archives de Paris, exposition La fin de l'expérience et le souvenir de la Commune

Notes et références

Notes

- Le carrefour de la Croix-Rouge est l'actuelle place Michel-Debré.

- Le boulevard Mazas est l'actuel boulevard Diderot.

- La place du Château-d'Eau est aujourd'hui la place de la République.

- c'est-à-dire la mise à feu volontaire de la capitale, comme les Russes à Moscou en 1812, plutôt que la capitulation, comme Napoléon III à Sedan le , autrement dit le courage du sacrifice plutôt que la peur[Le 6].

Références

Ouvrages

- Jean-Claude Caron, Les feux de la discorde : Conflits et incendies dans la France du XIXe siècle, Paris, Hachette Littératures, , 357 p. (ISBN 9782012356832, présentation en ligne).

- Caron 2006, p. 105-109.

- Caron 2006, p. 60-61.

- Caron 2006, p. 63.

- Caron 2006, p. 72-75.

- Caron 2006, p. 62.

- Caron 2006, p. 64.

- Caron 2006, p. 87-93.

- Caron 2006, p. 70.

- Caron 2006, p. 98-103.

- Caron 2006, p. 65-66.

- Caron 2006, p. 67-68.

- Caron 2006, p. 76-79.

- Caron 2006, p. 69-72.

- Caron 2006, p. 81-87.

- Caron 2006, p. 93-98.

- Éric Fournier, Paris en ruines : Du Paris haussmannien au Paris communard, Paris, Imago, , 279 p. (ISBN 9782849520512).

- Fournier 2008, p. 39-53.

- Fournier 2008, p. 55-64.

- Fournier 2008, p. 98-102.

- Fournier 2008, p. 90-92.

- Fournier 2008, p. 92-95.

- Fournier 2008, p. 111-130.

- Fournier 2008, p. 83-86.

- Fournier 2008, p. 95-98.

- Fournier 2008, p. 259-267.

- Fournier 2008, p. 102-105.

- Fournier 2008, p. 142-150.

- Fournier 2008, p. 150-152.

- Fournier 2008, p. 153-159.

- Fournier 2008, p. 219-227.

- Fournier 2008, p. 228-236.

- Fournier 2008, p. 241-247.

- Fournier 2008, p. 196-202.

- Fournier 2008, p. 167-190.

- Fournier 2008, p. 210-213.

- Fournier 2008, p. 202-210.

- Fournier 2008, p. 248-257.

- Hélène Lewandowski, La face cachée de la Commune, Paris, éditions du Cerf, , 236 p. (ISBN 978-2-204-12164-4).

- Lewandowski 2018, p. 87.

- Lewandowski 2018, p. 66.

- Lewandowski 2018, p. 82.

- Lewandowski 2018, p. 67.

- Lewandowski 2018, p. 110-111.

- Lewandowski 2018, p. 77-79.

- Lewandowski 2018, p. 113-114.

- Lewandowski 2018, p. 109-110.

- Lewandowski 2018, p. 116-118.

- Lewandowski 2018, p. 108.

- Lewandowski 2018, p. 120.

- Lewandowski 2018, p. 143-150.

- Lewandowski 2018, p. 152-153.

- Lewandowski 2018, p. 137-143.

- Lewandowski 2018, p. 151-152.

- Lewandowski 2018, p. 159-166.

- Lewandowski 2018, p. 166-174.

- Lewandowski 2018, p. 156-159.

- Lewandowski 2018, p. 175-182.

- Lewandowski 2018, p. 190, 194-195.

- Bernard Noël, Dictionnaire de la Commune, Paris, Flammarion, coll. « Champs » (no 35 et 54), , 327+291 p. (présentation en ligne).

- William Serman, La Commune de Paris (1871), Paris, Fayard, , 621 p. (ISBN 9782213013541).

- Serman 1986, p. 105-113.

- Serman 1986, p. 201-211.

- Serman 1986, p. 502.

- Serman 1986, p. 503.

- Serman 1986, p. 504.

- Serman 1986, p. 508.

- Serman 1986, p. 509.

- Serman 1986, p. 312-313.

- Bertrand Tillier, La Commune de Paris, révolution sans image ? : Politique et représentations dans la France républicaine, 1871-1914, Seyssel, Champ Vallon, coll. « Époques », , 528 p. (ISBN 978-2876733909, présentation en ligne, lire en ligne).

- Tillier 2004, p. 341-342.

- Tillier 2004, p. 350-356.

- Tillier 2004, p. 335-340.

- Tillier 2004, p. 42.

- Tillier 2004, p. 350-356.

- Tillier 2004, p. 344-347.

- Tillier 2004, p. 348-350.

- Tillier 2004, p. 357-360.

- Tillier 2004, p. 360-362.

- Robert Tombs (trad. de l'anglais par Jean-Pierre Ricard), La guerre contre Paris 1871, Paris, Aubier, coll. « Collection historique », (1re éd. 1981), 380 p. (ISBN 978-2-7007-0248-4, présentation en ligne).

- Tombs 1997, p. 210-211.

- Tombs 1997, p. 289-293.

- Tombs 1997, p. 254.

- Tombs 1997, p. 264.

- Tombs 1997, p. 318.

Autres sources

- Jeanne Gaillard, Communes de province, commune de Paris 1870-1871, Paris, Flammarion, coll. « Questions d'histoire » (no 26), , 186 p. (présentation en ligne).

- Hélène Lewandowski, « L’écran de fumée des incendies de la Commune de 1871 », Cahiers d'histoire. Revue d'histoire critique, no 148, , p. 125–142 (ISSN 1271-6669, DOI 10.4000/chrhc.15866, lire en ligne, consulté le ).

- « Dardelle Alexis », dans Le Maitron : Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier mouvement social, Maitron/Éditions de l'Atelier, (lire en ligne).

- Antoine Boulant, Les Tuileries. Château des rois, palais des révolutions, Paris, Tallandier, , 336 p. (ISBN 9791021019874, lire en ligne), p. 279-299.

- « Gois Émile, Charles, dit Degrin », dans Le Maitron : Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier mouvement social, Maitron/Éditions de l'Atelier, (lire en ligne).

- « Bénot Victor, Antoine . Écrit parfois Bénaud », dans Le Maitron : Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier mouvement social, Maitron/Editions de l'Atelier, (lire en ligne).

- Éric Fournier, « Mai 1871 : l'Hôtel de Ville est incendié . Notre-Dame brûle-t-elle ? », dans Isabelle Backouche, Boris Bove, Robert Descimon et Claude Gauvard (dir.), Notre-Dame et l'Hôtel de Ville : Incarner Paris du Moyen Âge à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne / Comité d'histoire de la Ville de Paris, coll. « Hommes et société » (no 51), , 395 p. (ISBN 978-2-85944-921-6), p. 291-299.

- « Beslay Charles, Victor », dans Le Maitron : Dictionnaire biographique. Mouvement ouvrier mouvement social, Maitron/Editions de l'Atelier, (lire en ligne)

- Georges Bourgin, « Comment les Archives nationales ont été sauvées en mai 1871 », Bibliothèque de l'École des chartes, vol. 99, no 1, , p. 425–427 (lire en ligne, consulté le ).

- Stéphane Gacon, L'amnistie. De la Commune à la guerre d'Algérie, Paris, Le Seuil, coll. « L'univers historique », , 424 p. (ISBN 9782020493680), p. 47-50, 79-90.

- Éric Fournier, « Les temps de l’apocalypse parisienne de 1871 », Écrire l'histoire. Histoire, Littérature, Esthétique, no 15, , p. 159–166 (ISSN 1967-7499, DOI 10.4000/elh.616, lire en ligne, consulté le ).

- Quentin Deluermoz, Commune(s), 1870-1871 : Une traversée des mondes au XIXe siècle, Paris, Éditions du Seuil, coll. « L'Univers historique », , 448 p. (ISBN 978-2021393729), p. 234-238.

- Didier Nourrisson, « La Commune enseignée au cours des Républiques », dans Michelle Perrot, Jacques Rougerie, Claude Latta (dir.), La commune de 1871 : L'événement, les hommes et la mémoire : actes du colloque organisé à Précieux et à Montbrison, les 15 et 16 mars 2003, Saint-Etienne, Presses universitaires de Saint-Etienne, coll. « Institut des études régionales et des patrimoines », , 416 p. (ISBN 9782862723143, lire en ligne), p. 337-367.

- Édith Thomas, Les Pétroleuses, Paris, Gallimard, , 290 p. (présentation en ligne, lire en ligne).

- Anaïs Bensaad, « « La Représentation des Communardes dans le roman français de 1871 à 1900 », Master 1, sous la direction de Isabelle Tournier, Université Paris 8, 2013 », Genre & Histoire, no 14, (ISSN 2102-5886, lire en ligne, consulté le ).

- Alain Dalotel, « La barricade des femmes », dans Alain Corbin et Jean-Marie-Mayeur (dir.), La barricade : Actes du colloque organisé les 17, 18 et 19 mai 1995..., Paris, Publications de la Sorbonne, coll. « Histoire de la France aux XIXe et XXe siècles » (no 44), , 522 p. (ISBN 9782859443184, lire en ligne), p. 341-355.

- Marie-Claude Schapira, « La femme porte-drapeau dans l’iconographie de la Commune », dans Philippe Régnier, Raimund Rütten, Ruth Jung et Gerhard Schneider (dir.), La Caricature entre République et censure : L’imagerie satirique en France de 1830 à 1880 : un discours de résistance ?, Lyon, Presses universitaires de Lyon, coll. « Littérature & idéologies », , 448 p. (ISBN 978-2-7297-1051-4, DOI 10.4000/books.pul.8084, lire en ligne), p. 423–434.

- Thérèse Charmasson, « Christiane Demeulenaere-Douyère, Archives de Paris, Guide des sources de l'état civil parisien, Paris, Imprimerie municipale, 1982 », Histoire de l'éducation, vol. 21, no 1, , p. 140–141 (lire en ligne, consulté le ).

- Émile Ducoudray, « Un guide des sources de l'état-civil parisien », Annales historiques de la Révolution française, vol. 254, no 1, , p. 634–635 (DOI 10.3406/ahrf.1983.1080, lire en ligne, consulté le ).

- Ernest Cresson, Cent jours du siège à la préfecture de police, -, Paris, Librairie Plon, , X-389 p. (présentation en ligne, lire en ligne), p. 162-176.

- « La Vénus de Milo en 1871 », L'Intermédiaire des chercheurs et curieux, vol. XLIV, no 944, , p. 425-428 (lire en ligne).

- Bibliographie de la France : ou Journal général de l'imprimerie et de la librairie, t. XV, Paris, Cercle de l'imprimerie, de la librairie et de la papeterie, (lire en ligne), « Variétés. Incendie des archives de la Préfecture de police », p. 63.

- Christine Lapostolle, « Plus vrai que le vrai. Stratégie photographique et Commune de Paris », Actes de la recherche en sciences sociales, vol. 73, no 1, , p. 67–76 (DOI 10.3406/arss.1988.2421, lire en ligne, consulté le ).

- Éric Fournier, « Les représentations iconographiques des insurrections et la question de leur légitimité (1830-1871) », dans Jean-Claude Caron (dir.), Paris, l'insurrection capitale, Seyssel, Champ Vallon, coll. « époques », , 264 p. (ISBN 9782876739970), p. 139-150.

- Éric Fournier, « La Commune de 1871 : un sphinx face à ses images », Sociétés & Représentations, vol. 46, no 2, , p. 245 (ISSN 1262-2966 et 2104-404X, DOI 10.3917/sr.046.0245, lire en ligne, consulté le ).

- Éric Fournier, « Les photographies des ruines de Paris en 1871 ou les faux-semblants de l’image », Revue d'histoire du XIXe siècle. Société d'histoire de la révolution de 1848 et des révolutions du XIXe siècle, no 32, , p. 137–151 (ISSN 1265-1354, DOI 10.4000/rh19.1101, lire en ligne, consulté le ).

- Martine Lavaud, « Industrie photographique et « production » littéraire pendant la Commune de Paris », dans Jean-Yves Mollier, Philippe Régnier, Alain Vaillant (dir.), La production de l’immatériel : Théories, représentations et pratiques de la culture au XIXe siècle, Saint-Étienne, Presses universitaires de Saint-Étienne, coll. « Le XIXe siècle en représentation(s) », , 472 p. (ISBN 978-2-86272-757-8, DOI 10.4000/books.puse.1788, lire en ligne), p. 377–390.

- Marianne Roussier, « Le Voyage aux Ruines de Paris : un topos érudit, fantaisiste et satirique dans la fiction d'anticipation aux XIXe et XXe siècles », Belphégor. Littératures populaires et culture médiatique, no 17 « Mutations des légitimités dans les productions culturelles contemporaines », (DOI 10.4000/belphegor.1953, lire en ligne).

- Alice Thomine-Berrada, « L'Hôtel de Ville de Paris au XIXe siècle : la création d'un modèle Renaissance », dans Isabelle Backouche, Boris Bove, Robert Descimon et Claude Gauvard (dir.), Notre-Dame et l'Hôtel de Ville : Incarner Paris du Moyen Âge à nos jours, Paris, Publications de la Sorbonne / Comité d'histoire de la Ville de Paris, coll. « Hommes et société » (no 51), , 395 p. (ISBN 978-2-85944-921-6), p. 117-132.

- Vincent Lemire et Yann Potin, « Reconstruire le Palais des Tuileries. Une émotion patrimoniale et politique « rémanente » ? (1871-2011) », Livraisons de l'histoire de l'architecture, no 22, , p. 87–108 (ISSN 1627-4970, DOI 10.4000/lha.293, lire en ligne, consulté le ).

- « Le Brasier. 1871, le Louvre sous le feu de la Commune Documentaire de Nicolas Chaudun (F, 2018) (Documentaire histoire) : la critique Télérama », sur Télérama, (consulté le ).

- « Le brasier : 1871, le Louvre sous le feu de la Commune », sur TVMAG (consulté le ).