« Risque de catastrophe planétaire » : différence entre les versions

| Ligne 294 : | Ligne 294 : | ||

L'importance des risques détaillés dans les sections précédentes est rarement complètement niée ; cependant, les analyses de [[Nick Bostrom]] ont été critiquées de plusieurs points de vue distincts. |

L'importance des risques détaillés dans les sections précédentes est rarement complètement niée ; cependant, les analyses de [[Nick Bostrom]] ont été critiquées de plusieurs points de vue distincts. |

||

=== Critiques techniques === |

=== Critiques techniques === |

||

Plusieurs des risques mentionnés par Nick Bostrom dans ses ouvrages sont jugés exagérés (voire imaginaires), ou réels, mais correspondant à des échelles de temps si vastes qu'il semble un peu absurde de les regrouper avec des menaces presque immédiates<ref group=n>Ainsi, il semble peu vraisemblable que l'humanité soit un jour capable d'empêcher [[Soleil#Évolution|l'expansion du Soleil]], et seule la [[colonisation de l’espace|colonisation de systèmes extra-solaires]] peut l'en protéger. Cependant, ce type de colonisation (dans l'état actuel de nos connaissances) repose sur des capacités technologiques et sociales extrêmement éloignées de nos possibilités actuelles (typiquement, maintenir dans d'immenses vaisseaux spatiaux des civilisations stables de futurs colons, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années) ; une analyse sérieuse de [[analyse coût-avantage|rapport coûts-bénéfices]] dans ce cas semble à plusieurs critiques totalement illusoire.</ref>. |

Plusieurs des risques mentionnés par Nick Bostrom dans ses ouvrages sont jugés exagérés (voire imaginaires), ou réels, mais correspondant à des échelles de temps si vastes qu'il semble un peu absurde de les regrouper avec des menaces presque immédiates<ref group=n>Ainsi, il semble peu vraisemblable que l'humanité soit un jour capable d'empêcher [[Soleil#Évolution|l'expansion du Soleil]], et seule la [[colonisation de l’espace|colonisation de systèmes extra-solaires]] peut l'en protéger. Cependant, ce type de colonisation (dans l'état actuel de nos connaissances) repose sur des capacités technologiques et sociales extrêmement éloignées de nos possibilités actuelles (typiquement, maintenir dans d'immenses vaisseaux spatiaux des civilisations stables de futurs colons, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années) ; une analyse sérieuse de [[analyse coût-avantage|rapport coûts-bénéfices]] dans ce cas semble à plusieurs critiques totalement illusoire.</ref>. D’ailleurs, les calculs de [[probabilité]], d’[[espérance mathématique|espérance]] ou d’[[utilité (économie)|utilité]] sont difficiles ou mal définis pour ce genre de situation, comme le montrent par exemple des paradoxes tels que l’[[argument de l’apocalypse]], et comme Nick Bostrom le reconnaît lui-même<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Nick |nom1=Bostrom |titre=The Doomsday Argument, Adam & Eve, UN++, and Quantum Joe |périodique=Synthese |volume=127 |numéro=3 |année=2001 |pages=359–387 |url=http://www.anthropic-principle.com/preprints/cau/paradoxes.html |doi=10.1023/A:1010350925053}}..</ref>. |

||

L'analyse de Nick Bostrom et |

|||

D’ailleurs, les calculs de [[probabilité]], d’[[espérance mathématique|espérance]] ou d’[[utilité (économie)|utilité]] sont difficiles ou mal définis pour ce genre de situation, comme le montrent par exemple des paradoxes tels que l’[[argument de l’apocalypse]], et comme Nick Bostrom le reconnaît lui-même<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Nick |nom1=Bostrom |titre=The doomsday argument |périodique=Think |volume=6 |numéro=17–18 |année=2008 |pages=23–28 |doi=10.1017/S1477175600002943}}.</ref>. |

|||

=== Positions philosophiques === |

=== Positions philosophiques === |

||

Version du 6 septembre 2016 à 12:59

La notion de risque de catastrophe planétaire ou de catastrophe globale a été introduite par le philosophe Nick Bostrom pour désigner un évènement futur hypothétique qui aurait le potentiel de dégrader le bien-être de la majeure partie de l'humanité, par exemple en détruisant la civilisation moderne ; il a proposé également d'appeler risque existentiel un évènement qui pourrait causer l'extinction de l'humanité.

Parmi les catastrophes planétaires potentielles figurent les changements climatiques, les pandémies et les guerres nucléaires, mais également des risques liés aux nanotechnologies ou à une prise de contrôle par une intelligence artificielle hostile, ainsi que des catastrophes cosmiques telles que des impacts de météorites.

Une étude quantitative rigoureuse de ces risques est difficile, en raison de l'incertitude sur les conséquences finales (les enjeux) de l'aléa déclencheur de la catastrophe, et sur la probabilité de cet aléa, et aussi parce que de nombreux biais cognitifs en compliquent l'analyse ; de plus, un évènement ayant pu provoquer l'extinction de l'humanité ou la destruction complète de la civilisation ne s'étant évidemment encore jamais produit, la probabilité qu'il en advienne un est minimisée ; ce phénomène est connu en statistique sous le nom de biais de sélection.

Bien que les risques de catastrophe planétaire aient fait l'objet de nombreux scénarios de science-fiction (modernisant souvent des mythes très anciens comme celui de Pandore), et de déclarations alarmistes à partir des années 1950, ce n'est qu'au début du XXIe siècle que divers organismes ont commencé à les étudier systématiquement, en particulier sous l'impulsion des mouvements transhumanistes.

Classifications

Risques majeurs

Un risque majeur est un événement incertain dont les effets négatifs sont considérables et dont la réalisation est souvent, mais non pas toujours, faiblement probable. Les géographes et de nombreux spécialistes après eux découpent cette notion en trois termes : l'aléa, qui est l'événement incertain lui-même, les enjeux, qui sont les valeurs socio-économiques ou écologiques soumises aux effets de l'aléa quand il survient, et la vulnérabilité, qui fixe le degré plus ou moins grand de destruction des enjeux par ces effets[1]. Par exemple, dans le cas du risque d'inondation fluviale, l'aléa est la crue du cours d'eau, les enjeux sont les personnes et les biens exposés à l'inondation, enfin la vulnérabilité se mesure en particulier en tenant compte de la hauteur, de la solidité et de l'étanchéité des immeubles concernés[2].

Risque de catastrophe planétaire et risque existentiel

Le philosophe Nick Bostrom a introduit en 2002 la notion de risque existentiel (anglais : existential risk)[3] et en 2008 la notion de risque de catastrophe planétaire (anglais : global catastrophic risk)[4], en relation avec une classification des risques selon leur étendue et leur intensité[5], l'étendue allant de l'échelle individuelle à l'ensemble des générations futures, et l'intensité de « imperceptible » à « maximale » (des exemples sont donnés dans le tableau ci-dessous). Sur cette échelle, il définit un « risque de catastrophe planétaire » comme au moins « global » (affectant la majorité des humains) et d'intensité « majeure » (affectant le bien-être des individus sur une période prolongée) ; un « risque existentiel » est défini comme « transgénérationnel » et « maximal » (irréversible, et mortel à court terme). Ainsi, un risque existentiel détruit l'humanité (voire toutes les formes de vie supérieure) ou au minimum ne laisse aucune chance à la réapparition d'une civilisation, alors qu'une catastrophe planétaire, même si elle tuait la majorité des humains, laisserait une chance de survie aux autres ; Bostrom considère ainsi les risques existentiels comme beaucoup plus significatifs[6] ; il fait également remarquer qu'en négligeant les évènements de très faible probabilité (comme les impacts cosmiques par des objets de plus de 3 km de diamètre), l'humanité n'avait pas pu envisager de risque existentiel avant 1950, et que toutes les stratégies conçues pour diminuer les risques de catastrophe planétaire sont inopérantes face à des menaces d'extinction complète[3].

Indépendamment de ces travaux, dans Catastrophe: Risk and Response, Richard Posner a regroupé en 2004 des évènements apportant « un bouleversement ou une ruine complète » à l'échelle globale (plutôt que locale ou régionale), les considérant comme méritant une attention toute particulière en terme d'analyse coût-avantage, parce qu'ils pourraient, directement ou indirectement, mettre en danger la survie de l'humanité dans son ensemble[7]. Parmi les évènements discutés par Posner, on trouve les impacts cosmiques, l'emballement du réchauffement climatique, la gelée grise, le bioterrorisme, et les accidents dans les accélérateurs de particules.

Presque par définition, les catastrophes planétaires constituent non seulement des risques majeurs, mais correspondent à une vulnérabilité maximale et à des enjeux si vastes qu'ils sont impossibles à quantifier. Il en résulte une confusion souvent faite entre risque et aléa dans ce cas.

| Risque | Imperceptible | Supportable | Majeur | Maximal |

| Personnel | Perte d'un cheveu | Perte d'un doigt | Amputation d'une jambe | Mort |

| Local | Trafic ralenti | Routes coupées | Destruction des infrastructures |

Séisme de 1755 à Lisbonne |

| Global | Réchauffement global de 0,03 °C |

Année sans été | Destruction complète de la couche d'ozone |

Hiver nucléaire |

| Transgénérationnel | Perte d'une espèce de scarabée |

Disparition des félins | Extinction de l'Holocène | Fin de l'humanité |

| Grille d'étendue et d'intensité des risques, d'après l'article de Nick Bostrom : Existential Risk Prevention as Global Priority[5] ; sur fond rose, les risques de catastrophe planétaire ; sur fond orange, les risques existentiels. | ||||

Classification en fonction de scénarios

Bostrom identifie quatre types de risques de catastrophe planétaire. Les « bangs » sont des catastrophes brutales (accidentelles ou délibérées) ; les exemples les plus vraisemblables étant les guerres nucléaires, l'utilisation agressive (et échappant à tout contrôle) de biotechnologies ou de nanotechnologies, et les impacts cosmiques. Les « écroulements » (crunches)[n 1] sont des scénarios de dégradation progressive des structures sociales, dans lesquels l'humanité survit, mais la civilisation est irrémédiablement détruite, par exemple par épuisement des ressources naturelles, ou par des pressions dysgéniques abaissant l'intelligence moyenne. Les « hurlements » (shrieks) sont des scénarios d'avenirs dystopiques, tels que des régimes totalitaires utilisant des intelligences artificielles pour contrôler l'espèce humaine. Les « gémissements » (whimpers) sont des déclins graduels des valeurs, puis de la civilisation[3],[n 2].

Sources potentielles de risques

Certains de ces risques sont naturels, comme les impacts cosmiques ou les supervolcans, mais la plupart des risques de catastrophe planétaire sont au moins en partie dus à l'action humaine, comme le réchauffement global ou la dégradation environnementale ; des risques plus importants encore, comme des pandémies organisées ou des guerres nucléaires, sont entièrement dus à l'Homme, et, selon le Future of Humanity Institute, menacent davantage de provoquer l'extinction de l'humanité que des causes naturelles[5],[9]. Les listes de risques ci-dessous (dont certains sont corrélés entre eux, par exemple une crise systémique affaiblissant les services de santé augmentera les risques de pandémie) sont classées par probabilité estimée décroissante[10],[n 3].

Risques dus à des actions humaines

En 2012, l'université de Cambridge créa le Cambridge Project for Existential Risk, qui étudie les menaces contre l'humanité dues aux technologies émergentes[13]. Son objectif est d'établir au sein de l'université un centre de recherche pluridisciplinaire, le Centre pour l'étude des risques existentiels, dédié à leur étude scientifique et aux moyens de les diminuer[13].

Le Cambridge Project affirme que les « plus grandes menaces » pour l'espèce humaine sont anthropogéniques ; il s'agit, selon lui, du réchauffement global, des guerres nucléaires, de biotechnologies ayant échappé au contrôle, et d'intelligences artificielles hostiles[14].

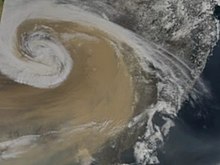

Réchauffement global

Le réchauffement climatique actuel (qui n'est plus contesté, et dont la plus grande partie est attribué aux activités industrielles depuis le XIXe siècle) amène à des variations anormales du climat sur toute la Terre, et à des effets secondaires tels que la montée du niveau des océans. Les projections même les plus modérées de ces changements suggèrent qu'il va s'amplifier, augmentant en particulier la fréquence et l'intensité d'évènements climatiques extrêmes (canicules, inondations, tempêtes, etc.) et des catastrophes qui leur sont associées. Parmi les effets indirects du réchauffement, on mentionne la perte de la biodiversité, les dommages subis par le système actuel de production agricole, la propagation accrue de maladies infectieuses telles que le paludisme, et la mutation rapide de micro-organismes. En 2015, l'Horloge de la fin du monde a été avancée de deux minutes pour refléter le fait que le Bulletin of the Atomic Scientists considère qu'il s'agit désormais d'un risque de catastrophe planétaire, et peut-être même existentiel[15].

Il a même été suggéré (c'est la thèse de l'emballement climatique) que le dépassement d'un certain seuil pourrait amener le climat terrestre à basculer vers un état stable brûlant analogue à celui de Vénus ; même des scénarios moins extrêmes, sans rendre la Terre inhabitable, pourraient causer la fin de la civilisation[16]. Cependant, l'existence de climats beaucoup plus chauds dans un passé relativement récent, par exemple lors du début de l'Éocène, amène de nombreux spécialistes à contester que ce risque soit réel[17],[18],[19].

Désastres environnementaux et crises agricoles

Un désastre écologique, tel que des récoltes catastrophiques, suivies d'un effondrement des services écosystémiques, pourrait résulter des tendances actuelles à la surpopulation, à la croissance économique sans limites[20], et au manque d'agriculture durable. La plupart des scénarios de catastrophe mettent en jeu un ou plusieurs des facteurs suivants : l'extinction de l'Holocène, la rareté de l'eau potable (qui pourrait amener à ce qu'environ la moitié de l'humanité ne dispose que d'eau présentant des dangers sanitaires) et le déclin des pollinisateurs[21],[22], mais aussi la surpêche, la déforestation massive, la désertification, les changements climatiques, ou enfin des épisodes de pollution de l'eau.

Même sans catastrophe soudaine (les « bangs » définis par Nick Bostrom), les déséquilibres entre population et ressources alimentaires risquent d'amener progressivement à des crises majeures, les catastrophes malthusiennes (ce sont des « écroulements » (crunches) pour la même classification). Le XXe siècle a vu une augmentation rapide de la population mondiale[24] due aux progrès de la médecine et à une forte amélioration de la productivité agricole, en particulier venant de la Révolution verte[25],[26]. Ainsi, entre 1950 et 1984, les transformations mondiales de l'agriculture amenèrent à une augmentation de 250% de la production de céréales. La Révolution verte permit à la production de nourriture de se maintenir au niveau de la croissance démographique, et même de la favoriser. L'énergie demandée pour les travaux agricoles était apportée par les carburants fossiles, que ce soit pour les tracteurs et l'irrigation (aux moteurs consommant des hydrocarbures), ou pour la fabrication d'engrais et de pesticides ; l'arrivée du pic pétrolier pourrait ainsi amener une crise agricole[27],[28].

Dans une étude intitulée Food, Land, Population and the U.S. Economy (« Nourriture, terre, population, et économie américaine »), David Pimentel (professeur à l'université Cornell) et Mario Giampietro (chercheur au National Research Institute on Food and Nutrition) estiment que la population américaine maximale pour une économie durable ne peut dépasser 200 millions d'habitants ; la même étude affirme que pour éviter le désastre, la population mondiale devrait être réduite des deux-tiers[29] ; ils pensent que les conséquences de cette crise agricole devraient apparaître à partir de 2020, et devenir critiques après 2050. Le géologue Dale Allen Pfeiffer craint que les décennies à venir voient une montée des prix alimentaires suivie de famines massives telles que le monde n'en a encore jamais connues[28],[30]. Ces calculs recoupent ceux de l'ONG américaine Global Footprint Network, qui détermine le jour du dépassement (la date à laquelle la production mondiale annuelle de ressources renouvelables a été entièrement consommée), et constate que, depuis 1971 (année où cela s'est produit pour la première fois), il arrive chaque année plus tôt : en 2016, il a eu lieu le 8 août[31],[32].

Par ailleurs, des risques écologiques divers menacent les productions agricoles. Ainsi, le blé, la troisième céréale produite (après le maïs et le riz), est sensible à des infections fongiques : Ug99[33] (une sorte de rouille noire) peut causer une perte complète des récoltes de la plupart des variétés modernes. L'infection est propagée par le vent, et on ne connaît pas de traitement ; si elle contaminait les grandes régions de production (États-Unis, Europe, Russie et Chine du Nord), la crise résultante amènerait à une flambée des prix, et à des pénuries d'autres produits alimentaires[34]. Comme pour d'autres scénarios de catastrophes, il est à craindre que cela entraîne également des déplacements massifs de populations, et même des guerres.

En revanche, en dépit de l'expression de craintes concernant l'introduction de plantes génétiquement modifiées, les risques que cela entraîne une catastrophe écologique globale (par exemple par l'apparition d'insectes résistants à tous les pesticides, ou de mauvaises herbes envahissantes) semblent négligeables[35].

La plupart des autres catastrophes environnementales envisageables (marées noires, pollutions industrielles, et même accidents nucléaires) restent localisées. Cependant, le nuage brun d'Asie pourrait avoir des conséquences climatiques sur tout le globe[36] ; de même, la pollution des océans semble devenir planétaire, et en particulier, d'après l'expédition Race for Water, « […] la pollution des océans par les plastiques […] représente la pire catastrophe écologique de l'Histoire. »[37].

Guerres et destructions massives

Le scénario qui a été le plus étudié est celui d'une guerre nucléaire. Bien que la probabilité annuelle d'une telle guerre est faible, Martin Hellman faisait remarquer en 1985 que si cette probabilité reste constante ou ne diminue pas assez vite, la guerre est inévitable à long terme : il viendra fatalement un jour où la chance de la civilisation s'épuisera[38]. Durant la crise des missiles de Cuba, Kennedy estimait les chances d'une guerre nucléaire « entre une sur trois et une sur deux »[39]. Les États-Unis et la Russie ont un arsenal combiné de 14 700 armes nucléaires[40] et, en tenant compte des autres puissances nucléaires, il y a 15 700 armes nucléaires en existence dans le monde[40], d'une puissance destructrice totale d'environ 5 000 mégatonnes (Mt), soit 250 000 fois celle de la bombe d'Hiroshima ; ces chiffres expliquent les estimations pessimistes symbolisées par l'Horloge de l'Apocalypse.

Le grand public identifiait souvent la guerre nucléaire avec la « fin du monde », mais jusqu'au début des années 1980, les dirigeants et les experts n'envisageaient qu'un faible risque d'extinction complète de l'humanité à la suite d'une telle guerre : dans une célèbre déclaration de 1957, Mao Zedong expliquait qu'il ne craignait pas une guerre nucléaire, à laquelle « de nombreux Chinois survivraient »[41] ; en 1982 encore, Brian Martin estimait qu'un échange de bombes entre les États-Unis et l'URSS pourrait tuer de 400 à 450 millions de personnes directement, et peut-être quelques centaines de millions de personnes supplémentaires en raison des retombées, surtout dans l'hémisphère Nord, soit « guère plus de 10 % de l'humanité »[42]. Cependant, à partir de 1983, des scénarios plus pessimistes, prenant en compte la notion d'hiver nucléaire[43],[44], amènèrent à craindre, au minimum, une destruction complète de la civilisation dans ce cas, en raison en particulier de l'impossibilité de l'agriculture durant plusieurs années[45],[46],[44].

Les armes de l'Apocalypse (en) constituent une forme ultime de la notion de dissuasion nucléaire : il s'agit d'armes suicidaires garantissant qu'un agresseur hypothétique périrait avec l'agressé (et avec le reste de l'humanité). Elles sont techniquement réalisables (par exemple sous forme de bombes H gigantesques), mais le concept a été abandonné au début des années 1960 (essentiellement parce que, par nature, elles constituaient une épée de Damoclès pour leur possesseur)[47], et elles ne font plus partie des risques existentiels sérieusement envisagés.

D'autres types d'armes et de conflits peuvent entraîner des risques de catastrophe planétaire, en particulier l'utilisation d'armes de destruction massive (chimiques et biologiques), mais aussi certaines formes de bioterrorisme (parce que risquant de déclencher des pandémies incontrôlables).

Risques systémiques

Bien que les crises financières, telles que la Grande Dépression, aient souvent par le passé présenté un caractère global, on ne pouvait jusque-là pas parler de risque de catastrophe planétaire au sens strict. Mais l'accélération des communications et l'utilisation massive d'Internet rendent désormais envisageable deux types d'effondrement du système : d'une part une déstabilisation des mécanismes financiers, comme une amplification des fluctuations boursières échappant à tout contrôle (risque qui a été associé, par exemple, aux transactions à haute fréquence lors du Flash Crash de 2010), ou comme une crise de confiance analogue à la crise des subprimes, d'autre part une perte physique d'informations, voire de valeurs, liée à une panne d'Internet. Le premier risque est difficilement mesurable (et en particulier mal assurable) ; en revanche, Internet a été conçu pour résister à la plupart des attaques ou des dysfonctionnements envisageables, et ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'il a été remarqué qu'une éruption solaire suffisamment puissante, telle que celle de juillet 2012, pouvait perturber suffisamment les communications et les appareils électroniques pour « renvoyer la civilisation au XVIIIe siècle »[48].

Plus généralement, la mondialisation et l'interconnexion des divers systèmes fait désormais qu'une crise locale ou ne concernant qu'une seule ressource peut, par effet domino, amener une catastrophe planétaire (il s'agit d'« écroulements » (crunches) au sens de Nick Bostrom). La plus connue des crises de ce genre est l'arrivée du pic pétrolier (et en particulier ses conséquences sur l'agriculture)[27],[28], mais elle est anticipée depuis plusieurs décennies, et ce ne serait que des effets indirects inattendus qui pourraient la transformer en effondrement global. D'autres scénarios de crise systémique de ce type ont été moins étudiés, et pourraient avoir des conséquences difficilement réparables ; on peut ainsi mentionner la « crise de l'eau », qui pourrait entraîner une guerre entre la Chine et l'Inde pour le contrôle des ressources hydriques de l'Himalaya[49], ou encore la pénurie de terres rares, a priori de faible importance, mais pouvant amener des tensions sur la fabrication de produits aussi divers que les ampoules basse consommation, les voitures électriques ou les éoliennes, avec des conséquences non négligeables sur la transition énergétique[50]. Vers 1990, Joseph Tainter a développé des analyses plus générales de ces scénarios ; dans son travail le plus connu, L’Effondrement des sociétés complexes (The Collapse of Complex Societies)[51], il étudie l’effondrement des civilisations Maya, Chaco[52] et de l’Empire romain, en termes de théorie des réseaux, d’économie de l’énergie et de théorie de la complexité[n 4]. Bien que ces crises résultent d'enchaînements de désastres locaux, non inéluctables et auxquels on peut espérer trouver des parades plus ou moins rapides, Victor Clube et Bill Napier ont fait remarquer que des scénarios de catastrophes systémiques brutales (les « bangs ») déclenchées par un accident local sont également possibles[n 5], et ne laissent qu'une étroite marge de manœuvre avant de devenir planétaires.

Intelligence artificielle

En 1993, Vernor Vinge a popularisé, sous le nom de singularité technologique, l'idée selon laquelle si l'homme parvient à construire une intelligence artificielle (IA) supérieure à lui, celle-ci pourra à son tour en construire une autre encore supérieure, cette rétroaction positive aboutissant très rapidement à une superintelligence inconcevable pour nous[54] ; il remarque que cela pourrait s'avérer très dangereux pour les humains[55]. Cette idée a donnée naissance à un mouvement social, le singularitisme (en).

Plus précisément, il a été suggéré que des ordinateurs capables d'apprentissage pourraient devenir rapidement superintelligents et entreprendre des actions non prévues par leur programmation, voire hostiles, ou que des robots pourraient entrer en compétition avec l'humanité[56]. Il est d'ailleurs possible que la première superintelligence apparaissant élimine toutes les autres, étant également capable de manipuler toute intelligence inférieure afin d'atteindre ses objectifs[57]. Nick Bostrom appelle cette question le « problème du contrôle »[58].

Stephen Hawking, Bill Gates et Elon Musk ont exprimé leurs craintes d'intelligences artificielles se développant au point d'échapper à tout contrôle, Hawking précisant que cela pourrait signifier « la fin de l'humanité »[59]. En 2009, des experts participèrent à une conférence organisée par l'Association for the Advancement of Artificial Intelligence (AAAI) pour discuter la possibilité, pour des ordinateurs et des robots, d'acquérir une sorte d'autonomie, et la menace que cette possibilité pourrait présenter. Outre le fait que certains robots ont acquis diverses formes de semi-autonomie, allant de la recherche de prises pour se recharger au choix de cibles à attaquer, ils firent remarquer que certains virus informatiques peuvent activement lutter contre leur élimination, et ont atteint « le niveau d'intelligence des blattes ». Ces experts ajoutèrent que si une apparition de la conscience telle que la dépeint souvent la science-fiction est peu vraisemblable, d'autres problèmes et dangers ne sont nullement à exclure[54]. Plus récemment, divers groupes scientifiques ont noté une accélération des progrès en intelligence artificielle (dont la victoire d'AlphaGo contre Lee Sedol en mars 2016 a été l'un des signes les plus visibles) pouvant amener à de nouvelles inquiétudes[60],[61],[62]. Eliezer Yudkowsky pense que les risques créés par l'intelligence artificielle sont plus imprévisibles que toutes les autres sortes de risques, et il ajoute que la recherche à ce sujet est biaisée par l'anthropomorphisme : les gens basant leur analyse de l'intelligence artificielle sur leur propre intelligence[n 6], cela les amène à sous-estimer les possibilités de l'IA. Il sépare d'ailleurs les risques en problèmes techniques (des algorithmes imparfaits ou défectueux empêchant l'IA d'atteindre ses objectifs), et en échecs « philosophiques », bien plus pernicieux et difficiles à contrôler, où les objectifs de l'IA sont en fait nuisibles à l'humanité[64].

Biotechnologies

Les biotechnologies peuvent créer un risque de catastrophe planétaire en développant des agents infectieux naturels ou artificiels, qui pourraient ensuite se répandre par l'utilisation d'armes biologiques, d'attaques terroristes, ou par accident[65], provoquant des pandémies.

Une croissance exponentielle est observée dans le secteur des biotechnologies ; Noun et Chyba prédisent que cela amènera à une énorme amélioration de ces techniques dans les décennies à venir[65]. Ils estiment que les risques correspondants de guerre biologique et de bioterrorisme sont plus importants que ceux des armes nucléaires ou chimiques, parce que les agents infectieux sont plus faciles à produire, et que leur production en masse est difficilement contrôlable, les capacités technologiques correspondantes devenant accessibles même à des individus isolés[65]. Jusqu'à présent, les utilisations terroristes des biotechnologies ont été rares, mais il est difficile de savoir si cela est dû à un manque de moyens, ou à un manque de motivation[65].

Le risque principal attendu dans l'avenir est l'apparition d'agents infectieux génétiquement modifiés ou entièrement artificiels[65]. On estime en effet en général que la virulence des agents infectieux naturels, qui ont coévolué avec leurs hôtes, est limitée par la nécessité que les hôtes survivent assez longtemps pour transmettre l'agent[66], mais il est possible de modifier génétiquement ces agents (volontairement ou accidentellement) pour changer leur virulence et d'autres caractéristiques[65]. Ainsi, un groupe de chercheurs australiens a involontairement changé les caractéristiques du virus de la variole de la souris en essayant de développer un virus qui stériliserait les rongeurs[65] ; le virus modifié est devenu extrêmement létal même chez des souris vaccinées ou naturellement résistantes[67],[68],[69]. Si elles ne sont pas strictement réglementées, les technologies permettant des manipulations génétiques des caractéristiques des virus risquent de devenir aisément accessibles dans l'avenir[65].

Noun et Chyba proposent trois catégories de mesures pour réduire les risques de pandémies (naturelles ou artificielles) : régulation ou interdiction de recherches potentiellement dangereuses, amélioration de la veille sanitaire, et développement des moyens de lutte contre la propagation d'épidémies (par exemple en produisant des vaccins plus efficaces, et en les distribuant plus largement)[65].

Nanotechnologies

De nombreuses nanotechnologies sont en développement ou déjà utilisées[70]. La seule qui semble présenter un risque de catastrophe planétaire significatif est l'assemblage moléculaire, une technique qui permettrait de construire des structures complexes à une précision atomique[71]. L'assemblage moléculaire est pour l'instant un concept purement théorique et demandant des avancées importantes en nanotechnologie, mais qui pourrait permettre de produire des objets sophistiqués en grande quantité et à bas coût dans des nano-usines de la taille d'imprimantes 3D (lesquelles sont une version grossière et macroscopique du même concept)[70],[71]. Lorsque ces nano-usines pourront elles-mêmes en produire d'autres, la production pourrait être limitée seulement par la quantité de ressources relativement abondantes, comme les matériaux bruts, l'énergie, et les logiciels ; elles pourraient ainsi, entre autres, fabriquer à bas prix des armes sophistiquées, autonomes et durables[70].

Phoenix et Treder classent les risques de catastrophe créés par les nanotechnologies en trois catégories :

- Accélération du développement d'autres technologies, comme l'intelligence artificielle ou les biotechnologies.

- Production en masse d'objets potentiellement dangereux, et créant une dynamique de risque, telle que la course aux armements.

- Création de processus se reproduisant sans frein, avec des effets destructeurs.

Ils signalent cependant également que les nanotechnologies sont susceptibles de diminuer plusieurs autres risques de catastrophe planétaire[70].

Plusieurs chercheurs affirment que l'essentiel de ces risques vient du potentiel militaire et de course aux armements[67],[70],[72]. On a suggéré plusieurs raisons pour lesquelles ces techniques pourraient amener à des escalades instables (contrairement par exemple aux armes nucléaires) :

- un grand nombre d'acteurs peuvent être tentés de participer à l'escalade, le coût correspondant étant faible[70] ;

- la fabrication d'armes par cette méthode est peu coûteuse et aisée à camoufler[70] ;

- la difficulté de contrôle des intentions des autres acteurs pousse à s'armer par prudence, et à déclencher des attaques préventives[70],[73] ;

- l'assemblage moléculaire diminue la dépendance envers le commerce international[70], lequel est un facteur de paix ;

- une guerre d'agression devient économiquement plus intéressante pour l'agresseur, la fabrication d'armes étant bon marché, et les humains moins nécessaires sur le champ de bataille[70].

L'auto-régulation par tous les acteurs, étatiques ou non, semblant difficile à atteindre[74], des mesures pour limiter les risques d'armement et de guerre ont été principalement proposées dans le cadre du multilatéralisme[70],[75]. Une infrastructure internationale, peut-être analogue à l'Agence internationale de l'énergie atomique, et dédiée spécifiquement aux nanotechnologies doit être développée, donnant plus de pouvoir au niveau supranational[75]. Il est également possible d'encourager le développement technologique différentiel, privilégiant les technologies défensives[70],[76].

D'autres catastrophes planétaires dues aux nanotechnologies sont envisageables. Ainsi, en 1986, dans son livre Engines of Creation[77], Eric Drexler envisageait la notion de gelée grise, un thème souvent repris par les médias et la science-fiction[78],[79] ; ce scénario met en jeu de petits robots autoréplicatifs qui détruiraient toute la biosphère en l'utilisant comme source d'énergie et de matériaux. Cependant, désormais, les experts du domaine (y compris Drexler) ont discrédité ce scénario ; selon Chris Phoenix, « une gelée grise ne pourrait être que le résultat d'un processus délicat et délibéré, et non un accident »[80].

Accidents liés à une technologie expérimentale

Comm on l'a vu, les biotechnologies peuvent amener au développement de pandémies, les guerres chimiques peuvent conduire à des pollutions irrémédiables, les nanotechnologies produire des gelées grises catastrophiques. Plus généralement, Nick Bostrom a suggéré que dans sa poursuite du savoir, l'humanité risque de créer par inadvertance un dispositif susceptible de détruire la Terre, voire le Système solaire[81] : les recherches en physique des particules pourraient créer des conditions exceptionnelles ayant des conséquences catastrophiques. Ainsi, certains scientifiques s'inquiétaient de ce que le premier essai nucléaire pourrait embraser l'atmosphère[82],[83] ; plus récemment, des spéculations alarmistes se sont manifestées concernant la production éventuelle de micro trous noirs[84], de strangelets ou d'autres états physiques anormaux au Grand collisionneur de hadrons, et envisageant une réaction en chaîne pouvant conduire à un désastre. Ces craintes particulières ne se sont évidemment pas concrétisées, et avaient d'ailleurs déjà été réfutées par le calcul[85],[86],[87],[88], mais chaque nouvelle avancée technologique peut susciter des craintes analogues[n 7].

Risques non anthropogéniques

Pandémie globale

La mortalité due à une pandémie est égale à la virulence de l'agent infectieux, multipliée par le nombre total de personnes infectées. On suppose en général qu'il y a une limite à la virulence des agents infectieux ayant coévolué avec leurs hôtes[66], parce qu'un agent qui tue trop rapidement son hôte n'aura pas le temps de se propager[89]. Ce modèle simple prédit que s'il n'y a pas de lien entre virulence et mode de transmission, les agents infectieux évolueront vers des formes peu virulentes et à transmission rapide. Cette hypothèse n'est cependant pas toujours vérifiée, et lorsqu'une relation existe entre virulence et transmission, par exemple parce que la décomposition cadavérique libère l'agent infectieux, de hauts niveaux de virulence peuvent apparaître[90], limités seulement par d'autres facteurs tels que les interactions entre les différents hôtes (puces, rats et humains dans le cas de la peste, par exemple)[66],[91] ; de plus, si la pandémie est un phénomène secondaire lié à une zoonose, la virulence chez les humains peut être totale[92]. On a ainsi de nombreux exemples historiques de pandémies ayant eu un effet dévastateur sur des populations importantes, les plus connues étant la peste noire (entre 1347 et 1352) et la grippe de 1918 ; cela implique qu'une pandémie globale pourrait constituer une menace réaliste contre la civilisation.

La veille sanitaire actuelle rend la probabilité d'une telle pandémie assez faible, au moins pour des agents infectieux similaires à ceux connus (et en particulier non modifiés par l'utilisation de biotechnologies). Cependant, la possibilité qu'apparaisse un nouveau pathogène (comme dans le cas des maladies émergentes) ou qu'une mutation rende beaucoup plus virulent un virus tel que celui de la grippe n'est jamais à exclure ; un affaiblissement des services de santé lié par exemple à une crise économique pourrait rendre ce risque de catastrophe planétaire beaucoup plus important.

Sans qu'il s'agisse directement de pandémies, l’apparition de « super-bactéries » résistant à tous les antibiotiques fait peser de nouvelles menaces de crises sanitaires[93],[94]. D'autre part, des maladies telles que l'obésité ou les allergies, bien que non contagieuses, sont décrites métaphoriquement comme des pandémies[95],[96] ; si elles s'étendaient, elles pourraient finir par exercer d'importantes pressions dysgéniques à l'échelle mondiale[97].

Changements climatiques

Un changement climatique est une modification durable des climats de l'ensemble du globe. Dans un passé relativement récent (à l'échelle géologique), la Terre a connu des climats allant de périodes glaciaires à des épisodes si chauds que des palmiers poussaient en Antarctique. On suppose de plus que des épisodes dits de Terre boule de neige, où tous les océans étaient recouverts de glace, ont eu lieu dans un passé beaucoup plus reculé. Des changements climatiques soudains (en quelques décennies) ont eu lieu à une échelle régionale, par exemple durant le petit âge glaciaire, ou lors de l'optimum climatique médiéval, mais les changements climatiques globaux se sont produits lentement, du moins depuis le début du Cénozoïque, et le climat est devenu plus stable encore depuis la fin de la dernière période glaciaire il y a dix mille ans. La civilisation (et en particulier l'agriculture) s'étant développée durant une période de climats stables, une variation naturelle vers un nouveau régime climatique (plus chaud ou plus froid) pourrait constituer un risque de catastrophe planétaire.

La période actuelle (l'Holocène) est considérée comme un épisode interglaciaire au milieu d'une oscillation assez régulière entre glaciations et déglaciations, d'une période d'environ 50 000 ans, que l'on explique par la théorie astronomique des paléoclimats. Une nouvelle glaciation constituerait certainement une catastrophe planétaire au sens de Bostrom, mais outre que le modèle n'en prédit pas pour les quelques millénaires à venir, l'intervention du réchauffement climatique modifiera probablement l'évolution des climats, pouvant même amener à l'apparition de régimes très différents de ceux que la Terre a connu dans le passé[16].

Volcanisme

L'éruption d'un supervolcan[98],[99] peut amener à un hiver volcanique semblable à un hiver nucléaire, lié à une importante pollution (soufre, cendres et gaz carbonique). Un évènement de ce type, l'éruption de Toba[100], s'est produit en Indonésie il y a environ 71 500 ans ; selon la théorie de la catastrophe de Toba[101], cette éruption aurait pu réduire les populations humaines à quelques dizaines de milliers d'individus.

La caldeira de Yellowstone est un autre de ces supervolcans, ayant connu au moins 142 éruptions formatrices de caldeiras au cours des derniers 17 millions d'années, dont une douzaine de « superéruptions »[102]. Lors de la dernière de ces éruptions, il y a 640 000 ans, les cendres éjectées ont recouvert tous les États-Unis à l'ouest du Mississippi, ainsi que le nord-ouest du Mexique[102].

Ce type d'éruption a d'importantes conséquences sur le climat global, pouvant aller jusqu'à déclencher une glaciation si le soleil est caché suffisamment longtemps par les cendres, ou au contraire un réchauffement climatique si ce sont les gaz à effet de serre qui l'emportent ; à une plus petite échelle, cela se produisit en 1816 après l'éruption du Tambora, avec pour conséquence une « année sans été ».

Bien que ne relevant pas du même mécanisme, les éruptions ayant donné naissance aux provinces magmatiques s'accompagnent sans doute (durant des dizaines voire des centaines de milliers d'années) d'émissions de gaz et de poussières en quantité comparable à celle des supervolcans. Elles sont beaucoup plus rares (la plus récente, celle du groupe basaltique du Columbia, ayant eu lieu il y a environ 15 millions d'années), et sont généralement considérées comme responsables des plus importantes des extinctions de masse, l'extinction Permien-Trias étant par exemple corrélée à la formation des trapps de Sibérie. Il s'agit là clairement d'un risque existentiel, mais dont nous serions probablement prévenus des millénaires à l'avance.

Autres risques géologiques

Le champ magnétique terrestre s'est inversé de nombreuses fois durant son histoire, laissant en particulier des traces dans les roches du fond océanique, qui ont permis de dater ces inversions ; elles sont actuellement peu fréquentes, la dernière ayant eu lieu il y a 780 000 ans. Au moment de la transition, le champ s'affaiblit considérablement, permettant aux radiations (vent solaire, éruptions solaires, rayons cosmiques) d'atteindre le sol, ce qui pourrait mettre en danger la civilisation, par augmentation des cancers, des mutations, etc. Ces théories sont cependant actuellement partiellement discréditées, l'analyse statistique ne montrant pas de corrélation entre ces inversions et des extinctions de masse[103],[104].

Un autre risque de catastrophe planétaire est un mégatsunami, vague géante qui pourrait être causée par exemple par l'effondrement d'une ile volcanique. La probabilité de ce genre d'évènement a été fortement exagérée par les médias[105], et ces scénarios ne correspondent qu'à des catastrophes régionales. Cependant, un impact cosmique se produisant dans l'océan (tel que celui correspondant à l'extinction des dinosaures) pourrait provoquer un mégatsunami balayant des continents entiers[106].

Impact cosmique

Plusieurs astéroïdes sont entrés en collision avec la Terre au cours de son histoire. L'astéroïde de Chicxulub, par exemple, est la cause la plus probable de l'extinction des dinosaures non-aviens il y a 66 millions d'années, à la fin du Crétacé[107]. Un objet de plus d'un kilomètre de diamètre frappant la Terre détruirait probablement la civilisation, et à partir de trois kilomètres, aurait de bonnes chances de provoquer l'extinction de l'humanité[108] ; on estime que ces impacts se produisent en moyenne une fois par 500 000 ans (les impacts de gros objets, dépassant les 10 kilomètres, étant à peu près 100 fois moins fréquents)[108]. Le scénario d'une collision combine plusieurs des catastrophes planétaires vues précédemment : hiver d'impact, déclenchement d'éruptions volcaniques et mégatsunami (si l'impact a lieu dans l'océan), mais aussi séismes, tempêtes de feu, etc.[53].

Autres menaces cosmiques

En dehors des impacts d'astéroïdes, et peut-être d'éruptions solaires exceptionnelles, les autres menaces identifiables correspondent typiquement à des scénarios à très longue échéance, ou de plausibilité très faible ; il n'est au demeurant pas envisageable dans un avenir prévisible de s'en protéger. Ainsi, le Soleil passera inéluctablement par une phase d'expansion (le transformant en géante rouge englobant peut-être l'orbite terrestre) dans environ 7 milliards d'années[109] ; de même, des simulations des mouvements planétaires à long terme montrent qu'une collision entre Mercure et la Terre (un risque existentiel pour toute forme de vie[106]) a une probabilité non négligeable de se produire d'ici quelques milliards d'années[110].

De nombreux évènements très énergétiques, tels que les sursauts gamma[111], les supernovas et les hypernovas, constitueraient des risques existentiels s'ils se produisaient à moins de quelques centaines d'années-lumière de la Terre (une hypernova pourrait être la cause de l'extinction de l'Ordovicien-Silurien[112]). Cependant, la probabilité d'une telle occurrence est estimée comme très faible[113].

D'autres risques, tels que le passage du système solaire à travers une nébuleuse obscure ou un nuage de poussière cosmique (qui pourrait amener d'importants changements climatiques) sont eux aussi estimés comme négligeables à l'échelle des prochains millénaires[114].

Vie extraterrestre

Si, depuis La Guerre des mondes, la vie extraterrestre et ses interactions avec l'espèce humaine sont des thèmes récurrents de la science-fiction, et si des scientifiques tels que Carl Sagan estiment que son existence (mais pas nécessairement l'existence d'une intelligence extra-terrestre) est très probable, les distances interstellaires font que le seul risque qui peut être raisonnablement envisagé est celui d'une contamination accidentelle (par exemple par des bactéries martiennes), et même ce scénario est considéré comme très peu réaliste[115], bien que des recommandations éditées par le COSpAR dans le cadre de la protection planétaire concernant les retours d'échantillons sur Terre (catégorie V) aient pour objectif d'éviter une telle contamination[116].

Estimation de la vraisemblance du risque

Certains aléas de la section précédente ont une probabilité qu'on peut envisager de calculer avec précision[n 3]. Ainsi, la probabilité que l'Humanité disparaisse au cours du prochain siècle en raison d'un impact cosmique serait d'une chance sur un million[117] (même si certains scientifiques affirment que le risque pourrait être beaucoup plus grand[118],[119]). De même, la fréquence d'éruptions volcaniques d'ampleur suffisante pour créer une catastrophe climatique, analogue à celle ayant résulté de l'explosion de Toba (qui aurait peut-être provoqué la quasi-extinction de l'humanité[120]) a été estimée d'une par 50 000 ans[98].

Le danger relatif que posent d'autres menaces est beaucoup plus difficile à estimer. En 2008, à la conférence sur les risques de catastrophe planétaire organisée à l'Université d'Oxford, un groupe d'experts réputés regroupant leurs compétences sur différents types de risques a suggéré une probabilité de 19% de l'extinction de l'espèce humaine durant le prochain siècle (cependant, le compte-rendu de la conférence avertit que la méthode utilisée pour synthétiser les réponses données ne prend pas correctement en compte l'absence de réponse à certaines questions[10]). Le rapport annuel pour 2016 de la Global Challenges Foundation fait remarquer que même les estimations les plus optimistes impliquent que l'Américain moyen risque cinq fois plus de mourir dans une catastrophe planétaire que dans un accident de voiture[121],[122].

Aléa Probabilité estimée d'une extinction de l'humanité avant 2100 Probabilité totale 19% Armes utilisant les nanotechnologies 5% Intelligence artificielle hostile 5% Guerres non nucléaires 4% Pandémie résultant de manipulations biologiques 2% Guerre nucléaires 1% Accident lié aux nanotechnologies 0.5% Pandémie naturelle 0.05% Terrorisme nucléaire 0.03%

- Source : Future of Humanity Institute, 2008[10].

L'estimation précise de ces risques présente de considérables difficultés méthodologiques. L'attention a surtout été donnée à des risques portant sur les cent prochaines années, mais des prévisions sur un tel laps de temps sont difficiles : si les menaces posées par la nature sont relativement constantes (quoique de nouveaux risques peuvent être découverts), les menaces anthropogéniques sont susceptibles de changer dramatiquement avec le développement de nouvelles technologies. La capacité des experts à prédire l'avenir sur de telles échelles de temps s'est par le passé révélée assez limitée. De plus, outre les aspects technologiques de ces nouvelles menaces, l'analyse de leur impact sur la société et de la capacité qu'elle a à s'en défendre est limitée par les difficultés méthodologiques des sciences humaines, et par la vitesse avec laquelle les relations internationales peuvent changer.

Les risques existentiels posent d'autres problèmes d'estimation, en raison d'un biais de sélection majeur, le principe anthropique. Contrairement à la plupart des autres catastrophes, le fait qu'une extinction massive concernant l'humanité ne se soit jamais produite dans le passé ne donne aucune information sur la probabilité d'un tel évènement dans l'avenir, parce que, par définition, une extinction ne laisse pas d'observateurs (humains), et donc, même si des catastrophes constituant des risques existentiels étaient très probables, le fait que l'humanité ait survécu signifierait seulement qu'elle a eu énormément de chance[123]. Il reste cependant possible pour estimer ces risques de se servir d'évènements analogues ayant laissé des traces, comme les cinq grands épisodes d'extinction ayant précédé l'apparition de l'Homme ; il est parfois aussi possible de calculer les effets de telle ou telle catastrophe technologique, par exemple d'un hiver nucléaire[5].

Paradoxe de Fermi

En 1950, le physicien italien Enrico Fermi se demanda pourquoi l'humanité n'avait pas encore rencontré de civilisations extra-terrestres. Comme il le demandait, « où est tout le monde ? »[124]. Étant donné l'âge de l'univers et son grand nombre d'étoiles, la vie extraterrestre devrait être banale, à moins que la Terre soit très atypique. C'est cette bizarrerie qui est connue sous le nom de paradoxe de Fermi.

Bien qu'elle ne soit pas majoritairement acceptée, une explication proposée du paradoxe est la notion de risque existentiel ; plus précisément, l'idée que des civilisations que nous aurions pu observer (ou qui auraient pu nous rendre visite) ont été détruites avant que l'humanité apparaisse[123],[125].

Importance éthique des risques existentiels

La réduction des risques existentiels bénéficie surtout aux générations futures ; en fonction de l'estimation de leur nombre, on peut considérer qu'une diminution même légère du risque a une grande valeur morale. Derek Parfit affirme ainsi que nos descendants pourraient potentiellement survivre encore cinq milliards d'années, jusqu'à ce que l'expansion du Soleil rende la Terre inhabitable[126],[127] ; Nick Bostrom pense même que la colonisation de l'espace permettrait à un nombre astronomique de personnes de survivre durant des centaines de milliards d'années[6] ; c'est la comparaison entre la population actuelle et cet énorme nombre de descendants potentiels détruits par l'extinction qui justifie « moralement » qu'on fasse tout pour réduire les risques.

Ces positions n'ont pas été vraiment contestées, bien que d'un point de vue économique, il faille prendre en compte le fait que la valeur d'un bien actuel est plus importante que la valeur du même bien s'il ne doit être touché que dans l'avenir ; le modèle le plus couramment utilisé, celui de l'actualisation exponentielle, pourrait rendre ces bénéfices futurs bien moins significatifs. Cependant, Gaverick Matheny a affirmé que ce modèle n'est pas pertinent pour déterminer la valeur de la réduction de risques existentiels[117].

Certains économistes ont essayé d'estimer l'importance des risques de catastrophe planétaire (mais pas des risques existentiels). Martin Weitzman prétend que l'espérance (au sens statistique) du coût économique résultant de changements climatiques est importante en raison de situations auxquelles les modèles affectent une faible probabilité, mais qui provoqueraient des dommages catastrophiques[128]. Plus généralement, Richard Posner pense que nous faisons bien trop peu, le plus souvent, pour pallier les risques de catastrophes planétaires lorsque ceux-ci sont faibles et difficiles à estimer[7].

De nombreux biais cognitifs peuvent influencer la façon dont les gens estiment les risques existentiels, biais parmi lesquels figurent l'insensibilité à l'étendue, l'actualisation hyperbolique (en), l'heuristique de disponibilité, le biais de représentativité, l'heuristique affective (en), et l'effet d'excès de confiance (en)[63]. Ainsi, l'insensibilité à l'étendue amène les gens à être souvent plus concernés par les menaces individuelles qu'à celles s'adressant à des groupes plus vastes[63] (c'est pourquoi leurs dons pour des causes altruistes ne sont pas proportionnels à l'ampleur du problème[129]) ; cela les amène à ne pas considérer l'extinction de l'humanité comme un problème aussi grave qu'il devrait l'être. De même, le biais de représentativité les amène à minimiser les catastrophes qui n'ont aucun rapport avec celles dont ils ont eu connaissance, et à supposer que les dommages qu'elles causeront ne seront pas beaucoup plus graves[63].

Outre ces biais, il y a aussi des raisons économiques expliquant pourquoi peu d'efforts sont faits pour réduire les risques existentiels, et même certains risques de catastrophe planétaire non irréparable : ces risques concernent un bien global, c'est-à-dire que même si une grande puissance les réduit, elle ne profitera que d'une petite partie du bénéfice correspondant ; de plus la majorité de ces bénéfices seront perçus par les générations futures, lesquelles n'ont évidemment aucun moyen de payer une assurance contre ces risques aux générations actuelles[5].

Risques imaginaires et risques réels

Il a été souvent remarqué[130] que la majorité des risques anthropogéniques mentionnés précédemment correspondent à des mythes souvent très anciens, ceux de Prométhée, de Pandore et, plus récemment, celui de l'apprenti sorcier étant les plus représentatifs. La symbolique des quatre Cavaliers de l'Apocalypse, les trois derniers représentant la Guerre, la Famine et la Peste, se trouve déjà dans l'Ancien Testament sous la forme du choix inconfortable offert par Dieu au roi David[131]. Les divers risques de révolte des machines apparaissent dans le mythe du Golem, et, combinés aux biotechnologies, dans l'histoire du monstre de Frankenstein. D'autre part, il a été suggéré que les récits de catastrophes de diverses traditions religieuses (où elles sont le plus souvent liées au courroux des divinités) correspondraient à des souvenirs de catastrophes réelles (par exemple le Déluge serait lié à la re-connexion de la mer de Marmara avec la mer Noire) ; sous le nom de catastrophisme cohérent (coherent catastrophism)[119], Victor Clube et Bill Napier ont développé l'hypothèse selon laquelle des pluies de météorites cataclysmiques auraient donné naissance à de nombreux mythes cosmogoniques, allant de l'histoire de la destruction de Sodome et Gomorrhe (thèse défendue également par Marie-Agnès Courty) aux descriptions de l'Apocalypse[12] ; leurs idées sont cependant mal acceptées par la communauté scientifique[132].

L'existence de ces interprétations « mythiques » facilite un phénomène de refus partiel ou total de prise en compte de ces risques de catastrophe, connu sous le nom de syndrome de Cassandre[n 8],[133] : tandis que les risques anthropogéniques sont minimisés en les attribuant à des peurs irrationnelles, les catastrophes décrites dans les mythes sont jugées exagérées par l'ignorance et la déformation des souvenirs[n 9],[134].

L'analyse des risques causés par l'Homme souffre d'ailleurs de deux biais opposés : les lanceurs d'alerte tendent à exagérer le risque pour se faire entendre[n 10], voire à dénoncer des risques imaginaires au nom du principe de précaution[135] ; de puissants intérêts économiques essaient à l'inverse de minimiser les risques liés à leurs activités, comme le montre par exemple l'affaire de l'institut Heartland[136], et plus généralement l'analyse des stratégies de désinformation exposée dans Les Marchands de doutes.

Jared Diamond fait enfin remarquer que certaines catastrophes (les « écroulements » (crunches) de Nick Bostrom) peuvent passer inaperçues des sociétés qui les subissent, faute d'une mémoire historique suffisante[n 11] ; c'est par exemple ainsi qu'il explique le désastre écologique subi par les habitants de l'île de Pâques[137].

Organisations d'évaluation des risques

Le Bulletin of the Atomic Scientists est un des plus vieux organismes se préoccupant de risques globaux ; il fut fondé en 1945 après que le bombardement d'Hiroshima ait fait prendre conscience par le grand public des dangers de l'arme atomique. Il étudie les risques associés aux technologies et aux armes nucléaires, et est célèbre pour sa gestion de l'Horloge de la fin du monde depuis 1947.

En 1972, les travaux du Club de Rome ont donné lieu à un célèbre rapport, Halte à la croissance ?, mettant en garde contre les risques d'épuisement des ressources naturelles et de catastrophes écologiques, mais ce rapport a été contesté[138]et ses conclusions n'ont pas été suivies d'effets ; ce n'est qu'au début du XXIe siècle qu'il a été réévalué et que ses analyses sont jugées « étonnamment proches » de l'évolution actuelle de l'économie[139],[140].

Depuis le début des années 2000, un nombre croissant de scientifiques, de philosophes et de milliardaires des nouvelles technologies ont créé des organisations indépendantes ou liées aux milieux académiques, dédiées à l'analyse des risques de catastrophe planétaire[141].

Parmi les organisations non gouvernementales (ONG) de ce type, on trouve le Machine Intelligence Research Institute (créé en 2000), qui a pour but de réduire les risques de catastrophe liés à l'intelligence artificielle et à la singularité technologique[142], et dont Peter Thiel est un des principaux donateurs[143]. Plus récemment, la Lifeboat Foundation (créée en 2009) subventionne des recherches de prévention d'une catastrophe technologique[144], la plupart des fonds allant à des projets universitaires[145] ; le Global Catastrophic Risk Institute (en) (fondé en 2011) est un think tank pour toutes les questions de risque de catastrophe planétaire ; le Future of Life Institute a été créé en 2014 pour « rechercher des moyens de sauvegarder l'humanité face aux nouveaux défis technologiques »[146], Elon Musk en est un des plus importants donateurs[147].

Parmi les organisations dépendant d'universités figurent le Future of Humanity Institute, fondé en 2005 par Nick Bostrom à l'université d'Oxford pour effectuer des recherches sur l'avenir à long terme de l'humanité et les risques existentiels, le Centre pour l'étude des risques existentiels, fondé en 2012 à l'université de Cambridge (et dont Stephen Hawking est consultant) pour étudier quatre risques anthropogéniques : l'intelligence artificielle[n 12], les biotechnologies, le réchauffement climatique et les risques de guerre ; ou encore, à l'université Stanford, le Center for International Security and Cooperation, étudiant les politiques de coopération permettant de réduire les risques de catastrophe planétaire[149].

Enfin, d'autres groupes d'évaluation des risques appartiennent à des organisations gouvernementales. Ainsi, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) possède un département appelé Alerte et Réponse Globale (GAR) chargé de la coordination entre États membres en cas de pandémie[150],[151] ; l'Agence des États-Unis pour le développement international (USAID) possède un programme analogue[152]. Le Laboratoire national de Lawrence Livermore a une division, le Global Security Principal Directorate (Directoire principal de la sécurité globale) chargé d'étudier pour le compte du gouvernement des questions telles que la bio-sécurité, le contre-terrorisme, etc.[153].

Précautions et prévention

La notion de gouvernance globale respectant les limites planétaires a été proposée comme une approche de prévention des risques de catastrophe écologique. En particulier, le domaine de la géo-ingénierie envisage de manipuler l'environnement à l'échelle du globe pour combattre les changements anthropogéniques de la composition atmosphérique. Des techniques globales de stockage et de conservation des aliments ont été envisagées, mais leur coût serait élevé, et de plus elles pourraient aggraver les conséquences de la malnutrition. David Denkenberger et Joshua Pearce ont suggéré, dans Feeding Everyone No Matter What (en), diverses nourritures alternatives pour diminuer les risques de famine liés à des catastrophes planétaires telles qu'un hiver nucléaire ou un changement climatique soudain[154], par exemple la conversion de la biomasse (les arbres et le bois) en produits comestibles[155] ; cependant, il faudra beaucoup d'avancées dans ce domaine pour que ces méthodes permettent à une fraction importante de la population de survivre[156]. D'autres suggestions de diminution des risques, telles que les stratégies de déviation des astéroïdes pour parer aux risques d'impact, ou le désarmement nucléaire, s'avèrent économiquement ou politiquement difficiles à mettre en œuvre. Enfin, la colonisation de l'espace est une autre proposition faite pour augmenter les chances de survie face à un risque existentiel[157], mais des solutions de ce type, inaccessibles actuellement, demanderont sans doute entre autres le recours à l'ingénierie à grande échelle.

Parmi les précautions effectivement prises individuellement ou collectivement, on peut citer :

- La constitution de réserves de nourriture (prévues pour plusieurs années) et d'autres ressources faites par des survivalistes dans le cadre, par exemple, de construction d'abris antiatomiques.

- La Réserve mondiale de semences du Svalbard, une chambre forte souterraine sur l'île norvégienne du Spitzberg destinée à conserver dans un lieu sécurisé des graines de toutes les cultures vivrières de la planète et ainsi de préserver la diversité génétique ; certaines de ces semences devraient se conserver plusieurs milliers d'années[158].

Analyses et critiques

L'importance des risques détaillés dans les sections précédentes est rarement complètement niée ; cependant, les analyses de Nick Bostrom ont été critiquées de plusieurs points de vue distincts.

Critiques techniques

Plusieurs des risques mentionnés par Nick Bostrom dans ses ouvrages sont jugés exagérés (voire imaginaires), ou réels, mais correspondant à des échelles de temps si vastes qu'il semble un peu absurde de les regrouper avec des menaces presque immédiates[n 13]. D’ailleurs, les calculs de probabilité, d’espérance ou d’utilité sont difficiles ou mal définis pour ce genre de situation, comme le montrent par exemple des paradoxes tels que l’argument de l’apocalypse, et comme Nick Bostrom le reconnaît lui-même[159].

L'analyse de Nick Bostrom et

Positions philosophiques

Les analyses de Nick Bostrom s'appuient sur le transhumanisme, une idéologie prônant l'usage des sciences et des techniques afin d'améliorer les caractéristiques physiques et mentales des êtres humains ; il considère ainsi que tout ce qui pourrait empêcher l'humanité de développer pleinement son potentiel est un risque existentiel[3].

Cette position a été sévèrement critiquée, entre autres parce qu'elle amène à nier des valeurs auxquelles l'humanité actuelle est attachée, au nom de valeurs futures hypothétiques[8]. Steve Fuller remarque en particulier que si une catastrophe planétaire ne détruit pas toute l’humanité, les survivants pourront légitimement estimer dans certains cas que leur situation s’est améliorée[160].

Dans la fiction

Littérature

Des scénarios de catastrophe planétaire sont en germe dans les plus anciens mythes répertoriés : déluge engloutissant tous les êtres vivants dans l'Épopée de Gilgamesh, destruction par la glace, l'eau ou le feu dans le mythe nordique du Ragnarök, liste des dix plaies d'Égypte, etc.[161]. Mais aucun de ces récits, ni de ceux que proposera la science-fiction jusque vers 1950, ne se soucie de vraisemblance scientifique ou sociologique ; les descriptions de dystopies (correspondant aux « hurlements » (shrieks) de Nick Bostrom), à l'exception notable de 1984, se préoccupent également fort peu de la cohérence et de la viabilité des systèmes qu'elles proposent en repoussoir.

Après Hiroshima, une abondante littérature post-apocalyptique se développe, comportant d'ailleurs des œuvres non rangées dans le champ de la science-fiction, comme Malevil, mais la plupart de ces romans se concentrent sur la question de la survie, et non sur les causes de la catastrophe (presque toujours nucléaire)[n 7] ; en 1985, Jacques Goimard expliquera la popularité de ces récits par le « désir d'effondrement »[162].

Au début des années 1970 apparaissent des descriptions de catastrophes environnementales visant au réalisme. Ainsi, John Brunner publie Tous à Zanzibar (1968) et Le Troupeau aveugle (1972), dénonçant respectivement les dangers de la surpopulation et de la pollution, et se voulant scientifiquement irréprochables ; il s'appuie sur une documentation très à jour, reflétant les premiers mouvements écologistes, et s'avère même étonnamment précis dans ses prédictions[163].

Des romans décrivant des catastrophes dues aux nouvelles technologies (intelligence artificielle, biotechnologies, nanotechnologies, etc.) n'apparaissent pas avant 1990, et restent marginaux ;

Cinéma

Les catastrophes ont constitué un sujet de choix depuis les débuts de l'histoire du cinéma (avec par exemple en 1927 Metropolis, considéré comme le premier film dystopique), mais la difficulté de la réalisation d'effets spéciaux convaincants fait que les réalisateurs se sont plutôt attachés à la description d'un monde dévasté, comme dans la série des Mad Max.

À partir des années 1990, les énormes progrès des effets spéciaux numériques donnent au film catastrophe un nouveau souffle : Independence Day relatant une invasion extra-terrestre, Volcano l'irruption d'un volcan en pleine ville, ou encore Armageddon décrivant la destruction d'un astéroïde menaçant l'impact ; on peut aussi citer les films de la série Terminator et ceux de la série Matrix (illustrant la « révolte des machines »). En 2004, Le Jour d'après de Roland Emmerich décrit un changement climatique brutal. Malheureusement, tous ces films ont été gravement critiqués pour leur absence de réalisme ou de vraisemblance[164],[n 14].

Plus récemment encore, d'autres types de catastrophes planétaires ont fait l'objet de films demandant moins d'effets spéciaux et au demeurant plus réalistes, en particulier les pandémies (le film le plus célèbre de ce type étant Contagion).

Annexes

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Global catastrophic risk » (voir la liste des auteurs).

Notes

- D'autres auteurs, comme Jared Diamond ou Paul R. Ehrlich, utilisent plutôt le terme « effondrement » (collapse).

- Nick Bostrom considère les trois derniers types de scénarios comme empêchant (plus ou moins définitivement) l'humanité de réaliser son potentiel ; s'appuyant sur les valeurs du transhumanisme, cet argument ne suffit pas à lui seul à les classer tous comme des risques de catastrophe planétaire[8].

- Même pour des risques indépendants des actions humaines (impacts cosmiques, volcanisme, etc.) et s'étant déjà produit fréquemment (à l'échelle géologique), la notion de probabilité n'est pas toujours bien définie : dans l'ignorance des mécanismes exacts causant la catastrophe, la loi d'apparition de l'aléa étudié reste incertaine. Benoît Mandelbrot a ainsi montré que de nombreux phénomènes (allant des intermittences sur les lignes téléphoniques aux crues des fleuves, ou aux prix des matières premières) ont une structure temporelle fractale[11] ; lorsque c'est le cas, la probabilité d'apparition du phénomène varie selon l'échelle de temps choisie. Ainsi, le risque d'impact cosmique (qu'on peut a priori estimer à un impact destructeur par million d'années) change beaucoup si l'on est en fait en train de traverser un essaim météoritique[12].

- On trouvera dans l'article Théories sur les risques d'effondrement de la civilisation industrielle d'autres analyses des scénarios possibles d'effondrement (collapse) des systèmes.

- Ils évoquent par exemple la chute d'une météorite de 50 m de diamètre (ce qui a lieu tous les 1000 ans en moyenne[53]) qui, si elle se produisait sur le territoire américain, pourrait être prise pour une attaque nucléaire surprise, déclenchant une contre-attaque automatique[12].

- Il s'agit là d'un des biais cognitifs qui rendent difficile l'appréciation exacte des risques de catastrophe planétaire[63].

- Des catastrophes « réalistes » provenant de l'apparition d'une nouvelle technologie ont été parfois envisagées par des auteurs de science-fiction dès les années 1950 ; un célèbre exemple étant l'invention de la glace-neuf dans le roman de Kurt Vonnegut, Le Berceau du chat.

- Sous le titre La malédiction de Cassandre, une analyse de Ugo Bardi (dont voici la version originale (en)) est parue en 2011, étudiant la diabolisation du rapport du club de Rome intitulé Halte à la croissance ?.

- Dans L'Éveil, Oliver Sacks fait remarquer que des pandémies même relativement récentes sont minimisées (la grippe de 1918) ou complètement oubliées (l'encéphalite léthargique).

- Ainsi, dans La Bombe P, Paul R. Ehrlich annonçait en 1968 des famines massives (dues à la surpopulation) censées se produire avant 1980.

- Manquant de traditions écrites, par exemple, ils ignorent que, dans le passé, leurs conditions de vie étaient meilleures, et répètent les actions nuisibles de leurs prédécesseurs, parce qu'ils n'ont pas conscience de leurs conséquences.

- Huw Price explique « qu’il semble raisonnable de penser que tôt ou tard l'intelligence échappera aux contraintes biologique et que nous ne serons alors plus ce qu'il y a de plus malin, et risquerons d'être à la merci de machines ne prenant pas nos intérêts en compte. »[148]

- Ainsi, il semble peu vraisemblable que l'humanité soit un jour capable d'empêcher l'expansion du Soleil, et seule la colonisation de systèmes extra-solaires peut l'en protéger. Cependant, ce type de colonisation (dans l'état actuel de nos connaissances) repose sur des capacités technologiques et sociales extrêmement éloignées de nos possibilités actuelles (typiquement, maintenir dans d'immenses vaisseaux spatiaux des civilisations stables de futurs colons, pendant plusieurs dizaines de milliers d'années) ; une analyse sérieuse de rapport coûts-bénéfices dans ce cas semble à plusieurs critiques totalement illusoire.

- Ainsi, faire exploser un astéroïde ne protégerait pas la Terre de l'impact, et le changement climatique (outre qu'il ne risque guère de provoquer une nouvelle ère glaciaire à court terme) ne saurait en aucun cas geler instantanément les gens restés dehors.

Références

- Céline Grislain-Letrémy, Reza Lahidji et Philippe Mongin, Les risques majeurs et l'action publique, Rapport du Conseil d'analyse économique no 105, La Documentation française, 2013.

- Helga-Jane Scarwell et Richard Laganier, Risque d'inondation et aménagement durable du territoire, Presses universitaires du Septentrion, , 242 p. (ISBN 2-85939-870-8), p. 51

- Bostrom 2002.

- Bostrom 2008, p. 1 (lire en ligne).

- (en) Nick Bostrom, « Existential Risk Prevention as Global Priority », Global Policy, , p. 15–31 (DOI 10.1111/1758-5899.12002, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Nick Bostrom, « Astronomical Waste: The opportunity cost of delayed technological development », Utilitas, vol. 15, no 3, , p. 308–314 (DOI 10.1017/s0953820800004076, lire en ligne)

- (en) Richard Posner, Catastrophe: Risk and Response, Oxford, Oxford University Press, (ISBN 978-0195306477), Introduction, « Qu'est-ce qu'une catastrophe ? »

- (en) Francis Fukuyama, « Transhumanism », Foreign Policy, (lire en ligne)

- (en) « Frequently Asked Questions », Future of Humanity Institute (consulté le ).

- (en) Global Catastrophic Risks Survey, Technical Report, 2008, Future of Humanity Institute

- L'application des fractales à la finance, entretien avec Benoît Mandelbrot, La Recherche, avril 1997.

- Victor Clube et Bill Napier, Hiver cosmique, Le jardin des livres, 2006.

- (en) « The Cambridge Project for Existential Risk », Cambridge University

- (en) « 'Terminator center' to open at Cambridge University », Fox News, (lire en ligne)

- (en) « 2015: IT IS 3 MINUTES TO MIDNIGHT », Bulletin of the Atomic Scientists, sur le site thebulletin.org.

- (en) Isaac M. Held, Brian J. Soden, Water Vapor Feedback and Global Warming, dans Annu. Rev. Energy Environ 2000, page 449 et suivantes (résumé en ligne).

- (en) James Hansen, « Climate sensitivity, sea level and atmospheric carbon dioxide », Royal Society Publishing, vol. 371, no 2001, , p. 20120294 (DOI 10.1098/rsta.2012.0294, lire en ligne)

- (en) Kendall Powell et John Bluck, « Tropical 'runaway greenhouse' provides insight to Venus », NASA Ames Research Center,

- (en) Fricke, H. C., Williams, C. et Yavitt, J. B., « Polar methane production, hothouse climates, and climate change », American Geophysical Union, vol. Fall Meeting, (Bibcode 2009AGUFMPP44A..02F)

- (en) B. Chiarelli, « Overpopulation and the Threat of Ecological Disaster: the Need for Global Bioethics », Mankind Quarterly, vol. 39, no 2, , p. 225–230.

- (en) Ambrose Evans-Pritchard, « Einstein was right - honey bee collapse threatens global food security », The Daily Telegraph, Londres, (lire en ligne).

- Martine Valo, « Il faut interdire l'usage des pesticides néonicotinoïdes en Europe », Le Monde, Groupe Le Monde, (lire en ligne)

- (en)[PDF]Nations unies, Département des Affaires économiques et sociales, World Population Prospects - The 2012 Revision - Key Findings and Advance Tables, (lire en ligne)

- (en)Historical Estimates of World Population, site du US Census Bureau consulté le 09/07/2013.

- (en) « The end of India's green revolution? », BBC News, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Food First (en), « Green Revolution », Foodfirst.org (consulté le Date invalide (310 août 2016)).

- Matthieu Auzanneau, « Nier l'imminence du pic pétrolier est une erreur tragique », Lemonde.org, (consulté le ).

- (en) The Oil Drum: Europe, « Agriculture Meets Peak Oil », Europe.theoildrum.com (consulté le ).

- (en) « Eating Fossil Fuels », EnergyBulletin.net, (consulté le ).

- (en) "Drawing Momentum from the Crash" par Dale Allen Pfeiffer

- Marianne Boyer et Eugénie Dums, « Le « jour du dépassement de la Terre » en infographies », sur lemonde.fr, (consulté le ).

- (en) Site overshootday.com, recalculant les dates en fonction de la méthodologie de 2016.

- (en) « Cereal Disease Laboratory : Ug99 an emerging virulent stem rust race », Ars.usda.gov (consulté le ).

- (en) « Durable Rust Resistance in Wheat », Wheatrust.cornell.edu (consulté le ).

- Ainsi, une expérience intensive sur les risques d'hybridation avec le colza (Hybridation entre le colza et la ravenelle en conditions proches de la pratique agricole, INRA, Communiqué de presse, 25 août 2000) a donné des résultats entièrement négatifs.

- Christiane Galus, Le “nuage brun” d’Asie pourrait menacer le climat de la planète, Le Monde, 15 août 2002.

- « R4WO en bref : Une course contre la montre pour préserver les océans », Race for Water (consulté le )

- (en) On the Probability of Nuclear War par Martin E. Hellman (1985)

- (en) Avner Cohen et Steven Lee, Nuclear Weapons and the Future of Humanity: The Fundamental Questions sur Google Livres

- (en) Federation of American Scientists, « Status of World Nuclear Forces », sur Federation of American Scientists, (consulté le ).

- Frank Dikötter, La Grande Famine de Mao, 1958–62. (édition originale : Walker & Company, 2010. p. 13. ISBN 0-8027-7768-6).

- (en) Brian Martin, « Critique of nuclear extinction », Journal of Peace Research, vol. 19, no 4, , p. 287–300 (DOI 10.1177/002234338201900401, lire en ligne, consulté le ).

- L’hiver nucléaire, article de Richard Turco, Owen Toon, Thomas Ackerman, James Pollack et Carl Sagan, in La paix surarmée, Belin, 1987, traduction en français de l'article Nuclear Winter: Global Consequences of Multiples Nuclear Explosions in Science, vol. 222, no 4630, p. 1283-1292, 23 décembre 1983.

- (en) Carl Shulman, « Nuclear winter and human extinction: Q&A with Luke Oman », sur Overcoming Bias, (consulté le ).

- (en) O. B. Toon, R. P. Turco, A. Robock, C. Bardeen, L. Oman, et G. L. Stenchikov, Atmospheric effects and societal consequences of regional scale nuclear conflicts and acts of individual nuclear terrorism, Atmospheric Chemistry and Physics.

- Bostrom 2002, section 4.2.

- (en) Kahn, Herman, On Thermonuclear War, Princeton, NJ, USA, Princeton University Press,,

- « VIDEO - La tempête solaire qui a failli renvoyer la Terre au 18e siècle », BFMTV, 25 juillet 2014.

- La « guerre de l'eau », sur le site lemonde.fr

- Bruno Chaudret, Métaux et terres rares : l'autre problème de la transition énergétique, dans Progressistes, octobre 2013.

- Joseph Tainter (trad. Jean-François Goulon), L’Effondrement des sociétés complexes, Le Retour aux Sources, 2013, 318 p. (ISBN 978-2355120510).

- Il a formé un groupe multidisciplinaire pour étudier la culture Chaco dans Evolving Complexity and Environmental Risk in the Prehistoric Southwest (Santa Fe Institute Proceedings no 24), coédité avec Bonnie Bagley Tainter, 1998.

- (en) Une analyse des effets d'impacts cosmiques, et un simulateur basé sur cette analyse, développé à l'université d'Arizona.

- (en) John Markoff, Scientists Worry Machines May Outsmart Man, NY Times, 26 juillet 2009.

- (en) Vernor Vinge, The Coming Technological Singularity: How to Survive in the Post-Human Era, 1993.

- (en) Bill Joy, Why the future doesn't need us. Wired magazine.

- (en) Nick Bostrom, 2002 : Ethical Issues in Advanced Artificial Intelligence

- (en) Nick Bostrom, Superintelligence : Paths, Dangers, Strategies [« Superintelligence : chemins, dangers, stratégies »], Oxford University Press, (ISBN 978-0199678112).

- (en) Kevin Rawlinson, « Microsoft's Bill Gates insists AI is a threat », BBC News (consulté le ).

- (en) Mariëtte Le Roux, « Rise of the Machines: Keep an eye on AI, experts warn » [« L'éveil des machines : gardez un œil sur l'IA, avertissent les experts »], Phys.org, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Gaming the Robot Revolution: A military technology expert weighs in on Terminator: Salvation, P. W. Singer, slate.com, 21 mai 2009.

- (en) Laurent Orseau et Stuart Armstrong, Safely Interruptible Agents, intelligence.org, 1er juin 2016.

- (en) Eliezer Yudkowsky, 2008, "Cognitive Biases potentially affecting judgments of global risks"

- (en) Eliezer Yudkowsky, « Artificial Intelligence as a Positive and Negative Factor in Global Risk » (consulté le ).