« Faucon crécerelle » : différence entre les versions

→Nidification : densité et type de reproduction |

→Nidification : nichoirs |

||

| Ligne 155 : | Ligne 155 : | ||

Les crécerelles peuvent également utiliser des cavités d'arbres, du moment qu'elles sont suffisamment grandes pour contenir la femelle, mais semblent éviter les trous profonds de plus de {{Unité|75|cm}}, qui sont plus susceptibles d'accueillir la [[Chouette effraie]]<ref name="V128">{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=128}}.</ref>. Ces trous peuvent être naturels ou initialement creusés par des [[Pic vert|Pics verts]]<ref name="V128" />. L'essence de l'arbre semble importer peu aux crécerelles, du moment que la cavité répond à leurs besoins<ref>{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=196}}.</ref>. Ils tolèrent les voisins au sein du même arbre : dans l'analyse des données historiques du BTO citée plus haut, treize arbres étaient partagés avec des Chouettes effraies, sept avec des [[Choucas des tours]], six avec des [[Pigeon colombin|Pigeons colombins]], quatre avec des [[Tadorne de Belon|Tadornes de Belon]], trois avec des [[Chevêche d'Athéna|Chevêches d'Athéna]], deux avec des [[Chouette hulotte|Chouettes hulottes]] et un avec un [[Rougequeue noir]]<ref name="S93b" />. Dans certains cas, les deux espèces se partageaient même la même entrée. Ces observations sont d'autant plus remarquables que les grands rapaces sont des prédateurs des crécerelles ou de leurs œufs, alors que d'autres espèces figurent parmi les proies de la crécerelle<ref name="S199">{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=199}}.</ref>. |

Les crécerelles peuvent également utiliser des cavités d'arbres, du moment qu'elles sont suffisamment grandes pour contenir la femelle, mais semblent éviter les trous profonds de plus de {{Unité|75|cm}}, qui sont plus susceptibles d'accueillir la [[Chouette effraie]]<ref name="V128">{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=128}}.</ref>. Ces trous peuvent être naturels ou initialement creusés par des [[Pic vert|Pics verts]]<ref name="V128" />. L'essence de l'arbre semble importer peu aux crécerelles, du moment que la cavité répond à leurs besoins<ref>{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=196}}.</ref>. Ils tolèrent les voisins au sein du même arbre : dans l'analyse des données historiques du BTO citée plus haut, treize arbres étaient partagés avec des Chouettes effraies, sept avec des [[Choucas des tours]], six avec des [[Pigeon colombin|Pigeons colombins]], quatre avec des [[Tadorne de Belon|Tadornes de Belon]], trois avec des [[Chevêche d'Athéna|Chevêches d'Athéna]], deux avec des [[Chouette hulotte|Chouettes hulottes]] et un avec un [[Rougequeue noir]]<ref name="S93b" />. Dans certains cas, les deux espèces se partageaient même la même entrée. Ces observations sont d'autant plus remarquables que les grands rapaces sont des prédateurs des crécerelles ou de leurs œufs, alors que d'autres espèces figurent parmi les proies de la crécerelle<ref name="S199">{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=199}}.</ref>. |

||

L'habitude des crécerelles de nicher dans des tours est déjà relevée par [[Georges-Louis Leclerc de Buffon|Buffon]] à la fin du {{XVIIIe siècle}}<ref name="atlasIDF">{{ouvrage|auteur=Frédéric Mahler, Guilhem Lesaffre, Maxime Zucca et Jacques Coatmeur|titre=Oiseaux nicheurs de Paris. Un atlas urbain|éditeur=Delachaux et Niestlé|date=2010|passage=128-131}}.</ref> et est responsable de leur nom allemand, ''{{langue|de|Turmfalke}}'' ou « faucon des tours ». Ils exploitent en fait n'importe quelle structure de bâtiment répondant à leurs besoins — clochers, [[gazomètre]]s, cheminées désaffectées, granges, ponts, grues, pylônes électriques et même jardinières à la fenêtre d'immeubles de grande hauteur<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=131}}.</ref> – tout en faisant preuve d'une très grande tolérance au dérangement humain. Ainsi, un nid contenant deux œufs a été trouvé sur le profil creux d'une poutrelle à l'extérieur d'une brasserie de Birmingham par un ouvrier chargé de la peindre. L'ouvrier a déplacé les deux œufs, peint la poutrelle et reposé les œufs. La femelle crécerelle est revenue pondre trois œufs supplémentaires, a incubé sa ponte et les cinq petits ont été élevés avec succès<ref>{{Article|auteur=G.V. Pike|titre=Nesting kestrels tolerating excessive disturbance|périodique=British Birds|année=1981|volume=74|passage=520}}</ref>{{,}}<ref name="S199" />. |

L'habitude des crécerelles de nicher dans des tours est déjà relevée par [[Georges-Louis Leclerc de Buffon|Buffon]] à la fin du {{XVIIIe siècle}}<ref name="atlasIDF">{{ouvrage|auteur=Frédéric Mahler, Guilhem Lesaffre, Maxime Zucca et Jacques Coatmeur|titre=Oiseaux nicheurs de Paris. Un atlas urbain|éditeur=Delachaux et Niestlé|date=2010|passage=128-131}}.</ref> et est responsable de leur nom allemand, ''{{langue|de|Turmfalke}}'' ou « faucon des tours ». Ils exploitent en fait n'importe quelle structure de bâtiment répondant à leurs besoins — clochers, [[gazomètre]]s, cheminées désaffectées, granges, ponts, grues, pylônes électriques et même jardinières à la fenêtre d'immeubles de grande hauteur<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=131}}.</ref> – tout en faisant preuve d'une très grande tolérance au dérangement humain. Ainsi, un nid contenant deux œufs a été trouvé sur le profil creux d'une poutrelle à l'extérieur d'une brasserie de Birmingham par un ouvrier chargé de la peindre. L'ouvrier a déplacé les deux œufs, peint la poutrelle et reposé les œufs. La femelle crécerelle est revenue pondre trois œufs supplémentaires, a incubé sa ponte et les cinq petits ont été élevés avec succès malgré les allées et venues sur le chantier<ref>{{Article|auteur=G.V. Pike|titre=Nesting kestrels tolerating excessive disturbance|périodique=British Birds|année=1981|volume=74|passage=520}}</ref>{{,}}<ref name="S199" />. |

||

La crécerelle peut également nicher au sol, mais le fait est rare. Un exemple souvent cité est la population de l'archipel des [[Orcades]], qui utilise des tunnels dans la [[bruyère]] ou des terriers de [[Lapin de garenne|lapins]]<ref>{{Article|auteur=E. Balfour|titre=Kestrels nesting on the ground in Orkney|périodique=Bird Notes|année=1955|volume=26|passage=245–53}}</ref>. Il est à noter que l'endroit n'offre pas d'autres sites adéquats et qu'il ne compte pas de prédateurs comme le renard<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=132}}.</ref>. Toutefois, d'autres rapaces comme le [[Faucon émerillon]] ou le [[Busard Saint-Martin]] nichent au sol, même en présence de prédateurs. |

La crécerelle peut également nicher au sol, mais le fait est rare. Un exemple souvent cité est la population de l'archipel des [[Orcades]], qui utilise des tunnels dans la [[bruyère]] ou des terriers de [[Lapin de garenne|lapins]]<ref>{{Article|auteur=E. Balfour|titre=Kestrels nesting on the ground in Orkney|périodique=Bird Notes|année=1955|volume=26|passage=245–53}}</ref>. Il est à noter que l'endroit n'offre pas d'autres sites adéquats et qu'il ne compte pas de prédateurs comme le renard<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=132}}.</ref>. Toutefois, d'autres rapaces comme le [[Faucon émerillon]] ou le [[Busard Saint-Martin]] nichent au sol, même en présence de prédateurs. |

||

Les Faucons crécerelles s'installent volontiers dans les nichoirs disponibles, un aspect important pour la conservation de l'espèce, car le nombre de sites de nidification appropriés est un facteur limitant de la reproduction dans des habitats où la nourriture disponible est pourtant suffisante<ref name="FAR">{{Article|auteur=Juan A. Fargallo , Guillermo Blanco , Jaime Potti & Javier Viñuela|titre=Nestbox provisioning in a rural population of Eurasian Kestrels: breeding performance, nest predation and parasitism|périodique=Bird Study|volume=48|numéro=2|année=2001|passage=236-244|doi=10.1080/00063650109461223}}</ref>. Ainsi, 200 nichoirs ont été installés sur des pylônes électriques dans le centre de l'Italie dans le cadre d'une étude de grande ampleur<ref>{{Article|auteur=Giacomo Dell'Omo, David Costantini, Giuseppe Di Lieto, Stefania Casagrande|titre=Gli uccelli e le linee elettriche|périodique=Alula|volume=XII|numéro=1-2|passage=103-114|année=2005}}</ref>. Vingt nichoirs ont été occupés par d'autres espèces et sur les 180 restants, 52,6 % ont été occupés la première année d'installation. Les nichoirs situés en-deçà de {{Unité|10|mètres}} de hauteur ont été légèrement moins utilisés que ceux situés à {{Unité|10-15|mètres}} ou plus de {{Unité|15|mètres}}. Ceux avec le meilleur taux d'occupation ont été ceux orientés vers le sud. Beaucoup de nichoirs sont réutilisés, même si les couples changent : dans une étude menée en [[Chine de l'Est]], les crécerelles ont préféré aux nichoirs propres ceux portant les traces d'occupations précédentes, c'est-à-dire ceux ayant démontré leur intérêt comme lieu de nidification<ref>{{Article|auteur=Mingju E, Tuo Wang, Shangyu Wang, Ye Gong, Jiangping Yu, Lin Wang, Wei Ou et Haitao Wang|titre=Old nest material functions as an informative cue in making nest-site selection decisions in the European Kestrel (''Falco tinnunculus'')|périodique=Avian Research|volume=10|année=2019|doi=10.1186/s40657-019-0182-5}}</ref>. Les nichoirs présentent également l'intérêt de réduire la prédation : dans une étude menée dans le centre de l'Espagne, les couples en nichoir ont mené plus de jeunes à l'envol que ceux dans des nids naturels<ref name="FAR" />. Le risque de prédation était également moindre, même si la charge parasitaire était plus élevée<ref name="FAR" />. |

|||

Les auteurs ne s'accordent pas sur qui choisit le lieu de nidification : certains considèrent que le choix relève du mâle seul, tandis que d'autres estiment que la responsabilité est partagée<ref name="S192" />. Il est possible que le mâle sélectionne des sites possibles, tandis que la femelle opère le choix final<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=167}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=193}}.</ref>. |

Les auteurs ne s'accordent pas sur qui choisit le lieu de nidification : certains considèrent que le choix relève du mâle seul, tandis que d'autres estiment que la responsabilité est partagée<ref name="S192" />. Il est possible que le mâle sélectionne des sites possibles, tandis que la femelle opère le choix final<ref>{{harvsp|id=VIL|Village|1990|p=167}}.</ref>{{,}}<ref>{{harvsp|id=SAL|Sale|2020|p=193}}.</ref>. |

||

Version du 9 mai 2022 à 19:50

Falco tinnunculus

| Règne | Animalia |

|---|---|

| Embranchement | Chordata |

| Sous-embr. | Vertebrata |

| Classe | Aves |

| Ordre | Falconiformes |

| Famille | Falconidae |

| Genre | Falco |

Répartition géographique

- Vit aussi en Europe extrême-orientale

- habitat occidental permanent

- habitat d'été

Statut CITES

Le Faucon crécerelle (Falco tinnunculus) est un petit rapace de la famille des falconidés, présent dans les écozones paléarctique, afrotropicale et indomalaise, du semi-désert jusqu'aux régions subarctiques. Il fréquente les milieux ouverts et peu boisés, mais aussi les milieux urbains et surburbains, allant jusqu'à nicher en façade de la cathédrale Notre-Dame de Paris[1].

De la taille d'un pigeon, le Faucon crécerelle a un manteau roux tacheté de noir, avec le bout des ailes noirâtre, tandis que le dessous des ailes et le poitrail sont de couleur crème moucheté de noir. L'espèce présente un dimorphisme sexuel inversé : la femelle adulte est plus grande que le mâle d'environ 20 %, avec la tête et la queue de couleur brune striée de noir, tandis que le mâle adulte a la tête gris-bleu avec la queue grise. Les juvéniles ressemblent à la femelle adulte. Sa silhouette en vol est caractéristique, avec ses ailes longues, étroites et pointues, et son vol stationnaire dit « en Saint-Esprit » est une observation fréquente en bord de route.

Il présente une forte plasticité alimentaire : spécialiste des micromammifères dans les zones tempérées, c'est un prédateur généraliste dans les zones arides, se nourrissant aussi d'oiseaux, d'insectes, de reptiles, d'amphibiens et de chauve-souris.

Longtemps persécuté en raison de ses déprédations sur le gibier et les petits animaux d'élevage, le Faucon crécerelle est en déclin dans les pays développés en raison de l'appauvrissement des milieux et de l'usage des pesticides.

Morphologie

Le Faucon crécerelle présente la silhouette typique du genre Falco : ailes fines, longues et pointues, tête ronde, yeux sombres, bec court et crochu avec une dent tomiale.

Dimensions

La taille est de 32 à 35 cm du bout du bec jusqu'à l'extrémité de la queue[2]. L'aile est longue de 25,6 ± 0,8 cm chez la femelle contre 24,6 ± 0,6 cm chez le mâle[2], soit une envergure de 69 à 82 cm. La longueur de la queue est de 17,1 ± 0,7 cm chez la femelle contre 16,3 ± 0,6 cm chez le mâle[2]. La masse est de 190 à 230 g pour le mâle et de 220 à 280 g pour la femelle, sachant que le poids varie au cours de l'année, particulièrement pendant la saison de reproduction[2]. Comme souvent chez les faucons, l'espèce présente un dimorphisme sexuel inversé : le mâle est 20 % plus petit que la femelle, mais cette différence de taille est rarement visible sur le terrain[3].

Apparence extérieure

Chez la sous-espèce nominale, le mâle adulte a la calotte et la nuque gris ardoise, avec la joue pâle et une bande malaire noire sous les yeux. Le manteau est roux tacheté de noir, mais ces marques peuvent être absentes chez les individus âgés. La queue est d'un gris cendré uniforme, avec une large bande subterminale noire et la pointe blanche. Le dessous est couleur crème moucheté de brun. L'iris est noir, avec une cire jaune, comme les tarses et les serres. Les ongles sont noirs. Le bec est bleu-gris avec la pointe plus sombre.

La femelle est plus grande et massive. Le dessus, calotte et nuque comprise, est roux cannelle avec des taches plus abondantes et plus sombres que le mâle. La moustache est identique à celle du mâle, mais usuellement moins marquée. Le dessous est chamois, plus moucheté que le mâle. La queue est rousse barrée de noir, avec une large bande subterminale noire et la pointe blanche. On met parfois en avant la queue uniforme du mâle comme critère de distinction d'avec la femelle quand la tête n'est pas visible, mais certains mâles présentent des barres parfois assez marquées, tandis que certaines femelles ont la queue grisâtre au lieu d'être rousse[4].

Le Faucon crécerelle naît couvert de duvet clairsemé et blanc. À partir de l'âge de huit jours, il acquiert un second duvet crème à grisâtre, plus pâle sur le dessous. Les plumes apparaissent vers 14 jours. À 28 jours, le duvet a pratiquement disparu et toutes les plumes sont formées, à l'exception des primaires et des rectrices[5].

Les juvéniles ressemblent fortement aux femelles et peuvent être très difficiles à départager sur le terrain[6]. Ils sont plus pâles et plus fortement rayés sur le dessous. En plumage frais, à l'automne, les rémiges, les couvertures primaires et les grandes couvertures sus-alaires présentent de larges pointes pâles formant des fines barres alaires[6]. Les juvéniles sont classiquement considérés comme pratiquement impossibles à sexer, mais dans une étude menée par l'université de Groningue, les chercheurs ont pu déterminer correctement le sexe de 191 juvéniles sur 193 grâce aux rectrices collectées dans le cadre du programme national de baguage des Pays-Bas : les couvertures des juvéniles sont bordées de beige et les stries sombres sont plus larges et diffuses dessous[7].

Les juvéniles commencent à muer dès qu'ils ont quitté le nid, mais le calendrier de mue varie beaucoup selon les individus, beaucoup commençant pendant les mois d'hiver[8]. Avant l'achèvement de cette première mue, l'âge des mâles peut être déterminé par le plumage de type femelle qui persiste dans la queue et le dessus de l'aile[6]. Même après la mue, certains mâles conservent des nuances roussâtres sur la calotte et la nuque qui permettent de les identifier comme des oiseaux de deuxième année. En revanche, les femelles de deuxième été sont impossibles à distinguer des femelles adultes[3].

-

Poussins en duvet, République tchèque

-

Poussins avec début de plumage, République tchèque

-

Poussins n'ayant pratiquement plus de duvet, Vendée

-

Juvénile un jour après avoir quitté le nid, Écomusée Roscheider Hof

Mue

Comme tous les oiseaux, le Faucon crécerelle se toilette régulièrement. La baignade a été rarement observée, mais est attestée. Une mue annuelle est néanmoins nécessaire pour maintenir le plumage en bon état. Les femelles commencent à muer en mai, quelques jours après avoir pondu leur premier œuf, les mâles une quinzaine de jours plus tard. Ce décalage est sans doute lié à la nécessité pour le mâle de chasser pour ravitailler sa femelle et ensuite ses poussins[9]. En effet, la mue requiert de l'énergie, de l'ordre de 129 kJ/g, soit une hausse du métabolisme de base allant jusqu'à 30 % pour la femelle[10]. En outre, le processus de renouvellement des plumes de vol compromet les capacités de chasse, même si l'oiseau peut continuer à fonctionner malgré un taux important de plumes manquantes ou endommagées.

Mâle et femelle terminent la mue en même temps, ce qui signifie que le mâle mue plus rapidement que la femelle. La durée totale de la mue est d'environ 180 jours, dont 136 jours pour les plumes de vol (rectrices et rémiges) chez la femelle et 122 chez le mâle. La fabrication d'une rémige primaire prend environ 25 jours. Le Faucon crécerelle est par ailleurs capable de suspendre sa mue, probablement en raison du manque de proies pendant la période d'élevage des poussins[8].

La mue adulte commence par la queue et se poursuit par les couvertures alaires et le dessous, puis termine par le dos et la tête. La séquence de mue des rémiges primaires est 4-5-6-3-7-8-2-9-10-1, deux ou trois plumes pouvant muer simultanément, celle de la demi-queue 1-6-2-3-4-5. La mue est usuellement symétrique sur les ailes et les deux côtés de la queue[8].

Risques de confusion

En règle générale, la crécerelle se distingue assez facilement des autres rapaces par son dessus roux, contrastant avec le bout de l'aile noirâtre, et des autres faucons par le dessous des ailes pâles[3]. En vol, surtout à contrejour, elle peut se confondre avec les autres petits faucons, voire avec l'Épervier d'Europe.

La distinction avec le Faucon crécerellette est plus délicate et représente un défi d'identification majeur quand l'oiseau est en vol[11]. Lorsque les deux espèces sont vues ensemble, par exemple lors de la migration, la crécerellette se reconnaît à ce qu'elle bat des ailes plus rapidement en vol stationnaire[11]. Chez la crécerellette, la moustache est moins marquée, le dessus est d'un roux plus soutenu et le dessus des ailes est faiblement barré, voire sans barres, avec une pointe grisâtre diffuse au bout de l'aile. Les deux espèces ne présentent pas la même formule alaire, ce qui donne à l'aile une allure différente, plus longue chez la crécerellette. Les ongles sont blancs et non noirs chez la crécerellette. Toutefois, ces critères de plumage sont en pratique impossibles à voir en vol[11]. Enfin, le cri n'est pas le même : il est plus sonore et enroué chez la crécerellette, rappelant celui de la perdrix[12].

Écologie et comportement

Alimentation

Régime alimentaire

Comme beaucoup d'oiseaux, le Faucon crécerelle produit des pelotes de réjection composées des éléments non digérés de son alimentation (poils, os, etc.), régurgitées 24 heures après l'ingestion[13]. Ces pelotes sont faciles à trouver près de son dortoir et de son nid, ce qui permet à son régime alimentaire d'être bien connu, mieux que celui d'autres rapaces diurnes[14]. En revanche, cette méthode conduit à sous-estimer la part des proies formées de tissus mous ou encore des oiseaux, dont les plumes sont réduites en poudre dans le gésier[15]. L'analyse doit donc être complétée par l'observation de l'oiseau en chasse ou des restes trouvés près des nids[16]

Le Faucon crécerelle est très adaptable et se nourrit pratiquement de tout ce qu'il peut tuer[17]. Son régime alimentaire est donc variable selon les populations et même les individus[18], mais aussi selon la période de l'année[19]. Dans le nord de l'Europe, le Faucon crécerelle est un spécialiste des micromammifères[20],[21], tandis que dans le pourtour méditerranéen, c'est un prédateur généraliste qui se nourrit également de passereaux, d'insectes, de reptiles, d'amphibiens, de chauve-souris et de vers de terre[22].

Parmi les mammifères, le crécerelle se nourrit avant tout de campagnols du genre Microtus et plus minoritairement de mulots et de souris — au point que sa productivité dépend des cycles reproductifs (pullulations) des campagnols[23]. Dans des études menées près d'Eskdalemuir, en Écosse, et dans le centre-est de l'Angleterre, le Campagnol agreste représente respectivement 80 % et 75 % des pelotes recueillies. Cette prépondérance des rongeurs se retrouve dans d'autres zones du monde, par exemple dans la réserve naturelle de Zuojia, dans le nord-est de la Chine, où pendant la saison de reproduction, ils forment 93,9 % en nombre de proies et 97% en biomasse[24]. Faute de ses proies favorites, le Faucon crécerelle peut s'attaquer à de jeunes lapins de garenne, lièvres, écureuils ou rats. Il se nourrit également de taupes, voire de musaraignes, même si, du fait de leur goût désagréable, les juvéniles au nid ne les mangent que s'ils n'ont pas d'autre choix. La capture de belettes est rare, mais a été attestée par piège photographique[25].

La crécerelle se nourrit également d'insectes, aussi bien de grands orthoptères (grillons, sauterelles et criquets) que d'espèces plus petites, comme les fourmis et les termites. Dans une étude menée dans la province d'Alicante, une zone semi-aride du sud-est de l'Espagne, des insectes ont été trouvés dans 89,9 % des 571 pelotes analysées, contre 7,5 % d'oiseaux, 2,5 % de mammnifères et 0,08 % de reptiles[22]. Les mammifères représentaient toutefois 62,3 % de la biomasse ingérée, contre 23,80 % pour les oiseaux et 12,28% pour les insectes. Ces derniers étaient à plus de 50 % des orthoptères, à près de 15 % des hyménoptères et à 13,3 % des coléoptères. Des pelotes analysées en Écosse, dans les Pentland Hills, au sud-ouest d'Édimbourg, montrent les restes de Géotrupes des bois, de plusieurs coléoptères de la famille des Carabidae et des Silphidae parmi les mâchoires de Campagnol agreste et les queues de lézard[26].

Comparée à d'autres rapaces, comme l'Épervier d'Europe et le Faucon pèlerin, la crécerelle n'est pas un très bon chasseur d'oiseaux[27]. Dans une étude menée quatre hivers durant en East Lothian, en Écosse, les Faucons crécerelles ont visé les oiseaux qui partagent leur habitat : le Pipit des prés, l'Alouette des champs et l'Étourneau sansonnet en habitat ouvert, le Moineau domestique en zone urbaine[27]. La crécerelle est capable de s'en prendre à des oiseaux de même garabit qu'elle, comme la Tourterelle des bois, la Tourterelle turque, le Choucas des tours, le Vanneau huppé ou la Bécassine des marais[28]. Elle a été observée cherchant (en vain) à capturer des poussins de Moineau domestique encore au nichoir[29] ou encore des canaris en cage sur un balcon[30].

Les reptiles peuvent constituer la majorité des vertébrés consommés dans les zones les plus chaudes de son aire de répartition[31]. Les proies incluent le Lézard des murailles, le Lézard sicilien, le Lézard vivipare, le Lézard des souches, l'Orvet commun et plus rarement des serpents, même si certaines population semblent s'être spécialisées. Ainsi, dans une zone urbaine d'Algérie, 12 % des proies étaient des serpents, notamment des Couleuvres fer-à-cheval, des Couleuvres vipérines et des Couleuvre de Montpellier[32],[33]. Les amphibiens semblent beaucoup plus rares et ne sont sans doute mangés que pendant leur brève période de reproduction[34].

Oiseau crépusculaire aussi bien que diurne, le Faucon crécerelle chasse également les chauve-souris. Dans une étude menée auprès de crécerelles urbaines à Bardejov, une petite ville fortifiée de Slovaquie, les rapaces se sont spécialisés dans la chasse des Martinets noirs et des chauve-souris (la Noctule commune et des oreillards), en utilisant notamment une technique originale : ils attendent en embuscade, posés en haut d'un bâtiment, 50 cm au-dessus d'une bouche d'aération servant de dortoir aux martinets ou aux chauve-souris, avant de fondre sur leur proie dès qu'elle émerge de son refuge[35].

Plus anecdotiquement, le Faucon crécerelle a déjà été vu en Grande-Bretagne attraper du poisson[36] et des crabes[37]. Des restes d'escargots ont été trouvés dans ses pelotes dans la vallée du rift du Jourdain, en Israël[38].

Techniques de chasse

Capacités visuelles

Pour localiser ses proies, le Faucon crécerelle s'appuie sur son sens de la vue. Comme tous les falconiformes, il dispose de deux fovéas, zones de la rétine où la vision des détails est la plus précise, contre une seul chez l'humain[39]. Une étude réalisée sur le Crécerelle d'Amérique montre son acuité visuelle est comparable à celle de l'humain malgré une taille de l'œil deux fois moindre[40], tandis que d'autres études suggèrent une acuité deux fois meilleure pour les rapaces que pour les humains, mais une dégradation rapide quand la luminosité baisse[41]. Les faucons sont également capables de résoudre des mouvements plus rapides que l'œil humain, ce qui leur permet de suivre plus facilement les proies en déplacement[42].

Une étude de 1995 suggère que le Faucon crécerelle verrait dans l'ultraviolet, ce qui lui permettrait de suivre les traces d'urine et de fèces laissées par les campagnols, ces traces étant visibles en lumière ultraviolette (320-400 nm)[43]. Toutefois, une expérience de 2013 montre que le facteur de transmission des ultraviolets dans l'œil des faucons chute sensiblement en-deçà de 400 nm pour atteindre zéro à 340 nm. Les chercheurs ont également mesuré la réflectance UV de l'urine et des fèces du Campagnol des bois et du Campagnol agreste, sans retrouver les chiffres publiés en 1995, et concluent que davantage de recherches sont nécessaires[44]. La question reste donc ouverte[45].

Vol « en Saint-Esprit »

Pour rechercher ses proies, le Faucon crécerelle possède deux méthodes principales. Dans le vol dit « en Saint-Esprit », il arrive en vol sur un lieu choisi et après une brève montée en altitude, pratique un face au vent en battant des ailes continuellement et en baissant la tête pour observer le sol pendant quelques secondes, avant de repartir vers un autre lieu pour renouveler son vol stationnaire. Même s'il n'est pas le seul rapace à pratiquer cette technique, elle lui est étroitement associée, au point qu'en anglais, l'un de ses noms vernaculaires est windhover, de to hover, voler de manière stationnaire et wind, le vent[46].

Au contraire des oiseaux-mouches, la crécerelle n'est pas capable d'un vrai vol stationnaire : en l'absence de vent, elle ne peut rester sur place qu'une à deux secondes[47]. Elle a besoin d'un minimum de vent pour générer de la portance qui, additionnée à la poussée des ailes, permet d'équilibrer les forces de poids et de traînée[48]. Le vol du Saint-Esprit se décompose donc en périodes de vol battu et de vol plané, la proportion entre les deux variant selon la vitesse du vent et l'inclinaison du sol. Ainsi, quand il est au-dessus d'une pente, le Faucon crécerelle ne pratique le vol en Saint-Esprit que du côté au vent. Durant une séquence de Saint-Esprit, il garde la tête parfaitement fixe : dans une étude réalisée avec une caméra haute vitesse, l'oiseau a bougé la tête de moins de 6 mm dans chaque direction par un vent de 17 à 27 km/h[49].

Le vol en Saint-Esprit est très efficace : une étude montre que son rendement moyen est de 2,82 proies par heure, contre 0,31 pour l'utilisation des courants aériens et 0,21 pour le vol depuis un perchoir. Ainsi, la chasse en vol du Saint-Esprit représentait 76 % des proies capturées[50]. Pour autant, la crécerelle y consacre relativement peu de temps, de l'ordre de deux heures par jour, là où les passereaux passent le plus clair de leur journée à chercher de la nourriture. La différence tient à ce que le vol en Saint-Esprit est particulièrement énergivore. Plus il incorpore de vol plané, plus il économise de l'énergie : dans le film haute vitesse mentionné plus haut, l'oiseau a plané entre 7 et 21 % à chaque séquence de Saint-Esprit, ce qui lui a permis d'économiser 25 à 44 % de l'énergie qui aurait été nécessaire pour un vol battu à cette vitesse de vent[49].

Chasse au perchoir

Le Faucon crécerelle peut aussi chasser depuis un perchoir, technique qui requiert une faible dépense énergétique et est donc beaucoup utilisée pendant la saison froide[51]. Il utilise n'importe quel promontoire d'où il peut surveiller les alentours : poteaux de téléphone ou d'électricité, arbres, bâtiments, piquets de clôture et même véhicules à l'arrêt[46]. Il change de perchoir à peu près tous les 5 à 10 minutes. Quand il a repéré sa proie, il fond directement sur elle ou prend de l'atltitude pour passer en Saint-Esprit.

Autres techniques de chasse

Le Faucon crécerelle pratique également le vol à voile, c'est-à-dire qu'il vole en profitant des courants ascendants, mais cette technique est moins utilisée que le vol en Saint-Esprit, parce qu'elle requiert des courants adaptés, mais aussi parce qu'elle est moins efficace pour rechercher des petits rongeurs, sa proie principale dans certaines zones[52]. Elle l'est en revanche beaucoup plus pour capturer de petits oiseaux, car elle permet l'élément de surprise[52]. Durant ces séquences, le faucon se déplace constamment, en s'arrêtant parfois pour passer en Saint-Esprit.

En règle générale, le Faucon crécerelle n'est pas charognard, mais il a été observé se nourrissant d'animaux tués en bord de route, par exemple de lapins et de faisans dans le Galloway, en Écosse[53].

Il pratique également le cleptoparasitisme, c'est-à-dire qu'il vole sa proie à un autre prédateur : autre crécerelle, Épervier d'Europe, Faucon hobereau, Pie bavarde, Hibou des marais, mais aussi des mammifères comme la belette[54]. Ce comportement est plus fréquent quand il ne peut pas se nourrir de manière classique, notamment du fait du mauvais temps. Dans une étude menée dans les marais de Rochefort, dans l'ouest de la France, des crécerelles ont régulièrement tenté de voler des Campagnols des champs à des Hiboux des marais, une espèce pourtant plus grande qu'elles, en particulier quand les vents étaient trop faibles pour chasser en Saint-Esprit[55]. Un couple de crécerelles opérait de concert : la femelle prenait l'initiative de l'attaque, puis les deux oiseaux harcelaient le hibou jusqu'à ce qu'il lâche sa proie et le mâle piquait pour récupérer la proie avant qu'elle ne touche terre.

Réciproquement, la crécerelle peut être victime de cleptoparasitisme de la part des mêmes espèces qu'elle cible : Épervier d'Europe, Hibou des marais, Faucon pèlerin[56]. Dans une étude menée près de Chełm, dans le sud-est de la Pologne, sur trois ans, elle a également été l'objet de tentatives de vol de la part de plusieurs Corvidés : Corneille mantelée, Choucas des tours, Corbeau freux et Grand Corbeau[57]. Dans cette étude, le phénomène a concerné 19,3 % des proies capturées (21,3 % en biomasse), au point que certains individus ont abandonné cette zone de chasse[57].

Mise à mort des proies

La proie localisée, il interrompt son vol stationnaire et fond sur elle en piqué dans un vol silencieux pour la surprendre et l'attraper avec ses serres. Les invertébrés sont généralement dévorés à terre, tandis que les mammifères et les oiseaux sont transportés jusqu'à un perchoir[58]. La crécerelle administre ensuite un ou deux coups de bec à la base du cou. On a longtemps pensé que ces coups de bec servaient à tuer la proie, mais des études suggèrent que le but est plutôt de neutraliser le système nerveux central de sa proie et l'empêcher de fuir[59], la pression exercée par les serres étant suffisante pour étouffer la proie par compression thoracique[60]. Les oiseaux sont plumés avant d'être mangés, tandis que les mammifères peuvent être dépecés et sont généralement vidés. Les juvéniles au nid tendent à avaler les rongeurs tout entiers, probablement pour éviter la compétition entre membres de la fratrie[58].

Comportement de cache

Comme tous les faucons, y compris les individus utilisés en fauconnerie, les crécerelles cachent leur nourriture, surtout quand la nourriture est abondante[61]. Une étude menée aux Pays-Bas montre que les adultes tendent à consommer les petits Campagnols des champs, à donner les moyens à leurs juvéniles et à cacher les plus gros[62]. Les oiseaux comptent plus particulièrement sur leurs caches quand le mauvais temps les empêche de chasser. Les caches se trouvent le plus souvent au sol, sous une touffe d'herbe ou au pied d'un poteau, et sont exploitées le jour même ou tôt le lendemain[63].

Voix

La crécerelle est un oiseau assez bavard, en particulier pendant la période de reproduction[64]. Son cri le plus commun, le cri d'alarme, est une succession rapide de sons aigus ki-ki-ki émis de façon répétée, ce qui lui a valu son nom de crécerelle. On dit que le faucon « réclame ». Employé par le mâle comme par la femelle, il est produit pour défendre le nid ou pour houspiller un rapace ou un corvidé[65].

Un second cri, trillé, transcrit wrii ou trri-trri[64], est utilisé entre membres du couple ou par la femelle quand elle quémande auprès du mâle[66]. La femelle qui nourrit ses petits ou le mâle qui apporte de la nourriture emploient un cri bref et aigu, transcrit clip, kit ou tsick[66]. Les juvéniles au nid réclament d'être couverts ou nourris par un plaintif zirr zirr[64]. Plus grands, ils utilisent les mêmes cris que les adultes[64].

Reproduction

Le Faucon crécerelle est sexuellement mature à un an[67], mais ne commence généralement à se reproduire qu'à l'âge adulte, c'est-à-dire dans sa deuxième année[68]. Quand des jeunes de première année forment des couples, ils le font généralement entre eux[68]. Les couples mixtes existent, mais moins que l'effet du hasard, et presque exclusivement des mâles adultes avec des femelles de première année et non l'inverse. L'explication tient sans doute à ce que le mâle porte une responsabilité importante dans le succès de la reproduction : c'est lui qui doit apporter suffisamment de nourriture pour permettre à la femelle de pondre et de couver[69]. En-dehors de l'âge, les critères par lesquels les couples se forment ne sont pas connus avec certitude.

Les couples de Faucons crécerelles sont monogames. La polygynie est attestée par plusieurs études, mais ne dépasse pas 1 à 2 % des couples[70]. Elle est probablement réservée aux mâles adultes les années à campagnols. La polyandrie semble encore plus rare[70].

Le début des parades nuptiales varie suivant la région : mi-février en Écosse, dans le Sussex ou au Danemark, début avril dans le sud de la Finlande et fin avril-début mai en Sibérie[71]. Ces parades sont de plusieurs types : vol horizontal avec mouvement de roulis pour montrer son dessous, attaques feintes de la femelle par le mâle, vol avec les ailes en arrière (en V) ou vol en vibrant des ailes[72]. Pendant la période de parade, la femelle cesse de chasser et le mâle lui apporte des proies tout en assurant la surveillance du territoire. Au début, les échanges de nourriture peuvent avoir lieu en vol ou au perchoir ; une fois que l'incubation a commencé, ils prennent systématiquement place au nid[73].

Nidification

Comme tous les membres du genre Falco, les Faucons crécerelles ne construisent pas leur nid eux-mêmes, mais réutilisent le nid d'autres espèces, pratiquent des cuvettes dans une vire de falaise ou au sol, ou encore exploitent une anfractuosité de mur ou un trou d'arbre[74]. Ils peuvent également nicher dans les bâtiments et adoptent volontiers les nichoirs. En fait, les crécerelles sont susceptibles d'utiliser à peu près n'importe quelle structure offrant une protection contre les mammifères prédateurs, convenablement abritée et capable de tenir des œufs[75]. Cet éclectisme et cet opportunisme, couplés à son adaptabilité alimentaire, expliquent en partie le succès de la crécerelle en tant qu'espèce[76].

Une analyse des archives du British Trust for Ornithology de 1937 à 1987 montre qu'en Grande-Bretagne, les falaises, parois rocheuses et carrières représentent 27 % des nids, les nids de branchettes abandonnés 17 %, les trous d'arbres 20 %, les bâtiments 16 % et les nichoirs 15 %[77]. 83 % de ces nids de branchettes sont ceux de la Corneille noire, 11 % ceux de la Pie bavarde, 2 % respectivement l'Épervier d'Europe et la Buse variable[77]. Les autres espèces dont le nid est réutilisé sont le Grand Corbeau, le Pigeon ramier, le Geai des chênes, le Corbeau freux et le Héron cendré[77]. Deux nids d'Écureuil gris sont également relevés[77]. Dans cette même étude, 45 % des arbres mis à contribution sont des pins.

En règle générale, les crécerelles n'expulsent pas les propriétaires d'un nid de branchettes, mais le réutilisent après qu'il a été abandonné par ces derniers[78]. Les nids de corneilles tendant à s'affaisser après un an, les crécerelles grattent le substrat pour former une cuvette où pondre les œufs. Si la coupe interne est restée intacte, la femelle pond directement dedans, sans autre formalité. Les nids ne survivent généralement pas à ces deux saisons de reproduction, mais un exemple existe en Touva (Sibérie orientale) de nid de pie utilisé en 2004 et 2005, puis de nouveau en 2010 par un mâle né dans ce même nid en 2004[79].

Les crécerelles peuvent également utiliser des cavités d'arbres, du moment qu'elles sont suffisamment grandes pour contenir la femelle, mais semblent éviter les trous profonds de plus de 75 cm, qui sont plus susceptibles d'accueillir la Chouette effraie[80]. Ces trous peuvent être naturels ou initialement creusés par des Pics verts[80]. L'essence de l'arbre semble importer peu aux crécerelles, du moment que la cavité répond à leurs besoins[81]. Ils tolèrent les voisins au sein du même arbre : dans l'analyse des données historiques du BTO citée plus haut, treize arbres étaient partagés avec des Chouettes effraies, sept avec des Choucas des tours, six avec des Pigeons colombins, quatre avec des Tadornes de Belon, trois avec des Chevêches d'Athéna, deux avec des Chouettes hulottes et un avec un Rougequeue noir[77]. Dans certains cas, les deux espèces se partageaient même la même entrée. Ces observations sont d'autant plus remarquables que les grands rapaces sont des prédateurs des crécerelles ou de leurs œufs, alors que d'autres espèces figurent parmi les proies de la crécerelle[82].

L'habitude des crécerelles de nicher dans des tours est déjà relevée par Buffon à la fin du XVIIIe siècle[83] et est responsable de leur nom allemand, Turmfalke ou « faucon des tours ». Ils exploitent en fait n'importe quelle structure de bâtiment répondant à leurs besoins — clochers, gazomètres, cheminées désaffectées, granges, ponts, grues, pylônes électriques et même jardinières à la fenêtre d'immeubles de grande hauteur[84] – tout en faisant preuve d'une très grande tolérance au dérangement humain. Ainsi, un nid contenant deux œufs a été trouvé sur le profil creux d'une poutrelle à l'extérieur d'une brasserie de Birmingham par un ouvrier chargé de la peindre. L'ouvrier a déplacé les deux œufs, peint la poutrelle et reposé les œufs. La femelle crécerelle est revenue pondre trois œufs supplémentaires, a incubé sa ponte et les cinq petits ont été élevés avec succès malgré les allées et venues sur le chantier[85],[82].

La crécerelle peut également nicher au sol, mais le fait est rare. Un exemple souvent cité est la population de l'archipel des Orcades, qui utilise des tunnels dans la bruyère ou des terriers de lapins[86]. Il est à noter que l'endroit n'offre pas d'autres sites adéquats et qu'il ne compte pas de prédateurs comme le renard[87]. Toutefois, d'autres rapaces comme le Faucon émerillon ou le Busard Saint-Martin nichent au sol, même en présence de prédateurs.

Les Faucons crécerelles s'installent volontiers dans les nichoirs disponibles, un aspect important pour la conservation de l'espèce, car le nombre de sites de nidification appropriés est un facteur limitant de la reproduction dans des habitats où la nourriture disponible est pourtant suffisante[88]. Ainsi, 200 nichoirs ont été installés sur des pylônes électriques dans le centre de l'Italie dans le cadre d'une étude de grande ampleur[89]. Vingt nichoirs ont été occupés par d'autres espèces et sur les 180 restants, 52,6 % ont été occupés la première année d'installation. Les nichoirs situés en-deçà de 10 mètres de hauteur ont été légèrement moins utilisés que ceux situés à 10-15 mètres ou plus de 15 mètres. Ceux avec le meilleur taux d'occupation ont été ceux orientés vers le sud. Beaucoup de nichoirs sont réutilisés, même si les couples changent : dans une étude menée en Chine de l'Est, les crécerelles ont préféré aux nichoirs propres ceux portant les traces d'occupations précédentes, c'est-à-dire ceux ayant démontré leur intérêt comme lieu de nidification[90]. Les nichoirs présentent également l'intérêt de réduire la prédation : dans une étude menée dans le centre de l'Espagne, les couples en nichoir ont mené plus de jeunes à l'envol que ceux dans des nids naturels[88]. Le risque de prédation était également moindre, même si la charge parasitaire était plus élevée[88].

Les auteurs ne s'accordent pas sur qui choisit le lieu de nidification : certains considèrent que le choix relève du mâle seul, tandis que d'autres estiment que la responsabilité est partagée[74]. Il est possible que le mâle sélectionne des sites possibles, tandis que la femelle opère le choix final[91],[92].

-

Nid en branchettes à Commanster, au Luxembourg belge

-

Juvéniles dans un nichoir à Lindendorf, au Brandebourg

La densité des nids varie significativement suivant la zone, avec par exemple de 1,4 à 200 couples/km2 en France[93]. On distingue trois grands types de distribution :

- l'espacement irrégulier, où la distance entre nids voisins est très variable et dépasse généralement les quelques centaines de mètres ;

- la reproduction groupée, où les nids se trouvent à moins de 200 m les uns des autres, généralement en milieu urbain ou suburbain ;

- la reproduction coloniale, rare mais documentée dans plusieurs pays, où les nids sont distants les uns les autres de quelques mètres, par exemple sur une falaise rocheuse, dans une corbeautière ou une carrière[94].

Copulation et incubation

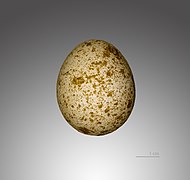

La femelle pond annuellement 3 à 6 œufs. Ceux-ci sont de couleur blanche à crème marquée de rouge brique. La nidification a lieu d'avril à août.

La durée de l'incubation est de 27 à 29 jours. Les jeunes séjournent de 27 à 32 jours au nid. Puis après leur premier envol, les parents assureront leur apprentissage pendant encore environ 28 semaines. Seule la femelle couve régulièrement. Le mâle ravitaille la femelle en nourriture. La durée de vie de l'oiseau en bonne santé est d'environ 16 ans.

Des webcams, placées à l'intérieur des nids de Faucons crécerelles, permettent de suivre une portée jusqu'à son envol[95].

-

Accouplement

-

Œuf de crécerelle, Muséum de Toulouse

-

Ponte de crécerelle dans un ancien pigeonnier

Répartition et habitat

Répartition

Le Faucon crécerelle est, parmi le groupe des crécerelles, celui qui présente la distribution la plus large[96]. C'est aussi le faucon le plus abondant de l'Ancien Monde[96]. On le retrouve dans la totalité de l'Europe, en Afrique, en Arabie et en Asie jusqu'au Japon[97]. Jusqu'au début du XXIe siècle, il a probablement été le rapace le plus abondant en Grande-Bretagne, avant de perdre ce titre en raison du déclin de sa population et de l'augmentation des effectifs de la Buse variable[97].

Ses effectifs sont en net recul dans la région Île-de-France. Ainsi, d'une cinquantaine de couples recensés, leur nombre est tombé à une trentaine en 2019[98].

Habitat

Le Faucon crécerelle est un oiseau des milieux ouverts : terres cultivées, landes, pâturages, garrigues, zones marécageuses, berges de rivières et lisières de forêts[99]. Il fréquente également les espaces définis par l'homme : accotements de routes ou de chemins de fer, bords de canaux, clairières créées par les coupes de bois[99]. En revanche, il ne se trouve pas dans la toundra ni la taïga[99]. Son espace de vie va jusqu'à 3 000 m d'altitude, voire au-delà dans le Caucase, même si en Grande-Bretagne par exemple ils nichent rarement au-delà de 500 m[99].

Il se plaît en ville, où il tire parti des rongeurs et des oiseaux urbains[99]. Ces populations urbaines ont été décrites notamment à Rome[100], à Varsovie[101], à Berlin[102], Barcelone[103] ou encore à Paris[83]. Dans cette dernière ville, sa nidification est signalée dès 1840 sur la cathédrale Notre-Dame de Paris, à l'église Saint-Étienne-du-Mont et au lycée Henri-IV. En 2015-2018, ses effectifs étaient estimés à 25-35 couples intra-muros et 150-200 couples dans le Grand Paris, en baisse sur dix ans, avec des nids dans des endroits prestigieux comme Notre-Dame, l'Arc de triomphe de l'Étoile, le Dôme des Invalides ou le château de Vincennes, qui a abrité jusqu'à douze couples en 2019[104].

Migration

Les faucons crécerelles sont des migrateurs, selon les régions, partiels, erratiques ou sédentaires. Ils peuvent migrer d'août à septembre et revenir nicher en avril-mai. Ils hivernent fréquemment sur place (surtout pour les faucons crécerelles originaire d'Europe occidentale).

Systématique

Noms et étymologie

Le Faucon crécerelle a été décrit par le naturaliste suédois Carl von Linné en 1758 et conserve le nom binominal établi par ce dernier, Falco tinnunculus[105]. Il s'agit d'un diminutif du latin tinnulus, « qui rend un son clair », qui décrirait les appels de la crécerelle[106].

Le mot français « crécerelle » (parfois crécelle) dérive du latin crepitare, « craquer », là encore par analogie avec les cris de l'oiseau[106]. La crécerelle partage avec l'Épervier d'Europe les noms vernaculaires « émouchet » ou « mouchet », termes d'origine incertaine, mais qui pourraient renvoyer à la moucheture de son plumage[106]. L'anglais kestrel est dérivé du français[106]. En allemand, la crécerelle est le Turmfalke, faucon des tours[106]. L'espagnol cernícalo est également d'étymologie incertaine, mais renverrait au verbe cernerse, « planer », en parlant des oiseaux[106]. L'italien gheppio dérive du grec αἰγυπιός / aigupios, le vautour[106].

Liste des sous-espèces

Sous-espèces selon ITIS[107] et la classification de référence du Congrès ornithologique international (version 7.3, 2017)[108] :

- Falco tinnunculus tinnunculus (Linnaeus, 1758)

- Zones tempérées à semi-désertiques d'Europe, d'Afrique du nord et d'Asie centrale. La plus grande des sous-espèces avec F. t. interstinctus[109].

- Falco tinnunculus perpallidus (A. H. Clark, 1907)

- Se reproduit de la Sibérie de l'Est (est du bassin de la Léna) à la Corée et à la Chine du Nord. Passe l'hiver en Chine de l'Est et en Asie du sud-est.

- Falco tinnunculus interstinctus (McClelland, 1840)

- Se reproduit du Tibet à la Chine et au Japon. Passe l'hiver en Inde, en Malaisie péninsulaire et aux Philippines.

- Falco tinnunculus objurgatus (E. C. S. Baker, 1927)

- Inde du Sud et Sri Lanka.

- Falco tinnunculus canariensis (Koenig, 1890)

- Madère et les îles Canaries. Sous-espèce plus colorée et contrastée que F. t. tinninculus, présente une bande subterminale noire plus large à la queue (jusqu'à 25 % de la longueur de la queue). Les ailes sont également plus courtes et plus larges, et la queue moins longue[110].

- Falco tinnunculus dacotiae (Hartert, 1913).

- Est des îles Canaries (Fuerteventura, Lanzarote et l'archipel de Chinijo), récemment distinguée de F. t. canariensis. Sous-espèce proche morphologiquement des formes méridionales de F. t. tinninculus, mais comme F. t. canariensis, présente présente une bande subterminale noire plus large à la queue que la sous-espèce nominale[110]. Selon des analyses mitochondriales publiées en 2018, ces deux sous-espèces sont génétiquement distinctes de leurs conspécifiques du pourtour méditerranéen[111].

- Falco tinnunculus neglectus (Schlegel, 1873)

- Localement connu comme la Crécerelle des rochers, nord-ouest du Cap-Vert. Sous-espèce de petite taille, mâles et femelles semblables[110].

- Falco tinnunculus alexandri (Bourne, 1955)

- Sud-est du Cap-Vert. Sous-espèce de petite taille, mais plus grande que F. t. neglectus. Dimorphisme sexuel très faible, mâles et femelles ressemblant tous deux au type femelle de F. t. tinninculus[110].

- Falco tinnunculus rupicolaeformis (C. L. Brehm, 1855)

- Nord-est de l'Afrique et Arabie. Sous-espèce plus colorée et contrastée que F. t. tinninculus. Présence en Égypte, dans les zones touristiques des rives de la mer Rouge, d'oiseaux très foncés et fortement marqués dont il reste à déterminer s'il s'agit de F. t. tinninculus en expansion, de F. t. rupicolaeformis ou d'hybrides[110].

- Falco tinnunculus archeri (Hartert & Neumann, 1932)

- Falco tinnunculus rufescens (Swainson, 1837)

- De l'Afrique de l'Ouest jusqu'à l'Éthiopie, la Tanzanie et le nord de l'Angola.

Cette liste est controversée, certains auteurs ne reconnaissant que dix sous-espèces ou moins[109].

L'analyse des séquences du gène du cytochrome b a conduit à élever F. t. rupicolus, qui vit depuis l'Angola, la République démocratique du Congo et la Tanzanie jusqu'en Afrique du Sud, au rang d'espèce sous le nom de Falco rupicolus[112].

Le Faucon crécerelle dans la culture

Le Faucon crécerelle est parfois présenté comme l'oiseau national de la Belgique[106],[113].

Philatélie

Rapace commun en Eurasie et Afrique du Nord, il a été représenté sur des émissions de timbres de nombreux pays : Albanie (1966), Belgique (2007), Chypre Turc (1997), France (2000), Géorgie (1996), Gibraltar (1999), Guernesey (1990), Hongrie (1962), Irlande (2002), Kirghizistan (1998), Malte (1991 et 2001), Ouzbékistan (1999), Pays-Bas (1995), Pologne (1974), RDA (1965), Sahara occidental (1999), Turkménistan (1999), Turquie (1967 et 2004), URSS (1965).

Notes et références

- LPO Île-de-France, « Les faucons crécerelles de Notre-Dame » (consulté le )

- Sale 2020, p. 45.

- Forsman 2017, p. 448.

- Sale 2020, p. 37.

- Sale 2020, p. 38.

- Forsman 2017, p. 447.

- Cor Dijkstra, Serge Daan et J. B. Buker, « Adaptive seasonal variation in the sex ratio of kestrel broods », Functional Ecology, vol. 4, no 2, , p. 143-147 (DOI 10.2307/2389333)

- Sale 2020, p. 44.

- Sale 2020, p. 41.

- Maurine W. Dietz, Serge Daan et Dirkjan Masman, « Energy Requirements for Molt in the Kestrel Falco tinnunculus », Physiological Zoology, vol. 6, no 6, , p. 1217-1235 (DOI physzool.65.6.30158276)

- Forsman 2017, p. 445.

- Ornithomedia, « Distinguer les Faucons crécerelle et crécerellette » (consulté le ).

- G. E. Duke, O. A. Evanson, A. Jegers, « Meal to pellet intervals in 14 species of captive raptors », Comparative Biochemistry and Physiology Part A: Physiology, vol. 53, no 1, , p. 1-6 (DOI 10.1016/s0300-9629(76)80001-1)

- Village 1990, p. 47.

- Village 1990, p. 50.

- Village 1990, p. 51.

- Village 1990, p. 48.

- Costantini et Dell'Omo 2020, p. 26-28.

- Costantini et Dell'Omo 2020, p. 25.

- Erkki Korpimäki, « Diet of the Kestrel Falco tinnunculus in the breeding season », Ornis Fennica, vol. 62, , p. 130-137.

- Ronny Steen, Line M. Løw, Geir A. Sonerud, Vidar Selås et Tore Slagsvold, « Prey delivery rates as estimates of prey consumption by Eurasian Kestrel Falco tinnunculus nestlings », Ardea, vol. 99, , p. 1–8 (DOI 10.5253/078.099.0101).

- Adrian Orihuela-Torres, Daniel Rosado, Pablo Perales et Juan Manuel Pérez-García, « Feeding ecology of the Common Kestrel Falco tinnunculus in the south of Alicante (SE Spain) », Revista Catalana d'Ornitologia, vol. 33, , p. 10-16.

- Sale 2020, p. 57.

- Rui Geng, Xiaojing, Zhang, Wei Ou, Hanmei Sun, Fumin Lei, Wei Gao, Haitao Wang, « Diet and prey consumption of breeding Common Kestrel (Falco tinnunculus) in Northeast China », Progress in Natural Science, vol. 19, no 11, , p. 1501-1507

- Sale 2020, p. 58.

- Sale 2020, p. 59.

- Will Cresswell, Wintering raptors and their avian prey: a study of the behavioural and ecological effects of predator-prey interactions, thèse de doctorat soutenue à l'Université d'Édimbourg en 1993. Cité par Sale 2020, p. 61.

- Sale 2020, p. 63.

- Louise K. Gentle, David Gooden et Esther F. Kettel, « Attempted predation by Common Kestrel at a House Sparrow nestbox », British Birds, vol. 106, , p. 412-413.

- E. D. Ponting, « Common Kestrel taking Canary from cage », British Birds, vol. 95, , p. 23.

- Sale 2020, p. 60.

- Asma Kaf, Menouar Saheb, Ettayib Bensaci, « Preliminary data on breeding, habitat use and diet of Common Kestrel, Falco tinnunculus, in urban area in Algeria », Zoology and ecology, vol. 25, no 3, , p. 203-210

- Costantini et Dell'Omo 2020, p. 24.

- Village 1990, p. 52.

- Peter Mikula, Martin Hromada et Piotr Tryjanowski, « Bats and Swifts as food of the European Kestrel (Falco tinnunculus) in a small town in Slovakia », Ornis Fennica, vol. 90, no 3, , p. 178–185.

- L. A. Batten, « Kestrel catching a fish », British Birds, vol. 52, , p. 314

- B. A. Richards, « Crustacean remains in pellets of kestrels », British Birds, vol. 40, , p. 152

- Motti Charter et Henk K. Mienis, « Snail in pellets and prey remains of kestrels in Israel », Triton, no 12, , p. 31-32

- Sale 2020, p. 113.

- Joy Hirsch, « Falcon visual sensitivity to grating contrast », Nature, vol. 300, , p. 57–58

- Sale 2020, p. 114.

- Michael P. Jones, Kenneth E. Pierce Jr, Daniel Ward, « Avian Vision: A Review of Form and Function with Special Consideration to Birds of Prey », Journal of Exotic Pet Medicine, vol. 16, no 2, , p. 69-87 (DOI doi.org/10.1053/j.jepm.2007.03.012)

- Jussi Viitala, Erkki Korplmäki, Pälvl Palokangas et Minna Koivula, « Attraction of kestrels to vole scent marks visible in ultraviolet light », Nature, vol. 373, , p. 425–427.

- Olle Lind, Mindaugas Mitkus, Peter Olsson, Almut Kelber, « Ultraviolet sensitivity and colour vision in raptor foraging », Journal of Experimental Biology, vol. 216, no 10, , p. 1819–1826.

- Sale 2020, p. 119.

- Village 1990, p. 64.

- Sale 2020, p. 122.

- Village 1990, p. 66.

- J. J. Videler, D. Weihs, S. Daan, « Intermittent Gliding in the Hunting Flight of the Kestrel, Falco Tinnunculus L. », Journal of Experimental Biology, vol. 102, no 1, (DOI doi.org/10.1242/jeb.102.1.1)

- Adriaan Rijnsdorp, Serge Daan, Cor Dijkstra, « Hunting in the Kestrel, Falco tinnunculus, and the adaptive significance of daily habits », Oecologia, vol. 50, no 3, , p. 391-406 (DOI 10.1007/BF00344982)

- Xiong Lihu, Lu Jianjian, Tong Chunfu et He Wenshan, « Foraging area and hunting technique selection of common kestrel (Falco tinnunculus) in winter: the role of perch sites », Acta Ecologica Sinica, vol. 27, , p. 2160–2166.

- Village 1990, p. 68.

- R.C. et A.P. Dickson, « Kestrels feeding on road casualties », Scottish Birds, no 1, , p. 56

- Shrubb 1993, p. 60.

- Hervé Fritz, « Wind Speed as a Determinant of Kleptoparasitism by Eurasian Kestrel Falco tinnunculus on Short-Eared Owl Asio flammeus », Journal of Avian Biology, vol. 29, no 3, , p. 331-333.

- H. Jane Brockmann, C.J. Barnard, « Kleptoparasitism in birds », Animal Behaviour, vol. 27, no 2, , p. 487-514 (DOI 10.1016/0003-3472(79)90185-4)

- Ignacy Kitowski, « Sex skewed kleptoparasitic exploitation of common kestrel Falco tinnunculus: The role of hunting costs to victims and tactics of kleptoparasites », Folia Zoologica, vol. 54, no 4, , p. 371-378

- Sale 2020, p. 81.

- Davide Csermely, L. Bagni, « The predatory behaviour of common kestrels facing various types of prey », Journal of Ethology, vol. 27, no 6, , p. 107–110 (DOI 10.1016/S1872-2032(07)60046-8)

- Davide Csermely et Giorgia Gaibani, « Is Foot Squeezing Pressure by Two Raptor Species Sufficient to Subdue Their Prey? », The Condor, vol. 100, no 4, , p. 757-763 (DOI 10.2307/1369762).

- Sale 2020, p. 83.

- Dirkjan Masman, Marijke C. M. Gordijn, Serge Daan, Cor Djikstra, « Ecological energetics of the Kestrel: field estimates of energy intake throughout the year », Ardea, vol. 74, no 1, , p. 24-39

- Sale 2020, p. 85.

- Hans-Heiner Bergmann et Hans-Wolfgang Helb, Stimmen der Vögel Europas, Munich, BLV Verlag, , p. 99.

- Sale 2020, p. 52.

- Sale 2020, p. 53.

- Shrubb 1993, p. 80.

- Sale 2020, p. 166.

- Village 1990, p. 162.

- Village 1990, p. 163.

- Shrubb 1993, p. 76.

- Sale 2020, p. 176.

- Sale 2020, p. 178-179.

- Sale 2020, p. 192.

- Village 1990, p. 125.

- Sale 2020, p. 193.

- Michael Shrubb, « Nest sites in the Kestrel Falco tinnunculus », Bird Study, , p. 63-73 (DOI 10.1080/00063659309477130)

- Village 1990, p. 126.

- I.V. Karyakin et E.G. Nikolenko, « Note of the Kestrel Coming Back on Its Birthplace and Breeding in the Nest Where it was Born, Russia », Raptors Conservation, no 19, , p. 201-204 (lire en ligne).

- Village 1990, p. 128.

- Sale 2020, p. 196.

- Sale 2020, p. 199.

- Frédéric Mahler, Guilhem Lesaffre, Maxime Zucca et Jacques Coatmeur, Oiseaux nicheurs de Paris. Un atlas urbain, Delachaux et Niestlé, , p. 128-131.

- Village 1990, p. 131.

- G.V. Pike, « Nesting kestrels tolerating excessive disturbance », British Birds, vol. 74, , p. 520

- E. Balfour, « Kestrels nesting on the ground in Orkney », Bird Notes, vol. 26, , p. 245–53

- Village 1990, p. 132.

- Juan A. Fargallo , Guillermo Blanco , Jaime Potti & Javier Viñuela, « Nestbox provisioning in a rural population of Eurasian Kestrels: breeding performance, nest predation and parasitism », Bird Study, vol. 48, no 2, , p. 236-244 (DOI 10.1080/00063650109461223)

- Giacomo Dell'Omo, David Costantini, Giuseppe Di Lieto, Stefania Casagrande, « Gli uccelli e le linee elettriche », Alula, vol. XII, nos 1-2, , p. 103-114

- Mingju E, Tuo Wang, Shangyu Wang, Ye Gong, Jiangping Yu, Lin Wang, Wei Ou et Haitao Wang, « Old nest material functions as an informative cue in making nest-site selection decisions in the European Kestrel (Falco tinnunculus) », Avian Research, vol. 10, (DOI 10.1186/s40657-019-0182-5)

- Village 1990, p. 167.

- Sale 2020, p. 193.

- Costantini et Dell'Omo 2020, p. 48.

- Costantini et Dell'Omo 2020, p. 51.

- Webcam site des faucons de Théding

- Shrubb 1993, p. 15.

- Sale 2020, p. 20.

- Le JDD, « Inquiétude sur le sort des rapaces en Ile-de-France », sur lejdd.fr (consulté le )

- Sale 2020, p. 52.

- Luca Salvati, Alberto Manganaro, Simone Fattorini et Emanuele Piattella, « Population features of kestrels Falco tinnunculus in urban, suburban and rural areas in Central Italy », Acta Ornithologica, vol. 34, no 1, , p. 53–58

- Michał Żmihorski et Łukasz Rejt, « Weather-Dependent Variation in the Cold-Season Diet of Urban Kestrels Falco tinnunculus », Acta Ornithologica, vol. 42, no 1, , p. 107-113 (DOI 10.3161/068.042.0105)

- Sonja Kübler, Stefan Kupko et Ulrich Zeller, « The kestrel (Falco tinnunculus L.) in Berlin: investigation of breeding biology and feeding ecology », Journal of Ornithology, vol. 146, , p. 271–278 (DOI 10.1007/s10336-005-0089-2)

- M. Anton, S. Herrando, D. Garcia, X. Ferrer, R. Cebrian, Atles dels Ocells Nidificants de Barcelona, Institut Català d’Ornitologia/Universitat de Barcelona/Fundació ZOO Barcelona,

- Frédéric Mahler, « Faucon crécerelle Falco tinnunculus », dans Frédéric Mahler, Olivier Disson, Christian Gloria, Manuel Leick-Jonard, Maxime Zucca, Atlas des oiseaux nicheurs du Grand Paris 2015-1018, LPO-IDF, (ISBN 978-2-917791-23-3).

- Carl von Linné, Systema Naturae, 10e éd., tome I, p. 90.

- Pierre Cabard et Bernard Chauvet, L'Étymologie des noms d'oiseaux, Belin, coll. « Éveil nature », 1995 (réimpression en 2003), p. 343-345. (ISBN 2-7011-3783-7).

- Integrated Taxonomic Information System (ITIS), www.itis.gov, CC0 https://doi.org/10.5066/F7KH0KBK, consulté le 14 septembre 2017

- Congrès ornithologique international, version 7.3, 2017

- Sale 2020, p. 20.

- Forsman 2017, p. 446.

- Veli-Matti Kangas, José Carrillo, Paul Debray et Laura Kvist, « Bottlenecks, remoteness and admixture shape genetic variation in island populations of Atlantic and Mediterranean common kestrels Falco tinnunculus », Journal of Avian Biology, (DOI 10.1111/jav.01768)

- Jim J. Groombridge, Carl G. Jones, Michelle K. Bayes, Anthony J. van Zyl, José Carrillo, Richard A. Nichols, Michael W. Bruford, « A molecular phylogeny of African kestrels with reference to divergence across the Indian Ocean », Molecular Phylogenetics and Evolution, vol. 25, no 2, , p. 267-277 (DOI 10.1016/s1055-7903(02)00254-3).

- Ron Toft (trad. Ariel Marinie), Oiseaux. Emblèmes nationaux [« National Birds of the World »], Paris, Delachaux et Niestlé, , p. 30

Voir aussi

Bibliographie

- (en) David Costantini et Giacomo Dell'Omo, The Kestrel : Ecology, Behaviour and Conservation of an Open-Land Predator, Cambridge University Press, (ISBN 978-1-108-47062-9)

- Dick Forsman (trad. Marc Duquet), Identifier les rapaces en vol. Europe, Afrique du Nord et Moyen-Orient, Paris, Delachaux et Niestlé, (ISBN 978-2-603-02472-0), p. 445-454

- (de) Renate Kostrzewa et Achim Kostrzewa, Der Turmfalke : Überlebensstrategien eines Greifvogels, Wiesbaden, AULA-Verlag, (ISBN 389104531X)

- Paul Géroudet et Michel Cuisin (mise à jour), Les rapaces d'Europe diurnes et nocturnes, Paris, Delachaux et Niestlé, , 7e éd. (1re éd. 1965) (ISBN 978-2-603-01958-0), p. 309-318

- (en) Richard Sale, The Common Kestrel, Snowfinch, (ISBN 978-0-9571732-4-8)

- (en) Michael Shrubb, The Kestrel, Londres, Hamlyn, coll. « Hamlyn Species Guide », (ISBN 0-540-01278-5)

- Jean-Marc Thiollay et Vincent Bretagnolle, Rapaces nicheurs de France — Distribution, effectifs et conservation, Paris, Delachaux et Niestlé,

- (en) Andrew Village, The Kestrel, Londres, T. & A. D. Poyser, (ISBN 0-85661-054-2)

Liens externes

- (en) Référence Animal Diversity Web : Falco tinnunculus

- (en) Référence CITES : espèce Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (+ répartition sur Species+) (consulté le )

- (en) Référence Congrès ornithologique international : Falco tinnunculus dans l'ordre Falconiformes (consulté le )

- (en) Référence Zoonomen Nomenclature Resource (Alan P. Peterson) : Falco tinnunculus dans Falconiformes

- (fr + en) Référence Avibase : Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (+ répartition) (consulté le )

- (fr) Référence Oiseaux.net : Falco tinnunculus (+ répartition)

- (fr) Référence CITES : taxon Falco tinnunculus (sur le site du ministère français de l'Écologie) (consulté le )

- (en) Référence Fauna Europaea : Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- (fr + en) Référence ITIS : Falco tinnunculus Linnaeus, 1758

- (en) Référence NCBI : Falco tinnunculus (taxons inclus)

- (en) Référence UICN : espèce Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 (consulté le )

- Webcam site des faucons de Théding