« Saturne (planète) » : différence entre les versions

Patrouille : Révocation des modifications de 78.238.104.23 (retour à la dernière version de Sebleouf) ; Vandalisme |

Balises : Nowiki dans un article Éditeur visuel |

||

| Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||

Saturne a une température interne très élevée, atteignant probablement 12 000 [[kelvin|K]] dans le noyau, et dégage, à l'instar de Jupiter, plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du [[Soleil]]. La majeure partie de cette énergie provient d'un effet de compression gravitationnelle ([[mécanisme de Kelvin-Helmholtz]]), mais cet effet ne suffit pas à lui seul à expliquer la production thermique. Une explication proposée serait une « pluie » de gouttelettes d'hélium dans les profondeurs de Saturne, dégageant de la chaleur par [[friction]] en tombant dans une mer d'hydrogène plus léger{{Référence nécessaire}}. |

Saturne a une température interne très élevée, atteignant probablement 12 000 [[kelvin|K]] dans le noyau, et dégage, à l'instar de Jupiter, plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du [[Soleil]]. La majeure partie de cette énergie provient d'un effet de compression gravitationnelle ([[mécanisme de Kelvin-Helmholtz]]), mais cet effet ne suffit pas à lui seul à expliquer la production thermique. Une explication proposée serait une « pluie » de gouttelettes d'hélium dans les profondeurs de Saturne, dégageant de la chaleur par [[friction]] en tombant dans une mer d'hydrogène plus léger{{Référence nécessaire}}. |

||

Bien que saturne soit composé majoritairement d[[Hydrogène|’hydrogène]] et d’[[hélium]], les gaz ne représentent qu’une faible partie de sa masse car l’hydrogène devient un liquide non-idéale lorsque la densité dépasse 0.01 g/cm3. Cette frontière est atteinte sur une sphère correspondant à 99,9% de la masse de Saturne. En s’approchant du cœur de la planète la densité continue de croitre jusqu’à transformer l’hydrogène en métal.<ref>{{Article|langue=en|prénom1=Jonathan J.|nom1=Fortney|prénom2=Nadine|nom2=Nettelmann|titre=The Interior Structure, Composition, and Evolution of Giant Planets|périodique=Space Science Reviews|volume=152|numéro=1-4|date=2010-05-01|issn=0038-6308|issn2=1572-9672|doi=10.1007/s11214-009-9582-x|lire en ligne=https://link.springer.com/article/10.1007/s11214-009-9582-x|consulté le=2017-06-24|pages=423–447}}</ref> |

|||

Le noyau rocheux est comparable à celui de la Terre si ce n’est qu’il est plus dense. La masse de ce noyau a été estimée en 2004 entre 9 et 22 fois la masse de la Terre, par l’équipe d’astronomes français Didier Saumon et Tristan Guillot<ref>{{Article|langue=en|prénom1=D.|nom1=Saumon|prénom2=T.|nom2=Guillot|titre=Shock Compression of Deuterium and the Interiors of Jupiter and Saturn|périodique=The Astrophysical Journal|volume=609|numéro=2|date=2004|issn=0004-637X|doi=10.1086/421257|lire en ligne=http://stacks.iop.org/0004-637X/609/i=2/a=1170|consulté le=2017-06-24|pages=1170}}</ref>. Cette estimation a été effectuée à partir du [[Champ gravitationnel|champ gravitationne]]<nowiki/>l et des modèles [[Géophysique|géophysiques]] des planètes gazeuses. De plus on estime que le diamètre du noyau est de 25 000 Km. Ce noyau est entouré d’un épais manteau d’hydrogène liquide puis, à mesure que l’on s’écarte du centre, d’hélium liquide saturé en hydrogène avant que l’hydrogène et l’hélium deviennent gazeux sur environs 1 000 Km <ref>{{Ouvrage|langue=|auteur1=|prénom1=Mensing, Teresa|nom1=M.|titre=Introduction to planetary science : the geological perspective|passage=|lieu=|éditeur=Springer|année=|date=2007|pages totales=337|isbn=1402052332|oclc=187312870|lire en ligne=https://www.worldcat.org/oclc/187312870}}</ref>. |

|||

=== Atmosphère === |

=== Atmosphère === |

||

{{Article détaillé|Atmosphère de Saturne}} |

{{Article détaillé|Atmosphère de Saturne}} |

||

Version du 24 juin 2017 à 22:07

| Saturne | |

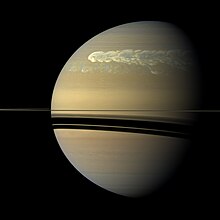

Saturne vue par la sonde Cassini en 2008[1]. | |

| Caractéristiques orbitales | |

|---|---|

| Demi-grand axe | 1 426 700 000 km (9,536 7 au) |

| Aphélie | 1 503 500 000 km (10,05 au) |

| Périhélie | 1 349 800 000 km (9,023 au) |

| Circonférence orbitale | 8 957 500 000 km (59,877 au) |

| Excentricité | 0,053 9 |

| Période de révolution | 10 754 d (≈ 29.44 a) |

| Période synodique | 378,039 d |

| Vitesse orbitale moyenne | 9,640 7 km/s |

| Vitesse orbitale maximale | 10,182 km/s |

| Vitesse orbitale minimale | 9,141 km/s |

| Inclinaison sur l’écliptique | 2,486° |

| Nœud ascendant | 113,7° |

| Argument du périhélie | 338,94° |

| Satellites connus | 82 confirmés (parmi lesquels 53 ont été nommés) et environ 150 lunes mineures. |

| Anneaux connus | 7 principaux, finement divisés. |

| Caractéristiques physiques | |

| Rayon équatorial | 60 268 km (9,449 2 Terres) |

| Rayon polaire | 54 359 km (8,552 1 Terres) |

| Rayon moyen volumétrique |

58 232 km (9,014 Terres) |

| Aplatissement | 0,097 96 |

| Périmètre équatorial | 378 675 km |

| Superficie | 4,346 6 × 1010 km2 (83,703 Terres) |

| Volume | 8,271 3 × 1014 km3 (763 Terres) |

| Masse | 5,684 6 × 1026 kg (95,152 Terres) |

| Masse volumique globale | 687,3 kg/m3 |

| Gravité de surface | 10,44 m/s2 (1,064 g) |

| Vitesse de libération | 35,5 km/s |

| Période de rotation (jour sidéral) |

0,448 d (10 h 33 min) |

| Vitesse de rotation (à l’équateur) |

34 821 km/h |

| Inclinaison de l’axe | 26,73° |

| Ascension droite du pôle nord | 40,60° |

| Déclinaison du pôle nord | 83,54° |

| Albédo géométrique visuel | 0,47 |

| Albédo de Bond | 0,342 |

| Irradiance solaire | 14,90 W/m2 (0,011 Terre) |

| Température d’équilibre du corps noir |

81,1 K (−191,9 °C) |

| Température de surface | |

| • Température à 10 kPa | 84 K (−189 °C) |

| • Température à 100 kPa | 134 K (−139 °C) |

| Caractéristiques de l’atmosphère | |

| Masse volumique à 100 kPa |

0,19 kg/m3 |

| Hauteur d'échelle | 59,5 km |

| Masse molaire moyenne | 2,07 g/mol |

| Dihydrogène H2 | > 93 % |

| Hélium He | > 5 % |

| Méthane CH4 | 0,2 % |

| Vapeur d'eau H2O | 0,1 % |

| Ammoniac NH3 | 0,01 % |

| Éthane C2H6 | 0,0005 % |

| Hydrure de phosphore PH3 | 0,0001 % |

| Histoire | |

| Divinité babylonienne | Ninurta (Ninib) |

| Divinité grecque | Κρόνος |

| Nom chinois (élément associé) |

Tǔxīng 土星 (terre) |

| modifier |

|

Saturne est la sixième planète du Système solaire par ordre de distance au Soleil et la deuxième après Jupiter tant par sa taille que par sa masse[2],[3],[4].

Plus lointaine des planètes du Système solaire observables à l'œil nu dans le ciel nocturne depuis la Terre[5], elle est connue depuis la Préhistoire[6] et correspond à Phaénon (Φαίνων (Phaínōn)) dans l'astronomie grecque, à Zohal (زُحَل) dans l'astronomie arabe ainsi qu'à Tǔxīng (土星 / « étoile de la terre ») dans l'astronomie chinoise.

Elle est ainsi désignée[5], à la suite d'un usage antique[a], d'après Saturne, un dieu de la mythologie romaine, assimilé au titan Cronos de la mythologie grecque. Son symbole « ♄ », d'origine ancienne[8] représenterait la faucille du dieu Saturne[9] ou serait dérivé de la lettre grecque kappa minuscule, initiale du grec ancien Κρόνος (Krónos)[10]. Néanmoins, l'Union astronomique internationale recommande de substituer au symbole « ♄ » l'abréviation « S », correspondant à la lettre latine S majuscule, initiale de l'anglais Saturn[11].

Saturne est une planète géante, au même titre que Jupiter, Uranus et Neptune, et plus précisément une géante gazeuse[12],[13] de type Jupiter froid comme Jupiter[b]. D'un diamètre d'environ neuf fois et demi celui de la Terre, elle est majoritairement composée d'hydrogène et d'hélium. Sa masse vaut 95 fois celle de la Terre[14] et son volume 900 fois celui de notre planète[2]. Sa période de révolution est d'environ 29 ans. Elle était au périhélie le [15]. Elle sera à l'aphélie le puis au périgée le [16].

Saturne a un éclat bien plus faible que celui des autres planètes observables à l’œil nu. Sa magnitude apparente peut atteindre lors de l'opposition un maximum de 0,43[17], tandis que son diamètre apparent varie de 14,5 à 20,5 secondes d'arc tandis que sa distance à la Terre varie de 1,66 à 1,20 milliards de kilomètres[17].

Saturne possède un système d'anneaux, composés principalement de particules de glace et de poussière. Saturne possède de nombreux satellites, dont cinquante-trois ont été confirmés et nommés. Titan est le plus grand satellite de Saturne et la deuxième plus grande lune du Système solaire après Ganymède autour de Jupiter. Titan est plus grand que la planète Mercure et est la seule lune du Système solaire à posséder une atmosphère significative.

La vitesse du vent sur Saturne peut atteindre 1 800 kilomètres par heure, une valeur supérieure à celles relevées sur Jupiter mais moindre que sur Neptune[18].

Caractéristiques physiques

Masse et dimensions

Saturne a la forme d'un sphéroïde aplati : la planète est aplatie aux pôles et renflée à l'équateur. Ses diamètres équatoriaux et polaires diffèrent de près de 10% (120 536 km pour le premier, 110 449 km pour le second, soit un diamètre moyen volumétrique de 116 464 km), conséquence de sa rapide rotation sur elle-même et d'une composition interne extrêmement fluide. Les autres géantes gazeuses du Système solaire (Jupiter, Uranus et Neptune) sont également aplaties, mais de façon moins marquée.

Saturne est la deuxième planète la plus massive du Système solaire, 3,3 fois moins que Jupiter, mais 5,5 fois plus que Neptune et 6,5 fois plus qu'Uranus. En comparaison avec la Terre, Saturne est 95 fois plus massive. Son diamètre étant environ 9,5 fois plus grand que celui de la Terre, son volume est 900 fois supérieur.

Saturne est la seule planète du Système solaire dont la masse volumique moyenne est inférieure à celle de l'eau : 0,687 3 g/cm3. Cela vient à dire que si on trouvait un océan assez grand pour contenir Saturne, celle-ci flotterait[19],[20]. Ce chiffre masque d'énormes disparités dans la répartition de la masse à l'intérieur de la planète : si son atmosphère, essentiellement composée d'hydrogène (le gaz le plus léger), est moins dense que l'eau, son noyau l'est considérablement plus.

Composition

La haute atmosphère de Saturne est constituée à 93,20 % d'hydrogène et à 6,7 % d'hélium en termes de molécules de gaz (96,5 % d'hydrogène et 3,5 % d'hélium en termes d'atomes). Des traces de méthane CH4, d'éthane C2H6, d'ammoniac NH3, d'acétylène C2H2 et de phosphine PH3 ont également été détectées[21]. Les nuages les plus en altitude sont composés de cristaux d'ammoniac, tandis que les nuages plus bas semblent être constitués soit d'hydrosulfure d'ammonium NH4SH soit d'eau H2O[22]. Par rapport à l'abondance des éléments du Soleil, l'atmosphère de Saturne est sensiblement plus pauvre en hélium.

La quantité d'éléments plus lourds que l'hélium n'est pas encore connue avec précision, mais on suppose que leurs proportions correspondent aux abondances initiales lors de la formation du Système solaire. La masse totale de ces éléments est estimée à 19 à 31 fois celle de la Terre, une fraction significative étant située dans la région du noyau de Saturne[23].

Structure interne

La structure interne de Saturne serait similaire à celle de Jupiter, avec un noyau rocheux de silicates et de fer, entouré d'une couche d'hydrogène métallique, puis d'hydrogène liquide, puis enfin d'hydrogène gazeux. Des traces de glaces diverses seraient également présentes. Les transitions entre ces différentes couches seraient progressives et la planète ne comporterait pas de surface à proprement parler. La région du noyau posséderait entre 9 et 22 fois la masse de la Terre[24].

Saturne a une température interne très élevée, atteignant probablement 12 000 K dans le noyau, et dégage, à l'instar de Jupiter, plus d'énergie qu'elle n'en reçoit du Soleil. La majeure partie de cette énergie provient d'un effet de compression gravitationnelle (mécanisme de Kelvin-Helmholtz), mais cet effet ne suffit pas à lui seul à expliquer la production thermique. Une explication proposée serait une « pluie » de gouttelettes d'hélium dans les profondeurs de Saturne, dégageant de la chaleur par friction en tombant dans une mer d'hydrogène plus léger[réf. nécessaire].

Bien que saturne soit composé majoritairement d’hydrogène et d’hélium, les gaz ne représentent qu’une faible partie de sa masse car l’hydrogène devient un liquide non-idéale lorsque la densité dépasse 0.01 g/cm3. Cette frontière est atteinte sur une sphère correspondant à 99,9% de la masse de Saturne. En s’approchant du cœur de la planète la densité continue de croitre jusqu’à transformer l’hydrogène en métal.[25]

Le noyau rocheux est comparable à celui de la Terre si ce n’est qu’il est plus dense. La masse de ce noyau a été estimée en 2004 entre 9 et 22 fois la masse de la Terre, par l’équipe d’astronomes français Didier Saumon et Tristan Guillot[26]. Cette estimation a été effectuée à partir du champ gravitationnel et des modèles géophysiques des planètes gazeuses. De plus on estime que le diamètre du noyau est de 25 000 Km. Ce noyau est entouré d’un épais manteau d’hydrogène liquide puis, à mesure que l’on s’écarte du centre, d’hélium liquide saturé en hydrogène avant que l’hydrogène et l’hélium deviennent gazeux sur environs 1 000 Km [27].

Atmosphère

De manière similaire à Jupiter, l'atmosphère de Saturne est organisée en bandes parallèles, même si ces bandes sont moins visibles et plus larges près de l'équateur. En fait, le système nuageux de Saturne ne fut observé pour la première fois que lors des missions Voyager. Depuis, les télescopes terrestres ont fait suffisamment de progrès pour pouvoir suivre l'atmosphère saturnienne et les caractéristiques courantes chez Jupiter (comme les orages ovales à longue durée de vie) ont été retrouvées chez Saturne. En 1990, le télescope spatial Hubble a observé un énorme nuage blanc près de l'équateur de Saturne qui n'était pas présent lors du passage des sondes Voyager. En 1994, un autre orage de taille plus modeste a été observé.

Le nuage de 1990 est un exemple de grande tache blanche, un phénomène saturnien éphémère qui se reproduit environ tous les 30 ans (c'est-à-dire environ chaque année saturnienne). Des grandes taches blanches ont été observées en 1876, 1903, 1933 et 1960. Si la périodicité se maintient, une autre tempête devrait se produire vers 2020[28].

Dans les images transmises par la sonde Cassini, l'atmosphère de l'hémisphère nord apparaît bleue, de façon similaire à celle d'Uranus. Cette couleur est probablement causée par diffusion Rayleigh.

L'imagerie infrarouge a montré que Saturne possède un vortex polaire chaud, le seul phénomène de ce type connu dans le Système solaire.

Un système ondulatoire hexagonal existe autour du pôle nord, vers 78° de latitude. Il a été remarqué pour la première fois lors du passage des sondes Voyager[29],[30]. Les bords de l'hexagone mesurent environ 13 800 km. La structure tourne sur elle-même avec une période de 10 h 39 min 24 s. Le système ne se décale pas en longitude comme les autres structures nuageuses de l'atmosphère visible. Son origine n'est pas connue. La plupart des astronomes semblent penser qu'il s'agit d'un ensemble d'ondes stationnaires. Parmi les autres théories, il pourrait s'agir d'un type inconnu d'aurore polaire[31]. Des formes polygonales ont été reproduites en laboratoire à l'intérieur de seaux de fluides en rotation[32].

Les images prises par le télescope spatial Hubble indiquent la présence au pôle sud d'un courant-jet, mais pas d'un vortex polaire ou d'un système hexagonal analogue[33]. Cependant, la NASA a signalé en novembre 2006 que Cassini a observé une tempête analogue à un ouragan, stationnant au pôle sud, et qui possède un œil clairement défini[34]. Il s'agit du seul œil jamais observé sur une autre planète que la Terre[35].

De 2004 à 2009, la sonde Cassini a également pu observer la formation, le développement et la fin de 9 violents orages. Les orages de Saturne sont particulièrement longs. Un orage s'étala de novembre 2007 à juillet 2008. De même, un très violent orage débuta en janvier 2009 et dura plus de 8 mois. Ce sont les plus longs orages observés jusque-là dans le Système solaire. Ils peuvent s'étendre sur plus de 3 000 km de diamètre autour de la région appelée « Allée des tempêtes » située à 35° au Sud de l'équateur. Les décharges électriques provoquées par les orages de Saturne émettent des ondes radio dix mille fois plus fortes que celles des orages terrestres.

Magnétosphère

Le champ magnétique de Saturne est plus faible que celui de Jupiter (mais néanmoins plus intense que celui de la Terre) et sa magnétosphère est plus petite[36].

Rotation

L'atmosphère de Saturne subissant une rotation différentielle, plusieurs systèmes ont été définis, avec des périodes de rotation propres (un cas similaire à celui de Jupiter) :

- Le premier système a une période de 10 h 14 min 00 s et concerne la zone équatoriale, qui s'étend entre le bord nord de la ceinture équatoriale méridionale et le bord sud de la ceinture équatoriale boréale.

- Le deuxième système concerne toutes les autres latitudes et possède une période de 10 h 39 min 24 s.

- Le troisième système, basé sur la rotation des émissions radio de Saturne, possède une période de 10 h 39 min 22,3 s.

Ce dernier système, mesuré lors du passage des sondes Voyager, était celui généralement utilisé pour parler de la rotation de la planète. Cependant, lors de son approche de Saturne en 2004, la sonde Cassini mesura que la période de rotation radio s'était légèrement accrue, atteignant 10 h 45 min 45 s (± 36 s)[37]. La cause exacte du changement n'est pas connue.

En mars 2007, il a été annoncé que la rotation des émissions radio ne rend pas compte de la rotation de la planète, mais est causée par des mouvements de convection du disque de plasma entourant Saturne, lesquels sont indépendants de la rotation. Les variations de période pourraient être causées par les geysers de la lune Encelade. La vapeur d'eau émise en orbite saturnienne se chargerait électriquement et pèserait sur le champ magnétique de la planète, ralentissant sa rotation par rapport à celle de Saturne. Si ce point est vérifié, on ne connaît aucune méthode fiable pour déterminer la période de rotation réelle du noyau de Saturne[38],[39],[40],[41].

Température

Étant donnée sa distance au Soleil, Saturne est une planète très froide en surface : sa température maximale est de 134 K (-139 °C), sa température moyenne atteint 93 K (-180 °C) et sa température minimale est de l'ordre de 72 K (-201 °C).[réf. nécessaire]

Anneaux planétaires

Saturne est reconnaissable par ses anneaux qui l'entourent. Ils sont constitués de roches et de glace[42]. Les Anneaux de Saturne sont un des spectacles les plus remarquables du Système solaire et constituent la caractéristique principale de la planète Saturne. À la différence de ceux des autres géantes gazeuses, ils sont extrêmement brillants (albédo de 0,2 à 0,6) et peuvent être vus depuis la Terre à l'aide de simples jumelles.

Il y règne une agitation permanente : vagues, collisions et accumulations de matières.

| Nom | Rayon interne | Rayon externe | Largeur (km) |

Épaisseur (m) | ||

|---|---|---|---|---|---|---|

| km | RS | km | RS | |||

| Anneau D | 66 900 | 1,110 | 74 510 | 1,236 | 7 610 | ? |

| Division de Guérin | 74 510 | 1,236 | 74 658 | 1,239 | 148 | — |

| Anneau C | 74 658 | 1,239 | 92 000 | 1,527 | 17 342 | 5 |

| Anneau B | 92 000 | 1,527 | 117 580 | 1,951 | 25 580 | 5-10 |

| Division de Cassini | 117 500 | 1,95 | 122 200 | 2,03 | 4 700 | — |

| Anneau A | 122 170 | 2,027 | 136 775 | 2,269 | 14 605 | 20-40 |

| Division d'Encke | 133 589 | 2,216 | — | — | 325 | — |

| Division de Keeler | 136 530 | 2,265 | — | — | 35 | — |

| R/2004 S 1 | 137 630 | 2,284 | — | — | ? | ? |

| R/2004 S 2 | 138 900 | 2,305 | — | — | ? | ? |

| Anneau F | 140 180 | 2,326 | — | — | 30-500 | ? |

| Anneau G | 170 000 | 2,82 | 175 000 | 2,90 | 5 000 | 1 × 105 |

| Anneau E | 181 000 | 3 | 483 000 | 8 | 302 000 | 1 × 107 |

En 2009 un anneau a été mis en évidence par le satellite Spitzer en infrarouge. Ce nouvel anneau, très peu dense, a été trouvé à l'endroit même où évolue un des satellites de Saturne, Phœbé, qui en serait peut-être à l'origine.

Satellites

Saturne possède un grand nombre de satellites naturels. Il est difficile de dire combien, dans la mesure où tout morceau de glace des anneaux est techniquement un satellite et qu'il n'est pas possible de faire la distinction entre une grande particule et une petite lune.

En 2009, 62[43] satellites ont été identifiés, ainsi que 3 autres corps qui pourraient n'être que des amas dans les anneaux. 53 satellites ont été confirmés et nommés.

La plupart des lunes connues sont petites : 13 mesurent moins de 50 km de diamètre et 31 autres moins de 10 km[44]. Seules sept sont suffisamment massives pour avoir pu prendre une forme sphéroïde sous leur propre gravité. Titan, la plus grande d'entre elles, plus grande que Mercure ou Pluton, est le seul satellite du Système solaire à posséder une atmosphère dense.

Tous les satellites pour lesquels la période de rotation est connue, à l'exception de Phœbé et d'Hypérion, sont synchrones. Les orbites des trois paires Mimas-Téthys, Encelade-Dioné et Titan-Hypérion sont en résonance : Mimas et Téthys sont en résonance 1:2 (la période de révolution de Mimas est exactement la moitié de celle de Téthys) ; Encelade et Dioné sont également en résonance 1:2 ; Titan et Hypérion sont en résonance 3:4.

Traditionnellement, la plupart des lunes de Saturne ont été nommées d'après des Titans de la mythologie grecque.

Historique

Observations pré-télescopiques

Saturne est la plus lointaine des cinq planètes visibles à l'œil nu la nuit, des observations étant attestées depuis la préhistoire[45].

Observations télescopiques terrestres

En 1610, Galilée, en braquant son télescope vers Saturne, en observe les anneaux mais ne comprend pas ce qu'il en est, décrivant que la planète aurait des « oreilles ». En 1612, la Terre passant dans le plan des anneaux, ceux-ci disparaissent. En 1613, ils réapparaissent sans que Galilée puisse émettre une hypothèse quant à ce qu'il observe[46].

En 1655, Christian Huygens, découvre un astre près de Saturne qui sera nommé plus tard Titan.

En 1656, Christian Huygens, en utilisant un télescope bien plus puissant, comprend que la planète est en réalité entourée d'un anneau, qu'il pense être solide.

En 1675, Jean-Dominique Cassini détermine que l'anneau est composé de plusieurs petits anneaux, séparés par des divisions ; la plus large d'entre elles sera plus tard appelée la division de Cassini.

En 1859, James Clerk Maxwell démontre que les anneaux ne peuvent pas être solides. Il émet l'hypothèse qu'ils sont constitués d'un grand nombre de petites particules, toutes orbitant autour de Saturne indépendamment[47]. La théorie de Maxwell fut prouvée correcte en 1895 par des études spectroscopiques menées par James Keeler à l'observatoire Lick.

Sondes spatiales

Survols

Dans le dernier quart du XXe siècle, Saturne fut visitée par plusieurs sondes spatiales : Pioneer 11 en 1979, Voyager 1 en 1980 et Voyager 2 en 1981[13],[48].

Pioneer 11 passa à 22 000 km des nuages de Saturne en septembre 1979. La sonde prit des photographies en basse résolution de la planète et de quelques-uns de ses satellites, lesquelles n'étaient pas assez bonnes pour distinguer les caractéristiques de leur surface. Elle étudia l'étalement des anneaux, découvrit l'anneau F et le fait que les divisions ne sont pas vides de matériaux. Pioneer 11 mesura également la température de Titan.

En novembre 1980, Voyager 1 visita le système saturnien. La sonde renvoya les premières images en haute résolution de la planète, de ses anneaux et de ses satellites. Les surfaces de plusieurs lunes furent vues pour la première fois. Voyager 1 effectua un survol de Titan, accroissant les connaissances sur l'atmosphère de cette lune. Cependant, elle prouva également que cette atmosphère était imperméable aux longueurs d'onde de la lumière visible. Le survol éjecta la sonde hors du plan du Système solaire.

En août 1981, Voyager 2 continua l'étude de Saturne. Elle prit plus de gros plans des lunes et apporta des preuves d'évolution de l'atmosphère et des anneaux. Malheureusement, pendant le survol, la plateforme de caméra orientable resta coincée pendant deux jours et certaines photographies ne purent être prises selon l'angle prévu. La gravité de Saturne fut utilisée pour diriger la sonde vers Uranus (voir cette planète) qui, à son tour, la dirigea vers Neptune.

Les sondes découvrirent et confirmèrent plusieurs satellites orbitant près ou à l'intérieur des anneaux de Saturne. Elles découvrirent également la division de Maxwell et la division de Keeler.

| Sonde | Date | Distance (km) |

|---|---|---|

| Pioneer 11 | 1er septembre 1979 | 21 000 |

| Voyager 1 | 12 novembre 1980 | 124 000 |

| Voyager 2 | 25 août 1981 | 161 000 |

Cassini

La sonde Cassini-Huygens s'est placée en orbite autour de Saturne le afin d'étudier le système saturnien, avec une attention particulière pour Titan. En juin 2004, elle effectue un survol de Phœbé.

L'orbiteur réalise deux survols de Titan et largue le 25 décembre 2004, le module atterrisseur Huygens. Celui-ci se pose sur Titan le 14 janvier 2005, transmettant un flot de photographies et de données pendant la descente et après l'atterrissage. Pendant l'année 2005, Cassini effectue plusieurs autres survols de Titan et d'autres satellites.

Le 10 mars 2006, la NASA annonce que Cassini a mis en évidence sur Encelade, des réservoirs d'eau liquide s'échappant en geyser[49].

Le 20 septembre 2006, Cassini photographie un anneau planétaire non encore découvert, en dehors des anneaux principaux et situé à l'intérieur des anneaux E et G[50].

En juillet 2006, Cassini détecte la première preuve de lacs d'hydrocarbures près du pôle nord de Titan, ce qui sera confirmé en janvier 2007. En mars 2007, de nouvelles images du pôle mettent en évidence des mers d'hydrocarbures, la plus grande ayant presque la taille de la mer Caspienne[51].

La mission de la sonde devait en principe s'achever en 2008, après 74 orbites autour de Saturne, elle est dépendante de la réserve de carburant nécessaire à moduler chaque orbite ; mais début 2008, au vu des réserves encore existantes, elle a été prolongée de 2 ans.

En avril 2013, Cassini enregistre les images d'un vaste ouragan frappant le pôle nord de Saturne dont l'œil, de 2 000 kilomètres de diamètre, est 20 fois plus large que celui des ouragans terrestres, avec des vents supérieurs à 530 km/h. Il se peut qu'il soit là depuis plusieurs années[52].

Culture

« Saturne, celui qui apporte la vieillesse » est le 5e mouvement de l'œuvre pour grand orchestre Les Planètes, composée et écrite par Gustav Holst entre 1914 et 1916.

Saturne est l'endroit où les deux fantômes du film Beetlejuice (1988) arrivent quand ils sortent de leur maison. Cet endroit lugubre est peuplé de vers de sable gigantesques.

Notes et références

Notes

- La tradition antique est notamment rapportée par Cicéron dans son De natura deorum (II, 52) : « Nam ea, quae Saturni stella dicitur Φαίνων que a Graecis nominatur, quae a terra abest plurimum, XXX fere annis cursum suum conficit »[7].

- D'après la taxonomie des planètes proposée par l'astrophysicienne slovaque (en) Eva Plávalová, « Taxonomy of the extra-solar planet », Astrobiology (en), vol. 12, no 4, , p. 361-369 (DOI 10.1089/ast.2011.0708, Bibcode 2012AsBio..12..361P, arXiv 1106.0635, lire en ligne [PDF], consulté le ), la classe de Saturne est 6N1.0F1g, ce qui correspond à :

- 6N : arrondi à l'unité près de la masse de Neptune dans le système de masses "masse de Mercure, de la Terre, de Neptune, de Jupiter". En d'autres termes, signifie « masse de 6 fois celle de Neptune » ;

- 1.0 : logarithme décimal du demi-grand axe de l'orbite, exprimé en unités astronomiques, arrondi à une décimale ;

- F : température de Dyson moyenne inférieure à 250 kelvins ;

- 1 : première décimale de l'arrondi, à un chiffre après la virgule, de l'excentricité de l'orbite ;

- g : surface gazeuse.

Références

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Six de ses satellites naturels sont également visibles avec de gauche à droite : Titan (5 150 kilomètres de diamètre), Janus (179 km), Mimas (396 km), Pandore (396 km), Épiméthée (113 km) et Encelade (504 km).

- Le Système Solaire, Saturne.

- La planète Saturne.

- Saturne dans le Système Solaire.

- (en) « Saturnian system » [html], sur Gazetteer of Planetary Nomenclature [IAU] (consulté le )

- « Saturne » [html], sur le site du CNES (consulté le )

- (en) Cicéron, Cicéron - Œuvres complètes LCI/38, LCI (lire en ligne), p. 4609.

- (en) Annie S. D. Maunder, « The origin of the symbols of the planets », The Observatory, vol. 57, no 723, , p. 238-247 (Bibcode 1934Obs....57..238M, lire en ligne [GIF], consulté le )

- (en) « Solar System symbols » [html], sur Solar System exploration [NASA] (consulté le )

- (en) Alexander Jones, Astronomical papyri from Oxyrhynchus (P. Oxy. 4133-4300a), Philadelphie, American Philosophical Society, coll. « Memoirs of the American Philosophical Society » (no 233), , XII-471 p. (ISBN 0-87169-233-3, OCLC 841936434), p. 62-63 lire en ligne [html] (consulté le 29 novembre 2014)

- (en) George A. Wilkins, The IAU Style Manual, (lire en ligne [PDF]), p. S27 (consulté le 28 novembre 2014)

- www.planetobs.com.

- www.astropolis.fr.

- NASA JPL

- « Le ciel au jour le jour : Phénomènes du mois de juillet 2003 » [html], sur Le Guide du Ciel (consulté le )

- « Phénomènes astronomiques pour l'année 2018 » [html], sur Institut de mécanique céleste et de calcul des éphémérides (consulté le )

- (en) David R. Williams, « Saturn Fact Sheet », NASA, (consulté le )

- (en) Science Channel, The Planets (Giants). Consulté le 8 juin 2004.

- Gaétan Morrissette, Astronomie Premier Contact, p. 186

- Sauf que sa cohésion ne serait pas maintenue, car elle est gazeuse.

- (en) R. Courtin, D. Gautier, A. Marten et B. Bezard, « The Composition of Saturn's Atmosphere at Temperate Northern Latitudes from Voyager IRIS spectra », Bulletin of the American Astronomical Society, vol. 15, , p. 831 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Carolina Martinez, « Cassini Discovers Saturn's Dynamic Clouds Run Deep », NASA, (consulté le )

- (en) Tristan Guillot, « Interiors of Giant Planets Inside and Outside the Solar System », Science, vol. 286, no 5437, , p. 72-77 (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Jonathan J. Fortney, « Looking into the Giant Planets », Science, vol. 305, no 5689, , p. 1414-1415 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Jonathan J. Fortney et Nadine Nettelmann, « The Interior Structure, Composition, and Evolution of Giant Planets », Space Science Reviews, vol. 152, nos 1-4, , p. 423–447 (ISSN 0038-6308 et 1572-9672, DOI 10.1007/s11214-009-9582-x, lire en ligne, consulté le )

- (en) D. Saumon et T. Guillot, « Shock Compression of Deuterium and the Interiors of Jupiter and Saturn », The Astrophysical Journal, vol. 609, no 2, , p. 1170 (ISSN 0004-637X, DOI 10.1086/421257, lire en ligne, consulté le )

- Mensing, Teresa M., Introduction to planetary science : the geological perspective, Springer, , 337 p. (ISBN 1402052332, OCLC 187312870, lire en ligne)

- (en) Mark Kidger, « The 1990 Great White Spot of Saturn », W.W. Norton & Company, , p. 176-215

- (en) D. A. Godfrey, « A hexagonal feature around Saturn's North Pole »

- (en) A. Sánchez-Lavega, J. Lecacheux, F. Colas, P. Laques, « Ground-based observations of Saturn's north polar SPOT and hexagon »

- (en) « A Hex on Saturn », Science Frontiers, (consulté le )

- (en) « Geometric whirlpools revealed », Nature, (consulté le )

- (en) A. Sánchez-Lavega, S. Pérez-Hoyos, R. G. French, « Hubble Space Telescope Observations of the Atmospheric Dynamics in Saturn's South Pole from 1997 to 2002 »,

- (en) « PIA09187: Spinning Saturn », NASA/JPL/University of Arizona,

- (en) « NASA Sees into the Eye of a Monster Storm on Saturn », NASA, (consulté le )

- (en) C. T. Russell, J. G. Luhmann, « Saturn: Magnetic Field and Magnetosphere », UCLA - IGPP Space Physics Center, (consulté le )

- (en) « Scientists Find That Saturn's Rotation Period is a Puzzle », NASA, (consulté le )

- (en) « Enceladus Geysers Mask the Length of Saturn's Day », Jet Propulsion Laboratory, (consulté le )

- (en) « The Variable Rotation Period of the Inner Region of Saturn's Plasma Disk », Science, 03.22.07 (consulté le )

- (en) « A New Spin on Saturn's Rotation », Science, (consulté le )

- (fr) « Encelade pèse sur le champ magnétique de Saturne », Le Nouvel Observateur, (consulté le )

- www.astronomique.eu.

- http://sse.jpl.nasa.gov/planets/profile.cfm?Object=Saturn&Display=Moons

- « Saturn's Known Satellites », Scott S. Sheppard,

- « http://www.nmm.ac.uk/gcse-astronomy/solar-system/saturn/saturn/*/viewPage/5 »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?)

- (en) « Historical Background of Saturn's Rings », NASA/JPL (consulté le )

- (en) James Clerk Maxwell, « On the Stability of the Motion of Saturn's Rings »,

- www.astronomes.com, le Système Solaire, Saturne.

- (en) « NASA's Cassini Discovers Potential Liquid Water on Enceladus », NASA/JPL, (consulté le )

- (en) « Scientists Discover New Ring and Other Features at Saturn », NASA/JPL, (consulté le )

- (en) « Titan Has Liquid Lakes, Scientists Report in Nature », NASA/JPL, (consulté le )

- (en) Massive storm at Saturn's north pole, 3News, 30 avril 2013.

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Bibliographie

- Philippe Morel (dir.), Au plus près de Saturne, Coédition Vuibert / Société astronomique de France, (ISBN 2-7117-5362-X) ;

- Laura Lovett, Joan Horvath et Jeff Cuzy, Saturne : De Galilée à la mission Cassini-Huygens, Éditions de la Martinière, (ISBN 2-7324-3486-8).