« Manuscrit de Voynich » : différence entre les versions

→Théorie de l'information : déplacement |

→Études cryptologiques : +Amancio |

||

| Ligne 380 : | Ligne 380 : | ||

* {{article | langue =en|auteur1 =Gordon Rugg|titre =The Voynich manuscript | sous-titre=an elegant hoax?| périodique =Cryptologia | volume =28 | numéro =1| lieu = | jour= | mois =janvier| année =2004 | pages =275–295 | ISSN =0161-1194 | oclc=4650857488 |doi=| lire en ligne = | id =Rugg2004a }} |

* {{article | langue =en|auteur1 =Gordon Rugg|titre =The Voynich manuscript | sous-titre=an elegant hoax?| périodique =Cryptologia | volume =28 | numéro =1| lieu = | jour= | mois =janvier| année =2004 | pages =275–295 | ISSN =0161-1194 | oclc=4650857488 |doi=| lire en ligne = | id =Rugg2004a }} |

||

* {{Article |auteur=Gordon Rugg |titre=Le mystère du manuscrit de Voynich |no=323 |mois=septembre |année=2004 |lien périodique=Pour la science |périodique=Pour la Science |url=http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-le-mystere-du-manuscrit-de-voynich-21774.php |id= Rugg2004b}} |

* {{Article |auteur=Gordon Rugg |titre=Le mystère du manuscrit de Voynich |no=323 |mois=septembre |année=2004 |lien périodique=Pour la science |périodique=Pour la Science |url=http://www.pourlascience.fr/ewb_pages/a/article-le-mystere-du-manuscrit-de-voynich-21774.php |id= Rugg2004b}} |

||

* {{Article|langue=en|auteur1=Diego R. Amancio |auteur2=Eduardo G. Altmann ; Diego Rybski ; Osvaldo N. Oliveira Jr. |auteur3=Luciano da F. Costa |titre=Probing the Statistical Properties of Unknown Texts: Application to the Voynich Manuscript |périodique=Plos One |volume=8 |numéro=31 |lieu= |mois=juin |année=2013 |pages=95–107 |id=Amancio2013 |ISSN= |oclc= |jstor= |doi=10.1371/journal.pone.0067310 |

|||

|lire en ligne =http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0067310 }} — {{Citation|Nous montrons qu[e le manuscrit] est fortement compatible avec les langues naturelles et incompatible avec les textes aléatoires.}} |

|||

=== Études linguistiques === |

=== Études linguistiques === |

||

Version du 29 décembre 2017 à 19:35

| Manuscrit de Voynich | |

Une des pages du manuscrit avec ses dessins et ses textes énigmatiques. | |

| Auteur | Anonyme |

|---|---|

| Pays | Europe centrale ? |

| Genre | Livre manuscrit |

| Version originale | |

| Langue | Inconnue |

| Date de parution | 1404/1438 (carbone 14 du Vélin) |

| Version française | |

| Traducteur | Non |

| Nombre de pages | 234 (262 à l'origine) |

| modifier |

|

Le manuscrit de Voynich est un livre manuscrit et illustré anonyme, rédigé dans une écriture à ce jour non déchiffrée.

Malgré les nombreuses tentatives des cryptographes, la nature exacte de ce document, son but et son auteur restent une énigme : s'agit-il d'un herbier, d'un traité d'alchimie ou d'un canular ? Cette ambiguïté a contribué à en faire l'un des documents les plus célèbres de l'histoire de la cryptographie.

Le livre tire son nom de Wilfrid M. Voynich, qui l'a découvert en 1912 dans une communauté de jésuites à Frascati, près de Rome. La plus ancienne mention connue de ce manuscrit date de 1639, dans une lettre à Athanasius Kircher[a 1]. Depuis 1969, le manuscrit est conservé sous la cote MS 408 à la Bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de l’université Yale aux États-Unis.

Selon une étude publiée en 2011 par l'équipe de Greg Hodgins, chercheur de l'Université de l'Arizona et portant sur la datation par le carbone 14 du parchemin, le vélin a été fabriqué entre 1404 et 1438[w 1], invalidant de fait toutes les thèses qui depuis un siècle faisaient de Roger Bacon († 1294) l'auteur probable du manuscrit.

Description

Le codex est constitué de 234 pages de 15 cm de large et 23 cm de haut. Le manuscrit est en vélin (peau de veau mort-né, particulièrement fine, travaillée en parchemin de qualité supérieure) et 13 folios sont manquants[a] d'après la pagination. Il semble que lors de son acquisition par Voynich en 1912, le livre fût déjà incomplet. Une plume d'oie a été utilisée pour le texte et le contour des figures, dont certaines sont rehaussées d'une manière parfois grossière. Ces enluminures ont été faites après la rédaction du texte, sauf dans le cas des dessins de la section botanique[w 2].

- Résumé

- À l'origine le livre contenait 262 pages, réparties en vingt cahiers.

- Il y a dix-huit cahiers, contenant généralement 8 folios, mais quelquefois moins ou plus[b].

- 225 pages mélangent texte et illustrations (brun, vert, bleu et dans quelques cas rouge et jaune).

- 33 pages ne contiennent que du texte.

- La dernière page contient uniquement des clés.

Histoire

Malgré sa fabrication au tout début du XVe siècle, le livre n'apparaît dans l'histoire que deux siècles plus tard. Dans sa lettre du 19 août 1665[1] à l'attention d'Athanasius Kircher, Jan Marek Marci indique que le livre avait été acheté par Rodolphe II du Saint-Empire († 1612)[a 2],[a 3], ce qui eut certainement lieu avant son abdication en 1611, soit 55 ans avant la lettre (en latin) de Marci :

« Le précédent propriétaire de ce livre [Georg Baresch] demanda une fois votre opinion par lettre, copiant et vous envoyant une partie du livre, lequel croyait que vous étiez capable de lire le reste, mais il refusa, jusqu'à présent, d’envoyer l’original. [...] Docteur Raphaël [Mnishovsky ou Missowsky], tuteur en langue bohémienne de Ferdinand III, alors roi de Bohème, me raconta que ce livre avait été cédé à l’empereur Rudolph (Rodolphe II) par un inconnu et pour la somme de six cents ducats. Il pensa que l’auteur était Roger Bacon, l'Anglais. Sur ce point, je suis sans avis ; c’est à vous de nous dire quelle opinion nous pourrions avoir. »

— Marci, Lettre à Kircher datée du 19 août 1665.

Georg Baresch

Néanmoins, le propriétaire officiel le plus ancien de ce manuscrit a été trouvé grâce à la correspondance de Kircher. C'était un certain Georg Baresch, un alchimiste qui vivait à Prague au XVIIe siècle. Apparemment Baresch était lui aussi perplexe à propos de ce « Sphinx » qui a « pris de la place inutilement dans sa bibliothèque » pendant des années[a 1]. Baresch apprit qu'Athanasius Kircher, un savant jésuite issu du collège romain, avait publié un dictionnaire copte (éthiopien) et déchiffrait les hiéroglyphes égyptiens. Il lui envoya une copie d'une partie du manuscrit à Rome par deux fois (1637[a 4] et 1639[a 1]), demandant des indices. Sa lettre destinée à Kircher datant de 1639, qui a été retrouvée récemment par René Zandbergen et publiée en 2010[2], est la première allusion au manuscrit, trouvée jusqu'alors.

Extrait de la seconde lettre de Georgius Baresch à Athanase Kircher (1639)[a 1],[a 5],[a 6] :

« […] De tous les dessins de plantes, dont il existe un grand nombre dans le codex, et d'images variées, étoiles et autres portant l'apparition du symbolisme chimique, c'est ma conjecture que tout cela est médical, la branche la plus bénéfique de l'apprentissage pour la race humaine à part le salut des âmes. Cette tâche n'est pas indigne d'une grande intelligence. Après tout, cette chose ne peut pas être pour les masses qui explique les précautions que l'auteur a prises afin d'en garder des ignorants incultes. En fait, il est facilement concevable qu'un homme de qualité soit allé en Orient en quête de la vraie médecine (il aurait compris que la médecine populaire ici en Europe est de peu de valeur). Il aurait acquis les trésors de la médecine égyptienne partie de la littérature écrite et aussi de s'associer avec des experts de l'art, les a ramenés avec lui et les a enterrés dans ce livre, dans le même manuscrit. Cela est d'autant plus plausible que le volume contient des dessins de plantes exotiques qui ont échappé à l'observation ici, en Allemagne. […] Je joins ici une ou deux lignes de l'écriture inconnue pour raviver votre mémoire de celui-ci, après avoir envoyé un dossier de caractères semblables. […] »

— Georgius Baresch, 27 avril 1639[a 7].

On ne sait pas si Kircher a répondu, mais il semblerait qu'il s'intéressa assez au sujet pour tenter d'acquérir le livre, que Baresch refusa apparemment de montrer.

Marci et Athanasius Kircher

Après la mort de Baresch, le manuscrit passa à son ami Jan Marek Marci (Johannes Marcus Marci), alors proviseur à l'Université Charles de Prague, physicien, mathématicien, orientaliste ; il avait travaillé avec Kircher à Rome. Il était officiellement physicien de l'Empereur Ferdinand III[3]. Il envoya le livre à Kircher, son ami de longue date et correspondant. La lettre d'explication à Athanase Kircher de Marci (1666) est encore jointe au manuscrit[1]. La lettre prétend entre autres que le manuscrit fut, à l'origine, acheté pour 600 talers d’or[c] par l'Empereur Rodolphe II qui pensait que l'ouvrage était le fruit du travail de Roger Bacon[w 3].

Collège romain

L'hypothèse a été avancée que le manuscrit serait tombé dans les mains de la reine Christine de Suède à l'occasion de la chute de Prague en 1648 et qu'elle aurait récupéré ensuite le manuscrit pour l'emporter plus tard à Rome, après son abdication. Le cardinal Odescalchi, son légataire, l'aurait par la suite confié à la bibliothèque du Collège romain[4]. On perd ensuite la trace du livre pendant deux siècles, mais selon toute vraisemblance, il était conservé comme le reste de la correspondance de Kircher, dans la bibliothèque du Collège romain, actuelle Université pontificale grégorienne. Il y resta probablement jusqu'à l'invasion de la ville par les troupes de Victor-Emmanuel II d'Italie, qui annexa les États pontificaux en 1870. Le nouveau gouvernement italien décida de confisquer beaucoup de biens de l'Église, notamment la bibliothèque du Collège romain. D'après les recherches de Xavier Ceccaldi[n 1] et d'autres[n 2], de nombreux livres avaient été transférés à la hâte, juste avant ces événements dans les bibliothèques privées de ses facultés – ces dernières avaient été exemptes des confiscations. La correspondance de Kircher se trouvait parmi ces livres et, apparemment, le manuscrit de Voynich aussi, vu qu'il portait encore l'ex-libris de Petrus Beckx († 1887), Supérieur général de la Compagnie de Jésus et proviseur de l'université en même temps.

La bibliothèque privée de Beckx fut déménagée à la Villa Mondragone, Frascati, un grand palais près de Rome, acheté par la Compagnie de Jésus en 1866.

Wilfrid Voynich

Vers 1912, le collège romain décida de vendre, très discrètement, quelques-uns de ses biens. Wilfrid Voynich acheta trente manuscrits, parmi lesquels celui qui porte maintenant son nom. Après sa mort en 1930, sa veuve, la romancière Ethel Lilian Voynich (née Boole, fille du mathématicien)[w 4] hérita du manuscrit. Elle mourut en 1960 et laissa le manuscrit à son amie proche, Mlle Anne Nill. En 1961, Anne Nill vendit le livre au marchand de livres anciens Hans P. Kraus[d]. Incapable de trouver un acheteur, Kraus en fit don à l'université Yale en 1969.

Analyses

Chimiques et nucléaires

Une étude publiée en 2011 par l'équipe de Greg Hodgins de l'Université de l'Arizona, sur le parchemin support du texte, permet d'affirmer qu'il a été fabriqué dans un délai relativement court, entre 1404 et 1438[w 1],[n 3]. L'équipe de Greg Hodgins a utilisé la datation par le carbone 14 pour obtenir cet intervalle chronologique. Cette estimation permet seulement d'estimer la date à laquelle sont morts les veaux ayant servi à fabriquer le parchemin. Cette étude, qui a analysé quatre éléments distincts de l'œuvre, tend à prouver que l'ensemble du manuscrit a été rédigé à la même époque.

Quant aux encres utilisées pour le texte, elles ne contiennent pas assez de carbone pour permettre une datation (les techniques de séparation du parchemin et de l'encre sont à ce jour expérimentales)[w 6]. L'hypothèse d'un stock de parchemins vierges datant du XVe siècle utilisé aux fins de produire un traité apocryphe n'est donc pas à écarter.

Cependant, une étude du McCrone Research Institute[w 7],[n 4] de Chicago sur l'encre confirme que les pigments sont compatibles avec l'époque. Le Dr Greg Hodgins du McCrone Research Institute affirme qu'« avec un tel laps de temps étroit, nous avons effectivement éliminé la plupart des théories sur les rédacteurs probables. Le résultat de la datation au carbone permet également de nous concentrer sur ce type de connaissances scientifiques et de cryptage autour de cette période. »

Texte

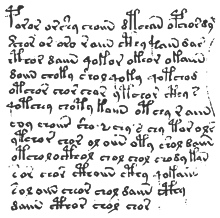

Le texte est clairement écrit de gauche à droite, avec une marge à droite quelque peu inégale. Les sections les plus longues sont divisées en paragraphes avec parfois des « puces » dans la marge de gauche. Il n'y a aucun signe évident de ponctuation. Le ductus (l'ordre et la direction selon lesquels on trace les traits qui composent la lettre) est fluide ce qui laisse penser que le scribe comprenait ce qu'il écrivait au moment de la rédaction. Le manuscrit ne donne pas l'impression que les caractères aient été apposés un par un, caractéristique qui apparaît dans le cas d'un chiffrement compliqué. L'écriture n'est toutefois pas toujours soignée : par endroit, l'auteur doit resserrer les interlignes par manque de place. Ceci est particulièrement visible dans la partie « recettes » avec un texte ondulé qui dénote que le scribe n'était probablement pas un copiste « professionnel ».

Le texte comprend plus de 170 000 glyphes, normalement séparés les uns des autres par de fins interstices. La plupart de ces glyphes sont écrits avec un ou deux traits. Les experts restent divisés concernant l'alphabet utilisé, car certains des glyphes sont similaires. On pense toutefois que l'alphabet du manuscrit de Voynich comprend entre 20 et 30 signes. Certains caractères inhabituels apparaissent ici et là : on en dénombre une douzaine de ce type.

Des espacements plus larges divisent le texte en 37 919 mots, de taille variable. Il semble que le texte suive des règles phonétiques ou orthographiques : certains caractères doivent apparaître dans chaque mot (à l'instar des voyelles en français), certains caractères n'en suivent jamais d'autres, d'autres peuvent apparaître en double.

Retouches

L'informaticien Jorge Stolfi, de l'Université d'État de Campinas au Brésil, a souligné que certaines parties du texte et des dessins ont été retouchés, en utilisant de l'encre plus foncée sur un trait plus pâle. La preuve de ces modifications se trouve, par exemple, sur les fo 1r, fo 3v, fo 26v, fo 57v, fo 67r2, fo 71r, fo 72v1, fo 72v3 et fo 73r[w 8].

-

Retouche de texte au fo 1r.

-

Retouche de dessin au fo 72v3

Analyse fréquentielle

Une analyse fréquentielle révèle des caractéristiques semblables aux langues naturelles[5]. Par exemple, la fréquence des mots suit la loi de Zipf[e] et l'entropie (quantité d'information) de chaque mot s'élève à 10 bits ce qui est similaire aux textes en anglais ou en latin.

Certains mots n'apparaissent que dans des parties précises ou sur quelques pages, d'autres sont disséminés dans tout le manuscrit. Les répétitions au sein des légendes des figures sont rares. Dans la section « herbier », le premier mot de chaque page n'apparaît nulle part ailleurs, il pourrait donc s'agir du nom de la plante illustrée.

Sur d'autres points, le langage du manuscrit de Voynich diffère sensiblement des langues européennes. Par exemple, il n'y a pratiquement aucun mot avec plus de dix symboles, et presque aucun mot de moins de trois lettres. La distribution des lettres à l'intérieur d'un mot est atypique pour l'Occident : certains caractères n'apparaissent qu'au début d'un mot, d'autres seulement au milieu, et d'autres seulement à la fin (sans que l'on puisse établir s'il s'agit de variantes positionnelles d'une même lettre, ou de lettres uniques n'existant qu'en certaines positions). Parmi les deux principales dérivations de l'alphabet phénicien, une disposition similaire se retrouve couramment dans l'alphabet araméen et ses dérivés (langues sémitiques) comme l'hébreu et l'arabe (certaines lettres y changent de dessin selon leur position dans le mot), mais jamais (avec l'exception en grec du Bêta et du Sigma) dans l'alphabet grec et ses dérivés (langues indo-européennes) comme le latin et le cyrillique.

Le texte semble être plus redondant que la plupart des langues européennes, certains mots apparaissent parfois trois fois à la suite. Les mots qui se différencient par une seule lettre sont présents avec une fréquence inhabituelle.

Auteurs multiples

Prescott Currier, un cryptographe de l'US Navy qui travaillait sur le manuscrit dans les années 1970, observa que les pages de la partie herbier pouvaient être séparées en deux groupes, A et B, avec chacun des propriétés statistiques et des écritures différentes. Il en conclut que le manuscrit de Voynich était le fruit du travail de plusieurs auteurs utilisant des dialectes et des conventions d'orthographe différentes, mais partageant le même manuscrit[n 5].

Cependant, des études récentes ont remis en question ces conclusions[6]. Un expert en écriture[Qui ?] qui examina le livre ne vit qu'une seule écriture dans l'ensemble du manuscrit. Quand toutes les parties sont examinées, on peut constater une transition graduelle du style entre les différents feuillets du manuscrit, avec les deux groupes A et B repérés par Currier comme extrémités de cette évolution. Donc, ses observations sont probablement plutôt le résultat de l'écriture de ces deux sections de l’herbier à des périodes très différentes, ou bien peut-être faut-il faire une distinction, entre celui qui a composé le texte, et celui qui l'a écrit sur le manuscrit de Voynich. Ainsi, la discrimination statistique en deux groupes (A et B) pourrait être occasionnée par la traduction de textes originaux provenant de différents auteurs.

Illustrations

Comme l'alphabet du manuscrit ne ressemble à aucun autre et que le texte est toujours indéchiffrable, les seuls signes reflétant son ancienneté et son origine sont les illustrations, spécialement les robes et les coiffures des personnages, ainsi que deux châteaux apparaissant dans les schémas. Ils sont caractéristiques du style européen et, se basant sur ce fait, les experts datent le livre sur une période comprise entre 1450 et 1520. Cette évaluation est confortée par des indices complémentaires de l'analyse carbone 14, effectuée en 2011.

Les illustrations dans le manuscrit donnent peu d'indications sur son contenu exact, mais permettent d'identifier six sections, consacrées à des sujets différents, avec un style qui varie. Excepté pour la dernière section dont le contenu est entièrement textuel, presque toutes les pages contiennent au moins une illustration. C'est en se basant sur ces illustrations que les chercheurs ont déterminé l'articulation. Les sections et leur nom contemporain sont :

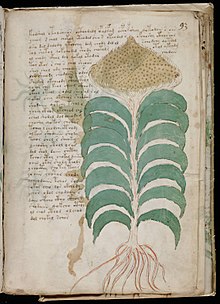

- Herbier : 112 pages (en trois endroits, total 130 pages et 126 plantes). Chaque page contient une plante, parfois deux, accompagnées de paragraphes. Le tout est présenté selon le style européen des herbiers de l'époque. Certaines parties sont des agrandissements et des versions améliorées des esquisses présentes dans la partie pharmacologie (l'avant-dernière section).

- Astronomie : 34 pages dont 26 de dessins. Des diagrammes d'astres comme des soleils, des lunes et des étoiles suggèrent que le contenu porte sur l'astrologie et l'astronomie. Une série de 12 diagrammes représente les symboles des constellations du Zodiaque (deux poissons pour la constellation des Poissons, un Taureau, un soldat avec une arbalète pour le Sagittaire, etc.). Chaque symbole est entouré d'exactement 30 figures féminines, la plupart nues, qui portent une étoile avec une légende. Les deux dernières pages de cette section, le Verseau et le Capricorne, ont été perdues. Quant au Bélier et au Taureau, les pages qui leur sont consacrées sont divisées en deux paires de schémas avec 15 étoiles chacun. Certains de ces dessins sont sur des pages qui peuvent être dépliées.

- Biologie ou balnéothérapie : 19 pages et 28 dessins. Un texte dense et continu parsemé de dessins qui représentent principalement des femmes nues se baignant dans des bassins ou nageant dans un réseau de tubes élaboré. La forme d'une partie de cette plomberie fait penser à des organes. Certaines de ces femmes portent des couronnes.

- Cosmologie : 4 pages. Des diagrammes circulaires à la signification obscure. Cette section possède également des dépliants. L'un d'entre eux s'étale sur six pages et contient des cartes de 9 « îles » reliées par des chemins avec la présence de châteaux et de ce que l'on estime être un volcan.

- Pharmacologie : 34 pages. Plusieurs dessins de plantes avec une légende. Les figures décrivent des parties des végétaux (racines, feuilles, etc.) ce qui fait penser à un guide pour un apothicaire. Des objets dans les marges ressemblent à des pots utilisés par les pharmaciens de l'époque, les pages sont clairsemées avec seulement quelques paragraphes de texte.

- Recettes : 23 pages. 324 paragraphes assez courts au texte dense, chacun étant marqué d'une puce en forme de fleur ou d'étoile.

-

Un dragon mange une feuille, fo 25v.

-

Femme, fo 77v.

-

Nymphes, fo 78r.

-

Château, fo 86r.

-

Puce en étoiles, fo 107r

Hypothèses sur le contenu et le but

L'impression générale dégagée par le manuscrit suggère qu'il devait servir de pharmacopée ou de référence pour de la médecine médiévale. La présence d'étranges illustrations a alimenté les théories les plus folles au sujet des origines de l'ouvrage, son contenu et le but recherché par l'auteur. Il serait impossible de décrire ici l'ensemble des possibilités évoquées à ce sujet, mais certaines méritent d'être mentionnées :

Herbier

Plantes représentées

La première section du livre est visiblement consacrée au règne végétal avec des fiches comportant des illustrations de plantes. Seuls quelques spécimens ont été formellement identifiés malgré des recherches dans les autres herbiers de l'époque. Parmi les plantes les plus faciles à reconnaître, on trouve une pensée violette et une fougère.

Ces schémas de la partie « biologie » du manuscrit sont des versions plus fines de ceux présents dans la partie « pharmacologie ». Les zones manquantes ont été comblées par une multitude de détails improbables. En fait, la plupart de ces plantes semblent être des hybrides : des racines d'une espèce connectées à la tige et les feuilles d'une autre et finalement des fleurs provenant d'une troisième espèce.

Le botaniste Hugh O'Neill (1894–1969) en 1944[9] pensait qu'une des illustrations (fo 93ro ) représentait un Helianthus annuus, le tournesol que nous connaissons de nos jours et qui provenait d'Amérique, apporté en Espagne en 1493[9],[10]. Cette indication permettrait de situer avec plus de précision la date à laquelle a été fabriqué le manuscrit (c'est-à-dire après 1493). Mais la ressemblance avec la plante réelle est limitée, surtout si la figure est comparée avec des espèces sauvages. De plus, l'échelle de l'esquisse n'étant pas connue, il est difficile d'affirmer qu'il s'agit bien d'un tournesol et non pas d'une espèce similaire de la vaste famille des Asteraceae (l'artichaut, la marguerite ou encore les pissenlits) qui est présente partout dans le monde.

Plus récemment, le botaniste et chercheur à l'Université du Delaware, Arthur Tucker[w 9] a publié plusieurs articles attribuant la provenance de 37 plantes sur les 303 différentes du manuscrit, au Mexique (en comparant celui-ci au Codex Cruz-Badianus daté de 1552 et au Codex Osuna, 1566). En outre, la langue utilisée serait le nahuatl, une langue aztèque indigène, éteinte dans sa forme originelle. Tucker a créer un groupe interdisciplinaire à l'université du Delaware pour la rédaction d'un livre sur le sujet[11].

Herbier astrologique

Les considérations astrologiques ont souvent joué un grand rôle dans la cueillette des herbes, la saignée et d'autres procédures médicales répandues à l'époque supposée de la rédaction du texte (voir, par exemple, les livres de Nicholas Culpeper). Cependant, à part les signes zodiacaux évidents et un schéma semblant représenter les planètes, personne n'a encore été capable d'interpréter les illustrations au moyen des traditions astrologiques connues (européennes ou autres).

Pseudo-herbier alchimique

Sergio Toresella, expert en herbiers anciens, montra que le manuscrit de Voynich pouvait être un « herbier alchimique » qui n'aurait rien à voir avec l'alchimie, mais serait un pseudo-herbier, illustré par des images inventées par un charlatan pour impressionner ses clients. L'ouvrage serait une imitation de livre médical comprenant différentes sections (astrologie, botanique, balnéothérapie, etc.) et portant un texte volontairement mystérieux.

Apparemment, une petite industrie familiale existait à cette époque, produisant ce genre de littérature quelque part au nord de l'Italie, peut-être la région de Venise[w 10],[w 11]. Néanmoins, ces livres sont assez différents du manuscrit de Voynich dans le style et le format et sont rédigés en langage courant.

Microscopes et télescopes

Un dessin circulaire dans la partie astronomique montre un objet de forme irrégulière avec des extensions courbées, dont certaines ont été interprétées comme des images de galaxie, visibles seulement à l'aide d'un télescope (en fait cette image est inspirée par une enluminure qui figure dans le Traité de la sphère de Nicole Oresme de 1400-1420, fo 23r)[w 12].

D'autres dessins ont été interprétés comme représentant des cellules vues à travers un microscope. Cela suggérerait un travail plus moderne que les origines supposées du manuscrit ne pourraient le permettre. Cette ressemblance doit cependant être considérée avec une certaine circonspection : un examen attentif montre en effet que la partie centrale de cette « galaxie » ressemble plutôt à une flaque d'eau.

Alchimie

Comparaison avec les livres d'alchimie

Les bassins et les tuyaux de la partie biologie semblent indiquer une relation avec l'alchimie, qui serait utile si le livre contenait des instructions concernant la préparation de composants médicaux. Cependant, les livres d'alchimie de cette période partagent le même langage pictural où les processus et matériaux sont représentés par des images spécifiques (aigle, crapaud, homme dans une tombe, couple au lit, etc.) ou des symboles textuels standards (cercle avec une croix, etc.). Aucun de ceux-ci n’apparaît de façon convaincante dans le manuscrit de Voynich.

Élixir de longue vie

Le manuscrit de Voynich pourrait être une recette médiévale pour créer la pierre philosophale, c’est-à-dire l'élixir de longue vie. Les liens alchimiques vulgaires (crapauds, aigle, etc.) n'ont pas de sens ici. Les représentations sont claires. Les fluides de jeunes vierges desquelles on récupère les « humeurs vitales », la concoction à base de plantes censées être mystérieuses, rares ou inconnues, et la position astrologique optimale concourent simultanément à la réussite de l'élixir de longue vie.

Livre de recettes à usage médical

Une hypothèse de Nicholas Gibbs identifie le manuscrit comme un livre de recettes destinées à un usage médical[w 13]. Selon un article paru dans The Atlantic le 10 septembre 2017, une partie du travail de Gibbs n'est pas nouvelle et le reste n'a pas convaincu les experts[w 14].

Hypothèses sur le langage

Plusieurs hypothèses ont été avancées concernant le « langage » utilisé par le manuscrit de Voynich.

Études cryptologiques

Antoine Casanova (1999) explique qu'il manque la certitude qu'il y ait une solution, que le langage utilisé n'est pas connu, que le système de codage n'est pas connu, ni l'époque, ni la personne qui a procédé à l'opération : « Ce manuscrit décrit l’ensemble des problématiques qu’un cryptanalyste rencontre dans un cas extrême d’analyse[12]. »

Codage lettre-à-lettre

Selon cette hypothèse, le manuscrit de Voynich est un texte écrit dans une langue européenne, mais dont le sens a été rendu intentionnellement caché en le codant au moyen d'un chiffrement. Cet algorithme opère lettre par lettre, et produit un texte utilisant « l'alphabet » du manuscrit de Voynich.

C'est cette hypothèse de travail qui a été utilisée dans la plupart des tentatives de déchiffrement effectuées au XXe siècle, dont l'une a été conduite par le cryptologue William F. Friedman – célèbre pour avoir percé le code des messages japonais pendant la Seconde Guerre mondiale. Friedman était à la tête d'une équipe informelle de la NSA au début des années 1950, lorsqu'il a travaillé sur le manuscrit.

Les chiffrements simples par substitutions peuvent être exclus car ils sont trop faciles à casser. Les efforts se sont donc portés sur des chiffrements polyalphabétiques, inventés par Alberti dans les années 1460. Le chiffre de Vigenère, qui fait partie de cette famille, aurait pu être utilisé et renforcé par l'utilisation de symboles nuls ou équivalents, le réarrangement de lettres, des fausses coupures de mot, etc.

Certaines personnes ont élaboré une théorie selon laquelle les voyelles avaient été supprimées avant le chiffrement. Plusieurs solutions de déchiffrement utilisant cette théorie ont été proposées, mais aucune n'a été largement acceptée : les textes ainsi déchiffrés dépendent de tant de conjectures que, en utilisant ces techniques, on pourrait reconstituer n'importe quel message à partir d'une chaîne de symboles pris de manière aléatoire.

Le principal argument en faveur de l'hypothèse du codage lettre-à-lettre est que l'utilisation d'un alphabet étrange par un auteur européen s'explique difficilement, sauf dans la volonté de masquer l'information. La date estimée du manuscrit coïncide approximativement avec la naissance de la cryptologie en tant que discipline systématique, mais la datation par carbone 14 date le manuscrit entre 1404 et 1438[w 1], retirant tout valeur à l'argument sur Roger Bacon (1214–1294) qui connaissait les techniques de chiffrement.

Cependant, un chiffrement polyalphabétique devrait normalement détruire les caractéristiques statistiques « naturelles » observées dans le manuscrit de Voynich, telles que la loi de Zipf. De plus, bien que les chiffrements polyalphabétiques aient été inventés vers 1467, les variantes ne devinrent populaires qu'au XVIe siècle, c'est-à-dire après la date estimée du manuscrit de Voynich.

Chiffrement par dictionnaire

Selon cette théorie, les « mots » du manuscrit de Voynich seraient codés de telle sorte qu'il faille les retrouver grâce à un dictionnaire ou un tableau de chiffrement. Le principal indice concordant est que la structuration et la distribution statistique de ces mots sont similaires aux nombres romains. Ceux-ci seraient un choix naturel pour le code utilisé. Les livres codés ne sont cependant viables que pour de courts messages à cause de leur encombrement et leur utilisation peu commode : chaque écriture ou lecture d'un mot demande un parcours du répertoire. D'autres théories remettent en cause « l'évidence » du choix des nombres romains.

Stéganographie

Cette théorie met en avant l'hypothèse qu'une bonne partie du texte n'ait aucun sens mais dissimule des informations cachées dans des détails passant inaperçus. Par exemple, la deuxième lettre de chaque mot ou le nombre de lettres de chaque ligne peuvent avoir une signification, le reste étant inutile. Cette technique nommée stéganographie est très ancienne et était décrite, entre autres, par Johannes Trithemius en 1499. Il fut aussi suggéré de déchiffrer le texte grâce à une grille de Cardan quelconque.

Cette théorie est complexe à prouver (on peut obtenir un résultat probant sans avoir trouvé la bonne méthode) mais aussi à réfuter, puisque ce genre de code peut être arbitrairement difficile à « casser ». Un argument contre cette hypothèse est que l'aspect « texte chiffré » de l'ensemble du manuscrit va à l'encontre de l'objectif premier de la stéganographie, à savoir cacher l'existence même du message secret.

D'autres ont suggéré que la signification du texte serait codée dans la longueur ou la forme du trait d'écriture. Des exemples existent d'une telle méthode contemporaine à cette époque, utilisant la forme des caractères (italique contre droit) pour cacher des informations. Cependant, après examen, le manuscrit de Voynich semble bien avoir été rédigé d'une écriture naturelle, influencée par les reliefs de la surface de vélin.

Langage codé

Chiffrement visuel

James Finn a proposé dans son livre Pandora's Hope (2004) que le manuscrit de Voynich serait en fait de l'hébreu visuellement codé. Une fois les lettres de Voynich transcrites correctement, avec l'EVA comme guide, beaucoup de mots peuvent être lus comme des mots hébreux qui se répètent avec des distorsions pour troubler le lecteur. Par exemple, le mot AIN du manuscrit est un mot hébreu pour « œil » et il apparaît aussi sous d'autres formes comme « aiin » ou « aiiin », pour donner l'impression qu'il s'agit de mots différents alors qu'en fait ils sont identiques. Un argument en faveur de cette méthode est qu'elle expliquerait le manque de succès des autres chercheurs basant leurs méthodes sur des approches plus mathématiques. L'argument principal contre l'hypothèse du chiffrement visuel est que cela induit une accablante charge de travail pour le déchiffrement du texte qui induit de multiples interprétations visuelles. Il serait difficile de séparer le sens du texte d'origine de son interprétation et de l'influence du « décrypteur ».

Langage et linguistique

Langage construit

La structure singulière des « mots » du manuscrit de Voynich a mené William F. Friedman et John Tiltman (1968)[13], indépendamment l'un de l'autre, à la conjecture que le texte serait le résultat de l'utilisation d'un langage inventé de toutes pièces, spécifiquement philosophique. Dans les langages de ce style, le vocabulaire est organisé selon un système de catégories, si bien qu'on peut déduire le sens général d'un mot à partir de sa séquence de lettres. Par exemple, dans la langue moderne Ro, bofo- est la catégorie des couleurs et tous les mots commençant par ce préfixe désignent en fait une couleur : ainsi rouge est bofoc et jaune est bofof. Il s'agit ici d'une version poussée à l'extrême de certaines méthodes de classification des livres utilisées par les bibliothèques et qui disent, P pour langage et littérature, PA pour langue grecque et latin, PC pour les langues romanes…

Ce concept est assez ancien, comme l'atteste Philosophical Language de John Wilkins (1668). Dans la plupart des exemples connus, les catégories sont subdivisées par ajout de suffixes. En conséquence, un texte lié à un thème particulier contiendrait beaucoup de mots comportant des préfixes similaires ou communs. Par exemple, les noms de toutes les plantes commenceraient par le même préfixe et il en irait de même pour les maladies, etc. Cette caractéristique pourrait expliquer la nature répétitive du texte du manuscrit.

Cependant, personne n'a été en mesure d'établir des correspondances entre des significations évidentes ou plausibles et certains préfixes ou suffixes du manuscrit de Voynich. De plus, les exemples de langages philosophiques connus apparaissent postérieurement au manuscrit, c'est-à-dire seulement vers le XVIIe siècle.

Langage naturel exotique

Le linguiste français Jacques Guy (1991)[14] a suggéré que le manuscrit de Voynich pouvait être un langage naturel exotique, écrit ordinairement avec un alphabet inventé. La structure des mots est en fait assez similaire aux langues de l'Orient et d'Asie centrale, principalement le sino-tibétain (chinois, tibétain et birman), l'austroasiatique (vietnamien, Khmer, etc.) et peut-être aussi le tai (thaï, lao, etc.). Dans beaucoup de ces langages, les « mots » n'ont qu'une syllabe ; et les syllabes ont une structure plus riche, incluant des tons.

Cette théorie est historiquement vraisemblable. Bien que ces langues possédassent des manuscrits, ceux-ci étaient notoirement difficiles à comprendre par les Occidentaux ; ce qui motivait l'invention de plusieurs alphabets phonétiques. La plupart utilisaient les lettres latines mais quelquefois des alphabets inventés. Bien que ces exemples connus soient bien postérieurs à la période supposée de l'origine du manuscrit de Voynich, l'histoire enregistre des centaines d'explorateurs et de missionnaires qui ont pu l'avoir écrit, même avant le voyage de Marco Polo au XIIIe siècle, mais plus particulièrement après que Vasco de Gama eut découvert la route de l'Orient par la mer en 1499. L'auteur du manuscrit aurait pu être un natif d'Asie de l'Est vivant en Europe, ou éduqué dans une mission européenne.

L'argument principal de cette théorie est qu'elle serait cohérente avec toutes les propriétés statistiques du texte du manuscrit de Voynich testées jusqu'à maintenant, incluant les mots doubles et triples (trouvés aussi fréquemment dans des textes chinois ou vietnamiens). Cela explique aussi le manque apparent de nombres et de traits caractéristiques de syntaxe occidentale (comme les articles et les copules), et les illustrations au graphisme général impénétrable. Un autre point concordant est la présence des deux grands symboles rouges de la première page, qui ont été comparés à un titre de livre à la chinoise, écrit de haut en bas et mal recopié. De même, l'apparente division de l'année en 360 degrés (plutôt que 365 jours), en groupes de 15 et partant des Poissons, est un trait relatif au calendrier agricole chinois (jie q`i).

L'argument principal des détracteurs de cette théorie est que personne (y compris des savants de l'Académie des sciences chinoise de Pékin) n'aurait trouvé d'exemple probant de symbolisme ou de science asiatique dans les illustrations du manuscrit.

Fin 2003, le Polonais Zbigniew Banasik a proposé une traduction incomplète de la première page du manuscrit en postulant qu'il était écrit en langue mandchoue[w 15].

En janvier 2014, le linguiste britannique, Stephen Bax[w 16], a présenté et édité ses premiers travaux de recherche sur le manuscrit Voynich[w 17]. Il a pour cela utilisé la méthode de linguistique comparée de l'égyptologue Jean-François Champollion[w 18]. Cette méthode lui a permis de décrypter déjà 14 lettres et une dizaine de mots. Il a ainsi comparé certaines plantes de l'herbier avec des plantes identiques connues en Europe et en Orient. Il a ainsi découvert que le genévrier est calligraphié « oror » en langage Voynich et que cette plante se dit « a'ra'r » en langue arabe, langue que Stephen Bax a apprise et pratiquée en Syrie et en Irak[w 19],[w 18]. Il a ainsi obtenu à la fois la traduction du mot en Voynich, mais également sa prononciation. Il poursuivit ses recherches sur une autre plante, la centaurée, qu'il réussit à décrypter grâce cette méthode avec le mot voynich « kantairon ». Stephen Bax, au vu de l'avancée de ses travaux, souhaite qu'un groupe de linguistes internationaux se constitue afin que chacun apporte sa compétence et ses connaissances[15]. « Mes recherches montrent de façon concluante que le manuscrit n'est pas un canular, comme certains l'ont prétendu et est probablement un traité sur la nature, peut-être dans une langue du Proche-Orient ou d'Asie »[w 18].

Langue polyglotte

Dans son livre Solution of the Voynich Manuscript: A liturgical Manual for the Endura Rite of the Cathari Heresy, the Cult of Isis (1987)[16], Leo Levitov déclarait que le manuscrit était une transcription d'une « langue orale polyglotte »[w 20]. Il la définit comme « un langage littéraire compréhensible pour les personnes qui ne comprenaient pas le latin, mais qui pourraient lire ce langage ». Sa méthode de déchiffrement rassemble des séries de trois lettres pour former chaque syllabe et produire une série de syllabes formant un mélange de néerlandais médiéval, d'ancien français et de vieux haut-allemand.

Selon Levitov, le rite d'Endura n'était rien d'autre que l'assistance au suicide rituel pour les personnes considérées comme proches de leur fin, associé à la foi cathare (bien que la réalité de ce rite soit aussi remise en question). Il explique que les plantes chimériques ne sont pas là pour représenter une quelconque espèce florale, mais sont des symboles secrets de la foi. Les femmes dans les bassins à la tuyauterie complexe représentent le rituel lui-même, qui impliquait de se couper les veines pour laisser couler le sang dans un bain chaud. Les constellations, sans analogue céleste, représentent les étoiles du manteau d'Isis.

Cette théorie est mise en doute sur plusieurs points. Premièrement, la foi cathare est largement connue pour avoir été un gnosticisme chrétien, mais jamais associé d'une quelconque façon à Isis. Deuxièmement, cette théorie place l'origine du livre au XIIe siècle ou au XIIIe siècle, donc très antérieure à ce que croient les adhérents de la théorie de Roger Bacon eux-mêmes. Troisièmement, le rite d'Endura implique un jeûne et non pas un acte d'automutilation comme se couper les veines. Levitov n'a proposé aucune preuve de sa théorie au-delà de sa traduction.

Théorie de l'information

En 2009 une nouvelle approche de l'entropie a été mené par Marcelo Montemurro de l'Université de Manchester[w 21] en utilisant une technique qui extrait les termes les plus significatifs. Les scores de parenté on montré la forte connexion linguistique en rapport avec les représentations picturales dans la section plantes. « Notre analyse est la première qui relie réellement ces sections seulement par leur structure linguistique » dit Marcelo Montemurro. D'autres tests ont mesuré les regroupements les mots : « Nous voulions voir si la structure issue de l'analyse serait cohérente ou non avec un langage réel [...]. Étant donné la valeur que nous avons obtenue, nous disons que nous ne pouvons pas ignorer que c'est un langage » (Montemurro).

En 2013, des chercheurs de l’université de Manchester et du Conseil national d’investigations scientifiques et techniques d’Argentine (CONICET) ont publié un article dans la revue PLOS ONE, où ils expliquent avoir étudié le document avec des méthodes venant de la théorie de l'information et qui révèlent que le manuscrit a une organisation complexe et que la distribution des mots est compatible avec une langue réelle, constat qui permet de réduire la possibilité que le Voynich soit un faux traité[w 22].

Mystification

Les caractéristiques étranges du texte du manuscrit de Voynich (comme le doublement ou le triplement de mots) et le contenu suspect de ses illustrations (comme les plantes chimériques) ont fait penser que ce manuscrit était peut-être une imposture, voire une escroquerie.

En 2003, le psychologue et linguiste britannique Gordon Rugg, professeur au département de mathématiques et d’informatique de l’Université de Keele, montre qu'un texte comparable au manuscrit de Voynich peut être produit en utilisant un tableau de préfixes, radicaux et suffixes de mots, qui seraient sélectionnés et combinés au moyen d'un cache de papier perforé[17]. Connu sous le nom de grille de Cardan, ce système fut inventé vers 1550 pour servir d'outil de chiffrement dans la correspondance diplomatique. Malgré tout, les textes générés par la méthode de Gordon Rugg n'ont ni les mêmes mots, ni les fréquences (loi de Zipf) du manuscrit de Voynich ; la ressemblance est visuelle, non quantitative.

Cependant, en 2008, les experts ont été en mesure de produire un galimatias ressemblant à de l'anglais (ou n'importe quelle autre langue) dans des proportions analogues au manuscrit de Voynich[18].

Même si Gordon Rugg n'a pas prouvé que le texte était un faux, il a démontré que les techniques de l'époque permettaient à des personnes ayant une culture mathématique, de forger un texte ayant certaines des propriétés statistiques du manuscrit[w 23] en un temps raisonnable (deux à quatre mois). Notons que les faussaires Edward Kelley et John Dee avaient au XVIe siècle inventé l'énochien, la langue des anges, et son propre alphabet. Kelley prétendait pouvoir parler aux anges au travers d'un miroir en obsidienne polie. Leur « grimoire » fut vendu pour 600 ducats d'or à l'empereur Rodolphe II, qui raffolait de ce genre d'artefacts.

Le fait qu'aucun linguiste ni aucun cryptographe n'ait pu casser le code du Voynich incite à privilégier l'hypothèse de l'imposture. Selon Gordon Rugg, il s'agit de l'hypothèse la plus difficile à admettre pour les amateurs d'énigmes, et celle qui a été la plus rapidement écartée dans toutes les études traitant de ce manuscrit.

Hypothèses sur l'auteur

La paternité du manuscrit de Voynich a fait l'objet d'un débat opposant les aspects historiques et les expertises scientifiques. Plusieurs noms ont été proposés. On retiendra ici les plus populaires.

XIIIe siècle

Roger Bacon

La lettre de 1666 expédiée par Marci à l'attention de Kircher, indique que le livre avait été acheté par Rodolphe II du Saint-Empire. La missive suggère que Rodolphe (ou peut-être Mnishovsky) pensait que l'auteur était le philosophe et alchimiste anglais Roger Bacon (1214–1294)[10]. Depuis la datation au carbone 14[w 1], cette attribution ne tient plus.

Même si Marci dit « émettre des doutes » au sujet de cette affirmation[a 8], cette thèse fut prise au sérieux par Voynich qui tenta de la valider de son mieux. La conviction de Voynich influença énormément les tentatives d'analyse et de déchiffrement qui suivirent.

L'Américain William Newbold travailla durant deux ans sur le manuscrit et arriva à la « conclusion » que l'auteur était Bacon, mais il mourut en 1926 sans pouvoir défendre sa théorie. Elle fut passablement critiquée par la suite[w 24].

Des experts, familiers des œuvres de Bacon, eurent l'occasion d'examiner le manuscrit et rejetèrent catégoriquement cette hypothèse[19].

XVIe siècle

John Dee

La supposition que Roger Bacon était l'auteur conduisit Voynich à conclure que la personne qui vendit le manuscrit de Voynich à Rodolphe II ne pouvait être que John Dee. Dee était un mathématicien et un astrologue de la cour de la reine Élisabeth Ire, connue pour détenir une grande collection de manuscrits de Bacon (37 exactement) et clamait que le vrai nom de Bacon était David Dee, un de ses ancêtres[20].

Dee et son médium Edward Kelley vivaient en Bohème entre 1584 et 1588, quand tous deux espérèrent vendre leurs services à l'Empereur. Cependant, les agendas méticuleusement tenus par Dee ne mentionnent pas cela et rendent cette hypothèse assez invraisemblable. En tout cas, si l'auteur du manuscrit de Voynich n'est pas Bacon, la relation avec Dee disparaît[w 25], si ce n'était les souvenirs de son fils, Arthur, âgé de huit ans[a 9],[n 6],[21] : « Voynich raconte que Arthur Dee, alors fils de John Dee, avait eu pour souvenir un père intensément pris par l’étude d’un livre entièrement écrit en hiéroglyphes. Il date cet épisode aux alentours de 1586[20]. » Après l'acquisition du manuscrit par Rodolph II entre 1584 et 1588[22], il fut confié à ses savants et à des experts pour étude[22]. C'est peut-être dans ce cadre que le nom de Dee apparaît, s'il l'a examiné comme le rapporte son fils.

Par ailleurs, Dee lui-même peut l'avoir rédigé et avoir lancé la rumeur selon laquelle il s'agissait originellement d'un travail de Bacon. Dee aurait agi de la sorte dans l'espoir de vendre ultérieurement le manuscrit [réf. souhaitée].

Edward Kelley

Le compagnon de Dee à Prague, Edward Kelley, était un alchimiste qui sortait de l'ordinaire. Il avait annoncé sa capacité à transformer du cuivre en or par le biais d'une poudre secrète qu'il avait découverte dans la tombe d'un évêque au Pays de Galles. Il affirma également être capable d'invoquer des anges en touchant une boule de cristal et d'avoir de longues conversations avec eux. Dee rapporta ces faits dans des documents manuscrits. Le langage des anges était l'énochien, d'après Énoch, le père biblique de Mathusalem. D'après la légende, Kelley aurait fait un voyage avec les anges et aurait expliqué son périple dans le livre d'Énoch. Plusieurs personnes ont suggéré que comme Kelley avait inventé le livre d'Enoch pour tromper Dee, il aurait également pu fabriquer le manuscrit de Voynich dans le but de le vendre à l'empereur (qui rémunérait déjà Kelley pour ses supposés talents d'alchimiste).

L'hypothèse privilégiée par Gordon Rugg (2004) est que le manuscrit aurait été forgé par Edward Kelley et John Dee ensemble. Le manuscrit semble avoir été écrit avec deux écritures avec des mots ayant des fréquences différentes selon l'écriture[n 7]. Edward Kelley et John Dee avaient déjà inventé ensemble l'énochien, la « langue des anges », ce qui en fait des spécialistes de l'arnaque et des langues forgées. Selon cette hypothèse, le manuscrit ne renfermerait aucune information. Leur présence à Prague au moment de la vente du manuscrit à l’Empereur de Bohème ajoute du crédit à cette hypothèse[w 23].

Anthony Ascham

Dans les années 1940, le docteur Leonell Strong, chercheur en cancérologie à l'Université de Yale et cryptologue à ses heures, tenta de déchiffrer le manuscrit de Voynich[23]. Strong « présuma que le système d’encryptage utilisé était un double système particulier de progression arithmétique d’un alphabet multiple très voisin de ceux de Trithème, Porta et Seleni[24]. » Il assura que le texte en clair correspondait à un manuscrit anglais du XVIe siècle d'Anthony Ascham. Ascham avait publié A Little Herbal en 1550 à Londres. Si le manuscrit de Voynich contient bel et bien une section ressemblant très fortement à un herbier, la théorie de Strong n'explique pas comment Ascham aurait pu acquérir les connaissances cryptographiques et littéraires nécessaires pour rédiger le manuscrit.

XVIIe siècle

Jacobus Sinapius

Une reproduction photostatique de la première page du manuscrit, réalisée par Voynich vers 1921, montre certaines annotations quasiment imperceptibles qui avaient été effacées. Le texte a pu être rehaussé à l'aide de produits chimiques, et a laissé apparaître le nom de Jacobj à Tepenec. Il s'agirait de Jakub Horcicky de Tepenec, Jacobus Sinapius en latin. Ce spécialiste en herboristerie était le docteur personnel de l'empereur Rodolphe II, titré en 1608 « de Tepenec », et s'occupait également de ses jardins. Voynich et d'autres personnes après lui, conclurent d'après cette « signature » que Jacobus Sinapius possédait l'ouvrage avant Baresch. Cette découverte renforçait l'histoire de Raphael Mnishovsky. D'autres affirmèrent que Jacobus Sinapius lui-même pouvait être l'auteur du manuscrit.

Un doute repose sur cette piste : la signature effacée du manuscrit ne correspond pas aux autres signatures connues de Jacobus Sinapius comme celle découverte par Jan Hurich dans un document[w 26]. Il est tout à fait plausible que cette annotation sur la page droite f1 fut l'œuvre d'un libraire ou d'une quelconque personne qui eut l'occasion d'étudier ou de posséder le livre. À l'époque de Kircher, Jacobus Sinapius est le seul alchimiste ou docteur de la cour de Rodolphe II auquel on a consacré une page entière dans les livres d'histoire jésuites. Tycho Brahe, par exemple, est à peine mentionné. L'application des produits chimiques a tellement dégradé le vélin, que la signature est à peine visible. Il est possible que Voynich ait volontairement façonné et endommagé cette signature dans le but de renforcer la théorie attribuant la paternité à Roger Bacon, tout en empêchant d'éventuelles contre-expertises.

Jan Marci

Jan Marci rencontra Kircher alors qu'il était à la tête d'une délégation envoyée par l'université Charles à Rome en 1638. Au cours des vingt-sept années qui suivirent, les deux érudits échangèrent un volumineux courrier scientifique. Le voyage de Marci avait pour but d'assurer l'indépendance de l'université Charles vis-à-vis des jésuites. Ceux-ci géraient le collège Clementinum, qui était un rival pour l'université. Malgré ces efforts, les deux établissements furent fusionnés sous le contrôle des jésuites.

C'est dans ce contexte religieux et politique tendu que Marci aurait pu fabriquer les lettres de Georg Baresch et plus tard le manuscrit de Voynich dans le but de se venger de Kircher, favorable aux jésuites. La personnalité de Marci et ses connaissances semblent être compatibles avec la réalisation de l'ouvrage. Kircher était convaincu de détenir le savoir, il était plus connu pour ses erreurs et sa candeur que pour son prétendu génie. Kircher était donc une cible facile et il s'était déjà fait ridiculiser à une autre occasion : l'orientaliste Andreas Mueller lui avait concocté un manuscrit, prétendument originaire d'Égypte ; le contenu était en fait incohérent et volontairement sans aucune signification. Mueller demanda à Kircher d'en faire une traduction. Kircher renvoya alors une traduction complète, ce qui ne manqua pas de le discréditer.

Les seules preuves de l'existence de Georg Baresch sont trois lettres envoyées à Kircher : une par Baresch (1639) et deux par Marci (environ une année plus tard). La correspondance entre Marci et Kircher s'achève en 1665, au même moment que la lettre concernant le manuscrit de Voynich. Cependant, toute cette thèse repose sur la haine de Marci à l'égard des jésuites. Ce sentiment n'est que pure conjecture : Marci était un fervent catholique, il avait lui-même étudié pour devenir jésuite et peu avant sa mort en 1667, il fut nommé membre honorifique de l'ordre.

Raphael Mnishovsky

Raphael Mnishovsky, ami de Marci, était lui-même un cryptographe (entre autres) et avait apparemment inventé une méthode de chiffrement qu'il disait inviolable (vers 1618). Sa connaissance des chiffres a alimenté les soupçons à son sujet. Le manuscrit de Voynich aurait pu être une démonstration du système de Mnishovsky. Baresch aurait ainsi été son « cobaye » pour cette expérience de cryptanalyse. Après la publication du livre de Kircher sur le copte, Mischowsky aurait pensé que tromper un jésuite aurait été plus gratifiant que Baresch. Il aurait demandé ainsi à l'alchimiste d'entrer en contact avec Kircher en le motivant grâce à une histoire sur Roger Bacon montée de toutes pièces. Aucune preuve concrète n'est toutefois venue étayer cette hypothèse.

XXe siècle

Wilfrid Voynich

Voynich a été suspecté d'avoir lui-même fabriqué l'ouvrage qui porte son nom. En tant que marchand de livres anciens, il disposait des moyens et des connaissances nécessaires pour inventer un manuscrit faussement attribué à Roger Bacon. Un tel livre aurait représenté une fortune et un mobile financier pourrait avoir motivé la création de ce faux.

Cette possibilité semble pouvoir être écartée[n 4]. La lettre de Baresch destinée à Kircher datant de 1639, qui a été retrouvée récemment par René Zandbergen[2], est la première allusion au manuscrit trouvée jusqu'alors et il est fort improbable que W. Voynich en ait eu connaissance.

Dans la culture populaire

Un certain nombre d'éléments de la culture populaire semblent avoir été influencés, en partie au moins, par le manuscrit de Voynich.

Littérature

- Le « très dangereux » grimoire Necronomicon apparaît dans le mythe de Cthulhu de H. P. Lovecraft. Alors que vraisemblablement Lovecraft a créé le Necronomicon sans connaître le manuscrit de Voynich, Colin Wilson a publié une nouvelle en 1969 appelée The Return of the Lloigor (Le retour des Lloigors), dans Tales of the Cthulhu Mythos (Contes du Mythe de Cthulhu) de la maison d'édition Arkham's House, où un personnage découvre que le manuscrit de Voynich est une copie partielle du grimoire mortel.

- L'intrigue du roman de fantasy de John Bellairs publié en 1969, The Face in the Frost, implique un grimoire apparemment indéchiffrable basé sur le manuscrit de Voynich.

- L'intrigue de Il Romanzo Di Nostradamus écrit par Valerio Evangelisti (trad. Le roman de Nostradamus, 3 vol., parus chez Payot & Rivages, 1999 (ISBN 2228892564)) met en scène le manuscrit de Voynich comme un travail de magie noire, contre lequel l'astrologue français Nostradamus luttera toute sa vie.

- Dan Simmons mentionne le manuscrit de Voynich dans Olympos (2005, Pocket (ISBN 2266174126)), le décrivant comme « un singulier et intéressant manuscrit acheté par Rodolphe II le saint Empereur Romain, en 1586 » (p. 486).

- Dans le roman Indiana Jones et la pierre philosophale de Max McCoy (Milady, 2008 (ISBN 2811200347) vol. 9 de la série), le célèbre archéologue découvre le secret de l'alchimie dans les pages du manuscrit de Voynich.

- Michael Cordy dans son roman La Source (Le Cherche midi, 2008 (ISBN 2749111587) / Le livre de Poche) base son intrigue sur les secrets que renferme la traduction du manuscrit de Voynich.

- Steve Berry dans son roman La Prophétie Charlemagne (Le Cherche midi, 2010 (ISBN 2749115701)) utilise une page du manuscrit comme élément de son intrigue.

- Dans sa série de romans Time Riders, Alex Scarrow (Nathan, 2010– ; 5 volumes) a placé le Manuscrit de Voynich comme élément important de l'intrigue, en donnant aux personnages principaux un moyen de communiquer entre eux à travers les âges.

- Dans son roman pour la jeunesse, Secret Breakers, à l'école des décrypteurs (Hachette, 2013 (ISBN 2012035698) ; le premier des six volumes), Helen Louise Dennis décrit les tribulations d'une équipe de jeunes gens accompagnés d'adultes pour tenter de déchiffrer le manuscrit. Cette saga se fonde d'ailleurs sur des faits réels.

- Dans le roman Manuscrit ms 408 Voynich de Thierry Maugenest (Éditions Liana Levi, 2007 (ISBN 9782867464027)), le manuscrit de Voynich (MS 408 est la cote du livre à l'université Yale depuis 1969) est considéré comme un écrit de Roger Bacon (rappel : hypothèse infirmée depuis les preuves scientifiques de 2011) qui, une fois décrypté, fait perdre la vie à son lecteur du fait des révélations sur le sens de la vie qu'il contient.

- Dans le roman Le Livre du magicien de Paul Charles Doherty — titre original The Magician's Death publié en 2004, (éditions 10/18, coll. « Grands Détectives », série « Hugh Corbett » vol. 14, 2006), un livre écrit en langage codé par Roger Bacon est étudié conjointement par des spécialistes anglais et français[w 27]. L'auteur précise en postface qu'il s'agit sans doute du manuscrit de Voynich. L'action se situe en 1303, c'est-à-dire avant la conception du manuscrit...

Bande dessinée

- Dans sa bande dessinée xkcd, Randall Munroe propose un sens au manuscrit dans l'épisode Voynich Manuscript du 5 juin 2009[w 28].

Art et musique

- Le Codex Seraphinianus est un essai d'art moderne dans le style du manuscrit de Voynich[w 29],[25].

- Le compositeur suisse contemporain, Hanspeter Kyburz a écrit une pièce pour vingt-quatre voix et ensemble basée sur le manuscrit de Voynich, le lisant comme une partition musicale : The Voynich Cipher Manuscript (1995)[26].

- En 2015, L'orchestre symphonique de New Haven a commandé une symphonie (Lash/Voynich Project) à la compositrice américaine Hannah Lash (née en 1981) et basée à Yale, inspiré par le manuscrit[27]

Jeux vidéo

- Dans le jeu vidéo Les Chevaliers de Baphomet : Le Manuscrit de Voynich, le manuscrit de Voynich est traduit par un hacker qui se fait alors assassiner par des néo-templiers pour protéger les informations contenues, à savoir la localisation d'endroits sur terre où l'on trouverait de « l'énergie géomancienne ».

- Dans le jeu vidéo Assassin’s Creed IV : Black Flag, le joueur retrouve des pages du manuscrit éparpillées dans les Caraïbes.

Télévision

- Le mystérieux manuscrit de Rambaldi qui suscite les convoitises des protagonistes de la série télévisée Alias, est probablement inspiré du manuscrit de Voynich[réf. souhaitée].

- Dans l'épisode 21 de la saison 3 de la série américaine Elementary, intitulé « Les entrailles de l'affaire », une scène montre Sherlock étudiant le manuscrit de Voynich pour passer le temps[w 30].

- Dans l'épisode 4 de la saison 2 de la série allemande Le Cinquième Commandement, intitulé « Meurtre à l'internat », l'intrigue de l'épisode, située dans une école fondée par Athanasius Kircher, tourne autour de l'étude des images du manuscrit par un étudient passionné des codes[w 31].

Ressources documentaires

Films documentaires

- The Voynich Code, documentaire allemand de Klaus T. Steindl et Andeas Sulzer (production pro omnia, Arte et bm:uk, pour l'ORF 2010, 50'). Intervenant principal : René Zandbergen[28].

- Le manuscrit secret de Voynich, documentaire réalisé par John Blyston et Isabel Tang, produit par WAG TV et diffusé sur National Geographic Channel (2011–2012, 22'). Intervenants : Nick Pelling (programmeur et écrivain) ; à Venise : Francesco Da Mosto (architecte, historien et homme de télévision), Rosa Mestasti (spécialiste du verre vénitien de Murano), Philippo Cinagra (spécialiste des techniques de codages) ; à Milan : Stefano Novati (architecte, sur la piste d'Averlino)[w 32].

- Les deux pistes qui sont évoquées ici, figurent sur les fos 86r (page 158 : où figure des bâtiments dont un château), 88r, f89v1 et f89v2, (page 161 à 164, marge de gauche).

Détail du fo 86r2. Le château à six tours. En son centre le soleil, symbole de royauté baignant dans le bleu. Aux points cardinaux quatre personnes portant des attributs du pouvoir. Entre ces points, des rigoles semblent redistribuer l'eau vers l'extérieur, comme au Castel del Monte.

- Les deux pistes qui sont évoquées ici, figurent sur les fos 86r (page 158 : où figure des bâtiments dont un château), 88r, f89v1 et f89v2, (page 161 à 164, marge de gauche).

- (it) Manoscritto Voynich e Castel del Monte, documentaire (2012, 23'). Intervenants : Giuseppe Fallacara et Ubaldo Occhinegro, auteurs d'un ouvrage sur le Castel del Monte[w 33].

- La piste analysée ici (fo 86r, page 156) est également située en Italie : celle du Castel del Monte, monument construit par Frédéric de Hohenstaufen dans le sud du pays. Selon les auteurs, la fonction du bâtiment est le thermalisme. De nombreux éléments d'architecture servant de machine à eau abondent en ce sens : des cuves collectant l'eau, un important réseau hydraulique de distribution dans différentes salles, de gestion des niveaux et des rigoles dévolues à la gestion de la condensation (« moulure en canal »). Dans le manuscrit, se retrouve le plan d'un château très ressemblant au Castel del Monte. Évoqué plus haut, l'ouvrage de Pierre d'Éboli, De balneis puteolanis (1220), dédié à l'Empereur Frédéric II et traitant des vertus thérapeutiques des thermes de Pouzzoles est également une connexion manifeste. L'établissement de la construction est planifiée et mis au jour par l’archéoastronomie et les textes d'Aldo Tavolaro[29].

Facsimilé

- Pierre Barthélémy (préface), Le code Voynich : le Manuscrit MS 408 de la Beinicke Rare Book and Manuscript Library Yale University, Paris, Jean-Claude Gawsewitch, , 239 p. (ISBN 2-35013-022-3, OCLC 493238142)

- Le Voynich : Fac-similé du manuscrit. Hades éditions, 2013. (ISBN 9791092128031)

- Les éditions Siloe (Espagne) lancent le projet de reproduire le manuscrit à 898 exemplaires[w 34],[w 35],[w 36].

- The Voynich Manuscript - (en) préface de Stephen Skinner, introduction de Rafał T. Prinkle et René Zandbergen, Londres, Watkins Publishing, 2017 (ISBN 9781786780775), (OCLC 964303460)

Études cryptologiques

- (en) John Tiltman, The Voynich Manuscript : The Most Mysterious Manuscript in the World, National Security Agency/Central Security Service, , 46 p. (lire en ligne)

- (en) Mary E. D'Imperio, The Voynich Manuscript : An Elegant Enigma, Fort George, National Security Agency/Central Security Service, , 140 p. (ISBN 0-89412-038-7, OCLC 50929259, lire en ligne [PDF])Le premier aperçu général sur le manuscrit, toujours une des principales références[n 8].

- (en) Jacques Guy, « Statistical Properties of Two Folios of the Voynich Manuscript », Cryptologia, vol. XV, no 4, , p. 207-218 (ISSN 0161-1194, OCLC 4650850015, DOI 10.1080/0161-119191865876)

- (en) Gabriel Landini, « Evidence of linguistic structure in the Voynich manuscript using spectral analysis », Cryptologia, vol. 25, no 4, , p. 275–295 (ISSN 0161-1194, OCLC 4650857488, DOI 10.1080/0161-110191889932)

- (en) Gordon Rugg, « The Voynich manuscript : an elegant hoax? », Cryptologia, vol. 28, no 1, , p. 275–295 (ISSN 0161-1194, OCLC 4650857488)

- Gordon Rugg, « Le mystère du manuscrit de Voynich », Pour la Science, no 323, (lire en ligne)

- (en) Diego R. Amancio, Eduardo G. Altmann ; Diego Rybski ; Osvaldo N. Oliveira Jr. et Luciano da F. Costa, « Probing the Statistical Properties of Unknown Texts: Application to the Voynich Manuscript », Plos One, vol. 8, no 31, , p. 95–107 (DOI 10.1371/journal.pone.0067310, lire en ligne) — « Nous montrons qu[e le manuscrit] est fortement compatible avec les langues naturelles et incompatible avec les textes aléatoires. »

Études linguistiques

- (en) Grzegorz Jaskiewicz, Analysis of Letter Frequency Distribution in the Voynich Manuscript, in Marcin Szczuka (Dir.), Concurrency, Specification And Programming, Pułtusk, Université de Varsovie/Białystok University of Technology, , 613 p. (ISBN 978-83-62582-06-8, lire en ligne [PDF]), p. 250-261Rapprochement linguistique par l'analyse des fréquences de lettres.

- (en) John Stojko, Letters to God's Eye : the Voynich manuscript for the first time deciphered and translated into English, New York, Vantage Press, , 90 p. (ISBN 0-533-04181-3, OCLC 11621558, lire en ligne)Codage en ukrainien.

- (en) Leo Levitov, Solution of the Voynich Manuscript : A liturgical Manual for the Endura Rite of the Cathari Heresy, the Cult of Isis, Laguna Hills (Californie), Aegean Park Press, , 176 p. (ISBN 0-89412-148-0, OCLC 17820735)Codage en flamand Créole.

- Antoine Casanova, Méthodes d’analyse du langage crypté : Une contribution à l’étude du manuscrit de Voynich, Lille, Université Paris-VIII/A.N.R.T, Université de Lille III, , 446 p. (OCLC 52385374, lire en ligne [PDF])

Études biologiques

- (en) Arthur O. Tucker & Rexford H. Talbert, « A Preliminary Analysis of the Botany, Zoology, and Mineralogy of the Voynich Manuscript », HerbalGram, vol. 100, , p. 70-75 (présentation en ligne, lire en ligne [PDF])

- (en) Lincoln Taiz et Saundra Lee Taiz, « The Biological Section of the Voynich Manuscript : A Textbook of Medieval Plant Physiology? », Chronica Horticulturae, vol. 51, no 2, , p. 19-23

Articles

- (en) « The Journal of Voynich Studies », sur www.as.up.krakow.pl, 2007–2013 (consulté le )

- (en) Sravana Reddy et Kevin Knight, « What We Know About The Voynich Manuscript [pdf, 948 ko] » [PDF], sur www.isi.edu, (consulté le )

- Morgan Roussel, « MS 408 : le mystérieux manuscrit Voynich », La Gazette Fortéenne, Paris, Éditions de l'Œil du Sphinx, vol. V, , p. 362-370 (ISBN 2-914405-77-4, ISSN 1636-466X)

Autres livres

- Jacques Bergier, Les Livres Maudits, Édition J'ai lu, coll. « L'Aventure mystérieuse » (no A271), , 189 p. (OCLC 301397920, BNF 35150729), p. 99–115

- (fr + en) Maurice et Anita Israël, Voynich Manuscript [Translated] - Translation of First Pages: Alphabetic Code Reveals a Medical Text in Greek, BookBaby, , 106 p. (ISBN 1626752087, OCLC 897644783)

- (es) Mario M. Pérez-Ruiz, El manuscrito Voynich y la búsqueda de los mundos subyacentes, Océano Ambar, 2003 (ISBN 84-7556-216-7)

- (en) Genny Kennedy et Rob Churchill, Voynich Manuscript : the unsolved riddle of an extraordinary book which has defied interpretation for centuries, Londres, Orion, , 294 p. (ISBN 0-7528-5996-X, OCLC 492521694)

- (es) Marcelo Dos Santos Bollada, El manuscrito Voynich, Aguilar, 2005 (ISBN 84-03-09587-2)

- (en) Nicholas John Pelling, The Curse of the Voynich: The Secret History of the World's Most Mysterious Manuscript, Compelling Press, 2006

- (it) Giuseppe Fallacara et Ubaldo Occhinegro, Manoscritto Voynich e Castel del Monte : Nuova chiave interpretativa del documento per inediti percorsi di ricerca, Rome, Gangemi Editore, coll. « Archinauti. Monografie » (no 59), , 176 p. (ISBN 8849298137, OCLC 907936706, lire en ligne), « Comparazioni tra il manuscrito di Voynich e il Castel del Monte », p. 76 sqq.

- (en) James E. Finn, Pandora's Hope: Humanity's Call to Adventure : A Short and To-the-Point Essential Guide to the End of the World 2004 (ISBN 1-4137-3261-5)

Hypothèses Roger Bacon

Livres

- (en) John Mathews Manly, « The Most Mysterious Manuscript in the World : Did Roger Bacon Write It and Has the Key Been Found? », Harper's Monthly Magazine, New York, vol. 143, no 854, , p. 186–197 (OCLC 63625171)

- (en) William Romaine Newbold (1865-1926), The Cipher of Roger Bacon, Philadelphie, University of Pennsylvania Press, , 224 p. (OCLC 445160)

- (en) John Mathews Manly, « Roger Bacon and the Voynich Manuscript », Speculum (éd. Medieval Academy of America), Cambridge (Mass.), vol. 6, no 3, , p. 345-391 (OCLC 42452929)

- (en) Robert S. Brumbaugh (coll.), The Most Mysterious Manuscript : The Voynich Roger Bacon Cipher Manuscript, Carbondale, Southern Illinois University Press, , 175 p. (OCLC 3327448)

- (en) Lawrence Goldstone et Nancy Bazelon Goldstone, The Friar and the Cipher : Roger Bacon and the Unsolved Mystery of the Most Unusual Manuscript in the World, New York, Doubleday, , 320 p. (ISBN 0-7679-1473-2, OCLC 55587275)

Articles

- (en) Robert S. Brumbaugh, « The Voynich 'Roger Bacon' Cipher Manuscript : Deciphered Maps of Stars », Journal of the Warburg and Courtauld Institutes (éd. E. H. Gombrich), vol. 39, , p. 139-150 (ISSN 0083-7180, OCLC 888611165, lire en ligne)

Fiction

- Michel Meurger, Lovecraft et la SF, vol. II, Amiens, Encrage, coll. « Cahiers d'études lovecratiennes » (no V), , 222 p. (ISBN 2906389498, OCLC 33189282, BNF 35686016), chapitre « Lovecraft, Newbold et le manuscrit Voynich »

- Michael Cordy (trad. Diniz Galhos), La Source, Paris, Le Cherche midi, , 511 p. (ISBN 2749111587, OCLC 470729188, BNF 41415334)

- H.L. Dennis, Secret Breakers : À L'école des décrypteurs (volume 1 et 2), Hachette romans jeunesse 2013, (ISBN 978-2-01-203570-6), (OCLC 937864522)

Notes et références

- Dans les cahiers 2, 8, 12, 16, 18 et 20.

- Cahier 1 : fo 1r–8v, Cahier 2 : 9r–16v (12 perdu), Cahier 3 : 17r–24v, Cahier 4 : 25r–32v, Cahier 5 : 33r–40v, Cahier 6 : 41r–48v, Cahier 7 : 49r–56v, Cahier 8 : 57r–66v (fo 59 à 64 perdus), Cahier 9 : 67r (2 volets)–68v (3 volets), Cahier 10 : 69r (2 volets)–70v (volet), Cahier 11 : 71r (3 volets)–72v (deux volets), Cahier 12 : 73r-v (fo 74 perdu), Cahier 13 : 75r–84v, Cahier 14 : 85r (volets)–86v (volets), Cahier 15 : 87r–90r (avec volets), [Cahier 16 manquant : 91–92], Cahier 17 : 93r–96v (volets), [Cahier 18 manquant : 97–98], Cahier 19 : 99r–102v (avec volets), Cahier 20 : 103–116v (fo 109 et 100 perdus).

- Tout juste 2 kg de métal.

- Pour la somme de 24 500 dollars (soit environ 169 000 dollars d'aujourd'hui) et l'estimait à 160 000 dollars (soit un million de dollars)[w 5].

- Le mot le plus courant se présente x fois ; le second mot x/2 ; le dixième mot x/10, etc.

Documents anciens

- « Lettre de Georg Baresch à Athanasius Kircher, 1639 » (consulté le ) Archives of the Pontificia Università Gregoriana in Rome, shelfmark APUG 557, fol. 353.

- (la) « Lettre de Jan Marek Marci à Athanasius Kircher, 1665 » (consulté le ) ref. Beinecke 408A, le document accompagne le manuscrit.

- (en) « Lettre de Jan Marek Marci à Athanasius Kircher, 1665 » (consulté le ).

- (en) Traduction anglaise de la première lettre de Georgius Baresch à Athanase Kircher (1637).

- Georgius Baresch à Athanase Kircher, transcription.

- Georgius Baresch à Athanase Kircher, traduction anglaise.

- Manuscrit : Recto, Verso.

- « Sur ce point, je suspends mon jugement, il vous appartient de définir pour nous ce que nous devrons prendre en la matière. », Lettre de Marci à Kircher, Prague 16 août 1666.

- Lettre écrite en 1675 par Sir Thomas Browne à Elias Ashmole, où il rapporte les paroles d’Arthur Dee.

Sources

- Tiltman 1968, p. 2–3.

- Transcrite par M. J. Gorman et publiée pour la première fois en 2010 : (de) Smolka, J. et R. Zandbergen, Athanasius Kircher und seine erste Prager Korrespondenz. In: Bohemia Jesuitica 1556-2006, Festschrift zum 450. Jahrestag des Ordens in Böhmen, 2010. pp. 677-705.

- Tiltman 1968, p. 3.

- Christian Montésinos, Dictionnaire raisonné de l'alchimie et des alchimistes : l'alphabet d'Hermès, Cadix, Éditions de la Hutte, coll. « Alchimie », , 2e éd. (1re éd. 2010), 565 p. (ISBN 979-10-91697-15-6, OCLC 881016007, BNF 43750708), p. 462–463.

- Landini 2001.

- Bax 2014, p. 6 : « La variation identifiée par Currier dans le VM […] est monnaie courante dans les manuscrits médiévaux avec des langues qui ne sont pas encore standardisées. […] En aucune manière cela corrobore l'idée que le manuscrit est écrit en différentes langues, ou qu'il soit un canular. Il souligne plutôt son authenticité et nous nous attendons à des variations similaires dans notre analyse. ».

- Kennedy et Churchill 2004, p. 172.

- Fallacara et Occhinegro 2013, p. 76.

- (en) Hugh O'Neill, « Botany and the Voynich Manuscript », Speculum (éd. Medieval Academy of America), vol. 19, no 1, , p. 126 (lire en ligne).

- Brumbaugh 1976.

- (en) American Botanical Council Publishes Revolutionary Analysis Unlocking Mysteries of 500-Year-Old Manuscript (2014) sur herbalgram.org.

- Casanova 1999, p. 30.

- Tiltman 1968.

- Jacques Guy 1991, p. 207–218.

- Sciences et Avenir, no 806, avril 2014, p. 54.

- (en) Leo Levitov, Solution of the Voynich Manuscript : A liturgical Manual for the Endura Rite of the Cathari Heresy, the Cult of Isis, Laguna Hills, Aegean Park Press, , 176 p. (ISBN 0894121480, OCLC 17820735)

- (en) Gordon Rugg, « Replicating the Voynich Manuscript » (consulté le ).

- (en) Joseph D'Agnese, « Scientific Method Man : Gordon Rugg cracked the 400-year-old mystery of the Voynich manuscript périodique », Wired, San Francisco, vol. 12, no 9, (ISSN 1059-1028, OCLC 97198039, BNF 37577975, lire en ligne).

- François Malet, Le Manuscrit Voynich : Le temps dévoilé, Paris, Éditions Livrior, , 122 p. (ISBN 2915629994, lire en ligne), p. 107.

- Casanova 1999, p. 52.

- Casanova 1999, p. 51, 55, 76.

- Casanova 1999, p. 55.

- (en) Leonell Strong, « Anthony Askham, the author of the Voynich Manuscript », Science, vol. 101, no 2633, , p. 608-609 (ISSN 0036-8075, OCLC 4632454676, lire en ligne), lien qui contient aussi : L.C. Strong et E.L. McCawley, « A verification of a hitherto unknown prescription of the 16th century », Bulletin of the history of medicine, vol. 21, no 6, , p. 898-904 (OCLC 779817867), et d'autres documents dactylographiés ou manuscrits, 99 pages.

- Casanova 1999, p. 66.

- (en) Pierre Berloquin, Hidden Codes & Grand Designs: Secret Languages from Ancient Times to Modern Day, Sterling, , 384 p. (ISBN 1-4027-2833-6, lire en ligne), p. 300.

- The Voynich Cipher Manuscript (1995) de Hanspeter Kyburz, sur ircam.fr. L'œuvre a été enregistrée en 1996 par Klangforum Wien et l'ensemble vocal de la SWR de Stuttgart, sous la direction de Peter Rundel pour le label Kairos (0012152KAI) (OCLC 605225533).

- (en) Joe Amarante, « Music — New Haven Symphony readies a dramatic opener with Lash & Yukashev », New Haven Register, (consulté le ).

- (en) [vidéo] The Voynich Code sur YouTube.

- (it) Aldo Tavolaro, Elementi di astronomia nella architettura di Castel del Monte, Unione Tipografica, Bari, 1975 (OCLC 955916085) ; Astronomia e geometria nell'architettura di Castel del Monte, F.lli Laterza Editori, Bari, 1991 (OCLC 955548985).

Ressources web

- (en) « Daniel Stolte, UA Experts Determine Age of Book « Nobody Can Read » (UA News) », sur uanews.org, (consulté le ).

- (en) « Edith Sherwood, The Voynich Botanical Plants », sur www.edithsherwood.com (consulté le ).

- (en) The Voynich Manuscript, présentation de l'ouvrage sur le site de la Bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de l'Université Yale.

- (en) « Pamela Blevins, Ethel Voynich, Révolutionnaire, romancier, traducteur, Compositeur », sur www.musicweb-international.com, (consulté le ).

- Valeur données par Blevins 2005

- (en) « Daniel Stolte, UA Experts Determine Age of Book 'Nobody Can Read' », sur uanews.org, (consulté le ).

- (en) « Analyse du Manuscrit par le McCrone Research Institute », sur beinecke.library.yale.edu, (consulté le ).

- (en) Jorge Stolfi, « Evidence of text retouching on f1r »,

- (en) Fiche et bibliographie d'Arthur Tucker sur researchgate.net.

- ic.unicamp.br.

- ic.unicamp.br.

- « Nicole Oresme, Traité de la sphère (fo 23r) », sur gallica.bnf.fr (consulté le ).

- (en) Nicholas Gibbs, « Voynich manuscript: the solution », sur the-tls.co.uk, (consulté le )

- (en) Sarah Zhang, « Has a Mysterious Medieval Code Really Been Solved? Experts say no. », sur theatlantic.com, (consulté le )

- La théorie mandchoue de Zbigniew Banasik : (en) « Zbigniew Banasik's Manchu theory », sur http://www.ic.unicamp.br/, (consulté le ), (en) « VMs: Zbigniew Banasik "Manchu theory" », sur www.voynich.net (consulté le ), (en) « Brève analyse de Jorge Stolfi, VMs: Zbigniew Banasik's "Manchu Theory" », sur www.voynich.net, (consulté le ).

- (en) « CV de Stephen Bax », sur beds.ac.uk (consulté le ).

- (en) « Catherine Brahic, Mystery Voynich manuscript gets preliminary alphabet (NewScientist) », sur www.newscientist.com, (consulté le ).

- (en) Nic Rigby, « Breakthrough over 600-year-old mystery manuscript », .

- (en) « Stephen Bax, Décodage partiel du manuscrit Voynich » [PDF], sur stephenbax.net, (consulté le ).

- (en) Dennis J. Stallings, « Critical analysis of Levitov's book », (consulté le ).

- (en) Lisa Grossman, « New signs of language surface in mystery Voynich text », Newscientist, (DOI 10.1371/journal.pone.0066344, lire en ligne).

- (en) « Manuscrit de Voynich : le mystérieux texte sur le point d’être déchiffré ? », sur www.newsring.fr, (consulté le ).

- Zétetique.fr 2005.