Le Gendarme à New York

| Réalisation | Jean Girault |

|---|---|

| Scénario |

Jacques Vilfrid Jean Girault |

| Musique | Raymond Lefebvre |

| Acteurs principaux | |

| Sociétés de production |

Société nouvelle de cinématographie Compagnia Cinematografica Champion |

| Pays de production |

|

| Genre | Comédie policière |

| Durée | 103 minutes |

| Sortie | 1965 |

Série du Gendarme de Saint-Tropez

Pour plus de détails, voir Fiche technique et Distribution.

Le Gendarme à New York est un film comique franco-italien réalisé par Jean Girault, sorti en 1965. Il s'agit du deuxième des films du Gendarme de Saint-Tropez.

Après le triomphe inattendu rencontré par Le Gendarme de Saint-Tropez en 1964, une suite semble évidente pour les auteurs, interprètes et producteurs ; elle est rapidement mise en œuvre. Louis de Funès suggère un voyage à l'étranger pour marquer la différence avec le premier. Le deuxième film raconte ainsi les mésaventures du gendarme Ludovic Cruchot qui, avec le reste de la brigade de Saint-Tropez, se rend à New York pour un congrès international de la gendarmerie, sans savoir que sa fille Nicole s'invite clandestinement dans le voyage.

Dans ce film, la brigade est composée de Louis de Funès, Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin et du duo Grosso et Modo. Nicole, la fille de Cruchot, est incarnée par Geneviève Grad. France Rumilly réapparaît en religieuse. La distribution les entoure de nombreux comédiens américains, dont certains travaillant essentiellement en France. Le tournage a lieu sur le paquebot France pour la traversée de l'Atlantique et à New York, ainsi qu'aux studios de Billancourt et brièvement à Saint-Tropez, Paris et au port du Havre.

Le voyage aux États-Unis est l'occasion de rendre hommage aux grands du cinéma muet américain qu'affectionne Louis de Funès tels que Charlie Chaplin et Harold Lloyd mais également de pasticher le film musical West Side Story au succès récent, à travers une séquence de ballet entre policiers et voyous.

Malgré un accueil contrasté de la critique, le film est un grand succès commercial avec 5,4 millions d'entrées en France, un box-office honorable pour une suite. Un nouvel opus, Le Gendarme se marie, voit le jour en 1968, suivi de trois autres sur quatorze ans.

Résumé[modifier | modifier le code]

La brigade de Saint-Tropez a été choisie pour représenter la France à un congrès international de la gendarmerie à New York. Nicole, la fille de Ludovic Cruchot, aurait bien aimé accompagner son père, mais les gendarmes ont l'ordre de partir sans leur famille. Après la relève, la brigade quitte Saint-Tropez en bus, saluée par une foule massée sur le port. Croisant un ami qui part en voiture à Deauville, Nicole, qui n'a pas dit son dernier mot, décide d'en profiter pour rejoindre malgré tout Le Havre. De leur côté, partis de l'aéroport de Nice, les gendarmes rallient en avion Paris, d'où ils prennent le train jusqu'au Havre. Ils embarquent à bord du paquebot France à destination de New York. Arrivée à temps, Nicole parvient discrètement à embarquer comme passagère clandestine.

Au cours de la traversée, les gendarmes français rencontrent leurs homologues de la délégation italienne. Une rivalité s'installe peu à peu entre eux. Merlot et Fougasse ridiculisent la brigade lors d'un exercice d'évacuation et les Français deviennent la risée des Italiens à toutes leurs activités en commun. Nicole, elle, s'efforce d'éviter de se faire repérer par son père et ses collègues. L'un des gendarmes italiens tente de la séduire. Lors d'une visite sur le pont avec l'adjudant, Cruchot entrevoit avec stupeur sa fille, qui se cache à temps. Gerber pense que son maréchal-des-logis-chef a été victime d'une hallucination.

Le France est accueilli en grande pompe à son entrée dans le port de New York. Fougasse, tombé gravement malade vers la fin du voyage, est transféré dans une clinique pour examens, à son grand regret. Au débarquement, Nicole est arrêtée par la douane américaine, sans visa ni passeport. Dans les bureaux, elle est abordée par Franck Davis, un journaliste en manque de faits divers à couvrir, à qui elle se présente comme une orpheline avide de découvrir l'Amérique. Pensant tirer un bel article de cette histoire, le journaliste la tire des ennuis et la prend sous son aile.

Les gendarmes de Saint-Tropez prennent leurs quartiers dans l'hôtel Americana, également hôte du congrès et de toutes ses délégations. Le journaliste loge Nicole dans un foyer de la YWCA et entend en faire une vedette de la chanson, ce qui n'emballe pas la jeune femme. La brigade visite avec émerveillement la ville, en long et en large. Fougasse, lui, subit des traitements de choc à l'hôpital. Après la séance inaugurale du congrès, les gendarmes français sont conviés à une émission de télévision, où Nicole est aussi invitée pour chanter. En coulisses, Cruchot est éberlué de voir sa fille dans un poste et fonce vers le plateau où il la voit en vrai. Dans le fracas causé par son père, Nicole réussit à s'échapper une nouvelle fois. Les autres gendarmes, eux, n'ont rien vu. Cruchot, déterminé, poursuit sa fille en dehors du studio. Il retrouve sa trace dans le YWCA, mais la police l'arrête pour s'être introduit dans cet hôtel interdit aux hommes, tandis que Nicole s'en tire encore.

Après le scandale provoqué par Cruchot, Gerber est excédé par son subordonné, qu'il vient chercher au commissariat. La police lui suggère de le faire psychanalyser pour le guérir des visions régulières de sa fille. Nicole cherche un nouvel hôtel lorsqu'elle recroise le beau gendarme italien, qui insiste pour la loger chez des cousins commerçants dans Little Italy. À la sortie du commissariat, en apercevant Nicole à l'angle d'une rue, Cruchot s'emporte de nouveau. Il consulte alors un psychanalyste pour se faire hypnotiser. Désormais, il parvient à se canaliser en contemplant la flamme d'une allumette et pense être soigné. Il reste néanmoins très agité. Afin de faire parler de la « petite orpheline française », Franck Davis pousse Nicole à mettre en scène devant la presse une fausse idylle avec le gendarme italien.

En proie au mal du pays, la brigade de Saint-Tropez aimerait retrouver la cuisine française, que Gerber se propose de leur préparer. Pour regagner ses faveurs, érodées par de multiples humiliations, Cruchot part en quête d'une entrecôte digne d'être cuite par l'adjudant, une recherche qui s'avère difficile au pays de la viande sous cellophane, mais qu'il accomplit. Sur le retour, un voyou lui vole son paquet. Cruchot le suit jusque dans son quartier, réussit à l'arrêter et le livre aux autorités. Le même policier qui l'avait réprimandé pour l'incident du YWCA le félicite pour la capture de ce bandit recherché depuis six mois ; la presse vient couvrir l'évènement. Le soir, les gendarmes cuisinent puis dégustent l'entrecôte. Repus, ils avouent leur ennui et se languissent de la discipline de la gendarmerie : pour leur remonter le moral, Gerber et Cruchot les soumettent à toute une série d'ordres et de marches militaires dans la chambre d'hôtel.

Le lendemain matin, un journal fait sa une sur l'exploit de Cruchot. D'abord fier, le gendarme déchante lorsqu'il voit la photo de Nicole et du carabinier en dernière page. Il récupère tous les exemplaires du journal de l'hôtel, se fait traduire l'article par un interprète et comprend désormais tout le mensonge monté par « l'orpheline » Nicole et son entrée illégale sur le territoire. Alors que l'adjudant hésite sur le choix de l'activité du jour, Cruchot le convainc de suivre les Italiens partis jouer au base-ball pour les affronter. À la sortie de l'hôtel, le gendarme pressé heurte Fougasse revenu de l'hôpital : ce dernier était en fait victime d'une allergie aux oiseaux de mer, désormais guérie, mais il se casse la jambe dans les escaliers en bousculant Cruchot et doit retourner à l'hôpital, dépité.

Lors du match de base-ball, mû par son ressentiment envers le jeune gendarme italien, Cruchot joue avec une hargne terrible et permet d'humilier enfin leurs adversaires. Il épuise le carabinier et obtient de lui l'endroit où se trouve Nicole. Déguisé en photographe de presse, Cruchot baratine le couple de commerçants du quartier italien et met enfin la main sur Nicole, qu'il amène avec lui. Les cousins croient à un enlèvement et envoient à ses trousses deux gros bras. Cruchot et sa fille les sèment en se grimant en Chinois dans Chinatown adjacent. De retour à l'Americana, le gendarme sermonne Nicole : si l'un des gendarmes l'avait découverte, sa présence à New York serait la preuve d'un manque flagrant d'autorité de son père, ce qui le discréditerait auprès de l'adjudant voire de la hiérarchie, et le fait qu'elle ait bravé la loi ruinerait sa carrière. Gerber frôle de peu la vérité lorsqu'il entre dans la chambre de Cruchot.

Il est déjà l'heure du cocktail d'adieu clôturant le congrès. Les policiers new-yorkais offrent à chacun de leurs homologues tropéziens un uniforme complet de policier américain. Le beau carabinier commençant à distribuer à tous la photo de sa « petite amie » disparue, Cruchot s'empresse d'envoyer ses subalternes dans leurs chambres pour faire leur bagage, et conduit Gerber dans une boutique de l'hôtel acheter une robe pour Nicole. Il en profite pour acquérir une grande malle. Le retour de la brigade devant se faire en avion, il enfermera Nicole dedans pour qu'elle effectue le trajet dans la soute. Il annonce à Gerber qu'il s'occupera d'amener les bagages le lendemain pour que la brigade reste au lit.

Au matin, Cruchot prend un taxi pour amener la malle jusqu'à l'aéroport Kennedy. La conduite mouvementée du chauffeur la fait chuter du toit puis dévaler une pente, égratignant Nicole à l'intérieur. Deux policiers à moto repèrent l'accident et sont à deux doigts de découvrir le contenu de la malle. Ils aident finalement Cruchot à la rentrer dans le taxi, sans découvrir ce qu'elle cache. Le chauffeur de taxi s'inquiète d'entendre son client parler à sa malle. Rapidement, Nicole ne supporte plus l'inconfort de la malle et son père la libère, la serrure étant de toute façon trop abîmée pour se refermer. Ils se trouvent alors en lisière d'un bois, tandis que le taxi est parti, croyant avoir affaire à un criminel.

Cruchot doit se résoudre à un nouveau plan. Il tente d'appeler une voiture sur la route, mais, aucune ne s'arrêtant, il enfile l'uniforme de policier américain et réquisitionne le précédent taxi qui avait fait demi-tour. Nicole, elle, s'enfuit à la vue d'un véritable policier qui la recherche. En revenant la prendre, son père tombe sur une patrouille en pleine recherche de Nicole et doit se joindre au groupe. Cela lui permet de saboter la traque de Nicole menée par des dizaines de policiers. Après avoir manqué de se faire démasquer par les gendarmes tropéziens en route vers leur vol, il met Nicole dans un taxi pour l'aéroport, et retourne au premier taxi pour se changer.

La brigade arrive à l'aéroport et retrouve Fougasse conduit en ambulance, suivi de Cruchot. Ludovic et Nicole se rejoignent comme prévu au bar. La jeune femme compte se faire passer auprès du personnel de bord pour une hôtesse de l'air en transit grâce à une tenue qu'elle a subtilisée. Elle lui apprend cependant qu'elle sera dans le même vol que les gendarmes. Pour éviter une confrontation, Cruchot se voit contraint de tout faire pour que ses collègues ratent leur vol. Il bloque l'arrivée des bagages sur le tapis roulant. Scrutant la piste, l'adjudant se pense fou lorsqu'il voit à son tour Nicole au loin, refermant la porte de l'avion qu'ils devaient prendre. Cruchot lui administre la même thérapie à base d'allumettes qu'avait pratiquée sur lui le psychanalyste.

Finalement de retour à Saint-Tropez, les gendarmes sont accueillis triomphalement par la population. Nicole feint de retrouver son père. Gerber découvre pourtant la vérité en constatant que Nicole porte la robe qu'ils avaient repérée à New York. L'adjudant promet à Cruchot que cela lui coûtera cher. Les gendarmes défilent ensuite sur le port de Saint-Tropez, Fougasse les suivant en claudiquant avec sa jambe dans le plâtre.

Fiche technique[modifier | modifier le code]

- Titre original français : Le Gendarme à New York

- Titre italien : Tre gendarmi a New York

- Réalisation : Jean Girault

- Scénario, adaptation et dialogues : Jean Girault et Jacques Vilfrid, sur une idée de Richard Balducci

- Assistants-réalisateur : Tony Aboyantz, Marc Simenon, Jean Mylonas, Renzo Cerrato

- Musique : Raymond Lefebvre et Paul Mauriat (Éditions French Music)

- Images : Edmond Séchan

- Décors : Sydney Bettex, assisté de Georges Richard, Jacques Dugied

- Montage : Albert Jurgenson, assisté de Étiennette Muse

- Son : René-Christian Forget

- Cadreur : Jean-Paul Schwartz, Guy Delattre, Claude Amiot

- Chorégraphe : Timmy Everett (en)

- Production : René Pignères et Gérard Beytout

- Directeur de production : Paul Laffargue

- Sociétés de production : Compagnia Cinematografica Champion et Société nouvelle de cinématographie

- Société de distribution : Société nouvelle de cinématographie

- Budget : 3,2 millions de francs[a] (soit environ 4,9 millions d'euros en 2023[1])

- Pays d'origine :

France et

France et  Italie

Italie - Langue originale : français, anglais américain et italien

- Format : couleur (Eastmancolor) — 35 mm — 2,35:1 (Franscope) — son mono

- Durée : 103 minutes (2 790 métrages)[2]

- Visa d'exploitation : no 30545[2]

- Date de sortie :

- France :

Distribution[modifier | modifier le code]

- Acteurs principaux

- La brigade de Saint-Tropez :

- Louis de Funès : le maréchal des logis-chef Ludovic Cruchot

- Michel Galabru : l'adjudant Gerber[note 1]

- Jean Lefebvre : le gendarme Lucien Fougasse

- Christian Marin : le gendarme Albert Merlot

- Guy Grosso : le gendarme Gaston Tricart

- Michel Modo : le gendarme Jules Berlicot

- Geneviève Grad : Nicole, la fille de Cruchot

- Alan Scott : Franck Davis, le journaliste

- Mario Pisu : l'adjudant Renzo

- Marino Masè : le gendarme italien amoureux de Nicole

- Vincent Baggetta (en), Jean Droze, Jean Mylonas, Renzo Cerrato, Dominique Zardi : les autres gendarmes italiens

- Jean-Pierre Bertrand : le copain de Nicole

- Billy Kearns : le lieutenant de police au commissariat

- Steve Eckhardt, Colin Higgins, Jean Minisini et Percival Russel : les policiers américains

- Alexander Scourby : le psychiatre

- Albert Augier : le présentateur de la publicité

- Leroy Haynes (en) : le chauffeur de taxi

- Pierre Tornade : le médecin du paquebot

- France Rumilly : sœur Clotilde

- François Valorbe : l'interprète à l'hôtel

- Tiberio Murgia : Motta, l'épicier italien cousin du beau carabinier

- Roger Lumont : le réceptionniste bilingue de l'hôtel

- Denise Mac Laglen : la vendeuse géante de l'hôtel

- René Lefèvre-Bel

- John Prim

- Carl Studer

- Beatrice Pons (en) : la réceptionniste du YWCA

- Viviane Méry : Mme Gerber

Production et réalisation[modifier | modifier le code]

Genèse et développement[modifier | modifier le code]

Dès le tournage du Gendarme de Saint-Tropez à l'été 1964, les scénaristes, le réalisateur et Louis de Funès évoquaient l'idée de donner une suite au film[b]. Sorti dans les salles françaises en , Le Gendarme de Saint-Tropez rencontre, à la surprise générale, un succès considérable : lors du festival de Cannes en mai 1965, le producteur René Pignères annoncera douze millions de francs de recettes en sept mois sur le marché français[c],[3]. Cet immense succès convainc les producteurs René Pignères et Gérard Beytout de la SNC de lancer rapidement une suite, peu après la sortie du film[b],[4].

Pour renouveler l'histoire, Louis de Funès pense à faire voyager Le Gendarme à l'étranger[b],[d],[note 2]. C'est d'ailleurs une convention dans de nombreuses suites au cinéma que de déplacer l'intrigue dans un autre pays[5]. L'idée est fortement partagée par les producteurs puisque le film est un succès à l'exportation, étant à l'affiche des salles d'exclusivité de Bruxelles, Liège, Anvers, Montréal ou encore Québec pendant des mois et venant d'être vendu dans toute l'Europe, en URSS, en Turquie, à Hong Kong, au Pakistan et en Amérique latine[c],[3]. Les distributeurs étrangers sont très intéressés par la suite, déjà pré-vendue avant même que le tournage n'ait commencé[c]. Un voyage à Mexico ou Tokyo est évoqué, mais le choix de la destination se porte finalement sur New York. Le scénariste Richard Balducci connaît bien cette ville qui s'avère être « l'un des rares lieux qui soient parfaitement intelligibles et familiers à tous les spectateurs au monde »[c]. Le voyage jusqu'à New York se fera à bord du paquebot transatlantique France, intéressé par cette publicité originale[c]. A posteriori, il s'agit du seul Gendarme à quitter longtemps le cadre classique de Saint-Tropez[6].

L'essentiel de l'équipe artistique et technique du premier film revient[e]. Richard Balducci lance l'intrigue[b]. Jacques Vilfrid écrit le scénario, avec son complice de toujours, le réalisateur Jean Girault[f],[e],[7]. Le trio de scénaristes se répartit les tâches : Girault s'occupe à préparer sa mise en scène, Vilfrid s'attelle aux dialogues et Balducci construit le scénario[7]. Suivant de près l'écriture, Louis de Funès lance l'idée de la quête d'une entrecôte dans tout New York par Cruchot[g]. L'intrigue élaborée est semblable au premier film : Nicole commet des bêtises dans le dos de son père puis ce dernier s'applique à rétablir la situation, avant que Gerber et la brigade ne le sachent[8]. Les décors sont toujours de Sydney Bettex et la musique de Raymond Lefebvre[e]. Christiane Vilfrid, l'épouse du scénariste, officie à nouveau comme scripte[9],[h]. Le directeur de la photographie Marc Fossard n'est toutefois pas reconduit ; Edmond Séchan obtient son poste et amène son cadreur Jean-Paul Schwartz[i],[note 3].

La production demeure assurée par René Pignères et Gérard Beytout, avec leur Société nouvelle de cinématographie[j],[e]. La SNC poursuit sa pratique de coproduction avec un partenaire européen, ici la société italienne Champion[k]. Le budget alloué à la suite serait de 3,2 millions de francs[a], des moyens bien supérieurs à ceux du premier film ; ils restent nécessaires pour le voyage et le complexe tournage en Amérique[l],[m],[note 4]. Ces largesses permettent aussi d'offrir aux scénaristes le plaisir d'écrire le film à Saint-Tropez plutôt que dans les bureaux parisiens de la production[11]. Le projet de suite se monte vite, notamment grâce au travail rapide sur le scénario[c]. Il ne s'écoule ainsi que sept mois et demi entre la sortie du premier film, en , et le début du tournage de la suite, à la fin avril de l'année suivante, un délai court pour une telle production[c].

Après les rapports cordiaux entretenus l'année précédente, la Gendarmerie nationale apporte à nouveau son concours à la production[n],[12]. L'équipe obtient l'autorisation de filmer devant la gendarmerie de Saint-Tropez et l'entrée du siège du ministère des Armées à Paris, le prêt d'un fourgon et autres véhicules de police de la route pour les scènes du transport jusqu'au Havre, d'une escorte de six motocyclistes en grande tenue pour le défilé final, ainsi que du matériel officiel pour décorer l'intérieur de la gendarmerie dans un souci d'authenticité[n],[12]. Des unités locales assureront également la sécurité de la partie française du tournage[12]. Confortant leur bonne entente, la production permet même à l'institution de prendre part au processus créatif, en soumettant le scénario à son aval[12],[o]. La gendarmerie s'immisce alors dans l'écriture et censure une séquence, retirant un passage où la brigade tropézienne laisse traîner son regard sur de belles hôtesses de l'air[12],[o]. Une fois la modification faite, la direction de la Gendarmerie nationale valide le scénario au nom du ministre des Armées[12]. Les uniformes des différentes gendarmeries du monde représentées au congrès sont commandés au stock du costumier londonien Monty Berman Ltd.[p].

Attribution des rôles[modifier | modifier le code]

Louis de Funès retrouve son personnage du gendarme Ludovic Cruchot, le rôle qui l'a propulsé au cours des derniers mois au rang de vedette comique et champion du box-office[4],[q]. Le succès remporté par Le Gendarme de Saint-Tropez a été vite consolidé par ceux connus par Fantomas dès , puis Le Corniaud à partir de [q],[4],[note 5]. L'acteur parvient enfin à imposer auprès du public son personnage de « petit chef » râleur et antipathique, lentement mûri dans de nombreux petits rôles[r]. Il devient tardivement une célébrité grâce à ces trois films tournés durant l'été 1964, celui de ses cinquante ans[q]. Le cadreur Jean-Paul Schwartz — qui l'avait croisé sur La Traversée de Paris (1956), lorsqu'il n'était qu'un second rôle — remarque ce nouveau statut : « lorsque je l'ai retrouvé sur le plateau du Gendarme à New York, il avait changé aussi bien professionnellement que physiquement. Il avait très peur que sa carrière retombe, son angoisse était perceptible »[14]. Cette suite rapidement entreprise arrive à s'intercaler encore aisément dans l'emploi du temps de Louis de Funès, qui n'est pas surchargé comme il sera les années suivantes, empêchant de monter un film autour de lui si brièvement (peu de temps après, différents engagements vont bloquer son agenda jusqu'en 1967)[c],[s]. Il tourne d'ailleurs aussitôt après Le Gendarme à New York une autre suite, Fantomas se déchaîne, tandis que Le Corniaud restera une histoire unique[t],[u],[v]. Il déclare pourtant à la même période : « Je n'aime pas la formule des suites. Ce sont des choses qui finissent par lasser »[w].

Du premier film reviennent tous les autres gendarmes — Michel Galabru, Jean Lefebvre, Christian Marin, le duo Guy Grosso et Michel Modo — ainsi que Geneviève Grad dans le rôle de la fille de Cruchot et France Rumilly dans celui de la religieuse[15]. Avec le budget majoré, les comédiens principaux voient leurs cachets généreusement augmentés, au minimum doublés[l],[m]. Louis de Funès, de plus en plus garant de succès, perçoit un cachet de 400 000 francs, plus un pourcentage sur les bénéfices[m]. Michel Galabru se souvient d'un cachet de 10 000 francs pour ce film, contre 6 000 pour le précédent[16].

Le scénario omet la scène finale du Gendarme de Saint-Tropez, laquelle montrait Ludovic Cruchot devenu général et Nicole mère de jumeaux avec Jean-Luc[17]. Sans aucune explication, les personnages de Cruchot et sa fille sont rétablis dans leur situation antérieure, le premier comme maréchal-des-logis-chef au sein de la brigade de Saint-Tropez et Nicole célibataire et sans enfants. Le personnage de Jean-Luc, incarné par Patrice Laffont, ne réapparaît pas[17]. D'ailleurs, de la bande d'amis de Nicole à Saint-Tropez, seul réapparaît celui interprété par Jean-Pierre Bertrand, qui conduit la fille du gendarme jusqu'au Havre[15],[x].

Nicole Vervil ne reprend pas son rôle de Mme Gerber pour la très courte apparition du personnage au début et à la fin à Saint-Tropez[18]. Jean Droze, visage de la famille de cinéma funésienne, apparaît en gendarme italien alors qu'il avait un autre rôle dans le premier film[19]. L'éternel « troisième couteau » Dominique Zardi, lui aussi habitué aux petits rôles chez Louis de Funès, est un autre gendarme italien[15]. Pierre Tornade, partenaire du temps des Branquignols, tient le petit rôle du médecin à bord du France[20].

En plus des acteurs locaux engagés à New York[y], la distribution réunit des comédiens américains ou anglophones travaillant essentiellement en France, dont Alan Scott dans le rôle du journaliste, Steve Eckhardt et Percival Russel en policiers, ou Billy Kearns en lieutenant de police (Kearns et Russel reparaîtront dans des films funésiens)[21],[22],[23],[24],[25]. Le chauffeur de taxi afro-américain est joué par Leroy Haynes (en), expatrié à la tête d'un restaurant à Pigalle, apparu dans quelques films français[26],[27]. Certains personnages new-yorkais sont même interprétés par des comédiens français, tel Albert Augier en tonitruant animateur de télévision américain, ou Roger Lumont en interprète de l'hôtel, traduisant le journal en français avec un fort accent anglais américain[28],[29].

Tournage[modifier | modifier le code]

Saint-Tropez, Le Havre et le France[modifier | modifier le code]

Le tournage du Gendarme à New York commence au tournant de à Saint-Tropez[30],[d],[z]. Les prises sont filmées au format scope avec le procédé Franscope, après le DyaliScope utilisé lors du premier film[n]. Le travail s'ouvre par la scène du défilé final sur le port de Saint-Tropez, lançant une tradition reprise sur les tournages des films suivants[z],[aa]. L'équipe ne reste que quelques jours dans la ville pour les scènes du début et de la fin, aux abords de la gendarmerie et sur le port[d]. Michel Modo se souvient d'une présence d'un jour pour le début et un autre pour la fin[31]. Des plans du trajet jusqu'au Havre sont ensuite enregistrés, aux aéroports de Nice et Orly et à la gare Saint-Lazare, départ du train transatlantique[d].

L'équipe prend place sur le France au port du Havre le pour tourner le départ et la plupart des scènes du périple en décors réels[z]. Les embarquements des gendarmes et de Nicole sont rapidement filmés à l'extérieur de la gare transatlantique, sur le quai Joannès-Couvert, en peu de plans[32]. Quelques scènes à l'intérieur du paquebot sont tournées alors qu'il est encore à quai, pour prendre de l'avance et profiter de l'absence des futurs passagers[32],[d]. La traversée de l'océan Atlantique s'étend du 7 au [33]. Sont du voyage, certains en première classe, d'autres en classe touriste, le producteur, le metteur en scène et son scénariste, une équipe réduite de techniciens et d'assistants, ainsi que les comédiens incarnant les gendarmes français et italiens, et Geneviève Grad[33],[32],[note 6]. Le producteur Gérard Beytout, Jean Girault, Louis de Funès et Michel Galabru sont accompagnés de leurs épouses[33].

Le budget permet de disposer de plusieurs cabines et salons réservés, garantissant un certain confort de tournage[z]. Dans une bonne ambiance, l'équipe et les comédiens profitent de la traversée et du luxe du paquebot tout en travaillant[11],[z],[note 7],[note 8]. Une partie d'entre eux souffre néanmoins du mal de mer[32],[z]. Les jours de fort tangage, l'équipe reprend l'astuce des marins de manger des pommes de terre au four toutes les heures pour poursuivre son travail[z]. En découvrant le dédale que constitue le France, Louis de Funès imagine pendant la traversée la séquence où les gendarmes se perdent dans les innombrables ponts et coursives[ad]. Autre invention durant le voyage, les scénaristes écrivent sur le paquebot la scène du cours d'anglais, où Cruchot tente d'apprendre la « langue de Shakespeare » à ses hommes ; la séquence est plus tard tournée en studio[11],[ae].

Certains touristes, essentiellement les étrangers, se méfient des « gendarmes » qu'ils prennent pour des douaniers et les évitent[ab]. Le deuxième jour, le commandant de bord Joseph Ropars décide de projeter Le Gendarme de Saint-Tropez dans le cinéma du paquebot, la production ayant gracieusement prêté un exemplaire du film[z],[ab]. D'après Christian Marin, ces touristes « étaient éberlués ! Certains croyaient faire un mauvais rêve en regardant l’écran. Le lendemain, quand le tournage reprit, nous étions devenus très populaires. Malgré l'obstacle de la langue, ils exprimaient leur enthousiasme »[ab]. Inversement, Michel Modo raconte qu'en plein tournage de la séquence où les gendarmes se perdent dans les couloirs et les ponts du paquebot, les acteurs tombent nez à nez, à la sortie d'un ascenseur, avec des touristes américaines : sortant à peine du film, et n'ayant jamais remarqué les gendarmes sur le bateau, elles sont stupéfaites de se retrouver devant des personnages qu'elles viennent de voir à l'écran[11].

New York[modifier | modifier le code]

L'approche des côtes, la vue de la statue de la Liberté, l'arrivée du France dans la baie d'Hudson et le Pier 88 du port de New York est prise sous plusieurs angles et intégrée au film[ab]. Les comédiens renfilent leurs uniformes de gendarmes et des plans de la fanfare et des Américains acclamant l'arrivée du bateau sont capturés[af]. Après le rêve de la traversée et de l'approche des États-Unis, l'équipe déchante lors du débarquement, dur à vivre pour tout le monde : les douaniers se montrent particulièrement exigeants et peu précautionneux, vidant sur un sol crasseux le contenu de chaque bagage, effets personnels ou matériel technique[ab],[af]. Sur ces semaines de tournage, la société new-yorkaise Production Center Inc. (en) s'occupe sur place de la production pour le compte de la SNC, intervenant auprès des autorités, réservant les lieux et engageant le personnel requis[ag].

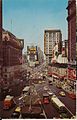

Le Gendarme à New York met en valeur le flambant neuf hôtel Americana près de Times Square, logeant dans le film chaque délégation du congrès international de gendarmerie se déroulant en ses murs[34],[35],[p]. L'essentiel des scènes intérieures de l'Americana est cependant filmé dans des décors reconstitués en studios[p]. D'ailleurs, en échange de la promotion faite à l'hôtel par le film à l'international, la production souhaitait obtenir des chambres gratuites ou à prix réduit dans l'Americana ou un autre hôtel du même propriétaire[ag]. L'Americana refuse à cause du nombre de chambres que cela impliquerait (pour une trentaine de personnes)[ag]. Selon Michel Galabru, ils finissent à la place dans un hôtel au confort moyen[ab],[af].

La ville, en particulier Manhattan, est bien mise en avant lors de la marche touristique de la brigade le jour de son arrivée. Les gendarmes de Saint-Tropez sont vus longeant la fontaine au pied du Seagram Building puis admirant le Rockefeller Center[36]. Parmi les immeubles montrés, un plan en contre-plongée s'attarde sur le 655 Third Avenue Building, suivi d'un autre plan sur l'immeuble d'en face, le Socony–Mobil Building (en), avec le Chrysler Building en arrière-plan[37]. Les gendarmes traversent Park Avenue à hauteur de la 56e rue, avec au loin le Pan Am Building et le New York General Building[34],[35], puis ils sont aperçus sur le Tudor City Overpass[37]. Tout un passage s'attarde sur l'Empire State Building avec la visite de son étage panoramique[38]. Les gendarmes s'amusent dans les attractions de Coney Island[35]. La production espérait faire visiter aux gendarmes la Foire internationale dans le parc de Flushing Meadows mais l'organisation n'a pas été intéressée par ce film prévu pour sortir après la fermeture de l'exposition, ne lui apportant alors aucune publicité[ag].

- Quelques décors traversés par les gendarmes de Saint-Tropez

-

Le Tudor City Overpass.

Le toit et le flanc de l'Americana servent aussi de décor pour l'immeuble des studios de télévision, lorsque Cruchot descend dangereusement la façade à bord d'une nacelle pour poursuivre Nicole[34]. Les plans de la sortie de Nicole des studios, où elle prend un taxi pour échapper à son père, sont tournés au coin de Lexington Avenue et de la 30e rue, l'actrice débouchant en réalité de l'entrée du Touro College[39]. En pleine poursuite de sa fille, à l'angle de ces rues[40], Cruchot manque de se faire écraser par sœur Clotilde, la religieuse folle du volant au cœur d'une scène mémorable en Citroën 2 CV, imaginée par Louis de Funès, dans le premier film[11],[41],[ah]. Présente à New York pour un congrès eucharistique, la bonne sœur apparaît cette fois-ci à bord d'une rutilante décapotable américaine, mais leur rencontre est brève, le gendarme préférant éviter une nouvelle équipée infernale[15],[ah]. En plus de constituer un clin d'œil inattendu, cette apparition de la bonne sœur peut être vue comme un cadeau à France Rumilly pour le succès de sa scène auprès du public, l'actrice profitant ainsi d'un voyage en Amérique pour tourner une seule scène, en ne bénéficiant toutefois que d'un avion aller-retour plutôt que du trajet sur le France[11],[10]. Les retrouvailles entre Nicole et le gendarme italien sont filmées aux abords de Gramercy Park[42]. Cruchot et Gerber apparaissent brièvement sur Times Square[43],[35]. La scène muette entre Cruchot et un passant, durant la recherche de l'entrecôte, est jouée devant la vitrine d'une boucherie près d'Union Square, sise rue d'University Plaza[44]. Cruchot et Nicole se cachent dans une boutique au 10, Doyers Street (en) dans Chinatown[45]. Le film passe aussi par les quartiers de Little Italy, Greenwich Village et le Bronx[35].

Ce tournage outre-Atlantique s'étale sur trois à quatre semaines[ag],[l] et s'avère pénible[16],[ab]. La chaleur accablante des rues de New York fatigue l'équipe[10],[16]. Les nombreux travaux dérangent les prises de vues[ai]. Comme les personnages, l'ensemble de l'équipe finit par avoir le mal du pays, notamment de la cuisine française : chacun tente de dénicher un restaurant ou des mets français, en vain[ab],[af],[note 9]. Christian Marin note que Louis de Funès, « peu habitué à travailler à l'étranger, demeure le plus souvent dans sa chambre d'hôtel »[ab]. Les syndicats américains imposent l'embauche de techniciens locaux (le Production Center Inc. s'est battu avec ces syndicats pour contrer au mieux leurs exigences parfois disproportionnées pour cette production française)[ag],[l]. Ils sont rassemblés en une seconde équipe qui ne tourne pratiquement rien[l].

Quelques jours sont consacrés aux scènes du départ à l'aéroport John-F.-Kennedy, avant le voyage retour réel à Paris le [d]. Galabru raconte que, malgré le confort de tournage mis à disposition par la production, l'ensemble de l'équipe était épuisée à la fin du séjour new-yorkais, physiquement et moralement, à la limite de la déprime ou de la crise de nerfs : « il ne fallait plus nous parler de New York ! »[ai]. Un régisseur craque, s'emportant dans une colère incontrôlée : il apprend qu'il lui est attribué un vol retour une heure plus tard que prévu[ai]. Les plus désemparés sont Grosso et Modo, contraints de rester plus longtemps afin de monter à Broadway le spectacle La Grosse Valse de Robert Dhéry[ai].

Retour en France[modifier | modifier le code]

De retour en France, l'équipe investit les studios de Billancourt, en région parisienne, pour le tournage des intérieurs[31],[30]. L'endroit a été préféré aux studios de la Victorine à Nice, utilisés lors du premier film, car la mauvaise insonorisation et la proximité de l'aéroport avaient fortement perturbé les journées de tournage[31]. Le hall d'accueil, les couloirs et plusieurs chambres de l'hôtel Americana sont fidèlement reproduits en studios[29],[p]. La scène de la traduction du journal par un interprète donne lieu à des heures d'improvisations (pour un passage d'une minute) entre Roger Lumont et Louis de Funès, les deux retrouvant immédiatement leurs automatismes de création du spectacle La Grosse Valse des Branquignols[29]. Certains plans du quartier italien sont aussi tournés dans une reconstitution dans les studios[aj]. La scène du match de baseball est jouée sur le terrain d'un camp militaire à Saint-Germain-en-Laye, en un jour[ak]. Des transparences sont filmées aux studios de Saint-Maurice[d]. Le plan de travail établi en avril mentionne des prises de vues supplémentaires en juillet pour des raccords avec Louis de Funès et Geneviève Grad près de Central Park et sur l'extérieur et l'intérieur du bâtiment en construction[d]. Le tournage s'achève le , après onze semaines de travail[30],[d]. Vers la même période, Le Gendarme de Saint-Tropez sort pour la première fois aux États-Unis[l], le producteur Gérard Beytout ayant profité du voyage pour négocier avec des distributeurs américains[al].

Jean Girault, Louis de Funès et Jean Lefebvre[modifier | modifier le code]

Jean Girault rode sa relation de tournage avec Louis de Funès, entamée au cinéma avec Pouic-Pouic (1963)[am]. Il se trouve qu'ils s'accordent dans leur vision de la fonction de réalisateur comique : ce dernier ne doit que guider l'acteur — qui sait précisément comment provoquer les rires du public — et le laisser créer sans entraves[am]. Ainsi, Girault laisse une grande liberté à son acteur vedette et ami, expliquant a posteriori : « Louis, c'est le moteur, un moteur pétaradant aux reprises nerveuses ; moi, je suis le frein »[am]. Lors des tournages, il sollicite régulièrement l'acteur, pour se fonder sur ses inventions, et accepte la plupart de ses propositions, même si elles obligent à transformer le scénario et le découpage[am]. Seules les limites techniques peuvent laisser le dernier mot à Jean Girault, par ailleurs reconnu pour ses qualités de technicien : il réclame seulement que soit respectée la cohérence du montage[am]. Comme sur le premier Gendarme, Girault permet à la vedette de collaborer à la mise en scène et au montage[11].

De son côté, Jean Lefebvre paraît mal vivre la fulgurante ascension de Louis de Funès des derniers mois, alors qu'ils étaient à des niveaux de célébrité équivalents au cours du tournage du premier film, Lefebvre sortant à l'époque de son second rôle remarqué dans Les Tontons flingueurs (1963)[ai],[an]. Il estime que son rôle est devenu moins important et insiste souvent pour avoir plus de plans[ai],[ao]. Cependant, Jean Girault tient surtout à mettre en valeur sa vedette, sur qui la suite repose davantage encore que l'original[an]. Une violente dispute éclate entre le réalisateur et Lefebvre sur le France[an],[z]. Le comédien quitte ensuite le tournage, l'abandonnant sur sa propre décision ou étant évincé par le producteur, selon les versions[an],[46],[ai],[ao]. Michel Galabru rapporte la justification du producteur : « Jean Lefebvre a fait arrêter le tournage sous prétexte qu'il était malade. Et nous l'avons surpris en train de jouer au casino en pleine nuit »[ai],[46]. En urgence, le scénario est retouché par Jacques Vilfrid, coinçant le personnage de Lefebvre à l'hôpital durant tout le séjour[an],[z],[46]. Ainsi, Fougasse n'apparaît pas aux côtés des autres gendarmes lors des différentes activités, d'abord atteint d'un mal indéterminé puis en convalescence pour sa jambe dans le plâtre[an],[z]. Lefebvre tourne toutes ses scènes restantes (le diagnostic à bord du France et toute l'hospitalisation) après le retour de l'équipe en France, en studio[z]. Seul le moment où il se casse une jambe sur les marches de l'hôtel semble avoir été filmé à New York[z].

Bande originale[modifier | modifier le code]

Comme pour Le Gendarme de Saint-Tropez l'année précédente, Raymond Lefebvre compose la bande originale du Gendarme à New York[ap],[aq],[e],[note 10]. Il partage cette fois-ci le travail avec son partenaire habituel Paul Mauriat, qui avait refusé de collaborer sur le premier film à l'été 1964 pour privilégier ses vacances, laissant Lefebvre seul à la tâche[ar],[49]. Ayant uni leurs forces dans la composition pour le cinéma au début des années 1960, Mauriat et Lefebvre avaient auparavant mis ensemble en musique Faites sauter la banque de Jean Girault[as],[49]. Complémentaires, le premier est plus intéressé par les cuivres et le second, disciple de Franck Pourcel, par les cordes[49].

L'intrigue nécessite la création d'une nouvelle chanson interprétée par Nicole Cruchot / Geneviève Grad, après le succès yéyé Douliou-douliou Saint-Tropez du premier film[at]. Le parolier Roger Berthier écrit Les garçons sont gentils, sur une musique de Mauriat et Lefebvre[50],[note 11]. Raymond Lefebvre reprend sa Marche des Gendarmes, musique emblématique du premier film[ap],[49], fièrement utilisée lorsque la brigade de Saint-Tropez visite New York, entre autres[au]. Lefebvre réenregistre le morceau pour l'occasion[50]. Il livre aussi une musique de fanfare façon John Philip Sousa sur des airs à la Pomme de reinette et pomme d'api[aq].

Jean Girault réclame aux deux compositeurs un pastiche de la musique de Leonard Bernstein pour West Side Story, destiné à la séquence de ballet faisant référence à la comédie musicale, durant laquelle Ludovic Cruchot, aidé de policiers américains, essaie de récupérer son entrecôte, volée par de jeunes voyous[ar],[49],[11]. L'élaboration de ce morceau intitulé Entrecôte Story s'avère difficile puisqu'il s'agit de parvenir à rappeler la bande originale de West Side Story sans pour autant tomber dans le plagiat (et de possibles poursuites judiciaires) : Lefebvre explique qu'il « est compliqué de faire une musique qui rappelle une autre musique, sans qu'il y ait un motif, une espèce de soupçon de plagiat »[49],[11]. La référence est évoquée à travers les claquements de doigts des voyous, la contrebasse menaçante et le rythme enlevé des puissants cuivres et percussions[52]. Le compositeur est donc fier du résultat, fruit d'un travail complexe, mais amusant avec Mauriat[11]. La musique est enregistrée avant le tournage et la bande est envoyée à New York, afin de servir aux prises de vues de la danse sur le plateau[49],[11].

Un premier album 45 tours Le Gendarme à New York, bande originale du film sort en 1965 sous le label Riviera[53],[54]. En 1993, certaines musiques sont présentes sur le CD de Play Time Les plus belles musiques de films de Louis de Funès de la collection « Les Acteurs » de Stéphane Lerouge, réunissant des compositions de Lefebvre pour les films du Gendarme ainsi que Faites sauter la banque, Les Grandes Vacances, Jo et La Soupe aux choux[53],[55],[note 12]. Les mêmes morceaux apparaissent sur le CD Louis de Funès, bandes originales des films, vol. 1 , publié par Play Time en 1998 et ré-édité en 2012[53],[57],[58],[note 13]. Les garçons sont gentils figure en 1999 dans Twist Again au ciné, CD compilant des chansons twist créées pour des films[53],[60]. Une liste de titres remaniée fait partie de l'intégrale Bandes originales des Gendarmes parue chez Play Time en 2003[61],[53]. L'album du film sort en 2010 en téléchargement[53]. Les pistes le composant sont intégrées à la vaste compilation Louis de Funès, musiques de films, 1963-1982 de la collection Écoutez le cinéma !, publiée en 2014[53],[62].

Exploitation et accueil[modifier | modifier le code]

Sortie et promotion[modifier | modifier le code]

Le Gendarme à New York sort en salles le vendredi . Deux reportages télévisés ont couvert le tournage en mai, l'un filmé au Havre lors du départ du France, l'autre dans les rues de New York[63],[64],[65]. Depuis deux semaines, un mini-feuilleton tiré des scènes du film paraît dans Le Parisien libéré, sans en révéler la fin[av]. Les affiches du film sont réalisées par Clément Hurel, à l'instar du précédent[66]. L'une d'entre elles montre Louis de Funès en statue de la Liberté[35]. Au vu de sa popularité décuplée, seul son nom est désormais mentionné en haut de l'affiche, alors qu'il l'était aux côtés de ceux de Michel Galabru et Geneviève Grad pour le premier film[aw].

À la même période, Louis de Funès doit également être à l'affiche du film à sketches Les Bons Vivants de Georges Lautner[l]. L'équipe de cet autre film s'est d'ailleurs démenée pour achever le film à temps et le sortir quasiment le même jour que le Gendarme, afin de profiter de la publicité autour de l'acteur[l]. Ce dernier demande de séparer ces sorties de deux semaines pour leur donner de meilleures chances auprès du public[l]. Les distributeurs, la SNC pour Le Gendarme à New York et les Films Corona pour Les Bons Vivants, rejettent tous deux la responsabilité sur l'autre et refusent tout décalage[l]. Les Bons Vivants sort ainsi en salles le jeudi [ax].

Par ailleurs, Gérard Beytout prévoit d'organiser une première réservée à des invités, pratique traditionnelle pour faire l'évènement autour d'un film[ay]. Louis de Funès s'oppose à ce procédé et réclame plutôt que la première séance ait lieu devant un public payant, jugeant que « les grands de ce monde ne rient jamais complètement. Ils doivent garder leur dignité »[ay]. Le producteur cède devant l'insistance de la vedette[ay],[ax]. Ce dernier restera longtemps fermement attaché à cette conviction et s'opposera autant qu'il le peut à ce genre de premières. La première du Gendarme à New York se déroule donc le au cinéma Le Balzac à Paris, avec la présence discrète de l'acteur principal durant deux séances, analysant les réactions des spectateurs[ax],[ay]. Également là, le cinéaste André Hunebelle, notamment derrière les Fantomas, témoigne son soutien dans L'Aurore : « Je croyais que mon confrère Girault prenait un risque terrible en nous imposant un nouveau Gendarme, mais le film est tellement frais, tellement sympathique, qu'il m’a fait tellement rire, que je suis obligé de lui donner entièrement raison »[4],[ax].

Accueil critique[modifier | modifier le code]

Le Gendarme à New York reçoit des critiques contrastées[ax]. Robert Chazal, fervent soutien de Louis de Funès dans France-Soir, titre « Doublé gagnant » sa critique conjointe sur Le Gendarme à New York et Les Bons Vivants, alors qu'en réalité cette omniprésence de l'acteur dans les nouveautés exaspère certains critiques[ax]. Louis Chauvet, autre défenseur récurrent du comédien, lance dans Le Figaro que « les critiques ont tort de jeter l'opprobre sur le film, car il réussit le tour de force de faire entrer dans les salles obscures des personnes qui n'y mettent jamais les pieds »[az], il est « inutile d'épiloguer. Ce film plaira vraisemblablement au grand public. Le club des moralistes va redoubler de clameurs »[ax], « plus nos moralistes reprochent ses goûts au grand public, plus énergiquement il les proclame. Depuis que l'intelligentsia du septième art mène l'offensive contre les « pantalonnades » commerciales, leur cote d'amour s'élève à vue d'œil » ; au passage, Chauvet tacle la critique spécialisée qui, dans ces années 1960, ne jure pour le divertissement populaire que par l'Américain Jerry Lewis qui écrit, réalise et interprète ses films : selon lui, Le Gendarme à New York « présente même des trouvailles, des “effets” qui, signés Tashlin et “joués” par Jerry Lewis, auraient droit aux sourires extasiés de toute une chapelle cinéphilique »[ba].

Une partie de la critique cinéphilique, auparavant enthousiaste lors des débuts de l'acteur, entretient l'argument selon lequel Louis de Funès serait un bon comique, mais qui se fourvoie dans de mauvais films, indignes de son talent[bb]. Le Canard enchaîné juge que Louis de Funès « vaut mieux que toutes ces pitreries » et qu'il s'agirait d'« utiliser à des fins moins humiliantes ses grimaces, ses bafouillages et ses trépignements (…) Mais la grosseur des cachets a sans doute des attraits que la dignité d'acteur ignore »[az]. Jean-Louis Comolli proclame dans les Cahiers du cinéma qu'« il est triste de voir le très drôle de Funès, bien que catapulté dans un univers mécanisé des plus propres aux gags, rester sans emploi, se rouler les pouces et attendre que les idées viennent à Jean Girault. Le pire n'est donc pas de faire un mauvais film, putain et bête, mais de gâcher le talent du — l'aura-t-on assez dit — seul acteur comique français qui n'ait pas encore trop de plomb dans l’aile »[bb],[az],[bc].

L'hebdomadaire Télérama déplore la persistance de vieux schémas : « Même modernisé, le comique troupier a perdu son sel. Le paysan à la caserne, le gendarme de bourgade en session internationale, l'uniforme en goguette, de tels thèmes sont une source de comique facile »[e]. Le Nouvel Observateur fustige un « film propre, mais nul », fondé sur « une suite d'effets mécaniques utilisés déjà mille fois »[az]. Henry Chapier dans Combat se lamente : « Estimant qu’il ne suffisait pas d'un Gendarme de Saint-Tropez pour déplorer la sottise du cinéma français, Jean Girault, encouragé par les producteurs, récidive »[ax] ; il qualifie Louis de Funès de « vache à lait intarissable », note que « le film est mieux ficelé que celui de Saint-Tropez, ce qui n'enlève rien à sa triste mentalité » et regrette d'avance les inévitables suites à venir[az].

De son côté, Pierre Marcabru d’Arts, dans sa critique réunissant Les Bons Vivants et Le Gendarme à New York, est laudateur : seul à cette époque à tenter d'étudier le jeu d'acteur de Louis de Funès, il établit une filiation avec Polichinelle, personnage type de la commedia dell'arte[az],[bd].

« C'est la résurrection de Polichinelle. Rien de plus. Rien de moins. Louis de Funès n'est pas bossu. Pas besoin d’être bossu. Il suffit d'être inhumain. Entendons-nous : de Funès est peut-être le meilleur fils du monde. Un cœur d'or. Ce qui compte, ce n'est pas le cœur, c’est la marionnette.

De Funès était à découvrir. On a mis le temps. Des siècles d'aveuglement. Et brusquement, la gloire. Pendant des années, le ressort s'est bandé. Aujourd'hui, la mécanique est en marche. Deux films, cette semaine. Peu importent les films. D’autres acteurs se déshonorent à faire les imbéciles. Vulgarité, démagogie, larbinage : tout le bataclan. De Funès n'est pas de cette race-là. Il reste intact, préservé, superbe. Il ne sait pas, mais absolument pas, être autre chose que Louis de Funès. À ce compte-là, comment se déshonorer ?

Jamais de goujaterie, jamais de complaisance, pas même des clins d'yeux : rien que des soubresauts, des fureurs, des enthousiasmes à fleur de peau. Polichinelle, je vous dis. Et avec ce qu’il y a d'irréductible dans les sautes d'humeur. La fatalité des comportements, une pelote de nerfs suspendue à un fil. Tout autour, c'est le ralenti, le mou, l'arrondi. Lui vit dans l'aigu, le vif, l'accéléré. Ce n'est pas un homme que cet homme-là. »

— Pierre Marcabru, « De Funès le polichinelle », Arts no 6, [bd].

Box-office[modifier | modifier le code]

Le Gendarme à New York sort à la veille des vacances de la Toussaint, propices aux films familiaux[67]. Lorsque le film arrive à l'affiche, Le Gendarme de Saint-Tropez, toujours projeté, en est à 4,6 millions d'entrées en France, et Le Corniaud, à 5,8 millions depuis mars[67]. Louis de Funès est alors omniprésent dans les cinémas parisiens, avec six salles pour le nouveau Gendarme, quatre pour Les Bons Vivants et toujours cinq salles pour le premier Gendarme et une pour Fantomas, ce qui agace les critiques[ax].

À Paris, dans ses six salles d'exclusivité (en), le deuxième Gendarme fait mieux que le premier avec une exploitation pourtant moins avantageuse : 68 585 entrées contre 61 127 treize mois plus tôt[be]. Loin derrière, Les Bons Vivants rassemble presque moitié moins de spectateurs[be],[67]. Outre la traditionnelle sortie d'exclusivité parisienne, Le Gendarme à New York bénéficie d'une innovante diffusion sur 75 copies dans toute la France et en Belgique dès sa première semaine[be]. Cette exploitation à grande échelle immédiate parvient à réunir environ 700 000 entrées en première semaine sur les deux pays[be]. En France seule, Le Gendarme à New York amasse 546 598 entrées, un démarrage spectaculaire pour l'époque[67], et le plus grand résultat hebdomadaire de l'année 1965[68]. Écrasant Le Tonnerre de Dieu avec Jean Gabin, grand succès des semaines précédentes, le Gendarme s'installe en haut du box-office français hebdomadaire dès sa sortie et tient les deux suivantes[67],[68]. D'abord en tête du box-office parisien, le film perd sa place dès la deuxième semaine face à une autre suite, Le Tigre se parfume à la dynamite[be].

En trois semaines, Le Gendarme à New York atteint déjà le million d'entrées en France, un record de rapidité jusqu'alors uniquement égalé par la prestigieuse superproduction Les Misérables, sept ans auparavant[69]. Le film est détrôné du box-office hebdomadaire par Le Tonnerre de Dieu (158 355 entrées) la quatrième semaine puis retrouve le sommet du classement la cinquième, avant d'en être délogé définitivement la suivante par Les Tribulations d'un Chinois en Chine (163 959 entrées)[70]. Fantomas se déchaîne, début décembre, rassoit la domination funésienne sur le box-office[68]. Au moment des fêtes de fin d'année, Le Gendarme à New York dispose d'une énorme et rare combinaison de 81 salles sur toute la France et dépasse à l'occasion les deux millions d'entrées[71]. En à peine trois mois d'exploitation, il s'établit comme le neuvième film le plus vu dans les cinémas français au cours de l'année 1965[72]. À Paris, la période dans les salles d'exclusivité s'achève en après quinze semaines, comptabilisant 439 706 entrées[be].

Le film se maintient dans les dix meilleurs résultats hebdomadaires nationaux jusqu'en , atteignant au passage les trois millions d'entrées[73]. Un an exactement après sa sortie, il totalise 3 908 740 entrées[74]. Au terme de l'année 1966, il a franchi le seuil des quatre millions[75]. Avec ses deux millions d'entrées engrangées cette année-là, le deuxième Gendarme est le sixième film ayant attiré le plus de spectateurs au cours de l'année 1966, derrière Opération Tonnerre, Viva Maria !, Un homme et une femme, Fantomas se déchaîne et La Grande Vadrouille[75]. À noter que le succès de la suite redonne de la vigueur à l'exploitation du premier Gendarme[68].

| Semaine | Rang | Entrées | Cumul | no 1 du box-office hebdo. | |

|---|---|---|---|---|---|

| 1 | au | 1er | 68 585 | 68 585 entrées | Le Gendarme à New York |

| 2 | au | 2e | 60 492 | 129 077 entrées | Le Tigre se parfume à la dynamite |

| 3 | au | 3e | 38 734 | 167 811 entrées | Le Tonnerre de Dieu |

| 4 | au | 3e | 35 193 | 203 004 entrées | Compartiment tueurs |

| 5 | au | 5e | 32 073 | 235 077 entrées | Compartiment tueurs |

| 6 | au | 5e | 26 220 | 261 297 entrées | Les Tribulations d'un Chinois en Chine |

| 7 | au | 7e | 23 299 | 285 296 entrées | Viva Maria ! |

| 8 | au | 11e | 19 153 | 304 449 entrées | Opération Tonnerre |

| 9 | au | 10e | 37 185 | 340 934 entrées | Opération Tonnerre |

| Semaine | Rang | Entrées | Cumul | Salles | no 1 du box-office hebdo. | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 1 | au | 1er | 546 598 | 547 705 entrées | 62 | Le Gendarme à New York |

| 2 | au | 1er | 357 384 | 905 089 entrées | 69 | Le Gendarme à New York |

| 3 | au | 1er | 292 410 | 1 197 499 entrées | 63 | Le Gendarme à New York |

| 4 | au | 3e | 125 769 | 1 323 268 entrées | 44 | Le Tonnerre de Dieu |

| 5 | au | 1er | 112 222 | 1 435 490 entrées | 45 | Le Gendarme à New York |

| 6 | au | 2e | 114 533 | 1 550 023 entrées | 51 | Les Tribulations d'un Chinois en Chine |

| 7 | au | 5e | 78 006 | 1 628 029 entrées | 44 | Les Tribulations d'un Chinois en Chine |

| 8 | au | 3e | 72 635 | 1 700 664 entrées | 40 | Opération Tonnerre |

| 9 | au | 4e | 191 798 | 1 892 462 entrées | 75 | Fantomas se déchaîne |

| 10 | au | 4e | 229 274 | 2 121 736 entrées | 81 | Opération Tonnerre |

| 11 | au | 5e | 103 247 | 2 224 983 entrées | 61 | Opération Tonnerre |

| 12 | au | 5e | 68 379 | 2 293 362 entrées | 53 | Opération Tonnerre |

| 13 | au | 4e | 97 557 | 2 390 919 entrées | 55 | Fantomas se déchaîne |

| 14 | au | 4e | 92 935 | 2 483 854 entrées | 60 | Opération Tonnerre |

| 15 | au | 5e | 79 340 | 2 563 194 entrées | 46 | Viva Maria ! |

| 16 | au | 6e | 92 621 | 2 655 815 entrées | 60 | Viva Maria ! |

| 17 | au | 4e | 119 436 | 2 775 251 entrées | 60 | Viva Maria ! |

| 18 | au | 5e | 78 259 | 2 853 510 entrées | 50 | Viva Maria ! |

| 19 | au | 8e | 80 332 | 2 933 842 entrées | 56 | Angélique et le Roy |

| 20 | au | 7e | 62 527 | 2 996 369 entrées | 62 | Angélique et le Roy |

| 21 | au | 9e | 53 094 | 3 049 463 entrées | 70 | Du rififi à Paname |

| 22 | au | 16e | 44 429 | 3 093 892 entrées | 48 | Les Héros de Télémark |

| 23 | au | 12e | 50 156 | 3 144 048 entrées | 68 | Du rififi à Paname |

| 24 | au | 14e | 58 779 | 3 202 827 entrées | 68 | Du rififi à Paname |

| 25 | au | 20e | 39 187 | 3 242 014 entrées | 52 | Opération Tonnerre |

| 26 | au | 25e | 31 544 | 3 273 558 entrées | 45 | Nouveau journal d'une femme en blanc |

| 27 | au | 29e | 16 713 | 3 290 271 entrées | 40 | Angélique et le Roy |

À la fin de son exploitation en salles sur plusieurs années, Le Gendarme à New York enregistre 5 495 045 entrées dans la France entière[76], un excellent résultat pour une suite, bien que loin du total de 7,8 millions du Gendarme de Saint-Tropez[68]. Avec les résultats commerciaux de ses « grosses machines », la SNC finance des œuvres d'auteur plus ambitieuses, telles celles de la Nouvelle Vague[bf]. À l'inverse du Gendarme à New York, Les Bons Vivants est un semi-échec avec à peine plus d'un million d'entrées[74],[77], l'un des résultats les plus médiocres de la période de gloire de Louis de Funès inaugurée en 1964[be]. Avec le recul, Le Gendarme à New York est à la quatrième place du box-office des films sortis en France en 1965, derrière la suprématie tenue par Le Corniaud, puis les deux « James Bond » Goldfinger et Opération Tonnerre[78]. Il s'agit du quatrième meilleur score de fréquentation d'un film du Gendarme, devant Le Gendarme en balade (1970) et Le Gendarme et les Gendarmettes (1982)[79].

Sorties à l'étranger[modifier | modifier le code]

Le Gendarme à New York sort aussi en Espagne sous le titre El gendarme en Nueva York le , au Portugal huit jours plus tard nommé O Gendarme em Nova Iorque, en Allemagne de l'Ouest le intitulé Der Gendarm vom Broadway ou Der Gendarm von New York ou So ein Gendarm hat's schwer (calqué sur So ein Millionär hat’s schwer) puis Louis im Land der unbegrenzten Möglichkeiten (dans la lignée des déroutantes habitudes des distributeurs allemands), en Hongrie le titré Csendőrök New Yorkban, en Turquie en intitulé Tatlı belâ New York'ta, au Danemark le sous le titre 6 strissere vælter New York, au Japon le nommé ニューヨーク大混戦, et au Royaume-Uni le [80]. En , il est à l'affiche en Pologne sous le nom Żandarm w Nowym Jorku[80].

Le film connaît également des sorties en Allemagne de l'Est, en Argentine (Un loco lindo en Nueva York), au Brésil (As Loucas Aventuras de um Gendarme em Nova York), en Bulgarie (Полицаят в Ню Йорк), en Finlande (Moraalin vartijat New Yorkissa), en Grèce (Ο χωροφύλακας στη Νέα Υόρκη), en Italie (Tre gendarmi a New York), aux Pays-Bas (De gendarme in New York), en Norvège (Gendarmen i New York), en Roumanie (Jandarmul la New York), en Serbie (Žandari u Njujorku), en Suède (Moralens väktare i New York), en Tchécoslovaquie (nommé Cetník v New Yorku en tchèque et Žandár v New Yorku en slovaque), en Ukraine (Жандарм у Нью-Йорку) et en Union soviétique (Жандарм в Нью-Йорке)[80]. Les titres employés dans des pays anglophones sont The Troops in New York ou The Gendarme in New York[80].

Exploité dans toute l'Europe, le film cumule notamment 2 058 000 entrées en Espagne, un bon score dans ce pays[68]. En Italie, pays coproducteur, le film ne trouve pas son public[68]. L'exclusivité (en) à Bruxelles, lancée dès le , est un succès avec une recette de 3 millions de francs, soit environ 75 000 entrées[68], auxquels s'ajoutent les résultats satisfaisants de toute la Belgique[be].

Polémique[modifier | modifier le code]

Alors que les responsables de la Gendarmerie et l'équipe du film entretiennent de bons rapports[12], des gendarmes conspuent Le Gendarme de Saint-Tropez et sa suite, les accusant de tourner en ridicule leur institution[bg],[bh]. En 1966, soixante gendarmes — à la retraite, n'étant plus tenus au devoir de réserve — demandent l'interdiction du Gendarme à New York[bh],[bi]. Ils lancent des pétitions, relayées par L'Essor de la Gendarmerie et de la Garde, pour censurer le film et interdire le tournage des probables futures aventures du Gendarme[bh],[bi]. L'un d'eux, un ancien adjudant-chef, juge que « du début à la fin, on se moque de la gendarmerie » et commente que si « Fernandel n'exagérait jamais dans aucun de ses rôles, ce n'est pas le cas de Louis de Funès »[bg]. Yvon Bourges, secrétaire d'État chargé de l'Information, répond qu'« interdire le film est aussi ridicule que de faire un procès à Guignol parce qu'il roue la maréchaussée »[bg]. L'acteur principal rappelle avoir participé à une grande parade de la gendarmerie le , où il a été « acclamé », les gendarmes lui demandant des autographes ; d'ailleurs, ceux-ci sont toujours plaisants avec lui lorsqu'il en rencontre et cette bonne relation lui évite parfois des amendes[11],[bg]. Dans un esprit d'apaisement, un message d'avertissement est présenté avant le générique ouvrant le film suivant : « Ce film vous présente de nouvelles aventures d'un gendarme « hors-série ». Œuvre d'imagination faite pour votre divertissement, il est, par delà la fantaisie, un hommage indirect, puisqu'il en est l'objet, à un grand Corps de l'État dont les personnels se signalent au respect des populations par leur pondération et leur valeur »[bh],[e],[bi].

Postérité[modifier | modifier le code]

Quelques mois après la sortie du Gendarme à New York, en décembre, à l'approche des fêtes de Noël, Louis de Funès et Michel Galabru jouent sur les ondes d'Europe 1 la pièce radiophonique Le Gendarme de Bethléem, un conte de Noël de quarante-cinq minutes revisitant la Nativité — accompagnés d'autres comédiens, l'un incarne le maréchal des logis-chef Asmaël et l'autre l'adjudant Zacharie, gendarmes sous Hérode[81]. Asmaël suit une nouvelle étoile apparue dans le ciel et arrive à une étable où il assiste à naissance de Jésus[bj]. Louis de Funès déclare qu'il aimerait adapter l'histoire au cinéma[bj]. Une adaptation à la télévision est faite en 1967, mais avec Michel Serrault[11],[82],[83].

Il faut attendre trois ans, en 1968, pour que soit réalisé le troisième film, Le Gendarme se marie, aventure où Cruchot trouve l'amour, à nouveau un succès commercial. En 1970, Le Gendarme en balade met la brigade de Saint-Tropez à la retraite[8],[4]. Après ce quatrième film empreint d'une certaine nostalgie et très autoréférentiel[bk], Louis de Funès exprime son souhait d'arrêter la série[bl]. Il est ensuite victime d'un double infarctus en 1975, l'éloignant quelque temps du cinéma, et n'apparaît ensuite plus que dans un film par an[e]. Souhaitant retrouver son Gendarme après des années d'absence, et conforté par les audiences des premiers films à la télévision, le comédien lance Le Gendarme et les Extra-Terrestres, sorti en 1979 et plébiscité par le public[bm],[e],[bn],. Un dernier film, Le Gendarme et les Gendarmettes, est réalisé en 1982, ultime apparition à l'écran de Louis de Funès et dernière œuvre de son réalisateur (les deux meurent à quelques mois d'intervalle)[4],[e].

Exploitations ultérieures[modifier | modifier le code]

Les films du Gendarme de Saint-Tropez sont plébiscités par le public lors de leurs fréquentes diffusions à la télévision française[bo]. Le catalogue de la Société nouvelle de cinématographie, dont font partie Le Gendarme à New York et les cinq autres films, devient plus tard la propriété de la Compagnie Luxembourgeoise de Télédiffusion (CLT), détenteur de RTL, puis est acheté par le groupe M6 en 2005[84]. Les films du Gendarme sont une importante source de revenus pour ce catalogue de films anciens, notamment à travers l'édition en vidéo[84].

La chaîne M6 a fait de la série un « standard » de la télévision française, avec une diffusion de l'ensemble des films tous les deux ans, le plus souvent au cours de l'été, avec un succès d'audience inaltérable malgré la récurrence de leurs passages à la télévision[84],[bp]. La plus ancienne trace d'une diffusion de Gendarme à New York à la télévision française date de 1976[85]. La première diffusion recensée par l'Inathèque remonte au lundi sur M6 à 20 h 50[86]. Selon un rapport arrêté en 2017, Le Gendarme à New York a été au total diffusé dix-huit fois sur les chaînes nationales gratuites françaises[87].

En vidéo, Le Gendarme à New York sort d'abord individuellement en VHS en 1981[88], puis dans d'autres éditions en 1992 (en tant que no 11 de la collection « De Funès »)[89] et en 1998[90], avant d'être inclus dans un coffret de la série en 1999[91]. En 2002, le film paraît en DVD, séparément ou intégré à un coffret des six films[92],[93],[94]. Le DVD du film constitue le no 4 de la collection « Irrésistible Louis de Funès » des éditions Atlas en 2004[95]. Les droits de distribution passent ensuite de TF1 vidéo à M6, qui publie en 2005 un nouveau coffret[96],[94]. Un coffret bénéficiant d'une remastérisation en haute définition, paraît en 2007[94]. En 2010, le film sort pour la première fois en Blu-ray au sein d'un coffret[97], également disponible en DVD[98]. Le deuxième Gendarme est réédité séparément dans les deux supports en 2013[99],[100]. En 2014, un coffret Blu-ray / DVD de luxe paraît à l'occasion des cinquante ans du premier film[101].

Analyse[modifier | modifier le code]

Le scénario sert à mettre en valeur la palette de ressorts comiques de Louis de Funès, dont la présence est décuplée par rapport au premier film[8]. Plus que d'autres de ses films, le rôle du Gendarme lui permet d'exploiter au mieux son personnage fort avec les faibles et faible avec les forts, abusant de son autorité sur ses subordonnés ou des civils alors qu'il fait preuve d'obséquiosité et d'une grande servilité envers son supérieur l'adjudant Gerber (tout en jalousant sa place)[e],[bq],[note 14]. Il doit à nouveau enfiler des déguisements[c], que ce soit en Chinois caricatural, en policier américain, ou en joueur de baseball[8],[102]. Parmi les passages remarquables figurent la leçon d'anglais donnée par Cruchot à toute la brigade sur le France et la cuisson de l'entrecôte par l'adjudant Gerber et les gendarmes dans la chambre d'hôtel[8],[15],[z]. Bertrand Dicale, biographe funésien, mesure la première de ces scènes comme « la plus vertigineuse [des] démonstrations [de Cruchot] de mesquinerie envers ses subordonnés et de veulerie devant son supérieur »[z]. Comme à son habitude, l'acteur n'hésite pas à ridiculiser sa petite taille d'1,65 mètre, ici lors d'un court moment face à une vendeuse d'1,90 mètre à l'Americana, avec au passage une certaine tension amoureuse entre les deux[8],[br]. En revanche, les rôles des autres gendarmes perdent en importance, en particulier Jean Lefebvre en Fougasse[8],[103],[15]. Seul le rôle de Gerber préserve sa place, car il forme un duo comique distinct avec Cruchot[104].

Cette suite fait de nombreuses références à l'original. L'intrigue repose sur le même schéma narratif, Cruchot devant réparer des bêtises causées par sa fille, à l'insu des autres gendarmes[8]. Pour arriver à ses fins, il doit même parfois entrer dans l'illégalité, commettre des infractions, un motif présent dans chaque Gendarme[e]. France Rumilly pense que « Jean Girault, pour ce deuxième opus, a essayé de reproduire tout ce qui avait fonctionné dans le premier film », d'où le retour de son personnage de bonne sœur dans les rues de New York pour une courte apparition[10]. Cependant, elle ne conduit pas sa Citroën 2 CV mais une grosse américaine[15],[ah]. Puisque Cruchot refuse de monter à bord, ce passage demeure une belle occasion manquée de réaliser une course-poursuite « à l'américaine », selon l'avis de Bertrand Dicale[ah]. Ce clin d'œil assoit néanmoins la religieuse au volant comme un élément incontournable du Gendarme et instaure sa récurrence dans tous les suivants[ah],[e]. De même pour les variations autour du thème musical de la Marche des Gendarmes[e]. Enfin, le film se termine à nouveau par une parade triomphale des gendarmes sur le port de Saint-Tropez, célébrés par les Tropéziens, avec fanfare et majorettes ; le départ pour New York avait aussi ouvert le film sur un défilé en musique, entouré par la population[15],[e]. Dans la lignée du Gendarme à New York, les films suivants vont être construits sur la répétition des mêmes références[e]. Autre autoréférence, le psychanalyste répète en anglais à Cruchot la phrase que celui-ci envoie fréquemment à Fougasse, « Regardez-moi là, vous ! » (« Look me in the eyes, right here ! »), accompagné du même geste de la main[41].

Les films de Louis de Funès, en particulier les premiers du Gendarme, le mettent souvent en scène en père de famille aux prises avec les volontés d'émancipation de ses enfants[bs]. Le public y trouve un reflet de la société française des années 1960 bouleversée par l'émergence de la jeunesse[bs]. Inscrits dans le registre de la comédie familiale bon enfant, ses films ne montrent cependant qu'une jeunesse turbulente, mais inoffensive (à l'exception peut-être des voyous new-yorkais volant l'entrecôte), qui ne menace pas la société, et s'achèvent en plus sur un retour à l'ordre[e],[bs]. Le personnage de Nicole illustre ici le conflit entre générations[bs]. Un même schéma narratif suit le personnage funésien du Gendarme de Saint-Tropez en 1964 jusqu'à L'Aile ou la Cuisse en 1976 (voire L'Avare en 1980) : son fils ou sa fille lui cache une chose qu'il s'évertue à découvrir, tentant tant bien que mal de sauvegarder son contrôle parental qu'il pense remis en cause ; le père parvient finalement à résoudre la situation et rasseoir son autorité, non sans compromis[bs]. Comme dans le premier Gendarme où elle volait une voiture, Nicole bafoue encore l'autorité de son père par son voyage clandestin en outrepassant les ordres de la hiérarchie et même la loi[bs]. Cruchot et sa fille s'associent ensuite pour réparer la faute en secret des autres gendarmes, la réputation de Cruchot étant en jeu[8],[e]. Bien que l'obsession du père de surveiller et contrôler sa progéniture soit constamment ridiculisée dans les films funésiens, toute prise d'autonomie de celle-ci est montrée comme un échec[bs]. La réalisation place toujours Cruchot au centre du cadre même si son monde et son autorité s'effondrent, tandis que les plans de Nicole, seule dans son périple clandestin, reflètent une situation précaire en étant toujours suivis de plans de figures répressives comme son père ou les autres gendarmes[bs]. La réponse et l'autorité rétablie du gendarme-père « satisfait sans doute un public qui a peur que ses enfants lui échappent », selon l'universitaire Sébastien Le Pajolec[e].

Louis de Funès admire le cinéma muet, où il puise sa façon de jouer, son type de comique, et des idées de gags[bt]. Ses maîtres sont Charlie Chaplin, Buster Keaton, Laurel et Hardy, Harold Lloyd, Harry Langdon ou encore W. C. Fields[bu],[11]. Les films du Gendarme sont pour lui un terrain de jeu où il distille ses inspirations, notamment le slapstick, burlesque américain très visuel, reposant sur le physique ou des accessoires[bu],[ae]. Aussi, selon Bertrand Dicale, les films de Jean Girault et Jacques Vilfrid renouvelaient le cinéma comique de l'époque avec « un comique plus visuel, plus burlesque, plus “américain” » et des scènes mouvementées, ce qui tranchait avec les pratiques héritées de la comédie française davantage théâtrale de l'entre-deux-guerres[bv]. Dans tous les films, le duo Cruchot / Gerber est façonné indirectement sur Laurel et Hardy[bw]. La présence de son personnage aux États-Unis permet à Louis de Funès de rendre hommage plus directement aux fondamentaux du genre, dans le même contexte que ses références[4],[ae]. Le comédien aligne des numéros sans paroles, que ce soit les ennuis du casque audio lors du congrès, la quête de l'entrecôte, ou les chassés-croisés dans l'immeuble en construction[8]. Les poursuites avec les policiers américains rappellent les aventures de Charlot[103]. Les cascades de Cruchot et des policiers dans l'immeuble en chantier et la descente vertigineuse du building des studios de télévision évoquent Harold Lloyd et le célèbre moment de Monte là-dessus ! (1923)[103].

L'histoire intègre aussi des allusions plus contemporaines[c]. Le film repose principalement sur la confrontation des gendarmes français avec la civilisation américaine, notamment son avance sur la France dans la modernité du XXe siècle, à travers les gratte-ciels, la télévision ou certaines technologies[e],[8]. Le Gendarme à New York poursuit ainsi la modernisation de l'image du gendarme au cinéma entamée par Le Gendarme de Saint-Tropez, qui avait extirpé cette figure du monde rural auquel elle était jusqu'alors traditionnellement rattachée[e]. Les apparitions de sa fille amènent Cruchot à se soumettre à une séance de psychanalyse, une discipline alors très à la mode aux États-Unis[c],[bx],[by],. La thérapie, essentiellement de l'hypnose, est représentée à des fins comiques de manière extravagante et caricaturale, une vision pessimiste de la discipline qui rejoint celles d'autres films français de l'époque, Les Dimanches de Ville-d'Avray (1962), Le Feu follet (1963) et Diaboliquement vôtre (1967)[by],[c],[105]. La carrière éclair de Nicole dans la chanson correspond à la mythologie des années yéyés, durant lesquelles s'étalent dans les magazines pour adolescents les récits romancés de l'ascension fulgurante des idoles[at]. Nicole interprète sa chanson dans une émission américaine et accède instantanément à la gloire, à l'instar de Johnny Hallyday dont la notoriété bondit dès sa première apparition à la télévision dans L'École des vedettes en 1960[at]. Le film est ainsi l'un des rares de la période à puiser dans les yéyés une inspiration narrative, au-delà d'une simple ambiance musicale à la mode[at].

Le fait que l'intrigue se déroule à New York donne l'idée aux auteurs d'évoquer le film musical West Side Story, succès mondial sorti quatre ans plus tôt, contant une histoire d'amour au milieu d'une rivalité entre bandes d'adolescents américains et portoricains dans le Upper West Side[52]. La référence devient la source d'une scène entière : Cruchot poursuit le voleur de son entrecôte et le retrouve dans son repaire, entouré d'autres jeunes voyous, des policiers new-yorkais débarquent et l'affrontement entre les deux camps se transforme en ballet où le paquet passe de mains en mains, jusqu'à la neutralisation et l'arrestation de la bande[52]. L'évocation du modèle passe notamment par les claquements de doigts, les provocations au couteau à cran d'arrêt, l'intervention des policiers, l'irruption de la danse et ses mouvements très reconnaissables, et le lieu du combat, un terrain de jeu grillagé dans un quartier miteux[52],[106],[bz]. La musique du ballet, Entrecôte Story, sous-tend la référence en pastichant la composition originale de Leonard Bernstein, principalement en reprenant certains éléments marquants de différents morceaux[52]. La séquence se termine lorsqu'une jeune fille de la bande rend à Cruchot son entrecôte : ce dernier lui lance un « Merci Maria ! », soit le même prénom que l'héroïne de West Side Story[52]. Bertrand Dicale souligne qu'il s'agit d'une des rares scènes de danse de sa filmographie où il est présent, mais ne participe pas[c]. Cette séquence peut être rapprochée des deux moments de parodie — les rêves cinématographiques lors de la sieste et l'apparition en Thierry la Fronde au cours de la bagarre sur le yacht — du Gendarme de Saint-Tropez[e]. Autre référence au cinéma, lors de la visite de la ville, une scène fait référence aux westerns : la brigade se grime en cow-boys ou en Indiens dans une boutique de déguisements[bn].

Le Gendarme à New York demeure un document sur son époque, un temps où l'anglais était peu répandu dans la population française, où les voyages à l'étranger restaient longs et lents et où les différences culturelles entre la France et les États-Unis s'avéraient encore grandes[103]. De plus, l'architecture de New York a considérablement changé depuis les années 1960[35]. La traversée sur le France constitue également le témoignage d'une époque révolue, à la croisée de la fin de l'âge d'or des paquebots transatlantiques et de l'« ère du jet » où l'avion prend le dessus sur les voyages intercontinentaux[33]. Presque anachronique, le France était le plus gros paquebot transatlantique et une fierté nationale, raison de sa présence dans le film[c],[e].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- L'adjudant Gerber se prénomme Alphonse dans Le Gendarme de Saint-Tropez. Son prénom devient étrangement Jérôme dans Le Gendarme à New York, Le Gendarme se marie et Le Gendarme en balade, puis Antoine dans Le Gendarme et les Extra-terrestres, avant de revenir à Alphonse dans Le Gendarme et les Gendarmettes.

- Dès le , France Roche de France-Soir, souvent bien renseignée, annonce un projet de suite, au sujet pourtant très différent du film final : selon ses informations, Louis de Funès « dirigera pour ses débuts dans la mise en scène un acteur qu'il connaît bien : lui-même. Et il a choisi un rôle qu'il sait par cœur, celui du Gendarme de Saint-Tropez, dans une nouvelle aventure où il sera à la fois gendarme et agent secret »[c].

- Marc Fossard, le directeur de la photographie dans le premier film, soutient avoir été évincé de cette suite par Louis de Funès pour avoir mal su mettre en valeur ses yeux bleus, ce qu'il met sur le compte de la difficulté de filmer avec la forte lumière tropézienne[i].

- France Rumilly, 2019 : « C'était tout à fait différent ! On tournait aux États-Unis, tout le monde était chouchouté… »[10].

- Au moment de tourner ce deuxième Gendarme, fin , Le Gendarme de Saint-Tropez a attiré trois millions de spectateurs, Fantomas 2,5 millions et Le Corniaud déjà deux millions (en seulement six semaines)[13].

- La liste des passagers de la première classe et de la classe touriste de la traversée du 7 au 12 mai 1965 mentionne les personnes suivantes. En première classe, M. et Mme Gérard Beytout, M. et Mme Louis de Funès, M. et Mme Michel Galabru, M. et Mme Jean Girault, le directeur de production Paul Laffargue, l'ingénieur du son René-Christian Forget, le directeur de la photographie Edmond Séchan, le scénariste Jacques Vilfrid, les acteurs français Grosso, Modo, Christian Marin, Jean Lefebvre, Geneviève Grad, et les acteurs italiens Mario Pisu et Marino Masè. En classe touriste, les assistants-réalisateurs Tony Aboyantz, Renzo Cerrato et Jean Mylonas (également un gendarme italien dans le film), le cadreur Jean-Paul Schwartz, les acteurs Jean Droze et Dominique Zardi, le cascadeur Jean Falloux (ici photographe de plateau), le perchman Jean Jak, et les maquilleurs Anatole Paris et Blanche Picot[33].

- Christian Marin : « Nous n'avons cessé de faire la fête. Mais nous devions aussi tourner les séquences importantes du film sur le bateau. Croyez-moi, ce n'était pas triste »[ab].

- Michel Galabru : « Nous sommes partis à New York sur le France. Louis [de Funès] était comme naïf, émerveillé par tout, la mer, la machinerie du bateau. Il se faisait tout expliquer, visitait les cabines, montait à la passerelle du commandant. Il s'amusait comme un enfant »[ac].