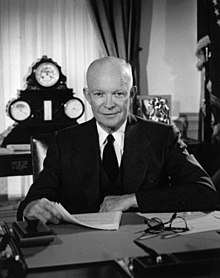

Présidence de Dwight D. Eisenhower

34e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington |

| Système électoral | Grands-électeurs |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection |

1952 1956 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 8 ans |

| Nom | Dwight D. Eisenhower |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Date de décès | |

| Appartenance politique | Parti républicain |

La présidence de Dwight D. Eisenhower débuta le , date de l'investiture de Dwight D. Eisenhower en tant que 34e président des États-Unis, et prit fin le . Membre du Parti républicain, Eisenhower entra en fonction après avoir battu le candidat démocrate Adlai Stevenson lors de l'élection présidentielle de 1952. Il fut réélu quatre ans plus tard à une large majorité face au même adversaire. Le démocrate John Fitzgerald Kennedy lui succéda à la Maison-Blanche.

La présidence d'Eisenhower, qui faisait suite à vingt ans de présence démocrate au pouvoir, coïncida avec la première phase de la guerre froide qui opposait les États-Unis à l'URSS. Eisenhower élabora une politique New Look qui mettait l'accent sur la dissuasion nucléaire afin de prévenir les conflits militaires et initia la constitution d'un important stock d'armes atomiques ― assorti du matériel de projection correspondant ― tout au long de ses deux mandats. Peu après son entrée en fonction, il négocia la fin de la guerre de Corée qui déboucha sur une partition de ce pays et promulgua en 1956 la doctrine Eisenhower qui visait à accroître l'implication américaine au Moyen-Orient à la suite de la crise de Suez. En réponse à la révolution cubaine, l'administration Eisenhower rompit les relations diplomatiques avec Cuba et échafauda un plan d'invasion de l'île par des exilés cubains qui se solda ultérieurement par le fiasco de la baie des Cochons. Eisenhower autorisa également la CIA à mener des « actions secrètes » pour renverser des gouvernements étrangers comme dans le cas de l'Iran en 1953 ou du Guatemala en 1954.

En politique intérieure, Eisenhower mit en œuvre une politique de « républicanisme moderne » qui se voulait à mi-chemin des démocrates progressistes et de l'aile conservatrice du Parti républicain. Partisan d'un budget à l'équilibre mais plutôt hostile aux baisses d'impôts, « Ike », comme il était surnommé communément, élargit le programme de sécurité sociale et maintint les programmes d'aides introduits lors du New Deal. Il développa le réseau des autoroutes inter-États, un projet d'infrastructure massif qui prévoyait la construction de dizaines de milliers de kilomètres de voies rapides. Après le lancement réussi du satellite Spoutnik 1 par les Soviétiques, il signa par ailleurs une loi qui donnait naissance à la NASA (l'Agence spatiale américaine) et fit de la course à l'espace une priorité face à l'URSS. Bien qu'opposé à l'arrêt de la Cour suprême Brown v. Board of Education qui mettait fin à la ségrégation raciale dans les écoles publiques, Eisenhower envoya l'armée en Arkansas afin d'imposer les décisions de justice prises en faveur de l'intégration et ratifia la première loi d'importance sur les droits civiques depuis la fin de la Reconstruction.

Triomphalement réélu en 1956, Eisenhower demeura populaire tout au long de sa présidence mais le lancement de Spoutnik 1 par les Soviétiques et un marasme économique contribuèrent à l'échec des républicains lors des élections de mi-mandat de 1958. En dépit de la courte défaite de son vice-président Richard Nixon face à Kennedy en 1960, Eisenhower était toujours admiré au moment de quitter ses fonctions mais la plupart des observateurs considéraient qu'il n'avait été qu'un président inactif ― une vision qui perdura jusqu'à la publication de ses archives privées dans les années 1970. Il est aujourd'hui systématiquement évalué par les universitaires et les politologues comme l'un des dix plus grands présidents de l'histoire américaine.

Élection présidentielle de 1952

Nomination du Parti républicain

En vue de l'élection présidentielle de 1952, le Parti républicain se préparait à tenir, un peu plus tôt dans l'année, une convention qui devait lui permettre de désigner son candidat à ce scrutin. Le général Dwight D. Eisenhower et le sénateur de l'Ohio Robert Taft étaient considérés comme les mieux placés pour décrocher l'investiture mais le gouverneur de Californie Earl Warren et l'ancien gouverneur du Minnesota Harold Stassen étaient également candidats[1]. Taft, en tant que chef de file des républicains conservateurs ― foncièrement hostiles au New Deal et partisans d'une politique étrangère non-interventionniste —, avait déjà brigué à deux reprises l'investiture du Grand Old Party mais avait dû s'incliner face à Wendell Willkie (en 1940) et Thomas Dewey (en 1948)[2].

Candidat républicain à la présidence en 1944 puis en 1948, Dewey était issu de l'aile modérée du parti ; ses membres, principalement originaires des États de l'est du pays, étaient plutôt favorables au New Deal et prônaient une forme d'interventionnisme dans le cadre de la guerre froide. Alors que l'échéance électorale de 1952 se rapprochait, Dewey refusa de concourir à nouveau mais lui et d'autres modérés s'activèrent pour favoriser l'émergence d'un « ticket » conforme à leurs idées[2]. À cette fin, ils constituèrent, en , un mouvement baptisé Draft Eisenhower (« Recruter Eisenhower ») qui se proposait de convaincre le général de participer à l'élection présidentielle. Deux semaines plus tard, lors de la réunion de la National Governors' Conference, sept gouverneurs républicains soutinrent la candidature d'Eisenhower[3]. Celui-ci, qui occupait alors le poste de commandant suprême des forces alliées de l'OTAN, était depuis longtemps pressenti pour succéder au président démocrate Harry S. Truman mais sa répugnance à l'égard de la politique partisane rendait la chose incertaine[4]. Eisenhower était cependant troublé par les conceptions isolationnistes de Taft, en particulier son opposition à l'OTAN, qu'Eisenhower considérait au contraire comme un important moyen de dissuasion face à l'Union soviétique[5]. Il était également préoccupé par la corruption qui, selon lui, s'était répandue dans les plus hautes instances du gouvernement fédéral vers la fin de la présidence de Truman[6].

À la fin de l'année 1951, Eisenhower laissa entendre qu'il ne s'opposerait pas aux efforts déployés pour inscrire son nom sur le ticket républicain même s'il refusait toujours de briguer activement l'investiture[7]. En , le sénateur Henry Cabot Lodge, Jr. annonça qu'il serait possible de voter pour Eisenhower lors de la primaire du New Hampshire au mois de mars, alors que le général n'était pas encore officiellement candidat[1]. Le résultat de ce scrutin fut nettement à l'avantage d'Eisenhower qui l'emporta avec 46 661 voix contre 35 838 pour Taft et 6 574 pour Stassen[8]. En avril, Eisenhower démissionna de son poste de commandant de l'OTAN et rentra aux États-Unis. Les partisans de Taft, loin d'être résignés, disputèrent âprement les primaires suivantes et, au moment de l'ouverture de la convention nationale républicaine en juillet, il était impossible de savoir qui, de Taft ou d'Eisenhower, décrocherait la nomination[9].

Lors de la convention qui se tint à Chicago, les représentants de la campagne d'Eisenhower accusèrent Taft de « voler » des votes de délégués dans les États du Sud, au prétexte que les partisans de Taft avaient, à la convention, refusé des places de délégués aux soutiens d'Eisenhower au profit de délégués pro-Taft. Lodge et Dewey avancèrent une solution, baptisée Fair Play, qui consistait à évincer les délégués pro-Taft dans ces États et à les remplacer par des délégués pro-Eisenhower. Taft et ses alliés nièrent farouchement les accusations mais la convention adopta le principe du Fair Play par 658 voix contre 548 et Taft perdit le soutien de nombreux délégués sudistes. À l'inverse, Eisenhower bénéficia du ralliement de plusieurs délégations d'États demeurées jusque-là en retrait, comme le Michigan et la Pennsylvanie, ainsi que de celui de Stassen qui appuya sa candidature, ce qui permit au général d'emporter la nomination au premier tour de scrutin. Le candidat à la vice-présidence, le sénateur de Californie Richard Nixon, fut ensuite désigné par acclamation[10]. Le choix de Nixon avait été discuté dès avant la convention par l'équipe de campagne d'Eisenhower qui avait été séduite par sa jeunesse (39 ans) et par son anticommunisme viscéral[11].

Scrutin général

Le président démocrate en fonction, Harry S. Truman, était au plus bas dans les sondages et renonça à se représenter pour l'élection de 1952. Dans le cadre d'une compétition très ouverte et incertaine[12], le gouverneur de l'Illinois Adlai Stevenson décrocha la nomination de son parti à la convention démocrate de Chicago au troisième tour de scrutin. Le sénateur de l'Alabama John Sparkman fut choisi en tant que colistier. Les délégués de la convention se dispersèrent avec le sentiment de disposer, en la personne de Stevenson, d'un candidat sérieux et prêt à mener une campagne efficace. Stevenson ne tarda pas à prononcer plusieurs discours très réfléchis dans divers États dont le ton séduisit les intellectuels et les universitaires mais qui donna l'impression à certains commentateurs politiques qu'il s'exprimait dans un registre supérieur à celui de la plupart de ses auditeurs ; ceci, combiné à sa calvitie et son allure d'intellectuel, lui valurent le surnom de « crâne d'œuf ». Son principal handicap, cependant, résidait dans l'impopularité de Truman. Alors même que Stevenson n'avait pas fait partie de l'administration de ce dernier, son bilan en tant que gouverneur passa largement inaperçu aux yeux des électeurs qui le confondirent le plus souvent avec celui de Truman. L'historien Herbert Parmet écrit à ce sujet que Stevenson « ne parvint pas à dissiper le sentiment général que, pour une Amérique divisée, déchirée par la paranoïa et incapable de comprendre ce qui avait perturbé la tranquillité anticipée du monde d'après-guerre, le temps du changement était vraiment arrivé. Ni Stevenson ni personne d'autre n'aurait pu dissuader l'électorat de son désir de répudier le "trumanisme" »[13].

De leur côté, les républicains s'efforcèrent de capitaliser sur l'incomparable popularité de leur champion[14]. Eisenhower voyagea dans 45 des 48 États de l'Union, où son statut de héros de guerre et son franc-parler enthousiasmèrent les foules venues en nombre pour l'entendre discourir depuis la plateforme arrière de son train de campagne. Dans ses allocutions, Eisenhower ne mentionnait jamais directement le nom de son adversaire et critiqua sans relâche ce qu'il pensait être les principaux échecs de l'administration Truman : « Corée, communisme et corruption »[15]. En plus de ses discours, Ike s'adressa aux électeurs grâce à des spots télévisés ne dépassant pas les 30 secondes et l'élection de 1952 fut la première au cours de laquelle le petit écran joua un rôle majeur[16]. En politique intérieure, Eisenhower dénonça l'influence croissante du gouvernement fédéral sur l'économie mais plaida en faveur d'un rôle accru des États-Unis dans la lutte contre le communisme à l'échelle internationale. D'une manière générale, Eisenhower épousa une bonne partie de la rhétorique et des positions tenues à l'époque par le Parti républicain et la plupart de ses déclarations publiques avaient pour but de séduire les partisans de l'aile conservatrice de Taft[17].

Une affaire potentiellement dévastatrice pour le camp républicain éclata lorsque Nixon fut accusé par plusieurs journaux d'avoir reçu 18 000 $ de « cadeaux » non déclarés de la part de riches donateurs californiens. Eisenhower et ses conseillers envisagèrent alors sérieusement de remplacer Nixon sur le ticket mais ce dernier répondit aux attaques dont il faisait l'objet dans un discours télévisé retransmis à la nation le . Au cours de cette prestation, surnommée le Checkers Speech, Nixon réfuta les allégations portées contre lui, donna un compte-rendu détaillé de son modeste patrimoine et fit l'éloge de la candidature d'Eisenhower. Le point culminant du discours fut le moment où il admit qu'un de ses soutiens avait offert à sa famille un petit chien nommé « Checkers » que ses filles adoraient et qu'elles n'étaient pas disposées à rendre. La défense de Nixon fut accueillie par une vague de soutien qui convainquit Eisenhower de le garder sur le ticket[18],[19].

En définitive, le poids de la guerre de Corée, la menace communiste, les scandales de l'administration Truman et la popularité d'Eisenhower eurent raison de la campagne de Stevenson[20]. Le jour de l'élection, le candidat républicain remporta une victoire écrasante avec 55,2 % du vote populaire et 442 voix au sein du collège électoral, contre seulement 44,5 % des suffrages et 89 votes de grands électeurs pour son rival démocrate. Eisenhower rafla tous les États à l'exception du Sud et arriva également en tête en Virginie, en Floride et au Texas, qui ne s'étaient prononcés en faveur des républicains que pour la deuxième fois depuis la fin de la Reconstruction. Lors des élections législatives qui se déroulèrent à la même période, les républicains obtinrent la majorité dans les deux chambres du Congrès[21].

Investiture

Eisenhower fut assermenté en tant que président le , sous l'autorité du juge en chef Fred M. Vinson[22]. Il est le seul militaire américain élu à la présidence au cours du XXe siècle[23] et, à 62 ans, le président-élu le plus âgé depuis James Buchanan en 1856[24]. Comme Eisenhower avait constamment refusé de rendre visite à Truman pendant la période de transition présidentielle, ce dernier refusa d'assister à l'investiture de son successeur[25]. Pour sa prestation de serment, Eisenhower utilisa, outre sa Bible personnelle, un exemplaire du livre saint utilisé lors de la première investiture de George Washington en 1789[22]. Dans son discours inaugural, il rappela que « les forces du bien et du mal sont massées, armées et opposées comme cela a rarement été le cas dans l'histoire » et en appela à une ère de concorde internationale dans laquelle les États-Unis devaient jouer un rôle moteur :

« Nous sommes donc persuadés, par nécessité et par conviction, que la force de tous les peuples libres réside dans l'unité ; leur péril, dans la discorde. Pour donner corps à cette unité et relever le défi de notre temps, le destin a confié à notre pays la responsabilité de diriger le monde libre. À ce titre, il convient une fois de plus d'assurer à nos amis que, dans l'exercice de cette responsabilité, nous, Américains, connaissons et observons la différence entre la direction du monde et l'impérialisme, entre la fermeté et la truculence, entre un objectif mûrement réfléchi et une réaction spasmodique aux stimuli de l'urgence. Nous souhaitons que nos amis du monde entier le sachent avant tout : nous faisons face à la menace, non pas avec crainte et confusion, mais avec confiance et conviction[26]. »

Composition du gouvernement

Cabinet

Eisenhower confia la formation de son cabinet à deux de ses proches collaborateurs, Lucius D. Clay et Herbert Brownell Junior ; ce dernier, ancien conseiller juridique de Dewey, fut nommé procureur général[27]. Le poste de secrétaire d'État revint à John Foster Dulles, un républicain réputé pour son expertise dans le domaine de la politique étrangère et qui avait participé à l'élaboration de la Charte des Nations unies et du traité de San Francisco. Au cours de ses six années à la tête du département d'État, Dulles parcourut près de 900 000 km[28]. En dehors du cabinet, Eisenhower choisit Sherman Adams pour exercer les fonctions de chef de cabinet de la Maison-Blanche tandis que le frère du président Milton S. Eisenhower, un important directeur d'université, fut un conseiller influent[29]. Eisenhower créa également le poste de conseiller à la sécurité nationale dont Robert Cutler fut le premier titulaire[30].

Pour les autres nominations du cabinet, le président s'attacha à recruter des dirigeants de grandes entreprises : Charles Erwin Wilson, le PDG de General Motors, fut ainsi le premier secrétaire à la Défense d'Eisenhower. En 1957, il fut remplacé par le président de Procter & Gamble, Neil H. McElroy. Pour le poste de secrétaire au Trésor, « Ike » désigna George Humphrey, dirigeant de plusieurs sociétés d'acier et de charbon ; quant au ministre des Postes Arthur Summerfield et au premier secrétaire à l'Intérieur Douglas McKay, ils étaient tous deux distributeurs d'automobiles. L'ancien sénateur Sinclair Weeks hérita du secrétariat au Commerce[27]. Eisenhower jeta enfin son dévolu sur Joseph Dodge, un banquier qui avait une grande expérience des affaires gouvernementales, pour être le directeur du Bureau de la gestion et du budget ― lequel, sous la présidence d'Eisenhower, bénéficia pour la première fois d'un statut ministériel[31].

Les autres ministres furent sélectionnés en fonction de critères plus politiques. Ezra Taft Benson, un représentant haut placé de l'Église de Jésus-Christ des saints des derniers jours, devint secrétaire à l'Agriculture ; il fut de la sorte le seul membre du cabinet affilié à l'aile conservatrice de Taft. Pour diriger le département de la Santé, de l'Éducation et des Services sociaux nouvellement créé, Eisenhower fit appel à Oveta Culp Hobby, chef du Women's Army Corps, qui fut la deuxième femme de l'histoire à intégrer le cabinet. Martin P. Durkin, président démocrate du syndicat des plombiers et des tuyauteurs, fut nommé secrétaire du Travail[27] et une blague se répandit selon laquelle le cabinet initial d'Eisenhower était composé de « neuf millionnaires et d'un plombier »[32]. Mécontent de la politique du travail d'Eisenhower, Durkin démissionna moins d'un an après son entrée en fonction et fut remplacé par James P. Mitchell[33]. En 1959, le président essuya une défaite symbolique importante lorsque sa nomination de Lewis Strauss au poste de secrétaire au Commerce fut rejetée par le Sénat, en partie à cause du rôle joué par Strauss dans l'audition de sécurité de Robert Oppenheimer[34].

Du fait de son désintérêt pour la vie politique, Eisenhower délégua en grande partie la gestion du Parti républicain à son vice-président, Richard Nixon[35]. Eisenhower était conscient de l'état d'impréparation dans lequel s'était trouvé le vice-président Harry S. Truman sur des dossiers sensibles tels que la bombe atomique lors de son accession inopinée au pouvoir en 1945, et il veilla à ce que Nixon eut pleinement son rôle à jouer au sein de l'administration. Ce dernier effectua de nombreuses missions à l'intérieur et à l'extérieur du pays jusqu'à devenir « l'un des plus précieux subordonnés d'Ike ». De poste essentiellement honorifique et secondaire, la vice-présidence s'affirma ainsi comme un rouage important de l'équipe présidentielle[36]. Nixon transgressa à plusieurs reprises les limites de son rôle en « [se jetant] dans la politique étatique et locale » et en « prononçant des centaines de discours à travers le pays », ce qui, combiné avec la répugnance d'Eisenhower pour les appareils politiques, fit de Nixon le chef de facto du Parti républicain[37].

Relations avec la presse

Au cours de ses deux mandats, Eisenhower prononça 750 discours et participa à 193 conférences de presse[38]. Le , il devint le premier président américain à donner une conférence de presse télévisée. Les reporters du temps affirmèrent qu'Eisenhower était maladroit dans l'exercice et certains en conclurent à tort qu'il était mal informé ou faisait tout simplement figure de potiche[39]. En réalité, Eisenhower choisissait délibérément de ne pas répondre à certaines questions difficiles ou dissertait sur des questions qui ne lui avaient pas été posées[40], en n'hésitant pas à s'appuyer sur son immense réputation pour balayer les interrogations gênantes[39].

Son porte-parole James Hagerty imprima rapidement sa marque en divulguant de nombreuses informations sur la vie quotidienne du président, en particulier sa situation médicale, dans une proportion bien supérieure à celle de ses prédécesseurs. Le reste du temps, il s'occupait des affaires courantes qui comprenaient la publication d'un compte-rendu quotidien de l'agenda présidentiel, la défense des politiques de l'administration et l'accompagnement des diplomates en visite. Il dut également gérer des épisodes embarrassants tels que l'incident de l'U-2 en 1960, au cours duquel un avion-espion américain avait été abattu par les Soviétiques, ainsi que les relations ― parfois conflictuelles ― avec la presse étrangère lors des déplacements internationaux d'Eisenhower. Ce dernier le questionnait souvent au sujet de l'opinion publique et sur la manière de formuler simplement des problématiques complexes. D'un point de vue politique, Hagerty était connu pour soutenir les initiatives dans le domaine des droits civiques[41]. Il est considéré par l'historien Robert Hugh Ferrell comme le meilleur porte-parole de l'histoire présidentielle pour son approche originale des rapports avec la presse qui eut une influence durable sur l'exercice de la présidence elle-même[42].

Nominations judiciaires

Eisenhower nomma cinq juges à la Cour suprême des États-Unis. En 1953, il fit appel au gouverneur de Californie Earl Warren pour succéder au juge en chef Fred M. Vinson, mort en septembre de la même année. Bon nombre de républicains conservateurs s'opposèrent à la nomination de Warren mais celle-ci fut confirmée par le Sénat en . Sous la présidence de Warren, la Cour suprême émit de nombreux jugements à caractère progressiste sur divers sujets dont le premier exemple fut l'arrêt Brown v. Board of Education de 1954 qui abolissait la ségrégation dans les écoles publiques[43]. Le décès de Robert Jackson à la fin de l'année 1954 créa une autre vacance au sein de la Cour mais le successeur de Jackson fut rapidement désigné en la personne du juge de cour d'appel John Marshall Harlan II. Ce dernier rejoignit le bloc conservateur de la Cour et soutint généralement les prises de position de son collègue Felix Frankfurter[44].

Après la démission de Sherman Minton en 1956, Eisenhower remplaça celui-ci par William J. Brennan Jr., alors juge de la Cour suprême du New Jersey. Le président espérait que la nomination de Brennan, un catholique aux convictions progressistes, favoriserait sa propre réélection. L'intronisation de Brennan fut retardée par l'opposition de divers sénateurs parmi lesquels Joseph McCarthy mais Eisenhower imposa son candidat par recess appointment (nomination d'un fonctionnaire fédéral par le président hors session parlementaire) en 1956 et le Sénat confirma Brennan dans ses fonctions au début de l'année 1957. Aux côtés de Warren, Brennan s'affirma en peu de temps comme le chef de file du bloc progressiste de la Cour. Une nouvelle vacance se produisit en 1957 avec le départ de Stanley F. Reed qui fut remplacé par Charles Evans Whittaker, un juge de cour d'appel qui demeura en poste pendant cinq ans avant de démissionner à son tour ; enfin, le retrait d'Harold H. Burton en 1958 fut comblé par la nomination de Potter Stewart qui se révéla un juge d'obédience centriste[44]. Eisenhower nomma également 45 juges dans les cours d'appel fédérales et 129 juges dans les cours de district.

Politique étrangère

De tous les présidents américains de la seconde moitié du XXe siècle, Eisenhower fut l'un des rares à disposer, dès avant son entrée en fonction, d'une bonne connaissance des affaires internationales[45]. Pour les spécialistes Charles-Philippe David, Louis Balthazar et Justin Vaïsse, il manifesta dans ce domaine, en dépit d'une absence de vision globale, « une intelligence et une intuition politique surprenantes »[46]. Son passage au pouvoir fut marqué par un rôle accru du Conseil de sécurité nationale dont les effectifs passèrent de 25 à 50 membres et qui fournissait de nombreux conseils au président, même si le département d'État continuait de jouer un rôle central dans l'élaboration de la politique étrangère[47].

Guerre froide

La guerre froide qui opposait les États-Unis à l'Union soviétique domina la scène internationale tout au long des années 1950. Chacun des deux « Grands » disposaient maintenant de l'arme nucléaire et le moindre conflit pouvait dégénérer en guerre atomique[48]. Au sein du Parti républicain, l'aile isolationniste dirigée par le sénateur Robert Taft souhaitait apaiser les tensions en demeurant à l'écart des affaires européennes. Ce fut d'ailleurs pour contrebattre l'hostilité de Taft à l'OTAN et au principe de sécurité collective avec l'Europe de l'Ouest qu'Eisenhower s'était porté candidat en 1952. Une fois arrivé au pouvoir, ce dernier poursuivit la politique d'endiguement initiée par l'administration Truman pour contenir l'expansion du communisme et mit en place une intense propagande visant à faire croire à la libération prochaine des pays d'Europe de l'Est[49].

La ligne de conduite d'Eisenhower dans le cadre de la guerre froide fut codifiée par un rapport du Conseil à la sécurité nationale (NSC 174) qui fixait pour objectif de long terme le refoulement (rollback) de l'influence soviétique mais en évitant toute confrontation directe de l'OTAN avec l'URSS. La paix devait être obtenue par une supériorité écrasante de l'arsenal nucléaire des États-Unis sur celui de son adversaire afin de dissuader Moscou d'utiliser sa puissante armée terrestre pour envahir l'Europe de l'Ouest[50]. Les moyens psychologiques, les renseignements fournis par la CIA et l'avance américaine en matière de progrès scientifique et technologique devaient également être mis à profit pour contrer les forces conventionnelles soviétiques[51].

À la mort de Joseph Staline en , le nouveau dirigeant soviétique Gueorgui Malenkov prôna une « coexistence pacifique » avec l'Ouest. Dans la foulée, le Premier ministre britannique Winston Churchill proposa d'organiser un sommet des grands dirigeants mondiaux mais Eisenhower, qui se méfiait des intentions de Malenkov et ne souhaitait pas voir retardé le processus de réarmement de l'Allemagne de l'Ouest, rejeta l'idée de Churchill. En avril, il prononça un discours intitulé « Une chance pour la paix » dans lequel il réclamait la signature d'un armistice en Corée, la tenue d'élections libres en Allemagne, l'« indépendance pleine et entière » des nations d'Europe de l'Est et un contrôle des usages de l'énergie atomique par les instances internationales. Cette prise de parole fut bien accueillie à l'Ouest mais assimilée à de la propagande par le gouvernement soviétique. En 1954, l'URSS se dota d'un chef plus agressif en la personne de Nikita Khrouchtchev, dont le refus d'adhérer au programme Atoms for Peace d'Eisenhower ― qui défendait la création de l'Agence internationale de l'énergie atomique et le développement du nucléaire civil ― rendit le président américain sceptique sur les possibilités de coopération avec Moscou[52].

Politique de sécurité nationale

Le , Eisenhower approuva le rapport NSC 162/2 qui dévoilait sa nouvelle doctrine de sécurité nationale, baptisée New Look (« Nouveau regard »). Elle reflétait son souci d'honorer les engagements militaires des États-Unis dans le cadre de la guerre froide sans pour autant engloutir les ressources financières de la nation. La nouvelle politique mettait l'accent sur le recours aux armements nucléaires plutôt que sur les éléments traditionnels de la puissance militaire afin de contrer toute agression potentielle[53]. Dans le même temps, l'armée américaine élabora une stratégie de dissuasion nucléaire dont les trois piliers étaient les missiles balistiques intercontinentaux (ICBM), les bombardiers stratégiques et les missiles balistiques lancés par sous-marin (SLBM)[54]. Tout au long de sa présidence, Eisenhower insista sur la nécessité de développer une stratégie visant à remporter le conflit dans l'optique d'une guerre nucléaire avec l'URSS, bien qu'il espérait au fond de lui-même ne jamais y avoir recours[55].

Après la fin des affrontements en Corée, Eisenhower réduisit fortement les effectifs des forces terrestres dont l'entretien était devenu trop onéreux. L'historien Saki Dockrill affirme que la stratégie de long terme du président américain était de promouvoir la sécurité collective des nations membres de l'OTAN et des autres pays alliés des États-Unis, de préserver le tiers monde de l'influence communiste, d'éviter toute nouvelle impasse militaire comparable à la Corée et d'opérer un net basculement des rapports de force qui déboucherait peu à peu sur un recul de la puissance soviétique[56]. Pour ce faire, explique Dockrill, Eisenhower mit à profit les nombreux ressources dont disposait son pays dans la lutte contre l'URSS :

« Eisenhower savait que les États-Unis disposaient de nombreux autres atouts qui pouvaient se traduire par une influence sur le bloc soviétique : ses valeurs et ses institutions démocratiques, son économie capitaliste riche et compétitive, sa technologie du renseignement et ses compétences en matière d'obtention d'informations sur les capacités et les intentions de l'ennemi, ses aptitudes dans la guerre psychologique et les opérations secrètes, ses talents dans le domaine de la négociation et son aide économique et militaire au tiers monde[56]. »

Renforcement balistique

La présidence d'Eisenhower coïncida avec une période où les États-Unis et l'URSS disposaient d'arsenaux nucléaires tellement puissants qu'un conflit généralisé se serait non seulement soldé par l'annihilation des deux « Grands » mais également par la disparition de toute vie sur Terre. Si les Américains avaient utilisé pour la première fois une bombe atomique en 1945, chacune des deux superpuissances s'était dotée d'armes thermonucléaires de seconde génération lorsqu'Eisenhower arriva au pouvoir en 1953[57]. Alors que les bombardiers stratégiques avaient été jusqu'ici les seuls appareils habilités au transport et au largage des armes nucléaires, Eisenhower souhaitait mettre en place une « triade » qui regrouperait les missiles balistiques tirés depuis le sol, les sous-marins nucléaires lanceurs d'engins et les bombardiers stratégiques. Dans les années 1950, Moscou et Washington développèrent des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) et des missiles balistiques à portée intermédiaire (IRBM) capables de transporter des ogives nucléaires. Eisenhower présida en outre à la mise au point du missile UGM-27 Polaris, conçu pour être tiré depuis un sous-marin, et continua de financer la construction de bombardiers à large rayon d'action tels que le Boeing B-52 Stratofortress[54].

En , l'US Air Force lança le développement de Thor, un missile à portée intermédiaire doté d'un rayon d'action de 2 400 km. Le programme avança rapidement et, dès 1958, la première de vingt escadrilles de la Royal Air Force équipées de ce missile fut opérationnelle au Royaume-Uni. Ce premier partage d'armements stratégiques entre pays membres de l'OTAN fut suivi d'un transfert plus systématique du matériel nucléaire américain à l'étranger[58]. Des voix hostiles à l'administration, en particulier le sénateur démocrate John Fitzgerald Kennedy, alléguèrent cependant d'un retard des États-Unis sur l'URSS en matière de technologie de missiles (missile gap) du fait des progrès accomplis par les Soviétiques dans la course à l'espace. Les historiens ont démenti cette affirmation tout en reconnaissant qu'Eisenhower n'avait pas fait grand-chose pour infirmer ses détracteurs[59]. En réalité, le déploiement de missiles intercontinentaux par l'Union soviétique n'intervint qu'après le départ d'Eisenhower de la Maison-Blanche et cela ne fut pas suffisant pour remettre en cause la supériorité globale des États-Unis dans le domaine nucléaire. Eisenhower était conscient de cet avantage grâce aux renseignements collectés par les avions-espions U2 qui survolaient le territoire soviétique depuis 1956[60].

Sous la présidence d'Eisenhower, le gouvernement américain estima que le meilleur moyen de limiter la prolifération nucléaire était de conserver la mainmise sur la technique de centrifugation gazeuse qui était essentielle pour transformer l'uranium ordinaire en uranium à potentiel militaire. En 1960, les diplomates de Washington avaient conclu des accords avec les autorités allemandes, néerlandaises et britanniques pour restreindre l'accès à cette technologie et cette entente quadripartite perdura jusqu'en 1975, date à laquelle le scientifique Abdul Qadeer Khan mit en œuvre les techniques de centrifugation au Pakistan après un stage dans un laboratoire néerlandais[61]. La France sollicita également l'aide américaine dans la mise en œuvre de son programme nucléaire autonome mais Eisenhower, qui se méfiait de l'instabilité de la vie politique française et des intentions du président Charles de Gaulle, rejeta ces ouvertures[62].

Fin de la guerre de Corée

Durant sa campagne, Eisenhower avait promis de mettre fin à la guerre de Corée, qui avait commencée le lorsque la Corée du Nord avait envahi la Corée du Sud. Les États-Unis s'étaient joints au conflit pour empêcher la chute du régime sud-coréen mais l'intervention des forces chinoises à la fin de l'année 1950 figea les positions des belligérants à hauteur du 38e parallèle nord[63].

Le président Truman avait entamé des négociations de paix à l'été 1951 mais la question du sort des prisonniers chinois et nord-coréens demeurait en suspens. En effet, quelque 40 000 prisonniers de ces deux nations refusaient d'être rapatriés mais tant la Corée du Nord que la Chine exigeaient leur retour[64]. À son arrivée au pouvoir, Eisenhower réclama une solution au problème et avertit la Chine qu'il était prêt à utiliser l'arme nucléaire en cas de poursuite des hostilités[65]. Le dirigeant sud-coréen Syngman Rhee tenta de saborder les pourparlers en relâchant des prisonniers nord-coréens sans leur consentement mais il accepta finalement l'idée d'un armistice après qu'Eisenhower l'eût menacé de retirer toutes les forces américaines de Corée[66]. Le , les États-Unis, la Corée du Nord et la Chine signèrent l'armistice de Panmunjeom qui mit fin à la guerre de Corée. L'historien Edward C. Keefer écrit qu'en cédant aux demandes américaines sur la liberté des prisonniers de guerre de ne pas retourner dans leur pays d'origine, « la Chine et la Corée du Nord avalèrent tout de même une pilule amère, probablement forcées en partie par l'ultimatum atomique »[67]. Pour William I. Hitchcock, l'épuisement des troupes nord-coréennes et la volonté des instances soviétiques d'éviter une guerre nucléaire en faisant pression sur la Chine furent des facteurs décisifs dans la conclusion de l'armistice[68].

L'arrêt des combats déboucha sur plusieurs décennies d'une paix fragile entre les deux Corées. En , un traité défensif fut ratifié entre la Corée du Sud et les États-Unis qui continuèrent d'entretenir plusieurs milliers de soldats en garnison dans ce pays bien après la fin de la guerre de Corée[69].

Actions secrètes

Face à l'URSS, Eisenhower conserva la doctrine de l'endiguement mais chercha à contrer les Soviétiques par des moyens plus actifs, comme expliqué dans le mémorandum NS-68 du département d'État. Sa politique d'action secrète, détaillée dans le rapport 162-2 du conseil de sécurité nationale[70], prévoyait la mise en œuvre d'une étroite coopération avec le secrétaire d'État John Foster Dulles, le développement de la tactique des opérations secrètes et l'utilisation de la CIA pour interférer avec les gouvernements suspectés de favoriser le communisme à l'étranger. L'une des premières utilisations de cette tactique d'« action secrète » fut dirigée contre le Premier ministre iranien Mohammad Mossadegh qui fut renversé par le shah d'Iran et les forces pro-monarchiques lors du coup d'État iranien de 1953 — aussi connu sous le nom d'opération Ajax. La CIA appuya également l'année suivante le coup d'État militaire au Guatemala qui entraîna la chute du président Jacobo Árbenz Guzmán[71].

La politique d'action secrète se poursuivit tout au long de la présidence d'Eisenhower. Alors que le Congo traversait une période chaotique à la suite de l'installation d'une république indépendante, l'Union soviétique et le KGB apportèrent leur soutien au Premier ministre Patrice Lumumba qui avait été élu au vote populaire. À l'inverse, les États-Unis, par l'intermédiaire de la CIA, fournirent des armes et un appui secret à Joseph Kasa-Vubu et au colonel Joseph Mobutu, plus favorables aux nations occidentales et qui entretenaient des liens étroits avec les services de renseignement américains. Ce conflit s'acheva en avec la chute de Lumumba et l'arrivée au pouvoir de Kasa-Vubu et de Mobutu, qui transformèrent le pays en un régime autocratique dont l'instabilité perdura longtemps après la fin du mandat d'Eisenhower[72].

Amendement Bricker

En , le sénateur de l'Ohio John Bricker proposa une nouvelle fois au Congrès l'amendement Bricker qui visait à limiter les pouvoirs du président concernant la ratification des traités et les executive agreements avec les puissances étrangères. Le sentiment que les nombreux accords et traités internationaux conclus par les États-Unis dans les années qui avaient suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale avaient affaibli la souveraineté de la nation incita les isolationnistes et conservateurs de tous bords ainsi que plusieurs groupes professionnels et organisations civiques à soutenir l'amendement[73]. À l'inverse, Eisenhower considérait qu'un telle réduction des pouvoirs présidentiels serait extrêmement préjudiciable à l'action des États-Unis sur la scène mondiale[74] et il s'entendit avec le chef de la minorité démocrate au Sénat Lyndon B. Johnson pour enterrer la proposition de Bricker[75]. De fait, alors que 56 sénateurs s'étaient initialement exprimés en faveur du texte, l'amendement fut rejeté au Sénat par 50 voix contre 42 en 1954. Un peu plus tard dans l'année, une version édulcorée de l'amendement Bricker échoua à obtenir auprès des sénateurs la majorité des deux tiers requises à une voix près[76]. Cet épisode fut le chant du cygne des républicains isolationnistes dans la mesure où la nouvelle génération de conservateurs s'accommodait d'un internationalisme adossé à un anticommunisme virulent, comme dans le cas du sénateur Barry Goldwater[77].

Europe

Eisenhower souhaitait réduire le contingent américain déployé en Europe en partageant les responsabilités de défense avec ses alliés de l'OTAN. Les Européens, cependant, n'adhéraient pas vraiment au concept de dissuasion nucléaire et étaient réticents à délaisser la protection américaine au bénéfice d'une communauté européenne de défense[78]. Comme Truman avant lui, Eisenhower pensait que le réarmement de l'Allemagne de l'Ouest était vital aux intérêts stratégiques de l'OTAN et il soutint une initiative, élaborée par Churchill et le ministre des Affaires étrangères britannique Anthony Eden, qui devait permettre à la RFA de se réarmer et d'intégrer l'OTAN en tant que pays souverain en échange d'un renoncement aux armes atomiques, biologiques et chimiques. Les dirigeants européens créèrent par ailleurs l'Union de l'Europe occidentale afin de coordonner les stratégies de défense à l'échelle du continent. En réponse à l'entrée de l'Allemagne de l'Ouest dans l'alliance otanienne, les nations du bloc de l'Est ratifièrent le pacte de Varsovie pour garantir leur protection mutuelle. L'Autriche, qui était occupée conjointement par l'Union soviétique et les puissances occidentales, recouvrit son indépendance avec le traité d'État de 1955 et, conformément aux clauses de cet accord, proclama sa neutralité[79].

Afin de combattre l'influence soviétique en Europe de l'Est, l'administration Eisenhower mit en place une campagne de propagande dirigée par Charles Douglas Jackson. Plus de 300 000 tracts furent ainsi largués dans l'est de l'Europe entre 1951 et 1956 tandis que Radio Free Europe diffusait des programmes dans toute la région. En 1953, une insurrection survenue en Allemagne de l'Est fut un temps interprétée par le gouvernement américain comme un affaiblissement de la puissance soviétique mais cette dernière écrasa rapidement la rébellion. Trois ans plus tard, un soulèvement de grande ampleur éclata en Hongrie où le président du Conseil Imre Nagy avait promis d'établir une démocratie multipartite et de retirer son pays du pacte de Varsovie. Le dirigeant soviétique Nikita Khrouchtchev détacha immédiatement 60 000 soldats pour mater les insurgés. Les États-Unis condamnèrent avec fermeté la répression conduite par Moscou mais ne prirent aucune part directe aux événements, au grand dam des révolutionnaires hongrois. Après l'échec de l'insurrection hongroise, Washington s'abstint d'encourager les peuples d'Europe de l'Est à la révolte mais chercha à tisser avec eux des liens d'ordres culturel et économiques afin de saper l'influence communiste[80]. Parmi les initiatives de diplomatie culturelle américaines menées en Europe pendant la guerre froide figuraient les visites de bonne volonté effectuées par les « ambassadeurs soldats-musiciens » de l'Orchestre symphonique de la septième armée[81].

En 1953, Eisenhower ouvrit les relations diplomatiques avec l'Espagne, dirigée par le régime fasciste de Francisco Franco. Malgré son caractère antidémocratique, la position stratégique de l'Espagne dans le contexte de la guerre froide et son positionnement anti-communiste conduisit Eisenhower à mettre en place une alliance militaire et commerciale avec les Espagnols à travers la signature du pacte de Madrid, mettant fin à l'isolationnisme de l'Espagne depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale et annonçant la période du « miracle espagnol »[82].

Asie du Sud

La partition de l'Inde britannique en 1947 avait donné naissance à deux États indépendants, l'Inde et le Pakistan. Dans le cadre de la guerre froide, le Premier ministre indien Jawaharlal Nehru refusa de s'aligner sur l'un ou l'autre bloc et critiqua fréquemment les décisions politiques américaines. Désireux d'accroître son potentiel militaire face à l'Inde, dont la population était plus nombreuse que la sienne, le Pakistan se rapprocha des États-Unis en rejoignant le pacte de Bagdad et l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est (OTASE). Cette alliance américano-pakistanaise incita le gouvernement indien à resserrer ses liens avec l'Union soviétique. À la fin des années 1950, l'administration Eisenhower fit cependant quelques gestes à l'égard de New Delhi, par exemple en aidant à endiguer la crise économique indienne de 1957. En conséquence, les relations entre les États-Unis et l'Inde s'étaient quelque peu réchauffées à la fin de la présidence d'Eisenhower mais le Pakistan demeurait toujours le principal allié de Washington en Asie du Sud[83].

Asie du Sud-Est et Asie de l'Est

Peu après la fin de la Seconde Guerre mondiale, le Việt Minh d'obédience communiste déclencha une insurrection contre l'État du Viêt Nam soutenu par la France. Soucieuses d'empêcher le Viêt Nam de tomber dans la sphère d'influence soviétique, les administrations Truman et Eisenhower fournirent un appui financier important aux troupes françaises qui se battaient dans cette région. En 1954, Paris sollicita l'aide des États-Unis au cours de la bataille de Diên Biên Phu, qui se révélerait par la suite comme le tournant de la guerre d'Indochine. Eisenhower s'efforça dans un premier temps de galvaniser l'opinion publique en faveur de l'intervention et articula la « théorie des dominos » selon laquelle la chute du Viêt Nam aux mains des communistes entraînerait l'installation de régimes similaires dans les pays voisins. La France se refusait néanmoins à accorder l'indépendance au Viêt Nam et le Congrès rejeta la demande d'aide, ce qui précipita la défaite française à Diên Biên Phu. Au printemps de la même année s'ouvrit la conférence de Genève qui mettait fin à la guerre d'Indochine. Lors des discussions, le secrétaire d'État Dulles, représentant les États-Unis, persuada les dirigeants chinois et soviétiques de convaincre leurs homologues vietnamiens d'accepter la division temporaire du Viêt Nam en une zone communiste au nord (dirigée par Hô Chi Minh) et une zone capitaliste sous influence américaine au sud (avec à sa tête Ngô Đình Diệm)[84]. Malgré ses inquiétudes sur la stabilité du gouvernement de Diệm, l'administration Eisenhower s'empressa de fournir au Sud Viêt Nam une aide technique, économique et militaire afin de prévenir toute nouvelle expansion du communisme dans ce secteur[85]. En outre, les élections qui devaient être organisées en 1956 pour réunifier le pays ― comme prévu par les accords de Genève ― furent annulées par Diệm avec l'aval du président américain[86]. En , Eisenhower ordonna le déploiement des premiers soldats américains au Viêt Nam en qualité de conseillers militaires auprès de l'armée de Diệm[87].

L'engagement d'Eisenhower auprès du Sud Viêt Nam s'inscrivait dans le cadre d'une politique plus générale visant à contrer les ambitions chinoises et soviétiques en Asie de l'Est. En 1954, les États-Unis et sept autres pays créèrent l'Organisation du traité de l'Asie du Sud-Est qui avait vocation à empêcher la propagation du communisme au sud-est du continent asiatique. La même année, le régime de Pékin bombarda divers îlots situés au large des côtes de la Chine continentale mais qui appartenait à la République de Chine, réfugiée à Taïwan depuis la prise du pouvoir par les communistes de Mao Zedong en Chine en 1949. Ce geste belliqueux fut considéré par le gouvernement américain comme un prélude à l'invasion de Taïwan et Eisenhower n'hésita pas à brandir la menace de l'arme nucléaire pour faire plier les autorités chinoises. Ces dernières consentirent en définitive à cesser les bombardements et les deux camps entamèrent des pourparlers qui débouchèrent sur un apaisement des tensions ; une seconde crise, survenue en 1958, fut réglée de façon similaire. Au cours de la première crise, les États-Unis et la République de Chine signèrent un traité défensif par lequel Washington s'engageait à protéger Taïwan d'une éventuelle agression extérieure. La CIA soutint également les dissidents tibétains qui s'étaient soulevés en 1959 contre le joug communiste mais Pékin écrasa la rébellion[88].

La dernière année de la présidence d'Eisenhower fut marquée par de vives tensions au Japon autour de la reconduction du traité de sécurité nippo-américain de 1951. Le Premier ministre japonais Nobusuke Kishi était favorable au renouvellement du traité tout en déclarant vouloir augmenter les capacités de défense de l'archipel afin de réduire la dépendance militaire de son pays à l'égard des États-Unis. Ces annonces soulevèrent toutefois une vague d'indignation parmi ceux qui estimaient que ces mesures contrevenaient aux principes pacifistes inscrits dans la Constitution du Japon. De nombreuses manifestations de grande ampleur s'ensuivirent dont les épisodes les plus marquants furent la grève du qui mobilisa 5,5 millions de personnes et l'accueil hostile réservé au représentant américain chargé de préparer la visite du président Eisenhower qui devait avoir lieu un peu plus tard dans le mois. Compte tenu de la persistance des troubles et des affrontements de rue, Eisenhower annula sa venue mais le traité fut automatiquement reconduit par la Diète japonaise le [89].

Moyen-Orient

Le Moyen-Orient se hissa au rang des priorités de la politique étrangère américaine au cours des années 1950. À l'issue du coup d'État iranien de 1953, les États-Unis avaient supplanté le Royaume-Uni en tant que plus influent partenaire de l'Iran et Eisenhower encouragea la création de l'alliance militaire connue sous le nom de « pacte de Bagdad » qui regroupait la Turquie, l'Iran, l'Irak, le Pakistan et le Royaume-Uni. Comme elle s'y employait dans d'autres régions du globe, l'administration Eisenhower souhaitait favoriser l'émergence de régimes stables, amicaux et anticommunistes dans le monde arabe. Elle tenta également une médiation dans le conflit israélo-arabe mais le refus d'Israël d'abandonner les territoires conquis par son armée durant la guerre de 1947-1948 et l'hostilité des nations arabes envers Israël firent échouer le projet[90].

Crise de Suez

En 1952, une révolution menée par Gamal Abdel Nasser chassa du pouvoir le gouvernement pro-britannique en Égypte. Devenu Premier ministre en 1954, Nasser fit jouer la rivalité entre l'URSS et les États-Unis en réclamant l'aide de chacune des deux nations. Eisenhower s'efforça d'attirer Nasser dans la sphère d'influence américaine par la voie économique mais le nationalisme arabe prôné par Nasser et son opposition à Israël furent une source de friction entre les États-Unis et l'Égypte. L'un des principaux objectifs de Nasser était la construction du barrage d'Assouan qui devait fournir à son pays une énergie hydroélectrique abondante et renforcer les capacités d'irrigation. Eisenhower proposa de participer financièrement à l'édification du barrage afin d'acquérir un certain « droit de regard » sur la politique étrangère égyptienne mais les négociations concernant l'aide américaine échouèrent. Une semaine plus tard, en , Nasser nationalisa le canal de Suez, alors sous contrôle britannique, ce qui déclencha aussitôt une crise internationale[91].

Le Royaume-Uni protesta contre la nationalisation et s'entendit avec la France et Israël pour reprendre la possession du canal[92]. Eisenhower était hostile à une telle intervention et avertit à plusieurs reprises le Premier ministre britannique Anthony Eden que les États-Unis ne toléreraient pas une invasion[93]. Même s'il n'approuvait pas la nationalisation du canal, le président américain craignait en effet les conséquences d'une opération militaire sur le commerce mondial et les relations des pays du Moyen-Orient avec le bloc occidental[94]. Sans tenir compte de l'avis de Washington, les Israéliens attaquèrent l'Égypte en et s'emparèrent rapidement de la péninsule du Sinaï. De leurs côtés, les Français et les Britanniques, agacés par le refus de Nasser de renoncer à la nationalisation du canal de Suez, multiplièrent les raids maritimes et aériens mais Nasser réagit en faisant saborder plusieurs dizaines de navires en travers du canal, rendant celui-ci inutilisable. Irritée par ces combats qui risquaient de jeter les nations arabes dans les bras de l'Union soviétique, l'administration Eisenhower proposa un cessez-le-feu et fit pression sur la France et le Royaume-Uni pour obliger ces derniers à se retirer[95]. Cet épisode marqua la fin de la domination franco-britannique au Moyen-Orient et ouvrit la voie à une escalade de l'influence américaine dans la région[96]. Au début de l'année 1958, Eisenhower agita le spectre de sanctions économiques pour contraindre Israël à évacuer la péninsule du Sinaï et les activités du canal de Suez reprirent sous contrôle égyptien[97].

Doctrine Eisenhower

À la suite de la crise de Suez, qui consacra la fin de la prépondérance française et britannique au Moyen-Orient, l'administration Eisenhower formula une nouvelle politique destinée à préserver la région de la menace soviétique et de troubles internes. Compte tenu de la perte d'influence du Royaume-Uni et de l'intérêt de plus en plus marqué de l'URSS pour les affaires du Moyen-Orient, le président informa le Congrès, le , qu'il était essentiel pour les États-Unis d'assumer leurs responsabilités dans ce secteur du globe. En vertu de ce principe, connu sous le nom de « doctrine Eisenhower », tous les pays de la zone en question étaient libres de solliciter une assistance économique ou militaire des États-Unis en cas d'agression extérieure[98].

Eisenhower eut du mal à convaincre les principales nations arabes et Israël de soutenir la doctrine qu'il ne tarda cependant pas à mettre en œuvre en finançant la modernisation de la Jordanie, en encourageant les États voisins de la Syrie à entreprendre une guerre contre elle et en envoyant des troupes au Liban pour empêcher un mouvement révolutionnaire radical d'arriver au pouvoir[98]. Le corps expéditionnaire détaché au Liban ne prit aucune part aux affrontements mais son ordre de mission constitue la seule et unique fois sous la présidence d'Eisenhower où des unités américaines furent déployées à l'étranger en situation de combat potentielle[99]. Pour Douglas Little, la décision des États-Unis d'intervenir militairement au Liban était liée à la volonté de maintenir en place un gouvernement conservateur et pro-occidental aux abois, de contrecarrer la politique panarabiste de Nasser et de contenir l'influence soviétique dans cette région riche en pétrole. Le même auteur affirme toutefois que l'ingérence américaine n'était pas nécessaire et que ses conséquences sur le long terme, en affaiblissant la fragile coalition multiethnique qui gouvernait le pays et en attisant le nationalisme arabe dans toute la région, furent globalement négatives[100].

Même si l'aide américaine permit d'écarter le risque de révolution au Liban et en Jordanie, la doctrine Eisenhower contribua à rehausser le prestige de Nasser dans le monde arabe. En partie à cause de la vaine tentative de coup d'État fomentée contre la Syrie par la CIA en 1957, Nasser procéda à l'union politique de l'Égypte et la Syrie dans ce qui fut appelé la République arabe unie[101]. L'année 1958 fut également marquée, en Irak, par l'exécution du roi Faycal II, un ami des États-Unis, et son remplacement à la tête du pays par le général nationaliste Abdel Karim Kassem[102].

Amérique latine

Pendant la majeure partie de son administration, Eisenhower poursuivit la politique de ses prédécesseurs en Amérique latine en soutenant des régimes favorables aux intérêts américains, qu'ils fussent démocratiques ou non. Sous sa présidence, les États-Unis augmentèrent l'aide militaire aux nations sud-américaines et développèrent le panaméricanisme pour contrer l'influence soviétique. À la fin des années 1950, plusieurs gouvernements latino-américains s'effondrèrent cependant, notamment à la suite d'une récession économique survenue aux États-Unis[103]. Parmi les plus proches voisins de ces derniers figurait l'île de Cuba que 300 000 touristes américains visitaient alors chaque année. Le président cubain Fulgencio Batista entretenait de bonnes relations avec le gouvernement et les grandes firmes des États-Unis ainsi qu'avec le crime organisé américain qui était très présent à Cuba[104]. En , Batista fut chassé du pouvoir par la Révolution cubaine qui instaura un nouveau régime dirigé par Fidel Castro. Ce dernier s'empressa de légaliser le Parti communiste de Cuba, ce qui fit craindre aux autorités américaines un rapprochement de Castro avec l'URSS. Lorsque Castro se rendit aux États-Unis en , Eisenhower refusa de le rencontrer et délégua cette mission à Nixon[105]. Édifiée par l'épisode cubain, son administration s'employa dès lors à favoriser l'émergence de la démocratie en Amérique latine et accrut l'aide économique à la région. Castro continuait pendant ce temps de resserrer ses liens avec Moscou et les relations diplomatiques entre Cuba et les États-Unis furent rompues à l'initiative du gouvernement américain. Peu après, un embargo quasi-total fut décrété contre Cuba par l'administration Eisenhower qui échafauda également un projet d'invasion de l'île par des exilés cubains[106].

Incident de l'U-2

Les dirigeants américains et soviétiques se rencontrèrent au sommet de Genève de 1955, ce qui ne s'était plus reproduit depuis la conférence de Potsdam dix ans plus tôt. Aucune avancée notable ne fut cependant accomplie sur les grands dossiers du moment en raison de fortes divergences au sujet de l'Allemagne et du concept d'« observation aérienne mutuelle » proposé par Eisenhower que les Soviétiques rejetèrent[107]. Malgré ces désaccords importants, le sommet contribua à réchauffer légèrement les relations américano-soviétiques[108]. En 1959, Khrouchtchev se rendit aux États-Unis et eut avec Eisenhower une série d'entretiens relatifs au désarmement nucléaire et au statut de la ville de Berlin. Eisenhower souhaitait limiter les essais atomiques et mettre en place des inspections sur site des arsenaux nucléaires tandis que Khrouchtchev réclamait ― au moins initialement ― l'éradication totale des armes de destruction massive. Les deux chefs d'État étaient d'accord pour mettre un frein à l'augmentation des dépenses militaires et empêcher la prolifération nucléaire mais les tensions liées à la guerre froide compliquèrent les négociations[109]. Vers la fin de son second mandat, Eisenhower était déterminé à trouver un terrain d'entente sur l'interdiction des essais nucléaires dans le cadre d'un mouvement plus général de détente à l'égard de l'URSS ; de son côté, Khrouchtchev était également intéressé par la conclusion rapide d'un accord compte tenu de la rupture sino-soviétique qui se profilait à l'horizon[110].

Dès l'année suivante, les deux partis convinrent de la nécessité de suspendre les essais atomiques mais la question des inspections sur site était encore en discussion. Un sommet Est-Ouest regroupant les dirigeants des quatre principales puissances (Eisenhower, Khrouchtchev, le Premier ministre britannique Harold Macmillan et le président français Charles de Gaulle), organisé en à Paris afin de précipiter la signature d'un accord, fut cependant compromis par un incident survenu deux semaines auparavant lorsqu'un appareil américain de type U-2 chargé de collecter des renseignements fut abattu au-dessus du territoire soviétique[109]. L'administration Eisenhower, qui pensait que le pilote avait péri dans l'accident, autorisa la publication d'un article affirmant que l'avion était un « avion de recherche météo » qui s'était égaré dans l'espace aérien soviétique après que le pilote eût indiqué « des problèmes d'alimentation en oxygène » alors qu'il survolait la Turquie[111]. Lorsque les Soviétiques révélèrent que le pilote, le capitaine Francis Gary Powers, était toujours bien vivant, la Maison-Blanche fut prise en flagrant délit de mensonge et la situation fut vécue comme une grave humiliation par les États-Unis[112],[113]. Le crash de l'U-2 fit l'objet d'une enquête minutieuse menée par le comité des affaires étrangères du Sénat[114]. Au cours du sommet de Paris, Eisenhower accusa Khrouchtchev de « saboter cette rencontre sur laquelle le monde fondait tant d'espoirs »[115] et reconnut plus tard l'ampleur des dégâts causée par cette « stupide affaire d'U-2 »[114].

Déplacements internationaux

En tant que président-élu, Eisenhower se rendit en Corée du Sud du 2 au pour visiter Séoul et la zone des combats. Sa présidence fut quant à elle marquée par seize voyages internationaux dans 26 pays[116].

| Dates | Country | Locations | Details | |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 2 au 5 décembre 1952 | Séoul | Visite de la zone des combats (en tant que président-élu). | |

| 2 | 19 octobre 1953 | Nueva Ciudad Guerrero | Inauguration du barrage Falcon aux côtés du président Adolfo Ruiz Cortines[117]. | |

| 3 | 13 au 15 novembre 1953 | Ottawa | Visite officielle. Rencontre avec le gouverneur général Vincent Massey et le Premier ministre Louis St-Laurent. Discours au Parlement canadien. | |

| 4 | 4 au 8 décembre 1953 | Hamilton | Conférence des Bermudes avec le Premier ministre britannique Winston Churchill et le président du Conseil français Joseph Laniel. | |

| 5 | 16 au 23 juillet 1955 | Genève | Sommet de Genève avec le Premier ministre britannique Anthony Eden, le président du Conseil français Edgar Faure et le président du Conseil des ministres soviétique Nikolaï Boulganine. | |

| 6 | 21 au 23 juillet 1956 | Panama | Sommet des présidents des républiques d'Amérique. | |

| 7 | 20 au 24 mars 1957 | Hamilton | Rencontre avec le Premier ministre britannique Harold Macmillan. | |

| 8 | 14 au 19 décembre 1957 | Paris | Premier sommet de l'OTAN. | |

| 9 | 8 au 11 juillet 1958 | Ottawa | Visite informelle. Rencontre avec le gouverneur général Vincent Massey et le Premier ministre John Diefenbaker. Discours au Parlement canadien. | |

| 10 | 19 au 20 février 1959 | Acapulco | Rencontre informelle avec le président Adolfo López Mateos. | |

| 11 | 26 juin 1959 | Montréal | Présence à la cérémonie d'ouverture de la voie maritime du Saint-Laurent aux côtés de la reine Élisabeth II. | |

| 12 | 26 au 27 août 1959 | Bonn | Rencontre informelle avec le chancelier Konrad Adenauer et le président Theodor Heuss. | |

| 27 août au 2 septembre 1959 | Londres Balmoral Chequers |

Visite informelle. Rencontre avec le Premier ministre Harold Macmillan et la reine Élisabeth II. | ||

| 2 au 4 septembre 1959 | Paris | Rencontre informelle avec le président Charles de Gaulle et le Premier ministre italien Antonio Segni. Discours au Conseil de l'Atlantique nord. | ||

| 4 au 7 septembre 1959 | Château de Culzean | Séjour de repos avant le retour aux États-Unis. | ||

| 13 | 4 au 6 décembre 1959 | Rome | Visite informelle. Rencontre avec le président Giovanni Gronchi. | |

| 6 décembre 1959 | Palais du Vatican | Audience avec le pape Jean XXIII. | ||

| 6 au 7 décembre 1959 | Ankara | Visite informelle. Rencontre avec le président Celâl Bayar. | ||

| 7 au 9 décembre 1959 | Karachi | Visite informelle. Rencontre avec le président Muhammad Ayub Khan. | ||

| 9 décembre 1959 | Kaboul | Visite informelle. Rencontre avec le roi Mohammad Zaher Shah. | ||

| 9 au 14 décembre 1959 | New Delhi Agra |

Rencontre avec le président Rajendra Prasad et le Premier ministre Jawaharlal Nehru. Discours au Parlement indien. | ||

| 14 décembre 1959 | Téhéran | Rencontre avec le shah Mohammad Reza Pahlavi. Discours au Parlement iranien. | ||

| 14 au 15 décembre 1959 | Athènes | Visite officielle. Rencontre avec le roi Paul Ier et le Premier ministre Konstantínos Karamanlís. Discours au Parlement grec. | ||

| 17 décembre 1959 | Tunis | Rencontre avec le président Habib Bourguiba. | ||

| 18 au 21 décembre 1959 | Toulon Paris |

Rencontre avec le président Charles de Gaulle, le Premier ministre britannique Harold Macmillan et le chancelier ouest-allemand Konrad Adenauer. | ||

| 21 au 22 décembre 1959 | Madrid | Rencontre avec le généralissime Francisco Franco. | ||

| 22 décembre 1959 | Casablanca | Rencontre avec le roi Mohammed V. | ||

| 14 | 23 au 26 février 1960 | Brasília Rio de Janeiro São Paulo |

Rencontre avec le président Juscelino Kubitschek. Discours au Congrès brésilien. | |

| 26 au 29 février 1960 | Buenos Aires Mar del Plata San Carlos de Bariloche |

Rencontre avec le président Arturo Frondizi. | ||

| 29 février au 2 mars 1960 | Santiago | Rencontre avec le président Jorge Alessandri. | ||

| 2 au 3 mars 1960 | Montevideo | Rencontre avec le président Benito Nardone. Retour aux États-Unis par Buenos Aires et le Suriname. | ||

| 15 | 15 au 19 mai 1960 | Paris | Rencontre avec le président Charles de Gaulle, le Premier ministre britannique Harold Macmillan et le président du Conseil des ministres soviétique Nikita Khrouchtchev. | |

| 19 au 20 mai 1960 | Lisbonne | Visite officielle. Rencontre avec le président Américo Tomás. | ||

| 16 | 14 au 16 juin 1960 | Manille | Visite officielle. Rencontre avec le président Carlos P. García. | |

| 18 au 19 juin 1960 | Taipei | Visite officielle. Rencontre avec le président Tchang Kaï-chek. | ||

| 19 au 20 juin 1960 | Séoul | Rencontre avec le Premier ministre Ho Chong. Discours à l'Assemblée nationale sud-coréenne. | ||

| 17 | 24 octobre 1960 | Ciudad Acuña | Visite informelle. Rencontre avec le président Adolfo López Mateos. |

Politique intérieure

« Républicanisme moderne »

Le positionnement politique d'Eisenhower, décrit par les contemporains sous le nom de « républicanisme moderne », se voulait à mi-chemin du progressisme du New Deal et du conservatisme de la vieille garde du Parti républicain[118]. À la suite des élections de 1952, les républicains détenaient une courte majorité dans les deux chambres du Congrès et la faction conservatrice, sous l'impulsion du sénateur Robert Taft, proposa de nombreuses lois visant à réduire la place du gouvernement fédéral dans la société américaine[119]. Eisenhower, qui avait vivement combattu en son temps le Fair Deal de Truman, était partisan de certaines de ces réformes mais se déclara favorable au maintien de la Sécurité sociale et d'autres programmes hérités du New Deal qu'il considérait comme bénéfiques pour le plus grand nombre[120]. De fait, s'il présida à une baisse des dépenses intérieures et diminua les subventions accordées aux agriculteurs (Agricultural Act of 1954)[121], il ne fit rien pour abolir plusieurs programmes sociaux emblématiques tels que la Sécurité sociale ou la Tennessee Valley Authority qui demeurèrent en place pendant toute la durée de son administration[122].

Les élections de mi-mandat de 1954 furent défavorables aux républicains qui ne regagnèrent leur majorité dans l'une ou l'autre chambre du Congrès que bien des années après la fin de la présidence d'Eisenhower[123]. Cependant, du fait de sa personnalité consensuelle, le président entretint des relations de travail harmonieuses avec le président de la Chambre des représentants Sam Rayburn et le chef de la majorité au Sénat Lyndon B. Johnson[124]. Alors que plusieurs éminents progressistes du Congrès, à l'instar d'Hubert Humphrey et Paul Douglas, réclamaient une augmentation des investissements fédéraux dans l'éducation, la mise en place d'un système national d'assurance santé et l'octroi d'aides gouvernementales en faveur des régions les plus pauvres, Rayburn et Johnson tolérèrent dans une large mesure les politiques relativement conservatrices d'Eisenhower en la matière[125]. Au sein de son propre parti, Eisenhower était très apprécié des modérés mais se heurtait fréquemment aux républicains conservateurs du Congrès, en particulier dans le domaine de la politique étrangère[126]. Le biographe Jean Edward Smith décrit la relation entre Rayburn, Johnson et Eisenhower de la manière suivante :

« Ike, LBJ et « M. Sam » ne se faisaient pas entièrement confiance et n'étaient pas d'accord sur tous les sujets, mais ils se comprenaient et n'avaient aucune difficulté à travailler ensemble. Eisenhower continua à rencontrer régulièrement les dirigeants républicains ; mais ses séances hebdomadaires avec Rayburn et Johnson, généralement le soir, autour d'un verre, étaient bien plus productives. Pour Johnson et Rayburn, coopérer avec Ike était une stratégie astucieuse. Eisenhower était immensément populaire dans le pays […]. En soutenant un président républicain contre la vieille garde de son propre parti, les démocrates espéraient partager la popularité d'Ike[124]. »

Économie

| Année | Revenus | Dépenses | Surplus/ Déficit |

PIB | Dette en % du PIB[note 2] |

|---|---|---|---|---|---|

| 1953 | 69,6 | 76,1 | -6,5 | 382,1 | 57,2 |

| 1954 | 69,7 | 70,9 | -1,2 | 387,2 | 58,0 |

| 1955 | 65,5 | 68,4 | -3,0 | 406,3 | 55,8 |

| 1956 | 74,6 | 70,6 | 3,9 | 438,3 | 50,7 |

| 1957 | 80,0 | 76,6 | 3,4 | 463,4 | 47,3 |

| 1958 | 79,6 | 82,4 | -2,8 | 473,5 | 47,8 |

| 1959 | 79,2 | 92,1 | -12,8 | 504,6 | 46,5 |

| 1960 | 92,5 | 92,2 | 0,3 | 534,3 | 44,3 |

| 1961 | 94,4 | 97,7 | -3,3 | 546,6 | 43,6 |

| Sources | [127] | [128] | [129] | ||

Eisenhower était un conservateur fiscal qui croyait, tout comme Taft, au principe d'autorégulation de l'économie de marché[130]. Dans le même temps, le taux marginal d'imposition s'établit au cours de sa présidence à 91 %, soit l'un des niveaux les plus élevés de son histoire[131]. Avec l'élection de majorités républicaines au Congrès en 1952, les conservateurs exhortèrent le président à soutenir des projets de baisses d'impôts mais ce dernier, plus soucieux d'équilibrer le budget, refusa d'agir en ce sens « jusqu'à ce que nous ayons en vue un programme de dépenses attestant de ce que les sources de revenus et de dépenses seront équilibrées ». Sous son administration, Eisenhower maintint la dette nationale à un niveau modeste tandis que l'inflation demeura proche de zéro[132] ; en outre, trois de ses huit budgets furent excédentaires[133].

Le président s'appuya également sur le legs du New Deal mais selon une méthode qui reflétait ses convictions en matière d'efficacité et de rentabilité. Il approuva une extension importante de la Social Security au moyen d'un programme autofinancé[134] et soutint des mesures adoptées sous l'administration de Franklin D. Roosevelt telles que le revenu minimum et le logement public. Il augmenta par ailleurs de façon significative les dépenses fédérales consacrées à l'éducation et lança la construction des autoroutes inter-États qu'il considérait cependant moins comme une opportunité de créer des emplois que comme un investissement nécessaire à la défense du pays[135]. Dans sa correspondance, Eisenhower écrivit :

« Si un parti quelconque tentait d'abolir la sécurité sociale et d'éliminer les lois sur le travail ainsi que les programmes agricoles, vous n'entendriez plus parler de ce parti dans notre histoire politique. Il existe bien sûr un petit groupe de dissidents qui croit que l'on peut faire ces choses […] Leur nombre est négligeable et ce sont des imbéciles[136]. »

Les années 1950 furent une période d'expansion économique pour les États-Unis dont le produit intérieur brut (PIB) passa de 355,3 milliards de dollars en 1950 à 487,7 milliards en 1960. Quant au taux de chômage, il fut généralement faible, sauf en 1958[137]. Il y eut trois récessions sous la présidence d'Eisenhower : de juillet 1953 à mai 1954, d'août 1957 à avril 1958 et enfin d'avril 1960 à février 1961, toutes causées par un resserrement excessif de la masse monétaire par la Réserve fédérale dans le but d'éliminer l'inflation qui persistait depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale[132],[138]. En parallèle, les dépenses publiques mesurées en pourcentage du PIB chutèrent de 20,4 % à 18,4 %, ce qui ne s'est plus reproduit sous aucune administration depuis lors[133]. Les dépenses liées au secteur de la défense, qui s'élevaient à 50,4 milliards pour l'année fiscale 1953, n'étaient plus que de 40,3 milliards en 1956 mais remontèrent à 46,6 milliards en 1959[139]. Si les sommes consacrées à l'entretien de l'appareil militaire ne dépassèrent jamais les montants engagés dans les derniers temps de l'administration Truman, le budget alloué à la défense sous Eisenhower fut toujours équivalent à 10 % ou plus du PIB national, ce qui était bien supérieur à ce qu'il avait été durant la période antérieure à la guerre de Corée[140]. De leur côté, les marchés financiers se portèrent à merveille sous la présidence d'Eisenhower avec un Dow Jones Industrial Average qui fit plus que doubler (de 288 à 634 points)[141], tandis que les revenus individuels étaient en hausse de 45 %[133]. En raison des prêts à faible taux du gouvernement, de l'introduction de la carte de crédit et d'autres facteurs, la dette privée globale ― hors sociétés ― atteignit 263,3 milliards de dollars en 1960 alors qu'elle n'était que de 104,8 milliards en 1950[142].

Immigration

Maccarthysme

Droits civiques

Développement des autoroutes inter-États

Programme spatial

Avec le lancement en 1957 du satellite artificiel Spoutnik par les Soviétiques, l'Amérique se retrouva soudainement confrontée à la menace d'une frappe nucléaire par missile balistique sur son territoire[143]. La stupeur des Américains à l'annonce du lancement de Spoutnik, qui permit aux Soviétiques de s'affirmer comme la principale puissance spatiale, plaça le président Eisenhower sous le feu des critiques. L'administration décida d'y répondre par plusieurs initiatives stratégiques majeures incluant entre autres la création de la NASA en 1958 et l'accélération du programme spatial américain. Eisenhower autorisa le lancement du programme de vol spatial habité de la NASA et fut à l'origine des projets de fusées Saturn et F-1 qui constituèrent une étape importante dans les efforts déployés par les administrations successives pour remporter la course à l'espace[144].

Relations avec les syndicats

Environnement

États admis dans l'Union

Santé du président

Échéances électorales

Élections de mi-mandat de 1954

Élection présidentielle de 1956

Élections de mi-mandat de 1958

L'économie, qui avait déjà commencé à décliner en 1957, entra en récession à partir de 1958 ― dans ce qui fut la plus grave crise économique de la présidence d'Eisenhower ― et le chômage atteignit un taux de 7,5 %. Cette situation, combinée au lancement de Spoutnik, à l'intervention des troupes fédérales à Little Rock et aux querelles sur le vote du budget, ne fut pas sans conséquence sur la popularité d'Eisenhower dont la cote d'approbation, mesurée par les sondages Gallup, passa de 79 % en à 52 % en [145]. Quelques mois plus tard, un scandale éclata lorsqu'il fut révélé par un sous-comité de la Chambre des représentants que le chef de cabinet de la Maison-Blanche, Sherman Adams, avait accepté un onéreux présent de la part de Bernard Goldfine, un industriel du textile qui faisait l'objet d'une enquête de la Federal Trade Commission. Adams nia avoir interféré avec les investigations de la commission à la demande de Goldfine mais il fut contraint à la démission par Eisenhower en [146]. À l'approche des élections de mi-mandat, les démocrates attaquèrent le président sur divers sujets tels que la course à l'espace ou la controverse relative à Adams mais le principal enjeu du scrutin était l'économie qui, à ce stade, n'avait pas encore renoué avec le dynamisme d'avant la crise. L'issue des élections fut largement favorables aux démocrates qui raflèrent quarante sièges à la Chambre et dix au Sénat. L'ampleur de la défaite du parti présidentiel fut telle que plusieurs hommes politiques républicains de premier plan, comme le sénateur de l'Ohio John Bricker et le chef de la minorité au Sénat William Knowland, ne furent pas réélus[147].

Élection présidentielle de 1960

Héritage

Bibliographie

- Charles-Philippe David, Louis Balthazar et Justin Vaïsse, La politique étrangère des États-Unis : fondements, acteurs, formulation, Paris, Presses de Sciences Po, coll. « Références », , 2e éd., 547 p. (ISBN 978-2-7246-1080-2).

- (en) David Frum, How We Got Here: The 70s The Decade That Brought You Modern Life – For Better Or Worse, New York, Basic Books, (ISBN 0-465-04196-5).

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York (N. Y.), Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) William I. Hitchcock, The Age of Eisenhower: America and the World in the 1950s, Simon and Schuster, (ISBN 9781451698428).

- (en) Geoffrey Kabaservice, Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and the Destruction of the Republican Party, from Eisenhower to the Tea Party, Oxford University Press, (ISBN 9780199768400).

- (en) Peter Lyon, Eisenhower: Portrait of the Hero, Little Brown and Company, (ISBN 978-0316540216).

- (en) Chester J. Pach et Elmo Richardson, The Presidency of Dwight D. Eisenhower, University Press of Kansas, (ISBN 978-0-7006-0437-1, lire en ligne).

- (en) Pam Parry, Eisenhower: The Public Relations President, Lanham (Maryland), Lexington Books, (ISBN 978-0739189306).

- (en) James T. Patterson, Grand Expectations : The United States 1945-1974, Oxford University Press, , 880 p. (ISBN 978-0-19-511797-4, lire en ligne).

- (en) Merlo J. Pusey, Eisenhower The President, Macmillan, (LCCN 56-8365, lire en ligne).

- (en) Tom Wicker, Dwight D. Eisenhower, Times Books, (ISBN 978-0-8050-6907-5, lire en ligne).

- (en) Ken Young et Warner R. Schilling, Super Bomb: Organizational Conflict and the Development of the Hydrogen Bomb, Ithaca (New York), Cornell University Press, (ISBN 978-1-5017-4516-4).

Notes et références

Notes

- Toutes les données, à l'exception du pourcentage de la dette, sont exprimées en milliards de dollars. Le PIB est calculé selon l'année civile. Le montant des revenus, des dépenses, du déficit et de la dette est calculé selon l'année fiscale, qui se terminait le 30 juin avant 1976.

- Représente la dette nationale détenue par le public en pourcentage du PIB.

Références

- Pusey 1956, p. 10.

- (en) Timothy J. Sullivan, New York State and the Rise of Modern Conservatism: Redrawing Party Lines, Albany, State University of New York Press, (ISBN 978-0-7914-7643-7), p. 8.

- Pusey 1956, p. 7-8.

- Pach et Richardson 1991, p. 1-2.

- (en) Stephen E. Ambrose, Eisenhower. Vol. I: Soldier, General of the Army, President–Elect, 1890–1952, Simon and Schuster, (ISBN 978-0671440695), p. 496.

- Pusey 1956, p. 11-12.

- Pach et Richardson 1991, p. 19-20.

- Pusey 1956, p. 13.

- Pach et Richardson 1991, p. 20-21.

- Pusey 1956, p. 23.

- Lyon 1974, p. 472-473.

- Pach et Richardson 1991, p. 20.

- (en) Chester J. Pach, Jr. (dir.), A Companion to Dwight D. Eisenhower, Wiley, (ISBN 9781119027331), p. 136.

- Lyon 1974, p. 77.

- (en) Robert N. Roberts, Scott J. Hammond et Valerie A. Sulfaro, Presidential Campaigns, Slogans, Issues, and Platforms, ABC-CLIO, (ISBN 9780313380921), p. 255.

- Chester J. Pach, Jr., « Dwight D. Eisenhower: Campaigns and Elections », sur millercenter.org, Miller Center of Public Affairs/Université de Virginie (consulté le ).

- Pach et Richardson 1991, p. 22-23.

- Lyon 1974, p. 480-490.

- (en) Henry E. McGuckin Jr., « A value analysis of Richard Nixon's 1952 campaign‐fund speech », The Southern Speech Journal, vol. 33, no 4, , p. 259–269 (DOI 10.1080/10417946809371948).

- (en) James C. Davies, « Charisma in the 1952 Campaign », American Political Science Review, vol. 48, no 4, , p. 1083-1102.

- Pach et Richardson 1991, p. 26-27.

- (en) « The 42nd Inaugural Ceremonies: President Dwight D. Eisenhower and Vice President Richard M. Nixon, January 20, 1953 », sur inaugural.senate.gov, Joint Congressional Committee on Inaugural Ceremonies / Sénat des États-Unis (consulté le ).

- André Kaspi et Hélène Harter, Les Présidents américains : de George Washington à Donald Trump, Paris, Tallandier, coll. « Texto », , 268 p. (ISBN 979-10-210-3657-4), p. 136.

- Frum 2000, p. 7.

- Georges Ayache, Les présidents des États-Unis : histoire et portraits, Perrin, , 474 p. (ISBN 978-2-262-06420-4), p. 312.

- (en) « First Inaugural Address of Dwight D. Eisenhower », sur avalon.law.yale.edu, Faculté de droit de Yale (consulté le ).

- Wicker 2002, p. 18-20.

- (en) Townsend Hoopes, « God and John Foster Dulles », Foreign Policy, no 13, , p. 154-177 (JSTOR 1147773).

- Pach et Richardson 1991, p. 39-40.

- Pach et Richardson 1991, p. 77-78.

- Pach et Richardson 1991, p. 37.

- (en) « Chapter 5: Eisenhower Administration 1953-1961 », sur dol.gov, Département du Travail des États-Unis (consulté le ).

- Pach et Richardson 1991, p. 35-36.