Émile Henry (anarchiste)

| Naissance | |

|---|---|

| Décès |

(à 21 ans) 11e arrondissement de Paris |

| Pseudonyme |

Louis Dubois |

| Nationalité | |

| Formation | |

| Activités |

Écrivain, anarchiste, terroriste anarchiste |

| Père | |

| Mère | |

| Fratrie | |

| Parentèle |

Augustine Agoust (d) (neveu) |

Émile Henry (Barcelone, - Paris, ) est un anarchiste et criminel français, guillotiné pour avoir commis plusieurs attentats, dont le dernier visait les clients d'un café.

Jeunesse et études[modifier | modifier le code]

Famille[modifier | modifier le code]

Son père, Fortuné Henry, s'était battu dans les rangs des communards. Condamné à mort par contumace, il avait réussi à échapper à la répression qui suivit la défaite en se réfugiant en Espagne où naquirent ses deux fils. Il n'était revenu en France qu'en 1880 après l'amnistie[1].

La mère d'Émile Henry, Rose Caubet[2], était aubergiste, à l’enseigne À l’Espérance[3]. Son frère Jean-Charles Fortuné Henry, lui aussi militant anarchiste, collabora au journal L’En-dehors et fonda en 1903 la colonie libertaire d'Aiglemont.

Études[modifier | modifier le code]

Emile poursuit des études brillantes comme boursier à l'école Jean-Baptiste-Say, où l'un de ses professeurs le dépeint comme « un enfant parfait, le plus honnête qu'on puisse rencontrer ». Promis à une brillante carrière, il suit des études scientifiques en classes préparatoire et est admissible à l'École polytechnique[3]. Il décide de ne pas se présenter à l'oral du concours d'entrée, et justifie son choix auprès de ses professeurs en arguant tout d'abord d'une réticence à embrasser une carrière militaire, ainsi que par l'opportunité offerte par un membre de sa famille, riche industriel, qui lui a proposé de devenir son secrétaire particulier[1].

Attentats[modifier | modifier le code]

8 novembre 1892.

12 février 1894.

Le mardi , une bombe destinée à faire sauter les bureaux de la compagnie des mines de Carmaux est amenée par le concierge du bâtiment au commissariat de police du 1er arrondissement de Paris, sis 21, rue des Bons-Enfants. Elle y explose, tuant Étienne Fomorin, Marc Réaux, Henri Pousset et Charles Troutot, tous les quatre policiers ; une cinquième personne, Raymond Garin, garçon de recettes à la Compagnie des Mines de Carmaux[4] ; puis une sixième personne, le sous-brigadier Émile Henriot est victime d'une crise cardiaque en entrant sur les lieux du drame[5],[6].

Cette action a d'ailleurs donné lieu à une chanson de Marc Lemonnier et Guy Debord : La Java des Bons-Enfants[7].

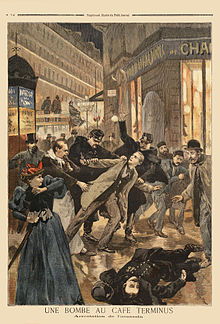

Fin 1892, Emile loue un appartement villa Faucheur dans le 20e arrondissement de Paris sous le nom d'emprunt de Louis Dubois ; il y prépare ses prochains attentats. Le , à 9 heures du soir, un garçon blond pénètre dans le café Terminus, à la gare Saint-Lazare. S'étant assis à un guéridon libre, Henry tira soudain d'une poche de son paletot une petite marmite de fer blanc bourrée d'explosifs et la lança en l'air[6]. Elle se heurta à un lustre, éclata et pulvérisa toutes les glaces ainsi que quelques tables de marbre. Ce fut un sauve-qui-peut général. Il y eut une vingtaine de blessés dont un succomba à ses blessures. Émile Henry prit la fuite, poursuivi par un agent de police et un garçon de café, auxquels se joignit un cheminot sur lequel il tira mais le manqua. Un peu plus loin, il blessa sérieusement un agent, l’agent Poisson, avant de se faire prendre.

Ses actes sont loin de faire l’unanimité parmi les anarchistes. Ainsi, Élisée Reclus déclare que « Tous les attentats dans le genre de celui du Terminus, les vrais compagnons les considèrent comme des crimes[6]. »

Procès[modifier | modifier le code]

Le , Émile Henry comparaît devant la cour d'assises de la Seine. Henri-Robert ayant refusé d'assurer sa défense, celle-ci est confiée à un jeune avocat récemment arrivé de Marseille, Nicolas Hornbostel.

À l'audience de la cour d'assises, Henry eut de cinglantes répliques : le président de la cour d'assises. – « Vous avez tendu cette main […] que nous voyons aujourd'hui couverte de sang. » Émile Henry. – « Mes mains sont couvertes de sang, comme votre robe rouge. »

Un juge lui reprochant de s'en être pris à des innocents lors de son attentat contre le café Terminus, l'accusé répliqua : « Il n'y a pas de bourgeois innocents[8] ! »

Au jury, il lut une déclaration célèbre (cf. ci-dessous).

« […] Je suis anarchiste depuis peu de temps. Ce n'est guère que vers le milieu de l'année 1891 que je me suis lancé dans le mouvement révolutionnaire. Auparavant, j'avais vécu dans les milieux entièrement imbus de la morale actuelle. J'avais été habitué à respecter et même à aimer les principes de Patrie, de Famille, d'Autorité et de Propriété.

Mais les éducateurs de la génération actuelle oublient trop fréquemment une chose, c'est que la vie, avec ses luttes et ses déboires, avec ses injustices et ses iniquités, se charge bien, l'indiscrète, de dessiller les yeux des ignorants et de les ouvrir à la réalité

[…] Il me suffira de dire que je devins l'ennemi d'une société que je jugeais criminelle

[…] Dans cette guerre sans pitié que nous avons déclarée à la bourgeoisie, nous ne demandons aucune pitié. Nous donnons la mort et nous devons la subir. C'est pourquoi j'attends votre verdict avec indifférence. Je sais que ma tête ne sera pas la dernière que vous couperez […]. Vous ajouterez d'autres noms à la liste sanglante de nos morts

[…] vous n'avez pas pu détruire l'Anarchie. Ses racines sont profondes : elle est née au sein d'une société pourrie qui s'affaisse ; elle est une réaction violente contre l'ordre établi ; elle représente les aspirations d'égalité et de liberté qui viennent battre en brèche l'autoritarisme actuel. Elle est partout. C'est ce qui la rend indomptable, et elle finira par vous vaincre et par vous tuer. »

« J’aime tous les hommes dans leur humanité et pour ce qu’ils devraient être, mais je les méprise pour ce qu’ils sont. »

Il est condamné à mort. En sortant, il s'écrie : « Camarades, courage ! Vive l'anarchie. »[Note 1].

Exécution[modifier | modifier le code]

21 mai 1894.

au cimetière d'Ivry.

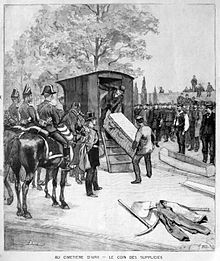

Il fut guillotiné le , par l'exécuteur Louis Deibler, à l’âge de 21 ans. Assistèrent à son exécution Maurice Barrès et Georges Clemenceau qui, bien que tous deux peu suspects de sympathie pour l'anarchisme, se montrèrent émus du sort du jeune homme. La foule salua le fourgon qui transportait le corps d'Émile Henry ainsi que le relata le même Barrès dans l'édition du journal Le Matin du .

Opposé à la peine de mort, Clemenceau écrira à son sujet : « Je sens en moi l'inexprimable dégoût de cette tuerie administrative, faite sans conviction par des fonctionnaires corrects. […] Le forfait d'Henry est d'un sauvage. L'acte de la société m'apparaît comme une basse vengeance[9]. »

Maurice Barrès l'évoque ainsi : « J'ai regardé mourir Émile Henry ; je fus le seul, je crois à lui sauver l'honneur, en affirmant comme j'avais vu, qu'il était mort avec une âme brave dans un corps qui claquait de froid. Mais si j'avais détourné la tête ou si j'avais menti ? Le pauvre exalté demeurait sans honneur[10]. »

Il fut inhumé le jeudi au cimetière de Brévannes (aujourd'hui Limeil-Brévannes)[11]

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Son procès est suivi, en particulier, par le journaliste et dessinateur de croquis d'audience Maurice Feuillet. Ses croquis sont publiés dans l'hebdomadaire d'actualité L'Univers illustré (texte en ligne sur Gallica).

Références[modifier | modifier le code]

- Badier 2010, p. 161.

- Gauthier Langlois, « Caubet Rose [épouse Henry] », sur Le Maitron, (consulté le ).

- Jean Birnbaum, « Le terrorisme à visage humain », Le Monde des livres, 10 juillet 2009, p. 1 et 6.

- Archives de Paris en ligne, actes de décès des victimes dressés à Paris 1er le 10/11/1892, vue 16/31.

- Le Petit Parisien, 11/11/1892, image BNF Gallica.

- « Anarchistes au XIXe siècle : la propagande par le fait », paris-luttes.info, (consulté le ).

- "La java des bons enfants" (circa 1960). Du temps des cerises aux feuilles mortes.

- André Salmon, La Terreur noire : chronique de l'action anarchiste, Jean-Jacques Pauvert éditeur, 1959.

- Michel Winock, Clemenceau, éditions Perrin, septembre 2007, cité p. 222.

- Les Amitiés françaises, Paris, éditions Émile-Paul-Frères, 1918, p. 250-251.

- « Le Petit Journal 26 mai 1894 », sur RetroNews - Le site de presse de la BnF (consulté le )

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Sources primaires[modifier | modifier le code]

- Émile Henry, Coup pour coup. Textes établis par Roger Langlais. Préface d'André Laude. Plasma, coll. Table Rase, 1977 (ISBN 2-901376-18-5).

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Walter Badier, Émile Henry : de la propagande par le fait au terrorisme anarchiste, Éditions libertaires, , 222 p. (ISBN 978-2-914980-58-6).

- Walter Badier, « Émile Henry, le « Saint-Just de l'Anarchie » », Parlement(s) : revue d'histoire politique, no 14, , p. 159-171 (ISSN 1768-6520 et 1760-6233, DOI 10.3917/parl.014.0159, lire en ligne).

- Vivien Bouhey (préf. Philippe Levillain), Les anarchistes contre la République : contribution à l'histoire des réseaux (1880-1914), Rennes, Presses universitaires de Rennes, coll. « Histoire », , 491 p. (ISBN 978-2-7535-0727-2, présentation en ligne), [présentation en ligne].

- Daniel Guérin, Ni dieu ni maître. Anthologie de l'anarchisme, tome 2. Rééd. La Découverte & Syros, 1999 (ISBN 2-7071-3035-4).

- Jean Maitron et Anne Steiner, « HENRY Émile, Jules, Félix [Dictionnaire des anarchistes] », sur Le Maitron, .

- John Merriman, Dynamite Club. L’invention du terrorisme moderne à Paris, Tallandier, 2009, 256 p. (ISBN 978-284734-568-1).

- André Salmon, La Terreur noire : chronique de l'action anarchiste, L'Échappée, Montreuil, 2008 (ISBN 978-2-915830-19-4).

- Dominique Petit, Fortuné Henry et la colonie libertaire d’Aiglemont : de la propagande pour Ravachol au syndicalisme révolutionnaire, éditions Terres Ardennaises / éditions Noir et Rouge, , 252 p. (présentation en ligne)

Vidéographie[modifier | modifier le code]

- Christian Mottier, Anarchie et terrorisme, Temps présent, Radio télévision suisse, , voir en ligne.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressource relative à la vie publique :

- La Grande Encyclopédie Larousse en ligne : notice biographique

- La déclaration intégrale d'Émile Henry à son procès

- Jean Lebrun, Philippe Pelletier, Les Anarchistes : le moment terroriste, et après ?, France Inter, , écouter en ligne

- L'intransigeant édition du 16 février 1894

- Naissance en septembre 1872

- Naissance à Barcelone

- Antimilitariste français

- Collaborateur de L'Endehors

- Terrorisme en France

- Personnalité condamnée pour activités terroristes

- Anarchiste français

- Condamné à mort exécuté en France au XIXe siècle

- Condamné à mort guillotiné

- Anarchiste exécuté

- Illégaliste

- Décès en mai 1894

- Décès dans le 11e arrondissement de Paris

- Décès à 21 ans