Histoire de la transition démocratique espagnole

L'histoire de la transition démocratique espagnole commence le , jour de l'annonce officielle de la mort du général Francisco Franco, où le « Conseil de régence » assuma temporairement les fonctions du chef de l'État. Deux jours plus tard, Juan Carlos Ier de Bourbon, désigné six ans plus tôt par Franco comme son successeur, serait proclamé roi devant les Cortes et le Conseil du Royaume. Au cours de cette période, le pays connaît une transition depuis un régime dictatorial vers un régime constitutionnel de démocratie représentative parlementaire. Elle constitue la première étape du règne de Juan Carlos Ier (es) et fait partie de la « troisième vague de démocratisation » — théorisée par le politologue américain Samuel P. Huntington dans son ouvrage The Third Wave: Democratization in the Late Twentieth Century —, qui débute en avril 1974 avec la « révolution des Œillets » au Portugal et culmine avec la chute des régimes communistes en Europe centrale et orientale en 1989. D'autre part, après la brève expérience de la Seconde République, la Transition constitue le deuxième processus de démocratisation de l'histoire de l'Espagne au cours du XXe siècle[1].

Dans un premier temps, le roi confirma dans ses fonctions le président du gouvernement du régime franquiste, Carlos Arias Navarro. Cependant, la difficulté à mener à bien des réformes politiques sous son mandat devint rapidement évidente et causa un éloignement progressif entre le politicien et le monarque. Finalement, le roi exigea sa démission le et l'obtint. Il le remplaça par Adolfo Suárez, qu'il chargea d'entamer des échanges avec les dirigeants des principaux partis politiques de l'opposition démocratique et des principales organisations sociales, plus ou moins légales ou tolérées, en vue d'établir un régime démocratique en Espagne.

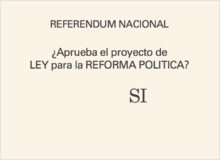

La voie utilisée fut celle proposée par Torcuato Fernández Miranda, président par désignation royale des Cortes franquistes : l'approbation d'une huitième Loi fondamentale, la Loi pour la réforme politique, rédigée par Fernández Miranda lui-même. Non sans tensions, elle fut finalement entériné par les Cortes et soumise à référendum le 15 décembre 1976 puis promulguée le 4 janvier 1977. Cette norme signifiait l'abrogation tacite du système politique franquiste en seulement cinq articles et un appel à des élections démocratiques.

Les élections, les premières depuis celles de février 1936, eurent lieu le 15 juin 1977[2]. La coalition de l'Union du centre démocratique (UCD), dirigée par Suárez, fut la liste la plus votée, sans toutefois obtenir la majorité absolue, et fut chargée de former un gouvernement. Le processus de construction de la démocratie en Espagne et d’élaboration d’une nouvelle constitution commença alors. Le 6 décembre 1978, la Constitution fut ratifiée par référendum avec le soutien de 87,78 % des voix, soit 58,97 % des électeurs inscrits, et entra en vigueur le 29 décembre. Adolfo Suárez reconnut ultérieurement, dans une interview avec la journaliste Victoria Prego, qu'il n'y avait pas eu de référendum sur la forme de l'État (monarchie ou république) car les sondages d'opinion réalisés par le gouvernement de l'époque prédisaient une victoire de l'option républicaine[3].

Au début de 1981, Adolfo Suárez démissionnea en raison de l'éloignement du monarque et de pressions internes dans son propre parti. Lors du vote au Congrès des députés pour élire Leopoldo Calvo-Sotelo (UCD) comme son successeur, eut lieu une tentative de coup d'État — connue sous le nom de 23-F —dirigée, entre autres, par le lieutenant-colonel de la Garde civile Antonio Tejero, le général Alfonso Armada et lieutenant-général Jaime Milans del Bosch.

Les tensions internes au sein de l'UCD minèrent peu à peu le soutien des citoyens tout au long de 1981 et 1982, conduisant à sa dissolution en 1983. La faction démocrate-chrétienne finit par rejoindre Alliance populaire, dont elle occupa ainsi le secteur du centre-droit ; les membres les plus proches de la social-démocratie rejoignirent les rangs du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE). Cependant, l'ancien président Suárez et un groupe de dissidents de l'UCD lancèrent un nouveau projet politique centriste, Centre démocratique et social (CDS), qui eut des représentants au Congrès jusqu'en 1993.

Le PSOE succéda à l'UCD après avoir obtenu la majorité absolue aux élections de 1982, occupant 202 des 350 sièges, ouvrant ainsi la ii législature démocratique. Pour la première fois depuis les élections générales de 1936, un parti de gauche formerait un gouvernement. La plupart des historiens considèrent que cet événement marque la fin de la Transition, mais d'autres prolongent la période jusqu'au , date de l'entrée officielle de l'Espagne dans la Communauté européenne.

La Transition se déroula dans un climat de violence : on décompte plusieurs centaines de meurtres, commis par des groupes terroristes, d'extrême gauche, principalement Euskadi Ta Askatasuna (ETA) et les Groupes de résistance antifasciste du premier octobre (GRAPO)[4], et d'autres d'extrême droite ; d'autres victimes périrent du fait de l'intervention des forces de l'ordre elles-mêmes. Les enquêtes estiment le nombre de morts dans une fourchette comprise entre 500 et 700 personnes (de 1975 au début des années 1980), la grande majorité dans des attentats terroristes, notamment du groupe armé ETA, directement responsable de plus de la moitié des décès[12]. C'est pourquoi l'historiographie récente remet en question la version longtemps dominante d'une transition exemplaire et qui serait survenue dans un climat de paix sociale, même relative[13],[14].

Délimitations[modifier | modifier le code]

S’il existe un consensus général dans l'historiographie pour situer le début de la transition au , date de la mort du dictateur Francisco Franco qui fut suivi deux jours plus tard par la proclamation de Juan Carlos Ier comme roi d’Espagne[15], les avis des spécialistes divergent pour ce qui est de la fin de la période[16] [17]. Certains auteurs la situent dès la célébration des premières élections démocratiques du 15 juin 1977[18]. D'autres l'arrêtent à l'approbation de la Constitution en décembre 1978, date à laquelle ils considèrent que le processus de transition institutionnelle d'un régime dictatorial vers un régime démocratique et constitutionnel est achevé. D'autres prolongent la période un peu plus longtemps, jusqu'à la tenue des premières élections selon la nouvelle loi fondamentale en mars 1979 ou à la tentative de coup d'État manquée de février 1981, entendant que jusqu'alors la menace d'un coup d'État émanant d'une partie de l' Armée était prégnante. Cependant, de nombreux historiens placent la fin de la transition dans les élections qui, en octobre 1982, donnèrent la victoire au Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE), date à laquelle un parti issu de l'opposition au franquisme, et pas du régime lui-même, comme l’avait été l’Union du centre démocratique (UCD), accéda au pouvoir[19],[20],[21],[22],[23],[24]. D'autres enfin établissent la fin de cette période en 1986, avec l'entrée de l'Espagne dans la Communauté économique européenne (future Union européenne)[25].

Contexte : la dictature franquiste entre 1969 et 1975[modifier | modifier le code]

Échec du continuisme immobiliste (1969-1973)[modifier | modifier le code]

Après la promulgation de la Loi organique de l'État en janvier 1967, la position de l'amiral Carrero Blanco, « numéro deux » virtuel de la dictature franquiste, se trouva renforcée lorsqu'il fut nommé neuf mois plus tard vice-président du gouvernement par le Generalísimo Franco[26]. Celui lui permit de mettre en marche la dénommée « Operación Príncipe »[27] (« opération Prince ») qui avait pour objectif d'obtenir de Franco la désignation de son successeur en la personne du fils de Juan de Borbón, Juan Carlos, qui était depuis 1948 sous la « tutelle » du Caudillo[28][29]. Le 22 juillet 1969, Franco le proposa aux Cortes franquistes comme son successeur à la tête du « Monarchie du Movimiento Nacional, continuatrice pérenne de ses principes et institutions », assumant le titre de prince d'Espagne. Les Cortes l'approuvèrent avec 491 votes favorables, 19 contre et 9 abstentions[30]. Dans son discours de présentation du prince, Franco dit une phrase qui serait longtemps rappelée dans les années suivantes, surtout après sa mort : avec ;a nomination de son successeur tout allait rester « attaché, et bien attaché » (atado y bien atado)[31]

En octobre 1969, fut formé le « gouvernement monocolore », terme inventé par ses détracteurs car composé presque exclusivement de « technocrates » de l'Opus Dei, de personnes liées ou fidèles à Carrero Blanco ou à Laureano López Rodó, sa « main droite[32] ». Carrero Blanco fut confirmé à la vice-présidence, mais exerçant en réalité les fonctions de président, puisque l'amiral recevrait dorénavant les ministres chaque semaine pour s'entretenir avec eux, et les trois ministres aperturistas — c'est-à-dire ceux favorable à une « ouverture » du régime : Manuel Fraga Iribarne, José Solís Ruiz et Fernando María Castiella — quittèrent le gouvernement[32].

Pendant les quatre années où le gouvernement « monocolore » fut au pouvoir, la rupture entre les « immobilistes », à la tête desquels l'amiral Carrero Blanco était déjà clairement placé, avec le soutien de Franco lui-même, et les aperturistas s'accentua[33][34][35]. Ces derniers, au fur et à mesure que leurs différences avec les « immobilistes » se creusaient, adoptèrent une position de plus en plus résolument « réformiste », lorsqu'ils furent convaincus que la seule issue possible au franquisme était la démocratie, bien qu'« aux contours vagues » et « sous tutelle » du pouvoir, tandis que les « continuistes immobilistes » réaffirmèrent leur refus d'introduire le moindre changement dans le régime franquiste, de sorte qu'on les appela aussi « ultras » ou le « bunker[36]. » Le problème fondamental était, comme le souligne Alfonso Pinilla García, que « la modernisation économique et la transformation sociale vécues dans les années soixante[37] se heurtaient à une structure politique paralysée, fermée à la participation et à la représentation politiques », et que ce choc générait « un conflit croissant dans la rue, les usines, l'université [...] et même au sein de certaines institutions qui, traditionnellement, servaient de soutien à la dictature, comme l'Église[38]. »

Vers le milieu de l’année 1973, l’échec politique du « continuisme immobiliste » de Carrero Blanco et des technocrates fut de plus en plus évident[39]. C'est ce que le ministre de l'Intérieur, Tomás Garicano Goñi, dénonça à Franco lui-même lorsqu'il présenta sa démission en mai 1973. Cependant, Carrero Blanco sortit de cette crise encore plus renforcé, étant nommé président du gouvernement par Franco, une position à laquelle Caudillo n'avait jamais voulu renoncer en 37 ans de dictature. Toutefois, le nouveau gouvernement de Carrero Blanco ne dura que six mois[40].

Toutefois, le nouveau gouvernement de Carrero Blanco ne dura que six mois. En effet, le matin du 20 décembre 1973, ETA commit un attentat spectaculaire— 75 kg d'explosifs militaires disposés sous l'asphalte, qui firent voler la voiture de l'amiral dans les airs — visant la voiture officielle de l'amiral Carrero Blanco dans une rue du centre de Madrid, provoquant sa mort. La prise en charge rapide du pouvoir par le vice-président Torcuato Fernández Miranda, face à l'état de confusion que suscita chez Francol'annonce de la nouvelle, empêcha la mise en œuvre des mesures extrêmes défendues par les secteurs « ultras » du régime et l'armée ne fut pas mobilisée — à la fin des funérailles le cardinal Tarancón qui avait présidé la cérémonie fut victime d'une tentative d'agression —[41]. C'est ainsi que commença la crise politique la plus grave de tout le franquisme, celui que Franco avait désigné pour assurer la survie de son régime après lui ayant été assassiné[42].

Crise finale du régime franquiste (1974-1975)[modifier | modifier le code]

Influencé par son entourage familial, Franco nomma Carlos Arias Navarro président du gouvernement en janvier 1974, ce qui supposait l'exclusion des technocrates de l'Opus Dei. Arias Navarro se tourna vers les « familles » du régime[43], essayant de maintenir un certain équilibre entre « continuistes » et « réformistes », bien qu'il eût pas de projet politique déterminé[44].

Dans un premier temps, il sembla adopter le projet « réformiste » lorsque, dans le discours de présentation du nouveau gouvernement, prononcé devant les Cortes franquistes le 12 février 1974, il fit certaines promesses d'ouverture[45],[46]. Mais ce nouvel « esprit du 12 février (es) », comme le baptisa la presse, ne dura que quelques semaines: à la fin du mois, l'archevêque de Bilbao Antonio Añoveros Ataún (en) reçut l'ordre de quitter l'Espagne pour avoir souscrit à une pastorale en faveur de la « juste liberté » du peuple basque, et quelques jours plus tard seulement, le 2 mars, l'anarchiste catalan Salvador Puig Antich, condamné pour le meurtre d'un policier, fut exécuté au garrot malgré les manifestations de protestations durement réprimées par la police et des demandes de grâce venues du monde entier[47],[48].

L'anachronisme et l'isolement franquisme devinrent évidents lorsque le 25 avril 1974 triompha au Portugal un coup d'État militaire qui mit fin à la dictature de Salazar, la plus ancienne d'Europe. Le sentiment d'assister à l'agonie et la crise finale du régime s'accentua lorsqu'en juillet 1974 le Franco fut hospitalisé pour une thrombophlébite, l'obligeant à céder temporairement ses pouvoirs au prince Juan Carlos, bien qu'il les reprît à peine rétabli, dès début septembre[49],[50].

Quelques jours plus tard, une nouveau brutal attentat à la bombe (es) d'ETA causa la mort de 12 personnes — et en blessa plus de 80 — dans une cafétéria de la calle del Correo de Madrid, rue adjacente la Puerta del Sol, au cœur de la capitale espagnole, et que les policiers de la Direction générale de la sécurité située à proximité avaient l'habitude de le fréquenter. Cet évènement raviva le « bunker » qui, soutenu par Franco lui-même, obtint le limogeage du ministre le plus « ouvert », Pío Cabanillas, le 29 octobre, entraînant, fait insolite dans l'histoire du franquisme, la démission par solidarité d'un autre ministre « réformiste », Antonio Barrera d'Irimo, et d'autres hauts responsables de l'administration de la même tendance, dont beaucoup seraient d'éminents protagonistes de la transition démocratique[51],[52][53].

Comme la mort du général Franco approchait, on assista à un renforcement progressif de l'opposition anti-franquiste et à une unification de ses diverses propositions afin de mettre fin à la dictature[54]. Le modèle suivi fut celui de l'Assemblée de Catalogne, créée en novembre 1971 et dont le slogan « Liberté, amnistie et statut d'autonomie » serait adopté par l'ensemble de l'opposition[55]. Ainsi, en juillet 1974, Santiago Carrillo, secrétaire général du Parti communiste espagnol (PCE), présenta à Paris la Junta democrática, premier fruit du processus de convergence de l'opposition au niveau national, et dont le programme était basé sur une rupture (es) avec le franquisme à travers la mobilisation citoyenne[56],[57]. Cependant, le PCE ne réussit pas à intégrer dans son organisation unitaire les forces d'opposition qui n'étaient pas disposées à accepter l'hégémonie communiste — en premier lieu le PSOE — et qui étaient également en désaccord avec les membres de la Junta sur une question fondamentale : ils étaient prêts à accepter la monarchie de Juan Carlos si elle menait le pays vers un système politique pleinement représentatif. Ces groupes finirent par former leur propre organisme en juin 1975, la Plateforme de convergence démocratique (es)[56],[58].

Le début de la crise économique en 1974, qui s'aggrava en 1975 avec l'inflation et la hausse du chômage qui en résulta, alimenta la vague de grèves et de mobilisations ouvrières la plus importante de l'histoire du franquisme[59], qui s'ajouta aux protestations des étudiants et des associations de quartier. Toutefois, si « la mobilisation antifranquiste contribua de façon décisive à la crise de la dictature, [...] elle n'atteignit jamais l'ampleur et l'intensité nécessaires pour provoquer son effondrement[60]. »

En outre, l'activité terroriste s'accrut, tant celle d'ETA — 18 morts en 1974 et 14 l'année suivante — que du FRAP — trois attentats mortels en 1975 —, ce qui intensifia la répression ; en août 1975 était approuvé un décret-loi « pour la prévention et la poursuite des délits de terrorisme et de subversion contre la paix sociale et la sécurité personnelle », qui rétablissait la juridiction militaire, comme durant le premier franquisme, donnant lieu à un emballement répressif spécialement sensible au Pays basque[61].

En application de la législation antiterroriste, entre le 29 août et le 17 septembre 1975, trois militants d'ETA et huit militants du FRAP furent soumis à différentes cours martiales et condamnés à mort, ce qui provoqua d'importantes réactions populaires et un rejet à l'étranger, ainsi que des demandes de clémence de la part des principaux dirigeants politiques européens, notamment du pape Paul VI[62]. Malgré cela, Franco ne pas commua pas les peines capitales de deux des trois militants de l'ETA et de trois des huit militants du FRAP, et tous cinq furent fusillés (es) le 27 septembre 1975. Cet événement, qualifié de « brutal » par la plus grande partie de la presse européenne, ne fit qu'accentuer le rejet international du franquisme et donna lieu à de nombreuses manifestations anti-franquistes dans plusieurs villes européennes. De même, les ambassadeurs des principaux pays européens quittèrent Madrid, si bien que le régime franquiste connut une nouvelle fois un isolement et une désapprobation très similaires à ceux qu'il avait subis dans l'immédiate après-guerre mondiale[63].

En réponse, le , le Movimiento Nacional organisa un rassemblement de soutien à Franco (es) sur la Plaza de Oriente à Madrid. Dans son discours, Franco, très faible et presque sans voix, affirma une fois encore qu'il existait une « conspiration maçonnico-gauchiste » « contre l'Espagne[64]. » Douze jours plus tard, le général tombait malade. Le 30 octobre, conscient de la gravité de son état — il avait déjà subi deux infarctus —, il transféra ses pouvoirs au prince Juan Carlos. Le 3 novembre, il subit une opération critique dans une salle d'opération improvisée du même palais du Pardo, avant d'être transféré à l'hôpital La Paz (es) de Madrid, où il subit une nouvelle intervention chirurgicale[65],[66].

Cependant, le prince Juan Carlos, chef de l'État par intérim, dut faire face à la très grave crise qui couvait dans la colonie du Sahara occidental, conséquence de la Marche verte des civils marocains organisée par le roi du Maroc Hassan II pour contraindre l'Espagne à lui céder le contrôle du territoire sur lequel elle revendiquait sa souveraineté. Le 14 novembre, l' accord tripartite de Madrid fut conclu, par lequel l'Espagne se retira de la colonie et en confia l'administration au Maroc — sa partie septentrionale — et à la Mauritanie — au sud[67],[68].

Aux premières heures de la matinée du 20 novembre 1975, le président du gouvernement Carlos Arias Navarro annonça à la télévision la mort de Franco puis lut son dernier message, qu'on dénomma le « testament politique » du dictateur[69]. Une chapelle funéraire fut installée au palais royal de Madrid, où de longues files d'attente se formèrent pour accéder au salon où se trouvait le cercueil ouvert du Caudillo. Aucun chef d'État ou de gouvernement n'assista aux funérailles qui suivirent, à l'exception du dictateur chilien Augusto Pinochet, grand admirateur de Franco[70].

Franco mourut alors que le régime vivait une profonde crise[72] : l'option continuiste manquait de viabilité et risquait d'entacher la légitimité de l'instituion monarchique ; les projets d'ouverture ou de réforme échouaient à la contrer, s'avérant incapable de susciter autour d'elle un amalgame de forces suffisant ; la voie du « rupturisme », soutenue par une mobilisation remarquable, semblait rendre inviables les deux options précédentes mais ne fut pas en mesure de renverser le régime . C'est finalement la voie de la réforme, « ambitieuse et décidée » en dépit des adversités, qui fut suivie[73].

Proclamation de Juan Carlos Ier[modifier | modifier le code]

Après la mort du général Franco le 20 novembre 1975, le Conseil de régence, formé par un lieutenant général, un archevêque et un membre du Movimiento, prit temporairement le pouvoir ; deux jours plus tard, le , le prince d'Espagne Juan Carlos de Borbón, désigné en juillet 1969 par le Caudillo comme son successeur « au titre de roi », fut proclamé sous le titre de Juan Carlos Ier devant les Cortes franquistes et le Conseil du Royaume. Après l'intervention « depuis l'émotion dans le souvenir de Franco » du président des Cortes Alejandro Rodríguez de Valcárcel, Juan Carlos prêta serment sur les Lois fondamentales du Royaume[74],[75], puis prononça un discours dans lequel il évita toute référence à la victoire de Franco dans la guerre civile et dans lequel, après avoir exprimé son « respect et sa gratitude » envers Franco, il demandait « que chacun comprenne avec générosité et noblesse que notre avenir sera basé sur un consensus effectif de concorde nationale[76],[77],[78],[79]. »

Avec son discours — « qui est tout un programme », selon Julio Gil Pecharromán (en) —[80] Juan Carlos posait clairement qu'il ne pariait pas sur le pur « continuisme immobiliste[81] » que préconisait le dénommé bunker — qui défendait la perpétuation du franquisme sous la monarchie établie par Franco, selon le modèle établi dans la loi organique de l'État de 1967 — [82] mais avec son message à l'Armée l'invitant à affronter l'avenir avec « une sereine tranquillité », il suggéra que la réforme se ferait depuis les institutions du régime lui-même[76],[77]. Les applaudissements les plus enthousiastes n'allèrent cependant pas au nouveau roi mais à la fille du général Franco, présente à la cérémonie[82],[83].

L'opposition antifranquiste, pour sa part, accueillit froidement et indifféremment le discours du roi[84]. Le PSOE affirma dans une note qu'« il n'avait surpris personne et qu'il a rempli son engagement envers le régime franquiste[76]. » Ainsi, « la mort du dictateur ne signifiait pas la mort simultanée de la dictature, comme on le prétend parfois ou comme le suggère une chronologie qui met fin au régime franquiste en 1975. La légalité et les institutions de Franco demeuraient intactes et le successeur désigné par le Caudillo « à titre de roi », dans l'acte de proclamation comme chef de l'État [...] jura devant les Cortes « d'appliquer et de faire appliquer les Lois fondamentales du Royaume et de garder loyauté envers les principes qui fondent le Mouvement National[85]. »

Le 27 novembre eut lieu la cérémonie religieuse d'exaltation du nouveau roi à l'église de San Jerónimo el Real. D'éminents chefs d'État ou des représentants de haut niveau de ceux-ci y assitstèrent : les présidents français et allemand, respectivement Valéry Giscard d'Estaing et Walter Scheel, le prince Philippe d'Édimbourg et le vice-président des États-Unis, Nelson Rockefeller, entre autres — ce qui n'était pas arrivé lors des funérailles du général Franco, auxquelles avaient uniquement assité le dictateur chilien Pinochet et l'épouse du dictateur philippin, Imelda Marcos, une clair indice que les projets réformistes de Juan Carlos bénéficiaient du soutien des démocraties occidentales —[86],[87],[88].

Il pouvait également compter sur le soutien de l'Église catholique, comme le mit en évidence le cardinal Tarancón dans l'homélie qu'il prononça lors de l'office religieux, où il n'évoqua pas la guerre civile — il fit seulement référence à « la figure exceptionnelle, désormais historique » du général Franco — et exhorta le roi à être le roi de « tous les Espagnols » — sans distinction entre gagnants et perdants —[82],[89],[90],[79]. Il défendit également le pluralisme politique, « basé sur l'amour qui, comme nous l'enseigne le Concile, doit être étendu à ceux qui pensent d'une manière différente de la nôtre. » À ce sujet, Manuel Fraga, ministre franquiste réformiste déclara : « Tarancón est allé trop loin, il se croit le cardinal Cisneros[91]. »

Le , Francisco Franco bénéficia de funérailles grandioses en présence du nouveau roi Juan Carlos Ier et de son épouse Sophie de Grèce[92],[93].

Le 25 novembre, le roi avait accordé la grâce à 5 226 prisonniers de droit commun et 429 prisonniers politiques[94]. L' opposition anti-franquiste le considéra comme une « insulte » et le quotidien français Libération intitula un article : « Espagne, 'pardon', 'insulte' ». Ce que l’opposition exigeait, c’était l'amnistie pour tous les prisonniers politiques et exilés, sans exception. À sa sortie de prison, Marcelino Camacho, leader des Commissions ouvrières illégales, condamné dans le « procès 1001 », déclara : « Cette grâce ne libère presque aucun des prisonniers politiques et ne permet pas aux exilés de revenir. Cette grâce non seulement ne ferme pas la perspective d'affrontement, mais la laisse intacte [...] Obtenir l'amnistie est une nécessité pour le pays tout entier, et pas seulement pour les familles des prisonniers[95]. » « La grâce est un geste qui signifie peu (ou rien) pour l'opposition, c'est pourquoi les mobilisations dans la rue reviennent pour demander une amnistie totale », commente l'historien Alfonso Pinilla García[96].

[modifier | modifier le code]

Le 2 décembre 1975, le roi nommait le franquiste aperturista Torcuato Fernández Miranda, son ancien précepteur, nouveau président des Cortes et du Conseil du Royaume — éléments clés du réseau institutionnel légué par la dictature franquiste —, en remplacement de l'« ultra » Alejandro Rodríguez de Valcárcel, dont le mandat avait expiré le 26 novembre[97],[98]. Le roi dut manœuvrer pour obtenir du Conseil l'inclusion dans la liste restreinte des candidats à la présidence des Cortes de celui qu'il avait choisi pour ce poste (les deux autres proposés étaient Licinio de la Fuente et Emilio Lamo de Espinosa[99]. » «La première bataille que le roi a menée en coulisses s'est soldée par une victoire de la Couronne. Son homme, Torcuato, occupera désormais la présidence des Cortes et du Conseil du Royaume, d'où il va manœuvrer pour favoriser la mise en œuvre de la réforme politique[100]. » Cependant, « Juan Carlos est un roi doté de larges pouvoirs... mais il a trois limites : le Gouvernement, le Conseil du Royaume et les Cortes. Sans l’accord de ces trois institutions, le monarque est lié. Lorsque Franco était chef de l'État, ces limitations n'existaient pas, mais maintenant le bunker surveille de près le monarque et met en application les entraves précédentes pour éviter de possibles changements qui « dénaturalisent » le régime du leader. [...] Le conflit interne est servi[101]. »

Si la nomination de Fernández Miranda fut accueillie avec indifférence par l'opposition antifranquiste — « Je me sens totalement et absolument responsable de tout mon passé, j'y suis fidèle, mais il ne m'attache pas, car le service au pays et au roi sont une entreprise d'espoir et d'avenir », déclara-t-il après son entrée en fonction —[102], la confirmation de Carlos Arias Navarro à la présidence du gouvernement causa une grande déception. Le journal clandestin du PCE Mundo Obrero (es) affirma qu'il s'agissait d'un « franquisme avec roi » et le prétendant carliste Charles-Hugues de Bourbon-Parme que c'était le gouvernement d'une « monarchie fasciste[103],[104],[98]. » Diverses personnalités de l'opposition réunies à Paris, convoquées par le Conseil de l'Europe pour évaluer la situation politique en Espagne, déclarèrent que Juan Carlos « n'a même pas été capable de changer le président du gouvernement hérité de Franco[105]. »

La déception fut partiellement atténuée lorsque à l'annonce de la composition du nouveau gouvernement, où figuraient les figures les plus marquantes du « réformisme » franquiste telles que Manuel Fraga, José María de Areilza et Antonio Garrigues, ainsi que d'autres « réformistes » franquistes issus des « familles » catholiques (Alfonso Osorio) et phalangistes (les « réformateurs bleus », Adolfo Suárez et Rodolfo Martin Villa)[106],[107]. Néanmoins, certains ministres étaient également proches des « ultras » comme le général Fernando de Santiago, l'amiral Pita da Veiga ou José Solís Ruiz[107]. Les membres du gouvernement furent en réalité imposés à Arias Navarro par le roi ; dans le cas de Suárez, il s'agissait d'une suggestion de Fernández Miranda[108],[109],[110]. Le nouveau gouvernement était souvent dénommé dans la presse « gouvernement Arias-Fraga-Areilza-Garrigues » ou « Arias-Fraga[111],[107]. » Selon Xosé Manoel Núñez Seixas, « c'était d'un cabinet hétérogène et contradictoire », avec un « Arias Navarro pusillanime, incapable d'imprimer un cap politique défini à sa gestion[112]. »

[modifier | modifier le code]

[modifier | modifier le code]

Selon Alfonso Pinilla García, le nouveau gouvernement d'Arias Navarro était « un gouvernement contradictoire, où la pulsion continuiste coexistait — et pas toujours en paix — avec le projet réformiste. Le Président du Gouvernement incarnait cette contradiction, car ces deux tendances habitaient en lui. » Lorsqu'il présenta le nouvel exécutif, le 13 décembre, il déclara qu'il entendait poursuivre le chemin de « perfectionnements et réformes » entrepris par le précédent exécutif, et évoqua une intention de parvenir à « une démocratie espagnole, nouant deux étapes de notre histoire. » Il termina son discours en disant : « Nous sommes appelés, nous nous réunissons, pour préserver et à poursuivre l'œuvre gigantesque de Francisco Franco, en la perfectionnant et en l'adaptant aux exigences de chaque moment[107],[113]. » Depuis lors, Arias devint comme « l'exécuteur testamentaire de Franco[114]. »

Arias Navarro n'avait pas à sa disposition de plan spécifique pour réformer le régime franquiste — au Conseil national du Movimiento, il déclara que le but de son gouvernement était la continuité du franquisme à travers une « démocratie à l'espagnole » —[115],[116] ; en outre, il pensait que les changements devaient être limités, comme lorsque le 28 janvier 1976, s'adressant aux procurateurs des Cortes lors de la séance de présentation de son gouvernement, il leur dit : « C'est notre tâche d'actualiser nos lois et nos institutions [...] comme Franco l'aurait désiré![117],[118]. » Torcuato Fernández Miranda nota dans son journal : « C'est un discours incohérent car on y devine facilement une difficulté terrible et une contradiction [...] C'est un homme de bunker, ce n'est pas un homme d'État ; C'est un politicien du franquisme[119]. »

Le gouvernement adopta le programme présenté par Fraga Iribarne, rejetant la proposition d'Antonio Garrigues de soumettre à référendum « des bases de révision constitutionnelle » incluant la reconnaissance de la souveraineté nationale — le ministre-secrétaire général du Movimiento (es) Adolfo Suárez l'accusa de vouloir la rupture et non la réforme (es) —[120] — et une proposition ultérieure d'Alfonso Osorio basée sur la convocation d'élections libres qui fut rejetée car elle ouvrait la voie à «un processus constituant[121] » —. Le projet de Fraga, « d'un arrière-goût canoviste et propre du XIXe siècle avec quelques touches du système parlementaire britannique[122] », visait à atteindre une démocratie « libérale » homologable avec celle des autres pays européens occidentaux à partir d'un processus graduel, contrôlé depuis le pouvoir, de changements progressifs des « lois fondamentales » franquistes. C'est pourquoi elle fut également connue sous le nom de « réforme dans la continuité » et sa base de soutien serait ce qu'on appela dès lors le « franquisme sociologique (es) » (que Fraga appellerait la « majorité naturelle »)[123][122]. Dans une déclaration faite au nom du gouvernement le , seulement deux jours après avoir été nommé vice-président et ministre de l'Intérieur, Fraga dit la phrase suivante :

« Le gouvernement estime indispensable la présence et la participation effectives, sans discriminations ni privilèges, des citoyens et des organisations sociales. Seront considérées avec une priorité spéciale l'extension des libertés et droits des citoyens, en particulier le droit d'association et les réformes des institutions représentatives pour élargir leur base, en veillant à ce que l'ensemble de notre ordre juridico-politique tende vers une plus grande homogénéité avec la communauté occidentale. »

Selon Alfonso Pinilla García, « la réforme de Fraga était démocratique, mais elle portait trop de traces d'hier[124]. » Selon Carme Molinero et Pere Ysàs, « elle n'impliquait pas l'établissement d'un régime démocratique », « un changement de régime », mais prétendait introduire « des changements dans le régime » pour doter de « légitimité démocratique » au réseau institutionnel de la dictature. « La trilogie franquiste famille, municipalité et syndicat continua d'être valide pour Manuel Fraga », soulignent Molinero et Ysàs. Le Congrès des députés serait élu en représentation des « familles » et le Sénat, de caractère « organique », serait composé de représentants des provinces, des syndicats et d'autres corporations, et disposerait également des sénateurs « permanents » (une adaptation de « 40 d'Ayete », procurateurs que Franco nommait directement parmi les membres du Conseil national du Movimiento, qui ne disparaissait pas)[125]. La réforme maintenait également le Conseil du Royaume[126]. Fraga réitéra qu'il fallait « éviter toute idée de rupture ou simplement de caractère constituant général. » « En des termes plus simples, continuité et loyauté envers le passé seulement sont compatibles avec le changement, avec la réforme, mais seul on ne réforme que ce qui veut être conservé[127]. » Au début de 1976, le régime ne s'acheminait donc pas encore vers une démocratie[128].

Selon Xosé Manoel Núñez Seixas , la réforme de Fraga « était une imitation du système parlementaire britannique, mais vu depuis la Chambre des lords et non depuis la Chambre des communes, qui libéralisait le système politique, mais ne le démocratisait pas pleinement, et qui n'adoptait pas de façon explicite le principe de la souveraineté nationale résidant dans l'ensemble des citoyens : c'était le roi qui nommait les gouvernements[129]. » Son objectif était, comme Fraga l'avoua au lieutenant-général Fernando de Santiago, de ne courir aucun risque « que la gauche gouverne en Espagne ». Pinilla García commente : « Voilà l'esprit de la réforme franquiste, un changement de régime contrôlé où la dictature se transformerait en une démocratie restreinte, toujours gérée par la classe politique qui avait gouverné la période finale de cette dictature[130],[131]. » Les principaux banquiers du pays avaient également intérêt à ce que la réforme fût limitée et le 4 mai 1976, ils se réunirent avec les ministres Alfonso Osorio et Adolfo Suárez pour connaître les plans du gouvernement. Le premier leur demanda de l'aider à organiser la droite — le « centre », dans la terminologie d'Osorio — et le second leur assura qu'il n'allait pas permettre que « ces forces politiques qui ont été loyales et ont clairement joué à l'intérieur du système ces quarante dernières années disparaissent » et que ce qui était proposé était « un changement prudent, une réforme sans risque[132]. »

Comme il s'agissait d'un projet de « démocratie restreinte », la « réforme Fraga » fut rejetée par l'opposition antifranquiste[124],[133]. Elle n’a pas non plus été bien accueillie par le bunker. L'ancien ministre José Utrera Molina déclara : « La réforme qui est défendue semble essentiellement viser le remplacement d'un régime par un nouveau, le simple démantèlement du régime actuel et une altération systématique de son essentialité politique[134]. »

Au sujet de l'ampleur du projet de réforme, le ministre des Affaires étrangères José María de Areilza fut plus clair dans des déclarations à la BBC — « Toi, avance, nous ferons ce qui est nécessaire pour que cela puisse être mené à terme », répondit le roi à Areilza lorsque celui-ci lui demanda s'il peut affirmer lors de visites dans d'autres pays que la monarchie s'engageait en faveur de la démocratie[135] — :

« La démocratie en Espagne est imparable. Mais nous avons besoin de temps. C'est une folie de penser que nous pouvons réaliser toutes les réformes en trois mois [...] En tout cas, à la mi-1977, nous devons avoir une assemblée composée entièrement de députés élus, qui sera la représentation de la démocratie espagnole [...]. Les forces armées ont déclaré qu'elles ne désirent qu'une seule chose, que les lois constitutionnelles espagnoles soient respectées et que la réforme suive les voies prévues par les lois fondamentales, et c'est exactement ce que nous allons faire. Rien de plus. Tout le reste n'est que spéculations. »

Cependant, ces déclarations contredisaient ce qu'affirmait le président du gouvernement, Arias Navarro. Lors de la présentation devant les Cortes franquistes du programme politique de son gouvernement le 28 janvier 1976, il commença et termina son discours par des références à Franco, « Caudillo incontesté et incontestable de notre peuple. » Il dit aux procurateurs (es) qu'« en tant que membres de la dernière législature de Franco, ils avaient reçu « le grand honneur d'être les exécuteurs testamentaires de sa mémoire et l'exceptionnel privilège de rendre opérationnel le mandat exprimé dans son dernier message, de sorte qu'il ne puisse pas être perdu dans les souvenirs mais qu'il reste au contraire vivant dans notre peuple[136]. » Le 11 février, il déclara : « Ce que je désire, c'est poursuivre le franquisme. Et tant que je serai ici ou que j'agirai dans la vie publique, je ne serai rien d'autre qu'un strict continuateur du franquisme sous tous ses aspects et je lutterai contre les ennemis de l'Espagne qui ont commencé à montrer leur tête et sont une minorité cachée et clandestine dans le pays[137]. » Il affirma également clairement ceux qui seraient exclu de la « démocratie espagnole[122],[138] » :

« Ni ceux qui utilisent la violence terroriste pour promouvoir leur cause, ni ceux qui promeuvent la dissolution sociale sous toutes les formes de l'anarchisme, ni ceux qui attentent à la sacro-sainte unité de la patrie, sous une forme ou une autre de séparatisme, ni ceux qui aspirent, avec l'aide extérieure et des méthodes sans scrupules, à établir le communisme totalitaire et la dictature d'un parti, quel que soit le masque sous lequel ils se présentent, ne peuvent espérer qu'on leur laisse utiliser les mêmes libertés qu'ils désirent détruire pour toujours. »

Pour que le projet soit couronné de succès, il fallait vaincre deux résistances : en interne, celle du « bunker » immobiliste, qui avait une forte présence au Conseil national du Mouvement et aux Cortes — les deux institutions qui devraient approuver les réformes des lois fondamentales —. en plus de l'Armée et l'Organisation syndicale espagnole franquiste ; et à l'extérieur du régime celui de l'opposition démocratique, avec laquelle il n'était prévu de négocier ou de s'entendre sur aucun point essentiel du processus, qu'on autoriserait néanmoins à participer aux élections à l'exclusion des « totalitaires », c'est-à-dire aux communistes. Sur ce dernier point, son modèle fut la Restauration de Cánovas[123][139]. Comme le souligne Javier Tusell, Fraga « feignait d'être Cánovas del Castillo sans tenir compte du fait que les circonstances étaient très différentes de celles d'il y a un siècle[140]. » Le problème fondamentalement posé par cette approche était que « sans légalisation communiste, il n’y aura pas de légitimité démocratique, pas de possibilité de rendre crédible un changement vers un régime de libertés. Qui croira à ce changement si le premier parti d’opposition en est exclu ? C'est dans cette contradiction que Fraga est pris[141]. »

Le projet se concrétisa dans la réforme de trois Lois Fondamentales, dont les changements devaient être examinés par une commission mixte gouvernement-Conseil national du Mouvement — proposée par Fernández Miranda y Suárez —[142],[143],[144],[133], et des lois sur le droit de réunion et d'association, ainsi qu'une modification du Code Pénal. La nouvelle « loi des réunions » fut approuvée par les Cortes franquistes le 25 mai 1976 — elle établissait que les manifestations de rue devaient disposer de l'autorisation du gouvernement. Quelques jours plus tard, le 9 juin, la nouvelle loi sur les associations politiques (es) fut également approuvé[145],[146], défendue par le ministre Adolfo Suárez, qui affirma que si l'Espagne était plurielle, les Cortes « ne pouvaient pas se permettre le luxe de l'ignorer » — une intervention qui impressionna notamment Areilza (« il dit ces choses qu'Arias aurait dû dire il y a des mois ») ainsi que le roi[115],[147]. Avec ce discours de défense des principes démocratiques — « Nous allons élever la catégorie politique de normal ce qui est tout simplement normal dans la rue. Nous allons jeter les bases d'une entente durable dans le respect de la légalité », déclara-t-il[148],[149] —. Suárez se situa à la gauche de Fraga, ce qui fut un facteur déterminant pour sa nomination comme nouveau président du gouvernement par le roi, en remplacement d'Arias Navarro[150].

La réforme Arias-Fraga resta lettre morte car deux jours plus tard, le 11 juin, les Cortes rejetèrent la modification du Code pénal qui qualifiait de délit l'affiliation à un parti politique, alors que sa possibilité était un prérequis indispensable pour que les lois sur les réunions et les associations récemment approuvées aient une portée quelconque[151],[152]. Les procurateurs, dans leur intention d'empêcher la légalisation du Parti communiste, introduisirent un amendement interdisant les organisations politiques favorables à « la mise en œuvre d'un régime totalitaire ». Comme le souligne Javier Tusell, « c'est ainsi qu'est né le paradoxe que ceux qui, dans le passé, avaient été tentés par un certain totalitarisme, se sentaient désormais habilités à opposer leur veto au totalitarisme des autres ». Le même jour, le Conseil national du Movimiento, dominé par les « ultras », rejeta le projet de réforme des lois fondamentales sur les Cortes et de la succession, conçu par Fraga, qui prétendait instaurer de nouvelles Cortes formées de deux Chambres disposant de pouvoirs identiques : une Chambre basse élue au suffrage universel représentant « les familles » du Movimiento Nacional, et un Sénat ou Chambre haute à caractère « organique (es)[153],[154],[155]. » Suite à l'échec de la « réforme franquiste[156] », le gouvernement se trouva dans « une impasse »[157].

Offensive de l'opposition démocratique : événements de Vitoria et Montejurra[modifier | modifier le code]

Au cours des deux dernières années de la dictature, l'opposition antifranquiste avait formé deux organisations unitaires pour la combattre : la Junta democrática, dirigée par le Parti communiste espagnol — le parti antifranquiste le plus établi, qui comptait alors environ 100 000 militants — [158], et la Plateforme de convergence démocratique (es), qui réunissait des partis antifranquistes « modérés » et du PSOE[159]. La Junta défendait la « rupture démocratique » avec le régime franquiste à travers une mobilisation citoyenne pacifique — qui aboutirait à une « action nationale » ou à une grève générale —, ce qui impliquait le rejet de la succession de Juan Carlos et de la monarchie « franquiste », la formation d'un gouvernement provisoire, la convocation d'un référendum sur la forme du gouvernement — République ou Monarchie — et l'amnistie, qui permettrait la libération des prisonniers pour crimes politiques et le retour des exilés[160],[158].

Pour sa part, la Plateforme de convergence démocratique prônait également une « rupture démocratique » avec le régime franquiste mais, souhaitant éviter de mettre en péril la stabilité sociale et politique, elle se montrait favorable à mener des négociations avec le gouvernement franquiste plutôt qu'à la mobilisation sociale. En outre, ses membres étaient prêts à renoncer à l'appel à un référendum sur la forme de gouvernement, ce qui signifiait l'acceptation de la nouvelle monarchie, à condition qu'elle conduise le pays vers l'établissement d'un système pleinement démocratique. Une autre limite qu’ils s’imposèrent fut de ne pas remettre en question le système économico-social en vigueur. Le PSOE soutint cette stratégie car il estimait qu'il n'y avait pas d'autre alternative pour parvenir à la démocratie, étant donné la « faiblesse » de l'opposition anti-franquiste[161]. Ni la Junta ni la Plataforma n'évoquèrent une restauration de la République. « Cela faisait quelque temps déjà que les secteurs les plus importants de l'opposition antifranquiste avaient remplacé le dilemme entre république et monarchie par un autre, aux contours plus diffus, entre démocratie et dictature[162]. »

Le PCE et la Junta Democrática impulsèrent une grande mobilisation contre la monarchie « franquiste ». Il y eut de l'agitation dans les universités, des manifestations lieu aux cris de « Liberté et amnistie », violemment réprimées par la police — comme celle qui eut lieu à Barcelone le dimanche 1er février et qu'un rapport de police qualifia de « la plus importantes de toutes celles qui se sont produites au cours des dernières années [...] Jamais l'opposition au régime n'avait fait une démonstration de force comme celle déployée hier » ; elle se répéta une semaine plus tard, convoquée par l'Assemblée de Catalogne et incluant la revendication du statut d'autonomie —[163],[164], et une vague de grèves fut déclenchée, d'une envergure bien supérieure à celles, déjà très significatives, de 1974 et 1975. Les raisons des grèves convoquées par les « commissions ouvrières » illégales[116] étaient fondamentalement économiques — les conséquences du choc pétrolier de 1973 » s'aggravaient — mais avaient aussi des motivations politiques puisque les demandes d'augmentations de salaire ou d'améliorations des conditions de travail étaient accompagnées d'autres revendications comme la liberté syndicale, la reconnaissance du droit de grève, la liberté de réunion et d'association, allant parfois jusqu'à exiger clairement l'amnistie pour les prisonniers politiques et les exilés[165],[166].

Dans ce contexte, le roi Juan Carlos mandata Manuel Prado y Colón de Carvajal, un homme en qui il avait une confiance absolue, à Bucarest pour qu'il rencontre Ceaucescu dans pour que ce dernier demande à Santiago Carrillo, secrétaire général du PCE et ami personnel du dictateur communiste roumain, de modérer son discours et ses actions contre la monarchie « franquiste[167] ». Manuel Prado dit à Ceaucescu (qui transmettra le message à Carrillo, quoique ce dernier n'en tînt pas compte et entra clandestinement en Espagne le 7 février 1976, s'installant à Madrid, dans le quartier d'El Viso)[168] :

« Le roi veut que Santiago Carrillo sache qu'il s'engage à demander à ces institutions d'envisager la possibilité de légaliser le Parti Communiste. Quand ? Il n'y a pas de délai, peut-être un an, peut-être deux, c'est un processus qui nécessite du temps. En échange, le roi demande à Monsieur Carrillo de cesser ses attaques contre l'institution et ses critiques envers le processus politique que le roi compte mettre en place. Sa Majesté demande modération et tempérance à Santiago Carrillo et lui demande également de la patience. »

Le gouvernement répondait aux mobilisations par la répression, en dépit de quelques concessions, comme l'abrogation de 15 articles du décret-loi antiterroriste promulgué en août 1975, qui s'était trouvé mis en œuvre le mois suivant dans les dernières condamnation à mort du régime[169]. Le ministre de l'Intérieur Manuel Fraga compara même la grève générale déclarée à Sabadell les 24 et 25 février 1976 à l'« occupation de Petrograd en 1917[170],[171]. » Le 24 février, un travailleur mourut à Elda sous les tirs de la police et le 3 mars, les incidents les plus graves eurent lieu à Vitoria, entraînant la mort de cinq ouvriers et près de cinquante blessés, dont douze grièvement, également à cause de balles tirées par des policiers, et une centaine d'autres à cause des passages à tabac infligés par les « gris (es) ». Une grève générale fut immédiatement déclarée au Pays basque et en Navarre en solidarité avec les victimes, avec une énorme répercussion, y compris dans d'autres régions, ce qui, selon David Ruiz, mit « à découvert l'incapacité du gouvernement central à contrôler la situation[170],[172],[173]. » Le président Arias Navarro proposa de déclarer l'état d'urgence, mais Adolfo Suárez, alors ministre de l'Intérieur par intérim en l'absence de Fraga, en voyage à l'étranger, s'y opposa et veilla à ce que la mesure ne fût pas appliquée. Il limogea également les policiers responsables de l'opération[174],[175].

Pour une bonne partie de l'opposition, les « événements de Vitoria » montrèrent le vrai visage de la « réforme Arias-Fraga » ; les manifestations et grèves s'intensifièrent, avec pour conséquence des affrontements avec les forces de l'ordre public — à Basauri, près de Bilbao, une le travailleur mourut peu de temps après ; ce fut également le cas d'un autre à Tarragone —[176],[177]. Le président du gouvernement Arias Navarro dressa un bilan très négatif de la situation : « L'université est insurgée, personne ne soutient le gouvernement, la presse est contre sans exception ; Il existe une conspiration militaire latente qui bloque les réformes [...] un nouveau revirement est annoncé [...] il y a un sentiment unanime de la classe ouvrière hostile au gouvernement[178]. »

Quelques jours après les événements de Vitoria, la cour martiale ouvrit ses séances contre huit officiers (un commandant et sept capitaines) accusés d'appartenir à l'Union militaire démocratique (UMD) clandestine et arrêtés l'année précédente. Ils furent condamnés à des peines de prison et expulsés de l'armée, en dépit des demandes de grâce émanant de divers secteurs[179]. Malgré tout, les mobilisations ne furent pas suffisamment suivies pour renverser le gouvernement, qui réussit à maintenir le contrôle dans la rue, et encore moins la « monarchie franquiste[180]. » Il était donc de plus en plus évident que l'option d'une « rupture démocratique » accompagnée d'une « action nationale décisive » n'était pas viable, et son principal partisan, le PCE, décida en mars 1976 de changer de stratégie et de se rallier à la voie de la « rupture concertée » défendue par l'opposition « modérée » et le PSOE, mais sans la mobilisation des citoyens pour exercer une pression continue sur le gouvernement et l'obliger à négocier avec l'opposition[151],[181],[182]. « Le rapport de forces réel en Espagne, avec une Armée et des forces de l'ordre pleinement fidèles à l'héritage de Franco et vigilantes devant tout débordement qu'ils jugeassent révolutionnaire, et des élites tardofranquistes aux commandes des postes clés de l'administration centrale et locale, d'importantes organisations sociales, du contrôle de l'opinion publique et du pouvoir économique et financier, rendaient peu viables une rupture révolutionnaire », affirme Núñez Seixas. Cependant, selon ce même historien, « les mobilisations populaires, multiformes et aux objectifs divers, agirent à des moments décisifs comme un élément correcteur, dans la pratique, d'éventuelles involutions dans le processus de réforme[183]. » Molinero et Ysàs vont plus loin et estiment que « l'intense mobilisation sociale des premiers mois de 1976 fut capable d'arracher l'initiative politique au gouvernement[184]. »

Le changement de stratégie du PCE permirent la fusion, le 26 mars, des deux organisations unitaires de l'opposition, la Junta Democrática et la Plateforme de convergence démocratique, donnant lieu à une nouvelle organisation baptisée Coordination démocratique (es) (CD) — populairement connue sous le nom de « Platajunta » —. Dans son premier manifeste[185], elle rejetait la « réforme Arias-Fraga » et exigeait une amnistie politique immédiate, la pleine liberté d'association et une « rupture ou alternative démocratique moyennant l'ouverture d'une période constituante qui conduise à travers une consultation populaire, basée sur le suffrage universel, à une décision sur la forme de l'État et du gouvernement, ainsi que la défense des droits et libertés politiques pendant cette période[186]. » Ainsi, on passa du premier scénario de rupture avec un soulèvement populaire à l'exigence de la convocation d’élections générales dont pourrait découler un processus constituant[187],[188],[189],[190].

« La constitution de CD comporta une étape décisive dans la création d'une alternative démocratique et l'inquiétude du gouvernement était logique, d'autant plus lorsque d'autres groupes s'y incorporèrent dans les semaines suivantes[191]. » « La Platajunta était une mauvaise nouvelle pour Manuel Fraga, qui jouait avec la tactique du « diviser pour mieux régner » afin de percer l'unité interne de l'opposition et rendre ainsi plus viable son projet réformiste[192]. » Au lendemain de la constitution de la Platajunta, Fraga fit part à son homologue au gouvernement José María Areilza de son irritation de vérifier « qu'après leur avoir offert [aux membres de l'opposition] un terrain de jeu aux règles généreusement fixées, ils sortent désormais avec le front populaire. La tolérance est terminée ! ; finie l'autorisation de réunions et de conférences ! ». Il ordonna immédiatement la détention de certains membres éminents de l'opposition, comme Antonio García Trevijano, fondateur de la Junta Democrática. Areilza écrivit dans son journal : « Fraga est aussi un de ceux qui croient parfois que Franco est encore vivant et que la société politique espagnole doit être considérée comme quelque chose qui attend que le gouvernement octroie grâcieusement ses réformes démocratiques, au cadeau duquel il faut répondre par un dix de conduite[193]. »

Un exemple de la stragégie du « diviser pour mieux régner » de Fraga est la tolérance dont il fit preuve, peu après la formation de la Platajunta, à l'insu d'Arias Navarro et du Conseil des ministres[194], envers le syndicat socialiste UGT qui célébrait son 30e congrès en Espagne, camouflé sous le terme de « Journées d'études ». Selon l'historien David Ruiz, cette décision était due au fait que le gouvernement cherchait à renforcer « le syndicat socialiste renaissant et affaibli face au danger que représentent les commissions ouvrières illégales étroitement liées au PCE », comme le démontrerait le fait que « pendant la célébration dudit congrès avec la présence d'invités d'une représentation des syndicats européens, le leader de CC OO, Marcelino Camacho, avait été de nouveau emprisonné avec d'autres hommes politiques à la sortie d'une réunion de la Platajunta tenue dans un hôtel du centre de Madrid[195],[196],[197],[198]. » En réponse aux commentaires faits par d'autres ministres lors de la réunion du gouvernement du 2 avril sur les répercussions négatives que pourraient avoir ces arrestations, Fraga répondit : « Ce sont des communistes et, par conséquent, je ne les lâcherai pas ». Areilza indiqua dans son journal que Fraga l'avait justifié ainsi : « Je dois de temps en temps secouer le parti [communiste] et mettre ses dirigeants en prison. Hier Montero, aujourd'hui Camacho. Tant que ce ton sera maintenu, l’Armée ne s’opposera pas à la réforme[199]. »

Lors du Congrès tenu du 15 au 18 avril[200], le secrétaire général de l'UGT Nicolás Redondo indiqua clairement que l'UGT maintiendrait son indépendance et ne s'intègrerait pas au syndicat unique antifranquiste défendu par les Commissions ouvrières[201]. Une centaine de procurateurs des Cortes franquistes publièrent un manifeste de protestation connu sous le nom de « Écrit des 126 » contre l'autorisation donnée au congrès camouflé de l'UGT[202]. D'autre part, la « réforme syndicale », promue par le ministre des relations syndicales Rodolfo Martín Villa, incluait l'UGT mais laissait de côté les Commissions ouvrières « communistes[203]. » Ainsi, l'Assemblée générale des CC OO dut être célébrée clandestinement à Barcelone trois mois plus tard[197].

Au cours des premiers mois de 1976, les attaques d'ETA se poursuivirent et causèrent la mort de six personnes, un garde civil et cinq civils, dont le maire de Galdácano, assassiné le 9 février. Le 5 avril avait lieu l'évasion de 29 prisonniers, dont 27 membres d'ETA, de la prison de Ségovie (es), qui furent arrêtés douze jours. Le 8 avril, on trouva dans un fossé le corps de l'homme d'affaires Ángel Berazadi, enlevé par ETA quelques jours auparavant et assassiné parce que sa famille n'avait pas payé la rançon exigée par le groupe terroriste. Dix jours plus tard, une fusillade eut lieu en Navarre entre la garde civile et un commando de l'ETA, entraînant la mort de cette dernière. Le 3 mai, Manuel Fraga, ministre de l'Intérieur, avertissait : « Les terroristes doivent savoir que s'ils veulent la guerre, ils l'auront. L'État le fera de façon civilisée, mais d'une manière tenace et implacable[204]. » Selon Alfonoso Pinilla García, l'« Armée est de plus en plus inquiète car de nombreux officiers supérieurs estiment que les actions menées n'ont pas la rigueur nécessaire ». En effet, le 8 mars, un grand groupe de généraux s'était réuni au domicile du lieutenant-général Alfonso Pérez Viñeta et avait fait part de ses préoccupations au roi par l'intermédiaire du lieutenant-général Fernando de Santiago, vice-président du gouvernement délégué aux affaires de défense. Ils entendaient « imposer un changement de gouvernement avec des personnes plus proches du franquisme et dotées d'un plus grand sens de l'autorité[205]. » Parallèlement, la Confédération nationale des anciens combattants (es) publia plusieurs manifestes dans lesquels elle proposa un coup d'État militaire « pour rétablir l'ordre[206]. » L'un d'eux affirmait[206] :

« L'édifice de l'État s'érode. On laisse passer l'initiative politique dans les mains de la subversion qui marque le terrain de jeu qui convient le mieux à ses intérêts, tandis que les institutions politiques restent impuissantes, endormies ou démantelées. À l'Université, on n'étudie pas, on crie. Une grande partie des moyens de communication sociaux deviennent les porte-parole de la subversion et marginalisent les attitudes de loyauté politique ou de fidélité aux lois. »

Pour empêcher la célébration de la Journée internationale des travailleurs, les forces de sécurité de l'État descendirent dans la rue le 1er mai et les principaux dirigeants syndicaux furent arrêtés pour empêcher sa célébration. Seuls certains actes furent autorisés, comme l'hommage socialiste à Pablo Iglesias au cimetière civil de Madrid ou un rassemblement communiste à la Casa de Campo, bien que celui-ci fût interrompu par la police lorsque les participants commencent à crier : « la démocratie ne se fera pas sans nous, la démocratie ne se fera pas sans le Parti communiste[207] ». Le 4 mai, l'éditorial du premier numéro du journal El País déclarait : « La réforme politique annoncée ne satisfait pas aux exigences minimales qu'exigent le respect des principes de démocratie et la liberté et ne peut pas non plus obtenir l'adhésion des nouvelles générations d'Espagnols. [...] Bien entendu, messieurs : ce n'est pas cela, ce n'est pas cela[208] ».

Le dimanche 9 mai eurent lieu les événements de Montejurra au cours desquels s'affrontèrent les deux secteurs opposés du carlisme, qui se soldèrent par deux morts et quatre blessés par des coups de feu tirés par des membres de la faction intégriste et philofasciste des partisans de Sixte-Henri de Bourbon-Parme, contre le mouvement antifranquiste et « socialiste autogéré » dirigé par son frère Charles-Hugues, président du Parti carliste, sans que les forces de l'ordre public interviennent, conformément aux instructions qu'ils avaient reçues de Manuel Fraga avant son partir au Venezuela en voyage officiel[181],[209],[210],[211]. L'enquête policière qui suivit, « développée avec une énorme lenteur et de nombreux obstacles », démontra l'implication dans les événements de néofascistes italiens et argentins, ainsi que de certains appareils de l'État et des services secrets espagnols. « Au fil des années, les liens entre cet épisode, appelé Opération Reconquista par ses promoteurs, avec d'autres complots voués à la déstabilisation seraient révélés[212]. » Le Tribunal de l'ordre public (es) finit par classer le dossier en janvier 1977, sans poursuivre aucun des responsables (l'auteur de la fusillade avait été identifié et arrêté, tout comme le secrétaire de Sixte-Henri, expulsé du pays sans pouvoir être jugé)[213].

Selon Alfonso Pinilla García, ce « nouvel épisode tragique enterrera le premier gouvernement de la monarchie et son projet de réforme politique déjà éprouvé » et, avec les événements de Vitoria en mars, « ils confirmeront au roi la nécessité d'ouvrir une profonde crise de gouvernement dans lequel, avant tout, devra tomber Carlos Arias Navarro[214] ». « L'image répressive et immobiliste que véhiculait le gouvernement mit fin à toute possibilité d'élargir les soutiens au gouvernement. Depuis mars, l'essai du projet « réformiste » du premier gouvernement de la monarchie était discrédité. L’opposition démocratique rejeta frontalement la réforme qui menait à un système politique loin d’être comparable à une démocratie, du moins à court terme. Dans le même temps, le recours continu à la répression accrut la contestation et la délégitimation de cette proposition. Le résultat de tout cela fut que le « gouvernement de la réforme » perdit le cap avant même d'avoir présenté son projet global. [...] Les mort des cinq travailleurs de Vitoria devinrent un point de non-retour pour le gouvernement Arias-Fraga[215] ».

[modifier | modifier le code]

« Le discrédit du gouvernement Arias-Fraga était devenu une difficulté pour la consolidation de la monarchie souhaitée par Juan Carlos de Borbón, et une partie de la classe politique franquiste et du monarque étaient prêts à agir en conséquence[216] . » À propos d'Arias Navarro, Areilza écrivait dans son Diario de un ministro de la monarquía (« Journal d'un ministre de la monarchie », publié en 1977) : « Sa stature de dirigeant était discutable ; son autorité nulle. Il ne connaissait pas en profondeur les problèmes politiques, économiques ou sociaux du pays. Son expérience était essentiellement policière et répressive. "Sa passion les services secrets[216]. »

Début juin 1976, le roi visita les États-Unis et dans son discours (en anglais) devant le Congrès, dont Arias Navarro ignora le contenu exact, il confirma son engagement à doter l'Espagne d'une pleine démocratie[217],[218]. Juan Carlos déclara : « La monarchie veillera à ce que, selon les principes de la démocratie, la paix sociale et la stabilité politique soient maintenues en Espagne, tout en garantissant l'accès ordonné au pouvoir des différentes alternatives de gouvernement, selon les désirs du peuple espagnol librement exprimés[219],[220]. » Un mois et demi plus tôt, le magazine Newsweek avait rapporté que le roi avait déclaré à l'un de ses journalistes — ce qui ne fut jamais démenti — qu'« Arias est un désastre incurable[115],[221],[222]. » L'article « est une bombe qui a explosé sous le siège d'Arias Navarro », commente Adolfo Pinilla García[223]. Le même historien souligne qu'au début du mois de mars le père de Juan Carlos, Juan de Borbón, s'était rendu à Madrid et avait dit à son fils : « Si tu ne renvoies pas Arias, la réforme sera impossible, la démocratie n'aura pas lieu. Le bunker fera ses affaires et la Couronne disparaîtra[224]. »

Quelques jours après la diffusion de la nouvelle par Newsweek, Arias Navarro fit des déclarations télévisées dans lesquelles il s'en prenait durement à l'opposition démocrate, notamment au PCE : « nous ne tomberons pas dans la naïveté de construire un système de libertés en collaboration avec ceux qui les nient, les méprisent et cherchent leur destruction[208] », tandis que ses relations avec le roi, n'ayant jamais été bonnes[225], s'étaient détériorées au point qu'Arias avait avoué à l'un de ses plus proches collaborateurs : « Il m'arrive comme avec les enfants ; Je ne le supporte pas plus de dix minutes[226][227]. » De son côté, Juan Carlos commenta auprès de Torcuato Fernández Miranda : "Je pense que parfois [Arias Navarro] en vient à croire qu'il est plus fort que moi et qu'au fond, il ne m'accepte pas comme roi[227]. »

Le 11 juin, le projet de réforme « Arias-Fraga » échoua lorsque les Cortes franquistes obligèrent le gouvernement à retirer le projet de loi modifiant le Code pénal par lequel l'appartenance à un parti politique n'était plus un délit — contre l'avis de Fraga car « un gouvernement qui ne prend pas de risques, surtout dans les périodes de transition, et bien il a perdu » — et le Conseil national du Mouvement, repris par le bunker, rejetta la modification des Lois Fondamentales proposée par le Gouvernement. Avec l'échec de la réforme de Fraga, la chute d'Arias apparaissait comme inéluctable[228].

Le 1er juillet, après que le roi déclara à Areilza « cela ne peut pas continuer, sous peine de tout perdre »[226],[229], il convoqua le président Arias Navarro au palais de la Zarzuela et il exigea qu'il présente sa démission., ce qu'il fit immédiatement[230],[226],[231],[232],[233]. Le même jour, Arias réunit le Conseil des ministres, après être passé par le Valle de los Caídos pour visiter le mausolée de Franco[234].

Deux jours plus tard, samedi 3 juillet, Torcuato Fernández Miranda se réunit avec le Conseil du Royaume pour présenter au roi une liste de trois candidats pour occuper la présidence du Gouvernement. Après de subtiles manœuvres, Fernández Miranda parvint à inscrire sur la liste le nom d'Adolfo Suárez, « le candidat du roi » (et, surtout, le sien, car Fernández Miranda avait convaincu Juan Carlos de placer à la présidence quelqu'un qui se laisserait facilement guider, « mieux qu'un président fermé dans à sa posture initiale »)[235],[230],[226],[236]. Les deux autres candidats étaient Federico Silva Muñoz et Gregorio López Bravo[237],[236]. Le discours que Suárez avait prononcé le 9 juin en défense de la loi sur les associations finit par convaincre Juan Carlos et Fernández Miranda qu'il était le candidat idéal pour remplacer Arias : « énergique, ambitieux, mais élégant, sans ennemis dans le régime, bien vu des forces armées (on se souvient encore de sa bonne gestion lors des événements tragiques de Vitoria ) et jeunes, avec des airs nouveaux[234]. » En sortant de la réunion, Fernández Miranda déclara aux journalistes : « Je suis en mesure d'offrir au roi ce qu'il m'a demandé[238]. » Le même après-midi, Juan Carlos convoqua Suárez au palais de la Zarzuela. Lorsque le roi lui dit qu'il voulait qu'il soit président du gouvernement, Suárez répondit : « Il était temps ![239] »

La nomination de Suárez causa une énorme confusion et déception au sein de l'opposition démocratique et des milieux diplomatiques, ainsi que dans les rédactions des journaux[230],[240],[238]. Ricardo de la Cierva, qui deviendrait ministre de Suárez, écrivit que sa nomination avait été une « immense erreur[241],[242],[238]. » D'autre part, la télévision publique espagnole, seule existante à l'époque, souligna que « le nouveau président se distinguait de la classe politique technocratique ou réformiste du régime franquiste, en allusion indirecte à Areilza ou Fraga[243]. »

Selon l'historien David Ruiz, le choix de Suárez était dû au fait que sa carrière politique présentait « le double avantage de ne pas éveiller la suspicion des franquistes les plus influents en raison du caractère discret des fonctions qu'il avait exercées (gouverneur civil de Ségovie, directeur général de TVE, ministre avec un portefeuille sans importance dans le dernier gouvernement d'Arias Navarro) et celui de connaître de près certaines structures de l'administration du régime franquiste, y compris la télévision, depuis laquelle il avait renforcé durant le tardofranquisme la diffusion de l'image favorable du prince Juan Carlos, avec lequel il partagea également le fait d'appartenir à la même génération et certaines passions[244]. »

Pour sa part, l'historien Xosé Manoel Núñez Seixas souligne également que Suárez « possédait quatre qualités remarquables à cette époque. Il était fidèle au monarque, qu'il connaissait depuis la fin des années soixante et jouissait de sa confiance absolue ; Il venait du régime, ce qui le rendait acceptable aux yeux de l'appareil franquiste, et il connaissait parfaitement les tenants et les aboutissants de la structure de l'État et du Mouvement. [...] Il était également conscient du pouvoir de la télévision à une époque où les médias audiovisuels connaissaient une forte expansion d'audience, mais dépendaient entièrement de l'État ; et c'était un grand négociateur en coulisses, habile sur les courtes distances, capable de nouer des complicités avec divers acteurs[243]. »

Suárez serait chargé, avec Torcuato Fernández Miranda, de réaliser la « quadrature du cercle », comme l'appelle Núñez Seixas : « la transition d'un régime dictatorial à une monarchie constitutionnelle sans jamais rompre la légalité ni créer un vide de pouvoir », à travers une auto-dissolution du régime précédent en utilisant les postulats de ses propres lois et principes fondamentaux. L'opération signifiait, selon l'instigateur de la procédure, Fernández Miranda, passer « de la loi à loi à travers la loi[243]. »

Gouvernement Suárez (juillet 1976-juin 1977) : la réforme comme « rupture consentie »[modifier | modifier le code]

Projet réformiste : la loi pour la réforme politique[modifier | modifier le code]

Adolfo Suárez forma un gouvernement de jeunes « réformistes » franquistes, n'incluant aucune personnalité marquante — Fraga, Areilza et Garrigues refusèrent de participer —[245], mais qui ne manquait pas d'expérience politique — on disait qu'il était un « gouvernement des PNNs », en référence aux « professeurs d'université non numéraires », une manière de disqualifier les ministres figures provisoires de second rang —[244],[246]. Le secteur le mieux représenté était celui des « réformistes » démocrates-chrétiens du groupe Tácito ou assimilés (Alfonso Osorio, Marcelino Oreja, Landelino Lavilla, Leopoldo Calvo Sotelo, etc.), suivis par les « réformistes bleus » (c'est-à-dire ceux passés par la Phalange), comme Suárez lui-même et Rodolfo Martín Villa ou Fernando Abril Martorell[247],[248]. Un des membres du cabinet seulement, l'amiral Pita da Veiga, avait été ministre sous Franco[249]. Au sujet de la jeunesse relative du gouvernement, Fraga Iribarne commenta : « Ils ont mis notre génération à la retraite anticipée[226]. » Mundo Obrero, le journal clandestin du PCE, estima qu'il durerait si peu qu'il l'appela « gouvernement d'été[250]. » Cependant, l'opposition démocratique « put rapidement vérifier que la nomination de Suárez impliquait un changement de scénario[251]. »

Dans sa première déclaration, faite devant les caméras de TVE avant la formation du gouvernement, Adolfo Suárez tenta de donner une image très proche des « préoccupations de la nation », qui sont « mes préoccupations », déclara-t-il, et affirma qu'il proposait de « gouverner avec le consentement des gouvernés[252]. » Le 16 juillet, une fois le gouvernement formé, il publia une déclaration contenant d'importantes nouveautés en matière de language et d'objectifs, et intégrant certaines demandes de l'opposition. Il déclara que le gouvernement ne représentait pas des options de parti, mais qu'il constituait plutôt un « gestionnaire légitime pour établir un jeu politique ouvert à tous » et que son objectif était de garantir « que les gouvernements du futur soient le résultat de la livre volonté de la majorité des Espagnols[249],[253]. » Après avoir exprimé sa conviction que la souveraineté résidait dans le peuple, on annonça que celui-ci s'exprimerait librement lors d'élections générales qui seraient convoquées avant le 30 juin de l'année suivante. Il s’agissait selon Suárez « d’élever au rang de normal ce qui est tout simplement normal au niveau de la rue »[254],[253]. Outre la concession d'une amnistie la plus possible, ce qui fut le point de la déclaration le plus souligné par la presse[255], on offrait un moyen de dialogue avec l'opposition démocratique, bien que le gouvernement se réservât toujours le dernier mot sur la direction du processus. Enfin, on annonça que la « réforme politique » entreprise serait soumise à référendum[247]. Le nouveau gouvernement chercha à véhiculer une image de rupture nette avec celui d'Arias et c 'est ainsi qu'il faut entendre l'utilisation de termes ou de points emblématiques des revendications de l'opposition, comme l'amnistie[255]. Selon Alfonso Pinilla García, « la principale feuille de route de la Transition, sans détails, était déjà esquissée dans cette déclaration programmatique du 16 juillet 1976[256]. »

Les premières mesures adoptées par le gouvernement étaient conformes à l'objectif qu'il s'était fixé. Le 30 juillet, il approuva une large amnistie — bien qu'il s'agisse en réalité d'une grâce —[257] pour « les crimes et délits à motivation politique ou d'opinion », sans inclure toutefois ceux qui avaient « mis en danger ou porté préjudice à la vie ou à l'intégrité des personnes », et fit en sorte que les Cortes approuvent la réforme du Code pénal sur les partis politiques qui avait avorté le 11 juin. L'accord conclu consistait à interdire les organisations politiques favorables à « la mise en œuvre d'un régime totalitaire » et « soumises à la discipline internationale » — des précautions visant clairement le PCE —[153],[258],[259],[258].

Concernant la « réforme politique », le nouveau gouvernement apprit de l'échec de la « réforme Arias-Fraga » que la tentative de modifier les lois fondamentales du franquisme devait se faire par le biais d'une seule, mais incisive, nouvelle « loi fondamentale », qui impliquerait l'abrogation de facto de tout le régime[260]. Le premier gouvernement Suárez mit ainsi au point un programme dépassant l'approche basée sur l'évolution graduelle des lois fondamentales du franquisme, en partant de l'acceptation du principe de souveraineté nationale[253].

Selon l'historien Javier Tusell, le projet de réforme politique fut rédigé conjointement par le président des Cortes, Torcuato Fernández Miranda, le vice-président du gouvernement Alfonso Osorio et le ministre de la Justice Landelino Lavilla, et plusieurs ébauches en furent réalisées[249], bien que le premier et fondamental document fût élaboré par Fernández Miranda — « Voilà ça, qui n'a pas de père », déclara-t-il à Suárez en lui présentant son projet le 23 août —[261],[262].

Le projet final fut approuvé par le Conseil des ministres le 10 septembre[263]. Il s'intitulait Loi pour la réforme politique[264] ; « pour » et non « de », ce qui signifiait, selon Julio Gil Pecharromán (en), que la légitimité du processus de démocratisation ne reviendrait pas au Parlement franquiste en vigueur lui-même, qui le rendrait possible par son approbation de la loi, mais à un autre, pluraliste et constituant, et élu au suffrage universel[265],[266]. Son contenu était très simple : création de nouvelles Cortes, composées de deux chambres, le Congrès des députés et le Sénat, composés respectivement de 350 et 207 membres, élus au suffrage universel, à l'exception des sénateurs nommés par le roi — pas plus d'un cinquième du total des membres de la chambre haute —[265],[267]. Concernant le Sénat, une modification significative fut introduite par rapport au projet de Fernández Miranda, puisqu'il avait proposé un Sénat aux réminiscences « organiques » dans lequel seulement 102 des 250 membres seraient élus au suffrage universel[268].

Comme le souligne Javier Tusell, « l'élément fondamental de la loi de réforme politique était la convocation d'élections et la configuration d'un cadre institutionnel minimal pour les réaliser[269]. » Cependant, simultanément toutes les institutions établies par les « lois fondamentales » hormis ces nouvelles Cortes se trouvaient implicitement abolies, c'est-à-dire toutes les institutions franquistes sans exception : le Conseil national du Movimiento et le Movimiento Nacional lui-même, les Cortes établies dans la loi de 1942, le Conseil du Royaume et le Conseil de Régence de la loi de 1967, etc. Si bien que la loi de réforme, en réalité, liquidait ce qu'elle prétendait réformer[270]. Dans le préambule de la loi, en fondant la légitimité sur le suffrage universel, une sorte d'« auto-rupture » était introduite dans les institutions franquistes ; il serait néanmoins finalement supprimé en concession aux secteurs franquistes les plus réticents à approuver le projet de loi[271],[272]. Dans les articles de cette « huitième loi fondamentale du franquisme », un changement substantiel du régime politique était proposé, mais sans remettre en question la forme de gouvernement, la monarchie[271]. « Le langage et les concepts fondamentaux changeaient : on faisait appel à la souveraineté du peuple qui choisirait un Parlement représentatif ; la rhétorique sur une démocratie espagnole sui generis et le dictionnaire politique franquiste particulier disparaissaient[273]. »

Pendant la rédaction du texte du projet de loi, plusieurs gouvernements étrangers insistèrent pour qu'une consultation soit menée sur la forme de gouvernement (monarchie ou république). Face à cela, et dans le but de déterminer les intentions de vote du peuple espagnol, le président commanda diverses enquêtes, qui donnaient la victoire à l'option républicaine sur l'option monarchique. Dans une interview accordée à la journaliste Victoria Prego (es) en 1995, le président Suárez glissa, en couvrant le micro, cette confidence qui resterait censurée pendant plus de vingt ans :il avait décidé de mentionner le roi dans la loi, et ainsi il pu faire comme si elle la monarchie avait été soumise à referendum[274] [275]. Ce faisant, « il obtint une légitimation indirecte de la monarchie devant le monde extérieur, en particulier devant les gouvernements d'Europe occidentale, qui, après le résultat favorable du plébiscite, semblaient satisfaits », explique Núñez Seixas[276].

L'obstacle suivant était d'amener les Cortes franquistes à se « suicider » — leur « hara-kiri », selon l'expression consacrée[277] — et à voter en faveur d'une loi qui signifiait leur disparition et celle du régime pour céder la place à la démocratie. En outre, de nombreux autres obstacles devraient être surmontés : convaincre les dirigeants militaires de la nécessité d’une réforme ; expulser les franquistes immobilistes des postes de pouvoir ; convaincre l’opposition démocratique de la valeur de la réforme et l’amener à participer au processus de sa légitimation, tant en interne qu’à l'international[270].

Le rapprochement avec l’opposition démocratique et ses limites[modifier | modifier le code]