« Chevelure de Bérénice » : différence entre les versions

→Observation des étoiles : non, pas durant tout l'année justement (par ex elle est inobservable durant sa période de conjonction avec le soleil fin septembre/début octobre) |

→Étoiles : Trad sections supernovae, autres étoiles, exoplanètes |

||

| Ligne 93 : | Ligne 93 : | ||

=== Étoiles variables === |

=== Étoiles variables === |

||

Plus de 200 [[étoile variable|étoiles variables]] sont connues dans la Chevelure de Bérénice<ref name="ut">{{Lien web |langue=en |url=http://www.universetoday.com/20405/coma-berenices/ |titre=Coma Berenices |éditeur=Universe Today |auteur=Tammy Plotner |date= 24 décembre 2015 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>. [[Alpha Comae Berenices|α Comae Berenices]] est une possible [[étoile variable de type Algol]]<ref>{{Lien web |langue=en |url=https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-506 |titre=Alert Notice 506: Alpha Com eclipse observing campaign |éditeur=[[AAVSO]] |date=16 janvier 2015 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>. [[FK Comae Berenices]], dont la magnitude varie de 8,14 à 8,33 sur une période de 2,4 jours, est le prototype de la classe des étoiles variables [[étoiles variable de type FK Comae Berenices variable|de type FK Comae Berenices]]<ref name="ut" /> et il s'agit de l'étoile où l'on a découvert le ''phénomène [[tache stellaire|flip-flop]]''<ref>{{Article |langue=en |titre=Flip-flops of FK Comae Berenices |périodique=Astronomy & Astrophysics |volume=553 |pages=A40 |auteur1=Thomas Hackman |auteur2=Jaan Pelt |auteur3=Maarit J. Mantere |et al.=oui |date=22 mars 2013 |doi=10.1051/0004-6361/201220690 |bibcode=2013A&A...553A..40H |arxiv =1211.0914}}</ref>. Des [[étoile variable de type Alpha2 Canum Venaticorum|variables de type α<sup>2</sup> CVn]] y ont été recensées, comme [[13 Comae Berenices]] et [[AI Comae Berenices]]{{sfn|Garfinkle|1997|p=127}}. [[FS Comae Berenices]] est une [[étoile variable semi-régulière]], une [[géante rouge]] dont la magnitude varie entre 5,3 et 6,1 selon une période d'environ deux mois. [[R Comae Berenices]] est une [[étoile variable de type Mira|variable de type Mira]] avec une magnitude, au maximum, de quasiment 7<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=H.J.P Arnold |auteur2=Paul Doherty |auteur3=Patrick Moore |titre=The Photographic Atlas of the Star |éditeur=CRC Press |année=1999 |page=128 |isbn =0-7503-0654-8}}</ref>. La constellation comprend 123 [[étoile variable de type RR Lyrae|RR Lyrae]]<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ast.obs-mip.fr/users/leborgne/dbRR/ |titre=Coma Berenices |éditeur=RR Lyrae stars: the GEOS maxima database |date=11 mars 2008 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>, la plupart étant situées dans l'amas [[M53]]<ref name="m53"/>. Une de ces étoiles, [[TU Comae Berenices]], pourrait être un [[étoile binaire|système binaire]]<ref>{{Article |langue=en |arxiv=1605.03242 |titre=TU Comae Berenices : Blazhko RR Lyrae Star in a Potential Binary System |périodique=Article en ligne |auteur1=Pierre de Ponthière |auteur2=Franz-Josef Hambsch |auteur3=Kenneth Menzies |auteur4=Richard Sabo |date=10 mai 2016}}</ref>. La galaxie [[M100]] contient environ 20 [[Céphéide]]s, qui ont été observées par le [[Hubble (télescope spatial)|télescope spatial Hubble]]<ref name="m100"/>. |

Plus de 200 [[étoile variable|étoiles variables]] sont connues dans la Chevelure de Bérénice<ref name="ut">{{Lien web |langue=en |url=http://www.universetoday.com/20405/coma-berenices/ |titre=Coma Berenices |éditeur=Universe Today |auteur=Tammy Plotner |date= 24 décembre 2015 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>. [[Alpha Comae Berenices|α Comae Berenices]] est une possible [[étoile variable de type Algol]]<ref>{{Lien web |langue=en |url=https://www.aavso.org/aavso-alert-notice-506 |titre=Alert Notice 506: Alpha Com eclipse observing campaign |éditeur=[[AAVSO]] |date=16 janvier 2015 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>. [[FK Comae Berenices]], dont la magnitude varie de 8,14 à 8,33 sur une période de 2,4 jours, est le prototype de la classe des étoiles variables [[étoiles variable de type FK Comae Berenices variable|de type FK Comae Berenices]]<ref name="ut" /> et il s'agit de l'étoile où l'on a découvert le ''phénomène [[tache stellaire|flip-flop]]''<ref>{{Article |langue=en |titre=Flip-flops of FK Comae Berenices |périodique=Astronomy & Astrophysics |volume=553 |pages=A40 |auteur1=Thomas Hackman |auteur2=Jaan Pelt |auteur3=Maarit J. Mantere |et al.=oui |date=22 mars 2013 |doi=10.1051/0004-6361/201220690 |bibcode=2013A&A...553A..40H |arxiv =1211.0914}}</ref>. Des [[étoile variable de type Alpha2 Canum Venaticorum|variables de type α<sup>2</sup> CVn]] y ont été recensées, comme [[13 Comae Berenices]] et [[AI Comae Berenices]]{{sfn|Garfinkle|1997|p=127}}. [[FS Comae Berenices]] est une [[étoile variable semi-régulière]], une [[géante rouge]] dont la magnitude varie entre 5,3 et 6,1 selon une période d'environ deux mois. [[R Comae Berenices]] est une [[étoile variable de type Mira|variable de type Mira]] avec une magnitude, au maximum, de quasiment 7<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur1=H.J.P Arnold |auteur2=Paul Doherty |auteur3=Patrick Moore |titre=The Photographic Atlas of the Star |éditeur=CRC Press |année=1999 |page=128 |isbn =0-7503-0654-8}}</ref>. La constellation comprend 123 [[étoile variable de type RR Lyrae|RR Lyrae]]<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.ast.obs-mip.fr/users/leborgne/dbRR/ |titre=Coma Berenices |éditeur=RR Lyrae stars: the GEOS maxima database |date=11 mars 2008 |consulté le=10 mars 2019}}</ref>, la plupart étant situées dans l'amas [[M53]]<ref name="m53"/>. Une de ces étoiles, [[TU Comae Berenices]], pourrait être un [[étoile binaire|système binaire]]<ref>{{Article |langue=en |arxiv=1605.03242 |titre=TU Comae Berenices : Blazhko RR Lyrae Star in a Potential Binary System |périodique=Article en ligne |auteur1=Pierre de Ponthière |auteur2=Franz-Josef Hambsch |auteur3=Kenneth Menzies |auteur4=Richard Sabo |date=10 mai 2016}}</ref>. La galaxie [[M100]] contient environ 20 [[Céphéide]]s, qui ont été observées par le [[Hubble (télescope spatial)|télescope spatial Hubble]]<ref name="m100"/>. |

||

=== Supernovae === |

|||

Plusieurs [[supernova]]e ont été découvertes dans la Chevelure de Bérénice. Quatre d'entre-elles, [[SN 1940B]], [[SN 1969H]], [[SN 1987E]] et [[SN 1999gs]], ont été observées dans la galaxie [[NGC 4725]]<ref name="iau">{{Lien web |url=http://www.cbat.eps.harvard.edu/lists/Supernovae.html |titre=Liste de supernovae |éditeur=[[Union astronomique internationale|UAI]], [[bureau central des télégrammes astronomiques]] |consulté le=11 mars 2019}}</ref> et quatre autres ont été découvertes dans la galaxie [[M99]] (NGC 4254) : [[SN 1967H]], [[SN 1972Q]], [[SN 1986I]] et [[SN 2014L]]<ref name="iau"/>. Quant à la galaxie [[M100]] (NGC 4321), on en a découvert cinq, qui sont [[SN 1901B]], [[SN 1914A]], [[SN 1959E]], [[SN 1979C]] et [[SN 2006X]]<ref name="iau"/>. SN 1940B, découverte le {{date|5|mai|1940}}, fut la première [[supernova de type II]] observée<ref>{{ouvrage |langue=en |auteur=Albert G. Petschek |titre=Supernovae |éditeur=Springer Science & Business Media |année=2012 |page=60 |isbn =1-4612-3286-4}}</ref>. [[SN 2005ap]], découverte le {{date|3|mars|2005}}, est à ce jour la seconde supernova la plus lumineuse jamais observée, avec une [[magnitude absolue]] maximale d'environ −22,7<ref>{{Article |langue=en |titre=SN 2005ap: A Most Brilliant Explosion |périodique=The Astrophysical Journal |volume=668 |numéro=2 |pages=L99 |auteur1=Robert M. Quimby |auteur2=Greg Aldering |auteur3=J. Craig Wheeler |et al.=oui |date=3 septembre 2007 |doi=10.1086/522862 |arxiv=0709.0302 |bibcode = 2007ApJ...668L..99Q }}</ref>. En raison de sa grande distance par rapport à la Terre, qui est de 4,7 milliards d'années-lumière, elle ne fut pas visible à l’[[œil nu]] et a été découverte à l'aide de télescopes. SN 1979C, découverte en 1979, a conservé sa luminosité dans le domaine des [[rayon X|rayons X]] durant 25 ans malgré son déclin en lumière visible<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://www.esa.int/Our_Activities/Space_Science/The_supernova_that_just_won_t_fade_away |titre=The supernova that just won't fade away |éditeur=[[ESA]] |date=21 juillet 2005 |consulté le=11 mars 2019}}</ref>. |

|||

=== Étoiles avec exoplanètes === |

|||

La Chevelure de Bérénice contient sept [[exoplanète]]s connues<ref>{{Lien web |langue=en |url=http://phl.upr.edu/projects/habitable-exoplanets-catalog/stats/constellations |titre=HEC: The Constellations of Exoplanets |éditeur=Planetary Habitability Laboratory University of Puerto Rico at Arecibo |consulté le=10 mars 2019}}</ref>. L'une d'entre-elles, [[HD 108874 b]], possède une [[insolation]] similaire à celle de la Terre<ref>{{Ouvrage |langue=en |titre=Naming the extrasolar planets |auteur=W. Lyra |éditeur=INSPIRE / High-Energy Physics |page=23}}</ref>. [[WASP-56]] est une étoile de type spectral G6 semblable au Soleil et de magnitude apparente 11,48, et on lui a découvert une planète qui fait 0,6 fois la masse de [[Jupiter (planète)|Jupiter]] et dont la [[période orbitale]] est de 4,6 jours<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Faedi, F. |auteur2=Pollacco, D. |auteur3=Barros, S. C. C. |et al.=oui |date=2013 |titre=WASP-54b, WASP-56b, and WASP-57b: Three New Sub-Jupiter Mass Planets from SuperWASP |périodique=Astronomy and Astrophysics |volume=551 |pages=A73–90 |doi=10.1051/0004-6361/201220520 |arxiv = 1210.2329 |bibcode = 2013A&A...551A..73F}}</ref>. |

|||

=== Autres étoiles === |

|||

La Chevelure de Bérénice contient également l'[[étoile à neutrons]] [[RBS 1223]] et le [[pulsar]] [[PSR B1237+25]]<ref name="Nagle"/>. RBS 1223 est membre des ''[[Les Sept Mercenaires (étoiles à neutrons)|Sept Mercenaires]]'', un groupe de jeunes étoiles à neutrons<ref>{{Article |langue=en |auteur=F. Haberl |titre=The Magnificent Seven: Magnetic fields and surface temperature distributions |périodique=Astrophysics and Space Science |volume=308 |pages=181 |doi=10.1007/s10509-007-9342-x |date=4 septembre 2006 |arxiv=astro-ph/0609066 |bibcode = 2007Ap&SS.308..181H}}</ref>. En 1975, la première source extrasolaire de [[rayonnement ultraviolet extrême]], la [[naine blanche]] [[HZ 43]], fut découverte dans la Chevelure de Bérénice<ref>{{Article |langue=en |périodique=[[New Scientist]] |titre=Two satellites to observe the unobservable |numéro=1684 |date=30 septembre 1989 page=56 |issn =0262-4079}}</ref>. En 1995, il y eut un sursaut très rare de la [[nova naine|nova naine de type WZ Sagittae]] [[AL Comae Berenices]]<ref>{{Ouvrage |langue=en |nom=Mobberley |pérnom=Martin |titre=Cataclysmic Cosmic Events and How to Observe Them |éditeur=Springer Science & Business Media |année=2009 |page=32 |isbn=0-387-79946-X}}</ref>. Un sursaut de [[GO Comae Berenices]], une [[nova naine|nova naine de type SU Ursae Majoris]], qui s'est produit en {{date|juin 2003}} a été observé par [[photométrie (astronomie)|photométrie]]<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Akira Imada |auteur2=Taichi Kato |auteur3=Makoto Uemura |et al.=oui |titre=The 2003 Superoutburst of an SU UMa-type Dwarf Nova, GO Comae Berenices |périodique=Article en ligne |date=17 décembre 2004 |arxiv=astro-ph/0412450}}</ref>. |

|||

== Objets célestes == |

== Objets célestes == |

||

Version du 11 mars 2019 à 01:48

| Chevelure de Bérénice | |

Vue de la constellation. | |

| Désignation | |

|---|---|

| Nom latin | Coma Berenices |

| Génitif | Comae Berenices |

| Abréviation | Com |

| Observation | |

| (Époque J2000.0) | |

| Ascension droite | Entre 11h 58m 25.0885s et 13h 36m 06.9433s[1] |

| Déclinaison | Entre 33.3074303° et 13.3040485°[1] |

| Taille observable | 386 deg2 (42e) |

| Visibilité | Entre 90° N et 56° S |

| Méridien | 15 mai, 21h00 |

| Étoiles | |

| Brillantes (m≤3,0) | 0 |

| À l’œil nu | 69 |

| Bayer / Flamsteed | 44 |

| Proches (d≤16 al) | 1 |

| La plus brillante | β Com (4,23) |

| La plus proche | β Com (30 al) |

| Objets | |

| Objets de Messier | 8 (M53, M64, M85, M88, M91, M98, M99, M100) |

| Essaims météoritiques | Coma bérénicides |

| Constellations limitrophes | Bouvier Chiens de chasse Grande Ourse Lion Vierge |

| modifier |

|

La Chevelure de Bérénice est un ancien astérisme du ciel boréal qui a été défini comme l'une des 88 constellations modernes. Elle est localisée entre le Lion à l'ouest et le Bouvier à l'est, et est visible des deux hémisphères. Son nom fait référence à la reine Bérénice II d'Égypte, qui sacrifia sa longue chevelure pour en faire une offrande votive à Aphrodite[2]. Elle a été introduite dans l'astronomie occidentale durant le troisième siècle av. J.-C. par Conon de Samos et a été confirmée comme une constellation par Gérard Mercator et Tycho Brahe. La Chevelure de Bérénice est l'une des seules des constellations modernes avec l'Écu de Sobieski qui est nommée d'après un personnage historique.

Les principales étoiles de cette faible constellation sont α Comae Berenices, β Comae Berenices et γ Comae Berenices. Elles forment un triangle rectangle, duquel les tresses imaginaires de Bérénice, formées par l'amas d'étoiles de la Chevelure de Bérénice, pendent. L'étoile la plus brillante de la constellation est β Comae Berenices, une étoile de la séquence principale similaire au Soleil de magnitude apparente 4,2. La Chevelure de Bérénice abrite le pôle nord galactique et l'un des amas de galaxies les plus riches connus, l'amas de la Chevelure de Bérénice, lui-même contenu au sein du superamas de la Chevelure de Bérénice. La galaxie Malin 1, située dans la constellation, est la première galaxie à faible brillance de surface géante connue. La supernova SN 2005ap, découverte dans la Chevelure de Bérénice, est la seconde plus brillante qui jamais observée, et SN 1940B fut le premier exemple de supernova de type II observé. L'étoile FK Comae Berenices est le prototype d'une classe éponyme d'étoiles variables. La constellation abrite le radiant d'une pluie de météores, les Coma Bérénicides, dont les météores ont une vitesse parmi les plus rapides, jusqu'à 65 km/s.

Histoire

À l'origine, la Chevelure de Bérénice n'était qu'un astérisme. Elle fut reconnue en tant que tel depuis l'époque hellénistique[3] (ou bien plus tôt, selon certains auteurs), et c'est l'une des seules des 88 constellations modernes nommée d'après une figure historique[4] avec l'Écu de Sobieski. Elle a été introduite dans l'astronomie occidentale durant le troisième siècle av. J.-C. par Conon de Samos, l'astronome de la cour du roi égyptien Ptolémée III Evergetes (fl. 246 av. J.-C.-221 av. J.-C.), afin d'honorer son épouse, Bérénice II[5]. Bérénice fit la promesse de sacrifier sa longue chevelure sous la forme d'une offrande votive afin que Ptolémée rentre sain et sauf de la Troisième guerre de Syrie[6]. Les savants modernes ne sont pas certains si Bérénice fit le sacrifice avant ou après le retour de Ptolémée ; il a été suggéré qu'elle le fit après le retour de Ptolémée (vers Mars–Juin ou Mai ), quand Conon présenta l'astérisme conjointement avec le savant et poète Callimaque de Cyrène durant une soirée publique[7]. Dans le poème de Callimaque, Aetia (composé autour cette période), Bérénice dédia ses tresses « à tous les dieux ». Dans la transcription latine du poème par le poète Catulle et dans le Poeticon astronomicon de Hygin, elle dédia ses tresses à Aphrodite et les plaça dans le temple d'Arsinoé II (identifiée après la mort de Bérénice à Aphrodite) à Zephyrium. Selon le Poeticon astronomicon, le matin qui suivit, les tresses avaient mystérieusement disparu. Conon proposa qu'Aphrodite les avait en fait placées dans le ciel, comme une reconnaissance du sacrifice de Bérénice[6].

Callimaque appela l'astérisme plokamos Berenikēs ou bostrukhon Berenikēs en grec, traduit ensuite en latin Coma Berenices par Catulle. Eratosthène (3e siècle av. J.-C.) l'appela « la Chevelure de Bérénice » et « la chevelure d'Ariane », considérant qu'elle fait partie de la constellation du Lion[8]. Hipparque[9] et Geminos, eux, la reconnurent comme une constellation distincte[10] mais l'asotronome Ptolémée ne l’inclut pas parmi les 48 constellations de son Almageste[9] ; il la considérait comme une partie du Lion[3] et l'appela Plokamos[11].

Cette légende est anachronique[réf. nécessaire], puisque sur l'Atlas Farnèse qui sert de référence astronomique, nulle trace de la Chevelure de Bérénice tout comme d'autres constellations comme les Ourses ou le Dragon.

La Chevelure de Bérénice gagna en popularité durant le XVIe siècle. En 1515, Johann Schöner désigna l'astérisme Trica, « la chevelure », sur l'une de ses cartes célestes. En 1536 elle apparut sur un globe céleste de Caspar Vopel, que l'on crédite également de la désignation de l'astérisme en tant que constellation[12]. La même année, elle apparut également sur une carte céleste de Petrus Apianus en tant que « Crines Berenices ». La Chevelure de Bérénice est présente sur un globe céleste de Gérard Mercator de 1551 avec cinq noms latins et grecs : Cincinnus, caesaries, πλόκαμος, Berenicis crinis et Trica. Le réputation de Mercator en tant que cartographe assura l'inclusion de la constellation sur les globe célestes néerlandais à partir de 1589[13].

Tycho Brahe, à qui l'on attribue également d'avoir désigné la Chevelure comme une constellation, l'inclut dans son catalogue d'étoiles de 1602[3]. Brahe enregistra quatorze étoiles dans la constellation ; Johannes Hevelius accrut ce nombre à vingt-et-un, et John Flamsteed à quarante-trois. La Chevelure de Bérénice apparut également dans l’Uranometria de Johann Bayer publié en 1603, et quelques cartes célestes du XVIIe siècle lui emboîtèrent le pas. La Chevelure de Bérénice et la désormais osbolète Antinoüs sont considérées comme les premières constellations postérieures à Ptolémée représentées sur un globe céleste[14]. Avec Antinoüs, la Chevelure de Bérénice illustra une tendance en astronomie où les cartographes et les fabricants de globes continuaient à se baser sur les données des Anciens. Cette tendance prit fin au tournant du XVIIe siècle avec les observations de l'hémisphère céleste austral et le travail de Tycho Brahe[13].

Astronomie non-occidentale

La Chevelure de Bérénice était connue des Akkadiens en tant que Ḫegala[15]. En astronomie babylonienne, une étoile, connue comme ḪÉ.GÁL-a-a (et traduit comme « qui est devant elle ») ou MÚL.ḪÉ.GÁL-a-a, a été proposée comme étant une partie de la Chevelure de Bérénice actuelle[16]. Il a également été proposé que la Chevelure de Bérénice apparaisse dans les horloges stellaires ramessides égyptiennes en tant que sb3w ꜥš3w, signifiant « beaucoup d'étoiles », en référence à son amas d'étoiles[17].

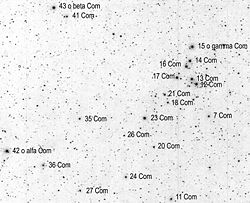

En astronomie arabe, la Chevelure de Bérénice était connue sous Al-Dafira et Al-Hulba (traduction du Ptoléméen Plokamos), formant la touffe de la queue du Lion[11] et incluant la plupart des étoiles portant une désignation de Flamsteed (particulièrement 12, 13, 14, 16, 17, 18 et 21 Comae Berenices)[18]. Ulugh Beg, cependant, voyait Al-Dafira comme deux étoiles, 7 et 23 Comae Berenices[19].

En astronomie chinoise, les étoiles formant la Chevelure de Bérénice faisaient partie de deux provinces : l'enceinte du Palais Suprême[note 1] et le dragon azur de l'est. Dix-huit des étoiles de la constellation faisaient partie d'un astérisme connu en tant que Lang wei (siège du général), constituant de l'enceinte du Palais Suprême[20]. Les Chinois donnèrent un nom propre à diverses étoiles de la constellation[20].

Les Pawnees d'Amérique du Nord décrivaient la Chevelure de Bérénice comme dix étoiles faibles sur une peau de wapiti tannée datée au moins du XVIIe siècle[21]. Dans la mythologie des Kali'na d'Amérique du Sud, la constellation était connue comme l’ombatapo (le visage)[22].

La constellation a également été reconnue par diverses populations polynésiennes. Le peuples des Tonga avait quatre noms pour désigner la Chevelure de Bérénice : Fatana-lua, Fata-olunga, Fata-lalo et Kapakau-o-Tafahi[23]. Les aborigènes Boorong appelaient la constellation Tourt-chinboiong-gherra, et la voyaient comme une petite volée d'oiseaux buvant l'eau de pluie contenue dans une flaque d'eau située dans la fourche d'un arbre[24]. Les habitants de l'atoll de Pukapuka l'auraient appelée Te Yiku-o-te-kiole, même si parfois ce nom est aussi associé à la Grande Ourse[25].

Caractéristiques

La Chevelure de Bérénice partage une frontière avec le Bouvier à l'est, les Chiens de chasse au nord, le Lion à l'ouest et la Vierge au sud. Couvrant 386,5 deg2, soit 0,937% du ciel, cela la classe comme la 42e des 88 constellations modernes en termes de taille[26]. Les trois lettres de son abréviation adoptées par l'Union astronomique internationale en 1922, sont Com, et dérivent de son nom latin, Coma Berenices[27]. Les frontières officielles de la constellation, telles que délimitées par l'astronome belge Eugène Delporte en 1930[note 2] dessinent un polygone de 12 segments (illustré dans l'infobox). Dans le système de coordonnées équatoriales, les coordonnées d'ascension droite de ses frontières se trouvent entre 11h 58m 25.09s et 13h 36m 06.94s, et leurs coordonnées de déclinaison entre +13.30° et +33.31°[1].

Observation des étoiles

La Chevelure de Bérénice ne compte aucune étoile particulièrement lumineuse. Elle est localisée dans la direction du pôle nord galactique, situé à 0,5° au sud de l'étoile 31 Comae Berenices[29], ce qui explique le petit nombre d'étoiles et d'amas stellaires. En fait, c'est avec un instrument qu'elle devient intéressante pour l'observation. Des jumelles à grand champ permettent de détailler l'amas stellaire de la Chevelure, visible en entier dans cet instrument et un télescope révèle les nombreuses galaxies lointaines visibles dans cette direction du pôle nord galactique[29].

La Chevelure de Bérénice est entièrement visible dans les régions situées au nord de 56°S[note 3] et la constellation culmine à minuit (en heure solaire) le [30].

- Localisation de la constellation

Les trois étoiles principales de la constellation sont faibles (mag 4,5) et la « chevelure » n'est visible sous forme d'une poussière d'étoiles que par de très bonnes conditions de luminosité (mag 5 à 6).

La constellation est située au sud du manche de la « Grande Casserole » que forme la Grande Ourse. Partant du manche, on trouve ~15° au sud les deux étoiles brillantes qui forment les Chiens de chasse, et encore ~15° dans la même direction l'amas stellaire.

Quand on a déjà repéré dans cette zone la forme de la Grande Ourse et Arcturus du Bouvier, le repérage de la zone est assez facile : le gros de l'amas stellaire est à mi-distance entre Arcturus et les deux étoiles qui marquent la patte avant de la Grande Ourse. Une autre méthode est de partir de la constellation du Lion : l'amas stellaire de la Chevelure se situe au nord-est de la brillante Denebola (β Leonis) ; la Chevelure de Bérénice semble poursuivre le Lion dans sa course à travers le ciel.

Étoiles

La Chevelure de Bérénice n'est pas particulièrement lumineuse, puisque aucune de ses étoiles ne dépasse la quatrième magnitude[29]. On dénombre cependant 66 étoiles dont la magnitude apparente est inférieure ou égale à 6,5 dans la constellation[note 4],[26].

Étoiles principales

L'étoile la plus lumineuse de la constellation est β Comae Berenices (43 Comae Berenices dans la désignation de Flamsteed, et parfois appelée Al-Dafira), de magnitude 4,2 et de mouvement propre élevé. Localisée dans le nord-est de la Chevelure de Bérénice, elle est située à 29,95 ± 0,10 a.l. (∼ 9,18 pc) de la Terre[32]. Étoile analogue au Soleil, c'est une étoile jaune-blanc de la séquence principale de type spectral F9.5V[33], à la frontière entre les étoiles de type F et les étoiles de type G. β Comae Berenices est environ 36 % plus lumineuse[34] et 15 % plus massive que le Soleil[35], et son rayon est 10 % plus large que celui du Soleil[34].

La deuxième étoile la plus lumineuse de la constellation est l'étoile bleutée de magnitude 4,3 α Comae Berenices (42 Comae Berenices), qui porte également le nom propre de Diadème, car elle représente la gemme de la couronne portée par Bérénice. Elle est localisée dans la partie sud-est de la constellation. Malgré sa désignation de Bayer Alpha, l'étoile est légèrement plus faible que β Comae Berenices. C'est une étoile binaire, dont les composantes sont de type spectral F5V et F6V[36]. Elles orbitent à une faible distance l'une de l'autre, celle-ci étant en effet comprise entre 6 ua au périhélie et 19 ua à l'aphélie. Le système est distant de 58,1 ± 0,9 a.l. (∼ 17,8 pc) de la Terre[37].

γ Comae Berenices (15 Comae Berenices) est une étoile géante de teinte orangée de magnitude 4,4 et de type spectral K1III. Localisée dans le nord-ouest de la constellation, elle est distante de 169 ± 2 a.l. (∼ 51,8 pc) de la Terre[38]. D'une masse estimée à 179 % celle du Soleil[39], elle s'est étendue jusqu'à dix fois son rayon[40]. Elle apparaît comme l'étoile la plus brillante de l'amas d'étoiles de la Chevelure de Bérénice, bien qu'elle n'en fasse physiquement pas partie[29], puisqu'elle est plus proche de nous d'environ 100 années-lumière que ne l'est l'amas. Avec α Comae Berenices et β Comae Berenices, γ Comae Berenices forme une triangle rectangle isocèle, duquel les tresses imaginaires de Bérénice pendent.

Systèmes stellaires

Les systèmes stellaires de la Chevelure de Bérénice comprennent des étoiles binaires, doubles et triples. 21 Comae Berenices (de nom propre Kissin) est une étoile binaire avec deux composantes quasiment identiques, dont la période orbitale est de 26 ans[41]. Le système est distant de 272 ± 3 a.l. (∼ 83,4 pc)[42]. L'amas Melotte 111 contient quant à lui au moins huit binaires spectroscopiques[43], et la constellation contient sept binaires à éclipses : CC, DD, EK, RW, RZ, SS et UX Comae Berenices[44].

Il y a plus de trente étoiles doubles dans la Chevelure de Bérénice[45], dont 24 Comae Berenices, une double dont les composantes ont des couleurs contrastées. Sa composante primaire est une étoile géante de teinte orangée de magnitude 5,0, à 610 années-lumière de la Terre, et sa composante secondaire est une étoiles blanc-bleue de magnitude 6,6. 12 Comae Berenices, 17 Comae Berenices, KR Comae Berenices et Struve 1639 sont des exemples d'étoiles triples[46],[47].

Étoiles variables

Plus de 200 étoiles variables sont connues dans la Chevelure de Bérénice[48]. α Comae Berenices est une possible étoile variable de type Algol[49]. FK Comae Berenices, dont la magnitude varie de 8,14 à 8,33 sur une période de 2,4 jours, est le prototype de la classe des étoiles variables de type FK Comae Berenices[48] et il s'agit de l'étoile où l'on a découvert le phénomène flip-flop[50]. Des variables de type α2 CVn y ont été recensées, comme 13 Comae Berenices et AI Comae Berenices[51]. FS Comae Berenices est une étoile variable semi-régulière, une géante rouge dont la magnitude varie entre 5,3 et 6,1 selon une période d'environ deux mois. R Comae Berenices est une variable de type Mira avec une magnitude, au maximum, de quasiment 7[52]. La constellation comprend 123 RR Lyrae[53], la plupart étant situées dans l'amas M53[54]. Une de ces étoiles, TU Comae Berenices, pourrait être un système binaire[55]. La galaxie M100 contient environ 20 Céphéides, qui ont été observées par le télescope spatial Hubble[56].

Supernovae

Plusieurs supernovae ont été découvertes dans la Chevelure de Bérénice. Quatre d'entre-elles, SN 1940B, SN 1969H, SN 1987E et SN 1999gs, ont été observées dans la galaxie NGC 4725[57] et quatre autres ont été découvertes dans la galaxie M99 (NGC 4254) : SN 1967H, SN 1972Q, SN 1986I et SN 2014L[57]. Quant à la galaxie M100 (NGC 4321), on en a découvert cinq, qui sont SN 1901B, SN 1914A, SN 1959E, SN 1979C et SN 2006X[57]. SN 1940B, découverte le , fut la première supernova de type II observée[58]. SN 2005ap, découverte le , est à ce jour la seconde supernova la plus lumineuse jamais observée, avec une magnitude absolue maximale d'environ −22,7[59]. En raison de sa grande distance par rapport à la Terre, qui est de 4,7 milliards d'années-lumière, elle ne fut pas visible à l’œil nu et a été découverte à l'aide de télescopes. SN 1979C, découverte en 1979, a conservé sa luminosité dans le domaine des rayons X durant 25 ans malgré son déclin en lumière visible[60].

Étoiles avec exoplanètes

La Chevelure de Bérénice contient sept exoplanètes connues[61]. L'une d'entre-elles, HD 108874 b, possède une insolation similaire à celle de la Terre[62]. WASP-56 est une étoile de type spectral G6 semblable au Soleil et de magnitude apparente 11,48, et on lui a découvert une planète qui fait 0,6 fois la masse de Jupiter et dont la période orbitale est de 4,6 jours[63].

Autres étoiles

La Chevelure de Bérénice contient également l'étoile à neutrons RBS 1223 et le pulsar PSR B1237+25[64]. RBS 1223 est membre des Sept Mercenaires, un groupe de jeunes étoiles à neutrons[65]. En 1975, la première source extrasolaire de rayonnement ultraviolet extrême, la naine blanche HZ 43, fut découverte dans la Chevelure de Bérénice[66]. En 1995, il y eut un sursaut très rare de la nova naine de type WZ Sagittae AL Comae Berenices[67]. Un sursaut de GO Comae Berenices, une nova naine de type SU Ursae Majoris, qui s'est produit en a été observé par photométrie[68].

Objets célestes

Melotte 111

La plupart des étoiles de la Chevelure constituent un amas ouvert qui n'a pas d'entrée dans les catalogues historiques, parce qu'il est étalé sur une région de plus de 5° près de γ Comae Berenices et que sa véritable nature d'amas ne fut prouvée qu'en 1938 par R.J. Trumpler. Il n’est présent que dans le catalogue établi par Philibert Jacques Melotte, sous la désignation Melotte 111.

Situées en moyenne à 288 années-lumière (un des amas ouverts les plus proches de nous), la trentaine d'étoiles de cet amas forme un groupe triangulaire dont les membres les plus brillants sont de l'ordre de la magnitude 5.

Autres objets

La constellation abrite également :

- l’amas de la Chevelure de Bérénice, qui est un amas galactique, et ne doit pas être confondu avec Melotte 111, qui est un amas stellaire ;

- l'amas globulaire M53 ;

- la galaxie M64, la Galaxie de l'Œil noir, ainsi nommée à cause de l'amas de poussière sombre près de son centre ;

- NGC 4414 est une galaxie spirale cotonneuse située à environ 58,7 millions d' a.l. ;

- une partie de l'amas de galaxies dit de la Vierge.

Le pôle nord galactique (défini par la perpendiculaire au plan de la Voie lactée) est également situé dans cette constellation.

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Coma Berenices » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Traduction selon le nom donné sur le site media.afastronomie.fr.

- Eugène Delporte propose à l'Union astronomique internationale de standardiser les frontières des constellations. Celle-ci accepte et lui confie la tâche[28].

- Bien que certaines parties de la constellation se trouvent au-dessus de l'horizon pour des observateurs entre le 56e et le 77e parallèle sud, les étoiles situées seulement quelques degrés au-dessus de l'horizon sont en pratique inobservables[26].

- Les objets de magnitude 6,5 comptent parmi les plus faiblement lumineux visibles à l'œil nu dans le ciel nocturne de la transition rural/périurbain[31].

Références

- (en) « Coma Berenices, constellation boundary », sur The Constellations, Union astronomique internationale (consulté le )

- (en) « Coma Berenices », sur The American Heritage Dictionary of the English Language (5th ed), Boston, Houghton Mifflin Harcourt,

- (en) Jay M. Pasachoff, Stars and Planets, Boston, Massachusetts, Houghton Mifflin,

- Van Oppen de Ruiter 2016, p. 109.

- Gaius Julius Hyginus, Astronomica

- (en) John C. Barentine, Uncharted Constellations: Asterisms, Single-Source and Rebrands, Springer, (ISBN 3-319-27619-0), p. 17

- (en) Branko F. Van Oppen de Ruiter, Berenice II Euergetis: Essays in Early Hellenistic Queenship, Springer, (ISBN 1-137-49462-X), p. 110

- (en) Robert Garfinkle, Star-Hopping: Your Visa to Viewing the Universe, Cambridge, Royaume-Uni, Cambridge University Press, (ISBN 0-521-59889-3), p. 122

- (en) Willy Ley, « The Names of the Constellations. For Your Information. », Galaxy Science Fiction, , p. 90–99 (lire en ligne)

- (en) Elly Dekker, Illustrating the Phaenomena: Celestial Cartography in Antiquity and the Middle Ages, Oxford, Royaume-Uni, Oxford University Press, (ISBN 0-19-960969-1), p. 41

- (en) Paul Kunitzsch, « Albumasariana », sur Annali Istituto Universitario Orientale di Napoli, OPAR L'Orientale Open Archive, (consulté le ), p. 4

- (en) « Coma Berenices », sur Star Tales (consulté le Mois invalide (mais))

- (en) Elly Dekker, « Caspar Vopel's Ventures in Sixteenth-Century Celestial Cartography », Atlas Coelestis (consulté le )

- (en) John Lankford, History of Astronomy: An Encyclopedia, (ISBN 0-8153-0322-X), p. 165

- (en) Douglas B. Miller et R. Mark Shipp, An Akkadian Handbook: Paradigms, Helps, Glossary, Logograms, and Sign List, Eisenbrauns, (ISBN 0-931464-86-2), p. 53

- (en) E. Reiner et D. Pingree, « Babylonian Planetary Omens. Part Two. Enūma Anu Enlil Tablets 50–51 » [archive du ], Undena Publications, (consulté le )

- (en) José Lull et Juan Antonio Belmonte, « In Search of Cosmic Order: Selected Essays on Egyptian Archaeoastronomy », Instituto de Astrofísica de Canarias, p. 177

- (en) « The Tail Hair », Two Deserts One Sky (consulté le )

- Royal Astronomical Society, Memoirs of the Royal Astronomical Society, vol. 14–15, , p. 191

- (en) « Chinese Records of Guest Stars and Comets », Bedford Astronomy Club, (consulté le )

- (en) Ralph N. Buckstaff, « Stars and Constellations of a Pawnee Sky Map », American Anthropologist, vol. 29, no 2, , p. 282

- (en) Claude Lévi-Strauss, Mythologiques, University of Chicago Press, , p. 232

- (en) Maud Worcester Makemson, The Morning Star Rises: an account of Polynesian astronomy, Yale University Press, , p. 281

- (en) Helaine Selin, Astronomy Across Cultures: The History of Non-Western Astronomy, Springer Science & Business Media, (ISBN 94-011-4179-7), p. 75

- (en) Slovenská akadémia vied. Kabinet orientalistiky, Asian and African Studies, vol. 8, Veda, , p. 32

- (en) Ian Ridpath, « Constellations: Andromeda–Indus », sur Star Tales, site personnel (consulté le )

- (en) Henry Norris Russell, « The New International Symbols for the Constellations », Popular Astronomy, vol. 30, , p. 469 (Bibcode 1922PA.....30..469R)

- (en) Ian Ridpath, « Constellation boundaries: How the modern constellation outlines came to be », sur Star Tales (consulté le )

- Collectif, Astronomie : l’encyclopédie Atlas du ciel, vol. 9, Atlas, (ISBN 2-7312-0238-6), p. 2000-2004

- (en) Robert Thompson et Barbara Thompson, Illustrated Guide to Astronomical Wonders: From Novice to Master Observer, O'Reilly Media, Inc., (ISBN 0-596-52685-7), p. 184

- (en) John E. Bortle, « The Bortle Dark-Sky Scale », Sky & Telescope, (consulté le )

- (en) A. G. A. Brown et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties », Astronomy & Astrophysics, vol. 616, (DOI 10.1051/0004-6361/201833051, Bibcode 2018A&A...616A...1G, arXiv 1804.09365)

- (en) * bet Com -- High proper-motion Star sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) Tabetha S. Boyajian, Harold A. McAlister, Gerard van Belle et al., « Stellar Diameters and Temperatures. I. Main-sequence A, F, and G Stars », The Astrophysical Journal, vol. 746, no 1, , p. 101 (DOI 10.1088/0004-637X/746/1/101, Bibcode 2012ApJ...746..101B, arXiv 1112.3316). Voir le Tableau 10.

- (en) G. Takeda, E. B. Ford, A. Sills et al., « Stellar parameters of nearby cool stars. II. Physical properties of ~1000 cool stars from the SPOCS catalog », Astrophysical Journal Supplement Series, vol. 168, , p. 297-318 (DOI 10.1086/509763, Bibcode 2007ApJS..168..297T, arXiv astro-ph/0607235) Note: voir le catalogue sur VizieR J/ApJS/168/297.

- (en) * alf Com -- Double or multiple star sur la base de données Simbad du Centre de données astronomiques de Strasbourg.

- (en) F. van Leeuwen, « Validation of the new Hipparcos reduction », Astronomy and Astrophysics, vol. 474, no 2, , p. 653–664 (DOI 10.1051/0004-6361:20078357, Bibcode 2007A&A...474..653V, arXiv 0708.1752)

- (en) A. G. A. Brown et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties », Astronomy & Astrophysics, vol. 616, (DOI 10.1051/0004-6361/201833051, Bibcode 2018A&A...616A...1G, arXiv 1804.09365)

- (en) R. Earle Luck, « Abundances in the Local Region. I. G and K Giants », The Astronomical Journal, vol. 150, , p. 88 (DOI 10.1088/0004-6256/150/3/88, Bibcode 2015AJ....150...88L, arXiv 1507.01466)

- HD 108381, entrée du catalogue de diamètres apparents et de rayons absolus des étoiles (CADARS), 3e édition, L. E. Pasinetti-Fracassini, L. Pastori, S. Covino, et A. Pozzi, CDS, ID II/224. Consulté le 10 mars 2019.

- (en) Patrick Moore et Robin Rees, Patrick Moore's Data Book of Astronomy, Cambridge University Press, (ISBN 1-139-49522-4), p. 412

- (en) A. G. A. Brown et al. (Gaia collaboration), « Gaia Data Release 2: Summary of the contents and survey properties », Astronomy & Astrophysics, vol. 616, (DOI 10.1051/0004-6361/201833051, Bibcode 2018A&A...616A...1G, arXiv 1804.09365)

- (en) Robert Burnham, Burnham's Celestial Handbook: An Observer's Guide to the Universe Beyond the Solar System, v.2, Courier Corporation, (ISBN 0-486-31793-5), p. 672

- (en) « Atlas of O-C Diagrams of Eclipsing Binary Stars » (consulté le )

- (en) « Double Stars in Coma Berenices »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?), sur Eagle Creek Observatory

- Garfinkle 1997, p. 127–128.

- (en) P. Zasche et R. Uhlář, « The triple system KR Comae Berenices », Astronomy & Astrophysics, vol. 519, , A78 (DOI 10.1051/0004-6361/201014888)

- (en) Tammy Plotner, « Coma Berenices », Universe Today, (consulté le )

- (en) « Alert Notice 506: Alpha Com eclipse observing campaign », AAVSO, (consulté le )

- (en) Thomas Hackman, Jaan Pelt, Maarit J. Mantere et al., « Flip-flops of FK Comae Berenices », Astronomy & Astrophysics, vol. 553, , A40 (DOI 10.1051/0004-6361/201220690, Bibcode 2013A&A...553A..40H, arXiv 1211.0914)

- Garfinkle 1997, p. 127.

- (en) H.J.P Arnold, Paul Doherty et Patrick Moore, The Photographic Atlas of the Star, CRC Press, (ISBN 0-7503-0654-8), p. 128

- (en) « Coma Berenices », RR Lyrae stars: the GEOS maxima database, (consulté le )

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesm53 - (en) Pierre de Ponthière, Franz-Josef Hambsch, Kenneth Menzies et Richard Sabo, « TU Comae Berenices : Blazhko RR Lyrae Star in a Potential Binary System », Article en ligne, (arXiv 1605.03242)

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesm100 - « Liste de supernovae », UAI, bureau central des télégrammes astronomiques (consulté le )

- (en) Albert G. Petschek, Supernovae, Springer Science & Business Media, (ISBN 1-4612-3286-4), p. 60

- (en) Robert M. Quimby, Greg Aldering, J. Craig Wheeler et al., « SN 2005ap: A Most Brilliant Explosion », The Astrophysical Journal, vol. 668, no 2, , p. L99 (DOI 10.1086/522862, Bibcode 2007ApJ...668L..99Q, arXiv 0709.0302)

- (en) « The supernova that just won't fade away », ESA, (consulté le )

- (en) « HEC: The Constellations of Exoplanets », Planetary Habitability Laboratory University of Puerto Rico at Arecibo (consulté le )

- (en) W. Lyra, Naming the extrasolar planets, INSPIRE / High-Energy Physics, p. 23

- (en) Faedi, F., Pollacco, D., Barros, S. C. C. et al., « WASP-54b, WASP-56b, and WASP-57b: Three New Sub-Jupiter Mass Planets from SuperWASP », Astronomy and Astrophysics, vol. 551, , A73–90 (DOI 10.1051/0004-6361/201220520, Bibcode 2013A&A...551A..73F, arXiv 1210.2329)

- Erreur de référence : Balise

<ref>incorrecte : aucun texte n’a été fourni pour les références nomméesNagle - (en) F. Haberl, « The Magnificent Seven: Magnetic fields and surface temperature distributions », Astrophysics and Space Science, vol. 308, , p. 181 (DOI 10.1007/s10509-007-9342-x, Bibcode 2007Ap&SS.308..181H, arXiv astro-ph/0609066)

- (en) « Two satellites to observe the unobservable », New Scientist, no 1684, 30 septembre 1989 page=56 (ISSN 0262-4079)

- (en) Mobberley, Cataclysmic Cosmic Events and How to Observe Them, Springer Science & Business Media, (ISBN 0-387-79946-X), p. 32

- (en) Akira Imada, Taichi Kato, Makoto Uemura et al., « The 2003 Superoutburst of an SU UMa-type Dwarf Nova, GO Comae Berenices », Article en ligne, (arXiv astro-ph/0412450)