Histoire de la Bosnie-Herzégovine

Cet article relate les faits saillants de l'histoire de la Bosnie-Herzégovine, un pays d'Europe du Sud situé dans la péninsule des Balkans.

En 2024, la Bosnie-Herzégovine, sur un territoire de 51 197 km2 est riche d'une population d'environ 3,5 millions de Bosniennes et Bosniens (Bosanka /Bosanci), avec une majorité de Bosniaques (54 %), parlant principalement bosnien, une forte minorité de Serbes de Bosnie (30-32 %) parlant surtout le serbe, une minorité de Croates de Bosnie-Herzégovine (15 %) parlant plutôt le croate, et quelques autres minorités. L'évolution démographique récente (0,5 millions en 1947, 4 en 1978, 4,4 vers 1991, 3,3 en 1996, 3,5 en 2004 tient aux guerres de dislocation de la Yougoslavie des années 1990, et à la diaspora (environ 1,3 million) (Autriche, Allemagne, Suisse, États-Unis, Italie, Suède, France... et autres régions de l'ancienne Yougoslavie).

Préhistoire régionale[modifier | modifier le code]

La préhistoire de la Bosnie-Herzégovine (en) relève de la préhistoire des Balkans.

L'actuel territoire de la Bosnie-Herzégovine est peuplé d'abord par des agriculteurs, peut-être matriarcaux (selon Marija Gimbutas), qui ont laissé à Butmir les traces d'une culture (nommée d'après ce site) apparentée aux civilisations danubiennes de la péninsule balkanique, vénérant les cycles de la nature et les déesses de la fécondité.

- Grotte de Badanj

- Site préhistorique de Pod (en) (Bugojno)

- Liste de grottes en Bosnie-Herzégovine (en)

- Liste des sources karstiques en Bosnie-Herzégovine (en)

- Liste de plaines karstiques en Bosnie-Herzégovine (en)

- Liste de plateaux karstiques en Bosnie-Herzégovine (en)

- Paléolithique en Bosnie-Herzégovine (bs)

Antiquité[modifier | modifier le code]

Les Indo-Européens patriarcaux arrivent dans la région vers 1300 avant notre ère : ce sont les Illyriens, peuple indo-européen possiblement apparentés aux Albanais modernes qui vont se mêler aux populations autochtones proto-valaques.

Au Ve siècle av. J.-C. une influence celtique se fait sentir le long de la Save, au nord : les Scordiques s'y installent, tandis que dans les montagnes les Illyriens continuent à vivre en tribus rivales.

Entre 200 et 150 avant notre ère, les Romains s'installent au sud, mais c'est seulement en 33 avant notre ère que le pays devient province romaine, nommé Illyricum ; ultérieurement ce nom est étendu aux provinces voisines tandis que l'actuelle Bosnie-Herzégovine est appelée « Dalmatie »[1].

Lors des partages de l'Empire romain, le pays se retrouve du côté occidental. Les populations sédentaires, entre-temps romanisées (il en reste des toponymes, tels « Romania planina » ou « Vlasic »), ont été converties au christianisme.

Les Wisigoths de 397 à 401, puis les Ostrogoths de 454 à 535 ravagent le pays, et la population se réfugie dans les montagnes. En 535 le général romain d'Orient Bélisaire reprend le Sud du pays (l'actuelle Herzégovine) rattaché au diocèse de Ravenne, tandis que les Lombards, puis les Avars, règnent au nord. Simultanément arrivent les Slaves, d'abord comme alliés des Avars[1].

- Groupe culturel du centre de la Bosnie (en) (Jjace, Zenica, sans Sarajevo)

- Culture de Glasinac (en), Autariates

- Illyrie, Pannonie, Guerres d'Illyrie (de -229 à -168)

- Grande révolte illyrienne, Bato des Deaesitiates (en)

- Liste d'anciennes tribus en Illyrie (en)

- Celticisation, Grande Expédition, Galates, installations celtes dans l'Europe du Sud-Est, La Tène

- Liste des noms latins des villes des Balkans

- Pannonie supérieure, Pannonie inférieure, Mésie

- Dalmatie, Province romaine de Dalmatie (en)

- Table de Peutinger

- Liste de cités anciennes en Illyrie (en)

- Camp romain de Gračine (Kastell Bigeste) à Ljubuški

- Daorson, forteresse hellénistique et/ou illyrienne, monuments nationaux de Stolac

- Forteresse de Ključ (Ključ), Forteresse Kastel de Banja Luka

Moyen-Âge : les Slaves[modifier | modifier le code]

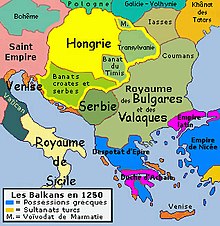

Venus de l'actuelle Pologne méridionale et de l'actuelle Tchéquie à partir du VIe siècle, des groupes de Slavons (des Sklavinies, de Sorabes et de Croates s'installent et assimilent rapidement les populations romanisées (Valaques). Leur langue slave méridionale est appelée par les linguistes « serbo-croate ». Les Croates, au sud-ouest, et une partie des Slavons, au nord, se christianisent sous l'égide de l'Église latinophone de Rome et adoptent l'alphabet latin. Les Sorabes, au centre et à l'est, ainsi qu'une autre partie des Slavons au sud-est, se christianisent sous l'égide de l'Église hellénophone de Constantinople et adoptent l'alphabet cyrillique inventé pour eux par les missionnaires Cyrille et Méthode. Certains Slaves, cependant, restent fidèles aux anciens dieux slaves tels Péroun. Les Slaves s'organisent en principautés « knezats » ou « canesats » plus ou moins puissants, qui recherchent l'alliance et la protection tantôt des puissances occidentales (Empire carolingien, Rome), tantôt des puissances orientales (Empire bulgare, Empire romain d'Orient dit Empire byzantin). En 870, l'actuelle Bosnie-Herzégovine se retrouve partagée entre le royaume de Croatie à l'ouest, et l'Empire bulgare à l'est. Après l'an 1000, la partie ouest devient hongroise, tandis que l'est redevient byzantin. En 1166, finalement, tout le pays devient byzantin.

Une grande révolte slave éclate alors. La Bosnie-Herzégovine en est le centre. Elle est à la fois religieuse et politique. Les Slaves restés pérounistes, ainsi qu'une partie des chrétiens lassés des fastes des églises et du luxe du clergé, a adopté la foi prêchée par le pope Bogomil, et appelée par les historiens « catharisme » (du grec katharos : propre, pur)[2]. Bogomiles ou « cathares », ils souhaitent un royaume indépendant et obtiennent gain de cause en 1180. Ce sera le royaume de Rama. Cette première Bosnie indépendante, à peu de chose près dans ses frontières actuelles, durera 23 ans. Mais les Églises ne tolèrent pas plus l'« hérésie » dans les Balkans, que dans le midi de la France. En 1203, la Hongrie catholique s'empare du pays et soumet ses habitants à l'alternative : la conversion ou la mort. La plupart des habitants retournent au christianisme catholique ou orthodoxe, mais de mauvaise grâce[3],[4].

Sous la domination hongroise, la Bosnie septentrionale est organisée en banats (marches ou duchés, semi-autonomes à majorité orthodoxe : Ozora, Shava), la Bosnie méridionale forme un royaume vassal avec un roi catholique, tandis que l'Herzégovine s'allie puis se rattache à la Serbie voisine[1].

- Invasions barbares (vers 375 - vers 600), ou Mouvements migratoires de populations

- La Bosnie au Haut moyen-Âge (en)

- Zachlumie (v.850-1054), Michael de Zahumlje (en), au pouvoir en Zachlumie de 912 à 935

- Travonie (v.850v.1050)

- Premier Empire bulgare (681-1018)

- Guerres arabo-byzantines (780-1180) (en)

- Bosnie-Herzégovine au Moyen Âge (bs)

- Banat de Bosnie (1154-1377), vassal du Royaume de Hongrie

- Kulin (ban) (1163-1204)

- Empire serbe (1346-1371)

- Liste des souverains de Bosnie, dont Stefan Tvrtko Ier de Bosnie (1338-1391)

- Pavle Radenovic (en) (-1415), fondateur de la lignée Pavlovic (de Pale)

- Église bosnienne

- Bogomilisme

- Croisade bosnienne (en) (1235-1241)

- Stećak, Cimetières de tombes médiévales stećci

-

Le monde slave aux VIIe et VIIIe siècles

-

La région vers 850

-

Empire Byzantin vers 1025, sous Basile II

-

Expansion de l'État de Bosnie dans la période 1150-1350

-

La Bosnie sous Tvrtko I Kotromanić en 1390

Périodes ottomane et autrichienne[modifier | modifier le code]

De 1463 à 1483, les Turcs mettent fin à cet ordre féodal et un tiers environ des habitants, désireux d'éviter le haraç (impôt dû par les non-musulmans) et le devşirme (levée d'enfants chrétiens destinés au corps des janissaires et aux services administratifs ottomans), se convertit à l'islam. Privilégiés sous le régime ottoman, ils se multiplient au fil des quatre siècles de colonisation ottomane.

Après la victoire du prince Eugène à la bataille de Zenta (1697), les Habsbourg l'annexent temporairement de 1718 (traité de Passarowitz) à 1739 (traité de Belgrade).

Sous l'Empire ottoman, les paysans restés catholiques ou orthodoxes sont hostiles aux fonctionnaires turcs et aux grands propriétaires islamisés. Une révolte éclate en Bosnie en 1831 – 1832 (en), puis une autre en Herzégovine (août 1875) et en Bosnie (janvier 1876)[5]. En juillet 1876, la Serbie et le Monténégro déclarent la guerre à la Turquie Ottomane devant son refus d’accorder la Bosnie à la Serbie et l’Herzégovine[6] au Monténégro[5].

- Pachalik de Roumélie, Roumélie

- Panchak de Bosnie (1520-1580), puis Pachalik de Bosnie (1580-1867), puis Vilayet de Bosnie (1867-1908)

- Confins militaires (1553-1881)

- capitaine Husein Gradaščević (en) (1802-1834)

Des massacres sont commis par des irréguliers turcs, les bachi-bouzouks. La Russie et l'Autriche-Hongrie interviennent. La guerre russo-turque tourne au désastre pour les Ottomans qui doivent accepter l'indépendance de la Serbie et de la Bulgarie. L'Autriche-Hongrie occupe militairement la Bosnie-Herzégovine et le sandjak de Novipazar et en obtient l'administration provisoire lors du congrès de Berlin de 1878, bien que ces territoires restent officiellement ottomans[7].

À l'époque, les musulmans sont près de la moitié de la population. L'autre moitié se partage entre catholiques et orthodoxes : ces derniers revendiquent l'union avec la Serbie voisine.

L'annexion officielle de la province a lieu le [8]. La double monarchie prend cette décision car elle craint que la révolution des Jeunes-Turcs à Constantinople ne modifie le statut du territoire. En outre, elle est en conflit larvé avec la Serbie qui développe une politique expansionniste visant à regrouper les Slaves du Sud dont une partie sont rattachés à l'Autriche-Hongrie[9]. Ces relations tendues avec la Serbie vont entraîner des réactions terroristes. Ce sera le cas de Gavrilo Princip, assassin de l'archiduc François Ferdinand, héritier du trône des Habsbourg et de sa femme Sophie. Leur assassinat à Sarajevo le a servi de prétexte au déclenchement de la Première Guerre mondiale.

1914-1945[modifier | modifier le code]

- Streifkorps

- Histoire de l'Autriche-Hongrie pendant la Première Guerre mondiale

- Invasion de la Yougoslavie (avril 1941), Opération Châtiment

- Front yougoslave de la Seconde Guerre mondiale

1945-1991 : période yougoslave[modifier | modifier le code]

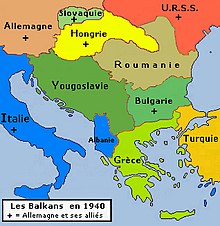

Conformément au principe du Droit des peuples à disposer d'eux-mêmes énoncé par le président américain Woodrow Wilson à l'issue de la Première Guerre mondiale, l'union entre le « Comité yougoslave » (Jugoslavenski odbor) slovène et croate avec la Serbie, permet la fondation du royaume des Serbes, Croates et Slovènes, renommé ultérieurement royaume de Yougoslavie. Les musulmans n'y étaient pas reconnus comme l'une des composantes du pays. Pendant la Seconde Guerre mondiale qui démantèle la Yougoslavie en 1941 les représentants des Bosniaques musulmans de Bosnie-Herzégovine se rallièrent à l'État indépendant de Croatie, allié du troisième Reich, tandis que les orthodoxes se rallièrent massivement aux Tchetniks (résistants Serbes royalistes) ou aux partisans (résistants communistes dirigés par le Croate Tito). La domination nazie sur la Bosnie-Herzégovine entraîne une persécution des Juifs, des Serbes et des Tziganes. Le le « Conseil antifasciste de libération nationale de Yougoslavie » se réunit à Jajce et décide de la formation d'une République populaire de Bosnie-Herzégovine au sein d'une future fédération yougoslave. La fin de la guerre et la victoire des Partisans entraîne la création de la République fédérative populaire de Yougoslavie, qui devient la République fédérative socialiste de Yougoslavie en 1963.

Les élections parlementaires de 1990 élisent une assemblée dominée par trois partis basés sur des critères ethniques et qui avaient formé une coalition pour prendre le pouvoir aux communistes. La récente déclaration d'indépendance de la Croatie et de la Slovénie et les guerres l'ayant suivie placent alors la Bosnie-Herzégovine dans une situation difficile. La population était divisée sur la question de savoir si la Bosnie-Herzégovine devait rester dans une fédération yougoslave (un choix majoritaire chez les Serbes) ou chercher à obtenir l'indépendance (le choix majoritaire parmi les Bosniaques et les Croates). La déclaration de souveraineté d'octobre 1991 fut suivie d'un référendum en février et mars 1992, boycotté par la majorité des Serbes de Bosnie. Pour une participation de 64 %, 99,4 % des votants s'exprimèrent pour l'indépendance. Suivit alors une période d'escalade des tensions et le 6 avril la guerre civile éclate à Sarajevo.

Indépendance : 1992[modifier | modifier le code]

La Bosnie-Herzégovine déclare son indépendance le . La reconnaissance internationale de l'indépendance de la Bosnie-Herzégovine force alors l'Armée fédérale yougoslave à quitter le territoire de Bosnie-Herzégovine. De nombreux militaires serbes de la JNA changent d'insigne et créent alors, avec des engagés volontaires, l'Armée de la République serbe de Bosnie. Équipée par la JNA, financée par la République fédérale de Yougoslavie, grossie par ses volontaires et par des paramilitaires venant de Serbie (et ayant repris le nom des résistants Tchetniks de la Seconde Guerre mondiale), l'armée de la République serbe de Bosnie réussit en 1992 à placer 60 % du pays sous son contrôle. En 1993, 70 % du pays est contrôlé par la République serbe de Bosnie. De leur côté, Croates et Musulmans bénéficient du soutien de l'Union européenne et de l'OTAN (notamment de l'Allemagne et de la Turquie)[10] : la communauté internationale définit les Serbes comme étant les agresseurs et en mars 1994 la signature d'un accord à Washington crée une Fédération croato-bosniaque, la fédération de Bosnie-et-Herzégovine. Les Serbes se radicalisent et se livrent à des crimes de guerre, notamment le massacre de Srebrenica (reconnu comme tel par le TPI) en juillet 1995.

Les efforts de la communauté internationale s'intensifient dès lors : plus de 38 000 militaires sous le drapeau de l'ONU sont envoyés en Bosnie-Herzégovine. L'été 1995, une offensive de la Forpronu (qui y perd 167 hommes et plus de 700 blessés, dont environ la moitié sont des soldats de l'armée française), des forces croates et musulmanes, contraignent les Serbes de Croatie à évacuer intégralement les territoires qu'ils y détenaient depuis l'indépendance, et ceux de la République serbe de Bosnie à évacuer 21 % du territoire de la Bosnie-Herzégovine.

État fédéral : 1995[modifier | modifier le code]

À la suite de ces défaites serbo-yougoslaves, le , les belligérants signèrent à Dayton, Ohio, un traité de paix afin d'arrêter les combats. Les accords de Dayton partagèrent la Bosnie-Herzégovine en deux entités autonomes : La fédération de Bosnie-et-Herzégovine (51 % du territoire et 70 % de la population) et la République serbe de Bosnie (49 % du territoire et 25 % de la population). En 1995 – 1996, une force internationale de maintien de la paix (IFOR) dirigée par l'OTAN, comprenant 60 000 soldats, intervint en Bosnie afin de mettre en place et de surveiller les aspects militaires de l'accord. À l'IFOR succéda une force de stabilisation (Sfor) plus réduite (14 000 soldats en 2003) dont la mission était d'empêcher la reprise des hostilités. À cette Sfor, a succédé en décembre 2004, l'Eufor, une force militaire de l'Union européenne de 7 000 hommes environ.

La force de police internationale de l'ONU en Bosnie-Herzégovine a été remplacée à la fin de 2002 par la Mission de police de l'Union européenne (MPUE), premier exemple pour l'Union européenne d'une telle force de police, ayant des missions de surveillance et d'entraînement.

En 2008, la Bosnie-Herzégovine est un pays encore blessé. De nombreux charniers furent découverts après la fin de la guerre. Après la mort des présidents Tudjman et Milošević, la Croatie et la Serbie se sont excusées pour les agressions et les crimes de guerre commis sur le peuple bosniaque. Les criminels de guerre des trois camps ont été recherchés et poursuivis devant la Cour internationale de justice.

Les principaux dirigeants de l'armée serbe, rendus responsables des évènements de Srebrenica, le général Ratko Mladić et Radovan Karadžić (ancien président de la République serbe de Bosnie) furent recherchés. Karadžić a été démasqué et arrêté à Belgrade le 22 juillet 2008, après une cavale de 13 ans, Mladić fut quant à lui arrêté à Lazarevo (Voïvodine, Serbie), par la police serbe, le 26 mai 2011, après quinze ans de cavale.

Cependant l'essor économique rapproche les deux entités, tandis que la dissolution définitive de la Yougoslavie, le nombre des morts (la guerre causa la mort de 200 000 civils et le déplacement de 1,8 million de personnes, toutes communautés confondues[réf. nécessaire]) et l'isolement hors de l'Union européenne ont rendu obsolète le rêve d'une Grande Serbie[11] cher aux anciennes générations serbes.

En 2014, alors que le chômage touche officiellement plus de 40 % de la population active et que les privatisations se sont soldées par un pillage des ressources publiques, la situation économique du pays conduit à un mouvement de protestation de grande ampleur[12].

À partir de septembre 2021, une crise éclate entre Milorad Dodik, le membre serbe de la Présidence bosnienne soutenu par la Serbie et la Russie, et les autorités fédérales, soutenues par l'ONU et l'Union européenne. Il s'engage dans un bras de fer avec les autorités fédérales après qu'une loi adoptée par l'Assemblée nationale de la République serbe de Bosnie soit déclarée inconstitutionnelle par la Cour constitutionnelle fédérale[13]. Le 10 décembre 2021, l'Assemblée nationale de la République serbe de Bosnie a adopté un ensemble de lois, dont celle concernant les forces armées, ouvrant la voie au retrait de la juridiction du niveau fédéral et au début d'une sécession[14].

Galerie de dirigeants politiques récents[modifier | modifier le code]

Gouvernement

-

Nikola Špirić

2007-2012 -

Vjekoslav Bevanda

2012-2015 -

Denis Zvizdić

2015-2019 -

Zoran Tegeltija

2019-2023 -

Borjana Krišto

2023-présent

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Westermann Grosser Atlas zur Weltgeschichte, 1985 (ISBN 3-14-100919-8).

- (en) Miljan Peter Ilich, Bosnian Phoenix: How Bosnia Saved Europe and Made Possible the Modern Age, iUniverse, (ISBN 978-1532045936, lire en ligne), p.98

- (en) Arthur Evans, Through Bosnia and the Herzegovina on Foot During the Insurrection, August and September 1875, Nabu Press, , 435 p. (ISBN 978-1146356930, lire en ligne), p. XL-XLII

- Franjo Šanjek, « Les « chrétiens bosniaques » et le mouvement cathare au Moyen Age », Revue de l'histoire des religions Année 1972, 182-2, pp. 131-181, , p.134 (lire en ligne)

- Colling 1949, p. 295.

- Importé de l'article Wikipédia 1876.

- Paragraphe inspiré du Grand Larousse en 10 volumes, 1960, article « Bosnie-Herégovine ».

- Philippe Boulanger, La Bosnie-Herzégovine : une géopolitique de la déchirure, Éditions Karthala, 2002.

- Jean-Paul Bled, L'agonie d'une monarchie. Autriche-Hongrie 1914-1920, Tallandier, 2014, p. 19 – 20.

- Yves Lacoste (dir.), Atlas géopolitique, Flammarion 1993, (ISBN 2-08-035101-X) et Michel Foucher (dir.), Fragments d'Europe, Fayard, 1993, pp. 71 – 119 et 190 – 211.

- La Grande Serbie promue par les ultra-nationalistes serbes regrouperait la Serbie avec le Kosovo, le Monténégro et le nord-est de la Bosnie-Herzégovine.

- La Bosnie enfin unie... contre les privatisations, Jean-Arnault Dérens, Le monde diplomatique, mars 2014

- (hr) « Sud donio odluku o neustavnosti odredbe da su šume vlasništvo Republike Srpske », sur www.klix.ba (consulté le )

- « La Bosnie-Herzégovine sous la menace d'une sécession serbe », sur France 24, (consulté le )

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Préhistoire des Balkans

- Histoire des Balkans, chronologie des Balkans, histoire des Balkans (rubriques), anciens pays des Balkans, Balkans occidentaux

- Histoire de la Yougoslavie

- Histoire en Croatie, du Kosovo, de la Macédoine du Nord, du Monténégro, de la Serbie, de la Slovénie

- Liste du patrimoine mondial en Bosnie-Herzégovine

- Liste du patrimoine culturel immatériel de l'humanité en Bosnie-Herzégovine

- Liste des forteresses de Bosnie-Herzégovine

- Monumenst nationaux de Bosnie-Herzégovine, dont monuments nationaux de Sarajevo

- Registre international Mémoire du monde (Bosnie-Herzégovine)

- Liste d'archives en Bosnie-Herzégovine (en)

- Culture de la Bosnie-Herzégovine, culture serbe

- Langues en Bosnie-Herzégovine, langues de Bosnie-Herzégovine :

- Groupes ethniques en Bosnie-Herzégovine : Bosniaques, Croates, Maezaei, Musulmans (nationalité), Rusyns/Ruthènes, Serbes de Bosnie, minorités nationales en Bosnie-Herzégovine (en)

- Littérature bosnienne, peintres bosniens, cinéma bosnien (rubriques)

- Littérature serbe, art en Serbie (rubriques), liste de peintres serbes, cinéma serbe

- Liste de musées en Bosnie-Herzégovine

Avant 500[modifier | modifier le code]

- Passage et installation de Cimmériens et Scythes (vers -600), langues scythes indo-iraniennes

- Installations celtes dans l'Europe du Sud-Est, celticisation (en)

- Scordiques, peuple probablement d'origine celtique, arrivé vers -500, à l'origine de Singidunum (Belgrade, vers -298)

- Dardaniens (peuple) (en), de langue paléo-balkanique

- Dardanie (Balkans), Bardylis Ier (roi illyrien 385-358)

- Mosaïque de peuples : Illyriens, Dalmates, Liburniens, Daces, Gètes, Pannoniens, Osériates

- Liste d'anciennes tribus en Illyrie (en)

- Illyrie, guerres d'Illyrie (229-168 AEC, République romaine)

- Province romaine d'Illyrie (167 AEC -49, République romaine), renommée Dalmatie (49-454, Empire romain)

- Serbie à l'époque romaine (en) : le territoire correspond à des parties des régions ou provinces romaines de Pannonie, Mésie, Dalmatie, Dacie, Macédoine (région), avec pour capitale économique Sirmium, un temps une des capitales de la Tétrarchie

- Prévalitaine

- Antiquité tardive (330c-600c)

- Histoire de l'Empire byzantin (330c-1453)

- Invasions barbares (grandes migrations,vers 300-500)

- Royaumes barbares (vers 350-550), dont l'empire hunnique à proximité

500[modifier | modifier le code]

- Province byzantine de Pannonie (vers 510-580), capitale Sirmium, sorte de Grande Syrmie

- Avars (550-830, Europe orientale), khaganat avar (562-823), Gépides

- Slaves, Slaves méridionaux, liste des tribus slaves médiévales, premiers slaves (en), proto-slave, langues slaves, langues slaves méridionales, serbo-croate

- Migrations serbes, Migrations slaves vers les Balkans (en) (550-720)

- petit âge glaciaire de l'Antiquité tardive (en) (535-600), événement climatique de 535-536

- peste de Justinien (541-767)

- Sklavinies communautés populaires slaves agropastorales (par opposition aux Valachies roumanophones)

- Campagnes de Maurice dans les Balkans (582-602)

- Guerres byzantino-avares (568-626), guerres byzantino-serbes (580c-1350c)

- Liste des noms latins des villes des Balkans

- Moyen Âge serbe

- Liste des souverains serbes et yougoslaves

- Serbie blanche (Lusace, Europe centrale), à l'origine des Serbes et des Sorabes/Wendes

- Prince de Serbie blanche (?-652)

- Khanat bulgare du Danube (681-864), premier Empire bulgare (681-1018)

- Guerres des Francs contre les Avars (791-805), relevant de l' Empire carolingien, puis de la Francie orientale

- Cyrille et Méthode, « les Apôtres des Slaves » vers 850-880)

1000[modifier | modifier le code]

- Bosnie (région), Visoko (Bosnie-Herzégovine)

- Nom de Bosnie (en), nom de Bosnien (en) (Bošnjani)

- Bosnie (838c-1054 (en), Visoko au Moyen-Âge (en)

- Thème byzantin de Serbie (1018, capitale Sirmium, regroupant globalement Serbie, Croatie, Bosnie, Herzégovine)

- Grande Principauté de Serbie (1091-1217, Rascie (650c–1346)

- Banat de Bosnie (1154-1377), vassal du royaume de Hongrie, liste des souverains de Bosnie (1154-1477)

- Église bosnienne (1252), consécutive à un schisme, et au bogomilisme

- Alphabet cyrillique bosnien (en)

- Peste noire (1347-1349)

- Guerre bosno-serbe de 1350-1351) (en)

- Royaume de Bosnie (1377-1463)

- Bosnie et Herzégovine au Moyen-Âge (en)

- Histoire médiévale de l'Herzégovine (en)

- Duché de Saint-Sava (en) (1448-1482, Hercegegovina Svetog Save)

- Sandjak d'Herzégovine (en) (1470–1833, 1851–1912)

Bosnie-Herzègovine ottomane (1463-1908)[modifier | modifier le code]

- Conquête ottomane de la Bosnie-Herzégovine (en) (1386-1592)

- Bosnie-Herzégovine sous domination ottomane (en) (1462-1878)

- Rébellions en Bosnie-Herzégovine (en) (1463-1878)

- Insurrections anti-ottomanes en Herzégovine (en)

- Islamisation de la Bosnie-Herzégovine (en)

- Sandjak de Bosnie (1463-1580), relevant du pachalik de Roumélie

- Sandjak d'Herzégovine (en) (1470–1833, 1851–1912), Eyalet d'Herzégovine (1833-1851)

- Fonds des archives ottomanes de la bibliothèque Gazi Husrev-Bey (Sarajevo) (en) (depuis 1552)

- Milice bosniaque ottomane (en)

- Pachalik de Bosnie (1580-1867), Eyalet d'Herzégovine (1833-1851)

- Longue Guerre turque (1591/3-1604/6)

1800[modifier | modifier le code]

- Guerres napoléoniennes (1792-1815), Troupes balkaniques des armées napoléoniennes

- Montée du nationalisme dans l'Empire ottoman (en)

- Printemps des peuples (1848), nationalisme romantique, nationalisme ethnique, nationalisme bosniaque, conscience nationale serbe, panslavisme, révolte de Jančić (1809) (en)

- Bataille bosniaque du Kosovo (1831) (en)

- Soulèvement bosnien anti-ottoman (1831-1832) (en), réveil national bosniaque (en)

- Vilayet de Bosnie (1867-1908)

- Imprimerie officielle du Vilayet (Sarajevo) (en) (1866-1878)

- Insurrection de la Bosnie-Herzégovine (1875-1878)

- Guerre russo-turque de 1877-1878, Traité de San Stefano (1878), Congrès de Berlin (1878)

- Campagne de Bosnie-Herzégovine (Autriche, 1878), Armée commune

- Vieille Herzégovine (en) (partie intégrée au Monténégro après 1878)

- Condominium de Bosnie-Herzégovine

1900[modifier | modifier le code]

- Entre-deux-guerres (1918-1939)

- État des Slovènes, Croates et Serbes (1 mois en 1918)

- Royaume des Serbes, Croates et Slovènes (1918-1929), devenu Royaume de Yougoslavie (1929-1941/1945)

- Front yougoslave de la Seconde Guerre mondiale (1941-1945)

- Campagne des Balkans (1940-1941)

- Coup d'État yougoslave de 1941

- Invasion de la Yougoslavie (1941), Opération Châtiment, démembrement du pays

- Partisans (Yougoslavie) (1941-1945), République d'Užice (1941), République de Bihać (1942-1943)

- Gouvernement yougoslave en exil (1941-1945)

- Histoire des Juifs en Bosnie-Herzégovine, shoah dans l'État indépendant de Croatie, camps de concentration oustachis

- République socialiste de Bosnie-Herzégovine (1943-1990)

- Nationalisme serbe, Serbes de Bosnie

- Révolution anti-bureaucratique (1988-1989)

1990[modifier | modifier le code]

- Dislocation de la Yougoslavie (1990), référendum sur l'indépendance de la Croatie (1991)

- Guerres de Yougoslavie (1991-2001)

- République serbe de Krajina (1990-1995)

- République croate d'Herceg-Bosna (1991-1994)

- République fédérale de Yougoslavie (1992-2003) (Serbie (dont Kosovo et Voïvodine) et Monténégro), Serbie-et-Monténégro (2003-2006)

- Guerre croato-bosniaque (1992-1994), Chronologie de la guerre Croatie-Bosnie (en) (1992-1994)

- Siège de Sarajevo (1992-1996)

- Guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995), Accords de Dayton (1995)

- Nettoyage ethnique dans la guerre de Bosnie-Herzégovine (1992-1995)

- Génocide bosniaque, massacre de Srebrenica (1995)

- Province autonome de Bosnie occidentale (1993-1995)

- Fédération de Bosnie-et-Herzégovine (1994-)

- République serbe de Bosnie (1992-présent), ligne de démarcation inter-entités (en) (IEBL)

- Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (1993-2017)

2000[modifier | modifier le code]

- Relations de la Bosnie-Herzégovine et l(OTAN (en) (accès en 2010)

- Académie bosniaque des Arts et des sciences (en) (2011)

- Protestations contre le JMBG (en) (2013) (numéro unique d'identification de chaque citoyen)

- Troubles de 2014 en Bosnie-Herzégovine (en)

- Politique en Bosnie-Herzégovine

- Parlement de la fédération de Bosnie-et-Herzégovine

- République serbe de Bosnie (1992-, Republika Srpska), Assemblée nationale (république serbe de Bosnie), Gouvernement de la république serbe de Bosnie, Bourse de Banja Luka

- Présidence de la Bosnie-Herzégovine, présidence tournante (bosniaque, croate, serbe)

- Président du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine, Liste des présidents du Conseil des ministres de Bosnie-Herzégovine

- District de Brčko (sous double tutelle)

- Armée de la république de Bosnie-Herzégovine

- Liste de guerres impliqnat Bosnie et Herzégovine (en)

Autres[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Alfred Colling, La Prodigieuse Histoire de la Bourse, Paris, Société d'éditions économiques et financières, .

- (en) Ante Čuvalo, Historical dictionary of Bosnia and Herzegovina, Scarecrow Press, Lanham, Md., 1997, LVI, 355 p. (ISBN 0-8108-3344-1).

- Thierry Mudry, Histoire de la Bosnie-Herzégovine : faits et controverses, Ellipses, Paris, 1999, 431 p. (ISBN 2-7298-5753-2).

- (en) Noel Malcolm, Bosnia: A Short History, New York Univ.Pr, 1994 (ISBN 9780814755204)

- (en) Marko Attila Hoare, The History of Bosnia: From the Middle Ages to the Present Day, Saqi Books, 2007 (ISBN 978-0863569531)

- (en) Arthur Evans, Through Bosnia and the Herzegovina on Foot During the Insurrection, August and September 1875, Nabu Press, 2010, (ISBN 978-1146356930)