Front homosexuel d'action révolutionnaire

Le Front homosexuel d'action révolutionnaire (FHAR) est un mouvement parisien et autonome, fondé en 1971, issu d'un rapprochement entre des féministes lesbiennes et des activistes gays. On a pu y voir Guy Hocquenghem, Christine Delphy, Françoise d'Eaubonne, Daniel Guérin, Pierre Hahn, Laurent Dispot, Hélène Hazera, Jean Le Bitoux, René Schérer, Patrick Schindler, Yves Hernot, etc.

Le FHAR est connu pour avoir donné une visibilité radicale au combat gay et lesbien dans les années 1970 dans le sillage des soulèvements étudiants et prolétaires de 1968, qui ne laissèrent que peu de place à la libération des femmes et des homosexuels. En rupture avec les anciens groupes homosexuels moins virulents, voire conservateurs, il revendiqua la subversion de l'État « bourgeois et hétéropatriarcal », ainsi que le renversement des valeurs jugées machistes et homophobes des milieux de gauche et d'extrême gauche.

L'aspect outrageant pour les autorités des rencontres sexuelles (masculines) qui s'y déroulaient, et la prédominance numérique des hommes qui augmentait de plus en plus (ce qui occultait inévitablement petit à petit les questions féministes et les voix des lesbiennes) ont fini par amener à la scission du groupe. Sont alors apparus les Groupes de libération homosexuelle et les Gouines rouges au sein du Mouvement de libération des femmes.

Naissance et débuts

À l'origine, le groupe rassemble des féministes du MLF et des lesbiennes venues du club lié à la revue mensuelle Arcadie, auxquelles s'ajoutent des homosexuels en février 1971. Mais le déclencheur serait une affiche d'un Comité d'action pédérastique révolutionnaire collée à la Sorbonne en mai 1968. Le groupe organise des réunions à l'école des Beaux-arts de Paris.

Le , le groupe interrompt un meeting contre le droit à l'avortement[1], et le 10 mars, il se fait connaître en perturbant et interrompant une émission de Menie Grégoire sur le thème de l'homosexualité (« L'homosexualité, ce douloureux problème ») diffusée sur Radio Luxembourg[2] et tournée salle Pleyel, où sont invités comme experts un curé, un psychanalyste ou encore les Frères Jacques[3]. Le nom qu'ils se donnent quelques jours plus tard, « Front homosexuel d'action révolutionnaire », réduit au sigle « FHAR », est cependant déposé officiellement comme « Fédération humaniste anti-raciste »[4].

La droite rejetant à l'époque l'homosexualité comme une perversion, le PS la réduisant à des préférences devant rester de l'ordre de la vie privée et le PSU, quoi que plus ouvert aux homosexuels ne partage pas son projet révolutionnaire, le FHAR se tourne logiquement vers l'extrême gauche[3].

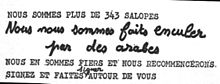

Le groupe parvient aussi à s'exprimer à travers le journal du groupe d'extrême gauche (maoïste) Vive la révolution (VLR), Tout !, en avril 1971. Il revendique la liberté sexuelle de tout individu, recommandant également aux homosexuels de sortir du « ghetto marchand » dans lequel la société les parque. Suivant le Gay Liberation Front (États-Unis), ils prônent la fierté gay (gay pride)[3]. Une déclaration fait référence au Manifeste des 343 :

« Nous sommes plus de 343 salopes

Nous nous sommes faits enculer par des Arabes

Nous en sommes fiers et nous recommencerons. »

Le numéro est saisi par la police (10 000 numéros dans les kiosques[3]) et le directeur de publication, Jean-Paul Sartre, poursuivi en justice. Cependant, une décision du Conseil constitutionnel déclarant inconstitutionnelles les atteintes à la liberté d'expression en juillet 1971 fait cesser les poursuites.

Un membre du FHAR, vendant le journal à la criée à Grenoble, est arrêté par la police. Des membres de l'aile ouvriériste de VLR se font également critique, refusant de distribuer ce numéro devant les usines. La librairie gauchiste Norman-Bethune refuse de le présenter dans ses étalages. Un lecteur écrit au journal (publié dans le no 14 de juin 1971) : « Le problème ne se pose pas en termes de normaux ou d'anormaux, mais en termes de riches et de pauvres, et leur lutte n'est donc pas en tant que pédés, mais en tant qu'exploités. Par conséquent, consacrer la moitié d'un journal à la publication de problèmes qui n'en sont pas et qui ne sont solubles que par une société socialiste bien conçue, relève de la trahison, alors que la nécessité de soutenir les ouvriers de Renault (qu'ils soient pédés ou non) devrait passer au premier plan ». En juin 1972, la LCR publie dans son périodique Rouge : « Nous n'avons aucune hostilité de principe contre la lutte que mènent les homosexuels contre l'ostracisme dont les entoure la société bourgeoise, nous n'en trouvons que plus lamentables les grotesques exhibitions du FHAR, lors des dernières manifestations [...]. En se comportant comme des "grandes folles", les homosexuels du FHAR révèlent à quel point ils sont victimes de l'oppression sexuelle bourgeoise ». Le PCF est davantage hostile, Pierre Juquin déclarant dans une interview de mai 1972 au Nouvel Observateur : « La couverture de l'homosexualité n'a jamais rien eu à voir avec le mouvement ouvrier. L’une et l'autre représentent même le contraire du mouvement ouvrier » alors que Jacques Duclos, répondant à un militant du FHAR lors d'un meeting à la maison de la Mutualité qui lui demandait si son parti a « révisé sa position sur les prétendues perversions sexuelles » répond : « Comment vous, pédérastes, avez-vous le culot de venir nous poser des questions ? Allez-vous faire soigner. Les femmes françaises sont saines ; le PCF est sain ; les hommes sont faits pour aimer les femmes »[5]. Lutte ouvrière considère pour sa part que les publications du FHAR sont « à la hauteur des graffitis de pissotière », reflétant l'« individualisme petit-bourgeois »[3].

Le , le FHAR défile avec des membres du MLF dans une manifestation syndicale avec la banderole « À bas la dictature des "normaux" ! ». Des hommes travestis en femmes avec un maquillage criard changent les codes des manifestations politiques[3].

Le FHAR dénonce l'hétérosexisme et la médicalisation de l'homosexualité. Il perturbe ainsi un Congrès international de sexologie à Sanremo en 1971.

Dissensions et controverses

Devant le nombre croissant d'hommes développant leurs propres centres d'intérêt, les femmes du FHAR font scission et forment le groupe des Gouines rouges[3], pour lutter davantage contre le sexisme et la phallocratie.

D'autres groupes se singularisent : les Gazolines, les journaux Fléau social (par le Groupe 5 du FHAR en mai 1972, se réclamant de l'Internationale situationniste et finissant par quitter la lutte politique[3]) et Antinorm[6] (par le Groupe 11 du FAHR, continuant à prôner le rapprochement avec des partis d'extrême gauche[3]). Ils publient encore un Rapport contre la normalité en 1971 et un épais numéro spécial de la revue Recherches dirigée par Félix Guattari en 1973[7].

Bien que tous ces groupes se reconnaissent dans les slogans du FHAR (« Prolétaires de tous les pays, caressez-vous ! », « Lesbiennes et pédés, arrêtons de raser les murs ! ») et la lutte contre les « hétéro-flics[8] », ils s'éloignent les uns des autres.

Face à la stratégie de provocation des travestis des Gazolines (risquant ainsi de se couper davantage du mouvement ouvrier), Guy Hocquenghem, défenseur d'un militantisme politique plus traditionnel, quitte en juillet 1972 ces « pédérastes incompréhensibles ». Dans la revue Partisans, il écrit : « On nous a emprisonnés dans le jeu de la honte, que nous avons transformé en jeu de la fierté. Ce n'est jamais que dorer les barreaux de notre cage »[3].

Le FHAR va par ailleurs jusqu'à défendre la pédophilie : en 1975, le sexologue Gérard Zwang, qui avait exprimé son hostilité personnelle à la pédophilie, fait l'objet d'une « haine agissante » de la part de militants du FHAR. En 1975, ceux-ci empêchent la Société française de sexologie clinique, créée par Zwang, de siéger à l'université de Vincennes[9].

Déclin et postérité

De plus, des membres du groupe commencent à le quitter : Daniel Guérin à cause des outrances des Gazolines lors de l'enterrement de Pierre Overney, un militant maoïste tué par un vigile en 1972, mais aussi Françoise d'Eaubonne, qui n'y voit plus (avec raison[10]) qu'un lieu de drague.

La police interdit les réunions à l'école des Beaux-Arts en février 1974, et le FHAR abandonne ses actions spectaculaires.

Il disparaît ce mois-là[3].

Le FHAR a cependant des héritiers, comme les Groupes de libération homosexuelle (GLH) à Paris et en province (dont le GLH-PQ (Politique et Quotidien)), voire les groupes Sexpol. Ses revendications, bien différentes de l'appel à la tolérance sociale et à la discrétion des homosexuels du mouvement national Arcadie, se retrouvent à travers les associations homosexuelles des années 1970, comme les Universités d’été euroméditerranéennes des homosexualités et le Comité d'urgence anti-répression homosexuelle en 1979, ou le magazine Le Gai Pied.

En 1977, le PCF créé une commission homosexualité au sein du Comité d’études et de recherche marxistes (CERM) et la LCR une commission nationale sur l'homosexualité (CNH). La question des mœurs demeure cependant rigide : en 2011, dans le magazine Manière de voir, Benoît Bréville note que cela se lit dans un contexte où « l'intégration politique des militants homosexuels se heurte aux traditions de l'extrême gauche, qui valorise une identité ouvrière à la fois masculine, productiviste et hétérosexuelle »[3].

La radicalité du mouvement et son côté très politisé à gauche ont aussi été repris par le mouvement LGBT des années 1990, inspirant en partie le courant queer aux États-Unis et en France[11].

Notes et références

- Le mouvement homosexuel français face aux stratégies identitaires par Yves Roussel.

- Retranscription de l'émission et témoignages de Françoise d'Eaubonne et Marie-Jo Bonnet.

- Benoît Bréville, « Homosexuels et subversifs », Manière de voir, no 118, , p. 14-17 (lire en ligne)..

- Frédéric Martel, Le Rose et le noir, édition du Seuil, 1996.

- Pierre Albertini, « Communisme », Dictionnaire de l'homophobie, PUF, 2003.

- Extraits d’Antinorm

- Le numéro est aujourd'hui disponible en version numérique sur le site CriticalSecret, mais expurgé du chapitre sur la pédophilie. Sur ce dernier point, lire Stéphane Nadaud, « Mais où est donc passé le chapitre IV de Trois milliards de pervers ? », Lignes, no 10, mars 2003.

- Article dans Gulliver no 1, 1972.

- Jean-Claude Guillebaud, La Tyrannie du plaisir, Seuil, (ISBN 978-2-02-100801-2), p. 23.

- Frédérc Martel, Le rose et le noir, 2008 (pages 49 et 50)

- Le Zoo, Q comme queer, Lille, GKC, 1998.

Voir aussi

Filmographie

- Le vent souffle où il veut, de Roger Danel (1973), film autour de la 1re marche de fierté homosexuelle en mai 1971, année de l’apparition du FHAR, distribué par Le peuple qui manque

- Race d'Ep docu/fiction de Lionel Soukaz et Guy Hocquenghem (1979)

- Ma saison super 8 de Alessandro Avellis (2005), film librement inspiré de l'aventure du FHAR

- La Révolution du désir, documentaire de Alessandro Avellis (2006)

- Bleu, blanc, rose, documentaire d'Yves Jeuland sur le mouvement gay français (2002)

Bibliographie

Provenant du FHAR

- « Libre disposition de notre corps », Tout, no 12, (lire en ligne)

- FHAR, Rapport contre la normalité, Paris, Champ libre, coll. « Symptôme 3 »,

- Dossier « Trois milliards de pervers. Grande encyclopédie des homosexualités », Recherches, mars 1973 [lire en ligne]

Sur le FHAR

- Claude Courouve, Les Homosexuels et les autres, Paris, Athanor, 1977.

- Jacques Girard, Le Mouvement homosexuel en France, 1945-1981, Paris, Syros, 1981.

- Masques, revue des homosexualités, no 9-10, Paris, 1981.

- (en) Scott Eric Gunther, The Eslastic Closet : A History of Homosexuality in France, 1942-present, New York, Palgrave Macmillan, , 166 p. (ISBN 978-0-230-59510-1)

- Françoise d'Eaubonne, « Le FHAR, origines et illustration », la Revue h, no 2, 1996; « Tensions et déclins » (suite et fin de l'article précédent), la Revue h, no 3, Hiver 1996/1997.

- Claire Auzias, Un Paris Révolutionnaire, Emeutes Subversions Colères, Paris, L'Esprit Frappeur, 2001.

- Didier Eribon, « FHAR », Dictionnaire des cultures gays et lesbiennes, Larousse, 2003.

- Paquita Paquin, Vingt ans sans dormir : 1968-1983, Éditions Denoël, , 203 p. (ISBN 978-2207255698, lire en ligne), p. 35 et sv.

- (en) Michael Sibalis, « Gay Liberation Comes to France: The Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) », French History and Civilization, 2005.

- Patrick Schindler, Après 1968: Le big bang des mouvements d’émancipation homosexuelle dans Alternative libertaire de mai 2008.

- Michael Sibalis, « L’arrivée de la libération gay en France. Le Front Homosexuel d’Action Révolutionnaire (FHAR) », Genre, sexualité & société, no 3, printemps 2010 [lire en ligne]

- Patrick Schindler, « Que reste-t-il du FHAR, quarante ans après ? », Le Monde libertaire, no 1639, (lire en ligne).

Articles connexes

- Gay Liberation Front

- Gay Activists Alliance (en) créé par des membres dissidents du GLF

- Leicester Gay Liberation Front (en)

- Gay Left, collectif et revue homosexuels marxistes, 1975-80.

- OutRage!

- Nouveaux mouvements sociaux

- Mouvement LGBT

- Liberté sexuelle et anarchisme