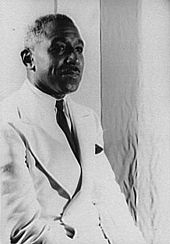

Samuel R. Delany

| Nom de naissance | Samuel Ray Delany, Jr. |

|---|---|

| Alias |

Samuel Delany |

| Naissance |

New York, État de New York, États-Unis |

| Activité principale | |

| Distinctions |

| Langue d’écriture | Anglais américain |

|---|---|

| Genres |

Œuvres principales

Samuel Ray Delany Junior, né le à New York (États-Unis), est un critique et un romancier de science-fiction et de science-fiction féministe afro-américain.

Issu d'une famille de la bourgeoisie noire influente historiquement dans le mouvement de la renaissance de Harlem et des droits civiques, il est un élève extrêmement doué malgré sa dyslexie. Il est admis au City College of New York, où il fait la rencontre décisive de Marilyn Hacker, poétesse, qui devient sa compagne.

Jeune prodige de la science-fiction, il obtient le prix Nebula en 1966 pour Babel 17 et en 1967 pour L'Intersection Einstein ainsi que le prix Hugo en 1970 pour l'une de ses nouvelles, Le Temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses. Il est le premier auteur noir à remporter de tels prix dans le domaine de la science-fiction.

Il joue également dans un groupe de pop rock nommé Heavenly Breakfast.

Après l'écriture de Dhalgren, un roman qui rencontre un immense succès et qui est classé parmi les chefs-d'œuvre de la littérature de fiction de langue anglaise, il se tourne vers l'enseignement de l'écriture. Il devient le professeur de jeunes prodiges, comme Vonda McIntyre et Octavia E. Butler. Il se détourne peu à peu de la science-fiction dans les années 1970 pour se consacrer à une carrière universitaire, l'étude de la sémiotique et une activité de critique littéraire.

Il enseigne pendant 11 ans à l'université du Massachusetts à Amherst, où il est titulaire d'une chaire de littérature comparée depuis 2001, et il est professeur d'anglais et de littérature comparée à l'université Temple à Philadelphie. Il prend sa retraite en 2015, et ses collègues lui font cadeau lors de son départ du recueil Stories for Chip (Chip étant son surnom depuis son adolescence).

Samuel Delany a remporté quatre prix Nebula décernés par la science-fiction Writers of America (SFWA) et deux prix Hugo décernés par la World science-fiction Convention.

Il entre au Science Fiction and Fantasy Hall of Fame en 2002. Il est nommé, en 2013, 30e Grand Maître de la Fantasy et de la Science-Fiction par la science-fiction and Fantasy Writers.

L. Timmel Duchamp, Donna Haraway dans son Manifeste cyborg, Kameron Hurley dans son The Geek Feminist Revolution et Ïan Larue dans Le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe le classent parmi les plus importants auteurs de science-fiction féministe. Theodore Sturgeon classe Dhalgren comme le meilleur livre de science-fiction jamais écrit.

Enfance et éducation[modifier | modifier le code]

Samuel R. Delany naît le à Harlem[1], Manhattan, New-York[2] dans une famille de la bourgeoisie noire de Harlem. Ses parents sont Margaret Carey Boyd Delany, employée à la New York Public Library dans la branche de Countee Cullen sur la 125e rue, et Samuel Ray Delany, de Raleigh, Caroline du Nord, propriétaire d'une entreprise de pompes funèbres, la Levy & Delany Funeral Home. Langston Hughes y fait référence dans ses histoires du quartier[1]. Samuel R. Delany et sa famille habitaient au-dessus du magasin de pompes funèbres[3].

La famille Delany est issue de la classe moyenne supérieure afro-américaine. Nombre de ses membres sont connus. Né en esclavage, Henry Beard Delany (1858-1928), le grand-père de Delany, devient après son émancipation le premier évêque noir de l'église épiscopale[4],[5]. Samuel compte parmi ses tantes paternelles Sarah Louise Delany (Sadie) et Annie Elizabeth Delany (Bessie)[6]. C'est grâce à leur autobiographie publiée Having Our Say: The Delany Sisters' First 100 Years que l'on peut retracer l'histoire de la famille Delany depuis le milieu du XVIIIe siècle dans la ville de Saint Marys (Géorgie), Fernandina Beach en Floride[7].

Samuel Delany s'est inspiré de leurs vies dans sa série semi-autobiographique composée de trois nouvelles intitulée Atlantis: Three Tales. Le frère de Sadie et Bessie, Hubert Thomas Delany, est un avocat et juge renommé, également au comité directeur de la NAACP, qui a pris la défense de Martin Luther King et gagné un procès historique dans l'Alabama[8], en plus d'être une figure centrale de la Renaissance de Harlem[9].

La poétesse et essayiste Clarissa Scott Delany est sa tante paternelle[10].

Éducation[modifier | modifier le code]

À l'âge de 5 ans, sa mère l'emmène au Vassar Summer Institute for the Gifted, un institut donnant des cours d'été pour les enfants surdoués. Il est ensuite admis à la Dalton School, une école élitiste de l'Upper East Side fréquentée majoritairement par des élèves blancs[4].

Samuel Delany souffre de dyslexie, ce qui affecte ses capacités d'écriture[4],[11]. Son père le bat régulièrement, utilisant souvent le côté poilu d'une brosse à cheveux, jusqu'à ce qu'il saigne, et dès l'âge de six ans Samuel fugue régulièrement[12].

Enfant, il consulte un psychiatre, le docteur Zeer, en qui il n'a pas confiance et auquel il ment constamment. En raison de ses fautes d'orthographe et de ses notes erratiques, on lui diagnostique un besoin d'attention (il est en fait dyslexique), ce qui lui vaut deux séances de thérapie par semaine au North Side Center. Sa mère trouve les notes qu'il cachait à propos de ses fantasmes masturbatoires et les transmet au docteur Zeer, qui les donne à son superviseur Kenneth Clark. Ce dernier décide de les utiliser pour un article sur les jeunes Afro-américains sans lui demander son autorisation[13]. Il occulte tous les passages sexuels et les publie anonymement dans Harper's Magazine au début des années 1950, puis dans son livre Prejudice and your Child[14] qui paraît pour la première fois en 1963[15].

Samuel Delany chante dans le chœur de l'église épiscopalienne Saint-Philippe (New York) à Harlem. Il joue de plusieurs instruments (violon et guitare[16]), compose de la musique et chorégraphie des danses au centre communautaire[1].

Il passe ses étés à Woodland Camp[12]. Depuis son enfance, Delany envie les enfants qui ont un surnom. Il s'en forge donc un lui-même le premier jour de son camp d'été à Woodland, à l'âge de 11 ans, en indiquant « Tout le monde m'appelle Chip » quand on lui demande son nom[17]. Des années plus tard, Frederik Pohl le décrit comme « une personne qu'aucun de ses amis n'appelle Sam, Samuel ni aucune variante des noms qui lui ont été donnés par ses parents »[18].

Un camarade de son âge, Ben, jeune surdoué des sciences, l'aide à rattraper son retard en mathématiques[19]. C'est là qu'il développe sa pratique de la musique, fait ses premières découvertes sexuelles et acquiert la certitude qu'il est gay[20]. Une des conseillères du camp qu'il affectionne a le style « butch » et il finit par comprendre qu'elle est lesbienne. Plus tard, il la voit performer en tant que drag king dans un spectacle de la Jewel Box Review. Bien plus tard, cette personne connue sous le nom de Stormé DeLarverie devint une icône de la révolte de Stonewall[21].

Scolarité et mort de son père[modifier | modifier le code]

En 1956[22], il est reçu à la Bronx High School of Science, une école secondaire. Il y est sélectionné pour aller au Camp Rising Sun (New York), un programme de sept semaines pour jeunes de 14 à 16 ans financé par la Louis August Jonas Foundation. Sa première nouvelle publiée, Salt, l'est dans Dynamo, le magazine scientifique de Bronx Science[23].

Delany est ensuite admis au City College of New York[4], qu'il abandonne au bout de six mois pour se consacrer à l'écriture. C'est dans cette université qu'il fait la connaissance de Marilyn Hacker[1].

En juillet 1960, il quitte New York et prend un bus Greyhound pour le Vermont, où il est invité avec d'autres écrivains comme serveur (en bourse d'alternance) à la Conférence des écrivains de Bread Loaf[24],[25].

En 1960, son père meurt d'un cancer des poumons[12],[24].

Mariage[modifier | modifier le code]

L'amitié de M. Hacker et Delany se renforce, surtout à partir du moment où ils travaillent ensemble à la mise en scène d'un texte de la première[26]. Le couple s'installe dans l'East Village au début des années 1960 et forme une union libre[1].

Samuel R. Delany épouse Marilyn Hacker à l'âge de dix-huit ans en août 1961 quand ils découvrent qu'elle est enceinte[27]. Pour elle, il s'agit aussi de sortir de son milieu familial, car elle ne s'entend pas du tout avec sa mère. Elle a déjà tenté par deux fois de quitter son domicile. La deuxième fois, alors qu'elle a trouvé un appartement et un emploi, sa mère fait intervenir la police pour geler son compte en banque et la forcer à revenir[26]. Pour le mariage, ils sont obligés de partir à Detroit (Michigan) en août 1961. En raison de leur âge et du fait qu'il s'agit d'un mariage interracial (elle est caucasienne et lui afro-américain), ils doivent en effet trouver un État dans lequel leur mariage soit légal, et il n'en existait que deux[28]. Cette première grossesse se conclut par une fausse couche[24].

Carrière littéraire de 1962 à 1970[modifier | modifier le code]

Première publication : Les Joyaux d'Aptor[modifier | modifier le code]

Delany écrit Les Joyaux d'Aptor à dix-neuf ans, après avoir cessé de fréquenter le City College of New York[6]. Marilyn Hacker, qui travaille depuis peu en tant qu'assistante éditrice chez Ace Books, donne le manuscrit des Joyaux d'Aptor à son patron[12]. Cette intervention permet à Delany, jeune auteur noir, d'être publié à l'âge de 20 ans[29].

Ses romans suivants forment la trilogie The Fall of the Towers, qui sera suivie par La Ballade de Bêta-2 et Babel 17. Il décrit cette période de sa vie et le processus d'écriture, ainsi que son mariage avec Marilyn Hacker, dans ses mémoires The Motion of Light in Water. En 1966, il entame un voyage de cinq mois en France, Angleterre, Italie, Grèce et Turquie, tandis que Marilyn Hacker reste à New York[30]. Durant cette période, il écrit L'Intersection Einstein. Il tire de ce voyage la matière de plusieurs œuvres, dont le roman Nova, la nouvelle … et pour toujours Gomorrhe et Dog in a Fisherman's Net. Ces textes ont reçu des critiques positives : Algis Budrys décrit Delany comme un poète de génie et l'inclut dans sa liste des nouveaux écrivains qui font « trembler la terre[31] » avec J.G. Ballard, Brian W. Aldiss, et Roger Zelazny[32], tandis que la critique et autrice Judith Merril lui accole l'étiquette « TNT » (The New Thing)[33].

Premier Noir dans le milieu de la science-fiction ?[modifier | modifier le code]

Samuel Delany est souvent décrit comme le premier Afro-Américain à avoir publié de la science-fiction mais, bien qu'il ait joué un rôle non négligeable sur ce plan, d'autres avant lui avaient publié dans ce domaine. Il ne manque pas de le relever lui-même en en citant plusieurs[34],[35] :

Matthew Phipps Shiel, Créole antillais, avait publié Le nuage pourpre (The Purple Cloud), roman de science-fiction post-apocalyptique en 1901[34].

George Samuel Schuyler (1895–1977) avait publié Black Empire entre 1936 et 1938 dans le Pittsburgh Courier sous forme de séries[35] sous le pseudonyme de Samuel I. Brooks[34]. W.E.B. Du Bois, plus connu pour son engagement en faveur des droits civiques, avait publié deux nouvelles de science-fiction dans Darkwater: Voices from within the Veil et The Comet et Jesus Christ in Texas en 1920. Il a écrit d'autres textes de science-fiction non publiés tels que Princess of Steel[36].

Martin Delany (1812–1885), auteur afro-américain non apparenté à Samuel Delany, avait également publié une utopie séparatiste intitulée Blake, Or the Huts of America: A Tale of the Mississippi Valley, the Southern United States, and Cuba, que Samuel Delany cite en exemple de proto-science-fiction[34]. Ce roman est également le premier livre publié aux États-Unis par un Afro-Américain[37].

Heavenly Breakfast et incursions dans la musique, la critique et le cinéma[modifier | modifier le code]

Après son voyage à travers l'Europe en 1966, Delany vit séparément de Marilyn Hacker. Il joue et habite dans une communauté durant cinq mois entre 1967 et 1968 dans le Lower East Side de Manhattan avec le groupe de folk rock Heavenly Breakfast. Les membres en sont Susan Schweers, Steven Greenbaum (alias Wiseman), et Bert Lee (qui devient plus tard membre fondateur de Central Park Sheiks). Delany relate ses expériences de cette période dans son essai autobiographique Heavenly Breakfast (1979)[38],[12].

En 1968, il publie l'essai About 5,750 Words, puis en 1975 The American Shore, qui comprend un essai considéré comme complexe sur la nouvelle de science-fiction Angoulême de Thomas M. Disch. En 1976, il publie une critique du roman Les Dépossédés (The Dispossessed) d'Ursula K. Le Guin, intitulée To Read The Dispossessed, dont le titre fait référence à l'ouvrage de Louis Althusser, Lire Le Capital[3].

Il vit un an entre 1971 et 1972 à l'Hôtel Albert dans Greenwich Village à New York et tourne un film produit par Barbara Wise, The Orchid[39]. Le film passe en avant-première à la World Science-Fiction Convention à Chicago et provoque un chahut dans la salle[3],[40].

La même année, il écrit deux numéros de la bande dessinée Wonder Woman[41] au cours d'une période controversée qui voit le personnage principal renoncer à ses super-pouvoirs et devenir agente secrète. Delany écrit les n° 202 et 203 de la série[42]. Il devait en écrire six autres, qui devaient se terminer sur une bataille autour d'une clinique pratiquant des IVG, mais l'arc narratif est supprimé lorsque Gloria Steinem lance une campagne pour protester contre la suppression des pouvoirs de Wonder Woman, changement antérieur à l'intervention de Delany[43]. La chercheuse Ann Matsuuchi en a conclu que les commentaires de Steinem avaient été « commodément utilisés comme excuse » par la direction de DC Comics[44].

Devenu auteur culte suivi par un groupe de passionnés, Samuel R. Delany signe ses livres dans des conventions, où on le confond souvent avec Roger Zelazny (et vice versa), si bien que les deux auteurs s' autorisent mutuellement à signer les autographes de l'autre pour L'Intersection Einstein et Le maître des rêves[45].

Premières consécrations : Nebula et prix Hugo[modifier | modifier le code]

Samuel Delany obtient rapidement plusieurs récompenses littéraires : le prix Nebula, deux années consécutives. En 1966, il le remporte pour Babel 17[46] alors qu'il vient tout juste d'avoir 24 ans. La nouvelle …et pour toujours Gomorrhe remporte le prix Nebula de la meilleure nouvelle courte en 1967, en même temps que Delany est primé pour L'Intersection Einstein qui remporte le prix Nebula du meilleur roman[47],[48].

Il remporte le prix Hugo en 1970 pour l'une de ses nouvelles, Le temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses[49]. Il est alors unanimement présenté comme l'un des meilleurs espoirs de la nouvelle science-fiction américaine[47]. Il rend hommage à des auteurs comme Theodore Sturgeon et Robert Heinlein[50] qui l'ont influencé[12],[51],[52].

Préjugés diffus dans le milieu de la science-fiction américaine[modifier | modifier le code]

Il est aussi le premier auteur afro-américain à remporter des prix internationaux de science-fiction, qui était un domaine très masculin, les auteurs étant tous blancs[53],[34]. Il décrit lui-même le préjugé auquel il est confronté dans ce milieu - juif, de gauche et libéral - selon ses termes : un racisme diffus difficile à dénoncer car masqué derrière des prétextes commerciaux. Ainsi, fort de ses prix, il propose son roman Nova à John W. Campbell pour parution par épisodes dans la revue dont ce dernier est l'éditeur, Analog. Alors que la sérialisation permet d'augmenter les revenus des écrivains, Campbell refuse le roman car Delany a choisi comme protagoniste un personnage noir et Campbell pense que ce n'est pas vendeur[54]. Autre exemple de ce racisme insidieux : lorsqu'il remporte le prix Nebula deux fois dans la même soirée en 1967, Isaac Asimov lui lance pour « blaguer » You know, Chip, we only voted you those awards because you’re Negro… ! (« Tu sais, Chip, on a voté pour toi pour ces prix seulement parce que tu es nègre…! »)[34],[35].

"Delany" est un des noms les plus mal orthographiés de la science-fiction, ayant été écorché à 60 reprises dans des revues[55]. Son propre éditeur, Doubleday, l'a mal orthographié sur la page de titre de Driftglass, tout comme le comité d'organisation de la Balticon en 1982, dont Samuel Delany était pourtant l'invité d'honneur[56].

Dans un essai intitulé Racism and Science Fiction (Racisme et science-fiction), Delany aborde les défis auxquels sont confrontés les Afro-Américains dans la communauté SF[34] :

« [On m'a] souvent demandé quelle était mon expérience des préjugés raciaux dans le domaine de la science-fiction. Ont-ils été inexistants ? En aucun cas : ils étaient bel et bien présents. Enfant des protestations politiques des années 50 et 60, j'ai souvent répondu aux personnes qui me posaient cette question : tant que nous ne serons qu'un, deux ou une poignée, je suppose que dans un domaine comme la science-fiction, où beaucoup d'écrivains sont issus de la tradition libérale et juive, les préjugés resteront probablement faibles — jusqu'à ce que, disons, les écrivains noirs commencent à représenter treize, quinze ou vingt pour cent de l'ensemble des auteurs. À ce moment-là, lorsque la concurrence pourra être perçue comme ayant un certain poids économique, il y a de fortes chances que le racisme et les préjugés soient aussi présents dans ce domaine que dans n'importe quel autre[34]. »

Symposium Khatru sur la place des femmes en science-fiction[modifier | modifier le code]

Dans les années 1970, le nombre de femmes écrivant de la science-fiction atteint un niveau critique alors même que le féminisme de la deuxième vague se profile à l'horizon. Dès 1974 et 1975, la question de la place des femmes dans le milieu devient centrale. La première anthologie féminine, Femmes et Merveilles, est publiée en 1975, et Joanna Russ publie L'autre moitié de l'homme en 1975[57]. C'est dans ce contexte qu'en 1974, l'éditeur du fanzine Khatru Jeffrey Smith invite des autrices et deux auteurs de science-fiction (dont James Tiptree, Jr., qui est en réalité une femme cachée derrière un pseudonyme masculin, mais ce n'est pas encore de notoriété publique) à participer à une série de discussions sur ce thème[58],[59]. Delany et James Tiptree, Jr. sont sollicités, sur une suggestion de Joanna Russ[60] pour donner leur opinion en tant qu'« hommes » sur la question[61]. Parmi les participantes, on compte Suzy McKee Charnas, Virginia Kidd, Ursula K. Le Guin, Vonda McIntyre, Luise White, Kate Wilhelm et Chelsea Quinn Yarbro[58].

Durant les échanges, conduits par courrier, Delany écrit Letter to the Symposium on Women in Science Fiction, under the Control for Some Deeply Suspicious Reason, of One Jeff Smith, où il souligne le manque d'équilibre qu'il a pu constater entre la poursuite de la carrière de son épouse, Marilyn Hacker, et l'éducation de sa fille, Iva Hacker-Delany, née en 1974[28].

Il aborde les difficultés auxquelles font face les femmes sur leur lieu de travail et leurs contraintes vestimentaires, affirme que la connexion parent / enfant n'est pas réservée aux mères[61]. Il avoue s'être insuffisamment occupé de sa fille, ce à quoi Joanna Russ réplique : « Ne répondez pas aux accusations de sexisme par un sentiment de culpabilité. Vous ne ferez que vous mettre en colère par la suite, parce qu'on vous aura fait sentir si mal. Réfléchissez. Et essayez de comprendre que le sexisme est presque toujours appliqué de manière mesquine[60]. »

Dans sa publication finale pour le symposium intitulée « Final Deliberately Irritating Statements », Ursula K. Le Guin, à laquelle Joanna Russ reproche de ne pas écrire du point de vue d'une femme et d'adopter une posture masculine dans son écriture, dit qu'il est temps d'arrêter de se plaindre des inégalités et de proposer des alternatives de science-fiction viables. Cette critique est en fait adressée indirectement à Joanna Russ et à Samuel R. Delany[59].

Dhalgren[modifier | modifier le code]

Dhalgren marque un retour à la science-fiction en 1975 après une pause[62]. C'est l'histoire d'un jeune bisexuel errant à la recherche de son identité dans une vaste métropole en décomposition dans laquelle se manifestent d'étranges phénomènes[63]. Le roman est écrit à un tournant de la carrière de Delany. Son groupe de pop rock, Heavenly Breakfast, se dissout, et il décide en 1968 de se consacrer pleinement à un projet de science-fiction moins ancré dans la tradition du space opera. Il imagine tout d'abord une série de cinq romans politiques décrivant chacun un régime différent mais, en 1969, en rassemblant ses textes à San Francisco, il opte pour une histoire unique qui se déroule dans le présent. Ses fans, qui sont alors nombreux, attendent près de six ans la publication du livre qui, publié en 1975 chez Bantam Books, paraît en librairie avec la mention « sélection de Frederik Pohl »[64]. La réception critique est partagée entre ceux qui, comme Theodore Sturgeon, pensent qu'il s'agit du meilleur livre de science-fiction de tous les temps, digne d'un Shakespeare ou d'un Homère, et ceux qui, comme Harlan Ellison (qui avait publié …et pour toujours Gomorrhe dans son anthologie de 1967 Dangereuses Visions), l'ont détesté[65],[21].

Dhalgren est le livre le plus vendu de Delany — et un des romans de science-fiction les plus vendus au monde — avec plus d'un demi-million d'exemplaires en deux ans [65], malgré sa longueur et sa forme, qui rappelle Finnegans Wake de James Joyce.

Après Dhalgren, Delany publie en 1976 Triton, où il explore l'identité de genre et la sexualité et questionne la possibilité de l'utopie[63]. Le roman présente une structure plus traditionnelle que Dhalgren mais décrit des sociétés qui se différencient uniquement par leur organisation sexuelle. Le protagoniste, doté au départ d'une perception très machiste et traditionnelle, finit par effectuer une transition de genre, ce qui classe le livre dans la science-fiction transgenre[37].

Carrière littéraire après 1970[modifier | modifier le code]

Quark/[modifier | modifier le code]

De 1970 à 1971, Delany et Hacker éditent ensemble une anthologie de science-fiction : Quark/[66],[67], le magazine de SF le plus expérimental des années 70, dans la mouvance new wave. Après quatre numéros ils sont obligés de mettre fin à l'expérience en raison de réactions hostiles. On y trouve des textes de Hilary Bailey, Thomas M. Disch, R A Lafferty, Ursula K. Le Guin, Joanna Russ, Larry Niven[66], Carol Emshwiller, George Stanley, Christopher Priest, Sonya Dorman, Fritz Leiber, Alexei Panshin, John Sladek et Laurence Yep[68].

Incursion dans la pornographie LGBT[modifier | modifier le code]

À la fin des années 1970, Delany adopte un style d'écriture beaucoup plus intellectuel et complexe, et aborde des thèmes plus polémiques comme la sexualité et la pornographie, ce qui lui aliène parfois le lectorat de ses premiers romans. Les ventes s'en ressentent, les représentations de pratiques sexuelles, notamment homosexuelles, pornographiques et BDSM, rendant leur publication plus ardue[69].

Il publie encore quelques œuvres, en faisant notamment une incursion dans le domaine de la science-fiction pornographique, en 1973, avec Vice Versa (éd. Champ libre), où il décrit une série de rencontres érotiques et violentes dans un petit port maritime américain à la suite de l'arrivée d'un capitaine afro-américain. Cette œuvre n'est pas de la science-fiction mais contient des éléments fantastiques[69],[70]. Peter Nicholls, dans son introduction à The Encyclopedia of Science Fiction, décrit le roman comme « sérieux dans son intention, bien que susceptible de choquer la plupart des lecteurs dans son évocation des extrêmes du sadomasochisme dans une imagerie parfois poétique et souvent répugnante - et ainsi intentionnellement conçu – peut-être – comme un rituel de passage baudelairien »[70].

Ce premier roman est suivi d'autres : The Mad Man en 1994, Hogg en 1995 et Phallos en 2004[69].

Retour à la science-fiction[modifier | modifier le code]

Essais[modifier | modifier le code]

À partir de 1977, il publie des essais sur la science-fiction[71], comme The Jewel-Hinged Jaw, et plusieurs recueils d'articles sur la paralittérature ou les queer studies[72]. Il est alors proche d'autrices de science-fiction féministe comme Joanna Russ[73], dont il analyse l'œuvre dans un essai en 2004[74]. About Writing, Seven Essays, Four Letters, & Five Interviews est une série d'essais sur la science-fiction publié en 2005[75].

Romans[modifier | modifier le code]

Si Dhalgren marque un premier retour à l'écriture de roman de science-fiction en 1975, ce retour est confirmé en 1984 avec la publication de Stars in My Pocket Like Grains of Sand (1984)[29], roman de space opera qui interroge le devenir de la culture dans un univers fort de 6 000 planètes reliées par un « web de l'information », (écrit avant l'apparition de l'Internet)[76]. Samuel Delany poursuit parallèlement un cycle de fantasy, Nevèrÿon (1979-1987). "Les Contes de Nevèrÿon" se classent clairement dans le domaine, et ce deux ans seulement après la naissance du mouvement, sans la composante métaphysique habituellement présente dans ce genre mais en respectant l'atmosphère et la spécificité du fantastique. Jo Walton les qualifie de « romans mosaïques »[77]. Le troisième de la série, Flight from Nevèrÿon, qui contient le conte Plagues of Tales and Carnivals[78], aborde les thèmes du sida[79] et de l'esclavage[77].

Essais autobiographiques[modifier | modifier le code]

Delany relate ses expériences dans des essais autobiographiques, le premier publié étant Heavenly Breakfast (1979)[38]. En 1988 paraît son autobiographie, The Motion of Light in Water (qui remporte le prix Hugo[80]), dans laquelle il indique préférer les relations sexuelles avec les hommes. Sa femme Marilyn Hacker et lui sont désormais connus comme militants homosexuels, Hacker s'identifiant comme lesbienne[81] et Delany comme gay depuis son adolescence[82]. Il publie d'autres essais autobiographiques : Shorter interviews, The Straits of Messina (1989), Silent Interviews (1994), le roman graphique Bread and Wine: An Erotic Tale of New York sur sa rencontre avec Dennis Rickett, son compagnon à partir de 1999, et Shorter Views en 2000[83]. Times Square Red, Times Square Blue, publié en 1999, est à la fois une expérience autobiographique et un documentaire sur les cinémas pornographiques de New York qui en décrit les pratiques communautaires homosexuelles[84].

Carrière universitaire[modifier | modifier le code]

Il se détourne peu à peu de la science-fiction dans les années 1970 pour se consacrer à une carrière universitaire, à l'étude de la sémiotique et une activité de critique littéraire[85].

À partir de janvier 1975, il enseigne la création littéraire, d'abord à l'université d'État de New York à Buffalo, puis à l'université d'État de New York à Albany et à l'université Cornell. Il enseigne pendant 11 ans à l'université du Massachusetts à Amherst, où il est titulaire d'une chaire de littérature comparée depuis 2001. Il est également professeur de langue et littérature comparée à l'université Temple à Philadelphie depuis janvier 2001[86],[87]. Il prend sa retraite en 2015[88],[89],[90]. Celle-ci marque la fin de 40 ans d'enseignement universitaire et intervient peu de temps après qu'il a reçu le Damon Knight Memorial Grand Master Award pour l'ensemble de son œuvre. Ses collègues lui font cadeau du recueil Stories for Chip pour son départ à la retraite, avec entre autres des contributions de Kim Stanley Robinson et Nalo Hopkinson[12]. En revanche, il ne reçoit pas de pension de retraite, contrairement à ses attentes. Sa fille Iva Alyxander Delany-Hacker lui propose alors d'emménager chez elle avec son compagnon Dennis. Cependant, au bout d'un an, elle leur demande de partir, et le couple va s'installer à Philadelphie dans le pied-à-terre que Delany a conservé du temps où il enseignait à l'université Temple. Iva Delany achètera par la suite un appartement dans lequel Delany et Rickett s'installeront[12].

Critique littéraire[modifier | modifier le code]

Samuel R. Delany a publié une douzaine de textes de critique littéraire qui lui valent d'être reconnu à part entière dans ce domaine. Ses ouvrages principaux dans ce domaine sont The Jewel-Hinged Jaw (1977), The Straits of Messina, The American Shore et Starboard Wine. Delany y développe ses théories sur le structuralisme et le post-struturalisme[91].

Essai Racism in Science Fiction[modifier | modifier le code]

Son essai Racism in Science Fiction est devenu un classique de la critique littéraire de science-fiction selon Terry Bisson. Delany y écrit qu'il a été relativement préservé car les Afro-Américains sont rares dans ce milieu; pour lui, cependant, dès lors que les personnes noires dans le milieu de la science-fiction atteindront un certain nombre, le racisme se manifestera sans doute de manière plus visible[92]. Il explique que le racisme en SF est systémique et que ses manifestations ne sont pas toujours mal intentionnées — par exemple lorsque ses œuvres sont avant tout catégorisées comme afro-américaines[93]. Il y relate aussi la remise des Nebula Awards de 1968, où Isaac Asimov lui fait une remarque incongrue. Frederik Pohl venait de prononcer un discours sur les changements récents, visant explicitement Samuel Delany et Roger Zelazny[94]. Pohl n'avait pas même lu le roman de Delany — il avait été influencé par Lester del Rey. Delany indique dans The Atheist in the Attic (interview de Terry Bisson) que lorsque F. Pohl a enfin lu le livre, il l'a apprécié, et que son jugement initial en a été modifié. Pohl a par la suite publié un autre roman de Delany, Dhalgren. Il lui commandera aussi des nouvelles pour ses publications, notamment Cage of Brass et High Weir pour If[92].

Silent Interviews[modifier | modifier le code]

Samuel R. Delany a la particularité d'avoir mené des interviews à l'écrit qu'il appelle « Interviews silencieuses », et dont il a tiré un livre, Silent Interviews[95]. Elles sont souvent réalisées à l'oral mais la version publiée, révisée, reflète plus fidèlement le point de vue de l'auteur sur divers thèmes liés science-fiction telle l'impossibilité de définir le terme même, son histoire ou les questions raciales qui y sont posées[réf. souhaitée].

Prises de position[modifier | modifier le code]

Soutien à NAMBLA[modifier | modifier le code]

Samuel R. Delany a écrit et parlé librement et largement de sa vie sexuelle, dans ses livres ou ses conférences. Il a ainsi raconté avoir eu, enfant, des relations sexuelles avec un adulte qu'il nie être abusives, et avoir été violé par deux marins quand il était jeune homme. Il a soutenu la newsletter de la très controversée NAMBLA, qui cherchait à abaisser l'âge du consentement sexuel et dont de nombreux pédophiles étaient membres, même s'il n'a jamais fait partie de l'association[12]. L'affaire sort en 2014 alors que la fille de Marion Zimmer Bradley annonce avoir été incestée. Delany ne juge pas positives les relations sexuelles entre adultes et enfants mais refusé de retirer soutien à la NAMBLA[96].

Thématiques[modifier | modifier le code]

Samuel R. Delany aborde tout au long de son œuvre les thèmes de la mythologie, de la race[34],, de la mémoire, de la sexualité, du langage, de la perception et du genre[37],[87]. Son impact se fait principalement dans les domaines de la science-fiction, de la pornographie, de la littérature africaine américaine et LGBT. Dans son introduction à Stories for Chip, publié en hommage à Delany lors de sa retraite de l'université, Kim Stanley Robinson évoque un espace spécifique qu'il nomme le « Delanyspace » où Delany donnerait à son lectorat « de nouvelles cartes cognitives, qui nous réorientent vers nos expériences et nos propres pensées »[97]. La presse généraliste l’a souvent affublé de l'étiquette « d'écrivain gay noir »[97].

New wave et post-structuralisme[modifier | modifier le code]

Delany est considéré comme un précurseur de la new wave[98], qui s'oppose à la science-fiction dure en préférant à l'innovation technologique les sciences sociales, la psychologie, la mythologie et les relations humaines[99],[37]. Il est aussi considéré comme un précurseur de l'afrofuturisme aux côtés d'Octavia E. Butler[100] et parfois qualifié de cyberpunk[79]. Ses essais critiques et ses œuvres de fiction tardives peuvent être considérées comme post-structuralistes ou post âge d'or de la science-fiction[79].

Toutefois, il a à maintes reprises refusé les étiquettes : il n'aime pas être cantonné dans un genre et estime être avant tout quelqu'un qui écrit[22],[63] :

« Je me considère comme quelqu'un qui pense essentiellement par l'intermédiaire de l'écriture. J'écris donc plus que la plupart des gens, et j'écris sous différentes formes. Je me considère comme une personne qui écrit, plutôt que comme un écrivain d'un genre ou un autre. »

Œuvre féministe[modifier | modifier le code]

L'œuvre de Delany peut être schématiquement divisée en deux périodes. Ses premiers textes revêtent souvent des formes similaires et se structurent autour d'un voyage initiatique fantastique. Les protagonistes sont souvent des êtres ayant souffert physiquement et psychologiquement. La mythologie est très présente, ainsi que les récits de formation des langues (Babel 17) ou des mythes (La Ballade de Bêta-2). Delany est dès le début vu comme un écrivain de science-fiction féministe, ce qui lui vaut d'être invité au symposium Khadru sur la place des femmes en science-fiction[57]. À propos de Babel 17, Jo Walton écrit son admiration pour un livre écrit en 1966 qui met en scène comme personnage principal une poétesse (tout comme sa femme Marilyn Hacker)[101] :

« C'est un personnage étonnamment tridimensionnel. De plus, et j'ai failli ne pas le dire, c'est une femme. C'est la protagoniste, c'est une capitaine de l'espace et une poétesse, elle est compétente et active, elle fait ses propres choix, se sauve et sauve le monde, et c'est une femme, et c'était en 1966. »

Homoérotisme, bisexualité et identité de genre[modifier | modifier le code]

L'homoérotisme est un thème récurrent dans son œuvre. D'abord évoqué de manière subtile dans Les Joyaux d'Aptor avec les relations décrites entre les protagonistes Geo et Urson, il devient plus explicite par la suite avec Marq Dyeth et Rat Korga dans Stars in My Pocket Like Grains of Sand, ou Small Sarg et Gorgik dans la série Nevèrÿon[102].

En 1970, il devient de notoriété publique que Delany est bisexuel. C'est aussi à cette époque que son œuvre évolue et se penche sur les mécanismes culturels de l'érotisme et de l'amour, via des explorations sado-masochistes qui ont parfois choqué le public (son roman pornographique Hogg est resté longtemps inédit). Il explique la relation entre ses textes de science-fiction et la sexualité dans son essai autobiographique The Motion of Light in Water, qui remporte le prix Hugo[37]. Il est aussi le premier auteur à avoir évoqué l'épidémie de sida en 1984[79] — dans le neuvième conte de sa série, The Tale of Plagues and Carnivals (1984)[37],[103],[12].

Il crée aussi des personnages échappant au dimorphisme sexuel et à la binarité de genre, par exemple dans L'Intersection Einstein (1967) et la nouvelle …et pour toujours Gomorrhe (1967)[104]. Dans Trouble on Triton, il introduit un anti-héros à travers une transformation impliquant un changement de genre, présentée comme banale dans le monde où elle se déroule[104].

Prix et distinctions[modifier | modifier le code]

Samuel Delany a remporté quatre prix Nebula décernés par la science-fiction Writers of America (SFWA) et deux prix Hugo décernés par la World Science-Fiction Convention[105],. Il accède au Science Fiction and Fantasy Hall of Fame en 2002[106].

Dark Reflections est couronné par le Stonewall Book Award en 2008. En 2015, Delany remporte le Nicolas Guillén Award for Philosophical Literature, et en 1997 le Kessler Award en études LGBTQ. En 2010, après Ray Bradbury et Frederik Pohl, il est le troisième écrivain à remporter le prix J. Lloyd Eaton Lifetime Achievement Award[105].

En 2016, il entre au New York State Writers Hall of Fame. Il reçoit en 2021 le prix Anisfield-Wolf, qui récompense des œuvres écrites apportant une contribution importante à la compréhension du racisme[105].

En 2013, il est nommé 30e Grand Maître de la Fantasy et de la Science-Fiction par la SFWA[105].

Hommage et postérité[modifier | modifier le code]

Donna Haraway classe ses œuvres dans la lignée de la science-fiction féministe et l'inclut dans sa « liste H »[107] des œuvres de science-fiction féministe à lire absolument. Selon Ïan Larue, elle le classe dans les écrivains ayant produit une théorie du cyborg[108]. Haraway loue tout particulièrement Triton (roman) et Les Contes de Nevèrÿon et indique être redevable à Delany (tout comme à James Tiptree Jr, Joanna Russ, Ursula K. Le Guin, Ann Macaffrey et Vonda Mcytinre) pour son Manifeste cyborg[109].

Tananarive Due lui attribue le mérite (avec Octavia E. Butler et Terry McMillan) d'avoir inventé un genre littéraire pour les personnes noires[110].

L. Timmel Duchamp rend honneur à son action radicale en faveur de la science-fiction féministe dans un essai intitulé Real Mothers, a Faggot Uncle, and the Name of the Father: Samuel R. Delany’s Feminist Revisions of the Story of SF[111].

Umberto Eco voit en lui un auteur de science-fiction majeur de sa génération et un écrivain novateur[112],[113] : « Je considère Delany non seulement comme l'un des écrivains de SF les plus importants de la génération actuelle, mais aussi comme un écrivain fascinant en général et qui a inventé un nouveau style. »

En 2007, Fred Barney Taylor réalise le documentaire The Polymath, or The Life and Opinions of Samuel R. Delany, Gentleman, montré au Festival du film de Tribeca[114],[115].

Depuis 2018, ses archives et une partie de sa bibliothèque sont déposées à la Bibliothèque Beinecke de livres rares et manuscrits de Yale[12],[116].

En 2023, Neil Gaiman envisage de créer une série télévisée à partir du roman Nova[117].

Vie privée[modifier | modifier le code]

Delany s'identifie comme gay depuis son adolescence[118]. Il a cependant été maintes fois décrit comme bisexuel en raison de son mariage, qui dura 19 ans, avec la poétesse et traductrice Marilyn Hacker, avec qui il a une fille, Iva Alyxander[note 1] Delany. Hacker connaissait l'orientation de Delany et s'identifie elle-même comme lesbienne depuis leur divorce en 1980[119].

Après son divorce, il rencontre Frank Roméo, qui lui inspire Stars in My Pocket Like Grains of Sand, un space opera. Ils restent ensemble quelques années, Frank Romeo élevant Iva avec lui, puis Delany s'en sépare car il est physiquement violent. Il ne publie pas la suite du roman attendu, et n'écrira plus jamais de roman se déroulant dans l'espace[12]. En 1991, il entame une relation stable mais non exclusive avec Dennis Rickett, un sans abri qui vend des livres dans la rue. Leur relation est décrite dans l'autobiographie Bread and Wine: An Erotic Tale of New York (1999), que Delany écrit en collaboration avec l'artiste et écrivaine Mia Wolff[12].

Œuvres[modifier | modifier le code]

Cycle La Chute des tours[modifier | modifier le code]

- Prisonniers de la flamme ((en) Captives of the Flame, 1962).

- Les Tours de Toron ((en) The Towers of Toron, 1964).

- La Cité des mille soleils ((en) City of a Thousand Suns, 1965).

Cycle Nevèrÿon[modifier | modifier le code]

- Les Contes de Nevèrÿon, Jean-Claude Lattès, 1982 ((en) Tales of Nevèrÿon, 1979), trad. Éric ChédailleCollection Titres SF, 52

- Neveryóna ((en) Neveryóna or: The Tale of Signs and Cities?, 1983)

- (en) Flight from Nevèrÿon, 1985

- (en) The Bridge of Lost Desire, 1987Réédition avec une révision du texte sous le titre Return to Nevèrÿon, 1994

Romans indépendants[modifier | modifier le code]

- (en) Voyage, Orestes! [A Surviving Novel Fragment], 2019Écrit entre 1960 et 1963[27].

- Les Joyaux d'Aptor, OPTA, coll. « Galaxie-bis » no 41, 1975 ((en) The Jewels of Aptor, 1962).

- La Ballade de Bêta-2 ((en) The Ballad of Beta-2, 1965)

- Empire Star, Le Livre de poche, 1980 ((en) Empire Star, 1966).

- Babel 17 ((en) Babel 17, 1966).

- L'Intersection Einstein ((en) The Einstein intersection, 1967).

- Nova, J'ai lu no 760, 1977 ((en) Nova, 1968).

- Vice versa, Champ libre, coll. « Chute libre », 1975 ((en) The Tides of Lust, 1973).

- (en) Dhalgren, 1975[62].

- Triton ((en) Triton, 1976).

- (en) Empire, 1978Coécrit avec Howard Chaykin.

- (en) Stars in My Pocket Like Grains of Sand, 1984.

- (en) They Fly at Çiron, 1993.

- (en) The Mad Man, 1994.

- (en) The Splendor and Misery of Bodies, of Cities, 1996Ce roman devait être la suite de Stars in My Pocket Like Grains of Sand, mais n'a jamais été publié.

- Hogg, Désordres / Laurent Vialet, 2006 ((en) Hogg, 1995).

- (en) Phallos, 2004.

- (en) Dark Reflections[121], 2007.

- (en) Through the Valley of the Nest of Spiders, 2012.

- (en) Shoat Rumblin: His Sensations and Ideas, 2020.

- (en) Big Joe, 2021roman graphique

Recueil de nouvelles indépendants[modifier | modifier le code]

- (en) Driftglass : ten tales of speculative fiction, Doubleday, 1971

- (en) The Complete Nebula Award-Winning Fiction, Bantam Books, 1986 (ISBN 9780553256109)

- L'Athée du grenier, Goater, 2020 ((en) The Atheist in the Attic, 2018).

- (en) Distant Stars, 1981.

- (en) Driftglass/Starshards, 1993.

- (en) They Fly at Çiron, 1993.

- (en) Atlantis: Three Tales, 1995.

- (en) Aye, and Gomorrah, and Other Stories, Vintage, 2003 (ISBN 9780375706714).

Nouvelles[modifier | modifier le code]

- …et pour toujours Gomorrhe (1967, Aye, and Gomorrah…), Chants de l'espace, Bragelonne, Science-fiction no 23, 2008 et sous le titre Ouais, et Gomorrhe…, dans l'anthologie Dangereuses Visions - tome 2, J'ai lu, Science-fiction no 627, 1976.

- Corona (1967, Corona), OPTA, Fiction no 191, 1969.

- Opalines (1967, Driftglass), OPTA, Galaxie no 50, 1968.

- La Fosse aux étoiles (1967, The Star Pit), La Fosse aux étoiles/Aztèques, Denoël, Coll. Étoiles doubles no 9, 1984.

- Cage de cuivre (1968, Cage of Brass), OPTA, Galaxie no 69, 1970.

- La Grande Barre (1968, High Weir), OPTA, Galaxie no 76, 1970.

- Les Anges aux figures sales (1968, Lines of Power), OPTA, Fiction no 268, 1976.

- Du pouvoir des clous (1968, The Power of the Nails) (avec Harlan Ellison), La Chanson du Zombie, Les Humanoïdes associés, Coll. Harlan Ellison no 4, 1980.

- Le Temps considéré comme une hélice de pierres semi-précieuses (1969, Time Considered as a Helix of Semi-Precious Stones), La Frontière avenir - Anthologie de la science-fiction américaine d'aujourd'hui, Seghers, Constellations, 1975.

- Tu ne tueras point (1971, They Fly at Ciron), OPTA, Fiction no 219 et 220, 1972.

Essais[modifier | modifier le code]

- Quark/ anthologie en collaboration avec Marilyn Hacker, 1970 à 1971.

- (en) Heavenly Breakfast, .

- (en) The Motion of Light in Water, .

- (en) The Straits of Messina, .

- (en) Silent Interviews, .

- (en) Longer Views, .

- (en) Times Square Red, Times Square Blue, .

- (en) Bread and Wine: An Erotic Tale of New York, .

- (en) Shorter Views, .

- (en) 1984: Selected Letters, 2000.

- (en) About Writing : Seven Essays, Four Letters, & Five Interviews, Wesleyan University Press, , 433 p. (ISBN 978-0-8195-6716-1 et 978-0-8195-6715-4, lire en ligne)[75].

- (en) In Search of Silence: Volume I, 1957-1969, 2017.

- (en) Letters from Amherst: Five Narrative Letters, 2019.

- (en) “More About Writing” and Other Essays, 2021.

- (en) Of Solids and Surds, 2021.

- (en) The Tragedy of Ophelia: Two Essays, 2021.

- (en) “The Gamble” and Other Essays, 2021.

Ascendance[modifier | modifier le code]

Notes et références[modifier | modifier le code]

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Samuel R. Delany » (voir la liste des auteurs).

Notes[modifier | modifier le code]

- Il semble que ce nom vienne du roman de Joanna Russ The Adventures of Alyx.

Références[modifier | modifier le code]

- Ghansah 2011.

- Walton 2015.

- (en) K. Leslie Steiner, « Samuel R. Delany by K. Leslie Steiner »

, sur pseudopodium.org, (consulté le ).

, sur pseudopodium.org, (consulté le ).

- Anders 2013.

- (en) David Seed, A Companion to Science Fiction, John Wiley & Sons, , 631 p. (ISBN 978-0-470-79701-3, lire en ligne), p. 398.

- (en) Porter Lavelle, « Ode to Samuel Delany », JSTOR Daily, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) A. Elizabeth Delany, Sarah L. Delany et Amy Hill Hearth, Having Our Say : The Delany Sisters' First 100 Years, Dell Publishing, , Family Tree.

- (en) Martin Luther King et Clayborne Carson, The autobiography of Martin Luther King, Jr, Intellectual Properties Management in association with Warner Books, (ISBN 978-0-446-52412-4).

- (en-US) « Home - Delany Collection - Library Guides at Saint Augustine's University », sur libguides.st-aug.edu via web.archive.org, (consulté le ).

- (en) Academy of American Poets, « Clarissa Scott Delany », sur Poets.org (consulté le ).

- (en-US) Jacob Brogan, « How Does Samuel R. Delany Work? », Slate, (ISSN 1091-2339, lire en ligne, consulté le ).

- (en-US) Julian Lucas, « How Samuel R. Delany Reimagined Sci-Fi, Sex, and the City », The New Yorker, (ISSN 0028-792X, lire en ligne, consulté le ).

- Delany 1988, p. 17.

- (en) Sarah Mangiola, « Sci-Fi Legend Samuel R. Delany Doesn't Play Favorites »

, sur theportalist.com, (consulté le ).

, sur theportalist.com, (consulté le ).

- (en) Kenneth Bancroft Clark, Prejudice and your child, Wesleyan Univ. Press, , 329 p. (ISBN 978-0-8195-6155-8, lire en ligne).

- Bader 2014, p. 60.

- (en) Samuel R. Delany, The Motion of Light in Water, Paladin, , « 40.7 », p. 309.

- (en) Pohl, Frederik, « Chip Delany » [archive du ], sur The Way The Future Blogs, (consulté le ).

- Delany 1988, p. 18-23.

- Delany 1999, p. 76.

- (en) Alex Wermer-Colan, « Stonewall, Before and After: An Interview with Samuel R. Delany »

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

- (en) Rachel Kaadzi Ghansah, « The Art of Fiction No. 210 », Paris Review, no 197, (ISSN 0031-2037, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Bronx Science Alumni Foundation Newsletter: February 2022 », sur go.pardot.com (consulté le ).

- (en) Samuel R. Delany, The motion of light in water: sex and science fiction writing in the East Village, 1957-1965, New York : Arbor House/W. Morrow via Internet Archive, , 332 p. (ISBN 978-0-87795-947-2, lire en ligne).

- (en) « Sci-Fi Legend Samuel R. Delany Doesn't Play Favorites », sur theportalist.com, (consulté le ).

- Delany 1988, p. 57.

- SFE 2022.

- (en) « Marilyn Hacker », sur Worlds Without End (consulté le ).

- (en-US) Jordy Rosenberg, « In Praise of Samuel R. Delany », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Samuel Delany, The Motion of Light in Water.

- « They are of an earthshaking new kind », op. cité p. 192.

- (en) Algis Budrys, « Galaxy Bookshelf », Galaxy Science Fiction, , p. 188–194 (lire en ligne).

- (en) Merril Judith, « The Magazine of Fantasy & Science Fiction », The Magazine of Fantasy & Science Fiction, , p. 29 (lire en ligne).

- (en-US) Samuel R. Delany, « Racism and Science Fiction », New York Review of Science Fiction, no 120, (lire en ligne, consulté le ).

- DeGraw 2007, p. 105-108.

- (en) « SFE: Du Bois, W E B », sur sf-encyclopedia.com (consulté le ).

- (en) « SFE: Delany, Martin R », sur sf-encyclopedia.com (consulté le ).

- (en) T. Nyong'o, « Back to the Garden: Queer Ecology in Samuel Delany's Heavenly Breakfast », American Literary History, vol. 24, no 4, , p. 747–767 (ISSN 0896-7148 et 1468-4365, DOI 10.1093/alh/ajs054, lire en ligne, consulté le ).

- (en) MoMa, « The Orchid. 1971. Directed by Samuel R. Delany »

, sur moma.org, .

, sur moma.org, .

- « The Orchid (1971) », sur mubi.com (consulté le ).

- (en) « GCD :: Issue :: Wonder Woman #202 », sur comics.org.

- (en) « Wonder Woman, series 1, issues #199–#264, March 1972 – February 1980 », sur wonderland-site.com (consulté le ).

- (en) Yohana Desta, « How Gloria Steinem Saved Wonder Woman », Vanity Fair, (lire en ligne)?

- (en) Ann Matsuuchi, « Wonder Woman Wears Pants: Wonder Woman, Feminism and the 1972 'Women's Lib' Issue », Colloquy, no 24, (DOI 10.4225/03/592280b6ef43d, lire en ligne)?

- (en) Theodore Krulik, « A Few More Words from Roger Zelazny: On Ellison, Delany, and Brust »

, sur tor.com, (consulté le ).

, sur tor.com, (consulté le ).

- (en) « 1966 Nebula Awards », sur Nebula Awards (consulté le ).

- (en-US) « Samuel Delany and the Past and Future of Science Fiction », sur The New Yorker, (consulté le ).

- (en) « Nebula Awards 1967 », sur Nebula Awards (consulté le ).

- « Prix Hugo », sur fbeurg.noosfere.org (consulté le ).

- (en-US) « Samuel R. Delany: Portrait of the Artist as a Young Super-Nova », sur Library of America (consulté le ).

- (en) David Layton, « Sexual Psychology in Theodore Sturgeon’s Fiction » [PDF], sur rupkatha.com, Rupkatha Journal on Interdisciplinary Studies in Humanities, n°3, (consulté le ).

- (en) « A Dialogue: Samuel Delany and Joanna Russ on Science Fiction », Callaloo, no 22, , p. 27–35 (ISSN 0161-2492, DOI 10.2307/2930474, JSTOR 2930474).

- Tucker 2004.

- (en) Sandra Y. Govan, « The Insistent Presence of Black Folk in the Novels of Samuel R. Delany », Black American Literature Forum, vol. 18, no 2, , p. 43–48 (ISSN 0148-6179, DOI 10.2307/2904124, JSTOR 2904124).

- (en) Robert S. Bravard et Michael W. Peplow, « Through a Glass Darkly : Bibliographing Samuel R. Delany », Black American Literature Forum, vol. 18, no 2, , p. 69–75 (DOI 10.2307/2904129

, JSTOR 2904129).

, JSTOR 2904129).

- (en) Mark Owings, « Balticon History [Version DA-01] », sur bsfs.org (consulté le ).

- (en) Julie Phillips, James Tiptree, Jr. : the double life of Alice B. Sheldon, New York, St. Martin's Press, , 497 p. (ISBN 0-312-20385-3 et 978-0-312-20385-6, OCLC 63692750), chap. 34 (« A Sensitive Man (1974-75) »).

- (en) Jeff Smith, Women in Science Fiction : A Symposium, vol. 3 et 4, Khatru, (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- (en-US) B. D. McClay, « Joanna Russ, the Science-Fiction Writer Who Said No », The New Yorker, (ISSN 0028-792X, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Gwyneth Jones, Joanna Russ, University of Illinois Press, (ISBN 9780252042638), chap. 4 (« The Secret Feminist Cabale. SF's Sexual Politics and the Khatru Symposium »).

- (en) Eileen McGinnis, « “Turn and Face the Strange”: Samuel Delany - Queering Science Fiction, Queering Fatherhood »

, sur eileenmcginnis.com, (consulté le ).

, sur eileenmcginnis.com, (consulté le ).

- (en) Mary Kay Bray, « Rites of Reversal: Double Consciousness in Delany's Dhalgren », Black American Literature Forum, vol. 18, no 2, , p. 57-61 (ISSN 0148-6179, DOI 10.2307/2904127, JSTOR 2904127).

- (en) « Samuel R. Delany | Biography, Books, & Facts », sur britannica.com (consulté le ).

- Tucker 2004, p. 56.

- Tucker 2004, p. 57.

- (en) « SFE: QUARK/ », sur sf-encyclopedia.com (consulté le ).

- (en) « Quark/1 by Marilyn Hacker, Samuel R. Delany », sur Worlds Without End (consulté le ).

- (en) Internet Archive, Quark/2, (lire en ligne).

- Nicholls 2023.

- Nicholls 1995, p. 316.

- (en) « A History of Science Fiction Criticism: Collective Works Cited and Chronological Bibliography », Science Fiction Studies, vol. 26, no 2, , p. 263–283 (ISSN 0091-7729, JSTOR 4240786).

- (en) Samuel R. Delany et Matthew Cheney, The Jewel-Hinged Jaw : Notes on the Language of Science Fiction, Wesleyan University Press, , 261 p. (ISBN 978-0-8195-7246-2, lire en ligne).

- (de) « Tor Online », sur TOR Online (consulté le ).

- (en) Samuel R. Delany, « Joanna Russ and D. W. Griffith », PMLA, vol. 119, no 3, , p. 500–508 (ISSN 0030-8129, JSTOR 25486064).

- (en) Tobias Carroll, « The Craft of the Uncanny: Lessons in Storytelling from Percy, Gaiman, and Delany », sur Tor.com, (consulté le ).

- (en) Paul Youngquist, « Infotopia: a Report from the Future », symplokē, vol. 17, nos 1-2, , p. 63–77 (ISSN 1069-0697, DOI 10.1353/sym.2009.0015, JSTOR 10.5250/symploke.17.1-2.0063).

- (en-US) Jo Walton, « Mentioning Everything Twice: Samuel R. Delany’s Tales of Nevèrÿon », sur Tor.com, (consulté le ).

- (en) Thomas Lawrence Long, « Tales of Plagues and Carnivals : Samuel R. Delany, AIDS, and the Grammar of Dissent », Journal of Medical Humanities, vol. 34, no 201306, , p. 213 (lire en ligne).

- (en) Adam Roberts, « The Impact of New Wave Science Fiction 1960s–1970s. In: The History of Science Fiction. »

, Palgrave Histories of Literature, sur wikipedialibrary.wmflabs.org, Londres, Springer, (DOI 10.1057/9780230554658_11, consulté le ), p. 250-252.

, Palgrave Histories of Literature, sur wikipedialibrary.wmflabs.org, Londres, Springer, (DOI 10.1057/9780230554658_11, consulté le ), p. 250-252.

- (en-US) Andrew L. Yarrow, « Sci-Fi Fans Meet to Ponder Genre's Present », The New York Times, (ISSN 0362-4331, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Annie Finch et Marilyn Hacker, « Marilyn Hacker : An Interview on Form by Annie Finch », The American Poetry Review, vol. 25, no 3, , p. 23–27 (JSTOR 27782108).

- Delany 1988.

- Solomon 2002.

- (en) Craig Seligman, « You meet the nicest folks in porn theaters », sur Salon, (consulté le ).

- locusmag 2010.

- (en-US) « Sam Delany at Temple University | Literary Philadelphia » (consulté le ).

- (en) « Samuel R. Delany | Biography, Books, & Facts », sur britannica.com (consulté le ).

- (en) « Retirement party announcement » [archive du ], sur cla.temple.edu (consulté le ).

- (en) Samuel Delany, a, b, c : three short novels.

- (en-US) « Samuel R. Delany: The Grammar of Narrative », sur Locus Online, (consulté le ).

- (en) Edra Charlotte Bogle, « Review of Silent Interviews; on Language, Race, Sex, Science Fiction, and Some Comics: A Collection of Written Interviews », Utopian Studies, vol. 6, no 2, , p. 163–165 (ISSN 1045-991X, JSTOR 20719429).

- (en) Samuel R. Delany, The atheist in the attic : plus "Racism and science fiction" and "Discourse in an older sense" outspoken interview, Oakland, CA : PM Press, (ISBN 978-1-62963-462-3, 978-1-62963-496-8 et 978-1-62963-440-1, lire en ligne)

- Douglas S. Ishii et Isiah Lavender, « Review of Black and Brown Planets: The Politics of Race in Science Fiction, Isiah Lavender III », MELUS, vol. 40, no 4, , p. 205–207 (ISSN 0163-755X, lire en ligne, consulté le ).

- (en) Terry Bisson, The atheist in the attic: plus "Racism and science fiction" and "Discourse in an older sense" outspoken interview, Oakland, CA : PM Press, (ISBN 978-1-62963-462-3, 978-1-62963-496-8 et 978-1-62963-440-1, lire en ligne), « Introduction ».

- Samuel R. Delany, Conversations with Samuel R. Delany, Jackson : University Press of Mississippi, (ISBN 978-1-60473-277-1 et 978-1-60473-278-8, lire en ligne).

- (en) Will Shetterley, « A conversation with Samuel R. Delany about NAMBLA, sexuality, and consent », sur shetterly.blogspot.com, (archivé sur Internet Archive).

- (en) Mark C. Jerng, « Reading for Delany »

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

- Marshall B. Tymn, « Science Fiction: A Brief History and Review of Criticism », American Studies International, vol. 23, no 1, , p. 41–66 (ISSN 0883-105X, JSTOR 41278745).

- (en) Leah Schnelbach, « Making Rent in Gomorrah: Samuel R. Delany’s Driftglass »

, sur tor.com, (consulté le ).

, sur tor.com, (consulté le ).

- Esther Laforce, « L’afrofuturisme : imaginer le futur autrement »

, sur Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, (consulté le ).

, sur Bibliothèque et Archives Nationales du Québec, (consulté le ).

- (en) « More dimensions than you’d expect; Samuel Delany’s Babel 17 », sur tor.com (consulté le ).

- (en) Nisi Shawl, « Expanded Course in the History of Black Science Fiction: Samuel R. Delany’s The Jewels of Aptor »

, sur tor.com, (consulté le ).

, sur tor.com, (consulté le ).

- (en-US) « The Tale of Plagues and Carnivals: Samuel R. Delany… », sur Visual AIDS (consulté le ).

- (en-US) Stephanie Burt, « The Invention of the Trans Novel », The New Yorker, (ISSN 0028-792X, lire en ligne, consulté le ).

- (en) « Samuel R Delany », sur The Arthur C Clarke Foundation (consulté le ).

- (en-US) « Samuel R. Delany », sur The Nebula Awards (consulté le ).

- « Liste H pour les Cyborgs, de Donna Haraway - Liste de 35 livres », sur SensCritique (consulté le ).

- Larue 2018, p. 176.

- Donna Jeanne Haraway, Laurence Allard et Delphine Gardey (trad. de l'anglais), Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils, coll. « Essais », , 333 p. (ISBN 978-2-912969-63-7).

- (en) Bernard A. Drew, 100 Most Popular Genre Fiction Authors : Biographical Sketches and Bibliographies, Westport, Conn. : Libraries Unlimited via Internet Archive, , 616 p. (ISBN 978-1-59158-126-0, lire en ligne), p. 100.

- Schnelbach 2015.

- (en) « Samuel Delany: A giant of science fiction », sur albany.edu (consulté le ).

- (en-US) Jeremiah Tolbert, « Video Profile of SFWA Grand Master Samuel R. Delany », sur SFWA, (consulté le ).

- (en) « The Polymath, or The Life and Opinions of Samuel R. Delany, Gentleman (2007) », sur mubi.com (consulté le ).

- (en) « the polymath, or the life and opinions of samuel r. delany, gentleman », sur cinemaqueer.com (consulté le ).

- (en) « Collection: Samuel R. Delany papers », sur archives.yale.edu (consulté le ).

- (en) Ali Valle, « Neil Gaiman Plans to Create a Series from Samuel R. Delany’s Sci-Fi Novel, Nova »

, sur msn.com, (consulté le ).

, sur msn.com, (consulté le ).

- (en) Samuel R. Delany, « Coming/Out », dans Shorter Views, Wesleyan University Press, .

- (en) Emmanuel Sampath et Emmanuel S. Nelson, Contemporary African American Novelists : A Bio-Bibliographical Critical Sourcebook, Westport, Greenwood Press, , 530 p. (ISBN 9780313305016), p. 115-116.

- (en) « Bad Santa », Philadelphia City Paper, :

« Though I'm an atheist, I think Santa is a generous, large-hearted image that has lost a lot of its religious baggage. Besides, respecting other folks' religions is a good quality – at least in terms of their good intentions. It's among the primary American values; it's what our country was founded on. »

- (en) Matthew Cheney, « On Samuel R. Delany’s “Dark Reflections” »

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

, sur Los Angeles Review of Books, (consulté le ).

Annexes[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

Recensement bibliographique[modifier | modifier le code]

- (en) Michael W. Peplow et Robert S. Bravard, « Samuel R. Delany: A Selective Primary and Secondary Bibliography, 1979-1983 », Black American Literature Forum, vol. 18, no 2 « Science Fiction Issue (Summer, 1984) », , p. 75-77 (JSTOR <span class="lang-en" lang="en">2904130</span>, lire en ligne

).

).

Ouvrages[modifier | modifier le code]

- (en) Douglas Barbour, Worlds out of words : the SF novels of Samuel R. Delaney, Frome, Bran's Head, , 171 p. (ISBN 978-0-905-22013-0, OCLC 858157788, BNF 43530512).

- (en) Philip Bader, African-American Writers, Infobase Publishing, , 305 p. (ISBN 978-1-4381-0783-7, présentation en ligne).

- (en) Sharon DeGraw, The Subject of Race in American Science Fiction, Londres, Routledge, (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).  .

. - (en) Samuel R. Delany, The Motion of light in water : sex and science fiction writing in the East Village, 1957-1965, New York, New York : Arbor House/W. Morrow, , 302 p. (ISBN 978-0-87795-947-2, OCLC 462806889, BNF 35016733, lire en ligne

).

).

- (en) Martin Delany, Blake; Or, the Huts of America : A Corrected Edition, Cambridge (Mass.), Harvard University Press, , 356 p. (ISBN 978-0-674-08872-6, OCLC 994745651, lire en ligne).

- (en) Samuel R. Delany, Shorter Views : Queer Thoughts & the Politics of the Paraliterary, Hanover, NH : Wesleyan University Press, published by University Press of New England, , 464 p. (ISBN 978-0-8195-6368-2 et 978-0-8195-6369-9, lire en ligne

).

).

- Donna Jeanne Haraway, Laurence Allard et Delphine Gardey (trad. de l'anglais), Manifeste cyborg et autres essais : sciences, fictions, féminismes, Paris, Exils, coll. « Essais », , 333 p. (ISBN 978-2-912969-63-7).

- (en) Kameron Hurley, The geek feminist revolution, Tor, coll. « A Tor paperback », (ISBN 978-0-7653-8623-6 et 978-0-7653-8624-3).

- Ïan Larue, Libère-toi cyborg ! le pouvoir transformateur de la science-fiction féministe, Paris/Paris, Cambourakis, coll. « Sorcières », , 251 p. (ISBN 978-2-36624-372-7).

.

. - (en) Michael W. Peplow, Robert S. Bravard et Samuel R. Delany, Samuel R. Delany : a primary and secondary bibliography, 1962-1979, G.K. Hall, coll. « Masters of science fiction and fantasy », (ISBN 978-0-8161-8054-7, OCLC 466582422, BNF 36673716).

- (en) Adam Roberts, « The Impact of New Wave Science Fiction 1960s–1970s. In : The History of Science Fiction. »

, Palgrave Histories of Literature, sur wikipedialibrary.wmflabs.org, Londres, Springer, (DOI 10.1057/9780230554658_11, consulté le ), p. 250-252.

, Palgrave Histories of Literature, sur wikipedialibrary.wmflabs.org, Londres, Springer, (DOI 10.1057/9780230554658_11, consulté le ), p. 250-252.

- (en) George Edgar Slusser, The Delany intersection : Samuel R. Delany considered as a writer of semi-precious words, San Bernardino, Calif., The Borgo Pr, coll. « The Milford series popular writers of today / 10 », , 64 p. (ISBN 978-0-89370-214-4, OCLC 462070874, BNF 35231422, lire en ligne).

- (en) Jeffrey A. Tucker, A Sense of Wonder : Samuel R. Delany, Race, Identity, and Difference, Wesleyan University Press, , 344 p. (ISBN 978-0-819-56688-1 et 978-0-819-56689-8, OCLC 54035217, présentation en ligne).

.

. - (en) Jane Branham Weedman, Samuel R. Delany, Starmont House, coll. « Starmont reader's guide / 10 », , 98 p. (ISBN 978-0-916732-28-8 et 978-0-916732-25-7, OCLC 8387740).

Articles[modifier | modifier le code]

- (en) Peter S. Alterman, « The Surreal Translations of Samuel R. Delany », Science Fiction Studies, vol. 4, no 1, , p. 25-34 (ISSN 0091-7729, lire en ligne, consulté le ).

- (en-US) locusmag, « Samuel R. Delany: The Grammar of Narrative », sur Locus Online, (consulté le ).

.

. - (en) Timmel Duchamp, « The Infinite Matrix -A Delany Love Fest », sur infinitematrix.net (consulté le ).

- (en-US) Leah Schnelbach, « Discover Delight, Ingenuity and Joy with Stories for Chip: A Tribute to Samuel R. Delany! », sur Tor.com, (consulté le ).

.

. - (en) Stephanie Ann Smith, « A Most Ambiguous Citizen: Samuel R. “Chip” Delany." », American Literary History, vol. 19, no 2, , p. 557-570 (lire en ligne

[PDF]).

[PDF]).

- « An Interview with L. Timmel Duchamp - Fantastic Metropolis », sur fantasticmetropolis.com (consulté le )..

- (en) Melissa Solomon, « Shorter Views: Queer Thoughts and the Politics of the Paraliterary », American Literature, vol. 74, no 2, , p. 437–439 (ISSN 0002-9831 et 1527-2117, DOI 10.1215/00029831-74-2-437, lire en ligne, consulté le )

- (en-US) Jo Walton, « There’s Not Been Enough of Samuel R. Delany », sur Tor.com, (consulté le ).

.

. - (en-US) Jo Walton, « More dimensions than you’d expect; Samuel Delany’s Babel 17 », sur Tor.com, (consulté le ).

Entrées encyclopédiques[modifier | modifier le code]

- (en) Peter Nicholls, « Delany, Samuel R . »

, sur sf-encyclopedia.com, Londres, John Clute et David Langford, (consulté le ).

, sur sf-encyclopedia.com, Londres, John Clute et David Langford, (consulté le ).  .

. - (en) Peter Nicholls, The Encyclopedia of science fiction, New York, St. Martin's Griffin, , 1391 p. (ISBN 978-0-312-13486-0, lire en ligne).

- (en) Tisa M. Anders, « Samuel Ray Delany Jr. (1942- ) », Black Past, (lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).

- « SFE: QUARK/ », sur sf-encyclopedia.com (consulté le ).

.

.

Interviews[modifier | modifier le code]

- Charles Platt, « Interview de Samuel Delany », Univers 1981, Paris, J'ai lu, 1981.

- (en) Larry McCaffery, « Interview with Samuel Delany », University Library Digital Collection, (lire en ligne

).

). - (en) Mark Dery, Black to the Future : Interviews with Samuel R. Delany, Greg Tate, and Tricia Rose, South Atlantic Quarterly, (ISSN 0038-2876).

- (en) Carl Freedman, « Conversations With Samuel R. Delany », University Press of Mississippi, .

- (en) Rachel Kaadzi Ghansah, « The Art of Fiction No. 210 », Paris Review, vol. Summer 2011, no 197, (ISSN 0031-2037, lire en ligne

, consulté le ).

, consulté le ).  , interview dédié à Joanna Russ par Samuel R. Delany.

, interview dédié à Joanna Russ par Samuel R. Delany. - (en-US) Adam Fitzgerald, « Don’t Romanticize Science Fiction: An Interview with Samuel Delany »

, sur Literary Hub, (consulté le ).

, sur Literary Hub, (consulté le ). - (en-US) Jonathan Strahan et Gary K. Wolfe, « The Coode Street Podcast Episode 241: Samuel R. Delany », sur Tor.com, (consulté le ).

Documentaires[modifier | modifier le code]

- The Polymath, or The Life and Opinions of Samuel R. Delany, Gentleman, 2007.

- (en-US) locusmag, « Samuel R. Delany: The Grammar of Narrative », sur Locus Online, (consulté le )

Anthologies[modifier | modifier le code]

- (en) Stories for Chip, .

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Site officiel

- Ressources relatives à la littérature :

- Ressources relatives à la bande dessinée :

- Ressource relative à la musique :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Samuel R. Delany

- Naissance en avril 1942

- Naissance à New York

- Écrivain américain de science-fiction

- Écrivain américain du XXe siècle

- Écrivain américain du XXIe siècle

- Écrivain afro-américain

- Écrivain de science-fiction féministe

- Romancier américain du XXe siècle

- Romancier américain du XXIe siècle

- Auteur américain de roman érotique

- Éditeur américain

- Militant pour les droits LGBT aux États-Unis

- Créateur de langues

- Étudiant de l'université d'État de New York à Buffalo

- Professeur à l'université d'État de New York à Buffalo

- Professeur à l'université Temple

- Professeur à l'université du Massachusetts à Amherst

- Science Fiction Hall of Fame

- Personnalité ayant fait son coming out

- Lauréat du prix Damon-Knight Memorial Grand Master

- Lauréat du prix Hugo de la meilleure nouvelle courte

- Lauréat du prix Locus de la meilleure nouvelle longue

- Lauréat du prix Nebula de la meilleure nouvelle courte

- Lauréat du prix Nebula de la meilleure nouvelle longue

- Lauréat du prix Nebula du meilleur roman

- Lauréat du prix World Fantasy grand maître