Période Joseon

(ko) 대조선국

Drapeau avant 1882. |

Emblème royal de la dynastie. |

| Capitale | Hanyang |

|---|---|

| Langue(s) | Coréen et chinois classique |

| Religion | Néoconfucianisme |

| Monnaie | Mun, yang, autres |

| Population | |

|---|---|

| • 1400 | 5 730 000 hab.[1] |

| • 1900 | 17 082 000 hab. |

| Fondation de la dynastie par Yi Seonggye | |

| 1418-1450 | Règne de Sejong : apogée du royaume et pacification des côtes |

| 1592-1598 | Guerre Imjin contre le Japon |

| 1627 | Invasion du royaume par les Jurchens |

| Proclamation de l'Empire coréen |

| (1er) 1392-1398 | Taejo |

|---|---|

| (Der) 1863-1897 | Gojong |

Entités précédentes :

Entités suivantes :

La période Joseon ou période Chosŏn (hangeul : 조선 ; hanja : 朝鮮 ; RR : Joseon ; MR : Chosŏn /tɕo.sʌn/) est la période de l'histoire de la Corée au cours de laquelle le pays est gouverné par la dynastie des Yi, dont les représentants occupent le trône en tant que rois ou empereurs de 1392 à 1910. Cette période commence par la prise de pouvoir du roi Taejo en 1392 à l'occasion d'un coup d'État qui amène la fin du royaume de Koryŏ. Vingt-sept souverains de cette dynastie se succèdent jusqu'en 1910, date de l'annexion de la Corée par l'empire du Japon, point de départ d'une phase de colonisation du pays. Un éphémère Empire coréen clôt la période Joseon, et dirige le pays de 1897 à 1910.

Cette période se caractérise par la pénétration de la pensée néo-confucianiste qui modifie le pays en profondeur, à laquelle s'ajoute l'influence civilisationnelle de la Chine. L'administration du pays comme les relations entre le souverain et sa haute administration sont modelées pour suivre les préceptes néo-confucéens. Les pouvoirs du souverain sont fortement encadrés par les lettrés, qui se réunissent en factions politiques opposées et dont les oppositions aboutissent à de nombreuses purges lors de cette période. Ce système politique dominé par les factions tombe en déclin au XIXe siècle, au profit des belles-familles des derniers souverains qui utilisent les périodes de régence pour accroitre leurs pouvoirs.

Le pays entretient initialement de bonnes relations avec la dynastie chinoise des Ming jusqu'à leur chute en 1644, mais les échanges sont plus difficiles avec les Qing, la dynastie mandchoue qui leur succède, et la situation de domination entre ces deux pays reste complexe jusqu'à la fin de la période. La Corée doit aussi faire face à plusieurs tentatives d'invasions japonaises en 1592 et 1597 puis mandchoues en 1627 et 1636 avant de connaitre une période de paix jusqu'à sa colonisation par le Japon. Le pays devient au XIXe siècle la cible des intérêts de puissances occidentales, ce qui met fin à son relatif isolement. La Chine, la Russie, et le Japon se montrent successivement les plus entreprenants dans le dernier quart du XIXe siècle pour s'assurer de leur domination sur le pays, avant que le Japon, par le traité d'Eulsa en 1905, ne matérialise sa maitrise du pays en le transformant en protectorat.

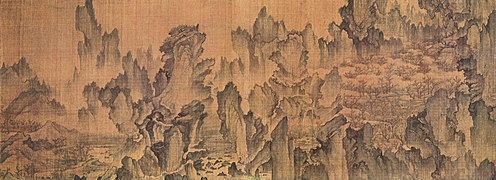

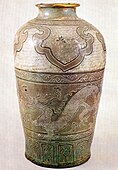

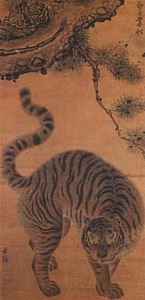

Culturellement la période est marquée par un foisonnement important, les très nombreuses productions marquent durablement et profondément la culture coréenne : l'écriture hangŭl est développée en 1443, les couleurs tanch'ŏng gagnent en popularité, et les céramiques de type punch’ŏng atteignent une certaine apogée. Les lettrés yangban sont à l'origine d'une très grande production littéraire, scientifique et artistique, notamment dans le domaine de la peinture. Une culture populaire s'affirme aussi en parallèle, d'où sont issus la peinture minhwa, la danse talchum ou les chants pansori.

Histoire politique[modifier | modifier le code]

Chute du Koryŏ[modifier | modifier le code]

La Corée de l'époque Koryŏ fait face à des troubles externes à partir de la seconde moitié du XIVe siècle. L'invasion du Koryŏ par les Turbans rouges venus de Chine en 1359 et en 1360 est repoussée au prix d'un bilan civil important dans les campagnes[2]. Si le pays en profite pour reconquérir des terres perdues aux Yuan, plusieurs villes, dont la capitale Kaesŏng, sont pillées par les Turbans rouges. Par ailleurs, des pirates japonais Wakō, déjà présents sur les côtes coréennes dès 1223, rentrent dans un cycle de pillages annuels systématiques à partir de 1353. Se limitant initialement aux villages côtiers, leurs raids s'enfoncent jusqu'à 50 km à l'intérieur des terres. Ils empêchent la collecte du blé taxé dans le pays et son acheminement jusqu'à la capitale. Ce n'est que l'utilisation de la poudre par la marine coréenne, puis un raid en 1389 contre l'île de Tsushima qui réduisent ces incursions[3].

La lutte contre ces incursions étrangères fait émerger deux figures militaires, Ch'oe Yŏng et Yi Sŏng-gye. Ceux-ci ne tardent pas à s'opposer lorsque la dynastie Ming cherche à reprendre le contrôle en 1388 du nord de la péninsule. Alors que Ch'oe Yŏng prend la tête d'une armée et entend envahir le Liaodong, Yi Sŏng-gye le seconde dans cette invasion, mais refuse de franchir la rivière Yalu. Il utilise au contraire son armée contre le roi U et le dépose ainsi que Ch'oe Yŏng. Il fait nommer par la suite Ch'ang en 1388 puis Kongyang l'année suivante, avant de prendre le pouvoir en son nom propre en 1394[4]. Il fait déplacer la capitale à Hanyang (Séoul) en 1394, pour la première fois de l'histoire du pays[5].

Concentration puis délitement du pouvoir de la dynastie[modifier | modifier le code]

Mise en place du pouvoir de la dynastie Yi au XVe siècle[modifier | modifier le code]

Le roi Yi Sŏng-gye, qui prend par la suite le nom de roi Taejo, commence son règne en 1394, et prend appui sur des lettrés néo-confucéens comme Chŏng To-jŏn et Cho Chun. Il cherche à mener à bien dans un premier temps une réforme agraire pour saper la puissance des grandes familles aristocratiques et s'assurer le soutien du peuple[4]. Il fait brûler le registre identifiant les propriétaires des grandes propriétés en 1390, et promulgue en 1391 le Kwajŏnpŏp qui fixe une nouvelle répartition des terres. L'État nationalise ainsi les terres des grandes familles, causant leur faillite. Les terres servant à assurer le financement des fonctionnaires sont limitées à la région du Kyŏnggi, à proximité immédiate de la nouvelle capitale à Hanyang (Séoul), là où la surveillance est plus simple à établir. Dans le reste du pays, les terres sont exploitées directement par les paysans, qui reversent une taxe fixe. La réforme permet ainsi d'assurer au nouvel État des revenus importants et stables, tout en écartant les anciens pouvoirs et en s'assurant le soutien des paysans[5].

Le nouveau régime s'inspire du modèle chinois pour asseoir sa légitimité. Les rues de la capitale Hanyang suivent l'alignement des points cardinaux comme les villes chinoises, et le nouveau roi revendique un mandat céleste pour justifier le remplacement du régime précédent, conformément aux préceptes néoconfucianistes. Des biens appartenant aux temples bouddhistes sont confisqués et redistribués aux soutiens du nouveau régime[6], et la présence de cette religion au sein de l’État est combattue. Un code de lois, le Kyŏngje yukchŏn, est publié en 1397 par Chŏng To-jŏn, qui pose les jalons de l'organisation du nouveau régime et sert de base aux textes suivants[7]. Le récit historique du Koryŏ donne lieu à la publication de deux ouvrages d'histoire officielle, le Koryŏ-sa en 1451 et le Dongguk Tonggam en 1485, qui visent à légitimer le nouveau régime[8].

Montée en puissance des factions politiques[modifier | modifier le code]

Le pouvoir royal s'oppose régulièrement à des factions aristocratiques rivales, et plusieurs rois sont déposés et remplacés par un autre membre de la dynastie Yi. Ainsi Taejo abdique en 1398 et laisse son pouvoir à son fils, Chŏngjong ; mais celui-ci est déposé par son frère Taejong qui règne de 1400 à 1418[9]. Si son successeur Sejong le Grand règne de 1418 à 1450, deux rois se succèdent (Munjong puis Tanjong) avant que Sejo n'arrive au pouvoir au moyen d'un coup d'État. Sejo fait exécuter ou exiler des centaines d'opposants politiques pour affirmer son pouvoir, notamment les Six lettrés martyrs en 1456. Sa politique de mise au pas de l'aristocratie ne survit pas à son règne, et son successeur Sŏngchong gouverne de 1469 à 1494 en se reposant assez largement sur cette élite. Yŏnsan'gun tente de revenir sur ce système, mais il est renversé en 1506[10].

Les luttes de pouvoir ont aussi lieu entre factions aristocratiques rivales. Les rois Sejo et Sŏngchong prennent assez largement appui sur les Hun'gu, issus d'une faction nommée par le pouvoir en raison de ses mérites et des services rendus au roi. Cette faction utilise sa position dominante pour étendre son pouvoir et ses richesses. Cette concentration se fait au détriment de la paysannerie et le brigandage se développe — la figure du brigand Im Kkŏk-Chŏng est très populaire à l'époque[11]. Face aux Hun'gu, essentiellement issus de la capitale, commence à se dresser la faction des Sarim, essentiellement issus des campagnes du royaume, qui appelle à des réformes[12]. Elle est le résultat de l'essor d'un réseau de Sŏwon, académies néoconfucéennes, qui se développent dans les campagnes du pays à partir de 1545[13]. Les Sarim commencent à intégrer la bureaucratie centrale sous le règne de Sŏngchong[12]. Ces luttes de pouvoir entre factions culminent avec plusieurs purges de lettrés coréens en 1498, 1504, 1519, et 1545, lors desquelles de nombreux hauts responsables de ces deux factions sont tour à tour écartés ou exécutés[14]. Ces rivalités entrainent l'émergence de factions politiques pendant la période Joseon, celles-ci perdurent au-delà du XVIe siècle[15].

Les Sarim s'imposent avec la purge de 1545. Le nombre de postes auxquels peuvent prétendre les lettrés reste cependant fixe, alors que les effectifs des Sarim ne cessent de croitre. Ils se regroupent en factions rivales pour favoriser leurs carrières respectives. Au début du règne du roi Sŏnjo (de 1567 à 1608) a lieu en 1575 la séparation entre la faction occidentale et la faction orientale, en référence aux quartiers de Séoul où résident leurs leaders[16]. Cette dernière se divise à son tour entre factions rivales en 1591 : la faction méridionale et la faction septentrionale. Des purges sanglantes marquent alors la vie politique du Chosŏn, même lors de guerre avec des pays voisins. L'une des plus violentes, la rébellion de Chŏng Yŏrip, éclate en 1589, trois ans avant l'invasion du pays par les Japonais[13].

Instabilité lors de la période de reconstruction après les invasions japonaises et mandchoues[modifier | modifier le code]

Après les invasions japonaises de 1592 et 1598 — la guerre d'Imjin conduite par le daimyo Toyotomi Hideyoshi — et les invasions mandchoues de 1627 et de 1636, toutes repoussées, la reconstruction du pays est menée sous le règne de Kwanghae-gun entre 1608 et 1623. Celui-ci prend appui sur un groupe issu de la faction septentrionale. Il met en place des nouveaux registres pour répertorier les terres et la population, et permettre la collecte de taxes. Il poursuit aussi une politique étrangère visant à garantir la neutralité de la Corée, alors que la Chine des Ming est peu à peu soumise par des Mandchous, les Jürchens de la dynastie des Jin postérieurs, lesquels parviennent à fonder en Chine même la dynastie Qing (1644 - 1912). Avant que les Ming ne s'effondrent, ce roi de Corée, Kwanghae-gun, est contraint par les lettrés coréens à envoyer une force de 13 000 soldats pour aider l'empire chinois. Après la défaite de cette troupe, Kwanghae-gun est démis par le groupe issu de la faction septentrionale qui lui reproche son manque de soutien aux Ming[17].

Yi Kwal, qui a participé au renversement de Kwanghae-gun au profit du roi Injo, lance une rébellion pour renverser le nouveau roi en et occupe Séoul. Ses troupes sont vaincues en mars, mais rejoignent celles des Jin postérieurs et convainquent celles-ci d'attaquer Chosŏn[18].

Un système politique à l'équilibre entre factions rivales au XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

La période qui fait suite aux invasions japonaises et Jürchens de la Corée de 1627 et 1636 continue d'être marquée par la prédominance de certaines factions. La faction méridionale s'impose à partir de 1674, puis est écartée du pouvoir par la faction occidentale en 1689. Cette dernière éclate entre deux nouvelles factions, Noron (ou anciens) et Soron (ou jeunes). Les Noron prennent l'ascendant[19].

La période qui couvre les quarante-cinq ans de règne de Sukjong, de 1675 à 1720, ramène une certaine stabilité dans le pays. La frontière nord est renforcée militairement et une réforme fiscale permet d'améliorer la productivité agricole. Les discriminations dont souffre une partie de la population sont aussi réduites. Le régime est cependant affaibli politiquement par une crise étalée sur vingt ans et portant sur la succession royale. Tournant autour des figures de la reine Inhyeon et de la concubine royale Jang Ok-jeong (en), cette crise voit les factions s'affronter au détriment de la légitimité royale[20].

Deux rois se succèdent, qui réussissent à ramener une certaine stabilité politique : Yŏngjo qui règne de 1724 à 1776, puis son petit-fils Chŏngjo qui lui succède de 1776 à 1800. Ils parviennent à stabiliser le pouvoir entre les différentes factions en nommant, à parité, des représentants à celles-ci à différents postes clefs. Ils cherchent à incarner au mieux la morale néoconfucéenne, en visant à présenter l'image des rois comme des personnes sages pour en faire les détenteurs légitimes d'un mandat céleste pour gouverner[19]. Cette politique ne parvient pas à faire baisser l'importance des lettrés à la cour, ces derniers restant, pour beaucoup de Coréens, la source de cette morale néoconfucéenne. De nouvelles factions continuent ainsi de se former au gré des évènements politiques[n 1],[21]. Les rois Yŏngjo et Chŏngjo parviennent néanmoins à réaliser plusieurs réformes qui favorisent le développement du pays. Les revenus de l'État s'accroissent grâce à plusieurs réformes fiscales, ce qui permet d'accroitre la puissance militaire coréenne. L'édition de nombreux livres est favorisée par la puissance royale, de manière à permettre la modernisation du pays dans de nombreux domaines[22].

Le système politique est de plus en plus critiqué par le courant Silhak (ou « études pratiques »), regroupement des lettrés qui pointent les dérives doctrinaires du néoconfucianisme et proposent une approche plus concrète pour répondre aux défis de l'époque. La publication de l'encyclopédie Chibong yusŏl par Yi Su-gwang en 1614 est souvent vue comme le point de départ de ce courant informel[23], et d'autres figures comme Yi Ik, auteur de l'encyclopédie Sŏngho saesŏl en 1780 poursuivent ces critiques tout au long du XVIIIe siècle[24]. Le courant Pukhak (ou « études du nord », en référence à la capitale chinoise) va conserver cette critique et ce besoin de modernisation en proposant, à nouveau, la Chine comme exemple à suivre. Yu Su-wŏn est considéré comme le pionnier de ce courant qui compte par ailleurs Hong Tae-yong, Pak Chi-wŏn et Pak Che-ga[25].

Un modèle politique en crise au XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Confiscation du pouvoir par des familles aristocratiques[modifier | modifier le code]

La mort du roi Chŏngjo en 1800 ouvre un siècle où quatre rois accèdent au trône[n 2] alors qu'ils sont trop jeunes pour exercer directement le pouvoir[20]. Sunjo, qui règne de 1800 à 1834, est couronné alors qu'il n'est âgé que de 11 ans. C'est Kim Cho-sun (en), du clan des Andong Kim, que la douairière nomme pour l’assister au pouvoir. Ce dernier profite de sa position politique pour favoriser le mariage de sa fille Sunwon (en) avec le roi. Le petit-fils du roi Sunjo, Hŏnjong, lui succède ensuite alors qu'il n'est âgé que de 8 ans, et règne jusqu'à sa mort à 21 ans sans avoir d'héritier. C'est Ch'ŏlchong qui lui succède, issu d'une branche royale exilée sur l'île de Kanghwa à la suite d'accusations de trahison. Ce roi meurt à seulement 32 ans sans héritier mâle pour lui succéder. C'est Kojong, âgé de 12 ans, qui est choisi pour lui succéder[26],[22]. Des régences sont alors exercées, donnant lieu à une prise de contrôle par la belle-famille du roi, dite aussi politique Sedo. Des familles aristocratiques puissantes accaparent ainsi des pans croissants du pouvoir : les Andong Kim de 1800 à 1834, puis les P'ungyang Cho après cette date[22],[26]. Des membres de la famille royale Yi sont même exécutés ou bannis pour avoir critiqué la politique mise en place par ces deux familles ; la famille royale n'a plus au XIXe siècle qu'un pouvoir de façade[22].

La confiscation du pouvoir par quelques familles aristocratiques entraine la désorganisation de l'État. La corruption se développe. L'accès à certaines responsabilités régionales ou locales se monnaye, et, une fois en place, les nouveaux responsables n'hésitent pas à augmenter illégalement les taxes collectées auprès des paysans pour couvrir leurs dépenses[27]. Le coût de ces dépenses repose alors sur les paysans, qui se révoltent à plusieurs reprises ou basculent dans le brigandage. En 1812 une rébellion menée par Hong Kyŏng-nae agite la province de P'yŏngan, et en 1862 des troubles similaires éclatent dans celle de Kyŏngsang[28]. Ces révoltes paysannes font émerger la personnalité de Choe Je-u, dont l'action prend un tour doctrinaire avec la création du mouvement cheondoïsme[29]. La capitale Séoul est, elle aussi, touchée par des agitations violentes en 1833[30].

Les troubles ébranlent aussi la classe des yangban sur laquelle prend traditionnellement appui le régime. Des purges violentes touchent de nouveaux les lettrés en 1801 puis en 1839. Des yangban déclassés se joignent, ponctuellement, aux mouvements paysans, quand ils ne participent pas, par leurs écrits, à critiquer les dérives du système politique[30].

Essor des mouvements Kaehwa Sasang, Sŏhak, et Tonghak[modifier | modifier le code]

Face aux crises qui agitent le système politique, plusieurs modèles de pensée connaissent une certaine popularité dans la Corée du XIXe siècle[28].

Un système informel de Lumières à la coréenne, ou Kaehwa Sasang, se concentre sur le modernisation du pays. Le penseur Dasan cherche à opérer une synthèse entre les Silhak (ou « études pratiques ») et les Pukhak (« études du nord » ou « études chinoises »), et publie plus de cinq cents travaux de nature encyclopédique[28]. Yi Kyu-gyŏng conserve la même approche. Sŏ Yu-gu publie le Imwŏn Simnyukchi en 1835 ; il se concentre sur l'agriculture, et propose des pistes de réforme. La géographie fait elle aussi l'objet de publications qui ouvrent la représentation du monde aux autres pays non asiatiques[31].

Les Sŏhak, ou « études de l'ouest », sont le nom donné initialement aux premiers travaux portant sur l'Europe, en particulier véhiculés par le catholicisme en provenance de Chine[31]. La dimension religieuse ne commence à apparaitre qu'à la fin du XVIIIe siècle avec les premières conversions de lettrés. Ceci incite le roi Chŏngjo à l'interdire en 1785, qualifiant cette religion d'hérétique et incompatible avec le néoconfucianisme, sans pour autant chercher à la supprimer activement[32]. C'est sous son successeur Sunjo que la première persécution chrétienne a lieu en 1801 sur fond de purge de lettrés. La religion connait une alternance de périodes de tolérance et de persécutions au début du XIXe siècle, reflétant les alternances de pouvoirs à la cour. La religion chrétienne commence peu à peu à toucher le peuple, attiré par son message égalitariste, et environ 10 000 convertis sont recensés au milieu du XIXe siècle, puis 30 000 à la fin du siècle. Si son audience reste limitée, son poids politique l'est beaucoup moins en raison de ses liens avec les puissances occidentales, de plus en plus actives dans la région[33].

Le mouvement Tonghak, ou « études de l'est », se développe à partir de la figure de Ch'oe Che-U en opposition à l'influence des idées occidentales. Il oppose au catholicisme une synthèse d'idées issues du confucianisme, du taoïsme, du bouddhisme et du chamanisme coréen. Nationaliste, il refuse toute forme d'influence étrangère. Depuis cette approche religieuse, Ch'oe Che-U tire des enseignements sociaux qui attirent à lui de nombreux paysans. Le gouvernement ne tarde pas à le voir comme une menace, le fait exécuter en 1864 et interdit ses idées. Celles-ci continuent cependant à se développer dans la population et à gagner une large assise populaire, au point d'aboutir à une grande révolte en 1894[34].

Dernières réformes du régime[modifier | modifier le code]

Le régent Taewŏn'gun exerce le pouvoir de 1864 à 1873 pour le compte de son fils, le roi Kojong. Son opposition à la reine Min structure la politique de la fin du siècle. Il poursuit plusieurs objectifs : exclure les grandes familles aristocratiques de la haute administration, lutter contre la corruption, insuffler des réformes administratives et réinstaurer le pouvoir de la famille royale. Il fait fermer la plupart des académies néoconfucianistes Sŏwŏn en 1871[35], et fait reconstruire le palais royal du Kyŏngbokkung, en ruines depuis l'invasion japonaise de 1598. Très autoritaire, il parvient à accroitre les capacités de finances de l'État, ainsi que sa puissance militaire[36]. Partisan d'une position isolationniste, il doit faire face à l'expédition française de 1866 et à l'expédition américaine de 1871, qu'il revendique comme des victoires coréennes[37]. Il doit cependant laisser sa place à son fils en 1873, victime d'une révolution de palais menée par l'épouse de celui-ci, la reine Min[36].

Kojong monte sur le trône en 1873, épaulé par la reine Min. Contrairement à son père, il pense que la politique isolationniste n'est pas tenable[38]. Les Japonais contraignent ainsi la Corée à signer son premier traité d'ouverture, le traité de Kanghwa[39]. Il poursuit une politique de « voie orientale, machines occidentales » ou tongdo sŏgi pour moderniser l'administration du pays et son armée[40]. Plusieurs missions sont envoyées au Japon pour étudier comment le pays s'est modernisé et, en 1881, une ambassade se rend aux États-Unis[41]. Cette politique doit faire face à une grande opposition parmi les lettrés néoconfucéens. Une mutinerie éclate en 1881, qui incite la Chine et le Japon à intervenir directement sur le sol coréen et entraîne une tentative de coup d'État en 1884[42]. Malgré ces incidents, des réformes voient le jour dans la deuxième moitié des années 1880 touchant les sciences et technologies, l'éducation et la presse[43]. Un réseau électrique et un réseau de télégraphe commencent à être déployés à cette époque dans les grands centres urbains[44].

Une dernière série de réformes, les réformes Kabo, sont lancées en 1894 et 1896. Alors que le régime de Chosŏn demande de l'aide à la Chine pour mater la révolte Tonghak de 1894, les Japonais utilisent ce prétexte pour envoyer, eux aussi, une force en Corée. Ils déclenchent ainsi la première guerre sino-japonaise[45]. Les Japonais fomentent alors un coup d'État et placent au pouvoir Taewŏn'gun. Sous la contrainte de l'armée japonaise, deux réformes sont imposées en 1894 et 1896, qui visent à moderniser de force le pays, en visant les intérêts politiques et économiques du Japon[46]. La reine Min est finalement assassinée par les Japonais en 1895 alors qu'un rapprochement avec la Russie pour contrer l'ingérence japonaise était envisagé[47].

Relations internationales[modifier | modifier le code]

Pacification des relations avec les puissances voisines aux XVe siècle et XVIe siècle[modifier | modifier le code]

Au XIVe siècle, le roi Taejo prend, dès le début de son règne, des mesures pour renforcer la puissance militaire de la Corée. Il doit faire face, en même temps, à des menaces venues du nord (peuplades nomades Jürchen) et du sud (pirates japonais). Le commandement de l'armée est centralisé, et les grandes familles n'ont plus le droit d'entretenir une armée privée ; seul l'État dispose des forces militaires. Les soldats professionnels doivent réussir un concours pour être recrutés, et la conscription sert de force d'appoint[48].

Les efforts diplomatiques de voisinage — en coréen : gyorin — les plus importants sont tournés vers la Chine de la dynastie Ming. Le pouvoir coréen cherche activement à mettre en place de bonnes relations avec son voisin. Les relations sont à l'origine tendues, le pouvoir chinois ne voyant pas d'un bon œil la politique que la Corée met en place vis-à-vis des populations Jürchen ; des ambassades venues de Corée sont même ponctuellement déclinées lors des premières décennies de relations. Le pouvoir coréen va jusqu'à laisser des princes royaux dans la capitale chinoise comme otages. Des tributs sont versés à intervalles de plus en plus réguliers (tous les trois ans puis tous les ans, puis plusieurs fois par an)[49].

Au nord, une triple politique est mise en place vis-à-vis des Jürchen : des campagnes militaires sont lancées pour neutraliser les menaces militaires, les échanges commerciaux pacifiques sont favorisés et une assimilation aux populations coréennes est poursuivie : entre 1431 et 1447 de nombreux Coréens sont incités à s'installer le long de la rivière Yalu. Six forts sont construits le long de la rivière Tumen[50]. Plusieurs mesures sont prises pour combattre les pirates japonais. L'île de Tsushima qui leur sert de base est attaquée par la flotte coréenne en 1419. Le pouvoir coréen offre au shogun Ashikaga un exemplaire du Tripitaka Koreana pour l'inciter à combattre plus efficacement les pirates présents sur son sol. Des accords commerciaux sont aussi décidés pour rendre le commerce plus lucratif entre les deux pays, ce qui détourne certains responsables locaux des activités illégales qu'ils pratiquaient[50].

À partir du XVIe siècle apparait un certain déclin des forces militaires coréennes ; les frontières étant alors perçues comme étant suffisamment sécurisées, on réduit les effectifs. Le prestige de l'armée est aussi en déclin, et de nombreux yangban délaissent ces charges, dévalorisantes à leurs yeux[48].

Invasions japonaises et mandchoues[modifier | modifier le code]

Invasions japonaises de 1592 et 1597[modifier | modifier le code]

L'unification du Japon par Toyotomi Hideyoshi incite ce dernier à envisager une invasion de la Chine, de manière à distraire les chefs de guerre japonais des luttes de pouvoir internes. Toyotomi adresse au pouvoir coréen une demande pour qu'il laisse passer des troupes japonaises sur son territoire, de manière à attaquer la Chine, mais celui-ci refuse. En , une flotte de quelque 158 000 soldats japonais débarque près de Pusan. Les troupes japonaises bien plus aguerries et mieux équipées que les troupes de Chosŏn progressent vite dans le pays[51]. La capitale Séoul est prise dès le mois de juin, alors que les membres du pouvoir ont pris la fuite. La Chine des Ming ne se décide à intervenir qu'en , et détache le général Li Rusong avec une force de 40 000 soldats. En mer, l'amiral coréen Yi Sun-sin remporte plusieurs batailles cruciales qui coupent les troupes japonaises de leur approvisionnement par la mer. À terre, la situation est plus contrastée, et les troupes japonaises parviennent à repousser les tentatives des forces des Ming et de Chosŏn pour reprendre Séoul[52]. En avril 1593, une trêve est signée entre les belligérants et les forces japonaises se retirent du pays[53].

Une seconde invasion est lancée en . 141 000 soldats japonais débarquent près de Pusan. Devant faire face à des troupes mieux préparées à terre, ils ne progressent pas au-delà de la province de Kyŏngsang. La flotte de Chosŏn subit une défaite majeure en . L'amiral coréen Yi Sun-sin, qui avait été écarté des affaires à la suite d'intrigues à la cour, revient au commandement et remporte plusieurs batailles maritimes décisives : à Myong-Yang en octobre, puis à No Ryang en décembre, où il perd la vie. La mort de Toyotomi Hideyoshi, au Japon en août, scelle l'issue de la guerre et les troupes japonaises se retirent[54].

Au cours du conflit, les populations locales sont souvent massacrées par les troupes japonaises comme par les troupes Ming[54]. La guerre laisse derrière elle un pays ravagé et une confiance du peuple envers les élites yangban très largement ébranlée. La mise à sac de Séoul et la destruction des registres de population entraînent l'émancipation de nombreux esclaves et, avec elle, la difficulté pour l'État de collecter les taxes[55].

Invasions mandchoues de 1627 et 1636[modifier | modifier le code]

Les Jin postérieurs — des Jürchens originaires de l'actuelle Mandchourie — envoient une force de 30 000 soldats pour attaquer la Corée en . Après plusieurs victoires rapides, les envoyés Jins rencontrent ceux de Chosŏn, et dès le mois d'avril un traité de paix est signé. Le gouvernement coréen poursuit cependant une politique pro-Ming les années suivantes, les lettrés néoconfucéens se refusant à « trahir » ceux qu'ils perçoivent comme le régime chinois légitime[18]. Les Jins postérieurs s'érigent en 1636 en dynastie Qing et adressent une ambassade au pouvoir Chosŏn. La nouvelle dynastie Qing exige que celui-ci reconnaisse son nouveau pouvoir en Chine, et la position de vassalité du régime de Chosŏn. Le roi Injo refuse de rencontrer l'ambassade, ainsi que d'approuver ses demandes[56].

L'empereur Qing, Huang Taiji, prend en personne la tête d'une force d'invasion de 100 000 soldats en , et met le siège devant Séoul. Si une partie de la famille royale se réfugie à Kanghwa, le roi Injo est assiégé à la forteresse de Namhansansŏng et doit capituler dès le mois de février. Les Qing obtiennent que Chosŏn reconnaisse sa vassalité, et arrêtent tout contact avec les Ming. Plusieurs princes et lettrés coréens sont envoyés en Chine comme otages à la cour des Qing. Un climat de grande méfiance se met en place entre ce qui reste du pouvoir Ming et Chosŏn, jusqu'à la chute finale des Ming en 1644[56].

Des relations internationales apaisées au XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

La période qui court de la seconde moitié du XVIIe siècle au début du XIXe siècle se caractérise par une grande stabilité internationale dans la région. Le Japon des Tokugawa entre dans un relatif repli vers ses affaires intérieures, et la Chine des Qing connait une période de grande stabilité économique et politique[57].

La relation que Chosŏn entretient avec la Chine des Qing présente quelques ambigüités. Les Coréens versent tous les ans un tribut à la nouvelle puissance, tout en les percevant comme des barbares usurpateurs, mais en légitimant le pouvoir royal coréen grâce à la reconnaissance de l'Empereur chinois. La prospérité économique et culturelle sous les empereurs Qing Kangxi (de 1662 à 1722) puis Qianlong (de 1736 à 1796) réinstaure la Chine comme modèle pour certains lettrés coréens, qui se rendent souvent dans la capitale chinoise en accompagnant des ambassades. Ils en rapportent de nombreux livres, techniques, et idées[58]. Le régime coréen n'envoie pas moins de sept cents ambassades dans la Chine des Qing entre 1644 et la fin du XIXe siècle, constituées en moyenne d'une trentaine d'officiels et de trois cents de leurs suivants[59]. Des carnets de voyage à Pékin ou Yŏnhaengnok sont ainsi écrits par ces lettrés pour comparer les deux pays et inciter à mener des réformes en Corée[59]. La Chine des Ming demeure cependant dans l'esprit de la plupart des Coréens le seul modèle valable. Le calendrier utilisé sous les Ming continue d'être utilisé en Corée, et la mémoire de souverains Ming continue d'être honorée au début du XVIIIe siècle. Ceci rend les Qing méfiants envers la Corée de Chosŏn, et ils restreignent les échanges commerciaux et politiques avec ce pays[58].

Les relations diplomatiques avec le Japon reprennent dès 1600 et une première ambassade est adressée à Tokugawa Ieyasu à Edo en 1606. Un total de onze ambassades sont ainsi adressées entre 1606 et 1793[8]. La réciproque n'existe pas, le gouvernement de Chosŏn refusant aux Japonais le droit d'envoyer des ambassades à Séoul. Le commerce est autorisé seulement dans la ville de Pusan, et les Japonais doivent résider dans un quartier à l'écart de la ville. Les marchands japonais y achètent quelques marchandises provenant de Chine ainsi que du ginseng coréen[60]. Quelques récits de voyages permettent d'évaluer la perception qu'ont les visiteurs coréens du Japon. Si la maitrise des artisans et artistes japonais est souvent soulignée, tout comme la puissance de l'armée japonaise, les mœurs du pays sont jugées durement. Les rapports hommes-femmes, l'existence de quartiers dédiés à la prostitution, ou la tolérance envers les homosexuels choquent les visiteurs coréens, qui les jugent contraires à la morale prônée par le néoconfucianisme. La faible connaissance qu'ont les élites japonaises du néoconfucianisme est aussi régulièrement soulignée. Dès lors, les visiteurs coréens jugent les Japonais comme leur étant inférieurs, et le pays, semi-civilisé[61].

Des relations indirectes commencent à se mettre en place avec des puissances occidentales. La Russie fait la conquête de la Sibérie au XVIIe siècle, mais la dynastie Qing les vainc avec l'aide des Joseon lors du conflit frontalier sino-russe. Les premiers Européens sont rencontrés à la cour chinoise dès la fin du XVIIe siècle. Si ces derniers ne pénètrent pas directement en Corée, certaines de leurs idées comme le catholicisme touchent la population[60]. La première description du pays en Europe est publiée en 1668 par Hendrik Hamel qui, après y avoir fait naufrage en 1653, y passe plusieurs années captif[62].

Un pays dans le jeu des puissances étrangères au XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Les Occidentaux aux portes du Royaume ermite dans la première moitié du XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Les Européens tentent des contacts commerciaux avec la Corée au début du XIXe siècle. Le Lord Amherst de la compagnie britannique des Indes orientales tente en 1832 d'ouvrir le commerce avec le pays, mais se voit débouté. Le HMS Samarang de la Royal Navy réitère, avec le même insuccès, l'opération en 1845. L'année suivante, une flotte française de trois navires dirigés par Jean-Baptiste Cécille connait le même échec. En 1854, deux navires russes tentent de force d'ouvrir des relations commerciales, mais sans succès[62].

Le pouvoir Chosŏn prend conscience du danger que représentent les Occidentaux via sa présence diplomatique dans la Chine des Qing. La victoire britannique lors de la première guerre de l'opium de 1839 à 1842, puis franco-britannique lors de la seconde guerre de l'opium de 1858 à 1860 démontre que l'ouverture forcée de la Chine se fait au seul avantage des puissances occidentales. L'Empire russe pousse dans le même temps son territoire jusqu'à la frontière coréenne dans les années 1860 : là encore, les demandes d'ouverture commerciales sont faites, et refusées par les Coréens. Enfin, les modalités d'ouverture du Japon au commerce avec les États-Unis sont aussi connues en Corée grâce aux échanges diplomatiques entre les deux pays[62].

L'ingérence étrangère commence à se faire sentir dans le pays par le biais du catholicisme. La première persécution de catholiques en 1801 attire l'attention des autorités religieuses étrangères, alors que le pays compte à cette date environ 4 000 convertis. L'un d'eux, Hwang Sa-yŏng, adresse une lettre à l'évêque français de Pékin, lui demandant d'intercéder auprès du pape pour que des armées occidentales viennent protéger les catholiques coréens[63]. Trois missionnaires français pénètrent illégalement dans le pays en 1836 et 1837, ce qui donne lieu à un nouvel épisode de persécutions en 1839. Ces exécutions attirent l'attention des puissances étrangères et servent de prétexte pour entrer dans le pays[64].

Entrée des puissances occidentales et réaction chinoise[modifier | modifier le code]

Le régent Taewŏn'gun se montre plutôt tolérant au début de son exercice en 1864, mais influencé par ses conseillers, il opte pour une attitude moins clémente ensuite. Malgré les mises en garde du pouvoir Qing en Chine, il lance une nouvelle vague de persécutions contre les catholiques en 1866 et fait exécuter plusieurs missionnaires français. Une expédition française menée par l'amiral Roze entre alors dans le pays en octobre 1866. Forte d'une demi-douzaine de navires de guerre et d'une force de 600 soldats, elle mouille devant Séoul et procède à un bombardement de la ville. Entretemps, des informations concernant le sort d'un navire marchand américain, le Général Sherman, arrivent aux troupes françaises qui, comme mesure de rétorsion, pillent un temple bouddhique sur l'île de Kanghwa[65]. Les Américains demandent alors au pouvoir coréen l'autorisation de mener une enquête concernant le sort des marins américains du Général Sherman, mais, face à plusieurs refus, lancent eux aussi une opération militaire en 1871. Kanghwa est de nouveau pillée[66].

D'autres puissances européennes sont, elles aussi, présentes. En 1868 un navire marchand allemand, le Ernest Oppert profane la tombe du père du régent Taewŏn'gun dans le but d'utiliser ses ossements pour obtenir les droits commerciaux[66]. Des conventions diplomatiques sont signées avec la Russie en 1884, avec l'Italie en 1885 et avec la France en 1886. Des presbytériens américains jouent par ailleurs un rôle important à la fin du siècle[67], mais ne reçoivent aucun appui du gouvernement américain, qui pour l'essentiel reste peu impliqué. La Russie l'est plus et, sur le conseil du diplomate allemand von Möllendorff, envisage même en 1885 de faire de la Corée un protectorat russe ; si le roi Kojong se montre favorable à une certaine forme de soutien russe, ces derniers doivent renoncer après une démonstration de force britannique[68].

La Chine des Qing joue alors un rôle de conseil et d'inspiration dans la gestion des relations internationales de la Corée[69]. Le diplomate Kim Hong-jip rencontre en 1880 des officiels chinois qui lui conseillent de développer une alliance avec les États-Unis de manière à contrer l'influence russe dans la région. Un traité d'amitié est ainsi signé en 1882. Les officiels chinois incitent par ailleurs la Corée à garder une attitude amicale vis-à-vis du Japon, jugé alors trop peu développé pour constituer une menace, et à moderniser son armée comme le fait au même moment la Chine[70]. La Chine s'interpose en 1882 lors de l'incident d'Imo en envoyant pour la première fois en plusieurs siècles une force armée en Corée alors que le Japon tente d'utiliser l'incident pour y envoyer ses propres troupes[71]. La Chine utilise la situation pour, elle aussi, signer un accord garantissant le commerce entre les deux pays[72]. Elle renforce son influence lors de la période 1885–1894, Yuan Shikai étant alors consul et faisant fonction de conseil pour le gouvernement coréen[70].

La Chine réussit ainsi à limiter l'ouverture d'ambassades coréennes à l'étranger, à l'exception de celles de Washington et de Tokyo, bloque plusieurs prêts de puissances étrangères en Corée et parvient à empêcher le voyage de Coréens à l'étranger, la coupant ainsi de l'arrivée de nouvelles idées étrangères. Ceci n'est pas sans déclencher un sentiment anti-chinois dans la population, et plusieurs émeutes antichinoises éclatent en 1888 et 1889 à Séoul[74]. Les défaites chinoises face aux forces occidentales et face au Japon en 1895 mettent fin à cette recherche d'influence[75].

Une ingérence japonaise croissante[modifier | modifier le code]

Les Japonais exercent une influence croissante sur la Corée de Chosŏn. La restauration de Meiji de 1868 pousse le Japon à sortir de son propre isolement. Le pouvoir coréen voit d'un très mauvais œil la prétention impériale du Japon ainsi que son adoption des idées et des technologies occidentales. Les lettres chargées d'annoncer la mise en place du nouveau pouvoir japonais sont même refusées[66]. Dans le même temps le Japon étend son contrôle aux Ryūkyū, colonise Hokkaidō, et s'assure la maitrise d'une partie des Kouriles. Dès 1873 le pouvoir japonais envisage déjà de créer un casus belli pour envahir la Corée. En , la canonnière Un'yō est envoyée par les Japonais croiser le long des côtes coréennes, et provoque l'incident de Kanghwa. Le Traité de Ganghwa qui en résulte permet aux Japonais de commercer avec la Corée, et force le pays à cesser de reconnaitre sa situation de vassalité avec la Chine[69].

Plusieurs crises ont lieu les années suivantes, notamment l'incident d'Imo en 1882 qui voit les troupes japonaises devenir plus nombreuses dans le pays[71]. Les Japonais font aussi jouer leur influence auprès de réformateurs et appuient une tentative de coup d'État en 1884. Si celui-ci est un échec, le traité négocié par la suite en 1885 permet au Japon de supprimer temporairement la présence militaire chinoise en Corée[76]. Celle-ci est définitivement obtenue à l'issue de la guerre sino-japonaise de 1894 à 1895[75]. Le Japon avance alors rapidement, en soutenant le coup d'État de Taewŏn'gun et la mise en place des réformes Kabo qui lui donnent une plus grande emprise sur la Corée[77]. L'assassinat de la reine Min en 1895, soutenu par des Japonais, et le regain d'influence de la Russie marquent un relatif reflux temporaire du Japon dans le pays[78]. La Russie fait alors jeu égal avec le Japon en termes d'influence entre 1895 et 1905, mais la défaite russe lors de la guerre russo-japonaise de 1905 finit d'asseoir la domination japonaise sur la péninsule. Le traité d'Eulsa transforme la Corée en protectorat du Japon[79].

La Corée de Joseon, un « royaume ermite » fermé ?[modifier | modifier le code]

La politique de contrôle strict de ses frontières mise en place dès le XVIe siècle vaut à la Corée d'être décrite comme un royaume ermite par les premiers Européens qui s'intéressent au pays. L'expression « royaume ermite » pour désigner le pays est ainsi utilisée dès 1882 par William Elliot Griffis dans Corea: The Hermit kingdom le premier livre publié aux États-Unis traitant de la Corée[80].

La politique mise en place par la Corée à cette époque ne diffère cependant pas de ce que les autres pays de la région mettent, eux aussi, en œuvre. La Chine sert alors de modèle de référence dans cette région de l'Asie, et la politique du Haijin suivie sous les Ming puis les Qing encadre de manière drastique le commerce extérieur (ports ouverts au commerce extérieur en nombre limité, interdiction de voyages à l'étranger…). C'est ce modèle qui est copié par le Japon pendant l'époque d'Edo avec la politique de Sakoku[80], mais aussi par d'autres puissances locales comme le Vietnam sous le règne des Nguyễn, le Siam ou la Birmanie de la Dynastie Konbaung[81].

Malgré ce contrôle strict, la Corée de Joseon n'est pas coupée de l'étranger. Elle fait importer de nombreux métaux du Japon via le port de Busan qui leur reste ouvert, et de nombreuses marchandises venant de l'étranger entrent dans le pays en transitant par la Chine. La pomme de terre, la patate douce, le piment, ou le tabac sont introduits dans le pays à cette époque, tout comme de nombreuses connaissances sur la géographie, la médecine, ou les mathématiques[81].

Les historiens ont remis en cause les représentations antérieures qui décrivaient le pays comme un État fermé et coupé du monde, à l'instar de ce qui a été fait dans la compréhension de la politique de Sakoku du Japon de l'époque d'Edo. Le relatif isolement du pays est expliqué à la fois par la politique de contrôle des frontières (commune en Asie à l'époque), mais aussi par l'éloignement du pays des grandes routes commerciales de l'époque, ainsi que par une certaine méfiance à l'égard de l'étranger, résultant des nombreuses invasions que le pays avait subies, toutes terriblement destructrices. Cet isolement n'a pas empêché le pays d'intégrer plusieurs apports venus de l'étranger pendant cette période[81].

Fonctionnement de l'État[modifier | modifier le code]

Gouvernement[modifier | modifier le code]

Le roi Yi Sŏng-gye instaure, lors de sa prise de pouvoir, une monarchie héréditaire dans laquelle sa lignée, les Yi, détient le pouvoir. Il justifie sa prise de pouvoir en utilisant le concept chinois de mandat du Ciel. La dynastie précédente qui règne lors de l'époque Koryŏ, celle des Wang, aurait perdu ce mandat en se comportant de manière immorale, et la prise de pouvoir par Taejo serait donc légitime[6]. Le roi détient, en théorie, un pouvoir autocratique, mais ne peut l'exercer réellement que lors de certaines nominations et lors des jugements pour trahison. Dans l'exercice quotidien de l'État, il est conseillé par des lettrés néoconfucéens qui peuvent efficacement orienter ses décisions[83]. À ce titre le lettré Chŏng To-jŏn joue un rôle majeur pour introduire les grands principes néoconfucéens au cœur de l'État au début de la dynastie, et organiser son administration[7]. Celle-ci se situe dans la continuité de celle mise en place lors du Koryŏ ; le changement de dynastie n'apparait pas comme une rupture dans la conduite des affaires de l'État[83].

Le Ŭijŏngbu, un Conseil d'État, constitue le sommet de l'administration du royaume. Il est composé de trois hauts fonctionnaires principaux et de quatre subalternes. Les décisions concernant les grandes orientations de l'État sont prises en commun, et une fois la décision prise elle est soumise à l'approbation du roi, qui la suit généralement[83]. Ce Conseil est souvent composé de personnes nommées par le roi pour service rendu au début de la dynastie ; ensuite les hauts-fonctionnaires recrutés par le concours Kwagŏ prennent un poids de plus en plus important. Cette montée en puissance numérique des hauts-fonctionnaires au sein de l'institution se fait cependant au détriment du pouvoir de celle-ci[84].

Six ministères, calqués sur le modèle chinois des Trois départements et six ministères, regroupent les autres fonctions gouvernementales de l'État. Ils concernent le personnel (recrutement et nomination des fonctionnaires, …), le budget (fiscalité, cadastre…), les rites (rites, diplomatie, concours, culture…), la défense, la justice et le travail (infrastructures, mines, manufactures…)[83]. Chaque ministère a, à sa tête, un groupe de trois ou quatre ministres qui peuvent échanger directement avec le roi[85].

Le censorat a pour but de surveiller le fonctionnement des autres institutions. Doté de pouvoirs importants, il peut enquêter sur les actions des fonctionnaires au sommet de l'État ou dans les territoires, mais aussi sur les actions du roi[86].

Administration territoriale[modifier | modifier le code]

L'administration territoriale est réorganisée en 1413 et huit provinces sont créées. Le chiffre de huit est choisi pour des raisons symboliques (censé incarner un arbre, signe de croissance[n 4]), tout comme le nombre de subdivisions dans chaque province, fixé à un peu plus de 350 en référence au nombre de jours dans l'année[87].

Un gouverneur est directement nommé par le gouvernement pour chaque province, et son fonctionnement repose sur six départements dont les rôles sont calqués sur les six ministères du gouvernement[85]. Chaque province comporte environ 350 subdivisions, chacune dirigée par un magistrat qui représente l'État. Ce magistrat dirige un conseil local, composé en grande partie de yangban, fonctionnaires qui représentent les intérêts locaux. Chaque conseil local est supervisé par un haut-fonctionnaire à Séoul qui a la tâche de s'assurer que ceux-ci font bien primer les intérêts de l'État sur les intérêts locaux[87].

Ces différents représentants locaux du pouvoir sont nommés pour des durées limitées de manière à éviter les problèmes de corruption — un an pour un gouverneur, cinq ans pour un magistrat local — et aucun n'est nommé dans sa province d'origine[87]. Ces principes sont calqués sur ceux qui régissent les mandarins chinois.

Fonction publique[modifier | modifier le code]

L'État de Joseon recrute les personnes travaillant pour lui au travers de plusieurs concours, selon le modèle des examens impériaux déjà pratiqués en Chine. Se voulant égalitaires, en suivant les préceptes néo-confucéens, ces concours sont ouverts à tous, à l'exception de certaines des classes les plus subalternes comme celle des nobi, de quasi-esclaves[88]. Le temps nécessaire à leur préparation en fait cependant l'apanage presque exclusif de la classe des yangban[89]. Le statut social que confère l'appartenance à cette bureaucratie est important, et confère en retour de nombreux privilèges sociaux, ce qui fait évoluer ce groupe entre une « bureaucratie aristocratique » et une « aristocratie bureaucratique ». Au sein de cette nouvelle aristocratie émergent de nombreux clans, ce qui est l'origine de nombreuses crises internes au régime. Ainsi selon Isabelle Sancho : « La bureaucratie coréenne de Chosŏn, constituée dans sa majeure partie par des aristocrates, servait à maintenir des hiérarchies au sein de l'aristocratie dont le statut était sans cesse à redéfinir. Elle permit également de réguler continuellement l'équilibre des pouvoirs entre les différentes factions, entre le roi et ses ministres, et enfin entre l'aristocratie et le reste de la société. Les concours de recrutement constituaient le processus de légitimation des élites mais participaient aussi au maintien du prestige du souverain[90]. »

Des examens subalternes, les sokwa ou sama, sont organisés au niveau des différentes provinces. Ceux-ci n'offrent pas de postes dans l'administration, mais apportent des droits, comme l'exemption de service militaire, ou l'éligibilité à certaines fonctions locales. La réussite à ces examens est aussi un prérequis pour pouvoir se présenter à des examens plus importants, comme les taekwa ou munkwa, ou intégrer l'académie nationale, la Sungkyunkwan. Lors de ces examens, les candidats sont amenés à commenter les Classiques chinois, ou à composer un texte en prose sur un sujet et un style fixés lors de chaque examen[91].

Les examens supérieurs, les taekwa ou munkwa, sont les plus difficiles, et ouvrent les portes de la haute fonction publique. Ils peuvent être passés par les lauréats des examens inférieurs, mais la plupart de ces lauréats échouent. Ces examens sont organisés une fois tous les trois ans, et comportent trois étapes : d'abord des examens ont lieu dans chaque province, puis à Séoul, et enfin au palais royal devant le roi. Les 33 lauréats reçoivent le diplôme des mains du roi. Vers la fin de la période Joseon, des examens exceptionnels sont de plus en plus souvent organisés pour recruter en dehors de l'intervalle des trois ans. Lors de ces examens, les candidats sont amenés à commenter les Classiques chinois, ou à composer un mémoire sur un sujet déterminé[88].

L'État recrute aussi par concours, le mu-kwa, au sein de l'armée, et selon des modalités proches (concours tous les trois ans). Un autre concours, le chap-kwa, existe aussi pour le recrutement de spécialistes techniques (traduction, médecine, astronomie, droit) et obéit à la même périodicité. Ces deux derniers concours sont souvent délaissés par les yangban, et souvent passés par les chungin[92].

Un recrutement par recommandation, ou Chongŏ, existe en parallèle. Ce procédé permet à des hauts-fonctionnaires ou des hauts-gradés de l'armée, une fois tous les trois ans, de proposer trois personnes au ministère du Personnel. Ces personnes recommandées peuvent être recrutées directement, ou subir des examens complémentaires. Cette méthode de recrutement reste marginale comparée à celle des examens, mais permet de combler des manques dans l'administration. Certains lettrés comme Jo Gwang-jo préconisent même de généraliser ce type de recrutement[93].

Armée[modifier | modifier le code]

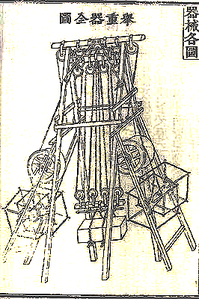

Le régime de Joseon met en place une armée nationale dès son instauration, et réalise une politique de lutte contre les armées privées. En 1400 le roi Taejong interdit, d'ailleurs, les armées privées. Une armée basée sur la conscription est instaurée ; si la plupart de hommes du royaume y sont éligibles, des exceptions sont prévues pour les officiels du régime ainsi que les étudiants[94]. Chaque homme de 16 à 60 ans doit ainsi servir deux ou trois mois tous les ans, ou servir à des tâches de soutien. Ils sont encadrés par des militaires de carrière, qui sont recrutés par voie de concours. Le roi Sejo met en place en 1457 une nouvelle organisation de l'armée en cinq zones géographiques (nord, sud, est, ouest et centre), et chaque province dispose de deux centres de commandement, un pour l'armée de terre et l'autre pour la marine. Plus d'une centaine de citadelles sont aussi construites à cette époque. Ce système connait un affaiblissement tout au long du XVe siècle et du XVIe siècle[95]. Les lettrés néo-confucéens portent peu d'intérêt à l'armée, et les recrues issues du bas peuple y sont souvent maltraitées. Le système de conscription saisonnier produit, finalement, des troupes mal entrainées et peu disciplinées[49]. Peu avant le début des invasions japonaises de 1592 et 1597, cette armée est dans un état qui alerte certains lettrés, comme Yi I, qui pousse pour la constitution d'une armée de 100 000 hommes professionnels[95].

À partir des invasions japonaises de 1592 et 1597, le fonctionnement de l'armée est revu. En 1594 un premier centre d'entrainement est créé pour les archers, les mousquetaires et les lanciers. Quatre autres centres d'entrainement de ce type voient le jour entre 1616 et 1682[96]. Le financement de cette armée est assuré par le paiement de deux ballots de vêtements de coton par les paysans (soit l'équivalent de 32 kg de riz par ballot). De nombreux propriétaires terriens parviennent à faire dispenser leurs paysans du paiement de cette taxe, et la charge en devient rapidement insupportable à la paysannerie. Le financement est revu en 1750, et le paiement est baissé à un seul ballot, complété par d'autres taxes prélevées sur les pêcheries et sur le sel[97]. Ce système ne permet cependant pas de financer efficacement l'armée, dont l'état continue de se détériorer[98].

Après le traité de Ganghwa de 1876, le régime de Joseon est contraint de s'ouvrir, et face aux menaces internationales quelques timides réformes sont engagées[99]. Quelques conseillers étrangers sont recrutés, et quelques unités de l'armée modernisées, mais ces initiatives du pouvoir sont mal vues par les conservateurs[99]. Les autres unités de l'armée ne sont parfois pas payées pendant plusieurs mois, et le mécontentement éclate lors de la mutinerie d'Imo en 1882. La période de trouble qui s'ensuit empêche toute modernisation de l'armée jusqu'à la fin de la période[71].

Fonctionnement judiciaire[modifier | modifier le code]

Le système judiciaire mis en place au début de l'époque Joseon repose sur le code de lois instauré par la dynastie des Ming, le Grand code des Ming. Ce dernier impose cinq types de peines en fonction de la gravité de la faute : coups de bâton (en bois léger), coups de bâton (en bois dur), servitude, bannissement, peine de mort. Chacune de ces peines peut faire l'objet d'une gradation (nombre de coups de bâton, servitude plus ou moins longue ou incluant un internement en prison[100]. La peine de mort peut être administrée selon plusieurs procédés (pendaison, décapitation…) et le corps du condamné traité de différentes manières (exposition de la tête à la vue du public pendant des semaines, enterrement ou non du corps…) selon la gravité de la faute. Le ministère chargé de la Justice est la principale administration chargée de cette activité, mais d'autres ministères comme celui de la défense, le censorat ou les administrations provinciales peuvent aussi intervenir dans ce domaine[101]. La durée de l'instruction dépend de la peine visée. Elle est de 30 jours maximum si la peine de mort peut être encourue, de 20 jours pour un exil, et de 10 jours pour des coups de bâton. La prison n'est utilisée que pour garder les prévenus le temps de l'instruction, et la peine est exécutée lors de la sortie de prison[102]. La torture est souvent utilisée pendant l'instruction par les magistrats pour obtenir des aveux, mais la modalité de celle-ci dépend du rang social du prévenu. Les enfants et les vieillards en sont exempts, et pour les crimes les moins sérieux, les classes privilégiées et les femmes peuvent aussi en être exemptées, parfois en contrepartie d'un paiement en espèces[103].

Le système judiciaire connait une évolution importante à partir du milieu du XVIIIe siècle. Sous les règnes de Yŏngjo et de Chŏngjo, les abus que connait le système deviennent l'objet de préoccupations sociales et politiques. Les méthodes de torture les plus violentes sont interdites, et plusieurs mesures sont prises de manière à éviter les condamnations injustes qui peuvent toucher le bas peuple[103]. La formation des officiels est aussi améliorée, et plusieurs livres sont édités pour encadrer leurs pratiques, à commencer par le Grand code des Ming qui est largement édité et distribué dans les administrations judiciaires. Le Muwonnok publié en 1796 est un manuel de médecine légale qui explique aux enquêteurs comment analyser un corps pour en tirer des preuves. Le Jeollyul tongbo publié en 1786 est un guide qui permet de mieux comprendre le fonctionnement du système légal du pays, et le Heumhyul jeonchik, publié en 1777, détaille les méthodes et les outils utilisables pour appliquer les peines. Des censeurs royaux sont aussi envoyés plus régulièrement dans le pays pour enquêter sur les potentiels dysfonctionnements du système[104].

Société[modifier | modifier le code]

Une société très hiérarchisée[modifier | modifier le code]

La société de Joseon est organisée en quatre grandes classes sociales. Les yangban constituent la petite élite dirigeante. Les chungin regroupent quelques spécialistes ayant passé des concours techniques. Le gros de la société est composée de la classe des sangmin, qui regroupe les paysans, les marchands et les artisans. Les ch'ŏnmin, presque le tiers de la population, regroupent pour 95 % des esclaves, ainsi que des intouchables, baekjeong[105]. Les grandes familles de l'époque Koryŏ restent puissantes pour la plupart, certains des promoteurs du nouveau régime provenant même parfois de leurs rangs et se retrouvant dans la classe des yangban[106]. Si les fondations égalitaristes néoconfucéennes permettent l'accès aux charges importantes à tous, les concours de recrutement des fonctionnaires mettent l'accent sur la maitrise de textes classiques (Quatre livres et Cinq classiques) dont l'enseignement peut prendre des années, et seuls les riches peuvent financer la formation de leurs enfants[88]. Les familles de yangban fournissent l'essentiel des cadres de l'État et jouent un rôle central dans les arts[107]. Le rang d'esclave s'hérite, et constitue une base importante de l'économie de la péninsule. À la fin du XVe siècle, l'État est propriétaire à lui seul de quelque 350 000 esclaves[108].

La structure sociale de Joseon connait une évolution notable vers la fin du XVIIIe siècle. Un certain appauvrissement des yangban pousse une partie d'entre eux à user de leurs titres pour obtenir des mariages avec des familles socialement moins élevées, mais économiquement plus riches. Ceci a pour effet d'élargir la base sociale des yangban. Dans le même temps, l'enrichissement de certains propriétaires terriens leur permet d'acquérir des titres qui leur donnent accès à cette classe. Enfin, l'usage de faux documents comme des arbres de familles commence à se développer pour obtenir ce genre de reconnaissance. Dans une ville comme Daegu, le nombre de yangban passe de 9,2 % de la population à 70,2 % de la population entre les années 1690 et les années 1850[109]. À l'opposé de la société, les esclaves connaissent eux aussi une évolution importante de leur statut. Ceux qui travaillent pour l’État peuvent obtenir leur émancipation s'ils se montrent valeureux dans l'armée, ou s'ils rachètent leur liberté. En 1801 les registres qui référencent les esclaves de l'État sont détruits et ils obtiennent de cette manière leur liberté. Le système perdure cependant dans les administrations régionales et chez les particuliers[109].

Les Hopae sont instaurées par le régime en 1413, sorte de papiers d'identité obligatoires qui permettent de contrôler plus efficacement la population. D'aspect différents en fonction des classes sociales, elles permettent de réguler la collecte des impôts et d'autres obligations[9]. Au XVe siècle se généralisent des livrets de famille, ou Chokpo, dans lesquels sont consignés les naissances, mariages et décès, qui permettent de tracer la lignée d'une famille[110].

Condition féminine[modifier | modifier le code]

La condition de la femme connait un net recul lors de la période, sous l'influence du néoconfucianisme[111]. Limités à l'origine à la classe des yangban, certains préceptes néo-confucéens se diffusent au reste de la société[112]. L'accent est mis sur l'obéissance des femmes aux hommes[111]. Si la séparation entre hommes et femmes n'est pas possible pour les paysans qui travaillent dans les champs, l'idée de la subordination de la femme à l'homme se transmet au travers d'institutions comme la pratique du culte des ancêtres : celle-ci insiste sur la primauté des ancêtres du patriarche de la famille[112].

L'éducation des enfants est très tôt genrée, les filles apprenant dès l'âge de 6 ans les bases de la gestion du foyer, et plus tard comment devenir une bonne épouse, s'adapter à la vie avec sa belle-famille[112]. Les femmes sont exclues de l'héritage à partir du XVIIe siècle, et l'architecture des maisons s'adapte pour les restreindre à certaines pièces de l'habitation[113]. Le port d'un couteau de suicide rituel, le P'aedo, se répand à partir de l'aristocratie, censé être utilisé pour défendre sa vertu[114]. À ce titre, Sin Saimdang, mère du lettré Yi I incarne à l'époque l'idéal de la femme dans le modèle néoconfucéen[115].

Dans la classe des yangban, la femme peut cependant atteindre un certain rang dans la société, en fonction du rang de son époux ou de son fils. En cas de décès de son époux et de son beau-père, elle peut aussi être responsable des choix de la famille sur les mariages, les adoptions, ou les questions d'héritage. Au début de l'époque Joseon, ses propriétés sont respectées même après le mariage, mais ce droit s'estompe à partir du XVIIIe siècle[116]. Le divorce est possible, bien que très rarement accordé par les autorités, et les conditions sont beaucoup plus faciles à réunir si cette demande est faite par l'époux que par l'épouse[117].

Quelques exceptions, aux marges de la société, voient les femmes occuper des places de pouvoir. Les Mudang, prêtresses du chamanisme coréen, continuent d'occuper une place centrale dans cette religion, d'ailleurs toujours vivace, aujourd'hui, dans les campagnes. Les kisaeng occupent un rôle dans le domaine des arts. Souvent issues de familles d'esclaves, et recrutées pour leur physique, elles sont entrainées à la maitrise de l'écriture, à la musique ou au chant — comme le pansori — dans le but de divertir les yangban. Elles peuvent occuper des rôles stratégiques à la cour, et ainsi obtenir une certaine influence. Certaines comme Hwang Jini ou Nongae (en) parviennent même à gagner une très grande renommée en raison de leurs mérites artistiques ou moraux[118].

Évolution démographique[modifier | modifier le code]

La population de la Corée au début de l'époque Joseon est évaluée à 5,5 millions d'habitants en 1393. Sa démographie se caractérise, lors de la période, par un taux élevée de natalité, mais aussi un taux élevé de mortalité. La croissance de la population reste ainsi très faible, et en grande partie déterminée par des épisodes de surmortalité ponctuels comme les invasions, les épidémies et les disettes. La population dépasse le seuil des 10 millions d'habitants probablement vers 1511 et connait un pic vers 11,6 millions d'habitants en 1543, avant de décroitre en raison de guerre d'Imjin de 1592 à 1598, puis les invasions Jurchen de 1627 et de 1636. La population tombe alors vers 10,7 millions d'habitants vers 1642, puis connait une hausse régulière pour atteindre un second pic de 18,27 millions d'habitants vers 1744. Les difficultés économiques du pays ramènent la population vers 16,63 millions d'habitants vers 1843, avant que la population ne reparte à la hausse pour atteindre environ 17,42 millions d'habitants en 1910[119].

Vers la fin du XVIIIe siècle Hanseong (Séoul) atteint les 200 000 habitants[120], et presque 300 000 habitants si on compte les villes portuaires de l'embouchure de la rivière Han. La capitale reste de loin la plus grande ville du pays, mais reste bien plus petite que d'autres villes de cette partie de l'Asie. Au Japon, Edo est quatre fois plus grande à la même époque, et d'autres villes comme Kyoto et Osaka sont elles aussi plus peuplées que Séoul[121]. Quatre villes coréennes comptent entre 20 000 et 30 000 habitants vers la fin du XVIIIe siècle (P'yŏngyang, Kaesŏng, Chŏnju et Sangju), et une dizaine d'autres atteignent les 10 000 habitants[121].

Pratiques religieuses[modifier | modifier le code]

Dès les premiers temps de la période Joseon le bouddhisme coréen entre dans une phase de déclin majeur dont il ne ressort que dans la première moitié du XXe siècle. Les temples présents dans la capitale sont contraints de fermer, et ils perdent l'essentiel de leurs appuis politiques au sein des grandes familles aristocratiques. Quelques membres de la famille royale lors de cette période continuent de soutenir le bouddhisme, mais de manière exceptionnelle. La doctrine néo-confucianiste qui encadre le travail des yangban et des fonctionnaires, en général, est anti-bouddhiste[122].

L'essentiel des pratiques bouddhistes concerne les couches populaires, comme la récitation de yŏmbul qui reprend un peu de vigueur au XVIIIe siècle. Quelques milliers de temples continuent leurs activités dans les zones les plus reculées, comme les forêts et les montagnes, et suivent principalement les courants Gyo et Sŏn du Bouddhisme coréen. Le moine Hyujeong (en) est l'une des grandes figures de la période, mais principalement pour ses faits d'armes lors de la guerre d'Imjin : il avait pris la tête d'une troupe de moines-soldats pour repousser les Japonais[122].

Plusieurs pratiques visant à honorer les esprits, ou kwisin, issus de la mythologie coréenne perdurent. Certains de ces esprits sont liés à des éléments physiques, comme les Sansin qui sont liés aux montagnes et pour lesquels des pèlerinages sont organisés[122]. Le mont Paektu est ainsi identifié dès le XIIIe siècle comme la montagne la plus sacrée du pays, devant d'autres lieux comme les monts Jirisan et Myohyang. D'autres esprits sont liés aux foyers, et font l'objet de rituels domestiques, le plus souvent effectués par des femmes[123].

Le chamanisme connait comme les autres pratiques religieuses un certain rejet des élites sous l'influence du néoconfucianisme[123]. Le gouvernement force les prêtres et prêtresses, ou mudang, à se déclarer auprès d'une administration dédiée, et les taxe. Si jusqu'au milieu du XVIIe siècle certains rituels royaux font encore appel à eux, ces pratiques disparaissent par la suite. La pratique se féminise lors de la période, la plupart des mudang étant des femmes. Ces pratiques sont essentiellement tournées vers la lutte contre les mauvais esprits, la divination, et la guérison[124].

Le christianisme commence à toucher la Corée à la fin du XVIIIe siècle par le bais des missions présentes en Chine. Si les maitrises techniques et artistiques détenues par les missionnaires peuvent impressionner des lettrés envoyés en Chine comme Yi Ik, les valeurs prônées par cette religion sont alors vues avec dédain (place accordée aux miracles, célibat...). Ceci n'empêche pas quelques yangban comme Yi Seung-hun (en) de se convertir, ou encore certaines personnes dans l'entourage de Jeong Yak-yong. En 1785 le christianisme est condamné comme hérésie par le roi Jeongjo, ce qui n'empêche pas la communauté chrétienne de croitre jusqu'à environ 4 000 membres en 1801[63] puis 9 000 dans les années 1830. Elle commence cependant à être touchée par des persécutions en 1801, 1839, 1846, et 1866. Le nombre de convertis est alors estimé à environ 20 000. Si le nombre de chrétiens reste très limité, leur existence joue un rôle majeur dans l'intervention de puissances étrangères dans le pays[64].

Alimentation[modifier | modifier le code]

Le riz blanc est une des bases de l'alimentation lors de la période Joseon. Bien que sa culture dans des rizières inondées nécessite plus de travail que celle des céréales, sa productivité plus élevée est plus adaptée au pays. Il est souvent complété par du millet au nord, ou d'autres céréales comme de l'orge dans l'alimentation des familles les plus pauvres au sud[125]. Le kimchi est une autre base de l'alimentation coréenne de cette époque. Il désigne à l'origine n'importe quel légume laissé à mariner avec le sel, du vinaigre, ou de la sauce de soja. Souvent produit avec du radis blanc lors des époques précédentes, il commence à inclure du chou baechu au cours du XVIIIe siècle. L'usage de ce chou comme base au kimchi ne s'établit qu'au cours du XXe siècle. Le kimchi est, à l'origine, accompagné de poivre du Sichuan, de gingembre, ou de moutarde, mais l'introduction du piment en provenance du Mexique au XVIe siècle fait évoluer la recette, au point que l'usage de cette épice deviennent progressivement majoritaire au XIXe siècle[126]. De nouvelles plantes sont aussi introduites entre les XVIIe siècle et XIXe siècle en provenance d'Amérique comme la pomme de terre, la patate douce, le maïs, ou les tomates[127]. À côté de cette cuisine plus ou moins populaire, la cour bénéficiait d'une cuisine qui lui était propre (en)[128].

Quelque 200 variétés d'alcools sont connues lors de l'époque Joseon, qui sont principalement de trois types : takju (riz brassé non raffiné), cheongju (riz brassé raffiné), et soju (riz distillé)[129]. Le soju, du fait de son plus haut degré d'alcool qui sert de conservateur, est souvent bu l'été, et parfois utilisé comme médicament[130]. La production d'alcool est à plusieurs reprises ponctuellement interdite, en raison de la production de riz jugée insuffisante (et pour éviter des famines), ou pour éviter les troubles causés par l'alcoolisme[131]. Les peines encourues par les contrevenants ou les responsables politiques n'appliquant pas assez sévèrement ces interdictions sont lourdes, pouvant aller jusqu'à des bannissements[132].

La consommation de de thé, en Corée, populaire jusqu'à l'ère Koryŏ, décline très fortement. D'autres boissons lui sont préférées, et ce changement de consommation est sans doute motivé pour des raisons financières (des taxes élevées sur le thé) ou religieuses (la consommation de thé est très liée à la pratique du bouddhisme)[133]. La consommation de tabac se développe à la même époque, la plante étant introduite dans le pays à la fin du XVIe siècle ou au début du XVIIe siècle[134]. Sa consommation se généralise assez rapidement, et donne lieu au développement d'une culture autour de sa consommation, qui devient un marqueur social[135].

C'est à cette époque que la nourriture épicée se popularise en Corée, avec l'introduction de piments arrivés du Nouveau Monde, utilisés, entre autres, avec du kimchi[121].

Économie[modifier | modifier le code]

Modernisation de l'agriculture dès le début de la période[modifier | modifier le code]

L'agriculture reste la base de la société et connait certaines évolutions. Le fin de l'époque Koryŏ, qui avait été secouée par des troubles, ramène de nombreux paysans sur leurs terres. Ceux qui ont fui lors de l'invasion des Turbans rouges en 1360 et les raids de pirates Wakō remettent en cultures les terres laissées en jachère. Ces paysans en profitent pour gagner de nouvelles terres à la base des coteaux de montagnes, et sur les zones côtières, et ce mouvement de gains de nouvelles terres agricoles gagne l'intérieur du pays au XVIe siècle[136]. Au total, la surface de terres agricoles taxables passe de 930 000 kyŏl au début du XVe siècle à 1 700 000 kyŏl au milieu du XVIe siècle[n 5],[48]. La physionomie des terres exploitées connait aussi une évolution. La plupart des terres arables au XVe siècle reste concentrée à 60 % dans trois provinces du sud (Chungcheong, Jeolla, et Gyeongsang) et dans le Gyeonggi ; l'agriculture se fait à 80 % sur des terres sèches à l'échelle du pays, et les 20 % restant dans des rizières, ces dernières étant à 60 % dans les trois provinces du sud et le Gyeonggi. Les rizières se développent progressivement grâce à des travaux d'irrigation pour atteindre 30 % de la surface cultivée à la fin de la période Joseon[137].

De nouvelles méthodes de riziculture sont importées de Chine, l'usage de produits fertilisants se développe, et des centaines de réservoirs à eau sont construits par les administrations locales pour lutter contre les sécheresses[138]. Il en résulte non seulement une hausse de la production, mais aussi une baisse de l'intensivité du travail. En se dégageant du temps de travail, les paysans peuvent dédier une partie de leurs temps à d'autres cultures[139] vivrières comme de l'orge, des haricots et du millet, ou destinées à être vendues comme le coton (introduit à la fin de l'époque Koryŏ, et dont la culture gagne l'ensemble du pays au XVIe siècle) ou le tabac (introduit au XVIe siècle et dont la culture s'étend progressivement au reste du pays jusqu'au début du XVIIIe siècle)[140].

Un premier manuel d'enseignement agricole, le Nongsa chiksǒl, est publié en 1430, montrant l'intérêt des lettrés néo-confucéens et des élites locales pour développer la production agricole[48].

Sous Taejong et Sejong on tente de développer l'usage de la monnaie avec la frappe de nouvelles pièces de monnaie et de monnaie papier, ou jeohwa, mais le peuple n'accorde pas une grande confiance à celles-ci, et continue de privilégier le troc de denrées utiles[141].

Une économie qui reste dépendante de l'agriculture au XVIIIe siècle[modifier | modifier le code]

L'État est réticent à développer les mines, craignant que trop de paysans se détournent de leurs activités. La riziculture continue, en effet, sa modernisation. La mise en service, puis l'usage de nombreuses retenues d'eau permet, jusqu'au début du XIXe siècle, l'essor de la culture dans des rizières inondées[98]. Les cultures associées permettent aux paysans de diversifier leurs productions[120]. Dans ce contexte, l'État modernise son système de taxes au cours du XVIIIe siècle, et met en place le taedongpŏp : cet impôt permet de payer les taxes sous forme de riz et de monnaies, mais aussi de vêtements de coton, alors que le troc reste une pratique encore habituelle[142]. L'État généralise l'usage de greniers à grains qui permettent de lutter contre les famines, mais aussi de toucher des intérêts lors de la revente[98].

Le commerce reste une activité limitée, la circulation de monnaie étant relativement faible[120]. Le XVIIe siècle et le XVIIIe siècle ont vu l'arrivée de monnaies d'argent de l'étranger qui ont permis de stimuler les échanges commerciaux[n 6] et de mettre en place un nouveau système de monnaie métallique à partir de 1678, le Sang P'yŏng T'ong Bo[143]. Pour faire face à la demande monétaire, l'État fait frapper 4,5 millions de nyang en pièces entre 1678 et 1697, puis cinq millions supplémentaires entre 1731 et 1798. L'accès à la monnaie entraine un développement de l'usure que l'État cherche à juguler[144] en arrêtant la frappe de nouvelles monnaies en 1724. Face à la crise économique induite par cette politique, la frappe est reprise en 1731[145].

La collecte des taxes en nature n'incite pas à l'usage de monnaie, et la fermeture du pays au commerce international limite les opportunités de développement commercial. Les infrastructures de transport sont peu développées, et les marchandises sont souvent transportées à dos d'homme. Une partie de ce manque d'intérêt pour le commerce découle du modèle néoconfucéen, qui voit les commerçants comme une classe sociale inférieure. Le commerce est vu comme une activité non productive qui détourne le peuple des activités productives comme l'agriculture[146]. La situation s'améliore au cours du XVIIIe siècle, le taedongpŏp permettant à l'État d'acheter plus de denrées aux marchands, permettant ainsi leur essor[147]. Les règles contraignantes encadrant la profession sont peu à peu levées et, en 1791, les monopoles que certains marchands possèdent à Séoul sont supprimés. La Corée reste cependant en retard comparée aux autres pays de la région[148].

-

Scène de labours par Kim Hong-do.

-

Le système monétaire du Sang P'yŏng T'ong Bo instauré en 1678 permet la frappe de nouvelles pièces.

-

Village historique de Yangdong, représentatif de l'organisation sociale agraire.

Crises économiques et monétaires au XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Au XIXe siècle l'agriculture connait un certain déclin de sa productivité. Les loyers perçus par les propriétaires baissent tout au long du siècle[149]. Plusieurs facteurs expliquent cette évolution. La déforestation qui a accompagné l'essor démographique des siècles précédents a dégradé durablement l'environnement[150]. Et comme la Corée subit des hivers très froids avec des gelées qui fragilisent les roches, et de très fortes pluies d'été, souvent des typhons apportés par la mousson ; ainsi l'érosion des sols s'est intensifiée sur cette période. En conséquence, le réseau des 27 000 barrages et retenues d'eau, mis en place antérieurement, est fortement dégradé par les sols et rochers charriés à la suite de glissements de terrain, si bien qu'il est, pour moitié, hors service en 1910. En aval de ces installations, les crues se font plus nombreuses, détruisant une partie des rizières[150].

Le commerce entre dans une phase de contraction. Les importations de soie venant de Chine s'accroissent, notamment après la libéralisation de ce commerce à partir de 1834, aggravant la balance commerciale de la Corée. De larges quantités d'argent sont alors envoyées en Chine pour payer les marchandises, et quittent alors le circuit commercial domestique. Dans le même temps, les exportations vers le Japon se contractent. Celui-ci a développé sa propre industrie de la soie, et produit son propre ginseng, rendant superflues les importations depuis la Corée. Ceci a une influence sur la tenue des marchés locaux dont le nombre décroit, et ce repli est plus important dans les lieux à proximité des ports de commerce en relation avec le Japon[151].