Le Mas-d'Azil

| Le Mas-d'Azil | |||||

L'entrée nord de la grotte. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Occitanie | ||||

| Département | Ariège | ||||

| Arrondissement | Saint-Girons | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Arize Lèze | ||||

| Maire Mandat |

Raymond Berdou 2020-2026 |

||||

| Code postal | 09290 | ||||

| Code commune | 09181 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Aziliens | ||||

| Population municipale |

1 208 hab. (2021 |

||||

| Densité | 31 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 04′ 54″ nord, 1° 21′ 41″ est | ||||

| Altitude | 320 m Min. 275 m Max. 580 m |

||||

| Superficie | 39,36 km2 | ||||

| Type | Bourg rural | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton d'Arize-Lèze | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Ariège

Géolocalisation sur la carte : Occitanie (région administrative)

| |||||

| modifier |

|||||

Le Mas-d'Azil (prononcé [lə mas dazil] ; en occitan Lo Mas d'Asilh) est une commune française située dans le nord du département de l'Ariège, en région Occitanie. Ses habitants sont appelés les Aziliens. Sur le plan historique et culturel, la commune fait partie du Pédaguès, ancienne appellation remplacée au XXIe siècle par la dénomination géographique de Terrefort ariégeois, constitué des terreforts de Pamiers et de Saverdun, sur la rive gauche de l'Ariège.

Exposée à un climat océanique altéré, elle est drainée par l'Arize, le Pujol, le ruisseau de Camarade et par divers autres petits cours d'eau. Incluse dans le parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, la commune possède un patrimoine naturel remarquable : un site Natura 2000 (les « Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat ») et six zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique.

Le Mas-d'Azil est une commune rurale qui compte 1 208 habitants en 2021, après avoir connu un pic de population de 3 017 habitants en 1846. Ses habitants sont appelés les Aziliens ou Aziliennes.

Le patrimoine architectural de la commune comprend cinq immeubles protégés au titre des monuments historiques : le dolmen de Bidot, classé en 1889, le dolmen de Seigmas, classé en 1889, l'église Saint-Étienne, inscrite en 1950, la grotte du Mas-d'Azil, classée en 1942, et le temple protestant, inscrit en 1942. Les fouilles de la grotte ont donné son nom à la période finale du paléolithique, l'azilien.

Géographie[modifier | modifier le code]

Localisation[modifier | modifier le code]

La commune du Mas-d'Azil se trouve dans le département de l'Ariège, en région Occitanie[I 1].

Elle se situe à 24 km à vol d'oiseau de Foix[1], préfecture du département, à 20 km de Saint-Girons[2], sous-préfecture, et à 22 km de Lézat-sur-Lèze[3], bureau centralisateur du canton d'Arize-Lèze dont dépend la commune depuis 2015 pour les élections départementales[I 1]. La commune fait en outre partie du bassin de vie de Pamiers[I 1].

Les communes les plus proches[Note 1] sont[4] : Les Bordes-sur-Arize (2,8 km), Sabarat (3,1 km), Gabre (4,7 km), Allières (5,0 km), Campagne-sur-Arize (5,5 km), Camarade (6,1 km), Castéras (6,3 km), Montfa (6,6 km).

Sur le plan historique et culturel, Le Mas-d'Azil fait partie du Pédaguès, ou Podaguès, ancienne appellation remplacée au XXIe siècle par la dénomination géographique de Terrefort ariégeois[5], constitué des terreforts de Pamiers et de Saverdun, sur la rive gauche de l'Ariège[6].

Les communes limitrophes sont Allières, La Bastide-de-Sérou, Les Bordes-sur-Arize, Camarade, Campagne-sur-Arize, Clermont, Durban-sur-Arize, Gabre, Montfa, Montseron et Sabarat.

Géologie et relief[modifier | modifier le code]

La commune est située pour partie dans les Pyrénées, une chaîne montagneuse jeune, érigée durant l'ère tertiaire (il y a 40 millions d'années environ), en même temps que les Alpes, et pour partie dans le Bassin aquitain, le deuxième plus grand bassin sédimentaire de la France après le Bassin parisien. Elle est marquée par le front du chevauchement frontal nord-pyrénéen qui la traverse d'est en ouest, séparant la Zone nord-pyrénéenne (ZNP) au sud de la Zone sous-pyrénéenne (ZSP) au nord, qui constitue la frange sud du Bassin aquitain. Les terrains affleurants sur le territoire communal sont constitués de roches sédimentaires datant pour certaines du Cénozoïque, l'ère géologique la plus récente sur l'échelle des temps géologiques, débutant il y a 66 millions d'années, et pour d'autres du Mésozoïque, anciennement appelé Ère secondaire, qui s'étend de −252,2 à −66,0 Ma. La structure détaillée des couches affleurantes est décrite dans la feuille « n°1056 - Le Mas d'Azil » de la carte géologique harmonisée à l'échelle 1/50 000 du département de l'Ariège[8],[9] et sa notice associée[10].

La superficie cadastrale de la commune publiée par l’Insee, qui sert de références dans toutes les statistiques, est de 39,36 km2[11],[Note 2]. La superficie géographique, issue de la BD Topo, composante du Référentiel à grande échelle produit par l'IGN, est quant à elle de 39,57 km2[9]. Son relief est relativement accidenté puisque la dénivelée maximale atteint 305 mètres. L'altitude du territoire varie entre 275 m et 580 m[14].

Hydrographie[modifier | modifier le code]

La commune est dans le bassin versant de la Garonne, au sein du bassin hydrographique Adour-Garonne[15]. Elle est drainée par l'Arize, le Pujol, le ruisseau de Camarade, un bras de l'Arize, la Goutte, le Peguère, le Tucol, le ruisseau de Barte, le ruisseau de Caychal, le ruisseau de Coumebère, le ruisseau de Filleit, le ruisseau de Gabre, le ruisseau de Mourissé, le ruisseau de Peydalières, et par divers petits cours d'eau, constituant un réseau hydrographique de 46 km de longueur totale[16],[17].

L'Arize, d'une longueur totale de 83,78 km, prend sa source dans la commune de Sentenac-de-Sérou et s'écoule du sud vers le nord. Elle traverse la commune et se jette dans la Garonne à Carbonne, après avoir traversé 20 communes[18].

Climat[modifier | modifier le code]

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique altéré, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[19]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat de montagne ou de marges de montagne et est dans la région climatique Pyrénées centrales, caractérisée par une pluviométrie annuelle de 1 000 à 1 200 mm[20].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 12,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 785 mm, avec 9,8 jours de précipitations en janvier et 5,9 jours en juillet[19]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « La Bastide-de-Sérou », sur la commune de La Bastide-de-Sérou à 9 km à vol d'oiseau[21], est de 11,9 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 1 091,0 mm[22],[23]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[24].

Milieux naturels et biodiversité[modifier | modifier le code]

Espaces protégés[modifier | modifier le code]

La protection réglementaire est le mode d’intervention le plus fort pour préserver des espaces naturels remarquables et leur biodiversité associée[25],[26].

La commune fait partie du parc naturel régional des Pyrénées ariégeoises, créé en 2009 et d'une superficie de 245 973 ha, qui s'étend sur 138 communes du département. Ce territoire unit les plus hauts sommets aux frontières de l’Andorre et de l’Espagne (la Pique d'Estats, le mont Valier, etc) et les plus hautes vallées des avants-monts, jusqu’aux plissements du Plantaurel[27].

Réseau Natura 2000[modifier | modifier le code]

Le réseau Natura 2000 est un réseau écologique européen de sites naturels d'intérêt écologique élaboré à partir des directives habitats et oiseaux, constitué de zones spéciales de conservation (ZSC) et de zones de protection spéciale (ZPS)[Note 3]. Un site Natura 2000 a été défini sur la commune au titre de la directive habitats : les « Queirs du Mas d'Azil et de Camarade, grottes du Mas d'Azil et de la carrière de Sabarat »[29], d'une superficie de 1 629 ha, un ensemble exceptionnel de pelouses sèches à orchidées et de milieux souterrains[30].

Zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique[modifier | modifier le code]

L’inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) a pour objectif de réaliser une couverture des zones les plus intéressantes sur le plan écologique, essentiellement dans la perspective d’améliorer la connaissance du patrimoine naturel national et de fournir aux différents décideurs un outil d’aide à la prise en compte de l’environnement dans l’aménagement du territoire. Quatre ZNIEFF de type 1[Note 4] sont recensées sur la commune[31] :

- l'« Arize et affluents en aval de Cadarcet » (379 ha), couvrant 21 communes dont 18 dans l'Ariège et 3 dans la Haute-Garonne[32] ;

- les « collines de l'ouest du Séronais, du Mas-d'Azil à Saint-Lizier » (7 543 ha), couvrant 11 communes du département[33] ;

- « le Plantaurel : du Mas d'Azil à l'Ariège » (15 850 ha), couvrant 26 communes du département[34] ;

- « Le Plantaurel occidental » (5 042 ha), couvrant 10 communes dont 8 dans l'Ariège et 2 dans la Haute-Garonne[35] ;

et deux ZNIEFF de type 2[Note 5],[31] :

- les « coteaux de l'est du Saint-Gironnais » (15 037 ha), couvrant 18 communes du département[36] ;

- « le Plantaurel » (42 116 ha), couvrant 72 communes dont 68 dans l'Ariège, 2 dans l'Aude et 2 dans la Haute-Garonne[37].

- Carte des ZNIEFF de type 1 et 2 au Mas-d'Azil.

-

Carte des ZNIEFF de type 1 sur la commune.

-

Carte des ZNIEFF de type 2 sur la commune.

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Au , Le Mas-d'Azil est catégorisée bourg rural, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[38]. Elle est située hors unité urbaine[39] et hors attraction des villes[40],[41].

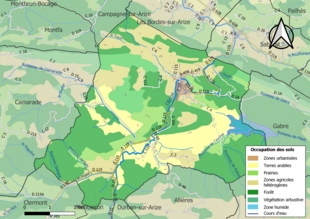

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (52,1 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (52,5 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (45,7 %), zones agricoles hétérogènes (19,4 %), terres arables (16,6 %), prairies (8,8 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (6,4 %), zones urbanisées (1,7 %), eaux continentales[Note 6] (1,4 %)[42]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Hameaux[modifier | modifier le code]

Balança, Baluet, Causseraing, Gouzy, Maury, Saret, Lacoite, Lapeyrère, Lasserre, Plagne, Raynaude, Rieubach…

Habitat et logement[modifier | modifier le code]

En 2018, le nombre total de logements dans la commune était de 746, alors qu'il était de 750 en 2013 et de 688 en 2008[I 2].

Parmi ces logements, 74,6 % étaient des résidences principales, 15,6 % des résidences secondaires et 9,8 % des logements vacants. Ces logements étaient pour 89,1 % d'entre eux des maisons individuelles et pour 10,4 % des appartements[I 2].

Le tableau ci-dessous présente la typologie des logements au Le Mas-d'Azil en 2018 en comparaison avec celle de l'Ariège et de la France entière. Une caractéristique marquante du parc de logements est ainsi une proportion de résidences secondaires et logements occasionnels (15,6 %) inférieure à celle du département (24,6 %) mais supérieure à celle de la France entière (9,7 %). Concernant le statut d'occupation de ces logements, 71,5 % des habitants de la commune sont propriétaires de leur logement (73,2 % en 2013), contre 66,3 % pour l'Ariège et 57,5 % pour la France entière[I 3].

| Typologie | Le Mas-d'Azil[I 2] | Ariège[I 4] | France entière[I 5] |

|---|---|---|---|

| Résidences principales (en %) | 74,6 | 65,7 | 82,1 |

| Résidences secondaires et logements occasionnels (en %) | 15,6 | 24,6 | 9,7 |

| Logements vacants (en %) | 9,8 | 9,7 | 8,2 |

Voies de communication et transports[modifier | modifier le code]

Accès par l'ancienne route nationale 119. La route départementale 119 traverse la grotte creusée par l'Arize en longeant la rivière.

Risques majeurs[modifier | modifier le code]

Le territoire de la commune du Mas-d'Azil est vulnérable à différents aléas naturels : inondations, climatiques (grand froid ou canicule), feux de forêts, mouvements de terrains et séisme (sismicité modérée). Il est également exposé à un risque technologique, le transport de matières dangereuses[43],[44].

Risques naturels[modifier | modifier le code]

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement, crue torrentielle d'un cours d'eau, l'Arize, ou ruissellement d'un versant. L’épisode de crue le plus marquant dans le département reste sans doute celui de 1875. Parmi les inondations marquantes plus récentes concernant l'Arize figurent les crues de 1977, de 1992, de 1993, de 2000 et de 2007[45].

Les mouvements de terrains susceptibles de se produire sur la commune sont soit des chutes de blocs, soit des glissements de terrains, soit des effondrements liés à des cavités souterraines, soit des mouvements liés au retrait-gonflement des argiles. Près de 50 % de la superficie du département est concernée par l'aléa retrait-gonflement des argiles, dont la commune du Mas-d'Azil[46]. L'inventaire national des cavités souterraines permet par ailleurs de localiser celles situées sur la commune[47].

Ces risques naturels sont pris en compte dans l'aménagement du territoire de la commune par le biais d'un plan de prévention des risques (PPR) inondation et mouvement de terrain approuvé le 12 mai 2005[48].

Risques technologiques[modifier | modifier le code]

Le risque de transport de matières dangereuses par une infrastructure routière ou ferroviaire ou par une canalisation de transport de gaz concerne la commune. Un accident se produisant sur une telle infrastructure est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[49].

Histoire[modifier | modifier le code]

Préhistoire[modifier | modifier le code]

Le Mas d'Azil est un haut-lieu de la Préhistoire par les découvertes faites dans sa célèbre grotte : la commune a ainsi donné son nom à la culture de l'Azilien, une culture archéologique d'Europe de l'Ouest datée de l'Épipaléolithique, entre le Magdalénien et le Néolithique.

On y a découvert de rares figurations gravées de poisson (ici : saumon).

Moyen âge[modifier | modifier le code]

Le Mas-d'Azil est une ancienne bastide fortifiée créée par le comte Roger IV de Foix en 1246.

Le seigneur Jean de Lacvivier, prieur du monastère de Saint-Béat au diocèse de Comminges est élu en 1426 par l'autorité apostolique du pape Martin V, abbé du monastère du Mas-d'Azil au diocèse de Rieux.

Temps modernes[modifier | modifier le code]

Dès l'arrivée de la Réforme, Le Mas-d'Azil sert de refuge aux protestants. Avec l'avènement d'Henri IV, les habitants construisent des temples pour se livrer librement à leur culte. Les protestants deviennent dominants ; ils chassent le clergé et détruisent le monastère.

Le protestantisme y fait son apparition dès 1540 et s'y implante pour en devenir un haut lieu, surnommé « la Genève du comté de Foix ». En 1568 la tentative de conquête de la ville par Bellegarde, sénéchal de Toulouse, échoue ainsi que la tentative de prise des grottes où s'étaient réfugiées plusieurs familles protestantes des environs. C'est à cette époque que les moines sont chassés de la ville et l'abbaye rasée.

En 1625, Louis XIII envoie l'armée royale commandée par le maréchal de Thémines dans la région pour soumettre les huguenots. Le 15 septembre, son armée forte de 15 000 hommes arrive aux portes du Mas-d'Azil : les Aziliens offrent alors leur reddition contre 15 000 écus, Thémines en demande alors 20 000. Ne pouvant trouver une telle somme, les habitants se préparent à défendre leur cité. Le siège dure un mois, 2 000 coups de canons sont tirés pour affaiblir les défenses et à l'aube du à 8 h l'assaut est donné avec pour cible deux des bastions de la ville. Les combats sont acharnés, les femmes de la cité n'hésitant pas à prendre part aux combats, ce sont elles qui capturent le capitaine Sarraute. Six jours plus tard, l'armée royale se retire, laissant sur place près de 500 morts, la cité étant toujours aux mains des protestants.

En 1629, le château est démantelé et les fortifications sont rasées en 1636.

En 1649, les moines reviennent et bâtissent une église en 1673 sur les ruines de l'ancienne abbaye.

Révolution Française[modifier | modifier le code]

En 1790, Le Mas-d'Azil devient une commune et absorbe entre 1790 et 1794 la commune de Raynaude[50].

XXe siècle[modifier | modifier le code]

En 1911, la ligne de chemin de fer dite le Tacot du Volvestre à voie métrique de Carbonne à Montesquieu-Volvestre est prolongée jusqu'au Mas-d'Azil[51]. Elle est exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Sud-Ouest jusqu'à sa fermeture en 1938[51].

XXIe siècle[modifier | modifier le code]

Au , la région Midi-Pyrénées, à laquelle appartenait Le Mas-d'Azil, fusionne avec la région Languedoc-Roussillon pour devenir la nouvelle région administrative Occitanie.

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Découpage territorial[modifier | modifier le code]

La commune du Mas-d'Azil est membre de la Communauté de communes Arize Lèze[I 6], un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre créé le dont le siège est à Le Fossat. Ce dernier est par ailleurs membre d'autres groupements intercommunaux[52].

Sur le plan administratif, elle est rattachée à l'arrondissement de Saint-Girons, au département de l'Ariège, en tant que circonscription administrative de l'État, et à la région Occitanie[I 6].

Sur le plan électoral, elle dépend du canton d'Arize-Lèze pour l'élection des conseillers départementaux, depuis le redécoupage cantonal de 2014 entré en vigueur en 2015[I 6], et de la deuxième circonscription de l'Ariège pour les élections législatives, depuis le redécoupage électoral de 1986[53].

Administration municipale[modifier | modifier le code]

Le nombre d'habitants au recensement de 2011 étant compris entre 500 et 1 499 habitants, le nombre de membres du conseil municipal pour l'élection de 2014 est de quinze[54],[55].

Tendances politiques et résultats[modifier | modifier le code]

Liste des maires[modifier | modifier le code]

Population et société[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[56]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2006[57].

En 2021, la commune comptait 1 208 habitants[Note 7], en augmentation de 1,77 % par rapport à 2015 (Ariège : +1,38 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

| selon la population municipale des années : | 1968[59] | 1975[59] | 1982[59] | 1990[59] | 1999[59] | 2006[60] | 2009[61] | 2013[62] |

| Rang de la commune dans le département | 11 | 13 | 17 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21 |

| Nombre de communes du département | 340 | 328 | 330 | 332 | 332 | 332 | 332 | 332 |

Enseignement[modifier | modifier le code]

L'éducation est assurée sur la commune jusqu'au collège André-Saint-Paul[63].

- L'école du cheval propose au Pas-del-Roc (route de Camarade) des cours adulte et enfant avec une pédagogie adaptée pour une meilleure relation au cheval.

Manifestations culturelles et festivités[modifier | modifier le code]

- Fête du Mas-d'Azil le premier week-end de septembre.

Santé[modifier | modifier le code]

Culte[modifier | modifier le code]

Catholique : Eglise de Raynaude et son calvaire.

Le culte protestant se célèbre a l'Églises Réformées Evangéliques[64].

Sports[modifier | modifier le code]

Clubs[modifier | modifier le code]

Équipements[modifier | modifier le code]

- Salle omnisports de 1 200 m2 avec 200 places en gradin ouverte en 2017.

Économie[modifier | modifier le code]

Revenus[modifier | modifier le code]

En 2018, la commune compte 517 ménages fiscaux[Note 8], regroupant 1 033 personnes. La médiane du revenu disponible par unité de consommation est de 17 530 €[I 7] (19 820 € dans le département[I 8]).

Emploi[modifier | modifier le code]

| Division | 2008 | 2013 | 2018 |

|---|---|---|---|

| Commune[I 9] | 9,9 % | 6,8 % | 9 % |

| Département[I 10] | 8,9 % | 11,1 % | 11,2 % |

| France entière[I 11] | 8,3 % | 10 % | 10 % |

En 2018, la population âgée de 15 à 64 ans s'élève à 631 personnes, parmi lesquelles on compte 72,3 % d'actifs (63,3 % ayant un emploi et 9 % de chômeurs) et 27,7 % d'inactifs[Note 9],[I 9]. En 2018, le taux de chômage communal (au sens du recensement) des 15-64 ans est inférieur à celui de la France et du département, alors qu'en 2008 la situation était inverse.

La commune est hors attraction des villes[Carte 2],[I 12]. Elle compte 414 emplois en 2018, contre 383 en 2013 et 413 en 2008. Le nombre d'actifs ayant un emploi résidant dans la commune est de 402, soit un indicateur de concentration d'emploi de 102,9 % et un taux d'activité parmi les 15 ans ou plus de 46,2 %[I 13].

Sur ces 402 actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi, 226 travaillent dans la commune, soit 56 % des habitants[I 14]. Pour se rendre au travail, 75,2 % des habitants utilisent un véhicule personnel ou de fonction à quatre roues, 1,9 % les transports en commun, 12,3 % s'y rendent en deux-roues, à vélo ou à pied et 10,6 % n'ont pas besoin de transport (travail au domicile)[I 15].

Activités hors agriculture[modifier | modifier le code]

145 établissements[Note 10] sont implantés au Mas-d'Azil au . Le tableau ci-dessous en détaille le nombre par secteur d'activité et compare les ratios avec ceux du département[Note 11],[I 16].

| Secteur d'activité | Commune | Département | |

|---|---|---|---|

| Nombre | % | % | |

| Ensemble | 145 | 100 % | (100 %) |

| Industrie manufacturière, industries extractives et autres |

27 | 18,6 % | (12,9 %) |

| Construction | 26 | 17,9 % | (14,2 %) |

| Commerce de gros et de détail, transports, hébergement et restauration |

36 | 24,8 % | (27,5 %) |

| Information et communication | 3 | 2,1 % | (1,8 %) |

| Activités financières et d'assurance | 2 | 1,4 % | (2,8 %) |

| Activités immobilières | 5 | 3,4 % | (4,2 %) |

| Activités spécialisées, scientifiques et techniques et activités de services administratifs et de soutien |

12 | 8,3 % | (13,2 %) |

| Administration publique, enseignement, santé humaine et action sociale |

24 | 16,6 % | (14,4 %) |

| Autres activités de services | 10 | 6,9 % | (8,8 %) |

Le secteur du commerce de gros et de détail, des transports, de l'hébergement et de la restauration est prépondérant sur la commune puisqu'il représente 24,8 % du nombre total d'établissements de la commune (36 sur les 145 entreprises implantées au Le Mas-d'Azil), contre 27,5 % au niveau départemental[I 17].

Le Mas-d'Azil est un bourg touristique où les commerces essentiels sont présents.

Agriculture[modifier | modifier le code]

La commune fait partie de la petite région agricole dénommée « Région sous-pyrénéenne »[65]. En 2010, l'orientation technico-économique de l'agriculture[Note 12] sur la commune est l'élevage d'herbivores hors bovins, caprins et porcins[66].

| 1988 | 2000 | 2010 | |

|---|---|---|---|

| Exploitations | 54 | 39 | 34 |

| Superficie agricole utilisée (ha) | 1 951 | 1865 | 1830 |

Le nombre d'exploitations agricoles en activité et ayant leur siège dans la commune est passé de 54 lors du recensement agricole[Note 13] de 1988 à 39 en 2000 puis à 34 en 2010[66], soit une baisse de 37 % en 22 ans. Le même mouvement est observé à l'échelle du département qui a perdu pendant cette période 48 % de ses exploitations[68]. La surface agricole utilisée sur la commune a également diminué, passant de 1 951 ha en 1988 à 1 830 ha en 2010. Parallèlement la surface agricole utilisée moyenne par exploitation a augmenté, passant de 36 à 54 ha[66].

Biodiversité[modifier | modifier le code]

- L'association Kokopelli[69] se consacre, depuis 1999, à la protection de la biodiversité alimentaire par la production de semences issues de l'agro-écologie avec environ 1 500 variétés en 2017 libres de droit et reproductibles (non-hybrides F1 et non-OGM).

Culture locale et patrimoine[modifier | modifier le code]

Lieux et bâtiments[modifier | modifier le code]

- Grotte du Mas d'Azil, haut-lieu de la préhistoire ;

- L'église Saint-Étienne avec son clocher à bulbe date du XVIIe siècle. Elle fut construite sur les anciens vestiges d'une puissante abbaye bénédictine fondée en 1286 et à l'origine de l'édification de la bastide. Le clocher à bulbe est inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 1950[70] ;

- L'Église de l'Immaculée-Conception du Mas-d'Azil dite de la Raynaude de Portetény ;

- Temple protestant du Mas-d'Azil, inscrit à l'inventaire des monuments historiques depuis 2015[71] ;

- Chapelle du temple du Mas-d'Azil ;

- Temple de l'église réformée évangélique de Rieubach ;

- Halle à piliers ronds ;

- Le Musée de préhistoire complète la visite de la grotte en présentant des objets qui en sont issus notamment le propulseur orné nommé « le faon aux oiseaux » ;

- Lac de Filleit, à l'est de la commune.

- Dolmens de Bidot, de Seigmas et de Cap del Pouech, ;

- Pont Louis-XIII ;

- Musée-parc « La Forêt aux dinosaures » en forêt de Castagnès, à l'est du bourg ;

- Verrerie d'art ;

- Musée de l'Affabuloscope a été créé par l'artiste Claudius de Cap Blanc en 2018 à la suite de l'achat de la collection de l'artiste par Michel Malbec. Le projet du musée est dirigé par Fred Noiret, précédemment galeriste et par ailleurs sculpteur. Le musée est ouvert à la visite de mai à novembre. C'est un lieu culturel remarqué en Ariège, qui rassemble une collection de plus de 600 œuvres de Claudius de Cap Blanc. Il dispose d'une salle d'exposition temporaire permettant d'inviter des artistes.

-

Clocher à bulbe de l'église Saint-Étienne

-

L'église de l'Immaculée-Conception

-

Centre du village

-

Entrée du tunnel routier

-

L'Arize.

-

Œuvres de Claudius de Cap Blanc. Musée de l'Affabuloscope

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

- Jean de Lacvivier, abbé du Mas-d'Azil en 1426.

- Jean Basile Dominique Doumenjou (1789-1856), botaniste français, y est né.

- Joseph Falentin de Saintenac (1793-1847), député de l'Ariège.

- Charles Casimir Dugabé, homme politique né en 1799 au Mas.

- Charles d'Amboix sous-lieutenant de la marine royale, participant au débarquement raté des Émigrés, à Quiberon, en 1795. Fait prisonnier, il est condamné à Vannes le 14 thermidor an III / samedi , et fusillé. Il était âgé de 24 ans.

- Pierre-Jean d'Amboix frère du précédent ; lieutenant au régiment de Béarn, participant au débarquement raté des Émigrés, à Quiberon, en 1795. Fait prisonnier, il est condamné à Vannes le 14 thermidor an III, et fusillé. Il était âgé de 29 ans.

- Denis Henri Alfred d'Amboix de Larbont (1841-1926), général de division né au Mas d'Azil et auteur de Le Siège du Mas-d'Azil en 1625 réédité chez Lacour en 2003.

- Saint-Just Péquart, (1881-1944), archéologue et préhistorien. Il fouilla pendant près de dix ans la grotte du Mas-d'Azil.

- Paul Laffont (1885-1944), homme politique né au Mas et tué à Rimont.

- François Huc, né le au Mas-d'Azil, décédé le . Charpentier-maçon, Compagnon du Devoir « Comtois l'Ami du trait ». Résistant, communiste, président du Comité de Libération du Mas d'Azil. maire du Mas-d'Azil, 1944-1947, conseiller général du canton du Mas-d'Azil 1944-1945.

- André Saint-Paul, né en 1916 à Rabastens-de-Bigorre (Hautes-Pyrénées), décédé en 2000 au Mas-d'Azil. Docteur en médecine, Résistant, député socialiste de l'Ariège du au , maire 1947-1989, conseiller général du Mas-d'Azil, président du conseil général de l'Ariège 1966-1985. Conseiller régional Midi-Pyrénées 1974-1981.

- Jean Périssé, réalisateur né au Mas en 1946.

- Christian Saint-Paul, né en 1948 au Mas, éditeur, poète et chroniqueur radio.

Héraldique[modifier | modifier le code]

|

Blasonnement :

De gueules au château d’argent ouvert du champ (1814)[72].

|

Pour approfondir[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Napoléon Peyrat, « Le siège du Mas-d'Azil 1625 », Bulletin de la Société de l'Histoire du Protestantisme Français, , p. 611-620 (lire en ligne)

- Émile Cartailhac, « Les fouilles de M. Ed. Piette dans la grotte du Mas d'Azil (Ariège) », dans Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 1891-1894, 4e volume, p. 231-239 (lire en ligne)

- C. Barrière-Flavy, « Journal du siège du Mas-d'Azil en 1625, écrit par J. de Saint-Blancard, défenseur de la place contre le maréchal de Thémines », dans Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 1891-1894, 4e volume, p. 310-339 (lire en ligne)

- Abbé David Cau-Durban, « Abbaye du Mas-d'Azil, monographie et cartulaire, 817-1774 », dans Bulletin de la Société ariégeoise des sciences, lettres et arts, 1895-1896, 5e volume, p. 297-325, 329-360, 377-393, 429-451 [1]

- Alice Wemyss, Les Protestants du Mas-d'Azil : histoire d'une résistance, 1680-1830, Toulouse, Privat, 1961.

- Louis Claeys, Deux siècles de vie politique dans le département de l'Ariège 1789-1989, Pamiers, 1994.

- Simone Henry, Comminges et Couserans, éditions Privat, 1985, Toulouse.

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Liste des communes de l'Ariège

- Liste des anciennes communes de l'Ariège

- Liste de bastides

- Chemins de fer du Sud-Ouest

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Site de la mairie

- Le Mas-d'Azil sur le site de l'Institut géographique national

- Histoire du Mas d'Azil sur Histariège

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes et cartes[modifier | modifier le code]

- Notes

- Les distances sont mesurées entre chef-lieux de communes à vol d'oiseau.

- La superficie publiée par l’Insee est la superficie évaluée en 1975 par le service du cadastre de la Direction Générale des Impôts, corrigée des modifications communales intervenues depuis 1975. Elle comprend toutes les surfaces du domaine public et privé, cadastrées ou non cadastrées, à l'exception des lacs, étangs et glaciers de plus d'un kilomètre carré ainsi que des estuaires et ne correspond pas obligatoirement à la surface géographique[12],[13]

- Dans les sites Natura 2000, les États membres s'engagent à maintenir dans un état de conservation favorable les types d'habitats et d'espèces concernés, par le biais de mesures réglementaires, administratives ou contractuelles[28].

- Les ZNIEFF de type 1 sont des secteurs d’une superficie en général limitée, caractérisés par la présence d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables, ou caractéristiques du milieu du patrimoine naturel régional ou national.

- Les ZNIEFF de type 2 sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés, qui offrent des potentialités biologiques importantes.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Un ménage fiscal est constitué par le regroupement des foyers fiscaux répertoriés dans un même logement. Son existence, une année donnée, tient au fait que coïncident au moins une déclaration indépendante de revenus et l’occupation d’un logement connu à la taxe d’habitation.

- Les inactifs regroupent, au sens de l'Insee, les élèves, les étudiants, les stagiaires non rémunérés, les pré-retraités, les retraités et les autres inactifs.

- L'établissement, au sens de l’Insee, est une unité de production géographiquement individualisée, mais juridiquement dépendante de l'unité légale. Il produit des biens ou des services.

- Le champ de ce tableau couvre les activités marchandes hors agriculture.

- L'orientation technico-économique est la production dominante de l'exploitation, déterminée selon la contribution de chaque surface ou cheptel à la production brute standard.

- Le recensement agricole est une opération décennale européenne et obligatoire qui a pour objectif d'actualiser les données sur l'agriculture française et de mesurer son poids dans l'agriculture européenne[67].

- Cartes

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Carte de la commune dans le zonage des aires d'attraction de villes. », sur l'observatoire des territoires (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

Site de l'Insee[modifier | modifier le code]

- « Métadonnées de la commune du Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 au Le Mas-d'Azil - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres-clés - Logement en 2018 au Le Mas-d'Azil - Section LOG T7 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans l'Ariège - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Chiffres clés - Logement en 2018 dans la France entière - Section LOG T2 » (consulté le ).

- « Code officiel géographique- Rattachements de la commune du Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 au Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « REV T1 - Ménages fiscaux de l'année 2018 en Ariège » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 au Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 en Ariège » (consulté le ).

- « Emp T1 - Population de 15 à 64 ans par type d'activité en 2018 dans la France entière » (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020 », sur site de l'Insee (consulté le ).

- « Emp T5 - Emploi et activité en 2018 au Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « ACT T4 - Lieu de travail des actifs de 15 ans ou plus ayant un emploi qui résident dans la commune en 2018 » (consulté le ).

- « ACT G2 - Part des moyens de transport utilisés pour se rendre au travail en 2018 » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 au Mas-d'Azil » (consulté le ).

- « DEN T5 - Nombre d'établissements par secteur d'activité au 31 décembre 2019 en Ariège » (consulté le ).

Autres sources[modifier | modifier le code]

- Stephan Georg, « Distance entre Le Mas-d'Azil et Foix », sur fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Le Mas-d'Azil et Saint-Girons », sur fr.distance.to (consulté le ).

- Stephan Georg, « Distance entre Le Mas-d'Azil et Lézat-sur-Lèze », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Communes les plus proches du Le Mas-d'Azil », sur villorama.com (consulté le ).

- Conseil général de l'Ariège, « Atlas des paysages d'Ariège-Pyrénées », sur calameo.com, (consulté le ).

- Frédéric Zégierman, Le guide des pays de France - Sud, Paris, Fayard, (ISBN 2-213-59961-0), p. 350-351.

- Carte IGN sous Géoportail

- « Carte géologique du Mas-d'Azil » sur Géoportail (consulté le 22 avril 2022).

- « Caractéristiques géologiques et hydrogéologiques de la commune du Mas-d'Azil », sur le Système d’information pour la gestion des eaux souterraines (SIGES) en Occitanie (consulté le ).

- « Notice associée à la feuille n°1056 - Le Mas d'Azil de la carte géologique harmonisée au 1/50 000ème de la France métropolitaine », sur Infoterre, le site du BRGM (consulté le ).

- Insee, « Comparateur de territoire - Commune du Mas-d'Azil », sur le site de l'Insee (consulté le ).

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Indicateurs en données ouvertes (superficie) », sur l'Observatoire des territoires (consulté le ).

- Agence nationale de la cohésion des territoires, « Répertoire géographique des communes d'Île-de-France - définition de certains champs (dont la superficie) », sur data.iledefrance.fr (consulté le ).

- IGN, « Répertoire géographique des communes (RGC) 2014 », sur drive.google.com.

- « Le réseau hydrographique du bassin Adour-Garonne. » [PDF], sur draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche communale du Mas-d'Azil », sur le système d'information pour la gestion des eaux souterraines en Occitanie (consulté le ).

- « Carte hydrographique du Mas-d'Azil » sur Géoportail (consulté le 29 octobre 2021).

- Sandre, « l'Arize »

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Le Mas-d'Azil et La Bastide-de-Sérou », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « La Bastide-de-Sérou », sur la commune de La Bastide-de-Sérou - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Station Météo-France « La Bastide-de-Sérou », sur la commune de La Bastide-de-Sérou - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le )

- « Les espaces protégés. », sur le site de l'INPN (consulté le ).

- « Liste des espaces protégés sur la commune », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- [PDF]« Le Parc naturel régional des Pyrénées Ariégeoises - Diagnostic - partie 1. », sur parc-pyrenees-ariegeoises.fr (consulté le ).

- Réseau européen Natura 2000, Ministère de la transition écologique et solidaire

- « Liste des zones Natura 2000 de la commune duMas-d'Azil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « site Natura 2000 FR7300841 - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « Liste des ZNIEFF de la commune duMas-d'Azil », sur le site de l'Inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF l'« Arize et affluents en aval de Cadarcet » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « collines de l'ouest du Séronais, du Mas-d'Azil à Saint-Lizier » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Plantaurel : du Mas d'Azil à l'Ariège » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « Le Plantaurel occidental » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF les « coteaux de l'est du Saint-Gironnais » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « ZNIEFF « le Plantaurel » - fiche descriptive », sur le site de l'inventaire national du patrimoine naturel (consulté le ).

- « La grille communale de densité », sur le site de l’Insee, (consulté le ).

- Insee, « Métadonnées de la commune ».

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l'Ariège » [PDF], sur le site de la préfecture, (consulté le ), chapitre Liste des risques par commune.

- « Les risques près de chez moi - commune du Mas-d'Azil », sur Géorisques (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l'Ariège » [PDF], sur le site de la préfecture, (consulté le ), chapitre Risque inondation.

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l'Ariège » [PDF], sur le site de la préfecture, (consulté le ), chapitre Mouvements de terrain.

- « Liste des cavités souterraines localisées sur la commune du Mas-d'Azil », sur georisques.gouv.fr (consulté le ).

- « Plans de Préventions des Risques naturels - Base de données actualisée à septembre 2020 », sur georisques.gouv.fr/ (consulté le ).

- « Dossier départemental des risques majeurs (DDRM) de l'Ariège » [PDF], sur le site de la préfecture, (consulté le ), chapitre Risque transport de matières dangereuses.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Site facs-patrimoine-ferroviare.fr, FACS : Les chemins de fer secondaires de France - département de la Haute-Garonne lire (consulté le 11 novembre 2019).

- « communauté de communes Arize Lèze - fiche descriptive au », sur la Base nationale sur l'intercommunalité (consulté le ).

- « Découpage électoral de l'Ariège (avant et après la réforme de 2010) », sur politiquemania.com (consulté le ).

- art L. 2121-2 du code général des collectivités territoriales.

- « Résultats des élections municipales et communautaires 2014 », sur interieur.gouv.fr (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- INSEE, « Population selon le sexe et l'âge quinquennal de 1968 à 2012 (1990 à 2012 pour les DOM) », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2006 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2009 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- INSEE, « Populations légales 2013 des départements et des collectivités d'outre-mer », sur insee.fr, (consulté le ).

- laetitia adminplantaurel, « COLLEGE ANDRE SAINT PAUL - », sur andre-saint-paul.entmip.fr (consulté le ).

- « Églises Réformées Evangéliques - UNEPREF ».

- « Les régions agricoles (RA), petites régions agricoles(PRA) - Année de référence : 2017 », sur agreste.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans la commune du Le Mas-d'Azil - Données générales », sur recensement-agricole.agriculture.gouv.fr (consulté le ).

- Présentation des premiers résultats du recensement agricole 2020, Ministère de l’agriculture et de l’alimentation, 10 décembre 2021

- « Fiche de recensement agricole - Exploitations ayant leur siège dans le département de l'Ariège » (consulté le ).

- « Semences potagères et aromatiques bio ».

- « Eglise Saint-Etienne », sur pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Temple protestant », sur pop.culture.gouv.fr (consulté le ).

- « Le Mas-d'Azil », sur armorialdefrance.fr (consulté le ).