Vienne (département)

Toponymes

Vienne est un nom de lieu notamment porté par :

Villes et communes

Autriche

France

- Vienne, sous-préfecture de l'Isère ;

- Vienne-en-Arthies, commune française du Val-d'Oise ;

- Vienne-en-Bessin, commune française du Calvados ;

- Vienne-en-Val, commune française du Loiret ;

- Vienne-la-Ville, commune française de la Marne ;

- Vienne-le-Château, commune française de la Marne ;

- Blois-Vienne (autrefois Vienne-lès-Blois), quartier rive gauche de la commune de Blois, en Loir-et-Cher.

Territoires

- le comté de Vienne (France), qui exista jusqu'au XVe siècle ;

- le département de la Vienne, département français dont la préfecture est Poitiers ;

- le département de la Haute-Vienne, département français dont la préfecture est Limoges.

Cours d'eau

- la Vienne, rivière de France, affluent de la Loire, ayant donné son nom à deux départements français ;

- la Vienne, rivière de France, affluent de la Saâne (Seine-Maritime) ;

- la Vienne, ruisseau de France, affluent de la Seine, qui irrigue l'agglomération de Troyes, dans l'Aube ;

- la Vienne est une rivière d’Autriche, affluent du Danube ; elle arrose la ville du même nom.

Personnalités

Le patronyme Vienne a désigne quelqu'un originaire d'une des localités de ce nom.

de Vienne est un nom de famille notamment porté par :

- Philippe de Vienne (✝580), évêque de Vienne ;

- Hugues de Vienne (✝1155), évêque de Grenoble puis de Vienne ;

- Béatrice de Vienne ou de Mâcon (✝1230), comtesse de Savoie ;

- Hugues d'Antigny puis de Vienne (✝v.1277), fondateur de la lignée franc-comtoise ;

- Philippe de Vienne (✝ 1303), fils d'Hugues d'Antigny ;

- Jean II de Vienne (✝1351), évêque d'Avranches, Thérouanne et Reims ;

- Jean de Vienne (✝1351), gouverneur de Calais en 1346-47, oncle de l'amiral Jean de Vienne ;

- Jacques de Vienne, gouverneur du Dauphiné (✝1372), grand-oncle de Guillaume le Sage ;

- Jean III de Vienne (✝1382), successeur de son grand-oncle Hugues comme archevêque de Besançon, puis de Metz et Bâle ;

- Jean de Vienne (✝1396), amiral français, frère aîné de l'archevêque Guillaume (ci-dessous) ;

- Guillaume VI de Vienne, évêque d'Autun de Beauvais et de Rouen (✝1407), cousin germain de Jacques, gouverneur du Dauphiné et frère de l'amiral Jean de Vienne ;

- Guillaume de Vienne dit le Sage (✝1434), de la même famille que les précédents, militaire et diplomate bourguignon lors de la guerre de Cent Ans ;

Vienne est un nom de famille notamment porté par :

- Théodore Vienne (1864-1921), industriel roubaisien, promoteur de la course cycliste Paris-Roubaix ;

- Christiane Vienne (°1951) est une femme politique belge ;

- Dominique Vienne (1966-), chef d'entreprise français.

- Gisèle Vienne (1976-), chorégraphe, plasticienne et metteuse en scène franco-autrichienne.

Événements

- le concile de Vienne, dans le Viennois, s’est tenu entre octobre 1311 et mai 1312 pour discuter de l'avenir de l’ordre du Temple ;

- le siège de Vienne en Autriche par les troupes ottomanes de Soliman le Magnifique en 1529 ;

- la bataille de Vienne eut lieu le , près de Vienne (Autriche) ;

- le congrès de Vienne, en Autriche, qui a réorganisé l'Europe après la chute de Napoléon Ier (1814-1815) ;

- Vienne la rouge, surnom de la capitale autrichienne de 1918 à 1934.

Organisation

- le Cercle de Vienne, club philosophique ayant fonctionné à Vienne (Autriche), au début du XXe siècle.

Voir aussi

- Vienna

(page d'homonymie) ;

(page d'homonymie) ; - Viennois (homonymie)

(page d'homonymie) ;

(page d'homonymie) ; - Arbitrages de Vienne ;

- Convention de Vienne

(page d’homonymie) ;

(page d’homonymie) ; - École de Vienne

(page d’homonymie) ;

(page d’homonymie) ; - Traité de Vienne

(page d’homonymie) ;

(page d’homonymie) ; - Jazz à Vienne ;

- La frégate anti-sous-marine Jean de Vienne.

| Vienne (département) | |

Fichier:Logo 86 vienne.jpg Fichier:Logo 86 vienne.jpg |

|

| Administration | |

|---|---|

| Pays | |

| Région | Modèle:Région Poitou-Charentes |

| Chef-lieu (Préfecture) |

|

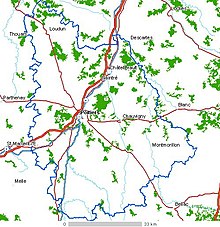

| Sous-préfectures | Châtellerault Montmorillon |

| Président du conseil départemental |

Claude Bertaud |

| Préfet | Bernard Tomasini |

| Code ISO 3166-2 | FR-86 |

| Démographie | |

| Population | 419 000 hab. |

| Géographie | |

| Coordonnées | 46° 34′ 53″ nord, 0° 20′ 26″ est |

| Subdivisions | |

| Arrondissements | 3 |

| Cantons | 38 |

| Intercommunalités | 22 |

| Communes | 281 |

| modifier |

|

Le département de la Vienne (86) est un département français traversé par la rivière éponyme.

La devise du département est « Demain vous appartient ! » (référence au Futuroscope, pôle économique du département)

Géographie

La Vienne fait partie de la région Poitou-Charentes.

Elle est limitrophe des départements d'Indre-et-Loire, de l'Indre, de la Haute-Vienne, de la Charente, des Deux-Sèvres et de Maine-et-Loire.

- Arrondissements de la Vienne

- Cantons de la Vienne

- Intercommunalités de la Vienne

- Communes de la Vienne

- Anciennes communes de la Vienne

Histoire

(cliquez pour agrandir)

Le département a été créé à la Révolution française, le 4 mars 1790, en application de la loi du 22 décembre 1789, à partir d'une portion de la province du Poitou et d'une partie de l'Anjou avec le rattachement du sud du Saumurois (région du Loudunais, dépendant du gouverneur de Saumur).

Le Loudunais et le Mirebalais appartenaient auparavant à la province d'Anjou, depuis le milieu du Moyen Âge et sa conquête sur le comté de Poitiers. Loudun dépendait du gouverneur de Saumur, Mirebeau relevait de la Sénéchaussée de Saumur).

Le triangle Loudun, Mirebeau et Moncontour, constituant le Loudunais reste détaché du Poitou et dépendra du gouvernement de Saumur et du Saumurois jusqu'à la Révolution française et la création des départements français.

Communes et paroisses de l'ancienne province d'Anjou et du Saumurois rattachées au département de la Vienne :

Amberre, Angliers, Arçay, Aulnay, Basses, Berrie, Berthegon, Beuxes, Bournand, Ceaux-en-Loudun, Chalais, Champigny-le-Sec, Cherves, Chouppes, Craon, Cuhon, Curçay-sur-Dive, Dercé, Frontenay-sur-Dive, Glénouze, Guesnes, La Chaussée, La Grimaudière, La Roche-Rigault, Maisonneuve, Massognes, Mirebeau, Les Trois-Moutiers, Martaizé, Maulay, Mazeuil, Messais, Messemé, Moncontour, Monts-sur-Guesnes, Morton, Mouterre-Silly, Notre-Dame-d'Or, Nueil-sous-Faye, Ouzilly-Vignolles, Pouançay, Pouant, Prinçay, Ranton, Raslay, Roiffé, Rossay, Saint-Chartres, Saint-Clair, Saint-Jean-de-Sauves, Saint-Laon, Saint-Léger-de-Montbrillais, Saires, Saix, Sammarçolles, Ternay, Thurageau, Varennes, Verger-sur-Dive, Verrue, Vézières, Vouzailles.

Sur le plan religieux, le Loudunais faisait partie du diocèse de Poitiers.

En 1790, Le Loudunais est rattaché au tout nouveau département de la Vienne.

À sa création, le département de la Vienne était divisé en six districts : Loudun, Poitiers, Châtellerault, Civray, Montmorillon, Lusignan ; puis en cinq arrondissements : Poitiers, Châtellerault, Loudun, Montmorillon et Civray. En 1926, les arrondissements de Loudun et Civray sont supprimés. Le premier est rattaché a celui de Châtellerault et le deuxième rejoint celui de Montmorillon.

La Seconde Guerre mondiale

Lors de la Seconde Guerre mondiale, le département accueille environ 54 000 réfugiés du département de la Moselle à partir du mois de septembre 1939, y compris l’École normale de Metz[1], en plus des réfugiés espagnols internés au camp de la route de Limoges à Poitiers. Il doit encore accueillir les réfugiés de Gironde en 1941, les enfants réfugiés de Seine-et-Oise (1942), les 30 000 Nantais victimes des bombardements de 1943[2], les habitants chassés de la zone côtière de Charente-Maritime en 1944[3]. En mai-juin 1940, le gouvernement belge s’installe à Poitiers, son parlement s’installant à Limoges[4]. Fin juin, le département fait l’objet d’une invasion étrangère pour la première fois depuis le XIVe siècle et est coupé en deux par la ligne de démarcation. 20 000 Allemands y stationnent[5].

Le camp de concentration des Nomades, proche de Poitiers, sur la route nationale 147, qui avait servi à recevoir les réfugiés Espagnols en 1939, est également utilisé par la Kommandantur de Poitiers dès la fin de 1940 pour y enfermer les Tsiganes. À partir du 15 juin 1941[réf. nécessaire], elle y parqua de façon provisoire les Juifs, avant de les acheminer vers le camp de Drancy. Quelques personnes, dont le rabbin Élie Bloch[6], quelques pasteurs protestants et le Père Jean Fleury[7], aumônier des Tsiganes, tentèrent d'en sauver, notamment en plaçant des enfants dans des familles d'accueil juives ou non-juives. Cependant, ces efforts furent de peu d'effets face à la très bonne collaboration de la Kommandantur et de la Préfecture. Au total, près de 1 600 Juifs furent envoyés vers Drancy à partir de ce camp, dont le rabbin Élie Bloch, mort à Auschwitz. Ce camp reçoit aussi les militantes communistes et les épouses de résistants et les réfractaires au STO à partir de janvier 1944[8].

En septembre 1941, un autre camp ouvre à Rouillé pour y enfermer des cadres dirigeants du PCF, des proxénètes, des étrangers indésirables, jusqu’à la libération du camp en juin 1944 par les FTP[9].

Le premier réseau de Résistance organisé du département est le réseau Renard [10], du nom de son chef Louis Renard, qui le met en place à partir d’octobre 1940. Ce réseau, d’information essentiellement mais qui s’étendait, est démantelé par les Allemands aidés de la police française en août 1942[11]. Cent résistants sont arrêtés, et quinze meurent en Allemagne[12]. Parallèlement, les effectifs de la Résistance dans le département croissent, pour passer de 500 hommes mi-1943, à plusieurs milliers en juin 1944 (3 300 selon Calmon, 5 000 selon Stéphane Simonnet[13]. Les principaux maquis se trouvent dans le sud du département, où le bocage les favorise, et dans la forêt de Scévolles. Les FTP rejoignent les FFI du colonel Chêne en juillet, qui atteignent des effectifs de 12 000 hommes en septembre. Aidés par les équipes Jedburgh et les SAS (deux commandos de 56 et 46 hommes), les FFI harcèlent les Allemands à la fin de la guerre.

Ces combats, souvent violents, opposent les FFI à la Milice et les troupes allemandes à partir du 10 juin et jusqu’au 15 août. Du 22 au 31 août, celles-ci abandonnent Poitiers (suite au débarquement de Provence), et la colonne Elster traverse la Vienne le 3 septembre[14]. Les Allemands ont fusillé 200 Poitevins ; 188 FFI sont morts au combat, 110 ont été blessés[15].

La reconstruction

À la fin de la guerre, des prisonniers de guerre sont répartis sur le territoire, parfois dans d’anciens camps allemands[16] :

- à la Chauvinerie : 7300 PG ;

- à Rouillé : 900 officiers.

Climat

La Vienne possède un climat à forte dominance océanique. En effet sa position proche de l'Atlantique à l'ouest du continent européen lui assure un climat plutôt frais l'été et doux l'hiver. En témoigne la moyenne annuelle des températures du département de 11,4°C. Pour ce qui est des précipitations, elles s'échelonnent de 600 mm à 850 mm suivant la position géographique au nord ou au sud du département. La durée d'insolation moyenne se situe proche de 1900 heures par an.

Quelques records

- Froid : -17,9°C le 16 janvier 1985, année la plus froide : 1963

- Chaleur : 40,8°C le 27 juillet 1947, année la plus chaude : 2003

- Précipitations max. en 24h : 70,6 mm, année la plus pluvieuse 1960

Économie

Démographie

Les habitants de la Vienne sont les Viennois.

Principales villes :

Poitiers (91 395 hab), Châtellerault (34 402 hab), Buxerolles (9478 hab), Loudun (7255 hab), Chauvigny (7175 hab), Saint-Benoit (6859 hab), Montmorillon (6584 hab), Migné-Auxances (5954 hab), Jaunay-Clan (5788 hab)

Culture

Tourisme

Politique

- Liste des députés de la Vienne

- Liste des sénateurs de la Vienne

- Liste des conseillers généraux de la Vienne

Administration

Environnement

- Ligue pour la Protection des Oiseaux délégation Vienne

- Environnement en Poitou-Charentes

- Eau en Poitou-Charentes

- Biodiversité en Poitou-Charentes

Transports

- Le département gère les transports interurbains et les transports scolaires sur son territoire (à l'exclusion des périmètres de transport urbain de Châtellerault et Poitiers).

- Le département de la Vienne est desservie par l'A10 ce qui lui confère une position stratégique pour le tourisme bien que ce soit un département de transition entre le Nord de la France (Paris) et le Sud de la France (Bordeaux). Châtellerault et Poitiers sont desservies par l'autoroute.

Annexes

Notes et références

- Jean-Henri Calmon, Occupation, Résistance et Libération dans la Vienne en 30 questions, La Crèche, Geste éditions, coll. « 30 questions », , 63 p. (ISBN 2-910919-98-6), p. 7

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 43

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 8

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 8-10

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 16

- « Ils ont aidé des enfants juifs - Le rabbin Elie Bloch » Le modèle {{Guillemets}} ne doit pas être utilisé dans l'espace encyclopédique, 13 novembre 2007, sur le site vrid-memorial.com, consulté le 16 septembre 2008.

- « Ils ont aidé des enfants juifs - Le Père Jean Fleury (1905-1982) » Le modèle {{Guillemets}} ne doit pas être utilisé dans l'espace encyclopédique, 13 novembre 2007, sur le site vrid-memorial.com, consulté le 16 septembre 2008.

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 36-37

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 37

- « Le réseau Louis Renard » Le modèle {{Guillemets}} ne doit pas être utilisé dans l'espace encyclopédique, sur le site vrid-memorial.com, consulté le 16 septembre 2008.

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 46-47

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 50

- Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », (1re éd. 1994), 79 p. (ISBN 978-2-746-70495-4 et 2-746-70495-1, OCLC 417826733, BNF 39169074), p. 40

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 53-54

- Jean-Henri Calmon, op. cit., p. 54

- Jean-Paul Louvet, Les dépôts de P.G. de l'Axe en mains françaises, disponible en ligne [1], consulté le 3 octobre 2008

Liens externes