Le Lotus bleu

| Le Lotus bleu | ||||||||

| 5e album de la série Les Aventures de Tintin | ||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| Auteur | Hergé | |||||||

| Genre(s) | Aventure | |||||||

| Personnages principaux | Tintin Milou Tchang |

|||||||

| Lieu de l’action | ||||||||

| Langue originale | Français | |||||||

| Titre original | Les aventures de Tintin, reporter, en Extrême-Orient | |||||||

| Éditeur | Casterman | |||||||

| Première publication | 1936 (noir et blanc) 1946 (couleur) |

|||||||

| Nombre de pages | 115 (noir et blanc) 62 (couleur) |

|||||||

| Prépublication | Le Petit Vingtième | |||||||

| Albums de la série | ||||||||

| ||||||||

| modifier |

||||||||

Le Lotus bleu (à l'origine Les Aventures de Tintin, reporter, en Extrême-Orient) est le cinquième album de la série de bande dessinée Les Aventures de Tintin, prépublié en noir et blanc du au dans les pages du Petit Vingtième, supplément pour la jeunesse du journal Le Vingtième Siècle. La version couleur et actuelle de l'album a été réalisée en 1946.

Le Lotus bleu est classé à la 18e place des 100 meilleurs livres du XXe siècle établi au printemps 1999 dans le cadre d'une opération organisée par la Fnac et Le Monde.

L'histoire

Résumé

Ces informations concernent l'édition en couleurs parue en 1946 chez Casterman.

L'histoire fait suite à celle des Cigares du pharaon, dans laquelle Tintin est parvenu à démanteler un réseau de trafiquants d'opium dont le mystérieux grand maître, tombé dans un ravin et dont le corps n'a jamais été retrouvé, semble toujours en liberté[h 1]. Le jeune reporter est en villégiature chez le maharadjah de Rawhajpoutalah quand il reçoit la visite d'un messager venu de Chine, mais ce dernier est atteint par une fléchette empoisonnée au radjaïdjah, le « poison-qui-rend-fou », avant d'avoir pu révéler le but de sa visite. Il ne prononce que les mots « Shanghaï » et « Mitsuhirato »[h 2].

Arrivé en Chine, Tintin rencontre ce même Mitsuhirato, un commerçant japonais très avenant qui lui conseille de se méfier des Chinois. Il le convainc également de rentrer en Inde pour protéger le maharadjah qui court selon lui de graves dangers[h 3]. Après l'avoir quitté, le héros sort indemne d'une fusillade grâce à l'intervention d'un mystérieux jeune homme, puis le soir même, alors qu'il s'apprête à boire du thé, ce même homme brise sa tasse d'un coup de revolver. Tintin le poursuit mais il est arrêté par la police de la concession internationale de Shanghai[h 4]. Le lendemain, Tintin s'évade et reçoit une lettre anonyme qui l'invite à se rendre dans un lieu à l'écart de la ville. Il y rencontre l'homme qui l'a sauvé lors de la fusillade, mais sans le reconnaître. Pour toute explication, ce dernier tente de le décapiter à l'aide d'un sabre, mais le jeune reporter le neutralise et constate qu'il a perdu la raison après avoir lui aussi été atteint d'une fléchette empoisonnée[h 5].

Convaincu qu'il n'apprendra rien de plus à Shanghai, Tintin s'embarque pour l'Inde mais il est enlevé et ramené en Chine par les « Fils du Dragon », une organisation secrète dirigée par Wang Jen-Ghié, qui combat le trafic d'opium. Ce dernier est le père de Didi, le mystérieux sauveur de Tintin. Il révèle au héros que Mitsuhirato est en réalité un agent japonais doublé d'un trafiquant qui a juré sa perte[h 6].

À la suite d'un simulacre d'attentat, le Japon envahit la Chine et Tintin se retrouve au cœur du conflit. Il est capturé par Mitsuhirato qui tente de l'empoisonner, mais s'en sort grâce à l'intervention d'un des Fils du Dragon qui remplace le poison par de l'eau[h 7]. Dès lors, le héros est poursuivi à la fois par la police de la concession internationale et par les autorités japonaises. Il cherche à rencontrer le professeur Fan Se-Yeng pour lui demander de trouver un remède au poison-qui-rend-fou, et doit pour cela se rendre à Hou-Kou[h 8].

Sur le chemin, il sauve de la noyade un jeune orphelin chinois, Tchang, emporté par la crue du Yang-Tsé-Kiang, avec qui il se lie d'amitié[h 9]. Ensemble, ils découvrent que les malfaiteurs ont leur repaire au Lotus bleu, une fumerie d'opium de Shanghai tenue par Mitsuhirato, et que leur chef n'est autre que le milliardaire Roberto Rastapopoulos[h 10].

Finalement, les Fils du Dragon démantèlent le gang et font arrêter l'ensemble des trafiquants. La guérison de ceux qui étaient devenus fous est rendue possible avec la libération du professeur Fang Se-Yeng, lui aussi retenu par l'organisation crapuleuse et qui met au point un remède. Enfin, Wang Jen-Ghié propose à Tchang de l'adopter, tandis que le Japon annonce le retrait de ses troupes d'invasion et son départ de la Société des Nations. Ses aventures terminées, Tintin peut rentrer en Europe, le cœur lourd de devoir quitter ses amis[h 11].

Personnages et lieux visités

Au début de l'album, Tintin et Milou sont en villégiature dans le palais du maharadjah de Rawhajpoutalah, en Inde, qui leur présente l'étonnant fakir Cipaçalouvishni[h 12]. À son arrivée à Shanghai, le héros est accueilli par Mitsuhirato, un commerçant japonais qui, sous ses allures respectables, dissimule des activités frauduleuses, à savoir le trafic d'opium et l'espionnage pour le compte de son pays[h 12]. Dans la cité chinoise, Tintin est aux prises avec plusieurs occidentaux, comme Gibbons, un homme d'affaires américain que Tintin corrige pour avoir brutalisé un jeune porteur chinois, ou Dawson, le chef de police de la concession internationale de Shanghai[h 12].

En Chine, le jeune reporter retrouve également des personnages présents dans l'aventure précédente, Les Cigares du pharaon. Les policiers Dupond et Dupont, maladroits et bornés, n'ont de cesse de poursuivre Tintin dont ils ne veulent croire à l'innocence[h 12]. Comme dans l'album précédent, le milliardaire Roberto Rastapopoulos, directeur d'une firme cinématographique, apparaît à Tintin comme un homme de confiance, et ce n'est qu'à la fin du récit qu'il révèle sa véritable nature de Grand Maître des trafiquants d'opium[1].

Plusieurs personnages chinois font leur entrée dans la série. Tchang est un jeune orphelin chinois. Sauvé de la noyade par Tintin, il devient immédiatement son ami et l'accompagne jusqu'à la fin de l'aventure, malgré les dangers qui se dressent sur la route du héros[h 12]. Le vénérable Wang Jen-Ghié est à la tête de la société secrète des « Fils du Dragon » qui lutte contre les trafiquants d'opium[h 12]. Son fils Didi protège Tintin dans l'ombre au début de l'album, avant d'être frappé d'une fléchette de radjaïdjah, le « poison-qui-rend-fou ». Dès lors, il se veut l'apôtre du sage chinois Lao Tseu, et propose aux différents personnages de les aider à « trouver la voie » en leur coupant la tête. Le professeur Fan Se-Yeng, célèbre pour ses ouvrages sur la folie, est enlevé par les trafiquants, mais après sa libération par les Fils du Dragon, il trouve un remède au radjaïdjah[h 12].

Création de l'œuvre

Contexte d'écriture : succès des aventures précédentes

Le , Le Petit Vingtième diffuse la 124e et dernière planche des Aventures de Tintin en Orient, qui deviendront quelques mois plus tard Les Cigares du pharaon lors de leur parution en album[p 1]. Vêtu à l'indienne et assis dans un salon du palais du maharadjah de Rawhajpoutalah, Tintin déclare à Milou qu'ils ont « bien mérité un peu de repos »[2]. Hergé propose alors un autre récit aux lecteurs de l'hebdomadaire, Les Aventures de Popol et Virginie au Far West, une bande dessinée animalière assez éloignée du souci de crédibilité recherché avec Tintin[p 1].

Impatients, les lecteurs adressent de nombreux courriers à la rédaction pour réclamer le retour de Tintin : le , Le Petit Vingtième publie une interview fictive du héros dans laquelle il laisse entendre que ses aventures ne sont pas terminées et que la bande de trafiquants d'opium dont il a découvert le repaire dans l'histoire précédente a des ramifications jusqu'en Extrême-Orient, plus précisément en Chine[p 2]. Hergé, à travers le succès populaire et critique des Cigares du pharaon[p 3], a désormais conscience des possibilités romanesques qui s'offrent à lui à travers la bande dessinée et veut prendre le temps de préparer soigneusement son nouveau récit[p 2].

Écriture du scénario et travail de documentation

Hergé reçoit notamment une lettre de l'abbé Léon Gosset, aumônier des étudiants chinois à l'Université catholique de Louvain, qui exhorte le dessinateur à ne pas montrer les Chinois comme les Occidentaux se les représentent trop souvent, ce qui risquerait de blesser ses étudiants, lecteurs du Petit Vingtième. Les craintes de l'aumônier se fondent notamment sur les représentations stéréotypées de Chinois qui figuraient dans les premières aventures. D'abord, dans Tintin au pays des Soviets, deux mandarins à longues nattes s'apprêtent à torturer Tintin. Ensuite, dans la première version de Tintin en Amérique, le reporter se fait enlever lors d'une réception en son honneur et menacé par un bandit d'être envoyé au fond du lac Michigan, tandis que ses deux complices chinois veulent manger Milou[3].

Hergé et Gosset se rencontrent à Louvain et l'abbé met le dessinateur en relation avec deux de ses étudiants, Arnold Tchiao Tch'eng-Tchih, spécialiste du théâtre chinois, et sa femme Susan Lin, avec qui il se lie d'amitié[4],[p 4]. Le dessinateur contacte également le père Édouard Neut, hôtelier à l'Abbaye Saint-André de Bruges et proche de Lou Tseng-Tsiang, ancien ministre de Sun Yat-sen converti au catholicisme et moine de cette même abbaye. Le père Neut encourage Hergé dans sa démarche et lui fournit plusieurs ouvrages pour sa documentation, notamment Aux origines du conflit mandchou du père Thaddée Yong Ann-Yuen, Ma mère de Cheng Tcheng, ainsi qu'un article de presse paru dans L'Aube en 1932[5], qui détaille les points par lesquels les civilisations chinoise et japonaise diffèrent[p 5]. Hergé se passionne pour son sujet et enrichit la documentation qui lui est fournie par des recherches plus personnelles. Il est notamment inspiré par la lecture d'un article d'Andrée Viollis paru dans le numéro de du Crapouillot, L'impérialisme japonais est une menace pour le monde[a 1], et par le visionnage du film Au bout du monde, réalisé par Henri Chomette et Gustav Ucicky en 1934 et dont la retranscription de l'atmosphère chinoise de l'époque apparaît très crédible[p 6]. Le bureau du commissaire de police chinois de Hou Kou est la réplique exacte d'un décor de ce film[6].

La rencontre avec Tchang Tchong-jen est encore plus déterminante. Mis en contact avec l'étudiant chinois de l'Académie royale des beaux-arts de Bruxelles par l'intermédiaire de l'abbé Gosset, Hergé lui écrit le et les deux hommes se rencontrent pour la première fois le suivant, dans l'appartement du dessinateur. Une amitié sincère se noue immédiatement entre eux : Tchang Tchong-jen, dont la maturité et l'érudition impressionnent Hergé, se rend chez lui chaque dimanche après-midi et l'accompagne dans l'élaboration de sa nouvelle aventure. L'étudiant chinois ne se contente pas d'apporter de la documentation ou de vérifier l'authenticité des détails, mais il donne également des conseils à Hergé en matière de dessin[p 7]. Par les discussions avec son ami comme par ses lectures personnelles, Hergé découvre une Chine différente de ses représentations[a 2].

Comme un témoignage de l'abondante documentation utilisée par Hergé pour la création de cet album, les archives des éditions Moulinsart conservent une soixantaine de feuilles sur lesquelles le dessinateur avait collé des coupures de magazines, des illustrations, des croquis ainsi que des photographies[7].

Sources et inspirations

Évènements historiques

Au moment où Hergé entreprend son récit, la rivalité entre la Chine et le Japon atteint son paroxysme. L'incident de Mukden, qui se produit le , sert de prétexte à l'invasion japonaise de la Mandchourie[8]. Les Japonais orchestrent cet attentat contre une voie ferrée dans le but de faire accuser les Chinois et de justifier leur politique expansionniste. La dénonciation de cette attaque par la communauté internationale conduit le Japon à quitter la Société des Nations en 1933[9]. Les détails du conflit sino-japonais, pour la plupart inconnus d'Hergé, lui sont racontés par Tchang Tchong-jen qui le pousse à s'en inspirer pour mettre au point son scénario[p 8]. De fait, l'attentat de chemin de fer auquel assiste Tintin est directement inspiré de l'incident de Mukden, tandis que les autres événements, de l'invasion japonaise au retrait de la Société des Nations, figurent eux aussi dans l'album[p 8].

Dans l'album Tchang fait référence à d'autres évènements plus anciens. Il raconte notamment à Tintin que ses grands-parents ont été tués pendant la révolte des Boxers, qui se déroule entre 1899 et 1901.

Par ailleurs, la rencontre entre Tintin et Tchang a lieu au bord du fleuve Yangzi Jiang, alors que le train de Tintin à destination de Hou-Kou est bloqué par son débordement. Hergé s'inspire notamment des terribles inondations de 1931 qui ont provoqué la mort de plusieurs centaines de milliers d'individus. Hergé utilise des photographies parues dans L'Illustration et Le Crapouillot pour dessiner cette scène avec la plus grande précision[8].

Architecture et paysages

Les décors de la ville de Shanghai dessinés par Hergé sont imaginaires. La salle de spectacle de l'Odeon, située sur la Szechuen Road, avec son fronton classique, est le seul bâtiment authentique shanghaïen reproduit dans l'album[h 13]. Pour autant, l'ambiance de la ville chinoise est « remarquablement bien rendue »[h 13] car le dessinateur s'est appuyé sur de nombreuses photographies pour composer son architecture. Ainsi la porte monumentale qui marque l'entrée de la cité s'inspire d'une photographie de la porte Tsien-Men de Pékin[h 14] et de celle d'Harbin qui figure dans le film allemand Au bout du monde[h 13]. De même, la grande vignette qui montre Tintin traversant la cité à bord d'un pousse-pousse, dans la sixième planche, reproduit assez fidèlement une photographie prise en 1931 dans les rues de Pékin par Heinz von Perckhammer[10].

De fait, l'auteur s'éloigne de la réalité pour rendre hommage à l'architecture chinoise. Si dans les années 1930, les bâtiments de la concession internationale, où se déroule la majeure partie de l'intrigue, sont de style occidental, en particulier Art déco, Hergé dessine une ville plus traditionnelle. Les maisons sont recouvertes de toits en tuiles vernissées aux extrémités recourbées vers le ciel, la ville est entourée de hautes murailles que les habitants franchissent par des « portes lunes » qui symbolisent dans les jardins chinois le passage vers un autre monde[7]. S'il transmet avec Le Lotus bleu une image de la « Chine immémoriale »[f 1], Hergé montre également une ville en pleine mutation. Quand Tintin se rend au rendez-vous fixé à Taï Pin Lou, il traverse un paysage urbain dans lequel la tradition et la modernité se rejoignent. Le héros passe devant une maison au toit recourbé, de style traditionnel, tandis qu'au premier plan et à l'arrière-plan, Hergé dessine la silhouette d'une usine et d'un pylône métallique[f 1].

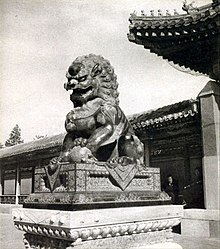

Hergé procède à l'identique pour composer les décors de la ville fictive de Hou-Kou. Les deux statues de lion en pierre qui marquent l'entrée du commissariat de la ville proviennent de Pékin. Hergé les dessine à partir de la couverture du livre La Chine, de Vicente Blasco Ibáñez, paru en 1928[h 14]. La pagode du temple chinois où Tchang conduit Tintin[h 15] est inspirée d'une photographie de celle du temple Cishou, situé dans la banlieue de Pékin[11].

Décors intérieurs

Le réalisme des décors intérieurs tient en grande partie à la présence d'objets d'art chinois : laques, céramique, bonsaïs ou encore rouleaux suspendus[7]. Sur la couverture de l'album, le grand vase dans lequel Tintin et Milou se cachent reprend des motifs de la peinture de genre hua-niao, autrement dit « fleurs et oiseaux », largement répandu dans l'art chinois et notamment dans les œuvres du peintre Lu Zhi[12]. Quand il pénètre dans la fumerie d'opium du Lotus bleu, Tintin passe devant une image montrant un moine en méditation, adossé à un arbre[h 16]. Cette image s'inspire d'une représentation de Lao Tseu, fondateur du taoïsme[11]. Le décor de la fumerie comprend plusieurs pièces de porcelaine, comme un grand vase à motif floral bleu et blanc qui rappelle ceux de l'époque de la dynastie Qing[h 17],[11]. Les bambous qu'Hergé représente parfois en ombres chinoises, à l'arrière-plan, sont inspirées des œuvres du peintre du XVIIIe siècle, Zheng Xie[11]. L'immense dragon rouge et noir reproduit sur un mur à l'entrée de la fumerie[h 18] évoque le Long, une créature mythologique célébrée lors des fêtes populaires à la fois figure céleste et ténébreuse, protectrice ou menaçante[13].

Dans la maison de Wang Jen-Ghié, Tintin se réveille dans un lit monumental qui ressemble à un lit de noces, meuble chinois traditionnellement offert en dot par la famille de la mariée[11]. Une statuette dorée posée sur un guéridon rappelle celles de style gelugpa, du nom d'une secte bouddhiste tibétaine dite des bonnets jaunes[11]. Quand il patiente dans le salon du professeur Fan Se-Yeng, Tintin contemple un paysage shanshui typique de la peinture traditionnelle Song comme ceux du peintre Ma Yuan[h 19],[14].

Comme pour l'architecture, la modernité contraste avec la tradition dans les décors des bâtiments occidentaux. Un tableau fixé sur un mur du bureau de Gibbons montre un paysage industriel qui rappelle les œuvres du peintre américain Charles Sheeler, en particulier American Landscape, exécuté en 1930[f 2]. Dans la septième planche, ce même Gibbons s'installe sur une chaise iconique de l'école Bauhaus et conçue par Ludwig Mies van der Rohe[15].

Autres décors

Le film allemand Au bout du monde, sorti en 1934, inspire de nombreux éléments du scénario. Ainsi la scène dans laquelle l'acteur principal, Pierre Blanchar, tend un document à un officier chinois installé à son bureau, est reproduite à deux reprises : d'abord quand Mitsuhirato vient signaler l'agression dont il a été victime, puis quand les Dupondt montrent au commissaire de Hou-Kou le mandat d'arrêt contre Tintin[h 13]. L'ouvrage du photographe autrichien Heinz von Perckhammer, Von China und Chinesen, paru en 1930, est lui aussi abondamment utilisé pour apporter plus d'authenticité et de crédibilité au récit. La scène où Tintin est promené dans la rue accablé sous le poids d'une cangue, encadré par deux soldats sous le regard d'un marchand de fruits, est notamment tirée de cet ouvrage[h 20].

Le souci du réalisme se porte également sur les différents moyens de transport présenté dans l'album. Le SS Ranchi reprend l'allure générale du paquebot Paris, mis en service en 1921[h 13]. Le paquebot du retour en Europe, nommé Ranpura dans la version en noir et blanc de l'album, n'est pas clairement identifié et Hergé a probablement utilisé plusieurs modèles pour le dessiner. Michael Farr note une ressemblance avec le Leviathan[16], tandis que Jean-Marie Embs et Philippe Mellot rapproche le Ranpura de plusieurs photographies montrant le Cap Polonio, un autre paquebot de la compagnie Hamburg America Line[h 13]. Si le train blindé japonais est basé sur la photographie d'un authentique wagon blindé publiée dans la presse après l'invasion de la Mandchourie, la vue nocturne de la flotte japonaise s'appuie en fait sur une image d'une escadre américaine[h 13]. La plupart des véhicules automobiles sont théoriques, mais certains sont reconnaissables. Ainsi la voiture empruntée par Tintin à la sortie de la fumerie d'opium est une Chrysler Six[h 13]. Le camion qui percute Tintin à vélo s'inspire d'un modèle de la marque belge Miesse, mais les éléments de la calandre et les ailes en demi-coques évoquent un camion Renault[h 13].

Les costumes folkloriques portés par les Dupondt, et qui provoquent l'hilarité des habitants de Hou-Kou, sont une réplique de celui porté par Armand Bernard dans le film L'Oncle de Pékin, sorti en 1934[h 13]. La tenue des troupes britanniques, de même que celle des troupes japonaises, est fidèlement reproduite à partir de photographies d'époque, à l'exception de leurs fusils[h 13].

Clins d'œil et références à l'actualité de l'époque

La scène où le consul de Poldévie, un pays imaginaire, est pris pour Tintin dans la fumerie d'opium fait allusion à un célèbre canular mis sur pied en France en 1929 par Alain Mellet, journaliste et membre de L'Action française de Charles Maurras, dans le but de ridiculiser des parlementaires républicains[17]. Dans l'album, Hergé invente lui aussi un pays fictif, la République Poldomoldaque, évoquée dans les actualités mondiales projetées au cinéma[18].

Par ailleurs, ces mêmes actualités diffusent les résultats du « Grand Cross International de Paris », remporté par un certain Honorez. Pour Jean-Marie Embs et Philippe Mellot, cet épisode anecdotique constitue « un témoignage merveilleux des actualités des années trente, jusque dans la trombine rigolarde et l'attitude des gens devant la caméra ». Ils le considèrent également comme un « document social » qui renvoie le lecteur à l'ambiance des années Front populaire et à l'univers cinématographique de Marcel Carné, Julien Duvivier ou Jacques Prévert[h 12]. Dans la version originale en noir et blanc, le cross ne se tenait pas à Paris mais à Erps-Kwerps. Le nom du vainqueur, Honorat, évoque un crossman belge de l'époque, Honorez, vainqueur du grand cross du journal français L'Auto en 1935[h 12]. Dans cette même version, une vignette supplémentaire évoquait le record du monde de vitesse du pilote automobile britannique Malcolm Campbell[h 13].

Enfin, lors du discours du délégué japonais à la Société des Nations, au bas de la 22e planche, Hergé fait apparaître au premier rang le diplomate belge Paul Hymans, l'un des premiers présidents de l'organisation[h 12].

Parution

Prépublication, parution en album et rééditions

La prépublication des 124 planches de l'aventure, dans leur version originale en noir et blanc, commence dans Le Petit Vingtième le , sous le titre Les Aventures de Tintin reporter en Extrême-Orient, et se poursuit jusqu'au , au rythme de deux planches par semaine[19]. À l'issue de la prépublication, l'album en noir et blanc est édité chez Casterman et mis en vente en octobre 1936[h 21]. Outre les planches en noir et blanc, cet album, tiré à 6 000 exemplaires, comprend cinq hors-texte en couleur[h 21].

Au début des années 1940, son éditeur fait pression sur Hergé afin de coloriser les albums de Tintin, seul moyen selon lui de conquérir le marché européen. Cela concerne aussi bien les futures aventures que celles déjà éditées en noir et blanc. Le dessinateur accepte mais le passage à la couleur implique un certain nombre de contraintes : Casterman veut ramener le nombre de pages totales à 64, afin de conserver un prix de revient compétitif[20]. Dès lors, tous les albums adoptent le même format, à savoir 62 planches et une page titre avec un cul-de-lampe en couleur[21]. Pour respecter cette nouvelle pagination, Hergé revoit donc entièrement ses albums et réduit de près de la moitié le nombre de planches par rapport à la version originale[20].

L'album en couleurs du Lotus bleu est édité en , à 30 000 exemplaires[h 21]. Fort de son succès, il connaît trois tirages successifs jusqu'en , pour un total de 82 379 exemplaires[20].

La couverture de l'album, de même que le fond de la vignette qui présente un chinois cruel sur la 43e planche, sont inspirés de la couverture du no 27 de la revue hebdomadaire belge A-Z, publié le . Cette photographie met en scène la comédienne Anna May Wong, posant devant un dragon rouge qui se détache sur fond noir[h 14].

En 1979, Casterman réédite la version originale en noir et blanc dans un volume comprenant également Les Cigares du pharaon et L'Oreille cassée, pour former le second volume des Archives Hergé. En 1985, un fac-similé de cette version originale est lui aussi édité[h 21].

Publications étrangères et traductions

Comme les aventures précédentes, Le Lotus bleu est diffusé en France dans les colonnes de l'hebdomadaire catholique Cœurs vaillants à partir du [h 22]. Cette publication se poursuit jusqu'au [h 21]. Entre le et le , les 124 planches de la version originale, mises en couleur, sont sérialisées dans la version française du magazine Tintin[h 21].

Analyse

Style narratif

Le début du réalisme

L'écrivain et critique d'art Pierre Sterckx considère Le Lotus bleu comme le « premier chef-d'œuvre incontestable d'Hergé et l'un des sommets de la bande dessinée mondiale »[22]. Pour Benoît Peeters, comme pour de nombreux tintinologues, Les Aventures de Tintin débutent réellement avec Le Lotus bleu[23]. Dans ce cinquième album de la série, Hergé arrive au terme du processus de transformation de la saga entamé dans Les Cigares du pharaon et le réalisme fait son entrée dans la série. Le dessinateur passe de petites œuvrettes infantiles à la bande dessinée de premier plan, exigeante et réaliste. Alors que les précédentes aventures se construisaient au jour le jour, sous la marque du feuilleton, Le Lotus bleu est le premier épisode où l'auteur se préoccupe du scénario[a 3]. Pour l'essayiste Jean-Marie Apostolidès, « Tintin accède à la dignité de héros romanesque »[a 3]. Le philosophe Pierre-Yves Bourdil souligne lui aussi cette évolution, et considère que dans la mesure où les évènements du récit s'organisent en référence à un monde plus réaliste, la fantaisie de Tintin se trouve limitée : « il n'est plus ce joyeux luron farceur qui parle aux éléphants par l'intermédiaire d'une trompette, qui se tire sans mal des situations les plus désespérées, pour jouer le rôle modéré de l'aventurier soumis aux exigences de la vraie vie »[24].

Tandis que dans les premiers albums les méchants s'attaquaient directement à Tintin, le héros n'est plus le centre du monde et il s'introduit dans une aventure qui lui est extérieure. Plus encore que dans Les Cigares du pharaon, Tintin cesse d'être à lui seul l'incarnation du Bien et d'occuper tout l'espace du récit[a 4].

Le sémiologue Pierre Fresnault-Deruelle affirme que l'album « aura déclenché chez Georges Remi le désir de ne pas se satisfaire de sa seule aptitude à faire vivre des histoires plus ou moins bien ficelées. L'auteur, désormais, fait montre d'un authentique sens du lieu visité, ce qui signifie dans son esprit qu'un dosage est à trouver entre la couleur locale et l'obligation de ne pas trop en faire »[f 3].

L'amitié au cœur de l'aventure

Pour la deuxième fois depuis sa création, Tintin rencontre un jeune garçon au cours de son périple, en la personne de Tchang. Mais contrairement à Coco, le petit Africain de Tintin au Congo, Tchang ne se laisse pas dominer par Tintin, il lui fait découvrir les particularités de son pays et lui en fait connaître les valeurs. Une amitié sincère naît entre les deux personnages, et selon l'essayiste Jean-Marie Apostolidès, c'est avant tout parce que tous deux acceptent d'aller au-delà de leurs préjugés ethniques : de la même manière que Tintin explique à Tchang que tous les Européens ne sont pas méchants comme ceux qui ont massacré ses grands-parents pendant la révolte des Boxers, Tchang démonte un à un les stéréotypes occidentaux à l'égard des Chinois[a 5].

Le Lotus bleu peut donc être vu comme un tournant essentiel sur le plan idéologique[p 9]. Professeur de littérature, Pierre Masson souligne l'humanisation du personnage de Tintin qui, au contact de Tchang, découvre sa capacité à nouer des relations affectives[25]. À la fin de l'album, obligé de quitter ce nouvel ami, Tintin lâche une des seules larmes de sa vie[26]. Pour la première fois, Tintin s'ouvre à un univers non occidental, il « accepte d'écouter l'Autre plutôt que de lui imposer ses propres valeurs »[a 3], ce que résume Benoît Peeters : « Tintin, qui jusque-là se nourrissait allègrement de mythes et de poncifs, entreprend désormais de les combattre ; il sera celui qui démonte les apparences et non plus celui qui s'en satisfait »[27]. Cette évolution est déterminante et à partir de cette aventure, Hergé n'aura de cesse de présenter au lecteur une image aussi fidèle que possible des pays dans lesquels il envoie son héros, au prix d'un travail de documentation riche et précis[27].

Cette évolution idéologique entraîne une autre évolution, celle du rôle et de la place de Tintin au cœur de ses Aventures. Jean-Marie Apostolidès en mesure la teneur par rapport aux premiers épisodes de la série : « Tintin n'est plus une représentation schématique de l'Occident chrétien ; si les valeurs qui sous-tendent son action sont encore marquées au coin du scoutisme, il cesse d'invoquer Dieu continuellement. Les miracles disparaissent, le héros est un individu laïc qui doit s'en sortir tout seul. À la place d'un saint envoyé par le Ciel, Hergé raconte désormais les aventures d'un surhomme qui, à force de volonté, parvient à accomplir des exploits qui semblaient impossibles »[a 5].

La place de Milou, compagnon fidèle de Tintin, évolue elle aussi. Il n'est plus l'interlocuteur privilégié du héros, remplacé dans cet emploi par Tchang comme il le sera bien des albums plus tard par le capitaine Haddock. À mesure que Tintin se rapproche de l'humanité, Milou s'en éloigne pour se rapprocher du monde animal[a 6].

Évolution graphique

« Il semble que l'esthétique du maître de Bruxelles ait pour la première fois trouvé dans la Chine d'avant-guerre, le standard qu'il cherchait. [...] Le Lotus bleu conduit Hergé à améliorer sa technique narrative pour des raisons d'affinité spirituelle avec son sujet. »

— Pierre Fresnault-Deruelle, Hergé ou le secret de l'image, 1999[28]

La rencontre de l'art chinois

La rencontre de Tchang Tchong-jen, un artiste comme lui, permet à Hergé de s'imprégner de l'art chinois. Le jeune étudiant fournit notamment à l'auteur des manuels de dessin chinois afin de perfectionner la maîtrise des silhouettes ou du mouvement[f 4]. L'utilisation du pinceau notamment apporte plus de souplesse à son dessin, comme le relève le critique d'art Pierre Sterckx : « la ligne claire devient moins sèche, moins brute »[29]. Benoît Peeters souligne lui aussi la grande qualité des dessins et considère la version noir et blanc du Lotus bleu comme le premier chef-d'œuvre d'Hergé : « L'ensemble des planches se caractérise par un remarquable travail de stylisation où élégance et lisibilité se marient parfaitement »[30]. Il note la parcimonie des décors : en effet, seuls les objets de base ou les éléments importants sont présents ; par exemple, Tintin ne se sert d'une théière que parce qu'elle va lui exploser au visage deux cases plus tard. Après-guerre, on verra apparaitre de nombreux éléments « futiles » dans les nouvelles aventures de Tintin. Pour Philippe Goddin, spécialiste de l'œuvre d'Hergé, le dessinateur atteint dans cet album le sommet de son art : « L'influence de l'art chinois a poussé Hergé dans le sens d'un dépouillement propice à la lisibilité. Ce qu'il a perdu par la suite quand il a confié la réalisation de ses décors à des assistants »[7].

L'influence du style shanshui, un art du paysage qui « souligne l'insignifiance de l'être humain dans l'immensité du cosmos », est elle aussi présente. Une case de l'album en particulier est directement inspirée d'une peinture de Fan Kuan, Voyageurs au milieu des Montagnes et des Ruisseaux. Hergé la transpose pour représenter Tintin et son ami Tchang, descendant vers le village de Hou-Kou et à peine reconnaissables aux pieds d'une montagne immense[7]. De même, les scènes nocturnes sont plus nombreuses dans ce récit que dans les autres albums. Si elles permettent, selon l'expression de Pierre Sterckx, une « montée du fond vers les formes », elles donnent également à Hergé l'occasion d'un travail sur les ombres profilées[31].

L'apport de Tchang Tchong-jen est essentiel sur le plan graphique. Il ne se contente pas de fournir des précisions documentaires à Hergé mais se charge également de tracer la majeure partie des inscriptions chinoises. De fait, Le Lotus bleu est un hommage appuyé à la calligraphie chinoise : ses caractères sont omniprésents dans les décors, des publicités des tramways aux enseignes des boutiques en passant par les poteaux télégraphiques[7]. Jean-Michel Coblence, professeur d'histoire et éditeur de documentaires, considère que ces inscriptions « offr[ent] à l'album son inimitable parfum d'authenticité »[f 4]. Par ailleurs, Tchang Tchong-jen montre à Hergé les qualités expressives de l'encre diluée. L'auteur s'en approprie la technique et livre des compositions remarquables pour les couvertures du Petit Vingtième, comme celle du qui montre le professeur Fan Se-Yeng marchant seul dans la nuit, sous la pluie, et s'avançant vers une automobile en stationnement au premier plan, tous feux éteints, comme une masse noire inquiétante qui suggère le danger à venir[h 20].

La ligne claire

Le sémiologue Pierre Fresnault-Deruelle considère qu'avec cet album, Hergé franchit un pas décisif vers la ligne claire, dans la mesure où « une constance rythmique s'établit et une cohérence formelle s'affermit »[f 5]. Le dessinateur fait preuve d'une certaine économie de l'image, dans un souci de lisibilité. Dans certaines cases, le décor est simplifié à l'extrême, au point que c'est le personnage de Tintin qui fait le raccord entre des éléments laissés en partie hors-champ, et sans lequel ce décor ne serait autre qu'un tableau abstrait. C'est notamment le cas de la vignette où Tintin saute de l'arrière de la benne d'un camion : excepté le personnage, les éléments figurant le camion à l'arrière-plan sont constitués d'un ensemble de cercles ou de rectangles[f 6].

Le 31e planche de l'édition originale en noir et blanc, qui correspond aux deux premières bandes de la planche 16 de l'édition en couleurs, est considérée comme l'une des plus réussies de l'album[f 7]. Cette scène nocturne, qui présente un groupe de Chinois repêchant à la mer des caisses en bois pour les charger dans une voiture, se démarque par un jeu de silhouettes associé à un sens du cadrage hors pair, et se montre par ailleurs infiniment mystérieuse car aucun indice ne renseigne le lecteur sur l'identité de ces pêcheurs et le contenu de ces caisses. Pour renforcer ce découpage, la lune, absente, est remplacée par la blancheur des bulles, auxquelles fait écho le phare de la voiture dans l'avant-dernière case. Pierre Fresnault-Deruelle ne voit pas de contradiction dans ce recours aux silhouettes avec les principes de la ligne claire car les « formes noires et pleines découpent les choses [...] avec précision et délicatesse ». En cela, il rapproche le travail d'Hergé de celui du peintre et graveur Henri Rivière, ou encore de l'affichiste Henri de Toulouse-Lautrec, tous deux capables de traiter des scènes en ombres chinoises et des personnages bordés d'un trait net[f 7].

D'autres cases, aussi épurées, ont un puissant caractère poétique, comme la vignette qui montre le vénérable Wang Jen-Ghié assis à une table près de sa fenêtre, un livre à la main, attendant le retour de Tintin qui ne vient pas. Isolée de son contexte, cette case peut prendre un tout autre sens, montrant un lettré chinois qui médite en contemplant la campagne annonçant que la saison est avancée. Ainsi, pour Pierre Fresnault-Deruelle : « L'immémoriale Chine est là tout entière dans cette petite vignette de rien du tout »[f 1].

De fait, la recherche de la vraisemblance des motifs, combinée à la rigueur des tracés, parvient à conférer au dessin une valeur de reportage. À travers les différentes séquences, Hergé fournit finalement au lecteur « des représentations d'une étonnante véracité où semble se reforger la géographie mythique du XXe siècle[32]. »

Philippe Goddin souligne la maîtrise dont Hergé fait preuve dans la version originale en noir et blanc pour dominer les contrastes, et faire en sorte que les personnages se découpent clairement du décor, qu'ils soient dans l'ombre ou dans la lumière[h 20].

Autres thèmes abordés

Une critique de l'impérialisme japonais

Le Lotus bleu n'est pas seulement une œuvre littéraire ou artistique. Sous l'impulsion de Tchang Tchong-jen, qui convainc Hergé de présenter l'oppression que subit son peuple, elle se charge d'une dimension politique. Dans l'album, les Japonais sont systématiquement présentés sous un mauvais jour : hommes d'affaires véreux, gangsters sanguinaires, soldats bornés ou officiers corrompus. L'impérialisme japonais est également critiqué à travers les inscriptions en caractères chinois que Tchang Tchong-jen réalise pour Hergé. Plusieurs slogans figurent ainsi dans les pages de l'album, comme « À bas l'impérialisme ! » ou « Boycottez les marchandises japonaises ! »[f 8]. L'essayiste Jean-Marie Apostolidès note cependant que dans la mesure où la majorité des lecteurs n'est pas capable de lire le chinois, « cette historicité est impénétrable »[a 2]. Pour autant, Frédéric Soumois, spécialiste d'Hergé, considère que Tintin acquiert ainsi une dimension complète de héros : « [D]e passif, il devient véritablement actif, agissant sur le destin des hommes et sur l'Histoire avec un grand H. Alors qu'il subissait l'exil des Indiens d'Amérique, il défend les Chinois envahis[33]. »

L'insertion de plusieurs évènements historiques, comme l'incident de Mukden ou le retrait du Japon de la Société des Nations, place cet album « au niveau du pamphlet le plus acéré », selon l'expression de Jean-Michel Coblence[f 9]. De même, Pierre Fresnault-Deruelle constate que la facture plastique des cases diffère selon qu'elles traitent des Chinois ou des Japonais, si bien que « l'aristocratisme de certaines cases », comme celles relatant l'accueil de Tintin chez monsieur Wang, tranche avec « la vulgarité du comportement des soldats de Tokyo »[34].

Le point de vue adopté par Hergé dans l'album se démarque de l'opinion majoritaire de l'époque en Europe. Les principaux journaux belges, comme La Nation belge, sans approuver l'intervention japonaise, la jugent comme un mal nécessaire pour garantir la stabilité de la région et protéger les intérêts économiques occidentaux, non sans critiquer la supposée barbarie des Chinois[35]. À l'inverse, Hergé ne fait preuve d'aucune compassion pour les Japonais, qu'ils soient civils ou militaires[36].

Les représentants de la concession internationale font eux aussi l'objet d'un traitement à charge de la part du dessinateur qui les présente comme « racistes, affairistes, corrompus, prêts à tous les arrangements avec l'occupant sur le dos des Chinois »[f 10].

Les sociétés secrètes

Bien que les deux récits soient indépendants, Les Cigares du pharaon et Le lotus bleu forment une seule aventure[a 7]. Les trafiquants d'opium que Tintin démasque dans le premier épisode ont des contacts en Chine[37] et constituent en quelque sorte « une internationale du crime »[a 8]. Ce n'est qu'au terme du Lotus bleu que Tintin découvre la véritable nature de Rastapopoulos, en tant que chef de l'organisation secrète. Prisonnier des apparences, le héros se confie plusieurs fois à lui, notamment quand il le retrouve à Shanghai. En ce sens, Jean-Marie Apostolidès rapproche la construction du récit de celle de L'École des femmes, dans lequel le personnage d'Horace se confie sans cesse à Arnolphe, ignorant qu'il est son rival[a 9].

La bande des trafiquants est parfaitement structurée. À la tête de la filière japonaise se trouve Mitsuhirato, qui a d'autant plus de pouvoir qu'il entretient des relations étroites avec les autorités politiques et les responsables de l'industrie, de l'armée et de la police. Tout en organisant le trafic pour le compte de Rastapopoulos, il officie comme agent secret du Japon en Chine, étendant ainsi son influence sur la vie locale. Mitsuhirato peut compter sur de nombreux hommes de main, prêts à exécuter scrupuleusement ses ordres, à l'image de Yamato[a 10].

Face à l'envahisseur japonais, les habitants de Shanghaï forment eux aussi une société secrète, les « Fils du Dragon », organisée autour de Wang Jen-Ghié. Leurs actions sont, comme celles des trafiquants d'opium, menées dans la clandestinité, créant une parfaite symétrie entre les deux groupes. Désireux de protéger Tintin et de le rallier à leur cause, les Fils du Dragon délèguent Didi, le propre fils de monsieur Wang, mais les actes de ce dernier sont d'abord interprétés à contresens par le héros, puis il est frappé du poison-qui-rend-fou avant de pouvoir révéler à Tintin la nature de son combat[a 7]. Hergé trompe d'ailleurs le lecteur en présentant les gestes de protection de Didi comme des gestes d'agression. Ce n'est que lors de la rencontre avec les Fils du Dragon, dans leur quartier général, que Tintin est initié et que le lecteur comprend l'enchainement des évènements[a 7].

La folie soudaine de Didi marque en quelque sorte la « contamination du Bien par le Mal » : de même que les trahisons du conseiller du maharadjah réduisaient le pouvoir de ce dernier dans l'album précédent, la folie de Didi affaiblit la famille de Wang Jen-Ghié. Pour Jean-Marie Apostolidès, « le Mal est comme un poison qui se loge au cœur du Bien et le frappe d'impuissance »[a 11].

Tintin et la famille brisée

Tintin est un personnage sans famille et sans passé. Il apparaît cependant comme « un raccomodeur de destinée »[a 12]. À la fin des Cigares du pharaon, il libère le fils du maharadjah, enlevé par le fakir et Rastapopoulos, et le rapporte à son père. Dans Le Lotus bleu, la famille de Wang Jen-Ghié peut être vue comme brisée par la folie de Didi, frappé par le poison-qui-rend-fou[a 11]. C'est grâce à Tintin, qui démasque les trafiquants et libère le professeur Fan Se-Yeng, que la famille retrouve son unité : le professeur découvre le remède qui ramène Didi sur la voie de la raison[38].

Il en est de même pour Tchang, qui devient orphelin après que ses parents ont péri dans les inondations qui touchent la région de Hou-Kou et qui décide de suivre Tintin dans ses aventures. En choisissant de suivre le héros, il donne en quelque sorte un nouveau sens à sa vie et finit par retrouver lui aussi « le chemin de la maison » : il est adopté par Wang Jen-Ghié à la fin de l'album[39].

L'introduction du paranormal

C'est dans Le Lotus bleu qu'Hergé aborde pour la première fois le thème de la voyance[40], à travers le personnage du fakir Cipaçalouvishni, invité à se produire au palais du maharadjah de Rawhajpoutalah, qui annonce à Tintin les évènements qui vont suivre dans l'album en lisant dans les lignes de sa main[41]. Auparavant, il livre une prestation aussi spectaculaire qu'invraisemblable qui laisse Tintin perplexe : il danse sur des morceaux de verre, pivote sur une pointe acérée en se tenant à l'équilibre sur le nez, transperce son corps de différents poignards sans exprimer la moindre douleur ni faire apparaître la moindre plaie. Cipaçalouvishni inaugure l'un des thèmes récurrents dans l'œuvre d'Hergé qui intègre régulièrement des phénomènes paranormaux dans la construction de son récit[42].

Un album mythique et intemporel

Selon le sémiologue Pierre Fresnault-Deruelle, Le Lotus bleu est un « album mythique ». D'une part, il considère que cette histoire forme avec celle de Tintin au Tibet « la plus émouvante des suites », malgré les vingt-cinq années qui les sépare : « Le Tibet fait rétrospectivement de la fin pathétique du Lotus un secret au revoir. On sait que, dans les mythes, le temps n'a guère prise sur les hommes. » D'autre part, il relève que, si le mythe « est une histoire étrange qui éclaire nos existences », Le Lotus bleu « nous parle allusivement de nous-mêmes, de nos désirs et de nos craintes », comme un « un chemin initiatique »[f 11].

Par ailleurs, Pierre Fresnault-Deruelle souligne le caractère universel et intemporel du récit, dans la mesure où « la méchanceté, la folie, l'arrogance colonialiste ou les ravages de la drogue » évoqués dans la Chine de 1934 sont également des traits marquants des sociétés du début de XXIe siècle. Selon lui, la case qui montre Tintin franchissant la ligne de démarcation sous le regard des autorités japonaises et internationales fait écho aux différents conflits qui marquent l'actualité mondiale d'après guerre, comme le conflit israélo-palestinien, les rivalités coréennes ou encore la ligne verte chypriote. De même, il voit dans le plan chargé de promouvoir le film produit par Rastapopoulos et qui montre deux hommes fouettant une femme à terre une image de la permanence des « médias racoleurs », utilisant le « sadisme comme produit d'appel »[f 12].

Le Lotus bleu porte en toile de fond la rencontre entre une Chine encore imprégnée de traditions et le nouveau monde marqué par l'industrialisation, un choc des cultures qui « se manifeste avec une violence toute particulière » et fait naître une certaine désespérance au sein de la population. À cette évolution brutale s'oppose le caractère de Tintin, dont les valeurs de courage, de compassion, d'amitié et de générosité font contrepoids[f 13]. Pour l'historien Pascal Ory, l'album est « un véritable manifeste antiraciste à l'usage des jeunes lecteurs occidentaux »[43]. Dans tout l'album, Hergé multiplie les occasions de présenter cette image d'une Chine ancestrale prise en tenaille entre, d'une part le Japon aux visées expansionnistes, et d'autre part l'Occident et « son féroce appétit économique et ses innovations technologiques »[f 14]. À titre d'exemple, une case de la cinquième planche montre un tireur de pousse-pousse qui passe devant une affiche publicitaire faisant la promotion des ampoules Siemens[f 14].

Allusions historiques et culturelles

Cette histoire regorge d'allusions diverses, parfois inattendues [4],[44] :

- Lors de leur première conversation, Tintin et Tchang évoquent la manière dont beaucoup d'Européens imaginent alors les Chinois, de manière caricaturale, à partir de représentations datées et exagérées. Le héros évoque ainsi que ces derniers sont vus comme des gens fourbes et cruels coiffés d'une natte (signe de soumission à l’Empereur), inventant toutes sortes de supplices (voir Lingchi) et raffolant des nids d'hirondelle. Tout comme ils croient fermement que toutes les Chinoises sont forcées d'avoir les pieds bandés et que les rivières sont remplies de bébés chinois jetés à l'eau dès leur naissance[45].

- L'Occidental Private Club, bien que fictif, s'inspire de ces clubs où se retrouvaient les étrangers, excluant les Chinois. Ils étaient très nombreux à l'époque de la BD, un prospectus touristique de 1939 en dénombrait d'ailleurs 200. Le Shanghai Club Building (en) par exemple, dont l'édifice existe encore aujourd'hui, transformé en hôtel de luxe. De même que la ville comptait alors beaucoup de cinémas, comme le Lyceum Theatre ou le Nankin (récemment déplacé pour céder la place à une avenue). Elle est d'ailleurs considérée comme le lieu de naissance de l'industrie cinématographique du cinéma chinois. Enfin, le Palace Hotel, dans lequel loge Rastapopoulos, est le nom d'un des deux bâtiments du Peace Hotel, actuellement nommé Swatch Art Peace Hotel. Détail intéressant, l'autre bâtiment, le Cathay Hotel (actuel Sassoon House), fut construit par Victor Sassoon (en), qui y résidait. Ce magnat anglo-indien a justement fait fortune dans le trafic d'opium, tout comme l'adversaire de Tintin.

- Bien que l'histoire se déroule en quasi-totalité en Chine, de rares cases montrent des décors japonais (pages 18 et 22 de l'édition couleur), avec quelques éléments caractéristiques de la culture nipponne. Notamment lors que des Japonais (dont un coiffé d'un sandogasa (ja)) agitent des drapeaux nationaux, le tout devant un torii.

Autour de l'album

- Le Lotus bleu est le premier album directement publié par les Éditions Casterman possédant des hors-texte. Ces hors-texte, à l'origine au nombre de cinq, furent réduits à quatre lors de l'édition suivante de 1939.

- Depuis 1993, Le Lotus bleu est édité au Japon, malgré le fort ton anti-japonais de l'album et l'allusion à l'incident de Mukden, très probablement perpétré par les Japonais, et qui fut le déclencheur de l'invasion japonaise en Mandchourie. La version japonaise comporte d'ailleurs une introduction expliquant la situation politique de l'époque. En outre, Hergé adopte pour la première fois une position anticolonialiste, décrivant une Chine opprimée par les Japonais et des Occidentaux, sans scrupules et racistes, faisant du commerce d'opium et baignant dans des affaires louches.

- Mitsuhirato se fait hara-kiri à la fin de cet album. Mitsuhirato et Wolff (On a marché sur la Lune) sont ainsi les seuls personnages de la série à se suicider.

- La version originale présente quelques différences par rapport à la version actuelle :

- Le fakir des Cigares du pharaon est visible après qu'il a rendu fou le messager chinois des Fils du Dragon, et avant sa nouvelle arrestation.

- Les soldats chargés de bastonner Tintin dans sa cellule sont britanniques et non plus indiens, et dans leur chambre d'hôpital, un militaire leur rend hommage.

- Une fois Rastapopoulos et Mitsuhirato arrêtés, Tintin et Tchang, en inspectant leur repaire tombent sur un autre gangster, que Tintin neutralise en lui claquant une porte sur la figure.

- Dans le cinéma, Tintin entend parler du record de vitesse réalisé par Sir Malcolm Campbell dans son véhicule.

- En , Hergé réalise un projet de couverture de l'album, à l'encre de Chine et à la gouache, sur fond noir. Trop complexe à imprimer pour l'époque, il est abandonné au profit de la couverture actuelle. En , le dessin est vendu aux enchères à environ 3,2 millions d'euros (avec les frais) ; détrônant le record de vente dans le domaine de la bande dessinée précédemment établi en pour le dessin des pages de garde des albums de Tintin (2,51 millions d'euros)[46].

Adaptations

Autres versions de l'album

L'édition en couleurs date de 1946. Lors de la mise en couleur, seules quelques planches du début ont été redessinées. Les premières pages de l'album où Tintin est toujours en Inde sont redessinées pour ressembler aux albums récents, mais le reste du récit, à partir de la page où Tintin débarque en Chine, est laissé dans son style « ancien ».

Version animée

Cet album fut adapté dans la série animée de 1991 mais le contexte politique est très édulcoré et de nombreux personnages n'apparaissent pas.

Version radiophonique

Entre 1959 et 1963, la radiodiffusion-télévision française présente un feuilleton radiophonique des Aventures de Tintin de près de 500 épisodes, produit par Nicole Strauss et Jacques Langeais et proposé à l'écoute sur la station France II-Régional[Note 1]. La diffusion du Lotus bleu s'étale sur 28 épisodes d'une dizaine de minutes et débute le pour prendre fin le . Réalisée par René Wilmet, sur une musique d'André Popp, cette adaptation fait notamment intervenir Maurice Sarfati dans le rôle de Tintin, Linette Lemercier dans celui de Tchang, ainsi que Roger Carel et Gaëtan Jor dans celui des Dupondt[47].

En 2016, une nouvelle adaptation radiophonique est enregistrée puis diffusée du 24 au par France Culture, en coproduction avec la Comédie-Française et la société Moulinsart[48],[49]. L'adaptation en cinq épisodes est signée par Katell Guillou et réalisée par Benjamin Abitan sur une musique d'Olivier Daviaud, orchestrée par Didier Benetti pour l'Orchestre national de France. Le personnage de Tintin est interprété par Noam Morgensztern et celui de Tchang par Claire de La Rüe du Can[49].

Notes et références

Notes

- Chaîne de radio dont la fusion avec France I entre octobre et décembre 1963 aboutit à la création de la station France Inter.

Références

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, 2010 :

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 3, case A1.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 3.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 8.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 9 et 10.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 13 et 14.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 15 à 17.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 21 à 24.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 31 à 41.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 43.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 45 à 57.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planches 58 à 62.

- « Les acteurs », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, préface, 26-31.

- « Revue de détails », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, préface, 16-20.

- « Les sources de l'œuvre », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, préface, 8-15.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 43, case C2.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 20, case C1.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 59.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 19, case D3.

- Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, planche 34, case B1.

- « Les secrets d'une création », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, préface, 21-25.

- « Bibliographie du Lotus bleu », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, postface, 18-19.

- « Pendant ce temps… Hergé ! », dans Le Lotus bleu – Les Archives Tintin, postface, 2-3.

- Jean-Marie Apostolidès, Les métamorphoses de Tintin, 2006 :

- Apostolidès 2006, p. 46.

- Apostolidès 2006, p. 50.

- Apostolidès 2006, p. 51.

- Apostolidès 2006, p. 126.

- Apostolidès 2006, p. 51-52.

- Apostolidès 2006, p. 53.

- Apostolidès 2006, p. 123-124.

- Apostolidès 2006, p. 115.

- Apostolidès 2006, p. 121.

- Apostolidès 2006, p. 116-117.

- Apostolidès 2006, p. 124.

- Apostolidès 2006, p. 126-127.

- Benoît Peeters, Hergé, fils de Tintin, 2006 :

- Peeters 2006, p. 143.

- Peeters 2006, p. 144.

- Peeters 2006, p. 140.

- Peeters 2006, p. 144-145.

- Peeters 2006, p. 145-146.

- Peeters 2006, p. 149.

- Peeters 2006, p. 146-147.

- Peeters 2006, p. 152.

- Peeters 2006, p. 157.

- Pierre Fresnault-Deruelle, Les mystères du Lotus bleu, 2006 :

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 26.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 9.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 17.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 3.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 15.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 16.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 24-25.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 4.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 4-5.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 5.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 7.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 8-9.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 10.

- Fresnault-Deruelle 2006, p. 13.

- Autres références :

- Jacques Langlois, « Rastapopoulos nouveau méphisto », dans Les personnages de Tintin dans l'histoire, volume 1, p. 38-40.

- « 124e planche des Aventures de Tintin en Orient, parue dans Le Petit Vingtième le » (consulté le ).

- Jacques Langlois, Tchang l'ami chinois, in Les personnages de Tintin dans l'histoire, vol. 1, p. 49-50.

- Philippe Goddin, Tintin à la découverte des grandes civilisations, "Tintin et l'empire du milieu", Coédition Beaux Arts Magazine & Le Figaro, , p. 30-41.

- Assouline 1996, p. 152.

- Jean-Marie Embs, Le cinéma cher à Hergé : plans, cadrages, rythme..., in Le rire de Tintin, p. 60.

- Anne Cantin, Avec le petit peuple de Chine, in Les arts et les civilisations vus par le héros d'Hergé, p. 82-91.

- Hélène Combis, « Tintin, la Chine du Lotus bleu décryptée en six points », sur franceculture.fr, France Culture, (consulté le ).

- Philippe Moreau Defarges, « De la SDN à l'ONU », Pouvoirs, no 109, (lire en ligne).

- Damien Eschbach, « Tintin et les mystères du Lotus bleu », sur uneautreasie.com, (consulté le ).

- Philippe Goddin, « De rencontres chinoises a germé Le Lotus bleu », dans Tintin à la découverte des grandes civilisations, , p. 62-65.

- Stéphanie Pioda, « Les poèmes peints des fleurs et des oiseaux », dans Tintin à la découverte des grandes civilisations, , p. 72-73.

- Stéphanie Pioda, « Un dragon pour un Empire », dans Tintin à la découverte des grandes civilisations, , p. 70-71.

- Stéphanie Pioda, « Attente au pays des Song », dans Tintin à la découverte des grandes civilisations, , p. 68-69.

- Quiz - Vous avez dit design ?, in Les arts et les civilisations vus par le héros d'Hergé, p. 152-153.

- Michael Farr, Tintin : Le rêve et la réalité, Bruxelles, Éditions Moulinsart, , 208 p..

- Antoine Jourdan, « « Les amis des Poldèves » : histoire d’un canular d’extrême droite », sur retronews.fr, Retronews, (consulté le ).

- Albert Algoud, Dictionnaire amoureux de Tintin, Plon, , 785 p. (ISBN 978-2259241380).

- Lofficier et Lofficier 2002, p. 51.

- Sylvain Lesage, « Chapitre 3. Pilotes d’essai. En Belgique, des « éditeurs sans édition » ? », dans Publier la bande dessinée : les éditeurs franco-belges et l’album, 1950-1990, Presses de l’enssib, coll. « Papiers », (ISBN 978-2-37546-082-5, lire en ligne).

- « L'Étoile mystérieuse », sur tintin.com (consulté le ).

- Sterckx 2015, p. 89.

- Peeters 1985, p. 7-8.

- Pierre-Yves Bourdil, Hergé, Bruxelles, Labor, (ISBN 978-2804005788), p. 27.

- Pierre Masson, On a marché sur la Terre : Essai sur les voyages de Tintin, Presses universitaires de Lyon, , 130 p. (ISBN 978-2729709105).

- Peeters 1985, p. 102.

- Peeters 1985, p. 7.

- Fresnault-Deruelle 1999, p. 89.

- Adrien Guillemot, Quel immense artiste, aussi ! Entretien avec Pierre Sterckx, in Les arts et les civilisations vus par le héros d'Hergé, p. 54-59.

- Peeters mars 1985, p. 10.

- Fresnault-Deruelle 1999, p. 89-90.

- Fresnault-Deruelle 1999, p. 14.

- Frédéric Soumois, Dossier Tintin : Sources, Versions, Thèmes, Structures, Bruxelles, Jacques Antoine, (ISBN 2-87191-009-X), p. 92.

- Fresnault-Deruelle 1999, p. 88.

- Conflit sino-japonais, in Les personnages de Tintin dans l'histoire, p. 51.

- Pascal Ory, Les Chinois et les Japonais, un regard influencé par l'amitié et la géopolitique, in Le rire de Tintin, p. 124.

- Franck Thibault, « Ceci n'est pas un cigare : Les Cigares du pharaon ou Le récit en trompe-l'œil », Belphégor : Littérature populaire et culture, no 4.1, (lire en ligne [PDF]).

- « Fang Se-Yeng », sur tintin.com (consulté le ).

- Cristina Álvares, « Tintin orphelin : Une approche du héros hergéen à travers le motif de l'enfant trouvé », Synergies Espagne, no 13, , p. 159-171 (lire en ligne).

- Vanessa Labelle, La représentation du paranormal dans les Aventures de Tintin (thèse), Université d'Ottawa, (lire en ligne [PDF]), p. 27.

- Jean-Marie Embs, Visions hallucinées, in Tintin et les forces obscures, p. 21-23.

- Frédéric Soumois, Incroyable mais vrai ?, in Tintin et les forces obscures, p. 51-53.

- Pascal Ory, Un témoignage sur le monde vu de l'Occident, in Le rire de Tintin, p. 120-121.

- Anne Catin, Géo, « Tintin : Les arts et les civilisations vus par le héros d'Hergé », Éditions Moulinsart, géo (23/10/2015 (ISBN 978-2-8104-1564-9 et 2-8104-1564-1), « Avec le petit peuple de Chine »

- Hélène Combis, « Tintin, la Chine du Lotus bleu décryptée en six points », sur France Culture, .

- « Record mondial d'enchères pour un dessin de Tintin : 3,2 millions d'euros ! », sur La Dépêche du Midi, (consulté le ).

- « Le Lotus bleu », sur madelen.ina.fr, Institut national de l'audiovisuel (consulté le ).

- Olivier Delcroix, « Tintin : les bonnes ondes du Lotus bleu sur France Culture », sur lefigaro.fr, Le Figaro, (consulté le ).

- « Les Aventures de Tintin : Le Lotus bleu », sur franceculture.fr, France Culture (consulté le ).

Notes

Annexes

Bibliographie

Versions du Lotus bleu et ouvrages consacrés à l'album

- Hergé, Le Lotus Bleu, Tournai, Casterman, , 62 p.

- Hergé, Jean-Marie Embs, Philippe Mellot et Philippe Goddin, Le Lotus bleu, Bruxelles, Moulinsart/Casterman, coll. « Les Archives Tintin », (ISBN 978-2-87424-200-7)Ouvrage composé de la version en couleur de l'album et de soixante-quatre pages d'archives et d'analyse.

- Jean-Michel Coblence (photogr. Yves Gellie), « Shanghai : Le réveil du dragon », Géo, Paris « Hors-série », no 1H « Tintin, grand voyageur du siècle », , p. 108-119.

- Pierre Fresnault-Deruelle, Les mystères du Lotus bleu, Éditions Moulinsart, , 32 p. (ISBN 2-87424-121-0).

- Claude Le Gallo, « Le Lotus bleu », Phénix, no 10, , p. 12-18.

- Patrick Mérand et Li Xiaohan, Le Lotus bleu décrypté, Sepia, , 63 p. (ISBN 978-2842801533).

- Léon Vandermeersch, « L'empire du Milieu », Philosophie Magazine, Paris « Hors-série », no 8H « Tintin au pays des philosophes », , p. 24-27.

Ouvrages sur Hergé et son œuvre

- Jean-Marie Apostolidès, Les métamorphoses de Tintin, Paris, Flammarion, coll. « Champs », (1re éd. 1984), 435 p. (ISBN 978-2-0812-4907-3).

- Pierre Assouline, Hergé, Paris, Gallimard, coll. « Folio », , 820 p. (ISBN 978-2-07-040235-9).

- Collectif, Tintin à la découverte des grandes civilisations, Le Figaro, Beaux Arts Magazine, , 128 p. (ISBN 978-2-8105-0029-1).

- Collectif, Tintin et les forces obscures, Le Point/Historia, , 130 p. (ISBN 979-1090956186).

- Collectif, Le rire de Tintin : Les secrets du génie comique d'Hergé, L'Express, Beaux Arts Magazine, , 136 p. (ISSN 0014-5270).

- Collectif, Tintin et le trésor de la philosophie, vol. Hors-série, Philosophie Magazine, , 100 p. (ISSN 2104-9246).

- Collectif, Les personnages de Tintin dans l'histoire : Les évènements de 1930 à 1944 qui ont inspiré l'œuvre d'Hergé, Le Point, Historia, , 130 p. (ISBN 978-2-7466-3509-8, ISSN 0242-6005).

.

. - Laurent Colonnier, Georges & Tchang : une histoire d'amour au vingtième siècle, City, éditions 12 bis, , 71 p. (ISBN 978-2-35648-378-2, OCLC 820626297).

- Pierre Fresnault-Deruelle, Hergé ou le secret de l'image : Essai sur l'univers graphique de Tintin, Éditions Moulinsart, , 142 p. (ISBN 2-930284-18-8).

.

. - Geoffroy Kursner, Hergé et la presse : Ses bandes dessinées dans les journaux du monde entier, Les Impressions nouvelles, , 608 p. (ISBN 978-2874499210).

- (en) Jean-Marc Lofficier et Randy Lofficier, The Pocket Essential Tintin [« Tintin [dans éditions Pocket Essential] »], Harpenden, Hertfordshire, Pocket Essentials, (ISBN 978-1-904048-17-6).

- Benoît Peeters, L'Œuvre Intégrale d'Hergé, vol. 3, Tournai, Rombaldi, , 282 p..

- Benoît Peeters, Hergé, fils de Tintin, Paris, Flammarion, coll. « Champs biographie », , 629 p. (ISBN 978-20812-6789-3, lire en ligne).

- Numa Sadoul, Entretiens avec Hergé : Édition définitive, Tournai, Casterman, coll. « Bibliothèque de Moulinsart », , 3e éd. (1re éd. 1975), 256 p. (ISBN 2-203-01708-2)

- Roger Faligot (interviewé) et Brieg F. Haslé, « Roger Faligot, les espions chinois et l'énigme du Lotus Bleu », dBD, no 22, , p. 48-51.

- Pierre Sterckx, L'art d'Hergé : Hergé et l'art, Gallimard, Moulinsart, , 240 p. (ISBN 9782070149544).