« Cartographie de la France » : différence entre les versions

→{{s-|XIX}} : + |

|||

| Ligne 142 : | Ligne 142 : | ||

=== {{s-|XIX}} === |

=== {{s-|XIX}} === |

||

==== Élaboration du cadastre général ==== |

==== Élaboration du cadastre général ==== |

||

[[Fichier:Bourg de Mozac cadastre de 1809.jpg|vignette|upright=1. |

[[Fichier:Bourg de Mozac cadastre de 1809.jpg|vignette|upright=1.2|Extrait du «Tableau d'assemblage du plan cadastral parcellaire de la commune de [[Mozac]] ([[Puy-de-Dôme]]), terminé sur le terrain le {{Date-|24|juin|1809}}. Échelle : {{unité|1|cm}} = {{unité|5000|m}}.]] |

||

En supprimant l’ensemble des impôts d’Ancien régime pour les remplacer par une contribution foncière unique répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières « à raison de leur revenu net », l'[[Assemblée Constituante]] jette les bases d’un cadastre en ordonnant par les lois d’août et septembre 1791 de lever des plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en sections, elles-mêmes divisées en parcelles. L'article {{1er}} du décret de la loi du 16 septembre 1791 précise : "''Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une commune, l'ingénieur chargé de l'opération fera d'abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la commune et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la commune.''"<ref>Rapport présenté à son Excellence le Ministre secrétaire d'État des finances, par le Commissaire royal du cadastre page 10</ref>. Basé sur les seules déclarations des propriétaires, la démarche est un échec. Un arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) crée une commission de sept membres qui propose la confection générale par “masses de culture”. L'arrêté des Consuls du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) en ordonne son exécution. {{Unité|1915|communes}} sont cadastrées mais les résultats sont jugés une nouvelle fois peu fiable du fait du système déclaratif<ref name="Cadastre-Hist2">{{Lien web |url=https://georezo.net/wiki/main/cadastre/pci/pci_histo |titre= Histoire du cadastre |site =https://georezo.net |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>{{,}}<ref name="Cadastr-Hist">{{Lien web |url=http://archives.creuse.fr/a/59/histoire-du-cadastre/ |titre= Histoire du cadastre |site =http://archives.creuse.fr |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. C'est finalement la loi du 15 septembre 1807 qui jette les bases du cadastre dit "napoléonien". L’ensemble des opérations cadastrales est régi par Le Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France, qui paraît en 1811. Ce texte organise le travail des services du cadastre pour la délimitation des parcelles et l’évaluation des terres<ref name="Cadastr-Hist"/>{{,}}<ref name="Cadastre-Hist3">{{Lien web |url=https://www.formesdufoncier.org/pdfs/Clergeot-OriginesFRANCAIS.pdf |titre= Aux origines du cadastre général parcellaire français |auteur= Pierre Clergeot |site =https://www.formesdufoncier.org |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. |

En supprimant l’ensemble des impôts d’Ancien régime pour les remplacer par une contribution foncière unique répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières « à raison de leur revenu net », l'[[Assemblée Constituante]] jette les bases d’un cadastre en ordonnant par les lois d’août et septembre 1791 de lever des plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en sections, elles-mêmes divisées en parcelles. L'article {{1er}} du décret de la loi du 16 septembre 1791 précise : "''Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une commune, l'ingénieur chargé de l'opération fera d'abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la commune et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la commune.''"<ref>Rapport présenté à son Excellence le Ministre secrétaire d'État des finances, par le Commissaire royal du cadastre page 10</ref>. Basé sur les seules déclarations des propriétaires, la démarche est un échec. Un arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) crée une commission de sept membres qui propose la confection générale par “masses de culture”. L'arrêté des Consuls du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) en ordonne son exécution. {{Unité|1915|communes}} sont cadastrées mais les résultats sont jugés une nouvelle fois peu fiable du fait du système déclaratif<ref name="Cadastre-Hist2">{{Lien web |url=https://georezo.net/wiki/main/cadastre/pci/pci_histo |titre= Histoire du cadastre |site =https://georezo.net |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>{{,}}<ref name="Cadastr-Hist">{{Lien web |url=http://archives.creuse.fr/a/59/histoire-du-cadastre/ |titre= Histoire du cadastre |site =http://archives.creuse.fr |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. C'est finalement la loi du 15 septembre 1807 qui jette les bases du cadastre dit "napoléonien". L’ensemble des opérations cadastrales est régi par Le Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France, qui paraît en 1811. Ce texte organise le travail des services du cadastre pour la délimitation des parcelles et l’évaluation des terres<ref name="Cadastr-Hist"/>{{,}}<ref name="Cadastre-Hist3">{{Lien web |url=https://www.formesdufoncier.org/pdfs/Clergeot-OriginesFRANCAIS.pdf |titre= Aux origines du cadastre général parcellaire français |auteur= Pierre Clergeot |site =https://www.formesdufoncier.org |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. |

||

| Ligne 150 : | Ligne 150 : | ||

En 1815, la France retourne à ses limites traditionnelles et le [[Dépôt de la Guerre]], réduit à l’inaction, réactive un projet de carte de France. Une Commission royale, présidée par l'astronome Laplace, est créée en 1817 et est chargée d’examiner le projet d’une nouvelle carte topographique répondant aux besoins des services publics et de l’armée. Elle doit être également combinée aux opérations cadastrales. Mais au cours de la période 1821-1827 la valeur géométrique des plans cadastraux est souvent de très mauvaise qualité. Un accord intervient entre le service du cadastre et le dépôt de la guerre pour rapprocher cadastre et carte topographique. Le dépôt de la guerre doit assurer la triangulation de premier et deuxième ordre, le cadastre celle de troisième ordre. Mais cette organisation ne pourra pas dépasser le stade du papier, faute de moyens financiers, humains et matériels<ref name="Cadastre-Hist4">{{Lien web |url=http://www.aftopo.org/download.php?matricule=411310 |titre= Les modalités de constitution du cadastre napoléonien |auteur= Pierre Clergeot |site =http://www.aftopo.org |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. Le règlement du 15 mars 1827 sur les opérations cadastrales marque un progrès notable en imposant une véritable triangulation faite au théodolite et en prescrivant une obligation d’étalonnage des appareils de mesure. La qualité géométrique des plans réalisés à partir de 1828 s’améliore de fait. En 1850, la plupart des plans napoléoniens ont été levés et publiés à l’exception de ceux de la [[Savoie]] (1875), du [[comté de Nice]] (1878) et de la [[Corse]] (1880)<ref name="Cadastre-Hist4"/>. |

En 1815, la France retourne à ses limites traditionnelles et le [[Dépôt de la Guerre]], réduit à l’inaction, réactive un projet de carte de France. Une Commission royale, présidée par l'astronome Laplace, est créée en 1817 et est chargée d’examiner le projet d’une nouvelle carte topographique répondant aux besoins des services publics et de l’armée. Elle doit être également combinée aux opérations cadastrales. Mais au cours de la période 1821-1827 la valeur géométrique des plans cadastraux est souvent de très mauvaise qualité. Un accord intervient entre le service du cadastre et le dépôt de la guerre pour rapprocher cadastre et carte topographique. Le dépôt de la guerre doit assurer la triangulation de premier et deuxième ordre, le cadastre celle de troisième ordre. Mais cette organisation ne pourra pas dépasser le stade du papier, faute de moyens financiers, humains et matériels<ref name="Cadastre-Hist4">{{Lien web |url=http://www.aftopo.org/download.php?matricule=411310 |titre= Les modalités de constitution du cadastre napoléonien |auteur= Pierre Clergeot |site =http://www.aftopo.org |consulté le= 16 mars 2018}}</ref>. Le règlement du 15 mars 1827 sur les opérations cadastrales marque un progrès notable en imposant une véritable triangulation faite au théodolite et en prescrivant une obligation d’étalonnage des appareils de mesure. La qualité géométrique des plans réalisés à partir de 1828 s’améliore de fait. En 1850, la plupart des plans napoléoniens ont été levés et publiés à l’exception de ceux de la [[Savoie]] (1875), du [[comté de Nice]] (1878) et de la [[Corse]] (1880)<ref name="Cadastre-Hist4"/>. |

||

=== Age d’or de la cartographie statistique (1826-1870) === |

|||

[[Fichier:Carte figurative de l'instruction populaire de la France.jpg|vignette|upright=1.2|La ''[[Carte figurative de l'instruction populaire de la France]]'', publiée par Charles Dupin en 1826 et inspirée par les travaux de [[Georg Hassel]] et {{Lien|langue=en|fr=August Friedrich Wilhelm Crome}}<ref name="GP 2007">[[Gilles Palsky]], [http://belgeo.revues.org/11893?lang=fr « Connections and Exchanges in European Thematic Cartography. The case of XIXth century choropleth maps »], dans ''Formatting Europe. Mapping a continent'', 2007.</ref> est la première [[carte choroplèthe]] de l'histoire<ref>{{chapitre|langue=en|prénom1=Michael|nom1=Friendly|titre=A Brief History of Data Visualization|titre ouvrage=Handbook of Data Visualization|année=2008|passage=39|doi=10.1007/978-3-540-33037-0_2|auteurs ouvrage=Chun-Houh Chen, Wolfgang Hardle et Antony Unwin|éditeur=Springer-Verlag|collection=Springer Handbooks of Computational Statistics|isbn=978-3-540-33036-3}}.</ref>{{,}}<ref name = "MF08">Michael Friendly, [http://www.math.yorku.ca/SCS/Gallery/milestone/milestone.pdf ''Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization''], 2008.</ref>.]] |

|||

La première carte statistique moderne est conçue vers 1826 par un préfet, le baron Dupin, qui réalise une Carte figurative de l'instruction populaire de la France, sur laquelle une échelle des valeurs du blanc au noir révèle l'opposition entre «une France obscure et une France éclairée». La méthode de dégradation de teinte adoptée par Dupin est connue jusqu'à la fin du XIXe sous le nom de « système Dupin », qui sera repris dans de nombreuses publications statistiques en France et ailleurs en Europe pour illustrer des phénomènes économiques et sociaux<ref>{{Harvsp|id=Palsky|Gilles Palsky|1996|p= 59-61}}.</ref>. La carte fait ressortir une opposition entre la France du Nord et la France du Sud, un aspect qui avait déjà était noté trois ans auparavant par le géographe Malte-Brun, à l’occasion de ses commentaires sur l'Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d'Algarve, du géographe vénitien Adriano Balbi. Malte-Brun remarque l extrême inégalité avec laquelle l instruction élémentaire est distribuée entre les provinces » et découvre, pour la France, le contraste le plus surprenant» entre le Nord et le Sud, ce qui fait qualifier la carte de Dupin de carte de la France obscure et de la France éclairée<ref>{{Harvsp|id=Palsky|Gilles Palsky|1996|p=64}}.</ref>. |

|||

==== Cartes des ingénieurs : première cartographie des flux routiers par Minard (1845) ==== |

|||

==== Premiers essais de polychromie (1872) ==== |

==== Premiers essais de polychromie (1872) ==== |

||

Version du 4 octobre 2021 à 16:16

La cartographie de la France est l’ensemble des opérations de conception, d’élaboration, de dessin et d'édition de cartes du territoire de la France, qu’il s’agisse de cartes géographiques, géologiques ou thématiques, sous forme papier ou numérique.

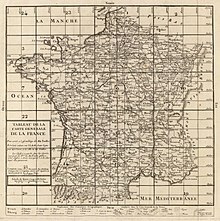

Si quelques cartes de France, en tant que tentatives de représentation du territoire national, existent avant le XVIe siècle, comme la table de Peutinger, Gallia, de Ptolémée, les portulans ou la carte de Bernardo Silvano (1511), la première carte dite moderne peut être attribuée à Oronce Fine (1525). Au XVIIe siècle, Nicolas Sanson (1600-1667) d’Abbeville est considéré comme le père de la cartographie française. Il ouvre la voie à de nouveaux cartographes que sont ses fils Nicolas II et Guillaume, ou son neveu Pierre Duval (1619-1683) ou Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766) ou Melchior Tavernier ou Alexis-Hubert Jaillot. Au XVIIIe siècle, à côté des cartes des géographes apparaît la carte de Cassini, la première carte topographique et géométrique établie à l'échelle du royaume de France dans son ensemble. Le XIXe siècle voit l’élaboration du cadastre et d’une nouvelle carte topographique de la France. Les cartes avec courbes de niveau apparaissent ainsi que les première cartes thématiques, mélangeant une représentation cartographique et des approches statistiques ou graphiques (Ménard, 1845), précurseurs des futures cartes sémiologiques (Bertin, 1967).

Le XXe siècle voit une accélération des techniques et de la qualité de la cartographie. La création de l'Institut national de l'information géographique et forestière (IGN) en 1940 constitue une date clé. A partir des années 1970 et du développement de l'informatique, la cartographie se transforme en géomatique. Au XXIe siècle, les progrès sont encore plus fulgurants avec l'essor prodigieux d'Internet et la démocratisation des outils informatiques toujours plus puissants et l’apparition de nouveaux concepts numériques qui révolutionnent la cartographie : les globes virtuels, le Web 2.0 (interactif, collectif), le Geoweb, Google Maps, les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.), la géolocalisation, l'open-data, offrant aux usagers une cartographie de la France toujours plus immersive et accessible.

Sur le plan de la technique cartographique, la France présente du fait de sa géographie des spécificités : les référentiels géographiques et systèmes de projection sont différents selon que l’on est sur des territoires métropolitains ou ultra-marins.

Parmi les acteurs de la cartographie, peuvent être différenciés les organismes de régulation, les producteurs de données et les éditeurs de cartes papiers ou numériques. Les filières de formation géomatique, très récentes, se développent également.

Histoire

Précurseurs des cartes modernes

Table de Peutinger (XIIe)

La Table de Peutinger est l'unique carte ancienne représentant le réseau routier cursus publicus de l'Empire romain, dessinée sur parchemin à la fin du XIIe siècle[1]. Elle est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO au titre de son inscription au Registre international Mémoire du monde en tant que patrimoine documentaire de l'Autriche, en 2007[2]. La table est composée de onze parchemins conservés (le plus à l'ouest étant perdu), assemblés pour former une bande de 6,82 m sur 0,34 m[3]. Si le format ne permet pas une représentation réaliste des paysages, les distances, exprimées en milles romains, ou dans d'autres unités si elles étaient en cours dans une région, étaient relativement détaillées et permettaient de se faire une idée précise du temps pour aller d'un endroit à un autre. La Table comporte toutefois des erreurs de copistes, comme Grenoble qui est nommée Culabone alors que le nom classique antique de cette ville est Cularone (Cularo)[4].

Portulans (XIIIe-XVe)

Les Portulans, appelés plus exactement cartes nautiques, sont des documents élaborés par des marins et destinés à des marins. Les marins italiens de la fin du XIIIe siècle et du XIVe siècle n'ont pas encore connaissance d'un quelconque système de coordonnées, système qui ne sera redécouvert qu'avec la récupération de la Géographie de Ptolémée, ces documents sont dépourvus de toute indication de latitude ou de longitude mais présentent des roses des vents d'où partent des rhumbs, lignes indiquant aux pilotes la route à suivre entre deux points donnés. Leur exactitude reste donc très approximative[5]. La France de l'Italien Battista Agnese (1543) ou du Portugais Diogo Homem (1559) présente ainsi des tracés côtiers tellement sinueux et tellement éloignés de la réalité qu’ils en sont caricaturaux. Quand il se hasarde sortir de la nomenclature purement littorale, le cartographe commet parfois des erreurs grotesques comme sur la carte de Conte Freducci 1497 qui place la Normandie entre Loire et Garonne[6].

-

Atlas catalan (1375)

-

Portulan de la Mediterranée de Diogo Homem (1570)

Gallia, de Ptolémée (150, redécouverte au XVe)

Selon le géographe français Lucien Gallois, la source principale d'Oronce Fine pour l'élaboration de sa carte de 1515 est constituée des cartes et des tables cosmographiques établies par Ptolémée dans sa Géographie, un traité rédigé vers l'an 150. Ce document est une compilation des connaissances sur la géographie du monde à l’époque de l’Empire romain, ignoré par l'Occident médiéval jusqu’au XVe siècle. D’abord traduite en latin à Florence en 1409, cette Géographie se répand ensuite dans toute Europe occidentale d’abord sous forme manuscrite, puis à partir de 1475 grâce à l’imprimerie. Conscients de certaines erreurs de Ptolémée, la plupart des éditeurs offrent à partir de 1482 une France plus ou moins modernisée à côté de la Gallia antiqua. Une des principales erreurs est l’extension excessive donnée à l'écoumène, de 180° d’est en ouest alors on ne compte guère que 130° de l'extrémité occidentale de Europe à l'extrémité orientale de l'Asie, contribuant à étirer exagérément la carte en longitude[7].

Cartes locales médiévales

Une autre catégorie de carte est à mentionner pour la période médiévale : les cartes locales ou régionales. Il s’agit de cartes terrestres qui ne sont ni des cartes du monde, ni des portulans ni les cartes redécouvertes de Ptolémée. Elles sont relativement peu nombreuses mais de caractère très varié. La première carte de ce type recensée en France et conservée jusqu’à nos jours date, selon P.D. Harvey, de 1357. Elle a été établie dans le cadre d’un différend surgi sur la nation de l’université à laquelle appartenait un étudiant de Geertruidenberg et présente le point de vue d’une partie sur la frontière coutumière entre les deux. Il se compose de lignes marquant la Meuse (Meuse) et de quelques noms de lieux[8].

Mais c’est surtout au XVe siècle que ces cartes locales se développent en France. François de Dainville, géographe français (1909-1971), en a fait un recensement. Il s'agit notamment de plans de villes - l'un, aujourd'hui perdu, est le plan d'Avignon commandé en 1491, un autre, conservé, est un plan de Rodez établi en 1495. Il s'agit d'un dessin à l'encre, qui donne des élévations complètes des façades de rue tout au long de la ville, montrant des détails architecturaux, avec de nombreux noms et autres notes. Ces cartes peuvent couvrir de vastes étendues, comme la carte du milieu du XVe siècle du comté de Gapençais (Drôme, Basses Alpes, Hautes-Alpes), qui couvre une superficie d’une quarantaine de milles carrés. D’autres couvrent de petites surfaces, comme quelques pâturages à Tillenay (Côte-d'Or) en 1467, ou les marais de Scamandre en Camargue (Bouches-du-Rhône) en 1479[9].

XVIe siècle

Carte d'Oronce Fine (1525), plus ancienne carte « moderne » de la France

Oronce Fine est l’auteur de la première carte « moderne » de France (dénommée Nova totius Galliae descriptio) dressée et publiée en France même, qui connut cinq éditions entre 1525 et 1557[10]. Par certains traits, celle-ci se rattache aux cartes issues de la Géographie de Ptolémée (projection trapézoïdale, divisions en climats), mais le cartographe français en améliore nettement les contours. En géographe mathématicien, Oronce Fine était préoccupé par le calcul des longitudes et latitudes et il mit au point à cet effet un « méthoroscope géographique », astrolabe modifié par l'adjonction d’une boussole. Dans sa Cosmographia (1530), il donne les coordonnées de cent vingt-quatre villes françaises, tantôt empruntées à Ptolémée, tantôt corrigées et complétées par ses propres observations. Par ailleurs, Fine fait cohabiter toponymes anciens et modernes « afin de satisfaire à ceulx qui se délectent à lire les anciennes histoires de la dicte Gaule ». Cette France-Gaule englobe d’ailleurs toute la rive gauche du Rhin ainsi que le Nord de l'Italie ; les Alpes, réduites à quelques taupinières, ne constituent en rien un obstacle aux ambitions italiennes des rois de France...

Guides routiers

Les cartes routières n’existent pas encore, mais l’année 1553 marque une vraie révolution dans la connaissance des routes avec la parution de la guide des chemins de France[11]. Ce guide, se distingue des autres documents de l’époque par la richesse de son contenu, la concision de son style et sa grande maniabilité. Il servira de modèle ultérieurement à de nombreux guides similaires. Un certain nombre d’itinéraires y sont décrits avec des descriptifs des régions ou de villes concernées[12].

Nicolas de Nicolay reçoit par deux fois (1567 et 1570) commission royale pour décrire « en général et en particulier» le royaume de France. Chargé de cartographier chaque région, il perfectionne son programme, y incluant la description de la situation, des limites, de l'origine des peuples, des fleuves, des forêts et leurs officiers… les paroisses avec le nombre des feux. Sont ainsi décrits le Berry, le Bourbonnais et le Lyonnais[13]

Écoles cartographiques

On assiste, du XVe au XVIIIe siècle, au rayonnement successif d'écoles cartographiques, dont le déplacement reproduit celui des grands pôles d'activité économique : les Portugais d'abord avec l'école de Sagres, puis les Allemands (jusqu'en 1540) en Bavière et sur les bords du Rhin. Ils sont eux-mêmes éclipsés par l'école flamande dont l'apogée, en 1580, coïncide avec la suprématie d'Anvers. L’école élisabéthaine triomphe à son tour, à Oxford, et l'école hollandaise à Leyde[14].

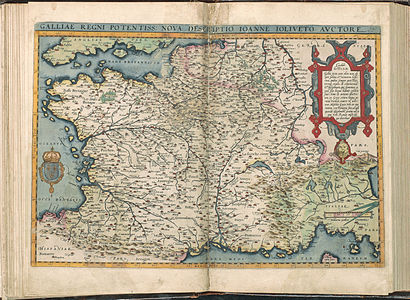

Gérard Mercator, géographe et navigateur (1512-1594), représente le monde connu (1569) sous la forme d'un ensemble de 18 feuilles. Il utilise une projection originale (dite de Mercator) respectant les angles, encore employée pour toutes les cartes marines et pour certains planisphères d’atlas. En 1558, Mercator publie une carte d’Allemagne au 1 / 1200000. Abraham Ortelius (1527-1598), Flamand et disciple de Mercator, publie en 1570 le Theatrum orbis terrarum qui, avec 53 planches comportant 70 cartes, peut être considéré comme le premier grand atlas universel. En 1595, un an après la mort de Mercator, parait l'atlas qui porte son nom[14].

En France, l'école de cartographie de Dieppe, fondée par Pierre Desceliers (1500–1553), est célèbre pour la réalisation d'une importante série de mappemondes connues sous le nom de « cartes de Dieppe » réalisées dans cette ville portuaire au cours du XVIe siècle. Ses cartographes possédaient des connaissances approfondies en mathématiques et faisaient preuve d'une ample maîtrise des différentes projections cartographiques utilisées à l'époque.

-

Atlas d'Abraham Ortelius (1570) - descriptif associé à la planche 16.

-

Atlas d'Abraham Ortelius (1570) - planche 16 représentant la France (Gallia).

XVIIe siècle

Premiers cartographes français

Si les premiers cartographes sont hollandais, en France c’est Nicolas Sanson (1600-1667) d’Abbeville qui est considéré comme le père de la cartographie française, et il régna longtemps sur celle-ci avec ses fils Nicolas II et Guillaume, et son neveu Pierre Duval (1619-1683) également d'Abbeville, et Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766), considéré souvent comme son petit- fils, mais qui fut plutôt l’héritier de son fond géographique, et géographe connu lui-même[15].

De nombreux intervenants sont à différencier dans la publication de ces cartes[15] :

- l’auteur de la carte, celui qui l’a levée sur le terrain ou qui, à cette époque, l’a beaucoup plus souvent établie sur la base de documents déjà existants (quand il ne l’a pas franchement copiée sur un autre auteur) ;

- le graveur, dont le talent était essentiel, et qui partageait parfois son travail avec d’autres pour la gravure des cartouches ou ornements ;

- le promoteur de la carte, celui qui la faisait dresser et en assurait le financement, souvent confondu avec l’éditeur ou le marchand, qui faisait aussi appel à un coloriste ou à un enlumineur.

Comme beaucoup des cartographes reconnus ont exercé successivement ces diverses fonctions, et qu’il s’agit dans bien des cas de dynasties ayant exercé pendant les XVIIe et XVIIIe siècles, il est bien difficile à un non spécialiste de faire la différence.

Par ordre chronologique, les principales cartes françaises produites au XVIIe siècle sont les suivantes[16] :

- 1632 - la Carte géographique des Postes qui traversent la France, par Melchior Tavernier, graveur et imprimeur ordinaire du Roi. Ce n’était donc pas un géographe lui-même mais un graveur et un éditeur. Il publia ainsi des cartes d’ingénieurs militaires, puis celles de Nicolas Sanson dont il avait découvert le talent.

- 1634 - les Cartes générales de toutes les provinces de France par Christophe Tassin, géographe ordinaire du Roi ;

- 1642 - le Théâtre des Gaules de Jean Boisseau, enlumineur du Roi pour les cartes marines et géographiques. Sur sa carte de France est tracée « la route des postes et grands chemins, allant de la ville de Paris aux principales villes et extrémités de cet Etat... œuvre nécessaire à tous maréchaux des logis, fourriers et voyageurs... » ;

- 1674 - la Carte particulière des environs de Paris par M.M. de l’Académie des sciences. Enfin une carte établie scientifiquement, ce qui n’était pas encore le cas pour celles de Sanson. Malheureusement et très curieusement, elle ne comporte encore le tracé d’aucune route. Ce n’était donc pas le problème majeur aux environs de Paris pour Louis XIV !

- 1681 - L'Atlas Nouveau d'Alexis-Hubert Jaillot (1632-1712), d’une des familles de cartographes les plus connues. Le fondateur Alexis-Hubert était d’ailleurs venu à la géographie en épousant une fille de Nicolas Berey, puis en éditant les œuvres de Nicolas Sanson et de ses descendants. Il produit en particulier la première carte particulière des postes de France, ce qui fut une des spécialités de sa maison d’édition jusqu’au milieu du XVIIIe siècle avec la publication annuelle d'une liste et d’une carte des routes de poste ;

- 1695 - L’atlas royal de Nicolas de Fer (1646-1720). Bien que sa réputation ne soit pas des meilleures comme géographe, il présente l'avantage d'y faire figurer les routes. Il avait succédé à son oncle, déjà marchand en taille-douce et enlumineur de cartes géographiques. Il grave lui-même peu de cartes mais fait travailler plusieurs graveurs et publie de nombreux atlas, aussi bien des côtes de France que des villes d’Europe.

-

Capitaineries et côtes de Camargue, Christophe Tassin.

-

côtes de Picardie et Normandie, Christophe Tassin.

-

Plan de la ville de Paris (v. 1648), Jean Boisseau.

-

Les Pyrénées (v. 1694), Alexis-Hubert Jaillot.

Premières cartes thématiques : carte des postes de Tavernier (1632) et carte hydrographique de Sanson (1634)

Selon Gilles Palsky, la Carte géographique des postes qui traversent la France conçue en 1632 à l'initiative de l'éditeur-imprimeur de Nicolas Sanson, Melchior Tavernier peut être considérée comme la première carte thématique. Destinée aux voyageurs, elle figure le réseau des routes royales et l'emplacement des relais de chevaux (les postes). La carte est plusieurs fois rééditée, mise à jour et copiée[17]. Comme le souligne Guy Arbellot, « C'était la première fois qu'on traçait des itinéraires routiers sur une carte de France destinée au public — aucun géographe ne s'y était risque jusque là — et la première fois également qu'on publiait cette carte de France entièrement consacrée à un sujet aussi spécialisé. Rien de comparable en effet avec les travaux des autres géographes contemporains qui s'attachaient à remplir leurs cartes d'un maximum de renseignements topographiques, sans toutefois faire d'autre référence au système routier qu'en figurant les principaux ponts". [18]

Nicolas Sanson édite deux ans plus tard, en 1634, la première carte hydrographique de la France. Sanson insiste sur la précision nouvelle qu'elle offre sur les rivières en regard des cartes habituelles: « J'ai tracé dans cette carte leurs cours, leurs rencontres, et remarqué leurs noms, au moins de ceux que l’espace d'une feuille a pu comprendre: et j'espère ami lecteur que tu y en trouvera un grand nombre qui ne se sont vues ni dans les cartes générales, ni même dans les plus particulières ». La carte porte également la délimitation, gouachée, des grands bassins hydrographiques. A la différence de la carte des postes, elle n'est imitée que près de cent quarante ans [19]. Dupain-Triel, ingénieur-cartographe du département des Mines, réalise en effet en 1781 la Carte générale des fleuves, des rivières et des principaux ruisseaux de la France, avec les canaux actuellement construits, une carte avec un graphisme proche de celui de la carte de Sanson, mais avec beaucoup plus d'informations (villes, chemins, limites de généralités). Cette carte traduit en particulier l'intérêt nouveau porté, après 1750, au développement de la navigation intérieure[20].

Vers une cartographie de précision : la méridienne de Picard (1669)

En 1669, l'abbé Picard va être amené à mesurer un degré de méridien[21], dans le but défini par Colbert de cartographier la France de façon géométrique ; la région « prototype » est la région parisienne, l'emplacement de la méridienne se trouve à l'est de Paris, entre Malvoisine[N 1] et Sourdon-Amiens. C'est l'abbé qui, le premier, va adapter des « lunettes d'approche, au lieu des pinnules, sur ses instruments : quart de cercle et secteur, avec une bien plus grande justesse que celle que l'on avait jusqu'alors[22]».

XVIIIe siècle

Méridienne de Cassini (1683-1718)

En 1683, « Sa Majesté ordonne aux Mathématiciens de l'Académie des Sciences de continuer l'entreprise [de Picard] et de prolonger vers le Septentrion & vers le Midi jusques aux confins du Royaume, une Ligne Méridienne qui passât par le milieu de l'Observatoire de Paris[23]. ». Les travaux débutent : J.-D. Cassini, chargé des opérations, se dirige vers le Sud et de La Hire part vers le Nord. Après la mort de Colbert (), les travaux s'arrêtent, reprennent en 1700-1701, avec, pour aider son père la participation de Jacques Cassini ; ils s'arrêtent de nouveau pour n'être repris et terminés qu'en 1718 par Jacques Cassini, Maraldi et le fils de La Hire[24].

Création du corps des ingénieurs géographes (1696-1791)

Cartes de géographes

Dans la continuité des travaux des premiers cartographes français comme Nicolas Sanson (1600-1667) d’Abbeville, considéré comme le père de la cartographie française, et ou de ses fils Nicolas II et Guillaume, ou son neveu Pierre Duval (1619-1683) ou Gilles Robert de Vaugondy (1688-1766) ou Melchior Tavernier ou Alexis-Hubert Jaillot du XVIIe siècle, les oeuvres suivantes peuvent être citées pour le XVIIIe siècle[25] :

- 1700 - Premières publications des cartes de Guillaume Delisle (1675-1726), d’une famille de géographes dont les œuvres marqueront tout le XVIIIe siècle. Son père Claude était déjà lui-même géographe et historien. Il suit les leçons de Cassini et à 25 ans réforme les longitudes données par Ptolémée. Élu en 1702 à l’Académie des sciences, il est nommé en 1718 premier géographe du Roi par la faveur de son élève Louis XV. Il publie de nombreuses cartes comme celles de l’Artois, gravée par Berey, de la Champagne, de la Normandie, avec la densité caractéristique des villages de cette province, du Maine et du Perche, de la généralité d’Orléans avec le canal de Briare et une légende particulière pour les chemins romains et les chaussées le long de la Loire, de la Bourgogne, du Bordelais et du Périgord, du Béarn, de la Bigorre et de l’Armagnac et enfin de la Provence et des terres adjacentes.

- 1703 - Les montagnes des Cévennes dans le Languedoc par Jean- Baptiste Nolin (1657-1708), géographe un peu moins connu, mais cependant nommé géographe du Roi en 1701. Il est plutôt graveur que géographe, ayant surtout contrefait d’autres auteurs pour la publication de ses atlas

- 1712 - Carte des routes royales traversant la généralité de Tours par Poictevin. Pour la première fois, ce n’est plus l’œuvre d’un géographe, mais d’un ingénieur, et elle annonce pour bientôt le bureau des dessinateurs des Ponts et Chaussées. Poictevin est un ingénieur bien connu du règne de Louis XIV. Mais on cite d’habitude les turcies et levées parce que la navigation sur la Loire était toujours le moyen de transport principal. En réalité, Poictevin est chargé par Colbert de tous les travaux des Ponts et Chaussées dans les généralités d’Orléans, Tours, Bourges, Moulins et Riom, aussi bien de la route d’Étampes que des ponts sur la Loire et l’Allier ; ).

- 1730 - Carte générale des monts Pyrénées par Roussel, un ingénieur géographe militaire. À côté de la création du corps des ingénieurs géographes, les ingénieurs du corps des fortifications continuent au XVIIIe siècle d’exercer leur art cartographique dans un domaine un peu plus restreint, qui devait conduire aux atlas des places. Dans tous les cas, les activités de ces ingénieurs se limitèrent naturellement aux zones frontières.

Cartes des routes de poste

Dès 1716, les Livres de Postes fournissent, tous les ans une carte sommaire du réseau. Ces ouvrages, qui n’ont rien de décoratif, sont les guides du voyageur de l’époque. Ils décrivent précisément les trajets entre les grandes villes en laissant au lecteur la charge de combiner, à l’aide de la carte, les routes entre-elles pour construire leurs itinéraires. L’utilité de ces cartes aux yeux du pouvoir est avérée par la mise en place d’un privilège royal d’édition de la carte officielle des postes au profit de la famille Jaillot. Leur utilité aux yeux du public semble évidente puisque plusieurs publications de cartes concurrentes apparaissent malgré le privilège (Routes des Postes du Royaume de France de Nicolas de Fer (1700-1728, 1761), Carte du Royaume de France où sont tracées exactement les Routes de Postes par Robert de Vaugondy (1758)). Il y a là incontestablement une demande à satisfaire[26].

Naissance de la cartographie moderne : de la Nouvelle carte de France au 1/1 000 000e (1744) ...

... à la carte de Cassini au 1/86 400e (1797)

La carte de Cassini est la première carte topographique et géométrique établie à l'échelle du royaume de France dans son ensemble. Il serait plus approprié de parler de carte des Cassini, car elle a été dressée par la famille Cassini, principalement César-François Cassini (Cassini III) et son fils Jean-Dominique Cassini (Cassini IV) au XVIIIe siècle. L'échelle adoptée est d'une ligne pour cent toises, soit une échelle de 1/86 400 (une toise vaut 864 lignes). Cette carte constitue pour l'époque une véritable innovation et une avancée technique décisive. Elle est la première carte à s'appuyer sur une triangulation géodésique dont l'établissement a pris plus de soixante ans. Les quatre générations de Cassini se sont succédé pour réaliser ce travail. La carte ne localise pas précisément les habitations ou les limites des marais et forêts, mais le niveau de précision du réseau routier représenté est tel qu'en superposant des photos satellite orthorectifiées aux feuilles de la carte de la France, on obtient de spectaculaires résultats[27].

Après les cartes, les plans de routes : l’atlas de Trudaine

L'Atlas des routes de France dit Atlas de Trudaine figure parmi les plus grands atlas géographiques routiers de France. Cet atlas, réalisé entre 1745 et 1780 sur ordre de Daniel-Charles Trudaine, administrateur des Ponts et Chaussées, vise à cartographier finement les routes et leurs abords (pentes, ouvrages, franchissement de cours d’eau en particulier). Il donne une valeur informative considérable sur les paysages proches des routes à la fin du XVIIIe siècle et reste à cet égard une source de première importance pour les historiens de cette période et pour ceux qui souhaitent comprendre l’évolution des paysages et des écosystèmes (écologie rétrospective, histoire de l’environnement).

L’atlas est réalisé sous l’égide de deux administrateurs chevronnés dans le domaine des ponts et chaussés : Daniel-Charles Trudaine et son fils, Jean-Charles Philibert Trudaine de Montigny. Ce travail considérable n’est pas uniquement familial puisqu’il a nécessité la mobilisation de nombreux dessinateurs et ingénieurs, dont le plus connu est Jean-Rodolphe Perronet (1708-1794), qui accède au statut de chef du bureau des dessinateurs en 1747 et occupe la direction de l’École royale des ponts et chaussées jusqu’en 1794[28].

Le personnel des Ponts et Chaussées de toutes les intendances est mobilisé, avec des équipes de sous-ingénieurs responsables des levées de cartes. Ils sont encadrés sur le terrain par des ingénieurs, eux-mêmes dirigés par un ingénieur en chef. Ils sont formés pour appliquer une méthode cartographique précise. Les ingénieurs effectuent des opérations de lever qui aboutissent à la réalisation d’une minute. Les travaux de terrain font notamment appel au principe de la triangulation, ce qui permet d’obtenir un positionnement très précis des lieux. Ce procédé n’est appliqué qu’à des points fixes majeurs du territoire, comme les clochers ou les tours. À la fin des années 1740, le travail de cartographie est entamé et les plans sont peu nombreux. Les minutes sont envoyées à Paris afin que le dessin final des cartes soit pris en charge par des dessinateurs spécialisés[29]. Au final, cet atlas réunit plus de 3 000 grandes planches manuscrites et aquarellées, classées en 62 volumes.

Premiers cadastres partiels

À partir de la fin du XVIIe siècle, tous les pays européens essaient de réformer leurs systèmes fiscaux en y introduisant des cadastres pour répondre aux besoins monétaires croissants causés par la guerre et la croissance de l'administration en élargissant le nombre des sujets imposables. En France est ainsi créée en 1695 par Pontchartrain la capitation (déclaration du 18 janvier 1695) pour subvenir aux dépenses de la guerre de la Ligue d'Augsbourg, et en 1710 du dixième, impôt proportionnel sur le revenu personnel de tous les propriétaires. Parallèlement, une autre tendance s'affirme : les administrateurs essaient de donner une base à la répartition du tribut, visant à mesurer et estimer les immeubles et rendu actuels les cadastres, instruments de relèvement et d'estimation déjà existants depuis longtemps, puisque dans le Midi de la France, et précisément au sud d'une ligne idéale unissant approximativement Bordeaux à Lyon, des cadastres existaient au moins à partir du XVIe siècle[30].

Dans les pays voisins des cadastres régionaux voient le jour. En Italie, débutent en 1697 les travaux du cadastre piémontais puis en 1718 ceux du cadastre milanais. En Espagne sont entrepris les travaux du cadastre en Aragon en 1714-1718, ceux de Valencia en 1715, ceux de la Catalogne en 1716 puis Mallorca en 1728. Un cadastre est créé en Savoie en 1728[31]. En France, on assiste dans ces mêmes années à des essais partiels de réforme, destinés à revoir dans quelques généralités en pays d'élections la perception de la taille, impôt traditionnel sur le revenu. Mais ce n'est qu'à partir de 1740 que, à l'initiative de l'intendant de Limoges, Louis-Urbain-Aubert de Tourny, sont mises en œuvre des procédures qui aboutissent à la création d'un cadastre. Tourny soutenu par l'Intendant des finances Trudaine, connaisseur des cadastres ayant été intendant d'Auvergne, prend la décision d'envoyer dans les paroisses de sa généralité plusieurs arpenteurs jurés qui, aidés par quelques habitants du lieu, procèdent à l'arpentage et à l'estimation de l'élection d'Angoulême[32].

Anne Robert Jacques Turgot, successeur de Tourny à Limoges, améliore la procédure en changeant aussi les instruments de relevé. Les commissaires qui se rendaient dans les paroisses pour assister à la confection du rôle, étaient en effet munis d'éléments objectifs : les plans parcellaires des héritages élaborés à l'aide de la planchette[33]. En treize ans passés en Limousin, Turgot ne réalise toutefois que l'arpentage de trois paroisses[34].

En avril 1763, le Contrôleur général des finances Henri Bertin publie un édit décrétant la création d'un cadastre général du royaume. Cette démarche apparaît donc comme la réponse française aux difficultés financières dues à la guerre de Sept Ans, désastreuse pour toutes les puissances belligérantes. La création du cadastre amenait en effet avec elle la transformation des vingtièmes d'impôts proportionnels en impôts de répartition. Des précautions sont toutefois prises dans l'édit où on affirme solennellement dans le préambule que le cadastre ne porte pas « atteinte aux privilèges qui se trouveront bien établis », concept renforcé à la fin du premier article où il est dit que les « privilèges des propriétaires et possesseurs des dits biens, et sans y préjudicier » seraient pris en compte[35]. L'intendant des finances d'Ormesson, entreprend de consulter l'ensemble des intendants provinciaux qui émettent des réponses globalement positives, et, aidé par l'Intendant des finances Trudaine, confie à Harvouin une mission de voyage d'étude en Italie. Harvouin découvre l'existence d'un cadastre géométrique et parcellaire avec une estimation réalisée par des ingénieurs, modèle qu'il propose d'importer en France. Mais ni d'Ormesson, ni Harvouin ne pouvaient prévoir que la consultation des intendants provinciaux et la mission en Italie se dérouleraient au moment même où commençait une crise politique si grave qu'on l'a comparée à la Fronde. Le projet de cadastre et de réforme fiscale échoue[36].

En 1775 Turgot, devenu Contrôleur des Finances, essaye de mettre en pratique le plan de réforme fiscale qu'il avait esquissé en 1763-1764 et mis en œuvre dans le Limousin, un plan qui, associant la création du cadastre à la concertation avec les propriétaires, excluait la voie du commissaire et de la centralisation. Mais il entre en disgrâce et le projet est abandonné[37]. Parallèlement l'autre base de répartition, celle réalisée par l'intendant de Paris et en particulier par Bénigne de Sauvigny, le vrai créateur des plans par masses de culture, s'impose comme la voie la plus réaliste pour réformer l'impôt foncier. La déclaration du 11 août 1776 qui concédait l'autorisation de la création de cadastres par arpentages généraux, en est la preuve la plus concrète[37].

Des cartes marines bien plus précises

Coopération franco-britannique (1783-1800)

Création des départements : un nouveau cadre homogène pour la représentation cartographique nationale

XIXe siècle

Élaboration du cadastre général

En supprimant l’ensemble des impôts d’Ancien régime pour les remplacer par une contribution foncière unique répartie par égalité proportionnelle sur toutes les propriétés foncières « à raison de leur revenu net », l'Assemblée Constituante jette les bases d’un cadastre en ordonnant par les lois d’août et septembre 1791 de lever des plans de masses présentant la circonscription de la commune et sa division en sections, elles-mêmes divisées en parcelles. L'article 1er du décret de la loi du 16 septembre 1791 précise : "Lorsqu'il sera procédé à la levée du territoire d'une commune, l'ingénieur chargé de l'opération fera d'abord un plan de masse qui présentera la circonscription de la commune et sa division en sections, et formera ensuite les plans de détail qui composeront le parcellaire de la commune."[38]. Basé sur les seules déclarations des propriétaires, la démarche est un échec. Un arrêté du 11 messidor an X (30 juin 1802) crée une commission de sept membres qui propose la confection générale par “masses de culture”. L'arrêté des Consuls du 12 brumaire an XI (3 novembre 1802) en ordonne son exécution. 1 915 communes sont cadastrées mais les résultats sont jugés une nouvelle fois peu fiable du fait du système déclaratif[39],[40]. C'est finalement la loi du 15 septembre 1807 qui jette les bases du cadastre dit "napoléonien". L’ensemble des opérations cadastrales est régi par Le Recueil méthodique des lois, décrets, règlements, instructions et décisions sur le cadastre de la France, qui paraît en 1811. Ce texte organise le travail des services du cadastre pour la délimitation des parcelles et l’évaluation des terres[40],[41].

La nouvelle carte d'état-major au 1/80 000e (1827-1880)

En 1815, la France retourne à ses limites traditionnelles et le Dépôt de la Guerre, réduit à l’inaction, réactive un projet de carte de France. Une Commission royale, présidée par l'astronome Laplace, est créée en 1817 et est chargée d’examiner le projet d’une nouvelle carte topographique répondant aux besoins des services publics et de l’armée. Elle doit être également combinée aux opérations cadastrales. Mais au cours de la période 1821-1827 la valeur géométrique des plans cadastraux est souvent de très mauvaise qualité. Un accord intervient entre le service du cadastre et le dépôt de la guerre pour rapprocher cadastre et carte topographique. Le dépôt de la guerre doit assurer la triangulation de premier et deuxième ordre, le cadastre celle de troisième ordre. Mais cette organisation ne pourra pas dépasser le stade du papier, faute de moyens financiers, humains et matériels[42]. Le règlement du 15 mars 1827 sur les opérations cadastrales marque un progrès notable en imposant une véritable triangulation faite au théodolite et en prescrivant une obligation d’étalonnage des appareils de mesure. La qualité géométrique des plans réalisés à partir de 1828 s’améliore de fait. En 1850, la plupart des plans napoléoniens ont été levés et publiés à l’exception de ceux de la Savoie (1875), du comté de Nice (1878) et de la Corse (1880)[42].

Age d’or de la cartographie statistique (1826-1870)

La première carte statistique moderne est conçue vers 1826 par un préfet, le baron Dupin, qui réalise une Carte figurative de l'instruction populaire de la France, sur laquelle une échelle des valeurs du blanc au noir révèle l'opposition entre «une France obscure et une France éclairée». La méthode de dégradation de teinte adoptée par Dupin est connue jusqu'à la fin du XIXe sous le nom de « système Dupin », qui sera repris dans de nombreuses publications statistiques en France et ailleurs en Europe pour illustrer des phénomènes économiques et sociaux[46]. La carte fait ressortir une opposition entre la France du Nord et la France du Sud, un aspect qui avait déjà était noté trois ans auparavant par le géographe Malte-Brun, à l’occasion de ses commentaires sur l'Essai statistique sur le Royaume de Portugal et d'Algarve, du géographe vénitien Adriano Balbi. Malte-Brun remarque l extrême inégalité avec laquelle l instruction élémentaire est distribuée entre les provinces » et découvre, pour la France, le contraste le plus surprenant» entre le Nord et le Sud, ce qui fait qualifier la carte de Dupin de carte de la France obscure et de la France éclairée[47].

Premiers essais de polychromie (1872)

Carte au 1/50 000e en courbes de niveau (1880, abandon en 1883)

Le relief est représenté dans les cartes topographiques pendant tout le XIXe siècle et même au-delà par des lignes de plus grande pente, apparaissant sous forme de hachures sur la carte. La représentation par des lignes d'égale altitude ou courbes de niveau, plus abstraite mais aussi plus rapide à graver, a été progressivement adoptée, surtout par les états étrangers, notamment en Europe centrale, mais plus tardivement en France. Dès le Premier Empire cette technique est utilisée pour des levés spécifiques de places fortes, île de Porquerolles notamment[48].

Alors qu’en Belgique, à partir de 1866 est publiée une carte en courbes de niveau au 1/40 000e issue de levés au 1/20 000e et en Suisse, la « Carte topographique de la Suisse » ou « carte Dufour » est publiée à partir de 1872, en France, un projet de carte en courbes de niveau sur la base des levés au 1/50 000e est adopté en 1880 après la présentation d’une première feuille de Commercy correspondant à un quart de la feuille Commercy au 1/80 000e. Mais le projet est abandonné par le Dépôt de la Guerre en 1883. En deux ans seulement de production effective, le Dépôt de la guerre est parvenu à graver les zincs de 62 feuilles, couvrant la Lorraine et le nord de la Franche-Comté[49].

Alors que les tirages agrandis au 1/50 000e la carte d'état-major du type 1889, produits à bas coûts et vendus à bas prix, avec un relief en hachures, obtient un franc succès public en France, le Dépôt de la guerre poursuit des expérimentations du même ordre que le type 1880, comme une carte des environs de Paris publiée au 1/20 000e en 36 feuilles. Mais la couverture du territoire est limitée et en 1913, les officiers estiment qu'à ce rythme, il faudrait 200 ans pour couvrir tout le territoire. Et de fait il faudra attendre les années 1970 pour avoir une couverture complète du territoire en lignes de niveau[50].

Cartes des explorateurs

Atlas historique de Schrader (1893)

Atlas général Vidal-Lablache (1894)

XXe siècle

Atlas de l'Indochine : Pavie (1903), service géographique de l'Indochine (1920)

Carte au 1/20 000e de l'IGN (1922)

Cartographie aérienne de la France (1922-1939)

Création de l'IGN (1940)

L'IGN est créé par décret le (portant également sur la suppression du service géographique de l'armée), signé par le président de la République Albert Lebrun et le président du conseil Philippe Pétain[51]. Le fonds de cartes anciennes est alors divisé en deux lots : un qui reste à l'Institut et l'autre qui rejoint les archives militaires de Vincennes. Le général Louis Hurault, qui fut à l'origine de ces modifications, est le premier directeur de l'IGN. Il en négocie les statuts et tente, en vain, de récupérer le matériel saisi par les Allemands. Une loi de dix articles est signée le afin de définir les fonctions de l'IGN. Les statuts sont signés le . Ils mettent notamment en place l'École nationale des sciences géographiques afin de former des ingénieurs cartographes.

Carte au 1/100 000ème en quatre couleurs de l'IGN (1954)

Remaniements du cadastre (1930-1974)

Le principal défaut du cadastre napoléonien était son absence de mise à jour. En effet le plan rédigé lors de l’établissement du cadastre de la commune ne comportait pas les modifications engendrées par les différents partages des parcelles, constructions ou démolitions des biens. Selon la date de confection du plan napoléonien, c'est donc environ un siècle de modifications, divisions ou aliénations diverses qui n'avaient pas été reportées. Le calcul de l'impôt et la délimitation des propriétés foncières étaient, de fait, devenus ingérables. La loi du 16 avril 1930 prescrit alors une révision exceptionnelle des évaluations foncières et pose le principe d’une rénovation générale du cadastre[52].

Un nouveau remaniement du cadastre est engagé en application de la loi du 18 juillet 1974 institue le remaniement du cadastre. Il s'agit d'une nouvelle rénovation ponctuelle, exécutée chaque fois que le plan n'est plus adapté à l'évolution du tissu parcellaire. Cette procédure perdure encore aujourd'hui. Elle est réalisée, soit à la demande d'une commune, soit à l'initiative des Services du Cadastre. Elle peut toucher l'ensemble d'une commune, ou certaines parties de son territoire, en fonction de la qualité du plan et des difficultés de gestion actuelles, causées par les multiples évolutions du parcellaire (densification urbaine, divisions successives…)[53].

La France vue de l'espace (à partir des années 1950)

Nouvelle symbolisation cartographique : carte au 1:25 000 ème de l'IGN (1972)

Essor de la géomatique dès les années 1970

Nés à la fin des années 1960 au Canada, avec en particulier les deux premières conférences abordant explicitement le thème de la gestion des données géographiques en 1970, puis en 1972, qui se déroulent à Ottawa[54], les Systèmes d'Information Géographique (SIG) n'apparaissent en France que dans les années 1980 avec en particulier les sociétés JSInfo en 1973, APIC en 1983 puis Géoconcept en 1990[55].

Face au développement des outils, les bases de données se multiplient. Dans ce cadre, la Direction des Impôts entreprend la numérisation du Plan Cadastral à la fin des années 1980. Avant 1995, les numérisations sont réalisées sur la base de cahiers des charges locaux, négociés entre partenaires. À partir de 1955, des conventions sont établies dans le respect de la norme EDIGEO, avec des adaptations mineures, à la demande de la Direction Générale des Impôts (DGI devenue DGFiP en 2008), pour permettre l'intégration des plans numérisés dans les applicatifs de gestion des partenaires[56]. Mais le plan cadastral informatisé souffre d'un handicap majeur : le géoréférencement et la continuité géographique n’avaient pas été prévus dans sa conception initiale[57], ce qui ne va pas contribuer à permettre d'établir une superficie des communes plus précise.

XXIe siècle

Déferlante du numérique

Avec l'essor prodigieux d'Internet et la mise à disposition du grand public d'outils informatiques toujours plus puissants sans augmentation des prix apparait une déferlante d'outils et de nouveaux concepts numériques qui révolutionnent la cartographie : les globes virtuels, le Web 2.0 (interactif, collectif), le Géoweb, Google Maps, les médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.), la géolocalisation, l’open data, etc.

Vers une représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU)

L'IGN engage en 2001 la réalisation de la BD Parcellaire composante du « Référentiel à Grande Echelle », un référentiel de données géographiquement cohérentes initiées par l’État. C'est un produit numérique défini et diffusé par l'IGN, comprenant les informations de la couche parcellaire du RGE. Les données cadastrales proviennent du plan cadastral informatisé en mode vecteur (PCI Vecteur) ou du plan cadastral informatisé par scannage (PCI Image) puis recalées pour permettre d’obtenir un fonds continu aux échelles administratives choisies (communales, départementales, etc.). La superposition des deux produits numériques du cadastre (celui de la DGFiP et celui de l'IGN) met en évidence des différences importantes de tracés, accentuant le doute sur les valeurs de superficie à retenir pour les communes et qui restent immuablement dans les données attributaires des produits de l'IGN : celles communiquées par la DGI et établies sur les bases de 1975.

Prévue pour être achevée en 2007, la BD Parcellaire est très loin d'être terminée à cette échéance. Le programme 2008-2011 de l’IGN prévoit d’achever la vectorisation de cette BD parcellaire et la mise en œuvre de la convergence entre le plan cadastral informatisé (PCI) de la DGI et la base de données parcellaire de l’IGN afin de pallier ces problèmes de non superposition. Pourtant, en 2011 le cadastre n’est pas encore numérisé partout. Début 2011, seules 139 des 319 communes du Lot-et-Garonne sont vectorisées. Le programme de vectorisation du département dure jusqu’en 2014. En 2015, l’IGN et la DGFiP commencent enfin la production de la représentation parcellaire cadastrale unique (RPCU), un produit qui devrait supprimer à terme les deux produits numériques actuels[58]. Depuis août 2018 la communication du nouveau plan préalablement à son entrée en vigueur s'effectue sur le site rpcu.cadastre.gouv.fr.

Enjeux de la cartographie

Stratégie militaire

Aménagement du territoire

Contrôle du territoire

Détermination des frontières

Technique cartographique

Référentiel géographique national

En cartographie, un système de coordonnées est un référentiel dans lequel on peut représenter des éléments dans l'espace. Ce système permet de se situer sur l'ensemble du globe terrestre grâce à un couple de coordonnées géographiques. Dans un système d'information géographique, à chaque couche de données est associée un système de coordonnées de référence (SCR), de même qu'à chaque projet.

Du fait de sa géographie et de l'éclatement de ses territoires, répartis sur différentes latitudes et longitudes, la France dispose de différents systèmes de coordonnées et de projection.

| Zone | Code | nom | EPSG (voir EPSG) | Remarques |

|---|---|---|---|---|

| France métropolitaine | RGF93 | Réseau géodésique français 1993 | 6171 (système géocentrique), 4965 (3D), 4171 (2D) | Système français légal, identique à l'ETRS89 au 1/1/1993. La projection Lambert93 (projection officielle pour les cartes de France métropolitaine depuis le décret 2000-1276 du 26 décembre 2000) est la projection liée au système géodésique RGF93. Ce système est compatible avec le WGS84 pour des précisions égales ou supérieures à 10 m (c'est-à-dire 15 m, etc.). |

| WGS84 | World Geodetic System 1984 | 4979 (3D), 4326 (2D) | Système mondial très utilisé notamment avec le GPS. Souvent les données brutes mises à disposition par les fournisseurs sont sous ce système. | |

| Guadeloupe, Martinique | WGS84 | World Geodetic System 1984 | 4557 (3D), 4558 (2D) | Système légal (décret 2000-1276 du ). Ce WGS84, aussi appelé RRAF91 (Réseau de référence des Antilles françaises), est issu d'un réseau de référence observé en 1991, lui-même appuyé sur des points observés en 1988 (campagne internationale TANGO88), époque où l'ITRS n'était qu'à l'état d'embryon. Sa précision est métrique. |

| Guyane | RGFG95 | Réseau géodésique français de Guyane | 4967(3D),4624(2D), 4966 (géocentrique) | Système légal (décret 2000-1276 du ). Raccordé à l'ITRS via ITRF93 époque 1995.0 |

| La Réunion | RGR92 | Réseau géodésique de la Réunion | 4971(3D), 4627(2D), 4970 (géocentrique) | Système légal (décret 2000-1276 du ). Raccordé à l'ITRS via ITRF91 époque 1993.1

Compatible avec le WGS84 pour des précisions égales ou supérieures à 10 m (c'est-à-dire 15 m etc.).. |

| Mayotte | RGM04 | Réseau géodésique de Mayotte | 4468 (géocentrique), 4469 (3D), 4470 (2D) | Système légal (décret 2000-1276 du ). Raccordé à l'ITRS via ITRF2000 |

| Saint-Pierre-et-Miquelon | RGSPM06 | Réseau géodésique de St-Pierre-et-Miquelon | 4463 (2D), 4465 (géocentrique), 4466 (3D) | St-Pierre-et-Miquelon ne figure pas dans le décret 2000-1276 du . Raccordé à l'ITRS via ITRF2000. |

Standards des produits cartographiques vectoriels propres au territoire français

- Standards du PCRS (Plan du Corps de Rue Simplifié)

Cartographie marine

Cartographie statistique et sémiologie graphique

Bertin, le précurseur

Cartographie collaborative

Administration et régulation

Le CNIG

La directive INSPIRE

Édition cartographiquee

Cartes terrestres papier

Michelin

IGN

Blay-Foldex

Autres éditeurs

Cartes marines

Éditeurs de SIG

Cartographie en ligne

La cartographie en ligne - en anglais : web mapping, ou webmapping - est la forme de la cartographie numérique qui fait usage d'Internet pour pouvoir produire, concevoir, traiter et publier des cartes géographiques. Elle repose sur les services Web dans la logique du cloud computing. Les principaux géoportails nationaux français sont les suivants :

- Géoportail - Géoportail ;

- Géofoncier - Géofoncier, à partir du Géoportail ;

- www.geoportail-urbanisme.gouv.fr - Géoportail de l'urbanisme, déployé en 2020 ;

- InfoTerre - Géologie ;

- data.shom.fr - Maritime et littoral.

Éducation

Notes et références

Notes

- Coordonnées de Malvoisine : Accès en ligne ; Voir le site de Malvoisine (IGN)

Références

- Unesco, « La Table de Peutinger | Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture », sur www.unesco.org (consulté le )

- [PDF] (en) Dr Johanna Rachinger, « Memory of the World Register - Tabula Peutingeriana », sur www.unesco.org, UNESCO, 2006-2007 (consulté le ).

- Catherine Virlouvet (dir.), Nicolas Tran et Patrice Faure, Rome, cité universelle : De César à Caracalla 70 av J.-C.-212 apr. J.-C, Paris, Éditions Belin, coll. « Mondes anciens », , 880 p. (ISBN 978-2-7011-6496-0, présentation en ligne), chap. 9 (« Vivre dans l'empire des Césars »), p. 596.

- Ernest Desjardins, Géographie de la Gaule d’après la Table de Peutinger, Paris, Hachette, , lxxxix-480, p. xii-xiii

- Numa Broc, « Quelle est la plus ancienne carte "moderne" de la France ? », Annales de géographie, , p. 519 (lire en ligne)

- Numa Broc, « Quelle est la plus ancienne carte "moderne" de la France ? », Annales de géographie, , p. 520 (lire en ligne)

- Numa Broc, « Quelle est la plus ancienne carte "moderne" de la France ? », Annales de géographie, , p. 521 (lire en ligne)

- P. D. A. Harvey , « 20 . Local and Regional Cartography in Medieval Europe », 1987, page 484-485,in J.-B. Harley et D. Woodward 1987, p. 160.

- P. D. A. Harvey , « 20 . Local and Regional Cartography in Medieval Europe », 1987, page 487,in J.-B. Harley et D. Woodward 1987, p. 160.

- Numa Broc, « Quelle est la plus ancienne carte "moderne" de la France ? », Annales de géographie, (lire en ligne)

- Le substantif « guide » est alors du genre féminin

- « La Guide des chemins de France (1re édition en 1552) », sur http://www.histoire-genealogie.com/ (consulté le )

- Georges Livet 2003, p. 160.

- Collectif, Encyclopedie Universalis, Paris, Encyclopaedia Universalis France SA, , 1106 p. (ISBN 2-85229-281-5), p. 1005

- Reverdy 1986, p. 31.

- Reverdy 1986, p. 32.

- Gilles Palsky, « Origine et évolution de la cartographie thématique », Revista de facultade de letras- Geografia, Porto, , p. 42 (lire en ligne)

- Guy Arbellot, « Le réseau des routes de postes. Objet des premières cartes thématiques de la France moderne », Actes du I04e congrès des Sociétés Savantes, Bordeaux. 1979. Histoire moderne et contemporaine, tome I, Paris, , p. 88-89.

- Gilles Palsky, « Origine et évolution de la cartographie thématique », Revista de facultade de letras- Geografia, Porto, , p. 43 (lire en ligne)

- Gilles Palsky 1996, p. 26-27.

- Abbé Picard, Op. cit., (lire en ligne)

- Abbé Picard, Traité de nivellement : abrégé de la mesure de la Terre, Paris, (lire en ligne), p. 186.

- Picard, Op. cit., , p. 211-212.

- Levallois 1988, p. 22.

- Reverdy, 1986, p. 33-34.

- Nicolas Verdier, « Penser le réseau au XVIIIe siècle et au début du XIXe siècle : le cas de la Poste », Réseaux en question: utopies, pratiques et prospective, , p.129-138. (lire en ligne, consulté le ), p. 3

- Jérémie HALAIS, « La cartographie au service de la monarchie : la carte de Cassini », sur https://www.histoire-image.org/f, (consulté le )

- Pérol Céline (dir.). Faire la route : IIIe – XXe siècles : cahiers du Centre d’Histoire « Espaces et cultures », n°25, Presses univ. Blaise Pascal, 2007, p. 74.

- Blond, Stéphane (2008) Les apports d'une source cartographique pour l'étude des paysages : l'atlas dit de Trudaine (XVIIIe siècle). Paysages et patrimoine, 45.

- Brun 1993, p. 387.

- Brun 1993, p. 388.

- Brun 1993, p. 391.

- Brun 1993, p. 393.

- Brun 1993, p. 394.

- Brun 1993, p. 395-396.

- Brun 1993, p. 410.

- Brun 1993, p. 415.

- Rapport présenté à son Excellence le Ministre secrétaire d'État des finances, par le Commissaire royal du cadastre page 10

- « Histoire du cadastre », sur https://georezo.net (consulté le )

- « Histoire du cadastre », sur http://archives.creuse.fr (consulté le )

- Pierre Clergeot, « Aux origines du cadastre général parcellaire français », sur https://www.formesdufoncier.org (consulté le )

- Pierre Clergeot, « Les modalités de constitution du cadastre napoléonien », sur http://www.aftopo.org (consulté le )

- Gilles Palsky, « Connections and Exchanges in European Thematic Cartography. The case of XIXth century choropleth maps », dans Formatting Europe. Mapping a continent, 2007.

- (en) Michael Friendly, « A Brief History of Data Visualization », dans Chun-Houh Chen, Wolfgang Hardle et Antony Unwin, Handbook of Data Visualization, Springer-Verlag, coll. « Springer Handbooks of Computational Statistics », (ISBN 978-3-540-33036-3, DOI 10.1007/978-3-540-33037-0_2), p. 39.

- Michael Friendly, Milestones in the history of thematic cartography, statistical graphics, and data visualization, 2008.

- Gilles Palsky 1996, p. 59-61.

- Gilles Palsky 1996, p. 64.

- Nicolas Jacob, « La carte topographique en courbes de niveau : une difficile génèse au XIXème siècle. », Comité français de cartographie, no 238, , p. 59-68 (lire en ligne), p. 59

- Nicolas Jacob, « La carte topographique en courbes de niveau : une difficile génèse au XIXème siècle. », Comité français de cartographie, no 238, , p. 59-68 (lire en ligne), p. 60

- Nicolas Jacob, « La carte topographique en courbes de niveau : une difficile génèse au XIXème siècle. », Comité français de cartographie, no 238, , p. 59-68 (lire en ligne), p. 65-66

- Site ign.fr, texte du décret du 26 juin 1940.

- « La loi du 16 avril 1930 et la rénovation générale du cadastre. », sur http://cadastre.pagesperso-orange.fr (consulté le )

- « Remaniement du plan cadastral en France de l'intérieur », sur le Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts (consulté le )

- Paul Courbon, « Historique de la géomatique et des Systèmes d’Information Géographique (SIG) », sur http://www.chroniques-souterraines.fr, 1er trimestre 2009 (consulté le ), p. 22

- Paul Courbon, « Historique de la géomatique et des Systèmes d’Information Géographique (SIG) », sur http://www.chroniques-souterraines.fr, 1er trimestre 2009 (consulté le ), p. 23

- « Numérisation du plan cadastral », sur https://georezo.net (consulté le )

- Paul Courbon, « Historique de la géomatique et des Systèmes d’Information Géographique (SIG) », sur http://www.chroniques-souterraines.fr, 1er trimestre 2009 (consulté le ), p. 29

- Paul Courbon, « Le Géoportail », sur http://www.aftopo.org, 2e trimestre 2015 (consulté le ), p. 49

Annexes

Bibliographie

- Jean Luc Margot-Duclot : La France à l'échelle, histoire de la cartographie, éditions Solar, 1978 (ISBN 9782263002212).

- Georges Reverdy, Atlas historique des routes de France, Paris, Presses de l’École nationale des Ponts et chaussées, , 175 p. (ISBN 2-85978-090-4)

- (en) J.-B. Harley et D. Woodward, History of Cartography, Chicago,

- Jean-Jacques Levallois, Mesurer la Terre : 300 ans de géodésie française, Paris, A.F.T., , 389 p. (ISBN 2-907586-00-9).

- Christophe Brun, « Comment l'usage de la mesure de la superficie de la France s'est-il imposé au XVIIIe siècle ? Quelques remarques. », Histoire & Mesure, vol. 8, nos 3-4, , p. 417-440 (lire en ligne)

- Gilles Palsky, Des chiffres et des cartes- Naissance et développement de la cartographie quantitative française au XIXe siècle, Paris, Ed. du CTHS, , 331 p. (ISBN 2-7355-0336-4, lire en ligne)

- Monique Pelletier : Cartographie de la France et du monde de la Renaissance au Siècle des lumières, éditions de la bibliothèque nationale de France, 2001 (ISBN 9782717726282).

- Olivier Chapuis : Cartes des côtes de France, histoire de la cartographie marine et terrestre du littoral, éditions Chasse-marée, 2007 (ISBN 9782914208598).

- Georges Livet, Histoire des routes et des transports en Europe – des chemins de Saint-Jacques à l’âge d’or des diligences, Strasbourg, Presses universitaires du Strasbourg, , 608 p. (ISBN 2-86820-217-9)

Articles connexes

- Histoire de la cartographie

- Histoire de la triangulation en France

- Service hydrographique et océanographique de la marine

- Expéditions géodésiques françaises

- Carte de Cassini

- Atlas de Trudaine