« Concorde (avion) » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications Balise : Suppression de contenu |

bot : révocation de 217.136.52.174 (modification suspecte : -187), retour à la version 76554925 de Lomita |

||

| Ligne 44 : | Ligne 44 : | ||

La [[vitesse de croisière]] du ''Concorde'' est de [[Nombre de Mach|Mach]] {{formatnum:2.02}} à une [[altitude]] variant de {{formatnum:16000}} à {{unité|18000|mètres}}. Il est doté d’une [[aile gothique|aile delta modifiée]] et de moteurs à [[postcombustion]] développés d’abord pour le bombardier britannique [[Avro Vulcan]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.economicexpert.com/a/Rolls:Royce:Olympus.html Rolls-Royce|titre=Olympus - Economic Expert.com}}</ref>. Il est aussi le premier [[avion civil]] à être équipé de [[Commande de vol électrique|commandes de vol électriques]], précédant ainsi les [[Airbus]]<ref name="cdv concorde">{{lien web|url=http://www.aviation-fr.info/avion/cdvecalc.php|titre=Les commandes de vol - Aviation-fr.info}}</ref>. |

La [[vitesse de croisière]] du ''Concorde'' est de [[Nombre de Mach|Mach]] {{formatnum:2.02}} à une [[altitude]] variant de {{formatnum:16000}} à {{unité|18000|mètres}}. Il est doté d’une [[aile gothique|aile delta modifiée]] et de moteurs à [[postcombustion]] développés d’abord pour le bombardier britannique [[Avro Vulcan]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.economicexpert.com/a/Rolls:Royce:Olympus.html Rolls-Royce|titre=Olympus - Economic Expert.com}}</ref>. Il est aussi le premier [[avion civil]] à être équipé de [[Commande de vol électrique|commandes de vol électriques]], précédant ainsi les [[Airbus]]<ref name="cdv concorde">{{lien web|url=http://www.aviation-fr.info/avion/cdvecalc.php|titre=Les commandes de vol - Aviation-fr.info}}</ref>. |

||

Les vols commerciaux ont commencé le {{Date|21|janvier|1976}} et se sont terminés 27 ans plus tard en [[2003]]. Ces premiers vols commerciaux ont eu lieu avec [[British Airways]] et [[Air France]] au-dessus de l’[[océan Atlantique]] le {{Date|21|janvier|1976}}. Les derniers vols ont eu lieu respectivement le {{Date|31|mai |2003}} pour Air France et le {{date|24|octobre|2003}} pour British Airways, le vol de la « retraite » ayant eu lieu le 26 novembre de la même année. [[Jean-Cyril Spinetta]], alors président d’Air France, a affirmé : « ''Concorde'' ne s’arrêtera pas vraiment car il ne sortira jamais de l’imaginaire des hommes ». |

Les vols commerciaux ont commencé le {{Date|21|janvier|1976}} et se sont terminés 27 ans plus tard en [[2003]]. Ces premiers vols commerciaux ont eu lieu avec [[British Airways]] et [[Air France]] au-dessus de l’[[océan Atlantique]] le {{Date|21|janvier|1976}}. Les derniers vols ont eu lieu respectivement le {{Date|31|mai |2003}} pour Air France et le {{date|24|octobre|2003}} pour British Airways, le vol de la « retraite » ayant eu lieu le 26 novembre de la même année. [[Jean-Cyril Spinetta]], alors président d’Air France, a affirmé : « ''Concorde'' ne s’arrêtera pas vraiment car il ne sortira jamais de l’imaginaire des hommes ». |

||

{{Sommaire|niveau=2}} |

{{Sommaire|niveau=2}} |

||

| Ligne 53 : | Ligne 53 : | ||

À la fin des [[années 1950]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/history/eh1.html#c|titre=Conception du ''Concorde'' : débuts - Concordesst.com}}</ref>, des entreprises aéronautiques [[Royaume-Uni|britannique]], [[France|française]], [[États-Unis|américaine]] et [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] veulent construire le premier avion civil supersonique<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/history/eh2.html|titre=Conception du ''Concorde'' : développement - Concordesst.com}}</ref>. |

À la fin des [[années 1950]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/history/eh1.html#c|titre=Conception du ''Concorde'' : débuts - Concordesst.com}}</ref>, des entreprises aéronautiques [[Royaume-Uni|britannique]], [[France|française]], [[États-Unis|américaine]] et [[Union des républiques socialistes soviétiques|soviétique]] veulent construire le premier avion civil supersonique<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/history/eh2.html|titre=Conception du ''Concorde'' : développement - Concordesst.com}}</ref>. |

||

Le français [[Sud-Aviation]] et le britannique [[Bristol Aeroplane Company]] développent respectivement leurs supersoniques [[Super-Caravelle]] et ''Bristol 233''<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www. |

Le français [[Sud-Aviation]] et le britannique [[Bristol Aeroplane Company]] développent respectivement leurs supersoniques [[Super-Caravelle]] et ''Bristol 233''<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Bristol_233/|titre=Bristol 233 - knowledgerush.com}}</ref>. Ils sont financés par leurs gouvernements respectifs, ceux-ci tenant à contrer la domination aérienne américaine. Dans les [[années 1960]], les deux projets sont déjà bien avancés, mais les énormes coûts de développement des appareils amènent les États à faire collaborer les deux entreprises<ref name="larousse">{{lien web|url=http://www.larousse.fr/encyclopedie/article/Il%20y%20a%2040%20ans,%20Concorde/11016827|titre=Il y a 40 ans, ''Concorde'' - Larousse.fr}}</ref>. Le développement du ''Concorde'' est donc plus un [[Traité (droit international public)|accord international]] franco-britannique qu’un accord commercial entre les constructeurs. Le traité de coopération, dont les discussions ont duré environ un an, est signé le {{date|29|novembre|1962}}<ref name="larousse"/>. [[British Aircraft Corporation]] (BAC) et Sud Aviation se partagèrent les coûts de l’appareil, Bristol Aero Engines (racheté par [[Rolls-Royce plc|Rolls-Royce]] en 1966) et [[Snecma]] font de même pour développer le [[turboréacteur]] dérivé du Bristol Olympus référence 593<ref>{{en}} {{lien web|url=http://100.rolls-royce.com/videos/index.jsp?id=1157|titre=Vidéo montrant le Bristol Olympus référence 593}}, Rolls-Royce</ref>. Les Britanniques voulaient un modèle [[Vol long-courrier|long-courrier]] (transatlantique) alors que les Français voulaient un [[Vol moyen-courrier|moyen-courrier]]. En l’absence de toute [[étude de marché]], le [[consortium]] a estimé un montant de commandes de plus de cent avions, passé par les principales [[compagnie aérienne|compagnies aériennes]] clientes de l’époque : [[Pan American World Airways|Pan Am]], [[British Overseas Airways Corporation|BOAC]] et [[Air France]], qui commandent alors six ''Concorde'' chacune<ref name="concorde légende">{{lien web|url=http://www.flightsystem.net/presse/article-concorde-le-legendaire-avion-de-ligne-supersonique-12.html ''Concorde''|titre=Le légendaire avion de ligne supersonique - Flightsystem.net}}</ref>. |

||

dohv jkxcn lwxkhvosqdjbvoqsdigfijcv qddv +sfcf6b 5+c bs+df9v4sc |

|||

voduckwqx,c juwxhgc qjuycjn jcnh vs!Cv+sdd94v6sd5v48sqx |

|||

:v udxhc ,xn cbiqsdjvbusdhv bjndsm:v6sd5v5+s95dfv |

|||

*s$dpojvc_sqidhjbc kjsxhcbvuqascppareil, Bristol Aero Engines (racheté par [[Rolls-Royce plc|Rolls-Royce]] en 1966) et [[Snecma]] font de même pour développer le [[turboréacteur]] dérivé du Bristol Olympus référence 593<ref>{{en}} {{lien web|url=http://100.rolls-royce.com/videos/index.jsp?id=1157|titre=Vidéo montrant le Bristol Olympus référence 593}}, Rolls-Royce</ref>. Les Britanniques voulaient un modèle [[Vol long-courrier|long-courrier]] (transatlantique) alors que les Français voulaient un [[Vol moyen-courrier|moyen-courrier]]. En l’absence de toute [[étude de marché]], le [[consortium]] a estimé un montant de commandes de plus de cent avions, passé par les principales [[compagnie aérienne|compagnies aériennes]] clientes de l’époque : [[Pan American World Airways|Pan Am]], [[British Overseas Airways Corporation|BOAC]] et [[Air France]], qui commandent alors six ''Concorde'' chacune<ref name="concorde légende">{{lien web|url=http://www.flightsystem.net/presse/article-concorde-le-legendaire-avion-de-ligne-supersonique-12.html ''Concorde''|titre=Le légendaire avion de ligne supersonique - Flightsystem.net}}</ref>. |

|||

Parmi les autres projets d'avion de ligne supersonique proposés, il n'y a que le projet soviétique qui aboutit. Le [[Tupolev Tu-144]] était prévu pour transporter 140 passagers à la vitesse de Mach 2. Le prototype soviétique effectue son premier vol le {{date|31|décembre|1968|en aéronautique}} à la base de [[Joukovski (ville)|Zhukovsky]], près de [[Moscou]]. |

Parmi les autres projets d'avion de ligne supersonique proposés, il n'y a que le projet soviétique qui aboutit. Le [[Tupolev Tu-144]] était prévu pour transporter 140 passagers à la vitesse de Mach 2. Le prototype soviétique effectue son premier vol le {{date|31|décembre|1968|en aéronautique}} à la base de [[Joukovski (ville)|Zhukovsky]], près de [[Moscou]]. |

||

| Ligne 65 : | Ligne 61 : | ||

Cependant, à partir de [[1973]] une combinaison de facteurs cause l'annulation de la presque totalité des commandes. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment le [[premier choc pétrolier]], les difficultés financières des compagnies aériennes, l'absence de soutien au projet en Amérique du Nord, l’[[Accident du Tupolev 144 au Bourget en 1973|accident]] au [[Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget|salon du Bourget]] du concurrent direct soviétique [[Tupolev Tu-144]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730603-0|titre=« Accident description - Tupolev 144S CCCP-77102 »}}, sur le site AviationSafetyNetwork, aviation-safety.net, consulté le 13 avril 2010.</ref>{{,}}<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.tu144sst.com/accidents/cause01-2.html|titre=« Tu-144 SST Accidents – Accident cause », sur le site tu144sst.com, consulté le 13 avril 2010.}}</ref> et les problèmes environnementaux comme le bruit du passage supersonique<ref name="larousse"/>. Au final, [[Air France]] et [[British Airways]] restent les seuls acquéreurs. |

Cependant, à partir de [[1973]] une combinaison de facteurs cause l'annulation de la presque totalité des commandes. Parmi ceux-ci, on peut citer notamment le [[premier choc pétrolier]], les difficultés financières des compagnies aériennes, l'absence de soutien au projet en Amérique du Nord, l’[[Accident du Tupolev 144 au Bourget en 1973|accident]] au [[Salon international de l'aéronautique et de l'espace de Paris-Le Bourget|salon du Bourget]] du concurrent direct soviétique [[Tupolev Tu-144]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://aviation-safety.net/database/record.php?id=19730603-0|titre=« Accident description - Tupolev 144S CCCP-77102 »}}, sur le site AviationSafetyNetwork, aviation-safety.net, consulté le 13 avril 2010.</ref>{{,}}<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.tu144sst.com/accidents/cause01-2.html|titre=« Tu-144 SST Accidents – Accident cause », sur le site tu144sst.com, consulté le 13 avril 2010.}}</ref> et les problèmes environnementaux comme le bruit du passage supersonique<ref name="larousse"/>. Au final, [[Air France]] et [[British Airways]] restent les seuls acquéreurs. |

||

Les [[États-Unis]] avaient lancé leur propre projet de transporteur supersonique en 1963. Deux conceptions s'affrontent à l’origine : le [[Lockheed L-2000]]<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.knowledgerush.com/kr/encyclopedia/Lockheed_L-2000/|titre=Lockheed L-2000 - Knowledgerush.com}}</ref> qui ressemble au ''Concorde'' et le [[Boeing 2707]], projet techniquement plus audacieux avec une cellule en [[titane]] et une [[Voilure (aéronautique)|voilure]] à géométrie variable. C'est Boeing qui est retenu en 1966 par le [[Congrès des États-Unis|Congrès américain]]. Plus rapide que le ''Concorde'', le « 2707 » doit transporter {{nombre|300|passagers}} à une vitesse proche de Mach 2,7. Cependant face à de grandes difficultés techniques et de fortes oppositions politiques et environnementales, le projet est purement et simplement annulé en 1971<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/b2707.htm|titre=Boeing 2707 SST - Globalsecurity.org}}</ref>. À la suite de cette décision, l'[[Federal Aviation Administration|Administration Fédérale Aéronautique]] (FAA) interdit le survol du territoire américain à vitesse supersonique pour les avions civils, ce qui a contribué à l'annulation des commandes de ''Concorde'' par les compagnies nord-américaines<ref name="Decfaa">« ''Concorde'', la fin du rêve », documentaire de Peter Bardehle produit pour [[Arte]]</ref>. |

|||

L |

|||

[[Image:Filton.bae.hangars.arp.750pix.jpg|thumb|Les hangars de [[BAe Systems]] à [[Filton]] où ont été construits les ''Concorde'' britanniques]] |

|||

Les deux compagnies aériennes européennes commencent les vols de démonstration et d’essais vers diverses destinations à partir de [[1974]] pour avoir le soutien de la population. Les vols d’essai des ''Concorde'' ont enregistré {{unité|5335|heures}} de vol{{référence nécessaire}} sans trop de problèmes, les appareils de pré-production et les deux premiers avions de production servant à terminer la mise au point, notamment des entrées d’air. Au total, {{unité|2000|heures}} de test ont été réalisées à vitesse supersonique{{référence nécessaire}}. Avec {{unité|5335|heures}} de test, le Concorde a été testé environ quatre fois plus longtemps qu’un avion commercial subsonique moyen ou long-courrier{{référence nécessaire}}. |

|||

Le ''Concorde'' reçoit son [[certificat de navigabilité]] le {{Date|10|octobre|1975}}<ref name="cdn concorde">{{lien web|url=http://www.ina.fr/sciences-et-techniques/espace/dossier/217/l-epopee-du-concorde.20090331.CAF97024380.non.fr.html|titre=L'épopée du Concorde - Ina.fr}}</ref>. [[Toulouse]], en [[France]], et [[Filton]], au [[Royaume-Uni]], sont les deux seuls centres de production des appareils<ref name="concorde légende"/>. |

|||

Les premiers associés, BAC (qui devint [[BAe Systems|BAE Systems]]) et Aérospatiale (qui devint [[European Aeronautic Defence and Space Company|EADS]]), sont les co-propriétaires de ''Concorde''. La responsabilité a été transférée à [[Airbus]] lorsque l’entreprise qui regroupe BAE Systems et EADS a été fondée{{référence nécessaire}}. |

|||

=== Innovations techniques === |

|||

Beaucoup d’améliorations technologiques très communes dans les avions de ligne actuels furent utilisées pour la première fois avec ''Concorde''. |

|||

Le ''Concorde'' est le premier avion civil à disposer des [[commande de vol électrique|commandes de vol entièrement électriques]] et analogiques (''fly-by-wire''). Cette innovation est due au fait de l'allongement du [[fuselage]] en vol supersonique du fait de l'augmentation de la température de la cellule. La transmission par câbles aurait alors été rendue difficile. Toujours pour la même raison, il dispose de [[Turboréacteur|réacteurs]] reliés en ''thrust-by-wire'', ancêtre des réacteurs actuels contrôlés par [[FADEC]]. |

|||

[[Image:Concorde 216 (G-BOAF) last flight.jpg|thumb|left|Dernier vol : atterrissage à [[Filton]], {{Date|26|novembre|2003}}]] |

|||

Un [[pilote automatique]] permet une gestion automatique de la puissance (ou encore auto-manette), autorisant un contrôle « mains libres » (ou ''hands off'') de l’avion de la montée initiale à l’[[atterrissage]]. L'électricité à bord est générée par des IDG (''Integrated Driving Generator'')<ref name="aviation-fr-IDG">{{lien web|url=http://www.aviation-fr.info/dom/dominique3.php|titre=« Génération alternative », sur le site aviation-fr.info, consulté le 13 avril 2010.}}</ref>, prédécesseur et de même technologie que ceux montés sur les avions actuels ([[Airbus]] et [[Boeing]]). Le ''Concorde'' dispose de trois [[Système hydraulique|circuits hydrauliques]] à haute pression de {{unité|28|[[Pascal (unité)|MPa]]}} soit {{unité|4000|[[PSI (unité)|PSI]]}} pour les composants légers à circuits hydrauliques utilisant un liquide [[hydraulique]] à huile synthétique (M{{unité|2|V}}) résistant à la température. |

|||

Pour le freinage, le ''Concorde'' est équipé d'un système SPAD (système perfectionné anti-dérapant) de contrôle de glissement, c’est-à-dire de l’écart de vitesse entre roues freinées et roues non freinées. Par rapport au principe de contrôle de la décélération angulaire des roues freinées, ce système permet de réduire les distances d’arrêt de 15 % sur sol sec et d’améliorer la sécurité sur sol mouillé. Ce système a été repris par [[Airbus]] et sur les avions militaires français à partir du [[Dassault Mirage F1|Mirage F1]]. Le système de freinage est contrôlé électriquement. Une commande agit sur une servo-valve faisant interface entre la consigne électrique d'entrée et la grandeur hydraulique (débit ou pression) agissant sur les freins hydrauliques. Ce système remplaçait les commandes classiques hydro-mécaniques plus lourdes et plus complexes à installer. Ce système est repris sur les avions d'[[Airbus]] et complété par l’orientation de la roue avant sur l’[[Airbus A320|A320]]. Des disques de freins en carbone ventilés offrent un gain de masse de {{unité|500|kg}} par rapport à des disques en acier, ainsi qu'une meilleure tenue à l’échauffement. |

|||

Le rééquilibrage des masses (gestion du centrage) permet une optimisation des performances. Pendant toutes les phases de vol, le carburant est déplacé afin de positionner au mieux le [[centre de gravité]] par rapport au [[Mécanique du solide|centre de poussée]] dans la phase de vol concernée (centrage avant en subsonique, centrage arrière pour le vol supersonique). |

|||

Des pièces sont usinées à partir d’une ébauche unique (et non issues d’un assemblage), ce qui permettait de réduire la masse et la nomenclature des composants. Les gouvernes de direction et [[élevon]]s sont constituées en [[matériau composite|matériaux composites]]. Toutefois, le vieillissement du matériau entraînait des pertes partielles de [[gouverne]]s, particulièrement de direction. |

|||

Certaines de ces nouveautés technologiques avaient 20 ans d’avance. Si les coûts de conception ont été élevés, cela a permis aux constructeurs aéronautiques français et anglais de rester dans la course avec les États-Unis, puis de créer [[Airbus]]. Nombre de ces améliorations sont maintenant des standards dans les avions de ligne actuels. Par ailleurs, la [[Snecma]] commence à construire des moteurs pour l’aviation civile avec le ''Concorde'', et l’expérience qu’elle en tire lui donne l’expertise technique nécessaire à l’établissement du consortium [[CFM International]] avec [[General Electric]], qui produit avec succès le moteur [[CFM International CFM56|CFM56]]<ref>« L'héritage de ''Concorde'' : une empreinte technologique toujours intacte », ''Air & Cosmos'', {{n°}}2161, 27 février 2009.</ref>. |

|||

=== ''Concorde'' B === |

|||

Dès les premiers vols commerciaux du ''Concorde'' en 1976, l'[[Société nationale industrielle aérospatiale|Aérospatiale]] a proposé de développer une version B pour réduire le bruit de l'avion et porter sa distance franchissable de {{formatnum:6800}} à {{unité|7500|km}} (le projet initial français, dénommé Super Caravelle, avait un rayon d'action de {{unité|4500|km}}). Cela entraînait diverses modifications : |

|||

* aérodynamiques : augmentation de l'[[envergure]] pour augmenter la finesse, montage de becs de bord d'attaque pour augmenter la [[portance (mécanique des fluides)|portance]] et réduire l'[[Assiette (navigation)|assiette]] de l'avion aux basses vitesses. La finesse serait passée de 3,9 à 4,2 au décollage, et de 5 à 5,5 en montée. En subsonique (Mach 0,93) elle passait de 11,5 à 12,9, et en vol supersonique de 7,1 à 7,7 ; |

|||

* moteurs : modification interne pour augmenter la [[poussée]] à basse vitesse, supprimer la réchauffe ([[postcombustion]]), réduire la consommation notamment entre Mach 1,2 et 1,7 (-20 %), réduire le bruit. |

|||

Le programme n'a jamais été lancé en raison de l'absence de commandes<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/concordeb.html|titre=Spécifications de ''Concorde'' B sur ConcordeSST.com}}</ref>. |

|||

== Exploitation commerciale == |

|||

=== Les vols réguliers === |

|||

==== Historique des vols réguliers ==== |

|||

[[Image:Startende Concorde.jpg|right|thumb|Le ''Concorde'' au décollage.]] |

|||

Les premiers vols commerciaux commencent le {{Date|21|janvier|1976}} sur les trajets [[Londres]]-[[Bahreïn]] et [[Paris]]-[[Rio de Janeiro]] ''via'' [[Dakar]] et [[Paris]]-[[Caracas]] ''via'' [[Açores|les Açores]]. L'interdiction au ''Concorde'' d'atterrir sur le territoire des États-Unis gêna les compagnies qui voulaient faire des trajets [[Océan Atlantique|transatlantiques]]. |

|||

Lorsque l’interdiction a été levée en février de la même année pour les vols supersoniques au-dessus des eaux territoriales, [[New York]] a immédiatement interdit le survol local au ''Concorde''. Avec le peu de choix qu’elles avaient en destinations, Air France et British Airways ont commencé les transatlantiques avec [[Washington (District de Columbia)]] le [[24 mai]]. Finalement, en [[1977]], les nuisances sonores que les New-Yorkais devaient subir ont été annulées par les avantages de ''Concorde'' et la liaison Paris et Londres vers l’aéroport new-yorkais [[aéroport international John-F.-Kennedy|John-F.-Kennedy]] commence le {{date|22|novembre|1977}}. |

|||

Jusqu’en [[1983]], les destinations pour [[Air France]] sont : [[Rio de Janeiro]], [[Caracas]], [[Dakar]], [[Mexico]], [[Washington (District de Columbia)|Washington]], [[Dallas]] et [[New York]]. À partir de [[1983]], la compagnie réduit ses vols à la seule destination de New York. |

|||

[[Image:AirFranceConcorde.jpg|thumb|left|''Concorde'' d'[[Air France]] en vol]] |

|||

Le temps de vol moyen sur l’un ou l’autre itinéraire est environ de trois heures et demie. Jusqu’en 2003, Air France et British Airways ont continué à avoir des liaisons quotidiennes avec New York. En plus, ''Concorde'' a volé vers la [[Barbade]] pendant la saison de vacances d’hiver et, de temps en temps, aux destinations de [[Rovaniemi]] en [[Finlande]]. Le {{date|1|novembre|1986}}, un ''Concorde'' fait le [[tour du monde]] en trente-et-une heures et cinquante-et-une minutes. |

|||

==== Les autres compagnies ==== |

|||

Pendant une période brève en [[1977]], puis de [[1979]] à [[1980]], [[British Airways]] et [[Singapore Airlines]] partagent un ''Concorde'' pour les vols entre [[Bahreïn]] et l’[[aéroport Changi de Singapour|aéroport international de Changi]]. L’appareil, immatriculé « G-BOAD », est peint aux couleurs de la compagnie singapourienne sur le flanc gauche et aux couleurs de la compagnie britannique du côté droit<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.airliners.net/photo/Singapore-Airlines-(British/Aerospatiale-BAC-Concorde-102/1846825/M/|titre=Picture of the Aerospatiale-BAC Concorde}}</ref>. Le trajet est stoppé après les trois premiers mois parce que le gouvernement [[malaisie]]n se plaignait des nuisances sonores : le trajet est réutilisé lorsqu’une nouvelle ligne qui ne passait pas dans l’espace aérien malaisien a été ouverte. Cependant, l’[[Inde]] refuse que le ''Concorde'' atteignît la vitesse supersonique dans son espace aérien, ainsi, l’itinéraire a par la suite été déclaré inutilisable. |

|||

De [[1978]] à [[1980]], la compagnie américaine [[Braniff International]] loue deux ''Concorde'', l’un appartient à [[British Airways]] et l’autre à [[Air France]]. Ils seront utilisés pour effectuer des vols réguliers à vitesse [[subsonique]] entre l’[[aéroport international de Dallas-Fort Worth|aéroport Fort Worth]] de [[Dallas]] à l’[[aéroport international de Washington-Dulles|aéroport international Dulles]] de [[Washington (District de Columbia)|Washington D.C.]], vols qui continueront ensuite sur l'Europe<ref>{{en}} {{lien web|url=http://news.google.co.uk/newspapers?id=VAQkAAAAIBAJ&sjid=MO4DAAAAIBAJ&pg=6783,4192544&dq=concorde+braniff&hl=en|titre=Concorde now reaping profits on N.Y. route}} - ''The Spokesman-Review'', 23 novembre 1979</ref>. Pour des raisons de légalité, les avions utilisés par Braniff sont enregistrés aux États-Unis mais aussi dans les deux États d’origine ([[France]], [[Royaume-Uni]]). Les vols Dallas-Washington sont assurés par des équipages de la Braniff, puis des équipages Français et Britanniques prennent le relais pour le vol transatlantique vers Paris ou Londres. Cependant, les vols ne sont pas bénéficiaires ce qui forcera Braniff à arrêter les opérations en mai 1980. |

|||

=== Les autres vols === |

|||

==== Les vols charters ==== |

|||

Les compagnies Air France et British Airways tentent, à partir de 1983, après l’arrêt des vols commerciaux autres que vers JFK, de rentabiliser les avions (maintenance, équipage). |

|||

Les équipes commerciales développent des vols à la demande pour les entreprises, mais aussi pour les agences de voyages des tours du monde et des vols liés à des évènements médiatiques ou autres. Par exemple des vols sont effectués pour la [[Coupe du monde de la FIFA|Coupe du monde de football]], les [[Jeux olympiques]] (transport de la [[flamme olympique]] en 1992 pour les [[Jeux olympiques d'hiver de 1992|jeux d’Albertville]] (France), [[Grand Prix de Formule 1|Grands Prix de Formule 1]], [[Carnaval de Rio]], complément de croisière en paquebot, inauguration de l’aéroport de Kansai. |

|||

Jusqu’en juin 1989, promotion dans les meetings d’aviation. |

|||

==== Tours du monde ==== |

|||

Ces [[Tour du monde|tours du monde]] durent environ un mois<ref>{{lien web|url=http://www.concorde-jet.com/tour_monde.htm|titre=Temoignage d'un tour du Monde en ''Concorde'' - Concorde-jet.com}}</ref>. |

|||

Les passagers des tours du monde sont principalement des passagers américains. Les principales agences sont [[Kuoni]], Intrav Missouri et [[TMR International|TMR France]] (Marseille). Certaines années, chez [[Air France]], jusqu’à 6 tours du monde sont effectués. |

|||

En 1995, plusieurs événements politiques et contentieux diplomatiques déroutent deux tours du monde. L’un de ces évènements est une [[Vague d'attentats commis en France en 1995|vague d’attentats en France]] et l’autre, la reprise des [[essais nucléaires français]] en Polynésie. Les escales de remplacement sont [[Nouméa]] avec un transfert des passagers par vols subsoniques vers [[Christchurch]] et [[Sydney]] ainsi que Londres au lieu de Paris. |

|||

Une pause a été faite en 1991 pendant la première [[Guerre du Golfe (1990-1991)|guerre du Golfe]]. |

|||

En septembre 1995, la [[Chine]] donne l’autorisation d’atterrir à [[Pékin]] pour [[British Airways]] et [[Air France]]. Mais le bruit au décollage amène les chinois à interdire Pékin au ''Concorde''. Les escales en Chine se font à [[Tianjin]] à {{Unité|140|km}} au sud de Pékin, en bord de mer. |

|||

==== Les vols présidentiels ==== |

|||

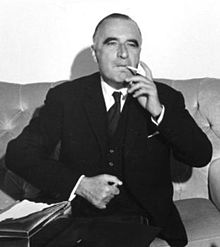

Le 7 mai 1971, le ''Concorde'' emporte le [[président de la République française]] [[Georges Pompidou]]<ref>Claude Carlier et Gaëtan Sciacco , ''La Passion de la conquête, d'Aérospatiale à EADS, 1970-2000'', Éditions du Chêne, 2001.</ref>. {{refnec|C’est la première fois qu’un chef d’État utilise un prototype pour effectuer un voyage officiel}}. Durant ce vol, le président Pompidou donne une interview en direct au micro de l’[[Office de radiodiffusion télévision française|ORTF]], dans laquelle il a dit : « Je suis frappé par la stabilité de l’appareil à plus de deux mille kilomètres à l’heure. Je ne m’en apercevrais même pas, tant le vol est calme, doux et silencieux, si je ne voyais pas les côtes de France au loin, qui défilent devant nous à une vitesse extraordinaire. À tout le personnel de l’Aérospatiale, des ingénieurs aux techniciens et à tous les travailleurs, je voudrais dire, pour la joie qu’ils me donnent aujourd’hui, de tout cœur merci. » |

|||

[[Image:Georges Pompidou - Bundesarchiv B 145 Bild-F020538-0006.jpg|thumb|Georges Pompidou, le premier chef d'État à utiliser le ''Concorde'' pour ses déplacements]] |

|||

De 1981 à 1995, après un voyage du président de la République française en Chine avec un avion subsonique, tous les voyages présidentiels lointains sont effectués en ''Concorde''. Celui-ci était aménagé en bureau et chambres à coucher dans la cabine avant, la cabine arrière étant réservée aux invités. Une photocopieuse était installée en cabine arrière. |

|||

De même, un système de chiffrement des communications dites « sensibles » était installé avec un téléphone vers le bureau du président. Un pilote spécialiste radio était embarqué pour s’occuper des communications présidentielles. |

|||

La visite du 12 septembre 1985 sur le site de [[Kourou]] pour le lancement de la fusée [[Ariane 3]], laisse un souvenir désastreux au président [[François Mitterrand]] : après deux demi-tours sol pour des problèmes de train avant, il doit changer d'appareil (de plus, la fusée a dû être détruite en vol, à la suite d'un défaut d'allumage du 3{{e}} étage). |

|||

D’autres présidents ou rois ont affrété le ''Concorde'' pour leurs déplacements soit par les vols réguliers vers New York ([[assemblée générale des Nations unies]]) soit des transports vers l’Afrique comme le président [[Mobutu Sese Seko|Mobutu]] (Zaïre) ou le président [[Félix Houphouët-Boigny|Houphouët-Boigny]] (Côte d’Ivoire). |

|||

==== Les vols pontificaux ==== |

|||

Lors des voyages du [[pape]], la règle est que le pays recevant le pape organise le voyage de départ vers sa prochaine destination. |

|||

Lors du passage du pape [[Jean-Paul II]] sur l’île de [[la Réunion]] le {{Date|2|mai|1989}}, un ''Concorde'' d'[[Air France]] (F-BTSC) est affrété pour le transporter entre [[Saint-Denis (La Réunion)|Saint-Denis de la Réunion]] et [[Lusaka]] (via [[Aéroport de La Réunion Roland-Garros|Gillot]]). |

|||

=== La maintenance === |

|||

L’entretien du ''Concorde'' avec les contraintes exigées, sécurité des vols, ponctualité, régularité vol en supersonique, peut être assimilé à l’entretien d’une [[Formule 1]] donc gourmand en heures de main-d’œuvre et en pièces. |

|||

À titre de comparaison, la maintenance d’un ''Concorde'' est de 18 à {{nobr|20 heures}} par heure de vol alors que celle d’un avion classique d’aujourd’hui est en moyenne de {{nobr|2 heures}}. |

|||

D’autre part, le nombre réduit de vols entraîne des stationnements prolongés au sol. |

|||

L’arrivée du ''Concorde'' entraîne une petite révolution en maintenance puisque les circuits étaient commandés en électrique et en hydraulique, avec pour certains des tests embarqués pour faciliter le dépannage. Il a fallu repenser les métiers des mécaniciens et électriciens pour entretenir les ''Concorde'' : l’électronique faisait son entrée dans tous les circuits en commande et en surveillance. |

|||

==== Les visites ==== |

|||

Comme les autres avions, le programme d’entretien est déposé par la compagnie aérienne. Cependant, les deux compagnies avaient deux philosophies différentes en matière d’entretien particulièrement dans l’utilisation et l’occupation des mécaniciens. |

|||

==== British Airways ==== |

|||

Le choix de [[British Airways]] est de créer un département entretien spécialement réservé au ''Concorde''. |

|||

==== Air France ==== |

|||

Dès les débuts de l’exploitation de ''Concorde'', le choix est également de créer un département ''Concorde'', mais la fréquence des vols, la sous-utilisation des mécaniciens et les coûts de maintenance entraînent la création d’un département avion européens. Dans un premier temps en 1979 avec l’[[Airbus A300|A300]], en 1984 avec l’[[Airbus A310|A310]], puis en 1989 avec l’[[Airbus A320|A320]]. À partir de 1990, la maintenance des ''Concorde'' est partagée avec seulement les A300 et A310. En 2001, après l'accident de Gonesse, un département ''Concorde'' seul est recréé jusqu’en 2003, fin de l'exploitation. |

|||

Cette organisation permet d’occuper les mécaniciens en permanence, mais aussi de maintenir les compétences dans les technologies nouvelles. |

|||

Dans les escales régulières, comme [[Aéroport international John-F.-Kennedy|JFK]], une équipe dédiée est en permanence sur place. À partir de 1995, la maintenance à JFK est sous-traitée à une entreprise créée par d’anciens mécaniciens [[Air France]], ''Mach 2''. |

|||

Dans les autres escales, deux mécaniciens sont envoyés sur place pour assurer les pleins et la maintenance. |

|||

Pour les tours du monde, un technicien superviseur est en permanence à bord en vol, en plus de l’officier mécanicien navigant, et deux mécaniciens envoyés sur place assurent la maintenance dans chaque escale. Un lot de bord permet d’assurer un dépannage de qualité permettant la poursuite du vol. |

|||

=== Accident de Gonesse === |

|||

{{Article détaillé|Vol 4590 Air France}} |

|||

Avant l’accident de [[Gonesse]], le ''Concorde'' n'a jamais connu d’avaries entraînant des pertes humaines. Aucun exemplaire n’a eu de problèmes pour des raisons strictement « internes » à l’avion. |

|||

L’[[enquête préliminaire en procédure pénale française|enquête judiciaire]] qui a suivi l’accident met en cause le [[talon d’Achille]] du ''Concorde'', la fragilité des pneumatiques. Des dizaines de cas d’éclatement de pneumatiques sont survenus depuis sa mise en service, avec dans plusieurs cas des perforations d'un réservoir ou d'une aile notamment à [[Washington (District de Columbia)|Washington]] et à [[Dakar]] en [[1979]]<ref name = "lemonde">Lemonde, 21 mai 2010, {{lien web|url=http://www.lemonde.fr/societe/article/2010/05/21/proces-concorde-175-000-euros-d-amende-requis-contre-continental_1361369_3224.html|titre=Blagnac. Procès Concorde : 175 000 euros d'amende requis contre Continental}}</ref>. |

|||

Le {{date|25|juillet|2000|en aéronautique}}, le F-BTSC du [[vol 4590 Air France]], charter à destination de New York, avec des passagers de nationalité [[Allemagne|allemande]], décolle de l’[[aéroport Paris-Charles-de-Gaulle]] puis s’écrase deux minutes après le [[décollage]] sur un hôtel à la Patte d’Oie de [[Gonesse]], provoquant la mort de {{Unité|113|personnes}} : cent passagers, neuf membres d’équipage et quatre personnes au sol<ref name="rapport bea"/>. |

|||

L’accident du {{date|25|juillet|2000}} serait dû, notamment, à une cause extérieure, une lame métallique laissée sur la piste par l’avion précédent : un [[McDonnell Douglas DC-10|DC-10]] de la [[Continental Airlines]]. L’éclatement d'un pneu aurait provoqué une fuite de carburant plus importante que lors des incidents précédents ; l’inflammation du carburant aurait entraîné des « pompages » (décrochage aérodynamique des pales des compresseurs) et des pertes massives de puissance sur un [[moteur]] (le {{n°}}2), puis sur l’autre situé juste à côté (le {{n°}}1). La principale cause retenue par la version officielle est celle de « la lame métallique présente sur la piste », cependant, l’analyse détaillée de cet accident par des méthodes rigoureuses révèle que pas moins de quinze facteurs différents (''causes premières'') se sont conjugués pour provoquer ce [[Crash (aviation)|crash]]. |

|||

L’accident est à l’origine de nouvelles modifications sur le ''Concorde''. Les contrôles électriques ont été améliorés : protection anti-perforation en [[kevlar]] des réservoirs de carburant (au nombre de 13 sur Concorde), montage de [[pneumatique (véhicule)|pneus]] plus résistants, fournis par [[Michelin]] qui a développé les pneus « NZG », qui d’ailleurs pèsent {{Unité|20|kg}} de moins que ceux précédemment utilisés. Néanmoins, le nombre de places à bord est réduit d’une dizaine, rendant l’exploitation encore moins rentable<ref name="histoire concorde">{{lien web|url=http://lhistoire.over-blog.net/article-10685720.html|titre=''Le Concorde'' - l'histoire}}</ref>. Les deux itinéraires sont rouverts le {{date|7|novembre|2001}}. |

|||

Une nouvelle hypothèse est rendue publique par le magazine ''Spécial investigation'' dans son émission nommée ''Concorde – Le crash d'un mythe'', diffusée le {{date|22|janvier|2010}} à {{heure|22|35}} sur [[Canal+]]. Cette nouvelle hypothèse serait étayée par de nombreux témoignages (pompiers, pilotes, personnel de l'aéroport…) qui affirment que Concorde était déjà en feu près d'un kilomètre avant la position sur la piste de la lamelle incriminée par l'enquête du [[Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile|BEA]]. Le documentaire affirme que l'appareil était en surcharge d'environ {{unité|1.5|tonne}} et qu'une entretoise manquait depuis plusieurs jours sur le train d'atterrissage dont un pneu a éclaté. L'éclatement en lui-même serait dû à un défaut sur la chaussée de la piste de décollage. |

|||

Le procès relatif à cet accident s'est ouvert le 2 février 2010 au [[palais de justice de Pontoise]]. Le {{date|21|mai|2010}}, l’accusation a requis<ref name = "lemonde"/>: |

|||

* la condamnation à une amende de {{Unité|175000|euros}} de [[Continental Airlines]] ce qui entraînerait sa responsabilité civile ; |

|||

* dix-huit mois de prison avec sursis contre son mécanicien John Taylor et Stanley Ford, son chef d'équipe ; |

|||

* deux ans de prison avec sursis contre [[Henri Perrier]], {{Unité|80|ans}}, directeur du programme Concorde à [[Société nationale industrielle aérospatiale|l’Aérospatiale]] (devenue EADS) de 1978 à 1994. {{refnec|{{Citation|Il est celui qui avait la conscience des risques, de ce qu'il fallait faire. Il aurait pu empêcher l'accident}}}}, a dit le procureur à son propos ; |

|||

* la relaxe de Jacques Hérubel, {{Unité|74|ans}}, ingénieur en chef de ce programme de 1993 à 1995 et de Claude Frantzen, {{Unité|72|ans}}, un des principaux dirigeants de la direction générale de l'aviation civile (DGAC) de 1966 à 1994. |

|||

Le 6 décembre 2010 la justice rend son verdict et condamne [[Continental Airlines]] à une amende de deux cent mille euros et à verser un million d'euros de dédommagement en faveur d'Air France (cinq cent mille euros pour « préjudice moral » et la même somme pour « atteinte à l'image »). [[Continental Airlines]], par la voix de son avocat {{Me.|[[Olivier Metzner]]}}, a décidé de faire appel de cette décision. |

|||

Le chaudronnier John Taylor est condamné à {{Unité|15|mois}} de prison avec sursis, son chef d'équipe, Stanley Ford, ayant été relaxé. |

|||

Les trois autres prévenus (Henri Perrier, Jacques Hérubel et Claude Frentzenont) ont été relaxés. |

|||

Le 16 décembre 2010 Air France décide de faire appel en raison des propos tenus après l’annonce du verdict par [[Continental Airlines]] ({{Citation|décision absurde}}, {{Citation|détermination des autorités françaises de détourner l’attention de la responsabilité d’Air France, qui appartenait à l’État au moment de l’accident}})<ref>http://www.lesechos.fr/investisseurs/actualites-boursieres/0201009444227-jugement-du-crash-du-concorde---air-france--partie-civile--fait-appel.htm</ref>. Un nouveau procès se tiendra donc à la Cour d’Appel de Versailles en 2012 (prévu de début mars à mi-avril)<ref>http://www.lefigaro.fr/flash-eco/2011/02/24/97002-20110224FILWWW00488-concorde-proces-en-appel-en-2012.php</ref>. |

|||

=== Le retrait du service === |

|||

Le {{date|10|avril|2003}} British Airways et Air France annoncent simultanément le retrait de leurs ''Concorde'' pour l’année suivante. Les raisons invoquées sont la baisse du nombre de passagers depuis l’accident de Gonesse le {{Date|25|juillet|2000}} et le coût élevé de maintenance. |

|||

Dans le même temps [[Richard Branson|Sir Richard Branson]] offre la somme d’une [[livre sterling]] pour acheter un appareil à British Airways qui aurait servi dans la [[Virgin Atlantic]], mais cette offre est refusée. Plus tard, il écrit dans ''[[The Economist]]'' (du {{date|23|octobre|2003}}) que l’offre finale était de cinq millions de livres sterling et qu’il voulait utiliser le ''Concorde'' pendant encore de nombreuses années. Cette offre était probablement destinée à faire de la publicité pour Virgin, Airbus ayant de toute façon refusé de continuer à livrer des pièces de rechange pour ''Concorde''. |

|||

==== Air France ==== |

|||

[[Image:Concorde Roissy.JPG|left|thumb|Concorde F-BVFF exposé sur l’[[Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle|aéroport de Roissy]] {{Coord|49.0107|2.5534}}]] |

|||

Les derniers vols commerciaux de ''Concorde'' avec Air France décollent de l’[[Aéroport international John-F.-Kennedy|aéroport JFK]] de New York (dernier vol régulier New York vers Paris) et de Roissy (dernière boucle supersonique) et atterrissent à [[Aéroport Paris-Charles-de-Gaulle|Roissy]] le {{date|31|mai|2003}}. Le dernier ''Concorde'' à atterrir en service commercial devait être le Sierra Delta en provenance de New York, mais un problème sur le moteur {{numéro}}4 retarde de {{nobr|45 minutes}} le décollage du Fox Bravo, chargé d’effectuer la dernière boucle supersonique au-dessus de l’Atlantique, et le FB atterrit donc finalement le dernier vers {{nobr|18 h 30}} alors que Sierra Delta se pose à {{nobr|17 h 45}} (les arrivées étaient initialement prévues à une minute d’intervalle). Les camions de [[pompier]]s ont arrosé l’avion comme de coutume sur la piste de l’aéroport John F. Kennedy alors que, à Roissy, {{nombre|15000|personnes}} attendaient les deux derniers ''Concorde''. |

|||

La fin de l’aventure ''Concorde'' avec Air France est marquée, pour le Fox Bravo, par un vol au-dessus du [[golfe de Gascogne]] à vitesse supersonique. De retour de sa boucle au-dessus de l’Atlantique, le Fox Bravo survole Orly, l’aérodrome de Lognes, puis passe à la verticale de Roissy avant de s’y poser. De nombreux véhicules (véhicules de piste, voitures de gendarmerie et de pompiers) escortent les deux derniers ''Concorde'' après leurs atterrissages respectifs. Les deux avions font une longue promenade sur les taxiways de Roissy, s’arrêtant entre autres devant le siège d’Air France et devant les milliers de personnes venues assister aux deux derniers atterrissages de ''Concorde'' en service commercial. |

|||

Mais c'est le 3 juin 2003, que Concorde effectua pour la toute dernière fois la liaison New York - Paris Charles de Gaulle, à l'issue d'un vol VIP non commercial, à bord du F-BVFB. |

|||

Les derniers vols de convoyage vers les musées des Concorde se sont effectués de cette manière : le 12 juin, le Concorde F-BVFA est le premier à rejoindre son musée, il quitte Paris pour rejoindre la collection du Smithsionan Museum de Washington, où il sera exposé officiellement le 20 décembre de la même année. |

|||

Le 14 juin 2003, c'est F-BTSD qui rejoint la collection du Musée de L'Air et de L'Espace du Bourget, il effectue un court vol entre Roissy et Le Bourget, et arrivera en vol durant le salon du Bourget 2003 devant le Président Jacques Chirac, présent pour l'occasion. |

|||

Le 24 juin, le Concorde F-BVFB quittera Paris pour rejoindre Karlsruhe-Baden en Allemagne, où il se posera pour la dernière fois pour rejoindre par voie fluviale et terrestre la collection du musée allemand technique de Sinsheim aux côtés de son rival Tupolev-144. |

|||

Le 27 juin 2003, le F-BVFC effectuera l'ultime vol Concorde français entre Paris et Toulouse, là où il sera exposé pour le futur musée Aéroscopia, à son bord André Turcat, et autres acteurs du projet Concorde. |

|||

Une enchère a par ailleurs lieu chez [[Christie's]] à Paris le {{date|15|novembre|2003}}. {{nombre|1300|personnes}} sont présentes pour acheter des objets et des photos des moments importants de la vie du ''Concorde''. Parmi ces objets, certains voient leur valeur multipliée par dix (voire plus) par rapport à celle prévue. |

|||

==== British Airways ==== |

|||

[[Image:Concorde on Bristol.jpg|thumb|''Concorde'' au-dessus de Bristol lors de son dernier vol]] |

|||

Le dernier ''Concorde'' de British Airways décolle de la [[Barbade]] le {{date|30|août|2003}}. |

|||

La dernière semaine de vols de démonstration du ''Concorde'' se fait au-dessus de [[Birmingham]] le [[20 octobre]], à [[Belfast]] le [[21 octobre|21]], [[Manchester]] le [[22 octobre|22]], [[Cardiff]] le [[23 octobre|23]], et [[Édimbourg]] le [[24 octobre|24]]. Chaque jour, l’avion part de la ville de [[Aéroport de Londres Heathrow|Heathrow]] et va jusqu’aux villes concernées en volant à basse altitude en vol [[subsonique]]. Il y a eu environ {{nobr|650 personnes}} ayant gagné à un concours et {{nobr|350 personnes}} invitées qui ont volé dans ce ''Concorde''. |

|||

[[Élisabeth II du Royaume-Uni|Élisabeth II]] consent à éclairer le [[château de Windsor]] pour la soirée du {{Date|23|octobre|2003}}, pour le passage de ''Concorde'' au-dessus du château après un décollage de Londres. C'est, pour le ''Concorde'', un honneur suprême, car seuls quelques avions des principaux chefs d’État ont droit à ce privilège. |

|||

British Airways retire officiellement l’avion le jour suivant, le [[24 octobre]]. Cette sortie définitive se fait avec l’un des ''Concorde'' qui quitte New York avec une fanfare similaire à celle qu'a connu son homologue d’Air France, tandis que, simultanément, deux autres avions paradent, l’un au-dessus du [[golfe de Gascogne]] pour Air France, et l’autre au-dessus d’Édimbourg pour British Airways. Les trois avions ont obtenu la permission spéciale de voler à basse altitude. Les deux ''Concorde'' (qui faisaient des tours) atterrissent respectivement à {{nobr|16 h 01}} et {{nobr|16 h 03}} à l’heure britannique et celui venant de New York à {{nobr|16 h 05}}. Chacun des trois avions passe alors {{nobr|45 minutes}} en roulant au sol autour de l’aéroport avant de débarquer les derniers passagers civils d’un vol supersonique. Le pilote du vol New York/Londres est {{lien|Mike Bannister}}, qui est aussi le pilote du premier vol commercial d’un ''Concorde'' aux couleurs de British Airways, qui a eu lieu en [[1976]]. |

|||

Parmi les passagers de ce dernier vol transatlantique il y a, comme souvent, de nombreuses célébrités du monde du spectacle et des affaires, des cadres ou des dirigeants de grandes compagnies internationales mais aussi un voyageur très chanceux qui avait réservé un an auparavant un billet pour ce trajet sans savoir, bien évidemment, que ce serait le dernier voyage de l’avion. |

|||

Il y a eu par la suite une [[Enchère|vente aux enchères]] des pièces d’un ''Concorde'' de [[British Airways]] qui s'est déroulé le {{date|1|décembre|2003}} au centre d'exposition d'Olympia dans le quartier Kensington de Londres. Les articles vendus sont hétéroclites et comprenaient un compteur de mach, le cône du nez, le siège du pilote de ''Concorde'', des fauteuils de passagers et même des couverts, des cendriers et des couvertures utilisés à bord de l’appareil. Environ {{unité|1129000|euros}} sont récoltés, dont {{formatnum:752720}} sont donnés à l’association 'Get Kids Going!' qui donne aux enfants handicapés et aux jeunes l’occasion de faire du sport. |

|||

== Le ''Concorde'' en quelques dates == |

|||

=== Le lancement === |

|||

* {{Date|25|octobre|1962}}, [[Sud-Aviation]] et la [[British Aircraft Corporation]] présentent aux gouvernements français et britannique respectifs un programme d’avion civil supersonique révolutionnaire<ref name="dates concorde">{{lien web|url=http://avionique.free.fr/spip.php?article23|titre=Quelques dates - Avionique.free.fr}}</ref> ; |

|||

* {{Date|29|novembre|1962}}, signature de l’accord franco-britannique pour la fabrication d’un avion de transport [[supersonique]]<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* {{Date|13|janvier|1963}}, le président français [[Charles de Gaulle]] suggère que l’avion supersonique franco-britannique soit baptisé « ''Concorde'' »<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* {{Date|24|octobre|1963}}, une première maquette grandeur nature du « ''Concord'' » (sans « e ») est présentée à [[Bristol (Angleterre)|Bristol]]. S’ensuivra une polémique sur le nom de l’avion<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* {{Date|19|novembre|1964}}, à la suite des élections législatives britanniques, le nouveau gouvernement travailliste annonce que le [[Royaume-Uni]] se retire du projet « ''Concorde'' », mais il fera volte-face deux mois plus tard<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* [[Avril]] [[1966]] : l’assemblage final du prototype du supersonique, « Concorde 001 », commence à [[Toulouse]]<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* {{Date|11|décembre|1967}}, sortie des hangars pour le premier prototype français F-WTSS à [[Toulouse]]<ref name="dates concorde"/> ; |

|||

* {{Date|19|septembre|1968}}, sortie des hangars du premier prototype britannique G-BSST à Filton<ref name="dates concorde"/>. |

|||

=== Les essais === |

|||

* {{Date|2|mars|1969}}, premier vol du F-WTSS avec [[André Turcat]] aux commandes, d'une durée de {{unité|29|minutes}}<ref>{{lien web|url=http://www.mae.org/concorde-40-ans/1er-vol-concorde.html|titre=Musée de l'air et de l'espace}}</ref> ; |

|||

* {{Date|9|avril|1969}}, premier vol du G-BSST avec Brian Trubshaw aux commandes<ref>{{lien web|url=http://f-wtss.over-blog.com/article-24227669-6.html|titre=Vidéo du premier vol du 002 (G-BSST)}}</ref> ; |

|||

* {{date|1|octobre|1969}}, Concorde 001 passe le mur du son durant son 45{{e}} vol d’essai<ref>{{lien web|url=http://www.mae.org/concorde-40-ans/le-premier-bang.html|titre=Musée de l'air et de l'espace}}</ref> ; |

|||

* {{Date|4|novembre|1970}}, Concorde 001 passe Mach 2<ref>{{lien web|url=http://www.mae.org/votre-visite/collections/aviation-civile/concorde-f-wtss-prototype-001/concorde-001.html|titre=Histoire du Concorde 001 - Site du musée de l'air et de l'espace}}</ref> ; |

|||

* {{Date|12|novembre|1970}}, Concorde 002 passe Mach 2 à son tour<ref>{{lien web|url=http://museedelta.free.fr/concorde/dates.htm|titre=Quelques dates - Site du musée Delta}}</ref> ; |

|||

* {{Date|28|avril|1972}}, [[British Overseas Airways Corporation|BOAC]] (future [[British Airways]]) passe sa première commande de {{nombre|5|appareils}}{{référence nécessaire}} ; |

|||

* {{Date|16|mars|1973}}, [[Record d'altitude]] avec Concorde 001 à {{unité|68000|pieds}}{{référence nécessaire}} ; |

|||

* {{Date|30|juin|1973}}, Concorde 001 piloté par A. Turcat et spécialement équipé d'appareils de mesures suit une éclipse solaire totale et reste dans son ombre pendant 74 minutes<ref> {{lien web|url=http://www.cerimes.fr/le-catalogue/eclipse-73.html|titre=Reportage sur l'éclipse de 1973 (Cerimes.fr)}}</ref>. ; |

|||

* {{date|6|décembre|1973}}, premier vol du premier ''Concorde'' de série. |

|||

* {{Date|26|mars|1974}}, [[Record de vitesse aérien|Record de vitesse]] établi à Mach 2,23 (environ {{unité|2368|km/h}}) avec Concorde 101<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.concordesst.com/01.html|titre=Flotte des Concorde : 101 G-AXDN - Concordesst.com}}</ref> ; |

|||

* {{Date|10|octobre|1975}}, le ''Concorde'' reçoit son [[Certificat de navigabilité#CDN|certificat de navigabilité]]<ref name="cdn concorde"/>. |

|||

=== Exploitation commerciale === |

|||

[[Image:Air France Concord.jpg|thumb|Le F-BVFA qui inaugura le service commercial chez [[Air France]] en volant entre [[Paris]], [[Dakar]] et [[Rio de Janeiro]]]] |

|||

* {{Date|21|janvier|1976}}, premier vol commercial entre [[Paris]], [[Dakar]] et [[Rio de Janeiro]]<ref>{{lien web|url=http://www.universalis.fr/encyclopedie/Z020630/VOLS_COMMERCIAUX_DE_CONCORDE.htm|titre=Vols commerciaux de ''Concorde'' - Universalis.fr}}</ref> ; |

|||

* {{Date|24|mai|1976}}, vol spécial de deux ''Concorde'' entre [[Paris]], [[Londres]] et [[Washington (District de Columbia)|Washington DC]] avec un survol et atterrissage parallèle à l’[[aéroport international de Washington-Dulles]]<ref>{{lien web|url=http://www.concorde-jet.com/histoire.php?date=1976_05_24|titre=Les deux ''Concorde'' arrivent à Washington - Concorde-jet.com}}</ref> ; |

|||

* {{Date|22|novembre|1977}}, premier vol régulier du ''Concorde'' à destination de [[New York]] qui fait suite à une longue polémique avec les États-Unis<ref>{{lien web|url=http://le.pointu.free.fr/images.php?image=49&dir=1|titre=''Concorde'' dans la presse de 1965 à 2003 - Lepointu.free.fr}}</ref> ; |

|||

* {{Date|25|juillet|2000}}, [[Vol 4590 Air France|accident d’un ''Concorde'']] avec {{nombre|109|personnes}} à bord à [[Gonesse]], près de l'[[aéroport Paris-Charles-de-Gaulle]]<ref name="rapport bea">Voir également le rapport final du [[Bureau d'enquêtes et d'analyses pour la sécurité de l'aviation civile|Bureau enquêtes et accidents]] (BEA) au {{lien web|url=http://www.bea-fr.org/docspa/2000/f-sc000725/pdf/f-sc000725.pdf|titre=format PDF}} ou au {{lien web|url=http://www.bea-fr.org/docspa/2000/f-sc000725/htm/f-sc000725.html|titre=format HTML}}</ref> ; |

|||

* {{Date|7|novembre|2001}}, reprise du service commercial des ''Concorde'' Air France et British Airways. |

|||

* {{Date|31|mai|2003}}, dernier vol commercial du ''Concorde'' sous les couleurs d’[[Air France]]<ref>{{lien web|url=http://www.dailymotion.com/relevance/search/Dernier+vol+du+Concorde+compiano22|titre=Vidéo du décollage - Dailymotion.com}}</ref> ; |

|||

* {{Date|24|octobre|2003}}, dernier vol commercial du ''Concorde'', sous les couleurs de [[British Airways]]<ref name="larousse"/> ; |

|||

* {{Date|26|novembre|2003}}, tout dernier vol ''Concorde'' opéré par le G-BOAF avec atterrissage à [[Filton]]<ref>{{lien web|url=http://www.europe1.fr/Radio/ecoute-podcasts/Chroniques/Zoom-arriere/26-novembre-2003-le-dernier-vol-du-Concorde|titre=26 |titre=novembre 2003 : le dernier vol du ''Concorde'' - Europe1.fr}}</ref>. |

|||

=== Depuis l'arrêt des vols === |

|||

* {{Date|16|mars|2006}}, ''Concorde'' vainqueur du ''Great British Design Quest''<ref>{{lien web|url=http://www.bbc.co.uk/arts/cultureshow/designquest/|titre=Great British Design Quest}}</ref>, un sondage organisé par le [[Design Museum|London Design Museum]] et la [[British Broadcasting Corporation|BBC]] ; |

|||

* {{Date|13|avril|2007}}, ouverture du hall d’exposition ''Faster than sound'' sur l’[[Aéroport international Grantley-Adams]], la [[Barbade]]. Le Concorde G-BOAE y est présent au sein d’une exposition multimédia. |

|||

== Descriptif technologique == |

|||

=== Cellule et fuselage === |

|||

==== Le cockpit ==== |

|||

[[Image:ConcordeCockpitSinsheim.jpg|thumb|[[Cockpit]] du ''Concorde'']] |

|||

L’entrée du [[Cockpit|poste de pilotage]] se fait par un couloir bas ({{Unité|1.75|m}} de haut) d’une longueur de {{Unité|2|mètres}}. Dans les armoires électroniques de chaque côté, sont disposés des [[calculateur]]s servant au pilotage automatique, navigation, communications [[Très haute fréquence|VHF]]<ref name="VHF">De ''very hight frequency'', soit [[très haute fréquence]]</ref>, navigation, batterie, conditionnement d’air, conduite moteur. La partie supérieure est réservée aux panneaux disjoncteurs. |

|||

Trois sièges à manœuvre électrique sont disposés dans le [[cockpit]], les deux sièges des pilotes (CDB<ref name="CDB">Le sigle CDB désigne le commandant de bord</ref> et OPL<ref name="OPL">Officier pilote de ligne, plus connu sous le nom de copilote</ref>) avec des planches de bord similaires à droite et à gauche (navigation). |

|||

La partie centrale, conduite moteur, commande du pilote automatique et pylône, (radionavigation et communications) est commune. En partie supérieure, au-dessus des pares-brise, un panneau de centrale d’alarme avec en fonction des niveaux d’alarme des voyants de couleurs différentes. |

|||

Au panneau supérieur, les commandes de vol, les poignées coupe-feu, les éclairages extérieurs (feux de navigation et phares). |

|||

Le poste de l’OMN<ref name="OMN">Officier mécanicien navigant</ref>, siège orientable soit vers le panneau ou vers l’avant (position décollage), derrière l’OPL<ref name="OPL"/>, est équipé de nombreux indicateurs et interrupteurs : conditionnement d’air, électricité, carburant, indicateurs complémentaires moteurs, panneau de démarrage, commandes des entrées d’air et hydrauliques. Le panneau, du plafond au plancher, est équipé d’indications et commandes. Sur la cloison gauche du cockpit, encore des panneaux disjoncteurs. |

|||

Deux sièges observateurs peuvent être utilisés en fonction des besoins, l’un derrière le CDB<ref name="CDB"/>, l’autre dans le couloir central derrière l’OMN<ref name="OMN"/> |

|||

En raison de sa forme élancée nécessaire afin d'avoir de bonnes performances pour le [[vol supersonique]], les pilotes avaient généralement une très mauvaise visibilité vers l'avant. Cela ne causait pas de problème en vol de croisière, mais un peu plus dans les phases de [[décollage]] et d'[[atterrissage]]. C'est ce qui explique pourquoi les pilotes devaient abaisser le nez du Concorde pour ces phases. |

|||

==== Les aménagements cabine ==== |

|||

[[Image:Concorde innen.jpg|thumb|Aménagement de la cabine chez [[British Airways]]]] |

|||

L'appareil est séparé en deux cabines, {{nombre|40|passagers}} pour la cabine avant et {{nombre|60|passagers}} pour la cabine arrière, les toilettes, les vestiaires et les portes centrales servant de séparation entre les deux cabines. Les sièges sont installés par rangées de quatre, séparés en deux par une travée centrale. |

|||

À l’entrée de la cabine avant, un office avec four est installé pour le service. La conservation des aliments est faite avec de la [[Dioxyde de carbone|carboglace]]. Le même type d'équipement est installé en cabine arrière. |

|||

Il n’y a ni vidéo ni projection de film pendant les vols, mais un choix de musiques disponible à chaque siège. |

|||

Trois toilettes sont installées, une à l’avant pour les passagers cabine avant et l’équipage et deux entre les deux cabines. |

|||

Chaque siège dispose d’un porte-bagages en partie supérieure et des vestiaires à porte-manteaux sont installés en extrémité de chaque cabine. |

|||

Dans le galley<ref name="Galley">Dans un avion, le galley désigne l'endroit spécialement aménagé où l'on prépare les repas</ref> arrière, des calculateurs, entrées d’air, communications longue portée (HF) sont disposés de chaque côté avec accès par le galley. Au fond, un accès mène vers la soute arrière mais ne peut être ouvert qu'au sol. |

|||

==== Les soutes ==== |

|||

Deux [[Soute|soutes]] peuvent accueillir les bagages des passagers, l’une sous la cabine avant, l’autre derrière le galley<ref name="Galley"/> arrière. Chaque soute dispose d’une entrée indépendante. Les soutes à bagages ont un volume de {{unité|19.74|[[mètre|m]]|3}} et ne sont pas ventilées. De ce fait, le transport d'animaux vivants est exclu. |

|||

Toutes les parties disponibles restantes sont utilisées pour les équipements : [[centrale à inertie]] et [[radar]] à l’avant, soute [[hydraulique]], soute de [[Climatisation|conditionnement d’air]]. |

|||

==== Le nez basculant ==== |

|||

L'[[aile delta]] n'est que très peu portante à faible vitesse, ce qui oblige l'avion à avoir un [[Incidence (aérodynamique)|angle d'incidence]] élevé durant les phases de [[décollage]] et d'[[atterrissage]]. La visibilité vers l'avant s'en trouve fortement réduite lors du décollage et en phase d'approche. |

|||

En réponse à ce problème, le ''Concorde'' (comme le [[Tupolev Tu-144]]), est équipé d'un nez et d'une visière mobiles inclinables, pour une meilleure visibilité à basse vitesse et meilleure pénétration dans l’air à haute vitesse<ref>{{lien web|url=http://www.concorde-jet.com/nez.htm|titre=L'inclinaison du nez sur Concorde}}</ref>. L'ensemble nez-visière peut prendre 4 positions : |

|||

[[Image:ConcordePrototype.JPG|thumb|L'appareil de pré-série britannique est le premier à posséder une véritable verrière sur le nez.]] |

|||

* inclinaison de 5° lors des phases de manœuvres au sol et de décollage ; |

|||

* inclinaison de 12,5° à l’atterrissage ; |

|||

* nez relevé et visière baissée en vol subsonique (en pratique, la visière est relevée dès la phase de montée initiale achevée) ; |

|||

* nez et visière relevés en vol supersonique et lors du stationnement (parking). |

|||

==== Matériaux utilisés ==== |

|||

Le [[fuselage]] et la [[Voilure (aéronautique)|voilure]] de ''Concorde'' sont construits en alliage d'[[aluminium]], connu sous la référence RR58 en Grande-Bretagne et AU2GN<ref>{{lien web|url=http://concordesst.com/wing.html|titre=Description technique du ''Concorde''}}</ref> en France. Cet alliage a été mis au point afin d'offrir le meilleur compromis entre masse, résistance aux déformations et résistance à la température (échauffement cinétique en vol supersonique). |

|||

=== La voilure === |

|||

Partie essentielle et spécifique de cet avion : l’aile adaptée au vol supersonique. Le concept d’[[aile delta]] (triangulaire) est modifié afin d’avoir de meilleures performances aux basses vitesses. Cette modification de l’aile du ''Concorde'' porte un nom spécifique : l’[[aile gothique]]. En effet, si on regarde le plan de l’aile, on s’aperçoit que la forme en plan est en ogive, d’où le nom ''gothique''. |

|||

Les travaux de l'[[Office national d'études et de recherches aérospatiales|Onera]], dans les [[années 1950]] ont démontré de nombreuses hypothèses. L'augmentation de la flèche à l'[[emplanture]] (apex) permet une augmentation de la portance, notamment grâce à la [[Portance (mécanique des fluides)|portance tourbillonnaire]]. Une corde à emplanture plus longue offre plus de volume pour les réservoirs (un point-clef du projet). Les ailes du ''Concorde'' disposent de bords d'attaque à double courbure, il y a ainsi une augmentation de la surface en bout d'aile. Les commandes de vol sont multifonctions, les [[élevon]]s sont à la fois les ailerons ([[roulis]]) et les gouvernes de profondeur ([[tangage]]). Il n'y a pas d'[[aérofrein]]s (inutiles sur une aile delta à forte traînée), ni de volet déporteurs, ni encore de volets de bord d’attaque et de bord de fuite. Du fait de son faible [[Allongement (aéronautique)|allongement]] (ici 1,83), une [[aile delta]] est peu portante ([[Coefficient de portance|Cz{{ind|max}}]] ≈ 1), l'avion doit avoir un angle d'incidence élevé au décollage et à l'atterrissage, ce qui gêne fortement la visibilité depuis le cockpit. |

|||

Il existe toutefois de nombreux problèmes de portance pour des vitesses faibles. |

|||

* Au décollage, l'hypersustentation se fait sous trois formes : |

|||

:La portance tourbillonnaire, qui augmente le [[Coefficient de portance|Cz]] de 20 % |

|||

:L'effet de sol qui augmente le Cz de 12 %, pendant le roulage et à faible hauteur, |

|||

:La composante verticale de la poussée, très forte avec la [[postcombustion]]. Pour {{unité|70|[[Tonne (unité)|t]]}} de poussée, on obtient {{unité|16 à 20|[[Tonne (unité)|t]]}} de portance (sur {{unité|185|[[Tonne (unité)|t]]}}) à un angle de cabré de {{unité|13|°}} à {{unité|17|°}}. |

|||

Au total un [[coefficient de portance]] d’environ 0,65 pour une [[masse]] de {{unité|170|[[Tonne (unité)|t]]}} permet de décoller aux environs de 200 kt (soit {{unité|360|km/h}}), une vitesse supérieure de 50 à 60 % à celle d'un [[avion de ligne]] [[subsonique]] (entre 125 et 135 kt). |

|||

* À l’atterrissage, on perd la composante de la poussée, mais l’avion est plus léger (il a consommé {{Unité|80|tonnes}} de [[kérosène]]). La vitesse d'atterrissage est d'environ {{unité|280|km/h}}. |

|||

=== Les moteurs === |

|||

Le ''Concorde'' est un quadriréacteur. Les [[Turboréacteur|réacteurs]] sont disposés deux par deux. Les nacelles, dans lesquelles ils sont logés sont réalisées en acier et matériaux résistants aux hautes températures. Des panneaux de protection thermique sont installés au plafond. Les détecteurs d’incendie y sont installés. |

|||

La grande difficulté de conception et de mise au point des réacteurs vient du fait que l’avion vole en [[subsonique]] et en [[supersonique]], alors que la vitesse de l’air à l’intérieur du moteur doit être inférieure à la [[vitesse du son]] même en supersonique. Pour cela, les constructeurs ont partagé le moteur en trois parties : |

|||

* les entrées d’air ; |

|||

* le moteur lui-même ; |

|||

* la [[tuyère]]. |

|||

Ces trois parties disposaient de leurs commandes et contrôles particuliers. |

|||

==== Entrées d’air ==== |

|||

[[Image:Concorde Ramp.jpg|thumb|Photographie montrant les entrées d’air du ''Concorde'']] |

|||

Le but des entrées d’air est d’amener la vitesse de l’air à une vitesse compatible avec le fonctionnement du moteur (environ [[Nombre de Mach|Mach]] 0,5). Des panneaux articulés, appelés « rampes » assurent cette fonction. Ces rampes sont manœuvrées par des tubes de torsions, eux-mêmes entraînés par un [[moteur hydraulique]]. Ces moteurs sont au nombre de deux : un normal et un autre de secours. |

|||

On distingue trois phases de fonctionnement<ref name="motor concorde"/> : |

|||

# '''Vitesse de 0 à Mach 0,5''' :<br />Le débit d’air passant par les entrées d’air est insuffisant jusqu’à Mach 0,5. Un volet d’air additionnel, situé en partie inférieure s’ouvre du fait de la différence de pression entre l’extérieur et l’intérieur de l’entrée d’air. |

|||

# '''Vitesse de Mach 0,5 à Mach 1,2''' :<br />Le volet d’air additionnel se referme. Les rampes sont en position haute. |

|||

# '''Vitesse supérieure à Mach 1,2''' :<br />En vol [[supersonique]], une [[onde de choc]] se crée à partir des bords de la prise d’air. Lorsque l’air passe à travers l’onde de choc, sa vitesse devient [[subsonique]]. En compensation (il s’agit en fait de l’observation des lois de conservation en aérodynamique compressible) la pression augmente. L’air arrive ainsi dans le compresseur à une vitesse convenable (environ Mach 0,5) et à plus haute [[pression]]. La position de l’[[onde de choc]] est cruciale, et doit être contrôlée en fonction de la vitesse. Les rampes sont positionnées afin d’adapter la géométrie de l’entrée d’air à la vitesse de l’avion. Ces entrées d’air étaient contrôlées par des calculateurs d’entrée d’air (AICU), deux par moteur, situés en partie avionique du galley<ref name="Galley"/> arrière. Des informations de pression d’air, température, et [[nombre de Mach]] alimentent les calculateurs. <br />En vol supersonique, de l’air prélevé par quatre petits volets situés dans les coins supérieur et inférieur au niveau de l’entrée du moteur propre, permet de refroidir la nacelle du moteur. Ces volets sont fermés en subsonique et en cas de feu ou surchauffe moteur par action sur la poignée coupe-feu. <br />À l’intérieur de l’entrée, une sonde de température et quatre sondes de pression permettent de connaître les paramètres d’entrée d’air.<br />Au poste de mécanicien navigant, un indicateur par entrée d’air permet de contrôler en permanence le rapport de pression (IPRE : ''Indicator pressure ratio error'').<br />Le système d’entrée d’air est équipé d’un système embarqué de test pour les essais et recherche de panne en maintenance. |

|||

==== Le moteur ==== |

|||

Le ''Concorde'' est motorisé avec des [[turboréacteur]]s [[Bristol Aeroplane Company|Bristol]]/ [[Snecma]] puis [[Rolls-Royce plc|Rolls-Royce]]/ Snecma Olympus 593 à [[postcombustion]]<ref name="motor concorde"/>, les mêmes moteurs équipant l'[[Avro Vulcan]]. Des modifications importantes ont permis d’accroître la poussée et de diminuer la consommation en régime subsonique. La version définitive est la Mk IV. |

|||

Des entrées d’air moteurs à section variable à régulation électronique<ref name="motor concorde"/> servent à réduire la vitesse de l'air entrant dans le réacteur. Une sortie des gaz à section variable<ref>{{lien web|url=http://le.pointu.free.fr/images.php?image=36&dir=7|titre=''Concorde'' dans la presse}}</ref> augmente la vitesse de l'air sortant. Le dégivrage de la voilure et des entrées d’air moteurs est entièrement électrique soit en continu soit par cycle, limitant les tuyauteries d’air. Cette spécificité n'est pas reprise sur les avions actuels. |

|||

La conception (difficile), la réalisation et la mise au point des circuits d’air en amont et aval du cœur du réacteur ont été prises en charge par la [[Snecma]]. (Parties mobiles, rampes, etc. à préciser). |

|||

Cependant, il n'y a pas d’[[Groupe auxiliaire de puissance|APU]]<ref name="APU">[[groupe auxiliaire de puissance]]</ref> obligeant la présence de groupe électrique et à air indépendant dans chaque escale. Un projet a été étudié mais abandonné (prototype [[Groupe auxiliaire de puissance|APU]] au [[Musée de l'air et de l'espace|MAE]], don de M. Chevalier). Le [[Boeing 727]] est le premier avion civil à disposer d'APU<ref name="APU"/> intégré pour la mise en route des réacteurs. |

|||

Les ''Concorde'' français sont équipés de réacteurs identiques à ceux équipant les ''Concorde'' anglais, mais assemblés par la [[Snecma]]. |

|||

; Constitution du moteur : |

|||

Simple flux, double corps (compresseurs basse pression (N1) et haute pression (N2)), chambres de combustion annulaire, turbines haute et basse pression. Un système de [[postcombustion]] (ou réchauffe) est ajouté. Une tuyère à section variable (AJ : Area Jet) vient se positionner à l’arrière. |

|||

Un relais accessoire, entraîné par le corps haute pression N2, permet d’entraîner les vario-alternateurs, les [[Pompe oléohydraulique|pompes hydrauliques]], les pompes d’alimentation en carburant haute et basse pression. |

|||

La régulation de la poussée est effectuée par le biais du corps haute pression N2 (Contrairement aux moteurs d’aujourd’hui qui se régulent au N1). Ce dernier (N2) réagit aux variations de débit carburant piloté par la manette des gaz associée au moteur. L’attelage basse pression N1 est régulé par la tuyère primaire (AJ), montée en sortie de canal de réchauffe (postcombustion). Le N1 est ajusté au N2. Le rapport de vitesses des deux compresseurs doit rester dans une plage de fonctionnement compatible. La régulation du N1 n’interfère par sur celle du N2 car un phénomène de saturation (ou bouchon) permet de dissocier les deux. Concrètement, un col sonique est présent dans le distributeur de la turbine BP. Les paramètres variants en amont n’affectent pas ceux situés en aval et inversement. C’est une particularité de ce moteur. Ce système a permis de se passer de clapet de décharge. |

|||

L’équipage ajuste et contrôle la poussée par la vitesse de rotation du corps haute pression (N2) au moyen de deux calculateurs de poussée (TCU) par moteurs, l’un suppléant l’autre en cas de panne. Au poste de pilotage, des indicateurs à aiguilles et à tambours permettent de contrôler les paramètres de vitesse de rotation moteur, de consommation de carburant, de pressions et de températures. |

|||

La [[postcombustion]] (appelée aussi réchauffe) est utilisée pour le [[décollage]] et pour passer le [[mur du son]], à partir de [[Nombre de Mach|Mach]] 0,97 et jusqu’à Mach 1,7. Elle permet d’obtenir une poussée supplémentaire d’environ 18 % pendant ces deux phases, mais au prix d’une consommation très élevée ({{Unité|80|tonnes/heure}} au décollage au lieu de 20 en croisière). La postcombustion est réalisée par une pompe et un régulateur de carburant haute pression envoyant du carburant dans les gaz d’échappement du moteur. Elle est commandée par le pilote au moyen d’un interrupteur situé derrière les manettes de poussée moteur au travers d’un calculateur électronique. |

|||

La postcombustion n’est pas allumée sur les quatre moteurs en même temps mais par paire symétrique, d’abord les moteurs 1 et 4 (moteurs extérieurs, les plus éloignés du fuselage) puis les moteurs 2 et 3. |

|||

Une couronne de sondes mesurant les températures des gaz de turbine (TGT) est disposée dans le cône de queue du moteur. |

|||

==== La tuyère ==== |

|||

Cette partie du moteur située en arrière du moteur est faite d’un tube d’acier haute température d’environ {{Unité|1|m}} de diamètre et {{Unité|2.50|m}} de longueur. |

|||

La partie tube est, en fait, une cheminée pour les gaz d’échappement en sortie de turbine. Elle est terminée par deux équipements : |

|||

* Les tuyères 14 : une couronne de petits volets appelée « AJ » permettant par leur mouvement de modifier la section de sortie de la tuyère. Ce dispositif est destinée à augmenter la pression pour accélérer la vitesse des gaz, donc augmenter la vitesse de l’avion particulièrement en supersonique. Ces volets sont commandés par des [[vérin]]s pneumatiques dont l’ordre d’ouverture ou de fermeture est émis par le calculateur de poussée (TCU) au travers d’un moteur électrique (PNT) commandant un [[servomoteur]] à gaz (PNC). |

|||

* Les tuyères 28 : deux coquilles mobiles sur chaque moteur sont installées à l’extrémité de la tuyère. Ce sont les inverseurs de poussée utilisés comme système d’appoint au freinage des roues et comme ralentisseur de vitesse dans la phase de retour en subsonique. C’était l’un des rares avions à utiliser les inverseurs en vol. Ces coquilles servaient aussi à moduler le flux du réacteur. Ces inverseurs sont actionnés par un moteur pneumatique commandé par la manette inverseur de poussée situé en avant des manettes de poussée au poste de pilotage. |

|||

=== Le train d’atterrissage et les freins === |

|||

[[Image:Train d'atterrissage Concorde Musee du Bourget P1020039.JPG|thumb|left|upright|Le train d'atterrissage principal droit du ''Concorde'' au [[Musée de l'air et de l'espace|musée du Bourget]]]] |

|||

==== Le train d’atterrissage ==== |

|||

[[Image:Concorde G-BOAG Tail.jpg|thumb|Cône de queue du ''Concorde'', on peut distinguer la roulette de queue.]] |

|||

Le [[train d'atterrissage]] est un train dit « tricycle » : un train principal sous chaque aile plus un train avant sous la cabine avant. La commande est électrique, elle pilote des [[électrovanne]]s qui envoient un fluide dans des [[vérin]]s [[hydraulique]]s. La sortie, comme la rentrée, est normalement hydraulique, mais en cas d’urgence, après déverrouillage manuel, chaque train est sorti par gravité. |

|||

Le train avant se replie vers l’avant ; les deux trains principaux, après raccourcissement se replient latéralement, dans leur logement situé en partie dans le fuselage. Une fois le train rentré, des portes ferment les logements. |

|||

Une roulette dite « de queue » rétractable est installée au niveau du cône de queue pour protéger le fuselage en cas d’incidence trop élevée pendant le décollage. |

|||

==== Les freins ==== |

|||

Les disques de [[Frein|freins]] principaux, au nombre de 8, un par roue, sont en carbone pour réduire la masse de l’avion. Ce point clef de la conception n'est adopté seulement qu'à partir de l’avion 102. |

|||

Le ''Concorde'' dispose de trois possibilités de freinage : un freinage normal avec [[antipatinage]], un freinage « alternat » et un freinage de secours. |

|||

Les roues avant sont freinées par un [[frein à disque]] pour le freinage à la rentrée du train uniquement. |

|||

Un transmetteur de position pédale électrique commande la puissance hydraulique pour les freinages normal et ''alternate''. Le freinage de secours est entièrement hydraulique, des pédales de freins aux freins. Des ventilateurs permettent le refroidissement accéléré des freins. |

|||

Une [[sonde de température]] de frein est installée sur chaque frein et transmet la température de chaque frein au cockpit. |

|||

==== Les roues ==== |

|||

Il y a quatre roues sur chaque train principal. Les pneus sont gonflés à l’[[azote]] pour limiter l’échauffement des roues. Il n'y a pas de transmetteurs de pression des pneus comme sur les avions actuels, mais, à la suite d'un incident à Washington en [[1979]], un système de détection de sous-gonflage a été installé sur chaque train principal. Il s’agit de mesurer les contraintes du bogie dû, par exemple, à une roue dégonflée ou crevée par des détecteurs d’effort collés sur le bogie. Le signal est envoyé au cockpit sur des voyants au panneau avant et au panneau OMN<ref name="OMN"/>. |

|||

Le test du système est quotidien et l’alarme de sous-gonflage pendant le roulage nécessitait un retour au parking pour vérification. De plus, la vérification des pressions des roues est effectuée avant chaque vol. L'orientation des roues avant est faite à l'aide d'un volant pour chaque pilote. Le signal généré par le volant est envoyé vers un calculateur. Un [[vérin]] [[hydraulique]] commandé électriquement oriente le train avant en fonction de la consigne reçue. |

|||

=== Les circuits === |

|||

==== La génération électrique ==== |

|||

La génération électrique est de même principe que sur les autres avions modernes contemporains ([[Boeing 747]]) ([[Courant triphasé|triphasé]] {{unité|115/200|[[Volt|V]]}} et {{Unité|400|[[Hertz|Hz]]}} avec mise en parallèle des 4 alternateurs). Ceux-ci sont entraînés par les moteurs par l’intermédiaire du boîtier accessoires. Il y avait un IDG (''Integrated Driving Generator'')<ref name="aviation-fr-IDG"/> par moteur. |

|||

La nouveauté du ''Concorde'' était les [[Générateur électrique|générateurs électriques]] dont on avait, pour gagner du poids, réuni les deux fonctions, régulation de fréquence et générateur électrique en un seul équipement appelé IDG<ref name="aviation-fr-IDG"/>. Le gain de poids est d'environ {{Unité|40|kg}} par alternateur. Cette technologie fut reprise par les constructeurs d’équipement pour les avions modernes à partir de l’[[Airbus A310]]. Tous les avions en sont maintenant équipés. |

|||