Tournefort (Alpes-Maritimes)

| Tournefort | |||||

Vue du village depuis le chemin du Vieux Village. | |||||

Blason |

|||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Provence-Alpes-Côte d’Azur | ||||

| Département | Alpes-Maritimes | ||||

| Arrondissement | Nice | ||||

| Intercommunalité | Métropole Nice Côte d'Azur | ||||

| Maire Mandat |

Murielle Molinari 2020-2026 |

||||

| Code postal | 06420 | ||||

| Code commune | 06146 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Tournefortois | ||||

| Population municipale |

149 hab. (2021 |

||||

| Densité | 15 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 43° 56′ 51″ nord, 7° 09′ 06″ est | ||||

| Altitude | Min. 171 m Max. 1 304 m |

||||

| Superficie | 10,13 km2 | ||||

| Unité urbaine | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nice (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Vence | ||||

| Législatives | Deuxième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Alpes-Maritimes

Géolocalisation sur la carte : Provence-Alpes-Côte d'Azur

| |||||

| modifier |

|||||

Tournefort est une commune française située dans le département des Alpes-Maritimes, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Ses habitants sont appelés les Tournefortois.

Géographie[modifier | modifier le code]

Localisation[modifier | modifier le code]

Commune située à 3 km de Massoins et 5 km de Villars-sur-Var[1].

Géologie et relief[modifier | modifier le code]

Le territoire communal, tout en longueur, coincé entre Massoins, Malaussène et la Tinée, est à cheval sur la crête du mont Falourde.

Les deux hameaux de la Courbaisse (sur la route de la Tinée), à l’entrée de la Mescla, étaient reliés au village par un chemin longeant le pic Charvet[2].

Hydrographie et eaux souterraines[modifier | modifier le code]

Cours d'eau sur la commune ou à son aval[3] :

- fleuve le Var ;

- rivière la Tinée ;

- ruisseau de mal bosquet ;

- ravins des Clues, de la Chalanche ;

- vallons de Ginoire, de Laus, de Figgiette, de Barseil, de la Clapière.

Climat[modifier | modifier le code]

En 2010, le climat de la commune est de type climat méditerranéen altéré, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[4]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est dans une zone de transition entre le climat de montagne et le climat méditerranéen et est dans la région climatique Var, Alpes-Maritimes, caractérisée par une pluviométrie abondante en automne et en hiver (250 à 300 mm en automne), un très bon ensoleillement en été (fraction d’insolation > 75 %), un hiver doux (8 °C) et peu de brouillards[5].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 13,3 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 16,2 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 972 mm, avec 5,8 jours de précipitations en janvier et 4,9 jours en juillet[4]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Ascros », sur la commune d'Ascros à 11 km à vol d'oiseau[6], est de 10,8 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 930,1 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 34,4 °C, atteinte le ; la température minimale est de −10,7 °C, atteinte le [Note 1],[7],[8].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[9]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[10].

Voies de communications et transports[modifier | modifier le code]

Voies routières[modifier | modifier le code]

Village accessible depuis la route des Alpes D 6202 (ex-RN 202), puis D 26 par Massoins, juste avant le pont de la Mescla.

Intercommunalité[modifier | modifier le code]

Commune membre de la Métropole Nice Côte d'Azur.

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Tournefort est une commune rurale[Note 2],[11]. Elle fait en effet partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[12],[13].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nice, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 100 communes, est catégorisée dans les aires de 200 000 à moins de 700 000 habitants[14],[15].

La commune est couverte par le Règlement national d'urbanisme[16].

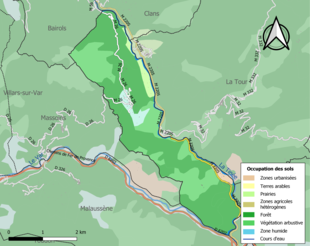

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (95,1 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (95,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (63,7 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (28,2 %), espaces ouverts, sans ou avec peu de végétation (3,2 %), prairies (3,1 %), mines, décharges et chantiers (1,7 %)[17].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Transports en commun[modifier | modifier le code]

Transport en Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Commune desservie par le réseau Lignes d'Azur[18].

Chemins de fer[modifier | modifier le code]

- La ville la plus proche, Villars-sur-Var, est desservie par la ligne Nice - Digne des Chemins de fer de Provence (plus connue sous le nom du « train des Pignes »)[19].

- Gare du train des Pignes[20].

Histoire[modifier | modifier le code]

Tornafort est cité au XIIe siècle. Les chevaliers de l'ordre du Temple auraient occupé un hospice et des terres en 1176[21].

La seigneurie a appartenu à la famille des Tornaforte. Elle est associée à la vallée de Massoins et a été inféodée à Jean et Louis Grimaldi de Bueil en 1388. Le , Jean Grimaldi a reçu l'hommage des habitants de Tournefort[22]. Elle est passée aux Caissoti après l'exécution d'Annibal Grimaldi, en 1622. En 1723, elle est revenue à la famille piémontaise de Coni, les Bruno.

Le tremblement de terre du a causé des dégâts importants au village isolé sur son piton rocheux. Le vieux village a été abandonné au début du XXe siècle et était ruiné en 1916. Le dernier habitant aurait quitté le village en 1937 ou 1938. Le nouveau village est situé à « la Colle ». L'église Saint-Pierre datant du XVIIe siècle et le cimetière sont restés dans l'ancien village.

Héraldique[modifier | modifier le code]

|

Blason | D’azur au rocher d’argent mouvant de la pointe sommé d’un lys de jardin du même, surmonté d’une étoile de huit rais cousue de gueules[23]. |

|---|---|---|

| Détails | Le statut officiel du blason reste à déterminer. |

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Budget et fiscalité 2019[modifier | modifier le code]

En 2019, le budget de la commune était constitué ainsi[24] :

- total des produits de fonctionnement : 501 000 €, soit 3 038 € par habitant ;

- total des charges de fonctionnement : 241 000 €, soit 1 458 € par habitant ;

- total des ressources d'investissement : 332 000 €, soit 2 015 € par habitant ;

- total des emplois d'investissement : 291 000 €, soit 1 763 € par habitant ;

- endettement : 223 000 €, soit 1 351 € par habitant.

Avec les taux de fiscalité suivants :

- taxe d'habitation : 7,09 % ;

- taxe foncière sur les propriétés bâties : 25,00 % ;

- taxe foncière sur les propriétés non bâties : 55,81 % ;

- taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties : 0,00 % ;

- cotisation foncière des entreprises : 0,00 %.

Chiffres clés Revenus et pauvreté des ménages en 2017 : médiane en 2017 du revenu disponible, par unité de consommation : 20 460 €[25].

Population et société[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

Évolution démographique[modifier | modifier le code]

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[26]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[27].

En 2021, la commune comptait 149 habitants[Note 4], en diminution de 8,02 % par rapport à 2015 (Alpes-Maritimes : +1,99 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Enseignement[modifier | modifier le code]

Établissements d'enseignements[30] :

- écoles maternelles et primaires à Malaussène, Villars-sur-Var, Clans ;

- collèges à Saint-Martin-du-Var, Roquebillière, Saint-Sauveur-sur-Tinée ;

- lycée à Valdeblore.

Santé[modifier | modifier le code]

Professionnels et établissements de santé :

- médecins à Levens, Roquebillière, Carros[31] ;

- pharmacie à Gilette ;

- hôpitaux à Roquebillière, Nice[32].

Cultes[modifier | modifier le code]

- Culte catholique, Paroisse Notre-Dame du Var[33], Diocèse de Nice.

Économie[modifier | modifier le code]

Entreprises et commerces[modifier | modifier le code]

Agriculture[modifier | modifier le code]

- La ferme da Cousta, produits de la ferme Agriculture biologique de montagne[34].

Tourisme[modifier | modifier le code]

- Gîte de groupes[35].

Commerces-industries[modifier | modifier le code]

- Usine d'Égleros, construite en 1951. Elle est alimentée par une conduite forcée dérivant les eaux de la Tinée.

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

- Église Saint-Pierre dans le vieux village[36]. L'église est nommée San Pietro en 1658, San Pietro « in vinculis » en 1752. Elle a été restaurée en 1862, puis de nouveau après le tremblement de terre de 1887. La toiture et les chenaux ont été refaits en 1962.

- Chapelle Saint-Antoine-de-Padoue[37], chapelle de Pénitents, dans l'ancien village.

- Chapelle Saint-Martin, en ruines. C'est peut-être l'implantation du village primitif remontant aux Ligures.

- Monument aux morts[38]. Conflits commémorés : 1914-1918.

- Dans l'ancien village, ruines du château[39] et des maisons.

- Fort de Picciarvet ou du Pic Carvet construit à la confluence de la Tinée et du Var[40], entre 1883 et 1890, pour protéger Nice[41].

- Ouvrage fortifié dit chiuse de Bauma Negra, de la place forte de Nice[42].

- Ponts sur la Tinée de Tournefort[43], au moulin de Tournefort, vestiges d'un pont datant probablement du IIIe siècle[44], l'autre du XVIIe siècle. Les volontaires de la Lozère y avaient installé deux canons en 1793[45].

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

- Jehan de Tournafort, prieur de l'abbaye de Lérins, entre 1365 et 1399. Il a reçu à l'abbaye les reliques de saint Honorat et a été évêque de Nice en 1382.

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Les records sont établis sur la période du au .

- Selon le zonage publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Cartes[modifier | modifier le code]

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

- Carte routière de Tournefort.

- Le fort du Pic Charvet ou Picciarvet

- L'eau dans la commune.

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Tournefort et Ascros », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « Ascros », sur la commune d'Ascros - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Station Météo-France « Ascros », sur la commune d'Ascros - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le )

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le )

- « Zonage rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune urbaine-définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- Documents réglementaires d’urbanisme en vigueur

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Réseau régional de transport

- Chemins de fer de Provence

- la gare du Train des Pignes à Villars-sur-Var

- Les sites templiers des Alpes-Maritimes

- Georges Barbier, Châteaux et places fortes du comté de Beuil, p. 177-191, Nice-Historique, année 1994, no 11 Texte

- Dominique Cureau, « La Tinée : Tournefort », sur vexil.prov.free.fr (consulté le ).

- Les comptes de la commune

- Chiffres clés Évolution et structure de la population. Dossier complet

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- Établissements d'enseignements

- Médecins dans les communes environnantes

- Hôpitaux

- Paroisse Notre-Dame du Var

- La ferme da Cousta

- Gîte de groupe La Valorette

- Église Saint Pierre

- Chapelle Saint Antoine de Padoue

- Monument aux morts Monument aux morts]

- Georges Barbier, op. cité, Nice Historique

- Fort du Picciarvet ou du Pic Charvet, de la place forte de Nice

- Chemins de mémoire Fort du Pic Charvet ou de Picciarvet

- Ouvrage fortifié dit chiuse de Bauma Negra, de la place forte de Nice

- Pont de la Mescla

- Luc Thévenon, L’art religieux de la vallée de la Tinée, p. 86, Nice-Historique, année 1993, no 266 Texte

- Casemate du Pont de Tournefort

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Bibliographie[modifier | modifier le code]

- Collectif (dir.), Le patrimoine des communes des Alpes-Maritimes en deux volumes, vol. II : Cantons de Roquebillière à Canton de Villefranche-sur-Mer, Paris, Flohic Éditions, coll. « Le Patrimoine des Communes de France », , 574 p. (ISBN 2-84234-071-X)Canton de Villars-sur-Var : pp. 986 à 988 : Tournefort

- Philippe de Beauchamp, Le haut pays méconnu. Villages & hameaux isolés des Alpes-Maritimes, p. 79-80, Éditions Serre, Nice, 1989 (ISBN 2-86410-131-9)

- Tournefort Histoire

- Le Comté de Nice : Tournefort

- Tournefort : Sites historiques Grimaldi de Monaco

- inscriptions de la Tour et Tournefort; le Comté de Nice en 1850

- Charles-Laurent Salch, Dictionnaire des châteaux et des fortifications du moyen âge en France, Strasbourg, Editions Publitotal, 4ème trimestre 1979, 1287 p. (ISBN 978-2-86535-070-4 et 2-86535-070-3)Tournefort, p. 1178

- Tournefort : Montagnes niçoises

- sous la direction de Colette Bourrier-Reynaud, La vallée du Var. Route des vignobles d'hier et des vins d'aujourd'hui, Nice, Serre Editeur, , 40 p. (ISBN 2-86410-314-1)Saint-Jeannet et les vins des Baous, pp. 7 et 8 Syndicat mixte touristique des Alpes d'Azur (SITALPA). Ouvrage collectif coordonné par Colette Bourrier-Reynaud, présidente du SITALPA. L'Ancre Solaire

- Dr Michel Bourrier, Villages de montagne à l'heure de la grande guerre, Le canton de Villars-sur-Var, Nice, Lou Savel, , 280 p. (ISBN 2-9510630-1-6)Chapitre XVIII : Tournefort, pp. 235 à 238

- Ouvrages militaires — Ouvrages militaires, dossiers de l'Inventaire général du Patrimoine culturel Région Provence-Alpes-Côte d'Azur

- Cavités souterraines naturelles

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Tournefort sur le site de l'Institut géographique national

- Tournefort sur le site de l'Insee

- Le patrimoine architectural et mobilier des communes sur le site officiel du ministère français de la Culture (Bases Mérimée, Palissy, Palissy, Mémoire, ArchiDoc), Médiathèque de l'architecture et du patrimoine (archives photographiques) diffusion RMN, et service régional de l'inventaire général de la direction de la Culture et du Patrimoine de la Région PACA]

- Site de la Direction Régionale de l’Environnement, de l'Aménagement et du Logement (DREAL) et Inventaire et protections réglementaires de l'environnement des communes