« Suicide » : différence entre les versions

→Facteurs de risque : en double (partie Causes directes du suicide). |

→Origines biologiques et émotionnelles : rédaction. |

||

| Ligne 146 : | Ligne 146 : | ||

=== Origines biologiques et émotionnelles === |

=== Origines biologiques et émotionnelles === |

||

Dans une perspective psychiatrique, l'origine du suicide (des pensées suicidaires et de la conduite suicidaire) est peut être décrite comme une difficulté à réguler ses émotions (et par conséquent les circuits neuronaux |

Dans une perspective psychiatrique et biologique, l'origine du suicide (des pensées suicidaires et de la conduite suicidaire) est peut être décrite comme une difficulté à réguler ses émotions (et par conséquent les circuits neuronaux responsables de la régulation des émotions et du contrôle cognitif sont impliqués)<ref name=":3" />. Dans une étude comparant des soldats vétérans souffrant de dépression ou de stress post-traumatique, les vétérans suicidaires différaient de leurs pairs (non-suicidaires) dans leur contrôle cognitif et gestion de leurs actions : la correction de certaines erreurs sur une tâche cognitive ([[tâche de Stroop]]) leur demandait plus d'efforts cognitif ce qui constituait, selon les auteurs, une vulnérabilité accrue au stress<ref>{{Article|prénom1=Scott|nom1=Matthews|prénom2=Andrea|nom2=Spadoni|prénom3=Kerry|nom3=Knox|prénom4=Irina|nom4=Strigo|titre=Combat-exposed war veterans at risk for suicide show hyperactivation of prefrontal cortex and anterior cingulate during error processing|périodique=Psychosomatic Medicine|volume=74|numéro=5|date=2012-06-01|issn=1534-7796|pmid=22511726|pmcid=PMC4018224|doi=10.1097/PSY.0b013e31824f888f|lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22511726?dopt=Abstract|consulté le=2017-05-11|pages=471–475}}</ref>. |

||

Les corrélats psychologiques les plus fréquents sont l'[[anxiété]], un contrôle impulsif réduit et une agressivité accrue<ref name=":3" />. Les personnes ayant des conduites suicidaires ont plus mal que d'autres à reconnaître leurs propres sentiments et veulent supprimer leurs émotions<ref name=":3" />. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | Le risque suicidaire, appelé suicidalité dans les disciplines de la santé et des sciences (pensées suicidaires, conduites suicidaires, suicide), est associé au [[désespoir]], à une peur ou sensibilité à la désapprobation sociale, et à une capacité réduite d'[[Optimisme|imaginer des événements positifs]] futurs<ref name=":3" />. |

||

== Facteurs de risque == |

== Facteurs de risque == |

||

Version du 11 mai 2017 à 12:03

| Spécialité | Psychiatrie et psychologie |

|---|

| CISP-2 | P77 |

|---|---|

| CIM-10 | X60 – X84 |

| CIM-9 | E950 |

| DiseasesDB | 12641 |

| MedlinePlus | 001554 |

| eMedicine | 288598 |

| MeSH | D013405 |

Le suicide (du latin suicidium, des mots sui : « soi » et caedere « tuer ») est l’acte délibéré de mettre fin à sa propre vie. À l'échelle mondiale, entre 800 000 personnes et 1 000 000 de personnes se suicident chaque année, un chiffre plus élevé que le nombre de morts résultants des guerres et homicides. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) estime que le suicide est la treizième cause de mortalité dans le monde[1], tous âges compris, et parmi les premières causes de mortalité chez les jeunes[2],[3]. Les tentatives de suicide sont estimées entre 10 et 20 millions chaque année dans le monde[4].

La prévalence du suicide diffère énormément selon les genres : dans les pays occidentaux elle est souvent de trois à quatre fois plus élevée chez les hommes que chez les femmes, tandis que la tendance est inverse en Chine[5],[6]. Le suicide affecte particulièrement les communautés LGBT.

Le suicide est étudié par les sciences de la psychologie, sociologie et de « suicidologie ». Il peut être compris comme résultant de problèmes psychologiques individuels. Les causes en sont le désespoir accompagné de solitude ou d'isolement social, et souvent un trouble mental tel que la dépression, le trouble bipolaire, la schizophrénie, l'alcoolisme ou l'abus de substances[7]. Des facteurs de stress tels que les problèmes financiers ou des problèmes dans les relations humaines jouent souvent et également un rôle significatif[8]. Le suicide varie en fonction de facteurs sociologiques comme l'anomie (désintégration sociale), la pauvreté, les taux de chômage. Depuis 1953, des réseaux d'assistance se sont mis en place pour aider les personnes tentées par le suicide, sous forme de numéros d'urgence joignables par téléphone ou par internet. Le problème est pris en charge comme un problème de santé publique par de nombreux pays et des campagnes de prévention du suicide se sont mises en place.

La question du suicide concerne les domaines de la religion, de l'honneur et du sens de la vie. Les religions abrahamiques considèrent que le suicide est une offense envers Dieu. Les taux de suicide varient en fonction des croyances religieuses et sont particulièrement élevés chez les athées.

Dans le domaine médical, le suicide assisté pose des problèmes éthiques et n'est autorisé que dans un nombre limité de pays.

Le suicide est un sujet représenté dans les arts et la littérature.

Étymologie

Bien que le phénomène soit très ancien, l'origine du mot « suicide » (formé d'après homicide) est récente. Sa paternité est souvent attribuée à un écrit de l'abbé Desfontaines en 1737 (Observations sur les écrits modernes, t. XI, p. 299) mais dès 1734, l'abbé Prévost parle de suicide dans sa gazette Pour et Contre, ce néologisme latin semblant même avoir été utilisé dès le XVIe siècle par les casuistes pour contrebalancer le mot homicide utilisé jusque-là et jugé trop fort[9]. Voltaire (qui publie, en 1739, Du suicide ou de l'homicide de soi-même) et les encyclopédistes acceptent ce néologisme et le diffusent. Il est adopté par des jurisconsultes, comme Daniel Jousse, qui feront désormais coexister les deux termes au niveau juridique.

Histoire de l'étude du suicide par la médecine et les sciences

Médecine

L'idée qui traverse la médecine d'Hippocrate jusqu'à aujourd'hui sous des expressions diverses est qu'il existe au moins deux formes de suicide, Jean Starobinski illustre cela de la manière suivante : « Les images du suicide, dans la culture de l'Occident, oscillent entre deux types extrêmes : d'un côté, le suicide accompli en pleine conscience, au terme d'une réflexion où la nécessité de mourir, exactement évaluée, l'emporte sur les raisons de vivre ; à l'opposé, l'égarement démentiel qui se livre à la mort sans penser la mort. Les deux exemples antithétiques pourraient se nommer Caton et Ophélie. »

La clinique moderne décèle la plupart du temps un mélange des deux types : « On voit fonctionner des formes mixtes, c'est-à-dire celles où raison et déraison se mêlent et se confondent, sans qu'il soit possible de départager[10]. » L'entité psychiatrique la plus souvent invoquée est la dépression et ses différentes formes dont le délire mélancolique[11] ou le raptus suicidaire, qui est une manifestation impulsive liée à une frustration majeure, un mouvement violent incontrôlé, en d'autres termes, pour reprendre la distinction précédente, à une fureur de déraison.

Sociologique

Émile Durkheim, un des fondateurs de la sociologie, publie en 1897 le livre Le Suicide où il analyse ce phénomène sous un angle social. Son approche est totalement nouvelle : il envisage d'étudier statistiquement un phénomène considéré alors comme relevant seulement de la décision individuelle. Il distingue quatre sortes de suicides : le suicide égoïste, le suicide altruiste, le suicide anomique et le suicide fataliste. Cependant, il met en évidence que la désintégration sociale est la cause première véritable. Le suicide est alors considéré comme un phénomène non plus uniquement psychologique mais également social.

Psychanalyse et psychologie

Suicidologie

La suicidologie (étude du suicide et de sa prévention)est, depuis 1969, l'étude des comportements suicidaires et la prévention du suicide. Les approches sont celles de la psychologie et de la sociologie.

Épidémiologie du suicide dans le monde

Méthodes de recueil des données

- Aucune donnée

- <3

- 3–6

- 6–9

- 9–12

- 12–15

- 15–18

- 18–21

- 21–24

- 24–27

- 27–30

- 30–33

- >33

L'épidémiologie du suicide est une discipline de l'épidémiologie qui vise à connaître l'étude de la répartition et des déterminants du suicide dans les populations.

Les statistiques sur les suicides (tentatives de suicide et décès résultant de suicide) souffrent de biais qui varient selon les époques, régions et pays[13]. Des raisons familiales ou culturelles peuvent inciter à cacher le fait qu'une personne se soit suicidée, le certificat de décès citant alors un traumatisme mortel ou un empoisonnements mortel résultant d'une cause et/ou intention inconnue(s). Des spécialistes tentent d'évaluer ces biais pour obtenir de meilleures évaluations par l'étude des système de certification des décès par suicide, de la fréquence et qualité des enquêtes médico-légales et autopsies demandées dans les cas douteux. Les chiffres peuvent alors être corrigés (estimations) et des études statistiques faites la base de ces estimations[13].

Différences selon les pays

Dans le monde, 815 000 personnes se sont suicidées en 2000, soit 14,5 morts pour 100 000 habitants (un mort toutes les 40 secondes[14]). L'épidémiologie du suicide reste cependant très variable selon les pays, et parfois même entre communautés différentes dans un même pays. Les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes, mais leur nombre est très difficile à évaluer.

Bien que l'idée que le Japon soit le pays dans lequel les individus se suicident le plus soit répandue et assez tenace[réf. nécessaire], c'est en réalité loin d'être le cas. Ainsi, avec un taux de suicide de 26 sur 100 000 habitants, le Japon est largement devancé par de nombreux pays d'Europe, comme la Lituanie (38,8), la Russie (32,3), la Finlande (28) par exemple[15]. Le Japon est au 8e rang mondial[16]. Le Japon a commencé en 2009 à publier des statistiques mensuelles (ex. : 2 650 cas en janvier 2009 ; à comparer aux 2 300 cas recensés par le ministère de la Santé, du Travail et du Bien-être pour janvier 2007[17]).

En 2012, le taux de suicide pour 100 000 habitants est de 14,2 (17,6 en 2008) en Belgique, de 14,8 (16,2 en 2008) en France et de 9,2[18] (14,4 en 2008[19]) en Suisse.

Différences hommes - femmes

Actuellement, les taux de suicide des hommes et des femmes sont dans la plupart des pays du globe fortement divergents ; ainsi, la population masculine a, de manière récurrente, des taux de suicide beaucoup plus élevés dans la plupart des pays. En 2002-2003, la Suède avait le taux de suicide masculin le plus élevé, suivie par la Biélorussie avec, respectivement, 66,5 et 63,3 suicides pour 100 000 hommes par an, et, respectivement, 7,1 et 10,3 suicides pour 100 000 femmes par an.[réf. nécessaire]

La Chine est, en 1999, le pays où le taux de suicide des femmes est le plus élevé et un des rares pays au monde à avoir un taux de suicide des femmes plus élevé que celui des hommes avec des taux de 14,8 pour les femmes et de 13,0 pour les hommes. La Corée du Sud arrive en deuxième position en ce qui concerne le rapport femmes-hommes des taux de suicide (en 2006), présente des taux respectifs de 14,1 pour les femmes et 29,6 pour les hommes[réf. nécessaire].

Différences selon l'orientation sexuelle

À la fin du XXe siècle plusieurs études épidémiologiques nord-américaines ont mis en évidence des taux de suicide de 6 à 16 fois plus élevés chez les personnes d'orientation homo/bisexuelle que parmi les autres suicidants[20],[21],[22],[23]. La première étude épidémiologique française réalisée en 2003, en collaboration avec l'INSERM, par Marc Shelly, David Moreau et Pascale Tubert-Bitter[24] réplique les observations américaines.

Une autre étude épidémiologique réalisée en 2006 par Marc Shelly et al. montre que, conformément à une enquête nord-américaine de grande envergure, l'abus sexuel dans l'enfance concerne 20 % des homo/bisexuels masculins (contre 4 % des hétérosexuels), et que les gays victimes d'abus sexuel précoce (avant la puberté) font quatre fois plus de tentatives de suicide que les homo/bisexuels qui n'ont pas été victimes d'abus[25],[26].

Une recherche universitaire menée en 2009 par Jean-Michel Pugnière, psychologue, auprès de 920 jeunes de 18-24 ans, met en évidence une relation entre homophobie verbale en milieu scolaire et suicide des jeunes hommes[27].

Chiffres du suicide en France

Méthodes de recueil des données et corrections des biais

Par exemple en France l'INSERM[28] a lancé une enquête rétrospective (2001-2002) en interrogeant 532 médecins certificateurs sur des dossiers remplis en 1999. L'étude a conclu que les suicides représentaient en 1999 pour ces cas environ 24 % des morts classées « indéterminées » chez les moins de 25 ans et plus de 40 % chez les plus de 25 ans. Ceci conduirait à augmenter le taux global de suicide de 7 % 6 au moins, et deux enquêtes locales ont montré qu'en tenant compte des morts de « cause inconnue ou non déclarée », cette proportion passerait à 20 %, voire 30 %[29].[incompréhensible]

En 2012 il y a eu officiellement 25 suicides/jour en moyenne avec d'importantes différences régionales [30]. Ces chiffres sont en réalité biaisés par une sous-déclaration qui semble beaucoup varier selon les régions. Le degré de sous-estimation a fait l'objet d'une évaluation en 2006 ; selon ce travail les chiffres de taux de suicide publiés changent considérablement selon le département ou la région, et si moins de 10 % des suicidés échappent selon cette étude à la statistique dans la plupart des régions, mais ils seraient 22 % en Rhône-Alpes et 46 % l’Ile-de-France. Selon la DREES, l’enregistrement d’une cause médicale de décès masque parfois le suicide (« mort violente indéterminée quant à l'intention »), et parfois des suicides suspects entraînent une investigation judiciaire, ou la mort peut être déclarée « de causes inconnues », ou encore parfois l’Inserm n’a pas reçu de certificat.[réf. nécessaire]

Le réseau Sentinelles de l'Inserm suit l'évolution de l'incidence des suicides en France, et le « baromètre santé » de l'Inpes informe sur l'évolution des tentatives de suicide et des pensées suicidaires au sein de la population[31].

Nombres et taux de suicides et de tentatives de suicide selon les groupes

En 2008, le taux de suicide (tout âge) était de 16,2 pour 100 000 habitants[32],[33] ou, exprimé de la façon suivante par l'OMS, de 26,4 pour les hommes et de 7,2 pour les femmes[34].

Parmi les adolescents français ayant tenté de se suicider, un quart (25 %) sont homosexuels[35] et trois quarts (75%) hétérosexuels.

Selon l'InVS, le taux de mortalité par suicide est trois fois plus élevé chez les employés et les ouvriers que chez les cadres, et ce taux varie selon les domaines d’activité. Les secteurs de la santé et de l’action sociale sont les plus concernés (34,3/100 000), devant les secteurs de l’administration publique (hors fonction publique d'État) (29,8/100 000), de la construction (27,3/100 000) et de l’immobilier (26,7/100 000). Selon Le Figaro, le taux de suicide des agriculteurs s'élève à 32 pour 100 000, contre 28 pour 100 000 chez les ouvriers et 8 pour 100 000 pour les « professions intellectuelles supérieures ».

Un tiers des suicidés avaient plus de 65 ans[36].

Selon le baromètre santé de l'Inpes 2011, 0,3 % des hommes et 0,7 % des femmes ont effectué une tentative de suicide au cours de l’année. L’enquête pointe aussi la survenue, plus fréquente, d’idées suicidaires au cours de l’année qui concerne 3,4 % des hommes et 4,4 % des femmes. Ceci montre des formes de souffrance psychique différentes chez l'Homme et la femme ; ces dernières déclarant plus de pensées suicidaires et effectuent plus de tentatives de suicides, mais dont l’issue est moins souvent fatale que chez l'homme (qui représentent les trois quarts des décès par suicide). Cette différence s’explique en partie par les moyens utilisés qui sont plus souvent la prise de médicaments pour les femmes et, pour les hommes, l’utilisation d’armes à feu ou la pendaison. Les facteurs de risque des tentatives de suicide et pensées suicidaires sont avant tout la dépression, les violences subies y compris les violences sexuelles, et ce, même quand elles sont survenues il y a longtemps. L’isolement social et la précarité sociale apparaissent aussi comme des facteurs de risque importants[37].

En 2010, 10 509 personnes se sont suicidées en France[38].

En 2012, 9 715 personnes se sont suicidées en France métropolitaine, notamment en zones rurales, soit environ 27 décès par jour[39].

C’est en outre-mer qu’on se suicide le moins, et en Bretagne le plus (l’isolement et la solitude, et la dépression sont les premières causes citées lors des appels à SOS-Amitié). Les hommes meurent beaucoup plus de suicide que les femmes, et surtout à 45-49 ans et à 65-69 ans (pour le cas de l’Yonne)[40].

Comparaisons avec d'autres pays

Contrairement à deux idées reçues, le suicide serait plus fréquent chez les adolescents français que Japonais (10,3 cas pour 100 000 contre 8,6)[41] et le taux de suicides est plus élevé en France qu'en Suède chez les hommes[42] comme chez les femmes[43].

Dans l'OCDE, le taux de suicide est plus élevé en France et au Japon (de 15 à 20 pour 100 000) et plus faible en Italie, Grande-Bretagne et aux États-Unis[44]. La Suède conserve en France la réputation d'un pays où l'on se suicide beaucoup, alors que la pratique y est 30 % inférieure à celle de la France[45]. Les taux de suicide sont en revanche encore supérieurs en Autriche et Hongrie[45].

Modes de suicides fréquents

Les méthodes employées par les personnes s'étant suicidées sont compilées par l'OMS afin de concevoir des stratégies efficaces de prévention du suicide. L'empoisonnement par pesticide est courant dans de nombreux pays d'Asie et en Amérique latine ; l'empoisonnement médicamenteux est fréquent dans les pays nordiques et au Royaume-Uni. La pendaison est la méthode la plus utilisée dans l'est de l'Europe, tandis que l'on observe plus souvent le recours à l'arme à feu aux États-Unis et le saut d'un endroit élevé dans les grandes villes telles que Hong Kong[46].

Lieux

Les endroits au monde où ont lieu le plus de suicides sont les bois d'Aokigahara au Japon avec 30 morts par an en moyenne avec un pic de 105 morts en 2003[47], suivi du Golden Gate Bridge à San Francisco et des falaises de Beachy Head en Angleterre avec 20 morts par an en moyenne[48],[49]. Le grand pont de Nankin sur le Yangtsé est le lieu où a été effectué le plus grand nombre total de suicides avec une estimation de 2 000 suicides de 1968 à 2006[50].

Causes directes du suicide

Limites des connaissances sur le sujet

La psychiatrie ne reconnaissant pas la conduite suicidaire comme un trouble spécifique, mais comme la conséquence d'un ou de plusieurs autre(s) trouble(s) psychiatrique(s), les études sur les conduites suicidaires sont moins nombreuses que celles sur d'autres troubles psychiatriques pourtant moins fréquent : le spécialiste Aleman estime que six fois plus d'articles sur la schizophrénie ont été publiés de 1999 à 2003 dans les deux plus grands journaux internationaux de psychiatrie, comparés aux articles sur les conduites suicidaires[51]. Plusieurs hypothèses peuvent expliquer ce phénomène : il est possible que le sujet soit tabou car le suicide reste illégal dans certains pays ; il est possible que le phénomène soit peu étudié parce que les tentatives de suicide diffèrent peut-être des tentatives réussies dans leur étiologie ; il est possible que le suicide soit trop complexe à étudier car impliquant des causes non seulement psychiatriques mais également financières, morales, et sociales[51].

Origines biologiques et émotionnelles

Dans une perspective psychiatrique et biologique, l'origine du suicide (des pensées suicidaires et de la conduite suicidaire) est peut être décrite comme une difficulté à réguler ses émotions (et par conséquent les circuits neuronaux responsables de la régulation des émotions et du contrôle cognitif sont impliqués)[51]. Dans une étude comparant des soldats vétérans souffrant de dépression ou de stress post-traumatique, les vétérans suicidaires différaient de leurs pairs (non-suicidaires) dans leur contrôle cognitif et gestion de leurs actions : la correction de certaines erreurs sur une tâche cognitive (tâche de Stroop) leur demandait plus d'efforts cognitif ce qui constituait, selon les auteurs, une vulnérabilité accrue au stress[52].

Les corrélats psychologiques les plus fréquents sont l'anxiété, un contrôle impulsif réduit et une agressivité accrue[51]. Les personnes ayant des conduites suicidaires ont plus mal que d'autres à reconnaître leurs propres sentiments et veulent supprimer leurs émotions[51].

Le risque suicidaire, appelé suicidalité dans les disciplines de la santé et des sciences (pensées suicidaires, conduites suicidaires, suicide), est associé au désespoir, à une peur ou sensibilité à la désapprobation sociale, et à une capacité réduite d'imaginer des événements positifs futurs[51].

Facteurs de risque

Il existe un grand nombre de facteurs de risque liés au suicide et ces facteurs peuvent être très divers. Le suicide peut être compris comme un acte individuel motivé sur le plan psychologique, cependant des facteurs aggravants et de type sociologique ont également une influence sur les statistiques du suicide.

Événement(s) de vie

Des antécédents d'abus physiques ou sexuels[53], ou du temps passé dans un foyer d'accueil sont également des facteurs suicidaires[54],[55].

Facteurs socio-économiques

Des facteurs sociaux-économiques comme le chômage, la pauvreté et la discrimination peuvent être à l'origine de pensées suicidaires[56]. La pauvreté n'est pas une cause directe de suicide, mais l'appauvrissement étant un facteur de dépression en est un facteur de risque[57].

La récession mondiale de 2008 a mené à une forte augmentation des taux de suicide dans les pays touchés[51]. Aux Pays-Bas, par exemple, les taux de suicide ont augmenté de 30 % entre 2008 et 2012 (1353 à 1753 suicides)[51].

Conditions médicales

Le suicide peut être lié à des facteurs physiologiques tels qu'une douleur chronique[58], une commotion cérébrale ou traumatisme crânien[59],[60]. Des troubles du sommeil comme l'insomnie[61] et l'apnée du sommeil ont été cités dans de nombreuses études comme facteurs de dépression et de suicide. Le manque de sommeil peut être un facteur de risque indépendant de la dépression[62].

Troubles mentaux

Les pensées suicidaires, la tentative de suicide ou le suicide, ne sont pas considérés comme des troubles psychiatriques. Ainsi le manuel de diagnostique psychiatrique DSM-5 ne donne pas de code spécifique aux conduites suicidaires. Cette absence de prise en compte sur le plan psychiatrique contraste avec le fait que les conduites suicidaires sont la première raison des hospitalisations d'urgence en psychiatrie hospitalière[51]. De fait, les conduites suicidaires sont considérées comme des conséquences ou complications d'autres troubles mentaux, et non comme des troubles mentaux spécifiques[51].

Les troubles mentaux sont présents lors d'une période suicidaire dans environ 90% des cas[51], ou encore entre 87 à 98 % selon d'autres sources[63]. Ces troubles incluent : troubles de l'humeur à 30 %, abus de substances à 18 %, schizophrénie à 14 % et troubles de la personnalité à 13 %[64].

Troubles de l'humeur

La dépression psychiatrique et l'alcoolisme sont des troubles indépendants hautement liés au suicide. Le risque est particulièrement grand durant les premières étapes de la maladie chez les individus atteints de troubles de l'humeur, tels que la dépression majeure ou le trouble bipolaire[65]. La dépression est l'un des troubles mentaux les plus communément diagnostiqués[66],[67]. 17,6 millions d'Américains en sont affectés chaque année, soit approximativement un individu sur six. Dans les vingt prochaines années, la dépression devrait être la première cause de mortalité dans les pays développés et la seconde cause d'invalidité dans le monde[68]. Bien que les domaines psychiatriques et médicaux ne classifient plus l'automutilation en tant que tentative suicidaire, des études récentes ont indiqué que la présence de comportements auto-injurieux pouvait être liée à un haut risque de suicide[69]. Bien qu'il existe un lien entre l'automutilation et le suicide, cette première n'est pas perçue comme étant une cause du suicide ; les deux, cependant, sont des éléments de la dépression clinique[70]. Les jeunes individus, et plus récemment les personnes âgées, sont particulièrement touchés par l'automutilation[71].

Abus de substances

L'abus de substances est le second facteur de risque le plus répandu après la dépression et le trouble bipolaire[72]. Les abus de substances chroniques sont liés à un haut risque de suicide[73].

Certains psychotropes contiennent des effets néfastes et peuvent mener à d'importants dysfonctionnements sensoriels. Lorsque ces troubles sont mélangés à des problèmes personnels, le risque de suicide est particulièrement élevé[74]. Plus de 50 % des suicides ont un certain lien avec l'alcool ou la prise substantielle, et plus de 25 % des suicides sont commis par des adeptes ou alcooliques. Ce cas de figure est également observé chez les adolescents avec 70 % de suicides.

Schizophrénie

Près de 5 % des patients souffrant de schizophrénie commettent un suicide[75]. Le suicide est la première cause de mortalité chez les schizophrènes[76]. Deux tiers de ces suicides ont lieu durant les six premières années d'évolution de la schizophrénie, ce qui fait de cette période celle où le risque est le plus grand[77].

Autisme

Un centre spécialisé dans l'analyse du Syndrome d'Asperger (le Cambrige Lifespan Asperger Syndrome Service, abrégé en CLASS) a fait remplir un questionnaire a des patients concernés par ce syndrome et enregistrés par cet établissement entre le 23 janvier 2004 et le 8 juillet 2013 et dont la moyenne d'âge est de 31.5 ans. Sur les 374 personnes concernées ayant participé à l'enquête, 367 personnes ont répondu au questionnaire et parmi celle-ci, 243 personnes (66 %) ont rapporté des idées suicidaires au cours de leur vie et 127 personnes (35 %) ont planifié ou effectué une tentative de suicide[78].

Selon une étude publiée sur le site d'Autisme France (étude Ghaziuddin, Ghaziuddin et Greden, 2002) et qui portait sur 34 adultes ayant été diagnostiqué porteur du syndrome d'Asperger, le diagnostic psychiatrique le plus fréquent était la dépression et celle-ci touchait 10 sujets[79].

- Traumatisme crânien[80].

Liens entre tentative de suicide et suicide

La majeure partie des individus qui tentent de se suicider ne réussissent pas du premier coup. Cependant, un suicide ayant échoué peut tragiquement mener à une autre tentative qui peut cette fois réussir[81].

Prévention

Aides en ligne

International

L'aide téléphonique pour les personnes en détresse est venue du prêtre anglican Chad Varah, du centre de Londres, en 1953. Persuadé que tous les désespérés sur le point de mettre fin à leur vie doivent pouvoir parler à quelqu’un, il fait passer dans le Times une annonce insolite : « Avant de vous suicider, téléphonez-moi. » Cette idée fut reprise partout dans le monde[82].

Cf. Liste des aides en ligne contre le suicide (téléphoniques et par internet).

En France

En France, plusieurs associations offrent des aides en ligne que les personnes tentées par le suicide peuvent contacter pour trouver une écoute. Ces lignes sont gérées par des bénévoles.

- Fil santé jeunes : 0800 235 236 (numéro gratuit, plutôt à destination des jeunes).

- écoute : 01 45 39 40 00 (appels 24h/24).

- SOS Suicide Phénix : 01 40 44 46 45 (horaires, aide téléphonique et hospitalité).

- Sos amitié : Écoute par téléphone et internet (chats, courriels).

- sociale La Croix Rouge Écoute : 0 800 858 858 (appel gratuit et anonyme).

Prise en charge psychologique

Le suicide est généralement annoncé ; beaucoup de suicidés ont essayé de prévenir leurs proches et laissent une lettre d'adieu afin d'expliquer leur geste[réf. nécessaire]. Ces pensées sont à prendre au sérieux ; s'il y a un risque de tentative de suicide, il faut en parler avec la personne ouvertement afin de pouvoir l'éviter. L'évocation de la mort avec une personne, poser la question « avez-vous pensé à la mort ? » n'est pas suicidogène, mais permet au contraire de montrer que l'on comprend la souffrance. Lorsque l'on discute, il ne faut pas porter de jugement ; on peut tenter de faire se remémorer à la personne d'anciens problèmes et les stratégies qu'elle avait mises en œuvre pour les résoudre. Selon le professeur Michel Debout[83] : « lorsqu’on pense qu’une personne va mal, il ne faut pas hésiter à lui dire ce que l’on ressent. Et la manière dont on lui dit est importante. Si vous lui demandez : « ça ne va pas ? », elle risque de se renfermer dans une réponse de type : « Mais si ça va très bien. » Alors que si vous dites « je te sens mal », vous vous impliquez personnellement, et vous montrez que non seulement vous offrez une écoute, mais même un véritable dialogue. À partir de là, tout dépend de la situation et de votre lien avec elle. Mais vous pouvez essayer de l’orienter vers un soutien, un spécialiste ou une association qui pourront l’aider ».

Prise en charge médicale et soins d'urgence

Les personnes qui ont fait une tentative de suicide sont en général prises en charge en service de soins aigus à l'hôpital (à la suite d'un empoisonnement ou des blessures nécessitant souvent une réanimation). Une fois l'épisode critique surmonté et l'éloignement de tout danger vital, le patient est orienté vers un service de psychiatrie. L'hospitalisation est volontaire dans la grande majorité des cas, mais certaines dépressions sévères (mélancolie, dépression délirante) peuvent entraîner une hospitalisation à la demande d'un tiers, voire une hospitalisation d'office. Dans tous les cas, les sujets ayant fait une tentative de suicide doivent être évalués par un psychiatre, et souvent orientés vers une structure adaptée à la prise en charge d'une cause curable de suicide (dépression très souvent, mais aussi psychose, alcoolisme, etc.). Dans le cas d'un séjour en psychiatrie, il est proposé un suivi ultérieur en consultation psychiatrique (hospitalière ou avec un psychiatre libéral). Malgré ces efforts de prise en charge et la possibilité d'hospitalisation contre le gré du suicidant, en France, un quart des adolescents mineurs suicidants sortent de l'hôpital sans avoir eu de consultation psychiatrique. Cette prise en charge des personnes qui tentent de se suicider est importante car les risques d'une nouvelle tentative sont grands (75 % dans les deux ans). Il est cependant aussi nécessaire de faire une prévention du suicide en amont. Cela passe par l'explication de ce qu'est la dépression. Il serait souhaitable que médecins (60 à 70 % des suicidants consultent un médecin dans le mois qui précède le passage à l'acte, dont 36 % dans la semaine qui précède), enseignants et de manière générale toute personne en contact avec des adolescents ou des personnes en détresse sociale soient formés, des campagnes publicitaires soient menées afin de sensibiliser l'ensemble de la population à ce problème et d'aider les personnes susceptibles de se suicider à abandonner cette idée en leur ouvrant la voie à d'autres alternatives.

L'idéal serait de convaincre la personne de consulter un médecin ou de contacter une association spécialisée. Si le passage à l'acte est ressenti imminent, il faut prévenir les secours (en priorité la régulation médicale, le 15 en France, le 112 en Europe pour les urgences diverses) et le 911 au Canada. Cependant, l'écoute dans le but de faire exprimer à la personne ses difficultés ne constitue qu'un premier stade de la prévention.

Associations francophones

Il existe de nombreuses aides mises à disposition pour chaque individu. Un premier stade est généralement pris en charge téléphoniquement par des associations dans chaque pays à commencer par les pays francophones européens : en France et en Suisse, ces services « se cantonnent exclusivement à l'écoute » et n'interviennent pas « même sur demande expresse de la personne en détresse ». Au Québec, si la personne est jugée en danger immédiat, les intervenants du 1-866-APPELLE retraceront l'appel et enverront des secours. C'est une ligne d'intervention. Spécifiquement à Montréal, Suicide Action Montréal possède un grand réseau d'intervenant formé en intervention auprès des personnes suicidaires. Le service est disponible 24/7 au (514) 723-4000. Le service est également offert en anglais. Pour les anglophones, le service de SOS Amitié spécialisé peut orienter vers un psychiatre anglophone voire appeler les pompiers « à la demande expresse » de la personne. SOS Amitié a aussi un service d'écoute par courriel mais avec des délais de 48 heures pour les réponses.

D'autres aides peuvent être trouvées comme notamment sur des forums affirmant procurer un soutien psychologique existant actuellement sur Internet[84]. Selon certains[Qui ?], il convient d'aborder ces sites avec circonspection en raison de l'impossibilité de contrôler la compétence des interlocuteurs : un site Internet étant facile à créer, il n'apporte pas le gage d'une structure pratiquant la formation interne et l'évaluation de ses personnels ou du décalage culturel pouvant exister entre les personnes parlant la même langue mais pouvant être de culture très différente. Ces deux facteurs pourraient mener à une aide inadaptée, qui pourrait même être suicidogène. SOS Amitié Internet, dans le prolongement de son écoute téléphonique, offre un service d'écoute web gratuit, mais intermittent, fonctionnant par courriel, pour donner aux personnes la possibilité de mettre des mots sur leurs difficultés et leur souffrance[85]. Les personnes qui répondent aux messages appartiennent à l'équipe d'écoute au téléphone et auraient suivi une formation spécifique à l'écoute écrite. Les messages reçus reçoivent une réponse sous 48 heures.

Aide au suicide ou suicide assisté

L'aide au suicide ou le suicide assisté se produit lorsqu'un individu qui souhaite en finir avec la vie demande et obtient l'assistance d'un autre individu pour mettre fin à ses jours. Le suicide assisté est un sujet controversé politiquement et moralement. Il fait l'objet de poursuites judiciaires dans la plupart des pays du monde. Ainsi, par exemple, le Dr Jack Kevorkian, médecin américain, a été condamné à huit ans de prison pour avoir aidé ses patients à mourir [86].

Suicides impliquant plusieurs personnes

Suicide collectif

Le suicide collectif décrit le suicide d'un grand nombre de personnes au même moment et pour les mêmes raisons. Par exemple, en 1978, à "Jonestown (en)", en Guyana, 918 membres d'un culte américain mené par Jim Jones ont mis fin à leur vie par empoisonnement au cyanide.[87],[88],[89] En 1944, environ 10000 civils japonais se sont suicidés lors des derniers jours de la bataille de Saipan, certains sautant d'une falaise surnommée pour cette raison la « falaise du suicide »[90].

Suicide par pacte

Un suicide par pacte décrit un suicide dans lequel deux individus, ou plus, se mettent d'accord pour planifier leur suicide. Il peut s'agir de mourir ensemble ou à un certain intervalle. Ce type de suicide est différent du suicide collectif (grand nombre de personnes partageant une idéologie, souvent dans un contexte religieux, politique, militaire ou paramilitaire). Le suicide par pacte concerne un petit groupe de personnes intimement liés (souvent des époux ou amants, membres de la famille, amis) et leurs motivations sont personnelles et individuelles.

Meurtre suicidaire

Le Meurtre-suicide est un acte dans lequel un individu commet un meurtre puis se donne la mort immédiatement après, ou pendant, le meurtre. Les raisons en sont très diverses. Il peut s'agir de meurtres motivés par des raisons politiques (terrorisme), tout comme des meurtres motivées par des raisons dites altruistes (un individu déprimé entraîne dans la mort les membres de sa famille avant de se suicider).

Suicides rituels ou par devoir social

Le suicide par devoir ("Dutiful suicide") est commis dans l'espoir qu'il sera un acte de bienveillance. Il peut être commis pour éviter un déshonneur ou un meurtre, ou il peut être imposé pour protéger une famille ou une réputation. Par exemple, le général allemand Erwin Rommel durant la Seconde Guerre Mondiale.[91]. Ce type de suicide peut relèver de pratiques culturelles, comme par exemple le suicide rituel seppuku au Japon.

Droit

Aide au suicide ou suicide assisté

L'euthanasie (mort douce) et l'aide au suicide (exécuter la décision d'un suicidant ou ne pas intervenir sur la situation dans laquelle il s'est mis s'il a clairement exprimé sa volonté) font aujourd'hui (2005) l'objet de débats et de polémiques dans la plupart des pays d'Europe ou d'Amérique du Nord. En France, il [Quoi ?]est actuellement condamné comme homicide. La loi entérine la réprobation sociale dont le suicide est entaché : l'aide au suicide est prohibée pour « abstention volontaire de porter assistance à personne en péril » (article 223-6 du Code pénal, concept plus connu sous le nom de « non-assistance à personne en danger »)[92]. En 2007, l'affaire Vincent Humbert a souligné cette particularité du droit français.

La Cour européenne des droits de l'homme, dans son arrêt Pretty c. Royaume-Uni du , a déclaré à l'unanimité que le suicide n'entrait pour l'instant dans le champ d'aucun droit de l'homme, ni de l'article 2 de la Convention protégeant le droit à la vie : « En conséquence, la Cour estime qu’il n’est pas possible de déduire de l’article 2 de la Convention un "droit à mourir", que ce soit de la main d’un tiers (ou par l'abstention de l'intervention de ce tiers), ou avec l’assistance d’une autorité publique. »

Il [Quoi ?]est autorisé dans des pays comme les Pays-Bas, la Belgique, l'Oregon (aux États-Unis). En Suisse, le code pénal la tolère puisque l'article 115[93] prévoit de punir l'assistance au suicide si elle est causée par des « motifs égoïstes ». Deux associations suisses, Exit et Dignitas ont été créées dans le but d'aider des malades en phase terminale à mettre fin à leurs jours ou d'empêcher des interventions médicales non souhaitées visant à les ranimer.

Droit en France

En France, le suicide n'est plus réprimé depuis le code pénal de 1810 autrement que par, éventuellement, une hospitalisation d'office (HO) préfectorale[94].

À la suite de la publication du livre Suicide, mode d'emploi, parfois retrouvé chez des suicidés, a été cependant créé en 1987 le délit de « provocation au suicide » (art. 223-13 à 223-15-1 du Code pénal), ayant pour conséquence l'interdiction de publication de l'ouvrage.

En France, l'article L132-7 du Code des assurances dispose[95],[96] :

« L'assurance en cas de décès est de nul effet si l'assuré se donne volontairement la mort au cours de la première année[97] du contrat.

L'assurance en cas de décès doit couvrir le risque de suicide à compter de la deuxième année du contrat. En cas d'augmentation des garanties en cours de contrat, le risque de suicide, pour les garanties supplémentaires, est couvert à compter de la deuxième année qui suit cette augmentation.

Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables aux contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés au dernier alinéa de l'article L. 141-6.

L'assurance en cas de décès doit couvrir dès la souscription, dans la limite d'un plafond qui sera défini par décret, les contrats mentionnés à l'article L. 141-1 souscrits par les organismes mentionnés à la dernière phrase du dernier alinéa de l'article L. 141-6, pour garantir le remboursement d'un prêt contracté pour financer l'acquisition du logement principal de l'assuré. »

Jurisprudence

« Attendu qu'en énonçant qu'aucun élément ne permettait de penser que l'assuré n'avait pas eu la jouissance de sa raison au moment de son suicide, après avoir relevé, d'une part, que son corps avait été retrouvé dans sa voiture garée dans un lieu clos, moteur allumé et l'habitacle relié au pot d'échappement par un tuyau, et d'autre part, que la victime avait laissé à sa veuve une lettre dépourvue d'équivoque quant à ses intentions, c'est sans inverser la charge de la preuve que la cour d'appel a retenu l'existence d'un suicide volontaire et conscient soumis à l'article L. 132-7 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998, qui n'est pas applicable à l'espèce dès lors que le sinistre lui est antérieur ; que le moyen est sans fondement. »

— Civ1, 14 mars 2000, pourvoi n° 97-21581

Philosophie

Le suicide est vu bien différemment selon le courant philosophique l'évoquant. Il peut être considéré comme un acte suprême de liberté ou une option de faiblesse et de renoncement, voire de sacrifice. Du point de vue contraire, le suicide est mis en opposition avec l'humanité. En effet, la mort fait partie de la nature. Se donner la mort, c'est donc renier la nature et s'opposer à elle. C'est s'éloigner de son humanité.

Pour Platon, la mort était la propriété des dieux, et des Moires qui coupaient le fil de la vie. Pour Platon, se suicider, c'est donc aller contre la volonté des dieux. Paul Valéry mentionne dans Tel Quel que le suicide est en général dû à l'impossibilité pour sa victime de supprimer chez elle une idée lui causant souffrance, et à laquelle elle pense donc ne pouvoir mettre fin qu'avec sa propre vie. Pour Jean-Jacques Delfour[98], le suicidant ne peut pas vouloir mourir, puisqu'il ignore ce qu'est la mort, dans le sens où il n'en a pas l'expérience. Le suicide, pour lui, est uniquement une manière de mettre fin à une souffrance. Cependant, s'ils mettent fin à leur souffrance, ils mettent aussi fin à la suppression de cette souffrance et donc n'en bénéficient pas ; et la liberté que l'on a sur sa vie, le pouvoir de se tuer, disparaît avec la vie elle-même, on n'a donc pas l'occasion d'en jouir. Pour lui, il n'y a donc pas à proprement parler de suicide, mais une agression du corps pour laquelle rien n'est venu interrompre le processus mortel.

Religions

Le suicide est traditionnellement un acte condamné dans le cadre des religions monothéistes. En effet, si le fait de se suicider est d'abord un acte qui va contre soi-même, l'« appartenance » de la destinée de l'homme à Dieu fait que cet acte devient une rupture de la relation spécifique entre l'homme et Dieu et un acte allant contre la souveraineté de Dieu. Le point de vue catholique a été précisé dès le premier concile de Braga qui s'est tenu vers 561 : il déclare que le suicide est criminel dans la chrétienté, sauf chez les « fous ». Le premier concile de Braga entendait lutter contre les modes de pensée païens à une époque encore profondément marquée par la mentalité romaine où le suicide était présenté comme une voie noble, une mort honorable, recommandable pour racheter un crime, alors que le christianisme voulait marquer que, pour lui, le pardon et l'acceptation de se livrer à la justice, pour un criminel, étaient les seules voies acceptables.

L'islam interdit le suicide et le considère comme un péché (voire un crime). D'après un hadith, Mahomet aurait refusé de prier sur un suicidé qui lui fut présenté, cependant il avait ordonné à ses compagnons de tout de même le faire. Commettre un suicide est loin d'être considéré comme une bonne chose, au sens où le fait de prendre la vie de quelqu'un est considéré comme négatif. Cependant, d'un point de vue bouddhiste, ce que nous faisons ou ne faisons pas n'est pas le seul critère qui détermine si un acte est "bon", "mauvais" ou "très mauvais". Le critère essentiel est la motivation qui sous-tend l'acte. Selon la théorie du karma, quoi que nous fassions, nos actes auront des conséquences. Rien ni personne ne prend la décision de nous récompenser ou de nous punir. C'est la force de l'action elle-même qui détermine le résultat. D'après les principes d'interdépendance et du karma, notre mort est suivie d'une renaissance dans la vie suivante[99].

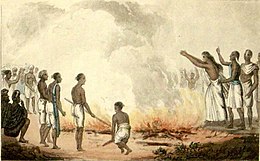

Le suicide est perçu assez différemment selon les cultures ; si dans les sociétés occidentales, il a longtemps été considéré comme immoral et déshonorant, il est dans d'autres sociétés justement le moyen de recouvrer un honneur perdu. En Asie, il existe des formes de suicide ritualisé comme les jauhâr et satî indiens. Le seppuku japonais quant à lui est un suicide vu comme une issue honorable face à certaines situations perçues comme trop honteuses ou sans espoir : communément appelé hara-kiri, il caractérisait le code de conduite des samouraïs qui, par honneur et respect du Bushido, se tuaient pour ne pas être faits prisonniers ou pour restituer l'honneur de leur famille ou de leur clan, à la suite d'une faute. Une étude menée dans 26 pays de tradition judéo-chrétienne a révélé que plus les femmes et les personnes âgées étaient religieuses, moins elles se suicidaient[100].

À noter un point de vue plus proche de l'ouvrage Suicide, mode d'emploi, (ré)introduit par Hiramash en 2011 dans La Magie d'Hénok. Selon l'auteur et la fable américaine dont il s'inspire, le suicide serait à la fois un acte religieux et politique, l'association des deux aspects relevant probablement du constructivisme revisité par l'ouvrage. Ce même auteur avance que l'idée de suicide dans l'histoire humaine a précisément changé avec le basculement des sociétés matriarcales vers les sociétés patriarcales il y a 7000 ans de cela. Après ce basculement historique et généralisé sur la planète, les religions du Père affirment alors leur supériorité sur l'image et l'univers de la Femme, interdisent le suicide entre autres choses, introduisent la notion de culpabilité et de punition, ce qui est précisément contraire aux théories bouddhistes du karma ; celles-ci vont plutôt défendre l'idée que si quelqu'un sera puni pour le suicide à venir, c'est parce que cette personne est persuadée qu'elle sera effectivement punie.

Politique

Le suicide a été utilisé dans l’histoire comme un acte politique d’opposition, de contestations ou encore de dévolution. Dans l'Empire romain, il était d'usage qu'un proche de l'empereur désirant mettre fin à ses jours en demande au préalable l'autorisation à ce dernier (illustration, par exemple, dans les Mémoires d'Hadrien). Dans l'Antiquité, le suicide était commis après une défaite dans une bataille afin d'éviter la capture et les possibles tortures, mutilations ou la mise en esclavage par l'ennemi. Ainsi, au cours de la seconde guerre punique, la princesse carthaginoise Sophonisbe s'empoisonna pour ne pas tomber aux mains des Romains. Brutus et Cassius, les assassins de Jules César, se suicidèrent à la suite de la défaite de la bataille de Philippes. Cléopâtre VII, dernière reine d'Égypte, mit également fin à ses jours pour ne pas être emmenée prisonnière à Rome. Les Juifs de Massada offrent un autre exemple en se suicidant massivement en 74 av. J.-C. pour échapper à la mise en esclavage par les Romains. Dans la société romaine, le suicide était un moyen accepté par lequel son honneur était préservé. Ceux qui étaient jugés pour des crimes capitaux, par exemple, pouvaient empêcher la confiscation des biens et propriétés familiaux en se suicidant avant la condamnation par le tribunal. Dans le Japon médiéval, toute critique du Shogun s'accompagnait d'un seppuku de l'accusateur.

Le suicide peut être un acte politique, proche du martyre. À l'époque contemporaine, le suicide est utilisé pour protester de façon spectaculaire, notamment par autocrémation[101], contre une situation jugée insupportable : le , à Saïgon, le bonze Thích Quảng Đức s'est suicidé pour protester contre le gouvernement du président vietnamien Ngô Đình Diệm. Ce geste a été imité par la suite ; Jan Palach et Jan Zajíc en 1969 pour protester contre la répression soviétique du printemps de Prague. Trois membres de l'Organisation des moudjahiddines du peuple iranien, en 2003, pour dénoncer l'arrestation de Maryam Radjavi par la police française. Josiane Nardi en France le 18 octobre 2008 pour protester contre la politique d'expulsion de son compagnon arménien sans-papiers. Au Tibet depuis mars 2011, plusieurs laïcs, moines et nonnes tibétains se sont immolés pour protester contre la présence chinoise. L'immolation de Mohamed Bouazizi en 2010 marque le début de la révolution tunisienne de 2010-2011.

Représentations dans l'art et la littérature

Peinture

Littérature

L'acte suicidaire a très largement inspiré la littérature. Trois ouvrages littéraires "classiques" connus internationalement ont très largement répandu l'image du suicide chez leurs lecteurs.

- Les Souffrances du jeune Werther (1774)

- À la fin du XVIIIe siècle, Goethe publie Les Souffrances du jeune Werther (Die Leiden des jungen Werther), une histoire romantique où le jeune Werther se suicide parce que son amour est inaccessible. Le roman connaît un réel succès et cause une vague de suicides en Allemagne, donnant ainsi son nom à un phénomène sociologique : l'effet Werther, qui désigne une hausse du nombre de suicides à la suite de la médiatisation d'un tel acte.

- Madame Bovary, (1857)

- Madame Bovary est un roman de Gustave Flaubert, considéré comme une œuvre majeure de la littérature française et mondiale. Ce roman présente la jeune Emma qui rêve de grandeur mais qui finit par s'ennuyer dans une vie monotone. Son mari la déçoit, elle aurait préféré avoir un fils au lieu d'une fille, elle dépense sans compter dans des étoffes qui ne lui plaisent plus et ses amants de lassent très vite de ses excès de sentimentalisme. Endettée et déçue par la vie, Emma finira par se suicider.

- « ...//...Une convulsion la rabattit sur le matelas. Tous s’approchèrent. Elle n’existait plus. »

- Anna Karénine, (1877)

- Anna Karénine est une des œuvres les plus connues de l'écrivain russe Léon Tolstoï et narre les aventures d'une jeune femme qui abandonne mari et enfant pour suivre un homme. Ne supportant plus cette décision qui la déchire intérieurement, la jeune femme n'hésitera pas à se jeter sous un train.

Études sur le suicide

Le poète britannique Alfred Alvarez a publié une étude sur le suicide en littérature intitulée : « Le Dieu sauvage, essai sur le suicide ».

Jean Améry publie un livre, en 1976, sur le suicide où il défend la thèse selon laquelle le suicide représente l'ultime liberté de l'humanité : il se donne la mort deux ans plus tard.

Cinéma

Suicide comme thème principal

- La Grande Bouffe (1973) de Marco Ferreri

- Le film, qui fit scandale à l'époque, traite de façon tragico-burlesque le thème du suicide collectif

- Le locataire (1976) de Roman Polanski

- Adaptation du roman Le Locataire chimérique de l'écrivain français Roland Topor.

- La Vie des morts (1991) d'Arnaud Desplechin.

- le film présente la situation d'un jeune homme hospitalisé suite à sa tentative de suicide.

- Virgin Suicides (1999) de Sofia Coppola

- Adaptation du roman The Virgin Suicides de Jeffrey Eugenides.

- Kill Me Please (2010) d'Olias Barco

- Un médecin offre à ses patients le service d'une clinique où l'on peut mourir en toute tranquillité

- Le magasin des suicides (2012) de Patrice Leconte

- Adaptation du roman Le Magasin des suicides de l'écrivain français Jean Teulé

Suicide dans le dessin animé

- South Park (épisode 6, saison 1)

- Le sixième épisode de la première saison de la série animée South Park et il évoque l'obsession du grand-père de Stan qui veut absolument mourir. Celui-ci demande à son petits-fils de l'aider.

Télévision

- 13 Reasons Why (2017) : Série tiré du roman éponyme, écrit par Jay Asher.

Notes et références

- (en) Bruce Gross, Forrensic Examiner, Summer 2006.

- (en) « CIS: UN Body Takes On Rising Suicide Rates – Radio Free Europe / Radio Liberty 2006 ».

- (en) Rory O'Connor et Noel Sheehy, Understanding suicidal behaviour, Leicester, BPS Books (ISBN 978-1-85433-290-5, lire en ligne), p. 33–37.

- (en) Fleischmann A et Bertolote JM, « Suicide and psychiatric diagnosis: a worldwide perspective », World Psychiatry, vol. 1, no 3, , p. 181–5 (PMID 16946849, PMCID 1489848).

- (en) « rates of suicide of men are three to four times higher than for women » (consulté le ).

- (en) Gelder et al. 2005 p. 169. Psychiatry 3rd Ed. Oxford: New York.

- (en) van Heeringen K et Hawton K, « Suicide », Lancet, vol. 373, no 9672, , p. 1372–81 (PMID 19376453, DOI 10.1016/S0140-6736(09)60372-X).

- (en) « www.uvm.edu » [PDF].

- J. Wilmotte, Le suicide, psychothérapies et conduites suicidaires, Ed. Mardaga, 1986, p. 10

- Jean Starobinski : Trois fureurs, Éditions: NRF/Gallimard, 1974

- Jean Starobinski : L'Encre de la mélancolie, Paris, Le Seuil, 2012, (ISBN 2021083519).

- « Mortality and Burden of Disease Estimates for WHO Member States in 2002 » [xls], sur World Health Organization, (consulté le ).

- Jougla, E., Pequignot, F., Chappert, J. L., Rossollin, F., Le Toullec, A., & Pavillon, G. (2002). La qualité des données de mortalité sur le suicide. Revue d'épidémiologie et de santé publique, 50(1), 49-62.

- [PDF]Source OMS.

- (en) « Suicide prevention and special programmes - Country reports and charts available », Organisation mondiale de la santé, (consulté le ).

- « 図録▽自殺率の国際比較 », sur Honkawa Data Tribune, (consulté le ).

- « Les chiffres du suicide au Japon en 2008 » in Bulletin ADIT-Japon.

- Suicide rates - Data by country (2012), OMS.

- « Conditions de vie - Taux de suicide » (consulté le ).

- (en) Bagley C, Tremblay P, « Suicidal behaviors in homosexual and bisexual males », Crisis, vol. 18, no 1, , p. 24-34. (PMID 9141776)

- (en) Remafedi G, French S, Story M, Resnick MD, Blum R, « The relationship between suicide risk and sexual orientation: results of a population-based study », Am J Public Health, vol. 88, no 1, , p. 57-60. (PMID 9584034, PMCID PMC1508407, lire en ligne [html])

- (en) Garofalo R, Wolf RC, Wissow LS, Woods ER, Goodman E, « Sexual orientation and risk of suicide attempts among a representative sample of youth », Arch Pediatr Adolesc Med, vol. 153, no 5, , p. 487-93. (PMID 10323629, lire en ligne [html])

- (en) Cochran SD, Mays VM, « Lifetime prevalence of suicide symptoms and affective disorders among men reporting same-sex sexual partners: results from NHANES III », Am J Public Health, vol. 90, no 4, , p. 573-8. (PMID 10754972, PMCID PMC1446201, lire en ligne [html])

- « Le suicide révèle la souffrance singulière des jeunes homosexuels » Le Monde, 10 septembre 2005.

- Shelly M, Moreau M. et Tubert-Bitter P. ; Aremedia, « Abus sexuel dans l'enfance et conduites à risque chez les gays » [PDF], (consulté le )

- cf. Le Monde du 28 décembre 2006.

- « Infosuicide.org – Portail d'informations, espace d'échanges et de débats », sur www.infosuicide.eu (consulté le )

- Centre d’épidémiologie sur les causes médicales de décès (CépiDc, INSERM)

- CHAPPERT J.L., PÉQUIGNOT F., PAVILLON G., JOUGLA E (2003) Évaluation de la qualité des données de mortalité par suicide : « Biais et impact sur les données nationales en France, à partir de l’analyse des causes indéterminées quant à l’intention » , Paris, DREES, Série « Études », 30.

- http://abonnes.lemonde.fr/les-decodeurs/article/2016/02/09/quelle-region-et-quel-departement-sont-les-plus-touches-par-le-suicide_4861805_4355770.html Quels sont la région et le département les plus touchés par le suicide ? 18 Le monde, Alexandre Pouchard et Maxime Vaudano

- François Beck et Romain Guignard, « Tentatives de suicide et pensées suicidaires en France en 2010 », Bulletin Épidémiologique Hebdomadaire, nos 47-48, (lire en ligne)p. 488-492

- Claire Guélaud, « France : les paradoxes d'un pays en proie au doute », dans Le Monde du 23 avril 2008, [lire en ligne], mis en ligne le 22-04-2008

- « Ce qu'il faut savoir sur la santé mentale des Français », L'Expansion.com,

- (en) « Suicide rates per 100,000 by country, year and sex (Table) », sur site de l'OMS (consulté le )

- « Adolescents homosexuels : la révélation », reportage diffusé dans l’émission Envoyé spécial, 6 janvier 2011.

- En France, un tiers des suicidés ont plus de 65 ans

- « Le suicide en France : prenons la mesure de ce phénomène préoccupant », François Beck, Le Nouvel Observateur, 14 décembre 2011.

- http://www.infosuicide.eu/pointdevue/statistique/index.htm Infosuicide

- Anne Jeanblanc, « Suicide : près de 27 décès par jour en France », sur Le Point (consulté le )

- http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/2e_rapport_de_l_observatoire_national_du_suicide.pdf 2e rapport de l'observatoire national du suicide (DREES)

- « Suicide chez les 15-24 ans »

- http://www.nationmaster.com/graph/hea_sui_rat_mal-health-suicide-rate-males

- http://www.nationmaster.com/graph/hea_sui_rat_fem-health-suicide-rate-females

- « Death be not proud », The Economist, 3 mai 2008, p. 64 Sur le site economist.com.

- Sur le site nationmaster.com.

- (en) Ajdacic-Gross V, Weiss MG, Ring M, et al., « Methods of suicide: international suicide patterns derived from the WHO mortality database », Bull. World Health Organ., vol. 86, no 9, , p. 726–32 (PMID 18797649, PMCID 2649482, lire en ligne)

- (en) « Aokigahara forest »,

- « Suicide jump child 'already dead' », BBC News Online, BBC, (lire en ligne, consulté le )

- « Exiting Early », Wall Street Journal (consulté le )

- 长江大桥成自杀圣地 专家建议装尼龙防护网

- (en) André Aleman et Damiaan Denys, « Mental health: A road map for suicide research and prevention », Nature, vol. 509, no 7501, , p. 421–423 (ISSN 0028-0836, DOI 10.1038/509421a, lire en ligne, consulté le )

- Scott Matthews, Andrea Spadoni, Kerry Knox et Irina Strigo, « Combat-exposed war veterans at risk for suicide show hyperactivation of prefrontal cortex and anterior cingulate during error processing », Psychosomatic Medicine, vol. 74, no 5, , p. 471–475 (ISSN 1534-7796, PMID 22511726, PMCID PMC4018224, DOI 10.1097/PSY.0b013e31824f888f, lire en ligne, consulté le )

- (en) « Childhood abuse, household dysfunction, and the risk of attempted suicide throughout the life span: findings from the Adverse Childhood Experiences Study », JAMA, vol. 286, no 24, , p. 3089–96

- (en) Wendy Koch, « Child Protection and Child Outcomes: Measuring the Effects of Foster Care » [PDF], Usatoday.Com (consulté le )

- (en) CR Lawrence, EA Carlson et B Egeland, « The impact of foster care on development », Development and Psychopathology, vol. 18, no 1, , p. 57–76 (DOI 10.1017/S0954579406060044)

- (en) Agerbo E et Qin P, « Suicide risk in relation to socioeconomic, demographic, psychiatric, and familial factors: a national register-based study of all suicides in Denmark, 1981–1997 », Am J Psychiatry, vol. 160, no 4, , p. 765–72 (DOI 10.1176/appi.ajp.160.4.765)

- (en) Masters N et Birtchnell J, « Poverty and depression », Practitioner, vol. 233, no 1474, , p. 1141–6

- (en) Zivin K et Ilgen MA, « Pain and suicidal thoughts, plans and attempts in the United States », Gen Hosp Psychiatry, vol. 30, no 6, , p. 521–7 (DOI 10.1016/j.genhosppsych.2008.09.003, lire en ligne)

- (en) Tate RL et Simpson GK, « Preventing suicide after traumatic brain injury: implications for general practice », Med J Aust, vol. 187, no 4, , p. 229–32 (lire en ligne)

- (en) Engberg AW et Teasdale TW, « Suicide after traumatic brain injury: a population study », J Neurol Neurosurg Psychiatr, vol. 71, no 4, , p. 436–40. (DOI 10.1136/jnnp.71.4.436, lire en ligne)

- (en) Pease JL et Ribeiro JD, « Sleep problems outperform depression and hopelessness as cross-sectional and longitudinal predictors of suicidal ideation and behavior in young adults in the military », J Affect Disord, vol. 136, no 3, , p. 743–50. (DOI 10.1016/j.jad.2011.09.049)

- (en) Joiner TE et Bernert RA, « Suicidality and sleep disturbances », Sleep, vol. 28, no 9, , p. 1135–41.

- (en) Kim C Arsenault-Lapierre G, « Psychiatric diagnoses in 3275 suicides: a meta-analysis », BMC Psychiatry, vol. 4, (DOI 10.1186/1471-244X-4-37, lire en ligne)

- (en) Fleischmann A et Bertolote JM, « Psychiatric diagnoses and suicide: revisiting the evidence », Crisis, vol. 25, no 4, , p. 147–55. (DOI 10.1027/0227-5910.25.4.147)

- (en) Michael F. Gliatto, « Evaluation and Treatment of Patients with Suicidal Ideation », American Family Physician, vol. 59, no 6, , p. 1500–6. (lire en ligne)

- (en) Lipsky MS et Sharp LK, « Screening for depression across the lifespan: a review of measures for use in primary care settings », American family physician, vol. 66, no 6, , p. 1001–8.

- (hu) Szeifert L et Torzsa P, « A depresszió diagnosztikája és kezelése a családorvosi gyakorlatban », Orvosi Hetilap, vol. 150, no 36, , p. 1684–93. (DOI 10.1556/OH.2009.28675)

- (en) « The relationship between self-injurious behavior and suicide in a young adult population »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- (en) Knox KL Whitlock J, The relationship between self-injurious behavior and suicide in a young adult population, vol. 161, , 634–40 p. (DOI 10.1001/archpedi.161.7.634), chap. 7

- (en) « Rethink – About self harm »

- (en) Gelder, Mayou, Geddes (2005). Psychiatry: Page 170. New York, NY; Oxford University Press Inc.

- (en) Jerome D., PhD Frank, Jerome D Levin, Richard S., PhD Piccirilli, Richard S Perrotto et Joseph Culkin, Introduction to chemical dependency counseling, Northvale, NJ, Jason Aronson (ISBN 978-0-7657-0289-0, lire en ligne), p. 150–152

- (en) Carballo JJ Giner L, Psychological autopsy studies: the role of alcohol use in adolescent and young adult suicides, vol. 19, , 99–113 p., chap. 1

- (en) Barbara Fadem, Behavioral science in medicine, Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins (ISBN 978-0-7817-3669-5, lire en ligne), p. 217

- (en) Pankratz VS et Palmer BA, « The lifetime risk of suicide in schizophrenia: a reexamination », Arch Gen Psychiatry, vol. 62, no 3, , p. 247–53. (DOI 10.1001/archpsyc.62.3.247)

- (en) Caldwell CB, Gottesman II. « Schizophrenics kill themselves too: a review of risk factors for suicide » Schizophr Bull 1990;16:571-588.

- (en) Westermeyer JF, Harrow M, Marengo JT. « Risk for suicide in schizophrenia and other psychotic and nonpsychotic disorders » J Nerv Ment Dis 1991;179:259-266.

- Site lessymboles.com page sur les idées suicidaires chez les personnes asperger

- Site Autisme-France, page "l'autisme, c'est déprimant"

- (en) Engberg AW Teasdale TW, « Suicide after traumatic brain injury: a population study », J Neurol Neurosurg Psychiatr, vol. 71, no 4, , p. 436–40

- (en) Shaffer D, The epidemiology of teen suicide: an examination of risk factors, vol. 49, , 36–41 p., chap. Suppl

- La croisade antisuicide des Samaritans

- Extrait de dossier sur Doctissimo.fr

- Forum présence (exemple de forum d'entre-aide)

- S.O.S Amitié Internet

- (en) Monica Davey. "Kevorkian Speaks After His Release From Prison". The New York Times. 4 juin 2007.

- Hall 1987, p.282

- "Jonestown Audiotape Primary Project." Alternative Considerations of Jonestown and Peoples Temple. San Diego State University. Modèle:WebCite

- "1978: Mass Suicide Leaves 900 Dead". Retrieved 9 November 2011.

- John Toland, The Rising Sun: The Decline and Fall of the Japanese Empire 1936–1945, Random House, 1970, p. 519

- (en) Bruce Watson, Exit Rommel: The Tunisian Campaign, 1942–43, Stackpole Books, (ISBN 978-0-8117-3381-6), p. 170

- V. not. l'article de Aline Cheynet de Beaupré : Vivre et laisser mourir (D.2003.2980).

- article 115 du Code pénal suisse

- « Quand le suicide était passible de la peine de mort » sur leplus.nouvelobs.com.

- Guy Courtieu, « L'assurance du suicide, suite et fin ? » Gazette du Palais, 18 mai 2002, no 138, p. 2

- Jérôme Kullmann, « Suicide et assurance: une déjà vieille notion, mais un tout nouveau régime », Revue Générale du Droit des Assurances, 1er octobre 2002, no 2002-4, p. 907

- Antérieurement fixé à deux ans, ce délai a été ramené à un an par la loi no 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier.

- Le fantasme du suicide, Libération, 4 octobre 2007, p. 18

- Ringou Tulkou Rimpotché, Et si vous m'expliquiez le bouddhisme, Éditions du Nil, p. 82-84

- Jan Neeleman et Glyn Lewis, « Suicide, religion, and socioeconomic conditions. An ecological study in 26 countries, 1990 », J Epidemiol Community Health, vol. 53, no 4, , p. 205 et 206 (lire en ligne)p. 205 et 209

- L'expression journalistique consacrée est « immolation par le feu », elle est à forte connotation religieuse.

Voir aussi

Bibliographie

- Anne Poiré, Encore un suicide, éditions Kirographaires.

- Alexandre J. F. Brière de Boismont, Du suicide et de la folie suicide, J.-B. Baillière, Paris, 1865. en ligne

- Dominique Godineau, S'abréger les jours : Le suicide en France au XVIIIe siècle, Paris, Armand Colin, (ISBN 978-2-200-27871-7, présentation en ligne)Sébastien Annen, « Dominique Godineau, S'abréger les jours. Le suicide en France au XVIIIe siècle », Annales historiques de la Révolution française, no 372, , p. 177-179 (lire en ligne)

- Émile Durkheim, 1897 : Le suicide.

- Pour Durkheim, le taux de suicide ne peut s'expliquer qu'à partir d'une analyse globale de la société ; il montre que celui-ci varie en proportion inverse du degré d'intégration des groupes sociaux dont fait partie l'individu.

- Emmanuel Todd, 1979, Le Fou et le prolétaire.

- Todd montre, statistiques à l'appui, que les phénomènes d'autodestruction (sous lesquels il rassemble, suicide, alcoolisme et folie) touchent avant tout, dans l'Europe de 1800 à 1950, la petite bourgeoisie (contrairement à un lieu commun répandu qui voudraient que le suicide ou l'alcoolisme soient des fléaux touchant surtout les classes populaires). Il explique cela comme une conséquence de l'anxiété des classes bourgeoises face à leur propre évolution socio-culturelle (notamment le contrôle des naissances) et technique (révolution industrielle, urbanisation etc.).

- Jean Baechler, 1978 : Les Suicides, Calmann-Lévi. Thèse sous la direction de Raymond Aron.

- Contre-pied de l'explication durkheimienne, l'analyse part de présupposés individualistes, et pose une théorie qui annonce le système imposant que l'auteur mettra au point ultérieurement. Réédition 2009 aux Éditions Hermann.

- Dr Christophe Fauré, Après le suicide d'un proche ; vivre le deuil et se reconstruire, Albin Michel, Paris, 2007 (ISBN 9782226169402)

- Clinique du suicide, coordonné par Geneviève Morel, Erès, Des travaux et des jours, Paris, 2002

- Realino Marra-Marco Orrù, Social Images of Suicide, in «The British Journal of Sociology» (London-UK/New York-USA), XLII-2, 1991, p. 273-88

- Pascal Millet, Michel Debout, Michel Hanus, Jean-Jacques Chavagnat, collectif : « Le deuil après suicide », dans Études sur la mort, no 127, 2005, Éditions : L'Esprit du temps, (ISBN 2-84795-059-1).

- Michel Debout, La France du suicide, éditions Stock.

- Yves Grisé, Le suicide dans la Rome antique, Montréal, Bellarmin / Paris, Les Belles Lettres, 325 p. (ISBN 2-251-32851-3)

- Gabriel Matzneff, Le Suicide chez les Romains.

- Alain Meunier et Gérard Tixier, Le Grand blues, Payot (21 octobre 2000), 246 pages.

- Pierre Moron, « Le suicide », Presses Universitaires de France, Collection Que sais-je ?

- Romi, Suicides passionnés, historiques, bizarres, littéraires. Éditions Serg, Paris, 1964

- Denis Langlois, Les Dossiers noirs du suicide, Le Seuil, 1976.

- Xavier Pommereau, L’Adolescent suicidaire, Dunod, 3e édition (10 février 2005), 268 pages.

- Yves Prigent, « La Souffrance suicidaire », Desclée de Brouwer (1er octobre 1996), collection Intelligence du corps, 198 pages.

- M. de Clerc, Suicide et tentatives de suicide, Louvain Med. 117 : S502 — S508, 1998. [PDF] « Version disponible en ligne »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ).

- François Ladame : Adolescence et suicide, éditeur : EME Éditions Sociales Françaises (ESF), 1980, (ISBN 2-7101-0754-6).

- Jean Teulé, Le magasin des suicides, Julliard (janvier 2007), 162 pages.

- Bernard Diu, La constellation de la Vierge. Autobiographie d'un savant aux prises avec la Vie, Éditions Hermann, coll. « Hermann Littérature », 2008.

- Martin Monestier Le suicide de Socrate à Montherlant, Éditions Simoëns.

- Rapports de l'Observatoire national du suicide

- …

- Observatoire national du suicide, Suicide. Connaître pour prévenir : dimensions nationales, locales et associatives, Ministère des Affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, (lire en ligne [PDF])

Articles connexes

- Aide au suicide

- Épidémiologie du suicide

- L'association Exit

- (en) Final Exit

- Euthanasie

- Indisponibilité du corps humain

- Internement psychiatrique

- Karoshi

- Législation sur l'euthanasie par pays

- Liste des pays par le taux de suicide

- Liste de personnes suicidées

- Philosophie du suicide

- Point de vue religieux sur le suicide

- Soins de support

- Soins palliatifs

- SOS Amitié

- Suicide assisté

- Suicide, mode d'emploi

- Prévention du suicide

Liens externes

- [PDF] Bulletin épidémiologique hebdomadaire du 13 décembre 2011. Suicide et tentatives de suicide : état des lieux en France [1]