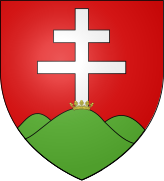

Croix de Lorraine

La croix de Lorraine, croix d’Anjou, croix patriarcale, dite aussi croix archiépiscopale, est un symbole de croix à deux traverses.

Dans les blasons et l'iconographie ancienne, la croix patriarcale, ou croix archiépiscopale, signale la fonction d'archevêque.

Représentant initialement la Vraie Croix, associée au pèlerinage et aux croisades en Terre sainte, elle figure dans la symbolique de divers seigneurs chrétiens, en particulier celle des ducs d'Anjou et des ducs de Lorraine. La croix patriarcale apparaît sur les armoiries de la Hongrie, de la Slovaquie et de la Lituanie, de même que sur le Pahonie. On la trouve également sur les armoiries des villes de Saint-Omer et d'Ypres.

Durant la Seconde Guerre mondiale, la France libre et les Forces françaises de l'intérieur l'adoptent comme emblème. Après la guerre, elle devient un symbole du gaullisme[1].

Au XXe siècle, elle a également été l'emblème international de la lutte contre la tuberculose.

Description et symboles similaires

La croix patriarcale est un symbole chrétien représentant la croix où Jésus-Christ a été crucifié. Il s'agit d'une croix latine à laquelle est ajoutée une seconde traverse généralement plus courte au-dessus de la première pour figurer l'écriteau où, selon la tradition chrétienne, Ponce Pilate aurait fait inscrire « INRI ».

La croix patriarcale est proche de la croix orthodoxe, la seule différence étant que cette dernière figure également un repose-pieds pour le Christ, sous la forme d'une troisième traverse inférieure qui peut être penchée.

Selon certains auteurs[réf. nécessaire], croix de Lorraine ou double croix désigneraient historiquement une croix dont les deux traverses sont de même longueur, au contraire de la croix patriarcale dont la traverse supérieure est plus courte. De nos jours on appelle indifféremment croix de Lorraine toute croix à deux traverses[2].

-

Double croix (traverses égales).

-

Une croix de Lorraine aux proportions proches de la double croix.

-

Croix de Lorraine patriarcale (traverse supérieure plus courte).

-

Croix orthodoxe russe (traverse supérieure plus courte et repose-pieds).

Symbole de la Vraie Croix

Au IVe siècle, l'impératrice Hélène — mère de Constantin, premier empereur romain chrétien, fondateur de l'Empire d'Orient — découvre prétendument les restes de la Vraie Croix, celle de la Crucifixion de Jésus-Christ. Cette relique légendaire, comme d'autres ayant touché le Messie, devient alors objet de vénération dans l'Orient chrétien. Surmontée d'un écriteau (le Titulus Crucis) portant l'inscription « INRI », elle est symbolisée par une croix à deux traverses.

À partir de la fin du XIe siècle, le retour des croisades diffuse ce culte et son symbole en Occident. De nombreux fragments prétendus de la relique, rapatriés de Jérusalem puis de Constantinople, sont dispersés en Europe. On voit alors se multiplier les symboles de croix double dans les armoiries des seigneurs.

Une croix double figure en particulier dans la symbolique des ducs d'Anjou et dans celle des rois de Hongrie, deux traditions dont hérite René Ier d'Anjou, duc de Lorraine en 1431.

« Croix d'Anjou »

D'une part, une croix double dite croix d'Anjou est utilisée en Anjou pour évoquer un fragment de la Vraie Croix, en bois noirci, conservé dans le duché. Ces reliques se trouvaient à Constantinople au début du XIIIe siècle puis passèrent de Manuel Comnène à Gervais († 1219), patriarche latin de Constantinople, puis à Thomas, évêque de Hiérapétra en Crète. Celui-ci vendit les reliques au chevalier croisé Jean d'Alluye qui, en 1244, à son retour de croisade, les revendit contre 550 livres tournois à l'abbaye de la Boissière en Anjou. Au XIVe siècle, pendant la guerre de Cent Ans, elles furent par précaution placées aux Jacobins d'Angers. Ces reliques furent particulièrement vénérées par les ducs d'Anjou, depuis Louis Ier d'Anjou (1339-1384) qui fit broder leur symbole sur sa bannière. Elles sont conservées depuis 1790 dans la chapelle des Incurables de l'hospice de Baugé (Maine-et-Loire) fondé par Anne de La Girouardière.

Armes de Hongrie

D'autre part, une croix double remplaça très tôt la croix penchée comme emblème des rois de Hongrie. Elle figura sur leurs premières armoiries et sur les monnaies hongroises à partir de Béla III (1148-1196). Par son mariage avec Marie de Hongrie, Charles II de Naples (1254-1309) fit entrer le royaume de Hongrie et son emblème dans la maison d'Anjou-Sicile et l'on vit le roi Louis Ier de Hongrie (1326-1382) porter la croix double sur ses armoiries. Aujourd'hui cette croix figure non seulement sur les armes de Hongrie mais aussi sur les armes et le drapeau de la Slovaquie. Elle est également mise en abyme sur les armes de la Lituanie.

- Armes et blasons

-

Armes des premiers rois de Hongrie.

-

Louis Ier, roi de Hongrie.

-

Armes de la Slovaquie.

-

Armes de la Lituanie.

-

Blason de Maine-et-Loire.

-

Blason de Saint-Dié-des-Vosges.

« Croix de Lorraine »

René Ier, petit-fils de Louis Ier d'Anjou et héritier de Louis Ier de Hongrie, règne sur le duché de Bar et (par son mariage) sur le duché de Lorraine à partir de 1431. Il utilise la croix d'Anjou qui passe au cou des aigles supports d'armes, d'où la croix de Lorraine dans les armoiries (mais pas dans le blason) des ducs de Lorraine.

En 1477 à la bataille de Nancy, les soldats de René II — arborant cette croix pour se distinguer de l'ennemi — défont Charles le Téméraire, puissant duc de Bourgogne. Cette victoire éclatante assoit la réputation de la croix comme symbole de la Lorraine. Le nom de « croix de Lorraine » se substitue alors à ceux de « croix d'Anjou » et de « croix patriarcale »[3],[2].

La croix de Lorraine apparaît dans le royaume de France au XVIe siècle lors de la Ligue, en tant que symbole de la famille de Guise dont René est issu.

Symbole de la Lorraine

Après la victoire de 1477, la croix de Lorraine devient un symbole patriotique pour les Lorrains. On la voit ainsi mise en avant à partir du XIXe siècle — époque d'éveil des nationalismes — et tout particulièrement dans le cadre de l'Alsace-Lorraine annexée en 1871 par l'Empire allemand, vainqueur de la France.

Par exemple, des années 1870 à 1900, Émile Gallé, maître nancéen de l'Art nouveau, incorpore à ses créations plusieurs symboles lorrains tels que les chardons (« Qui s'y frotte s'y pique », devise de Nancy) et la croix de Lorraine. Une de ses œuvres emblématiques, la table Le Rhin (1889) figure allégoriquement le Rhin comme frontière naturelle entre la France et l'Allemagne. L'artisan proteste ainsi contre l'annexion allemande et manifeste son désir de voir les territoires perdus revenir à la France[4],[5]. La croix de Lorraine exprime alors le revanchisme français.

En 1912, le parlement du Reichsland d'Alsace-Lorraine — à qui l'Empire allemand venait d'accorder une constitution avec une autonomie très restreinte — crée un drapeau, à l'encontre de son insigne officiel, qui affirme son identité en combinant les couleurs alsaciennes et la croix de Lorraine. L'initiative déplaît à l'empereur et le drapeau n'est pas reconnu.

À la Libération en 1945, le FC Metz adopte la croix de Lorraine sur son logotype. Le club de football célèbre avec ce double symbole — de la Lorraine et de la Résistance française — son identité et son retour au championnat de France après plusieurs années de participation forcée au championnat allemand.[réf. nécessaire]

Résistance et France libre

Forces françaises libres

La France libre adopta la croix de Lorraine pour emblème sur la proposition du vice-amiral Émile Muselier faite à de Gaulle, le , en présence du capitaine de corvette Thierry d'Argenlieu[6],[7],[8], « en opposition à la croix gammée »[9]. Dans son ordre général no 2 du , le vice-amiral Émile Muselier, nommé l'avant-veille au commandement des forces navales et aériennes françaises libres, créa pour les forces françaises ralliées à de Gaulle un pavillon de beaupré (carré bleu avec, au centre, la croix de Lorraine en rouge par opposition à la croix gammée) et pour les avions, une cocarde à croix de Lorraine[10],[11].

Les raisons probables de ce choix sont que l'amiral Muselier était d'origine lorraine et que les armes du 507e régiment de chars de combat que commandait le colonel de Gaulle en 1937-1939[12] comportaient une croix de Lorraine[13].

Le pavillon fut modifié après deux ou trois mois : il était trop sombre. Dans le modèle définitif, il est bleu côté guindant, rouge côté battant. Au centre, le blanc forme un losange comportant une croix de Lorraine rouge non tréflée. Ce pavillon de beaupré est arboré actuellement par les bâtiments de la Marine nationale portant le nom d'un bâtiment ayant appartenu aux Forces navales françaises libres (FNFL). Seules les goélettes Étoile et Belle Poule qui furent des voiliers écoles FNFL, portent ce pavillon de beaupré depuis l'origine[14].

L'emblème a été adopté ensuite par tous les Français libres et figurera sur de nombreux insignes[13],[15] (insigne émaillé porté par de Gaulle), notamment sur la croix de l'ordre de la Libération créé à Brazzaville le , sur la médaille de la Résistance, sur la médaille commémorative des services volontaires dans la France libre, créée par décret le . La croix de Lorraine est également présente sur des monuments et sur les timbres créés sous les gouvernements du général de Gaulle.

Les Français libres sont tellement identifiés à la croix de Lorraine que l'on ignore généralement que l'insigne des FFL terrestre (surnommé « le moustique ») ne contenait pas de croix, c'était un glaive entouré de deux ailes et d'une couronne de laurier[13]. La 2e DB arbore quant à elle une croix de Lorraine dessinée dans la carte de France. En a lieu la fusion des Forces françaises libres (FFL) avec l'armée d'Afrique mais un décret du [15] autorise les ex-FFL à continuer à porter leur insigne, ce qui les distingue de ceux qui ne combattaient avec les Alliés que depuis fin [16]. Les connaisseurs repèrent donc assez facilement les Français libres parmi les militaires de l'Armée de la libération, les croix de Lorraine ne sont en fait arborées que par les marins et aviateurs issus de la France libre.

-

Drapeau de la résistance française et pavillon de beaupré des bâtiments des Forces navales françaises libres (FNFL); un symbole du gaullisme.

-

Drapeau de la France libre.

Résistance intérieure française

En métropole, la croix de Lorraine comme emblème de la France libre est connue depuis 1940 à la fois par les émissions de la BBC et par des tracts parachutés, et sert à un certain nombre d'individus isolés à exprimer, par exemple par des graffitis, leur sympathie vis-à-vis des Anglais ou de la France libre. En 1941, la BBC encourage plus explicitement à utiliser ce symbole à l'occasion de manifestations patriotiques comme le 11 novembre ou le 14 juillet[16].

Avec le développement des différents mouvements de la Résistance intérieure française, la croix de Lorraine révèle la volonté de tel ou tel mouvement d'afficher son alliance avec la France libre. C'est ainsi qu'au cours de l'été 1941, le PCF manifeste sa toute récente ouverture vers les gaullistes en encourageant les inscriptions où se côtoient faucille, marteau et croix de Lorraine[17]. C'est en 1942 que Franc-Tireur, premier mouvement à reconnaître de Gaulle reçoit de la France libre des tracts Lisez Franc-Tireur avec l'emblème de la croix de Lorraine.

D'une façon générale, la croix de Lorraine apparaît ensuite comme le symbole de l'unification nationale sous l'égide de De Gaulle. Pour cette même raison, il arrive également que l'emblème soit ignoré lorsque le monopole de l'espace symbolique « résistant » est contesté au général De Gaulle. Ainsi, lors de la Libération, tandis que le Gouvernement provisoire de la République française (GPRF) prescrit d'utiliser pour les brassards des FFI la croix de Lorraine sur fond tricolore, le COMAC, qui privilégie la légitimité de la Résistance intérieure recommande l'emploi du simple sigle FFI[16].

Par la suite, on retrouve la croix de Lorraine sur de nombreux monuments aux morts français de la Seconde Guerre mondiale ainsi que sur de nombreux monuments et pièces de monnaie d'époque en l'hommage de la Résistance intérieure[16].

-

La croix de Lorraine du Mémorial de la France combattante du Mont Valérien.

-

Monument des forces navales françaises libres surplombant la ville de Gourock (Lyle Hill, Greenock) en Écosse.

-

Insigne de la 2e division blindée créée pendant la Seconde Guerre mondiale par le général Philippe Leclerc.

-

Médaille de la Résistance (avec rosette).

-

Ce bracelet orné de croix de Lorraine était porté sous l'occupation allemande - musée de Bretagne.

De Gaulle et les mouvements gaullistes

Le fanion du général de Gaulle ornant sa voiture officielle était tricolore à croix de Lorraine, mais le Général avait refusé que la croix de Lorraine figurât sur le drapeau tricolore de la République française ainsi que sur les cachets officiels de la Ve République, qui ont conservé le motif de la Liberté assise, avec un faisceau de licteur.

Un monument en forme de croix de Lorraine se dresse à Bouvron. Précédé par une croix de Lorraine en bois érigée en 1947 il est inauguré en 1949 en mémoire de la reddition allemande du 11 mai 1945 mettant un terme à la poche de Saint-Nazaire où combattirent les forces françaises libres, laquelle est le point final de la seconde guerre mondiale en Europe selon le général de Gaulle venu commémorer le monument en 1951[18]. Une autre croix de 18 mètres se trouve sur une des plages du débarquement de Normandie. Cette croix érigée en 1990 est placée à l'endroit où le général de Gaulle a débarqué le 14 juin 1944, entre Courseulles-sur-Mer et Graye-sur-Mer, après avoir traversé la Manche à bord du navire français La Combattante.

En 1972, la croix de Lorraine a été choisie comme motif du mémorial Charles-de-Gaulle à Colombey les Deux Églises (Haute-Marne, Champagne-Ardenne). Constitué le 23 mars 1971, un comité national du Mémorial du général de Gaulle est placé sous le haut-patronage de Georges Pompidou, président de la République, et réunit une trentaine de personnalités proches du Général. Il prend en charge la réalisation de la croix et lance un appel à souscription pour réaliser le projet. Plusieurs millions de personnes apportent leur participation. 67 pays étrangers[19] s'associent à l'entreprise, en particulier le Liban, qui contribue largement à la souscription et offre 1 000 cèdres du Liban qui sont plantés sur la colline lors d'une cérémonie. Les architectes retenus, Marc Nebinger et Michel Mosser, réalisent une croix en béton armé précontraint de 44,30 mètres de haut pour un poids total sans fondations de 950 tonnes, revêtue d'un parement en granit rose de Perros-Guirec et habillée de surfaces en bronze de 10 mm d'épaisseur et d'1,68 mètre de longueur.

La croix de Lorraine a été logiquement le logo de tous les grands mouvements politiques gaullistes qui se sont succédé de 1947 à 2002 : le RPF, l’UNR, l’UDR et enfin le RPR. L’UMP, qui a dilué les gaullistes du RPR dans une grande union de la droite et du centre, n'a pas repris la croix de Lorraine comme symbole. Ce logo, croix de Lorraine sur fond de bonnet phrygien, était en fait celui des gaullistes de gauche de l’Union démocratique du travail (UDT) et du Front progressiste. Ceux-ci n'avaient jamais déposé ce symbole auprès de l'INPI.

Cependant aujourd'hui encore, elle est toujours le logo de certains clubs et associations gaullistes comme l'Union des jeunes pour le progrès[20], l'Union du Peuple Français[21], le Mouvement initiative et liberté, le club Nouveau siècle, l'Union gaulliste, l'Académie du gaullisme, etc.

En 2018, afin de commémorer plusieurs anniversaires liés à De Gaulle, le président Emmanuel Macron fait ajouter une discrète croix de Lorraine au logotype de l’Élysée (qui ne revêt pas de valeur officielle et est modifié par chaque président)[22],[23],[24].

Lutte contre la tuberculose

Lors du premier Congrès international contre la tuberculose, à Paris en 1902, le docteur Gilbert Sersiron compare la lutte contre cette maladie à une « croisade pacifique » et propose de la symboliser par une croix rouge à double barre, opérant un rapprochement entre la Croix-Rouge et l'emblème du croisé Godefroy de Bouillon.

Dans le même temps, en 1904 au Danemark, naît la tradition du timbre de Noël à double vocation de bienfaisance et de prévention contre la tuberculose. L'idée est un succès populaire et se propage rapidement en Europe et en Amérique. La croix à deux barres apparaît sur des timbres à partir de 1907 (le timbre américain est le premier à l'afficher), et la population l'associe alors à la lutte anti-tuberculinique. L'Union internationale contre la tuberculose (UICT) adopte cet emblème en 1920, qui est officiellement consacré lors de la sixième Conférence qui se tient à Rome en 1928[25],[26].

La tradition du timbre annuel perdurera jusque dans les années 1970. La lutte anti-tuberculinique ayant été efficace, ce symbolisme a périclité avec l'apparition des antibiotiques mais il a contribué avant-guerre, au cours des quêtes annuelles, à populariser le signe. Aujourd'hui encore, l'emblème de l'Association américaine du poumon (en) est une version modifiée de cette croix[27].

-

Croix rouge à deux barres, symbole international de la lutte contre la tuberculose.

Divers

| Code | U+2628 |

|---|---|

| Nom | Croix de Lorraine |

| Bloc |

Symboles divers (U+2600 à U+26FF) |

| Symétrie | axiale |

|---|---|

| Trait | rectiligne |

En informatique, la croix de Lorraine est représentée dans le jeu de caractères universel, sous le code U+2628 (☨).

Notes et références

- Pharand (2001), p. 169.

- « Croix de Lorraine » (consulté le ).

- « Savez-vous dans quelle célèbre bataille à Nancy la Croix de Lorraine trouve son origine ? », L'Est républicain, (consulté le ).

- « La grande histoire de la Croix de Lorraine, symbole de résistance ! », sur MV Bracelet (consulté le ).

- « Table Le Rhin » [PDF] (fiche pédagogique), sur nancy.fr (consulté le ).

- « Émile Muselier », Ordre de la Libération.

- La Seconde Guerre mondiale, « La Croix de Lorraine », charles-de-gaulle.org

- Le général de Gaulle ne retiendra que le nom de Thierry d'Argenlieu dans ses Mémoires de guerre. Le texte exact (dans le tome I, L'Appel) de De Gaulle est : « Le 21 juillet [1940], j'obtins que plusieurs de nos aviateurs prissent part à un bombardement de la Ruhr et fis publier que les Français Libres avaient repris le combat. Entre-temps, tous nos éléments, suivant l'idée émise par d'Argenlieu, adoptèrent comme insigne la Croix de Lorraine. » (Charles de Gaulle, Mémoires de guerre – L'Appel (1940-1942), chap. « La France Libre », Plon, 1954 ; repris par édit. Pocket (ISBN 978-2-266-09526-6), p. 99).

- « Sous le signe de la Croix de Lorraine », article publié par France d'abord, journal brazzavillois dans le no 18 du mercredi , p. 11-13, reproduisant, comme indiqué en en-tête, « des extraits d'une conférence faite dernièrement à Londres par l'amiral Muselier ». L'amiral explique, paragraphes 4 à 6 de l'article, p. 11 : « Dès le début, il m'a paru nécessaire de différencier de façon apparente, les bâtiments de guerre de la France Libre et ceux restés fidèles au Gouvernement du maréchal Pétain.

Un de mes premiers ordres — du 2 juillet, si j'ai bonne mémoire — précisa que les bâtiments des Forces Navales Françaises Libres porteraient à la poupe les couleurs nationales françaises et à la proue un pavillon carré bleu, orné d'une Croix de Lorraine rouge. Et ce fut l'origine de l'insigne du Mouvement de la France Libre.

Pourquoi j'ai choisi la Croix de Lorraine ? Parce qu'il fallait un emblème en opposition à la Croix Gammée et parce que j'ai voulu penser à mon père qui était Lorrain. ». - « Dans la nuit du 2 au 3 juillet 1940, seul dans sa petite chambre du Grosvenor Hotel, à Londres, il prend d'autres décisions, sans référence à personne. Pensant à son père, un Lorrain, il rédige un statut de la Marine française libre, prescrivant d'arborer l'insigne qui deviendra légendaire : « Les bâtiments de guerre et de commerce […] porteront à la poupe le pavillon national français et à la proue un pavillon carré bleu, orné en son centre de la croix de Lorraine en rouge, par opposition à la croix gammée. » » Robert Aron, Grands Dossiers de l'histoire contemporaine, « Le Putsch de Saint-Pierre-et-Miquelon », Éditions CAL, p. 197, (repris de Librairie Académique Perrin, 1962-1964).

- Amiral Georges Thierry d'Argenlieu, « Les origines des FNFL », Revue de la France Libre, no 29, , p. 17-20 (lire en ligne).

- « Chronologie militaire de Charles de Gaulle », sur le site charles-de-gaulle.org, consulté le 7 mai 2010.

- Insigne des forces armées de la France Libre, sur le site du musée de l'armée des Invalides, consulté le 16/05/2014.

- Jean-Yves Béquignon et André Rozen, L'"Étoile" et la "Belle Poule", Institut océanographique éd, (ISBN 978-2-903581-25-1, lire en ligne).

- « L'insigne individuel du personnel des F.N.F.L », sur le site netmarine.net, consulté le 10 mai 2010.

- Bruno Leroux, article « Croix de Lorraine », dans François Marcot (dir), Dictionnaire historique de la Résistance, Robert Laffont, 2006, p. 925-927.

- « Musée de la résistance en ligne », sur museedelaresistanceenligne.org (consulté le ).

- Selon le site officiel de la commune de Bouvron (« un peu d'histoire »).

- « Entretien de la croix de Lorraine de Colombey les Deux Eglises », sur fondation-patrimoine.org (consulté le ).

- http://ujpfrance.fr/.

- Site de l'UPF.

- Lucas Burel, « Mais pourquoi diable Macron a-t-il modifié le symbole sous le pupitre présidentiel ? », L'Obs, (lire en ligne, consulté le ).

- Cédric Pietralunga, « Et la croix de Lorraine est discrètement apparue sur le logo de l’Elysée », Le Monde, (lire en ligne, consulté le ).

- « Emmanuel Macron ajoute une croix de Lorraine à l'emblème de l'Elysée », Actu.fr, (lire en ligne, consulté le ).

- (en) Madelon Finkel, Truth, Lies, and Public Health : How We Are Affected When Science and Politics Collide, Westport, Praeger, , 256 p. (ISBN 978-0-275-99128-9, LCCN 2007016345, lire en ligne), p. 106.

- Arlette Mouret, « L'imagerie de la lutte contre la tuberculose : le timbre antituberculeux, instrument d'éducation sanitaire », Les Cahiers du Centre de Recherches Historiques, no 12 : « Polysémie de la santé. Institutions et pratiques sociales en France et au Québec 1750-1980 », (lire en ligne).

- Site officiel de l'ALM (American Lung Association).

Voir aussi

Bibliographie

- Robert Brun, La Croix de Lorraine et son emploi dans l'illustration du livre au XVIe siècle, in Arts et métiers graphiques no 30, 1932, p. 11-17

- Robert Brun, La Croix de Lorraine dans les bois gravés de la Renaissance, in Arts et métiers graphiques no 32, 1932, p. 44-46

- Charles Chicoteau, La Croix de Lorraine, son origine, sa signification éditions du grillon de France, 1945.

- François de Grandmaison, baron Ernest Sellière, L'héroïque épopée de la Croix de Lorraine et d'Anjou : ses origines divines, hongroises angevines, éditeur A. Roland, 1945

- Pierre Marot, « Le symbolisme de la Croix de Lorraine », Cahiers du Pays lorrain, Nancy, Berger-Levrault « Premier cahier », , p. 1-63 (lire en ligne).

- Pierre Marot, « Le symbolisme de la “croix de Lorraine” », éditions Berger-Levrault, Paris, 1948 ; 64 p. (lire en ligne)

- Henri Miscault, « Origine de la Croix d'Anjou ou de Lorraine », Sur les rives de l'Othain, 10, p. 17-19, 1992.

- Florence Danielle, « La Croix de Lorraine », La gazette lorraine, 41, p. 10-17, 2001.

- François Le Tacon, La Croix de Lorraine, Du Golgotha à la France Libre, éditions Serpenoise, 2012 (ISBN 978-2-87692-916-6).

- Francis Salet, « Le symbolisme de la croix de Lorraine », Bulletin Monumental, t. 108, , p. 204-205. (lire en ligne)