« Sclérose en plaques » : différence entre les versions

m →Personnalités : rajout années Naissance et décès de Catherine LANGEAIS |

traduction de l'introduction de la page anglaise |

||

| Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||

}} |

}} |

||

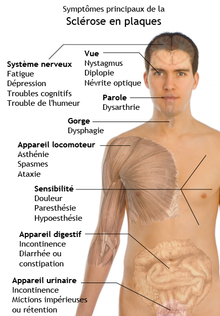

La '''sclérose en plaques''' (SEP) est une maladie démyélinisante dans laquelle la gaine d'isolation, la myéline, des cellules nerveuses au niveau du cerveau et de la moelle épinière sont endommagés. Ces dommages rompent la capacité des différentes parties du système nerveux à communiquer entre elles, et va engendrer de nombreux symptômes physiques, mentales<ref name="lancet2008" /><ref name="ascherio" /> et parfois psychiatriques<ref>{{Ouvrage|langue = |auteur1 = |titre = Depression and Psychosis in Neurological Practice|lieu = |éditeur = |année = |pages totales = |isbn = 1-4377-0434-4|lire en ligne = |passage = }}</ref>. La SEP peut prendre plusieurs formes, une forme évoluant par poussées caractérisées par l’apparition en quelques jours de nouveaux troubles et pouvant régresser complètement ou non en quelques semaines (on parle alors de formes rémittentes) et une forme sans poussée caractérisée par une évolution progressive (on parle de forme primaire progressive).<ref>{{Article|prénom1 = F. D.|nom1 = Lublin|prénom2 = S. C.|nom2 = Reingold|titre = Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis|périodique = Neurology|volume = 46|date = 1996-04-01|issn = 0028-3878|pmid = 8780061|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8780061|consulté le = 2015-12-03|pages = 907-911}}</ref> |

|||

La '''sclérose en plaques''' (SEP) est une [[neuropathie|maladie neurologique]] [[Maladie auto-immune|auto-immune]] [[chronique (médecine)|chronique]] du [[système nerveux central]]. |

|||

Bien que la cause de la maladie n'est pas encore connue plusieurs hypothèses ont été proposées, la destruction de la myéline par le système immunitaire ou l'incapacité des cellules à la produire.<ref>{{Article|prénom1 = Jin|nom1 = Nakahara|prénom2 = Michiko|nom2 = Maeda|prénom3 = Sadakazu|nom3 = Aiso|prénom4 = Norihiro|nom4 = Suzuki|titre = Current concepts in multiple sclerosis: autoimmunity versus oligodendrogliopathy|périodique = Clinical Reviews in Allergy & Immunology|volume = 42|date = 2012-02-01|issn = 1559-0267|pmid = 22189514|doi = 10.1007/s12016-011-8287-6|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22189514|consulté le = 2015-12-03|pages = 26-34}}</ref> Des causes génétiques et environnementales telles que des infections ont également été proposées<ref name="ascherio" />. La SEP est généralement diagnostiquée sur la base des signes et symptômes et par les résultats de tests médicaux. |

|||

Ses manifestations cliniques sont liées à une [[démyélinisation]] des [[Fibre nerveuse|fibres nerveuses]] du [[cerveau]], de la [[moelle épinière]] et du [[nerf optique]]. |

|||

Il n'existe pas de traitements curatifs pour la sclérose en plaques. Les traitements tentent d'améliorer les fonctions après une attaque et d'empêcher les nouvelles attaques.2 Les médicaments utilisés pour traiter la SEP, modérément efficace peuvent avoir des effets indésirables et être mal toléré. L'espérance de vie est en moyenne 5 à 10 ans inférieure à celle de la population non affectée.<ref name="lancet2008" /> |

|||

Les causes restent inconnues. Des théories évoquent des facteurs génétiques et environnementaux comme les infections<ref name="pmid11955556">{{Article |langue=en |auteur=Compston A, Coles A |titre=Multiple sclerosis |journal=Lancet |volume=359 |numéro=9313 |pages=1221–31 |année=2002 |mois=avril |pmid=11955556 |doi=10.1016/S0140-6736(02)08220-X}}</ref>{{,}}<ref name="pmid17444504">{{Article |langue=en |auteur=Ascherio A, Munger KL |titre=Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part {{I}}: the role of infection |journal=Ann Neurol. |volume=61 |numéro=4 |pages=288–99 |année=2007 |mois=avril |pmid=17444504 |doi=10.1002/ana.21117}}</ref>. |

|||

La sclérose en plaques est la maladie auto-immune la plus commune affectant le système nerveux central.<ref>{{Article|prénom1 = Kerstin|nom1 = Berer|prénom2 = Gurumoorthy|nom2 = Krishnamoorthy|titre = Microbial view of central nervous system autoimmunity|périodique = FEBS letters|volume = 588|date = 2014-11-17|issn = 1873-3468|pmid = 24746689|doi = 10.1016/j.febslet.2014.04.007|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24746689|consulté le = 2015-12-03|pages = 4207-4213}}</ref> En 2008, entre 2 et 2,5 millions de personnes dans le monde sont affectées avec des prévalences variant considérablement dans les différentes régions du monde et entre les différentes populations.<ref>{{Ouvrage|langue = |auteur1 = |titre = Atlas: Multiple Sclerosis Resources in the World 2008|lieu = |éditeur = |année = |pages totales = |isbn = 92-4-156375-3|lire en ligne = |passage = }}</ref> En 2013, la SEP est responsable de 20.000 décès dans le monde contre 12.000 en 1990.<ref>{{Article|titre = Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013|périodique = Lancet (London, England)|volume = 385|date = 2015-01-10|issn = 1474-547X|pmid = 25530442|pmcid = 4340604|doi = 10.1016/S0140-6736(14)61682-2|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25530442|consulté le = 2015-12-03|pages = 117-171}}</ref> La maladie débute généralement entre 20 et 50 ans et elle est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.<ref>{{Article|prénom1 = Ron|nom1 = Milo|prénom2 = Esther|nom2 = Kahana|titre = Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment|périodique = Autoimmunity Reviews|volume = 9|date = 2010-03-01|issn = 1873-0183|pmid = 19932200|doi = 10.1016/j.autrev.2009.11.010|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19932200|consulté le = 2015-12-03|pages = A387-394}}</ref> Le nom de la sclérose en plaques se réfère à des cicatrices (sclerae-mieux connu comme des plaques ou des lésions), en particulier dans la substance blanche du cerveau et la moelle épinière.<ref name=":0">{{Article|prénom1 = M.|nom1 = Clanet|titre = Jean-Martin Charcot. 1825 to 1893|périodique = International MS journal / MS Forum|volume = 15|date = 2008-06-01|issn = 1352-8963|pmid = 18782501|lire en ligne = https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18782501|consulté le = 2015-12-03|pages = 59-61}}</ref> La sclérose en plaques a été décrite pour la première en 1868 par Jean-Martin Charcot.<ref name=":0" /> Un certain nombre de nouveaux traitements et méthodes de diagnostic sont en cours de développement. |

|||

Sa [[prévalence]] montre d'importantes disparités géographiques, les estimations variant selon les zones entre moins de 20 et 100 pour {{formatnum:100000}} habitants<ref>{{Pr|Olivier Sabouraud}}, {{Pr|Gilles Edan}} [http://www.med.univ-rennes1.fr/etud/neuro/SEP.htm#2.%20Epid%C3%A9miologie. Sclérose en plaques] sur le site ''http://www.med.univ-rennes1.fr''.</ref>. |

|||

Elle a été décrite pour la première fois en 1868 par [[Jean-Martin Charcot]]<ref name="Charcot1">{{Article |langue=en |auteur=Clanet M |titre=Jean-Martin Charcot. 1825 to 1893 |journal=Int MS J. |volume=15 |numéro=2 |pages=59–61 |année=2008 |mois=June |pmid=18782501 |url= http://www.msforum.net/Site/ViewPDF/ViewPDF.aspx?ArticleID=E80DC748-5048-4BD2-9393-18BCAE0A1514&doctype=Article |format=PDF}}</ref>{{,}}<ref name="charcot1868">{{Article |langue=fr |auteur=Charcot, J. |année=1868 |titre=Histologie de la sclérose en plaques |journal=Gazette des hôpitaux, Paris |volume=41 |pages=554–5 }}</ref>. |

|||

== Diagnostic == |

== Diagnostic == |

||

Version du 4 décembre 2015 à 01:17

| Symptômes | Douleur neuropathique chronique (d) |

|---|

| Médicament | Mitoxantrone, dantrolène, hydroxocobalamine, azathioprine, (RS)-baclofène, interféron bêta-1a, interféron bêta-1b (en), (RS)-cyclophosphamide, cyanocobalamine, cladribine, tériflunomide, fingolimod, aprémilast, alemtuzumab, rituximab, 4-aminopyridine, gabapentine, daclizumab, modafinil, natalizumab, armodafinil (en), méthylprednisolone, fumarate de diméthyle, prégabaline, 4-aminopyridine, bétaméthasone, monomethyl fumarate (en), fingolimod, tériflunomide et hormone corticotrope |

|---|---|

| Spécialité | Neurologie |

| CISP-2 | N86 |

|---|---|

| CIM-10 | G35 |

| CIM-9 | 340 |

| OMIM | 126200 |

| DiseasesDB | 8412 |

| MedlinePlus | 000737 |

| eMedicine |

1146199 oph/179 emerg/321 pmr/82 radio/461 |

| MeSH | D009103 |

| GeneReviews | Multiple Sclerosis Overview |

| Patient UK | Multiple-sclerosis-pro |

La sclérose en plaques (SEP) est une maladie démyélinisante dans laquelle la gaine d'isolation, la myéline, des cellules nerveuses au niveau du cerveau et de la moelle épinière sont endommagés. Ces dommages rompent la capacité des différentes parties du système nerveux à communiquer entre elles, et va engendrer de nombreux symptômes physiques, mentales[1][2] et parfois psychiatriques[3]. La SEP peut prendre plusieurs formes, une forme évoluant par poussées caractérisées par l’apparition en quelques jours de nouveaux troubles et pouvant régresser complètement ou non en quelques semaines (on parle alors de formes rémittentes) et une forme sans poussée caractérisée par une évolution progressive (on parle de forme primaire progressive).[4]

Bien que la cause de la maladie n'est pas encore connue plusieurs hypothèses ont été proposées, la destruction de la myéline par le système immunitaire ou l'incapacité des cellules à la produire.[5] Des causes génétiques et environnementales telles que des infections ont également été proposées[2]. La SEP est généralement diagnostiquée sur la base des signes et symptômes et par les résultats de tests médicaux.

Il n'existe pas de traitements curatifs pour la sclérose en plaques. Les traitements tentent d'améliorer les fonctions après une attaque et d'empêcher les nouvelles attaques.2 Les médicaments utilisés pour traiter la SEP, modérément efficace peuvent avoir des effets indésirables et être mal toléré. L'espérance de vie est en moyenne 5 à 10 ans inférieure à celle de la population non affectée.[1]

La sclérose en plaques est la maladie auto-immune la plus commune affectant le système nerveux central.[6] En 2008, entre 2 et 2,5 millions de personnes dans le monde sont affectées avec des prévalences variant considérablement dans les différentes régions du monde et entre les différentes populations.[7] En 2013, la SEP est responsable de 20.000 décès dans le monde contre 12.000 en 1990.[8] La maladie débute généralement entre 20 et 50 ans et elle est deux fois plus fréquente chez les femmes que chez les hommes.[9] Le nom de la sclérose en plaques se réfère à des cicatrices (sclerae-mieux connu comme des plaques ou des lésions), en particulier dans la substance blanche du cerveau et la moelle épinière.[10] La sclérose en plaques a été décrite pour la première en 1868 par Jean-Martin Charcot.[10] Un certain nombre de nouveaux traitements et méthodes de diagnostic sont en cours de développement.

Diagnostic

Clinique

Interrogatoire

La maladie débute typiquement entre 20 et 40 ans (70 % des SEP sont diagnostiquées entre 20 et 40 ans, 10 % dans l'adolescence, 20 % après 40 ans dont 3 % après 50 ans). Elle peut aussi toucher, rarement, des enfants de moins de 10 ans et touche plus les femmes que les hommes (en France le rapport est de 1,7)[11].

Certains éléments caractéristiques doivent faire suspecter une sclérose en plaques : des accidents neurologiques répétés, régressifs (au moins en début de maladie), touchant des fonctions variables (vision, motricité, sensibilité, etc.) : les poussées sont disséminées dans le temps et dans l'espace. Des troubles psychotiques peuvent inaugurer une sclérose en plaques[12].

Des troubles psychiques, avec une modification du comportement sous forme de dysthymie, dépression[1], syndrome maniaque (trouble de l'humeur) plus ou moins marqué, peuvent apparaître. Son origine, bien qu'assez rare, peut être consécutive à des lésions cérébrales liées à la SEP affectant les zones du système limbique (structure subcorticale située autour du thalamus). Cependant, ces troubles sont la plupart du temps associés à un état d'anxiété sous-jacent engendré par l'incertitude de la maladie.

Examen physique

- Le syndrome pyramidal est inaugural (révélateur) de la maladie dans 20 % des cas. Il se manifeste par des troubles de la marche avec une fatigabilité importante, une spasticité, des réflexes exagérés au niveau des membres inférieurs, la présence d'un signe de Babinski, une abolition des réflexes cutanés abdominaux. À l'issue de la poussée, le signe de Babinski reste souvent comme séquelle.

- La névrite optique rétro-bulbaire est également révélatrice de la maladie dans près d'un tiers des cas : c'est le symptôme le plus évocateur. Il se manifeste pour le malade par une baisse d'acuité visuelle rapide et profonde, des douleurs oculaires et orbitaires, augmentées aux mouvements des yeux, un scotome central ou caeco-central et un trouble de la vision des couleurs (dyschromatopsie de l'axe rouge-vert). Au stade aigu, le fond d'œil est normal (« le patient ne voit rien, et l'ophtalmo non plus »), et ce n'est qu'après une quinzaine de jours qu'apparait une atrophie de la papille, témoin de l'atteinte du nerf optique et persistant parfois comme séquelle. Les potentiels évoqués visuels sont altérés, on obtient un ralentissement de l'onde P100. La récupération visuelle est souvent bonne et se fait en quelques semaines.

- Troubles de la sensibilité

Ils sont essentiellement subjectifs : paresthésies, fourmillements, signe de Lhermitte positif (sensation de décharge électrique le long du rachis lors de la flexion du cou). Un syndrome cordonal postérieur est parfois diagnostiqué, avec des troubles de la sensibilité profonde, et plus rarement une atteinte du faisceau spinothalamique avec une anesthésie thermo-algésique. Des douleurs de la face, ou, à l'opposé, une anesthésie, sont possibles[13] en cas d'atteinte du nerf trijumeau dans sa portion bulbaire.

- un syndrome vestibulaire associant vertige rotatoire, nystagmus, et ataxie ;

- un syndrome cérébelleux. Les plaques de démyélinisation sont fréquentes dans le cervelet et dans la fosse postérieure en général, pouvant donner un syndrome cérébelleux avec station debout instable, marche ébrieuse, mouvements dysmétriques, etc.

- une diplopie consistant en une sensation de vision dédoublée par anomalie des muscles oculomoteurs (généralement le droit latéral innervé par la sixième paire de nerfs crâniens). Une ophtalmoplégie internucléaire est possible en cas d'atteinte des bandelettes longitudinales postérieures (qui font le lien entre les noyaux des nerfs oculomoteurs et assurent leur fonctionnement harmonieux) qui se manifeste dans le regard latéral par une adduction incomplète d'un œil associée à un nystagmus de l'œil en abduction ;

- des troubles génito-sphinctériens qui sont fréquents et liés à une atteinte de la moelle épinière. Ils se manifestent par des mictions impérieuses (ou une rétention urinaire), la constipation, l'impuissance. Ces troubles sont source de rétention aiguë d'urines, d'infections urinaires et de détresse psychologique et sont une priorité thérapeutique ;

- une paralysie faciale par atteinte du nerf facial dans son trajet protubérantiel (c’est-à-dire dans le tronc cérébral) ;

- une asthénie (fatigue), symptôme fréquent de la sclérose en plaques est parfois celui qui est le plus invalidant[14].

- une hyperacousie peut aussi apparaître[15].

Examens complémentaires

- L'IRM représente le meilleur examen pour visualiser les lésions caractéristiques de la SEP : on retrouve en séquence T2 des zones d'hypersignal (c’est-à-dire très blanches) de taille variable, de forme arrondie, sans effet de masse sur les autres structures, disposées préférentiellement autour des ventricules cérébraux, dans la moelle et dans la fosse postérieure. En séquence T1, ces zones peuvent être en iso- ou en hyposignal.

Les lésions visualisées sont souvent anciennes et asymptomatiques. Les lésions jeunes, responsables de la poussée en cours, se remarquent car elles prennent le contraste lors de l'injection de gadolinium (elles se rehaussent). Ces signes ne sont pas spécifiques de la sclérose en plaques, et se voient fréquemment chez le sujet âgé normal. Ainsi, en cas de diagnostic incertain, une IRM peut à tort qualifier de malade un patient qui en est indemne[16] : c'est essentiellement la conjonction temporelle entre accident neurologique et plaques jeunes qui fait la valeur de ces images IRM. L'évolution clinique reste cependant l'élément le plus utile au diagnostic : 2 poussées distinctes à plus de 30 jours d'intervalle ou deux lésions de localisations différentes.

- La ponction lombaire n'est pas toujours indispensable au diagnostic. Elle a une intéressante valeur diagnostique lorsqu'elle retrouve un liquide céphalo-rachidien inflammatoire, avec un taux de protéines élevé (inférieure à 1 g·l-1, la normale étant de moins de 0,4 g·l-1) et au sein de ces protéines une proportion trop élevée d'immunoglobulines (plus de 14 %), qu'une électrophorèse démontrera être de nature oligoclonale (c’est-à-dire constituée de plusieurs types d'immunoglobulines). Enfin, une lymphocytose modérée inférieure à 50 lymphocytes par millimètre cube de liquide céphalo-rachidien. Leur étude sur les potentiels évoqués retrouve fréquemment un allongement du temps de latence centrale.

Critères diagnostiques

Les critères ont été publiés en 2001[17] et modifiés en 2005[18]. Le diagnostic recherche une dissémination dans le temps et l'espace des lésions.

| Présentation clinique | Éléments complémentaires requis pour le diagnostic |

|---|---|

| Au moins 2 poussées, et au moins 2 sites affectés | Aucun |

| Au moins deux poussées, et un seul site affecté | Dissémination spatiale des lésions à l'IRM, ou poussée clinique suivante dans un site différent |

| 1 poussée et au moins 2 sites affectés |

Dissémination temporelle des lésions à l'IRM, ou 2e poussée clinique |

| 1 seule poussée | Dissémination spatiale des lésions à l'IRM ou au moins 2 lésions évocatrices à l'IRM et LCR + et dissémination temporelle sur des IRM successives ou 2e poussée clinique |

| Progression insidieuse évocatrice de SEP | Une année de progression de la maladie établie de manière prospective ou rétrospective et 2 des critères suivants :

|

Formes

La forme classique de la sclérose en plaques peut avoir trois modes évolutifs :

- Forme récurrente-rémittente

Exacerbations alternant avec des rémissions lors desquelles on observe une reprise partielle ou totale ou une stabilité des symptômes. Les rémissions peuvent durer des mois ou des années. Les exacerbations peuvent survenir spontanément ou être déclenchées par une infection comme la grippe. - Forme progressive primaire

La maladie évolue progressivement sans rémissions, mais il peut y avoir des plateaux temporaires pendant laquelle la maladie ne progresse pas. Contrairement à la tendance cyclique, il n'y a pas d’exacerbations claires. - Forme progressive secondaire

Cette tendance commence avec des rechutes alternant avec des rémissions, suivie par une progression graduelle de la maladie.

Diagnostic différentiel

Des pathologies voisines de la sclérose en plaques sont également observées se situant aux alentours des frontières imprécises des limites de la maladie et recensant les cas que l'on ne peut classifier dans ou hors de la SEP. Elles sont[19] : la neuromyélite optique de Eugène Devic ; trois autres formes pathologiques : la sclérose concentrique de Balo, la maladie de Schilder et sa forme maligne, appelée la sclérose de Marburg ; d'autres affections : neuropathie périphérique autoimmune et l'encéphalomyélite aiguë disséminée (ADEM).

La maladie ne doit pas être confondue avec une borreliose (de type Maladie de Lyme au stade II ou III), la sarcoïdose, un neurolupus, encéphalite à VIH, myofasciite à macrophages ou la fibromyalgie. D'autres diagnostics peuvent être évoqués devant des déficits neurologiques intermittents, il n'est cependant pas difficile de les différencier de la SEP incluant migraines accompagnées d'aura migraineuse, accidents vasculaires cérébraux (ischémiques ou hémorragiques) transitoires répétés, thrombose veineuse cérébrale, déficit post-critique à la suite d'une crise d'épilepsie et d'un trouble de conversion.

Étiologie, physiopathologie

Les causes de la sclérose en plaques sont mal connues.

Elles associent des facteurs génétiques (la famille d'un malade a plus de risque d'être touchée que la population générale), des facteurs environnementaux (les pays riches et tempérés sont par exemple beaucoup plus touchés que les pays tropicaux, quelle que soit l'origine ethnique, peut-être en raison d'une diminution de l'exposition aux UV solaires et donc de la vitamine D[20],[21] ou en raison des chocs thermiques qui y ont cours et de leur impact sur des protéines de choc thermique déficientes[22][réf. à confirmer], et un facteur déclenchant de la maladie (probablement infectieux, par hypersensibilité et naissance d'une réponse auto-immune après une infection banale)[réf. souhaitée]. À ce titre, chez les patients atteints de SEP peut être trouvé un taux très élevé d'anticorps dirigés contre certains virus (en particulier la rougeole et le virus Epstein-Barr[23]).

La sclérose en plaques serait donc une maladie auto-immune (liée à l'activité anormale de certains anticorps dirigés contre la gaine de myéline des fibres nerveuses) peut-être déclenchée (après un événement probablement viral[réf. souhaitée], chez un sujet génétiquement prédisposé à la maladie.

Facteurs de risque

Les formes familiales ne sont pas rares avec un risque relatif de 9 si l'un des membres de la fratrie est atteint[1]. Depuis les années 1970, des gènes associés dans la survenue de la maladie ont été peu à peu découverts, en particulier au niveau du groupe HLA[24]. En juillet 2007, deux variants de gènes ont été identifiés, IL2RA et IL7RA, tous deux codant des récepteurs aux interleukines intervenant dans l'immunité et dont la présence augmenterait (faiblement) le risque de développer la maladie[25].

Le tabagisme est un facteur de risque indépendant de développer une sclérose en plaques[2].

L'obésité au moment de l'adolescence et le type HLA sont mis en cause[26].

L'hypothèse est à l'étude, sur la base d'observations épidémiologiques aux îles Féroé, d'une exposition concomitante au virus EBV et à des viandes conservées par des nitrites ou des nitrates[27].

Une étude épidémiologique conduite dans 27 pays (29 populations réparties de par le monde) a conclu à une corrélation « très significative » entre le fait de consommer du lait et la prévalence de la sclérose en plaques (p<0,001)[28],[29]. Une corrélation a aussi été retrouvée, mais moindre entre cette prévalence et la consommation de certains produits laitiers crus tels que le beurre ou la crème (p≤0,01), mais non avec le fromage[28]. Comme presque tout le lait (plus de 95 %) consommé dans le monde provient de vaches, les auteurs posent l'hypothèse que le lait de vache pourrait être en cause ou l'une des causes, soit parce qu'il contiendrait un produit chimique favorisant la SEP (ex. : butyrate ?)[28], soit parce qu'il contiendrait un agent de type rétrovirus[28] (« peut être celui isolé par Perron »[28]). En Australie la densité de vaches par hectare est fortement corrélée au risque de SEP, ce qui peut faire évoquer un agent pathogène[28].

Le vaccin contre l'hépatite B n'a aucune responsabilité démontrée dans l'apparition de SEP[30],[31].

Lésions anatomiques

Elles consistent en des plaques plus ou moins étendues de démyélinisation au sein de la substance blanche du système nerveux central (constituée de fibres nerveuses, c’est-à-dire de prolongements neuronaux : les axones). Ces fibres nerveuses sont normalement entourées d'une gaine de myéline constituée par les oligodendrocytes au niveau de l'axone (début du neurone) et constituée de plus, au niveau du nerf, par les cellules de Schwann (celles-ci recouvrent la gaine de myéline qui est une couche lipidique formée par l'enroulement de la membrane plasmique de la cellule de Schwann), qui assument ce rôle dans le système nerveux périphérique (qui lui n'est pas touché par la SEP), qui est détruite lors d'une poussée de la maladie : la gaine est détruite, mais l'axone est intact. Cette démyélinisation entraîne une altération de la conduction électrique dans l'axone (les informations transitent moins vite, mal voire pas du tout), ce qui aboutit à des signes cliniques variés, qui apparaissent en quelques jours. La particularité de cette maladie est son évolution, marquée par des phases de poussées (lors de la constitution d'une nouvelle zone de démyélinisation) et de rémission (lorsque la plaque cicatrise, avec remyélinisation partielle) avec amélioration parfois spectaculaire des symptômes. Malheureusement, avec le temps, les nouvelles poussées cicatrisent moins bien, et les altérations neurologiques finissent par ne plus régresser, constituant des lésions définitives. Le rythme des phases de poussées/rémission est très variable d'un individu à l'autre, ce qui fait que pour certains la maladie reste très longtemps sans impact majeur en dehors des poussées, alors que chez d'autres une détérioration rapide de la qualité de vie survient en rapport avec des poussées fréquentes et peu résolutives. Il existe aussi la forme évolutive qui consiste en une poussée permanente.

L' « insuffisance veineuse céphalorachidienne » (IVCC), une anomalie du drainage sanguin entre le cerveau et la moelle épinière, pourrait contribuer aux dommages du système nerveux observés dans la sclérose en Plaques (SEP)[32]. Cette hypothèse a été étudiée[33] mais les résultats ont été mis en doute[34],[35],[36]. Le traitement proposé, l'angioplastie des veines à destinée cérébrale est considéré par la FDA américaine comme dénué de toute preuve d'efficacité[37].

Évolution

L'évolution est très variable entre les individus, elle est généralement lente, sur plusieurs décennies. Elle se fait typiquement par poussées régressives. La seconde poussée survient dans la moitié des cas moins de deux ans après la première manifestation de la maladie[1]. Avec le temps, les rémissions sont moins complètes, aboutissant à des séquelles fonctionnelles, la perte de la marche survient en moyenne 20 ans après le début de la maladie[38].

L'espérance de vie est comparable à celle des sujets sains ; la sclérose en plaques n'est généralement en aucun cas mortelle (rares sont les décès, souvent dus à une infection causée par les problèmes qu'engendre la maladie). Les scléroses en plaques d'évolution progressive (c'est-à-dire n'évoluant pas par poussées régressives) sont, en règle générale, réfractaires à tout traitement[1].

Traitement

De la poussée

Les poussées évoluent naturellement vers la rémission spontanée. Si elles sont invalidantes, elles peuvent recevoir un traitement par corticostéroïdes, qui permettraient de raccourcir leur évolution, de hâter la guérison, mais pas de prévenir une autre poussée[39]. L'hospitalisation en service de neurologie n'est pas indispensable : les perfusions de corticoïdes sont de plus en plus souvent réalisées à domicile, avec l'aide de protocoles établis par les réseaux de santé spécialisés Sclérose en plaques, mais souvent conseillée pour réévaluer l'état neurologique, ce qui peut, entre autres, amener à rediscuter le traitement de fond. La corticothérapie se fait à dose élevée (1 000 mg·j-1 par voie intraveineuse), pendant 3 à 5 jours.

Des corticostéroïdes sont parfois prescrits en relais par voie orale pour environ 3 semaines, associés à des mesures de prévention des effets secondaires des corticostéroïdes (régime désodé, supplémentation en calcium, en potassium, en vitamine D, surveillance du poids, de la pression artérielle, de l'humeur, de l'état cutané). Selon l'atteinte, des séances de kinésithérapie sont proposées. Les échanges plasmatiques ont également une certaine efficacité sur la poussée aiguë principalement en cas de récupération insuffisante après les perfusions de corticoides mais pas sur la survenue des récidives[40].

De fond

Non-médicamenteux

Ils sembleraient avoir une certaine efficacité[41].

La prise en charge kinésithérapique est primordiale pour entretenir l'autonomie du patient[réf. souhaitée] :

- travail de l'équilibre sur plateau de proprioception (travail proprioceptif) ou sur plateau de Freeman (travail vestibulaire) ;

- renforcement musculaire par un travail actif manuel ou instrumental ;

- lutte contre la spasticité (hypertonie pyramidale) ;

- amélioration du périmètre et de la qualité de la marche ;

- rééducation vésico-sphinctérienne.

Le traitement par la psychothérapie cognitivo-comportementale [réf. nécessaire] peut donner de bons résultats dans certains cas surtout en cas de trouble psychique associé.

Association de patients

En France, de nombreuses associations participent à la lutte contre la sclérose en plaques. La Fondation pour la recherche sur la sclérose en plaques (Fondation ARSEP) issue le l'Association ARSEP[42], la Ligue Française contre la Sclérose en Plaques[43] et l'Association Française des Sclérosés en Plaques[44] sont notamment présentes au niveau national. L'Association des Paralysés de France[45] dispose également de très nombreuses délégations qui viennent en aide quotidiennement aux patients atteints de SEP et leurs proches. Cette action est par ailleurs renforcée, au niveau local, par l'engagement d'associations régionales proposant un soutien de proximité à toutes les personnes concernées par la sclérose en plaques.

Certaines associations se sont regroupées au sein de l'UNISEP.

En Belgique, une association de patients et de médecins a mis sur pied un programme de soutien sportif, baptisé Besep pour accompagner les personnes atteintes de sclérose en plaques (et d'autres pathologies chroniques altérant la mobilité, telles : la maladie de Parkinson, la fibromyalgie) dans des salles de fitness ou dans des programmes de jogging[46]. Ce programme est officiellement soutenu par différentes institutions hospitalières de Belgique dont le Centre hospitalier universitaire de Liège.

Au Canada, la société canadienne de la sclérose en plaques (SCSP) lutte contre la maladie[47].

Médicamenteux

Les traitements médicamenteux ne sont pas parfaits. Ils agiraient pour la plupart en modulant ou en déprimant le système immunitaire. Il est nécessaire de s'assurer pour chaque patient que leur balance bénéfice-risque est positive.

L'interféron bêta[48] a fait la preuve de son efficacité dans la sclérose en plaques (poussées moins nombreuses et moins sévères, amélioration des lésions visibles en IRM, parfois moindre évolutivité du handicap).

Il existe l'interféron bêta-1b (administré par injections sous-cutanées), et l'interféron bêta-1a (administré par injections sous-cutanées ou intra-musculaires). Les indications du traitement par interféron sont les SEP rémittentes avec au moins deux poussées sur les deux ou trois années précédentes, ou les SEP secondairement progressives avec persistance de poussées (aggravation continue et progressive, sans rémission entre les phases aiguës). Les indications s'étendent actuellement pour un début précoce du traitement dès la première poussée sous certaines conditions car il pourrait alors diminuer les séquelles fonctionnelles[49]. L'interféron est contre indiqué au cours de la grossesse et l'allaitement, chez les épileptiques non stabilisés, et au cours des dépressions sévères. Il peut entraîner un symptôme pseudo-grippal, une lymphopénie, une hépatite médicamenteuse. Parfois les injections répétées laissent des lésions sur la peau. L'efficacité à long terme reste cependant discutée[50].

L'acétate de glatiramère, quant à lui, est un copolymère constitué de plusieurs acides aminés. Il semble espacer les poussées chez les patients ambulatoires (pouvant encore marcher seuls) atteints de sclérose en plaques évoluant par poussée de type récurrente/rémittente caractérisée par au moins deux poussées au cours des deux années précédentes, de manière aussi efficace que l'interféron[51]. Il agirait en provoquant une tolérance des lymphocytes vis-à-vis de la myéline[52]. Il n'est pas démontré qu'il soit plus efficace que l'interféron ß pour limiter l'évolution en cas de suspicion de sclérose en plaques.

Le natalizumab, un anticorps monoclonal dirigé contre la chaîne alpha de l'intégrine des leucocytes, est utilisé avec un certain succès[53],[54]. Il peut être proposé dans les SEP rémittentes, soit en première intention dans les cas sévères (deux poussées en un an avec séquelles), soit après échec des interférons (une poussée en un an malgré le traitement).

Dans les formes sévères, il peut être proposé d'utiliser des immunosupresseurs, parmi lesquels la mitoxantrone, plus efficace que les corticoïdes[55], mais qui comportent beaucoup plus d'effets secondaires. La prise en charge sociale et psychologique est nécessaire, par intégration à des groupes de malades, maintien d'un emploi et au besoin adaptation du poste de travail, psychothérapie, traitement d'une dépression ou d'un état anxieux.

L'acide orotique, ex-vitamine B13, est utilisé en complément alimentaire aux États-Unis pour traiter la sclérose en plaques.

Traitements symptomatiques

Ils ont pour but de traiter les complications de la maladie, ce qui améliore la qualité de vie des malades. Ils représentent donc un complément essentiel des traitements précédents :

- la spasticité peut être combattue par des antispastiques (baclofène ou dantrolène), à prescrire d'abord à faible dose pour éviter d'aggraver l'état moteur du malade par une hypotonie. Dans les spasticités sévères, les injections locales de toxine botulinique ou l'implantation de pompe intrarachidienne de baclofène peuvent être indiquées. La kinésithérapie permet de lutter contre l'hypertonie et les déformations ;

- les troubles urinaires doivent être surveillés et traités pour éviter une atteinte du haut appareil urinaire. En plus de l'approche clinique, un bilan urodynamique et radiologique est souvent nécessaire. S'il existe une hyperactivité vésicale se traduisant par des urgences mictionnelles, les anticholinergiques sont utilisés. En cas de dysurie, les alphabloquants peuvent être prescrits. En cas de résidu post-mictionnel, la pratique d'autosondages intermittents quotidiens doit être proposée aux malades, éventuellement associés dans un second temps à une injection intravésicale de toxine botulinique. Les infections urinaires seront traitées pour éviter les pyélonéphrites. Elles constituent de plus des épines irritatives pouvant aggraver la spasticité ;

- les troubles sexuels, en particulier de l'érection, peuvent être améliorés par une prise en charge médicamenteuse et par un suivi sexologique ou psychothérapique ;

- les douleurs peuvent être soulagées par des antalgiques classiques, des tricycliques ou certains antiépileptiques ;

- la fatigue est difficile à combattre. Les médicaments antiasthéniques sont peu efficaces. L'activité physique est recommandée ;

- une prise en charge psychothérapique est souvent nécessaire, car il existe fréquemment un syndrome dépressif associé ; des antidépresseurs sont souvent prescrits ;

- une prise en charge multidisciplinaire (kinésithérapie, rééducation fonctionnelle, soutien psychologique, ergothérapie, soins infirmiers, aide sociale, etc.) permet d'améliorer le quotidien des malades en limitant le retentissement de leur maladie.

Recherche

Elle porte sur une meilleure évaluation de l'état de santé et de la qualité de vie des patients[56], sur une meilleure compréhension du profil épidémiologique, clinique et évolutif de la maladie, des effets des traitements ou de pratiques sportives (chez les patients enfants ou adolescents[57]).

Médicaments

Le traitement des poussées repose sur des corticoïdes à haute dose alors que les traitements de fond des formes récurrentes rémittentes sont en première intention des immunomodulateurs (Interférons) puis des immunosuppresseurs (Mitoxantrone, Natalizumab..). Les anticorps monoclonaux ciblent spécifiquement un antigène[58].

Rituximab, un anticorps monoclonal permettant de faire baisser le nombre de lymphocytes B aurait également une certaine efficacité sur l'évolution de la sclérose en plaque[59], ce qui est également un autre argument sur le caractère autoimmun de cette maladie.

Naltrexone, une molécule antagoniste compétitive des opiacés (endo et exogènes). Elle a été synthétisée pour le sevrage des toxicomanies aux opiacés. À la posologie de 50 mg/j, et est approuvée par la FDA (Food and Drug Admninistration, États-Unis) dans cette indication. Bien qu'elle soit prescrite hors AMM faute de son approbation par la FDA, elle utilisée par certains médecins dans la SEP[60]. Un essai clinique pilote multicentrique de phase II sur la sclérose en plaques progressive primaire a été publié[61]. Une étude croisée monocentrique en double aveugle contre placebo a procédé à l’évaluation de l’efficacité d’un traitement de 8 semaines avec 4,5 mg/j de naltrexone pris le soir (LDN, Low Dose Naltrexone therapy) sur la qualité de vie[62].

Le laquinimod[64].

Le fingolimod[65]. selon la revue Prescrire, il n'apporte rien de nouveau[réf. nécessaire].

L'alemtuzumab[66], le fampridine[67], ainsi que le tériflunomide[68], sont en cours d'essais avec des résultats prometteurs. Le , le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne des médicaments (EMA) a rendu un avis positif pour l'anticorps monoclonal alemtuzumab commercialisé sous le nom de Lemtrada dans la sclérose en plaques récurrente-rémittente (SEP-R) de l'adulte[69].

Vitamine D3[20] et N-acétylglucosamine. Ces substances auraient pour effet d'améliorer la glycosylation des protéines, qui est impliquée dans la reconnaissance du soi et du non soi par le système immunitaire. Dans une étude récente Mkhikian et al. [70] observent chez des souris mutantes qui ont une moins bonne glysosylation des protéines, une hyperactivation des cellules T et une perte du récepteur CTLA-4 responsable de l'auto-immunité. De plus, des symptômes de SEP (démyélinisation inflammatoire et neurodégénérescence) apparaissent chez ces mutants. À la suite de l'apport de vitamine D et N-acétylglucosamine qui modulent cette glycosylation, ils observent une rétrogradation de ces symptômes. D'après ces chercheurs et à la suite de nombreuses analyses de sang, les malades souffrant de la SEP auraient plus fréquemment des facteurs génétiques qui alternent cette glycosylation. Ces résultats sont très prometteurs (aspect curatif ou préventif) et des essais cliniques sur l'homme avec apport de ces deux molécules vont être conduits prochainement.

La simvastatine à fortes doses, diminuerait l'atrophie cérébrales des formes évolutives[71].

Traitements non médicamenteux

La présence de vers intestinaux montre une certaine amélioration des paramètres biologiques et d'imagerie : elle permettrait soit de détourner l'action auto-immune des globules blancs contre les parasites plutôt que contre le propre système nerveux du patient, soit de faire bénéficier indirectement l'organisme du patient des substances produites par les parasites pour se faire oublier de son système immunitaire[72].

Même si des recherches supplémentaires sont nécessaires, il semble que les acides gras oméga-3 jouent un rôle protecteur contre certaines infections et permettent de traiter une multitude d'affections, et notamment la sclérose en plaques[réf. nécessaire]. De ce fait, une consommation riche en acides gras oméga-3 peut apporter un certain soulagement dans le cadre de la sclérose en plaques. Ils peuvent permettre un maintien des fonctions cognitives et un arrêt de la dégradation du système immunitaire, pénalisant grandement les personnes souffrant de cette affection[réf. nécessaire]. Plusieurs recherches ont été menées sur le lien entre oméga-3 et maladies neurodégénératives[73],

Épidémiologie

Elle touche environ + de 90 000 personnes en France[74] (prévalence), et environ 5 000 personnes de plus par an[38] (incidence). Soixante-dix pour cent des nouveaux patients sont de jeunes adultes entre 20 et 40 ans, dont près de deux tiers de femmes. Il s'agit de la première cause non traumatique de handicap sévère acquis du sujet jeune[38].

La survenue des crises semble être plus rare chez les femmes enceintes et plus fréquente au cours des trois premiers mois après l'accouchement[75]. De même, elle semble favorisée par certaines infections virales[76],[77].

Conséquences sociales

Les personnes atteintes par cette maladie ne peuvent pas faire de dons de sang, de plasma ou d'organes. Le vaccin de la fièvre jaune est fort déconseillé. Un certificat d'aptitude à la conduite ou un permis à validité réduite seront nécessaires dans certains pays afin de rester protégé par son assurance.

Histoire et société

Historique

La sclérose en plaques a été diagnostiquée pour la première fois en 1868 par le docteur Jean-Martin Charcot, et la lésion anatomique de la moelle a été décrite dès 1838 par Robert Carswell[78]. En 1885 Joseph Babinski lui consacre un traité.

Personnalités

- La violoncelliste Jacqueline du Pré a arrêté sa carrière à l'âge de 28 ans, du fait de cette maladie.

- L'auteur québécoise du roman à succès Les filles de Caleb, Arlette Cousture.

- L'ex-membre des Nuls, Dominique Farrugia.

- Georges Garby, spéléologue, notamment au Gouffre Berger, Vercors, août 1955. Premier moins mille mondial[79].

- La comédienne française Marie Dubois (1937-2014).

- La présentatrice de la télévision française Catherine Langeais (1923-1998).

- Le chanteur de blues-rock américain Captain Beefheart, décédé en 2010.

- Le compositeur de musique orchestrale Michael Kamen (S&M avec Metallica - musiques de films, dont Die Hard, L'Arme fatale…), décédé en 2003.

- L'ex-batteur d'Iron Maiden, Clive Burr, présent sur les 3 premiers albums du groupe, décédé en 2013.

- Le batteur de Billy Talent, Aaron Solowoniuk.

- L'acteur américain Richard Pryor[80].

- La chanteuse canadienne Tamia, de son nom complet Tamia Marilyn Washington.

- L'auteur de bandes dessinées Mattt Konture, qui évoque sa maladie dans un livre intitulé Sclérose en Plaques (L'Association, coll. « Mimolette », 2006).

- Ann Romney[81], épouse de l'homme politique Mitt Romney.

- Jack Osbourne, fils d'Ozzy Osbourne et frère de Kelly Osbourne[82].

- Josh Harding, gardien de but du Wild du Minnesota, qui en a reçu le diagnostic en octobre 2012[83].

- Nathalie Benoit, championne du monde handisport d'aviron.

- Chris Wright, joueur de basket-ball professionnel américain.

- Jacques Duhamel, homme politique français, ministre dans le gouvernement de Jacques Chaban-Delmas

- Chad King, chanteur et membre du groupe A Great Big World.

Notes et références

- (en) Compston A, Coles A. « Multiple sclerosis » Lancet 2008;372:1502-1517

- (en) Ascherio A, Munger KL, « Environmental risk factors for multiple sclerosis. Part II: Noninfectious factors », Ann Neurol, vol. 61, no 6, , p. 504-13. (PMID 17492755, DOI 10.1002/ana.21141)

- Depression and Psychosis in Neurological Practice (ISBN 1-4377-0434-4)

- F. D. Lublin et S. C. Reingold, « Defining the clinical course of multiple sclerosis: results of an international survey. National Multiple Sclerosis Society (USA) Advisory Committee on Clinical Trials of New Agents in Multiple Sclerosis », Neurology, vol. 46, , p. 907-911 (ISSN 0028-3878, PMID 8780061, lire en ligne, consulté le )

- Jin Nakahara, Michiko Maeda, Sadakazu Aiso et Norihiro Suzuki, « Current concepts in multiple sclerosis: autoimmunity versus oligodendrogliopathy », Clinical Reviews in Allergy & Immunology, vol. 42, , p. 26-34 (ISSN 1559-0267, PMID 22189514, DOI 10.1007/s12016-011-8287-6, lire en ligne, consulté le )

- Kerstin Berer et Gurumoorthy Krishnamoorthy, « Microbial view of central nervous system autoimmunity », FEBS letters, vol. 588, , p. 4207-4213 (ISSN 1873-3468, PMID 24746689, DOI 10.1016/j.febslet.2014.04.007, lire en ligne, consulté le )

- Atlas: Multiple Sclerosis Resources in the World 2008 (ISBN 92-4-156375-3)

- « Global, regional, and national age-sex specific all-cause and cause-specific mortality for 240 causes of death, 1990-2013: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2013 », Lancet (London, England), vol. 385, , p. 117-171 (ISSN 1474-547X, PMID 25530442, PMCID 4340604, DOI 10.1016/S0140-6736(14)61682-2, lire en ligne, consulté le )

- Ron Milo et Esther Kahana, « Multiple sclerosis: geoepidemiology, genetics and the environment », Autoimmunity Reviews, vol. 9, , A387-394 (ISSN 1873-0183, PMID 19932200, DOI 10.1016/j.autrev.2009.11.010, lire en ligne, consulté le )

- M. Clanet, « Jean-Martin Charcot. 1825 to 1893 », International MS journal / MS Forum, vol. 15, , p. 59-61 (ISSN 1352-8963, PMID 18782501, lire en ligne, consulté le )

- [PDF] Conférence de consensus - La sclérose en plaques (juin 2001) par l'agence nationale d'accréditation et d'évaluation en santé (ANAES) et la fédération française de neurologie, page 6

- F. Blanc, F. Berna, M. Fleury, L. Lita, E. Ruppert, D. Ferriby, P. Vermersch, P. Vidailhet, J. de Seze, « Évènements psychotiques inauguraux de sclérose en plaques ? », Revue Neurologique, vol. 166, no 1, , p. 39-48 (ISSN 0035-3787, DOI 10.1016/j.neurol.2009.04.014, lire en ligne, consulté le )

- (de) Oestmann A, Achtnichts L, Kappos L, Gass A, Naegelin Y., « “Numb chin Syndrom” als Erstsymptom einer Multiplen Sklerose? [“Numb chin syndrome”: first presenting syndrome of multiple sclerosis?] », Dtsch Med Wochenschr., vol. 133, no 3, , p. 76-8. (PMID 18186008, DOI 10.1055/s-2008-1017477)

- « La fatigue dans la sclérose en plaques »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le )

- Weber H, Pfadenhauer K, Stöhr M, Rösler A. Central hyperacusis with phonophobia in multiple sclerosis. Mult Scler. 2002 Dec;8(6):505-9. PubMed PMID 12474992.

- Revue Prescrire, 287, septembre 2007

- (en) McDonald WI, Compston A, Edan G et al. « Recommended diagnostic criteria for multiple sclerosis: guidelines from the International Panel on the diagnosis of multiple sclerosis » Ann Neurol. 2001;50:121-127

- (en) Polman CH, Reingold SC, Edan G et al. « Diagnostic criteria for multiple sclerosis: 2005 revisions to the “McDonald Criteria” » Ann Neurol. 2005;58:840-846

- (en) Fontaine B. « Borderline forms of multiple sclerosis » Rev Neurol. (Paris) 2001 PMID 11787357

- « Quels liens entre sclérose en plaques et vitamine D ? » - Allôdocteurs.fr

- Luz Tavera-Mendoza, John White, « La vitamine du soleil »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?),

- Dr Marie-Hélène Groussac « Sclérose en plaques, myofasciite & protéines de choc thermique (HSP) »

- (en) Levin LI, Munger KL, Rubertone MV et al. « Multiple sclerosis and Epstein-Barr virus » JAMA 2003;289:1533-1536

- (en) Terasaki PI, Park MS, Opelz G, Ting A. « Multiple sclerosis and high incidence of a B lymphocyte antigen » Science 1976;193:1245-1247 PMID 1085490

- (en) The International Multiple Sclerosis Genetics Consortium, « Risk alleles for multiple sclerosis identified by a genomewide study » N Eng J Med. 2007;357:851-862

- (en) Hedström AK, Lima Bomfim I, Barcellos L, Gianfrancesco M, Schaefer C, Kockum I, Olsson T, Alfredsson L, « Interaction between adolescent obesity and HLA risk genes in the etiology of multiple sclerosis », Neurology, vol. 82, no 10, , p. 865-72. (PMID 24500647, PMCID PMC3959752, DOI 10.1212/WNL.0000000000000203, lire en ligne [html])

- (en) Lauer K, « Notes on the epidemiology of multiple sclerosis, with special reference to dietary habits », Int J Mol Sci, vol. 15, no 3, , p. 3533-45. (PMID 24577315, PMCID PMC3975352, DOI 10.3390/ijms15033533, lire en ligne [html])

- Dominique Malosse et JM Seigneurin (dir.), Corrélation entre la consommation de lait et produits laitiers et la prévalence de la sclérose en plaques. La SEP anthropozoonose multifactorielle ? [Correlation between milk and dairy product consumption and multiple sclerosis prevalence. MS, multifactorial anthropozoonose?] (Thèse nouveau doctorat (médecine)), université de Grenoble 1, Saint-Martin-d'Hères, France, , 303 p. (OCLC 490314817, résumé)

- (en) Malosse D, Perron H, Sasco A, Seigneurin JM, « Correlation between milk and dairy product consumption and multiple sclerosis prevalence: a worldwide study », Neuroepidemiology, vol. 11, nos 4-6, , p. 304-12. (PMID 1291895)

- Prescrire, rédaction, « Vaccination et sclérose en plaques : pas de risque démontré » Prescrire septembre 2004 tome 24 no 253 pages 594-595

- (en) Martínez-Sernández V, Figueiras A, « Central nervous system demyelinating diseases and recombinant hepatitis B vaccination: a critical systematic review of scientific production », J Neurol, vol. 260, no 8, , p. 1951-9. (PMID 23086181, DOI 10.1007/s00415-012-6716-y)

- (en) Zamboni P, Galeotti R, Menegatti E, Malagoni AM, Gianesini S, Bartolomei I, Mascoli F, Salvi F. « A prospective open-label study of endovascular treatment of chronic cerebrospinal venous insufficiency » J Vasc Surg. 2009 Dec;50(6):1348-58.e1-3. Erratum in: J Vasc Surg. 2010 Apr;51(4):1079.

- (en) First Blinded Study of Venous Insufficiency Prevalence in MS Shows Promising Results. News release. 10 février 2010. University at Buffalo.

- « Sclérose en plaques: bémol aux travaux du Dr Zamboni », sur cyberpresse.ca

- (en) Awad AM, Marder E, Milo R, Stüve O. « Multiple sclerosis and chronic cerebrospinal venous insufficiency: a critical review » Ther Adv Neurol Disord. 2011;4:231-5

- « Sclérose en plaques : une étude québécoise contredit l'hypothèse du Dr Zamboni », sur radio-canada.ca,

- (en) Kuehn BM. « FDA warns about the risks of unproven surgical therapy for multiple sclerosis » JAMA 2012;307:2575-2576

- [PDF] http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/sclerose3.pdf

- (en) Miller DM, Weinstock-Guttman B, Bethoux F et al. « A meta-analysis of methylprednisolone in recovery from multiple sclerosis exacerbations » Mult Scler. 2000;6:267-273

- (en) Weinshenker BG, O'Brien PC, Petterson TM et al. « A randomized trial of plasma exchange in acute central nervous system inflammatory demyelinating disease » Ann Neurol. 1999;46:878-886 PMID 10589540

- (en) K.S. Malcomson, « Psychosocial interventions in people with multiple sclerosis », Journal of Neurology, vol. 254, no 1, , p. 1-13 (ISSN 0340-5354, DOI 10.1007/s00415-006-0349-y, lire en ligne, consulté le )

- « Fondation ARSEP », sur www.arsep.org (consulté le )

- http://www.ligue-sclerose.fr

- http://www.afsep.fr

- http://www.apf.asso.fr/

- « http://www.besep.org »(Archive.org • Wikiwix • Archive.is • Google • Que faire ?) (consulté le ) Besep "Be your Sporting hEalth Partner - le programme de soutien sportif pour les personnes atteintes de SEP et de pathologies chroniques altérant la mobilité

- « Société canadienne de la sclérose en plaques »

- (en) Ebers Gcprisms (Prevention of Relapses and Disability by Interferon beta-1a Subcutaneously in Multiple Sclerosis) Study Group. « Randomised double-blind placebo-controlled study of interferon beta-1a in relapsing/remitting multiple sclerosis » Lancet 1998;352:1498-1504

- (en) Kappos L, Freedman MS, Polman CH. et al. for the Benefit Study Group. « Effect of early versus delayed interferon beta-1b treatment on disability after a first clinical event suggestive of multiple sclerosis: a 3-year follow-up analysis of the Benefit study » Lancet 2007;370:389-397

- (en) Filippini G, Munari L, Incorvaia B. et al. « Interferons in relapsing remitting multiple sclerosis: a systematic review » Lancet 2003;361:545-552

- (en) Mikol DD, Barkhof F, Chang P. et al. « Comparison of subcutaneous interferon beta-1a with glatiramer acetate in patients with relapsing multiple sclerosis (the REbif vs Glatiramer Acetate in Relapsing MS Disease [REGARD] study): a multicentre, randomised, parallel, open-label trial » Lancet Neurol. 2008;7:903-914

- (en) Schmied M, Duda PW, Krieger JI, Trollmo C, Hafler DA. « In vitro evidence that subcutaneous administration of glatiramer acetate induces hyporesponsive T cells in patients with multiple sclerosis » Clin Immunol. 2003;106:163-174 PMID 12706402

- (en) Rudick RA, Stuart WH, Calabresi PA. et al. « Natalizumab plus interferon Beta-1a for relapsing multiple sclerosis » New Eng J Med. 2006:354:911-923

- (en) Polman CH, O'Connor PW, Havrdova E. « A Randomized, placebo-controlled trial of Natalizumab for relapsing multiple sclerosis » New Eng J Med. 2006:354:899-910

- (en) Edan G, Miller D, Clanet M. et al. « Therapeutic effect of mitoxantrone combined with methylprednisolone in multiple sclerosis: a randomised multicentre study of active disease using MRI and clinical criteria » J Neurol Neurosurg Psychiatry 1997;62:112-118 PMID 9048709

- Midafi N (2005) Évaluation de la qualité de vie des patients atteints de sclérose en plaques : Echelle SEP 59.

- Bouée, J. B. (2014). Évaluation des pratiques rééducatives et sportives chez les patients atteints d'une sclérose en plaques (EPRéSSEP). (résumé)

- El Asraoui N. (2013) La sclérose en plaque concepts fondamentaux et traitements (Doctoral dissertation). (résumé)

- (en) Hauser SL, Waubant E, Arnold DL. et al. « B-Cell Depletion with Rituximab in Relapsing–Remitting Multiple Sclerosis » New Eng J Med. 2008;358:676-88.

- http://www.lowdosenaltrexone.org Communiqué de presse sur le Naltrexone

- (en) Gironi M, Martinelli-Boneschi F, Sacerdote P, Solaro C, Martino G. et al., « A pilot trial of low-dose naltrexone in primary progressive multiple sclerosis », Mult Scler., vol. 14, no 8, , p. 1076-83. (PMID 18728058, DOI 10.1177/1352458508095828), résumé traduit en français.

- (en) Cree BA, Kornyeyeva E, Goodin DS., « Pilot trial of low-dose naltrexone and quality of life in multiple sclerosis », Ann Neurol., vol. 68, no 2, , p. 145-50. (PMID 20695007, DOI 10.1002/ana.22006), résumé traduit en français.

- (en) Kappos L, Gold R, Miller DH et al. for the BG-12 Phase IIb Study Investigators. « Efficacy and safety of oral fumarate in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study » Lancet 2008;372:1463-1472

- (en) Comi G, Pulizzi A, Rovaris M. et al. for the LAQ/5062 Study Group. « Effect of laquinimod on MRI-monitored disease activity in patients with relapsing-remitting multiple sclerosis: a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled phase IIb study » Lancet 2008;371:2085-2092

- (en) Kappos L, Antel J, Comi G. et al. « Oral fingolimod (FTY720) for relapsing multiple sclerosis » N Engl J Med. 2006;355:1124-1140

- (en) The CAMMS223 Trial Investigators. « Alemtuzumab vs. Interferon Beta-1a in early multiple sclerosis » New Eng J Med. 2008;359:1786-1801

- (en) Goodman AD, Brown TR, Krupp LB et al. « Sustained-release oral fampridine in multiple sclerosis: a randomised, double-blind, controlled trial » Lancet 2009;373:732-738

- (en) O'Connor P, Wolinsky JS, Confavreux C et al. for the Temso Trial Group. « Randomized trial of oral teriflunomide for relapsing multiple sclerosis » N Engl J Med. 2011;365:1293-1303

- « Genzyme Receives Positive CHMP Opinion for LEMTRADA™ (alemtuzumab) in Europe | Genzyme/Sanofi News », sur news.genzyme.com, Genzyme Corporation Online, (consulté le )

- (en)«Genetics and the environment converge to dysregulate N-glycosylation in multiple sclerosis » Nature Comm. 2011;2:334.

- Chataway J, Schuerer N, Alsanousi A, Effect of high-dose simvastatin on brain atrophy and disability in secondary progressive multiple sclerosis (MS-STAT): a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial, Lancet, 2014;383:2213-2221

- (en) Jorge Correale, Mauricio Farez « Association between parasite infection and immune responses in multiple sclerosis » Annals of Neurology 2007;61(2):97-108. Consulté le 8 février 2008

- J.-M. Alessandri, P. Guesnet, S.Vancassel, I. Denis, B. Langelier, M. Lavialle, « Fonctions biologiques des acides gras polyinsaturés dans les membranes nerveuses : une évolution des concepts » Cahiers de Nutrition et de Diététique 2004;39(4):270–279.

- http://www.ofsep.org/fr/

- (en) Vukusic S, Hutchinson M, Hours M. et al. « The Pregnancy In Multiple Sclerosis Group. Pregnancy and multiple sclerosis (the PRIMS study): clinical predictors of post-partum relapse » Brain 2004;127:1353-1360

- (en) Buljevac D, Flach HZ, Hop WC. et al. « Prospective study on the relationship between infections and multiple sclerosis exacerbations » Brain 2002;125:952-960

- (en) Andersen O, Lygner PE, Bergstrom T, Andersson M, Vahlne A, « Viral infections trigger multiple sclerosis relapses: a prospective seroepidemiological study » J Neurol. 1993;240:417-422

- (en) Carswell R. Pathological anatomy: illustrations of the elementary forms of disease, London: Longman, Orme, Brown, Green and Longman, 1838

- Paris Match no 333 p. 35

- (en) « Richard Pryor », Richard Pryor (consulté le )

- (en) « Salt Lake leader's wife rejuvenated », USA Today,

- La Dépêche, 18 juin 2012

- « Josh Harding atteint de sclérose » jeudi 29 novembre 2012 RDS.ca

Voir aussi

Bibliographie

Études générales sur la maladie

- Couturier, N. (2009). Génétique et épigénétique de la sclérose en plaques: susceptibilité et réponse au traitement Thèse de Doctorat ; Université Toulouse III-Paul Sabatier.

Études réalisées montrant des progrès des soins contre la sclérose en plaques :

- (en) Ruth McCullag, Anthony P. Fitzgerald, Raymond P. Murphy, Grace Cooke « Long terms benefits on exersizing on quality of live and fatigue in multiple sclerosis patients with mild disability : a pilot study » Clin Rehabil. 2008; 22 ; 206

- (en) MA Newman, H Dawes, M van den Berg, BT Wade, J Burridge and H Izady « Can aerobic training treadmill reduce the effort of walking and fatigue in people with multiple sclerosis : a pilot study » Mult Scler. 2007;13;113

- (en) U Dalgas, E Stenager, T Ingemann-Hansen « Multiple sclerosis and physical exercise : recommandation for the application of resistance, endurance, and combined training » Mult Scler. OnlineFirst Sept 19, 2007

- (en) Dodd KJ, Taylor NF, Denisenko S, Prasad D. « A qualitative analysis of a progressive resistance exercise programme for people with multiple sclerosis » Disabil Rehabil. 2006, 28:1127-34.

- (en) Taylor NF, Dodd KJ, Prasad D, Denisenko S. « Progressive resistance exercise for people with multiple sclerosis » Disabil Rehabil. 2006, 28:1119-26.

- (en) Van den Berg M, Dawes H, Wade DT, Newman M, Burridge J, Izadi H, Sackley CM. « Treadmill training for individuals with multiple sclerosis: a pilot randomised trial » J Neurol Neurosurg Psychiatry 2006, 77:531-3.

- (en) Heesen C, Romberg A, Gold S, Schulz KH. « Physical exercise in multiple sclerosis: supportive care or a putativedisease-modifying treatment » Expert Rev Neurother. 2006, 6:347-55.

- (en) Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J. « Long-term exercise improves functional impairment but not quality of life in multiple sclerosis » J Neurol. 2005, 252:839-45.

- (en) Kileff J, Ashburn A. « A pilot study of the effect of aerobic » Clin Rehabil. 2005;19:165-9.

- (en) Rietberg MB, Brooks D, Uitdehaag BM, Kwakkel G. « Exercise therapy for multiple sclerosis » Cochrane Database Syst Rev. 2005;(1):CD003980.

- (en) Romberg A, Virtanen A, Ruutiainen J, Aunola S, Karppi SL, Vaara M, Surakka J, Pohjolainen T, Seppanen A. « Effects of a 6-month exercise » Neurology 2004;63:2034-8.

- (en) Surakka J, Romberg A, Ruutiainen J, Aunola S, Virtanen A, Karppi SL, Maentaka K. « Effects of aerobic and strength exercise on motor fatigue in men and women with multiple sclerosis: a randomized controlled trial » Clin Rehabil. 2004;18:737-46.

- (en) Dalgas U, Stenager E, Jakobsen J. et al. « Resistance training improves muscle strength and functional capacity in multiple sclerosis » Neurology 2009;73:1478-84.

Articles connexes

Liens externes

- Société canadienne de la sclérose en plaques

- Groupe septentrional d'études et de recherche sur la sclérose en plaques

- Association française des sclérosés en plaques

- Ligue Française contre la Sclérose en plaques

- Association pour la recherche sur la sclérose en plaques

- Union pour la lutte contre la sclérose en plaques

- Association tunisienne des malades de la sclérose en plaques