« Parasaurolophus » : différence entre les versions

m Révocation des modifications de 2605:3E80:700:10:0:0:0:2FDB (retour à la dernière version de Hibolites) |

retouches, typos, mises à jour, liens, ajout références récentes |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Entête label|AdQ}} |

{{Entête label|AdQ}} |

||

{{Taxobox début | animal | ''Parasaurolophus'' | Parasaurolophus cyrtocristatus.jpg | ''Parasaurolophus cyrtocristatus'' |

{{Taxobox début | animal | ''Parasaurolophus'' | Parasaurolophus cyrtocristatus.jpg |Squelette de ''Parasaurolophus cyrtocristatus'' au |

||

[[Muséum Field]] ([[Chicago]]). }} |

|||

{{Taxobox | sous-embranchement | Chordata }} |

{{Taxobox | sous-embranchement | Chordata }} |

||

{{Taxobox | classe | Sauropsida }} |

{{Taxobox | classe | Sauropsida }} |

||

| Ligne 18 : | Ligne 19 : | ||

{{Taxobox fin}} |

{{Taxobox fin}} |

||

'''''Parasaurolophus''''' est un [[genre (biologie)|genre]] éteint de [[dinosaures]] appartenant à l'[[ordre (biologie)|ordre]] des [[ornithischiens]], au sous-ordre des [[ornithopodes]] et à la [[famille (biologie)|famille]] des [[Hadrosauridae|hadrosauridés]]<ref name=TPBD/>. Ces animaux ont vécu au [[Crétacé supérieur]], durant une partie du [[Campanien]], il y a entre {{unité|76.6 et 73|Ma}} (millions d'années), dans l'actuelle [[Amérique du Nord]]. Au moins une quinzaine de fossiles ont été découverts en 2008<ref name=TPBD>{{Harv|The paleobiology database, 2008|id=TPDB}}</ref>. Ils sont répartis en trois espèces nommées ''P. walkeri'', ''P. tubicen'' et ''P. cyrtocristatus''<ref name=TPBD/>. Ce dinosaure a été décrit pour la première fois en [[1922]] par [[William Arthur Parks|William Parks]] à partir d'un crâne et d'un squelette incomplet |

'''''Parasaurolophus''''' est un [[genre (biologie)|genre]] [[extinction des espèces|éteint]]t de [[dinosaures]] appartenant à l'[[ordre (biologie)|ordre]] des [[ornithischiens]], au sous-ordre des [[ornithopodes]] et à la [[famille (biologie)|famille]] des [[Hadrosauridae|hadrosauridés]]<ref name=TPBD/>. Ces animaux ont vécu au [[Crétacé supérieur]], durant une partie du [[Campanien]], il y a entre {{unité|76.6 et 73|Ma}} (millions d'années), dans l'actuelle [[Amérique du Nord]]. Au moins une quinzaine de fossiles ont été découverts en 2008<ref name=TPBD>{{Harv|The paleobiology database, 2008|id=TPDB}}</ref>. Ils sont répartis en trois espèces nommées ''P. walkeri'', ''P. tubicen'' et ''P. cyrtocristatus''<ref name=TPBD/>. Ce dinosaure a été décrit pour la première fois en [[1922]] par [[William Arthur Parks|William Parks]] à partir d'un crâne et d'un squelette incomplet découverts dans la province de l'[[Alberta]] au [[Canada]] dans la [[formation de Dinosaur Park]]. Le plus au sud des fossiles découverts l'a été au [[Nouveau-Mexique]], le plus au nord en Alberta<ref name=TPBD/>. |

||

''Parasaurolophus'' est un dinosaure de la famille des [[Hadrosauridae]], connue pour les ornementations variées de leur tête. ''Parasaurolophus'' présente une grande crête qui ressemble à un long tube incurvé vers l'arrière partant du haut du [[crâne]]. |

''Parasaurolophus'' est un dinosaure de la famille des [[Hadrosauridae]], connue pour les ornementations variées de leur tête. ''Parasaurolophus'' présente une grande crête qui ressemble à un long tube incurvé vers l'arrière partant du haut du [[crâne]]. L'hadrosauridé ''[[Charonosaurus]]'', originaire quant à lui de la région couverte aujourd'hui par la [[République populaire de Chine|Chine]], et qui est considérés comme son proche parent connu<ref name="Prieto-Márquez_2013b">{{article|langue= en |prénom1= Albert |nom1= Prieto-Márquez |prénom2= Fabio M. |nom2= Dalla Vecchia |prénom3= Rodrigo |nom3= Gaete |prénom4= Àngel |nom4= Galobart |année= 2013 |titre= Diversity, Relationships, and Biogeography of the Lambeosaurine Dinosaurs from the European Archipelago, with Description of the New |

||

Aralosaurin ''Canardia garonnensis'' | périodique= PLoS ONE |volume= 8 |numéro= 7 |pages= e69835 |doi= |

|||

10.1371/journal.pone.0069835 }}</ref>{{,}}<ref name="Prieto-Márquez_2016">{{ article | langue=en |last=Prieto-Marquez| first=A. |last2=Erickson |first2=G.M. |last3=Ebersole |first3=J.A.| année=2016| titre=A primitive hadrosaurid from southeastern North America and the origin and early evolution of 'duck-billed' dinosaurs| périodique=Journal of Vertebrate Paleontology|volume=36|issue=2|pages=e1054495|doi=10.1080/02724634.2015.1054495}}</ref>, avait un crâne semblable et, une crête potentiellement semblable. La crête de ''Parasaurolophus'' est un sujet de débat entre scientifiques, le consensus sur sa fonction comporte : la reconnaissance visuelle à la fois des deux espèces et des deux sexes, amplificateur acoustique, ou encore système de [[thermorégulation]]. C'est un des « [[Hadrosauridae|dinosaures à bec de canard]] » les plus rares, connu seulement à partir d'une poignée de bons spécimens. |

|||

== Étymologie == |

== Étymologie == |

||

| Ligne 27 : | Ligne 30 : | ||

William Parks a nommé le spécimen ''P. walkeri'' en honneur à [[Byron Edmund Walker]], président du conseil d'administration des ''Trustees'' du [[Musée royal de l'Ontario]]<ref name=WAP22/>. |

William Parks a nommé le spécimen ''P. walkeri'' en honneur à [[Byron Edmund Walker]], président du conseil d'administration des ''Trustees'' du [[Musée royal de l'Ontario]]<ref name=WAP22/>. |

||

Le nom scientifique ''tubicen'' est le nom d'un trompette [[rome antique|romain]] qui soufflait dans un long [[Tuba (musique)|tuba]]<ref>{{lien web|url=http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Armee_romaine/Armee/Tubicen.html|titre=Tubicen|site=mediterranees.net}}</ref>. Des restes d'au moins trois spécimens |

Le nom scientifique ''tubicen'' est le nom d'un trompette [[rome antique|romain]] qui soufflait dans un long [[Tuba (musique)|tuba]]<ref>{{lien web|url=http://www.mediterranees.net/civilisation/Rich/Articles/Armee_romaine/Armee/Tubicen.html|titre=Tubicen|site=mediterranees.net}}</ref>. Des restes d'au moins trois spécimens de ''P. tubicen'' ont été découverts au [[Nouveau-Mexique]]<ref name=HWF04/>. |

||

Le terme ''cyrtocristatus'' a été formé à partir de deux racines latines, ''cyrto'' qui signifie « courbé<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.wordsources.info/cgi/ice2-for.cgi?file=/home/seniorscribe/wordsources.info/htm/d0000641.htm&HIGHLIGHT=derived|titre=cyrto-, cyrt-, kyrto-, kyrt- (Greek: bent, curved).|site=wordsources.info}}</ref> » et de ''cristatus'' qui signifie « huppé ». |

Le terme ''cyrtocristatus'' a été formé à partir de deux racines latines, ''cyrto'' qui signifie « courbé<ref>{{en}} {{lien web|url=http://www.wordsources.info/cgi/ice2-for.cgi?file=/home/seniorscribe/wordsources.info/htm/d0000641.htm&HIGHLIGHT=derived|titre=cyrto-, cyrt-, kyrto-, kyrt- (Greek: bent, curved).|site=wordsources.info}}</ref> » et de ''cristatus'' qui signifie « huppé ». |

||

== Description == |

== Description == |

||

[[Fichier:Human-parasaurolophus size comparison.svg|thumb|left|Comparaison de taille entre un humain et un ''Parasaurolophus walkeri'']] |

[[Fichier:Human-parasaurolophus size comparison.svg|thumb|left|Comparaison de taille entre un humain et un ''Parasaurolophus walkeri''.]] |

||

Comme pour de nombreux dinosaures, le squelette de ''Parasaurolophus'' n'est pas connu dans sa totalité. Sa [[morphologie (biologie)|morphologie]] n'est donc pas exactement connue. La longueur du spécimen [[type (biologie)|type]] de ''P. walkeri'' est estimée à {{unité|9. |

Comme pour de nombreux dinosaures, le squelette de ''Parasaurolophus'' n'est pas connu dans sa totalité. Sa [[morphologie (biologie)|morphologie]] n'est donc pas exactement connue. La longueur du spécimen [[type (biologie)|type]] de ''P. walkeri'' est estimée à {{unité|9.50|m}} pour un crâne mesurant environ {{unité|1.60|m}} de long (crête incluse), alors que celui de ''P. tubicen'' est estimé à plus de {{unité|2|m}} ce qui indique un animal plus grand<ref name=LW42a>{{Harv|texte=Lull, 1943|id=lull|pages=229}}</ref>. Sa masse est estimée à {{unité|2.5|tonnes}}<ref name=TPBD/>. Le seul membre antérieur connu du spécimen type est relativement court pour un hadrosaure, avec une petite mais large [[omoplate]]. Ceci tend à montrer que les [[hadrosaures]] descendent d'animaux bipèdes. Le [[fémur]] de ''P. walkeri'' mesure {{unité|103|cm}}, et est très robuste par rapport à sa longueur, comparé aux autres hadrosaures<ref name=LW42b>{{Harv|texte=Lull, 1943|id=lull|pages=209-213}}</ref>. L'[[humérus]] et le [[bassin osseux|bassin]] sont aussi très robustes<ref name=BC06>{{ouvrage|lang=en|nom1=Brett-Surman|prénom1=Michael K.|nom2=Wagner|prénom2=Jonathan R.|année=2006|chapitre=Appendicular anatomy in Campanian and Maastrichtian North American hadrosaurids|nom3=Carpenter|prénom3=Kenneth|directeur3=oui|titre=Horns and Beaks: Ceratopsian and Ornithopod Dinosaurs|éditeur=Indiana University Press|lieu=Bloomington et Indianapolis|pages=135-169|isbn=0-253-34817-X}}</ref>. ''Parasaurolophus'' a la crête la plus longue de tous les [[hadrosauridés]], puisqu'elle mesure environ {{unité|1.80|mètre}} de long<ref>{{fr}} {{lien web|url=http://dinomania.free.fr/Index/parasaurolophus.html|titre=Fiche du Parasaurolophus sur Dinomania}}</ref>. |

||

Tout comme les autres hadrosaures, ''Parasaurolophus'' était capable de marcher sur ses deux pattes postérieures, ou à quatre pattes. Il préférait probablement rechercher sa nourriture à quatre pattes, mais courir sur deux pattes<ref name=HWF04>{{ouvrage|lang=en|nom1=Horner|prénom1=John R.|nom2=Weishampel|prénom2=David B.|nom3=Forster|prénom3=Catherine A|directeur2=oui|nom4=Osmólska|prénom4=Halszka|directeur4=oui|nom5=Dodson|prénom5=Peter|directeur5=oui|titre=The Dinosauria|publi=2{{e}}|année=2004|éditeur=University of California Press|lieu=Berkeley|isbn=0-520-24209-2|pages=438-463|chapitre=Hadrosauridae}}</ref>. Les [[processus épineux]] des [[vertèbre]]s étaient |

Tout comme les autres hadrosaures, ''Parasaurolophus'' était capable de marcher sur ses deux pattes postérieures, ou à quatre pattes. Il préférait probablement rechercher sa nourriture à quatre pattes, mais courir sur deux pattes<ref name=HWF04>{{ouvrage|lang=en|nom1=Horner|prénom1=John R.|nom2=Weishampel|prénom2=David B.|nom3=Forster|prénom3=Catherine A|directeur2=oui|nom4=Osmólska|prénom4=Halszka|directeur4=oui|nom5=Dodson|prénom5=Peter|directeur5=oui|titre=The Dinosauria|publi=2{{e}}|année=2004|éditeur=University of California Press|lieu=Berkeley|isbn=0-520-24209-2|pages=438-463|chapitre=Hadrosauridae}}</ref>. Les [[processus épineux]] des [[vertèbre]]s étaient longs, chose assez commune chez les [[Lambeosaurinae|lambéosaurinés]]<ref name=LW42b/> ; très grands au-dessus des hanches, ils augmentaient la hauteur du dos. L'aspect de la [[Système tégumentaire|peau]] est connue chez ''P. walkeri'', avec des [[écaille]]s uniformes, telles de petites protubérances, mais pas de plus grandes structures<ref name=WAP22>{{article|lang=en|auteur=William Arthur Parks|date=1922|titre=''Parasaurolophus walkeri'', a new genus and species of crested trachodont dinosaur|revue=University of Toronto Studies, Geology Series|vol=13|pages=1-32}}</ref>. |

||

L'attribut le plus reconnaissable de ''Parasaurolophus'', était sa crête, qui sortait de l'arrière de sa tête, et qui était un prolongement de l'[[os nasal]] et du prémaxillaire. Le spécimen [[type (biologie)|type]] de ''P. walkeri'' avait une encoche sur les processus épineux près de l'endroit où l'extrémité de la crête aurait cogné le dos, mais c'était peut-être une [[pathologie]] spécifique de cet individu<ref name=LW42b/>. William Parks, qui a nommé le genre, a supposé qu'un [[ligament]] partait de la crête jusqu'à l'encoche et servait à soutenir la tête<ref name=WAP22/>. Bien que cette idée semble peu probable<ref name=DFG97>{{ouvrage|lang=en|chapitre=Parasaurolophus|nom1=Glut|prénom1=Donald F.|titre=Dinosaurs: The Encyclopedia|année=1997|éditeur=McFarland & Co|lieu=Jefferson, Caroline du Nord|pages=678-684|isbn=0-89950-917-7}}</ref>, il arrive que ''Parasaurolophus'' soit représenté avec un pan de peau allant de la crête au cou. Vu que cette encoche se trouve exactement à l'endroit où la crête touchait le dos quand ''Parasaurolophus'' penchait la tête en arrière, il se peut qu'elle serve à laisser la place à la crête qui autrement gênerait les mouvements de l'animal<ref name=ELEARN/>. |

L'attribut le plus reconnaissable de ''Parasaurolophus'', était sa crête, qui sortait de l'arrière de sa tête, et qui était un prolongement de l'[[os nasal]] et du prémaxillaire. Le spécimen [[type (biologie)|type]] de ''P. walkeri'' avait une encoche sur les processus épineux près de l'endroit où l'extrémité de la crête aurait cogné le dos, mais c'était peut-être une [[pathologie]] spécifique de cet individu<ref name=LW42b/>. William Parks, qui a nommé le genre, a supposé qu'un [[ligament]] partait de la crête jusqu'à l'encoche et servait à soutenir la tête<ref name=WAP22/>. Bien que cette idée semble peu probable<ref name=DFG97>{{ouvrage|lang=en|chapitre=Parasaurolophus|nom1=Glut|prénom1=Donald F.|titre=Dinosaurs: The Encyclopedia|année=1997|éditeur=McFarland & Co|lieu=Jefferson, Caroline du Nord|pages=678-684|isbn=0-89950-917-7}}</ref>, il arrive que ''Parasaurolophus'' soit représenté avec un pan de peau allant de la crête au cou. Vu que cette encoche se trouve exactement à l'endroit où la crête touchait le dos quand ''Parasaurolophus'' penchait la tête en arrière, il se peut qu'elle serve à laisser la place à la crête qui autrement gênerait les mouvements de l'animal<ref name=ELEARN/>. |

||

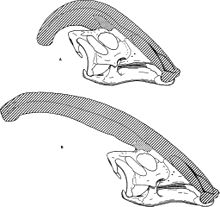

[[Fichier:Parasaurolophus skulls.jpg|thumb|left|Représentations de crânes de ''P. cyrtocristatus'' ( |

[[Fichier:Parasaurolophus skulls.jpg|thumb|left|Représentations de crânes de ''P. cyrtocristatus'' (en haut) et de ''P. walkeri'' (en bas).]] |

||

La crête était creuse, avec des conduits distincts allant de chaque narine à l'extrémité de la crête avant de faire demi-tour, redescendre la crête et se diriger vers l'intérieur du crâne. Les conduits étaient plus simples chez ''P. walkeri'', mais beaucoup plus complexes chez ''P. tubicen'', où certains conduits étaient bouchés à une extrémité, et d'autres se fusionnaient et s'embranchaient<ref name="SW99">{{ouvrage|lang=en|prénom1=Robert M|nom1=Sullivan|prénom2=Thomas E.|nom2=Williamson|titre=A new skull of ''Parasaurolophus'' (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Kirtland Formation of New Mexico and a revision of the genus|vol=15|lieu=Albuqueque, Nouveau-Mexique|éditeur=New Mexico Museum of Natural History and Science|collection=New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin|année=1999|pages=1-52}} [http://econtent.unm.edu/utils/getfile/collection/bulletins/id/626/filename/627.pdf]</ref>. Alors que ''P. walkeri'' et ''P. tubicen'' avaient de longues crêtes avec une légère courbe, ''P. cyrtocristatus'' avait une courte crête avec un profil plus circulaire<ref name=JHO61>{{article|lang=en|auteur=Ostrom John H.|date=1961|titre=A new species of hadrosaurian dinosaur from the Cretaceous of New Mexico|revue=Journal of Paleontology|vol=35|numéro=3|pages=575-577|résumé=https://www.jstor.org/pss/1301139}}</ref>. |

La crête était creuse, avec des conduits distincts allant de chaque narine à l'extrémité de la crête avant de faire demi-tour, redescendre la crête et se diriger vers l'intérieur du crâne. Les conduits étaient plus simples chez ''P. walkeri'', mais beaucoup plus complexes chez ''P. tubicen'', où certains conduits étaient bouchés à une extrémité, et d'autres se fusionnaient et s'embranchaient<ref name="SW99">{{ouvrage|lang=en|prénom1=Robert M|nom1=Sullivan|prénom2=Thomas E.|nom2=Williamson|titre=A new skull of ''Parasaurolophus'' (Dinosauria: Hadrosauridae) from the Kirtland Formation of New Mexico and a revision of the genus|vol=15|lieu=Albuqueque, Nouveau-Mexique|éditeur=New Mexico Museum of Natural History and Science|collection=New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin|année=1999|pages=1-52}} [http://econtent.unm.edu/utils/getfile/collection/bulletins/id/626/filename/627.pdf]</ref>. Alors que ''P. walkeri'' et ''P. tubicen'' avaient de longues crêtes avec une légère courbe, ''P. cyrtocristatus'' avait une courte crête avec un profil plus circulaire<ref name=JHO61>{{article|lang=en|auteur=Ostrom John H.|date=1961|titre=A new species of hadrosaurian dinosaur from the Cretaceous of New Mexico|revue=Journal of Paleontology|vol=35|numéro=3|pages=575-577|résumé=https://www.jstor.org/pss/1301139}}</ref>. |

||

| Ligne 46 : | Ligne 49 : | ||

Le cou du ''Parasaurolophus'' était sans doute fortement incurvé, comme celui des [[bison]]s actuels, et pourvu d'énormes [[os]]. Il pouvait marcher aussi bien sur quatre pattes que sur deux pattes, mais son dos restait horizontal et non pas vertical, comme on l'a cru longtemps. Et son énorme queue ne traînait pas par terre<ref>[http://www.dinosoria.com/Parasaurolophus.htm Fiche du Parasaurolophus sur Dinosoria]</ref>. |

Le cou du ''Parasaurolophus'' était sans doute fortement incurvé, comme celui des [[bison]]s actuels, et pourvu d'énormes [[os]]. Il pouvait marcher aussi bien sur quatre pattes que sur deux pattes, mais son dos restait horizontal et non pas vertical, comme on l'a cru longtemps. Et son énorme queue ne traînait pas par terre<ref>[http://www.dinosoria.com/Parasaurolophus.htm Fiche du Parasaurolophus sur Dinosoria]</ref>. |

||

On a longtemps pensé que |

On a longtemps pensé que ''Parasaurolophus'' se servait de sa gigantesque [[queue (animal)|queue]] pour nager, mais on a découvert des [[fossile]]s de ''Parasaurolophus'' dans des roches dont la nature bien particulière suggère qu'il vivait dans un environnement terrestre sec, semblable à l'habitat des [[éléphant]]s. De plus, la manière dont les os de la queue s'emboîtent montre que ce dinosaure n'était pas capable d'effectuer de puissants mouvements latéraux avec sa queue, nécessaires pour pouvoir nager. Les contenus d'[[estomac]]s fossilisés retrouvés contiennent aussi principalement des plantes terrestres. Il ne vivait donc pas dans les alentours des fleuves et des lacs du Crétacé supérieur, mais plutôt sur la terre ferme, se nourrissant de plantes coriaces. |

||

Certains [[doigt]]s de ''Parausorolophus'' retrouvés semblent être palmés, mais certains [[paléontologue]]s estiment que ce sont des conséquences de la fossilisation<ref name=ELEARN/>. |

Certains [[doigt]]s de ''Parausorolophus'' retrouvés semblent être palmés, mais certains [[paléontologue]]s estiment que ce sont des conséquences de la fossilisation<ref name=ELEARN/>. |

||

| Ligne 58 : | Ligne 61 : | ||

=== Classification === |

=== Classification === |

||

[[Fichier:Hadrosauridae fossils at the CMNH.jpg|thumb|left|Crête fossile d'un ''P. tubicen'' avec les restes de peaux d'un autre [[Hadrosauridae|hadrosaure]] et d'une crête de ''[[Corythosaurus]]'', au [[Carnegie Museum of Natural History]], en [[Pennsylvanie]] ([[États-Unis]]).]] |

[[Fichier:Hadrosauridae fossils at the CMNH.jpg|thumb|left|Crête fossile d'un ''P. tubicen'' avec les restes de peaux d'un autre [[Hadrosauridae|hadrosaure]] et d'une crête de ''[[Corythosaurus]]'', au [[Carnegie Museum of Natural History]], en [[Pennsylvanie]] ([[États-Unis]]).]] |

||

[[Fichier:Parasaurolophuspic steveoc.jpg|thumb|''Parasaurolophus walkeri'']] |

[[Fichier:Parasaurolophuspic steveoc.jpg|thumb|''Parasaurolophus walkeri''.]] |

||

Comme son nom l'indique, les scientifiques rapprochaient ''Parasaurolophus'' de ''[[Saurolophus]]'', en raison de leur crête semblable<ref name=WAP22/>. Dès 1924, il a été vite reconnu par [[Charles Whitney Gilmore|Gilmore]] comme un membre de la [[sous-famille (biologie)|sous-famille]] des [[Hadrosauridae#Taxinomie|lambéosaurinés]]<ref name=TPBD/>, ''Saurolophus'' étant quant à lui un [[Hadrosauridae#Taxinomie|hadrosauriné]]<ref name=CWG24>{{article|lang=en|auteur=[[Charles Whitney Gilmore]]|date=1924|titre=On the genus ''Stephanosaurus'', with a description of the type specimen of ''Lambeosaurus lambei'', Parks|revue=Canada Department of Mines Geological Survey Bulletin|collection=Geological Series|vol=38|numéro=43|pages=29-48}}</ref>. ''Parasaurolophus'' est habituellement considéré comme d'une lignée séparée de lambéosaurinés, une lignée distincte de celle des autres dinosaures à crête tels que ''[[Corythosaurus]]'', ''[[Hypacrosaurus]]'', et ''[[Lambeosaurus]]''<ref name=HWF04/>{{,}}<ref name=WH90>{{ouvrage|lang=en|nom1=Weishampel|prénom1=David B.|nom2=Horner|prénom2=Jack R.|directeur1=oui|nom3=Osmólska|prénom3=Halszka|directeur3=oui|nom4=Dodson|prénom4=Peter|directeur4=oui|titre=The Dinosauria|publi={{Ire}}|année=1990|éditeur=University of California Press|lieu=Berkeley|isbn=0-520-06727-4|pages=534-561|chapitre=Hadrosauridae}}</ref>{{,}}<ref name=ER07>{{article|lang=en|auteur=Evans David C. et Reisz, Robert R.|date=2007|titre=Anatomy and relationships of ''Lambeosaurus magnicristatus'', a crested hadrosaurid dinosaur (Ornithischia) from the Dinosaur Park Formation, Alberta|revue=Journal of Vertebrate Paleontology|vol=27|numéro=2|pages=373-393|résumé=http://www.vertpaleo.org/publications/jvp/27-373-393.cfm|consulté le=2007-07-28}}</ref>. Son parent le plus proche est |

Comme son nom l'indique, les scientifiques rapprochaient ''Parasaurolophus'' de ''[[Saurolophus]]'', en raison de leur crête semblable<ref name=WAP22/>. Dès 1924, il a été vite reconnu par [[Charles Whitney Gilmore|Gilmore]] comme un membre de la [[sous-famille (biologie)|sous-famille]] des [[Hadrosauridae#Taxinomie|lambéosaurinés]]<ref name=TPBD/>, ''Saurolophus'' étant quant à lui un [[Hadrosauridae#Taxinomie|hadrosauriné]]<ref name=CWG24>{{article|lang=en|auteur=[[Charles Whitney Gilmore]]|date=1924|titre=On the genus ''Stephanosaurus'', with a description of the type specimen of ''Lambeosaurus lambei'', Parks|revue=Canada Department of Mines Geological Survey Bulletin|collection=Geological Series|vol=38|numéro=43|pages=29-48}}</ref>. ''Parasaurolophus'' est habituellement considéré comme d'une lignée séparée de lambéosaurinés, une lignée distincte de celle des autres dinosaures à crête tels que ''[[Corythosaurus]]'', ''[[Hypacrosaurus]]'', et ''[[Lambeosaurus]]''<ref name=HWF04/>{{,}}<ref name=WH90>{{ouvrage|lang=en|nom1=Weishampel|prénom1=David B.|nom2=Horner|prénom2=Jack R.|directeur1=oui|nom3=Osmólska|prénom3=Halszka|directeur3=oui|nom4=Dodson|prénom4=Peter|directeur4=oui|titre=The Dinosauria|publi={{Ire}}|année=1990|éditeur=University of California Press|lieu=Berkeley|isbn=0-520-06727-4|pages=534-561|chapitre=Hadrosauridae}}</ref>{{,}}<ref name=ER07>{{article|lang=en|auteur=Evans David C. et Reisz, Robert R.|date=2007|titre=Anatomy and relationships of ''Lambeosaurus magnicristatus'', a crested hadrosaurid dinosaur (Ornithischia) from the Dinosaur Park Formation, Alberta|revue=Journal of Vertebrate Paleontology|vol=27|numéro=2|pages=373-393|résumé=http://www.vertpaleo.org/publications/jvp/27-373-393.cfm|consulté le=2007-07-28}}</ref>. Son parent le plus proche est ''[[Charonosaurus]]'', avec un crâne semblable mais cependant avec une crête incomplète et découvert dans la région du [[Amour (fleuve)|fleuve Amour]] au nord-est de la Chine<ref>{{article|lang=en|auteur=Godefroit Pascal ; Shuqin Zan; et Liyong Jin|date=2000|titre=''Charonosaurus jiayinensis'' n. g., n. sp., a lambeosaurine dinosaur from the Late Maastrichtian of northeastern China|revue=Comptes rendus de l'Academie des Sciences, Paris, Sciences de la Terre et des planètes|volume=330|pages=875-882|doi=10.1016/S1251-8050(00)00214-7|résumé=http://cat.inist.fr/?aModele=afficheN&cpsidt=1498065}}</ref> et ces deux taxons ont été regroupés dans un [[clade]], la [[tribu (biologie)|tribu]] des ''[[Parasaurolophini]]''<ref name=ER07/>{{,}}<ref name="Prieto-Márquez_2013b" />{{,}}<ref name="Prieto-Márquez_2016" />. Les fossiles de ''P. cyrtocristatus'', avec leur petite crête un peu plus ronde, pourraient être le taxon le plus [[Base (phylogénétique)|basal]] des trois espèces connues de ''Parasaurolophus''<ref name=ER07/>, ou bien pourraient être des jeunes ou encore des femelles de ''P. tubicen''<ref name=TEW00>{{ouvrage|lang=en|nom1=Williamson|prénom1=Thomas E.|année=2000|chapitre=Review of Hadrosauridae (Dinosauria, Ornithischia) from the San Juan Basin, New Mexico|nom2=Lucas|prénom2=S.G.|directeur2=oui|nom3=Heckert|prénom3=A.B.|directeur3=oui|titre=Dinosaurs of New Mexico|collection=New Mexico Museum of Natural History and Science Bulletin|vol=17|éditeur=New Mexico Museum of Natural History and Science|lieu=[[Albuquerque]]|pages=191-213}}</ref>. |

||

=== Taxinomie === |

=== Taxinomie === |

||

| Ligne 70 : | Ligne 73 : | ||

== Découverte et datation == |

== Découverte et datation == |

||

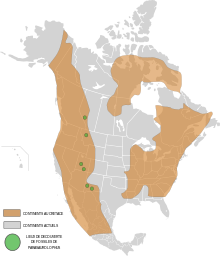

[[Fichier:Map cretaceous Parasaurolophus.svg|thumb|left|Carte de répartition des fossiles de ''Parasaurolophus'']] |

[[Fichier:Map cretaceous Parasaurolophus.svg|thumb|left|Carte de répartition des fossiles de ''Parasaurolophus''.]] |

||

[[Fichier:Pl dinozaur kaczodzioby.jpg|thumb|right|Squelette incomplet du spécimen type de ''Parasaurolophus walkeri'' à Varsovie]] |

[[Fichier:Pl dinozaur kaczodzioby.jpg|thumb|right|Squelette incomplet du spécimen type de ''Parasaurolophus walkeri'' à Varsovie.]] |

||

L'[[holotype]] 768 du [[musée royal de l'Ontario]] comporte un crâne et un squelette partiel auquel |

L'[[holotype]] 768 du [[musée royal de l'Ontario]] comporte un crâne et un squelette partiel auquel manque une grande partie de la queue ainsi que les membres postérieurs en dessous des genoux. Il a été trouvé par une équipe de l'[[université de Toronto]], en [[1920]], près de Sand Creek le long de la [[Red Deer (rivière)|Red Deer]] dans la province canadienne d'[[Alberta]]<ref name=WAP22/>. Ces sédiments font partie de la [[formation de Dinosaur Park]] datée de la partie moyenne du [[Campanien]], entre {{unité|76 et 74.8|[[million d'années|Ma]]}} (millions d'années)<ref name="Eberth2005">{{en}} Eberth, D.A. 2005. The geology. In: Currie, P.J., and Koppelhus, E.B. (eds), Dinosaur Provincial Park: A Spectacular Ancient Ecosystem Revealed. Indiana University Press: Bloomington and Indianapolis,p.54-82. {{ISBN|0-253-34595-2}}.[https://www.sepm.org/paldocs/reviews/currie.pdf]</ref>{{,}}<ref>{{article | langue=en |nom=Evans|prénom=D.C.|nom2=Bavington|prénom2=R.|nom3=Campione|prénom3=N.E.|année=2009|titre=An unusual hadrosaurid braincase from the Dinosaur Park Formation and the biostratigraphy of ''Parasaurolophus'' (Ornithischia: Lambeosaurinae) from southern Alberta|url=http://cjes.geoscienceworld.org/content/46/11/791.abstract|journal=Canadian Journal of Earth Sciences|volume=46|numéro=11|pages=791–800|doi=10.1139/E09-050}}</ref>. William Parks donna le nom de ''P. walkeri'' à ce spécimen en hommage à Sir [[Byron Edmund Walker]], Chairman of the Board of Trustees du [[Royal Ontario Museum]]<ref name=WAP22/>. Outre ce spécimen, les fossiles de ''Parasauropholus'' sont rares dans l'Alberta<ref name=RE05>{{ouvrage|lang=en|nom1=Ryan|prénom1=Michael J.|nom2=Evans|prénom2=David C.|nom3=Currie|prénom3=Phillip J.|directeur3=oui|nom4=Koppelhus|prénom4=Eva|directeur4=oui|titre original=Dinosaur Provincial Park|titre=A Spectacular Ancient Ecosystem Revealed|chapitre=Ornithischian Dinosaurs|date=2005|éditeur=Indiana University Press|lieu=Bloomington|pages=312-348|isbn=0-253-34595-2}}</ref>, qui compte seulement un autre crâne partiel provenant de la formation de Dinosaur Park<ref name=ERD07>{{article|lang=en|auteur=Evans David C.; Reisz, Robert R.; Dupuis, Kevin|date=2007|titre=A juvenile ''Parasaurolophus'' braincase from Dinosaur Provincial Park, Alberta, with comments on crest ontogeny in the genus|revue=Journal of Vertebrate Paleontology|vol=27|numéro=3|pages=642–650|doi=10.1671/0272-4634(2007)27[642:AJPOHB]2.0.CO;2}}</ref> et trois autres spécimens sans crâne appartenant sans doute au genre<ref name=RE06>{{ouvrage|lang=en|nom1=Currie|prénom1=Phillip J|nom2=Russell|prénom2=Dale A.|titre=Geographic and stratigraphic distribution of dinosaur remains|titre original=Dinosaur Provincial Park|pages=553}}</ref>. |

||

En [[1921]], [[Charles Hazelius Sternberg|Charles H. Sternberg]] a découvert une partie d'un crâne ([[Université d'Uppsala|PMU]].R1250) dans le [[comté de San Juan (Nouveau-Mexique)]], issu du [[membre De-na-zin]] de la [[ |

En [[1921]], [[Charles Hazelius Sternberg|Charles H. Sternberg]] a découvert une partie d'un crâne ([[Université d'Uppsala|PMU]].R1250) dans le [[comté de San Juan (Nouveau-Mexique)]], issu du [[membre De-na-zin]] de la [[Formation de Kirtland|formation géologique de Kirtland]], dont l'âge est de {{unité|73.4 à 73|[[million d'années|Ma]]}} (millions d'années), soit un peu plus récent que celui la formation précédente<ref name="sullivan2006">{{en}} Sullivan, R.M., and Lucas, S.G. 2006. "[https://www.researchgate.net/publication/237637298_The_Kirtlandian_land-vertebrate_age-faunal_composition_temporal_position_and_biostratigraphic_correlation_in_the_nonmarine_Upper_Cretaceous_of_western_North_America]." New Mexico Museum of Natural History and Science, Bulletin 35: {{p.|7-29}}</ref>. Le spécimen a été envoyé à [[Uppsala]] en [[Suède]], où en [[1931]], [[Carl Wiman]] l'a décrit comme étant une deuxième espèce, ''P. tubicen''<ref name=CW31>{{article|langue=de|auteur=[[Carl Wiman]]|année=1931|titre=''Parasaurolophus tubicen'', n. sp. aus der Kreide in New Mexico|revue=Nova Acta Regia Societas Scientarum Upsaliensis, series 4|vol=7|numéro=5|pages=1–11}}</ref>. Un second crâne quasi complet de ''P. tubicen'' (NMMNH P-25100) a été découvert au [[Nouveau-Mexique]] en [[1995]]. En [[1999]], à la suite d'une étude utilisant la technique de la [[tomodensitométrie]] sur ce crâne, Robert Sullivan et Thomas Williamson ont écrit une [[monographie]], couvrant les aspects de son [[anatomie]] et de sa taxinomie, ainsi que les fonctions de sa crête<ref name=SW99/>. Williamson a publié ensuite une revue indépendante sur les restes, où il expose son désaccord sur les conclusions [[Taxinomie|taxinomiques]]<ref name=TEW00/>. |

||

[[John Ostrom]] a décrit un autre spécimen intéressant ([[Muséum Field|FMNH]] P27393), découvert au Nouveau-Mexique, en [[1961]], comme étant une nouvelle espèce : ''P. cyrtocristatus''. C'est un crâne presque complet avec une petite crête ronde, et la quasi-totalité du reste d'un corps, à l'exception des pieds, du cou et d'une partie de la queue<ref name=JHO61/>. Ce spécimen a été enseveli soit à la fin de la période de dépôt de la [[formation de Fruitland]], ou plus probablement au début de celle de la [[formation de Kirtland]], soit un âge de {{unité|74.5|[[million d'années|Ma]]}} (millions d'années) dans le [[Campanien]]<ref name=SW99/>{{,}}<ref name="sullivan2006"/>. |

[[John Ostrom]] a décrit un autre spécimen intéressant ([[Muséum Field|FMNH]] P27393), découvert au Nouveau-Mexique, en [[1961]], comme étant une nouvelle espèce : ''P. cyrtocristatus''. C'est un crâne presque complet avec une petite crête ronde, et la quasi-totalité du reste d'un corps, à l'exception des pieds, du cou et d'une partie de la queue<ref name=JHO61/>. Ce spécimen a été enseveli soit à la fin de la période de dépôt de la [[formation de Fruitland]], ou plus probablement au début de celle de la [[formation de Kirtland]], soit un âge de {{unité|74.5|[[million d'années|Ma]]}} (millions d'années) dans le [[Campanien]]<ref name=SW99/>{{,}}<ref name="sullivan2006"/>. |

||

| Ligne 87 : | Ligne 90 : | ||

[[Fichier:GorgosaurusDB.jpg|thumb|left|''[[Gorgosaurus]]'' attaquant un ''Parasaurolophus cyrtocristatus'', vue d'artiste par Dimitri Bogdanov.]] |

[[Fichier:GorgosaurusDB.jpg|thumb|left|''[[Gorgosaurus]]'' attaquant un ''Parasaurolophus cyrtocristatus'', vue d'artiste par Dimitri Bogdanov.]] |

||

''Parasaurolophus walkeri'', de la [[ |

''Parasaurolophus walkeri'', de la [[formation de Dinosaur Park]], était un membre d'une faune préhistorique variée et bien documentée, incluant des dinosaures bien connus comme les cératopsidés ''[[Centrosaurus]]'', ''[[Styracosaurus]]'' et ''[[Chasmosaurus]]'', d'autres dinosaures à bec de canard comme ''[[Prosaurolophus]]'', ''[[Gryposaurus]]'', ''[[Corythosaurus]]'' et ''[[Lambeosaurus]]''; le tyrannosauridé ''[[Gorgosaurus]]''; et les [[Ankylosauridae|dinosaures à armures]] comme ''[[Edmontonia]]'' et ''[[Euoplocephalus]]''<ref name=WETAL04>{{en}} Weishampel, David B.; Barrett, Paul M.; Coria, Rodolfo A.; Le Loeuff, Jean; Xu Xing; Zhao Xijin; Sahni, Ashok; Gomani, Elizabeth, M.P.; and Noto, Christopher R. (2004). "Dinosaur Distribution", in ''The Dinosauria'' (2nd), pp. 517–606.</ref>. C'était un spécimen rare de cette faune<ref name=RE05/>. La formation de Dinosaur Park est interprétée comme étant une région peu accidentée, couverte de rivières et de vallées d'inondation, qui est devenue plus marécageuse, et influencée par les conditions marines dues, avec le temps, à la transgression vers l'ouest de la [[voie maritime intérieure de l'Ouest]], mer divisant en deux l'Amérique du Nord durant cette époque<ref name=DAE05>{{en}} Eberth, David A. 2005. "The geology", in ''Dinosaur Provincial Park'', pp. 54-82</ref>. Le climat était plus chaud que celui de l'actuelle [[Alberta]], sans gelée, mais avec des saisons plus humides et plus sèches. Les [[conifère]]s étaient ''a priori'' les plantes dominantes de la [[canopée]], avec un sous-bois de [[Filicophytes|fougères]], de [[Cyatheales|fougères arborescentes]] et d'[[angiosperme]]s<ref name=BK05>{{en}} Braman, Dennis R., and Koppelhus, Eva B. 2005. "Campanian palynomorphs", in ''Dinosaur Provincial Park'', pp. 101-130.</ref>. Les ''[[Ceratopsidae]]'' tels les [[Chasmosaurinae]] y étaient ''a priori'' plus répandus que les [[hadrosauridés]]<ref name=DAR89>{{ouvrage|langue= en |

||

|coauteurs= |

|coauteurs= |

||

|prénom1= Dale A. |

|prénom1= Dale A. |

||

| Ligne 100 : | Ligne 103 : | ||

}}</ref>. |

}}</ref>. |

||

Les espèces du [[Nouveau-Mexique]] partageaient leur environnement avec le grand sauropode ''[[Alamosaurus]]'', le dinosaure à bec de canard ''[[Kritosaurus]]'', le ceratopsidé ''[[Pentaceratops]]'', des dinosaures à armure comme |

Les espèces du [[Nouveau-Mexique]] partageaient leur environnement avec le grand sauropode ''[[Alamosaurus]]'', le dinosaure à bec de canard ''[[Kritosaurus]]'', le ceratopsidé ''[[Pentaceratops]]'', des dinosaures à armure comme ''[[Nodocephalosaurus]]'', les ''[[Saurornitholestes]]'', et des [[tyrannosauridés]] pour l'instant non identifiés<ref name=WETAL04/>. |

||

Face à ses prédateurs, ''Parasaurolophus'' ne possédait pas de défenses naturelles (contrairement à |

Face à ses prédateurs, ''Parasaurolophus'' ne possédait pas de défenses naturelles (contrairement à ''[[Iguanodon]]'' par exemple), mais on suppose qu'il possédait une assez bonne vue et une bonne [[Ouïe (sens de l'audition)|ouïe]] ce qui lui permettait de détecter sans peine ses prédateurs à distance<ref name=ELEARN>{{en}} [http://www.enchantedlearning.com/subjects/dinosaurs/dinos/Parasaurolophus.shtml EnchantedLearning.com]</ref>. |

||

== Paléobiologie == |

== Paléobiologie == |

||

=== Alimentation === |

=== Alimentation === |

||

Comme les autres [[hadrosauridés]], ''Parasaurolophus'' était un grand [[herbivore]] [[bipède]]/[[quadrupède]], s'alimentant de plantes et son crâne sophistiqué lui permettait un mouvement de broyage de sa nourriture analogue à la rumination. Ses [[dent jugale|dents jugales]] étaient constamment remplacées et formaient des batteries dentaires qui contenaient des centaines de dents, mais seulement une poignée d'entre elles étaient utilisées en même temps. Les plantes devaient être coupées par son large bec et maintenues dans la [[mâchoire]] par un organe semblable à la [[joue]], ce qui permettait d'attaquer les plantes les plus coriaces. Contrairement aux autres reptiles qui ne mâchent généralement pas leur nourriture, puisqu'ils se contentent d'avaler, ''Parasaurolophus'' comme les autres ornithopodes, pouvait mâcher sa nourriture, comme le font les [[mammifère]]s. Il pouvait s'alimenter de feuillages situés jusqu'à {{unité|4|mètres}} de hauteur<ref name=HWF04/>. Comme l'a noté [[Robert T. Bakker|Bob Bakker]], les [[Lambeosaurinae|lambéosaurinés]] avaient des becs plus étroits que les [[ |

Comme les autres [[hadrosauridés]], ''Parasaurolophus'' était un grand [[herbivore]] [[bipède]]/[[quadrupède]], s'alimentant de plantes et son crâne sophistiqué lui permettait un mouvement de broyage de sa nourriture analogue à la rumination. Ses [[dent jugale|dents jugales]] étaient constamment remplacées et formaient des batteries dentaires qui contenaient des centaines de dents, mais seulement une poignée d'entre elles étaient utilisées en même temps. Les plantes devaient être coupées par son large bec et maintenues dans la [[mâchoire]] par un organe semblable à la [[joue]], ce qui permettait d'attaquer les plantes les plus coriaces. Contrairement aux autres reptiles qui ne mâchent généralement pas leur nourriture, puisqu'ils se contentent d'avaler, ''Parasaurolophus'' comme les autres ornithopodes, pouvait mâcher sa nourriture, comme le font les [[mammifère]]s. Il pouvait s'alimenter de feuillages situés jusqu'à {{unité|4|mètres}} de hauteur<ref name=HWF04/>. Comme l'a noté [[Robert T. Bakker|Bob Bakker]], les [[Lambeosaurinae|lambéosaurinés]] avaient des becs plus étroits que les [[Hadrosaurinae|hadrosaurinés]], ce qui implique que ''Parasaurolophus'' pouvait mieux sélectionner son alimentation que ses cousins au bec large et dénués de crête<ref name=RTB86>{{ouvrage|lang=en|auteur=[[Robert Bakker]]|année=1986|titre original=The Dinosaur Heresies|titre=New Theories Unlocking the Mystery of the Dinosaurs and their Extinction|éditeur=William Morrow|lieu=New York|pages=194|isbn=0-8217-2859-8}}</ref>. |

||

=== Crête nasale === |

=== Crête nasale === |

||

Plusieurs hypothèses sur les fonctions de la crête dite « nasale » |

Plusieurs hypothèses sur les fonctions de la crête dite « nasale » de ''Parasaurolophus'' ont été avancées, mais elles n'ont pas été jugées crédibles pour la plupart<ref name=DBN85>{{ouvrage|auteur=Norman David B.|titre original=The Illustrated Encyclopedia of Dinosaurs|titre=An Original and Compelling Insight into Life in the Dinosaur Kingdom|chapitre=Hadrosaurids II|année=1985|éditeur=Crescent Books|lieu=New York|pages=122-127|isbn=0-517-468905}}</ref>{{,}}<ref name=DFG97/>. Aujourd'hui, les hypothèses ayant cours sont l'identification du [[Genre sexuel|sexe]] ou de l'espèce, l'amplification sonore facilitant la communication et la [[thermorégulation]]. Cependant, on ne sait pas clairement parmi ces fonctions laquelle est la plus importante et à quels moments de leur croissance<ref name=DCE06/>. |

||

==== Différences entre les espèces et étapes de croissance ==== |

==== Différences entre les espèces et étapes de croissance ==== |

||

| Ligne 115 : | Ligne 118 : | ||

.]] |

.]] |

||

Comme pour les autres [[Lambeosaurinae|lambéosaurinés]], on pense que la crête crânienne |

Comme pour les autres [[Lambeosaurinae|lambéosaurinés]], on pense que la crête crânienne de ''Parasaurolophus'' changeait avec l'âge et qu'elle était caractéristique d'un [[dimorphisme sexuel]] chez les adultes. [[James Hopson]], un des premiers chercheurs à avoir décrit les crêtes des lambeosaurinés pense que le ''P. cyrtocristatus'' avec sa petite crête était une femelle de ''P. tubicen''<ref name=JAH75>{{article|lang=en|auteur=[[James Hopson]]|date=1975|titre=The evolution of cranial display structures in hadrosaurian dinosaurs|revue=Paleobiology|vol=1|numéro=1|pages=21–43|url=|consulté le=}}</ref>. Thomas Williamson croit plutôt que c'était un jeune ''P. tubicen''<ref name=TEW00/>. Aucune de ces deux hypothèses n'a été unanimement reconnue. Comme seulement six bons crânes et une [[boîte crânienne]] d'un jeune ont été découverts, la mise au jour de nouveaux fossiles permettrait vraisemblablement de faire la lumière sur cette relation éventuelle. Williamson a noté que dans n'importe quel cas, le jeune ''Parasaurolophus'' possédait sûrement une crête petite et ronde comme ''P. cyrtocristatus'', qui grandissait probablement de plus en plus vite à mesure que les individus approchaient la maturité sexuelle<ref name=TEW00/>. De nouvelles études plus récentes sur la boîte crânienne qui était au départ attribuée au ''Lambeosaurus'', puis à présent à ''Parasaurolophus'' apportent des preuves de l'existence d'une petite crête [[wikt:tubulaire|tubulaire]] chez les jeunes. |

||

Ce spécimen possède une petite dilatation vers le haut des [[os frontal|os frontaux]], qui était similaire mais plus |

Ce spécimen possède une petite dilatation vers le haut des [[os frontal|os frontaux]], qui était similaire mais plus petite que pour les spécimens adultes ; chez les adultes, les os frontaux formaient une plateforme qui supportait la base de la crête. Ce spécimen indique aussi que la croissance de la crête chez ''Parasaurolophus'' et le profil facial des jeunes individus diffèrent du modèle ''Corythosaurus''-''Hypacrosaurus''-''Lambeosaurus'', en partie à cause du manque d'un fin cocon osseux dans la crête qui composait la partie supérieure de la crête chez les trois autres lambeosaurinés<ref name=ERD07/>. |

||

==== Hypothèses rejetées sur les fonctions ==== |

==== Hypothèses rejetées sur les fonctions ==== |

||

[[Fichier:Parasaurolophus skull FMNH.jpg|thumb|Crâne de ''Parasaurolophus cyrtocristatus''.]] |

[[Fichier:Parasaurolophus skull FMNH.jpg|thumb|Crâne de ''Parasaurolophus cyrtocristatus''.]] |

||

Des propositions se concentrent sur les adaptations à la vie aquatique, suivant l'hypothèse que les [[hadrosauridé]]s étaient [[amphibien]]s. Ainsi, [[Alfred Sherwood Romer]] a suggéré en 1993 que cette crête permettait à l'animal de plonger en [[apnée]]<ref name=ASR33>{{ouvrage|lang=en|auteur=[[Alfred Sherwood Romer]]|année=1933|titre=Vertebrate Paleontology|éditeur=University of Chicago Press|oclc=1186563|pages=491}}</ref>, Martin Wilfarth pensait que c'était une attache pour une trompe mobile utilisée comme tuba et à attraper la nourriture<ref name=MW47>{{article|lang=en|auteur=Wilfarth Martin|date=1947|titre=Russeltragende Dinosaurier|revue=Orion (Munich)|vol=2|pages=525–532}}</ref>, [[Charles Mortram Sternberg]] croyait que leur crête servait de pompe à air pour empêcher l'eau d'entrer dans les poumons<ref name=CMS35>{{article|auteur=Charles Mortram Sternberg|date=1935|titre=Hooded hadrosaurs of the Belly River Series of the Upper Cretaceous|revue=Canada Department of Mines Bulletin|collection=Geological Series|vol=77|numéro=52|pages=1–37}}</ref>, et [[Edwin Harris Colbert]] pensait qu'elle servait de réservoir à air pour plonger sous l'eau<ref name=EHC45>{{ouvrage|auteur=Colbert Edwin H.|titre original=The Dinosaur Book|titre=The Ruling Reptiles and their Relatives|année=1945|éditeur=American Museum of Natural History|collection=Man and Nature Publications|vol=14|lieu=New York|oclc=691246|pages=156}}</ref>. |

|||

[[William Arthur Parks|William Parks]] a proposé qu'elle était rattachée aux [[vertèbre]]s par des [[ligament]]s ou des muscles, et aidait à bouger et à supporter la tête<ref name=WAP22/>. [[Othenio Abel]] a suggéré qu'elle était utilisée comme arme dans les combats entre ces espèces<ref name=OA24>{{article|lang=de|auteur=Othenio Abel|titre=Die neuen Dinosaurierfunde in der Oberkreide Canadas|revue=Jarbuch Naturwissenschaften|vol=12|numéro=36|pages=709–716|doi=10.1007/BF01504818|date=1924}}</ref>, et [[Angela Milner]] suggère qu'elle pouvait servir de déflecteur de feuilles, comme le casque des [[casuariidés]]<ref name=DBN85/>. |

[[William Arthur Parks|William Parks]] a proposé qu'elle était rattachée aux [[vertèbre]]s par des [[ligament]]s ou des muscles, et aidait à bouger et à supporter la tête<ref name=WAP22/>. [[Othenio Abel]] a suggéré qu'elle était utilisée comme arme dans les combats entre ces espèces<ref name=OA24>{{article|lang=de|auteur=Othenio Abel|titre=Die neuen Dinosaurierfunde in der Oberkreide Canadas|revue=Jarbuch Naturwissenschaften|vol=12|numéro=36|pages=709–716|doi=10.1007/BF01504818|date=1924}}</ref>, et [[Angela Milner]] suggère qu'elle pouvait servir de déflecteur de feuilles, comme le casque des [[casuariidés]]<ref name=DBN85/>. |

||

Il a été également suggéré que la principale fonction de la crête était d'abriter des organes spéciaux. [[Halszka Osmólska]] a proposé qu'elle abritait des [[glande à sel|glandes à sel]]<ref name=HO79>{{article|lang=en|auteur=Halszka Osmólska|date=1979|titre=Nasal salt glands in dinosaurs|revue=Acta Palaeontologica Polonica|vol=24|pages=205–215}}</ref>, et John Ostrom a |

Il a été également suggéré que la principale fonction de la crête était d'abriter des organes spéciaux. [[Halszka Osmólska]] a proposé qu'elle abritait des [[glande à sel|glandes à sel]]<ref name=HO79>{{article|lang=en|auteur=Halszka Osmólska|date=1979|titre=Nasal salt glands in dinosaurs|revue=Acta Palaeontologica Polonica|vol=24|pages=205–215}}</ref>, et John Ostrom a proposé qu'elle abritait des zones plus larges pour l'[[épithélium olfactif]] permettant ainsi d'améliorer l'[[odorat]] des lambeosaurinés, qui n'avait pas vraiment de facultés pour se défendre<ref name=JHO62>{{article|auteur=John Ostrom|date=1962|titre=The cranial crests of hadrosaurian dinosaurs|revue=Postilla|vol=62|pages=1–29}}</ref>. [[Duane Gish]] a formulé, quant à lui, une proposition peu courante : la crête aurait abrité des glandes chimiques permettant à ''Parasaurolophus'' de cracher des jets de feu chimique à ses ennemis, comme l'actuel [[coléoptère bombardier]]<ref name=DG92>{{ouvrage|auteur=Gish Duane T.|année=1992|titre=Dinosaurs by Design|éditeur=Master Books|lieu=Green Forest|pages=82|isbn=0-89051-165-9}}</ref>. |

||

La plupart de ces hypothèses ont été discréditées ou rejetées<ref name=DFG97/>. Par exemple, il n'y a aucun trou au bout de la crête permettant à l'animal de plonger en apnée. Il n'y aucune cicatrice de muscle pour une trompe et il serait même étrange qu'un animal avec un bec en ait besoin. Si elle avait eu comme fonction de servir de pompe à air elle n'aurait à ce moment-là pas laissé s'infiltrer l'eau. Un réservoir d'air n'aurait pas pu être suffisant pour un animal de la taille d'un ''Parasaurolophus''. D'autres hadrosauridés possédaient de grande tête sans avoir besoin d'une large crête creuse pour servir de point d'attache à des ligaments<ref name=JHO62/>. Ainsi, aucune des propositions expliquent pourquoi la crête possède une telle forme, pourquoi les autres lambeosaurinés avaient des crêtes si différentes mais possédant des fonctions similaires, comment les hadrosauridés sans crête ou avec des crêtes solides pouvaient vivre sans de telles capacités, ou pourquoi certains hadrosauridés possédaient des crêtes solides. |

La plupart de ces hypothèses ont été discréditées ou rejetées<ref name=DFG97/>. Par exemple, il n'y a aucun trou au bout de la crête permettant à l'animal de plonger en apnée. Il n'y aucune cicatrice de muscle pour une trompe et il serait même étrange qu'un animal avec un bec en ait besoin. Si elle avait eu comme fonction de servir de pompe à air elle n'aurait à ce moment-là pas laissé s'infiltrer l'eau. Un réservoir d'air n'aurait pas pu être suffisant pour un animal de la taille d'un ''Parasaurolophus''. D'autres hadrosauridés possédaient de grande tête sans avoir besoin d'une large crête creuse pour servir de point d'attache à des ligaments<ref name=JHO62/>. Ainsi, aucune des propositions expliquent pourquoi la crête possède une telle forme, pourquoi les autres lambeosaurinés avaient des crêtes si différentes mais possédant des fonctions similaires, comment les hadrosauridés sans crête ou avec des crêtes solides pouvaient vivre sans de telles capacités, ou pourquoi certains hadrosauridés possédaient des crêtes solides. |

||

Ces considérations ont un impact particulier sur les hypothèses basées sur l'amélioration des facultés du système déjà présentes chez l'animal, comme les hypothèses sur les glandes à sel ou l'olfaction<ref name=DBN85/>, et démontrent qu'elles n'étaient pas les fonctions principales de la crête. De plus, les travaux sur les cavités nasales des lambeosaurinés montrent que les |

Ces considérations ont un impact particulier sur les hypothèses basées sur l'amélioration des facultés du système déjà présentes chez l'animal, comme les hypothèses sur les glandes à sel ou l'olfaction<ref name=DBN85/>, et démontrent qu'elles n'étaient pas les fonctions principales de la crête. De plus, les travaux sur les cavités nasales des lambeosaurinés montrent que les [[Nerf olfactif|nerfs olfactifs]] et les tissus sensoriels étaient à l'extérieur de la portion des [[sinus (anatomie)|sinus]] dans la crête, donc l'accroissement de la crête a peu de chose à voir avec le sens de l'odorat<ref name=DCE06>{{article|auteur=Evans David C.|lang=en|date=2006|titre=Nasal cavity homologies and cranial crest function in lambeosauriné dinosaurs|revue=Paleobiology|vol=32|numéro=1|pages=109–125|résumé=http://findarticles.com/p/articles/mi_qa4067/is_200601/ai_n17169984|consulté le=2007-07-28}}</ref>. |

||

==== Fonctions sociales ==== |

==== Fonctions sociales ==== |

||

[[Fichier:Parasaurolophus 080808.jpg|thumb|Représentation de ''Parasaurolophus'' avec un pan de peau allant de la crête au dos]] |

[[Fichier:Parasaurolophus 080808.jpg|thumb|Représentation de ''Parasaurolophus'' avec un pan de peau allant de la crête au dos]] |

||

De plus en plus d'auteurs soutiennent que la crête devait avoir des fonctions sociales et des fonctions physiologiques permettant l'identification, la communication visuelle et auditive. Il est clair que cette imposante crête est un signal visuel qui différencie chaque animal de ses voisins. |

De plus en plus d'auteurs soutiennent que la crête devait avoir des fonctions sociales et des fonctions physiologiques permettant l'identification, la communication visuelle et auditive. Il est clair que cette imposante crête est un signal visuel qui différencie chaque animal de ses voisins. La large [[Orbite (anatomie)|orbite]] de l'hadrosauridé et la présence d'un [[anneau sclérotique]] suggèrent que l'animal possédait une vision perçante et des habitudes [[wikt:diurne|diurnes]], et donc que la vue était un sens important chez ces animaux. Si, comme il apparaît sur certaines illustrations, une peau s'étendait de la crête au cou ou jusqu'au dos, l'exposition visuelle aurait été encore plus voyante<ref name=JAH75/>. Comme le laissent supposer les autres crânes des lambeosaurinés, la taille et la forme de la crête de ''Parasaurolophus'' permettaient probablement aux animaux de se reconnaître en se distinguant par exemple du ''[[Corythosaurus]]'' ou du ''[[Lambeosaurus]]''<ref name=DCE06/>. |

||

==== Fonction sonore ==== |

==== Fonction sonore ==== |

||

L'apparence externe de la crête cache une anatomie interne complexe. Les [[Sinus (anatomie)|sinus]] nasaux qui la composent suggèrent l'existence d'une autre fonction<ref name=DCE06/>. [[Carl Wiman]] fut le premier à proposer en 1931 que ces sinus servaient de signalement auditif, comme un [[cromorne]]<ref name=CW31/> ; Hopson et [[David B. Weishampel]] ont revisité cette idée dans les années 1970 et 1980<ref name=JAH75/>{{,}}<ref name=DBW81a>{{article|auteur=David B. Weishampel|lang=en|année=1981|titre=Acoustic analyses of potential vocalization in lambeosauriné dinosaurs (Reptilia:Ornithischia)|revue=Paleobiology|vol=7|numéro=2|pages=252–261|url=|consulté le=}}</ref>{{,}}<ref name=DBW81b>{{article|lang=en|auteur=Weishampel David B.|année=1981|titre=The nasal cavity of lambeosauriné hadrosaurids (Reptilia:Ornithischia): comparative anatomy and homologies|revue=Journal of Paleontology|vol=55|numéro=5|pages=1046–1057|url=|consulté le=}}</ref>. Hopson a fourni des preuves montrant que les hadrosauridés avaient une bonne audition. Il y a au moins un exemple chez |

L'apparence externe de la crête cache une anatomie interne complexe. Les [[Sinus (anatomie)|sinus]] nasaux qui la composent suggèrent l'existence d'une autre fonction<ref name=DCE06/>. [[Carl Wiman]] fut le premier à proposer en 1931 que ces sinus servaient de signalement auditif, comme un [[cromorne]]<ref name=CW31/> ; Hopson et [[David B. Weishampel]] ont revisité cette idée dans les années 1970 et 1980<ref name=JAH75/>{{,}}<ref name=DBW81a>{{article|auteur=David B. Weishampel|lang=en|année=1981|titre=Acoustic analyses of potential vocalization in lambeosauriné dinosaurs (Reptilia:Ornithischia)|revue=Paleobiology|vol=7|numéro=2|pages=252–261|url=|consulté le=}}</ref>{{,}}<ref name=DBW81b>{{article|lang=en|auteur=Weishampel David B.|année=1981|titre=The nasal cavity of lambeosauriné hadrosaurids (Reptilia:Ornithischia): comparative anatomy and homologies|revue=Journal of Paleontology|vol=55|numéro=5|pages=1046–1057|url=|consulté le=}}</ref>. Hopson a fourni des preuves montrant que les hadrosauridés avaient une bonne audition. Il y a au moins un exemple chez ''Corythosaurus'' qui possède de minces ''[[stapes]]'' [[reptile|reptiliens]] combinés avec un large espace pour un [[tympan (anatomie)|tympan]] indiquant une oreille moyenne sensible. De plus, le conduit de la [[cochlée]] des hadrosauridés est allongé comme celui des [[crocodilia|crocodiliens]], indiquant que la portion auditive de l'[[oreille interne]] était bien développée<ref name=JAH75/>. [[David B. Weishampel|Weishampel]] a estimé que ''P. walkeri'' était capable de produire des fréquences de 48 à 240 [[hertz|Hz]], et l''P. cyrtocristatus'' de 75 à {{unité|375|Hz}}. En se basant sur les similitudes entre les oreilles internes des hadrosauridés et celles des crocodiliens, il a également proposé que les adultes hadrosauridés étaient sensibles aux [[fréquence|hautes fréquences]], comme celles que leur progéniture pouvait produire. Selon Weishampel, ce fait est en adéquation avec le nécessaire besoin de communication entre les parents et leurs progénitures<ref name=DBW81a/>. |

||

Un modèle informatisé du spécimen basé sur un crâne de ''P. tubicen'' en bonne conservation, espèce qui possédait des [[sinus (anatomie)|sinus]] plus complexes que celle de ''P. walkeri'', a permis la simulation des divers sons que la crête pouvait produire<ref name=Sandia>{{lien web|url=http://www.sandia.gov/media/dinosaur.htm|titre=Scientists Use Digital Paleontology to Produce Voice of Parasaurolophus Dinosaur|consulté le=2007-06-30|éditeur=Sandia National Laboratories|date=1997-12-05}}</ref>. |

Un modèle informatisé du spécimen basé sur un crâne de ''P. tubicen'' en bonne conservation, espèce qui possédait des [[sinus (anatomie)|sinus]] plus complexes que celle de ''P. walkeri'', a permis la simulation des divers sons que la crête pouvait produire<ref name=Sandia>{{lien web|url=http://www.sandia.gov/media/dinosaur.htm|titre=Scientists Use Digital Paleontology to Produce Voice of Parasaurolophus Dinosaur|consulté le=2007-06-30|éditeur=Sandia National Laboratories|date=1997-12-05}}</ref>. |

||

| Ligne 145 : | Ligne 148 : | ||

==== Fonction de thermorégulation ==== |

==== Fonction de thermorégulation ==== |

||

La large surface et la vascularisation de la crête suggèrent qu'elle avait une fonction [[thermorégulation|thermorégulatrice]]<ref name=SW96>{{article|auteur=Sullivan Robert M. et Williamson, Thomas E.|lang=en|date=1996|titre=A new skull of ''Parasaurolophus'' (long-crested form) from New Mexico: external and internal (CT scans) features and their functional implications|revue=Journal of Vertebrate Paleontology|vol=16|numéro=3, Suppl.|pages=68A}}</ref>. P.E. Wheeler a proposé le premier cette utilisation en 1978 : la crête permettrait de préserver le cerveau de la chaleur<ref name=PEW78>{{article|lang=en|auteur=Wheeler P.E.|date=1978|titre=Elaborate CNS cooling structure in large dinosaurs|revue=[[nature (journal)|Nature]]|volume=275|pages=441–443|doi=10.1038/275441a0}}</ref>. [[Teresa Maryańska]] et Osmólska ont formulé la même hypothèse à peu près en même temps<ref name=MO79>{{article|lang=en|auteur=Teresa Maryańska|date=1979|titre=Aspects of hadrosaurian cranial anatomy|revue=Lethaia|vol=12|pages=265–273|doi=10.1111/j.1502-3931.1979.tb01006.x}}</ref>. En [[2006]], dans sa discussion des fonctions de la crête des lambeosaurinés, David Evans était favorable à cette hypothèse, du moins comme un facteur d'évolution de la crête<ref name=DCE06/>. |

La large surface et la vascularisation de la crête suggèrent qu'elle avait une fonction [[thermorégulation|thermorégulatrice]]<ref name=SW96>{{article|auteur=Sullivan Robert M. et Williamson, Thomas E.|lang=en|date=1996|titre=A new skull of ''Parasaurolophus'' (long-crested form) from New Mexico: external and internal (CT scans) features and their functional implications|revue=Journal of Vertebrate Paleontology|vol=16|numéro=3, Suppl.|pages=68A}}</ref>. P.E. Wheeler a proposé le premier cette utilisation en 1978 : la crête permettrait de préserver le cerveau de la chaleur<ref name=PEW78>{{article|lang=en|auteur=Wheeler P.E.|date=1978|titre=Elaborate CNS cooling structure in large dinosaurs|revue=[[nature (journal)|Nature]]|volume=275|pages=441–443|doi=10.1038/275441a0}}</ref>. [[Teresa Maryańska]] et [[Halszka Osmólska]] ont formulé la même hypothèse à peu près en même temps<ref name=MO79>{{article|lang=en|auteur=Teresa Maryańska|date=1979|titre=Aspects of hadrosaurian cranial anatomy|revue=Lethaia|vol=12|pages=265–273|doi=10.1111/j.1502-3931.1979.tb01006.x}}</ref>. En [[2006]], dans sa discussion des fonctions de la crête des lambeosaurinés, David Evans était favorable à cette hypothèse, du moins comme un facteur d'évolution de la crête<ref name=DCE06/>. |

||

== Dans la culture populaire == |

== Dans la culture populaire == |

||

| Ligne 189 : | Ligne 192 : | ||

* [[Hadrosauridae]] |

* [[Hadrosauridae]] |

||

* [[Lambeosaurinae]] |

* [[Lambeosaurinae]] |

||

* [[Liste des dinosaures]] |

* [[Liste des genres de dinosaures]] |

||

* [[Saurolophus]] |

* ''[[Saurolophus]]'' |

||

* [[Charonosaurus]] |

* ''[[Charonosaurus]]'' |

||

=== Bibliographie === |

=== Bibliographie === |

||

| Ligne 197 : | Ligne 200 : | ||

=== Références taxinomiques === |

=== Références taxinomiques === |

||

* {{TPDB|38766|''Parasaurolophus'' Parks 1922}} |

* {{TPDB|38766|''Parasaurolophus'' Parks, 1922}} |

||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

Version du 15 octobre 2018 à 23:39

Espèces de rang inférieur

Parasaurolophus est un genre éteintt de dinosaures appartenant à l'ordre des ornithischiens, au sous-ordre des ornithopodes et à la famille des hadrosauridés[1]. Ces animaux ont vécu au Crétacé supérieur, durant une partie du Campanien, il y a entre 76,6 et 73 Ma (millions d'années), dans l'actuelle Amérique du Nord. Au moins une quinzaine de fossiles ont été découverts en 2008[1]. Ils sont répartis en trois espèces nommées P. walkeri, P. tubicen et P. cyrtocristatus[1]. Ce dinosaure a été décrit pour la première fois en 1922 par William Parks à partir d'un crâne et d'un squelette incomplet découverts dans la province de l'Alberta au Canada dans la formation de Dinosaur Park. Le plus au sud des fossiles découverts l'a été au Nouveau-Mexique, le plus au nord en Alberta[1].

Parasaurolophus est un dinosaure de la famille des Hadrosauridae, connue pour les ornementations variées de leur tête. Parasaurolophus présente une grande crête qui ressemble à un long tube incurvé vers l'arrière partant du haut du crâne. L'hadrosauridé Charonosaurus, originaire quant à lui de la région couverte aujourd'hui par la Chine, et qui est considérés comme son proche parent connu[2],[3], avait un crâne semblable et, une crête potentiellement semblable. La crête de Parasaurolophus est un sujet de débat entre scientifiques, le consensus sur sa fonction comporte : la reconnaissance visuelle à la fois des deux espèces et des deux sexes, amplificateur acoustique, ou encore système de thermorégulation. C'est un des « dinosaures à bec de canard » les plus rares, connu seulement à partir d'une poignée de bons spécimens.

Étymologie

Parasaurolophus a été formé à partir de trois termes de grec ancien, παρα [para] « près, parallèle », σαυρος [saurus] « lézard » et λοφος [lophos] « crête[4] », ce qui peut s'interpréter par « reptile à crêtes à cloisons parallèles[5] ».

William Parks a nommé le spécimen P. walkeri en honneur à Byron Edmund Walker, président du conseil d'administration des Trustees du Musée royal de l'Ontario[6].

Le nom scientifique tubicen est le nom d'un trompette romain qui soufflait dans un long tuba[7]. Des restes d'au moins trois spécimens de P. tubicen ont été découverts au Nouveau-Mexique[8].

Le terme cyrtocristatus a été formé à partir de deux racines latines, cyrto qui signifie « courbé[9] » et de cristatus qui signifie « huppé ».

Description

Comme pour de nombreux dinosaures, le squelette de Parasaurolophus n'est pas connu dans sa totalité. Sa morphologie n'est donc pas exactement connue. La longueur du spécimen type de P. walkeri est estimée à 9,50 m pour un crâne mesurant environ 1,60 m de long (crête incluse), alors que celui de P. tubicen est estimé à plus de 2 m ce qui indique un animal plus grand[10]. Sa masse est estimée à 2,5 tonnes[1]. Le seul membre antérieur connu du spécimen type est relativement court pour un hadrosaure, avec une petite mais large omoplate. Ceci tend à montrer que les hadrosaures descendent d'animaux bipèdes. Le fémur de P. walkeri mesure 103 cm, et est très robuste par rapport à sa longueur, comparé aux autres hadrosaures[11]. L'humérus et le bassin sont aussi très robustes[12]. Parasaurolophus a la crête la plus longue de tous les hadrosauridés, puisqu'elle mesure environ 1,80 mètre de long[13].

Tout comme les autres hadrosaures, Parasaurolophus était capable de marcher sur ses deux pattes postérieures, ou à quatre pattes. Il préférait probablement rechercher sa nourriture à quatre pattes, mais courir sur deux pattes[8]. Les processus épineux des vertèbres étaient longs, chose assez commune chez les lambéosaurinés[11] ; très grands au-dessus des hanches, ils augmentaient la hauteur du dos. L'aspect de la peau est connue chez P. walkeri, avec des écailles uniformes, telles de petites protubérances, mais pas de plus grandes structures[6].

L'attribut le plus reconnaissable de Parasaurolophus, était sa crête, qui sortait de l'arrière de sa tête, et qui était un prolongement de l'os nasal et du prémaxillaire. Le spécimen type de P. walkeri avait une encoche sur les processus épineux près de l'endroit où l'extrémité de la crête aurait cogné le dos, mais c'était peut-être une pathologie spécifique de cet individu[11]. William Parks, qui a nommé le genre, a supposé qu'un ligament partait de la crête jusqu'à l'encoche et servait à soutenir la tête[6]. Bien que cette idée semble peu probable[14], il arrive que Parasaurolophus soit représenté avec un pan de peau allant de la crête au cou. Vu que cette encoche se trouve exactement à l'endroit où la crête touchait le dos quand Parasaurolophus penchait la tête en arrière, il se peut qu'elle serve à laisser la place à la crête qui autrement gênerait les mouvements de l'animal[15].

La crête était creuse, avec des conduits distincts allant de chaque narine à l'extrémité de la crête avant de faire demi-tour, redescendre la crête et se diriger vers l'intérieur du crâne. Les conduits étaient plus simples chez P. walkeri, mais beaucoup plus complexes chez P. tubicen, où certains conduits étaient bouchés à une extrémité, et d'autres se fusionnaient et s'embranchaient[16]. Alors que P. walkeri et P. tubicen avaient de longues crêtes avec une légère courbe, P. cyrtocristatus avait une courte crête avec un profil plus circulaire[17].

Le cou du Parasaurolophus était sans doute fortement incurvé, comme celui des bisons actuels, et pourvu d'énormes os. Il pouvait marcher aussi bien sur quatre pattes que sur deux pattes, mais son dos restait horizontal et non pas vertical, comme on l'a cru longtemps. Et son énorme queue ne traînait pas par terre[18].

On a longtemps pensé que Parasaurolophus se servait de sa gigantesque queue pour nager, mais on a découvert des fossiles de Parasaurolophus dans des roches dont la nature bien particulière suggère qu'il vivait dans un environnement terrestre sec, semblable à l'habitat des éléphants. De plus, la manière dont les os de la queue s'emboîtent montre que ce dinosaure n'était pas capable d'effectuer de puissants mouvements latéraux avec sa queue, nécessaires pour pouvoir nager. Les contenus d'estomacs fossilisés retrouvés contiennent aussi principalement des plantes terrestres. Il ne vivait donc pas dans les alentours des fleuves et des lacs du Crétacé supérieur, mais plutôt sur la terre ferme, se nourrissant de plantes coriaces.

Certains doigts de Parausorolophus retrouvés semblent être palmés, mais certains paléontologues estiment que ce sont des conséquences de la fossilisation[15].

Systématique

Liste des espèces

- Parasaurolophus walkeri Parks, 1922

- Parasaurolophus tubicen Wiman, 1931

- Parasaurolophus cyrtocristatus Ostrom, 1961

Classification

Comme son nom l'indique, les scientifiques rapprochaient Parasaurolophus de Saurolophus, en raison de leur crête semblable[6]. Dès 1924, il a été vite reconnu par Gilmore comme un membre de la sous-famille des lambéosaurinés[1], Saurolophus étant quant à lui un hadrosauriné[19]. Parasaurolophus est habituellement considéré comme d'une lignée séparée de lambéosaurinés, une lignée distincte de celle des autres dinosaures à crête tels que Corythosaurus, Hypacrosaurus, et Lambeosaurus[8],[20],[21]. Son parent le plus proche est Charonosaurus, avec un crâne semblable mais cependant avec une crête incomplète et découvert dans la région du fleuve Amour au nord-est de la Chine[22] et ces deux taxons ont été regroupés dans un clade, la tribu des Parasaurolophini[21],[2],[3]. Les fossiles de P. cyrtocristatus, avec leur petite crête un peu plus ronde, pourraient être le taxon le plus basal des trois espèces connues de Parasaurolophus[21], ou bien pourraient être des jeunes ou encore des femelles de P. tubicen[23].

Taxinomie

Un seul spécimen de l'holotype P. walkeri a été découvert[8]. Il diffère de P. tubicen par les tubes situés dans sa crête[16], et de P. cyrtocristatus par sa longue crête et un humérus plus long que son radius[17]. Trois spécimens possibles du P. cyrtocristatus ont été découverts au Nouveau-Mexique et dans l'Utah. Ces spécimens sont plus petits et leur crête est courte et ronde[16]. Leur petite taille et la forme de leur crête laissent à penser qu'ils pourraient être des jeunes ou des femelles du P. tubicen qui date à peu près de la même époque et de la même formation au Nouveau-Mexique. Comme l'a noté Thomas Williamson le matériel type de P. cyrtocristatus est environ 72 % plus petit que P. tubicen, et c'est environ la taille où les autres lambeosaurinés commencent à montrer un dimorphisme sexuel au niveau de leur crête (~70 % de la taille d'un adulte)[23]. Cette proposition a été rejetée par plusieurs études récentes sur les Lambeosaurinae[8],[21].

P. tubicen est la plus grande espèce, avec dans sa crête des passages d'air plus complexes que ceux du P. walkeri, et une crête plus longue et plus fine que celle de P. cyrtocristatus[16].

Découverte et datation

L'holotype 768 du musée royal de l'Ontario comporte un crâne et un squelette partiel auquel manque une grande partie de la queue ainsi que les membres postérieurs en dessous des genoux. Il a été trouvé par une équipe de l'université de Toronto, en 1920, près de Sand Creek le long de la Red Deer dans la province canadienne d'Alberta[6]. Ces sédiments font partie de la formation de Dinosaur Park datée de la partie moyenne du Campanien, entre 76 et 74,8 Ma (millions d'années)[24],[25]. William Parks donna le nom de P. walkeri à ce spécimen en hommage à Sir Byron Edmund Walker, Chairman of the Board of Trustees du Royal Ontario Museum[6]. Outre ce spécimen, les fossiles de Parasauropholus sont rares dans l'Alberta[26], qui compte seulement un autre crâne partiel provenant de la formation de Dinosaur Park[27] et trois autres spécimens sans crâne appartenant sans doute au genre[28].

En 1921, Charles H. Sternberg a découvert une partie d'un crâne (PMU.R1250) dans le comté de San Juan (Nouveau-Mexique), issu du membre De-na-zin de la formation géologique de Kirtland, dont l'âge est de 73,4 à 73 Ma (millions d'années), soit un peu plus récent que celui la formation précédente[29]. Le spécimen a été envoyé à Uppsala en Suède, où en 1931, Carl Wiman l'a décrit comme étant une deuxième espèce, P. tubicen[30]. Un second crâne quasi complet de P. tubicen (NMMNH P-25100) a été découvert au Nouveau-Mexique en 1995. En 1999, à la suite d'une étude utilisant la technique de la tomodensitométrie sur ce crâne, Robert Sullivan et Thomas Williamson ont écrit une monographie, couvrant les aspects de son anatomie et de sa taxinomie, ainsi que les fonctions de sa crête[16]. Williamson a publié ensuite une revue indépendante sur les restes, où il expose son désaccord sur les conclusions taxinomiques[23].

John Ostrom a décrit un autre spécimen intéressant (FMNH P27393), découvert au Nouveau-Mexique, en 1961, comme étant une nouvelle espèce : P. cyrtocristatus. C'est un crâne presque complet avec une petite crête ronde, et la quasi-totalité du reste d'un corps, à l'exception des pieds, du cou et d'une partie de la queue[17]. Ce spécimen a été enseveli soit à la fin de la période de dépôt de la formation de Fruitland, ou plus probablement au début de celle de la formation de Kirtland, soit un âge de 74,5 Ma (millions d'années) dans le Campanien[16],[29].

La zone d'extension de ces espèces a été étendue en 1979, lorsque David B. Weishampel et James A. Jensen ont décrit un crâne partiel disposant d'une crête semblable (BYU 2467) datant également du Campanien et découvert dans la formation de Kaiparowits, située dans le comté de Garfield (Utah) et datée entre 76,6 et 74,5 Ma (millions d'années)[31],[32]. Depuis, un autre crâne avec une morphologie de petite crête ronde comme celle de P. cyrtocristatus a été découvert dans l'Utah[16].

La formation de Kaiparowits en Utah a aussi fourni en 2013 un crâne et un squelette d'un très jeune Parasaurolophus de 2,50 mètres de long, soit le quart de sa taille adulte ; ce spécimen a été surnommé « Joe »[33]. Il constitue à la fois le squelette le plus complet et celui du plus jeune individu du genre. Les coupes histologiques réalisées dans les os n'ont révélé aucun arrêt de lignes de croissance, suggérant que l'animal pourrait être mort durant sa première année[33]. Sa crête est réduite, globalement hémisphérique, très peu développée en proportion du crâne qui lui mesure déjà 24,6 centimètres de long[33]. Le crâne de « Joe » a été étudié avec des scanners médicaux qui ont confirmé le rôle de la crête dans l'émission des sons. Si les Parasaurolophus adultes peuvent émettre des sons de type haut-parleurs graves (boomer ou woofer), la crête du jeune « Joe », courte et petite, ne pouvait émettre que des sons bien plus aigus (fréquences sonores élevées) de type tweeter[34].

Paléoécologie

Parasaurolophus walkeri, de la formation de Dinosaur Park, était un membre d'une faune préhistorique variée et bien documentée, incluant des dinosaures bien connus comme les cératopsidés Centrosaurus, Styracosaurus et Chasmosaurus, d'autres dinosaures à bec de canard comme Prosaurolophus, Gryposaurus, Corythosaurus et Lambeosaurus; le tyrannosauridé Gorgosaurus; et les dinosaures à armures comme Edmontonia et Euoplocephalus[35]. C'était un spécimen rare de cette faune[26]. La formation de Dinosaur Park est interprétée comme étant une région peu accidentée, couverte de rivières et de vallées d'inondation, qui est devenue plus marécageuse, et influencée par les conditions marines dues, avec le temps, à la transgression vers l'ouest de la voie maritime intérieure de l'Ouest, mer divisant en deux l'Amérique du Nord durant cette époque[36]. Le climat était plus chaud que celui de l'actuelle Alberta, sans gelée, mais avec des saisons plus humides et plus sèches. Les conifères étaient a priori les plantes dominantes de la canopée, avec un sous-bois de fougères, de fougères arborescentes et d'angiospermes[37]. Les Ceratopsidae tels les Chasmosaurinae y étaient a priori plus répandus que les hadrosauridés[38].

Les espèces du Nouveau-Mexique partageaient leur environnement avec le grand sauropode Alamosaurus, le dinosaure à bec de canard Kritosaurus, le ceratopsidé Pentaceratops, des dinosaures à armure comme Nodocephalosaurus, les Saurornitholestes, et des tyrannosauridés pour l'instant non identifiés[35].

Face à ses prédateurs, Parasaurolophus ne possédait pas de défenses naturelles (contrairement à Iguanodon par exemple), mais on suppose qu'il possédait une assez bonne vue et une bonne ouïe ce qui lui permettait de détecter sans peine ses prédateurs à distance[15].

Paléobiologie

Alimentation

Comme les autres hadrosauridés, Parasaurolophus était un grand herbivore bipède/quadrupède, s'alimentant de plantes et son crâne sophistiqué lui permettait un mouvement de broyage de sa nourriture analogue à la rumination. Ses dents jugales étaient constamment remplacées et formaient des batteries dentaires qui contenaient des centaines de dents, mais seulement une poignée d'entre elles étaient utilisées en même temps. Les plantes devaient être coupées par son large bec et maintenues dans la mâchoire par un organe semblable à la joue, ce qui permettait d'attaquer les plantes les plus coriaces. Contrairement aux autres reptiles qui ne mâchent généralement pas leur nourriture, puisqu'ils se contentent d'avaler, Parasaurolophus comme les autres ornithopodes, pouvait mâcher sa nourriture, comme le font les mammifères. Il pouvait s'alimenter de feuillages situés jusqu'à 4 mètres de hauteur[8]. Comme l'a noté Bob Bakker, les lambéosaurinés avaient des becs plus étroits que les hadrosaurinés, ce qui implique que Parasaurolophus pouvait mieux sélectionner son alimentation que ses cousins au bec large et dénués de crête[39].

Crête nasale

Plusieurs hypothèses sur les fonctions de la crête dite « nasale » de Parasaurolophus ont été avancées, mais elles n'ont pas été jugées crédibles pour la plupart[40],[14]. Aujourd'hui, les hypothèses ayant cours sont l'identification du sexe ou de l'espèce, l'amplification sonore facilitant la communication et la thermorégulation. Cependant, on ne sait pas clairement parmi ces fonctions laquelle est la plus importante et à quels moments de leur croissance[41].

Différences entre les espèces et étapes de croissance

Comme pour les autres lambéosaurinés, on pense que la crête crânienne de Parasaurolophus changeait avec l'âge et qu'elle était caractéristique d'un dimorphisme sexuel chez les adultes. James Hopson, un des premiers chercheurs à avoir décrit les crêtes des lambeosaurinés pense que le P. cyrtocristatus avec sa petite crête était une femelle de P. tubicen[42]. Thomas Williamson croit plutôt que c'était un jeune P. tubicen[23]. Aucune de ces deux hypothèses n'a été unanimement reconnue. Comme seulement six bons crânes et une boîte crânienne d'un jeune ont été découverts, la mise au jour de nouveaux fossiles permettrait vraisemblablement de faire la lumière sur cette relation éventuelle. Williamson a noté que dans n'importe quel cas, le jeune Parasaurolophus possédait sûrement une crête petite et ronde comme P. cyrtocristatus, qui grandissait probablement de plus en plus vite à mesure que les individus approchaient la maturité sexuelle[23]. De nouvelles études plus récentes sur la boîte crânienne qui était au départ attribuée au Lambeosaurus, puis à présent à Parasaurolophus apportent des preuves de l'existence d'une petite crête tubulaire chez les jeunes.

Ce spécimen possède une petite dilatation vers le haut des os frontaux, qui était similaire mais plus petite que pour les spécimens adultes ; chez les adultes, les os frontaux formaient une plateforme qui supportait la base de la crête. Ce spécimen indique aussi que la croissance de la crête chez Parasaurolophus et le profil facial des jeunes individus diffèrent du modèle Corythosaurus-Hypacrosaurus-Lambeosaurus, en partie à cause du manque d'un fin cocon osseux dans la crête qui composait la partie supérieure de la crête chez les trois autres lambeosaurinés[27].

Hypothèses rejetées sur les fonctions

Des propositions se concentrent sur les adaptations à la vie aquatique, suivant l'hypothèse que les hadrosauridés étaient amphibiens. Ainsi, Alfred Sherwood Romer a suggéré en 1993 que cette crête permettait à l'animal de plonger en apnée[43], Martin Wilfarth pensait que c'était une attache pour une trompe mobile utilisée comme tuba et à attraper la nourriture[44], Charles Mortram Sternberg croyait que leur crête servait de pompe à air pour empêcher l'eau d'entrer dans les poumons[45], et Edwin Harris Colbert pensait qu'elle servait de réservoir à air pour plonger sous l'eau[46].

William Parks a proposé qu'elle était rattachée aux vertèbres par des ligaments ou des muscles, et aidait à bouger et à supporter la tête[6]. Othenio Abel a suggéré qu'elle était utilisée comme arme dans les combats entre ces espèces[47], et Angela Milner suggère qu'elle pouvait servir de déflecteur de feuilles, comme le casque des casuariidés[40].

Il a été également suggéré que la principale fonction de la crête était d'abriter des organes spéciaux. Halszka Osmólska a proposé qu'elle abritait des glandes à sel[48], et John Ostrom a proposé qu'elle abritait des zones plus larges pour l'épithélium olfactif permettant ainsi d'améliorer l'odorat des lambeosaurinés, qui n'avait pas vraiment de facultés pour se défendre[49]. Duane Gish a formulé, quant à lui, une proposition peu courante : la crête aurait abrité des glandes chimiques permettant à Parasaurolophus de cracher des jets de feu chimique à ses ennemis, comme l'actuel coléoptère bombardier[50].