« Barbiturique » : différence entre les versions

→Évocation dans les séries et les téléfilms : correction du lien vers l'épisode "Meurtre en musique" de la série "Columbo" |

Ajout de section - comparaison avec les bzd Balises : Nowiki dans un article Éditeur visuel |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

Les '''barbituriques''' appartiennent à une famille [[médicament]]euse agissant comme [[dépresseur]]s du [[système nerveux central]], et dont le spectre d'activité s'étend de l'effet [[sédatif]] à l'[[anesthésie]]. Certains sont aussi utilisés pour leurs vertus [[Antiépileptique|anticonvulsivantes]]. Tous sont dérivés de l'[[acide barbiturique]] et de ses homologues (acide thiobarbiturique, acide iminobarbiturique)<ref> |

Les '''barbituriques''' appartiennent à une famille [[médicament]]euse agissant comme [[dépresseur]]s du [[système nerveux central]], et dont le spectre d'activité s'étend de l'effet [[sédatif]] à l'[[anesthésie]]. Certains sont aussi utilisés pour leurs vertus [[Antiépileptique|anticonvulsivantes]]. Tous sont dérivés de l'[[acide barbiturique]] et de ses homologues (acide thiobarbiturique, acide iminobarbiturique)<ref>https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epi.12025<nowiki/>{{p.|381}}</ref>. Ils sont de nos jours beaucoup moins prescrits en raison de leurs effets indésirables, du risque d'abus, et de l'arrivée sur le marché de [[molécule]]s à l'action comparable mais aux effets secondaires réduits et à la toxicité limitée (entre autres les [[benzodiazépine]]s). |

||

En France, le phénobarbital (Gardénal) est le plus prescrit principalement par les neurologues pour ses propriétés antiépileptiques (anticonvulsivantes/myorelaxantes). |

En France, le phénobarbital (Gardénal) est le plus prescrit principalement par les neurologues pour ses propriétés antiépileptiques (anticonvulsivantes/myorelaxantes). |

||

| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||

* [[thiopental]] ([[hypnotique]]/[[anesthésiant]]). |

* [[thiopental]] ([[hypnotique]]/[[anesthésiant]]). |

||

}} |

}} |

||

== Comparaison avec les benzodiazépines == |

|||

Les deux familles de médicaments ont un canal d'action primaire commun, la [[Allostérie|modulation positive]] de la puissance des [[Récepteur GABAA|récepteurs GABA]]-A. Cependant, leur impact est légèrement différent: là où les [[Benzodiazépine|BZD]] augmentent le nombre d'ouvertures du canal ionique Cl-, les barbituriques en augmentent l'amplitude, un moyen d'action qui est moins sujet à un 'effet plafond' en cas de surdosage. Qui plus est les barbituriques peuvent également activer ce canal directement, là où les BZD ne font que renforcer l'action du [[Acide γ-aminobutyrique|GABA]] fabriqué naturellement par le corps.<ref>{{Article |langue=en |prénom1=Wolfgang |nom1=Löscher |prénom2=Michael A. |nom2=Rogawski |titre=How theories evolved concerning the mechanism of action of barbiturates |périodique=Epilepsia |volume=53 |numéro=s8 |date=2012 |issn=1528-1167 |doi=10.1111/epi.12025 |lire en ligne=https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/epi.12025 |consulté le=2020-03-15 |pages=12–25 }}</ref> Dans les deux cas cela permet de grandement dépolariser le neurone cible et d'inhiber son potentiel de stimulation par courant électrique, mais pas dans les mêmes proportions. |

|||

Les barbituriques sont de surcroit des antagonistes des [[Récepteur AMPA|récepteurs AMPA]] et inhibent l'action du [[Acide glutamique|glutamate]].<ref>{{Article |prénom1=Romain |nom1=Nardou |prénom2=Sumii |nom2=Yamamoto |prénom3=Asma |nom3=Bhar |prénom4=Nail |nom4=Burnashev |titre=Phenobarbital but Not Diazepam Reduces AMPA/kainate Receptor Mediated Currents and Exerts Opposite Actions on Initial Seizures in the Neonatal Rat Hippocampus |périodique=Frontiers in Cellular Neuroscience |volume=5 |date=2011-07-28 |issn=1662-5102 |pmid=21847371 |pmcid=3148783 |doi=10.3389/fncel.2011.00016 |lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3148783/ |consulté le=2020-03-15 }}</ref> Ils produisent donc la sédation par le biais de plusieurs canaux, ce qui augmente le risque de sédation excessive. |

|||

Le potentiel addictif des deux familles (surtout du fait de l'adaptation des récepteurs GABA-A-alpha1, qui induisent la majeure partie de la sédation)<ref>{{Article |prénom1=Tianze |nom1=Cheng |prénom2=Dominique Marie |nom2=Wallace |prénom3=Benjamin |nom3=Ponteri |prénom4=Mahir |nom4=Tuli |titre=Valium without dependence? Individual GABAA receptor subtype contribution toward benzodiazepine addiction, tolerance, and therapeutic effects |périodique=Neuropsychiatric Disease and Treatment |volume=14 |date=2018-05-23 |issn=1176-6328 |pmid=29872302 |pmcid=5973310 |doi=10.2147/NDT.S164307 |lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5973310/ |consulté le=2020-03-15 |pages=1351–1361 }}</ref> est néanmoins comparable; sur cet aspect là ni les BZD ni le [[zolpidem]] ou le [[zopiclone]] ne présentent un profil vraiment plus sûr et il convient de traiter ces substances avec la même prudence que pour les barbituriques. |

|||

On notera aussi que les BZD sont actifs à des doses bien moindres (typiquement moins de 10mg par prise contre plus de 100mg pour les barbituriques).<ref>{{Lien web|titre=Benzodiazepine Equivalents|url=https://fpnotebook.com/psych/cd/BnzdzpnEqvlnts.htm|site=fpnotebook.com|consulté le=2020-03-15}}</ref> |

|||

== Abus de barbituriques == |

== Abus de barbituriques == |

||

Version du 15 mars 2020 à 18:21

Les barbituriques appartiennent à une famille médicamenteuse agissant comme dépresseurs du système nerveux central, et dont le spectre d'activité s'étend de l'effet sédatif à l'anesthésie. Certains sont aussi utilisés pour leurs vertus anticonvulsivantes. Tous sont dérivés de l'acide barbiturique et de ses homologues (acide thiobarbiturique, acide iminobarbiturique)[1]. Ils sont de nos jours beaucoup moins prescrits en raison de leurs effets indésirables, du risque d'abus, et de l'arrivée sur le marché de molécules à l'action comparable mais aux effets secondaires réduits et à la toxicité limitée (entre autres les benzodiazépines).

En France, le phénobarbital (Gardénal) est le plus prescrit principalement par les neurologues pour ses propriétés antiépileptiques (anticonvulsivantes/myorelaxantes).

Origine du mot

Il existe plusieurs versions de l'origine du mot «barbiturique» :

- la première fait remonter cette origine à la date de la synthèse de l'acide barbiturique par Adolf von Baeyer, soit le 4 décembre 1864, jour de la Sainte-Barbe ;

- selon une autre version, rapportée par Michel Rosenzweig dans son livre les Drogues dans l'histoire, « barbiturique » viendrait du grec barbitos qui signifie « semblable à la lyre », parce que la molécule de l'acide en question présente la forme de cet instrument. Le suffixe « urique » est naturellement dérivé du mot urée ;

- Véronal (Gardénal) est l'ancien nom commercial de l'acide diéthylbarbiturique, tiré du fait qu'il a été inventé en 1903 par Hermann Emil Fischer, chimiste allemand travaillant à Vérone. Lorsqu'on dut trouver un nom pour une forme modifiée, la consigne des hommes de marketing pour faciliter son introduction et sa mémorisation tant par les médecins que par le public fut donc de « garder nal de Véronal ». Le nom Gardénal est resté.

L'acide barbiturique, que l'on obtient par action de l'ester malonique sur l'urée, est également désigné sous le nom de « malonylurée ».

Utilisation médicale

L'utilisation des barbituriques est aujourd'hui limitée à quelques produits (nombreux effets secondaires) anticonvulsivants, comme inducteurs de l'anesthésie générale et comme anesthésiant en milieu vétérinaire. Les molécules existantes sont (par dénomination commune internationale = DCI) :

- amobarbital (hypnotique) ;

- aprobarbital (hypnotique) ;

- barbital ;

- butabarbital (hypnotique) ;

- butalbital (sédatif) ;

- hexobarbital (hypnotique/anesthésiant) ;

- méphobarbital (anxiolytique) ;

- pentobarbital (hypnotique) ;

- phénobarbital (anticonvulsivant) ;

- sécobarbital (hypnotique) ;

- talbutal (hypnotique) ;

- thiobarbital (anesthésiant) ;

- thiopental (hypnotique/anesthésiant).

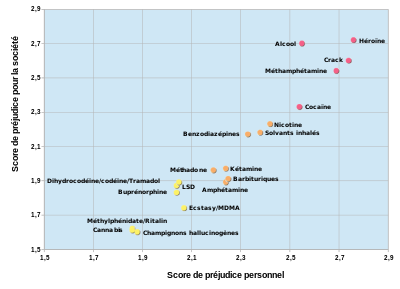

Comparaison avec les benzodiazépines

Les deux familles de médicaments ont un canal d'action primaire commun, la modulation positive de la puissance des récepteurs GABA-A. Cependant, leur impact est légèrement différent: là où les BZD augmentent le nombre d'ouvertures du canal ionique Cl-, les barbituriques en augmentent l'amplitude, un moyen d'action qui est moins sujet à un 'effet plafond' en cas de surdosage. Qui plus est les barbituriques peuvent également activer ce canal directement, là où les BZD ne font que renforcer l'action du GABA fabriqué naturellement par le corps.[2] Dans les deux cas cela permet de grandement dépolariser le neurone cible et d'inhiber son potentiel de stimulation par courant électrique, mais pas dans les mêmes proportions.

Les barbituriques sont de surcroit des antagonistes des récepteurs AMPA et inhibent l'action du glutamate.[3] Ils produisent donc la sédation par le biais de plusieurs canaux, ce qui augmente le risque de sédation excessive.

Le potentiel addictif des deux familles (surtout du fait de l'adaptation des récepteurs GABA-A-alpha1, qui induisent la majeure partie de la sédation)[4] est néanmoins comparable; sur cet aspect là ni les BZD ni le zolpidem ou le zopiclone ne présentent un profil vraiment plus sûr et il convient de traiter ces substances avec la même prudence que pour les barbituriques.

On notera aussi que les BZD sont actifs à des doses bien moindres (typiquement moins de 10mg par prise contre plus de 100mg pour les barbituriques).[5]

Abus de barbituriques

L'utilisation des barbituriques fut très répandue dans la première moitié du XXe siècle.

À dose modérée, ces médicaments entraînent un effet très proche de celui produit par l'intoxication alcoolique (ivresse). Les symptômes principaux sont une perte de la coordination motrice, un discours incohérent, des troubles du jugement. Ces effets ont parfois été recherchés dans une optique récréative, sédative ou pour les suicides.

Dans le cas d'un abus chronique se développe très rapidement une tolérance aux barbituriques, une dépendance physique et psychologique. La tolérance en particulier entraîne un rétrécissement de la zone comprise entre la dose nécessaire pour obtenir l'effet recherché et la dose mortelle. À un certain point, la dose requise devient supérieure à la dose létale, entraînant coma et décès sans prise en charge médicale urgente.

Historiquement, et bien que la plupart des patients aient retiré un bénéfice de la prise de barbituriques, la prévalence des toxicomanies, des accidents de sevrage (convulsions parfois mortelles) et des accidents d'intoxication due à un excès de barbituriques ont conduit l'industrie pharmaceutique au développement de thérapies alternatives (en particulier les benzodiazépines) qui ont fortement restreint l'utilisation des barbituriques.

Culture populaire

Évocation dans la littérature

- Par William Burroughs :

- Par Agatha Christie :

- Par Anne Hébert :

- Par George Orwell :

- 1984.

- Par Arthur Schnitzler :

- Par Hubert Selby :

- Par Frédéric Beigbeider :

- Par Pierre Michon :

- Par Stephen King :

Évocation au cinéma

- Étoile sans lumière de Marcel Blistène (1946)

- Les Sous-doués en vacances de Claude Zidi (1982)

- Officier et gentleman de Taylor Hackford (1982)

- Terminator 3 : Le Soulèvement des machines de Jonathan Mostow (2003)

- Enfin veuve de Isabelle Mergault (2008)

- Le Loup de Wall Street de Martin Scorsese (2013)

- Le crime de l'Orient-Express de Kenneth Branagh (2017)

Évocation dans les séries et les téléfilms

- Grey's Anatomy : saison 6, épisode 18

- Person of Interest : saison 3, épisode 12

- Urgences : saison 1, épisode 1 (épisode pilote)

- Inspecteur Barnaby : saison 4, épisode 6

- Columbo : Meurtre en musique, Inculpé de meurtre.

- Frequency : saison 1, épisode 10

- True Detective : saison 1, épisode 2

- Mad Men : saison 3, épisode 7

- Babylon Berlin : saison 1, épisode 7

- saison 4 de devious maids, épisode 5

- Murder she wrote: saison 4, épisode 12

Notes et références

- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/epi.12025p. 381

- (en) Wolfgang Löscher et Michael A. Rogawski, « How theories evolved concerning the mechanism of action of barbiturates », Epilepsia, vol. 53, no s8, , p. 12–25 (ISSN 1528-1167, DOI 10.1111/epi.12025, lire en ligne, consulté le )

- Romain Nardou, Sumii Yamamoto, Asma Bhar et Nail Burnashev, « Phenobarbital but Not Diazepam Reduces AMPA/kainate Receptor Mediated Currents and Exerts Opposite Actions on Initial Seizures in the Neonatal Rat Hippocampus », Frontiers in Cellular Neuroscience, vol. 5, (ISSN 1662-5102, PMID 21847371, PMCID 3148783, DOI 10.3389/fncel.2011.00016, lire en ligne, consulté le )

- Tianze Cheng, Dominique Marie Wallace, Benjamin Ponteri et Mahir Tuli, « Valium without dependence? Individual GABAA receptor subtype contribution toward benzodiazepine addiction, tolerance, and therapeutic effects », Neuropsychiatric Disease and Treatment, vol. 14, , p. 1351–1361 (ISSN 1176-6328, PMID 29872302, PMCID 5973310, DOI 10.2147/NDT.S164307, lire en ligne, consulté le )

- « Benzodiazepine Equivalents », sur fpnotebook.com (consulté le )

- (en) M. Taylor, K. Mackay, J. Murphy, A. McIntosh, C. McIntosh, S. Anderson et K. Welch, « Quantifying the RR of harm to self and others from substance misuse: results from a survey of clinical experts across Scotland », BMJ Open, vol. 2, no 4, , e000774–e000774 (DOI 10.1136/bmjopen-2011-000774, lire en ligne, consulté le )