« Leucémie aigüe myéloïde » : différence entre les versions

m correction d'un lien interne vers une redirection |

Traitement → infos sur l'allogreffe |

||

| Ligne 27 : | Ligne 27 : | ||

| Médicaments = cytarabine, daunorubicine, busulfan, midostaurine, |

| Médicaments = cytarabine, daunorubicine, busulfan, midostaurine, |

||

}} |

}} |

||

La {{Terme défini|leucémie aigüe myéloïde}} (LAM), aussi appelée '''leucémie aigüe myéloblastique''', est un [[cancer]] de type [[hémopathie maligne]] affectant les [[hématopoïèse|cellules hématopoïétiques]] de la [[moelle osseuse]]. Les cellules leucémiques, appelées ''[[blaste|blastes]]'', sont caractérisées par une incapacité à se différencier en cellules matures et par une prolifération et une division cellulaire incontrôlée<ref name="gdt">{{lien web|url=http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8441341 |titre=leucémie aiguë |auteur=Grand Dictionnaire Terminologique |lien auteur=Le Grand Dictionnaire terminologique |coauteurs=Office québécois de la langue française |date=2019 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=fr |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-28}}</ref>. Les LAM surviennent classiquement chez l'adulte au-delà de 40 ans, en particulier chez le [[Personne âgée|sujet âgé]] mais font également parties des cancers de l'enfant. La prise en charge est assurée par des [[Hématologue|médecins hématologues]], majoritairement en [[hôpital|milieu hospitalier]]. L'association de la chimiothérapie intensive et de l'allogreffe de moelle osseuse permet d'obtenir des rémissions complètes et durables voire des guérisons chez environ 20 à 40% des patients ; le pronostic est cependant largement déterminé par l'âge, la cytogénétique et la réponse au traitement<ref name="manuel_msd">{{lien web|url=https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/leucémies/leucémie-myéloïde-aiguë-lma |titre=Leucémie myéloïde aiguë (LMA) - Hématologie et oncologie - Édition professionnelle du Manuel MSD |auteur=MSD |lien auteur=Merck & Co. |coauteurs=Ashkan Emadi, Jennie York Law |date=décembre 2018 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=fr |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-29}}</ref>{{,}}<ref name="nci_pdq">{{lien web|url=https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-aml-treatment-pdq |titre=Adult Acute Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®)–Health Professional Version|auteur=National Cancer Institute |lien auteur= |

La {{Terme défini|leucémie aigüe myéloïde}} (LAM), aussi appelée '''leucémie aigüe myéloblastique''', est un [[cancer]] de type [[hémopathie maligne]] affectant les [[hématopoïèse|cellules hématopoïétiques]] de la [[moelle osseuse]]. Les cellules leucémiques, appelées ''[[blaste|blastes]]'', sont caractérisées par une incapacité à se différencier en cellules matures et par une prolifération et une division cellulaire incontrôlée<ref name="gdt">{{lien web|url=http://www.granddictionnaire.com/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8441341 |titre=leucémie aiguë |auteur=Grand Dictionnaire Terminologique |lien auteur=Le Grand Dictionnaire terminologique |coauteurs=Office québécois de la langue française |date=2019 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=fr |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-28}}</ref>. Les LAM surviennent classiquement chez l'adulte au-delà de 40 ans, en particulier chez le [[Personne âgée|sujet âgé]] mais font également parties des cancers de l'enfant. La prise en charge est assurée par des [[Hématologue|médecins hématologues]], majoritairement en [[hôpital|milieu hospitalier]]. L'association de la chimiothérapie intensive et de l'allogreffe de moelle osseuse permet d'obtenir des rémissions complètes et durables voire des guérisons chez environ 20 à 40% des patients ; le pronostic est cependant largement déterminé par l'âge, la cytogénétique et la réponse au traitement<ref name="manuel_msd">{{lien web|url=https://www.msdmanuals.com/fr/professional/hématologie-et-oncologie/leucémies/leucémie-myéloïde-aiguë-lma |titre=Leucémie myéloïde aiguë (LMA) - Hématologie et oncologie - Édition professionnelle du Manuel MSD |auteur=MSD |lien auteur=Merck & Co. |coauteurs=Ashkan Emadi, Jennie York Law |date=décembre 2018 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=fr |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-29}}</ref>{{,}}<ref name="nci_pdq">{{lien web|url=https://www.cancer.gov/types/leukemia/hp/adult-aml-treatment-pdq |titre=Adult Acute Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®)–Health Professional Version|auteur=National Cancer Institute |lien auteur=National Cancer Institute |coauteurs= |date=2019-02-08 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=en |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-28}}</ref>. |

||

Domaine d'intérêt pour la [[recherche médicale]], des progrès importants ont été accomplis au cours des [[années 2000]] et [[années 2010|2010]]. L’avènement de nouvelles techniques performantes en hématologie cellulaire, en [[biologie moléculaire]] et en [[cytogénétique]] a donné accès à une meilleure compréhension des mécanismes de la pathogénie des LAM. L'identification de nouvelles cibles thérapeutiques permet depuis 2015 de proposer des [[Thérapeutique ciblée|thérapies ciblées]] en alternative à la chimiothérapie cytotoxique. Ainsi, pour un sous-type particulier, la [[leucémie aiguë promyélocytaire]] avec mutation [[Protéine proleucémie myéloïde|PML]]-[[Récepteur de l'acide rétinoïque|RARA]], la chimiothérapie classique tend à ne plus être proposée en première ligne de traitement. |

Domaine d'intérêt pour la [[recherche médicale]], des progrès importants ont été accomplis au cours des [[années 2000]] et [[années 2010|2010]]. L’avènement de nouvelles techniques performantes en hématologie cellulaire, en [[biologie moléculaire]] et en [[cytogénétique]] a donné accès à une meilleure compréhension des mécanismes de la pathogénie des LAM. L'identification de nouvelles cibles thérapeutiques permet depuis 2015 de proposer des [[Thérapeutique ciblée|thérapies ciblées]] en alternative à la chimiothérapie cytotoxique. Ainsi, pour un sous-type particulier, la [[leucémie aiguë promyélocytaire]] avec mutation [[Protéine proleucémie myéloïde|PML]]-[[Récepteur de l'acide rétinoïque|RARA]], la chimiothérapie classique tend à ne plus être proposée en première ligne de traitement. |

||

| Ligne 321 : | Ligne 321 : | ||

L'allogreffe de moelle osseuse est le traitement préférentiel permettant d'atteindre le taux de rémissions durables le plus élevé mais au prix d'une prise en charge assez lourde. |

L'allogreffe de moelle osseuse est le traitement préférentiel permettant d'atteindre le taux de rémissions durables le plus élevé mais au prix d'une prise en charge assez lourde. |

||

Si l'allogreffe est refusée ou inappropriée, la chimiothérapie standard peut être poursuivie, par exemple par [[cytarabine]] haute dose, [[azacitidine]] ou [[clofarabine]]. Les autres options thérapeutiques sont les thérapies ciblées |

Si l'allogreffe est refusée ou inappropriée, la chimiothérapie standard peut être poursuivie, par exemple par [[cytarabine]] haute dose, [[azacitidine]] ou [[clofarabine]]. Les autres options thérapeutiques sont les thérapies ciblées. L'[[autogreffe]] de moelle osseuse est très rare<ref name="agbio2016">{{cite web |url=https://www.agence-biomedecine.fr/annexes/bilan2016/donnees/cellules/04-national/pdf/csh-national.pdf |title=Activité nationale de greffe de CSH (2016) |author=Agence de la biomédecine |authorlink=Agence de la biomédecine |coauthors= |date=2017 |format=pdf |work=www.agence-biomedecine.fr |publisher= |pages= |language=fr |archiveurl= |archivedate= |quote= |accessdate=2020-01-07}}</ref>. |

||

==== Allogreffe ==== |

==== Allogreffe ==== |

||

{{Article connexe|Transplantation de moelle osseuse}} |

{{Article connexe|Transplantation de moelle osseuse}} |

||

L'allogreffe de moelle osseuse est le seul traitement curatif des LAM. L'objectif est de détruire la moelle osseuse pathologique du patient puis d'en reconstituer une nouvelle moelle grâce à des [[Cellule souche hématopoïétique|cellules souches hématopoïétiques]] [[don de moelle osseuse|collectée chez un individu sain]]. La prise en charge thérapeutique est complexe et requiert un service d'hématologie adapté disposant de chambres protégées ainsi que d'autres infrastructures hospitalières ([[Thérapie cellulaire#Utilisation en routine|unité de thérapie cellulaire]], [[Pharmacie hospitalière|unité de préparation des chimiothérapies]], etc.) |

L'allogreffe de moelle osseuse est le seul traitement curatif des LAM. L'objectif est de détruire la moelle osseuse pathologique du patient puis d'en reconstituer une nouvelle moelle grâce à des [[Cellule souche hématopoïétique|cellules souches hématopoïétiques]] [[don de moelle osseuse|collectée chez un individu sain]]. La prise en charge thérapeutique est complexe et requiert un service d'hématologie adapté disposant de chambres protégées ainsi que d'autres infrastructures hospitalières ([[Thérapie cellulaire#Utilisation en routine|unité de thérapie cellulaire]], [[Pharmacie hospitalière|unité de préparation des chimiothérapies]], etc.)<ref>{{harvsp|Carreras|2019|p=27|id=ebmt2019}}</ref>. |

||

L'éligibilité à la greffe est évaluée [[Réunion de concertation pluridisciplinaire|collégialement]] et décidée en [[Décision médicale partagée|accord avec le patient]]. Les traitements nécessaires à la greffe possèdent une certaines toxicité et induisent une longue période d'[[aplasie]] et d'[[immunodépression]] avec un risque de complications et d'infections élevé. L'allogreffe est donc généralement réservée aux sujets « jeunes » (moins de 60 ans) et/ou en très bon état général qui pourront supporter cette prise en charge et tirer un bénéfice à long terme de la greffe<ref>{{harvsp|Ifrah|2018|p=77|id=college}}</ref>. |

L'éligibilité à la greffe est évaluée [[Réunion de concertation pluridisciplinaire|collégialement]] et décidée en [[Décision médicale partagée|accord avec le patient]]. Les traitements nécessaires à la greffe possèdent une certaines toxicité et induisent une longue période d'[[aplasie]] et d'[[immunodépression]] avec un risque de complications et d'infections élevé. L'allogreffe est donc généralement réservée aux sujets « jeunes » (moins de 60 ans) et/ou en très bon état général qui pourront supporter cette prise en charge et tirer un bénéfice à long terme de la greffe<ref>{{harvsp|Ifrah|2018|p=77|id=college}}</ref>. |

||

On peut distinguer sommairement 3 étapes<ref name="urlHématologie. Onco-hématologie - Présentation - EM consulte">{{cite web |url=https://www.em-consulte.com/article/677760/allogreffe-et-autogreffe-de-cellules-souches-hemat |title=Hématologie. Onco-hématologie - Présentation - EM consulte |author= |authorlink= |coauthors= |date=05/12/11 |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= |accessdate=2020-01-07}}</ref>. |

|||

On peut distinguer sommairement 3 étapes : |

|||

| ⚫ | Tout d'abord, le conditionnement préalable à la greffe avec [[irradiation corporelle totale]]<ref name="tbi_cr_uk">{{lien web|url=https://www.cancerresearchuk.org/about-cancer/acute-myeloid-leukaemia-aml/treating-aml/radiotherapy-aml/total-body-radiotherapy-tbi |titre=Total body radiotherapy (TBI) Acute myeloid leukaemia |auteur=Cancer Research UK |lien auteur= |coauteurs= |date=2019-07-16 |format= |site= |éditeur= |pages= |langue=en |archiveurl= |archivedate= |extrait= |consulté le=2019-12-29}}</ref>, administration d'[[immunosuppresseur]]s et de la chimiothérapie intensive. |

||

Les [[cellule souche hématopoïétique|cellules souches]] [[wikt:hétérologue#Français|hétérologues]] sont ensuite réinjectées. La troisième phase est la gestion de l'[[aplasie médullaire|Aplasie]] post-chimiothérapie des éventuelles complications et effets indésirables. |

|||

Le conditionnement permet l'induction d'une immunodépression en prévention du rejet de greffe et l'éradication du cancer. |

|||

# Conditionnement préalable à la greffe ː |

|||

Du point de vue immunologique, ces cellules extérieures (du « non-soi ») peuvent déclencher une réaction immunitaire contre les cellules du patient, conduisant aux effets « greffon vs. hôte » (GVHD) et « greffon vs. leucémie » (GvL). Le premier est un effet indésirable plus ou moins grave qui peut se manifester en diverses localisation (digestif, cutané, etc.) et correspond à une attaque des organes de l'hôte ; elle être aiguë ou chronique. |

|||

| ⚫ | |||

L'effet GvL est bénéfique puisque les cellules immunitaires du greffon vont cibler les cellules leucémiques et exercer ainsi un effet anticancéreux<ref name="urlAllogreffe de cellules souches | Société de leucémie et lymphome du Canada">{{cite web |url=https://www.sllcanada.org/traitement/types-de-traitement/greffe-de-cellules-souches/allogreffe |title=Allogreffe de cellules souches | Société de leucémie et lymphome du Canada |author= |authorlink= |coauthors= |date= |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= |accessdate=2020-01-07}}</ref>. |

|||

#* administration de la chimiothérapie intensive myéloablative ; |

|||

Outre la GVHD, les complications de l'allogreffe incluent : maladie veino-occlusive hépatique, toxicité des chimiothérapies, infections en lien avec l'immunodépression et l'aplasie, augmentation du risque de cancers secondaires, cytopénies durables nécessitant des transfusions<ref name="urlHématologie. Onco-hématologie - Présentation - EM consulte">{{cite web |url=https://www.em-consulte.com/article/677760/allogreffe-et-autogreffe-de-cellules-souches-hemat |title=Hématologie. Onco-hématologie - Présentation - EM consulte |author= |authorlink= |coauthors= |date=05/12/11 |format= |work= |publisher= |pages= |language= |archiveurl= |archivedate= |quote= |accessdate=2020-01-07}}</ref>. |

|||

# Injection des [[cellule souche hématopoïétique|cellules souches]] [[wikt:hétérologue#Français|hétérologues]] ; |

|||

# [[aplasie médullaire|Aplasie]] post-chimiothérapie : prévention et traitement des éventuelles complications. |

|||

En 2016, en France, un peu plus de 700 allogreffes ont été réalisées pour traiter des LAM<ref name=agbio2016/>. |

|||

Un essai clinique mené en [[Floride]] sur le [[transfert adoptif de cellules]] a amené à un cas de guérison en octobre 2017<ref>[https://www.celyad.com/fr/nouvelles/celyad-annonce-une-premiere-reponse-complete-chez-un-patient-atteint-de-lma-refractaire-et-recidivante-dans-l-essai-think "Octobre 2017,Celyad annonce une première réponse complète chez un patient atteint de LMA réfractaire et récidivante dans l’essai THINK"]</ref>{{,}}<ref>[https://www.celyad.com/files/library/Presskits/Decembre-2017/PressKit-Decembre-2017-(1).pdf "Ceylad, Dossier de presse, p9/22"]</ref>, suivant un principe assez voisin du traitement de la [[leucémie aiguë lymphoblastique]], alors que c'est un autre [[antigène]] caractéristique des cellules tumorales<ref>{{en}} [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5061308/ « Novel therapeutic options in Acute Myeloid Leukemia »], octobre 2016.</ref>{{,}}<ref>{{en}} [http://jnci.oxfordjournals.org/content/108/7/djv439/T1.expansion.html « Published results from clinical trials of CAR T-cells targeting hematologic malignancies »].</ref> qui était ciblé. |

Un essai clinique mené en [[Floride]] sur le [[transfert adoptif de cellules]] a amené à un cas de guérison en octobre 2017<ref>[https://www.celyad.com/fr/nouvelles/celyad-annonce-une-premiere-reponse-complete-chez-un-patient-atteint-de-lma-refractaire-et-recidivante-dans-l-essai-think "Octobre 2017,Celyad annonce une première réponse complète chez un patient atteint de LMA réfractaire et récidivante dans l’essai THINK"]</ref>{{,}}<ref>[https://www.celyad.com/files/library/Presskits/Decembre-2017/PressKit-Decembre-2017-(1).pdf "Ceylad, Dossier de presse, p9/22"]</ref>, suivant un principe assez voisin du traitement de la [[leucémie aiguë lymphoblastique]], alors que c'est un autre [[antigène]] caractéristique des cellules tumorales<ref>{{en}} [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5061308/ « Novel therapeutic options in Acute Myeloid Leukemia »], octobre 2016.</ref>{{,}}<ref>{{en}} [http://jnci.oxfordjournals.org/content/108/7/djv439/T1.expansion.html « Published results from clinical trials of CAR T-cells targeting hematologic malignancies »].</ref> qui était ciblé. |

||

| Ligne 345 : | Ligne 348 : | ||

Lors du diagnostic, le séquençage du génome permet d'identifier des mutations et donc les options de prescription de thérapies ciblées. |

Lors du diagnostic, le séquençage du génome permet d'identifier des mutations et donc les options de prescription de thérapies ciblées. |

||

Contrairement à la chimiothérapie cytotoxique classique, ces médicaments visent à neutraliser des anomalies de la machinerie cellulaire qui contribuent au développement du cancer. |

Contrairement à la chimiothérapie cytotoxique classique, ces médicaments visent à neutraliser des anomalies de la machinerie cellulaire qui contribuent au développement du cancer. |

||

En comparaison des autres formes de cancer on constate un nombre assez réduit de gènes mutés (jusqu'à 23 gènes susceptibles d'être mutés et en moyenne cinq)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=NIqNal1W9bw « Acute Myeloid Leukemia (AML) »], {{nobr|3 min 39 s/7 min 01 s}}.</ref>. Les six gènes les plus fréquemment mutés sont : ''[[FLT3]]'' (de 30 %<ref>[http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutemyeloidaml/detailedguide/leukemia-acute-myeloid-myelogenous-new-research « Quoi de neuf dans le traitement des leucémies aiguës myeloides »]</ref> à 55 %<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=NIqNal1W9bw "Acute Myeloid Leukemia (AML), 3 min 45 s/7 min"]</ref> des cas), ''[[NPM1]]'' (50 %) et ''[[DNMT3A]]''(50 %), ''[[IDH1]]'', ''[[IDH2]]'' (20 % des cas), ''[[TET2]]'' (18 %). Les mutations peuvent être concomittantes. |

En comparaison des autres formes de cancer on constate un nombre assez réduit de gènes mutés (jusqu'à 23 gènes susceptibles d'être mutés et en moyenne cinq)<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=NIqNal1W9bw « Acute Myeloid Leukemia (AML) »], {{nobr|3 min 39 s/7 min 01 s}}.</ref>. Les six gènes les plus fréquemment mutés sont : ''[[FLT3]]'' (de 30 %<ref>[http://www.cancer.org/cancer/leukemia-acutemyeloidaml/detailedguide/leukemia-acute-myeloid-myelogenous-new-research « Quoi de neuf dans le traitement des leucémies aiguës myeloides »]</ref> à 55 %<ref>[https://www.youtube.com/watch?v=NIqNal1W9bw "Acute Myeloid Leukemia (AML), 3 min 45 s/7 min"]</ref> des cas), ''[[NPM1]]'' (50 %) et ''[[DNMT3A]] ''(50 %), ''[[IDH1]]'', ''[[IDH2]]'' (20 % des cas), ''[[TET2]]'' (18 %). Les mutations peuvent être concomittantes. |

||

En cas de mutation du gène [[FLT3]], divers [[inhibiteur de kinase|inhibiteurs de protéines kinases]] peuvent être indiqués : la [[midostaurine]], {{Lien|langue=en|giltéritinib}}<ref name="PerlMartinelli2019">{{article|nom1=Perl|prénom1=Alexander E.|nom2=Martinelli|prénom2=Giovanni|nom3=Cortes|prénom3=Jorge E.|nom4=Neubauer|prénom4=Andreas|nom5=Berman|prénom5=Ellin|nom6=Paolini|prénom6=Stefania|nom7=Montesinos|prénom7=Pau|nom8=Baer|prénom8=Maria R.|nom9=Larson|prénom9=Richard A.|nom10=Ustun|prénom10=Celalettin|nom11=Fabbiano|prénom11=Francesco|nom12=Erba|prénom12=Harry P.|nom13=Di Stasi|prénom13=Antonio|nom14=Stuart|prénom14=Robert|nom15=Olin|prénom15=Rebecca|nom16=Kasner|prénom16=Margaret|nom17=Ciceri|prénom17=Fabio|nom18=Chou|prénom18=Wen-Chien|nom19=Podoltsev|prénom19=Nikolai|nom20=Recher|prénom20=Christian|nom21=Yokoyama|prénom21=Hisayuki|nom22=Hosono|prénom22=Naoko|nom23=Yoon|prénom23=Sung-Soo|nom24=Lee|prénom24=Je-Hwan|nom25=Pardee|prénom25=Timothy|nom26=Fathi|prénom26=Amir T.|nom27=Liu|prénom27=Chaofeng|nom28=Hasabou|prénom28=Nahla|nom29=Liu|prénom29=Xuan|nom30=Bahceci|prénom30=Erkut|nom31=Levis|prénom31=Mark J.|titre=Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or Refractory FLT3-Mutated AML|journal=New England Journal of Medicine|volume=381|numéro=18|année=2019|pages=1728–1740|issn=0028-4793|doi=10.1056/NEJMoa1902688}}</ref> |

En cas de mutation du gène [[FLT3]], divers [[inhibiteur de kinase|inhibiteurs de protéines kinases]] peuvent être indiqués : la [[midostaurine]], {{Lien|langue=en|giltéritinib}}<ref name="PerlMartinelli2019">{{article|nom1=Perl|prénom1=Alexander E.|nom2=Martinelli|prénom2=Giovanni|nom3=Cortes|prénom3=Jorge E.|nom4=Neubauer|prénom4=Andreas|nom5=Berman|prénom5=Ellin|nom6=Paolini|prénom6=Stefania|nom7=Montesinos|prénom7=Pau|nom8=Baer|prénom8=Maria R.|nom9=Larson|prénom9=Richard A.|nom10=Ustun|prénom10=Celalettin|nom11=Fabbiano|prénom11=Francesco|nom12=Erba|prénom12=Harry P.|nom13=Di Stasi|prénom13=Antonio|nom14=Stuart|prénom14=Robert|nom15=Olin|prénom15=Rebecca|nom16=Kasner|prénom16=Margaret|nom17=Ciceri|prénom17=Fabio|nom18=Chou|prénom18=Wen-Chien|nom19=Podoltsev|prénom19=Nikolai|nom20=Recher|prénom20=Christian|nom21=Yokoyama|prénom21=Hisayuki|nom22=Hosono|prénom22=Naoko|nom23=Yoon|prénom23=Sung-Soo|nom24=Lee|prénom24=Je-Hwan|nom25=Pardee|prénom25=Timothy|nom26=Fathi|prénom26=Amir T.|nom27=Liu|prénom27=Chaofeng|nom28=Hasabou|prénom28=Nahla|nom29=Liu|prénom29=Xuan|nom30=Bahceci|prénom30=Erkut|nom31=Levis|prénom31=Mark J.|titre=Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or Refractory FLT3-Mutated AML|journal=New England Journal of Medicine|volume=381|numéro=18|année=2019|pages=1728–1740|issn=0028-4793|doi=10.1056/NEJMoa1902688}}</ref> |

||

, le {{Lien|langue=en|quizartinib}} en association ou non à la chimiothérapie<ref name="pmid27014400">{{article|vauthors=Starr P |titre=Midostaurin the First Targeted Therapy to Improve Survival in AML: Potentially Practice-Changing |journal= |

, le {{Lien|langue=en|quizartinib}} en association ou non à la chimiothérapie<ref name="pmid27014400">{{article|vauthors=Starr P |titre=Midostaurin the First Targeted Therapy to Improve Survival in AML: Potentially Practice-Changing |journal=Am Health Drug Benefits |volume=9 |numéro=Spec Issue |pages=1–21 |date=février 2016 |pmid=27014400 |pmc=4782225 |doi= |url= |issn= |consulté le=2019-12-05}}</ref>{{,}}<ref>[http://www.lemoniteurdespharmacies.fr/actu/actualites/actus-socio-professionnelles/160219-leucemie-une-molecule-de-novartis-multiplie-par-3-l-esperance-de-vie.html « Leucémie, une molécule de Novartis multiplie par trois l’espérance de vie »], ''Moniteur des pharmacie''</ref>. |

||

Il a été identifié que des mutations de l'[[isocitrate déshydrogénase]] (IDH), une enzyme impliquée dans le [[cycle de Krebs|métabolisme énergétique cellulaire]], peuvent promouvoir la prolifération des cellules leucémique. Ainsi, il a été développer des inibiteurs de l'IDH : l'[[énasidénib]] (inhibiteur de l'[[IDH2]]) et l'[[ivosidénib]] (inhibiteur de l'[[IDH1]])<ref>{{article |langue=en |auteur= |titre=Isocitrate dehydrogenase mutations in myeloid malignancies |périodique=[[Nature (revue)]] |année=2017 |url=http://www.nature.com/leu/journal/vaop/ncurrent/full/leu2016275a.html |volume= |numéro=31 |pages=272–281 |doi=10.1038/leu.2016.275 |zbl= |champ libre=Review "[[Leukemia (revue)|Leukemia]]" published online 11 November 2016 }}</ref>{{,}}<ref>[http://www.ashclinicalnews.org/hematology-pipeline-update-ag-221-clinical-results-promise-revolutionary-approach-in-aml-2/ "Ash, Clinicak News, 21 octobre 2016, AG-221 Clinical Results Promise “Revolutionary” Approach in AML"]</ref>. |

Il a été identifié que des mutations de l'[[isocitrate déshydrogénase]] (IDH), une enzyme impliquée dans le [[cycle de Krebs|métabolisme énergétique cellulaire]], peuvent promouvoir la prolifération des cellules leucémique. Ainsi, il a été développer des inibiteurs de l'IDH : l'[[énasidénib]] (inhibiteur de l'[[IDH2]]) et l'[[ivosidénib]] (inhibiteur de l'[[IDH1]])<ref>{{article |langue=en |auteur= |titre=Isocitrate dehydrogenase mutations in myeloid malignancies |périodique=[[Nature (revue)]] |année=2017 |url=http://www.nature.com/leu/journal/vaop/ncurrent/full/leu2016275a.html |volume= |numéro=31 |pages=272–281 |doi=10.1038/leu.2016.275 |zbl= |champ libre=Review "[[Leukemia (revue)|Leukemia]]" published online 11 November 2016 }}</ref>{{,}}<ref>[http://www.ashclinicalnews.org/hematology-pipeline-update-ag-221-clinical-results-promise-revolutionary-approach-in-aml-2/ "Ash, Clinicak News, 21 octobre 2016, AG-221 Clinical Results Promise “Revolutionary” Approach in AML"]</ref>. |

||

| Ligne 356 : | Ligne 359 : | ||

La {{Lien|langue=en|norethandrolone}} améliore légèrement la survie des malades, en particulier âgés<ref>{{en}} « [http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.67.6213 Addition of Androgens Improves Survival in Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia: A GOELAMS Study] », ''[[Journal of Clinical Oncology]]''.</ref>, en phase de consolidation du traitement. |

La {{Lien|langue=en|norethandrolone}} améliore légèrement la survie des malades, en particulier âgés<ref>{{en}} « [http://ascopubs.org/doi/full/10.1200/JCO.2016.67.6213 Addition of Androgens Improves Survival in Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia: A GOELAMS Study] », ''[[Journal of Clinical Oncology]]''.</ref>, en phase de consolidation du traitement. |

||

Divers autres thérapies ciblées peuvent être utilisées ou font l'objet de recherches cliniques {{ |

Divers autres thérapies ciblées peuvent être utilisées ou font l'objet de recherches cliniques {{gemtuzumab ozogamicine}}, {{Lien|langue=en|glasdegib}}, [[venetoclax]], liposomes mélangeant daunorubicine et cytarabine. |

||

=== Traitement des rechutes === |

=== Traitement des rechutes === |

||

| Ligne 388 : | Ligne 391 : | ||

* {{Ouvrage|langue=fr |prénom1=Stéphane |nom1=Vignot |directeur1=oui |responsabilité1=rédacteur |prénom2=Jean-Charles |nom2=Soria |directeur2=oui | prénom3=Stéphane|nom3=de Botton| auteur institutionnel=Gustave Roussy & Université Paris Sud XI |titre=Cours de chimiothérapie antitumorale et traitement médical du cancer |lieu=Paris |année=2018 |mois=janvier |numéro d'édition=32 |pages totales=534 |isbn=978-2-9555469-9-4 |consulté le=8 décembre 2019 |numéro chapitre=83 |titre chapitre=Leucémies aiguës myéloïdes|plume=oui|id=igr2017}} |

* {{Ouvrage|langue=fr |prénom1=Stéphane |nom1=Vignot |directeur1=oui |responsabilité1=rédacteur |prénom2=Jean-Charles |nom2=Soria |directeur2=oui | prénom3=Stéphane|nom3=de Botton| auteur institutionnel=Gustave Roussy & Université Paris Sud XI |titre=Cours de chimiothérapie antitumorale et traitement médical du cancer |lieu=Paris |année=2018 |mois=janvier |numéro d'édition=32 |pages totales=534 |isbn=978-2-9555469-9-4 |consulté le=8 décembre 2019 |numéro chapitre=83 |titre chapitre=Leucémies aiguës myéloïdes|plume=oui|id=igr2017}} |

||

* {{Ouvrage|nom1=Carreras|prénom1=Enric|nom2=Dufour|prénom2=Carlo |nom3=Mohty |prénom3=Mohamad|nom4=Kröger |prénom4=Nicolaus |titre=The EBMT Handbook|sous-titre=Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies|éditeur=Springer|year=2019|langue=en |auteur institutionnel=European Society for Bone Marrow Transplantation|pages totales=688|consulté le=8 janvier 2020|lieu=Cham, Switzerland| isbn=978-3-030-02278-5|isbn erroné=978-3-030-02277-8 |lire en ligne=https://www.ebmt.org/education/ebmt-handbook| format électronique=pdf| doi=10.1007/978-3-030-02278-5|plume=oui|id=ebmt2019}} |

|||

== Voir aussi == |

== Voir aussi == |

||

Version du 8 janvier 2020 à 01:43

| Causes | radiations, benzène |

|---|---|

| Symptômes | infections, saignements |

| Complications | Réaction du greffon contre l'hôte (GvH) |

| Diagnostic | Hémogramme, myélogramme, cytogénétique |

|---|---|

| Traitement | Chimiothérapie anticancéreuse, thérapie ciblée, allogreffe de moelle osseuse |

| Médicament | cytarabine, daunorubicine, busulfan, midostaurine, |

| Spécialité | Oncologie et hématologie |

| CIM-10 | C92.0 |

|---|---|

| CIM-9 | 205.0 |

| ICD-O | M9861/3 |

| OMIM | 601626 |

| DiseasesDB | 203 |

| MedlinePlus | 000542 |

| eMedicine | 197802 |

| MeSH | D015470 |

| Patient UK | Acute-myeloid-leukaemia-pro |

La leucémie aigüe myéloïde (LAM), aussi appelée leucémie aigüe myéloblastique, est un cancer de type hémopathie maligne affectant les cellules hématopoïétiques de la moelle osseuse. Les cellules leucémiques, appelées blastes, sont caractérisées par une incapacité à se différencier en cellules matures et par une prolifération et une division cellulaire incontrôlée[1]. Les LAM surviennent classiquement chez l'adulte au-delà de 40 ans, en particulier chez le sujet âgé mais font également parties des cancers de l'enfant. La prise en charge est assurée par des médecins hématologues, majoritairement en milieu hospitalier. L'association de la chimiothérapie intensive et de l'allogreffe de moelle osseuse permet d'obtenir des rémissions complètes et durables voire des guérisons chez environ 20 à 40% des patients ; le pronostic est cependant largement déterminé par l'âge, la cytogénétique et la réponse au traitement[2],[3].

Domaine d'intérêt pour la recherche médicale, des progrès importants ont été accomplis au cours des années 2000 et 2010. L’avènement de nouvelles techniques performantes en hématologie cellulaire, en biologie moléculaire et en cytogénétique a donné accès à une meilleure compréhension des mécanismes de la pathogénie des LAM. L'identification de nouvelles cibles thérapeutiques permet depuis 2015 de proposer des thérapies ciblées en alternative à la chimiothérapie cytotoxique. Ainsi, pour un sous-type particulier, la leucémie aiguë promyélocytaire avec mutation PML-RARA, la chimiothérapie classique tend à ne plus être proposée en première ligne de traitement.

Épidémiologie

Incidence

Les LAM peuvent survenir à tout âge mais affectent surtout l'adulte après 50 ans. Durant la décennie 2010, l'âge médian de diagnostic était compris entre 64 et 72 ans selon les pays et les années.

| Épidémiologie des LAM | ||||

| Paramètre | France[4] | Europe[5],[6] | États-Unis[7] | Monde[8] |

|---|---|---|---|---|

| Prévalence (pour 100 000 hab.) | 11[9] | |||

| Incidence (pour 100 000 hab.) | 2,3 (F) / 3,1 (H) (2018) | 2 - 3 | 3,5 (F) - 5,2 (H) (2012-2016) | |

| Sex ratio (H/F) | 1,3 | 1,2 | 1,5 | |

| Proportion des hémopathies | 7,6% | |||

| Proportion des cancers | 0,9% | 1,2% | ||

La population pédiatrique (0-19 ans) est peu affectée par les LAM : l'incidence est faible avec, en 2017, une incidence de 0,9 %[10]. Ces patients sont davantage touchés par un autre sous-type de leucémie : la leucémie aiguë lymphoblastique qui représente environ 80 % des cas de leucémie de l'enfant contre 20 % pour les LAM[11].

Mortalité

Le taux de mortalité standardisé sur l'âge lié aux LAM est estimé à 1,3 pour 100 000 personnes en 2017 par le Global Burden of Disease[12]. Pour la population pédiatrique (0 à 19 ans) il est plus faible à 0,4 pour 100 000 personnes.

Pathogénie, causes, facteurs de risque

Pathogénie

Les hémopathies malignes dont les LAM font partie peuvent être globalement caractérisées en fonction de deux attributs : la prolifération des cellules sanguines et la capacité à la maturation. Les cellules retrouvées dans les LAM possèdent conjointement l'altération de ces deux traits. Les blastes ont perdus leur capacité de différentiation en cellules sanguines matures (polynuclaires, monocytes, plaquettes, érythrocytes). Ils échappent également aux signaux et mécanismes de régulation de la division cellulaire et prolifèrent librement.

Causes

Les cancers et les leucémies n'ont pas de cause unique connue, mais leur développement est cependant associé à certains facteurs environnementaux ou anomalies génétiques. Le Centre international de recherche sur le cancer, une l'agence de l'OMS, est en notamment en charge de l'évaluation et classification des agents physiques, chimiques et biologiques en fonction de leur effet cancérogène. Certains d'entre eux favorisent particulièrement l'apparition de leucémies dont les LAM[13],[14].

Rayonnements ionisants

Les rayonnements ionisants sont des particules assez énergétiques pour casser les liaisons chimiques entre atomes et donc altérer les molécules. La découverte de la radioactivité et son utilisation croissante au cours du XXe siècle ont fait rapidement apparaître les risques de l'exposition aux radiations pour la santé. Le développement de la radiobiologie a par la suite permis d'établir que radiations provoquent des anomalies au niveau de l'ADN, et augmentent le risque de survenue de cancer et particulièrement de leucémies. Marie Curie et Irène Joliot-Curie sont ainsi décédées de leucémies probablement radio-induites du fait de leur travaux sur la radioactivité[15],[16].

L'étude INWORKS, publiée dans le Lancet Haematology en 2015, portant sur une cohorte d'un peu plus de 300 000 travailleurs du nucléaire dans 3 pays, conclue à une augmentation du risque de leucémie même lors de faibles expositions[17].

Agents chimiques

Des agents chimiques dont des médicaments et en particulier les chimiothérapies cytotoxiques sont identifiés comme pourvoyeurs de leucémies. Commes les radiations, ils peuvent altérer directement le génome et causent des mutations délétères.

L'exposition au benzène est une cause connue de développement de LAM, classé depuis 1979 comme cancérigène du groupe 1 par le CIRC[18],[19],[20].

Le glyphosate est classé comme probablement cancérogène pour l’Homme (groupe 2A) mais il n'est pas retrouvé de lien avec les LAM avec un fort niveau de preuve[21] ; malgré que les données soient limitées, un lien reste suspecté[22],[23].

Médicaments identifiés comme leucémogènes[24] :

- les anthracyclines (doxorubicine, daunorubicine, etc.) et apparentés (mitoxantrone) sont des molécules anticancéreuses connues pour être leucémogènes ;

- les agents alkylants (busulfan, etc.) ;

- les antimétabolites (cytarabine) ;

- les épidophylotoxines : étoposide[25].

-

Benzène C6H6

-

Doxorubicine

-

Étoposide

Agents biologiques

Les facteurs de risque biologiques de LAM inclus :

- la transformation (ou acutisation[a]) d'autres hémopathies telles que les syndrome myélodysplasiques ou les syndromes myéloprolifératifs (leucémie myéloïde chronique, etc.) ;

- l'immunosuppression, qu'elle soit constitutionnelle ou bien induites par les médicaments (évérolimus, ciclosporine, acide mycophénolique, anti-TNF);

- altérations et mutations génétiques[26]:

- agents viraux : HTLV1, EBV;

- maladies auto-immunes[27].

Signes cliniques

La présentation clinique des LAM est généralement peu spécifique, le diagnostic ne peut être posé sur les seuls symptômes. Ces derniers résultent de l'infiltration de la moelle osseuse et/ou d'autres organes par les cellules leucémique (blastes)[28],[29],[30],[31]

Insuffisance médullaire

L'envahissement de la moelle osseuse par les cellules leucémiques va perturber l'hématopoïèse c'est-à-dire la création de nouvelles cellules sanguines. Trois type de cellules (ou lignées) sont habituellement produites dans la moelle : les globules rouges (érythrocytes), les globules blancs (notamment les polynucléaires neutrophiles) et les plaquettes (thrombocytes). Le dysfonctionnement de la moelle peut aller de la cytopénie (une seul lignée cellulaire touchée) à l'aplasie médullaire (déficit complet en cellules sanguines des trois lignées). Les symptômes associés dépendent du type de cytopénie. Les cytopénies peuvent être diagnostiquées devant la manifestation de symptômes cliniques ou bien sur un bilan biologique de routine chez un individu asymptomatique.

Atteinte de la lignée rouge

Un déficit quantitatif en globules rouges est objectivé par la concentration totale d'hémoglobine dans le sang et est appelé anémie. La tolérance du patient à l'anémie est généralement liée à la vitesse d'apparition : en cas d'installation à bas bruit, l'organisme s'adapte via des systèmes de compensation et aucun symptôme n'est présent. Un déclenchement rapide s'accompagnera au contraire d'un retentissement clinique avec notamment dyspnée, asthénie, pâleur.

Atteinte de la lignée blanche

Le principal problème est la diminution des polynucléaires neutrophiles (PNN) : ces cellulles appartiennent au système immunitaire inné et forment la première ligne de défense contre les infections, principalement bactériennes et fongiques. Selon l'importance du déficit on parlera de neutropénie ou d'agranulocytose. Le sujet neutropénique est extrêmement vulnérables aux infections. L'apparition d'une fièvre dans ce contexte est appelée neutropénie fébrile, c'est une urgence thérapeutique nécessitant le plus souvent une prise en charge en milieu hospitalier avec administration d'un antibiotique.

On peut parler de leucémie « hyperleucocytaire » (excès de globules blancs) tout en observant une neutropénie : un pourcentage élevé de leucocytes sont en fait des blastes avec parallèlement une chute du nombre polynucléaires normaux.

Atteinte de la lignée plaquettaire

Le diminution du nombre de plaquettes dans le sang expose à un risque de saignements importants ou spontannés. Cliniquement, des signes cutanés comme un purpura, des pétéchies ou des ecchymoses peuvent traduire l'inefficacité de l'hémostase.

Des troubles de la coagulation importants sont en particulier observés lors du stade initial de la leucémie aiguë promyélocytaire. Une consommation des plaquettes entraînée par la coagulation intravasculaire disséminée peut aggraver la thrombopénie.

Syndrome tumoral

Le syndrome tumoral est lié à la dissémination des blastes hors de la moelle osseuses et de la accumulation dans les organes. Cela peut provoquer[32] :

- Augmentations de volumes de certains organes : splénomégalie, hépatomégalie ;

- Douleurs articulaires ;

- Atteintes cutanées : sudation nocturne;

- Atteinte muqueuse : notamment une hypertrophie gingivale (augmentation du volume des gencives);

- Atteinte neuro-méningée : envahissement par les blastes du système nerveux central ;

- Autres: syndrome de lyse, perturbation de l'équilibre des ions dans le sang (natrémie, kaliémie, calcémie, etc.).

Le syndrome de leucostase est observé en cas d'infiltration massive des organes par les cellules leucémique. Il se manisfeste par une forte hyperleucocytose, une fièvre et des symptômes respiratoires et ou neurologiques. Ce syndrome est une urgence thérapeutique dont l'issue peut être fatale par défaillance respiratoire : un traitement cytoréducteur, par exemple par hydroxyurée, doit être introduit pour diminuer l'infiltration blastique.

Le syndrome de lyse est lié à la destruction des blastes : les composants cellulaires sont alors relargués dans le sang dont les concentrations en ions (potassium, phosphate) sont modifiées, pouvant entraîner notamment une hyperkaliémie, délétère pour le rythme cardiaque. La concentration en acide urique peut aussi augmenter et conduire à des atteintes rénales en cas de formation de cristaux d'urates. La prise en charge du syndrome de lyse vise à rétablir un ionogramme normal par hydratation et administration d'électrolytes ; l'hyperuricémie peut être traitée par rasburicase, une enzyme qui dégrade l'acide urique.

Diagnostic

L'examen clinique du patient permet surtout de dépister des signes d'hémopathie maligne. Le diagnostic repose essentiellement sur un bilan biologique élargi comprenant : hémogramme (NFS), myélogramme ou biopsie ostéomédullaire, immunophénotypage, caryotype, cytogénétique et séquençage de gènes[33].

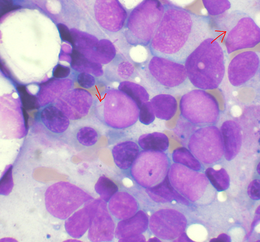

L'examen de la moelle osseuse permet de définir l'aspect morphologique des cellules et est la première étape d'orientation du diagnostic. Le diagnostic de leucémie aiguë est posé en présence de plus de 20% de cellules immatures, les blastes. L'examen de l'expression de divers récepteurs (les CD) par immuno-phénotypage permet de classifier le stade et la lignée à laquelle les cellules appartiennent.

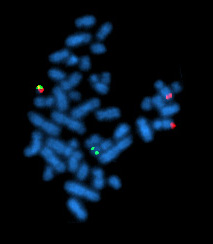

Le caryotype et l'étude du génome permettent l'identification d'anomalies chromosomiques (délétions, inversions, translocations) ; 50 à 60 % des LAM présentent des anomalies du caryotype. Il est également recherché des mutations génétiques. Ces analyses sont déterminantes pour évaluer le pronostic et les options thérapeutiques.

Avant le développement des techniques de phénotypage et de cytogénétique, le diagnostic des LAM était s'appuyait majoritairement sur la morphologie cellulaire et était guidé par la classification French-American-British (FAB). Les nouvelles techniques d'étude de l'ADN ont permis de constituer la nouvelle classification OMS qui a remplacé la FAB : sa catégorisation est plus fine et s'appuie sur les anomalies chromosomiques et/ou génétiques.

En dehors des classification, on peut aussi distinguer 3 types de LAM [34]:

- les LAM de novo ;

- les LAM secondaires à un syndrome myélodysplasique ou à un syndrome myéloprolifératif ;

- les LAM induites par les cytotoxiques et/ou les radiations.

Classification

De part les cellules affectées et les mutations en jeu, les leucémies aiguës myéloïdes sont un ensemble disparate qui a fait l'objet de catégorisation. La FAB (French-American-British) est la plus ancienne et a été remplacée par la classification OMS parue en 2008. Bien que la FAB soit obsolète, il est encore habituel de rencontrer les termes diagnostics s'y rapportant (LAM0, LAM3, etc.).

Organisation Mondiale de la Santé

La classification OMS des LAM est celle actuellement utilisée pour les diagnostics. Initialement publiée en 2008, elle a été actualisée en 2016 et publiée dans Blood (revue d'hématologie de référence)[35].

| Classification OMS 2016 des leucémies aiguës myéloïdes et néoplasies liées | |||

| Nom | Description | ICD-O | |

|---|---|---|---|

| LAM avec anomalies cytogénétiques récurrentes |

|

Multiple | |

| LAM avec anomalies associées aux myélodysplasies | Regroupe les LAM associées aux SMD dépourvues des anomalies moléculaires précédemennt citées ; elles sont généralement associées à un pronostic défavorable.

|

M9895/3 | |

| LAM post-traitement | Groupe incluant les leucémies survenant après chimiothérapie ou exposition aux radiations. | M9920/3 | |

| LAM, sans autre indication | Groupe incluant les sous-types ne rentrant pas dans d'autres catégories. | ||

| Sarcome myéloïde | |||

| Proliférations myéloïdes associées à la trisomie 21 |

|

M9861/3 | |

| Leucémie dérivée des cellules dendritiques plasmocytoïdes | Autrefois connu sous le nom leucémie/lymphome à cellules NK

Également appelée : néoplasme à cellules dendritiques plasmacytoïdes blastiques (NCDPB) |

||

| Leucémies aiguës de lignée ambiguë |

|

||

FAB (French-American-British)

La classification FAB (French-American-British, 1976)[36] est l'ancienne classification, aujourd'hui abandonnée. Elle se base la morphologie et la quantité de cellules observées sur le myélogramme.

| Classification FAB des LAM | ||

| LAM | Description | Proportion |

|---|---|---|

| LAM 0 | indifférenciée | 5 % des cas |

| LAM 1 | myéloblastique sans différenciation | 15 % des cas |

| LAM 2 | myéloblastique avec différenciation | 25 % des cas |

| LAM 3 | promyélocytaire | 10 % des cas |

| LAM 4 | myélomonocytaire | 20 % des cas |

| LAM 4Eo | myélomonocytaire avec éosinophilie | 5 % des cas |

| LAM 5 | monoblastique (sans différenciation : M5a, avec différenciation : M5b) | 10 % des cas |

| LAM 6 | érythroblastique ou érythroleucémie | 5 % des cas |

| LAM 7 | mégacaryoblastique | 5 % des cas |

Cette classification n'a pas d'impact en termes de pronostic ou de traitement à mettre en œuvre à la différence d'une analyse portant sur l'étude des gènes mutés[37].

Traitement

Le traitement curatif des leucémies aiguës myéloïdes est la chimiothérapie intensive associée à l'allogreffe de cellules souches hématopoïétiques[38] (à l'exception de la LA promyélocytaire).

La prise en charge dépend de nombreux éléments liés à la fois au patient et à la leucémie. L'âge, l'état général, les comorbidités et les souhaits du patient sont notamment des facteurs prépondérants. Le type de leucémie aiguë et la génétique orientent ensuite les options thérapeutiques, notamment concernant les thérapies ciblées. Les décisions de traitement sont prises à l'issues de réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP).

Le traitement classique est une succession de cures de chimiothérapie en plusieurs phases : l'induction, la consolidation puis, si le patient est éligible, l'intensification thérapeutique avec allogreffe de moelle osseuse.

La radiothérapie n'est pas un traitement standard des LAM étant donné qu'il n'existe pas de localisation unique de la maladie comme pour une tumeur solide. Elle est cependant utilisée pour prévenir ou traiter une atteinte neuro-méningée, c'est-à-dire lorsque les cellules leucémiques sont retrouvées dans le système nerveux central (cerveau, moelle épinière)[39]. D'autres situations particulières peuvent nécessiter un recours à la radiothérapie (localisation testiculaire, sarcome myéloïde)[40].

Le traitement de la leucémie aiguë promyélocytaire (LAP) est un cas particulier et repose sur l' association d'acide tout-trans rétinoïque (ATRA) et de trioxyde d'arsenic (ATO) permettant d'atteindre des taux de rémissions supérieurs à 90%

La prise en charge du cancer est associé à de nombreux soins de supports indispensables : prévention et gestion des effets indésirables des chimiothérapies, suivi nutritionnel, dépistage de symptômes dépressifs, traitement de la douleur et mise en place des soins palliatifs adaptés si nécessaires.

Induction

L'induction vise à induire une rémission complète (CR) sur les plans clinique et biologique par la chimiothérapie. Le protocole 3+7, à base de cytarabine et d'anthracycline (daunorubicine ou idarubicine), est classiquement prescrit[41] ; ce traitement provoque chez le patient une aplasie médullaire profonde de trois à quatre semaines, durant lesquelles ce dernier doit bénéficier d'une surveillance rapprochée dans un service d'hématologie spécialisé afin de prévenir les risques hémorragiques et infectieux.

En alternative à l'induction classique, d'autres molécules peuvent être employées comme la décitabine[42].

Consolidation

La suite du traitement dépend dans une large mesure du pronostic de la LAM, de la réponse à la chimiothérapie d'induction (obtention d'une rémission complète), du patient (âge, comorbidités, etc.) et de ses souhaits de traitement. Les traitement de consolidation vise à éliminer les cellules leucémique résiduelles et à ainsi prévenir les récidives[43]. L'allogreffe de moelle osseuse est le traitement préférentiel permettant d'atteindre le taux de rémissions durables le plus élevé mais au prix d'une prise en charge assez lourde.

Si l'allogreffe est refusée ou inappropriée, la chimiothérapie standard peut être poursuivie, par exemple par cytarabine haute dose, azacitidine ou clofarabine. Les autres options thérapeutiques sont les thérapies ciblées. L'autogreffe de moelle osseuse est très rare[44].

Allogreffe

L'allogreffe de moelle osseuse est le seul traitement curatif des LAM. L'objectif est de détruire la moelle osseuse pathologique du patient puis d'en reconstituer une nouvelle moelle grâce à des cellules souches hématopoïétiques collectée chez un individu sain. La prise en charge thérapeutique est complexe et requiert un service d'hématologie adapté disposant de chambres protégées ainsi que d'autres infrastructures hospitalières (unité de thérapie cellulaire, unité de préparation des chimiothérapies, etc.)[45].

L'éligibilité à la greffe est évaluée collégialement et décidée en accord avec le patient. Les traitements nécessaires à la greffe possèdent une certaines toxicité et induisent une longue période d'aplasie et d'immunodépression avec un risque de complications et d'infections élevé. L'allogreffe est donc généralement réservée aux sujets « jeunes » (moins de 60 ans) et/ou en très bon état général qui pourront supporter cette prise en charge et tirer un bénéfice à long terme de la greffe[46].

On peut distinguer sommairement 3 étapes[47]. Tout d'abord, le conditionnement préalable à la greffe avec irradiation corporelle totale[48], administration d'immunosuppresseurs et de la chimiothérapie intensive. Les cellules souches hétérologues sont ensuite réinjectées. La troisième phase est la gestion de l'Aplasie post-chimiothérapie des éventuelles complications et effets indésirables.

Le conditionnement permet l'induction d'une immunodépression en prévention du rejet de greffe et l'éradication du cancer. Du point de vue immunologique, ces cellules extérieures (du « non-soi ») peuvent déclencher une réaction immunitaire contre les cellules du patient, conduisant aux effets « greffon vs. hôte » (GVHD) et « greffon vs. leucémie » (GvL). Le premier est un effet indésirable plus ou moins grave qui peut se manifester en diverses localisation (digestif, cutané, etc.) et correspond à une attaque des organes de l'hôte ; elle être aiguë ou chronique. L'effet GvL est bénéfique puisque les cellules immunitaires du greffon vont cibler les cellules leucémiques et exercer ainsi un effet anticancéreux[49]. Outre la GVHD, les complications de l'allogreffe incluent : maladie veino-occlusive hépatique, toxicité des chimiothérapies, infections en lien avec l'immunodépression et l'aplasie, augmentation du risque de cancers secondaires, cytopénies durables nécessitant des transfusions[47].

En 2016, en France, un peu plus de 700 allogreffes ont été réalisées pour traiter des LAM[44].

Un essai clinique mené en Floride sur le transfert adoptif de cellules a amené à un cas de guérison en octobre 2017[50],[51], suivant un principe assez voisin du traitement de la leucémie aiguë lymphoblastique, alors que c'est un autre antigène caractéristique des cellules tumorales[52],[53] qui était ciblé.

Thérapies ciblées

Lors du diagnostic, le séquençage du génome permet d'identifier des mutations et donc les options de prescription de thérapies ciblées. Contrairement à la chimiothérapie cytotoxique classique, ces médicaments visent à neutraliser des anomalies de la machinerie cellulaire qui contribuent au développement du cancer. En comparaison des autres formes de cancer on constate un nombre assez réduit de gènes mutés (jusqu'à 23 gènes susceptibles d'être mutés et en moyenne cinq)[54]. Les six gènes les plus fréquemment mutés sont : FLT3 (de 30 %[55] à 55 %[56] des cas), NPM1 (50 %) et DNMT3A (50 %), IDH1, IDH2 (20 % des cas), TET2 (18 %). Les mutations peuvent être concomittantes.

En cas de mutation du gène FLT3, divers inhibiteurs de protéines kinases peuvent être indiqués : la midostaurine, giltéritinib (en)[57] , le quizartinib (en) en association ou non à la chimiothérapie[58],[59].

Il a été identifié que des mutations de l'isocitrate déshydrogénase (IDH), une enzyme impliquée dans le métabolisme énergétique cellulaire, peuvent promouvoir la prolifération des cellules leucémique. Ainsi, il a été développer des inibiteurs de l'IDH : l'énasidénib (inhibiteur de l'IDH2) et l'ivosidénib (inhibiteur de l'IDH1)[60],[61].

Une étude anglaise[62], aurait pour sa part, mis en évidence 11 types[63] distincts de leucémie aigüe myéloïde, du point de vue génétique. Il ressort en particulier de cette étude que les gènes: TP53, SRSF2, ASXL1, DNMT3A, et IDH2 seraient déterminants pour le pronostic et les traitements à envisager.

La norethandrolone améliore légèrement la survie des malades, en particulier âgés[64], en phase de consolidation du traitement.

Divers autres thérapies ciblées peuvent être utilisées ou font l'objet de recherches cliniques Modèle:Gemtuzumab ozogamicine, glasdegib, venetoclax, liposomes mélangeant daunorubicine et cytarabine.

Traitement des rechutes

En cas de rechute de la leucémie, la chimiothérapie est généralement reprise.

Histoire

La première description dans la littérature médicale d'un cas de leucémie remonte à 1827. Alfred Velpeau décrivit le cas d'un fleuriste âgé de 63 ans atteint d'une maladie et présentant fièvre, fatigue, des calculs rénaux et une importante dilatation du foie et de la rate. Il observa que le sang du patient avait une consistance de gruau et postula que cette apparence pouvait être causé par des particules blanches[65]. En 1845, une séries de cas de patients décédés avec des rates dilatées et des « changement de couleur de consistence de leur sang » fut rapporté par le pathologiste J.H. Bennett ; il emploie alors le terme « leucocythémie » pour décrire cette affection[66].

Le mot « leucémie » fut employé pour la première fois par Rudolf Virchow, médecin pathologiste allemand, en 1856. Il décrivit, grâce à un microscope, un excès de globules blancs chez des individus présentant les symptômes décrits par Velpeau et Benett. Virchow ne connaissant pas l'origine de cette anomalie, il la nomma par un terme purement descriptif leucémie (en grec : sang blanc)[67].

Notes et références

Notes

- Anglicisme provenant de acute, « aigu », signifiant le passage d'une maladie chronique à un stade aigu ; le verbe associé est « acutiser ».

Références

- Grand Dictionnaire Terminologique, Office québécois de la langue française, « leucémie aiguë », (consulté le )

- MSD, Ashkan Emadi, Jennie York Law, « Leucémie myéloïde aiguë (LMA) - Hématologie et oncologie - Édition professionnelle du Manuel MSD », (consulté le )

- (en) National Cancer Institute, « Adult Acute Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®)–Health Professional Version », (consulté le )

- Institut National Du Cancer, « Synthèse - Estimations nationales de l'incidence et de la mortalité par cancer en France métropolitaine entre 1990 et 2018 - Ref : SYNINCNAT2019 », sur www.e-cancer.fr, (consulté le )

- INSERM, « Orphanet: Leucémie aiguë myéloïde », sur orpha.net, (consulté le )

- (en) D. Weber, E. Fromm, S. Erhardt, M. Lübbert, W. Fiedler, T. Kindler, J. Krauter, P. Brossart, A. Kündgen, H. R. Salih, J. Westermann, G. Wulf, B. Hertenstein, M. Wattad, K. Götze, D. Kraemer, T. Heinicke, M. Girschikofsky, H.G. Derigs, H. A. Horst, C. Rudolph, M. Heuser, G. Göhring, V. Teleanu, L. Bullinger, F. Thol, V. I. Gaidzik, P. Paschka, K. Döhner, A. Ganser, Hartmut Döhner, R. F. Schlenk, German-Austrian AML Study Group (AMLSG) Gabriele Nagel, « Epidemiological, genetic, and clinical characterization by age of newly diagnosed acute myeloid leukemia based on an academic population-based registry study (AMLSG BiO) », Annals of Hematology, vol. 96, no 12, , p. 1993 (DOI 10.1007/s00277-017-3150-3, /pmc/articles/PMC5691091/?report=abstract, lire en ligne)

- SEER, « Acute Myeloid Leukemia - Cancer Stat Facts », sur seer.cancer.gov (consulté le )

- WHO, Union of International Cancer Control, « Acute myelogenous leukemia », (consulté le )

- Visser O , et al., « Incidence, survival and prevalence of myeloid malignancies in Europe. », sur www.ncbi.nlm.nih.gov, (consulté le )

- Global Burden of disease Study, « The global burden of childhood and adolescent cancer in 2017: an analysis of the Global Burden of Disease Study 2017 », sur www.thelancet.com, (consulté le )

- Smith MA, Ries LA, Gurney JG, et al., « Cancer incidence and survival among children and adolescents: United States SEER Program 1975-1995 », sur seer.cancer.gov, (consulté le )

- Global Burden of disease Study, « Global, regional, and national age-sex-specific mortality for 282 causes of death in 195 countries and territories, 1980–2017: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2017 », sur www.thelancet.com, (consulté le )

- V.J. Cogliano, R. Baan, K. Straif, Y. Grosse, B. Lauby-Secretan, F. El Ghissassi, V. Bouvard, L. Benbrahim-Tallaa, N. Guha, C. Freeman, L. Galichet et C. P. Wild, « Preventable Exposures Associated With Human Cancers », JNCI Journal of the National Cancer Institute, vol. 103, no 24, , p. 1827–1839 (ISSN 0027-8874, DOI 10.1093/jnci/djr483)

- « Classification du CIRC par localisations cancéreuses | Cancer et environnement » (consulté le )

- Musée Curie, « Biographie de Marie Curie » (consulté le )

- Musée Curie, « Biographie d'Irène et Frédéric Joliot-Curie » (consulté le )

- Klervi Leuraud, David B Richardson, Elisabeth Cardis, Robert D Daniels, Michael Gillies, Jacqueline A O'Hagan, Ghassan B Hamra, Richard Haylock, Dominique Laurier, Monika Moissonnier, Mary K Schubauer-Berigan, Isabelle Thierry-Chef et Ausrele Kesminiene, « Ionising radiation and risk of death from leukaemia and lymphoma in radiation-monitored workers (INWORKS): an international cohort study », The Lancet Haematology, vol. 2, no 7, , e276–e281 (ISSN 2352-3026, DOI 10.1016/S2352-3026(15)00094-0)

- INRS, « Benzène (FT 49). Pathologie - Toxicologie - Fiche toxicologique - INRS », (consulté le )

- Loomis A., « Carcinogenicity of benzene », sur www.thelancet.com, (consulté le )

- IARC, « Benzene - IARC Monographs on the Evaluation of Carcinogenic Risks to Humans », sur iarc.fr, (consulté le )

- Kathryn Z Guyton, Dana Loomis, Yann Grosse, Fatiha El Ghissassi, Lamia Benbrahim-Tallaa, Neela Guha, Chiara Scoccianti, Heidi Mattock et Kurt Straif, « Carcinogenicity of tetrachlorvinphos, parathion, malathion, diazinon, and glyphosate », The Lancet Oncology, vol. 16, no 5, , p. 490–491 (ISSN 1470-2045, DOI 10.1016/S1470-2045(15)70134-8)

- Gabriella Andreotti, Stella Koutros, Jonathan N Hofmann, Dale P Sandler, Jay H Lubin, Charles F Lynch, Catherine C Lerro, Anneclaire J De Roos, Christine G Parks, Michael C Alavanja, Debra T Silverman et Laura E Beane Freeman, « Glyphosate Use and Cancer Incidence in the Agricultural Health Study », JNCI: Journal of the National Cancer Institute, vol. 110, no 5, , p. 509–516 (ISSN 0027-8874, DOI 10.1093/jnci/djx233)

- Centre Léon-Bérard, CIRC, « Classification du CIRC par localisations cancéreuses | Cancer et environnement », (consulté le )

- Centre National Hospitalier d'Information sur le Médicament (CNHIM), « Fiche effet indésirable », sur theriaque.org (consulté le )

- (en) Sachiko Ezoe, « Secondary Leukemia Associated with the Anti-Cancer Agent, Etoposide, a Topoisomerase II Inhibitor », International Journal of Environmental Research and Public Health, vol. 9, no 7, , p. 2444 (DOI 10.3390/ijerph9072444, /pmc/articles/PMC3407914/?report=abstract, lire en ligne)

- Ifrah 2018, p. 67

- Wilson A. et al, « Relative risk of myelodysplastic syndromes in patients with autoimmune disorders in the General Practice Research Database », sur sciencedirect.com, (consulté le )

- Hoffman, Ronald et al. (2005). Hematology: Basic Principles and Practice (4th. ed.). St. Louis, Mo.: Elsevier Churchill Livingstone. p. 1074–75

- Acute Myeloid Leukemia, N Engl J Med 1999;341.

- de Botton 2017, p. 500-501

- Schmidt, Cornu, Angellilo-Scherrer et al., « Bases physiopathologiques en hématologie générale : un aide-mémoire d'hématologie » [PDF], sur www.2bib.ch, (consulté le ), p. 149

- Ifrah 2018, p. 68

- Société française d'hématologie, « Leucémies aiguës, 3 - Signes biologiques et diagnostic » [html], (consulté le )

- de Botton 2017, p. 500

- (en) James W. Vardiman, « The 2016 revision to the World Health Organization classification of myeloid neoplasms and acute leukemia », Blood, American Society of Hematology, vol. 127, no 20, , p. 2391-2405 (ISSN 1528-0020, DOI 10.1182/blood-2016-03-643544, résumé, lire en ligne)

- (en) Karen Seiter, Emmanuel C. Besa et al., « Acute Myeloid Leukemia Staging – FAB and WHO Classifications for Acute Myeloid Leukemia », sur emedicine.medscape.com, (consulté le ).

- "Update on Acute Myeloid Leukemia, septembre 2016, p 3/16"

- « Tout savoir sur le don | Don de Moelle Osseuse », sur www.dondemoelleosseuse.fr (consulté le )

- (en) Cancer Research UK, « Radiotherapy to the brain - Acute myeloid leukaemia », (consulté le )

- (en + es) American Cancer Society, « Radiation Therapy for Acute Myeloid Leukemia (AML) », (consulté le )

- (en) PDQ Adult Treatment Editorial Board., « Adult Acute Myeloid Leukemia Treatment (PDQ®) - PDQ Cancer Information Summaries - NCBI Bookshelf » [html], Bethesda (MD): National Cancer Institute (US), (consulté le )

- European Medicines Agency, « Dacogen », (consulté le )

- de Botton 2017, p. 504

- Agence de la biomédecine, « Activité nationale de greffe de CSH (2016) » [PDF], www.agence-biomedecine.fr, (consulté le )

- Carreras 2019, p. 27

- Ifrah 2018, p. 77

- « Hématologie. Onco-hématologie - Présentation - EM consulte », (consulté le )

- (en) Cancer Research UK, « Total body radiotherapy (TBI) Acute myeloid leukaemia », (consulté le )

- « Allogreffe de cellules souches | Société de leucémie et lymphome du Canada » (consulté le )

- "Octobre 2017,Celyad annonce une première réponse complète chez un patient atteint de LMA réfractaire et récidivante dans l’essai THINK"

- "Ceylad, Dossier de presse, p9/22"

- (en) « Novel therapeutic options in Acute Myeloid Leukemia », octobre 2016.

- (en) « Published results from clinical trials of CAR T-cells targeting hematologic malignancies ».

- « Acute Myeloid Leukemia (AML) », 3 min 39 s/7 min 01 s.

- « Quoi de neuf dans le traitement des leucémies aiguës myeloides »

- "Acute Myeloid Leukemia (AML), 3 min 45 s/7 min"

- Alexander E. Perl, Giovanni Martinelli, Jorge E. Cortes, Andreas Neubauer, Ellin Berman, Stefania Paolini, Pau Montesinos, Maria R. Baer, Richard A. Larson, Celalettin Ustun, Francesco Fabbiano, Harry P. Erba, Antonio Di Stasi, Robert Stuart, Rebecca Olin, Margaret Kasner, Fabio Ciceri, Wen-Chien Chou, Nikolai Podoltsev, Christian Recher, Hisayuki Yokoyama, Naoko Hosono, Sung-Soo Yoon, Je-Hwan Lee, Timothy Pardee, Amir T. Fathi, Chaofeng Liu, Nahla Hasabou, Xuan Liu, Erkut Bahceci et Mark J. Levis, « Gilteritinib or Chemotherapy for Relapsed or Refractory FLT3-Mutated AML », New England Journal of Medicine, vol. 381, no 18, , p. 1728–1740 (ISSN 0028-4793, DOI 10.1056/NEJMoa1902688)

- « Midostaurin the First Targeted Therapy to Improve Survival in AML: Potentially Practice-Changing », Am Health Drug Benefits, vol. 9, no Spec Issue, , p. 1–21 (PMID 27014400, PMCID 4782225)

- « Leucémie, une molécule de Novartis multiplie par trois l’espérance de vie », Moniteur des pharmacie

- (en) « Isocitrate dehydrogenase mutations in myeloid malignancies » (Review "Leukemia" published online 11 November 2016), Nature (revue), no 31, , p. 272–281 (DOI 10.1038/leu.2016.275, lire en ligne)

- "Ash, Clinicak News, 21 octobre 2016, AG-221 Clinical Results Promise “Revolutionary” Approach in AML"

- "Juin, 2016, New england journal of medecine: Genomic Classification and Prognosis in Acute Myeloid Leukemia"

- "Juin 2016:Acute Myeloid Leukaemia is 11 diseases"

- (en) « Addition of Androgens Improves Survival in Elderly Patients With Acute Myeloid Leukemia: A GOELAMS Study », Journal of Clinical Oncology.

- Hoffman et al. 2005, p. 1071.

- Bennett JH, « Two cases of hypertrophy of the spleen and liver, in which death took place from suppuration of blood », Edinburgh Med Surg J, vol. 64, , p. 413

- (de) R Virchow, Gesammelte Abhandlungen zur Wissenschaftlichen Medizin, Frankfurt, Meidinger, (lire en ligne), « Die Leukämie », 190

Bibliographie

![]() : document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

: document utilisé comme source pour la rédaction de cet article.

- Norbert Ifrah (dir. et coordonateur), Marc Maynadié (dir. et coordonateur) et al., Société française d'hématologie, Hématologie, Issy-les-Moulineaux, Elsevier Masson, coll. « Les Référentiels des Collèges », , 3e éd., 400 p. (ISBN 9782294751080 et 9782294752636, EAN 9782294752636, BNF 45533912).

- R. Costello, G. Venton, J. Colle, V. Ivanov, C. Mercier, L. Delassus et V. Baccini (Article 13-018-G-50), Leucémies aiguës myéloïdes de l'adulte, Elsevier Masson, coll. « EMC / Hématologie », , 13 p. (ISBN 9782842995058, ISSN 1155-1984, OCLC 726481102, DOI 10.1016/S1155-1984(18)83321-0, lire en ligne [html]).

.

.

- Stéphane Vignot (dir. et rédacteur), Jean-Charles Soria (dir.) et Stéphane de Botton, Gustave Roussy & Université Paris Sud XI, Cours de chimiothérapie antitumorale et traitement médical du cancer, Paris, , 32e éd., 534 p. (ISBN 978-2-9555469-9-4), chap. 83 (« Leucémies aiguës myéloïdes »).

- (en) Enric Carreras, Carlo Dufour, Mohamad Mohty et Nicolaus Kröger, European Society for Bone Marrow Transplantation, The EBMT Handbook : Hematopoietic Stem Cell Transplantation and Cellular Therapies, Cham, Switzerland, Springer, , 688 p. (ISBN 978-3-030-02277-8 (édité erroné) et 978-3-030-02278-5, DOI 10.1007/978-3-030-02278-5, lire en ligne [PDF]).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

Grand Public

- Orphanet

- Guide pour les patients édité par la société européenne d'oncologie médicale (ESMO)

- Société française d'hématologie

- cancer.be

- cancer.ca

- Fondation ARC

- Laurette Fugain, association engagée dans la lutte contre les leucémies

- (en + es) National Cancer Institute

Sites professionnels

- Hématocell.fr (laboratoire d'hématologie du CHU d'Angers)

- (en) European LeukemiaNet

- (en + es) National Cancer Institute