Histoire des Hautes-Alpes

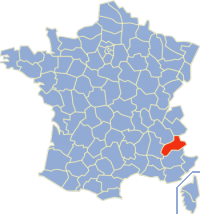

L’histoire du département des Hautes-Alpes (France) commence le , lorsqu’il est créé en application de la loi du .

Création[modifier | modifier le code]

Il est constitué de la partie sud-est du Dauphiné et du nord de la Provence[réf. nécessaire]. Il porte le nom de Hautes-Alpes car, en 1790, les plus hauts sommets de France s'y trouvent, dans le massif des Écrins. L'annexion ultérieure de la Savoie lui fera perdre cette première place, mais le nom ne sera pas pour autant modifié.

À la création du département, les communes de La Grave et de Villar-d'Arêne (Haute-Romanche, géographiquement tournée vers Grenoble) réclamèrent leur rattachement aux Hautes-Alpes parce qu'elles espéraient bénéficier ainsi du statut avantageux des Escartons du Briançonnais.

Organisation[modifier | modifier le code]

Département et arrondissements :

- 1790 (4 mars) : le département est créé avec 4 districts (Briançon, Embrun, Gap, Serres), 39 cantons, et pour chef-lieu Chorges

- 1790 : le chef-lieu du département est transféré de Chorges à Gap ;

- 1800 (17 février) : création des arrondissements : Gap, Briançon, Embrun et nouveau découpage des cantons ;

- 1926 (10 septembre) : suppression de l'arrondissement d'Embrun ;

Limites départementales :

- vers 1800 ? : le canton de Monestier-d'Ambel est détaché des Hautes-Alpes pour être rattaché à l'Isère ;

- 1811 : le canton de Barcillonnette est détaché des Basses-Alpes pour être rattaché aux Hautes-Alpes ;

- 1947 (10 février, traité de Paris) : rectification de frontière avec l'Italie, annexion du Mont Thabor (Vallée Étroite) et du Mont Chaberton (Montgenèvre)

Depuis la création du département, le nombre de communes a été légèrement réduit, passant de 186 à 177.

- Évolution du nombre de communes :

| 22/09/1794 | 186 | 01/01/1885 | 189 | 01/01/1950 | 181 | 01/01/1973 | 177 |

| 23/09/1802 | 186 | 01/01/1896 | 187 | 01/01/1963 | 180 | 01/01/1975 | 175 |

| 01/01/1836 | 189 | 01/01/1942 | 184 | 01/01/1964 | 179 | 01/01/1984 | 176 |

| 01/01/1876 | 189 | 01/01/1945 | 182 | 01/01/1969 | 178 | 01/01/1989 | 177 |

Histoire[modifier | modifier le code]

Préhistoire et Antiquité[modifier | modifier le code]

Certains sites haut-alpins sont occupés dès 9500 av. J.-C., d'abord de façon temporaire, puis de façon continue ; des traces de cette occupation à cette période ont notamment été découvertes sur le site de Vitrolles[1]. Plus tard, l'âge du bronze est marqué sur le territoire par une production importante d'objets en bronze (trésors de Réallon, de Guillestre, etc.) et la civilisation existant localement est désignée comme celle du « bel âge du bronze alpin ». A partir du Xe siècle av. J.-C. environ, la région appartient à la culture de Hallstatt, associée à l'apparition des langues celtiques, puis à partir du Ve siècle av. J.-C., des influences de la culture de La Tène, associée aux gaulois, se font ressentir. Parmi les peuples celtes ou celto-ligures installés dans les Hautes-Alpes, se trouvent notamment les Brigiani dans la région de Briançon et les Caturiges dans la région d'Embrun et de Chorges.

Dans l'Antiquité romaine, plusieurs voies romaines traversent ce territoire, dont la principale est la voie domitienne, qui franchit le col de Montgenèvre, passe par Briançon, puis suit la vallée de la Durance pour aller traverser la Gaule narbonnaise et rejoindre le nord de l'Espagne. Une autre voie romaine importante relie Briançon à Grenoble par le col du Lautaret.

Moyen Âge et Renaissance[modifier | modifier le code]

Au Ve siècle, le territoire connaît, comme la Gaule, les invasions des Wisigoths, des Lombards, des Saxons, etc. Cependant, des éléments de la civilisation existant auparavant subsistent, notamment les structures religieuses et administratives dirigées par les évêques et archevêques de Gap et d'Embrun, ainsi que par les dignitaires francs de l'administration civile et militaire de Charlemagne, pendant une période[1].

Après l'essor du christianisme au Ve siècle, une décadence religieuse et la déliquescence de l'administration et des organes de pouvoir marquent le IXe siècle. Une aristocratie militaire issue de la Provence et de la vallée du Rhône s'installe sur le territoire, installant un système de féodalité[1]. Par la suite, le territoire est gouverné par les seigneurs-évêques de Gap et d'Embrun, vassaux de l'Empereur germanique et de la Provence, et les comtes d'Albon, seigneur du briançonnais.

Le territoire couvert par les Hautes-Alpes appartient vers le début du second millénaire aux comtes d'Albon, qui deviendront les dauphins de Viennois ; il est inclus dans le Dauphiné de Viennois, un État féodal du Saint-Empire romain germanique. Le territoire comprend alors aussi certaines vallées actuellement présentes en Italie et cols et vallées sont témoins de nombreux échanges.

Le territoire bénéficie au XIVe siècle du passage accru de commerçants et de diplomates par le col de Montgenèvre, en lien avec l'installation des papes à Avignon[1].

En 1343, les communautés de la partie nord du territoire obtiennent officiellement des privilèges particuliers du dauphin Humbert II : elles deviennent les Escartons du Briançonnais (qui ne portent pas encore ce nom à l'époque) ; certains historiens estiment que les privilèges concernés pouvaient exister avant cette date. La région concernée bénéficiera de ce statut spécial jusqu'à la Révolution française.

Le traité de Romans de 1349 acte le « transport » du Dauphiné de Viennois — qui devient la province du Dauphiné — au royaume de France.

Sur le plan religieux, le XIe siècle avait vu le passage de nombreux pèlerins et croisés sur les routes des Alpes, en direction de Rome et de la Terre Sainte. À la suite de la réforme grégorienne et au développement des ordres religieux de Chalais et des Chartreux dans le Dauphiné, sont créés les abbayes et prieurés de Durbon, Bertaud et de Boscodon. Vient ensuite la période de l'hérésie, marquée par Pierre de Bruis (hérésiarque français du XIIe siècle qui contesta l'Église catholique avec violence) et les Pétrobusiens et Valdo et les Vaudois ; ces croyants, persécutés, trouvent, pour certains, refuge notamment dans les vallées de Vallouise et de Freissinières (qui font partie des vallées vaudoises) ; mais ils y seront par la suite poursuivis comme ailleurs en France jusqu'à la fin du XVe siècle, date à laquelle le roi de France Louis XI fera cesser ces persécutions[1]. La seconde moitié du XVIe siècle voit le royaume de France marqué par les Guerres de religion entre catholiques et protestants, ce qui affecte également le Dauphiné[1] ; François de Bonne de Lesdiguières, né à Saint-Bonnet, est un personnage important de cette période et de l'histoire de France. Après la révocation de l'édit de Nantes (1685), la plupart des protestants dauphinois s'exile ou est obligée de se convertir[1].

Le territoire est frontalier du duché de Savoie et certaines époques voient des affrontements entre comte d'Albon puis de Viennois et duc de Savoie, puis, après 1343, entre roi de France et duc de Savoie. Au XVIe siècle, il connaîtra également les nombreux passages de troupes françaises engagées dans les Guerres d'Italie. Au XVIIe siècle, le territoire connaît également des invasions de troupes savoyardes ; la fortification de la frontière est alors renforcée[1]. En 1692, les troupes du duc de Savoie font une avancée depuis la vallée de Barcelonette jusqu'à Embrun, lors de la ligue contre le roi de France Louis XIV. À la suite de cette percée, et une fois le territoire repris par les troupes françaises, la stratégie de défense et les fortifications de la frontière sont renforcées. Vauban (1633-1707) sera alors un acteur majeur dans la création et le renforcement des fortifications sur le territoire, avec notamment le renforcement du site de Briançon (la ville en elle-même et les forts créés autour) et la création de Mont-Dauphin (sites de nos jours inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO). Au XVIIIe siècle, les troupes militaires traversent le Haut-Dauphiné lors des Guerres de succession d'Espagne puis d'Autriche[1].

Révolution et Empire français[modifier | modifier le code]

Pendant la Révolution française, le 7 septembre 1789, l'abbé Sieyès propose à l'Assemblée nationale l'élaboration d'un plan de réorganisation administrative du royaume. La création des départements français est actée le 26 février 1790, et leur existence prend effet le 4 mars 1790 : le département des Hautes-Alpes est né ; Gap devient le chef-lieu de département.

De 1791 à 1793, les 4 districts (Briançon, Embrun, Gap et Serres) du département des Hautes-Alpes fournissent 6 bataillons de volontaires nationaux, pour lutter contre une coalition de pays voisins qui menace la France. Le 1er bataillon de volontaires des Hautes-Alpes est principalement affecté à l'armée des Pyrénées-Orientales et participe à la Guerre du Roussillon.

Au procès de Louis XVI, aucun parmi les cinq députés des Hautes-Alpes ne vote la mort du roi et tous demande le sursis à l'exécution de la peine. Un seul, Izoard, vote contre l'appel au peuple.

XIXe siècle[modifier | modifier le code]

Incidences des différents régimes politiques français[modifier | modifier le code]

En 1804, Napoléon Bonaparte se proclame Empereur des Français et crée ainsi l'Empire français (appelé par la suite Premier Empire) ; ce régime durera jusqu'en 1814 et reprit pour quelques mois en 1815. Durant cette période, ont lieu les guerres napoléoniennes, durant lesquelles Napoléon conquiert de nombreux territoires européens. Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo (18 juin 1815), le département des Hautes-Alpes est occupé par les troupes autrichiennes et piémontaises de juin 1815 à novembre 1818 (voir occupation de la France à la fin du Premier Empire). La récolte agricole de 1816 est très insuffisante, et ne suffit à nourrir le département que pendant six mois[2]. Après cela, la Seconde Restauration est le régime politique de la France de 1815 à 1830. S'ensuit la Monarchie de Juillet (1830-1848), jusqu'à la révolution française de 1848, qui met en place la Deuxième République (1848-1852), à laquelle succède le Second Empire (1852-1871), puis la Troisième république à partir de 1871.

L'alpinisme[modifier | modifier le code]

Les Hautes-Alpes ont également été le terrain de nombreuses expéditions d'alpinisme, notamment dans le massif des Écrins à partir de 1860. Le Pelvoux (3 946 m) avait été gravi en 1828, alors qu'on le croyait le plus haut sommet de France (la Savoie n'était pas encore française et le Mont-Blanc appartenait au royaume de Sardaigne). En juin 1864, la Barre des Écrins (4 102 m), point culminant du massif du même nom, est vaincue[3]. 1877 voit la première ascension de la Meije (3 983 m). À la fin du XIXe siècle, les premiers hôtels du département sont bâtis pour les alpinistes[3].

Modifications de l'activité économique et Révolution industrielle[modifier | modifier le code]

En 1884, le train arrive jusqu'à Briançon[3], dans la partie nord du département, après être passé par Gap et avoir remonté la vallée de la Durance.

Ce siècle voit une émigration conséquente de la population du département, pour des raisons économiques[1]. Au début du siècle, l'agriculture est le premier secteur économique du département, cependant, les populations rurales de la région ont souvent une double activité, pratiquant le colportage à une échelle nationale voire internationale pour certains, ou servant de main-d’œuvre à l'industrie. La seconde moitié du siècle voit également le développement de l'industrie minière aux environs de Briançon (graphite, anthracite et métaux) et de L'Argentière (plomb, cuivre, argent), dans des secteurs possédant des mines exploitées dès l'époque romaine[1]. L'industrie dans le département est cependant limitée, le territoire ayant peu de matières premières et d'infrastructures modernes ; l'usine de la Schappe, à Briançon, est l'usine la plus importante du département durant le XIXe siècle ; elle fermera ses portes en 1933[1].

XXe siècle[modifier | modifier le code]

La première guerre mondiale[modifier | modifier le code]

L'essor du tourisme et du climatisme[modifier | modifier le code]

Durant ce siècle, le tourisme se développe dans les Hautes-Alpes ; Briançon est aussi un site réputé pour le climatisme[1]. Dès 1900, le ski arrive à Montgenèvre par le biais des chasseurs alpins de Briançon ; en 1907 apparaissent dans le secteur les premières compétitions internationales. Le premier téléphérique est construit à Chantemerle (station de ski sur la commune de Saint-Chaffrey et qui fera plus tard partie de Serre-Chevalier) en 1941[1].

La seconde guerre mondiale[modifier | modifier le code]

Le département des Hautes-Alpes est un des sites de la Bataille des Alpes en juin 1940, durant la seconde guerre mondiale. Il est occupé par l’Italie fasciste de novembre 1942 à septembre 1943[4]. Il a, vers la fin de la guerre, connu la Deuxième bataille des Alpes.

Les stations de sports d'hiver[modifier | modifier le code]

Accompagnant l'avènement du tourisme de masse, dans les années 1970, les stations de sports d'hiver se développent dans le département[1].

Les barrages hydroélectriques[modifier | modifier le code]

Ce siècle voit aussi le développement de barrages hydroélectriques dans les Hautes-Alpes. En 1960, le barrage de Serre-Ponçon, plus grand barrage de terre d'Europe[1], qui est utilisé notamment pour la production hydro-électrique ainsi que comme base de loisirs estivaux, est construit sur la Durance.

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

- Volontaires nationaux des Hautes-Alpes pendant la Révolution

- Liste des préfets des Hautes-Alpes

- Liste des évêques de Gap

- Liste des députés des Hautes-Alpes

- Liste des sénateurs des Hautes-Alpes

Lien externe[modifier | modifier le code]

- Cartalpes.fr Cartes postales anciennes et textes anciens de l'histoire des Hautes-Alpes issues d'une collection privée

- Société d'études des Hautes-Alpes https://www.seha.fr/

Notes et références[modifier | modifier le code]

- Le Département des Hautes-Alpes, « Historique des Hautes-Alpes - Département des Hautes-Alpes », sur www.hautes-alpes.fr (consulté le )

- Élie-Marcel Gaillard, Au temps des aires : battre, dépiquer, fouler, Mane, Alpes de Lumière, coll. « Les Alpes de Lumière / Les Blés de l’été (no 3) » (no 122), février 1997, 120 p. (ISBN 2-906162-33-7) (ISSN 0182-4643), p. 82.

- Parc national des Écrins, Gravir les sommets : Un siècle et demi d'alpinisme dans les Écrins (lire en ligne)

- Stéphane Simonnet, Claire Levasseur (cartogr.) et Guillaume Balavoine (cartogr.) (préf. Olivier Wieviorka), Atlas de la libération de la France : 6 juin 1944- 8 mai 1945 : des débarquements aux villes libérées, Paris, éd. Autrement, coll. « Atlas-Mémoire », (1re éd. 1994), 79 p. (ISBN 978-2-746-70495-4 et 2-746-70495-1, OCLC 417826733, BNF 39169074), p. 60