Isabelle la Catholique

| Servante de Dieu Isabelle Ire la Catholique | ||

Portrait d'Isabelle Ire vers 1490. | ||

| Titre | ||

|---|---|---|

| Reine de Castille | ||

| – (29 ans, 11 mois et 15 jours) |

||

| Avec | Ferdinand V | |

| Couronnement | à Ségovie | |

| Prédécesseur | Henri IV | |

| Successeur | Jeanne Ire | |

| Reine d'Aragon | ||

| – (25 ans, 10 mois et 6 jours) |

||

| Prédécesseur | Jeanne Enríquez | |

| Successeur | Germaine de Foix | |

| Reine de Naples | ||

| – (10 mois et 28 jours) |

||

| Prédécesseur | Anne de Bretagne | |

| Successeur | Germaine de Foix | |

| Biographie | ||

| Dynastie | Maison de Trastamare | |

| Date de naissance | ||

| Lieu de naissance | Madrigal de las Altas Torres (Castille) | |

| Date de décès | (à 53 ans) | |

| Lieu de décès | Medina del Campo (Castille) | |

| Sépulture | Chapelle royale de Grenade | |

| Père | Jean II, roi de Castille | |

| Mère | Isabelle de Portugal | |

| Conjoint | Ferdinand II, roi d'Aragon | |

| Enfants | Isabelle d'Aragon Jean d'Aragon Jeanne Ire Marie d'Aragon Catherine d'Aragon Pierre d'Aragon |

|

| Religion | Catholicisme | |

|

|

||

|

|

||

|

||

| Monarques de Castille | ||

| modifier |

||

Isabelle Ire de Castille dite Isabelle la Catholique, née le à Madrigal de las Altas Torres et morte le à Medina del Campo, est reine de Castille et León de 1474 à 1504, et par son mariage avec Ferdinand d'Aragon, reine d'Aragon, de Majorque, de Valence, de Sardaigne, de Sicile (1479–1504) et de Naples (1503–1504).

Après une jeunesse difficile à la cour de son demi-frère Henri IV, elle devient reine de Castille en 1474 en évinçant la princesse Jeanne, présentée comme illégitime. Il s'ensuit une guerre de succession de 1476 à 1479, au terme de laquelle Isabelle reste reine de Castille (Traité d’Alcáçovas).

Son règne est marqué par deux événements historiques majeurs : la conquête du royaume de Grenade (1482-1492), c'est-à-dire la fin de la Reconquista, commencée au IXe siècle ; la découverte en 1492, par Christophe Colomb, Génois au service de la Castille, d'îles des Caraïbes, qui vont se révéler appartenir non pas aux « Indes », comme Colomb l'espérait, mais à un nouveau monde, l'Amérique.

Avant son avènement (1451-1474)

Origines familiales et enfance à Madrigal

Née dans le palais de son père à Madrigal de las Altas Torres (actuelle province d'Ávila), elle est la fille du roi Jean II de Castille (1405-1454) et de sa seconde épouse, Isabelle de Portugal.

À la mort de Jean II, le trône de Castille revient au demi-frère d'Isabelle, beaucoup plus âgé, Henri IV (1425-1474)[1], fils du roi et de Marie d'Aragon (1396-1445).

Isabelle passe ses premières années à Madrigal, avec sa mère atteinte de démence et son frère Alphonse (1453-1468), puis à l'avènement d'Henri IV, à Arévalo (province d'Avila)[2]. Tous trois vivent dans des conditions difficiles au château d'Arévalo en raison de la faiblesse des moyens qui leur sont alloués par le roi Henri IV et de l'état de santé d'Isabelle de Portugal.

Isabelle est une enfant triste, sérieuse et calme. De la tour du château, elle regarde couler la rivière Adaja en chantant de vieilles ballades ; elle a une jolie voix et danse à la perfection.[réf. nécessaire]

Formation à la cour d'Henri IV (1461-1474)

En 1461, elle son frère sont séparés de leur mère et installés à la cour, qui réside souvent dans l'alcazar de Ségovie, lieu où siégent les Cortes.

Isabelle se retrouve sous la tutelle de la reine Jeanne.

Elle reçoit d'abord une formation religieuse. Elle apprend par elle-même à chasser, à monter à cheval et à parler castillan[pas clair].

Puis, avec des précepteurs, elle étudie la rhétorique, la poésie, la peinture, l'histoire et la broderie[pas clair]. Elle découvre la philosophie d'Aristote et de Saint Thomas d'Aquin.

Elle a hérité de ses parents le goût des ballades populaires qui parlent souvent de ses ancêtres[réf. nécessaire]. Elle aime aussi les livres de chevalerie.

Malgré les dispositions testamentaires favorables de son père (Jean II), Henri IV, les néglige à plusieurs reprises.

Isabelle trouve dans la lecture des Évangiles la force de faire face à ces épreuves. Son amitié avec Béatrice de Silva Meneses l'aide également beaucoup. Isabelle l'aidera plus tard à fonder l'Ordre de l'Immaculée Conception en lui faisant don du palais de Galiena à Tolède. À cette époque de sa vie, des personnes comme Gutierre de Cárdenas (es), sa femme Teresa Enríquez (es) et Gonzalo Chacón (es) jouent un rôle également important dans l'entourage d'Isabelle.

Héritière présomptive (1468)

Alphonse meurt à Cardeñosa le 5 juillet 1468, dans des conditions peu claires (peste ? empoisonnement ?).

Henri IV n'a pour enfant[3] que sa fille Jeanne (1462-1530). Mais celle-ci est soupçonnée d'illégitimité : elle serait la fille de la reine Jeanne et d'un noble castillan, Beltrán de la Cueva. Ses adversaires lui donnent le surnom de Juana la Beltraneja (littéralement : « la Jeanne de Beltrán »),

Si Jeanne était officiellement reconnue comme illégitime, Isabelle deviendrait héritière présomptive du royaume de Castille. Dès le , Isabelle s'attribue le titre de princesse des Asturies, que Jeanne porte déjà.

Les longues fiançailles avec Ferdinand (1453-1469)

À l'âge de trois ans (1454), Isabelle a été fiancée à Ferdinand, son petit-cousin, fils de Jean II d'Aragon.

Devenu roi, Henri IV décide de rompre cet accord pour la fiancer à Charles d'Aragon, prince de Viane (1421-1461), frère aîné de Ferdinand. Le mariage n'aura cependant pas lieu du fait de l'opposition de Jean II d'Aragon. Après la mort de Charles, Henri IV tente aussi, sans plus de succès, de marier Isabelle au roi Alphonse V de Portugal[réf. nécessaire].

Jean II d'Aragon maintient les contacts avec Isabelle en vue de son mariage avec Ferdinand.

Mais en plus de l'opposition d'Henri IV, il existe un obstacle légal à leur mariage. Leurs grands-pères respectifs Ferdinand Ier d'Aragon et Henri III de Castille étant frères, une dispense papale est nécessaire. Le pape refuse d'accorder cette dispense pour ne pas se mettre à dos les rois de France, de Castille et de Portugal.

Mais, finalement, la menace d'une invasion des États pontificaux par les Turcs ottomans (qui ont pris Constantinople en 1453) pousse le pape à accorder la dispense. Il envoie Rodrigo Borgia en Espagne comme légat pour faciliter le mariage[4]. Le mariage a lieu à Valladolid le , sans l'accord d'Henri IV.

Après diverses péripéties, Ferdinand finira par se réconcilier avec Henri IV en [5].

Relations personnelles entre Isabelle et Ferdinand

Au début, pour Isabelle et Ferdinand, ce mariage est fondé sur des motifs politiques.

Mais le couple s'avère finalement uni. Les contemporains sont étonnés de voir les deux souverains partager la table et la chambre. Lorsque Ferdinand part en campagne et qu'Isabelle ne peut pas l'accompagner (notamment en raison de ses grossesses), il lui écrit pour lui demander de ses nouvelles et lui donner des siennes.

Il écrit après la mort de sa femme, dans une lettre du 26 novembre à la ville de Madrid, annonçant la mort d'Isabelle : « Su muerte es para mí el mayor trabajo que en esta vida me podía venir… »[6] (« Sa mort est pour moi la plus grande source de souffrance qui pouvait m'arriver dans la vie… »).

Pour autant, Ferdinand n'a pas toujours été fidèle et a même eu des enfants naturels. Isabelle ferme les yeux, en femme politique.

Le règne d'Isabelle (1474-1504)

L'avènement : l'éviction de Jeanne

À la mort d'Henri IV, qui ne laisse aucun testament, usurpant la place de sa nièce, Isabelle se proclame reine de Castille et León à Ségovie le , fondant sa légitimité sur le traité des Taureaux de Guisando.

Elle se fait couronner à Ségovie.

Relations statutaires entre Isabelle de Castille et Ferdinand d'Aragon

La concorde de Ségovie en 1475 précise les droits respectifs des époux[7].

Bien que devenu roi de Castille en titre en même temps que son épouse en devenait reine, Ferdinand II ne dispose, du vivant de celle-ci, d'aucune autorité sur son domaine personnel. Il faut attendre la mort d'Isabelle en 1504, suivie en 1506 de celle de son gendre Philippe le Beau et de la maladie de leur fille et héritière Jeanne Ire de Castille, pour que le roi d'Aragon assure la régence au nom de son petit-fils Charles Quint qu'il parvient à faire reconnaître comme roi de Castille en parallèle avec Jeanne Ire qui conserve le titre jusqu'à sa mort en 1555.

Devenu à son tour en 1479 souverain des différents territoires de la couronne d'Aragon, Ferdinand II forme alors avec sa femme un exemple unique de double monarchie, de 1479 à 1504, où chaque souverain garde la pleine autonomie de ses territoires propres tout en préparant activement l'unification formelle de l'Espagne au siècle suivant.

La guerre de Succession de Castille (1476-1479)

La guerre entre Castille et Aragon d'une part (Isabelle) et le Portugal (Jeanne, mariée en 1475 au roi Alphonse V de Portugal). La guerre se termine par le traité d’Alcáçovas de 1479.

En ce qui concerne la succession d'Henri IV, Isabelle l'emporte, mais la Castille fait des concessions au Portugal en ce qui concerne les expéditions outre-mer.

La guerre de Grenade et la fin de la Reconquista (1482-1492)

Depuis la conquête musulmane de 711 par Tariq ibn Ziyad, les rois d'Espagne et du Portugal essayeront de récupérer toute la péninsule ibérique. C'est pendant le règne de Ferdinand III que la reconquête est presque achevée, sauf Grenade parce que l'émir signa une trêve et paya une énorme somme d'argent. Mais Isabelle veut régner sur un royaume basé sur la foi chrétienne. Les deux souverains décident d'entreprendre une croisade contre les musulmans et de prendre Grenade. Avec 50 000 hommes, ils encerclent Grenade. Après six mois de siège, ils achèvent la Reconquista en 1492 par l'annexion du royaume de Grenade qui est remis par le roi Boabdil, dernier vestige de huit siècles de présence musulmane en Espagne. Ce succès dans la reconquête de terres autrefois chrétiennes vaut à Isabelle et Ferdinand d'être qualifiés de « Rois catholiques » par le pape Alexandre VI en 1494.

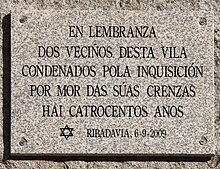

La légende noire des Rois catholiques

Parallèlement, influencés par le grand inquisiteur Torquemada, Isabelle et Ferdinand organisent l'Inquisition espagnole et son cortège d'auto da fé. En 1492 — dite année cruciale (« Año crucial ») —, par le décret de l'Alhambra, ils chassent les Juifs d'Espagne (qui trouvent refuge au royaume du Portugal qui les en chassera aussi en 1497[8], au Maghreb et dans l'Empire ottoman grâce à l'autorisation du sultan Bayezid II), et ils réduisent l'influence des grands féodaux.

Ils expulsent ensuite les musulmans en 1502 (aussi en 1525 et en 1609) et persécutent les protestants, les convertis crypto-juifs (marranes : « porcs ») et crypto-musulmans (morisques) restés au royaume ou réfugiés dans d'autres pays où l'épée de l'Inquisition les pourchasse là encore[9],[10].

L'Inquisition espagnole concerne tous les royaumes sous juridiction des Rois catholiques, y compris donc les territoires américains, et tient des milliers de procès. L'Inquisition n'est abolie qu'en 1834[11],[12],[10].

Christophe Colomb et la découverte de l'Amérique

Après avoir en vain proposé son projet (atteindre les Indes en naviguant vers l'ouest, à travers l'océan Atlantique) au roi de Portugal (1484), Christophe Colomb obtient l'accord des Rois catholiques en avril 1492 (capitulations de Santa Fe)[11],[9], quelques mois après la chute de Grenade.

En octobre 1492, le navigateur découvre atteint des îles, notamment Hispaniola (Saint-Domingue), qui appartiennent en fait à l'archipel des Caraïbes, c'est-à-dire à un « nouveau monde » (1503), qui recevra en 1507 le nom d'« America », mais sera aussi couramment appelé « Indes occidentales ».

C'est le début d'une extension considérable des territoires relevant de la couronne de Castille.

Décès

Recluse à Medina del Campo et sentant sa fin approcher, elle reçoit les derniers sacrements et meurt le [13] d'un cancer de l'utérus. Son mari est par la suite proclamé roi de Castille sous le nom de Ferdinand II d'Aragon et V de Castille.

Tout d'abord inhumée dans le couvent Saint François de la Alhambra, le , dans une sépulture très simple selon sa volonté, elle repose actuellement dans la chapelle royale de Grenade, dans une fastueuse sépulture construite sur ordre de son petit-fils Charles Quint, avec son mari Ferdinand le Catholique, sa fille Jeanne Ire et le mari de cette dernière Philippe le Beau. Sa tombe est profanée en 1808 lors de l'invasion française.

Sa couronne et son sceptre sont exposés au musée de la chapelle royale de Grenade.

Testament et succession

Le testament original de la reine est conservé au Monastère royal de Santa María de Guadalupe. Une copie a été envoyée au monastère de Sainte-Isabelle de la Alhambra à Grenade. Une autre, à la cathédrale de Tolède, conservée depuis 1575 aux Archives générales de Simancas.

Dans son testament, elle préconisait à ses successeurs de conquérir puis de convertir au christianisme le nord de l'Afrique, mais la découverte de l'Amérique éloigna les rois de Castille de cet objectif pour se concentrer sur les richesses offertes par le Nouveau Monde.

Son engagement pour la défense et l'égalité entre ses sujets américains et européens lui valut le titre de précurseur des Droits de l'Homme pour de nombreux historiens et ce malgré des actions discutables comme la conversion forcée des musulmans et des juifs du royaume sous peine d'expulsion.

À sa mort, sa fille Jeanne lui succéda, mais pour peu de temps. Cette dernière fut déclarée incapable de régner à cause de sa « folie » et le pouvoir fut exercé d'abord par son mari Philippe le Beau, mais celui-ci décéda en 1506. Ferdinand II d'Aragon le Catholique prit à son tour la régence jusqu'en 1516 (année de sa mort). Et en 1517 l'empereur Maximilien déclara Charles Quint roi de Castille et d'Aragon.

Descendance

De son union avec Ferdinand, Isabelle eut six enfants :

- Isabelle d'Aragon, (1470-1498) épouse d'Alphonse, infant de Portugal, puis du roi de Portugal Manuel Ier, son cousin ;

- Jean (1478-1497), prince des Asturies, épouse Marguerite d'Autriche mais meurt quelques mois plus tard ;

- Jeanne Ire de Castille, (1479-1555) dite Jeanne la Folle, héritière des royaumes de Castille, puis d'Aragon, et mère de Charles Quint ;

- Marie d'Aragon, (1482-1517) seconde épouse, après sa sœur Isabelle, du roi de Portugal Manuel Ier ;

- Catherine d'Aragon, (1485-1536) épouse de Arthur Tudor, héritier de la couronne d'Angleterre, puis de son frère, futur Henri VIII et mère de Marie Ire d'Angleterre ;

- Pierre d'Embasaguas (1488-1490), l'«Infant», mort peu de temps après sa naissance.

-

Jeanne Ire de Castille dite Jeanne la folle

-

Marie d'Aragon, reine consort de Portugal

Ascendance

Amédée d'Oscheret († après 827)

Comte d'Oscheret du Royaume de Bourgogne

I

Anschaire Ier d'Ivrée († 902)

Comte d'Oscheret, premier marquis d'Ivrée

I

Adalbert Ier d'Ivrée († 923 ou 924)

Marquis d'Ivrée

I

Béranger II d'Italie († 966)

Marquis d'Ivrée puis Roi d'Italie (roi des Lombards)

I----------------------------------------------------------------------------------------I

Roi d'Italie, marquis d'Ivrée

I

Otte-Guillaume de Bourgogne († 1026)

Comte de Bourgogne, de Nevers et de Mâcon

I

Renaud Ier de Bourgogne († 1057)

Comte palatin de Bourgogne

I

Guillaume Ier de Bourgogne († 1087)

Comte palatin de Bourgogne

I

Raymond de Bourgogne († 1107)

Comte de Galice par mariage avec Urraque Ire de Léon

I

Alphonse VII de Léon († 1157)

Roi de Castille et de León

I

Ferdinand II de León († 1188)

Roi de León

I

Alphonse IX de León († 1230)

Roi de León

I

Ferdinand III de Castille († 1252)

Roi de Castille et de León

I

Alphonse X de Castille († 1284)

Roi de Castille et de León

I

Sanche IV de Castille († 1295)

Roi de Castille et de León

I

Ferdinand IV de Castille († 1312)

Roi de Castille et de León

I

Alphonse XI de Castille († 1350)

Roi de Castille et de León

I

(fils naturel)

Henri II de Castille († 1379)

Roi de Castille et de León

Jean Ier de Castille († 1390)

Roi de Castille et de León

I

Henri III de Castille († 1406)

Roi de Castille et de León

I

Jean II de Castille († 1454)

Roi de Castille et de León

I

Isabelle Ire de Castille ou Isabelle la Catholique († 1504)

Reine de Castille et de León

Postérité

Procès en béatification

Toile d'Emilio Sala y Francés, 1889.

La vie pieuse de la reine Isabelle, présentée par l'historiographie comme un modèle de vertu, fait d'elle une possible candidate à la béatification par l'Église catholique romaine. Entamé en 1958 à l'initiative du diocèse de Valladolid[14], le procès est largement soutenu par les évêques d'Espagne : en 2002, à l'approche du 500e anniversaire de sa mort, les deux tiers de la Conférence épiscopale approuvent une requête destinée à accélérer le traitement de sa cause[15]. De nombreux hommes d'Église espagnols et latino-américains, et particulièrement les cardinaux Rouco et Cañizares (qui ont célébré le 500e anniversaire) défendent son action en faveur de l'évangélisation de l'Amérique. En 2018, les assemblées des provinces ecclésiastiques de Grenade et de Séville appuient à l'unanimité une reprise du procès[16].

Cependant, ses responsabilités dans l'expulsion des Juifs d'Espagne et leur persécution, l'établissement de l'Inquisition et les exactions de l'évangélisation, apparaissent comme autant d'éléments à charge, susceptibles de faire obstacle à sa béatification[17],[18].

Isabelle dans la culture populaire

Au cinéma

La reine Isabelle a été interprétée au cinéma :

- en 1949, par Florence Eldridge, dans Christophe Colomb (Christopher Columbus), film britannique de David MacDonald ;

- en 1992, par Sigourney Weaver, dans 1492 : Christophe Colomb (1492: Conquest of Paradise), film franco-britannico-espagnol de Ridley Scott ;

- en 1976 dans La espada negra de Francisco Rovira Beleta.

À la télévision

Elle a également été interprétée à la télévision :

- en 2012, par Melike Ipek, dans la série Muhteşem Yüzyıl, basée sur la vie de Soliman le Magnifique ;

- de 2012 à 2014, par Michelle Jenner, dans la série Isabel[19], consacrée à la vie de la souveraine[20]. La série comporte trois saisons de 39 épisodes et s'achève à la mort de la reine [19] ;

- en 2015, par de nouveau Michelle Jenner dans la série El Ministerio del Tiempo ;

- elle apparaît en 2017 dans la mini-série The White Princess basée sur la vie d'Elisabeth d'York. Elle est jouée par Rossy de Palma.

Documentaire

En 2012, un documentaire-fiction, intitulé Isabelle la Catholique, lui est consacré dans le cadre de l'émission Secrets d'Histoire, présentée par Stéphane Bern.

Le documentaire revient sur son appui au voyage de Christophe Colomb, l’achèvement de la Reconquista mais également sur sa légende noire, incarnée par l’expulsion des Juifs d’Espagne et l'Inquisition espagnole[21].

Jeux vidéo

Isabelle est la dirigeante des Espagnols dans les jeux vidéo Civilization IV, Civilization V et Age of Empires 3.

Notes et références

- Cet article est partiellement ou en totalité issu de l'article intitulé « Ascendance agnatique d'Isabelle Ire de Castille » (voir la liste des auteurs). (voir aussi la page de discussion)

- Jean Dumont, L'"incomparable" Isabelle la Catholique, Critérion, , p. 9

- Jean Dumont, L'"incomparable" Isabelle la Catholique, Critérion, , p. 15

- Jean Dumont, L'"incomparable" Isabelle la Catholique, Critérion, , p. 38

- Orestes Ferrara, L'avènement d'Isabelle la Catholique, A. Michel, , 473 p.

- Orestes Ferrara, L'avènement d'Isabelle la CatholiqueCouverture, Albin Michel, , p. 281.

- Cédula real de Fernando el Católico, fechada en Medina del Campo el día 26 de noviembre de 1504, comunicando a la villa de Madrid el fallecimiento de la reina Isabel, citée par Juan Carlos Galende Diaz, « ¡Madrid está de luto! Ha muerto la Reina Católica », p. 195.

- Janine Bouissounouse, Isabelle la Catholique : comment se fit l'Espagne, Hachette, , p. 31

- Bernard Vincent, « "Convivance" à Grenade », Confluences, sur Revues plurielles,

- Anita Gonzalez-Raymond, Inquisition et société en Espagne : les relations de causes du tribunal de Valence (1566-1700), Presses Universitaires de Franche-Comté, , 374 p. (lire en ligne)

- Jean-Pierre Dedieu, « L'Espagne au miroir de ses juifs. Une très vieille et très complexe relation », Migrations, identité et modernité au Maghreb, La Croisée des chemins / Karthala, vol. t. III, , p. 57 (lire en ligne, consulté le )

- (en) Joseph Pérez, The Spanish Inquisition : A History, Yale University Press, , 248 p. (ISBN 0-300-11982-8, lire en ligne)

- A. Gonzalez-Raymond, op. cit, p. 60-63, 80 et suiv..

- Marie-France Schmidt, « Une mort très chrétienne : Isabelle la Catholique, Medina del Campo, 26 novembre 1504 », dans Jean Sévillia et Jean-Christophe Buisson, Les Derniers Jours des reines, Place des éditeurs, (ISBN 978-2-262-06483-9, lire en ligne)

- Thérèse Hebbelinck, L'Eglise catholique et les juifs. Tome 1 : Du mépris à l'estime, Domuni-Press, , 480 p. (ISBN 978-2-36648-090-0, lire en ligne), p. 95

- François Foronda, « Sainte Isabelle la Catholique ? », sur www.lhistoire.fr, L'Histoire,

- « Isabelle la Catholique enfin béatifiée ? », sur FSSPX.Actualités, (consulté le )

- Joseph Pérez, Isabelle la Catholique. Un modèle de chrétienté ?, Éditions Payot & Rivages, , 203 p.

- Marie-France Schmidt, Isabelle la Catholique, EDI8, , 303 p. (ISBN 978-2-262-04966-9, lire en ligne), p. 227

- « Isabel, au cœur de l'histoire » (consulté le )

- « Isabel, la fin d'une série culte », sur http://lamonteeiberique.com/

- Quentin Noirfalisse, « Magazine - Secrets d'histoire: Isabelle la Catholique », Moustique, (lire en ligne)

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Dumont, L’« incomparable » Isabelle la Catholique, Critérion, Paris, 1993 (ISBN 978-2741300182).

- Joseph Pérez, Isabelle et Ferdinand, rois catholiques d'Espagne, Paris, Fayard, , 486 p. (ISBN 2-213-02110-4, OCLC 18534220, présentation en ligne).

- Marie-France Schmidt, Isabelle la Catholique, Paris, Perrin, , 361 p. (ISBN 978-2-262-03899-1 et 2262049661).

- William Thomas Walsh, Isabelle la Catholique (1451-1504), Cadillac, Saint-Rémi, 2015, 424 p.

Articles connexes

- Ferdinand II d'Aragon le Catholique, son époux et souverain de la couronne d'Aragon

- Charles Quint

- Marie Ire d'Angleterre

Liens externes

- Ressources relatives aux beaux-arts :

- Ressource relative à la bande dessinée :

- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

- Britannica

- Brockhaus

- Collective Biographies of Women

- Den Store Danske Encyklopædi

- Deutsche Biographie

- Diccionario Biográfico Español

- Dictionnaire universel des créatrices

- Dizionario di Storia

- Gran Enciclopedia Aragonesa

- Gran Enciclopèdia Catalana

- Hrvatska Enciklopedija

- Larousse

- Proleksis enciklopedija

- Store norske leksikon

- Universalis

- Visuotinė lietuvių enciklopedija

- (es) Gran Enciclopedia Aragonesa, « Isabel I, «la Católica» », sur www.enciclopedia-aragonesa.com (consulté le )

- (ca) Gran Enciclopèdia Catalana, « Isabel I de Castella », sur www.enciclopedia.cat, Grup Enciclopèdia Catalana (consulté le )

- Isabelle la Catholique

- Inquisition

- Reine de Castille

- Reine consort d'Aragon

- Reine consort de Sicile

- Reine consort de Naples

- Princesse des Asturies

- Dynastie de Trastamare

- Naissance en avril 1451

- Naissance dans la province d'Ávila

- Décès en novembre 1504

- Décès dans la province de Valladolid

- Décès à 53 ans

- Infante de Castille

- Personnalité récipiendaire de la Rose d'or

- Comtesse de Barcelone

- Comtesse de Ribagorce

- Décès à Medina del Campo