Pyrrhus Ier

| Pyrrhus Ier | |

Pyrrhus Ier. Glyptothèque de Ny Carlsberg. | |

| Titre | |

|---|---|

| Roi des Molosses | |

| – | |

| Prédécesseur | Alcétas II (1er règne) |

| Successeur | Néoptolème II (1er règne) |

| – | |

| Prédécesseur | Néoptolème II (2e règne) |

| Successeur | Alexandre II (2e règne) |

| Roi de Macédoine | |

| – | |

| Prédécesseur | Démétrios Poliorcète |

| Successeur | Lysimaque |

| Biographie | |

| Dynastie | Éacides |

| Date de naissance | v. 318 |

| Date de décès | |

| Lieu de décès | Argos |

| Père | Éacide |

| Conjoint | Antigoné Lanassa Bicernna |

| Enfants | Ptolémée Alexandre II Hélénus |

| modifier |

|

Pyrrhus Ier ou Pyrrhos Ier (en grec ancien : Πύρρος / Pýrrhos), né vers 318 av. J.-C. et mort à Argos en 272, est le roi des Molosses à partir de 297, et hêgemôn d'Épire de 306 à 302 puis de 297 à 272.

Possible neveu d'Alexandre le Grand et lui-même ambitieux conquérant, Pyrrhus est l'un des plus redoutables adversaires des premiers temps de la Rome antique. Après avoir considérablement accru le territoire de l’Épire, il devient roi de Macédoine et de Thessalie. Il remporte sur les légions romaines la bataille d'Héraclée (-280). Il marche sur Rome, s'avançant jusqu'à Préneste, à trente kilomètres à peine de la cité, et manque de peu de l'acculer à une capitulation. En Sicile, où les cités grecques l'adjurent à leur tour de les protéger, il accumule les succès et, par son rayonnement, obtient la réconciliation des chefs de Syracuse, minée par de vieilles rivalités, et réalise l'union sacrée des cités grecques. Pyrrhus apparaît ainsi comme celui qui faillit empêcher la Sicile grecque de devenir « une province des Phéniciens ou des Osques », comme Platon en avait déjà exprimé la crainte[1]. Les défaites qui ont conclu ses campagnes de Grande-Grèce et brisé son élan tiennent d'abord à la puissance matérielle et à la force morale de Rome. Mais ni les revers qui achèvent sa carrière, ni la démesure de son ambition n'ont réussi à ternir cette figure d'épopée que rehausse sa stature héroïque où dominent la fougue, la vaillance personnelle et la science stratégique.

Biographie

La jeunesse

Le père de Pyrrhus, Éacide, prétendait descendre d'Achille et s'en prévalait à travers les noms qu'il avait donnés à ses trois enfants : sa fille aînée Déidamie, sa fille cadette Troas et son fils Pyrrhus évoquaient la mémoire d’Achille et de Néoptolème. La mère de Pyrrhus, Phtia, était la fille de Ménon de Thessalie, héros de la guerre lamiaque[2].

Lorsqu'Éacide est chassé de son royaume par ses sujets mutinés, le jeune Pyrrhus qui n'a que deux ans est recueilli par Glaucias, un roi d'Illyrie. Glaucias garde le petit Pyrrhus au milieu de ses propres enfants. Ainsi, de 317 à 307 av. J.-C., Pyrrhus, sans royaume et hors de sa patrie, connaît la vie rude des Illyriens et un pitoyable exil, au cours duquel il nourrit probablement un âpre désir de revanche[3].

Profitant de l'affaiblissement de Cassandre de Macédoine menacé par Antigone le Borgne et par le fils de celui-ci, Démétrios Poliorcète, Glaucias ramène Pyrrhus dans ses États. À douze ans, vers -307--306, le voici rétabli par ce prince. Sa sœur Déidamie épouse Démétrios le Poliorcète.

Quatre ans plus tard, il est de nouveau contraint à l'exil. Alors que Pyrrhus, loin de l'Épire, assiste aux noces d'une fille de Glaucias, les Épirotes se soulèvent contre le roi, chassent ses partisans et pillent son trésor. Son cousin Néoptolème II, qui avait déjà dépouillé son père, s'empare du pouvoir. Pyrrhus se réfugie alors en Asie : il s'attache à la fortune d'Antigone et de Démétrios Poliorcète, son beau-frère ; c'est l'occasion pour lui de parfaire son éducation politique et militaire, et de s'initier à la tactique savante des unités macédoniennes. Il combat auprès d'eux à la bataille d'Ipsos en -301 où il démontre son courage et sa valeur, s'annonçant comme un grand capitaine. Démétrios le charge alors de gouverner en son nom l’Argolide, et les régions d’Arcadie et d’Achaïe.

Pour apaiser la méfiance de ses adversaires, en 298 il est emmené comme otage en Égypte, selon les termes du traité de paix entre Démétrios et Ptolémée Ier. Dans les raffinements de la culture grecque à la cour lagide d’Alexandrie, Pyrrhus s'adapte avec aisance à un nouveau genre de vie, et brille par son intelligence, ses performances athlétiques au gymnase et son comportement moral. Il s'insinue dans les bonnes grâces de la reine Bérénice Ire qui lui accorde la main d’Antigonè, la fille qu'elle a eue d'un premier mariage. Antigonè lui donne un fils, prénommé Ptolémée, mais elle meurt probablement en couches. Sur le plan politique, cette alliance lui permet d’obtenir de Ptolémée Ier une aide financière et des troupes afin de reconquérir son royaume, mais à la condition qu'il s'oppose à l'avenir aux menées du Poliorcète. Il rentre donc en Épire en -297 ; Néoptolème II, intimidé par les renforts et les subsides du roi d’Égypte, doit partager le pouvoir avec lui. Peu après, en 296, pour prévenir une éventuelle tentative d'empoisonnement, Pyrrhus fait assassiner[4] Néoptolème au cours d'une cérémonie solennelle[5]. Nul ne songe à condamner ce meurtre ni à le venger : Pyrrhus devient seul roi d’Épire et le reste de -296 à -272 av. J.-C. En -295, il épouse Lanassa, la fille du tyran de Syracuse, Agathocle, mariage qui lui apporte en dot les îles de Leucade et de Corcyre. Elle lui donne un fils prénommé Alexandre II.

Les premières années du règne

Comme roi, Pyrrhus se révèle un administrateur attentif de l'Épire. Le système judiciaire qu'il adopte est celui des Athéniens. Il impose aux bergers des montagnes la sélection de leurs espèces et l'interdiction d'accoupler leurs bêtes avant l'âge de quatre ans, tout en créant parmi les officiers de sa cour un intendant général des troupeaux et du bétail, mais aussi un préposé à la cave royale et un échanson. Ces mesures produisent leur effet : l'économie pastorale connaît une prospérité certaine, et le bétail d'Épire atteint alors une taille, évoquée bien plus tard par Pline l'Ancien[6]. Il est probable que Pyrrhus s'attache également à transformer en véritable armée les bandes montagnardes d’Épire. Ses soldats sont formés en une phalange nouvelle dans laquelle s’insèrent des troupes légères armées seulement du javelot. Il acquiert des éléphants de guerre, les fameuses « vaches lucaniennes[7] » que l'Italie vit pour la première fois avec stupeur. Enfin, il apprend à ses soldats à creuser des retranchements, qui auraient peut-être servi de modèle à la castramétation des Romains[8].

En -295, les deux fils de Cassandre de Macédoine, Antipatros et Alexandre V se disputent le pouvoir ; ce dernier implore l'assistance de Pyrrhus qui, pour prix de sa médiation, se fait octroyer des terres tout le long de la frontière entre les deux royaumes. L’Épire s'agrandit en intégrant désormais la Parauia, l'Atintanie, la Tymphaia, la frange côtière comprise entre Apollonie d'Illyrie et Épidamne, au sud l'Athamanie, l'Amphilochie, l'Acarnanie et l'enclave d'Ambracie, cité florissante que Pyrrhus adopte pour capitale de son royaume[9]. L’Épire voit ainsi sa superficie passer de 8 000 à 20 000 km2, d'après les calculs de Pierre Lévêque[10]. Disposant désormais de ports sur la bande littorale, avec les vaisseaux que la marine de Corcyre met à la disposition de Pyrrhus, le royaume d’Épire est prédisposé aux relations maritimes avec les Grecs de la Grande-Grèce et les Syracusains de Sicile ; ces facilités de navigation représentent un atout considérable pour réduire la dépendance économique du pays par rapport à la Macédoine et pour enrichir les Épirotes grâce au commerce[11]. Polygame comme l'étaient souvent les diadoques, Pyrrhus épouse, en -292, Bircenna, la fille du potentat d'Illyrie, Bardylis II, puis une fille d'Audoléon, le roi des Péoniens, renforçant ainsi ses liens avec les contrées voisines. Bircenna donne naissance au troisième fils de Pyrrhus, qu'il appelle Hélénos. La présence de ces femmes barbares lui étant insupportable, Lanassa se sépare de son époux, Pyrrhus, et en -290, elle épouse Démétrios Poliorcète, veuf de Déidamie.

C'est alors que Pyrrhus, à qui ses États peuvent fournir à peine 10 000 soldats, se lance dans une politique d'expansion. Grâce au désordre qui continue de régner dans la succession d'Alexandre le Grand, il part en guerre contre son ancien allié Démétrios qui vient de faire assassiner Alexandre de Macédoine et a envahi cette contrée. Aidé par la révolte des Thébains et des Étoliens, Pyrrhus est vainqueur de Pantauchus, général de Démétrios en -290, au cours d’une bataille en Étolie où sa bravoure fait merveille[12]. Il franchit ensuite la passe de Metsovo, atteint le lac de Castoria, s’empare d’Édessa et conquiert ainsi la moitié du Royaume de Macédoine. Au printemps 288, Pyrrhus rompt la convention de paix qu'il avait conclue quelques mois plus tôt avec Démétrios, et aux abords de Béroia, il est acclamé par les troupes du Poliorcète qui fraternisent avec les siennes. Quelques mois plus tard, il entre en libérateur dans Athènes assiégée par Démétrios ; les Athéniens lui décernent l'honneur d'une statue. Au printemps 287, Pyrrhus envahit la Thessalie, d’où il déloge les troupes d’Antigone Gonatas, le fils du Poliorcète. C’est ainsi qu'en 286, Pyrrhus, roi d’Épire, devient aussi roi de Macédoine et roi de Thessalie[13].

Mais ces annexions rapides de pays non unifiés fragilisent le pouvoir de Pyrrhus : dès 285, le roi de Thrace, Lysimaque, réussit à reprendre à Pyrrhus la Macédoine de l'Est et la Thessalie.

Pyrrhus se consacre alors à la sage administration de son royaume : il perfectionne son armée en dispensant à ses lieutenants une formation théorique, en utilisant un damier et des pions dont il contrôle la marche, et qui préfigure les exercices sur cartes d'états-majors. Après la défaite de Lysimaque battu par Séleucos Ier, Ptolémée Kéraunos devient roi de Macédoine en août-septembre 281, et Pyrrhus obtient de lui pour deux ans le prêt de 5 000 fantassins, 400 cavaliers, et vingt éléphants. Car Pyrrhus s'emploie, durant l'hiver -281/-280, à mettre sur pied une grande force d'invasion : les Tarentins, face à la puissance militaire romaine, envoient une délégation en Épire et le « convient à se battre pour eux », selon les termes de Plutarque, « comme celui de tous les rois qui avait le plus de loisir et s’entendait le mieux à la guerre ». Le biographe grec précise le déroulement des faits qui a vu naître l'alliance entre le roi d'Épire et les italo-grecs :

« Le décret fut adopté, et des députés se rendirent en Épire, non pas seulement au nom des Tarentins, mais encore au nom de tous les Grecs d’Italie, portant à Pyrrhus des présents, et chargés de lui dire qu’ils avaient besoin d’un général expérimenté et renommé. L’Italie, ajoutaient-ils, disposait de forces considérables dans la Lucanie et la Messapie, chez les Samnites et les Tarentins ; l’armée montait à vingt mille cavaliers et trois cent cinquante mille fantassins. Ces nouvelles remplirent Pyrrhus de confiance ; bien plus, elles excitèrent, même chez les Épirotes, une grande ardeur et une grande impatience de faire cette expédition. »

— Plutarque, Vies parallèles des hommes illustres, Pyrrhus, 356.

Ainsi, avant ce pacte, les forces de Pyrrhus pouvaient-elles déjà compter au total 26 000 hoplites, 2 000 archers, 5 000 frondeurs et 50 éléphants[14].

La lutte contre Rome - une « victoire à la Pyrrhus »

En -281, la cité de Tarente, menacée par Rome, lui demande son aide : entrevoyant la possibilité pour lui de se faire le champion incontesté de l’hellénisme contre les Barbares occidentaux et de se tailler un empire en Italie, Pyrrhus décide d’intervenir en Grande-Grèce. C'est ce rêve d'ambition que conteste le sage Cinéas dans un dialogue fameux raconté par Plutarque dans sa Vie de Pyrrhus.

Pyrrhus procède alors aux préparatifs militaires : après avoir entraîné les contingents épirotes et les effectifs macédoniens prêtés par Ptolémée Kéraunos, il réquisitionne dans Corcyre les navires de guerre et de transports pour la traversée vers Brindes par le canal d'Otrante. Il définit les conditions diplomatiques de son alliance avec une députation de Tarentins, exigeant d'eux l’occupation de leur citadelle ; et il dépêche Cinéas, son ambassadeur, à Tarente, pour que son éloquence leur fasse accepter cette occupation. Il obtient des vaisseaux d’Antigone Gonatas et de l'argent d’Antiochos Ier. Il va même jusqu'à consulter l’oracle de Delphes qui lui donne une réponse apparemment encourageante, mais en réalité ambiguë : « Je dis, Éacide, que tu peux vaincre les Romains. » ou l'inverse : « Je dis, Éacide, que les Romains peuvent te vaincre »[15] . Il débarque en Italie en mai 280, et aussitôt, enrôle de jeunes Tarentins, ferme le gymnase et le théâtre de la ville, interdit les banquets et lève des taxes très impopulaires après avoir fait dévaluer le statère. Plusieurs tribus, dont les Lucaniens, les Bruttiens et les Messapes, se joignent à lui, portant le total de ses troupes à un maximum estimé de 35 000 hommes[16].

Aux abords du golfe de Tarente, sur la plaine côtière, Pyrrhus engage la bataille contre les légions romaines conduites par le consul Publius Valerius Laevinus : la bataille d'Héraclée est livrée sur la rive droite de la rivière passant par Siris, la Sinni à la fin de l’été -280, et donne lieu à des corps à corps acharnés avec, de part et d’autre, de nombreux reculs et des reprises ; sous la charge des éléphants qui terrorisent les Romains et de la cavalerie thessalienne de Pyrrhus, le front romain est finalement enfoncé et entraîne une débâcle dans la panique. Les Romains ont à déplorer sept mille tués et une foule de prisonniers, Pyrrhus a perdu environ quatre mille soldats[17]. La victoire qu'il remporte sur les Romains paraît un instant lui donner raison ; deux villes grecques se rangent à ses côtés : Crotone fait défection et Locres (en Calabre) chasse une garnison romaine. Enfin, une ambassade du Sénat conduite par le légat Gaius Fabricius Luscinus vient tenter de régler le rachat des légionnaires prisonniers ; comme elle échoue, c'est le conseiller de Pyrrhus, Cinéas, qui est chargé de poursuivre les négociations à Rome, afin d’offrir un traité de paix et d’amitié aux Romains. L'offre est rejetée par la seule intransigeance du premier des sénateurs, le vieil Appius Claudius Caecus, qui, bien qu’aveugle et à demi paralysé, réussit à retourner l’opinion de la majorité en réclamant avec passion une lutte à outrance[18]. Pyrrhus passe l'hiver en Campanie et prépare bientôt une deuxième campagne avec des levées de troupes chez les alliés des Tarentins.

Au printemps -279, Pyrrhus se met en marche ; il occupe Canusium, Arpi et Venouse. Les deux consuls romains, Publius Sulpicius Saverrio et Publius Decius Mus, descendent aussitôt vers le sud. La bataille s’engage sur les hauteurs d'Ausculum et fait rage tout une journée, sans que le front des légions romaines soit percé ; Pyrrhus s'étant replié, les Romains commettent l’erreur de lâcher leurs positions et de regagner leur camp ; dans la nuit, le roi dispose des détachements sur les pentes, et le lendemain à l’aube, l'affrontement reprend dans la plaine, au sud d’Ausculum, avec des assauts impitoyables et répétés. Pyrrhus, au premier rang de ses soldats, parvient enfin à briser la ligne de bataille ; lorsqu'il lance l'assaut de ses éléphants puis de sa cavalerie, les Romains se débandent, et le consul Publius Decius Mus meurt les armes à la main. Cette seconde victoire remportée sur les Romains à la bataille d'Ausculum, en septembre 279, lui coûte cependant très cher en hommes : selon les estimations, ses pertes s'élèveraient entre 3 500 et 15 000 hommes[19], ce qui le dissuade de poursuivre son ennemi et de continuer à marcher sur Rome. Il aurait d'ailleurs déclaré, à l'issue de cette bataille : « Si nous devons remporter une autre victoire sur les Romains, je rentrerai seul en Épire[20]. » Cette victoire de Pyrrhus, si chèrement acquise est à l'origine de l'expression « victoire à la Pyrrhus » qui désigne une bataille gagnée au prix de lourdes pertes. Cinéas est de nouveau envoyé en ambassade à Rome avec des propositions de paix. Plutarque raconte comment le sénateur Appius Claudius Caecus, malgré son âge vénérable et sa cécité, se fait transporter au Sénat pour convaincre ses collègues de rejeter les propositions de paix de l’envahisseur Pyrrhus sans commettre l’indignité qu’il y aurait ne serait-ce qu’à les étudier. Ce qui fut fait[21].

La campagne de Sicile

À la fin de l’automne -279, Pyrrhus reçoit deux offres simultanément ; les cités grecques de Syracuse, Agrigente et Leontinoi en Sicile lui demandent de venir chasser les Carthaginois de l'île, alors que dans le même temps les Macédoniens, dont le roi Ptolémée Kéraunos a été tué lors d'une invasion des Galates, lui proposent de monter sur le trône de leur pays. Pyrrhus décide de ne point abandonner ses positions en Italie méridionale, assuré par ailleurs que les Gaulois ne tarderaient pas à être refoulés de Grèce. Cinéas, envoyé sur l’île pour s’informer de la situation des cités grecques, lui fait un rapport optimiste. Il choisit donc de passer en Sicile, en donnant l’assurance aux Tarentins d’un retour triomphal. Il laisse à Tarente le meilleur de ses lieutenants, Milon, et confie son fils Alexandre II d'Épire aux Grecs de Locres. À la fin de l’été 278, il fait voile de Tarente vers Locres et débarque sans encombre à Tauromenion[22] ; son armée sur l'île ne comprend, outre les éléphants, que huit mille fantassins et environ un millier de cavaliers, Pyrrhus n’ayant pas voulu dégarnir les places d’Italie méridionale, et comptant sur les Siciliens pour renforcer ses propres troupes[23].

Depuis le printemps -278, les Carthaginois ont commencé à encercler Syracuse, bloquée par mer et par terre, tandis que leurs alliés, les Mamertins, tiennent Messine, et que les Campaniens occupent Rhegium. Pyrrhus est accueilli chaleureusement par le tyran de Tauromenion, Tyndarion, qui lui accorde un premier contingent de soldats. À l’annonce de son approche, les Carthaginois et leurs mercenaires abandonnent Syracuse qui se trouve libérée sans coup férir. Les chefs de la ville, Thoinon et Sostratos remettent à Pyrrhus l’Île d'Ortygie et le reste de Syracuse. Aussitôt, Catane, Leontinoi et Agrigente qui attendaient leur délivrance, se soumettent, apportant à Pyrrhus un renfort de soldats, de marins et de vaisseaux. Le roi d’Épire est proclamé par un congrès, roi de Sicile, et s’apprête à réaliser autour de lui l’union sacrée des cités grecques.

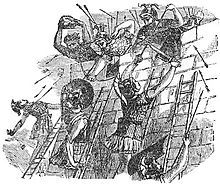

Durant l’automne et l’hiver 278-277, à Syracuse, Pyrrhus prend de sages dispositions économiques et militaires ; il opère une réforme monétaire qui aligne la monnaie locale à la fois sur celles d’Attique et celles des régions romano-campaniennes afin de favoriser les échanges commerciaux de la Sicile avec ses voisins ; il place les nouvelles recrues siciliennes sous son propre commandement en leur imposant sa discipline. Au printemps -277, après avoir reçu la soumission de la ville d’Henna, il entre dans Agrigente, qui a chassé la garnison carthaginoise et se donne à lui. Concentrant alors toutes ses troupes, il peut dès lors commander à 30 000 fantassins et 2 500 cavaliers, auxquels s’ajoutent les éléphants et les machines de guerre[24]. Une à une les villes grecques soumises jusqu’alors à Carthage, se rallient à Pyrrhus : d'abord Heracleia Minoa puis Agonai, Sélinonte, Halicyae, et Ségeste. Il s'empare de la plus puissante forteresse punique, à sept cent cinquante mètres d’altitude sur le Mont Éryx. Plutarque témoigne de sa bravoure en ce combat :

« Il lança le signal du combat avec la trompette, dispersa les Barbares à force de traits et fit appliquer les échelles aux murs. Il monta le premier et il se heurta à beaucoup d’ennemis. Il se défendit si bien qu’en écartant les uns, il les jeta de part et d’autre de la muraille, et que les autres,en très grand nombre, il les passa au fil de l’épée et les entassa, morts, autour de lui »

— Plutarque, Vie de Pyrrhus[25].

Peu après, il remporte deux autres succès en s’emparant d’Aitia, au sud-ouest de Palerme, et de la citadelle d’Heirkté, sur le mont San Pellegrino près de Palerme. Ces victoires décisives poussent les Carthaginois, à qui il ne reste plus que Lilybée, à demander des pourparlers de paix[26]. Pyrrhus commet l’erreur, cependant, de disperser ses efforts en allant combattre les Mamertins du détroit de Messine, ce qui laisse le temps aux Carthaginois de renforcer leurs fortifications devant Lilybée pour la rendre inexpugnable, et d’y entasser approvisionnements, munitions et catapultes.

À l’été -277, Pyrrhus entame des négociations avec Carthage ; mais, bien que les Carthaginois soient prêts à traiter avec lui, à lui payer des indemnités et à lui envoyer des navires une fois que des relations cordiales seront établies, Pyrrhus, après avoir quelque temps hésité au témoignage de Diodore de Sicile, rompt ces négociations. Ce sont les cités grecques de Sicile, opposées à la paix, qui obligent Pyrrhus à refuser parce que Carthage contrôle encore la cité fortifiée de Lilybée, sur la côte ouest de l'île[27]. Pyrrhus commence donc à assiéger Lilybée et lance des assauts infructueux pendant deux mois avant de réaliser qu'il ne peut espérer s'emparer de la cité sans un blocus maritime.

Il demande alors des hommes et de l'argent aux cités grecques de Sicile dans le but de construire une flotte et, comme celles-ci rechignent à accéder à ses demandes, il procède à des confiscations de biens, recourt à des contributions forcées, se proclamant dictateur militaire de Sicile et installant des garnisons militaires dans les cités pour les forcer à l’obéissance[28]. Il fait même exécuter son ancien allié de Syracuse, Thoinon, soupçonné d’être devenu un opposant, tandis que Sostratos ne doit son salut qu’à sa fuite[29]. Ces actions le rendent très impopulaire et lui aliènent tellement les cités grecques qu'elles proposent aux Carthaginois de faire cause commune avec eux. Carthage envoie alors une nouvelle armée contre Pyrrhus mais celui-ci la vainc. En dépit de cette victoire, la Sicile continue à lui être de plus en plus hostile, à tel point qu'il commence à envisager d'abandonner l'île. À l’automne 276, ou selon d’autres, au printemps 275, des envoyés de la Grande-Grèce viennent l'informer que toutes les cités grecques d'Italie, excepté Tarente, sont conquises par les Romains. Pyrrhus prend alors la décision de quitter la Sicile et, comme son navire s'éloigne, il aurait déclaré à ses compagnons[30] : « Quel terrain de lutte nous laissons là aux Carthaginois et aux Romains. »

Les défaites en Italie

Pour revenir en Italie, Pyrrhus emprunte imprudemment le détroit de Messine, très surveillé, où une puissante escadre carthaginoise l’attaque brusquement ; sur ses cent dix bâtiments de guerre, quatre-vingt-dix-huit sont coulés ou endommagés, et le navire à neuf rangs de rames qui avait amené le roi en Italie tombe aux mains des Carthaginois[31]. Cette débâcle navale, qui ne tempère pas son ardeur belliqueuse, est suivie d’autres mécomptes ; il tente en vain une attaque improvisée contre Rhegium occupée par une garnison campanienne ; à travers le massif de la Sila, il tombe dans une embuscade, tendue par 10 000 Mamertins, où il perd un grand nombre d’hommes ; puis, incapable de payer ses nouvelles recrues du Bruttium, il pille le trésor de Perséphone dans son sanctuaire de Locres, sacrilège qui le discrédite irrémédiablement aux yeux des Grecs. Il entre enfin dans Tarente. Pendant que Pyrrhus guerroyait en Sicile contre les Carthaginois, les Romains avaient eu le temps de se constituer une nouvelle armée et de grignoter toujours un peu plus les territoires de la ligue italique, au détriment des Bruttiens, des Lucaniens et des Tarentins. Les Romains ont même pénétré en Lucanie sous les ordres du consul Cornelius Lentulus Caudinus, tandis que le second consul, Curius Dentatus, s’avance à travers le Samnium pour barrer la route à Pyrrhus. Celui-ci lance un appel à l’aide militaire et financière à Antigone Gonatas, le roi de Macédoine, qui n’y répond pas. Il sollicite aussi en vain l'aide de Ptolémée II et des Séleucides[32]. Malgré tout, et en infériorité numérique face aux Romains, Pyrrhus attaque d’abord l’armée de Curius retranché sur une éminence, et disperse ses assauts ; le combat qui s’engage dans la plaine, non loin de Bénévent, voit le Romain vainqueur sur l’une de ses ailes, tandis que Pyrrhus parvient à rompre l’autre aile qui doit refluer vers le camp consulaire[33]. Pyrrhus est finalement battu, bien que de manière non décisive, lors de cette bataille de Beneventum en 275. Repoussé par les Carthaginois, désavoué par les Grecs de Sicile, et battu une fois de plus par les Romains, il décide alors, à l’automne 275, de mettre fin à sa campagne en Italie et retourne en Épire en abandonnant toutes ses conquêtes. Il ne ramène avec lui que huit mille fantassins, cinq cents cavaliers et ce qui lui reste de ses éléphants. Il laisse cependant en Italie son fils Hélénos, et à Tarente, son lieutenant Milon.

De la Macédoine au Péloponnèse

De retour chez lui, selon le mot célèbre de Bossuet, « Pyrrhus n’y demeura pas longtemps en repos, et voulut se récompenser sur la Macédoine des mauvais succès d’Italie »[34]. Il part à nouveau en guerre et en 273, se jette sur la Macédoine avec le projet de la piller. Mais devant son irrésistible avancée, la puissance d’Antigone II Gonatas s’effondre, et cette campagne fulgurante offre à Pyrrhus, avec une facile victoire, le trône de Macédoine. Il retrouve la possession de toutes les terres de Macédoine et de Thessalie, et fait aussitôt frapper à son nom les monnaies du monarque déchu. Dans le sanctuaire fédéral d’Iton, en Thessalie, il consacre à Athéna les boucliers pris aux mercenaires galates vaincus[35]. Mais, ambitionnant déjà d’autres projets, il laisse l’exercice du pouvoir en Macédoine à son fils Ptolémée, et ferme les yeux sur le pillage, par ses mercenaires, des tombes de Philippe II et d’Alexandre le Grand à Aigéai[Lequel ?].

L'année suivante (-272), Cléonyme, un Spartiate de sang royal détesté dans sa propre cité, lui demande d'attaquer Sparte et de le placer au pouvoir. Pyrrhus accepte avec l'espoir de garder le contrôle du Péloponnèse pour lui-même. Il se concilie alors la neutralité des Étoliens et rallie à sa cause la confédération achéenne ainsi que l’Élide. Il fait revenir de Sicile son fils Alexandre et d’Italie son fils Hélénos, avec toutes les troupes qui y étaient stationnées, et rappelle Ptolémée de Macédoine. Au printemps -272, il arrive à Mégalopolis dans le Péloponnèse à la tête de 27 000 hommes et d’une vingtaine d’éléphants, et peu après parvient devant Sparte, bien défendue par un fossé. Mais une résistance inattendue, à laquelle participent même les femmes, met en échec son assaut sur Sparte qui reçoit des renforts de Messène et d’Argos[36]. Pyrrhus est blessé dans la lutte et lève le siège. Au même moment, la Macédoine fait défection et Antigone Gonatas, redevenu roi, entre dans Corinthe pour affronter le roi d’Épire.

Abandonnant prudemment son plan primitif, Pyrrhus a alors l'occasion d'intervenir dans un conflit interne à Argos. Par la route de Tégée, il s’avance vers la ville, harcelé, chemin faisant, par les troupes du roi Areus Ier de Sparte ; au cours de ces combats, son fils aîné Ptolémée est tué. Lorsqu’il pénètre enfin, de nuit, dans Argos et ses ruelles étroites, l'obscurité ajoute à une incroyable confusion. Il ordonne la sortie, mais son ordre, interprété à contresens par Hélénos à la tête des éléphants, entraîne un indescriptible chaos[37]. Pyrrhus est blessé par un Argien dont la vieille mère observait le combat depuis son toit : elle lance alors une tuile qui assomme le roi en le touchant à la tête et le fait chuter de cheval. Un soldat d’Antigone Gonatas l’achève[38]. Ce dernier fait incinérer le corps de Pyrrhus dont les cendres sont placées dans une urne et un tombeau dans Ambracie.

Descendance

Il a, sans doute de sa première épouse, une fille, Olympias II, sœur-épouse de son demi-frère Alexandre II d'Épire, et trois fils de mères différentes :

- d'Antigoné, fille de Bérénice Ire, elle-même 4e épouse de Ptolémée Ier, et d'un dénommé Philippe : Ptolémée d'Épire ;

- de Lanassa de Syracuse, fille d'Agathocle tyran de Syracuse : Alexandre d'Épire, qui lui succède ;

- de Bicernna d'Illyrie, fille de Bardillis roi d'Illyrie : Hélénus d'Épire.

Selon Plutarque[39], interrogé sur sa succession, il aurait répondu qu'il laisserait son royaume « à celui d'entre [ses enfants] dont l'épée sera[it] la plus tranchante ».

Jugements de la postérité

Le personnage d'exception que fut Pyrrhus a souvent été qualifié d’aventurier, voire de baroudeur, mais l'on s'accorde en général à reconnaître en lui un des plus héroïques capitaines de guerre que la Grèce ait comptés : Athènes lui fit élever une statue, un citoyen d'Élide fit de même dans l’espace sacré de l’Altis et une autre statue fut érigée dans la cité de Callipolis pour honorer « sa bravoure et ses bienfaits ». Adulé par ses sujets et ses soldats qui le surnommèrent « l’Aigle », il fut de son vivant assimilé à un favori de Zeus pour le caractère foudroyant de ses offensives.

Bien qu'il ait été un dirigeant autoritaire et souvent sans pitié, et qu'il manquât de sagesse, Pyrrhus est considéré comme l'un des plus grands généraux de l'Antiquité. Selon Appien, Hannibal, interrogé sur les meilleurs commandants, plaça Pyrrhus en seconde position derrière Alexandre le Grand[40]. Selon Plutarque, son ardeur guerrière était sans cesse attisée dans son esprit en perpétuelle effervescence :

« Il roulait toujours d’espérances en espérances, ne voyait dans ses succès qu’une étape vers d’autres succès et il voulait réparer ses échecs par d’autres entreprises : la défaite, pas plus que la victoire, ne mettait fin à l’agitation qu’il créait et subissait tour à tour. »

Avec pénétration, Justin a décelé chez Pyrrhus la tendance à chercher sa jouissance dans la guerre pour la guerre, plutôt que dans les empires que la guerre édifie : « Neque illi maior ex imperio quam ex bello voluptas erat ».

En tant que général, sa plus grande faiblesse était qu'il dispersait bien trop souvent ses efforts et ne savait pas ménager sa trésorerie, employant sans compter des mercenaires coûteux. La campagne en Italie de Pyrrhus fut la seule chance réelle offerte à la Grèce de mettre en échec la domination romaine sur le monde méditerranéen. Mais, plutôt que de s'allier, les différents royaumes hellénistiques continuèrent de se battre entre eux, sapant ainsi la force militaire et financière de la Grèce et de la Macédoine. Un siècle plus tard, la Grèce et la Macédoine étaient sous le contrôle de Rome et l'ère de l'époque hellénistique était révolue. Pyrrhus a écrit ses mémoires dans lesquels Plutarque et Denys d'Halicarnasse ont puisé leurs informations ; il est aussi l’auteur de quelques livres sur l'art de la guerre. Bien que ceux-ci aient été perdus, Plutarque affirme qu'ils ont influencé Hannibal et que Cicéron en a fait les louanges[41].

Le dialogue de Pyrrhus et de Cinéas

Plutarque rapporte le fameux dialogue[42] dans lequel Cinéas, l'astucieux Thessalien dont Pyrrhus avait fait son conseiller de prédilection, essaie de dissuader le roi d’Épire de se lancer dans l'immense entreprise de la conquête de l'Occident, de l'Italie méridionale jusqu'à la Sicile et à l'Afrique carthaginoise. Ce dialogue, célèbre dans toute l'Antiquité, a trouvé un écho chez Dion Cassius, Thémistius, et Stobée ; chez les modernes, Blaise Pascal y fait aussi allusion :

« Lorsque Cinéas disait à Pyrrhus, qui se proposait de jouir du repos avec ses amis après avoir conquis une grande partie du monde, qu'il ferait mieux d'avancer lui-même son bonheur en jouissant dès lors de ce repos, sans l'aller chercher par tant de fatigues, il lui donnait un conseil qui recevait de grandes difficultés, et qui n'était guère plus raisonnable que le dessein de ce jeune ambitieux. L'un et l'autre supposaient que l'homme se pût contenter de soi-même et de ses biens présents, sans remplir le vide de son cœur d'espérances imaginaires, ce qui est faux. Pyrrhus ne pouvait être heureux ni avant ni après avoir conquis le monde ; et peut-être que la vie molle que lui conseillait son ministre était encore moins capable de le satisfaire que l'agitation de tant de guerres et de tant de voyages qu'il méditait. »

— Pascal, Pensées, Brunschvicg, 139

Notes et références

- Platon, lettre VIII (apocryphe) Aux parents et amis de Dion, 353e.

- Carcopino 1961, p. 27.

- Carcopino 1961, p. 21-22.

- Selon Jérôme Carcopino, Pyrrhus le tue de sa propre main.

- Carcopino 1961, p. 25-26.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle, livre VIII, LXX.

- Pline l'Ancien, Histoire naturelle [détail des éditions] [lire en ligne] (Livre VIII, VI)

- Carcopino 1961, p. 28-29.

- Carcopino 1961, p. 29 à 33.

- Pierre Lévêque, Pyrrhos, Paris, 1957[réf. incomplète]

- Carcopino 1961, p. 33.

- Carcopino 1961, p. 35-36.

- Carcopino 1961, p. 39-40.

- Carcopino 1961, p. 46 à 51.

- Le vers nous a été conservé par Ennius : Aio te, Æacida, Romanos vincere posse. Mais il est complètement amphibologique, comme nombre des oracles delphiques : en latin comme en grec, l'emploi d'une infinitive et de deux accusatifs produit un énoncé à double sens.

- Carcopino 1961, p. 57 à 59.

- André Piganiol, La Conquête romaine, Presses universitaires de France, 1967, p. 208.

- Carcopino 1961, p. 63 à 66.

- Carcopino 1961, p. 68-69

- Plutarque, Apophtegmes de rois et de généraux, « Pyrrhus », 3. Extrait de la traduction de F. Fuhrmann pour la Collection des Universités de France, 1988.

- « Plutarque, Vie des hommes illustres, Pyrrhus, p. 364 », sur Wikisource (consulté le )

- Selon André Piganiol, Pyrrhus aurait débarqué à Catane : La Conquête romaine, PUF, 1967, p. 209.

- Carcopino 1961, p. 71 à 74.

- Carcopino 1961, p. 77.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Pyrrhus, p. 375.]

- Carcopino 1961, p. 76-77.

- André Piganiol, La Conquête romaine, PUF. 1967, p. 209.

- Petros Garoufalias Pyrrhus, King of Epirus, p. 97-108.

- Plutarque, Vies parallèles [détail des éditions] [lire en ligne], Vie de Pyrrhus, p. 376-377.]

- Petros Garoufalias, Pyrrhus, King of Epirus,[réf. incomplète] p. 109-112.

- Carcopino 1961, p. 83.

- Petros Garoufalias Pyrrhus, King of Epirus, p. 121-122.

- Carcopino 1961, p. 86 à 89.

- Bossuet, Discours sur l'Histoire universelle, I, 8, p. 68.

- Carcopino 1961, p. 92.

- Carcopino 1961, p. 97 à 100.

- Carcopino 1961, p. 102 à 106.

- Récit détaillé de Plutarque, Vie de Pyrrhus, p. 389 et suiv.

- (ibid.,[réf. incomplète] 1)

- (en) Appien, « The Syrian Wars », History of Rome, § 10-11 (Livius.org).

- Plutarque, Vies parallèles, vol. 6, Belles Lettres, 1971[réf. incomplète].

- Plutarque, Vie de Pyrrhus, p. 360.

Annexes

Sources antiques

- Denys d'Halicarnasse, Antiquités romaines, livres 19 et 20.

- (fr) Plutarque, Vie de Pyrrhus (lire en ligne sur Wikisource).

- Diodore de Sicile, Bibliothèque historique [détail des éditions] [lire en ligne] Livre XXI (9).

Bibliographie

- Nouveau Larousse illustré, 1898-1907, publication dans le domaine public.

- (en) N. G. L. Hammond et F. Walbank, A History of Macedonia, vol. 3 : 336-167 B.C., Oxford, Clarendon Press, (ISBN 0198148151).

- Édouard Will, Histoire politique du monde hellénistique 323-, Paris, Seuil, coll. « Points Histoire », (ISBN 2-02-060387-X).

- Pierre Lévêque, Pyrrhos, Rome, 1956.

- Paul Cloché, La Dislocation d'un empire. Les premiers successeurs d'Alexandre le Grand, Payot, Paris, 1959.

- Jérôme Carcopino, Profils de conquérants, Flammarion, , p. 11 à 108 : Pyrrhus, conquérant ou aventurier ?

- (en) Petros E. Garoufalias, Pyrrhus, King of Epirus, Stacey International, 1978 (ISBN 978-0905743134)

- W. Helbig, « Deux portraits de Pyrrhus, roi d'Epire. », Mélanges d'archéologie et d'histoire, vol. tome 13, , pages 377 à 390 (DOI 10.3406/mefr.1893.6104, lire en ligne, consulté le ).

- François Chamoux, « Le roi Pyrrhus d'Épire. », Journal des savants, , pages 168 à 176 (lire en ligne, consulté le ).

- R. Flacelière, « Pyrrhos et Delphes. », Revue des Études Anciennes, vol. Tome 70, nos 3-4, , pages 295 à 303 (DOI 10.3406/rea.1968.3820, lire en ligne, consulté le ).

- (fr) Patrick Receveur, "Pyrrhus d’Épire: une légende guerrière", dans Vae Victis n°143, 2018, p. 36-39