« Premier peuplement de l'Amérique » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

relecture; mef |

||

| Ligne 4 : | Ligne 4 : | ||

Le '''premier peuplement de l'Amérique''' fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Ces débats entre [[archéologue]]s et [[anthropologue]]s portent sur l'origine des [[Paléoaméricains]], ainsi que sur la date, les modalités et les raisons de leur arrivée en [[Amérique]]. Les techniques biochimiques modernes et des recherches archéologiques de plus en plus minutieuses ont permis de faire avancer la connaissance du sujet. La compréhension actuelle des migrations vers et à travers le continent américain repose sur des avancées dans quatre disciplines complémentaires : l'[[archéologie]], l'[[anthropologie physique]], les [[Analyse génétique|analyses génétiques]], et la [[linguistique]]. |

Le '''premier peuplement de l'Amérique''' fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Ces débats entre [[archéologue]]s et [[anthropologue]]s portent sur l'origine des [[Paléoaméricains]], ainsi que sur la date, les modalités et les raisons de leur arrivée en [[Amérique]]. Les techniques biochimiques modernes et des recherches archéologiques de plus en plus minutieuses ont permis de faire avancer la connaissance du sujet. La compréhension actuelle des migrations vers et à travers le continent américain repose sur des avancées dans quatre disciplines complémentaires : l'[[archéologie]], l'[[anthropologie physique]], les [[Analyse génétique|analyses génétiques]], et la [[linguistique]]. |

||

Depuis les [[années 1930]] et la découverte du [[site Clovis]] au [[Nouveau-Mexique]], il était admis que l'Amérique avait été peuplée depuis l'Asie par des groupes ayant migré à travers la [[Béringie]], nom du pont terrestre qui reliait jadis l'[[Alaska]] à la [[Sibérie]], là où le [[détroit de Béring]] les sépare aujourd'hui. Toutefois les modalités de la migration (voie terrestre ou maritime, grande navigation ou cabotage primitif), sa chronologie et le lieu d'origine en Asie des migrants demeurent discutés<ref name=Goebel>Goebel |

Depuis les [[années 1930]] et la découverte du [[site Clovis]] au [[Nouveau-Mexique]], il était admis que l'Amérique avait été peuplée depuis l'Asie par des groupes ayant migré à travers la [[Béringie]], nom du pont terrestre qui reliait jadis l'[[Alaska]] à la [[Sibérie]], là où le [[détroit de Béring]] les sépare aujourd'hui. Toutefois les modalités de la migration (voie terrestre ou maritime, grande navigation ou cabotage primitif), sa chronologie et le lieu d'origine en Asie des migrants demeurent discutés<ref name=Goebel>{{Article |langue=en |auteur1=Ted Goebel |auteur2=Michael R. Waters |auteur3=Dennis H. O'Rourke |titre=The Late Pleistocene Dispersal of Modern Humans in the Americas |périodique=[[Science (revue)|Science]] |volume=319 |numéro=5869 |date=14 mars 2008 |pages=1497-1502 |doi=10.1126/science.1153569}}.</ref>. |

||

Certaines données archéologiques indiquent que le premier peuplement important de l'Amérique aurait eu lieu à la fin de la [[Glaciation de Würm| |

Certaines données archéologiques indiquent que le premier peuplement important de l'Amérique aurait eu lieu à la fin de la [[Glaciation de Würm|dernière glaciation]], plus précisément lors du dernier maximum glaciaire, entre {{formatnum:16500}} et {{unité|13000|ans}} [[avant le présent|A.P.]]<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Sandro L. Bonatto |auteur2=Francisco M. Salzano |titre=A single and early migration for the peopling of the Americas supported by mitochondrial DNA sequence data |périodique=Proceedings of the National Academy of Sciences |volume=94 |numéro=5 |date=4 mars 1997 |pages=1866–1871 |lire en ligne=https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC20009/}}.</ref>. Pendant longtemps, la [[site Clovis|culture Clovis]] (environ {{unité|13000|ans}} A.P.) a été considérée comme la première culture américaine, ce qui est confirmé par la découverte de pas fossilisés sur l'[[Île Calvert (Colombie-Britannique)|île Calvert]] ([[Colombie-Britannique]] en 2017 ({{unité|13000|ans}} également)<ref>{{Lien web |titre=Découverte des plus vieilles traces d’humains en Amérique du Nord |url=http://lemonde.fr/archeologie/article/2018/03/29/decouverte-des-plus-vieilles-traces-d-humains-en-amerique-du-nord_5277777_1650751.html |site=[[Le Monde]] |date=29 mars 2018 |consulté le=31 mars 2018}}.</ref>. Mais selon l'océanographe Michel Fontugne, spécialiste des datations, les scientifiques américains {{citation|acceptent aujourd’hui le seuil de {{unité|25000|ans}} [comme première présence humaine], ce qui était inconcevable il y a trente ans. On a passé la barrière de Clovis<ref>[http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2015/04/27/sur-les-traces-des-premiers-americains_4623636_1650684.html Sur les traces des premiers Américains], ''[[Le Monde]]'', supplément Sciences du 27 avril 2015 </ref>.}} |

||

Des témoignages de plus en plus probants d'occupations antérieures ont en effet été publiés. En 2017 est découvert sur [[Triquet Island]] ([[Colombie |

Des témoignages de plus en plus probants d'occupations antérieures ont en effet été publiés. En 2017 est découvert sur [[Triquet Island]] ([[Colombie-Britannique]]), un site d'occupation humaine daté de {{unité|14000|ans}}. Le site de Debra L. Friedkin a ainsi livré une [[industrie lithique]] datant de {{unité|15500|ans}} A.P.<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Waters, M.R. |auteur2=Forman, S.L. |auteur3=Jennings, T.A. |auteur4=Nordt, L.C. |auteur5=Driese, S.G. |auteur6=Feinberg, J.M. |auteur7=Keene, J.L. |auteur8=Halligan, J. |auteur9=Lindquist, A. |auteur10Pierson, J. |auteur11=Hallmark, C.T. |auteur12=Collins, M.B. |auteur13=Wiederhold, J.E |titre=The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas |périodique=[[Science (revue)|Science]] |volume=331 |numéro=6024 |date=25 mars 2011 |pages=1599-1603 |doi=10.1126/science.1201855}}.</ref>. Outre le squelette de [[Luzia]] et le site de [[Monte Verde]], au [[Chili]], le site de [[Topper (site archéologique)|Topper]], en [[Caroline du Sud]], daterait de {{unité|50000|ans}}, soit environ {{unité|37000|ans}} avant Clovis ; le site de [[Pedra Furada]], dans le [[parc national de la Serra da Capivara]], au nord du [[Brésil]], serait encore plus ancien. Ces différents restes et sites permettent à certains de soutenir des théories alternatives à celles du peuplement par la mer de Béring, dont l'hypothèse d'une navigation depuis l'Afrique ou/et l'Europe, ainsi que depuis l'Australie. Toutes les hypothèses, y compris celles de Behring, restent en débat. [[Yves Coppens]], professeur au [[Collège de France]], s'appuyant sur la grotte de Pedra Furada, considère ainsi le peuplement par voie maritime depuis l'Afrique, il y a peut-être {{unité|100000|ans}}, comme crédible<ref name=TEL>{{Lien web |auteur=Hubert Prolongeau |titre=Le Brésil avait aussi son Cro-Magnon |url=http://www.telerama.fr/monde/le-bresil-avait-aussi-son-cro-magnon,67745.php |site=[[Télérama]] |date=15 avril 2011 |consulté le=}}.</ref>. En 2017 également, furent publiés les résultats de la datation d'os de [[mastodonte]]s découverts sur le [[site Cerutti Mastodon]] situé dans le [[comté de San Diego]] (Californie). Ces os auraient été brisés intentionnellement. Or la datation établit leur âge à {{unité|130700|ans}}<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Steven R. Holen |et al.=oui |titre=A 130,000-year-old archaeological site in southern California, USA |périodique=[[Nature (revue)|Nature]] |volume=544 |numéro=7651 |date=27 avril 2017 |lire en ligne=http://www.nature.com/nature/journal/v544/n7651/full/nature22065.html |doi=doi:10.1038/nature22065}}.</ref> alors que l'homme moderne est censé être sorti d'[[Afrique]] il y a {{unité|100000|ans}} tout au plus et qu'on n'a encore jamais retrouvé aucune trace de la présence d'autres représentants du genre ''[[Homo]]'' en [[Amérique]]. |

||

== Modèle Clovis == |

== Modèle Clovis == |

||

| Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||

Dans les années qui suivirent, les archéologues ont retrouvé des milliers de ces silex en Amérique du Nord, et jusqu'au [[Costa Rica]], dans toutes sortes de milieux naturels. Ils étaient produits selon les mêmes techniques. Les scientifiques ont également montré que tous les animaux géants d'Amérique (mammouths, [[tatou]]s géants ou [[glyptodon]], [[paresseux]] géants, [[tigre à dents de sabre|tigres à dents de sabre]], camélidés et équidés) avaient soudainement disparu. On en a conclu qu'un peuple venu d'ailleurs avait apporté avec lui une arme redoutable : la [[Pointe de flèche de la période Clovis|pointe de Clovis]]. |

Dans les années qui suivirent, les archéologues ont retrouvé des milliers de ces silex en Amérique du Nord, et jusqu'au [[Costa Rica]], dans toutes sortes de milieux naturels. Ils étaient produits selon les mêmes techniques. Les scientifiques ont également montré que tous les animaux géants d'Amérique (mammouths, [[tatou]]s géants ou [[glyptodon]], [[paresseux]] géants, [[tigre à dents de sabre|tigres à dents de sabre]], camélidés et équidés) avaient soudainement disparu. On en a conclu qu'un peuple venu d'ailleurs avait apporté avec lui une arme redoutable : la [[Pointe de flèche de la période Clovis|pointe de Clovis]]. |

||

On a longtemps considéré que les porteurs de la culture Clovis étaient venus d'Asie par le [[détroit de Béring]] exondé pendant les glaciations, et que cette culture était la plus ancienne du continent américain. Cette grande migration depuis la [[Sibérie]], donnant naissance au premier peuplement américain, était expliquée par la théorie dite de Clovis, selon laquelle, l'Homme aurait traversé la [[Béringie]] (détroit de Béring) vers {{ |

On a longtemps considéré que les porteurs de la culture Clovis étaient venus d'Asie par le [[détroit de Béring]] exondé pendant les glaciations, et que cette culture était la plus ancienne du continent américain. Cette grande migration depuis la [[Sibérie]], donnant naissance au premier peuplement américain, était expliquée par la théorie dite de Clovis, selon laquelle, l'Homme aurait traversé la [[Béringie]] (détroit de Béring) vers {{unité|14000|ans}}. Il serait arrivé en Amérique du Nord vers {{unité|13500|ans}}, date correspondant aux vestiges lithiques trouvés sur le [[site de Clovis]] aux États-Unis. Ensuite, les groupes humains auraient migré par vagues successives vers l'Amérique du Sud. De plus ces humains étaient, logiquement, les ancêtres des [[Amérindiens]] d'aujourd'hui, de type mongoloïde au crâne [[brachycéphale]]. Jusque dans les années 1980, cette thèse était la mieux concordante avec les faits connus et décrits auparavant. |

||

Les controverses débutèrent à propos de la découverte du site de [[Lewisville (Texas)|Lewisville]], au [[Texas]] en [[1957]]. Là furent mis au jour les squelettes de nombreux animaux, dont certaines espèces aujourd'hui disparues (mammouths, glyptodons, camélidés, équidés, cerfs, ours |

Les controverses débutèrent à propos de la découverte du site de [[Lewisville (Texas)|Lewisville]], au [[Texas]] en [[1957]]. Là furent mis au jour les squelettes de nombreux animaux, dont certaines espèces aujourd'hui disparues (mammouths, glyptodons, camélidés, équidés, cerfs, ours{{etc.}}) et des pointes de lances du type Clovis. Mais tous ces ossements et artefacts furent [[datation par le carbone 14|datés par le carbone 14]] de {{unité|38000|ans}}. Cette date fut rejetée par les scientifiques américains de l'époque, d'autant que les pointes de lances étaient considérées comme de type Clovis. D'autres expertises de datation effectuées en [[1963]] confirmèrent la date avancée antérieurement. Enfin, en [[1978]] puis en [[1980]], [[Dennis Stanford]] de la [[Smithsonian Institution]], aidé de deux ingénieurs de l'Armée américaine, mirent en parallèle la date de {{formatnum:37000}}–{{unité|38000|ans}} et une occupation humaine du site jusqu'à la période de {{unité|12000|ans}}. Le site de [[Old Crow]] dans le [[Yukon]] proche de la [[Béringie]], a livré des artefacts datés de {{unité|25000|ans}}. |

||

Si les ancêtres des Amérindiens (d'origine mongoloïde) arrivèrent en Amérique vers {{ |

Si les ancêtres des Amérindiens (d'origine mongoloïde) arrivèrent en Amérique vers {{unité|13500|ans}}, d'autres populations, d'origines peut-être plus diverses, ont pu arriver avant eux. Certains auteurs ont ainsi émis l'hypothèse selon laquelle les artefacts jusqu'ici considérés comme liés à la culture Clovis pourraient en fait être [[solutréen]]s. À peine émises, ces suppositions furent instrumentalisées dans les médias, avec le contexte des revendications politiques et historiques des Amérindiens, et celles des opposants à ces revendications (parmi lesquels les ultra-nationalistes blancs). |

||

== Remise en cause du modèle Clovis == |

== Remise en cause du modèle Clovis == |

||

| Ligne 28 : | Ligne 28 : | ||

=== Contestations sur la date === |

=== Contestations sur la date === |

||

Plusieurs découvertes récentes remettent en cause l'ancienneté admise jusqu'ici pour l'occupation de l'Amérique par les Hommes. Parmi les sites fouillés, certains ont révélé des ossements de [[Paléoaméricains]] antérieurs à la période dite de Clovis ainsi que des objets antérieurs à la culture de Clovis : les spécialistes les appellent « sites pré-Clovis » : |

Plusieurs découvertes récentes remettent en cause l'ancienneté admise jusqu'ici pour l'occupation de l'Amérique par les Hommes. Parmi les sites fouillés, certains ont révélé des ossements de [[Paléoaméricains]] antérieurs à la période dite de Clovis ainsi que des objets antérieurs à la culture de Clovis : les spécialistes les appellent « sites pré-Clovis » : |

||

[[Fichier:Arrow and spear heads - from-DC1.jpg|vignette|Flèches préhistoriques amérindiennes, conservées à [[Washington |

[[Fichier:Arrow and spear heads - from-DC1.jpg|vignette|Flèches préhistoriques amérindiennes, conservées à [[Washington (district de Columbia)|Washington]].]] |

||

* Certains affirment que la présence humaine est attestée en Amérique du Sud, il y a quelque {{ |

* Certains affirment que la présence humaine est attestée en Amérique du Sud, il y a quelque {{unité|60000|ans}}, mais cette date est loin de faire consensus<ref>{{Ouvrage |langue=en |auteur=Elaine Dewar |titre=Bones |sous-titre=Discovering the First Americans |éditeur=Vintage Éditions |année=2001 |pages totales=628}}.</ref>. Les peintures rupestres de la grotte de [[Pedra Furada]], dans le [[parc national de la Serra da Capivara]] située au sud-est de l'État du [[Piauí]] (centre du [[Brésil]]) sont à l'origine de cette affirmation. Cette région est riche en sites préhistoriques. Selon [[Yves Coppens]], professeur au [[Collège de France]], la découverte de cette grotte permet de dire : {{citation|Il y a cent mille ans, le premier Homo sapiens est arrivé dans le Nordeste, au Brésil. Sans doute est-il venu d'Afrique, sur des radeaux, et à la dérive, s'arrêtant d'île en île<ref name="TEL" />…}} |

||

* L'analyse de plusieurs sites archéologiques mexicains ([[Cerro Toluquilla]], [[Hueyatlaco]], [[El Cedral]], [[Baja California]]) a abouti à des datations récentes de traces humaines (empreintes et ossements) qui leur attribuent une ancienneté proche de {{formatnum:40000}} ans. |

* L'analyse de plusieurs sites archéologiques mexicains ([[Cerro Toluquilla]], [[Hueyatlaco]], [[El Cedral]], [[Baja California]]) a abouti à des datations récentes de traces humaines (empreintes et ossements) qui leur attribuent une ancienneté proche de {{formatnum:40000}} ans. |

||

| ⚫ | * Le site de [[Monte Verde]] au [[Chili]], classé au [[patrimoine mondial|patrimoine mondial de l'Humanité]] par l'[[UNESCO]], se distingue par deux niveaux archéologiques : le site préhistorique de ''Monte Verde I'', le plus ancien, dont la date d'occupation humaine de {{formatnum:33000}} à {{unité|35000|ans}} est très contestée, et le site préhistorique de ''Monte Verde II'', daté de {{formatnum:12500}} à plus de {{unité|18000|ans}} selon les couches<ref name=AG>{{Article |langue=en |auteur=Ann Gibbons |titre=Humans may have reached Chile by 18,500 years ago |périodique=[[Science (revue)|Science]] |volume=350 |numéro=6263 |pages=898 |date=20 novembre 2015 |doi=10.1126/science.350.6263.898}}.</ref>{{,}}<ref name=TD15>{{Article |langue=en |auteur1=Tom Dillehay |lien auteur1=Tom Dillehay |et al.=oui |titre=New Archaeological Evidence for an Early Human Presence at Monte Verde, Chile |périodique=PLOS ONE |volume=10 |numéro=11 |pages= |date=18 novembre 2015 |doi=10.1371/journal.pone.0141923}}.</ref>, qui fait davantage consensus depuis 2000<ref>Agence Science-Presse, [http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/2003/man080903.html Les origines mystérieuses des premiers amérindiens], 8 septembre 2003.</ref>. |

||

* Le site de [[Pikimachay]] situé dans la vallée d'Ayacucho des Andes péruviennes, dont les artefacts sont datés de {{unité|22000|ans}}. |

|||

| ⚫ | * Le site de [[Monte Verde]] au [[Chili]], classé au |

||

* Un campement situé près de Pittsburgh, le site de [[Meadowcroft]], dans le sud-ouest de la [[Pennsylvanie]], a été fouillé par James Adovasio : des lames et des nucléus ont été datés de {{formatnum:16000}} à {{unité|19000|ans}} avant notre ère. |

|||

* Le site de [[ |

* Le site de [[Cactus Hill]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]] a livré des pointes comparables à celles des Solutréens, datées de {{unité|19000|ans}}. |

||

| ⚫ | |||

* |

* À la [[caverne de Pendejo]] au [[Nouveau-Mexique]] et à la [[grotte de Sandia]], au Nouveau-Mexique, sont attribuées des datations respectivement de {{formatnum:35000}} à {{unité|55000|ans}}, et de {{formatnum:25000}} à {{unité|30000|ans}}, qui sont encore contestées. |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

* Le site de [[Cactus Hill]] en [[Virginie (États-Unis)|Virginie]] a livré des pointes comparables à celles des Solutréens, datées de {{formatnum:19000}} ans. |

|||

| ⚫ | |||

* À la [[Caverne de Pendejo]] au [[Nouveau-Mexique]] et à la [[Grotte de Sandia]], au Nouveau-Mexique, sont attribuées des datations respectivement de {{formatnum:35000}} ans à {{formatnum:55000}} ans, et de {{formatnum:25000}} ans à {{formatnum:30000}} ans, qui sont encore contestées. |

|||

| ⚫ | |||

| ⚫ | |||

=== Contestation des origines === |

=== Contestation des origines === |

||

==== Données craniologiques ==== |

==== Données craniologiques ==== |

||

L'analyse [[craniologie|craniologique]] a encore cours aux [[États-Unis]], mais a été abandonnée en Europe. En effet, les Européens sont statistiquement plus [[dolichocéphale]]s que les Africains, eux-mêmes statistiquement plus [[brachycéphale]]s mais la variabilité humaine est énorme, quel que soit le sous-groupe considéré. De plus l'[[indice céphalique]] est en partie lié à l'environnement et on constate par exemple des différences entre les migrants arrivés aux États-Unis à la fin du {{s-|XIX|e}} et la génération de leur descendants<ref> |

L'analyse [[craniologie|craniologique]] a encore cours aux [[États-Unis]], mais a été abandonnée en Europe. En effet, les Européens sont statistiquement plus [[dolichocéphale]]s que les Africains, eux-mêmes statistiquement plus [[brachycéphale]]s mais la variabilité humaine est énorme, quel que soit le sous-groupe considéré. De plus l'[[indice céphalique]] est en partie lié à l'environnement et on constate par exemple des différences entre les migrants arrivés aux États-Unis à la fin du {{s-|XIX|e}} et la génération de leur descendants<ref>Boas, 1913</ref>. |

||

Selon l'analyse crâniologique, la plupart des crânes découverts sur des squelettes estimés antérieurs à l'époque de [[site de Clovis|Clovis]] |

Selon l'analyse crâniologique, la plupart des crânes découverts sur des squelettes estimés antérieurs ou contemporains à l'époque de [[site de Clovis|Clovis]] révèlent des caractéristiques [[dolichocéphale]]s plus ou moins accentuées, avec quelques spécimens moins marqués relevant du type crânien [[mésocéphalique]]. En général, ces crânes paléoaméricains, ne portent pas en eux les caractéristiques des peuples amérindiens actuels, d'origine mongoloïde et à la crâniologie souvent [[brachycéphale]]. Souvent, mais pas toujours, et c'est pourquoi l'[[homme de Kennewick]], dolichocéphale, pourrait quand même avoir une origine asiatique. La recherche est actuellement en pleine évolution, et les distinctions crâniologiques et morphologiques sont loin d'être des cloisonnements rigides, car toute nouvelle découverte modifie ce classement provisoire et évolutif. En l'état, il ne s'agit donc que d'hypothèses. |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

| Ligne 63 : | Ligne 55 : | ||

! Hypothèse type europoïde ou caucasien |

! Hypothèse type europoïde ou caucasien |

||

| |

| |

||

* Un squelette entier qui fut classé de type [[europoïde]] ou de type [[Blanc (humain)|caucasien]], l |

* Un squelette entier qui fut classé de type [[europoïde]] ou de type [[Blanc (humain)|caucasien]], l'[[homme de Kennewick]], datant de plus de {{unité|9000|ans}} a été découvert dans l'État de [[Washington (État)|Washington]] en juillet [[1996]]<ref>Agence Science-Presse, [http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/man070998.html Le défunt le plus controversé du monde], 7 septembre 1998.</ref>, sur les bords du [[Columbia (fleuve)|Columbia]]<ref>[http://www.cybersciences.com/cyber/4.0/mars98/kennewic.asp La science et la technologie pour tous - Québec Science.]</ref>. |

||

| ⚫ | * Les restes d'un homme de type caucasien ont été retrouvés sur le site de la [[grotte de l'esprit]], au Nevada ; il a été daté entre {{formatnum:-11000}} et {{formatnum:-8000}}<ref>{{Ouvrage |auteur1=Philippe Jacquin |auteur2=Daniel Royot |titre=Go West ! Histoire de l'Ouest américain d'hier à aujourd'hui |lieu=Paris |éditeur=Flammarion |année=2002 |passage=19}}.</ref>. |

||

| ⚫ | * Des momies furent exhumées sous plusieurs mètres de dépôts de guano dans la [[caverne de Lovelock]] en 1911 par des exploitants-récolteurs. Elles furent datées d'environ {{unité|5000|ans}} par l'[[Datation par le carbone 14|analyse au carbone 14]]. Leur apparente grande taille pourrait être le résultat d'une confusion<ref>[http://www.mnsu.edu/emuseum/archaeology/sites/northamerica/lovelock_cave.htmlLovelock Cave], dans EMuseum</ref>. D'autres furent découvertes en 1931 de même type non loin de la caverne de Lovelock. |

||

| ⚫ | * Les restes d'un homme de type caucasien ont été retrouvés sur le site de la [[ |

||

| ⚫ | * Des momies furent exhumées sous plusieurs mètres de dépôts de guano dans la [[caverne de Lovelock]] en 1911 par des exploitants-récolteurs. Elles furent datées d'environ {{ |

||

|----- |

|----- |

||

! Crânes dolichocéphales |

! Crânes dolichocéphales |

||

! Hypothèse type [[australoïde]] ou [[africain]] |

! Hypothèse type [[australoïde]] ou [[africain]] |

||

| |

| |

||

* 75 crânes, dont le crâne de [[Luzia]], ont été mis au jour au [[Brésil]]<ref>[http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/2004/cap0504042.html 11 000 ans sur une carte] et |

* 75 crânes, dont le crâne de [[Luzia]], ont été mis au jour au [[Brésil]]<ref>[http://www.sciencepresse.qc.ca/archives/2004/cap0504042.html 11 000 ans sur une carte] et [http://news.nationalgeographic.com/news/2003/09/0903_030903_bajaskull.html Who Were The First Americans?]</ref>. Leur âge de {{unité|35000|ans}} est très contesté ; ils sont d'aspect [[australoïde]] ou africain. |

||

| ⚫ | * Les 250 crânes et squelettes de [[Cerca grande]] au [[Brésil]], étudiés par les scientifiques Walter Neves et Mark Hubbe du Laboratoire des Études sur l'Évolution Humaine, Département de Génétique et de Biologie évolutive, de l'Institut des Sciences, Université de Sao Paulo. Ils sont datés dans une fourchette allant de {{formatnum:8000}} à {{unité|12000|ans}}. Ils ont la même morphologie [[australoïde]] ou africaine que [[Luzia]]. |

||

| ⚫ | * Les 250 crânes et squelettes de [[Cerca grande]] au [[Brésil]], étudiés par les scientifiques Walter Neves et Mark Hubbe du Laboratoire des Études sur l'Évolution Humaine, Département de Génétique et de Biologie évolutive, de l'Institut des Sciences, Université de Sao Paulo. Ils sont datés dans une fourchette allant de {{formatnum:8000}} |

||

|----- |

|----- |

||

! Crânes dolichocéphales et mésocéphales |

! Crânes dolichocéphales et mésocéphales |

||

! Hypothèse mixte type [[europoïde]] ou [[Aïnous (ethnie du Japon)|aïnou]] ou [[australoïde]] |

! Hypothèse mixte type [[europoïde]] ou [[Aïnous (ethnie du Japon et de Russie)|aïnou]] ou [[australoïde]] |

||

| |

| |

||

* Les ossements de la [[ |

* Les ossements de la [[femme de Peñon]] (environ {{unité|13000|ans}}), découverts près de [[Mexico]] présentent des caractéristiques dolichocéphales, proches de celles des crânes de [[Baja California]]. Certains spécialistes rapprochent ce crâne soit à ceux de [[Cerca grande]] ou de [[Luzia]], soit à celui de l'[[homme de Kennewick]]. |

||

| ⚫ | * La présence humaine dans la péninsule de [[Baja California]] – la Basse Californie mexicaine – remonte à quelques dizaines de milliers d'années. L'occupation humaine fut analysée par la mise à jour, sur le site de la caverne de Babisuri en Basse-Californie, de nombreux outils (artefacts, bois brûlés, coquillages travaillés) qui ont permis de dater d'au moins {{unité|40000|ans}} la présence humaine. Plusieurs dizaines de squelettes datés de {{formatnum:13000}} à {{unité|15000|ans}} furent découverts par plusieurs équipes d'archéologues mexicains, américains, britanniques et japonais, dans la même région mexicaine de [[Baja California]]. Les sites préhistoriques de [[Baja California]], riches de nombreuses peintures pariétales, livrent des ossements humains paléoaméricains, dont les crânes semblent indiquer une parenté avec celui de la [[Femme de Peñon]], ainsi qu'aux autres restes humains découverts dans la même région centrale du Mexique (c'est-à-dire près de Mexico), comme ceux de l'[[homme du métro Balderas]] ({{unité|11000|ans}}). |

||

| ⚫ | |||

| ⚫ | * La présence humaine dans la péninsule de [[Baja California]] – la Basse Californie mexicaine – remonte à quelques dizaines de milliers d'années. L'occupation humaine fut analysée par la mise à jour, sur le site de la caverne de Babisuri en Basse-Californie, de nombreux outils (artefacts, bois brûlés, coquillages travaillés) qui ont permis de dater d'au moins {{ |

||

| ⚫ | |||

|----- |

|----- |

||

! Crânes mésocéphales |

! Crânes mésocéphales |

||

! Hypothèse type [[Homo sapiens]] autochtone |

! Hypothèse type [[Homo sapiens]] autochtone |

||

| |

| |

||

* La femme de |

* La [[femme de Tepexpan]] ({{unité|11000|ans}}) ainsi que l'homme de [[Chimalhuacán]] ({{unité|11000|ans}}) tous les deux découverts dans l'État de Mexico. Cette hypothèse d'un [[Homo sapiens]] local est récente<ref>http://www.inah.gob.mx/index_.html</ref>{{,}}<ref>http://www.edomexico.gob.mx/identidad/civica/html/tepexpan.html</ref>{{,}}<ref>http://pw2.netcom.com/~wandaron/arch-anth.html</ref>. |

||

* http://www.edomexico.gob.mx/identidad/civica/html/tepexpan.html |

|||

* http://pw2.netcom.com/~wandaron/arch-anth.html |

|||

</ref>. |

|||

Le débat sur cette nouvelle hypothèse d'une origine homo sapiens autochtone est largement engagé. Les recherches analystiques se poursuivent activement afin d'étayer le sujet, car pour un certain nombre de spécialistes, ces deux derniers squelettes sont toujours rattachés et classés avec ceux de la [[femme de Peñon]] et de [[Baja California]]. |

Le débat sur cette nouvelle hypothèse d'une origine homo sapiens autochtone est largement engagé. Les recherches analystiques se poursuivent activement afin d'étayer le sujet, car pour un certain nombre de spécialistes, ces deux derniers squelettes sont toujours rattachés et classés avec ceux de la [[femme de Peñon]] et de [[Baja California]]. |

||

|} |

|} |

||

| Ligne 101 : | Ligne 83 : | ||

Dès [[1787]], le [[naturaliste]] [[chili]]en [[Juan Ignacio Molina]] a évoqué la possibilité d'un peuplement de l’[[Amérique du Sud]] par migration s’étant propagée via une succession d’îles du [[Océan Pacifique|Pacifique]], tandis que l'[[Amérique du Nord]] aurait pu être peuplée via la [[Sibérie]]. Certains [[Anthropologie|anthropologues]] comme [[Paul Rivet]] (1876-1958) ont émis l’hypothèse que les peuples de l'[[Océanie]] ou d'[[Asie du Sud]] auraient traversé l'océan Pacifique et seraient arrivés en Amérique du Sud bien avant les chasseurs-cueilleurs de la Sibérie. Ces hypothétiques [[Peuple autochtone|aborigènes]] américains pré-sibériens auraient peuplé une grande partie de l'Amérique du Sud, avant d'être presque totalement exterminés et/ou absorbés par les migrants en provenance de Sibérie par le nord du continent américain. D'autres soutiennent l’hypothèse d’une migration vers le sud depuis ou à travers l'[[Australie]] et la [[Tasmanie]], transitant via les îles subantarctiques pour ensuite longer la côte de l'[[Antarctique]] et/ou des zones recouvertes de glace situées alors à la pointe sud de l'Amérique du Sud plus ou moins au moment du dernier pic glaciaire. |

Dès [[1787]], le [[naturaliste]] [[chili]]en [[Juan Ignacio Molina]] a évoqué la possibilité d'un peuplement de l’[[Amérique du Sud]] par migration s’étant propagée via une succession d’îles du [[Océan Pacifique|Pacifique]], tandis que l'[[Amérique du Nord]] aurait pu être peuplée via la [[Sibérie]]. Certains [[Anthropologie|anthropologues]] comme [[Paul Rivet]] (1876-1958) ont émis l’hypothèse que les peuples de l'[[Océanie]] ou d'[[Asie du Sud]] auraient traversé l'océan Pacifique et seraient arrivés en Amérique du Sud bien avant les chasseurs-cueilleurs de la Sibérie. Ces hypothétiques [[Peuple autochtone|aborigènes]] américains pré-sibériens auraient peuplé une grande partie de l'Amérique du Sud, avant d'être presque totalement exterminés et/ou absorbés par les migrants en provenance de Sibérie par le nord du continent américain. D'autres soutiennent l’hypothèse d’une migration vers le sud depuis ou à travers l'[[Australie]] et la [[Tasmanie]], transitant via les îles subantarctiques pour ensuite longer la côte de l'[[Antarctique]] et/ou des zones recouvertes de glace situées alors à la pointe sud de l'Amérique du Sud plus ou moins au moment du dernier pic glaciaire. |

||

Certaines études stratigraphiques indiquent que des peuples sont arrivés en Australie il y a environ {{ |

Certaines études stratigraphiques indiquent que des peuples sont arrivés en Australie il y a environ {{unité|40000|ans}}. À cette époque, l'Australie n'était pas reliée à un autre [[continent]], ce qui conduit à l'hypothèse selon laquelle elle a été atteinte par voie maritime. Si tel est le cas, on peut supposer que le [[Nouveau Monde]] aurait également pu être atteint ainsi. Les partisans de ce modèle ont mis en évidence des similitudes culturelles et phénotypiques entre les Aborigènes d'Australie et les tribus [[Selknam]] et [[Yagan]] du sud de la [[Patagonie]]. En 2005, une analyse de [[langues chumash|termes chumash]] utilisés pour désigner les [[bateaux cousus]] (le ''tomolo'') plaidèrent en faveur d'un possible contact des [[Chumash]], des Amérindiens de Californie, avec des populations [[peuplement de l'Océanie|polynésiennes]] de [[Hawaï]], bien antérieurement à la [[Découverte et exploration de l'Amérique|conquête des Amériques]], d'autant plus que ces navires ressemblent beaucoup aux embarcations polynésiennes<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Terry L. Jones |auteur2=Kathryn A. Klar |titre=Diffusionism Reconsidered |sous-titre=Linguistic and Archaeological Evidence for Prehistoric Polynesian Contact with Southern California |périodique=[[American Antiquity]] |volume=70 |numéro=3 |date=juillet 2005 |pages=457-484 |jstor=40035309}}. Voir aussi {{Article |langue=en |auteur=Atholl Anderson |titre=Polynesian Seafaring and American Horizons |sous-titre=A Response to Jones and Klar |périodique=American Antiquity |volume=71 |numéro=4 |date=octobre 2006 |pages=759-763}} et {{Article |langue=en |auteur1=Terry L. Jones |auteur2=Kathryn A. Klar |titre=On Open Minds and Missed Marks |sous-titre=A Response to Atholl Anderson |périodique=American Antiquity |volume=71 |numéro=4 |date=octobre 2006 |pages=765-770}}. Pour un compte-rendu plus « grand public », voir [http://www.berkeley.edu/news/berkeleyan/2005/08/03_chumash.shtml Scholars swim in choppy waters], ''Berkeley News'', 3 août 2005.</ref>. |

||

La théorie de la migration australoïde vers les Amériques n’a cependant gagné que peu de soutien au sein de la communauté scientifique car il n'existait, jusqu'à peu, aucune preuve génétique à ce jour établissant une correspondance solide entre les Australiens indigènes et les populations d'Amérique du Sud (voir cependant un article de ''[[Nature (revue)|Nature]]'' de 2015 établissant une telle preuve<ref> Pontus Skoglund |

La théorie de la migration australoïde vers les Amériques n’a cependant gagné que peu de soutien au sein de la communauté scientifique car il n'existait, jusqu'à peu, aucune preuve génétique à ce jour établissant une correspondance solide entre les Australiens indigènes et les populations d'Amérique du Sud (voir cependant un article de ''[[Nature (revue)|Nature]]'' de 2015 établissant une telle preuve<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Pontus Skoglund |auteur2=Swapan Mallick |auteur3=Maria Cátira Bortolini |auteur4=Niru Chennagiri |auteur5=Tábita Hünemeier |auteur6=Maria Luiza Petzl-Erler |auteur7=Francisco Mauro Salzano |auteur8=Nick Patterson |auteur9=David Reich |titre=Genetic evidence for two founding populations of the Americas |périodique=[[Nature (revue)|Nature]] |volume=525 |pages=104–108 |date=3 septembre 2015 |doi=10.1038/nature14895}}.</ref>). Ce modèle est cependant enseigné dans les écoles chiliennes en même temps que celui du pont terrestre (via la Sibérie). |

||

=== Les apports de la génétique : les haplogroupes === |

=== Les apports de la génétique : les haplogroupes === |

||

Les travaux de {{Lien|langue=en|fr=Douglas C. Wallace}} auraient remis en cause l'origine asiatique des premiers Américains ou [[Paléoaméricains]] : en s'intéressant à l'[[génome mitochondrial humain|ADN mitochondrial]] des Amérindiens, il aurait réussi à prouver |

Les travaux de {{Lien|langue=en|fr=Douglas C. Wallace}} auraient remis en cause l'origine asiatique des premiers Américains ou [[Paléoaméricains]] : en s'intéressant à l'[[génome mitochondrial humain|ADN mitochondrial]] des Amérindiens, il aurait réussi à prouver{{refnec}} |

||

* que le peuplement de l'Amérique s'est fait en plusieurs vagues migratoires, dont la plus ancienne remonterait selon les études archéologiques les plus récentes à {{ |

* que le peuplement de l'Amérique s'est fait en plusieurs vagues migratoires, dont la plus ancienne remonterait selon les études archéologiques les plus récentes à {{unité|60000|ans}} ; |

||

* que ces migrations venaient d'Asie, mais aussi d'Europe (type europoïde ou caucasien) ; |

* que ces migrations venaient d'Asie, mais aussi d'Europe (type europoïde ou caucasien) ; |

||

* qu'une origine [[australoïde]] (mélanésienne ou africaine) était constatée sur les squelettes découverts dans plusieurs sites préhistoriques d'Amérique du Sud (Brésil) et Centrale (Mexique). |

* qu'une origine [[australoïde]] (mélanésienne ou africaine) était constatée sur les squelettes découverts dans plusieurs sites préhistoriques d'Amérique du Sud (Brésil) et Centrale (Mexique). |

||

Ces conclusions sont cependant contestées, notamment depuis l'analyse du squelette {{Lien|langue=en|fr=Anzick-1}}, seuls restes découverts jusqu'à présent appartenant à la [[culture Clovis]], et de {{Lien|langue=en|trad=Naia (skeleton)|fr=Naia (squelette)|texte=Naia}}. Ce dernier, trouvé au Mexique et datant d'au moins |

Ces conclusions sont cependant contestées, notamment depuis l'analyse du squelette {{Lien|langue=en|fr=Anzick-1}}, seuls restes découverts jusqu'à présent appartenant à la [[culture Clovis]], et de {{Lien|langue=en|trad=Naia (skeleton)|fr=Naia (squelette)|texte=Naia}}. Ce dernier, trouvé au Mexique et datant d'au moins {{unité|12000|ans}}, a en effet le même ADN que les populations sibériennes, renforçant donc la thèse de la migration par le détroit de Béring, et conduisant à fortement relativiser la portée des prétentions de Douglas C. Wallace<ref>[http://abonnes.lemonde.fr/sciences/article/2014/05/16/un-squelette-vieux-de-13-000-ans-leve-le-voile-sur-l-origine-des-peuples-des-ameriques_4419689_1650684.html Un squelette vieux de 13 000 ans lève le voile sur l’origine des Amérindiens], ''[[Le Monde]]'', 16 mai 2014, rendant compte des articles de ''[[Science (revue)|Science]]'' "[http://www.sciencemag.org/content/344/6185/750 Late Pleistocene Human Skeleton and mtDNA Link Paleoamericans and Modern Native Americans]", James C. Chatters, Douglas J. Kennett, Yemane Asmerom, Brian M. Kemp, Victor Polyak, Alberto Nava Blank, Patricia A. Beddows, Eduard Reinhardt, Joaquin Arroyo-Cabrales, Deborah A. Bolnick, Ripan S. Malhi, Brendan J. Culleton, Pilar Luna Erreguerena, Dominique Rissolo, Shanti Morell-Hart, and Thomas W. Stafford Jr., ''Science'' 16 May 2014: 344 (6185), 750-754. [DOI:10.1126/science.1252619], et de ''[[Nature (revue)|Nature]]'' du 13 février 2014, "[http://www.nature.com/articles/nature13025.epdf The genome of a late Pleistocene human from a Clovis burial site in Western Montana], Rasmussen et al.</ref>. |

||

Les recherches génétiques ont permis de classer l'ADN mitochondrial en quatre [[haplogroupe]]s principaux présents chez 97 % des populations d'Amérique : A, B, C et D. Chacun de ces [[haplotype]]s est présent sur le continent américain. |

Les recherches génétiques ont permis de classer l'ADN mitochondrial en quatre [[haplogroupe]]s principaux présents chez 97 % des populations d'Amérique : A, B, C et D. Chacun de ces [[haplotype]]s est présent sur le continent américain. Le cas particulier de l'[[haplogroupe X]] présent en Amérique du Nord et en Europe{{quoi}}. |

||

[[Fichier:Migraciones humanas en haplogrupos mitocondriales.PNG|700px|centré|vignette|[[Migration humaine|Migrations humaines]] et ADN mitochondrial (datations en milliers d'années [[avant le présent]]) |

[[Fichier:Migraciones humanas en haplogrupos mitocondriales.PNG|700px|centré|vignette|[[Migration humaine|Migrations humaines]] et ADN mitochondrial (datations en milliers d'années [[avant le présent]]). |

||

{{Liste pour légende |

|||

* Africain: L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 |

|||

| Africain: L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6 |

|||

| Eurasie occidentale: R0, HV H, V, J, T, U, I, W, X |

|||

| Asie de l'Est: A, B, C, D, E, F, G, Y, Z |

|||

| Australie : S, P, Q, O |

|||

| Amérique: A, B, C, D, et X |

|||

}} |

|||

]] |

]] |

||

{| class="wikitable" |

{| class="wikitable" |

||

| Ligne 136 : | Ligne 119 : | ||

|----- |

|----- |

||

! Type C |

! Type C |

||

| Localisé exclusivement au sud de l'Amérique du Sud. Cet haplotype C suggérerait une hypothétique migration très ancienne, provenant d'Asie centrale pendant le [[Pléistocène]] et ayant migré par l'Asie du Sud-Est avant de passer en Amérique, par le pont terrestre de la [[Béringie]], dès le début de la dernière [[glaciation de Würm]], vers {{ |

| Localisé exclusivement au sud de l'Amérique du Sud. Cet haplotype C suggérerait une hypothétique migration très ancienne, provenant d'Asie centrale pendant le [[Pléistocène]] et ayant migré par l'Asie du Sud-Est avant de passer en Amérique, par le pont terrestre de la [[Béringie]], dès le début de la dernière [[glaciation de Würm]], vers {{unité|75000|ans}}. |

||

|----- |

|----- |

||

! Type D |

! Type D |

||

| Ligne 143 : | Ligne 126 : | ||

! Type X |

! Type X |

||

| |

| |

||

Les spécialistes Brun, Hosseini, Allen, Schurr et Wallace du Centre de médecine moléculaire de l'Université de Médecine d'[[Université Emory|Emory]], [[Atlanta]], [[États-Unis]] ; ainsi que les professeurs Torroni, Scozzari, Cruciani du Département de génétique et de biologie moléculaire de l'Université [[La Sapienza]] de [[Rome]] ; et le professeur et mathématicien Bandelt, maître de conférences à l'Université de [[Hambourg]] ([[Allemagne]]), ont proposé qu'un cinquième haplogroupe d'ADNmt (haplotype X) soit représenté parmi les lignées fondatrices des populations d'Amérique.<br />À la différence des autres haplogroupes, l'[[haplogroupe X]] est à la fois présent en Amérique et chez les populations européennes modernes. Parmi les [[Amérindiens]], l'haplogroupe X semble être essentiellement limité aux groupes nordiques d'Amérindiens, y compris les [[ |

Les spécialistes Brun, Hosseini, Allen, Schurr et Wallace du Centre de médecine moléculaire de l'Université de Médecine d'[[Université Emory|Emory]], [[Atlanta]], [[États-Unis]] ; ainsi que les professeurs Torroni, Scozzari, Cruciani du Département de génétique et de biologie moléculaire de l'Université [[La Sapienza]] de [[Rome]] ; et le professeur et mathématicien Bandelt, maître de conférences à l'Université de [[Hambourg]] ([[Allemagne]]), ont proposé qu'un cinquième haplogroupe d'ADNmt (haplotype X) soit représenté parmi les lignées fondatrices des populations d'Amérique.<br />À la différence des autres haplogroupes, l'[[haplogroupe X]] est à la fois présent en Amérique et chez les populations européennes modernes. Parmi les [[Amérindiens]], l'haplogroupe X semble être essentiellement limité aux groupes nordiques d'Amérindiens, y compris les [[Ojibwés]], les [[Sioux]], les [[Navajos]] et d'autres groupes amérindiens [[Na-Déné]] d'[[Amérique du Nord]]. L'analyse génétique de ces populations amérindiennes et européennes, bien que distinctes, indique, par l'intermédiaire de l'ADN mitochondrial X, une lointaine parenté entre elles.<br />L'évaluation des datations pour l'arrivée de l'haplotype X en Amérique du Nord indiquerait entre {{formatnum:12000}} et {{unité|36000|ans}}. Les peuples ayant cet haplotype X ne seraient alors pas les plus anciennes d'Amérique du Nord.<br /> L'haplogroupe X n'a pas été clairement identifié en Asie, soulevant la possibilité d'une origine caucasienne ou [[europoïde]] de certaines populations amérindiennes.<br />Cette dernière hypothèse permet à l'anthropologue américain Bruce Bradley et à l'archéologue de la [[Smithsonian Institution]] Dennis Stanford de développer la théorie d'un peuplement solutréen, en avançant l'idée de l'existence d'une telle immigration « européenne » en Amérique du Nord, avant celles mongoloïdes, venues d'Asie, sur la base des similitudes entre l'industrie lithique solutréenne et la culture [[site Clovis|Clovis]]. |

||

|} |

|} |

||

=== Autres approches === |

=== Autres approches === |

||

Au Nord-Ouest des États-Unis, dans la grotte de Paisley Cave, des [[coprolithe]]s humains plus anciens que l'époque Clovis ont été mis au jour en 2008<ref> |

Au Nord-Ouest des États-Unis, dans la grotte de Paisley Cave, des [[coprolithe]]s humains plus anciens que l'époque Clovis ont été mis au jour en 2008<ref>{{Lien web |auteur=Pascal Lapointe |titre=Les crottes des premiers Amérindiens |url=http://www.sciencepresse.qc.ca/actualite/2008/04/08/crottes-premiers-amerindiens |site=Agence Science-Presse |date=8 avril 2008 |consulté le=31 mars 2018}}.</ref>. Ces excréments fossiles seraient vieux de {{unité|14000|ans}}, selon la [[datation par le carbone 14]] réalisée par des chercheurs de l'[[Université d'Oregon]] qui ont étudié les restes d'ADN qu'ils contenaient, en collaboration avec une équipe danoise de l'Université de Copenhague. Cet ADN serait en rapport avec celui des amérindiens modernes, ce qui laisse penser que ces populations étaient déjà là avant la naissance présumée de la culture Clovis, même s'ils n'ont laissé que peu de traces<ref>{{Article |langue=en |auteur1=M. Thomas P. Gilbert |auteur2=Dennis L. Jenkins |et al.=oui |titre=DNA from Pre-Clovis Human Coprolites in Oregon, North America |périodique=Science |volume=320 |numéro=5877 |date=9 mai 2008 |pages=786-789 |doi=10.1126/science.1154116}}.</ref>. |

||

==== Théorie d'un peuplement solutréen ==== |

==== Théorie d'un peuplement solutréen ==== |

||

[[Fichier:Biface feuille de laurier.JPG |

[[Fichier:Biface feuille de laurier.JPG|vignette|upright=0.6|gauche|[[Feuille de laurier]] [[solutréen]]ne.]] |

||

L'{{Lien|langue=en|trad=Solutrean hypothesis|fr=hypothèse solutréenne}} a été avancée par deux chercheurs du [[Smithsonian Institution|Smithsonian Institute]], [[Dennis Stanford]] et {{Lien|langue=en|trad=Bruce Bradley|fr=Bruce Bradley|texte=Bruce Bradley}}. Les [[Solutréen]]s vivaient à {{ |

L'{{Lien|langue=en|trad=Solutrean hypothesis|fr=hypothèse solutréenne}} a été avancée par deux chercheurs du [[Smithsonian Institution|Smithsonian Institute]], [[Dennis Stanford]] et {{Lien|langue=en|trad=Bruce Bradley|fr=Bruce Bradley|texte=Bruce Bradley}}. Les [[Solutréen]]s vivaient à {{unité|5000|km}} de l'Amérique du Nord, entre {{formatnum:22000}} et {{unité|17000|BP}} ([[Paléolithique supérieur]]). Les sites solutréens se concentrent essentiellement dans le sud-ouest de la France. Les spécialistes leur reconnaissent une grande habileté : ils inventèrent le traitement thermique pour la fabrication des outils en silex, et ils utilisaient l'[[aiguille à chas]] (cependant, une aiguille à chas a été découverte dans la grotte de Denisova, et datée de {{unité|45000|ans}}<ref>[http://www.hominides.com/html/actualites/aiguille-a-chas-denisova-45000-ans-1062.php Récit de cette découverte] sur le site hominides.com.</ref>). |

||

En enquêtant en [[Sibérie]] et en [[Alaska]], Dennis Stanford trouva des outils préhistoriques très différents de ceux de Clovis (des microlames montées sur des os et pas seulement des bifaces). Il démontra en observant les techniques des [[ |

En enquêtant en [[Sibérie]] et en [[Alaska]], Dennis Stanford trouva des outils préhistoriques très différents de ceux de Clovis (des microlames montées sur des os et pas seulement des bifaces). Il démontra en observant les techniques des [[Inuits]], que le voyage entre l'Europe et l'Amérique était possible il y a {{unité|16000|ans}}. Pour traverser l'Atlantique, les Solutréens auraient pu utiliser les mêmes techniques que les Inuits : en naviguant sur de petits bateaux près de la banquise (qui descendait bien plus au sud qu'aujourd'hui), ils pouvaient se protéger sous leurs canots en cas de tempête. On peut imaginer que le voyage devait être plus facile en été : les Solutréens auraient suivi les icebergs. Ils trouvaient leur nourriture en pêchant ou en chassant sur la banquise à l'aide de leur outillage perfectionné. Pour Dennis Stanford, ce voyage devait être pénible, mais pas impossible : on sait que des Inuits préhistoriques voyageaient couramment entre l'Alaska et le Groenland en bateau, en passant par le Haut-Arctique. Quant à Bruce Bradley, il a étudié les similitudes de technique entre les Solutréens et les hommes de Clovis : ils utilisaient tous deux de gros éclats pour fabriquer leurs pointes. |

||

Les Amérindiens auraient donc pu avoir des ancêtres européens franco-[[Cantabrie|cantabriques]] selon le modèle désormais dénommé « French Connection »<ref>{{Article|langue=en|auteur=Frederic Sellet|titre=The French Connection, investigating a possible Clovis-Solutrean link|périodique=Current Research |

Les Amérindiens auraient donc pu avoir des ancêtres européens franco-[[Cantabrie|cantabriques]] selon le modèle désormais dénommé « French Connection »<ref>{{Article|langue=en|auteur=Frederic Sellet|titre=The French Connection, investigating a possible Clovis-Solutrean link|périodique=Current Research |

||

in the Pleistocene|date=1998|volume=|numéro=15|pages=66-67 |

in the Pleistocene|date=1998|volume=|numéro=15|pages=66-67}}.</ref>. |

||

Cette théorie reste cependant très controversée, du fait de la difficulté que représente la traversée de l'Atlantique au Paléolithique supérieur, des nombreuses différences entre les deux sites (comme l'absence d'[[art pariétal]] chez les Clovisiens), et aussi parce que les similitudes peuvent s'expliquer par les nécessités mécaniques de la taille du silex et la logique de l'amélioration de cette taille avec le temps, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des migrations (l'agriculture est bien apparue indépendamment sur plusieurs continents, et a donné des civilisations qui s'ignorèrent totalement jusqu'en [[1492]]). |

Cette théorie reste cependant très controversée, du fait de la difficulté que représente la traversée de l'Atlantique au Paléolithique supérieur, des nombreuses différences entre les deux sites (comme l'absence d'[[art pariétal]] chez les Clovisiens), et aussi parce que les similitudes peuvent s'expliquer par les nécessités mécaniques de la taille du silex et la logique de l'amélioration de cette taille avec le temps, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des migrations (l'agriculture est bien apparue indépendamment sur plusieurs continents, et a donné des civilisations qui s'ignorèrent totalement jusqu'en [[1492]]). |

||

Les arguments basés sur les similitudes entre outils de pierre des sites Clovis et du Solutréen ont également été contestés. Le Solutréen est l'un des faciès du [[Paléolithique supérieur]] européen, présent dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne. Il est notamment connu pour avoir livré des pointes foliacées bifaciales très fines, nommées « [[feuille de laurier|feuilles de laurier]] », présentant des analogies morphologiques avec les pointes retrouvées dans les sites [[site de Clovis|Clovis]]. Les tenants d'une migration des groupes solutréens vers l'Amérique perdent toutefois de vue que plus de {{ |

Les arguments basés sur les similitudes entre outils de pierre des sites Clovis et du Solutréen ont également été contestés. Le Solutréen est l'un des faciès du [[Paléolithique supérieur]] européen, présent dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne. Il est notamment connu pour avoir livré des pointes foliacées bifaciales très fines, nommées « [[feuille de laurier|feuilles de laurier]] », présentant des analogies morphologiques avec les pointes retrouvées dans les sites [[site de Clovis|Clovis]]. Les tenants d'une migration des groupes solutréens vers l'Amérique perdent toutefois de vue que plus de {{unité|5000|ans}} séparent les dernières expressions du Solutréen en Europe des premières pointes Clovis, et que plusieurs milliers de kilomètres d'océan séparent les deux aires géographiques considérées<ref>{{Article |langue=en |auteur1=Lawrence Guy Straus |auteur2=David J. Meltzer |auteur3=Ted Goebel |titre=Ice Age Atlantis? Exploring the Solutrean-Clovis 'Connection' |périodique=World Archaeology |volume=37 |numéro=4 |pages=507-532 |date=décembre 2005 |jstor=40025088}}.</ref>. La production de pointes foliacées bifaciales est connue dans de nombreux contextes géographiques (Australie, Afrique du Sud) et chronologiques (''[[Middle Stone Age]]'', [[Paléolithique moyen]] final) et une convergence morpho-technique est probable entre les armements solutréens et Clovis. |

||

== La recherche archéologique et les directives fédérales NAGPRA == |

== La recherche archéologique et les directives fédérales NAGPRA == |

||

Version du 31 mars 2018 à 13:27

!["Three maps of prehistoric America. (A) then gradual population expansion of the Amerind ancestors from their East Central Asian gene pool (blue arrow). (B) Proto-Amerind occupation of Beringia with little to no population growth for ≈20,000 years. (C) Rapid colonization of the New World by a founder group migrating southward through the ice free, inland corridor between the eastern Laurentide and western Cordilleran Ice Sheets (green arrow) and/or along the Pacific coast (red arrow). In (B), the exposed seafloor is shown at its greatest extent during the last glacial maximum at ≈20–18 kya [25]. In (A) and (C), the exposed seafloor is depicted at ≈40 kya and ≈16 kya, when prehistoric sea levels were comparable. A scaled-down version of Beringia today (60% reduction of A–C) is presented in the lower left corner. This smaller map highlights the Bering Strait that has geographically separated the New World from Asia since ≈11–10 kya."](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/d/d7/Journal.pone.0001596.g004.png/250px-Journal.pone.0001596.g004.png)

Le premier peuplement de l'Amérique fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Ces débats entre archéologues et anthropologues portent sur l'origine des Paléoaméricains, ainsi que sur la date, les modalités et les raisons de leur arrivée en Amérique. Les techniques biochimiques modernes et des recherches archéologiques de plus en plus minutieuses ont permis de faire avancer la connaissance du sujet. La compréhension actuelle des migrations vers et à travers le continent américain repose sur des avancées dans quatre disciplines complémentaires : l'archéologie, l'anthropologie physique, les analyses génétiques, et la linguistique.

Depuis les années 1930 et la découverte du site Clovis au Nouveau-Mexique, il était admis que l'Amérique avait été peuplée depuis l'Asie par des groupes ayant migré à travers la Béringie, nom du pont terrestre qui reliait jadis l'Alaska à la Sibérie, là où le détroit de Béring les sépare aujourd'hui. Toutefois les modalités de la migration (voie terrestre ou maritime, grande navigation ou cabotage primitif), sa chronologie et le lieu d'origine en Asie des migrants demeurent discutés[1].

Certaines données archéologiques indiquent que le premier peuplement important de l'Amérique aurait eu lieu à la fin de la dernière glaciation, plus précisément lors du dernier maximum glaciaire, entre 16 500 et 13 000 ans A.P.[2]. Pendant longtemps, la culture Clovis (environ 13 000 ans A.P.) a été considérée comme la première culture américaine, ce qui est confirmé par la découverte de pas fossilisés sur l'île Calvert (Colombie-Britannique en 2017 (13 000 ans également)[3]. Mais selon l'océanographe Michel Fontugne, spécialiste des datations, les scientifiques américains « acceptent aujourd’hui le seuil de 25 000 ans [comme première présence humaine], ce qui était inconcevable il y a trente ans. On a passé la barrière de Clovis[4]. »

Des témoignages de plus en plus probants d'occupations antérieures ont en effet été publiés. En 2017 est découvert sur Triquet Island (Colombie-Britannique), un site d'occupation humaine daté de 14 000 ans. Le site de Debra L. Friedkin a ainsi livré une industrie lithique datant de 15 500 ans A.P.[5]. Outre le squelette de Luzia et le site de Monte Verde, au Chili, le site de Topper, en Caroline du Sud, daterait de 50 000 ans, soit environ 37 000 ans avant Clovis ; le site de Pedra Furada, dans le parc national de la Serra da Capivara, au nord du Brésil, serait encore plus ancien. Ces différents restes et sites permettent à certains de soutenir des théories alternatives à celles du peuplement par la mer de Béring, dont l'hypothèse d'une navigation depuis l'Afrique ou/et l'Europe, ainsi que depuis l'Australie. Toutes les hypothèses, y compris celles de Behring, restent en débat. Yves Coppens, professeur au Collège de France, s'appuyant sur la grotte de Pedra Furada, considère ainsi le peuplement par voie maritime depuis l'Afrique, il y a peut-être 100 000 ans, comme crédible[6]. En 2017 également, furent publiés les résultats de la datation d'os de mastodontes découverts sur le site Cerutti Mastodon situé dans le comté de San Diego (Californie). Ces os auraient été brisés intentionnellement. Or la datation établit leur âge à 130 700 ans[7] alors que l'homme moderne est censé être sorti d'Afrique il y a 100 000 ans tout au plus et qu'on n'a encore jamais retrouvé aucune trace de la présence d'autres représentants du genre Homo en Amérique.

Modèle Clovis

Le site archéologique de Clovis est l'un des plus connus des États-Unis. Il se trouve dans l'État du Nouveau-Mexique au sud-ouest du pays. Il s'agit d'un site archéologique au sein duquel ont été retrouvés en 1932 des outils préhistoriques vieux d'environ 11 500–13 500 ans. Les premières fouilles ont mis au jour une pointe à enlèvement flûté. À l'époque, la découverte fit grand bruit, car cette flèche était inhabituelle. Grâce au squelette d'un mammouth qui se trouvait au même endroit, on a pu dater l'objet de façon relativement précise.

Dans les années qui suivirent, les archéologues ont retrouvé des milliers de ces silex en Amérique du Nord, et jusqu'au Costa Rica, dans toutes sortes de milieux naturels. Ils étaient produits selon les mêmes techniques. Les scientifiques ont également montré que tous les animaux géants d'Amérique (mammouths, tatous géants ou glyptodon, paresseux géants, tigres à dents de sabre, camélidés et équidés) avaient soudainement disparu. On en a conclu qu'un peuple venu d'ailleurs avait apporté avec lui une arme redoutable : la pointe de Clovis.

On a longtemps considéré que les porteurs de la culture Clovis étaient venus d'Asie par le détroit de Béring exondé pendant les glaciations, et que cette culture était la plus ancienne du continent américain. Cette grande migration depuis la Sibérie, donnant naissance au premier peuplement américain, était expliquée par la théorie dite de Clovis, selon laquelle, l'Homme aurait traversé la Béringie (détroit de Béring) vers 14 000 ans. Il serait arrivé en Amérique du Nord vers 13 500 ans, date correspondant aux vestiges lithiques trouvés sur le site de Clovis aux États-Unis. Ensuite, les groupes humains auraient migré par vagues successives vers l'Amérique du Sud. De plus ces humains étaient, logiquement, les ancêtres des Amérindiens d'aujourd'hui, de type mongoloïde au crâne brachycéphale. Jusque dans les années 1980, cette thèse était la mieux concordante avec les faits connus et décrits auparavant.

Les controverses débutèrent à propos de la découverte du site de Lewisville, au Texas en 1957. Là furent mis au jour les squelettes de nombreux animaux, dont certaines espèces aujourd'hui disparues (mammouths, glyptodons, camélidés, équidés, cerfs, ours, etc.) et des pointes de lances du type Clovis. Mais tous ces ossements et artefacts furent datés par le carbone 14 de 38 000 ans. Cette date fut rejetée par les scientifiques américains de l'époque, d'autant que les pointes de lances étaient considérées comme de type Clovis. D'autres expertises de datation effectuées en 1963 confirmèrent la date avancée antérieurement. Enfin, en 1978 puis en 1980, Dennis Stanford de la Smithsonian Institution, aidé de deux ingénieurs de l'Armée américaine, mirent en parallèle la date de 37 000–38 000 ans et une occupation humaine du site jusqu'à la période de 12 000 ans. Le site de Old Crow dans le Yukon proche de la Béringie, a livré des artefacts datés de 25 000 ans.

Si les ancêtres des Amérindiens (d'origine mongoloïde) arrivèrent en Amérique vers 13 500 ans, d'autres populations, d'origines peut-être plus diverses, ont pu arriver avant eux. Certains auteurs ont ainsi émis l'hypothèse selon laquelle les artefacts jusqu'ici considérés comme liés à la culture Clovis pourraient en fait être solutréens. À peine émises, ces suppositions furent instrumentalisées dans les médias, avec le contexte des revendications politiques et historiques des Amérindiens, et celles des opposants à ces revendications (parmi lesquels les ultra-nationalistes blancs).

Remise en cause du modèle Clovis

Contestations sur la date

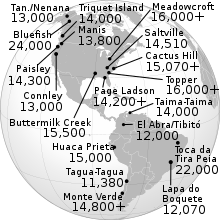

Plusieurs découvertes récentes remettent en cause l'ancienneté admise jusqu'ici pour l'occupation de l'Amérique par les Hommes. Parmi les sites fouillés, certains ont révélé des ossements de Paléoaméricains antérieurs à la période dite de Clovis ainsi que des objets antérieurs à la culture de Clovis : les spécialistes les appellent « sites pré-Clovis » :

- Certains affirment que la présence humaine est attestée en Amérique du Sud, il y a quelque 60 000 ans, mais cette date est loin de faire consensus[8]. Les peintures rupestres de la grotte de Pedra Furada, dans le parc national de la Serra da Capivara située au sud-est de l'État du Piauí (centre du Brésil) sont à l'origine de cette affirmation. Cette région est riche en sites préhistoriques. Selon Yves Coppens, professeur au Collège de France, la découverte de cette grotte permet de dire : « Il y a cent mille ans, le premier Homo sapiens est arrivé dans le Nordeste, au Brésil. Sans doute est-il venu d'Afrique, sur des radeaux, et à la dérive, s'arrêtant d'île en île[6]… »

- L'analyse de plusieurs sites archéologiques mexicains (Cerro Toluquilla, Hueyatlaco, El Cedral, Baja California) a abouti à des datations récentes de traces humaines (empreintes et ossements) qui leur attribuent une ancienneté proche de 40 000 ans.

- Le site de Monte Verde au Chili, classé au patrimoine mondial de l'Humanité par l'UNESCO, se distingue par deux niveaux archéologiques : le site préhistorique de Monte Verde I, le plus ancien, dont la date d'occupation humaine de 33 000 à 35 000 ans est très contestée, et le site préhistorique de Monte Verde II, daté de 12 500 à plus de 18 000 ans selon les couches[9],[10], qui fait davantage consensus depuis 2000[11].

- Le site de Pikimachay situé dans la vallée d'Ayacucho des Andes péruviennes, dont les artefacts sont datés de 22 000 ans.

- Un campement situé près de Pittsburgh, le site de Meadowcroft, dans le sud-ouest de la Pennsylvanie, a été fouillé par James Adovasio : des lames et des nucléus ont été datés de 16 000 à 19 000 ans avant notre ère.

- Le site de Cactus Hill en Virginie a livré des pointes comparables à celles des Solutréens, datées de 19 000 ans.

- Le site de Topper en Caroline du Sud daterait de plus de 20 000 ans, voire 50 000 ans selon les dernières analyses effectuées. Cette datation, comme les deux précédentes, demeure encore contestée.

- À la caverne de Pendejo au Nouveau-Mexique et à la grotte de Sandia, au Nouveau-Mexique, sont attribuées des datations respectivement de 35 000 à 55 000 ans, et de 25 000 à 30 000 ans, qui sont encore contestées.

- En 2005, dans une ancienne carrière située près du volcan Cerro Toluquilla (Puebla au Mexique), des traces humaines vieilles de 38 000 ans ont été découvertes par une équipe britannique, sur une couche de cendres fossilisées.

- Les sites du Yukon de Old Crow et Bluefish remontent à plus de 26 000 ans[12].

Contestation des origines

Données craniologiques

L'analyse craniologique a encore cours aux États-Unis, mais a été abandonnée en Europe. En effet, les Européens sont statistiquement plus dolichocéphales que les Africains, eux-mêmes statistiquement plus brachycéphales mais la variabilité humaine est énorme, quel que soit le sous-groupe considéré. De plus l'indice céphalique est en partie lié à l'environnement et on constate par exemple des différences entre les migrants arrivés aux États-Unis à la fin du XIXe siècle et la génération de leur descendants[13].

Selon l'analyse crâniologique, la plupart des crânes découverts sur des squelettes estimés antérieurs ou contemporains à l'époque de Clovis révèlent des caractéristiques dolichocéphales plus ou moins accentuées, avec quelques spécimens moins marqués relevant du type crânien mésocéphalique. En général, ces crânes paléoaméricains, ne portent pas en eux les caractéristiques des peuples amérindiens actuels, d'origine mongoloïde et à la crâniologie souvent brachycéphale. Souvent, mais pas toujours, et c'est pourquoi l'homme de Kennewick, dolichocéphale, pourrait quand même avoir une origine asiatique. La recherche est actuellement en pleine évolution, et les distinctions crâniologiques et morphologiques sont loin d'être des cloisonnements rigides, car toute nouvelle découverte modifie ce classement provisoire et évolutif. En l'état, il ne s'agit donc que d'hypothèses.

| Crâne | Hypothèse | Description |

|---|---|---|

| Crânes dolichocéphales | Hypothèse type europoïde ou caucasien |

|

| Crânes dolichocéphales | Hypothèse type australoïde ou africain |

|

| Crânes dolichocéphales et mésocéphales | Hypothèse mixte type europoïde ou aïnou ou australoïde |

|

| Crânes mésocéphales | Hypothèse type Homo sapiens autochtone |

Le débat sur cette nouvelle hypothèse d'une origine homo sapiens autochtone est largement engagé. Les recherches analystiques se poursuivent activement afin d'étayer le sujet, car pour un certain nombre de spécialistes, ces deux derniers squelettes sont toujours rattachés et classés avec ceux de la femme de Peñon et de Baja California. |

Hypothèses d'un peuplement de l'Amérique du Sud par l'Océanie et/ou l'Australie

Dès 1787, le naturaliste chilien Juan Ignacio Molina a évoqué la possibilité d'un peuplement de l’Amérique du Sud par migration s’étant propagée via une succession d’îles du Pacifique, tandis que l'Amérique du Nord aurait pu être peuplée via la Sibérie. Certains anthropologues comme Paul Rivet (1876-1958) ont émis l’hypothèse que les peuples de l'Océanie ou d'Asie du Sud auraient traversé l'océan Pacifique et seraient arrivés en Amérique du Sud bien avant les chasseurs-cueilleurs de la Sibérie. Ces hypothétiques aborigènes américains pré-sibériens auraient peuplé une grande partie de l'Amérique du Sud, avant d'être presque totalement exterminés et/ou absorbés par les migrants en provenance de Sibérie par le nord du continent américain. D'autres soutiennent l’hypothèse d’une migration vers le sud depuis ou à travers l'Australie et la Tasmanie, transitant via les îles subantarctiques pour ensuite longer la côte de l'Antarctique et/ou des zones recouvertes de glace situées alors à la pointe sud de l'Amérique du Sud plus ou moins au moment du dernier pic glaciaire.

Certaines études stratigraphiques indiquent que des peuples sont arrivés en Australie il y a environ 40 000 ans. À cette époque, l'Australie n'était pas reliée à un autre continent, ce qui conduit à l'hypothèse selon laquelle elle a été atteinte par voie maritime. Si tel est le cas, on peut supposer que le Nouveau Monde aurait également pu être atteint ainsi. Les partisans de ce modèle ont mis en évidence des similitudes culturelles et phénotypiques entre les Aborigènes d'Australie et les tribus Selknam et Yagan du sud de la Patagonie. En 2005, une analyse de termes chumash utilisés pour désigner les bateaux cousus (le tomolo) plaidèrent en faveur d'un possible contact des Chumash, des Amérindiens de Californie, avec des populations polynésiennes de Hawaï, bien antérieurement à la conquête des Amériques, d'autant plus que ces navires ressemblent beaucoup aux embarcations polynésiennes[22].

La théorie de la migration australoïde vers les Amériques n’a cependant gagné que peu de soutien au sein de la communauté scientifique car il n'existait, jusqu'à peu, aucune preuve génétique à ce jour établissant une correspondance solide entre les Australiens indigènes et les populations d'Amérique du Sud (voir cependant un article de Nature de 2015 établissant une telle preuve[23]). Ce modèle est cependant enseigné dans les écoles chiliennes en même temps que celui du pont terrestre (via la Sibérie).

Les apports de la génétique : les haplogroupes

Les travaux de Douglas C. Wallace (en) auraient remis en cause l'origine asiatique des premiers Américains ou Paléoaméricains : en s'intéressant à l'ADN mitochondrial des Amérindiens, il aurait réussi à prouver[réf. nécessaire]

- que le peuplement de l'Amérique s'est fait en plusieurs vagues migratoires, dont la plus ancienne remonterait selon les études archéologiques les plus récentes à 60 000 ans ;

- que ces migrations venaient d'Asie, mais aussi d'Europe (type europoïde ou caucasien) ;

- qu'une origine australoïde (mélanésienne ou africaine) était constatée sur les squelettes découverts dans plusieurs sites préhistoriques d'Amérique du Sud (Brésil) et Centrale (Mexique).

Ces conclusions sont cependant contestées, notamment depuis l'analyse du squelette Anzick-1 (en), seuls restes découverts jusqu'à présent appartenant à la culture Clovis, et de Naia (en). Ce dernier, trouvé au Mexique et datant d'au moins 12 000 ans, a en effet le même ADN que les populations sibériennes, renforçant donc la thèse de la migration par le détroit de Béring, et conduisant à fortement relativiser la portée des prétentions de Douglas C. Wallace[24].

Les recherches génétiques ont permis de classer l'ADN mitochondrial en quatre haplogroupes principaux présents chez 97 % des populations d'Amérique : A, B, C et D. Chacun de ces haplotypes est présent sur le continent américain. Le cas particulier de l'haplogroupe X présent en Amérique du Nord et en Europe[Quoi ?].

- Africain: L0, L1, L2, L3, L4, L5, L6

- Eurasie occidentale: R0, HV H, V, J, T, U, I, W, X

- Asie de l'Est: A, B, C, D, E, F, G, Y, Z

- Australie : S, P, Q, O

- Amérique: A, B, C, D, et X

| Haplogroupe | Description |

|---|---|

| Type A | Réparti sur l'ensemble du continent américain, il est constitutif du génome des populations amérindiennes issues des dernières migrations mongoloïdes, empruntant le détroit de Béring formant alors une vaste bande de terre, reliant l'Asie à l'Amérique en raison de la baisse du niveau des océans de près de 100 mètres apparue lors de la dernière glaciation de Würm. Ce pont terrestre, reliant les deux continents, est appelé Béringie. Ce marqueur génétique est commun aux populations d'Asie centrale. |

| Type B | Localisé uniquement le long de la frange côtière de l'océan Pacifique. Il est présent sur la côte occidentale de l'Amérique du Sud, la côte sud-ouest de l'Amérique du Nord (Baja California) ainsi que dans la majeure partie de l'Amérique centrale. Cela suggèrerait une migration ancienne par une circulation des populations ayant vécu sur le pourtour des rivages de l'océan Pacifique. L'haplotype B est absent de Sibérie et d'Asie centrale. Ce marqueur génétique indiquerait une origine du sud-est asiatique, australoïde ou pacifique. |

| Type C | Localisé exclusivement au sud de l'Amérique du Sud. Cet haplotype C suggérerait une hypothétique migration très ancienne, provenant d'Asie centrale pendant le Pléistocène et ayant migré par l'Asie du Sud-Est avant de passer en Amérique, par le pont terrestre de la Béringie, dès le début de la dernière glaciation de Würm, vers 75 000 ans. |

| Type D | Localisé également au sud de l'Amérique du Sud mais également dans l'ensemble du bassin amazonien. Ce marqueur est absent en Amérique centrale ainsi qu'en Amérique du Nord... sauf chez les Esquimaux Inuits dans l'extrême nord de l'Amérique du Nord. Sa présence en Amérique du Sud suggère une migration également très ancienne qu'elle va partager avec celle porteuse de l'haplotype C. La présence de l'haplotype D parmi le peuple esquimau (ou inuit) indique également son retour en Amérique avec la migration d'Asie la plus récente. Son origine est attestée en Asie du Sud-Est. Rejoint par les populations à l'haplotype C, ces deux haplogroupes vont parcourir le même cheminement vers la Béringie puis l'Amérique jusqu'à la Terre de Feu. |

| Type X |

Les spécialistes Brun, Hosseini, Allen, Schurr et Wallace du Centre de médecine moléculaire de l'Université de Médecine d'Emory, Atlanta, États-Unis ; ainsi que les professeurs Torroni, Scozzari, Cruciani du Département de génétique et de biologie moléculaire de l'Université La Sapienza de Rome ; et le professeur et mathématicien Bandelt, maître de conférences à l'Université de Hambourg (Allemagne), ont proposé qu'un cinquième haplogroupe d'ADNmt (haplotype X) soit représenté parmi les lignées fondatrices des populations d'Amérique. |

Autres approches

Au Nord-Ouest des États-Unis, dans la grotte de Paisley Cave, des coprolithes humains plus anciens que l'époque Clovis ont été mis au jour en 2008[25]. Ces excréments fossiles seraient vieux de 14 000 ans, selon la datation par le carbone 14 réalisée par des chercheurs de l'Université d'Oregon qui ont étudié les restes d'ADN qu'ils contenaient, en collaboration avec une équipe danoise de l'Université de Copenhague. Cet ADN serait en rapport avec celui des amérindiens modernes, ce qui laisse penser que ces populations étaient déjà là avant la naissance présumée de la culture Clovis, même s'ils n'ont laissé que peu de traces[26].

Théorie d'un peuplement solutréen

L'hypothèse solutréenne (en) a été avancée par deux chercheurs du Smithsonian Institute, Dennis Stanford et Bruce Bradley (en). Les Solutréens vivaient à 5 000 km de l'Amérique du Nord, entre 22 000 et 17 000 BP (Paléolithique supérieur). Les sites solutréens se concentrent essentiellement dans le sud-ouest de la France. Les spécialistes leur reconnaissent une grande habileté : ils inventèrent le traitement thermique pour la fabrication des outils en silex, et ils utilisaient l'aiguille à chas (cependant, une aiguille à chas a été découverte dans la grotte de Denisova, et datée de 45 000 ans[27]).

En enquêtant en Sibérie et en Alaska, Dennis Stanford trouva des outils préhistoriques très différents de ceux de Clovis (des microlames montées sur des os et pas seulement des bifaces). Il démontra en observant les techniques des Inuits, que le voyage entre l'Europe et l'Amérique était possible il y a 16 000 ans. Pour traverser l'Atlantique, les Solutréens auraient pu utiliser les mêmes techniques que les Inuits : en naviguant sur de petits bateaux près de la banquise (qui descendait bien plus au sud qu'aujourd'hui), ils pouvaient se protéger sous leurs canots en cas de tempête. On peut imaginer que le voyage devait être plus facile en été : les Solutréens auraient suivi les icebergs. Ils trouvaient leur nourriture en pêchant ou en chassant sur la banquise à l'aide de leur outillage perfectionné. Pour Dennis Stanford, ce voyage devait être pénible, mais pas impossible : on sait que des Inuits préhistoriques voyageaient couramment entre l'Alaska et le Groenland en bateau, en passant par le Haut-Arctique. Quant à Bruce Bradley, il a étudié les similitudes de technique entre les Solutréens et les hommes de Clovis : ils utilisaient tous deux de gros éclats pour fabriquer leurs pointes.

Les Amérindiens auraient donc pu avoir des ancêtres européens franco-cantabriques selon le modèle désormais dénommé « French Connection »[28].

Cette théorie reste cependant très controversée, du fait de la difficulté que représente la traversée de l'Atlantique au Paléolithique supérieur, des nombreuses différences entre les deux sites (comme l'absence d'art pariétal chez les Clovisiens), et aussi parce que les similitudes peuvent s'expliquer par les nécessités mécaniques de la taille du silex et la logique de l'amélioration de cette taille avec le temps, sans qu'il soit nécessaire de faire appel à des migrations (l'agriculture est bien apparue indépendamment sur plusieurs continents, et a donné des civilisations qui s'ignorèrent totalement jusqu'en 1492).

Les arguments basés sur les similitudes entre outils de pierre des sites Clovis et du Solutréen ont également été contestés. Le Solutréen est l'un des faciès du Paléolithique supérieur européen, présent dans le Sud-Ouest de la France et en Espagne. Il est notamment connu pour avoir livré des pointes foliacées bifaciales très fines, nommées « feuilles de laurier », présentant des analogies morphologiques avec les pointes retrouvées dans les sites Clovis. Les tenants d'une migration des groupes solutréens vers l'Amérique perdent toutefois de vue que plus de 5 000 ans séparent les dernières expressions du Solutréen en Europe des premières pointes Clovis, et que plusieurs milliers de kilomètres d'océan séparent les deux aires géographiques considérées[29]. La production de pointes foliacées bifaciales est connue dans de nombreux contextes géographiques (Australie, Afrique du Sud) et chronologiques (Middle Stone Age, Paléolithique moyen final) et une convergence morpho-technique est probable entre les armements solutréens et Clovis.

La recherche archéologique et les directives fédérales NAGPRA

En 1990 fut votée une loi fédérale américaine, le Native American Graves Protection and Repatriation Act (NAGPRA), en français « loi sur la protection et le rapatriement des tombes des premiers Américains ». Cette loi exige que les biens culturels amérindiens soient rendus aux premiers peuples quand ces biens ont été déterrés. Cette loi autorise néanmoins les équipes d'archéologues à analyser les découvertes, mais très rapidement en raison d'un délai autorisé très court. Par biens culturels, la loi entend les restes humains, les objets funéraires et sacrés, et tout objet et artefact du patrimoine amérindien.

Bien que cette loi fédérale fût rendue nécessaire pour mettre un terme aux pillages de sites historiques, les archéologues et chercheurs américains accusent, néanmoins, cette loi NAGPRA de restreindre gravement la recherche archéologique sur les origines des premiers habitants des États-Unis. En outre, il est difficile, sinon même fallacieux, de vouloir relier un squelette d'il y a plusieurs dizaines de milliers d'années à une population humaine actuelle.

Sources

Notes et références

- (en) Ted Goebel, Michael R. Waters et Dennis H. O'Rourke, « The Late Pleistocene Dispersal of Modern Humans in the Americas », Science, vol. 319, no 5869, , p. 1497-1502 (DOI 10.1126/science.1153569).

- (en) Sandro L. Bonatto et Francisco M. Salzano, « A single and early migration for the peopling of the Americas supported by mitochondrial DNA sequence data », Proceedings of the National Academy of Sciences, vol. 94, no 5, , p. 1866–1871 (lire en ligne).

- « Découverte des plus vieilles traces d’humains en Amérique du Nord », sur Le Monde, (consulté le ).

- Sur les traces des premiers Américains, Le Monde, supplément Sciences du 27 avril 2015

- (en) Waters, M.R., Forman, S.L., Jennings, T.A., Nordt, L.C., Driese, S.G., Feinberg, J.M., Keene, J.L., Halligan, J. et Lindquist, A., « The Buttermilk Creek Complex and the Origins of Clovis at the Debra L. Friedkin Site, Texas », Science, vol. 331, no 6024, , p. 1599-1603 (DOI 10.1126/science.1201855).

- Hubert Prolongeau, « Le Brésil avait aussi son Cro-Magnon », sur Télérama, .