Mégalithisme

Le mégalithisme est un phénomène complexe, présent dans de nombreuses régions du monde, qui a débuté au Néolithique, s'est poursuivi à l'âge du bronze et du fer, et perdure jusqu'à l'époque actuelle. Le terme désigne une forme d'architecture néolithique consistant à ériger des mégalithes (du grec méga = grand ; lithos = pierre, littéralement de grandes pierres) peu ou pas taillés, la période au cours de laquelle ces édifices ont été érigés et leur étude scientifique par les archéologues qui tentent d'en comprendre le sens. Le mégalithisme a notamment revêtu une importance particulière en Europe (d'où il pourrait être originaire) pour les peuples du Néolithique.

L'expression « art mégalithique » est également employée pour faire référence à l'usage de mégalithes, érigés par les groupes préhistoriques à des fins religieuses ou sépulcrales mais aussi comme observatoires astronomiques voire comme médium artistique. L'expression est plus généralement utilisée pour décrire l'art gravé sur des mégalithes.

Mégalithisme dans le monde

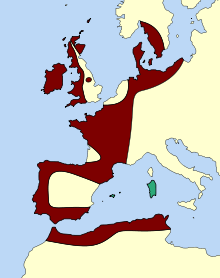

Le mégalithisme est un phénomène largement répandu dans le monde, avec des particularités régionales. La succession chronologique des différents courants mégalithiques ne sous-entend d'aucune façon un lien de filiation entre eux[1],[2] telles que les alignements atlantiques, nordiques ou encore africains, les cercles de pierres ou henges anglais, écossais ou des Orcades, les « tombes des géants » et nuraghes sardes, les torres corses, les taulas baléares, les tombes tours d'Arabie et du Sinaï, les djeddars berbères[3], les brochs d'Écosse, les cromlechs gallois, les menhirs ou peulvens, les dolmens sous tumulus ou sous cairn, les allées couvertes, les statues-menhirs, les chen-pin coréens, les kofun japonais, les autels olmèques, les mégalithes anthropomorphes colombiens ou bien les moaïs pascuans.

Du Ve au IXe siècle, des lois romaines (Code de Théodose en 438) puis les canons de conciles et des édits royaux fulminent contre le culte des pierres (et aussi des autres éléments naturels comme les arbres, les sources et les fontaines, à l'instar des idoles)[4]. Ils ordonnent de renverser celles auxquelles on rend hommage, de les détruire ou, devant cette tâche quasi impossible, de les enfouir de façon que les fidèles ne puissent les retrouver, « ce qui est peut-être cause, en partie, de la présence de dolmens sous « tumuli » »[Note 1]. L'histoire du christianisme est en effet marquée à ses débuts par la lutte des premiers évangélisateurs et prédicateurs contre le culte des pierres. Mais leur combat contre cette forme d'idolâtrie, de même que les conciles ultérieurs qui proscrivent le culte sous peine d'anathème, ont peu d'effet, si bien que de nombreux mégalithes sont christianisés par l'Église ou ses fidèles qui les intègrent dans un syncrétisme religieux : christianisation de menhirs[Note 2], déplacement de pierres dressées auprès de chapelles ou réemploi dans des sanctuaires chrétiens[Note 3], légendes de pétrification associées aux alignements mégalithiques…

Les études sérieuses sur les monuments mégalithiques débutent au XVIIe siècle, leur association aux civilisations néolithiques ne datant qu'au XIXe siècle.

C'est principalement au XVIIIe siècle, puis au XIXe siècle avec l'invention de la dynamite et les remembrements du XXe siècle qui sont responsables des trois quarts des destructions des mégalithes[5].

L'érection de monuments mégalithiques à destination funéraire existe toujours aujourd'hui en République centrafricaine et en Éthiopie[6]

Les relevés recensant la totalité des mégalithes ou de leurs vestiges ne permettent généralement d'établir que des estimations approximatives, par faute d'inventaire exhaustif. Par exemple en Europe où il subsiste aujourd'hui quelque 50 000 mégalithes, les estimations se répartissent comme suit pour les monuments mégalithiques funéraires : « 5 500 à 6 000 au Danemark ; 700 à 800 en Suède (auxquelles il faut ajouter 30 monuments détruits) ; un petit nombre en Norvège ; 1 300 à 1 400 en Allemagne ; 55 aux Pays-Bas (auxquelles il faut ajouter 30 monuments détruits) ; quelques-unes en Belgique et en Suisse ; 6 000 à 6 500 en France ; 1 200 à 1 500 en Irlande ; 1 500 à 2 000 en Grande-Bretagne, îles de la Manche comprises ; 6 000 à 7 000 dans la Péninsule ibérique (Portugal, Espagne et Baléares) ; et un millier en Italie et dans les îles de la Méditerranée. Les chiffres concernant les autres catégories de monuments — pierres levées (menhirs), allées de pierres (alignements) et cercles de pierres levées — sont encore plus vagues ». Quelques milliers en Europe atlantique, avec notamment la Bretagne « qui compte à elle seule plus d'une centaine d'alignements connus, totalisant plus de 3 000 pierres levées, tandis que le nombre de menhirs subsistant de nos jours est estimé entre 1 000 et 1 200, 180 d'entre eux étant classés aux termes de la loi[7] ».

On estime que sur les 50 000 mégalithes ayant été érigés en Europe de l'Ouest et du Nord, environ 10 000 subsistent à notre époque[8].

Au cours des siècles, les monuments ont pu connaître des agrandissements, des utilisations plus ou moins continues[Note 4], des destructions naturelles (chute des menhirs par la foudre, les séismes, ruine par un phénomène d'érosion progressive à la suite de leur abandon). Les destructions peuvent être aussi anthropiques : bris de pierre et incendies en fin d'utilisation, lutte de l'Église médiévale contre le culte païen des pierres, enfouissement et destruction par les paysans que ces pierres gênaient dans leurs cultures. Ils ont pu également faire l'objet de prélèvements : réemploi à diverses époques néolithiques dans d'autres monuments mégalithiques selon l'évolution des styles architecturaux ou d'autres fonctions symboliques, ou comme matériau de construction pour des édifices modernes (hôtels de ville, églises) ; recyclage par les paysans à des fins plus utilitaires (construction de leur maison, de clôtures de champs, comblement de fondrières, raffermissement de chemins). Sans compter les opérations de restaurations, rénovations ou reconstitutions minimalistes ou maximalistes, ces dernières ne faisant pas toujours la part des hypothèses et des certitudes. Autant de facteurs qui expliquent que le touriste ou promeneur pense à tort que les mégalithes d'un site reflètent une physionomie immuable alors qu'ils ne constituent pas toujours un ensemble figé[9],[10],[11].

-

Le dolmen de Cava dei Servi (Sicile)

-

Le dolmen de Monte Bubbonia (Sicile)

Étude du mégalithisme

Si jusqu'au XVIIe siècle, l'origine des mégalithes est considérée comme magique, des recherches sérieuses commencent à cette époque en Angleterre à l'instigation des monarques britanniques (études d'érudits sur le site de Stonehenge, tels Inigo Jones, Walter Charleton ou John Aubrey mais dont les hypothèses fantaisistes — ces pierres seraient l’œuvre d’un peuple ancien, dont les origines pourraient remonter à la Méditerranée ou au Proche-Orient et qui aurait propagé sa culture en Europe par voie maritime — montrent qu'ils s'imprègnent encore des approximations littéraires et des légendes comme sources documentaires). Les progrès de la connaissance enregistrés au cours du siècle des Lumières permettent aux savants français et britanniques de requestionner les monuments mégalithiques à travers des études archéologiques, mais, comme les historiens locaux appelés les « Antiquaires », leur souci d'érudition reste influencé par le mysticisme folklorique puis la celtomanie naissante. Ce n'est qu'à la fin du XIXe siècle que le préhistorien John Lubbock et l'historien de l'architecture James Fergusson affirment l'incompatibilité des monuments mégalithiques avec le monde celtique puisque le mégalithisme existe sur tous les continents[12]. Cependant cet acquis scientifique de l'archéologie (le mégalithisme débute avec l'époque néolithique) n'a pas réussi, au moins en France, à éliminer le mythe celtique renforcé par la celtomanie nourrissant les œuvres littéraires et artistiques, par le mythe fondateur de Nos ancêtres les Gaulois, et par la bande dessinée française Astérix le Gaulois[13].

L'habitat et le mode de vie des bâtisseurs de mégalithes suscitent de nombreuses interrogations, auxquelles les scientifiques actuels essaient de répondre. La compréhension des cultures disparues nécessite l'étude du mobilier archéologique (poteries, outillage lithique ou osseux) et des monuments qui sont parvenus jusqu'à nous, après avoir été parfois réutilisés par d'autres civilisations, pillés, détruits, au fil des siècles.

Le mégalithisme, branche de l'archéologie préhistorique, reste donc une « science de l'imprécis » selon le préhistorien Serge Cassen, reposant sur des hypothèses. Les sépultures, leurs architectures et leurs mobiliers tiennent une place essentielle dans ces recherches. Les méthodes de construction de ces édifices imposants, érigés au moyen d'énormes blocs de pierre, sont mal connues, même si l'archéologie expérimentale a permis des avancées notables. Ces constructions, témoins de la première architecture monumentale dans l'histoire de l'humanité, furent érigées, la plupart du temps[réf. souhaitée] pour servir de sépultures, par des sociétés organisées.

Dans un premier temps, la recherche sur le mégalithisme s'appuie sur les méthodologie archéologique (principalement basée sur des fouilles, en complémentarité avec d'autres types de recherche telles que la prospection au sol, la cartographie et le SIG, l'exploration aérienne) : description systématique des mégalithes, mensuration, dessin et photographie, observation du contexte géologique et du milieu naturel dans lequel s'insère l'architecture mégalithique, orientation des monuments, inventaire mobilier, etc. Puis elle se confronte au problème de la datation, indispensable pour l'établissement d'une chronologie.

Théories sur le mégalithisme et folklore des mégalithes

Les mégalithes appartiennent au folklore des régions mégalithiques où ils ont suscité diverses superstitions, traditions, légendes et interprétations fantaisistes très anciennement et parfois généralement accréditées[14]. Le « folklore mégalithique » (expression prêtant à confusion car il n'existe pas de folklore spécifique aux mégalithes) comprend « quatre grandes orientations qui s'attachent tour à tour à l'origine des mégalithes, aux êtres qui les fréquentent, à leur nature et enfin à leurs propriétés merveilleuses[15] ». Les monuments mégalithiques commencent à être décrits notablement au XVIe siècle et jusqu'au XVIIe siècle, leur origine est considérée comme biblique (vestiges de l'érosion du Déluge, les eaux diluviennes, emportant la terre dans leur mouvement, auraient laissé à nu les pierres qu'elle contenait)[16] ou magiques (œuvres de créatures surnaturelles : fées, héros, monstres, nains ou Géants)[17]. Ces traditions sont généralement relayées par des écrivains, voyageurs, poètes, folkloristes et, plus particulièrement par les auteurs romantiques du XIXe siècle qui nourrissent la celtomanie de leurs représentations fantasmatiques : les alignements mégalithiques sont ainsi des personnages issus d'une pétrification instantanée[18], les pierres levées une forêt de phallus, emblèmes de fécondité pancosmique (symbole du pénis du Ciel pénétrant la Terre-femme, ou bien verge d'un mâle tellurique déchargeant sa semence dans le vent)[19]. Les pierres auraient été apportées ou érigées par des nains, géants (Gargantua, Djouhala), goules ou par des fées dans leur tablier, en filant leur quenouille, ces divinités bienveillantes ayant construit les dolmens selon des légendes celtiques[4] ; elles sont les lieux d'affrontement entre le diable (voir le nom populaire des Devil's Arrows (en)) et les saints (donnant également leurs noms à des mégalithes), « rappelant ainsi la lutte des premiers évangélisateurs contre le culte des pierres[20] » ; les dolmens seraient les maisons de nains bretons (korrigans ou poulpiquets), les allées couvertes les tombeaux de chef gaulois. La Renaissance attribue aux druides les mégalithes préhistoriques et inspire les auteurs romantiques comme Lamartine et Chateaubriand dont l'œuvre Les Martyrs véhicule les clichés du menhir perdu dans la lande et de la druidesse Velléda montant sur un dolmen pour haranguer les Gaulois[21]. Une partie des celtomanes entretient l'anachronisme des monuments druidiques et celtiques et parfois l'opinion populaire y voit encore des ouvrages de Gaulois ou de Celtes[22],[23]. Théorie encore plus farfelue, les routes mégalithiques seraient des balisages permettant à des extra-terrestres de retrouver les gisements d'uranium présent sur terre et les monuments mégalithiques seraient des restes d'une civilisation engloutie[24].

La plupart des théories scientifiques liées au phénomène mégalithique s'attachent à développer la question de la signification de l'érection de ces monuments. Chaque type architectural a ses caractéristiques propres dont les composantes sont issues d'intentionnalités spécifiques, et la diversité des monuments rend difficilement recevable toute interprétation globalisante. Le processus de monumentalisation est la réponse de groupes humains à une volonté de mettre en œuvre un projet architectural plus ou moins important, et fait apparaître différentes intentions des bâtisseurs[25] : fonctions sépulcrales (fonctions funéraires dans le but de vénérer les morts, de perpétuer la mémoire des ancêtres), cultuelles et sociales (affirmation d'une identité, fédération d'une communauté, volonté de montrer aux vivants les symboles et croyances, de s'approprier un lieu et de le marquer : insertion topographique et géologique d'un géomarqueur destiné à marquer le centre d’un territoire ou le passage d'un espace à un autre[26],…). Le mégalithisme a une dimension religieuse (stèles funéraires), mais nous ne savons rien de cette religion, de ses rites, de ses cérémonies. Il peut également avoir une fonction d'observatoire astronomique qui permet de déterminer les dates importantes de l'année solaire pour des sociétés d'agriculteurs-éleveurs (période des semailles ou de la transhumance des troupeaux selon les interprétation archéoastronomiques). Ainsi, les alignements mégalithiques peuvent servir de visées à ciel ouvert, les enceintes de menhir peuvent jalonner les levers et couchers du soleil aux solstices, les couloirs enterrés conduire à une chambre où le soleil ne pénètre qu'à un moment précis (généralement le lever du solstice d'hiver comme, par exemple, à Newgrange). Les pierres levées ont dans ce cas un rapport avec le culte du soleil et des astres, et il reste un vestige de cette fonction dans nos traditions populaires avec les feux de la Saint-Jean, à la célébration des moissons[27]. Le mégalithisme a également une fonction de prestige, dénotant une société très hiérarchisée avec un pouvoir fort pour obliger les gens à déplacer d'aussi gros blocs. Il peut être conçu comme un terme du processus de néolithisation : après les communautés mésolithiques qui ont développé une économie de prédation florissante, capable de nourrir une population abondante, les communautés néolithiques ont adopté l'agriculture, pratiquant soit une horticulture tropicale soit une agriculture céréalière. Des fractions de la société sont ainsi capables d'obtenir des surplus vivriers, un moyen de créer de la richesse et le mégalithisme traduit ainsi des sociétés hiérarchisées à richesses ostentatoires ou semi-étatiques[28].

En Europe, certains mégalithes comme Stonehenge sont liés aux routes de l'ambre et de l'étain que les marchands des pays méridionaux allaient chercher[29].

D'après des archéologues tels que Jacques Blot, il est probable que des menhirs isolés soient un antique bornage marquant les voies de transhumance. Jacques Blot remarque qu'au Pays Basque, les menhirs se trouvent sur de grandes voies de circulation : passages des bergers, voies du sel, etc. D'autres fois, le menhir peut aussi commémorer un événement ou un personnage important[30].

La plupart des chercheurs concernés s'accordent aujourd'hui à reconnaître aux mégalithes un rôle multiple, soit, par ordre d'importance, social, culturel (religieux et funéraire), astronomique, astrologique, artistique, agricole, etc. Si toutes ces constructions ne possédaient pas toutes ces fonctions, elles révèlent une société organisée « sous la direction d'élites dirigeantes, princes ou prêtres, sachant organiser et inciter de gré ou de force des populations importantes, peut-être renforcées à l'occasion des cérémonies et des travaux religieux par des éléments exogènes »[31].

Mégalithisme funéraire

Le Mésolithique et le Néolithique se caractérisent par une multiplicité des solutions sépulcrales relevant d'une typologie archéologique : inhumations individuelles (fosses, cistes, tumulus, tombes en jarre), sépulture multiple (dépôt simultané de plusieurs corps), sépulture collective (sujets déposés en plusieurs fois). Les tombes multiples (double, triple, voire plus) sont les éléments précurseurs de la collectivisation des sépultures qui aboutit à l'émergence du mégalithisme dont les sociétés ont plus un souci de la pérennité du sépulcre (utilisé sur des durées de l'ordre de plusieurs siècles voire du millénaire) que des corps (comme en témoigne les brèches ouvertes dans les parois des tombes, leurs destructions partielles, les incendies)[32]. La collectivisation des sépultures et le monumentalisme de la tombe sont des processus antérieurs au mégalithisme dont l'histoire reste encore mal comprise (modalités, causes de son expansion). La sépulture monumentale collective qui s'impose volontiers de façon ostentatoire dans le paysage, devient la formule prédominante en Europe de l'Ouest mais des sépultures individuelles subsistent. L'expansion du mégalithisme, selon des modalités qui varient en fonction des contextes idéologiques, économiques, démographiques, sociologiques, suit une voie opposée au monumentalisme qui décline devant la vogue recouvrée des inhumations individuelles[33]. « Tombeaux abritant le repos de défunts privilégiés, sanctuaires conservant les reliques d'ancêtres vénérés mais permettant aussi d'honorer un monde divin déjà bien structuré, temples monumentaux, orgueilleux symboles d'une identité collective survivant aux générations,, les mégalithes sont sans doute un peu de tout cela. d'il y a soixante siècles et plus. Les grandes justifications éternelles de l'architecture publique apparaissent ainsi comme en germe dans ces premières réalisations d'il y a soixante siècles et plus. À moins qu'ils ne reflètent une réalité toute différente mais insaisissable pour une logique d'homme moderne »[34].

Le fonctionnement funéraire des sépultures collectives, qui s'étale généralement sur plusieurs siècles, est peu à peu révélé par les archéologues qui parviennent à décomposer « les gestes des fossoyeurs néolithiques, entre la construction et la condamnation de la sépulture (remaniements au fil du dépôt des corps, vidange de la couche sépulcrale, organisations internes successives, zonations…)[35] ».

Au XIXe siècle, sont appelées « sépultures mégalithiques » les tombes dont l'architecture est basée sur l'empilement de blocs de grandes dimensions, ne pouvant pas être déplacé facilement par un ou deux individus. Par extension, l'expression « sépulture mégalithique » désigne l'ensemble des édifices de grande taille, donc monumentaux, construits en pierre au Néolithique, ayant servi de lieu de sépulture collective ou individuelle, sans pour autant que la structure interne soit constituée des blocs mégalithiques. Elle est conçue comme une architecture à trois composantes : une chambre interne, un tertre externe (tumulus ou cairn), un dispositif de communication entre l'extérieur et l'intérieur, mais qui reste dissuasif et conçu pour être habituellement fermé (puits, couloir étroit et obscur ou bien, pour certains dolmens et allées couvertes, dalles internes de séparation entre la chambre funéraire et l'antichambre, avec une ouverture exiguë en chatière ou hublot[36], et fermée par un bouchon[37] en bois ou en pierre amovible)[38].

Dans le cas des monuments construits à l'aide de blocs massifs, ceux-ci sont disposés selon deux orientations principales, soit verticalement (orthostats), soit horizontalement (dalles, dallage ou toiture).

Les premières fouilles de grandes structures funéraires carnacéennes ont montré que les sépultures mégalithiques étaient en général recouvertes d'un tertre, monticule plus ou moins organisé, appelé cairn s'il était en pierre ou tumulus s'il était en terre.

Les sépultures soulèvent différentes interrogations, notamment concernant l'organisation sociale nécessaire à l'édification de ce type de monuments, la conception de l'espace funéraire, le rapport au divin, la place de l'homme dans son environnement, ainsi que le traitement du corps.

Art mégalithique

Si la fonction première de l'architecture mégalithique n'est le plus souvent probablement pas directement artistique, le mégalithe est parfois le support privilégié de l'art de son époque[42]. Par exemple, les orthostats des dolmens peuvent être ornés de gravures très complexes dont la symbolique nous échappe ; ils peuvent également avoir été sculptés et présenter une forme anthropomorphe, s'apparentant ainsi à de véritables statues préhistoriques, dont certaines sont sexuées (figuration des seins) et présentent des rangs de colliers. De même, les statues-menhirs sont des mégalithes dont les gravures, parfois fort évoluées et nombreuses, sont les témoins de l'activité artistique des hommes de la préhistoire, l'art s'associant au sacré. Cependant, ces données sont souvent faussées car l’art gravé est plus rare sur les menhirs que dans les tombes, en raison de la météorisation des granites qui fait disparaître nombre de tracés[43]. L'altération des représentations peintes est encore plus importante[44], au point que la tradition historiographique a longtemps nié l'existence de l'art pictural néolithique, pourtant bien attesté dans l’art mégalithique ibérique dont la peinture est exécutée à l'ocre rouge essentiellement, avec diverses nuances dans les coloris et un complément de peinture noire au manganèse[45]. De nouvelles méthodologies spécifiques permettant de détecter des motifs picturaux révèlent que cet art pictural symbolique mais aussi décoratif est plus développé que les archéologues ne pensaient, même dans des régions les moins fournies en architectures mégalithiques[46].

« L'art mégalithique suit étroitement l'architecture, aussi bien que les particularismes régionaux. Trois grands ensembles essentiels se le partagent, l'Irlande, la façade atlantique continentale et la péninsule ibérique, avec des divergences chronologiques et des variantes régionales internes. Certains signes sont internationaux et se retrouvent dans ces trois grands ensembles[47] ». Le corpus des signes gravés le plus fréquent comprend : des serpentiformes (motifs en zigzag) pouvant évoquer des tentures, des serpents (théorie de l’ophiolâtrie chère à William Stukeley et Maudet de Penhouët), ou les ondes des vagues à crête aiguë ; les soléiformes (signes solaires, cercles simples ou concentriques) ; les arceaux imbriqués ; les signes en U à branches droites ou retroussées, appelés « corniformes », ou parfois « jugiformes » en raison de la ressemblance qui leur est prêtée avec des encornures de bovidés ou avec des jougs d'attelage schématisés ; les motifs scutiformes ; les signes zoomorphes ou anthropomorphes ; les crosses et crosserons isolés ou parallèles ; les haches emmanchées ; les arcs et flèches ; les cartouches ; les cupules. Il revient aux préhistoriens de saisir toute la richesse de cet art et du message, hélas perdu, que pouvait délivrer ces œuvres. Pour être interprétées, ces iconographies préhistoriques doivent être réinsérées dans leur contexte archéologique et culturel mais le contexte idéologique de l'érection des monuments mégalithiques se soustrait aux chercheurs, comme pour les autres domaines de la préhistoire, et de nombreux signes échappent à toute typologie[48].

-

Les gravures représentant un plan parcellaire témoignent du défrichement[49] lors du processus d'établissement de sociétés agricoles[50].

Mégalithisme contemporain

Le mégalithisme n'a pas complètement disparu. Si les bantous de la province d'Ogoja, au Sud-Est du Nigeria, n'élèvent plus les Akwanshi phalliques depuis une centaine d'années comme les Kelabit du Sarawak, par contre les Malgaches du plateau d'Imerina, les Konsos d'Éthiopie et les Toraja de Sulawesi ou les habitants de Sumba en Indonésie dressent encore aujourd'hui des mégalithes pour honorer leurs morts et valoriser le rang de la famille ou du clan. Cela réclame, comme il y a plusieurs millénaires, d'énormes dépenses physiques et économiques mais aussi un esprit de coopération qui renforce l'unité des groupes ethniques qui pratiquent encore le mégalithisme[1],[52].

Notes et références

Notes

- De plus, « on se heurtait à la force d'inertie des populations. Il a suffi qu'un homme meure, très peu de temps après avoir participé à la destruction d'un dolmen ou d'un menhir, qu'une période de sécheresse survienne, qu'un orage de grêle s'abatte sur les récoltes, qu'une épidémie exerce ses ravages sur un hameau, pour que les populations attribuent ces malheurs à la vengeance des dieux des pierres ». Cf Fernand Niel, La Civilisation des mégalithes, Plon, , p. 62

- Le plus éloquent en France est le menhir de Saint-Uzec. Dès le VIe siècle selon la Vita prima sancti Samsonis, saint Samson aurait gravé une croix sur un menhir autour duquel les Bretons d'outre-Manche s'adonnaient « par jeu » à des rites ancestraux (notamment la pratique des jeunes femmes désireuses de se marier de danser autour des pierres, de se frotter contre les blocs ou de s'asseoir dessus, leur symbole phallique étant associé à la fertilité). Cf Bernard Merdrignac, Les vies de saints bretons durant le haut Moyen Âge, Éditions Ouest-France, , p. 6.

- Exemples en France : les calvaires mégalithiques de (Louisfert), de Sion-les-Mines ou de Saint-Just, de dolmens (cathédrales de Chartres et du Puy, tombeau de saint Ethbin, d'Hervé de Landeleau), des allées couvertes (crypte-dolmen de la chapelle Sept-Saints)… Cf Jacques Briard, Les mégalithes, ésotérisme et réalité, éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 107-108

- Par exemple le site du Petit Mont utilisé jusqu'à la période gallo-romaine, comme en atteste un autel votif et le dépôt de statuettes en terre blanche de Vénus et de déesses-mères. Cf. Joël Lecornec , « Réutilisation des monuments mégalithiques à l'époque gallo-romaine », Le Roux C.- T. (dir.), Du monde des chasseurs à celui des métallurgistes, hommage scientifique à la mémoire de Jean L’Helgouac’h et mélanges offerts à Jacques Briard, Revue archéologique de l'Ouest, suppl. n° 9, 2001 p. 289-294

Références

- R. Joussaume (2003).

- 08) - « Dolmens, menhirs et mégalithisme », Cahiers de Science et vie, n° 103, pp. 8-19.

- Steimer-Herbet, T. (2004) - « Classification des sépultures à superstructures lithiques dans le Levant et l’Arabie occidentale (IVe et IIIe millénaires av. J.-C.) », B.A.R. international Séries 1246, Oxford.

- Fernand Niel, Dolmens et menhirs, Presses universitaires de France, , p. 55

- Victor-Henry Debidour, L'Art de Bretagne, Arthaud, , p. 56.

- Roger Joussaume, Jean-Paul Cros, Mégalithes d'hier et d'aujourd'hui en Éthiopie, Éditions Errance, , 270 p..

- Corinne Julien, Histoire de l'humanité, éditions UNESCO, (lire en ligne), p. 1441

- (en) Brad Olsen, Sacred Places Around the World: 108 Destinations, Consortium of Collective Consciousness, , p. 232.

- Fernand Niel, La Civilisation des mégalithes, Plon, , p. 69

- Jean Leclerc, Claude Masset, « Construction, remaniements et condamnation d'une sépulture collective néolithique : la Chaussée-Tirancourt (Somme) », Bulletin de la Société Préhistorique Française, t. 77, no 2, , p. 57-64 (DOI 10.3406/bspf.1980.5244)

- Jean-Pierre Mohen, Pierres vives de la préhistoire. Dolmens et menhirs, Odile Jacob, (lire en ligne), p. 128-134

- Jacques Briard, op. cit., p. 52-64

- Catherine Bertho-Lavenir, « Pourquoi ces menhirs ? Les métamorphoses du mythe celtique. Astérix. Un mythe et ses figures », Ethnologie française, t. 28, no 3, , p. 303-311

- Gwenc'hlan Le Scouëzec & Jean-Robert Masson, Bretagne mégalithique, Seuil, , p. 31-36

- Noël Coye, La Préhistoire en Parole et en Acte, L'Harmattan, , p. 16.

- Gwenc'hlan Le Scouëzec, Jean-Robert Masson, Bretagne mégalithique, Seuil, , p. 153-154

- Jacques Briard, Les mégalithes, ésotérisme et réalité, éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 4

- Éloïse Mozzani, Légendes et mystères des régions de France, Robert Laffont, , p. 57.

- Gwenc'hlan Le Scouëzec, Jean-Robert Masson, Bretagne mégalithique, Seuil, , p. 45.

- Michel Gruet, Mégalithes en Anjou, éditions Cheminements, , p. 319

- Jacques Le Goff, Patrimoine et passions identitaires, Fayard, , p. 244

- Jacques Briard, Les mégalithes, ésotérisme et réalité, Éditions Jean-Paul Gisserot, , p. 4.

- Paul Sébillot, Le Folklore de France. Les Monuments, Éditions Imago, , p. 47.

- Philippe Chambon, Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France : du cadavre aux restes ultimes, éditions du CNRS, , p. 11.

- Philippe Gouézin, Les mégalithes du département du Morbihan, Archaeopress Publishing, , p. 2, 15, 432-436.

- Seuil, col, dorsale (crête de plateau), thalweg, gué…

- Jacques Briard, Loïc Langouët, Yvan Onnée, Les mégalithes du département d'Ille-et-Vilaine, Institut culturel de Bretagne, , p. 9.

- Marc Azéma, Laurent Brasier, Le beau livre de la préhistoire, Dunod, , p. 338.

- (en) Pearson, Mike; Cleal, Ros; Marshall, Peter; Needham, Stuart; Pollard, Josh; Richards, Colin; Ruggles, Clive; Sheridan, Alison; Thomas, Julian; Tilley, Chris; Welham, Kate; Chamberlain, Andrew; Chenery, Carolyn; Evans, Jane; Knüsel, Chris, « The Age of Stonehenge », Antiquity, vol. 811, no 313, , p. 617–639.

- Large, M. (2006) - Les premiers hommes du Sud-Ouest, Préhistoire dans le Pays basque, le Béarn, les Landes, éditions Cairn, préface de Jacques Blot (archéologue).

- Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique : architecture et art funéraire, 5000 à 2000 ans avant J.-C., Errance, , p. 23.

- Jean Guilaine, Mégalithismes de l'Atlantique à l’Éthiopie, Errance, , p. 32-34.

- Jean Guilaine, op. cit., p. 21

- Christian Goudineau, Jean Guilaine, De Lascaux au Grand Louvre. Archéologie et histoire en France, Montligeon, , p. 487.

- Philippe Chambon, Les morts dans les sépultures collectives néolithiques en France : du cadavre aux restes ultimes, éditions du CNRS, , p. 15.

- La chatière peut être une simple échancrure latérale, ou prendre la forme d'un trou d'homme souvent circulaire, le hublot. Appelée trou des âmes (de) (Seelenloch) par les romantiques allemands qui pensaient que les âmes des défunts s'envolaient par ces orifices, cette ouverture était l'espace par lequel on introduisait les cadavres. Cf Claude Masset, Les dolmens. Sociétés néolithiques et pratiques funéraires : les sépultures collectives d'Europe occidentale, Errance, , p. 126.

- Le maintien en place de ce bouchon peut être conforté par une barre transversale en bois dont les extrémités venaient s'insérer dans des cavités latérales (comme pour la dalle-hublot de la Pierre Plate), et par un anneau central dans lequel s'engage cette barre.

- Christian Goudineau, Jean Guilaine, De Lascaux au Grand Louvre. Archéologie et histoire en France, Montligeon, , p. 484.

- (es) Pablo Martínez Rodríguez, « La estatua-menhir del Pla de les Pruneres (Mollet del Vallès) », Complutum, vol. 22, no 1, (DOI 10.5209/rev_CMPL.2011.v22.n1.4).

- Le recours à un éclairage rasant qui accuse ces reliefs, permet de rendre plus visible les éléments qui permettent d'identifier le cachalot en le distinguant du reste des grands cétacés : la grande tête quadrangulaire et allongée, exposée lors de sa « navigation » ; le jet (ici reproduit en forme assez classique de « fontaine », avec un double jet d'eau symétrique ; la nageoire caudale en immersion, normalement horizontale, représentée tournée de quelques degrés. Cf Orthostate 1, tiré de Serge Cassen, « Le Mané Lud en mouvement. Déroulé de signes dans un ouvrage néolithique de pierres dressées à Locmariaquer (Morbihan) », Préhistoires Méditerranéennes, no 2, , p. 11-69.

- Le cachalot fait partie du corpus des représentations iconographiques du mégalithisme armoricain. L'altération de l'orthostate envahi de mousses a abîmé la queue et le pénis, normalement dégagé du corps de l’animal. Cet organe sexuel est le quatrième élément d'identification de l'animal. « Deux conséquences d’un énorme intérêt : la première est la définition de son sexe, qui coïncide avec l’idée du mâle, voyageur solitaire et dangereux ; la seconde est une référence sur les conditions de perception. Le cachalot échoué expire avec une érection qui a toujours attiré l’attention des observateurs et qui fut systématiquement reflétée par les représentations historiques des scènes, en Europe, depuis le XVe siècle. Il est plus que probable que ceux qui ont défini la représentation ont eu la possibilité d’observer l’animal expirant sur la plage ou, encore, d’être informé par les témoins locaux, chasseurs ou simples spectateurs ». Cf Cassen & Vaquero Lastres 2000, La Forme d’une chose, in: Eléments d’architecture : exploration d’un tertre funéraire à Lannec er Gadouer (Erdeven, Morbihan) : constructions et reconstructions dans le Néolithique morbihannais : propositions pour une lecture symbolique, Cassen S. (Dir.), Chauvigny, Association des Publications chauvinoises (A.P.C.), 2000, p.641

- (en) Elizabeth Shee Twohig, The megalithic art of Western Europe, Oxford, , 259 p..

- D. Sellier, « Analyse morphologique des marques de la météorisation des granites à partir des mégalithes morbihannais. L’exemple de l’alignement de Kerlescan à Carnac », Revue archéologique de l’Ouest, no 8, , p. 83-97.

- M. Devignes, « Les rapports entre peintures et gravures dans l’art mégalithique ibérique », Revue archéologique de l’Ouest, no (suppl. 8), , p. 9-22.

- Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique: architecture et art funéraire, 5000 à 2000 ans avant J.-C., Errance, , p. 187.

- Alain Beyneix, « Indices d'un art mégalithique en Aquitaine », Bulletin de la Société préhistorique française, vol. 104, no 3, , p. 517-524.

- Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique: architecture et art funéraire, 5000 à 2000 ans avant J.-C., Errance, , p. 198.

- Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique: architecture et art funéraire, 5000 à 2000 ans avant J.-C., Errance, , p. 173-198.

- L'outillage néolithique ne permettant guère de défricher des formations herbeuses denses, les agriculteurs néolithiques développent la culture sur brûlis.

- Jacques Briard, Les mégalithes de l'Europe atlantique: architecture et art funéraire, 5000 à 2000 ans avant J.-C., Errance, , p. 35.

- Sur la dalle de chevet, les crosses peuvent représenter un insigne de pouvoir, un outil d'agriculteur ou d'éleveur (bâton de berger, faucille), une arme de chasseur (bâton de jet). Sur la dalle de couverture, s'observe une crosse et une hache emmanchée à lanière (arme ou outil pour le défrichement et le travail du bois), association qui est fréquente. Cf Jean-Loïc Le Quellec, « Mégalithes et traditions populaires. La hache et le marteau de vie et de mort », Bulletin de la Société préhistorique française, no 2, , p. 287

- Crooson, L. (2008) - « Les derniers faiseurs de mégalithes : survivances en Asie du Sud-Est », Cahiers de Science et vie, n° 103, pp. 108-114.

Annexes

Bibliographie

- Laurent-Jacques Costa, « Mégalithismes insulaires en Méditerranée », Ed. Errance, 2008, (ISBN 978-2-87772-377-0)

- Jean Guilaine, Mégalithismes de l'Atlantique à l’Éthiopie (Séminaire du Collège de France), Paris, Éditions Errance, coll. « Collection des Hespérides », , 224 p. (ISBN 2877721701)

- Roger Joussaume, « Les charpentiers de la pierre, monuments mégalithiques dans le monde », Éd. La maison des roches, Collection Terres Mégalithiques, 2003.

- Jean-Pierre Mohen, « Les Mégalithes, Pierres de mémoire », Ed. Gallimard, coll. « Découvertes Gallimard » (no 353), 1998, (ISBN 2-0705-3439-1)

- Jean-Pierre Mohen, « Le monde des mégalithes », Ed. Casterman, Collection archives du temps, (ISBN 2-203-23202-1)

- Myriam Philibert, « Mégalithes », éd. Pardès, collection: B.A.-BA, (ISBN 2-86714-214-8)

![Les gravures représentant un plan parcellaire témoignent du défrichement[49] lors du processus d'établissement de sociétés agricoles[50].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/56/Gravure.jpg/120px-Gravure.jpg)

![Dans la Table des Marchand, les signes peuvent avoir un sens ésotérique ou exotérique[51].](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/a/a6/Locmariaquer_Table_des_Marchand_%28interieur%29.jpg/80px-Locmariaquer_Table_des_Marchand_%28interieur%29.jpg)