« Martian Moons Exploration » : différence entre les versions

m lien |

compléments déroulement de la mission |

||

| Ligne 57 : | Ligne 57 : | ||

== Déroulement du projet == |

== Déroulement du projet == |

||

Pour répondre à cette question, une [[mission de retour d'échantillon]], baptisée ''MMX'' (''{{lang|en|Martian Moons Exploration}}'') est étudiée par l'[[Agence d'exploration aérospatiale japonaise|agence spatiale japonaise]] (JAXA) au cours de la décennie 2010. Le retour sur Terre d'un échantillon prélevé sur le sol d'une des deux lunes permettra d'utiliser les instruments d'analyse les plus puissants existants sur Terre pour en identifier les caractéristiques et reconstituer leur mode de formation. Pour développer cette nouvelle mission, la JAXA s'appuie sur son expertise sans égale dans le domaine des missions de retour d'échantillon de sol prélevés sur des corps célestes de petite taille. Celle-ci a été acquise avec les missions [[Hayabusa (sonde spatiale)|''Hayabusa'']] et ''[[Hayabusa 2]]''. Une étude de faisabilité débute en 2016 et s'achève en 2017. Le budget annoncé est de {{dollar|300 millions}}. Les universités [[université de Tokyo|de Tokyo]], [[Université de Hokkaidō|d'Hokkaïdo]] et [[université de Kobé|de Kobé]] sont impliquées dans le volet scientifique associé à la mission. L'agence spatiale française, le [[Centre national d'études spatiales|CNES]], participe à cette étude<ref name=aerospatiumavril2017 />. |

Pour répondre à cette question, une [[mission de retour d'échantillon]], baptisée ''MMX'' (''{{lang|en|Martian Moons Exploration}}'') est étudiée par l'[[Agence d'exploration aérospatiale japonaise|agence spatiale japonaise]] (JAXA) au cours de la décennie 2010. Le retour sur Terre d'un échantillon prélevé sur le sol d'une des deux lunes permettra d'utiliser les instruments d'analyse les plus puissants existants sur Terre pour en identifier les caractéristiques et reconstituer leur mode de formation. Pour développer cette nouvelle mission, la JAXA s'appuie sur son expertise sans égale dans le domaine des missions de retour d'échantillon de sol prélevés sur des corps célestes de petite taille. Celle-ci a été acquise avec les missions [[Hayabusa (sonde spatiale)|''Hayabusa'']] et ''[[Hayabusa 2]]''. Une étude de faisabilité débute en 2016 et s'achève en 2017. Le budget annoncé est de {{dollar|300 millions}}. Les universités [[université de Tokyo|de Tokyo]], [[Université de Hokkaidō|d'Hokkaïdo]] et [[université de Kobé|de Kobé]] sont impliquées dans le volet scientifique associé à la mission. L'agence spatiale française, le [[Centre national d'études spatiales|CNES]], participe à cette étude<ref name=aerospatiumavril2017>{{lien web|langue=fr |url=https://www.aerospatium.info/jaxa-cnes-troisieme-mission-vers-phobos/ |titre=La Jaxa et le Cnes étudient une troisième mission vers Phobos |date=12 avril 2017 |site=[[Aerospatium]]|auteur=Stefan Barensky }}.</ref>. |

||

En {{date-|novembre 2017}}, l'agence spatiale civile américaine, la [[NASA]], décide de contribuer dans le cadre de son [[programme Discovery|programme ''{{lang|en|Discovery}}'']] en fournissant l'instrument MEGANE (« lunettes » en japonais), un [[spectrographe]] [[Rayon gamma|gamma]] et neutrons qui doit permettre d'identifier les éléments chimiques présents à la surface de Phobos. L'instrument est développé par {{lang|en|[[Applied Physics Laboratory]]}} de l'[[université Johns Hopkins]]<ref>{{lien web|langue=en |url=https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-instrument-for-future-international-mission-to-martian-moons |titre=NASA Selects Instrument for Future International Mission to Martian Moons |date=16 novembre 2017 |éditeur=[[NASA]] }}.</ref>. |

En {{date-|novembre 2017}}, l'agence spatiale civile américaine, la [[NASA]], décide de contribuer dans le cadre de son [[programme Discovery|programme ''{{lang|en|Discovery}}'']] en fournissant l'instrument MEGANE (« lunettes » en japonais), un [[spectrographe]] [[Rayon gamma|gamma]] et neutrons qui doit permettre d'identifier les éléments chimiques présents à la surface de Phobos. L'instrument est développé par {{lang|en|[[Applied Physics Laboratory]]}} de l'[[université Johns Hopkins]]<ref>{{lien web|langue=en |url=https://www.nasa.gov/press-release/nasa-selects-instrument-for-future-international-mission-to-martian-moons |titre=NASA Selects Instrument for Future International Mission to Martian Moons |date=16 novembre 2017 |éditeur=[[NASA]] }}.</ref>. |

||

| Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||

== Caractéristiques techniques == |

== Caractéristiques techniques == |

||

La sonde spatiale ''MMX'' |

La sonde spatiale ''MMX'' comprend trois modules<ref name=Miyamoto2016/> : |

||

* un module de propulsion chargé d'amener la sonde spatiale jusqu'à Mars ; |

* un module de propulsion chargé d'amener la sonde spatiale jusqu'à Mars ; |

||

* un module d'exploration comprenant le train d'atterrissage à quatre pieds et le système de prélèvement d'échantillon du sol lunaire ; |

* un module d'exploration comprenant le train d'atterrissage à quatre pieds et le système de prélèvement d'échantillon du sol lunaire ; |

||

* un module chargé de ramener la capsule contenant l'échantillon de sol sur Terre. |

* un module chargé de ramener la capsule contenant l'échantillon de sol sur Terre. |

||

=== Caractéristiques générales === |

|||

MMX est une [[sonde spatiale]] de quatre tonnes, [[stabilisée 3 axes]], dont l'énergie est fournie par des [[Panneau solaire|panneaux solaires]] déployés dans l'espace. Pour les communications MMX dispose d'une antenne grand [[Gain d'antenne|gain]] fixe, d'une antenne moyen gain et d'antennes faible gain. La propulsion principale et le contrôle d'attitude est assurée par des [[Moteur-fusée à ergols liquides|moteurs-fusées à ergols liquides]]. |

|||

=== Instrumentation scientifique === |

=== Instrumentation scientifique === |

||

| Ligne 102 : | Ligne 106 : | ||

== Déroulement de la mission == |

== Déroulement de la mission == |

||

La sonde spatiale MMX doit être lancée vers {{date-|septembre 2024}} par le nouveau [[Lanceur (astronautique)|lanceur]] japonais [[H3 (lanceur)|H3]] dont le vol inaugural est planifié vers 2022/2023. Après s'être placé sur une orbite martienne en {{date-|août 2025}}. MMX doit rester trois ans dans le système martien (de septembre 2025 à septembre 2028). Durant la plus grande partie de son séjour, la sonde spatiale reste sur une [[Orbite quasi stationnaire|orbite quasi stationnaire]] (c'est à dire presque au dessus de l'équateur du corps céleste) au-dessus de la surface de Phobos pour effectuer ses observations scientifiques et sélectionner les sites sur lesquels prélever les échantillons. Durant la phase 1 de sa mission (septmbre 2025 à janvier 2026) le fonctionnement des instruments et des équipements de MMX sont vérifiés et des observations préliminaires sont menées. Une conjonction solaire, qui a lieu en janvier/février 2025, limite les communications avec la Terre et l'altitude de la sonde spatiale est relevé durant cette phase pour réduire la durée des éclispses. A l'issue de la conjonction solaire débute la phase 2 durant laquelle MMX se positionne successivement à différentes altitudes : QSO-H entre 100 et 200 kilomètres, QSO-M entre 50 et 90 km, QSO-L entre 20 et 50 kilomètres. Durant cette phase la sonde spatiale effectue une cartographie minéralogique (en particulier des minéraux hydratés) et une étude géologique complète de Phobos. Des mesures seront effectuées pour déterminer la structure interne, en particulier la présence de glaces. Durant la phase 3 MMX profite d'une distance Terre-Mars relativement faible pour effectuer les prélèvements à la surface de Phobos. Au début de cette phase ou en fin de phase 2 (ce n'était pas encore décidé en 2022), la sonde spatiale commence par larguer le petit astromobile depuis une altitude inférieure à 100 mètres (sans doute environ 40 mètres). Celui-ci atterrira avec une vitesse de 1 m/s à la surface de Phobos pour y mener une campagne d'observation scientifique d'environ 100 jours terrestres sur un terrain qui n'a pas été perturbé par le souffle des moteurs-fusées de la sonde spatiale. Durant la phase 3 MMX se pose ensuite brièvement (deux à trois heures) sur deux sites à la surface du satellite de Mars pour effectuer des études in situ et prélever des échantillons du sol. Avant de repartir vers la Terre, la sonde spatiale réalise durant quatre mois une étude de l'autre satellite de Mars, Deimos en effectuant plus survols (phse 5). A l'issue de cette phase scientifique, la capsule contenant les échantillons est accélérée en direction de la Terre. Elle atteint sa destination en {{date-|juillet 2029}} et après une rentrée atmosphérique, elle doit se dans une région désertique située en [[Australie]]<ref>{{Article | langue = en | auteur1= Tomoki Nakamura | auteur2 =Hitoshi Ikeda | auteur3= Toru Kouyama| auteur4=Hiromu Nakagawa | auteur5=Hiroki Kusano |et al.=oui | titre =Science operation plan of Phobos and Deimos from the MMX spacecraft | périodique =Earth, Planets and Space | volume= 73 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 27 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01546-6.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01546-6 |commentaire=Déroulement des opérations scientifiques.}}</ref>{{,}}<ref>{{Article | langue = en | auteur1= Kiyoshi Kuramoto| auteur2=Yasuhiro Kawakatsu| auteur3=Masaki Fujimoto| auteur4=Akito Araya |

|||

Selon le scénario en vigueur en {{date-|avril 2017}}, la mission projetée serait lancée vers {{date-|septembre 2024}} par le nouveau lanceur japonais [[H3 (lanceur)|H3]] en cours de développement. ''MMX'' doit se placer sur une orbite martienne en {{date-|août 2025}}. Durant 34 mois, la mission restera sur une orbite quasi stationnaire par rapport aux satellites de Mars. Elle effectuera une cartographie minéralogique (en particulier des minéraux hydratés) et une étude géologique complète de Phobos et partielle de Deimos. Des mesures seront effectuées pour déterminer la structure interne, en particulier la présence de glaces. Elle doit se poser sur la surface de Phobos à deux reprises pour y prélever des échantillons puis effectuer plusieurs survols de Deimos pour étudier cette deuxième lune. La capsule d'échantillon entamerait son voyage de retour en {{date-|août 2028}} et arriver sur Terre en {{date-|juillet 2029}}. L'atterrissage doit avoir lieu dans une région désertique située en Australie<ref name=aerospatiumavril2017>{{lien web|langue=fr |url=https://www.aerospatium.info/jaxa-cnes-troisieme-mission-vers-phobos/ |titre=La Jaxa et le Cnes étudient une troisième mission vers Phobos |date=12 avril 2017 |site=[[Aerospatium]]|auteur=Stefan Barensky }}.</ref>{{,}}<ref name=Marin24082019 />. |

|||

| ⚫ | |et al.=oui | titre =Martian moons exploration MMX: sample return misson to Phobos elucidating formation processes of habitable planets| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= 12| jour= | mois = | année=2022 | pages= 31 | issn= | url texte= https://earth-planets-space.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s40623-021-01464-7.pdf| id= |DOI=:10.1186/s40623-021-01545-7 }}</ref>{{,}} <ref>{{Article | langue = en | auteur1= Kazunori Ogohara | auteur2=Hiromu Nakagawa | auteur3= Shohei Aoki| auteur4=Toru Kouyama | auteur5=Tomohiro Usui |et al.=oui | titre =The Mars system revealed by the Martian Moons eXploration mission | périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= 1| jour= | mois = | année=2021 | pages= 32 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01417-0.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01417-0 }}</ref>. |

||

== Notes et références == |

== Notes et références == |

||

| Ligne 110 : | Ligne 115 : | ||

==== Objectifs scientifiques ==== |

==== Objectifs scientifiques ==== |

||

*{{Article | langue = en | auteur1= Kiyoshi Kuramoto| auteur2=Yasuhiro Kawakatsu| auteur3=Masaki Fujimoto| auteur4=Akito Araya |

|||

| ⚫ | |||

|et al.=oui | titre =Martian moons exploration MMX: sample return misson to Phobos elucidating formation processes of habitable planets| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= 12| jour= | mois = | année=2022 | pages= 31 | issn= | url texte= https://earth-planets-space.springeropen.com/counter/pdf/10.1186/s40623-021-01464-7.pdf| id= |DOI=:10.1186/s40623-021-01545-7 |commentaire=Objectifs scientifiques de la mission MMX portant sur la compréhension de la formation des planètes habitables, description des instruments scientifiques et déroulement de la mission.}} |

|||

*{{Article | langue = en | auteur1= Kazunori Ogohara | auteur2=Hiromu Nakagawa | auteur3= Shohei Aoki| auteur4=Toru Kouyama | auteur5=Tomohiro Usui |et al.=oui | titre =The Mars system revealed by the Martian Moons eXploration mission | périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= 1| jour= | mois = | année=2021 | pages= 32 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01417-0.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01417-0 |commentaire=État des lieux des découvertes sur le système martien et objectifs scientifiques de la mission MMX.}} |

|||

*{{Article | langue = en | auteur1= Tomohiro Usui | auteur2 =Ken-ichi Bajo | auteur3= Wataru Fujiya| auteur4=Yoshihiro Furukawa | auteur5=Mizuho Koike |et al.=oui | titre =The Importance of Phobos Sample Return for Understanding the Mars-Moon System | périodique =Space Sci Review | volume= 216 | numéro= | jour=28 | mois = avril | année=2020 | pages= 18 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11214-020-00668-9.pdf | id= |DOI=10.1007/s11214-020-00668-9 |commentaire=Enjeux du retour d'échantillon de sol de Phobos.}} |

*{{Article | langue = en | auteur1= Tomohiro Usui | auteur2 =Ken-ichi Bajo | auteur3= Wataru Fujiya| auteur4=Yoshihiro Furukawa | auteur5=Mizuho Koike |et al.=oui | titre =The Importance of Phobos Sample Return for Understanding the Mars-Moon System | périodique =Space Sci Review | volume= 216 | numéro= | jour=28 | mois = avril | année=2020 | pages= 18 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1007%2Fs11214-020-00668-9.pdf | id= |DOI=10.1007/s11214-020-00668-9 |commentaire=Enjeux du retour d'échantillon de sol de Phobos.}} |

||

| Ligne 120 : | Ligne 127 : | ||

*{{Article | langue = en | auteur1= Nancy L. Chabot | auteur2 =Patrick N. Peplowski | auteur3= Carolyn M. Ernst| auteur4=Hari Nair | auteur5= Michael Lucks |et al.=oui | titre =MEGANE investigations of Phobos and the Small Body Mapping Tool | périodique =Earth, Planets and Space | volume= 73 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 13 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01509-x.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01509-x |commentaire=Le spectroscope gamma et neutron MEGANE.}} |

*{{Article | langue = en | auteur1= Nancy L. Chabot | auteur2 =Patrick N. Peplowski | auteur3= Carolyn M. Ernst| auteur4=Hari Nair | auteur5= Michael Lucks |et al.=oui | titre =MEGANE investigations of Phobos and the Small Body Mapping Tool | périodique =Earth, Planets and Space | volume= 73 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 13 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01509-x.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01509-x |commentaire=Le spectroscope gamma et neutron MEGANE.}} |

||

*{{Article | langue = en | auteur1= Yuichiro Cho | auteur2 =Ute Böttger | auteur3= Fernando Rull| auteur4=Heinz‑Wilhelm Hübers | auteur5= Tomàs Belenguer |et al.=oui | titre =In situ science on Phobos with the Raman spectrometer for MMX (RAX): preliminary design and feasibility of Raman measurements| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 73 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 11 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01496-z.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01496-z |commentaire=Le spectroscope Raman RAX.}} |

*{{Article | langue = en | auteur1= Yuichiro Cho | auteur2 =Ute Böttger | auteur3= Fernando Rull| auteur4=Heinz‑Wilhelm Hübers | auteur5= Tomàs Belenguer |et al.=oui | titre =In situ science on Phobos with the Raman spectrometer for MMX (RAX): preliminary design and feasibility of Raman measurements| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 73 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 11 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01496-z.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01496-z |commentaire=Le spectroscope Raman RAX.}} |

||

==== Astromobile ==== |

|||

*{{Article | langue = en | auteur1=Patrick Michel | auteur2 =Stephan Ulamec | auteur3= Ute Böttger| auteur4=Matthias Grott | auteur5= Naomi Murdoch |et al.=oui | titre =The MMX rover: performing in situ surface investigations on Phobos| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 14 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01464-7.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01464-7 |commentaire=L'astromobile de MMX.}} |

*{{Article | langue = en | auteur1=Patrick Michel | auteur2 =Stephan Ulamec | auteur3= Ute Böttger| auteur4=Matthias Grott | auteur5= Naomi Murdoch |et al.=oui | titre =The MMX rover: performing in situ surface investigations on Phobos| périodique =Earth, Planets and Space | volume= 74 | numéro= | jour= | mois = | année=2021 | pages= 14 | issn= | url texte=https://link.springer.com/content/pdf/10.1186%2Fs40623-021-01464-7.pdf | id= |DOI=10.1186/s40623-021-01464-7 |commentaire=L'astromobile de MMX.}} |

||

| Ligne 130 : | Ligne 139 : | ||

* ''[[Hayabusa 2]]'', autre mission de retour d'échantillons japonaise |

* ''[[Hayabusa 2]]'', autre mission de retour d'échantillons japonaise |

||

* [[Mission de retour d'échantillons]] |

* [[Mission de retour d'échantillons]] |

||

* [[H3 (lanceur)|H3]] |

|||

=== Liens externes === |

=== Liens externes === |

||

Version du 17 octobre 2022 à 10:02

Sonde spatiale

| Organisation |

|

|---|---|

| Domaine | Étude de Phobos |

| Type de mission | Retour d'échantillons |

| Statut | En cours de développement |

| Autres noms | MMX |

| Lancement | Vers 2024 |

| Lanceur | H3 |

| Site | www.mmx.jaxa.jp |

| Septembre 2024 | Lancement |

|---|---|

| Août 2025 | Arrivée dans système martien |

| Août 2028 | Départ du système martien |

| Juillet 2029 | Retour sur Terre |

| Masse au lancement | Environ 4 tonnes |

|---|

| TENGOO/OROCHI | Caméras |

|---|---|

| LIDAR | Altimètre laser |

| MacrOmega | Spectromètre imageur infrarouge |

| MEGANE | Spectromètre gamma et neutron |

| CMDM | Détecteur de poussière |

| MSA | Spectromètre de masse ions |

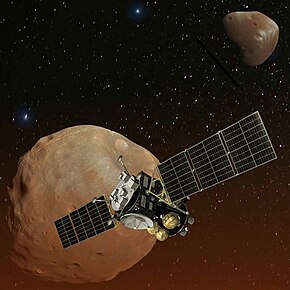

Martian Moons Exploration (abrégé MMX) est une mission spatiale japonaise en cours de développement dont l'objectif principal est de ramener sur Terre un échantillon de sol de Phobos, un des deux satellites naturels de Mars. Au cours de la mission, la sonde spatiale doit effectuer une étude détaillée de Phobos et Déimos à la fois à distance et in situ (pour Phobos uniquement). La mission doit être lancée en 2024 et rapporter l'échantillon sur Terre vers 2029.

MMX n'est pas la première mission à tenter d'effectuer une étude détaillée des lunes martiennes et de ramener un échantillon de celles-ci sur Terre, mais les engins qui l'ont précédée (les sondes spatiales russes Phobos et Phobos-Grunt) ont tous échoué. Le principal objectif scientifique de la mission est de déterminer si les lunes martiennes sont des astéroïdes capturés par Mars ou s'ils se sont formés par agrégation de matériaux éjectés par la planète à la suite d'un impact géant dans le cadre d'un processus analogue à celui ayant abouti à la formation de notre Lune. La réponse à cette question permettra d'affiner le scénario de formation des planètes du système solaire.

Pour accomplir sa mission, MMX comprend un module d'atterrissage emportant un système de prélèvement d'échantillon du sol et un petit astromobile fourni par les agences spatiales française et allemande. La sonde spatiale, dont la masse au lancement approche les quatre tonnes, doit disposer d'une dizaine d'instruments dont plusieurs caméras, un lidar, un spectromètre gamma et un imageur hyperspectral fonctionnant en proche infrarouge.

Origines de Phobos et Deimos

L'origine des deux petits satellites de la planète Mars - Phobos et Deimos - est mystérieuse. Deux scénarios coexistent[1] :

- les deux satellites sont des astéroïdes qui ont été capturés par la gravité martienne au début de l'histoire du système solaire. Le spectre électromagnétique de la surface des satellites (reflétant la composition de celle-ci), proche de celui des astéroïdes de type C et D, ainsi que la faible densité de ces deux corps corroborent cette hypothèse ;

- ces satellites se sont formés sur place à partir des débris créés par l'impact d'un corps de grande taille à la surface de Mars. La très faible inclinaison et excentricité des orbites des deux satellites appuient cette interprétation.

Chacun de ces scénarios soulèvent des questions dont les réponses permettraient d'améliorer notre compréhension du mode de distribution et de transport des matériaux aux limites du système solaire interne ainsi que de la formation des planètes[1] :

- si les satellites sont des astéroïdes capturés, comment les matériaux formant Mars ont été transportés au début de l'histoire du système solaire ?

- si les satellites se sont formés sur place, quelle est la nature de l'impact géant et quelle influence a eu cet impact sur les débuts de l'évolution de Mars ?

- est-ce que Deimos a les mêmes origines que Phobos ?

Déroulement du projet

Pour répondre à cette question, une mission de retour d'échantillon, baptisée MMX (Martian Moons Exploration) est étudiée par l'agence spatiale japonaise (JAXA) au cours de la décennie 2010. Le retour sur Terre d'un échantillon prélevé sur le sol d'une des deux lunes permettra d'utiliser les instruments d'analyse les plus puissants existants sur Terre pour en identifier les caractéristiques et reconstituer leur mode de formation. Pour développer cette nouvelle mission, la JAXA s'appuie sur son expertise sans égale dans le domaine des missions de retour d'échantillon de sol prélevés sur des corps célestes de petite taille. Celle-ci a été acquise avec les missions Hayabusa et Hayabusa 2. Une étude de faisabilité débute en 2016 et s'achève en 2017. Le budget annoncé est de 300 millions $. Les universités de Tokyo, d'Hokkaïdo et de Kobé sont impliquées dans le volet scientifique associé à la mission. L'agence spatiale française, le CNES, participe à cette étude[2].

En , l'agence spatiale civile américaine, la NASA, décide de contribuer dans le cadre de son programme Discovery en fournissant l'instrument MEGANE (« lunettes » en japonais), un spectrographe gamma et neutrons qui doit permettre d'identifier les éléments chimiques présents à la surface de Phobos. L'instrument est développé par Applied Physics Laboratory de l'université Johns Hopkins[3].

En , le CNES et la JAXA signent un accord de collaboration. L'instrument scientifique développé avec le CNES sera un spectromètre en proche infrarouge (NIRS), une caméra infrarouge à haute résolution combinée à un spectromètre qui analysera la composition des roches : MacrOmega. La capacité de MacrOmega d'étudier les roches des lunes martiennes sur des échelles de quelques dixièmes de mètre permettra à la fois de fournir la composition de la lune et d'identifier le meilleur site pour effectuer le prélèvement d'échantillon de sol. Le CNES étudie également la fourniture d'un petit astromobile pour explorer la surface de Phobos à l'échelle microscopique[4],[5]. Le , en marge de la conférence de presse du 69e Congrès international d'astronautique (IAC) à Brême, une déclaration commune est signée entre Jean-Yves Le Gall, président du CNES, Pascale Ehrenfreund, présidente du DLR, et Hiroshi Yamakawa, président de la JAXA, concernant la coopération franco-allemande pour la conception du rover qui partira avec la mission MMX[6].

En l'équipe du projet présente une nouvelle architecture pour la sonde spatiale qui fait passer sa masse de 3,4 à 4 tonnes[7]. La mission MMX, qui était jusque là un projet non financé, reçoit le feu vert de l'autorité de tutelle de l'agence spatiale japonaise en et entre en phase de développement. Le coût total de la mission est estimé à 387 millions €. Le lancement est prévu en 2024 et le retour sur Terre en 2029[8].

Objectifs scientifiques

La mission MMX doit étudier les lunes de Mars ainsi que la planète Mars elle-même. Les objectifs scientifiques sont les suivants[1] :

- déterminer l'origine des satellites Phobos et Deimos, notamment en ramenant sur Terre un échantillon représentant au minimum 10 grammes (plus de 1 000 grains) du sol de Phobos prélevé à une profondeur de 10 cm sous la surface. L'objectif est d'en collecter au moins 100 grammes[7] ;

- comprendre les processus à l’œuvre dans l'environnement immédiat de Mars. Dans quelle mesure les satellites de Mars ont évolué différemment des astéroïdes standard ? Quelles répercussions les évolutions de la surface et de l'atmosphère de Mars ont-elles eu sur cet environnement ?

- étudier la distribution temporelle et spatiale des tempêtes de poussière, des nuages de glace et de la vapeur d'eau sur la planète Mars.

Caractéristiques techniques

La sonde spatiale MMX comprend trois modules[1] :

- un module de propulsion chargé d'amener la sonde spatiale jusqu'à Mars ;

- un module d'exploration comprenant le train d'atterrissage à quatre pieds et le système de prélèvement d'échantillon du sol lunaire ;

- un module chargé de ramener la capsule contenant l'échantillon de sol sur Terre.

Caractéristiques générales

MMX est une sonde spatiale de quatre tonnes, stabilisée 3 axes, dont l'énergie est fournie par des panneaux solaires déployés dans l'espace. Pour les communications MMX dispose d'une antenne grand gain fixe, d'une antenne moyen gain et d'antennes faible gain. La propulsion principale et le contrôle d'attitude est assurée par des moteurs-fusées à ergols liquides.

Instrumentation scientifique

La charge utile pourrait comprendre les instruments scientifiques suivants[1],[9],[10] :

- la caméra TENGOO (TElescopic Nadir imager for GeOmOrphology) prenant des images en lumière visible lorsque la sonde spatiale est en orbite autour des lunes. Son téléobjectif doit lui permettre d'obtenir des images ayant une résolution spatiale de 40 centimètres. Celles-ci prises dans différentes longueurs d'ondes permettront d'obtenir la distribution des différents matériaux à la surface de la Lune et permettront d'identifier un site d'atterrissage ne présentant pas de risque. La caméra est développée par l'Université de Rikkyo ;

- OROCHI (Optical RadiOmeter composed of CHromatic Imagers) est une caméra dotée d'un objectif grand angle prenant des images en lumière visible lorsque la sonde spatiale est en orbite autour des lunes. Les images prises dans différentes longueurs d'ondes permettront d'étudier la topographie de la surface des lunes et d'identifier les matériaux hydratés et organiques présents à la surface de la Lune à une échelle globale et sur les sites étudiés pour le prélèvement d'échantillon. La caméra est développée par l'Université de Rikkyo (Japon). TENGOO et OROCHI font référence à deux créatures de la mythologie japonaise : Tengu, le chien céleste et Orochi le dragon à huit têtes[7] ;

- l'altimètre LIDAR (Light Detection And Ranging) mesure à l'aide d'un laser la distance entre le sol et la sonde spatiale lorsque celle-ci survole les lunes martiennes. Les données collectées contribuent à établir la topographie et déduire l'albedo (déduit de la proportion des photons produits par le laser et réfléchis par la surface). L'instrument est fourni par l'Université de technologie de Chiba (Japon) ;

- le spectromètre imageur proche-infrarouge MIRS (MMX InfraRed Spectrometer) mis en œuvre lors du survol des lunes martiennes mesure les caractéristiques des minéraux de la surface. L'instrument analyse le spectre électromagnétique en proche infrarouge (jusqu'à 3,6 micromètres). Il en déduit la distribution des minéraux, les substances associées à l'eau et les matériaux organiques. Ces données sont utilisées pour sélectionner le site d'atterrissage retenu pour prélever l'échantillon de sol lunaire. L'instrument est fourni par le Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique (France) en partenariat avec le CNES[11],[12] ;

- le spectromètre gamma et neutre MEGANE (Mars-moon Exploration with GAmma rays and NEutrons) pour identifier les atomes de fer, silicium et calcium. L'instrument est fourni par l'Applied Physics Laboratory de l'Université John Hopkins (Etats-Unis). MEGANE dérive d'instruments similaires embarqués sur les missions MESSENGER et Lunar Prospector ;

- l'instrument d'analyse CMDM (Circum-Martian Dust Monitor) doit étudier la poussière à la surface de la lune martienne. Il peut mesurer la distribution en taille des grains de poussière à partir de 10 microns de diamètre. Les données collectées permettent de déduire la fréquence de collisions des corps célestes générant cette poussière et dans quelle proportion celle-ci retombe sur la surface. L'instrument est fourni par l'université de technologie de Chiba (Japon) ;

- le spectromètre de masse MSA (Mass Spectrum Analyzer). L'instrument est fourni par l'université d'Osaka (Japon)).

Astromobile

La sonde spatiale emporte un petit astromobile (rover) développé conjointement par le CNES et le DLR. Impliqué depuis 2016 dans la fourniture d'un rover d'exploration à MMX, le CNES a été rejoint en 2018 par le DLR[13],[14]. Les deux agences ont préalablement collaboré, dans le projet MASCOT pour la mission japonaise Hayabusa 2. Contrairement à MASCOT, dont la durée de vie était limitée à 17 heures par le recours à des batteries, le rover de MMX est équipé de panneaux solaires qui lui assurent une durée de vie nominale de 100 jours à la surface de Phobos[14]. Le petit rover dispose de quatre roues[15], en raison de la faible gravité de Phobos et contrairement aux rovers habituels martiens qui en comptent six, et de quatre instruments : un banc stéréo de caméra de navigation, un spectromètre à effet Raman, deux caméras observant l'interaction roue/régolithe et un radiomètre infrarouge. L'agence spatiale allemande est chargée de la structure externe du rover et des composants assurant sa mobilité, fournit le spectromètre et le radiomètre. L'agence spatiale française développe l'ordinateur de bord, la chaîne d'alimentation électrique (panneaux solaires, unité de distribution, batteries), l'architecture mécanique et thermique, le logiciel de vol, le lien radio-fréquence entre le rover et la sonde MMX, la centrale inertielle, la régulation thermique, l'analyse de mission ainsi que les quatre caméras[14].

Système de prélèvement

Les lunes Phobos et Deimos ont une taille beaucoup plus importante que les astéroïdes visités par les missions Hayabusa et Hayabusa 2. La gravité est de 0,005 7 m/s2 (1 700 fois moins que sur Terre). La technique de prélèvement d'échantillon est donc différente de celle mise en œuvre par les sondes spatiales Hayabusa. Alors que ces dernières effectuent la collecte du sol après un contact très bref avec la surface de l'astéroïde, MMX se posera à la surface de la lune martienne pour prélever l'échantillon du sol. Son séjour sur le sol sera néanmoins limité à trois heures. Si nécessaire, deux atterrissages seront effectués pour garantir le succès du prélèvement de sol[7].

Déroulement de la mission

La sonde spatiale MMX doit être lancée vers par le nouveau lanceur japonais H3 dont le vol inaugural est planifié vers 2022/2023. Après s'être placé sur une orbite martienne en . MMX doit rester trois ans dans le système martien (de septembre 2025 à septembre 2028). Durant la plus grande partie de son séjour, la sonde spatiale reste sur une orbite quasi stationnaire (c'est à dire presque au dessus de l'équateur du corps céleste) au-dessus de la surface de Phobos pour effectuer ses observations scientifiques et sélectionner les sites sur lesquels prélever les échantillons. Durant la phase 1 de sa mission (septmbre 2025 à janvier 2026) le fonctionnement des instruments et des équipements de MMX sont vérifiés et des observations préliminaires sont menées. Une conjonction solaire, qui a lieu en janvier/février 2025, limite les communications avec la Terre et l'altitude de la sonde spatiale est relevé durant cette phase pour réduire la durée des éclispses. A l'issue de la conjonction solaire débute la phase 2 durant laquelle MMX se positionne successivement à différentes altitudes : QSO-H entre 100 et 200 kilomètres, QSO-M entre 50 et 90 km, QSO-L entre 20 et 50 kilomètres. Durant cette phase la sonde spatiale effectue une cartographie minéralogique (en particulier des minéraux hydratés) et une étude géologique complète de Phobos. Des mesures seront effectuées pour déterminer la structure interne, en particulier la présence de glaces. Durant la phase 3 MMX profite d'une distance Terre-Mars relativement faible pour effectuer les prélèvements à la surface de Phobos. Au début de cette phase ou en fin de phase 2 (ce n'était pas encore décidé en 2022), la sonde spatiale commence par larguer le petit astromobile depuis une altitude inférieure à 100 mètres (sans doute environ 40 mètres). Celui-ci atterrira avec une vitesse de 1 m/s à la surface de Phobos pour y mener une campagne d'observation scientifique d'environ 100 jours terrestres sur un terrain qui n'a pas été perturbé par le souffle des moteurs-fusées de la sonde spatiale. Durant la phase 3 MMX se pose ensuite brièvement (deux à trois heures) sur deux sites à la surface du satellite de Mars pour effectuer des études in situ et prélever des échantillons du sol. Avant de repartir vers la Terre, la sonde spatiale réalise durant quatre mois une étude de l'autre satellite de Mars, Deimos en effectuant plus survols (phse 5). A l'issue de cette phase scientifique, la capsule contenant les échantillons est accélérée en direction de la Terre. Elle atteint sa destination en et après une rentrée atmosphérique, elle doit se dans une région désertique située en Australie[16],[17], [18].

Notes et références

- (en) Hirdy Miyamoto, « Japanese mission of the two moons of Mars with sample return from Phobos », NASA, .

- Stefan Barensky, « La Jaxa et le Cnes étudient une troisième mission vers Phobos », sur Aerospatium, .

- (en) « NASA Selects Instrument for Future International Mission to Martian Moons », NASA, .

- (en) "JAXA and CNES Make and Sign Implementing Arrangement on Martian Moons Exploration (MMX)", JAXA, 10 avril 2017.

- (en) "CNES JOINS THE MARTIAN MOON EXPLORATION MISSION TEAM", JAXA, 17 mai 2017.

- "Coopération entre le CNES, les DLR et la JAXA - Le rover embarqué à bord de la mission MMX sera développé par la France et l'Allemagne", CNES, le 3 octobre 2018.

- (es) Daniel Marín, « El nuevo diseño de la sonda MMX para traer muestras de Fobos », sur Eureka, .

- (en) Eric Berger, « Japan’s space agency moving ahead with Phobos lander mission », sur Ars Technica, .

- (en) Phillip Keane, « Japan’s Martian Moons Exploration (MMX) mission & payloads », sur Spacetech, .

- (en) « MMX - Science », sur mmx.isas.jaxa.jp, JAXA (consulté le ).

- « Page MIRS CNES », sur https://mmx.cnes.fr/fr/.

- « Spectro-imageur MIRS pour la mission MMX de la JAXA - LESIA - Observatoire de Paris », sur lesia.obspm.fr (consulté le ).

- (en) « Joint Statement with Centre National d'Etudes Spatiales (CNES) and German Aerospace Center (DLR) regarding Martian Moons eXploration » [PDF], sur JAXA, .

- Tardivel, S., Lange, C. and the MMX Rover Team, « The MMX Rover: an innovative design enabling Phobos in-situ exploration », proceedings of the 13th Low Cost Planetary Missions conference, (lire en ligne).

- Frans IJpelaan, Emile Remetean, Alex Torres, Stéphane Mary, Maxime Chalon, Fabian Buse, Thomas Obermeier, Michal Smisek, Armin Wedler, Josef Reill et Markus Grebenstein, « Roving on Phobos: Challenges of the MMX Rover for Space Robotics », 15th Symposium on Advanced Space Technologies in Robotics and Automation, 27.-27. May 2019, Noordwijk, Netherlands, (lire en ligne).

- (en) Tomoki Nakamura, Hitoshi Ikeda, Toru Kouyama, Hiromu Nakagawa, Hiroki Kusano et al., « Science operation plan of Phobos and Deimos from the MMX spacecraft », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 27 (DOI 10.1186/s40623-021-01546-6, lire en ligne)Déroulement des opérations scientifiques.

- (en) Kiyoshi Kuramoto, Yasuhiro Kawakatsu, Masaki Fujimoto, Akito Araya et al., « Martian moons exploration MMX: sample return misson to Phobos elucidating formation processes of habitable planets », Earth, Planets and Space, vol. 74, no 12, , p. 31 (DOI :10.1186/s40623-021-01545-7, lire en ligne)

- (en) Kazunori Ogohara, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Toru Kouyama, Tomohiro Usui et al., « The Mars system revealed by the Martian Moons eXploration mission », Earth, Planets and Space, vol. 74, no 1, , p. 32 (DOI 10.1186/s40623-021-01417-0, lire en ligne)

Bibliographie

Objectifs scientifiques

- (en) Kiyoshi Kuramoto, Yasuhiro Kawakatsu, Masaki Fujimoto, Akito Araya et al., « Martian moons exploration MMX: sample return misson to Phobos elucidating formation processes of habitable planets », Earth, Planets and Space, vol. 74, no 12, , p. 31 (DOI :10.1186/s40623-021-01545-7, lire en ligne)Objectifs scientifiques de la mission MMX portant sur la compréhension de la formation des planètes habitables, description des instruments scientifiques et déroulement de la mission.

- (en) Kazunori Ogohara, Hiromu Nakagawa, Shohei Aoki, Toru Kouyama, Tomohiro Usui et al., « The Mars system revealed by the Martian Moons eXploration mission », Earth, Planets and Space, vol. 74, no 1, , p. 32 (DOI 10.1186/s40623-021-01417-0, lire en ligne)État des lieux des découvertes sur le système martien et objectifs scientifiques de la mission MMX.

- (en) Tomohiro Usui, Ken-ichi Bajo, Wataru Fujiya, Yoshihiro Furukawa, Mizuho Koike et al., « The Importance of Phobos Sample Return for Understanding the Mars-Moon System », Space Sci Review, vol. 216, , p. 18 (DOI 10.1007/s11214-020-00668-9, lire en ligne)Enjeux du retour d'échantillon de sol de Phobos.

Instruments

- (en) Maria Antonietta Barucci, Jean‑Michel Reess, Pernelle Bernardi, Alain Doressoundiram, Sonia Fornasier et al., « MIRS: an imaging spectrometer for the MMX mission », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 28 (DOI 10.1186/s40623-021-01423-2, lire en ligne)Le spectro imageur MIRS.

- (en) Shingo Kameda, Masanobu Ozaki, Keigo Enya, Ryota Fuse, Toru Kouyama et al., « Design of telescopic nadir imager for geomorphology (TENGOO) and observation of surface reflectance by optical chromatic imager (OROCHI) for the Martian Moons Exploration (MMX) », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 28 (DOI 10.1186/s40623-021-01462-9, lire en ligne)Les instruments TENGOO et OROCHI.

- (en) Hiroki Senshu, Takahide Mizuno, Kazuhiro Umetani, Toru Nakura, Akihiro Konishi et al., « Light detection and ranging (LIDAR) laser altimeter for the Martian Moons Exploration (MMX) spacecraft », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 6 (DOI 10.1186/s40623-021-01537-7, lire en ligne)L'altimètre laser LIDAR de MMX.

- (en) Shoichiro Yokota, Naoki Terada, Ayako Matsuoka, Naofumi Murata, Yoshifumi Saito et al., « In situ observations of ions and magnetic field around Phobos: the mass spectrum analyzer (MSA) for the Martian Moons eXploration (MMX) mission », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 18 (DOI 10.1186/s40623-021-01452-x, lire en ligne)L'instrument d'analyse des particules et du champ magnétique MSA.

- (en) Nancy L. Chabot, Patrick N. Peplowski, Carolyn M. Ernst, Hari Nair, Michael Lucks et al., « MEGANE investigations of Phobos and the Small Body Mapping Tool », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 13 (DOI 10.1186/s40623-021-01509-x, lire en ligne)Le spectroscope gamma et neutron MEGANE.

- (en) Yuichiro Cho, Ute Böttger, Fernando Rull, Heinz‑Wilhelm Hübers, Tomàs Belenguer et al., « In situ science on Phobos with the Raman spectrometer for MMX (RAX): preliminary design and feasibility of Raman measurements », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 11 (DOI 10.1186/s40623-021-01496-z, lire en ligne)Le spectroscope Raman RAX.

Astromobile

- (en) Patrick Michel, Stephan Ulamec, Ute Böttger, Matthias Grott, Naomi Murdoch et al., « The MMX rover: performing in situ surface investigations on Phobos », Earth, Planets and Space, vol. 74, , p. 14 (DOI 10.1186/s40623-021-01464-7, lire en ligne)L'astromobile de MMX.

Déroulement de la mission

- (en) Tomoki Nakamura, Hitoshi Ikeda, Toru Kouyama, Hiromu Nakagawa, Hiroki Kusano et al., « Science operation plan of Phobos and Deimos from the MMX spacecraft », Earth, Planets and Space, vol. 73, , p. 27 (DOI 10.1186/s40623-021-01546-6, lire en ligne)Déroulement des opérations scientifiques.

Voir aussi

Articles connexes

- Phobos

- Hayabusa 2, autre mission de retour d'échantillons japonaise

- Mission de retour d'échantillons

- H3

Liens externes

- (en)(ja) Site officiel

- (en) Synthèse du projet par H. Miyamoto (mars 2016)