Cogne

| Cogne | ||||

Armoiries |

||||

| ||||

| Administration | ||||

|---|---|---|---|---|

| Pays | ||||

| Région | ||||

| Syndic Mandat |

Franco Allera 2015-2020 |

|||

| Code postal | 11012 | |||

| Code ISTAT | 007021 | |||

| Code cadastral | C821 | |||

| Préfixe tel. | 0165 | |||

| Démographie | ||||

| Gentilé | cognein | |||

| Population | 1 483 hab. (31-12-2010[1]) | |||

| Densité | 7 hab./km2 | |||

| Géographie | ||||

| Coordonnées | 45° 36′ 00″ nord, 7° 22′ 00″ est | |||

| Altitude | Min. 1 544 m Max. 4 061 m |

|||

| Superficie | 21 304 ha = 213,04 km2 | |||

| Divers | ||||

| Saint patron | Saint-Ours | |||

| Fête patronale | 1er février | |||

| Localisation | ||||

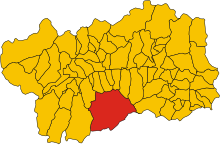

Localisation dans la Vallée d'Aoste. | ||||

| Géolocalisation sur la carte : Italie

Géolocalisation sur la carte : Italie

Géolocalisation sur la carte : Vallée d'Aoste

| ||||

| Liens | ||||

| Site web | Site officiel | |||

| modifier |

||||

Cogne est une commune italienne de la Vallée d'Aoste.

Géographie

Cogne se trouve à la fin de la vallée du même nom, près du massif du Grand-Paradis et à l'intérieur de son parc national.

Avec une superficie de 213,04 km2, elle est la commune valdôtaine la plus étendue.

Le territoire

La commune de Cogne se divise comme suit :

- le Valnontey, orienté vers le sud, vers le massif du Grand-Paradis ;

- vers le nord, le vallon de Grauson ;

- vers le sud-est, le vallon de l'Urtier et le Valleille ;

- vers l'est, le vallon de Gimillan.

Le chef-lieu est appelé localement Veulla (= « ville »), et se situe au centre de la cuvette de Cogne, à côté des Prés de Saint-Ours, un vaste replat qui n'est pas constructible selon les statuts communaux.

Cogne se trouve à 140 km de Turin, 160 km de Genève et 26 km d'Aoste.

Veulla se divise en plusieurs parties :

- Desot Veulla (Ville-dessous), la partie basse, près de l'église Saint-Ours ;

- Métanéire, la partie centrale comprenant entre autres l'église Saint-Ours et la maison communale ;

- Sonveulla, le centre historique, la partie d'en haut ;

- Laydetré[2], la partie accueillant actuellement le départ de la télécabine et les pistes de ski de pente ;

- Son-lou-Prò[3], la dernière partie vers le Valnontey.

Toponymie

Le toponyme dérive du mot Cougn, qui dans le patois local signifie coin, référé à la position et à l'aménagement du chef-lieu.

Histoire

-

Place Émile Chanoux, la place de la maison communale. Au fond, dans l'axe de l’arbre isolé, le Valnontey et le Grand Paradis.

-

Les prés de Saint-Ours ; à l'arrière-plan : le Grand Paradis.

-

Une vue des prés de Saint-Ours.

La civilisation du haut val de Cogne, correspondant aux villages de l'actuelle commune de Cogne, se développa le long des chemins muletiers qui le reliait aux vallées arpitanes du Piémont et avec le Canavais, par le col du Rancio et le col de l'Ariette.

Cet héritage est représenté aujourd'hui par le patois cognein, qui se différencie des autres parlers valdôtains et ressemble plutôt aux patois des hautes vallées francoprovençales piémontaises, et par la cuisine cogneine, où l'ingrédient principal est souvent le riz, élément traditionnel de la cuisine piémontaise.

Industrie minière

La commune a aussi été réputée pour ses mines de fer, situées sur les pentes du mont Créyaz, au lieu-dit Colonne. Elles furent exploitées probablement dès l'Antiquité, certainement au XVe siècle, et jusqu'en 1978. La magnétite que l'on extrayait alimentait l'industrie sidérurgique Cogne, située à Aoste. L'exploitation et les besoins en combustible pour fondre le minerai expliquent sans doute que le versant du mont Créyaz soit entièrement déboisé.

Le « délit de Cogne »

Le , un événement troubla la vie des habitants de Cogne, lorsqu'un enfant âgé de 3 ans, Samuele Lorenzi, fils d'une famille originaire de Bologne, fut tué. Cette affaire, appelée Le délit de Cogne par la presse italienne, eut pour issue la condamnation, prononcée définitivement par la Cour de cassation le , de la mère de Samuele, Anna Maria Franzoni, suspecte principale dès le début des enquêtes, à seize ans de réclusion.

Cette affaire a attiré l'intérêt de l'opinion publique italienne sur Cogne pendant des années, surtout à cause de l'extraordinaire attention qui lui a été réservée par la presse.

Culture et traditions

Les dentelles de Cogne

Cogne est connue pour l'ancienne tradition de ses dentellières, un secret que les femmes cogneines ont transmis de mère en fille jusqu'à nos jours. Une exposition permanente a lieu en face de l'église du chef-lieu de Cogne, rue docteur César Grappein, dans la soi-disant Maison di pitz (qui signifie Maison des dentelles, dans le patois cognein).

Personnalités liées à Cogne

- César-Emmanuel Grappein, homme politique, syndic et médecin ;

- Léon-Clément Gérard (1810-1876) - homme religieux et poète ;

- Anselme Perret (1866-1907) - poète ;

- Reine Bibois (1894-1976) - écrivaine et poétesse en patois valdôtain ;

- Ranjar Nordensten, directeur des mines[4] ;

- Vincenzo Perruchon (1921-2005), skieur de fond ;

- Joëlle Cunéaz (1977-), journaliste et ancienne skieuse de fond.

Gastronomie

- Soupette de Cogne, à base de riz

- Mécoulin

Monuments et lieux d'intérêt

- Le musée des dentelles (dans le patois cognein, Mèison di pitz), rue César Grappein, en face de l'église paroissiale Saint-Ours ;

- Le musée des mines de Cogne, au village minier ;

- L'Atelier d'arts et des métiers ;

- Le musée ethnographique Maison Gérard-Dayné, à Sonville ;

- Le centre des visiteurs du Parc national du Grand-Paradis ;

- La maison Savin, à Ville-dessous ;

- La maison de l'horloge, ou maison Grappein ;

- La Ligne de chemin de fer Cogne - Eaux-Froides, reliant le bassin minier de Cogne avec la vallée centrale, avec le village de Colonne et le centre des visiteurs (village minier) ;

- Le château royal des évêques d'Aoste, à côté de l'église paroissiale à Métaneyre ;

- La maison forte de la Villette, à Laydetré ;

- La maison forte de Tarambel, à Épinel.

L'église Saint-Ours

Selon une légende, les habitants de Cogne décidèrent de bâtir une église au village, puisqu'il était trop difficile de rejoindre la chapelle du Crêt, surtout en hiver. Ils choisirent de la bâtir au hameau Lisardey, mais lorsqu'ils y portèrent les reliques, le lendemain ils les retrouvèrent toujours de l'autre côté de la Grand Eyvia. Après plusieurs fois, ils comprirent qu'il s'agissait d'un signe divin, et construisirent l'église à l'endroit où elle se trouve encore de nos jours.

Pont de Chevril

Le pont de Chevril était un pont sur la Grand Eyvia, situé sur la commune d'Aymavilles le long de la RR 47. Il s'est écroulé le , et constituait l'un des chefs-d'œuvre de l'architecture alpine du val de Cogne. Il avait été projeté par le Corps Royal du Génie civil de Turin en 1865 pour relier Cogne à Aoste. Il représentait une œuvre sans aucun doute remarquable sous le profil de l'ingénierie.

Événements

- La Marche Grand-Paradis, compétition internationale de ski de fond ;

- Devétéya de Cogne, célébrant la désalpe, le jour de la Saint-Michel (). Dans ce sens, le patois cognein représente une exception, vu que les termes inalpe et désalpe, indiquant respectivement la montée et la descente des alpages lors de la transhumance, sont remplacés par vétéya et devétéya, qui dérivent du verbe vétì (= vêtir), suggérant l'idée selon laquelle la montagne se vêt et se dévêt des vaches[5].

Sport

Dans cette commune se pratiquent la rebatta et le palet, deux des sports traditionnels valdôtains.

Tourisme et sports d'hiver

À Cogne se situe le siège de la Compagnie des guides de Cogne - Grand-Paradis.

Le val de Cogne est un des paradis alpins de l'escalade glaciaire et surtout du ski de randonnée, avec des parcours notamment au Valnontey.

Un petit domaine skiable a été aménagé à Cogne. Il compte 9 km de pistes.

Domaine skiable

| Cogne | |||

| Une vue aérienne de la station serait la bienvenue. | |||

| Administration | |||

|---|---|---|---|

| Pays | Italie | ||

| Site web | www.cogneturismo.it/datapage.asp?id=26&l=2+www.cognetourisme.it | ||

| Géographie | |||

| Coordonnées | 45° 36′ 20″ nord, 7° 21′ 29″ est | ||

| Massif | Alpes pennines | ||

| Altitude | 1 534 m | ||

| Altitude maximum | 2 297 m | ||

| Altitude minimum | 1 534 m | ||

| Ski alpin | |||

| Remontées | |||

| Nombre de remontées | 4 | ||

| Télécabines | 1 | ||

| Télésièges | 2 | ||

| Fils neige | 1 | ||

| Débit | 4 118 (personnes/heure) | ||

| Pistes | |||

| Nombre de pistes | 7 | ||

| Noires | 1 | ||

| Rouges | 4 | ||

| Bleues | 2 | ||

| Total des pistes | 8 km | ||

Nouvelles glisses |

1 snowpark | ||

| Ski de fond | |||

| Nombre de pistes | 12 | ||

| Total des pistes | 80 km | ||

| Neige artificielle | |||

| Canons | 90 % du domaine | ||

| Géolocalisation sur la carte : Italie

Géolocalisation sur la carte : Vallée d'Aoste

| |||

| modifier |

|||

Un télésiège 2-places à pince fixe dessert depuis les hauteurs du village une piste pour débutants. Un télécabine équipé de cabines 14 places part depuis 1990 du même endroit et rejoint Moncuc à 2 059 m d'altitude. De là, plusieurs pistes rejoignent le village. Le télésiège 2-places de Grand Crot, construit en 1973, rejoint relativement lentement le sommet du domaine. Un fil-neige a été installé dans le village même.

La saison d'exploitation en hiver commence généralement à la mi-décembre, et se termine à la fin mars.

Un skibus gratuit circule dans le village.

Perle des Alpes

Le tourisme à Cogne est favorisé en particulier par sa position au cœur du Parc national du Grand-Paradis et par le fait de faire partie des Perles des Alpes, Cogne étant la seconde localité valdôtaine à avoir été choisie après Chamois.

Administration

Veulla (chef-lieu), Boutillères, Champlong, Crétaz, Épinel, Gimillan, Moline, Montroz, Lillaz, Valnontey.

- Veulla (= ville) est le chef-lieu ;

- Les parties dans lesquelles chef-lieu se divise sont : Sonveulla (fr. "Sonville", le centre historique), Desot veulla (fr. Ville dessous), Métanéire (la partie centrale, comprenant l'église et la maison communale), Laydatré (fr. Au-delà des trois, près des implantations de ski et de la télécabine), Son-lou-pro (fr. Au-dessus des prés, la partie haute, vers le Valnontey) ;

- Gimillan offre l'un des plus beaux panoramas sur la cuvette de Cogne ;

- La vallée se divise en deux vallons, à l'ouest se trouve le Valnontey, au sud, le Valleille, où se trouvent les merveilleuses cascades de Lillaz.

Communes limitrophes

Aymavilles, Brissogne, Champorcher, Charvensod, Fénis, Gressan, Locana (TO), Noasca (TO), Ronco Canavese (TO), Saint-Marcel, Valprato Soana (TO), Valsavarenche

Galerie de photos

-

La maison communale, place Émile Chanoux.

-

Rue docteur César-Emmanuel Grappein, à Métanéire.

-

Un chamois près de Cogne.

-

Les prés de Saint-Ours en été.

-

Le Valleille, en amont de Lillaz.

-

Vue du sommet du Grand Paradis.

-

Vue du sommet du Grand Paradis.

Notes et références

- (it) Popolazione residente e bilancio demografico sur le site de l'ISTAT.

- Ce toponyme signifie en patois cognein littéralement « au-delà des trois » sous-entendant les trois parties historiques du chef-lieu (Sonveulla, Desot-Veulla et Métanéire), Laydatré étant la partie nouvelle bâtie récemment pour accueillir les installations de ski.

- En patois cognein littéralement « en amont des prés ».

- Lien.

- Le mot du mois : l'inalpe - www.patoisvda.org

Voir aussi

Articles connexes

- Val de Cogne

- Mines de Cogne

- Fondation Grand-Paradis

- Unité des communes valdôtaines du Grand-Paradis

- Industrie sidérurgique Cogne

- Liste des stations de sports d'hiver d'Italie

Liens externes

- (fr) La vallée de Cogne sur le site du Parc national du Grand-Paradis

- (fr) Site de la Fondation Grand-Paradis

- (fr) Page dédiée aux dentelles de Cogne

- (fr) Les dentelles de Cogne sur le site de la région autonome Vallée d'Aoste

- (fr) Les mines de Cogne

- (fr) (frp) Recette de la Crème de Cogne en patois francoprovençal cognein

- (fr) Les pistes de ski de fond à Cogne sur le site de l'office du tourisme de la Vallée d'Aoste