Première République (Espagne)

(es) República Española

–

(1 an, 10 mois et 18 jours)

Drapeau de la Première République espagnole. |

Armoiries de la Première République espagnole. |

| Devise | en latin : Plus ultra (« Plus loin ») |

|---|---|

| Hymne |

Marcha Granadera Himno de Riego |

| Statut | République présidentielle |

|---|---|

| Capitale | Madrid |

| Langue(s) | Espagnol |

| Religion | Catholicisme |

| Monnaie | Peseta |

| Abdication d'Amédée Ier | |

| – |

Révolution cantonale |

| Pronunciamiento de Sagonte |

| 1873 | Estanislao Figueras y Moragas |

|---|---|

| 1873 | Francisco Pi i Margall |

| 1873 | Nicolás Salmerón |

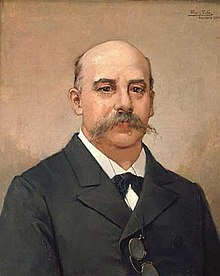

| 1873 – 1874 | Emilio Castelar y Ripoll |

| 1874 | Francisco Serrano |

| Parlement monocaméral | Congrès des députés |

|---|

Entités précédentes :

Royaume d'Espagne (règne d'Amédée Ier

)

Royaume d'Espagne (règne d'Amédée Ier

)

Entités suivantes :

La Première République (en espagnol, Primera República) est le régime politique de l'Espagne du , date de la proclamation par les Cortes, au , lorsque le pronunciamiento du général Martínez-Campos entraîne la restauration des Bourbons.

Marquée par trois conflits armés simultanés — guerre des Dix Ans à Cuba, troisième guerre carliste et rébellion cantonale — et par des divisions internes[1], la première tentative républicaine dans l'histoire de l’Espagne fut une expérience courte, caractérisée par une grande instabilité politique : au cours de ses onze premiers mois se succédèrent quatre présidents du pouvoir exécutif, tous membres du Parti républicain fédéral, jusqu’à ce que le coup d’État du général Pavía le 3 janvier 1874 mette fin à la république fédérale proclamée en juin 1873, et déboucha sur une république unitaire sous la dictature du général Serrano, leader du Parti constitutionnel, qui fut à son tour interrompue par le pronunciamiento de Martínez Campos en décembre 1874.

La Première République se déroula dans le cadre du Sexenio Democrático, qui commença avec la Révolution de 1868, qui déboucha sur le règne d’Amadée Ier de Savoie, qui fut suivi de la République, et termina avec le pronunciamiento de Martínez Campos à Sagonte.

Proclamation de la Première République

[modifier | modifier le code]Le roi Amédée Ier renonça au trône d’Espagne le 11 février 1873[2]. L’abdication fut motivée par les difficultés qu’il dut affronter au cours de son court règne comme la guerre à Cuba depuis 1868, l’éclatement de la troisième guerre carliste en 1872, l’opposition des monarchistes « alphonsins », qui aspiraient à une Restauration des Bourbon dans la figure du prince Alphonse, fils d’Isabelle II, les diverses insurrections républicaines et la division au sein de ses propres partisans. De plus, le monarque éphémère ne bénéficiait pratiquement d’aucun soutien populaire. Le déclencheur final de son renoncement résida dans la crise de gouvernement causée par le conflit survenu au sein du corps d’artillerie avec la nomination de Baltasar Hidalgo de Quintana comme capitaine général des provinces basques, que les officiers accusaient d’avoir collaboré au soulèvement de la caserne de San Gil[3]. Le gouvernement décida la dissolution du corps d’artillerie, obtenant le vote correspondant aux Cortès le 7 février 1873 avec 191 voix, les mêmes qui avaient élu Amédée. Ce dernier ne fit pas usage de sa prérogative royale au bénéfice des artilleurs, signa le décret de dissoluation le 9 février, puis abdiqua deux jours plus tard[4].

Le 11 février, le journal La Correspondencia de España fit connaître la nouvelle de l’abdication du roi et, immédiatement, les fédéralistes madrilènes descendirent dans les rues et appelèrent à la proclamation de la République. Le gouvernement du Parti radical de Manuel Ruiz Zorrilla se réunit. En son sein, les opinions se trouvaient divisées entre le président et les ministres d’obédience progressiste, qui prétendaient se constituer en gouvernement provisoire pour organiser une consultation électorale sur la forme de gouvernement — posture également appuyée par le Parti constitutionnel du général Serrano car cela éviterait une proclamation immédiate de la République —, et les ministres issus du Parti démocrate, menés par Cristino Martos et appuyés par le président du Congrès des députés Nicolás María Rivero, qui se montraient favorables à une réunion conjointe du Congrès et du Sénat pour constituer une convention qui prendrait la décision à ce sujet, ce qui déboucherait sur la proclamation de la République étant donnés que les républicains fédéraux et les radicaux démocrates représentaient la majorité des deux chambres[5].

La président Ruiz Zorrilla se rendit au Congrès pour demander aux députés de son propre parti, détenant la majorité dans la chambre, d’approuver la suspension des sessions pour au moins vingt-quatre heures, le temps suffisant pour rétablir l’ordre. Il demanda également que ne fût prise aucune décision jusqu’à ce que parvînt aux Cortès le document écrit de renonciation du monarque. Il prétendait ainsi gagner du temps mais fut désavoué par son propre ministre d’État, Cristino Martos, lorsque celui-ci dit à la chambre que dès que la renonciation formelle parviendrait au Parlement, le pouvoir serait détenu par ce dernier et que « ici il n'y aura pas de dynastie ni de monarchie possible, ici il n'y a pas d'autre chose possible que la République ». C’est ainsi que fut approuvée une motion du républicain Estanislao Figueras pour que les Cortès se déclarent en session permanente, malgré la tentative d’obstruction par les radicaux sous l’influence de Ruiz Zorrilla. Pendant ce temps, le palais des Cortès avait été encerclé par une foule qui exigeait la proclamation de la République, qui fut néanmoins dispersée par la milice nationale[6].

Le lendemain, les chefs de district républicains menacèrent le congrès de lancer une insurrection si la République n'était pas proclamée avant 15 h. Les républicains de Barcelone envoyèrent un télégramme à leurs députés à Madrid en ce sens. Alors, les ministres démocrates menés par Martos, avec les présidents du Congrès et du Sénat, Rivero et Laureano Figuerola, décidèrent de réunir les deux chambres et de lire devant celles-ci la renonciation au trône d’Amédée Ier. Par la suite, en l’absence du président du gouvernement Ruiz Zorrilla, le ministre Martos annonça que le gouvernement rendait ses pouvoirs aux Cortès, celles-ci se constituant en convention et assumant tous les pouvoirs de l’État. Plusieurs députés républicains et radicaux présentèrent une motion pour que les deux chambres, constituées en Assemblée nationale, approuvent la République comme forme de gouvernement et élurent un exécutif responsable devant celle-là[7]. Ruiz Zorrilla, jusqu’alors président du gouvernement, protesta et nia la légitimité de « ces députés qui étant venus au Congrès comme monarchistes constitutionnels se croient autorisés à prendre une détermination qui du soir au matin puisse faire passer la nation de monarchique à républicaine »[7].

Le républicain Emilio Castelar monta ensuite à la tribune et prononça un discours qui fut abondamment applaudi :

« Messieurs, avec Ferdinand VII est morte la monarchie traditionnelle ; avec la fuite d’Isabelle II, la monarchie parlementaire ; avec la renonciation d’Amédée de Savoie, la monarchie démocratique ; personne n’y a mis fin, elle est morte par elle-même ; personne n’amène la République, ce sont toutes les circonstances qui l’amènent, une conjuration de la société, de la nature et de l’Histoire l’amène, saluons-la comme le soleil qui se lève par sa propre force dans le ciel de notre Patrie. »

À 15 h le 11 février 1873, le Congrès et le Sénat constitués en Assemblée nationale proclamèrent la République par 258 voix contre 32, prévoyant de laisser à des Cortès constituantes l’organisation de la forme de gouvernement, la nomination directe par les Cortès d’un pouvoir exécutif, responsable devant elles et destituable par elles[8].

Après une pause de trois heures, l’Assemblée se réunit à nouveau et nomma comme président du pouvoir exécutif le républicain fédéral Estanislao Figueras, à la tête d’un gouvernement issu d’un pacte entre radicaux et républicains fédéraux formés de trois républicains — Emilio Castelar au portefeuille de l’État, Francisco Pi y Margall au Gouvernement et Nicolás Salmerón à la Grâce et Justice — et cinq radicaux — José Echegaray au Budget, Manuel Becerra y Bermúdez à l’Équipement, Francisco Salmerón à l’Outre-mer, le général Fernando Fernández de Córdoba à la Guerre et l’amiral José María Beránger à la Marine —. Cristino Martos fut élu président de l’Assemblée nationale (véritable incarnation du pouvoir dans une telle situation) autoproclamée par 222 votes pour, face aux 20 voix réunies par Nicolás María Rivero[9],[10].

Le 16 février, le périodique républicain barcelonais La Campana de Gracia (es) publia un article exaltant le nouveau régime, « la sainte et noble République fédérale »[11].

Estanislao Figueras assuma la charge de président du pouvoir exécutif (chef de l’État et du gouvernement), mais pas celui de « président de la République », car la nouvelle Constitution républicaine ne put finalement jamais être approuvée. Dans son discours, Figueras déclara que l’arrivée de la République était « comme l’iris de paix et de concorde de tous les Espagnols de bonne volonté ».

Gouvernement d’Estanislao Figueras

[modifier | modifier le code]Le premier gouvernement de la République dut faire face à une situation économique, sociale et politique très difficile : un déficit budgétaire de 546 millions de pesetas, 153 millions en dettes devant être acquittées immédiatement mais seulement 32 millions disponibles pour les couvrir ; le corps d’artillerie avait été dissout au moment de l’acmé de la troisième guerre carliste et de la guerre contre les indépendantistes cubains, pour lesquelles l’État ne disposait pas de suffisamment de soldats, d’armements ou d’argent ; une grave crise économique, coïncidant avec le début de la Grande dépression de 1873-1896 et aggravée par l’instabilité politique, qui provoquait une augmentation du chômage des ouvriers et journaliers, à quoi les organisations prolétaires répondaient par des grèves, manifestations et occupations de terres abandonnées.

Toutefois, le problème le plus urgent que dut traiter le nouveau gouvernement fut le rétablissement de l’ordre qui se trouvait altéré par les républicains fédéraux eux-mêmes. En effet, ces derniers avaient entendu la proclamation de la République comme une nouvelle révolution et s’étaient emparés de force du pouvoir en de nombreux endroits, où ils avaient formé des « juntes révolutionnaires » qui ne reconnaissaient pas le gouvernement de Figueras car il s’agissait d’un gouvernement de coaliation avec les anciens monarchistes et qu’ils considéraient les républicains madrilènes comme « tièdes »[12].

« Dans de nombreuses localités d’Andalousie, la République était si profondément identifiée avec la répartition de terres que les paysans exigèrent aux municipalités de répartir immédiatement les exploitations agricoles les plus importantes […] dont certaines avaient fait partie des biens communaux avant le désamortissement »[13]. Presque partout, on associait également le nouveau régime avec l’abolition des quintos (es) — service militaire obligatoire — tant détestés, promesse que la révolution de 1868 n’avait pas tenue, comme le rappelait une chanson populaire de Carthagène[14] :

« Si la République vient,

Il n’y aura pas de quintas en Espagne,

C’est pour cela qu’ici même la Vierge,

Devient républicaine. »

Le député José Echegaray du Parti radical reprocha aux leaders républicains l’inconsistance qui se trouvait derrière l’idée fédérale, chaque endroit en ayant sa propre conception[15].

Le ministre de Gouvernement Pi y Margall, paradoxalement le principal défenseur du fédéralisme « pactiste » depuis la base que les juntes locales étaient en train de mettre en pratique, fut chargé de rétablir l'ordre. Il obtint la dissolution de celles-ci et le rétablissement des municipalités qu’elles avaient suspendues de force, dans une claire volonté de respect de la légalité, y compris à l'encontre des aspirations de ses propres partisans[13], bien qu’il maintînt la milice nationale des Voluntarios de la República (es), qui s’opposait aux corps de sécurité et aux monarchistes des Voluntarios de la Libertad (es), la milice monarchique fondée au cours du règne d’Amédée Ier. Aux Cortès, le député conservateurs Romero Ortiz demanda quelles parties de la Constitution étaient en vigueur, à quoi le président Figueras répondit que seulement le Titre I l’était, celui où étaient reconnus les droits individuels[16].

Le gouvernement de Figueras décréta solennellement la fin du service militaire obligatoire et créa un service volontaire. Chaque soldat recevrait une peseta et une ration de pain par jour.

Seulement treize jours après sa formation, le nouveau gouvernement se trouvait bloqué par les différences existant entre ministres radicaux et républicains, si bien que le président Figueras présenta sa démission au Parlement le 24 février. Le leader des radicaux et président de l’Assemblée nationale Cristino Martos profita de cette situation pour tenter de mener un coup d’État afin de déloger les républicains fédéraux du gouvernement et de former un nouvel exécutif qui instaurerait une république libérale conservatrice. En accord avec le gouverneur civil de Madrid, Martos ordonna à la Garde civile d’occuper le ministère du Gouvernement et celui du Budget et d’encercler le palais des Cortès, où il fut élu président du pouvoir exécutif par les membres de son parti. Il échoua néanmoins dans sa manœuvre à cause de la rapide réaction du ministre du Gouvernement Pi y Margall, qui mobilisa la garnison de Madrid et les Voluntarios de la República, qui parvinrent à contrarier le coup. C’est ainsi que fut formé le second gouvernement de Figueras, avec la sortie des ministres radicaux, remplacés par Juan Tutau y Verges au Budget, Eduardo Chao à l’Équipement, José Cristóbal Sorní y Grau à l’Outre-mer et les militaires Juan Acosta Muñoz et Jacobo Oreyro y Villavicencio à la Guerra et à la Marine respectivement. On s’accorda également sur la dissolution de l'Assemblée nationale, où les radicaux disposaient de la majorité absolue[17].

Le 8 mars, alors que l'Assemblée nationale s’apprêtait à discuter de la proposition de sa propre dissolution, Cristino Martos tenta un nouveau coup d’État, toujours avec l’objectif d’imposer un gouvernement exclusivement radical, cette fois présidé par Nicolás María Rivero, et qui comptait déjà avec le soutien du général Serrano, leader du Parti constitutionnel (monarchiste). Toutefois, au dernier moment les députés radicaux suiveurs de Rivero, craignant que la formation d’un gouvernement radical provoque un soulèvement des républicains « intransigeants », n’appuyèrent pas l’initiative de Martos et votèrent pour la dissolution de l’Assemblée. Martos démissionna de la présidence de l'Assemblée deux jours plus tard. Toutefois, dans la Commission permanente formée le 22 mars, qui assumeraient certaines fonctions de contrôle du gouvernement jusqu’à la réunion des nouvelles Cortès constituantes, les radicaux maintinrent leur majorité absolue, bien que divisés entre les « martistes », qui avaient 8 représentants, et les « riveristes », qui en avaient 4, face à 5 républicains fédéraux, plus deux alphonsins et un constitutionnel[18].

Le 9 mars, lendemain de la tentative de coup d'État à madrid, la députation de Barcelone, dominée par les républicains fédéraux « intransigeants », proclama de l’État catalan (es), comme il l'avait déjà fait le 12 février, et cette fois encore, les télégrammes envoyés par Pi y Margall depuis Madrid les amenèrent à se désister. Trois jours après, Estanislao Figueras, le président du pouvoir exécutif de la République lui-même, se rendit à Barcelone et obtint leur renoncement définitif[19].

Après avoir dépassé les différences qui séparaient les « martistes » et les « riveristes », les radicaux firent une troisième tentative de coup d’État le 23 avril, avec le même objectif que les précédents. Ils bénéficiaient cette fois de l'appui des militaires conservateurs, comme le général Pavía, capitaine général de Madrid, l’amiral Topete, et de civils du Parti constitutionnel menés par Práxedes Mateo Sagasta, qui souhaitaient également éviter la proclamation de la République fédérale, car ils pensaient que le gouvernement, grâce à son « influence morale », obtiendrait la majorité requises aux élections à Cortès constituantes qui étaient convoqués pour le mois suivant[20].

Une fois de plus, la réaction de Pi y Margall fit échouer le plan des conspirateurs, dont il avait connaissance[20]. Tout d’abord il remplaça le général Pavía à la tête de la capitainerie générale de Madrid par le général Hidalgo. Ensuite il ordonna à la Garde civile et à la milice des Voluntarios de la República d’attaquer les arènes, où les conspirateurs avaient concentré les Voluntarios de la Libertard, qui déposèrent les armes après que quelques coups de feu furent tirés. Les groupes fédéraux armés encerclèrent alors le palais des Cortès où se trouvait réunie la Comission permanente qui prévoyait de destituer le gouvernement et de réunir l'Assemblée nationale afin qu’elle nomme le général Serrano président du pouvoir exécutif. Les membres de la Comission réussirent à quitter le Congrès grâce à la protection que leur offrirent des députés républiicains et membres du gouvernement, parmi lesquels Emilio Castelar et Nicolás Salmerón — dont le frère Francisco Salmerón était membre de la Comission —. La majorité de ceux impliqués dans le coup d’État, frustrés, quittèrent le pays, certains en se déguisant pour éviter d'être reconnus[21]. Le jour suivant, un décret du pouvoir exécutif, signé par Pi y Margall, dissolvait la Comission permanente[22].

Cette décision — que Jorge Vilches qualifie de « coup d’État » — fut remise en cause par les républicains fédéraux « modérés », à ce moment menés par Emilio Castelar et Nicolás Salmerón, car ils étaient conscients du fait que cela aurait pour conséquence le retrait des autres partis aux élections, ce qui oterait de la légitimité aux Cortès constituantes qui en seraient issues. Casterlar et Figueras en arrivèrent à négocier avec les radicaux et les conservateurs du Parti constitutionnel pour leur donner une représentation parlementaire, mais les deux groupes rejetèrent la proposition et se réaffirmèrent dans leur choix de se retirer, soutenant que la dissolution de la Commission permanente était illégale. Ce furent ainsi des élections sans compétition électorale, car en plus des radicaux et constitutionnels, les carlistes — qui étaient levés en armes — et les alphonsins — qui ne reconnaissaient pas la République —, se retirèrent également. Dans les quelques districts où eut lieu une lutte électorale, celle-ci se déroula entre les républicains fédéraux du secteur dit « modéré » et celui dit « intransigeant » En los pocos distritos que hubo disputa electoral, fue entre candidatos republicanos federales del sector «moderado» o del «intransigente».[23].

Les élections à Cortès constituantes qui devaient se réunir le 1er juin 1873 furent convoquées le 11 mars précédent[24]. Le scrution eut lieu du 11 au 13 mai, les républicains fédéraux obtenant 343 sièges, et le reste des forces politiques 31[25]. La représentativité du Parlement issu de ces élections fut très limités à cause du retrait des forces d’opposition. Avec 60 % d’abstention, ce furent les élections générales avec la participation la plus basse de l'histoire de l'Espagne[26],[27]. En Catalogne et à Madrid, seul 25 % et 38 % de l’électorat se rendit aux urnes respectivement, malgré la baisse de la majorité électorale de 25 à 21 ans, mesure qui fut prise dans l'idée que les jeunes voteraient pour les fédéraux[28].

La République fédérale

[modifier | modifier le code]Proclamation de la République fédérale et fuite d’Estanislao Figueras

[modifier | modifier le code]Le 1er juin 1873 s'ouvrit la première session des Cortès constituantes sous la présidence du vétéran républicain José María Orense, au cours de laquelle commença la présentation des propositions. Le 7 juin fut débattue la première d’entre elles, souscrite par 7 députés, qui disait :

« Article unique. La forme de gouvernement de la Nation espagnole est la République démocratique fédérale. »

Le 8 juin fut proclamée la République fédérale avec le vote favorable de 218 députés et seulement 2 votes contre[29].

Les républicains fédéraux jouissaient d’une majorité écrasante aux Cortès constituantes mais étaient divisés en trois groupes[30] :

- Les « intransigeants », avec environ 60 députés, formaient l’aile gauche de la Chambre et défendaient la constitution des Cortès en une « Convention », assumant l’ensemble des pouvoirs de l’État pour constituer la République fédérable du bas vers le haut — depuis les municipalités aux cantons ou États, et de ces derniers au pouvoir fédéral —, ainsi que l’introduction de réformes sociales afin d’améliorer les conditions de vie des prolétaires. Ce secteur n’avait pas clairement de leader, mais ses membres reconnaissaient José María Orense, le vieux marquis d’Albaida, comme leur « patriarche ». Parmi ses membres les plus remarquables figuraient Nicolás Estévanez (en), Francisco Díaz Quintero (es), les généraux Juan Contreras y Román (es) et Blas Pierrad (es), ou les écrivains Roque Barcia (es) et Manuel Fernández Herrero.

- Les « centristes » menés par Pi y Margall, qui s’accordaient avec les « intransigeants » sur l’objectif de construire une république fédérale, mais prétendaient le faire « depuis le haut vers le bas », c’est-à-dire en constituant tout d’abord une Constitution fédérale puis seulement dans un deuxième temps les cantons ou États fédérés. Ce secteur disposait d’un nombre de députés relativement réduit, qui s’exprimèrent de plus à de multiples reprises de façon non unitaire dans les votes, bien que montrant en général une préférence pour les propositions des « intransigeants ».

- Les « modérés » constituaient l’aile droite de la chambre et étaient menés par Emilio Castelar et Nicolás Salmerón — d’autres figures notables de ce secteur étaient Eleuterio Maisonnave et Buenaventura de Abarzuza y Ferrer (en) —. Ils défendaient la formation d’une République démocratique ouverte à tous les courants libéraux, rejetaient la transformation des Cortès en un pouvoir révolutionnaire réclamé par les « intransigeants » et coïncidaient avec les partisans de Pi y Margall sur la priorité à accorder à l’approbation par le Parlement d’une nouvelle Constitution. Ils formaient le groupe le plus nombreux, mais il y avait certaines différences entre les suiveurs de Castelar, partisans d’une politique de conciliation avec les radicaux et les constitutionnalistes pour les inclure dans le nouveau régime, et ceux de Salmerón, qui soutenaient que la République devait se fonder uniquement sur une alliance entre les « vieux » républicains. Le modèle d’État des « modérés » était la République française, tandis que celui des autres secteurs était la Suisse et les États-Unis, deux républiques à la structure fédérale.

L’écrivain Benito Pérez Galdós rapporta ainsi le climat parlementaire de la République[31] :

« Les sessions de la Constituante m'attiraient, et je passais la plupart de mes après-midi dans la tribune de la presse, diverti avec le spectacle de l’indescriptible confusion à laquelle s’adonnaient les pères de la Patrie. L’individualisme sans frein, le flux et reflux des opinions, depuis les plus brillantes jusqu’aux plus extravagantes, et la funeste spontanéité de tant d'orateurs, rendaient le spectateur fou et rendaient impossibles les fonctions historiques. Des jours et des nuits passèrent sans que les Cortès n’élucident la forme sous laquelle devait être nommé le ministère : si les ministres devaient être élus séparément par le vote de chaque député, ou s'il était préférable d’autoriser Figueras ou Pi pour présenter la liste du nouveau gouvernement. Tous les systèmes furent décidés et rejetés. C'était un jeu puéril, qui prêterait à rire s’il ne nous conduisait pas à tant de désolation. »

Alors qu’il présidait un conseil des ministres, las des débats stériles, Estanislao Figueras en arriva à s’exclamer en catalan : « Messieurs, je n’en peux plus. Je vais être franc avec vous : J’en ai plein les couilles de nous tous ! »[32].

Dès que se réunirent les Cortès constituantes, Estanislao Figueras rendit ses pouvoirs à la Chambre et proposa la nomination de son ministre du Gouvernement, Francisco Pi y Margall, nouveau président du pouvoir exécutif. Néanmoins les intransigeants s’opposèrent, obtenant le désistement de Pi, si bien que Figueras fut finalement chargé de former le gouvernement. Celui-ci apprit alors que les généraux intransigeants Contreras et Blas Pierrad, qui prétendaient lancer la constitution « depuis le bas » de la République fédérale, à la marge du gouvernement et des Cortès, ce qui le fit craindre pour sa propre vie, surtout après le peu d’enthousiasme montré par Pi y Margall à l’idée d’entrer dans son gouvernement. Le 10 juin, Figueras, qui se trouvait dans un état de forte dépression après la mort de son épouse, laissa en secret une lettre de démission dans son bureau de la Présidence et fuit en Paris sans en référer à personne[33].

La tentative de coup d’État se produisit le lendemain, lorsqu’un grand nombre de républicains fédéraux, répondant à l’appel des « intransigeants », entoura le bâtiment du Congrès des députés à Madrid, tandis que le général Contreras à la tête de la milice des Voluntarios de la República prenait le ministère de la Guerre. Les « modérés » Emilio Castelar et Nicolás Salmerón proposèrent alors à Pi y Margall de prendre la présidence du pouvoir exécutif, qui se trouvait vacante, étant donné qu’il était le dirigeant du Parti républicain jouissant du plus grand prestige. Ils « crurent que Pi Margall, proche des intransigeants, celui qui leur avait donné base idéologique et organisation, pourrait contrôler et contenter la gauche parlementaire à travers un cabinet de conciliation ». Finalement, les « intransigeants » acceptèrent la proposition à la condition que les membres du gouvernement de Pi soient élus par les Cortès[34],[35].

Gouvernement de Francisco Pi y Margall

[modifier | modifier le code]

Par pragmatisme et souci d'efficacité, Pi y Margall défendit dès lors une constitution de la République « depuis le haut » et prenant pour échelon de référence la province, qu’il jugeait moins difficile qu’une construction depuis la base qu’il avait jusqu’alors défendue et qui était plus congruente aux idées fédéralistes[36].

Le programme de gouvernement présenté par Pi y Margall devant les Cortès se basait sur la nécessité de mettre fin à la troisième guerre carliste, de mener à bien la séparation de l'Église et de l'État, l’abolition de l'esclavage ainsi que des réformes en faveur des femmes et des enfants travailleurs[37]. Au sujet de ce dernier point, les Cortès approuvèrent le 24 juillet 1873 une loi qui régulait « le travail des ateliers et l’instruction dans les écoles des enfants ouvriers des deux sexes » ; deux autres proposition de loi, l’une du député Carné limitant à 9 h le temps de travail journalier dans les usines à vapeur et les ateliers, et une autre sur la constitution de jurys mixtes de patrons et d'ouvriers, ne furent jamais approuvées[38]. Le programme prévoyait également la restitution aux municipalités des biens communaux par une loi qui modifiât le désamortissement de Pascual Madoz de 1855, mais la loi ne fut finalement pas approuvée. Un autre projet prétendait faciliter la cession à vie des terres aux bailleurs en échange du paiement d’un cens connut le même sort[39]. Enfin, le programme incluait comme priorités l’élaboration et l’approbation d’une nouvelle Constitution fédérale, et l'instauration de l’instruction obligatoire et gratuite.

Le gouvernement de Pi y Margall rencontra tout de suite l’opposition des « intransigeants » car son programme n’incluait pas certaines revendications historiques des fédéraux comme l’abolition du monopole d'État sur le tabac et les loteries, les frais de justice et les impôts indirects connus sous le nom de consumos (es) rétablis en 1870 pour pallier le manque de ressources de l’État. À cause du blocage mené par les ministres « intransigeants », une proposition de loi fut présentée au Cortès afin de permettre au pouvoir exécutif de désigner et destituer librement ses ministres, ce qui aurait conduit à la formation d’un gouvernement de coalition entre « centristes » et « modérés ». La réponse du secteur « intransigeant » fut d’exiger que les Cortès se constituent en une « Convention » dont émanerait une Junte de santé publique qui détiendrait le pouvoir exécutif, proposition qui fut également rejetée par la majorité de députés qui appuyait le gouvernement. Par la suite, le 27 juin, les « intransigeants » présentèrent une motion de censure contre le gouvernement, qui demandait paradoxalement à son président Pi y Margall de rejoindre ses rangs. Comme ils le craignaient, la crise fut résolue le lendemain avec l’entrée au gouvernement des « modérés » Maisonnave au ministère d'État, Joaquín Gil Berges (es) (Grâce et Justice) et José Carvajal Hué (es) (Budget), et le renforcement de la présence des « centristes » (Francisco Suñer (es) à l’Outre-Mer et Ramón Pérez Costales (es) à l’Équipement). Le programme du nouveau gouvernement fut résumé dans le slogan « ordre et progrès »[40].

Le 30 juin, Pi y Margall demanda au Parlement des pouvoirs extraordinaires, limités au pays basque, à la Navarre et à la Catalogne, pour mettre fin à la guerre carliste. Les « intransigeants » s’y opposèrent vivement car ils l’entendaient comme une imposition de la « tyrannie » et une « perte de la démocratie », malgré l’assurance donnée par le gouvernement qu’elles ne s’appliqueraient qu’aux carlistes et non aux républicains fédéraux. Une fois la proposition approuvée par les Cortès, le gouvernement publia un manifeste dans lequel, après s’être justifié de sa demande exceptionnelle, il annonçait que l’armée faisait appel aux quintas et à la réserve car, disait-il, « la patrie exige le sacrifice de tous ses fils, et celui qui ne le fera pas dans la mesure de ses forces ne sera pas libéral ni espagnol »[41].

Projet de Constitution fédérale

[modifier | modifier le code]Le programme de gouvernement présenté par Pi y Margall devant les Cortès signalait comme l’une de ses priorités la rapide approbation de la Constitution de la République. Pour ce faire, une commission de vingt membres chargée de rédiger le projet (es) fut immédiatement désignée[42]. L’un de ses membres, le modéré Emilio Castelar, rédigea en 24 h le projet qui serait assumé par l’ensemble de la commission et présenté aux Cortès pour débat[43]. Le projet ne satisfit ni les radicaux ni les constitutionnels ni les républicains fédéraux intransigeants, qui finirent par présenter un autre projet constitutionnel[44].

Dans le projet de Constitution fédérale rédigé par Castelar, celui-ci manifesta sa conception de la République comme la meilleure forme de gouvernement permettant d'intégrer tous les courants libéraux car, selon lui, il n'était pas possible de concilier la démocratie avec la monarchie, comme l'avait démontré l'expérience de « monarchie démocratique » d'Amédée Ier. Pour que la République soit acceptée par les classes moyennes et conservatrices, il était nécessaire de mettre fin à ce que Castelar appelait la « démagogie rouge », qui confondait la république avec le socialisme. Ainsi, il concevait le projet qu'il présenta devant les Cortès comme une continuation des principes établis dans la Constitution de 1869 — dont il maintint par exemple le premier titre —. De même, son projet était basé sur une séparation des pouvoirs rigide, tous électifs. Ainsi, le président de la République n’était pas élu par les Cortès mais par le biais de juntes électorales votées dans chaque État régional, qui exerceraient ledit « pouvoir de relation » entre les différentes institutions. Les députés et sénateurs, pour leur part, ne pouvaient faire partie du gouvernement, et ce dernier ne pouvait assister aux réunions des Chambres. En ce qui concerne le pouvoir judiciaire, le jury était établi pour tous les délits. Pour ce qui est de la structure fédérale, chaque État jouissait de « toute l'autonomie politique compatible avec l'existence de la nation », pouvant ainsi se doter de sa propre Constitution — tant qu'elle n’allait pas à l'encontre de la fédérale — et avoir sa propre assemblée législative. Enfin, les municipalités éliraient leurs conseillers, maires et juges au suffrage universel[45].

Le projet de Constitution était précédé d'un préambule présentant les exigences auxquelles prétendaient répondre ses articles : en premier lieu, « consolider la liberté et la démocratie conquises par la Glorieuse Révolution de Septembre » ; ensuite, « indiquer une division territoriale qui, basée sur l'histoire, assurât la Fédération et avec elle l'unité nationale » ; enfin, « diluer les pouvoirs publics de sorte qu’ils ne puissent être confondus et encore moins faciliter l’avènement d’une dictature »[46]. Le préambule était suivi de 117 articles, organisés en 17 titres.

Son article le plus débattu, auquel firent référence la plupart des amendements qui furent discutés, était le premier, qui établissait la division territoriale de la République, et dans lequel furent également inclus Cuba et Porto Rico afin de tenter de résoudre le problème colonial — certaines lois furent ajoutées par la suite afin de réguler la situation des autres provinces d’outre-mer —[47].

Ces États auraient une « complète autonomie économico-administrative et toute l’autonomie politique compatible avec l’existence de la Nation », ainsi que « la faculté de se doter d’une constitution politique » (articles 92 et 93).

Le projet de Constitution prévoyait dans son titre IV, en plus des classiques pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire, un quatrième pouvoir dit « de relation », qui serait exercé par le président de la République. Le pouvoir législatif serait dans les mains des Cortès fédérales, composées du Congrès et du Sénat, le premier étant une chambre à représentation proportionnelle, avec un député pour « 50000 » habitants qui serait renouvelé tous les deux ans, et le second étant une chambre de représentation territoriale, les Cortès de chaque État élisant quatre sénateurs. Le pouvoir judiciaire résidait dans le Tribunal suprême fédéral, composé de trois magistrats pour chaque État de la fédération (article 73) qui ne seraient jamais élus par le pouvoir exécutif ni par le législatif. De plus, il imposait l’institution du jury pour tous les délits. Enfin, l’article 81 établissait que le pouvoir de relation serait exercé par le président de la République fédérale, avec un mandat de quatre ans et sans possibilité d’exercer deux mandats consécutifs.

L’article 40 du projet disposait : « Dans l’organisation politique de la Nation espagnole tout ce qui est individuel est de la pure compétence de l’individu ; tout ce qui est municipal l’est de la Municipalité ; tout ce qui est régional l’est de l'État, et tout ce qui est national, de la Fédération ». L’article suivant déclarait : « Tous les pouvoirs sont électifs, amovibles et responsables ». Et l'article 42 : « La souveraineté réside dans tous les citoyens, et est exercée en sa représentation par les organismes politiques de la République, constituée par le moyen du suffrage universel » — sous-entendu masculin, les femmes n’ayant pas le droit de vote à cette époque —.

En ce qui concerne les droits et libertés, le projet fut dans la lignée du Titre I de la Constitution de 1869, bien qu’introduisant quelques innovations significatives, comme la séparation définitive de l'Église et de l'État et l'interdiction expresse de toute subvention d’un culte. Il exigeait également la sanction civile des mariages, naissances et décès, déclarait abolis les titres nobiliaires, et définissait et régulait un large droit d'association, , etc.[46]

Début de la rébellion cantonale et démission de Pi y Margall

[modifier | modifier le code]

La réponse des « intransigeants » à la politique d’« ordre et progrès » du gouvernement Pi y Margall fut d’abandonner le Parlement le 1er juillet, en se justifiant par la promulgation du gouverneur civil de Madrid d’un ban limitant les garanties des droits individuels[48]. Dans le manifeste qu’ils rendirent public le jour suivant, ils montrèrent leur détermination à « établir immédiatement les réformes qu’avait soutenues depuis longtemps le Parti républicain dans son infatigable propagande »[49].

Le seul parlementaire à rester fut le député Navarrete, qui expliqua le même jour les raisons du retrait en accusant le gouvernement de Pi y Margall de manquer d’énergie et d’avoir cédé devant les ennemis de la République fédérale. Le chef du gouvernement lui répondit au cours de la même session parlementaire en accusant les intransigeants de prétendre mettre en place un gouvernement révolutionnaire de nature dictatoriale sans passer par une constituante et en affirmant que la formation de la République « depuis le bas » aurait ouvert une longue période de conflits[50].

Après leur abandon du Parlement, les « intransigeants » appelèrent à la formation directe et immédiate de cantons, ce qui fut à l’origine de la rébellion cantonale. À Madrid fut constitué un Comité de salut public pour la diriger, mais « ce fut l'initiative des fédéraux locaux qui prévalut, ceux-ci devenant maîtres de la situation dans leurs villes respectives ». Bien que dans certains cas, comme à Malaga, les autorités locales prirent la tête du soulèvement, la plupart du temps ce fut l’œuvre de juntes révolutionnaires nouvellement formées. Deux semaines après le retrait des Cortès, la révolte était un fait consommé à Murcie, au Pays valencien et en Andalousie[51].

Pi y Margall reconnut que les « intransigeants » étaient en train de mettre en pratique sa théorie du fédéralisme « pactiste » de bas en haut, mais condamna l’insurrection car cette théorie était pensée pour une occupation du pouvoir « par le biais d’une révolution armée » et pas pour une « République établie par l'accord d’une Assemblée, d’une façon légale et pacifique »[41].

Le 30 juin, le conseil municipal de Séville parvint à un accord pour se transformer en République sociale. Une semaine plus tard, le 9 juillet, Alcoy se déclarait indépendante : depuis le 7 du même mois la ville connaissait une vague d'assassinats et de règlements de compte sous les auspices d’un grève révolutionnaire, dite « révolution du pétrole (es) », dirigée par des éléments locaux de la Fédération régionale espagnole de l’AIT

Selon le politologue et sociologue Jorge Vilches (es), « les points communs dans les déclarations cantonales furent l'abolition des impôts impopulaires comme les consumos et les taxes sur le tabac et le sel, la sécularisation des biens du clergé, l'établissement de mesures favorables aux travailleurs, l’amnistie des délits contre l'État, le remplacement de l'Armée par la milice et la formation de comités ou juntes de salut public »[52].

Les foyers fédéraux du pays ne prirent pas la forme d’États autonomes, mais d’une constellation de cantons indépendants. Les soulèvements se produisirent, fondamentalement dans certaines localités du Pays valencien, de la région de Murcie et d'Andalousie. Toutefois, l'expérience paradigmatique du canton de Carthagène (es) correspondit en réalité à une tentative de monter un canton murcien, où ses promoteurs se trouvèrent divisés entre ceux qui prétendaient qu’il fût de type régional et ceux qui aspiraient à un canton « provincial »[53]. De portée provinciales furent également les cantons de Valence et de Malaga. D’autres étaient de portée municipale comme Alcoy, Algésiras, Almansa, Andújar, Bailén, Cadix, Castellón, Grenade, Motril, Salamanque, Séville, Tarifa et Torrevieja. Enfin, il y en eut même d'autres qui affectèrent de petites localités comme le village manchois de Camuñas

Le canton le plus actif et le plus durable fut celui de la base militaire et navale de Carthagène, proclamé le 12 juillet sous l'inspiration du député fédéral murcien Antonio Gálvez Arce, connu sous le surnom d'« Antonete »[54]. Les cantonalistes carthagénois prirent le château de Galeras (es), où ils hissèrent un drapeau rouge et donnèrent un coup de canon comme signal précédemment accordé du début du soulèvement — précisément, il s’agissait de signaler à la frégate Almansa que les défenses de la ville avaient été prises et qu’elle pouvait se soulever avec le reste des troupes[55]. En réalité, en l’absence d’un drapeau rouge dans le fort fut hissé un drapeau de l’empire Ottoman, rapidement retiré pour éviter de possibles confusions. Un volontaire, souhaitant préserver le prestige de la cause cantonale, s’ouvrit une veine et teignit le croissant de son propre sang en rouge[56],[55]. Le capitaine général, en prenant connaissance de ce qui était survenu, envoya à Madrid un télégramme disant : « Le château de Galeras a arboré le drapeau turc ». Gálvez parvint à prendre toute la flotte qui mouillait dans le port carthagénois et qui se composait alors du meilleur de la marine espagnole. Il sema ensuite la terreur dans toute la côte méditerranéenne à proximité et fut déclaré « pirate » par décret du gouvernement républicain [57]. Revenu à terre, il dirigea une marche sur Madrid qui fut défaite à Chinchilla de Monte-Aragón, dans la province d'Albacete. Le canton de Carthagène frappa sa propre monnaie, le « duro cantonal » et résista à 6 mois de siège.

Deux frégates cantonales, l’Almansa et la Vitoria, sortirent de Carthagène jusqu’à Almería pour recueillir des fonds. Après le refus de payer de la ville, elle fut bombardée et prise par les cantonalistes qui s’emparèrent eux-mêmes du tribut. Menée par le général Contreras, la flotte fit de même à Alicante et, de retour à Carthagène, ils furent capturés en tant que pirates par deux frégates, l'une allemande et l’autre britannique.

Le gouvernement de Pi y Margall fut débordé par la rébellion cantonale et par la tournure prise par la troisième guerre carliste, étant donné que les partisans de Charles de Bourbon dominaient totalement les provinces basques, la Navarre et la Catalogne hormis dans les capitales de province, et étendaient leur action dans toute l’Espagne. Le prétendant avait formé son propre gouvernement à Estella, il commençait à frapper sa propre monnaie, avec le soutien d’une aide extérieure venue de France.

Pi y Margall se refusa à décréter les mesures d’exception que lui suggérait le secteur « modéré » de son parti, notamment la suspension des sessions parlementaires, car il croyait en la rapide approbation de la Constitution fédérale — ce qui n’eut pas lieu — et à la voie du dialogue pour raisonner les insurgés — la « guerre télégraphique », grâce à laquelle il avait connu le succès lorsque la députation de Barcelone avait proclamé l'État catalan —[58]. Ceci ne l’empêcha pas de tenter de réprimer les soulèvements, comme l'atteste le télégramme envoyé par le ministre du Gouvernement à tous les gouverneurs civils le 13 juillet, à peine connue la proclamation du canton murcien survenue la veille à Carthagène[59]. La politique de Pi y Margall consista à tenter de combiner persuasion et répression pour mettre fin à la révolution cantonale, comme cela transparaît également dans les instructions données au général républicain Ripoll pour lutter contre la rébellion en Andalousie[60].

Étant donné que la politique de Pi y Margall n’était pas parvenue à mettre fin à la rébellion cantonale, le secteur modéré lui retira son appui le 17 juillet et proposa Nicolás Salmerón pour le remplacer. Le jour suivant, Pi y Margall présenta sa démission, après 37 jours de mandant[58]. Plus tard il décrivit ainsi les déceptions que lui avait causée la politique :

« Mes amertumes au pouvoir ont été si nombreuses, que je ne peux le convoiter. J’ai perdu au gouvernement ma tranquillité, mon repos, mes illusions, ma confiance dans les hommes, qui constituait le fond de mon caractère. Pour chaque homme reconnaissant, cent ingrats ; pour chaque homme désintéressé et patriote, des centaines qui ne recherchaient dans la politique que la satisfaction de leur appétit. J’ai reçu du mal contre du bien… »

Gouvernement de Nicolás Salmerón et répression de la répression cantonale

Nicolás Salmerón, élu président du pouvoir exécutif avec 119 votes pour et 93 contre, était un fédéraliste modéré qui défendait la nécessité de parvenir à une entente avec les groupes conservateurs et une lente transition vers la République fédérale. Selon Jorge Vilches, « ses interventions parlementaires, excessivement académiques et hautaines, dans les deux dernières législatures du règne d’Amédée Ier, lui conférèrent de la popularité parmi les républicains » et « aux Cortès constituantes de la République espagnole il mena une faction de la droite républicaine, ce qui était logique non seulement à cause de ses idées conservatrices, mais aussi à cause du manque d’hommes de talent, avec de l'expérience dans la vie politique et des connaissances constitutionnelles ou juridiques parmi les députés républicains de cette Assemblée »[61]. Il poursuivit ses dons d’orateur dévastateurs dans les Cortes de la Restauration. Francisco Silvela disait qe Salmerón n’utilisait qu’une arme dans ses discours : l'artillerie. Antonio Maura caractérisait son ton professoral en disant qu’« il semble toujours s’adresser aux métaphysiciens d’Albacete »[62].

Déjà au cours de son étape comme ministre de la Grâce et de la Justice dans le gouvernement Figueras, il avait promu l’abolition de la peine capitale ainsi que l'indépendance du pouvoir judiciaire face au pouvoir politique. Son arrivée à la présidence du pouvoir exécutif produisit une intensification du mouvement cantonaliste car les « intransigeants » pensèrent qu’il serait impossible de parvenir avec lui toute instauration d’une République fédérale, y compris « par le haut » comme l'avait assuré Pi y Margall. Ainsi, le jour même de la nomination de Salmerón fut formé à Madrid un Comité de salut public, qui se coordonnerait avec les provinces, et une Commission de guerre présidée par le général Contreras pour organiser la révolte cantonale. Finalement, ils formèrent le 30 juillet un « Gouvernement provisoire de la Fédération espagnole » dirigé par Roque Barcia. À ce moment, avec les deux soulèvements, carliste et cantonal, 32 provinces se trouvaient levées en armes[63].

La ligne de conduite du gouvernement de Salmerón fut la défense de l’ordre légal, ce qui supposait d’en finir avec les soulèvements cantonal et carliste pour sauver la République. Pour étouffer le premier, il prit de dures mesures comme le remplacement de gouverneurs civils, de maires et de militaires qui avaient manifesté leur soutien à l’insurrection, puis nomma des généraux contraires à la République fédérale comme Manuel Pavía ou Arsenio Martínez Campos pour mener des expéditions militaires en Andalousie et au Pays valencien respectivement. Il mobilisa de plus les réservistes ainsi que 30 000 hommes supplémentaires dans la Garde civile. Il autorisa les députations à imposer des contributions de guerre et à organiser des corps armés provinciaux et ordonna que les bateaux détenus par les Carthagénois fussent considérés comme pirates — ce qui impliquait que n’importe quelle embarcation pouvait les abattre, qu’ils soient dans les eaux territoriales de l'Espagne ou non —[64]. Grâce aux mesures prises, les différents cantons furent soumis l’un après l’autre, à l’exception de celui de Carthagène, qui résista jusqu’au .

Dans la session au Cortès du 6 septembre au cours de laquelle fut débattue la démission de Nicolás Salmerón et la nomination d’Emilio Castelar pour le remplacer, Pi y Margall émit de dures critiques contre la politique de répression de la rébellion cantonale, qui selon lui avait conduit à la défaite des républicains et révélé la méfiance des dirigeants envers les masses populaires[65].

Étant donné que persistait une fréquente indiscipline des troupes « ce qui dans certains cas s’était soldé par l'assassinat de l’officier aux commandes », les généraux demandèrent le rétablissement complet des Ordonnances royales pour les forces armées de l'Espagne (es), qui incluait la peine de mort pour les soldats qui ne se conformaient pas à certains articles. La proposition fut approuvée aux Cortès, avec l’opposition de Salmerón, qui était absolument opposé à la peine capitale. Ainsi, lorsque le 5 septembre lui fut présenté pour signature l’application d’une sentence de mort de huit soldats qui étaient passés au camp carliste à Barcelone, Salmerón préféra démissionner et présenta sa renonciation irrévocable à la présidence du pouvoir exécutif, malgré les efforts déployés par Castelar, alors président des Cortès, pour l'en dissuader[66]. Lorsqu’il mourut, de nombreuses années plus tard, une pierre de son mausolée porta l’inscription[67] : « Il abandonna le pouvoir pour ne pas signer une sentence de mort ».

Dans la décision de Salmerón de démissionner a également pu peser la conduite du général Pavía, de défi permanent envers l'autorité. Nommé par Salmerón à la tête de l’Armée d'Andalousie, il souhaitait prendre à tout prix le canton de Malaga, dernier réduit insurgé en Andalousie, mais le gouvernement avait conclu un accord non écrit avec le gouverneur civil de la province par lequel on lui autorisait une semi-indépendance de facto — ce qui incluait de ne pas avoir de forces de l'armée dans la capitale malaguègne — en échange de la pleine reconnaissance de l’autorité du gouvernement de Madrid. Pavía présenta à deux reprises sa démission, qui ne fut pas acceptée, comme il le réitéra avec le nouveau président du pouvoir exécutif, Emilio Castelar, qui continua de résister à la pression de Pavía. Le problème fut résolu par le départ de Malaga des cantonalistes menés par le gouverneur civil, qui furent détenus à Bobadilla (es) par les forces de Pavía, ce dernier obtenant finalement ce qu’il cherchait : entrer dans Malaga à la tête des troupes gouvernementales et mettre fin au canton[68].

Gouvernement d’Emilio Castelar

Le jour suivant, le 7 septembre, Emilio Castelar fut élu président du pouvoir exécutif avec 133 votes favorables et 67 votes contraires — en soutien de la candidature de Pi y Margall —. Professeur d’histoire à l’université et orateur remarqué, il était partisan d’une république unitaire. Au cours de son étape antérieure comme ministre d’État dans le gouvernement Figueras, il défendit et obtint l'abolition de l'esclavage à Porto Rico — mais il ne parvint à faire de même à Cuba, à cause de la situation de guerre que connaissait l'île —.

Dans le discours de présentation qu'il fit devant les Cortès, Castelar dit que son ministère représentait « la liberté, la démocratie, la République […] mais nous sommes de plus la fédération sans rompre l’unité de la patrie »[69]. Il résumait ainsi sa conception de la République comme forme de gouvernement où toutes les options libérales avaient leur place, y compris les sensibilités conservatrices[44].

Castelar avait été profondément marqué par le désordre causé par la rébellion cantonale, dans laquelle il dit avoir cru voir une dissolution de l'Espagne et de la légalité, et un retour au Moyen Âge ou au califat de Cordoue[70],[71]. Seulement deux jours après son investiture, grâce à l'absence des « intransigeants », il obtint des « Cortès » des pouvoirs extraordinaires identiques à ceux demandés par Pi y Margall pour combattre le carlisme dans les provinces basques et en Catalogne, mais cette fois étendus à toute l'Espagne, pour en finir avec la guerre carliste comme avec la rébellion cantonale. L’étape suivante fut l’approbation le 18 septembre de la suspension du Parlement du 20 septembre au 2 janvier 1874 — avec le soutien des fédéraux « modérés » et l'opposition des « centristes » de Pi y Margall et des « intransigeants » qui étaient revenus au Parlement —, ce qui eut entre autres conséquences la paralysation du débat autour de l’approbation du projet de Constitution fédérale. La session parlementaire eut lieu le 18 septembre et donna lieu à un débat passionné entre les deux camps : d’une part, les intransigeants — qui étaient revenus à la chambre — et les centristes de Pi y Margall, qui s’opposaient radicalement à la proposition ; et d’autre part les modérés, qui appuyaient Castelar. Pi intervint pour exiger que les sessions se poursuivent jusqu’à l’approbation de la Constitution, ce qu'il justifiait en soutenant que « les périodes d’intérim sont dangereuses et exposées à turbulences et désordres » et que la prétention d’incorporer les constitutionnels et les radicaux dans la République était une illusion, car les « partis en Espagne seront toujours des partis, et tendront toujours à atteindre le pouvoir par les moyens qu'ils puissent ». Il accusa également Castelar de fragiliser la loi, à quoi le président de l'exécutif lui répondit en l'accusant d'avoir lui-même enfreint la loi en procédant à la dissolution de la Commission permanente du 23 avril. Finalement, la proposition fut approuvée avec les votes des républicains fédéraux modérés et l’opposition des centristes et des intransigeants. Ainsi, les Cortès furent suspendues entre le 20 septembre 1873 et le 2 janvier 1874[72].

Dès lors, Castelar gouverna par décrets. Le 21 septembre, il en publia une série menant à la suspension des garanties constitutionnelles, établissait la censure de la presse et réorganisait le corps d'artillerie dissous par Manuel Ruiz Zorrilla à la fin du règne d’Amédée Ier[69]. Il décréta par la suite de faire appel aux réservistes et de mener de nouveaux recrutements. Il put ainsi constituer une armée de 200 000 hommes et lancer un emprunt de 100 millions de pesetas pour faire face aux dépenses de guerre[73]. Avec toutes ces mesures, il prétendit mener à bien le programme qu’il avait présenté devant les Cortès pour mettre fin à la révolte cantonale et à la guerre carliste : « pour soutenir cette forme de gouvernement, j’ai besoin de beaucoup d’infanterie, beaucoup de cavalerie, beaucoup d’artillerie, beaucoup de Garde civile et beaucoup de carabiniers ». Il rétablit également les Ordonnances militaires espagnoles, ce qui permettrait d'appliquer des peines de mort qui avaient provoqué la démission de son prédécesseur et toutes celles dictées par les conseils de guerre[73].

Après la suspension des Cortès, le président entama son projet de se rapprocher es classes conservatrices, sans l'appui desquelles, selon lui, la République ne pourrait perdurer ni même atteindre la stabilité politique nécessaire pour faire face aux trois guerres civiles dans laquelle elle se trouvait impliquée — celle de Cuba, la carliste et la cantonaliste —. Le 29 septembre, la junte directive du Parti constitutionnel, réunie à Madrid, approuva la proposition de Práxedes Mateo Sagasta, de l’amiral Topete et de Manuel Alonso Martínez de donner son appui inconditionnel au gouvernement Castelar, ce qui provoqua le départ du parti et l’intégration dans le cercle des alphonsins de Madrid, de Francisco Romero Robledo, Adelardo López de Ayala et de Cristóbal Martín de Herrera (en). En échange, Castelar se montrait prêt à concéder à des constitutionnels et radicaux les 86 sièges restés vacants par les députés intransigeants qui s’étaient soulevés, et de proposer le constitutionnel Antonio de los Ríos Rosas comme nouveau président de la République. Il en arriva même à offrir à Antonio Cánovas del Castillo, leader des alphonsins, un siège et six de plus pour ses suiveurs. Toutefois, le mort de Ríos Rosas, contact de Castelar avec les constitutionnels, le 3 novembre, mit fin prématurément au projet[74].

Pendant ce temps, à Biarritz, Bayonne et Saint-Jean-de-Luz — villes françaises proches de la frontière espagnole —, les hommes politiques constitutionnels et radicaux qui s’y étaient réfugiés après le coup d’État manqué du 23 avril, se réunirent pour donner également leur soutien au gouvernement de Castelar et empêcher le triomphe des républicains fédéraux intransigeants[75].

Le coup d’État de Pavía (3 janvier 1874)

La politique de rapprochement entre Castelar et les constitutionnalistes et radicaux suscita l'opposition du « modéré » Nicolás Salmerón et de ses partisans, qui jusqu’alors avaient appuyé le gouvernement car ils pensaient que la République devait être construite par d’authentiques républicains et non par des nouveaux venus qu’ils situaient « hors de l’orbite républicaine ». Cette opposition augmenta lorsque Castelar nomma des généraux dont le soutien à la République semblait douteux aux postes les plus importants, et lorsqu’il nomma des titulaires aux trois postes d’archevêques vacants à la mi-décembre ; un tel geste indiquait que les relations avec le Saint-Siège avaient été rétablies, ce qui s’opposait à la séparation de l'Église et de l'État défendue par les républicains[76].

La première preuve de la désaffection de Salmerón envers le gouvernement de Castelar se fit jour rapidement, lorsqu’à la Députation permanente des Cortès ses partisans votèrent partisans de Pi y Margall et du secteur « intransigeant » contre la proposition d’organiser des élections pour que les postes vacants soient occupées, qui fut ainsi rejetée[77].

À la suite de cette défaite parlementaire de Castelar, Cristino Martos et le général Serrano, respectivement leaders des radicaux et des constitutionnalistes, qui jusqu'alors s’étaient préparés en vue d’élections partielles, s’accordèrent pour mener un coup d'État afin d’éviter que Castelar fût destitué par une motion de censure qu’allaient vraisemblablement présenter Pi y Margall et Salmerón à la réouverture des Cortès le [78].

Lorsque le 20 décembre Castelar eut connaissance du coup qui se tramait, il appela à son bureau le 24 le capitaine général de Madrid, le général Pavía pour tenter de la convaincre de rester dans la légalité. Au cours de cette réunion, selon ce que rapporta plus tard Pavía, celui-ci demanda à Castelar de promulguer un décret ordonnant la suspension des Cortès, ce que ce dernier refusa catégoriquement, sans toutefois destituer le militaire[79]

Castelar sut que Salmerón allait soutenir le vote de censure lors d’un entretien entre les deux hommes le 30 décembre (ou le 26, selon certaines sources). Castelar n’accepta pas les conditions posées par Salmerón pour continuer à lui apporter son soutien : destituer les généraux que Castelar avait nommés par d'autres adeptes du fédéralisme ; révoquer la nomination des archevêques ; destituer les ministres les plus conservateurs et faire entrer au gouvernement d’autres suiveurs de Salmerón ; et discuter et approuver immédiatement la Constitution fédérale[80],[81]. Le 31 décembre, Pi y Margall, Figueras et Salmerón se réunirent pour convenir de la présentation d’un vote de censure le 2 janvier contre Castelar, sans toutefois parvenir à un accord sur celui qui le remplacerait[80]. Lorsque les Cortès rouvrirent leurs portes à 14 h le 2 janvier 1874, le capitaine général de Madrid, Manuel Pavía tenaient ses troupes en alerte dans l’éventualité où Castelar perdrait le vote parlementaire[82]. Dans le camp adverse, des bataillons des Voluntarios de la República s’apprêtaient à agit si Castelar gagnait la motion. Selon Jorge Vilches, les cantonalistes de Carthagène avaient reçu la consigne d’attendre jusqu’au 3 janvier, jour où, après la défaite du gouvernement Castelar, serait formé un gouvernement intransigeant qui généraliserait le processus de cantonalisation de l’Espagne tout entière. Selon d’autres auteurs néanmoins, il n’existe aucune preuve documentaire attestant de cela[83]. À l’ouverture de la session, Nicolás Salmerón intervint pour annoncer qu’il retirait son appui au président du gouvernement. Emilio Castelar réagit en appelant à l’établissement d’une « République possible » réunissant tous les libéraux, y compris les conservateurs, et à l'abandon de la démagogie[84].

Passé minuit eut lieu le vote de la motion de confiance, au cours de laquelle le gouvernement perdit par 120 votes contre 100, contraignant Castelar à présenter sa démission. Le Parlement fit ensuite une pause afin que les partis se mettent d’accord sur le candidat qui devrait lui succéder à la présidence du pouvoir exécutif de la République. Le général Pavía, informé par le député constitutionnel Fernando León y Castillo, ordonna à ses régiments de se rendre au palais des Cortès tandis que lui se postait sur la place des Cortes (es), en face du bâtiment[84]. La Garde civile, qui gardait le bâtiment du Congrès, se mit à ses ordres[85].

Après avoir reçu une note émise par le capitaine général lui ordonnant d’évacuer la Chambre, Salmerón suspendit le vote d’élection du candidat fédéral Eduardo Palanca (es) et informa les députés de la situation. Peu après, les forces de la Garde civile pénétrèrent dans le bâtiment du Congrès en tirant des coups de feu en l’air dans les couloirs, si bien que presque tous les députés quittèrent les lieux[86].

À peine le Congrès occupé, Pavía envoya un télégramme aux chefs militaires de toute l'Espagne pour solliciter leur soutien au coup, que le général désignait comme « ma mission patriotique », « en conservant l'ordre à chaque instant ». Dans le télégramme, il justifiait ainsi son action :

« Le ministère de Castelar […] allait être remplacé par ceux qui basent leur politique sur la désorganisation de l’armée et la destruction de la patrie. Au nom, donc, du salut de l'armée, de la liberté et de la patrie j’ai occupé le Congrès en convoquant les représentants de tous les partis, à l'exception des cantonaux et des carlistes pour qu’ils forment un gouvernement national qui sauve de si chers objectifs »

.

Pavía tenta d’obtenir la constitution d’un « gouvernement national » présidé par Castelar, en procédant à la réunion des leaders politiques constitutionnels, radicaux, alphonsins et républicains unitaires que le général convoqua à cette fin — les républicains fédéraux de Salmerón et de Pi y Margall, et les intransigeants furent totalement exclus —. Castelar refusa néanmoins d’assister à la réunion et rejeta l’offre de Pavía car il n’était pas prêt à se maintenir au pouvoir par des moyens antidémocratiques. Dans la réunion, Pavía défendit la république conservatrice, et imposa pour ce faire le républicain unitariste Eugenio García Ruiz comme ministre du Gouvernement, et le général Serrano fut nommé chef du nouveau gouvernement[87].

Ces faits supposèrent de facto la fin de la Première République, bien qu'elle se maintînt officiellement un an supplémentaire, totalement dénaturée, sous la présidence de Serrano[88]. Comme l'a remarqué María Victoria López-Cordón, « la facilité et la faible résistance avec laquelle Pavís mit fin à la République fédérale, faisant irruption dans le Congrès avec ses troupes, est le meilleur exemple d’un régime qui disposait à peine d’une base pour se soutenir »[89]. Le leader des alphonsins, Antonio Cánovas del Castilla, communiqua à la reine Isabelle II en exil que « les principes démocratiques sont mortellement blessés » et que c'est seulement une question de « calme, sérénité, patience, comme de persévérance et d’énergie » pour obtenir la Restauration de la monarchie des Bourbon[90].

La dictature de Serrano

Le général Francisco Serrano, récemment revenu de son exil à Biarritz pour son implication dans la tentative de coup d’État du 23 avril antérieur, forma un gouvernement de concentration qui regroupait constitutionnels, radicaux et républicains unitaires, duquel étaient exclus les républicains fédéraux. Les radicaux Cristino Martos, José Echegaray et Tomás Mosquera occupèrent les ministères de Grâce et Justice, du Budget et de l’Équipement, tandis que les constitutionnels Práxedes Mateo Sagasta, l’amiral Topete et Víctor Balaguer ceux de l'État, de la Marine et de l’Outre-mer. Le républicain Eugenio García Ruiz, comme l'avait imposé le général Pavía, occupa le portefeuille du Gouvernement et le général Juan Zavala de la Puente, celui de la Guerre[87].

Francisco Serrano, duc de la Torre, âgé de 63 ans et ancien collaborateur d’Isabelle II, avait occupé à deux reprises la tête de l’État durant le Sexenio Democrático. En assumant cette fois la présidence du pouvoir exécutif de la République et celle du gouvernement, il se fixa comme objectif d’en finir avec la rébellion cantonale et la guerre carliste, pour convoquer ensuite des Cortès qui décident de la forme de gouvernement de l'Espagne. Dans le manifeste qu’il publia le 8 janvier 1874, il justifia le coup de Pavía en affirmant que le gouvernement qui allait remplacer celui de Castelar aurait supposé le démembrement de l'Espagne ou le triomphe de l’absolutisme carliste. Il annonça plus tard que, laissant ouvertes toutes les possibilités, République, Monarchie héréditaire ou Monarchie élective, il convoquerait des Cortès ordinaires qui définiraient le mode de désignation du chef de l'État ainsi que ses attributions[91].

C’est ainsi que fut établie la dictature de Serrano, étant donné qu’il n’y avait plus de parlement pour contrôler l'action du gouvernement — les Cortès restèrent dissoutes et la Constitution de 1869 fut rétablie, mais resta en suspens « jusqu’à ce que la normalité de la vie politique soit assurée » —. L’instauration de la dictature suscita peu de résistance populaire hormis à Barcelone où des barricades furent levées et la grève générale déclarée les 7 et 8 janvier — les affrontements avec l'armée causèrent une douzaine de morts ; les incidents les plus graves eurent lieu dans le quartier de Sarrià à la suite du soulèvement mené par « el Xich de les Barraquetes » à la tête d’environ 800 hommes —[92].

Le manifeste du 8 janvier définissait la dictature comme le « dur creuset » et « fort moule » qui montrerait à la noblesse, aux classes aisées et à l’Église que l’ordre était possible avec la liberté et la démocratie définies dans la Révolution de 1868 et la Constitution de 1869. Antonio Cánovas del Castillo identifia le projet de Serrano — ainsi qu’il le fit savoir à Isabelle II et au prince Alphonse — avec le régime du général Mac Mahon, qui avait pris le pouvoir en France après la chute de Napoléon III, la déroute de la Commune de Paris et l’impossibilité de la restauration de la monarchie bourbonienne avec le comte de Chambord — celui-ci n’acceptant pas le drapeau tricolore républicain —, et qui était appuyé tant par des monarchistes que des républicains[93]. Selon Jorge Vilches, « le général Serrano, défini comme un « soldat de fortune » par Cánovas, doutait entre son pouvoir personnel avec la dictature et le protagonisme qu’il pouvait obtenir s’il s’érigeait en restaurateur d’Alphonse, avec l'approbation d'Isabelle II sur laquelle il savait pouvoir compter ». En revanche, l’autre leader du Parti constitutionnel, Práxedes Mateo Sagasta, « travailla ouvertement pour la monarchie constitutionnelle avec la dynastie légitime — les Bourbon — comme uniquement voir pour éviter l’effondrement complet de la révolution de 1868 »[94].

Le nouveau gouvernement tout juste formé mit fin à la révolution cantonale avec l'entrée à Carthagène du général José López Domínguez, remplaçant Martínez Campos, le 12 janvier. Pendant ce temps, Antonete Gálvez accompagné de plus de mille hommes parvinrent à s’enfuir à bord d’une frégate et à rejoindre Oran.

Les premières mesures prises par le gouvernement mirent en évidence son caractère conservateur. Grâce à la suspension de la Constitution de 1869, Serrano ordonna la dissolution immédiate de la section espagnole de la Première Internationale, accusée d’« attenter contre la propriété, la famille et les autres bases sociales » — immédiatement après le triomphe du coup de Pavía, la Commission fédérale de l’AIT avait communiqué aux commissions locales que la « la dictature grotesque de l’apostat Castelar et ses complices [qui] a réalisé le coup d'État du trois janvier 1874 […] a laissé sa place pour que l’occupe la dictature militaire, qui a dissout à coups de feu la légalité bourgeoise » —. La Garde civile occupa sur le champ tous ses locaux et les périodiques internationalistes furent suspendus[95]. Le 7 janvier, il promulgua un décret de mobilisation, confirmé par un appel extraordinaire du 18 juillet, dans lequel on revenait au vieux système des quintas « service militaire », avec tirage au sort et possibilité d’échapper au service en s’acquittant d’une certaine somme d’argent. La suppression des impôts indirects sur la consommation de produits de première nécessité connus comme consumos (es) — la troisième revendication populaire de la révolution de 1868 —, avec la reconnaissance du droit d’association et l’abolition des quintas — ne fut pas non plus respectée par la dictature de Serrano, qui rétablit cet impôt le 26 juin avec un autre sur le seul et un impôt extraordinaire sur les céréales. Comme l’a signalé María Victoria López-Cordón, « la pression de la guerre, les exigences économiques des groupes dirigeants et le déficit chronique du Trésor s’alliaient pour mettre fin au cycle révolutionnaire »[96].

Une fois terminée la rébellion cantonale, Serrano se rendit dans le nord du pays le 26 février pour se charger personnellement des opérations contre les carlistes. À Madrid il laissa le général Juan de Zavala y de la Puente à la tête du gouvernement[93].

Après son succès dans la levée du site de Bilbao, Serrano renforça sa position au gouvernement avec la nomination en mai de Sagasta comme ministre du Gouvernement, ce qui provoqua le départ de trois ministres radicaux et du seul ministre républicain, l’unitariste García Ruiz. Ainsi fut formé un gouvernement exclusivement constitutionnel — parti qui défendait dès lors une restauration parlementaire et démocratique —, qui resta présidé par le général Zavala, avant d’être remplacé par Sagasta le 3 septembre. Serrano nomma Andrés Borrego afin qu’il négocie avec les alphonsins de Cánovas, mais celui-ci rejeta les propositions des constitutionnels, car elle supposait de reconnaître Serrano chef d’État jusqu’à la défaite des carlistes et d’accepter que la Restauration bourbonienne survînt à travers la convocation de Cortès extraordinaires — l’ancienne reine Isabelle II écrivit à son fils, le prince Alphone : « Serrano est obstiné dans son intention d'être président de la République pour 10 ans avec quatre millions de réaux annuels » —[97].

Au cours de ce même mois de novembre où Sagasta remplaça Zavala à la tête du gouvernement, la République obtint la tant attendue reconnaissance internationale et les différents États rétablirent peu à peu les relations diplomatiques avec l’Espagne[98].

À l’initiative de Nicolás María Rivero, les radicaux, opposés au nouveau cap favorable à la restauration que prenait le nouveau gouvernement — surtout après l'arrivée de Sagasta à la présidence —, entreprirent des contacts avec les républicains de Castelar. L'ancien leader radical Manuel Ruiz Zorrilla, qui revint à la vie politique après plus d’un an, joua un rôle important dans ces pourparlers. L’objectif de la proposition d’union des deux groupes politiques était d’empêcher la restauration bourbonienne à travers la formation d’un parti républicain conservateur qui défendrait une nouvelle République qui aurait pour base la Constitution de 1869, reformée par des Cortès ordinaires qui commenceraient par changer l’article 33 : « La forme de gouvernement de la Nation espagnole est la Monarchie ». L’initiative fut également appuyée par le constitutionnaliste Topete qui, selon Jorge Vilches, ne voulait pas voir restaurée la dynastie dont il croyait avoir été le premier à avoir agi pour sa destitution. Cependant le projet d’alliance républicaine échoua en raison de l’accord atteint par Ruiz Zorrilla avec les républicains fédéraux de Salmerónm, catégoriquement rejeté par Castelar et Rivero[99].

Le 1er décembre, Cánovas del Castillo prit l’initiative avec la publication du Manifeste de Sandhurst, écrit par lui et signé par le jeune principe Alphonse, dans lequel ce dernier se définissait « homme du siècle, véritablement libéral » — affirmation qui cherchait la réconciliation des libéraux autour de sa monarchie — et dans lequel il unissait les droits historiques de la dynastie légitime avec le gouvernement représentatif et les droits et libertés qui l’accompagnent[100]. C’était le point culminant de la stratégie conçue par Cánovas depuis qu’il avait assumé la direction de la cause alphonsine le 22 août 1873 — en pleine rébellion cantonale —[93].

Le 10 décembre, Serrano entama le siège de Pampelune, mais le pronunciamiento de Sagonte du 29 l’interrompit.

Fin de la Republique

[modifier | modifier le code]

En accord avec sa stratégie, Cánovas ne souhaitait pas que la Restauration fût « œuvre d’un parti, de l’Armée ou d’un groupe de celle-ci, ni d’une élection parlementaire ou d’un pronunciamiento militaire ». Cependant, le 29 décembre 1874, le général Arsenio Martínez Campos lançait à Sagonte un pronunciamiento en faveur de la restauration de la monarchie bourbonienne dans la personne d’Alphonse de Bourbon, fils d’Isabelle II. Ensuite, Martínez Campos informa de son action par télégraphe le président du gouvernement, Sagasta, et le ministre de la guerre, Francisco Serrano Bedoya, qui joignirent à leur tour le président du pouvoir exécutif de la République, le général Serrano, qui se trouvait au nord du pays en lutte contre les carlistes. Ce dernier leur ordonna de ne pas résister, et le gouvernement accepta la décision sans protester, n’offrant aucune résistance lorsque le capitaine général de Madrid, Fernando Primo de Rivera, se présenta au siège du gouvernement et leur ordonna de dissoudre l’exécutif[101].

Le seul à prendre quelque initiative pour s’opposer au coup militaire fut l’amiral Topete, qui convainquit d’autres révolutionnaires de 1868 comme Manuel Ruiz Zorrilla de former une commission qui s’entretînt avec le président Sagasta. Celui-ci les reçut au ministère du Gouvernement et sembla accéder à leur demande de remplacer Primo de Rivera par le général Lagunero au poste de capitaine général de Madrid. Il n’en fit cependant rien[102].

Le 31 décembre 1874 fut formé le dénommé « Ministère-Régence », présidé par Cánovas, dans l'attente que le prince Alphonse revienne d’Angleterre en Espagne. Ce gouvernement incluait deux hommes de la révolution de 1868 et ministres sous Amédée Ier : Francisco Romero Robledo et Adelardo López de Ayala, rédacteur du manifeste « Vive l’Espagne avec honneur » qui avait lancé la révolution[103].

Mythe et réalité de la Première République

[modifier | modifier le code]L’historien José María Jover consacra son discours d’entrée à la Real Academia de la Historia à la Première République espagnole, qu’il réédita dans une version augmentée en 1991 sous le titre Realidad y mito de la Primera República (« Réalité et Mythe de la Première République »)[104]. Dans cette étude, Jover se proposa d’analyser la vision stéréotypée et déformée que l’on avait de la Première République et de son principal épisode, la rébellion cantonale. Selon lui, l’« intense activité mythificatrice » de cette période avait été commencée par Emilio Castelar dans son discours prononcé aux Cortès le 30 juillet 1873, seulement deux semaines après que Pi y Margall fut remplacé par Salmerón. De fait, le discours fut diffusé sous forme de brochure à 200 000 exemplaires, une très grande quantité pour cette époque. Dans celui-ci, Castelar comparait la rébellion cantonale au socialisme et à la Commune de Paris, et le qualifiait de mouvement séparatiste — « une menace insensée à l’intégrité de la Patrie, à l'avenir de la liberté » — contraposant la condition d’Espagnol et celle de cantonal[105] :

« Je veux être espagnol et seulement espagnol ; je veux parler la langue de Cervantes ; je veux réciter les vers de Calderón ; […] je veux considérer comme mes parchemins de noblesse nationale l’histoire de Viriate et le Cid ; je veux porter sur les armoiries de ma Patrie les navires des Catalans qui conquirent l’Orient […] ; je veux être de toute cette terre, qui me semble encore étroite […] ; de toute cette terre ointe, sacrifiée par les larmes qui coutèrent à ma mère mon existence ; j’aime avec exaltation ma Patrie, et avant la liberté, avant la République, avant la fédération, avant la démocratie, j’appartiens à mon Espagne idolâtrée. »

En continuant la vision de Castelar, Manuel de la Revilla (es), professeur de littérature à l'Université centrale, considérait le fédéralisme comme quelque chose d'absurde dans les « nations déjà constituées » et qui répondait au livre de Pi et Margall Les Nationalités en affirmant que la mise en œuvre de la pratique du un pacte fédéral n’apporterait que « ruine et honte ».[106],[107] Cependant, la personne qui s’est le plus illustrée dans son attaque contre la République (fédérale) fut Marcelino Menéndez y Pelayo, qui écrivait dans son Historia de los hétérodoxos españoles[108]: « Une sorte de la république régnait ici... C'était une époque de désolation apocalyptique ; chaque ville devint un canton ; la guerre civile s'intensifia avec une intensité énorme ; [...] l'Andalousie et la Catalogne étaient, en fait, dans une indépendance anarchique; les fédéraux de Malaga furent détruits... ; à Barcelone, l'armée, indisciplinée et ivre, profanait les temples par d'horribles orgies ; les insurgés de Carthagène hissèrent le drapeau turc et commencèrent à se livrer à la piraterie à travers les ports sans défense de la Méditerranée ; partout les troglodytes des taifas surgissaient... »

Cependant, celui qui se distingua le plus dans ses attaques à la République fédérale fut Marcelino Menéndez y Pelayo, qui, dans son Historia de los heterodoxos españoles, écrivit :

« C’étaient des temps de désolation apocalyptique ; chaque ville se constituait en canton ; la guerre civile grandissait avec une intensité énorme ; […] l’Andalousie et la Catalogne étaient, de fait dans une indépendance anarchique ; les fédéraux de Malaga se détruisaient entre eux […] ; à Barcelone, l’armée, indisciplinée et ivre, profanait les temples avec de terribles orgies ; les insurgés de Carthagène arboraient le drapeau turc et commençaient à pratiquer la piraterie dans les ports sans défense de la Méditerranée ; partout surgissaient des petits royaumes de taïfas […]. »

Selon Jover, ces traits caractéristiques de l’image de la rébellion cantonale et de la République de 1873, que léguèrent ces auteurs à la postérité constituent, une déformation de la situation historique de référence « par une vision antagonique »[104] :