Occupation de la France par l'Allemagne pendant la Seconde Guerre mondiale

L'occupation allemande de la France pendant la Seconde Guerre mondiale, souvent nommée simplement l'Occupation, commence avec l'armistice du 22 juin 1940 et s'achève avec la libération progressive du territoire à partir de juin-août 1944 en France continentale, précédée par la libération de la Corse en octobre 1943.

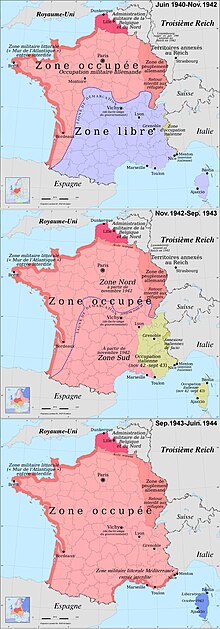

Durant cette période, du point de vue territorial, il résulte de la convention d'armistice (en particulier en ses articles 2 et 3)[1] que la France métropolitaine est divisée en deux parties par une ligne de démarcation, la zone occupée par les Forces armées du IIIe Reich au nord et la zone dite « libre » au sud[2]. La souveraineté française s'exerce sur l'ensemble du territoire[1],[2], y compris la zone occupée et l'Empire[2] qui demeurent sous l'autorité du gouvernement français dirigé par le maréchal Pétain, président du Conseil jusqu'au 10 juillet 1940, puis chef de l'État dans le cadre du régime de Vichy.

De fait, le pays se trouve inféodé à l'Allemagne nazie. Comme tous les pays occupés, la France fait l'objet d'un pillage économique, humain et territorial (annexion de facto de l'Alsace-Moselle). Le régime de Vichy, qui s'oriente rapidement vers une politique de collaboration, soutient la politique de lutte contre la Résistance et mène de manière autonome la persécution des Juifs, puis contribue à leur déportation en Allemagne et en Pologne. Cette situation de soumission s'accentue lorsque, en , la zone sud est occupée, à la suite du débarquement des Alliés en Afrique du Nord française (Maroc et Algérie).

La vie en France sous l'occupation allemande se caractérise par la pénurie et par la répression.

L'organisation allemande de l'occupation

La ligne de démarcation

Pour passer de la zone occupée à la zone libre, les Français doivent franchir la ligne de démarcation, véritable « frontière intérieure » gardée par les soldats allemands, soit de façon officielle en obtenant très difficilement un Ausweis (carte d'identité) ou un Passierschein (laissez-passer) auprès des autorités d'occupation ; soit clandestinement par l'intermédiaire d'un « passeur » lié aux nombreux réseaux de résistance.

Les zones spéciales

Très vite, par ailleurs, l'Allemagne viole le traité d'armistice en annexant les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle : les départements alsaciens sont alors fusionnés pour former le CdZ-Gebiet Elsass et le département de la Moselle est converti sous la forme du CdZ-Gebiet Lothringen.

Une zone interdite de 15 à 20 km de largeur, est mise en place le long des côtes de la Manche et de l'Atlantique de la frontière belge à la frontière espagnole et soumis à des restrictions pour les gens qui n'y résident pas habituellement et à une liberté de circulation très restreinte pour les résidents.

Dans les départements du Nord-Est, est définie une zone interdite au retour des gens partis en 1940.

L'administration de l'occupation

Dans la zone occupée, les départements du Nord et du Pas-de-Calais relève du commandement allemand de Bruxelles (Militärbefehlshaber in Belgien, MBB), les autres du commandement de Paris (Militärbefehlshaber in Frankreich, MBF), avec cinq districts (Bezirke) :

- le Grand Paris (Gross Paris) ;

- le district A (état-major à Saint-Germain-en-Laye) ;

- le district B (Angers) ;

- le district C (Dijon) ;

- le district de Bordeaux (supprimé en 1942 et rattaché à Angers).

Au-dessous des districts, une Feldkommandantur est installée dans chaque département et une Kreiskommandantur dans un certain nombre de sous-préfectures.

Troupes d'occupation et forces allemandes de police

Les troupes d'occupation sont d'environ 40 000 hommes (cet effectif n'inclut pas les troupes basées sur le Mur de l'Atlantique et le long de la Manche).

Les forces de police allemandes sont : la Feldgendarmerie (6 000) et la Geheime Feldpolizei (GFP, environ 1 000 personnes), qui a un commissariat dans chaque département, à quoi s'ajoute le service de renseignement de l'armée, l'Abwehr, présent dans les chefs-lieux de district. Dès 1940, une antenne du RSHA ou Sipo-SD dirigée par Helmut Knochen est installée à Paris (20 personnes), contrevenant au traité d'armistice, puisqu'il s'agit d'une force non militaire.

En 1942, vu l'accentuation de la Résistance, la police est réorganisée : la GFP est supprimée et transférée au RSHA ; Helmut Knochen reste chef de la Sipo-SD pour la France, mais au-dessus de lui est nommé Karl Oberg, chef suprême de la SS et de la police[3]. Oberg prend ses fonctions à Paris le . C'est à partir de là qu'on peut parler de la présence de la Gestapo en France (Bureau IV de la Sipo-SD).

À partir de novembre 1942

Économie : les pénuries

La vie des Français a d'abord été marquée par les pénuries. Elles s'expliquent par différents éléments :

- la pénurie de main d'œuvre (un million et demi de Français sont prisonniers en Allemagne) et de sources d'énergie (charbon, électricité) affectent la production ;

- les réquisitions allemandes en diminuent la part disponible pour les Français ;

- la désorganisation des transports et le blocus allié aggravent la situation ;

- Des locomotives, des camions, des chevaux de trait partaient en grand nombre vers l'Allemagne.

Le manque de nourriture

Les problèmes de ravitaillement touchent rapidement les magasins français qui manquent de tout. Face à ces difficultés de la vie quotidienne, le gouvernement répond en instaurant les cartes de rationnement et autres tickets d'alimentation avec lesquels on pouvait se procurer les produits de première nécessité alimentaire (pain, viande, poisson, sucre, matières grasses, etc…) ou non-alimentaires (produits ménagers, vêtements, etc…). Même le tabac et le vin furent rationnés. Chaque Français était classé par catégorie en fonction de ses besoins énergétiques, de l'âge, du sexe et de l'activité professionnelle de la personne. Chacun recevait alors la ration en rapport à la catégorie à laquelle il appartenait[4].

La faim sévissait surtout en ville et affectait les plus jeunes. Les files d'attente s'allongeaient devant les boutiques qui devaient même parfois fermer sur ordre administratif quelques jours par semaine. À défaut de viande et d'autres aliments, on se nourrissait de légumes peu prisés à l'époque, comme le rutabaga et le topinambour. Les produits tels que le sucre ou le café sont remplacés par des succédanés : les ersatz (comme la chicorée qui remplace le café, la saccharine se substitue au sucre).

Cependant, certains Français (souvent commerçants) tiraient parti du marché noir pour vendre des aliments sans tickets mais à des prix très élevés. Les vols et le troc étaient aussi des pratiques fréquentes durant cette période de privations et d’abstinence.

La manifestation de la rue de Buci du 31 mai 1942 est une tentative de la Résistance pour lutter contre ce rationnement.

Le manque de matières premières

En 1939, la consommation de carburant en France était de 3 millions de tonnes, tandis que la production métropolitaine était de 50 000 tonnes. Après l'armistice du 22 juin 1940, il ne restait que 200 000 tonnes en réserve. La mise en service de gazogènes permit la réduction de la consommation, durant l'Occupation allemande, à environ un quart de celle avant-guerre.

Là aussi, des ersatz remplacèrent plusieurs produits devenus rares : le gazogène à la place de l'essence, le buna en remplacement du caoutchouc... Le cuir faisant également défaut, les semelles des chaussures étaient en bois.

Les finances

La Convention d'armistice franco-allemande signée le 22 juin 1940 prévoyait, en son article 18, les stipulations suivantes : « les frais d'entretien des troupes d'occupation allemandes sur le territoire français seront à la charge du gouvernement français ». La somme journalière est fixée à 400 millions de francs. En janvier 1941, elle est ramenée à 300 millions, soit 109 milliards portés au service de la dette à la fin de l'année 1941. En 1942, le Trésor public émet une note évaluant à 285,5 milliards de francs le montant des paiements effectués en direction de l'Allemagne, à savoir : 109,5 milliards de frais d’occupation, 6 milliards de frais de logement, 50 milliards d'avance pour la compensation et 120 milliards de dépenses de services financiers.

Les premières conséquences de cette charge exorbitante sont une augmentation des prix alimentaires (multipliés par 4 entre 1940 et 1943)[5].

Les transports

L'occupant réquisitionne les locomotives, les camions, les chevaux et la production de camions des usines françaises partait presque en totalité vers l'Allemagne.

La continuation de la guerre

Malgré l’armistice, la guerre continue, et l’armée allemande présente en France est la cible des Alliés.

Les bombardements

Avec entre 57 000 et 60 000 victimes et 520 000 tonnes de bombes déversées, la France est, après l'Allemagne, le second pays le plus touché par les bombardements alliés de 1940 à 1945 sur le Front de l'Ouest[6]. Ceux-ci sont particulièrement intenses entre mars et août 1944, avec la préparation, l'exécution, et le prolongement de l'opération Overlord, avec en particulier le bombardement du 26 mai 1944, visant plusieurs villes de l'ex-zone libre, puis le Bombardement de Normandie avant le jour-J et pendant la bataille qui suit.

Le couvre-feu et la défense passive

Afin de tenter de prémunir au maximum la population des bombardements, la défense passive prend de nombreuses mesures de protection notamment par l'instauration d'un couvre-feu.

Ainsi, l'organisation fournissait aux habitants des tissus de coton bleu marine qui permet d'occulter les fenêtres si on ne peut fermer les volets. Dans les trains, les ampoules sont peintes en bleu. Tout ceci afin d'empêcher aux bombardiers alliés de pouvoir facilement repérer leurs cibles la nuit tombée.

Des sirènes d'alerte (voir Alerte aux populations) annoncent préalablement l'approche des escadrilles de bombardiers, ce qui permet aux civils de se réfugier dans des abris souterrains (caves, métro…).

L'autre effet du couvre-feu est de tenter de limiter les activités clandestines liées notamment à la résistance (sabotage, parachutage…) qui ont lieu souvent la nuit. Ainsi, les sorties nocturnes sans autorisation sont interdites sous peine d'être arrêté.

Le STO

Pour contenter les besoins de main-d'œuvre du Troisième Reich dont les soldats se trouvent au front ou dans les territoires occupés, le régime de Vichy doit fournir à l'occupant 150 000 ouvriers qualifiés nécessaires au bon fonctionnement de l'industrie de guerre allemande, contre la libération de 50 000 prisonniers de guerre français retenus en Allemagne. Une propagande est donc instaurée, comme celles glorifiant le « sacrifice » du soldat allemand devenu l’ultime rempart contre le bolchévisme (« Ils donnent leur sang - Donnez votre travail pour sauver l'Europe du Bolchévisme » dit une célèbre affiche de l’époque incitant les candidats à partir travailler volontairement outre-Rhin). Cette « relève » s'étant soldée par un échec, le régime de Vichy utilise alors la contrainte en instituant le STO : « Service du travail obligatoire » à la place du service militaire, ce qui conduit de nombreux jeunes réfractaires à rejoindre les maquis.

L'école

Les enfants doivent chanter Maréchal, nous voilà ! Le portrait de Philippe Pétain trône sur les murs des classes, créant ainsi un culte de la personnalité en la personne du maréchal. La propagande est présente jusque dans l'éducation pour former les jeunes aux idées du nouveau régime de Vichy.

Cependant, contrairement à d'autres pays occupés, comme la Pologne où les élites enseignantes sont liquidées, il n'y a pas de reprise en main idéologique, comme des mutations ou des emprisonnements d'enseignants, sauf en ce qui concerne les enseignants juifs, francs-maçons, communistes, résistants, dont bon nombre sont révoqués, ou emprisonnés et, pour certains d'entre eux, exécutés. Globalement, les programmes ne sont pas modifiés. Dans le secteur privé catholique, de nombreux chefs d'établissements cachent des enfants juifs en les scolarisant jusqu'à la fin de la guerre.

Les populations victimes de discriminations et persécutées

Les Juifs

Dès le début de l’occupation, le régime de Vichy qui est désireux de garder le contrôle de l'administration des Juifs français, édicte un Statut des Juifs assez proche de celui pris en zone occupée par les Allemands. En particulier, il les oblige à se faire recenser, leur interdit de travailler dans certains secteurs sensibles comme la presse, la fonction publique, l'enseignement... Quelques-uns sont laissés en fonction avec un emploi contractuel, ou reclassés dans des services moins visibles. Le port de l'étoile jaune ne leur est pas imposé, mais tous les papiers d'identité doivent porter la mention « JUIF », « un tampon à l'encre rouge de 1,5 centimètres de large sur 3,5 de long »[7]. De plus, on retire la nationalité française aux naturalisés depuis 1928, ce qui permet de déclarer « apatrides » ces ex-français.

En zone occupée, les lois allemandes obligent les Juifs à porter l'étoile jaune. À Paris, ils sont également contraints d’emprunter la dernière voiture du métro.

Puis, les rafles organisées par les services et les forces allemandes, avec l'aide de la police française, se succèdent, d'abord en zone occupée, puis en 1942 en zone libre après l'invasion de celle-ci par les forces d'occupation allemande. Au total, 75 000 Juifs, soit le quart de la population israélite présente en France à la veille de la guerre, disparaissent dans les camps de la mort nazis.

L'internement des « nomades »

Les groupements de travailleurs étrangers

Les étrangers ou naturalisés récents, toujours indésirables pour le gouvernement (selon la catégorie créée par la Troisième République), sont regroupés dans des camps d’internement ou assignés à résidence. Certains doivent travailler dans les groupements de travailleurs étrangers.

La Résistance

Lors de la signature de l'armistice, certains Français répondent à l’appel du 18 juin lancé par le général de Gaulle sur les ondes de la BBC appelant à l’organisation de la Résistance. Beaucoup d’entre eux sont contraints d’opter pour la clandestinité afin de continuer leurs activités qui revêtaient plusieurs formes :

- recueil et transmission de renseignements ;

- sabotage (voies ferrées, lignes téléphoniques, etc.) ;

- assassinat d’officiers et de soldats allemands, ainsi que de collaborateurs ;

- soutien logistique aux aviateurs alliés parachutés ;

- organisation de filières d’évasion ou de passage des frontières (y compris la Ligne de démarcation) ;

- fabrication de faux papiers ;

- édition de journaux clandestins.

Le lien entre la France libre et la résistance intérieure se fait par le biais d’émissions de radio émises par la BBC (Radio Londres), comme « Les Français parlent aux Français » (diffusant des messages codés) ou « Honneur et Patrie ».

La collaboration

Des Français choisissent de collaborer avec l'ennemi, des écrivains, des chanteurs, des acteurs et hommes politiques rejoignent ce camp.

Journaux et radios

La plupart des journaux sont contrôlés par les services de la censure, quelques journaux clandestins arrivent à être publiés et distribués sous le manteau, d'autres journaux choisissent ouvertement la collaboration, écrivant une page noire de l'histoire de la presse écrite. Lors de la défaite, le journal le Figaro avait déplacé sa rédaction de Paris en zone non-occupée et s'établit après Bordeaux et Clermont-Ferrand à Lyon. Il suspend définitivement sa parution lors de l'occupation de la zone libre par les Allemands en novembre 1942.

La radio est aussi contrôlée par le régime de Vichy (Radio-Paris, la Radiodiffusion nationale dont Radio Vichy), il n'y a pas d'émetteurs clandestins (installation trop lourde à mettre en place et trop facilement repérable). Le contrôle de l'édition se réalise aussi au travers de la répartition du peu de papier disponible au travers du Comité d'organisation des industries, arts et commerces du livre (COIACL).

Parallèlement à ce contrôle des médias, le régime de Vichy met en place en novembre 1940 le SCT, Service des contrôles techniques (descendant du Cabinet noir) comptant jusqu'à 5 000 fonctionnaires chargés de surveiller les Français de la France libre à travers leurs correspondances et leurs communications téléphoniques[8].

L'épuration

Les villes

Les campagnes

Bibliographie

Ouvrages fondamentaux

- Jean-Luc Leleu (dir.), Françoise Passera (dir.), Jean Quellien (dir.), Michel Daeffler (cartographie) et Guillaume Balavoine (cartographie) (préf. Jean-Pierre Azéma), La France pendant la seconde guerre mondiale [atlas historique, Paris, Fayard Ministère de la défense, , 333 p. (ISBN 978-2-213-65461-4, OCLC 608623712)

- Jean-Pierre Azéma, De Munich à la libération, 1938-1944, Paris, Seuil, coll. « Nouvelle histoire de la France contemporaine » (no H14), , 412 p. (ISBN 978-2-020-05215-3, OCLC 767749252)

Ouvrages généraux

- Henri Amouroux, La vie des français sous l'occupation, Fayard, coll. « J'ai Lu », , 376 p. (OCLC 230329815)

- Henri Amouroux, La Grande Histoire des Français sous l'Occupation, 10 volumes, Éditions Robert Laffont, Paris, 1975-1993.

- Philippe Burrin, La France à l'heure allemande : 1940-1944, Paris, Seuil, coll. « Univers historique », , 559 p. (ISBN 978-2-020-18322-2, OCLC 797537596) (édition de poche, 1997).

- Pierre Laborie, Les Français des années troubles : de la guerre d'Espagne à la libération, Paris, Desclée De Brouwer, coll. « Histoire », (réimpr. 2003), 265 p. (ISBN 978-2-220-04900-7, OCLC 237669479)

- Pierre Laborie, Les Français sous Vichy et l'Occupation, Toulouse, Milan, coll. « @Essentiels » (no 225), , 63 p. (ISBN 978-2-745-90800-1, OCLC 265035061)

- Henry Rousso, Les Années noires : vivre sous l'Occupation, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes / Histoire » (no 156), , 192 p. (ISBN 978-2-070-53217-9, OCLC 180171002)

Ouvrages thématiques

- Olivier Barrot et Raymond Chirat, La vie culturelle dans la France occupée, Paris, Gallimard, coll. « Découvertes » (no 548), , 159 p. (ISBN 978-2-070-35821-2, OCLC 495405595).

- Stéphanie Debray, La vie culturelle sous l'Occupation, Paris, Perrin, , 407 p. (ISBN 978-2-262-01758-3, OCLC 638818764)

- Andrew Knapp, Les Français sous les bombes alliées : 1940-1945, Paris, Tallandier, , 591 p. (ISBN 979-1-021-00461-0, OCLC 911138224).

- Pierre Laborie, L'opinion française sous Vichy, Paris, Seuil, coll. « L'Univers Historique », , 405 p. (ISBN 978-2-020-12072-2, OCLC 878657020)

- Jean Eparvier, À Paris sous la botte des nazis, Paris, Éditions Raymond Schall, 1944, 29 p[9].

- Aurélie Luneau, Jeanne Guérout et Stefan Martens, Comme un Allemand en France : lettres inédites sous l'Occupation, 1940-1944, Paris, L'Iconoclaste, , 300 p. (ISBN 979-1-095-43820-5, OCLC 959918067).

- Olivier Sierra, L'Ouest occupé : 1940-1944 : photographies privées inédites, Bayeux, OREP éditions, , 431 p. (ISBN 978-2-815-10341-1, OCLC 999880019).

En anglais

- Robert Paxton, La France de Vichy 1940-1944 [« Vichy France Old guard and new ordre, 1940-1944 »], Paris, Éditions du Seuil, coll. « Points Histoire », , 475 p. (ISBN 978-2-020-39210-5, OCLC 255648941).

- (en) Robert Gildea, Marianne in chains : daily life in the heart of France during the German occupation, New York, Picador/Metropolitan Books, , 507 p. (ISBN 978-0-312-42359-9, OCLC 55677492)

Témoignages et œuvres de fiction

- Marcel Aymé, Uranus (1948), roman sur les derniers mois de l'Occupation.

- Jean-Louis Bory, Mon village à l'heure allemande, roman, prix Goncourt 1945.

- Jean-Louis Curtis, Les Forêts de la nuit, roman, prix Goncourt 1947, sur les derniers mois de l'Occupation.

- Jean Dutourd, Au bon beurre, roman satirique qui traite des problèmes de pénurie alimentaire.

- Irène Némirovsky, Suite française 2004, Prix Renaudot 2004

- Gertrude Stein, Les Guerres que j'ai vues, sur la vie de Gertrude Stein réfugiée dans un village du Bugey pendant l'Occupation.

- Vercors, Le Silence de la mer, 1942, nouvelle.

- Georges Mathieu, La Sorbonne en guerre (1940-1944) suivi de Journal de la Libération de Versailles, Paris, L’Harmattan, 2011. Témoignage d’un professeur à la Sorbonne, Versaillais, mort en 1948, mais publié seulement récemment.

- César Fauxbras, Le théâtre de l'occupation : journal, 1939-1944, Paris, Allia, , 222 p. (ISBN 978-2-844-85430-8, OCLC 795448011).

- Jacques Nougier, Histoires de Jef ou Les marrons d'Inde du Maréchal, Marseille, Libres d'écrire, , 209 p. (ISBN 978-2-376-92000-7, OCLC 993102014)

Filmographie

Documentaires

- Le Temps des doryphores (1967), documentaire réalisé par Dominique Rémy et Jacques de Launay

- Tu moissonneras la tempête (1968), documentaire réalisé par Raymond Léopold Bruckberger

- Le Chagrin et la Pitié, documentaire de Marcel Ophüls (1969), sur la vie des Français sous l'Occupation allemande, qu'ils soient résistants, simples profiteurs, pétainistes, ou collaborateurs.

- L'Œil de Vichy, documentaire réalisé par Claude Chabrol (1993), à partir d'extraits de la propagande du régime de Vichy.

Œuvres de fiction

- Le Silence de la mer, film de Jean-Pierre Melville (1947), d'après la nouvelle de Vercors, avec Nicole Stephane et Howard Vernon.

- La Traversée de Paris, film de Claude Autant-Lara (1956), avec Jean Gabin et Bourvil.

- La Ligne de démarcation, film de Claude Chabrol (1966).

- Le Vieil Homme et l'Enfant, film de Claude Berri (1967), d'après ses propres souvenirs, avec Michel Simon.

- L'Armée des ombres, film de Jean-Pierre Melville (1969).

- Lacombe Lucien, film de Louis Malle (1974).

- Le Vieux Fusil, film de Robert Enrico (1975).

- Le Dernier Métro, film de François Truffaut (1980).

- Au revoir les enfants, film de Louis Malle (1987).

- Uranus, film de Claude Berri (1990), d'après le roman de Marcel Aymé, avec Gérard Depardieu, Jean-Pierre Marielle et Philippe Noiret.

- Monsieur Batignole, film de Gérard Jugnot (2002), avec Gérard Jugnot et Jules Sitruk.

- Suite française (2014), inspiré du roman du même nom d'Irène Némirovsky. Il offre un point de vue féminin sur la Seconde Guerre mondiale et l'Occupation.

Annexes

Articles connexes

- Régime de Vichy

- Philippe Pétain

- Révolution nationale

- Collaboration en France

- Résistance intérieure française

- Résistance en Alsace et en Moselle annexées

- Europe sous domination nazie

- Paris sous l'Occupation allemande

- Annexion de la Moselle (1940)

- Annexion de l'Alsace (1940)

- Gestapo

- Zone d'occupation italienne en France

- Occupation allemande de la Belgique pendant la Seconde Guerre mondiale

- Mon village à l'heure allemande

- La Grande Histoire des Français sous l'occupation

Liens externes

- « On chantait quand même ! », chansons sous l'Occupation, Hall de la Chanson.

- « Pénurie dans la France occupée », coupures de presse.

- Tickets et cartes de rationnement

- « Vie quotidienne sous l'Occupation », Histoire en question.

- Deux récits de résistants faits prisonniers, l'un en région parisienne, l'autre en Picardie.

- « La guerre vue par un enfant », témoignage d'une enfance à Belleville-sur-Meuse.

Notes et références

- Texte de la convention d'armistice, sur le site de l'université de Perpignan.

- Pierre Miquel, La Seconde guerre mondiale, Paris, Fayard, , 645 p. (ISBN 978-2-213-01822-5, OCLC 906495085), p. 153-154. ; rééd. Club France Loisirs, Paris, 1987.

- Höherer SS- und Polizeiführer (HSSPF).

- « France 39-45 Le rationnement en France pendant la Deuxième Guerre mondiale », sur www.nithart.com (consulté le ).

- Indice base 100 en 1938, calcul publiés par France-Illustration, n° 64, 21 juillet 1946.

- Centre d'études d'histoire de la défense, « Les bombardements alliés sur la France durant la Seconde Guerre Mondiale – Stratégies, bilans matériels et humains », présentation du colloque du 6 juin 2007, consulté le 5 novembre 2009.

- André Kaspi, Les Juifs pendant l'Occupation, Paris, Éd. du Seuil, , 422 p. (ISBN 978-2-020-31210-3, OCLC 222312818), p. 99.

- Antoine Lefébure, Conversations secrètes pendant l'occupation, Tallandier, , 384 p. (lire en ligne).

- Cf. notice BnF : FRBNF34217345.