Queaux

| Queaux | |||||

Les bords de Vienne. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Nouvelle-Aquitaine | ||||

| Département | Vienne | ||||

| Arrondissement | Montmorillon | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Vienne et Gartempe | ||||

| Maire Mandat |

Gisèle Jean 2020-2026 |

||||

| Code postal | 86150 | ||||

| Code commune | 86203 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Caïocains, Caïocaines | ||||

| Population municipale |

546 hab. (2021 |

||||

| Densité | 10 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 46° 19′ 40″ nord, 0° 40′ 07″ est | ||||

| Altitude | Min. 72 m Max. 160 m |

||||

| Superficie | 52,64 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Commune hors attraction des villes | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de Lussac-les-Châteaux | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Vienne

Géolocalisation sur la carte : Nouvelle-Aquitaine

| |||||

| Liens | |||||

| Site web | queaux.fr | ||||

| modifier |

|||||

Queaux (prononcé [ko]) est une commune du Centre-Ouest de la France, située dans le département de la Vienne en région Nouvelle-Aquitaine.

Géographie

Queaux est une commune rurale.

Les citoyens de Queaux sont nommés les Caïocains et les Caïocaines.

Queaux est la seule commune de ce nom en France. Son étymologie est incertaine. Elle viendrait du mot latin Collem signifiant colline, le choix de ce nom s'expliquant par la réalité géographique, ou d'un homme latin appelé Colus (selon le dictionnaire étymologique des noms de lieux en France - Dauzat). Certains affirment[Qui ?] que Queaux serait la contraction de « que d'eaux », le site étant situé en bord de Vienne et possédant de nombreux cours d'eau, ruisseaux, étangs et sources. Ces dernières sont nombreuses en effet à descendre le long des pentes, notamment celle du bourg, belle et abondante, qui parvient jusqu'à la fontaine où les femmes venaient autrefois laver leur linge.

Localisation

La commune est située aux confins de la Marche et du Poitou, sur les derniers contreforts du Massif central, en bordure de la vallée de la Vienne.

Queaux est situé à 38 km au sud-est de Poitiers la plus grande ville des environs.

La commune est proche du parc naturel régional de la Brenne.

Communes limitrophes

Géologie et relief

La région de Queaux présente un paysage de plaines vallonnées plus ou moins boisées, de vallées et de bocages.

Le terroir se compose[1] :

- de bornais pour 60 % et de terres de brandes pour 36 % situées sur les plateaux du seuil du Poitou ;

- de vallées étroites et encaissées et de terrasses alluviales.

Hydrographie

La commune est traversée par 19 km de cours d'eau dont le principal est la Vienne sur une longueur de 6 km.

La commune a subi des inondations et des coulées de boues en , lors de l’hiver 1992-1993, en et au printemps 2010[2].

Climat

Le climat qui caractérise la commune est qualifié, en 2010, de « climat océanique altéré », selon la typologie des climats de la France qui compte alors huit grands types de climats en métropole[3]. En 2020, la commune ressort du même type de climat dans la classification établie par Météo-France, qui ne compte désormais, en première approche, que cinq grands types de climats en métropole. Il s’agit d’une zone de transition entre le climat océanique, le climat de montagne et le climat semi-continental. Les écarts de température entre hiver et été augmentent avec l'éloignement de la mer. La pluviométrie est plus faible qu'en bord de mer, sauf aux abords des reliefs[4].

Les paramètres climatiques qui ont permis d’établir la typologie de 2010 comportent six variables pour les températures et huit pour les précipitations, dont les valeurs correspondent à la normale 1971-2000[Note 1]. Les sept principales variables caractérisant la commune sont présentées dans l'encadré ci-après.

|

Avec le changement climatique, ces variables ont évolué. Une étude réalisée en 2014 par la Direction générale de l'Énergie et du Climat[7] complétée par des études régionales[8] prévoit en effet que la température moyenne devrait croître et la pluviométrie moyenne baisser, avec toutefois de fortes variations régionales. Ces changements peuvent être constatés sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Le-Vigeant », sur la commune du Vigeant, mise en service en 1991[9] et qui se trouve à 11 km à vol d'oiseau[10],[Note 4], où la température moyenne annuelle est de 12,2 °C et la hauteur de précipitations de 776,9 mm pour la période 1981-2010[11]. Sur la station météorologique historique la plus proche[Note 5], « Poitiers-Biard », sur la commune de Biard, mise en service en 1921 et à 39 km[12], la température moyenne annuelle évolue de 11,5 °C pour la période 1971-2000[13] à 11,7 °C pour 1981-2010[14], puis à 12,2 °C pour 1991-2020[15].

Voies de communication et transports

Les gares ou haltes ferroviaires les plus proches sont situées :

- à Lussac-les-Châteaux à 9,6 km.

- à Montmorillon à 18,8 km.

- à Lathus à 22,9 km.

- à Mignaloux-Nouaillé à 29,6 km.

L'aéroport le plus proche est l'aéroport de Poitiers-Biard situé à 40 km.

Urbanisme

Typologie

Queaux est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 6],[16],[17],[18]. La commune est en outre hors attraction des villes[19],[20].

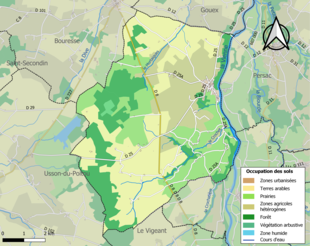

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (78,2 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (78,3 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : terres arables (38,3 %), prairies (22,3 %), forêts (19,4 %), zones agricoles hétérogènes (17,6 %), eaux continentales[Note 7] (1 %), zones urbanisées (0,9 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (0,5 %)[21].

L'IGN met par ailleurs à disposition un outil en ligne permettant de comparer l’évolution dans le temps de l’occupation des sols de la commune (ou de territoires à des échelles différentes). Plusieurs époques sont accessibles sous forme de cartes ou photos aériennes : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie

Le nom du bourg proviendrait d'un mot du bas latin : collium, forme tardive de collem qui signifie colline (le choix de ce nom s'explique par la réalité géographique[22]) ou d'un propriétaire gallo-romain appelé Colus[23].

Histoire

Du fait de sa position sur la vallée de la Vienne et de l'important réseau hydrographique, l'histoire de Queaux commence dès l'époque préhistorique. Le site du bourg actuel servit d'abris, plusieurs grottes se trouvant au lieu-dit Sous Roches. Des outils en pierre polie et taillée, des haches, des racloirs, des amphores et de très belles flèches ont été découvertes.

Le bourg a été construit au bord de la Vienne sur le flanc d'une colline. À l'époque gallo-romaine, le village se trouvait à l'intersection de plusieurs voies dont quelques rues gardent le souvenir. La plus importante reliait Poitiers à Limoges et traversait la Vienne au lieu-dit Chez Renard. Il y a encore quelques décennies, un passeur permettait aux personnes de traverser la rivière en bateau. L'édifice le plus important de cette période sont les thermes mis à jour à la fin du XIXe siècle lors de la construction de l'école. La présence de bâtiments gallo-romains est également attestée sur plusieurs lieux de la commune par des tuiles à rebord et des céramiques, en particulier aux lieux-dits En Cloux et la Pommeraie. Deux sites aux noms évocateurs gardent encore leur mystère : la Motte qui conserve des traces d'une construction militaire entourée d'un large fossé rempli d'eau, sans doute une motte féodale, et la Châtre présentant des structures défensives qui remonteraient à l'époque gallo-romaine ou au haut Moyen Âge.

La vallée de la Vienne constituant une voie stratégique entre le Nord et le Sud, on note la présence de nombreux châteaux liés à de grandes familles seigneuriales : Les Taveau à Fougeret, Les Chauvelin à Beauregard, Les Blom puis les Feydeau à Ressonneau et surtout les Frottier à la Messelière. Les droits féodaux des Frottier s'étendaient sur les fiefs de Chamousseau et au-delà de la paroisse de Queaux. Le château de La Messelière est demeuré jusqu'à nos jours dans la même famille. Ces châteaux ne sont pas ouverts au public mais peuvent être admirés de l'extérieur.

L'église dédiée à Saint Martin atteste d'une évangélisation sans doute précoce. La croix hosannière qui s'y trouvait a été transférée dans le cimetière actuel. L'église appartenait depuis au moins le XIe siècle à l'abbaye de Charroux qui possédait également le prieuré bénédictin de Grand-Chaume. Au XVe siècle est créé le couvent des cordeliers de la Rallerie, cas exceptionnel d'une maison de l'Observance située hors d'une ville. Si la paroisse faisait partie de l'archiprêtré de Lussac qui avait à sa tête le curé de Moussac, elle appartenait du point de vue civil à la châtellenie de Lussac et non de Calais (L'Isle-Jourdain) contrairement aux autres villages du canton actuel. En 1966, la paroisse est rattachée à Bouresse et devient la seule du canton à ne pas faire partie du secteur pastoral Vienne-Limousine.

Queaux se caractérise également par ses nombreux moulins. Le ruisseau du Crochet n’en comptait pas moins de treize depuis Ressonneau jusqu’au Bies, la Vienne cinq, un dernier se trouvant à la Taupelle sur le ruisseau de Mortaigues. Actuellement, ces moulins ne fonctionnent plus et bon nombre sont malheureusement tombés en ruine.

Les amateurs d’histoire pourront découvrir la vie quotidienne des Caïocains au début du XXe siècle à travers une promenade rythmée par des panneaux comprenant photos et explications. Cette balade intitulée « l’histoire au fil des rues » part de l’église (plan sur la place), emmène le visiteur à travers tout le bourg pour le conduire jusqu’à la plage[24].

Politique et administration

Liste des maires

Instances judiciaires et administratives

La commune relève du tribunal d'instance de Poitiers, du tribunal de grande instance de Poitiers, de la cour d'appel de Poitiers, du tribunal pour enfants de Poitiers, du conseil de prud'hommes de Poitiers, du tribunal de commerce de Poitiers, du tribunal administratif de Poitiers et de la cour administrative d'appel de Bordeaux, du tribunal des pensions de Poitiers, du tribunal des affaires de la Sécurité sociale de la Vienne, de la cour d’assises de la Vienne.

Services publics

Les réformes successives de La Poste ont conduit à la fermeture de nombreux bureaux de poste ou à leur transformation en simple relais. Toutefois, la commune a pu maintenir une agence postale communale.

La mairie est ouverte tous les jours sauf le samedi et toute l'année.

L'école publique de Queaux est dans un regroupement pédagogique avec Gouex et Persac.

Politique environnementale

Queaux est la seule commune du Sud Vienne à avoir refusé l'implantation de la centrale nucléaire de Civaux[réf. nécessaire], et à ne pas en accepter par conséquent les crédits, et elle a refusé le projet d'éoliennes proposé bien que souhaitant une transition écologique.[réf. nécessaire].

Queaux se déclare volontiers zone hors AGCS et anti OGM. Ces positions ne sont pas celles des villages alentour.

Population et société

Démographie

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[28]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2008[29].

En 2021, la commune comptait 546 habitants[Note 8], en augmentation de 11,89 % par rapport à 2015 (Vienne : +1,03 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

En 2008, selon l’INSEE, la densité de population de la commune était de 11 hab./km2, 61 hab./km2 pour le département, 68 hab./km2 pour la région Poitou-Charentes et 115 hab./km2 pour la France.

Les dernières statistiques démographiques pour la commune ont été fixées en 2009 et publiées en 2012. Il ressort que la mairie administre une population totale de 619 personnes. À cela il faut soustraire les résidences secondaires (18 personnes) pour constater que la population permanente sur le territoire de la commune est de 601 habitants.

Enseignement

La commune de Queaux est associée aux communes de Gouex et de Persac dans le cadre d'un regroupement pédagogique intercommunal. Les classes sont donc réparties sur les trois communes. Les enfants de maternelle et de CP sont à Persac, ceux de CE1 et CE2 à Queaux, ceux de CM1 et CM2 à Gouex. Ce regroupement compte environ 130 élèves pour cinq classes.

L'école de Queaux est située derrière la mairie et compte 30 élèves de CE1 et CE2.

Les activités périscolaires garderie et activités sont gratuites.

La commune de Queaux dépend de l'académie de Poitiers et son école primaire dépend de l'inspection de circonscription de Montmorillon.

Économie

Tourisme

Le tourisme est une des deux premières activités économiques de la Commune. Situé à flanc de collines, en bords de Vienne, Queaux bénéficie d'une situation privilégiée et d'atouts importants pour un tourisme axé à la fois sur la nature et la culture.

Dotée de plus de 100 km de sentiers de randonnées balisés par le syndicat mixte du Pays Montmorillonnais, Queaux a développé le tourisme vert en lien avec le pays Montmorillonais autour de trois sentiers : les Côteaux des Fadets, le Goberté, le Ptit'crochet. Ce sont plus de 7 000 visiteurs par an qui découvre les charmes de la vallée de la Vienne.

Queaux est doté d'une plage en bords de Vienne connue pour ses fêtes nautiques et désormais son festival d'été depuis 2014.

L'hébergement touristique comprend à la fois le camping municipal du Renard (avec un hébergement atypique de lodges équipés à louer) et de nombreux gites classés.

Queaux est également un village d'artistes. Peintres, photographes, sculpteurs, musiciens habitent le village ou viennent travailler à la résidence d'artistes située au cœur du bourg.

Agriculture

Selon la direction régionale de l'Alimentation, de l'Agriculture et de la Forêt de Poitou-Charentes[32], il n'y a plus que 24 exploitations agricoles en 2010 contre 49 en 2000. Les surfaces agricoles utilisées ont diminué et sont passées de 3 207 hectares en 2000 à 2 991 hectares en 2010 dont 630 sont irrigables. 56 % sont destinées à la culture des céréales (blé tendre et maïs essentiellement et un peu d'orge), 23 % pour les oléagineux (colza et tournesol à parts égales), 11 % pour le fourrage et 3 % restent en herbes. En 2000, 4 hectares (0 en 2010) étaient consacrés à la vigne[32].

L'élevage d'ovins a connu une forte baisse : 6 656 têtes en 2000 répartis sur 29 fermes contre 2 072 têtes en 2010 répartis sur 11 fermes[32]. Cette évolution est conforme à la tendance globale du département de la Vienne. En effet, le troupeau d’ovins, exclusivement destiné à la production de viande, a diminué de 43,7 % de 1990 à 2007[33]. Toutefois, Queaux abrite encore un des troupeaux les plus importants du département qui, en 2011, comptait 214 000 moutons[34].

Les élevages de bovins et de volailles ont disparu au cours de cette décennie[32]. Un élevage de volailles existe sur la commune ainsi qu'un maraicher bio.

Commerce

La maison de Pays, dite maison d’Art et du Terroir, commercialise lors des vacances de Noël et l'été des produits des artisans et producteurs locaux, avec essentiellement une mission de promotion des circuits courts[35].

En 2009, selon l'INSEE, il reste toujours quelques commerces : une boulangerie, une coiffeuse, un restaurant-bar, un garagiste et un boucher traiteur ambulant.

Emploi

Le taux de chômage est de 12,2 % en 2010.

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

Patrimoine civil

- Le Château de Fougeret. Il domine la vallée de la Vienne. Il est situé en haut d'une falaise de 38 m. Les archives citent le lieu dès 1337. Sous le Second Empire, une campagne de restauration lui donne son aspect actuel. Il garde cependant des éléments médiévaux. Fougeret fut, jusqu'à la Révolution, un lieu de haute-justice. Son intérieur est très sophistiqué. Il répond aux styles néo-gothique et éclectique, propres au XIXe siècle, notamment avec ses escaliers "à la Chambord", ses fresques et ses cheminées. Le château a été inscrit comme Monument Historique en 2010. Le château a un parc de 10 hectares qui borde la Vienne et abrite des essences rares. Réputé pour être le théâtre d'activités paranormales récurrentes, depuis 2009, les principaux médias nationaux ont réalisé divers reportages et ont rédigé plusieurs articles sur le château qui relatent ces phénomènes surnaturels. Selon plusieurs témoignages de visiteurs concernant les expériences qu'ils auraient vécu sur place, tout semble indiquer que le château serait hanté par les âmes de personnes défuntes, décédées par maladie ou assassinées en ces lieux dans le courant des XIVe, XVIIIe et XXe siècles.

- Le Château de la Messelière est inscrit comme Monument Historique depuis 1930. Situé à la limite de la commune de Moussac, la date de la première construction du château de la Messelière est inconnue. La châtellenie appartint à la famille Faugère à partir de la seconde moitié du XIIIe siècle. Elle fut transmise par alliance vers 1420 à la famille Frotier de La Messelière, toujours propriétaire de nos jours. La forteresse fut attaquée par surprise par Guy de Blom, seigneur de Ressonneau, qui, après s'y être retranché, l'incendia et le détruisit en 1357. Reconstruit vers 1450 par Guy Frotier, le donjon se présente actuellement comme une construction carrée à trois étages, flanquée aux angles par quatre tours rondes couronnée de mâchicoulis.

- Le Château de Chamousseau appartenait également à la famille Frotier de La Messelière, dès le milieu du XVe siècle. La construction comprenait un corps de logis défendu par trois tours rondes, dont la plus grosse était percée de canonnières. Aujourd'hui, seules subsistent une partie du logis et une tour ronde.

- Les Thermes gallo-romains : Ils ont été découverts lors de la construction de l'école à la fin du siècle dernier. Seul témoignage de son existence : une magnifique colonne en pierre sculptée à décor de feuilles imbriquées.

Patrimoine religieux

- L'église de Queaux est dédiée à saint Martin (comme 4 000 églises en France et 8 000 en Italie). Saint-Martin est venu évangéliser la région. Le clocher-porche est de style roman. Deux cloches y ont été installées en 1866. Le portail extérieur ogival date du XVe siècle. Son décor très sobre comprend trois arcs en ogives avec deux voussures. La porte intérieure, romane, comporte des chapiteaux à corbeille haute ainsi qu'un arc sculpté en plein cintre sur lequel on distingue un loup courant après un mouton. Fait rare dans la région : de part et d'autre de l'entrée sont disposées des tribunes, autrefois réservées aux hommes, le reste de la nef étant réservé aux femmes et aux enfants. La nef est unique et trapue. Elle a été refaite au XIXe siècle.

- Une croix hosannière située dans le cimetière actuel, dans le haut du bourg.

Patrimoine naturel

La commune abrite quatre zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF)[36] qui couvrent 9 % de la surface communale. Il s'agit :

- du Coteau des Cordeliers,

- du Coteau du Couret,

- du Bois de la Bougrière,

- du ruisseau de la Crochatière. La vallée du ruisseau bénéficie de protections issues d'engagements internationaux relevant de la directive habitats-faune-flore.

Le bois de Bougrière

Le bois de la Bougrière est un massif forestier de 400 hectares. Il est situé entre le Clain à l’ouest et la vallée de la Vienne à l’est. Il occupe un plateau aux sols limoneux et acides peu favorables aux cultures céréalières. Il s’agit d’une chênaie où le Chêne sessile est dominant, même s’il est accompagné du Chêne pédonculé - sur les secteurs les plus hydromorphes et en bordure des étangs - et du Châtaignier (essence plantée par l’homme). Quelques zones de landes sèches ou humides et deux étangs artificiels viennent compléter cet ensemble.

Le site a été classé car il présente un intérêt biologique remarquable, notamment pour son avifaune et la présence de quatre espèces de chauve-souris protégées (la Barbastelle d’Europe, le Murin de Daubenton, le Noctule de Leisler et la Pipistrelle de Kuhl)

Les oiseaux des landes semi-boisées sont particulièrement bien représentés et trois espèces d’oiseaux sont plus particulièrement caractéristiques de ce milieu en région centre-atlantique: l’ Engoulevent d’Europe, la Fauvette et le Busard Saint-Martin. La conservation de ce dernier est un enjeu de taille pour la région Poitou-Charentes qui accueille de nos jours 20 % des effectifs totaux présents sur le sol français

En tout, en plus de ces trois espèces, sept autres, aussi protégées en France, sont recensées dans ce bois :

- Alouette lulu

- Bondrée apivore

- Bouvreuil pivoine

- Huppe fasciée

- Martin-pêcheur

- Pouillot siffleur

- Pic noir qui est un des plus grands pics de la planète, présente un intérêt tout particulier puisque cette espèce, primitivement montagnarde, a entamé depuis quelques décennies une colonisation des plaines de l’ouest atlantique pour atteindre la Bretagne et Poitou-Charentes où sa population est comprise aujourd’hui entre 15 et 30 couples.

Personnalités liées à la commune

- Bonaventure Frotier, marquis de La Messelière (V.1656-1711). Maréchal de camp, chevalier de l'Ordre royal et militaire de Saint-Louis, grièvement blessé à la bataille d'Hôchstädt en 1704.

Voir aussi

Articles connexes

- Liste des communes de la Vienne

- Liste des anciennes communes de la Vienne

- Poitou

- Liste des châteaux de Poitou-Charentes

Liens externes

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Les normales servent à représenter le climat. Elles sont calculées sur 30 ans et mises à jour toutes les décennies. Après les normales 1971-2000, les normales pour la période 1981-2010 ont été définies et, depuis 2021, ce sont les normales 1991-2020 qui font référence en Europe et dans le monde[5].

- L'amplitude thermique annuelle mesure la différence entre la température moyenne de juillet et celle de janvier. Cette variable est généralement reconnue comme critère de discrimination entre climats océaniques et continentaux.

- Une précipitation, en météorologie, est un ensemble organisé de particules d'eau liquide ou solide tombant en chute libre au sein de l'atmosphère. La quantité de précipitation atteignant une portion de surface terrestre donnée en un intervalle de temps donné est évaluée par la hauteur de précipitation, que mesurent les pluviomètres[6].

- La distance est calculée à vol d'oiseau entre la station météorologique proprement dite et le chef-lieu de commune.

- Par station météorologique historique, il convient d'entendre la station météorologique qui a été mise en service avant 1970 et qui est la plus proche de la commune. Les données s'étendent ainsi au minimum sur trois périodes de trente ans (1971-2000, 1981-2010 et 1991-2020).

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- Les eaux continentales désignent toutes les eaux de surface, en général des eaux douces issues d'eau de pluie, qui se trouvent à l'intérieur des terres.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

- Cartes

- IGN, « Évolution de l'occupation des sols de la commune sur cartes et photos aériennes anciennes. », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ). Pour comparer l'évolution entre deux dates, cliquer sur le bas de la ligne séparative verticale et la déplacer à droite ou à gauche. Pour comparer deux autres cartes, choisir les cartes dans les fenêtres en haut à gauche de l'écran.

Références

- Chambre Régionale d'agriculture de Poitou-Charentes - 2007

- Informations fournies par le portail de la prévention des Risques Majeurs

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI https://doi.org/10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Le climat en France métropolitaine », sur http://www.meteofrance.fr/, (consulté le )

- 2021 : de nouvelles normales pour qualifier le climat en France, Météo-France, 14 janvier 2021.

- Glossaire – Précipitation, Météo-France

- « Le climat de la France au XXIe siècle - Volume 4 - Scénarios régionalisés : édition 2014 pour la métropole et les régions d’outre-mer », sur https://www.ecologie.gouv.fr/ (consulté le ).

- [PDF]« Observatoire régional sur l'agriculture et le changement climatique (Oracle) - Nouvelle-Aquitaine », sur nouvelle-aquitaine.chambres-agriculture.fr, (consulté le )

- « Station Météo-France Le-Vigeant - métadonnées », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Orthodromie entre Queaux et Le Vigeant », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France Le-Vigeant - fiche climatologique - statistiques 1981-2010 et records », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Queaux et Biard », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1971-2000 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1981-2010 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Station météorologique de Poitiers-Biard - Normales pour la période 1991-2020 », sur https://www.infoclimat.fr/ (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Base des aires d'attraction des villes 2020. », sur insee.fr, (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Le Patrimoine des communes de la Vienne en 2 tomes – Édition FLOHIC – 2002 – (ISBN 2-84234-128-7).

- J.-M. CASSAGNE et M. KORSAK, , Origine des noms de villes et villages de la Vienne, Bourdessoules, , 256 p. (ISBN 978-2-913471-29-0).

- « Site Queaux historique », sur queaux.fr.

- Site de la préfecture de la Vienne, consulté le 10 mai 2008

- Yves Jean : " Nous avons besoin de tracer la route ", La nouvelle république, 15 avril 2004, Didier Monteil

- « [titre manquant] », sur La Nouvelle République du Centre-Ouest (consulté le ).

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- Fiches communales 2000 - 2010 de la Vienne

- Agreste – Bulletin no 12 de mai 2013

- Panorama de l’Agriculture en Vienne – Juin 2012 – Chambre d’Agriculture de la Vienne

- Anthony Bonnet, « Les paniers pas très garnis des maisons de Pays », Centre Presse, 7 août 2010, p. 2.

- Secrétariat scientifique de l'inventaire des ZNIEFF, DREAL Poitou-Charentes, 2011