Campagne de Serbie (1915)

| Date | 6 octobre 1915 - 10 janvier 1916 |

|---|---|

| Lieu | Serbie - Monténégro - Albanie |

| Casus belli | Déclaration de guerre de la Bulgarie à la Serbie |

| Issue | Victoire des Puissances centrales |

| 250 000 soldats

|

650 000 soldats

|

|

|

Batailles

Front d'Europe de l’Ouest

- Frontières (8-1914)

- Liège (8-1914)

- Namur (8-1914)

- Dinant (8-1914)

- Anvers (9-1914)

- Grande Retraite (9-1914)

- 1re Marne (9-1914)

- Course à la mer (9-1914)

- Yser (10-1914)

- 1re Ypres (10-1914)

- 1re Messines (10-1914)

- Hartmannswillerkopf (1-1915)

- Neuve-Chapelle (3-1915)

- 2e Ypres (4-1915)

- Artois (5-1915)

- Artois (9-1915)

- Loos (9-1915)

- Verdun (2-1916)

- Hulluch (4-1916)

- Somme (7-1916)

- Arras (4-1917)

- Vimy (4-1917)

- Chemin des Dames (4-1917)

- 2e Messines (6-1917)

- 3e Ypres (7-1917)

- Cote 70 (8-1917)

- 1re Cambrai (11-1917)

- Offensive du Printemps (3-1918)

- 4e Ypres (4-1918)

- Michael (5-1918)

- 2e Marne (5-1918)

- Aisne (5-1918)

- Bois Belleau (6-1918)

- Château-Thierry (7-1918)

- Le Hamel (7-1918)

- Amiens (8-1918)

- Cent-Jours (8-1918)

- L'Ailette (9-1918)

- 2e Cambrai (10-1918)

- 1re Isonzo (6-1915)

- 2e Isonzo (7-1915)

- 3e Isonzo (10-1915)

- 4e Isonzo (11-1915)

- 5e Isonzo (3-1916)

- 6e Isonzo (8-1916)

- 7e Isonzo (9-1916)

- 8e Isonzo (10-1916)

- 9e Isonzo (11-1916)

- 10e Isonzo (5-1917)

- Mont Ortigara (6-1917)

- 11e Isonzo (8-1917)

- Caporetto (12e Isonzo) (10-1917)

- Piave (6-1918)

- Vittorio Veneto (10-1918)

- Stallupönen (8-1914)

- Gumbinnen (8-1914)

- Tannenberg (8-1914)

- Lemberg (8-1914)

- Krasnik (8-1914)

- 1re lacs de Mazurie (9-1914)

- Przemyśl (9-1914)

- Vistule (9-1914)

- Łódź (11-1914)

- Bolimov (1-1915)

- 2e lacs de Mazurie (2-1915)

- Gorlice-Tarnów (5-1915)

- Varsovie (6-1915)

- Lac Narotch (3-1916)

- Offensive Broussilov (6-1916)

- Turtucaia/Tutrakan (9-1916)

- Offensive Flămânda (9-1916)

- Offensive Kerenski (7-1917)

- Mărășești (8-1917)

Bataille de l'Atlantique et de la mer Baltique

- Blocus allié de l'Allemagne

- Odensholm (08-1914)

- 1re Heligoland (08-1914)

- Action du 22 septembre 1914

- Falklands (12-1914)

- Dogger Bank (01-1915)

- Gotland (07-1915)

- Golfe de Riga (08-1915)

- Yarmouth et Lowestoft (04-1916)

- Jutland (05-1916)

- Funchal (12-1916)

- Combat entre le Leopard et le HMS Achilles

- Pas-de-Calais (04-1917)

- Combat entre le HMAS Sydney et le LZ92

- Détroit de Muhu (10-1917)

- 2e Heligoland (11-1917)

- Croisière de glace (02/03-1918)

- Zeebruges (04-1918)

- 1er Ostende (04-1918)

- 2e Ostende (05-1918)

- Sabordage allemand à Scapa Flow (06-1919)

Bataille de la mer Noire

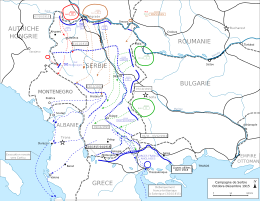

La campagne de Serbie de 1915 est une suite d'opérations militaires coordonnées menées durant l'automne de la deuxième année de la Première Guerre mondiale par des unités germano-austro-hongroises d'une part et bulgares d'autre part, en vue de conquérir, lors d'une rapide guerre de mouvements, la Serbie alors en guerre contre les puissances centrales. Rendue possible par l'intervention bulgare aux côtés des puissances centrales, cette campagne est préparée avec soin par les planificateurs militaires austro-hongrois. Son exécution est confiée à des unités allemandes et austro-hongroises depuis le Front du Danube, appuyées par les troupes bulgares, déployées le long de la frontière serbo-bulgare. Brillamment exécutée, les opérations aboutissent à une rapide jonction des troupes coalisées, les austro-allemands venant du Nord et les Bulgares venant du Sud-Est. Cette jonction obligent les armées serbes à fuir à travers les montagnes d'Albanie dans des conditions particulièrement difficiles.

Contexte

Contexte militaire

Au début de l'automne 1915, la Serbie demeure victorieuse face aux troupes austro-hongroises déployées contre elles. Cependant, la victoire ne semble pas à sa portée, tout comme elle ne semble pas à la portée de la seule armée austro-hongroise[1]. En effet, à l'issue de la victoire de la Kolubara, en décembre 1914, le front austro-serbe se fixe le long de la frontière austro-serbe[2].

À ces victoires serbes s'ajoute l'épuisement ottoman. En effet, les Ottomans sont parvenus à repousser une attaque britannique qui les a laissés exsangues, rendant impérieuse la nécessité pour le Reich de pouvoir ravitailler directement l'armée ottomane[3]. Cet épuisement rend urgent un renforcement de ce partenaire, contribuant ainsi à accentuer l'importance de la campagne de réduction de la Serbie, à partir du printemps de l'année 1915[4] ; ce soutien à un empire ottoman épuisé par ses victoires défensives n'est possible que si un lien terrestre direct est créé entre le Reich et la double monarchie, d'une part, la Bulgarie et l'empire ottoman de l'autre[5].

Cependant, au printemps, l'entrée en guerre de l'Italie a incité les Serbes à ne pas soutenir les Russes, alors aux prises avec une grande offensive austro-allemande, lancée par les puissances centrales à partir du 6 mai 1915[6], et en dépit de l'existence d'une convention militaire italo-russo-serbe[7]. Cette intervention italienne retarde le moment de la réduction du front des Balkans, souhaitée pour le printemps par Erich von Falkenhayn, le responsable de l'OHL, le haut-commandement allemand, de fait chargé de la gestion des opérations des puissances centrales[8].

Enfin, à partir du 29 septembre 1915, un corps expéditionnaire allié commence à s'installer à Salonique, tête de pont indispensable à l'acheminement de la force d'appoint réclamée par les Serbes[9].

Contexte diplomatique

Depuis l'entrée en guerre de la Serbie, en juillet 1914, les rapports de force au sein de la péninsule balkanique se sont modifiés.

De plus, afin de faire rentrer l'Italie dans la guerre, les Alliés ont promis aux négociateurs du royaume de Rome des territoires convoités par les Serbes[6], tandis que la Bulgarie, alors dans l'expectative, jette son dévolu sur la Macédoine, conquête serbe de 1913[10].

De plus, liés par un traité d'alliance, la Grèce et la Serbie se doivent assistance mutuelle. durant l'automne 1915, le gouvernement grec tente de négocier son intervention dans le conflit aux côtés de la Serbie à la condition que la Serbie remplisse ses obligations à son égard[N 1],[11]. Dans l'incapacité serbe de mettre en ligne ces effectifs face à la Bulgarie, Venizélos suggère à l'Entente de remplir les obligations contractées par la Serbie[11].

Parallèlement à ces initiatives grecques, le gouvernement bulgare est sommé de clarifier sa position au début du mois d'octobre, ce à quoi le roi se refuse le 5, signifiant l'entrée en guerre du royaume de Sofia aux côtés des puissances centrales[12]. En effet, l'alliance de la Bulgarie avec le Reich constitue, pour le royaume de Sofia, l'occasion de réaliser les projets expansionnistes du royaume, par l'annexion de la totalité de la Macédoine, ainsi que des territoires en Thrace turque[13].

De plus, au sein des puissances centrales, la conquête de la Serbie permettrait au Reich de concéder le territoire du royaume de Belgrade à l'Autriche-Hongrie, afin de la dédommager de l'abandon de la Pologne, but de guerre à la fois du Reich et de la monarchie danubienne, au profit exclusif du Reich[14]. Cependant, la mise en œuvre de la réduction de la Serbie par les puissances centrales est menée dans la défiance, le Reich souhaitant évincer la double monarchie de la conduite des opérations sur le front balkanique[N 2],[15]. Enfin, à partir de l'automne 1914, l'entrée en guerre de l'empire ottoman aux côtés des puissances centrales incite les responsables allemands à permettre une liaison terrestre sûre entre le Reich et l'empire des Osmanlis[13].

Opérations

Préparation

Face à l'évolution de la situation en Bulgarie[N 3],[16], les Serbes planifient, à partir du 23 septembre 1915 une attaque préventive contre les unités bulgares, avec une armée de 9 divisions, le front du Nord devant être tenu par une force de 150 000 soldats, déployés par les Alliés[17]. soutenu par son gouvernement, y compris contre les membres de l'Entente[18], Putnik doit cependant renoncer à ce projet, en raison de l'opposition de la France, de la Grande Bretagne et de la Russie, qui espèrent toujours, dans les derniers jours de septembre, amener la Bulgarie dans le camp allié[12].

Pour écraser la Serbie, les Puissances centrales élaborent, sous la responsabilité des stratèges austro-hongrois, une triple attaque sur la Serbie, la principale venant du Danube, deux attaques secondaires chargées de fixer les unités serbes, la première venant de Bosnie-Hezégovine, la deuxième lancée à partir de la Bulgarie, en direction de Nic, pour séparer le corps de bataille serbe en trois[19],[20]. En effet, c'est une manœuvre d'enveloppement que les stratèges austro-allemands planifient, en dépit des divergences qui se manifestent entre les partenaires de la Triplice : Vienne souhaite battre sur le champ de bataille l'armée serbe qui a vaincu à plusieurs reprises l'armée austro-hongroise au cours de l'année précédente, les Bulgares souhaitent une coopération pérenne avec le Reich, Erich von Falkenhayn aspire à une intervention rapide et limitée des unités allemandes[20].

Cependant, les Bulgares exigent que le commandement des unités déployées face à la Serbie soit assuré par un officier général allemand, ce qui a pour effet d'indisposer les Austro-hongrois ; un arrangement est ainsi trouvé entre le Reich et la double monarchie, le commandant responsable est effectivement un Allemand, August von Mackensen[N 4],[21]. August von Mackensen, commandant suprême des unités prenant part à cette campagne, agit sous la double responsabilité de l'OHL et de l'AOK ; cependant, le caractère bicéphale du commandement est conçu comme une concession de prestige aux militaires de la double monarchie : le haut-commandement austro-hongrois est en effet réduit au rang de courroie de transmission des ordres venus de l'OHL[N 5],[22].

Enfin, pour donner aux unités germano-austro-hongroises les moyens de la surprise, un blocus postal sévère est imposé dans les régions de concentration des unités, afin de limiter les risques de fuite vers la Serbie. Cependant, cette tâche s'avère impossible pour l'Evidenzbureau austro-hongrois, tant l'imbrication de populations serbes, roumaines, magyares et allemandes dans le Banat permet la présence active de réseaux d'espions au service de la Serbie[21].

Unités déployées

Les Puissances centrales disposent pour cette campagne d'une masse de manœuvre composée de 4 divisions bulgares, soit un effectif de 120 000 soldats et de 12 divisions allemandes et austro-hongroises, comportant en tout 180 000 hommes[N 6],[4]. Ces unités sont déployées le long de la frontière ou de la ligne de front, ce que ne manquent pas de remarquer les services de renseignement militaires alliés, en dépit des mesures de camouflage[16] ; ce renforcement aboutit à la constitution d'armées comptant un effectifs total de près de 600 000 soldats, déployés soit le long de la ligne de front austro-serbe, soit le long de la frontière bulgare[19]. Parmi ces unités se trouvent des unités de chasseurs tyroliens, spécialistes du combat en montagne, destinés à être déployés sur les hauteurs au Sud de Belgrade[23]. Ce déploiement de forces est appuyé par l'artillerie de marine des monitors de la flottille du Danube, appui_feu appréciable face aux troupes serbes[24].

Face à ces armées aux effectifs combinés de 650 000 soldats, l'armée serbe aligne au printemps 1915 250 000 soldats, répartis en 12 divisions, engagées dans une guerre de patrouille avec des unités austro-hongroises cantonnées le long de la frontière austro-serbe[25]. Ces soldats ne semblent pas en mesure de résister longtemps seuls face à la pression combinée venue du Nord et de l'Est, sans appui russe[25].

Exécution

Le 6 octobre, conformément aux plans préparés par les planificateurs austro-hongrois, une forte préparation d'artillerie ébranle les positions serbes le long du Danube[26] ; le bombardement, terrestre et maritime[24], commence dans l'après-midi, massif, pilonnant les positions d'artillerie et les positions de l'infanterie[27].

Le 7 octobre, l'offensive germano-austro-hongroise est déclenchée, la IIIe armée austro-hongroise, épaulée par le XIe armée allemande franchissant le Danube[27], et occupant Belgrade le 9 octobre, au terme de plusieurs jours de combat acharnés dans ville[26],[28], repoussant méthodiquement les troupes serbes dans la vallée de la Morava, en dépit des pertes austro-allemandes importantes[12],[28]. Ces succès obligent le commandement serbe à prélever des unités positionnées en couverture face à la Bulgarie pour les jeter face à l'attaque venant du Danube[29].

Dès les premiers succès austro-allemands obtenus, les Bulgares entrent en action à partir du 14 octobre[N 7],[30], se fixant Niš comme objectif[31]. En effet, alors que la percée est obtenue sur le front du Danube, l'armée bulgare pénètre massivement en Serbie, rompant la ligne serbe, péniblement renforcée par des détachements alliés venus de Salonique[32]. Cette offensive, conçue pour être menée rapidement, se heurte néanmoins à une vive résistance des troupes serbes[28] et s'avance lentement en Macédoine serbe[33]. Devant la coordination entre les agresseurs, les Serbes ne peuvent que reculer, abandonnant Kragujevac, Prahovo le 23 octobre, et Pirot le 28[28].

Face à cette seconde offensive, le commandement serbe ne peut qu'ordonner la retraite sur le plateau du Kosovo, tandis que les forces alliées engagées depuis Salonique, échouent à venir épauler des troupes serbes en pleine débâcle[31]. En effet, Putnik aspire à regrouper sur le plateau du Kosovo son armée en pleine déroute, mais la conquête par les Bulgares de Kacanik prive l'armée serbe de possibilités de ravitaillement depuis Salonique[33].

Parallèlement à la conquête de la Serbie, le Monténégro est saisi au passage par les Austro-Hongrois, à l'issue d'une campagne dont le déroulement incite les responsables alliés à poser la question de la sincérité de l'adhésion monténégrine à l'Entente[34].

Retraite serbe

Devant les succès des troupes germano-austro-hongroises et bulgares, le commandement serbe, rapidement en perpétuel mouvement[35], ordonne la retraite de l'armée[31]. Cependant, le commandement serbe tente de se maintenir au Kosovo, mais, devant l'imminence de la jonction entre les unités bulgares et germano-austro-hongroises, doit y renoncer rapidement[36].

Le 25 novembre, face à cette situation, Putnik ordonne alors la retraite générale de l'armée serbe, afin de continuer la guerre au côté des alliés. Cette retraite se fait selon trois itinéraires en direction de l'Adriatique, à travers l'Albanie[37].

Ainsi, au prix de l'abandon des convois et de l'artillerie, les troupes, accompagnées du roi, du gouvernement, du personnel diplomatique et de nombreux réfugiés fuyant l'avance bulgare et germano-austro-hongroise[38], s'engagent en Albanie le 23 novembre ; cependant, cette retraite se fait au milieu d'un pays majoritairement hostile, les populations albanaises se liant aux troupes austro-hongroises pour harceler les itinéraires de retraite[37]. Au cours des deux semaines qui suivent, les Serbes, roi, gouvernement, armée, commandement, réfugiés, auxquels se sont joints des journalistes et des médecins étrangers, traversent l'Albanie selon trois colonnes : la première, la plus au Nord, part de Mitrovitza pour se rendre à Scutari et Saint-Jean de Médua, rassemble les représentants alliés, la seconde, suivant le cours de la Drin, compte avec elle le régent Alexandre, le gouvernement et l'état-major, la troisième est menée par le roi Pierre en personne[39]. Les colonnes atteignent les ports albanais, où les attendent des navires de guerre alliés[N 8],[31].

Cette retraite contribue à créer un fort courant de sympathie pour le royaume de Belgrade, surtout en France, mais aussi dans les pays alliés[34]. Ainsi, les journaux du monde entier relatent la retraite serbe ainsi que l'état physique déplorable des soldats serbes arrivés à Corfou[40].

Les Serbes poursuivis par les troupes allemandes, austro-hongroises et bulgares bénéficient cependant de l'embouteillage des vastes unités des puissances centrales sur les routes, ralentissant l'exploitation des percées opérées par les puissances centrales ainsi que la poursuite proprement dite[7].

Issue

Conséquence militaires

À l'issue de la campagne, la Serbie est occupée par les puissances centrales ; cependant, une tête de pont alliée est maintenue autour de Salonique, contenue par des unités de l'ensemble des membres des puissances centrales[41], tandis qu'une vaste action de sauvetage des unités serbes épuisées est organisée par la marine française depuis les ports italiens[42].

Le sauvetage de l'armée serbe permet aux Alliés, notamment la France, de réorganiser une armée serbe nombreuse, expérimentée, mais momentanément hors de combat. Ainsi, dès le 16 février 1916, Joffre donne l'ordre à ses subordonnés sur place de faciliter la remise en état des soldats survivants, de réformer l'armée serbe selon le modèle en vigueur en France et de commencer à en engager des divisions en Macédoine[40].

À la fin de l'année 1915, ne subsiste dans la région que le Monténégro dans les rang des Alliés. Ainsi les 40 000 soldats de l'armée monténégrine apparaissent rapidement isolés face aux puissantes unités austro-hongroises déployées dans le secteur, en dépit du souhait d'Erich von Falkenhayn, le généralissime allemand[43]. Le 5 janvier 1916, les forces monténégrines sont attaquées par la IIIe armée austro-hongroise, qu'ils parviennent à contenir quelques jours : le 10 janvier, le mont Lovcen, principale position défensive sur la route de la capitale Cettigné, tombe aux mains des unités de la double monarchie aux termes de durs combats[44].

En dépit de ces victoires, le commandement allemand, Erich von Falkenhayn le premier, renonce à exploiter jusqu'au bout les succès obtenus face aux Serbes. Ainsi, contrairement à Conrad, son homologue austro-hongrois, il n'apprécie pas à sa juste valeur l'importance du camp retranché allié de Salonique. De plus, il souhaite redéployer le plus rapidement les unités allemandes en France, où se prépare l'attaque contre Verdun ; il ne manifeste pas d'opposition aux projets austro-hongrois, mais tergiverse, puis rappelle les unités allemandes positionnées en Serbie[N 9],[45].

Conséquences politiques

La conquête de la Serbie renforce les lignes intérieures des puissances centrales, permettant une liaison directe entre le Reich et l'Autriche-Hongrie, d'une part, la Bulgarie et l'Empire Ottoman de l'autre[46].

Cependant, en dépit de ce succès, la question du statut du territoire serbe se pose alors avec acuité : le 1er janvier 1916, l'administration du pays est gérée conjointement par la double monarchie et le royaume de Bulgarie, le royaume de Sofia étant compétent pour le Kosovo et la Macédoine[47] ; cependant, le partage des dépouilles s'opèrent dans un climat de méfiance réciproque entre les responsables des puissances centrales : Allemands et Austro-hongrois s'opposent sur la stratégie à mener dans les Balkans, le premiers souhaitant créer une continuité territoriale avec la Bulgarie et l'empire ottoman, le second souhaitant établir une hégémonie durable sur la zone ; parallèlement à ces divergences, les Bulgares sont méprisés par les militaires de la monarchie danubienne[48]. Cette méfiance est renforcée par l'attitude des responsables allemands envers leurs alliés : Mackensen prend directement ses ordres auprès de l'OHL, sans passer par le commandement austro-hongrois, les militaires allemands déprécient en permanence le rôle des unités austro-hongroises engagées à leurs côtés[49].

Ensuite, la conquête de Belgrade permet aux responsables austro-hongrois de compulser les archives du royaume de Serbie, laissées sur place dans le contexte de la déroute serbe. Ainsi, les services de renseignement austro-hongrois mettent la main sur les archives serbes, attestant de l'entretien, sur le territoire de la double monarchie, de très nombreux agitateurs et agents de renseignement stipendiés par le gouvernement serbe[50].

Puis, le refus de la capitulation face aux déploiements des puissances centrales permet la survie de la Serbie comme puissance en guerre[48]. Ainsi, dès le 29 octobre, la proposition de capitulation est officiellement repoussée par le régent, appuyé par le gouvernement serbe[51]. Cependant, la débâcle de l'automne 1915 rend la situation du gouvernement serbe et de son chef Nikola Pasic, partisan du maintien de la Serbie dans le conflit, très précaire[52] : pour contrer les partisans serbes de la paix séparée avec les empires centraux, le gouvernement serbe réaffirme de nouveaux buts au conflit en cours, appelant à la constitution de la Grande Serbie[51]. De plus, le sauvetage organisé par la France, la remise en état de l'armée serbe sur le modèle français ainsi que le refus serbe de capituler contribuent à la création de liens solides entre la France et la Serbie[40]. Cependant, cette reconstitution constitue, à la fin de l'année 1915, un objectif allié à moyen terme, tant les soldats serbes sont épuisés[53].

Enfin, à l'issue de la rapide campagne contre une armée monténégrine isolée par la retraite serbe, le Monténégro, alors envahi, propose, par l'intermédiaire de son gouvernement, la paix aux puissances centrales[34], en dépit des protestations des militaires monténégrins et de la fuite du Roi Nicolas à Scutari[54].

Conséquences stratégiques

La conquête de la Serbie fournit aux Puissances centrales les moyens de ravitailler massivement l'empire ottoman, jusqu'alors approvisionné par les airs et par de la contrebande de guerre transitant par la Roumanie et la Bulgarie encore neutres[55].

De même, la conquête de la Serbie fournit aux ingénieurs du Reich l'occasion de remettre en état le tronçon de l'Orient-Express situé sur le territoire serbe, permettant l'acheminement massifs de renforts, destinés dans un premier temps à réduire la présence alliés aux Dardanelles[N 10],[56]. De plus, une fois déminé, le Danube devient l'autre voie d'acheminement de fournitures aux Alliés du Reich[24]

Enfin, la conquête de la Serbie par les puissances centrales oblige les Alliés à revoir leur stratégie générale, les incitant à coordonner leurs efforts face aux puissances centrales; ainsi, à Chantilly, est notamment décidée la synchronisation des offensives alliées, dans les Balkans et ailleurs, prévue pour l'année 1916[57].

La Serbie après la campagne

La Serbie occupée, aucune des puissances victorieuses ne souhaite évoquer avant la fin du conflit la question du statut définitif des territoires serbes. Les Hongrois refusent obstinément, depuis juillet 1914 l'annexion de la Serbie. Istvan Tisza, président du conseil hongrois le réaffirme lors du conseil de la couronne du 7 janvier 1916 ; face à lui, les militaires austro-hongrois souhaitent annexer le pays, afin d'éviter sa renaissance[58].

Partage du territoire serbe

La Serbie est partagée entre la double monarchie et la Bulgarie, L'Autriche-Hongrie occupant et administrant le Nord du pays, la Bulgarie annexant la Macédoine et le Kosovo[59].

Les Austro-hongrois mettent ainsi en place un gouvernement militaire installé à Belgrade, le militärgeneralgouvernement Serbien[N 11], mis officiellement en place le 1er janvier 1916 et confié au général Johannes Salis von Seewischen. Cet officier dispose d'une force d'occupation de 50 000 soldats et procède à une réforme territoriale, sur le modèle autrichien[59].

Une population affaiblie

Le Pays conquis par les puissances centrales est épuisé par des années de guerres, dans lequel sévissent la faim et le typhus. De ce fait, un quart de la population a été victime de la guerre, de la faim et des maladies[47].

Les administrateurs austro-hongrois procèdent également à une réforme de l'école, aspirant à garantir à la double monarchie une population serbe un savoir de base et des valeurs empêchant la renaissance d'un sentiment national serbe[60].

Notes et références

Notes

- Le traité d'alliance mentionne la concentration de 150 000 soldats serbes en Macédoine, en cas d'attaque bulgare.

- Conrad, chef d'état-major austro-hongrois, n'est à aucun moment dupe des intentions allemandes sur la question du commandement.

- Le gouvernement serbe est avisé de la réalité des préparatifs bulgares à partir du 20 septembre.

- ce dernier a déjà commandé des unités austro-hongroises en Galicie au printemps.

- Les protestations austro-hongroises aboutissent à cette double tutelle formelle.

- Les divisions bulgares possèdent un effectif de 30 000 soldats, alors que les divisions allemandes et austro-hongroises ne comptent que 15 000 hommes dans chacune d'elles.

- L'action bulgare avait été au départ planifiée pour le 9, mais est lancée finalement le 11 afin de garantir le succès des premiers mouvements.

- Les Serbes, épuisés, sont alors transportés sur l'île de Corfou, afin d'être soignés et rééquipés.

- À la suite de ce retrait, les stratèges alliés étudient les possibilités d'action à partir du camp retranché en Grèce, mais, devant les difficultés, abandonnent, se contentant juste de renforcer la tête de pont alliée dans la région.

- Ces unités sont évacuées en décembre 1915 et en janvier 1916.

- Gouvernement général militaire de Serbie.

Références

- Schiavon 2014, p. 115.

- Le Moal 2008, p. 76.

- Renouvin 1934, p. 315.

- Schiavon 2014, p. 117.

- Fischer 1970, p. 219.

- Renouvin 1934, p. 313.

- Schiavon 2014, p. 119.

- Schiavon 2014, p. 116.

- Schiavon 2014, p. 125.

- Renouvin 1934, p. 314.

- Renouvin 1934, p. 317.

- Renouvin 1934, p. 318.

- Schiavon 2011, p. 117.

- Fischer 1970, p. 220.

- Bled 2014, p. 188.

- Schiavon 2014, p. 131.

- Schiavon 2014, p. 121.

- Le Moal 2008, p. 86.

- Schiavon 2014, p. 132.

- Le Moal 2008, p. 87.

- Schiavon 2011, p. 118.

- Bled 2014, p. 191.

- Schiavon 2011, p. 118, note 1.

- Bérenger 2011, p. 197.

- Schiavon 2014, p. 118.

- Schiavon 2014, p. 133.

- Le Moal 2008, p. 88.

- Le Moal 2008, p. 89.

- Schiavon 2014, p. 134.

- Schiavon 2014, p. 135.

- Renouvin 1934, p. 319.

- Schiavon 2014, p. 137.

- Schiavon 2011, p. 119.

- Le Moal 2004, p. 64.

- Schiavon 2014, p. 146.

- Schiavon 2014, p. 147.

- Schiavon 2014, p. 157.

- Le Moal 2008, p. 90.

- Le Moal 2008, p. 92.

- Schiavon 2014, p. 164.

- Renouvin 1934, p. 320.

- Le Moal 2004, p. 66.

- Bled 2014, p. 193.

- Le Moal 2008, p. 99.

- Schiavon 2011, p. 121.

- Renouvin 1934, p. 321.

- Bled 2014, p. 195.

- Le Moal 2008, p. 105.

- Bled 2014, p. 192.

- Schiavon 2011, p. 119, note 1.

- Le Moal 2008, p. 109.

- Le Moal 2008, p. 96.

- Le Moal 2008, p. 97.

- Le Moal 2008, p. 100.

- Motte 2004, p. 43.

- Motte 2004, p. 45.

- Cochet 2006, p. 3.

- Bled 2014, p. 196.

- Bled 2014, p. 194.

- Bled 2014, p. 197.

Voir aussi

Bibliographie

- Jean Bérenger, L'empire austro-hongrois 1815-1918, Paris, Armand Colin, , 240 p. (ISBN 978-2-200-24888-8).

- Jean-Paul Bled, L'agonie d'une monarchie : Autriche-Hongrie 1914-1920, Paris, Taillandier, , 464 p. (ISBN 979-10-210-0440-5).

- François Cochet, « 6-8 décembre 1915, Chantilly : la Grande Guerre change de rythme », Revue Historique des Armées, no 242, , p. 16-25 (NB : la pagination des citations dans l'article correspond à celle du document PDF généré à la demande) (lire en ligne).

- Fritz Fischer (trad. Geneviève Migeon et Henri Thiès), Les Buts de guerre de l’Allemagne impériale (1914-1918) [« Griff nach der Weltmacht »], Paris, Éditions de Trévise, , 654 p. (BNF 35255571).

- Frédéric Le Moal, « La création d'une légion monténégrine. Les enjeux politiques et militaires 1916-1918 », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 2, no 213, , p. 63-76 (DOI 10.3917/gmcc.213.0063, lire en ligne).

- Frédéric Le Moal, La Serbie du martyre à la victoire. 1914-1918, Paris, Éditions SOTECA, 14-18 Éditions, coll. « Les Nations dans la Grande Guerre », , 257 p. (ISBN 978-2-9163-8518-1).

- Martin Motte, « La seconde Iliade : blocus et contre-blocus au Moyen-Orient, 1914-1918 », Guerres mondiales et conflits contemporains, vol. 2, no 214, , p. 39-53 (DOI 10.3917/gmcc.214.0039).

- Pierre Renouvin, La Crise européenne et la Première Guerre mondiale, Paris, Presses universitaires de France, coll. « Peuples et civilisations » (no 19), , 779 p. (BNF 33152114).

- Max Schiavon, L'Autriche-Hongrie dans la Première Guerre mondiale : La fin d'un empire, Paris, Éditions SOTECA, 14-18 Éditions, coll. « Les Nations dans la Grande Guerre », , 298 p. (ISBN 978-2-9163-8559-4).

- Max Schiavon, Le front d'Orient : Du désastre des Dardanelles à la victoire finale 1915-1918, Paris, Taillandier, , 378 p. (ISBN 979-10-210-0672-0).