« Méduse (animal) » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

Aucun résumé des modifications |

||

| Ligne 81 : | Ligne 81 : | ||

* Les '''[[Staurozoa|Stauroméduses]]''' (ou '''Lucernaires''') : méduses Scyphistomes n'ayant pas réalisé leur [[strobilation]] et devenues sexuées. Il s'agit d'une forme [[Néoténie|néoténique]]. La Lucernaire est une sorte de méduse fixée par un pédoncule. Elles sont souvent accrochés à une [[zostère]]. |

* Les '''[[Staurozoa|Stauroméduses]]''' (ou '''Lucernaires''') : méduses Scyphistomes n'ayant pas réalisé leur [[strobilation]] et devenues sexuées. Il s'agit d'une forme [[Néoténie|néoténique]]. La Lucernaire est une sorte de méduse fixée par un pédoncule. Elles sont souvent accrochés à une [[zostère]]. |

||

== |

== Taxinomie == |

||

Le terme « méduse » est ambigu d'un point de vue scientifique : comme l'anglais ''{{lang|en|jellyfish}}'', il est parfois utilisé, au-delà du groupe des méduses « vraies » qui sont les [[scyphozoa]]ires, pour désigner les stades pélagiques macroscopiques de nombreux cnidaires ([[Cubozoa|cuboméduses]], [[Siphonophorae|siphonophores]]...), et même des animaux gélatineux non liés aux cnidaires, comme les [[cténophore]]s ou les [[Thaliacea|tuniciers pélagique]]s<ref name="The secret lives of jellyfish"/>. |

Le terme « méduse » est ambigu d'un point de vue scientifique : comme l'anglais ''{{lang|en|jellyfish}}'', il est parfois utilisé, au-delà du groupe des méduses « vraies » qui sont les [[scyphozoa]]ires, pour désigner les stades pélagiques macroscopiques de nombreux cnidaires ([[Cubozoa|cuboméduses]], [[Siphonophorae|siphonophores]]...), et même des animaux gélatineux non liés aux cnidaires, comme les [[cténophore]]s ou les [[Thaliacea|tuniciers pélagique]]s<ref name="The secret lives of jellyfish"/>. |

||

| Ligne 136 : | Ligne 136 : | ||

Dans une moindre mesure, des crustacés ([[homard]] par exemple<ref name="The secret lives of jellyfish"/>) et des [[échinoderme]]s apprécient les cadavres de certaines espèces. Certaines espèces peuvent manger des congénères plus petits qu'elles. |

Dans une moindre mesure, des crustacés ([[homard]] par exemple<ref name="The secret lives of jellyfish"/>) et des [[échinoderme]]s apprécient les cadavres de certaines espèces. Certaines espèces peuvent manger des congénères plus petits qu'elles. |

||

Une hypothèse émise dans les années 1980-1990 est que les pullulations de méduses de plus en plus fréquentes et intenses pourraient être dues à l'Homme<ref>{{article|auteurs=Purcell JE, Shin-ichi U, Wen-Tseng L|titre=Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review|journal=Mar Ecol Prog Ser|date=2007|vol=350|passage=153–174|url=http://www.int-res.com/articles/meps2007/350/m350p153.pdf|format=pdf}}</ref>, et en particulier à une régréssion de leurs prédateurs en raison de la [[surpêche]] de ces derniers<ref>{{article|auteur=G.M. Daskalov GM|titre=Overfishing drives a trophic cascade in the Black Sea|journal=Mar Ecol Prog Ser|date=2002|vol=225|passage=53–63|url=http://www.everythingconnects.org/uploads/7/0/3/5/7035190/m225p053.pdf|format=pdf}}</ref>{{,}}<ref>Parsons TR (1995) ''The impact of industrial fisheries on the trophic structure of marine ecosystems''. In: Polis GA, Winemiller KO, editors. ''Food Webs: Integration of Patterns and Dynamics''. pp. 352–357. Chapman & Hall, New York</ref>, et que sans le retour de ces prédateurs<ref>Harbison GR (1993) ''The potential of fishes for the control of gelatinous zooplankton''. 10 p. International Council for the Exploration of the Sea, CM 199, ICES</ref>, l'océan risquait d'évoluer, régresser vers un écosystème primitif dominé par un « plancton gélatineux »<ref>{{article|auteurs=Richardson AJ, Bakun A, Hays GC, Gibbons MJ|titre=The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a more gelatinous future|journal=Trends Ecol Evol|date=2009|vol=24|passage=312–322|url=http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/pdf/S0169-5347(09)00088-3.pdf|format=pdf}}</ref>, phénomène qui semble en cours et qui pourrait être exacerbé par le réchauffement climatique<ref>{{article|auteurs=J. Goy, P. Morand et M. Etienne|titre=Long-term fluctuations of Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphomedusa) in the western Mediterranean Sea. Prediction by climatic variables.|journal=Deep-Sea Res|date=février 1989|vol=36|passage=269–279|url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_51-52/010019861.pdf|format=pdf}}</ref>{{,}}<ref>Brodeur RD, Mills CE, Overland JE, Walters GE, Schumacher JD |

Une hypothèse émise dans les années 1980-1990 est que les pullulations de méduses de plus en plus fréquentes et intenses pourraient être dues à l'Homme<ref>{{article|auteurs=Purcell JE, Shin-ichi U, Wen-Tseng L|titre=Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review|journal=Mar Ecol Prog Ser|date=2007|vol=350|passage=153–174|url=http://www.int-res.com/articles/meps2007/350/m350p153.pdf|format=pdf}}</ref>, et en particulier à une régréssion de leurs prédateurs en raison de la [[surpêche]] de ces derniers<ref>{{article|auteur=G.M. Daskalov GM|titre=Overfishing drives a trophic cascade in the Black Sea|journal=Mar Ecol Prog Ser|date=2002|vol=225|passage=53–63|url=http://www.everythingconnects.org/uploads/7/0/3/5/7035190/m225p053.pdf|format=pdf}}</ref>{{,}}<ref>Parsons TR (1995) ''The impact of industrial fisheries on the trophic structure of marine ecosystems''. In: Polis GA, Winemiller KO, editors. ''Food Webs: Integration of Patterns and Dynamics''. pp. 352–357. Chapman & Hall, New York</ref>, et que sans le retour de ces prédateurs<ref>Harbison GR (1993) ''The potential of fishes for the control of gelatinous zooplankton''. 10 p. International Council for the Exploration of the Sea, CM 199, ICES</ref>, l'océan risquait d'évoluer, régresser vers un écosystème primitif dominé par un « plancton gélatineux »<ref>{{article|auteurs=Richardson AJ, Bakun A, Hays GC, Gibbons MJ|titre=The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a more gelatinous future|journal=Trends Ecol Evol|date=2009|vol=24|passage=312–322|url=http://www.cell.com/trends/ecology-evolution/pdf/S0169-5347(09)00088-3.pdf|format=pdf}}</ref>, phénomène qui semble en cours et qui pourrait être exacerbé par le réchauffement climatique<ref>{{article|auteurs=J. Goy, P. Morand et M. Etienne|titre=Long-term fluctuations of Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphomedusa) in the western Mediterranean Sea. Prediction by climatic variables.|journal=Deep-Sea Res|date=février 1989|vol=36|passage=269–279|url=http://horizon.documentation.ird.fr/exl-doc/pleins_textes/pleins_textes_7/b_fdi_51-52/010019861.pdf|format=pdf}}</ref>{{,}}<ref>{{article|auteurs=Brodeur RD, Mills CE, Overland JE, Walters GE, Schumacher JD|titre=Evidence for a substantial increase in gelatinous zooplankton in the Bering Sea, with possible links to climate change|journal=Fisheries Oceanography|date=1999|vol=8|passage=296–306|url=http://www.pmel.noaa.gov/np/pages/inter-agency/brodeur_jellyfish.pdf|format=pdf}}</ref>. Cette idée n'était cependant pas encore étayée par de véritables preuves scientifique<ref name="The secret lives of jellyfish"/>. <br />Le biologiste marin Luis Cardona de l'Université de Barcelone, intrigué par les pullulations récentes de ''Pelagia de noctiluca'' a eu l'idée d'utiliser l'[[analyse isotopique]] (isotopes du carbone et l'azote) pour étudier le régime alimentaire de 20 espèces de prédateurs et de 13 proies potentielles : il a été surpris de constater que {{Citation|les méduses jouent un rôle majeur dans le régime alimentaire du thon rouge (''[[Thunnus thynnus]]''), de la La Thonine commune (''[[Euthynnus alletteratus]]'') et du [[marlin]] ''[[Tetrapturus belone]]''<ref>{{article|auteurs=L. Cardona, I. Álvarez de Quevedo, A. Borrell et A. Aguilar|titre=Massive Consumption of Gelatinous Plankton by Mediterranean Apex Predators|journal=[[PLoS ONE]]|date=2012|7, e31329|url=http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0031329}}</ref>. Et dans le cas des thons rouges juvéniles, les méduses et d'autres animaux gélatineux (ex [[Cténophore]]s) représentaient jusqu'à 80% de l'apport alimentaire total}}. Pour le « [[Thunnus thynnus|thon rouge]] » juvénile, les méduses et d'autres organismes gélatineux pourraient être les proies le plus importantes<ref name="The secret lives of jellyfish"/>. Toutes ces espèces sont cependant victimes de surpêche dans la mer [[Méditerranée]]. |

||

L'Homme peut aussi être qualifié de prédateur, étant donné qu'elle est consommée en [[Asie]] (en [[République populaire de Chine|Chine]], au [[Japon]] ou encore en [[Corée]]). |

L'Homme peut aussi être qualifié de prédateur, étant donné qu'elle est consommée en [[Asie]] (en [[République populaire de Chine|Chine]], au [[Japon]] ou encore en [[Corée]]). |

||

| Ligne 152 : | Ligne 152 : | ||

Le phénomène de mortalité massive de méduses est saisonnier, apparaissant surtout après des périodes de fort [[upwelling]] et/ou la formation de [[blooms planctoniques]] de printemps en zones tempérées et subpolaires ; et en fin de printemps et début d'été. |

Le phénomène de mortalité massive de méduses est saisonnier, apparaissant surtout après des périodes de fort [[upwelling]] et/ou la formation de [[blooms planctoniques]] de printemps en zones tempérées et subpolaires ; et en fin de printemps et début d'été. |

||

Andrew Sweetman<ref>[https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Sweetman2 Andrew Sweetman], biologiste à l'Institut international de recherche de Stavanger (Norvège)</ref> a récemment montré que les pullulations de ces méduses sont suivies par des pluies de cadavres (''{{Citation|jelly-falls}}'') qui vont enrichir les fonds marins. En novembre 2010 il a utilisé une plate-forme dotée d'une caméra immergée à 400 mètres de fond dans le fjord de Lurefjorden (sud-ouest de la Norvège) pour voir in situ ce que devenaient les cadavres des 50 000 tonnes de méduses estimées présentes dans ce fjord lors de leurs pullulations<ref> |

Andrew Sweetman<ref>[https://www.researchgate.net/profile/Andrew_Sweetman2 Andrew Sweetman], biologiste à l'Institut international de recherche de Stavanger (Norvège)</ref> a récemment montré que les pullulations de ces méduses sont suivies par des pluies de cadavres (''{{Citation|jelly-falls}}'') qui vont enrichir les fonds marins. En novembre 2010 il a utilisé une plate-forme dotée d'une caméra immergée à 400 mètres de fond dans le fjord de Lurefjorden (sud-ouest de la Norvège) pour voir in situ ce que devenaient les cadavres des 50 000 tonnes de méduses estimées présentes dans ce fjord lors de leurs pullulations<ref>{{article|auteurs=A.K. Sweetman et A. Chapman|titre=First observations of jelly-falls at the seafloor in a deep-sea fjord|journal=Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers|date=décembre 2011|vol=58|no=12|passage=1206-1211|doi=10.1016/j.dsr.2011.08.006}}</ref> car des observations antérieures laissaient penser qu'elles pouvaient contribuer aux [[zones mortes]] (conditions anoxiques et toxiques notamment observées en Baltique), mais Sweetman a montré que dans ce fjord au moins, des charognards consommaient rapidement les méduses mortes, avant qu'elles n'aient le temps de se décomposer sur le fond, tout en augmentant de 160% environ l'azote biodisponible pour les espèces vivant au fond (sur 218 photos prises au hasard sur le fond, seules 5 montraient un cadavre de méduse, mais les crustacés ([[caridea]]) étaient significativement plus abondants sur les photos montrant l'un de ces cadavres). <br />Des ROV ont permis des observations similaires encore plus profondément dans l'océan Pacifique, confirmant que contrairement à une idée reçue, la méduse ne constitue pas une impasse dans le [[réseau trophique]]. L'auteur a ensuite cherché à mieux mesurer l'importance de ce transfert et conclut avec ses collègues en 2012<ref name=Lebrato2012>{{article|auteurs=Lebrato, M., Pitt, K. A., Sweetman, A. K., Jones, D. O., Cartes, J. E., Oschlies, A., ... & Lloris, D.|titre=Jelly-falls historic and recent observations: a review to drive future research directions|journal=Hydrobiologia|date=juillet 2012|vol=690|no=1|passage=227-245|url=https://www.researchgate.net/publication/230584309_Jelly-falls_historic_and_recent_observations_A_review_to_drive_future_research_directions}}</ref> que ce transfert pourrait ''{{Citation|fournir une "compensation naturelle" aux pertes prévues de matière organique pélagique (MOP) en ce qui concerne l'alimentation des écosystèmes benthiques}}''<ref name=Lebrato2012/>. Des caméras immergées en mer profonde norvégienne, appâtées avec un cadavre de méduse ont filmé jusqu'à un millier environ de nécrophages attirés par le cadavre (soit l'équivalent de ce qu’attirerait un poisson mort de poids similaire et ce sont les mêmes nécrophages : [[Myxine|myxine atlantique]], crabes de la famille des [[Galatheidae]], crevettes décapodes et crustacés [[amphipode]]s comme des Lyssianasidae)<ref name="Sweetman2014" /> ; chaque méduse morte était entièrement consommée en moyenne en 2 heures et demie<ref name=Sweetman2014>{{Article|langue=en|prénom1=Andrew K. |nom1=Sweetman |prénom2=Craig R. |nom2=Smith |prénom3=Trine|nom3=Dale |prénom4=Daniel O. B. |nom4=Jones |titre={{lang|en|Rapid scavenging of jellyfish carcasses reveals the importance of gelatinous material to deep-sea food webs}} |périodique=Proceedings of the Royal Society B |date=15/10/2014|doi=10.1098/rspb.2014.2210}}</ref>. |

||

== Les méduses et l'homme == |

== Les méduses et l'homme == |

||

=== Consommation humaine === |

=== Consommation humaine === |

||

[[Fichier:Jellyfish sesame oil and chili sauce.jpg|thumb|Salade de méduse avec du piment et de l'[[huile de soja]].]] |

[[Fichier:Jellyfish sesame oil and chili sauce.jpg|thumb|Salade de méduse avec du piment et de l'[[huile de soja]].]] |

||

Une douzaine d'espèces de méduses sont consommées séchées en [[Asie]], en particulier au [[Japon]] (kurage), notamment coupées en lamelles sous forme de salades, la principale espèce consommée lors des repas de gala en Asie étant ''[[Rhopilema esculentum]]'' . Chaque année, les Japonais en consomment environ {{unité|13|tonnes}}<ref> |

Une douzaine d'espèces de méduses sont consommées séchées en [[Asie]], en particulier au [[Japon]] (kurage), notamment coupées en lamelles sous forme de salades, la principale espèce consommée lors des repas de gala en Asie étant ''[[Rhopilema esculentum]]'' . Chaque année, les Japonais en consomment environ {{unité|13|tonnes}}<ref>{{article|titre=L'été mystérieux à méduses|journal=[[L'Humanité]]|date=25 août 1998|url=http://www.humanite.fr/node/189834}} et Le Point {{Date|31|janvier|2008}} p.63</ref>. En [[Chine]], qui en fait des élevages, en [[Corée]], en [[Thaïlande]] et en [[Malaisie]], les méduses sont également consommées séchées, notamment sous forme de [[brochettes]]. Leur intérêt nutritif est relativement limité puisqu'elles sont composées à plus de 98% d'eau, mais les 2% de chair restants contiennent des protéines et des glucides<ref>{{article|titre=Manger des méduses : une recommandation de l'ONU|journal=[[Terrafemina]]|date=8 juin 2013|url=http://www.terrafemina.com/forme/nutrition/articles/26518-manger-des-meduses-une-recommandation-de-lonu.html}}</ref>. |

||

La surpêche ou la disparition des espèces prédatrices des méduses (thons, harengs, anchois, tortues)<ref>{{Article|langue=en| |

La surpêche ou la disparition des espèces prédatrices des méduses (thons, harengs, anchois, tortues)<ref>{{Article|langue=en|auteur1=J.P. Roux|auteur2=C.D. van der Lingen|auteur3=M.J. Gibbons|auteur4=N.E. Moroff|auteur5=L.J. Shannon|auteur6=A.D.M. Smith|auteur7=P. Cury|titre=Jellyfication of Marine Ecosystems as a Likely Consequence of Overfishing Small Pelagic Fishes: Lessons from the Benguela|périodique=Bulletin of Marine Science|date=01/01/2013|vol=89|no=1|pages=249-284|doi=10.5343/bms.2011.1145}}</ref>, la [[Halieutique|disparition de leurs concurrentes]] comme les sardines, qui augmentent la quantité de nourriture disponible, « la destruction des fonds marins par les chalutiers qui favorise leur reproduction, le réchauffement des eaux, et l'eutrophisation des milieux côtiers » stimulent leur prolifération, au point que les chercheurs [[Philippe Cury]] et [[Daniel Pauly]] font la conjecture provocante qu'« il nous faudra nous contenter de manger des méduses ! »<ref>{{ouvrage|auteur=Philippe Cury et Daniel Pauly|titre=Mange tes méduses !|éditeur=Éditions Odile Jacob|date=2013|pages totales=224|isbn=9782738129123|lire en ligne=}}</ref>. |

||

=== Toxicité === |

=== Toxicité === |

||

Les méduses piquent leur proie en utilisant leurs tentacules extensibles qui portent par millions des [[nématocyste]]s groupés en batteries urticantes qui injectent du [[venin]] en provoquant de multiples micro-piqûres. Parfois, ces cellules urticantes sont réparties sur tout le corps, comme pour l'espèce ''[[Carukia barnesi]]'' extrêmement venimeuse<ref>{{ouvrage|auteur=Frédéric Lewino|titre=Tuez-vous les uns les autres. La vie et la mort chez nos amies les bêtes|éditeur=Grasset|date=2007|passage=178|isbn=|lire en ligne=}}</ref>. |

Les méduses piquent leur proie en utilisant leurs tentacules extensibles qui portent par millions des [[nématocyste]]s groupés en batteries urticantes qui injectent du [[venin]] en provoquant de multiples micro-piqûres. Parfois, ces cellules urticantes sont réparties sur tout le corps, comme pour l'espèce ''[[Carukia barnesi]]'' extrêmement venimeuse<ref>{{ouvrage|auteur=Frédéric Lewino|titre=Tuez-vous les uns les autres. La vie et la mort chez nos amies les bêtes|éditeur=Grasset|date=2007|passage=178|isbn=|lire en ligne=}}</ref>. |

||

Les effets de piqûres des méduses venimeuses vont d'un simple picotement sur la peau à des crampes musculaires, des vomissements, des œdèmes pulmonaires, des troubles cardiaques et de l'hypertension. Le contenu d'environ {{formatnum:200000}} nématocystes suffit pour tuer un rat de {{Unité|194|g}} ; celui de {{formatnum:35000}} nématocystes tue une souris de {{Unité|28|g}}<ref>{{ouvrage|auteur=Pierre Paul Grassé|titre=Traité de zoologie|éditeur=Masson|date=1993|passage=915|isbn=|lire en ligne=}}</ref>. Les méduses provoquent 15 à 30 fois plus de morts humaines chaque année (principalement les [[cubozoaire]]s et en premier lieu la ''[[Chironex fleckeri|Chironex]]'') que toutes celles issues d'attaques non provoquées de requins dans le monde (parmi les quelques dizaines d'attaques de requins recensées tous les ans, seules quatre ou cinq sont mortelles)<ref>{{Article|langue=en|auteur=Peter J. Fenner |

Les effets de piqûres des méduses venimeuses vont d'un simple picotement sur la peau à des crampes musculaires, des vomissements, des œdèmes pulmonaires, des troubles cardiaques et de l'hypertension. Le contenu d'environ {{formatnum:200000}} nématocystes suffit pour tuer un rat de {{Unité|194|g}} ; celui de {{formatnum:35000}} nématocystes tue une souris de {{Unité|28|g}}<ref>{{ouvrage|auteur=Pierre Paul Grassé|titre=Traité de zoologie|éditeur=Masson|date=1993|passage=915|isbn=|lire en ligne=}}</ref>. Les méduses provoquent 15 à 30 fois plus de morts humaines chaque année (principalement les [[cubozoaire]]s et en premier lieu la ''[[Chironex fleckeri|Chironex]]'') que toutes celles issues d'attaques non provoquées de requins dans le monde (parmi les quelques dizaines d'attaques de requins recensées tous les ans, seules quatre ou cinq sont mortelles)<ref>{{Article|langue=en|auteur=Peter J. Fenner et John A. Williams|titre=Worldwide deaths and severe envenomations from jellyfish stings|périodique=The Australian Medical Journal|date=1996|vol=165|pages=658-666|PMID=8985452}}</ref>. |

||

== Divers == |

== Divers == |

||

Version du 30 août 2016 à 12:27

l'appellation « Méduse » s'applique en français à plusieurs taxons distincts.

Taxons concernés

Le terme méduse est un nom vernaculaire désignant les formes libres de nombreux groupes de cnidaires et qui s'opposent donc aux formes polypes, sessiles. Les méduses sont généralement des prédatrices, elles paralysent leurs proies grâce à leurs cnidocytes et peuvent posséder des structures sensorielles très élaborées comme des ocelles, rassemblées au sein de rhopalies. Certaines méduses appartenant à la classe des Cubozoa peuvent être mortelles pour l'Homme. Dans le cycle de vie de certains groupes de cnidaires, la forme méduse peut alterner avec la phase polype, mais d'autres vivent uniquement à l'état de méduse. Bien qu'on les retrouve principalement dans les eaux salées, il est possible d'observer certains types de méduses en eau douce.

Il existe environ 1 500 espèces de méduses répertoriées au début du XXIe siècle, essentiellement des hydroméduses[1]. Les méduses sont par ailleurs considérées - au vu des résultats récents de phylogénie moléculaire - comme un caractère propre à l'un des deux groupes de cnidaires, appelé en conséquence Medusozoa (composé des classes : Cubozoa, Scyphozoa et Hydrozoa). L'autre groupe étant celui des Anthozoa[2]. Cependant l'origine évolutive exacte de la forme méduse est encore mal comprise.

Histoire

Les méduses sont apparues sur Terre il y a environ 650 millions d'années pendant l'Édiacarien et figurent probablement parmi les premiers métazoaires.

Réaumur qui étudiait la Rhizostoma bleue sur les côtes de La Rochelle l'appelle « gelée de mer » en 1710, d'où le terme anglais de jellyfish (littéralement « poisson-gelée ») pour désigner l'ensemble des méduses[3]. C'est Linné qui le premier leur assigne le nom de méduse alors que ce nom mythologique avait d'abord été donné par des amateurs d'histoire naturelle à des astéries du genre Euryale[4]. Le savant suédois leur donne ce nom à cause de leurs tentacules qui lui faisaient penser aux cheveux de Méduse, l'une des trois Gorgones de la mythologie grecque, n'utilisant le terme de « méduse » que pour un seul genre, classé parmi les vers, dans lequel il rangea les dix-huit espèces connues à l'époque[5].

La simplicité de sa structure proche de certaines plantes vaut à la méduse d'être appelée zoophyte (littéralement plante-animal). Dans sa première édition (1735) du Systema Naturae, Linné, en bon botaniste, place les méduses dans l'ordre des Zoophyta, désignant les tentacules comme les étamines des méduses (Stamina Medusarum), leurs bras oraux comme les pistils (Pistilla)[6]. Les méduses sont classées dans ce taxon jusqu'au XIXe siècle, comme le montre la collection du Règne animal de Georges Cuvier en 1817[7].

Les naturalistes François Péron et de Charles Alexandre Lesueur dénombrent jusqu'à 70 espèces différentes de méduses à la suite de l'expédition Baudin dans les Terres australes, Péron attribuant à ces spécimens des noms gravitant autour des Gorgones : ses Phorcynia et ses Cetosia sont dédiées au parents des Gorgones ; les rayons dorés de Chrysaora rappellent l'épée d'or de Chrysaor, fils de Poséidon et de Méduse ; les six tentacules de Geryonia évoquent les six bras du géant Géryon, fils de Chrysaor[8]. La monographie ultérieure de ces deux naturalistes décrit 122 espèces de méduses qu'ils partagent en 39 genres[9].

Description

Le terme « méduse » s'applique généralement au stade pélagique de nombreux groupes de cnidaires, qui pour des raisons essentiellement de convergence évolutive ont développé une forme de cloche contractile, avec une bouche en position inféro-centrale, entourée de bras servant à capturer la nourriture. Sur cette base, une grande complexité de formes a évolué, impliquant également le ratio entre les stades planctonique et benthique.

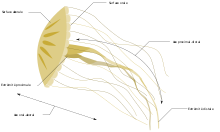

Une méduse « classique » (scyphozoaire) est essentiellement formée d'une ombrelle qui comprend une sous-ombrelle et une ex-ombrelle, de tentacules et d'un axe vertical (manubrium), sorte de trompe pendant sous la cavité sous-ombrellaire et à l'extrémité duquel se trouve la cavité buccale parfois bordée d'appendices (appelés bras buccaux ou bras oraux) recueillant le plancton ou necton. La plus grande méduse connue est Cyanea capillata : son ombrelle a un diamètre de 50 cm à 2,50 m qui héberge souvent de jeunes poissons à l'abri de ses 800 fins tentacules pouvant mesurer 40 m de long[10].

Le poids de leur corps est généralement composé de 98 % d'eau et de 2 % de matières sèches[N 1] (contre 63 % d'eau pour le corps humain)[11], cette composition variant en fonction de l'espèce et de la salinité du milieu. Ainsi Aurelia aurita contient de 95,3 à 95,8 % d'eau en Méditerranée, 97,9 % dans la mer du Nord et 98,2 % en mer Baltique[12]. Le corps mou des méduses est constitué d'une substance gélatineuse, la mésoglée, qui contient, outre ses 98 % d'eau, du collagène (similaire au collagène humain[N 2]), des cellules totipotentes indifférenciées qui se transforment pour reconstituer un tissu lésé[13].

Leur masse gélatineuse a une densité d’eau voisine de celle de l’eau de mer, ce qui explique que la majorité des méduses se maintiennent en équilibre dans la couche d'eau superficielle de la zone littorale, bien que certaines se rencontrent à plus de 1 500 m de profondeur, telle Tiburonia granrojo, espèce abyssale de Scyphoméduse découverte en 1993 en Californie[14].

La grande majorité des méduses sont marines, seules de rares espèces vivent en eau douce (environ 1 %). La plupart sont entraînées par les courants marins, faisant partie du zooplancton, à l'exception des méduses du genre Cassiopea qui se tiennent posées sur le fond, l'ombrelle retournée[15].

Les battements continus de l'ombrelle contractile permettent aux méduses de flotter et de se propulser. Les contractions des myofibrilles (cellules myoépithéliales endodermiques et ectodermiques) formant une nappe sous-ombrellaire accentuent la convexité de l'ombrelle et provoquent l'éjection d'eau. Le retour à la position de repos est passif et est dû à l'élasticité de la mésoglée. Lorsque les méduses se dirigent activement vers le fond, elle se retournent, l'ex-ombrelle vers le bas, de telle façon que l'éjection d'eau vers le haut assure la propulsion vers le bas. L'intensité du déplacement est liée à la puissance de la contraction de la sous-ombrelle et au degré d'occlusion du velum. Les vitesses obtenues par ce jet-propulsion varient généralement entre 5 et 15 cm par seconde[16].

Le système gastro-vasculaire situé dans l'épaisseur de la mésoglée est le seul véritable organe de la méduse. Les proies plus volumineuses (copépodes, poissons et leurs larves) sont piégées par les tentacules rétractiles qui acheminent cette nourriture (notion de « feeding reaction ») vers la cavité buccale. La digestion (de quelques minutes pour du microphytoplancton à quelques heures pour du macrozooplancton) se produit dans la cavité gastro-vasculaire envahie de filaments gastriques. Les produits de la digestion sont distribués à l'ensemble de l'organisme par de nombreux canaux radiaires puis par le canal circulaire. Les produits d'excrétion empruntent le trajet inverse et sont éliminés par cavité buccale sous forme de sortes de pelotes de réjection[17].

Les méduses ont une ébauche de cerveau avec des cellules nerveuses en lien avec des organes des sens[18]. Elles possèdent des statocystes, récepteurs sensibles à l'équilibre pour s'orienter dans l'eau. Leur larve appelée planula porte des cellules ciliées photoréceptrices, ce qui leur permet de se diriger par phototaxie tandis que l'adulte possède au bord des ombrelles des structures spécialisées, ocelles, yeux camérulaires au sein des rhopalies[19].

Lorsque l'environnement se dégrade, certaines méduses se fabriquent des kystes dans lesquels les tissus se désorganisent puis, lorsque les conditions environnementales s'améliorent, les kystes s'ouvrent et en l'espace d'une journée, on retrouve ces méduses qui ont régénéré leurs cellules. Certaines espèces comme Turritopsis nutricula parviennent aussi à repasser du stade de méduse à polype, la rendant potentiellement immortelle (uniquement biologiquement)[20].

Alimentation

La majorité des espèces se nourrissent de microplancton piégé par leurs tentacules marginaux ou péri-ombrellaires, filaments rétractiles attachés au bord de l'ombrelle. Certaines espèces, comme dans l'ordre des Rhizostomeae, ont des prolongements buccaux soudés sans orifice buccal distinct, l'alimentation étant réalisée au niveau de nombreux et minuscules orifices buccaux sur les bras buccaux coalescents, et se supplémentent en sucres grâce à des algues symbiotiques qui vivent dans ces bras. D'autres se nourrissent en capturant des proies plus volumineuses (copépodes, larves et œufs de poissons, poissons de quelques cm de longueur). Certaines méduses se renversent, l'ombrelle tournée vers le haut, et attendent que le plancton qui chute vers le fond tombe dans leur cavité buccale[21].

Dans leur stratégie optimale de recherche de la nourriture, les méduses pratiquent aussi bien la chasse passive que la chasse à l'affût. Ces stratégies diffèrent selon la taille et la forme de l'ombrelle, le nombre, la taille et la disposition des tentacules[22].

Reproduction

Certaines méduses peuvent bourgeonner, d'autres méduses sur le rebord de l'ombrelle mais la majorité de la reproduction asexuée est effectuée à partir du polype. Au moment de la reproduction sexuée, les méduses deviennent de véritables « gonades flottantes », toute leur alimentation étant engagée à produire ces glandes. Les cellules sexuelles sont différenciées dans les gonades qui se développent autour du manubrium chez les anthoméduses, le long des canaux radiaires chez les leptoméduses et trachyméduses, dans des poches génitales reliées à l'estomac chez les scyphoméduses. Elles libèrent dans la colonne d'eau les gamètes (spermatozoïdes pour les méduses mâles, ovules pour les femelles) qui se dispersent dans l'océan et fécondent les ovules : la fécondation est externe, à l'exception de Stygiomedusa gigantea ou d'Aurelia aurita qui sont vivipares. Une fois le reproduction assurée, les méduses meurent. Ce cycle de vie est une sémelparité qui est favorisée par la courte durée de la forme libre, ce qui peut correspondre à une stratégie énergétique spécifique[23]. En dispersant les œufs, elles contribuent à la colonisation de nouvelles aires géographiques. Le développement embryonnaire est marqué par différents stades et aboutit à la formation d'une larve ciliée, la planula. Les polypes tapissent alors le fond de l'océan. Ces polypes se développent différemment en fonction de l'espèce. Certains ne peuvent se développer qu'après un demi siècle. Plus généralement, il faut qu'un changement important intervienne (ex: changement de température, d'oxygène, coup de tonnerre) pour leur permettre de libérer les méduses ainsi formées[24].

Classification

Actuellement plus de 1 000 espèces de méduses ont été décrites dans le monde[25], dont seulement une minorité sont des méduses « vraies » (scyphozoaires), la majorité étant des cuboméduses ou des hydroméduses, plus petites et de formes moins régulières. Elles se répartissent en trois grands groupes :

- Les Cuboméduses (ou Charybdéides) : petites méduses extrêmement urticantes de forme cubique possédant quatre tentacules creux.

- Les Hydroméduses : La classe des hydroméduses regroupe les méduses autonomes qui représentent l'organisation la plus simple ; elle a été subdivisée en deux ordres :

- Les Trachyméduses : Ce sont des méduses de petite taille, mesurant quelques centimètres de diamètre. Elles sont hémisphériques ou aplaties. Le nombre de leurs tentacules varie de 8 à 32. Les trachyméduses habitent généralement en haute mer et ne sont présentes dans les zones côtières que pendant les saisons froides, amenées par les courants. L'espèce Geryonia proboscidalis peut être rencontrée en Méditerranée.

- Les Narcoméduses : leur organisation est plus complexe. Leur ombrelle est le plus souvent aplatie, lenticulaire ou discoïdale. Les narcoméduses sont peu nombreuses, mais abondantes en Méditerranée ; elles sont plus rares dans les mers tropicales et à peine représentées dans les mers froides. Leur taille varie en général de 3 à 30 mm de diamètre. Elles sont amenées près des rivages par les courants pendant la saison froide.

- Les Scyphoméduses (ou Acalèphes) : ce sont les méduses « vraies », urticantes et plus évoluées que les autres groupes. L'ombrelle est le plus souvent hémisphérique et sa musculature est bien développée. Les acalèphes sont généralement de grande taille et pélagiques. Elles appartiennent soit au plancton côtier, soit au plancton de haute mer. Les Acalèphes ont été répartis en quatre ordres :

- Les Séméostomes : méduses possédant des tentacules très urticants. Aurelia aurita est une méduse séméostome de grande taille bien connue. Pelagia noctiluca est une méduse séméostome de couleur rose chair phosphorescente.

- Les Rhizostomes : Ces méduses sont les plus évoluées. Elles se nourrissent de petits animaux planctoniques. Les Rhizostomes abondent surtout dans les mers chaudes, mais on les trouve aussi dans les mers tempérées. Elles vivent en association avec des algues symbiotiques : les zooxanthelles.

- Les Coronates : méduses dont le bord de l'ombrelle est découpé en lobes, au fond desquels sont insérés les tentacules. Les Coronates sont des espèces de haute mer des régions tropicales.

- Les Stauroméduses (ou Lucernaires) : méduses Scyphistomes n'ayant pas réalisé leur strobilation et devenues sexuées. Il s'agit d'une forme néoténique. La Lucernaire est une sorte de méduse fixée par un pédoncule. Elles sont souvent accrochés à une zostère.

Taxinomie

Le terme « méduse » est ambigu d'un point de vue scientifique : comme l'anglais jellyfish, il est parfois utilisé, au-delà du groupe des méduses « vraies » qui sont les scyphozoaires, pour désigner les stades pélagiques macroscopiques de nombreux cnidaires (cuboméduses, siphonophores...), et même des animaux gélatineux non liés aux cnidaires, comme les cténophores ou les tuniciers pélagiques[26].

Au sein des cnidaires pélagiques, la position des gonades, la nature et l'origine embryologique des organes des sens, le niveau d'implantation des tentacules, ainsi que le cnidome, sont les caractères taxonomiques majeurs chez les méduses[27].

Cette classification met en gras les groupes de cnidaires qui peuvent être dénommés « méduses », d'après World Register of Marine Species (13 janvier 2015)[28] :

- Classe Anthozoa (coraux)

- Classe Cubozoa (cuboméduses)

- ordre Carybdeida

- ordre Chirodropida

- Classe Hydrozoa (hydroméduses, siphonophores, hydres, coraux de feu...)

- sous-classe Hydroidolina

- ordre Anthoathecata (coraux de feu)

- ordre Leptothecata (leptoméduses)

- ordre Siphonophorae (siphonophores)

- sous-classe Trachylinae

- ordre Actinulida (microméduses actinulides)

- ordre Limnomedusae (limnoméduses)

- ordre Narcomedusae (narcoméduses)

- ordre Trachymedusae (trachyméduses)

- sous-classe Hydroidolina

- Classe Scyphozoa (méduses « vraies »)

- sous-classe Discomedusae

- ordre Rhizostomeae (méduses rhizostomes)

- ordre Semaeostomeae (méduses séméostomes)

- ordre Coronatae (méduses coronates)

- sous-classe Discomedusae

- Classe Staurozoa (stauroméduses)

- ordre Stauromedusae

-

Tripedalia cystophora, une cuboméduse de l'ordre des Carybdeida

-

Avispa marina, une cuboméduse de l'ordre des Chirodropida

-

Aequorea victoria, une hydroméduse de l'ordre des Leptothecata

-

Olindias formosa, une hydroméduse de l'ordre des Limnomedusae

-

Bathykorus bouilloni, une hydroméduse de l'ordre des Narcomedusae

-

Crossota sp., une hydroméduse de l'ordre des Trachymedusae

-

Phyllorhiza punctata, une méduse de l'ordre des Rhizostomeae

-

Pelagia noctiluca, une méduse de l'ordre des Semaeostomeae

-

Atolla wyvillei, une méduse de l'ordre des Coronatae

-

Haliclystus antarcticus, une stauroméduse de l'ordre des Stauromedusae.

Écologie

Dans les écosystèmes marins, et plus rarement en eau douce ou saumâtre (Craspedacusta sowerbyi ou Limnocnida tangany, première méduse d'eau douce connue[29]), les méduses jouent un rôle encore mal compris[26], mais probablement important dans la régulation des populations de poissons et de zooplancton[26], ainsi que le cycle des nutriments[26].

On observe à intervalles plus ou moins réguliers (pseudo-cycliques) des pullulations cycliques de méduses qui parfois frappent les pêcheurs et les populations côtières ; on parle alors d'année à méduses (exemple : 2008, pour le golfe du Lion selon l'IFREMER).

Prédateurs

Très souvent fuie à cause de ses cellules urticantes, la méduse a néanmoins des prédateurs, et il semble que leur nombre ait été sous-estimé, comme l'a été l'importance des méduses dans le réseau trophique marin[30],[31]. Cette sous-estimations s'explique par le fait qu'il est difficile de savoir quels animaux consomment des méduses car une fois ingérées, elles deviennent vite non-identifiables dans le tractus digestif du prédateur[26].

Quelques grands consommateurs de méduses sont depuis longtemps connus, dont la tortue Luth[32] et la tortue Caouanne (sauf au stade néritique)[33],[34]). Le poisson lune a été confirmé grand consommateur de méduses, de même - ce qui est nouveau - que les thons (Thunnus thynnus, Euthynnus alletteratus...), notamment juvéniles, et l'espadon (Xiphias gladius), qui semblent en être aussi très friands[26], ainsi que certains oiseaux de mer, aussi variés que les manchots et les albatros[26].

Ces analyses isotopiques ont montré que par contre le plancton gélatineux n'est pas mangé par le Tassergal (Pomatomus saltatrix), le Requin bleu (Prionace glauca), la Liche amie (Lichia amia), la Bonite (Sarda sarda), le Dauphin bleu et blanc (Stenella coeruleoalba) ou la tortue Caouanne (Caretta caretta) au stade néritique.

Dans une moindre mesure, des crustacés (homard par exemple[26]) et des échinodermes apprécient les cadavres de certaines espèces. Certaines espèces peuvent manger des congénères plus petits qu'elles.

Une hypothèse émise dans les années 1980-1990 est que les pullulations de méduses de plus en plus fréquentes et intenses pourraient être dues à l'Homme[35], et en particulier à une régréssion de leurs prédateurs en raison de la surpêche de ces derniers[36],[37], et que sans le retour de ces prédateurs[38], l'océan risquait d'évoluer, régresser vers un écosystème primitif dominé par un « plancton gélatineux »[39], phénomène qui semble en cours et qui pourrait être exacerbé par le réchauffement climatique[40],[41]. Cette idée n'était cependant pas encore étayée par de véritables preuves scientifique[26].

Le biologiste marin Luis Cardona de l'Université de Barcelone, intrigué par les pullulations récentes de Pelagia de noctiluca a eu l'idée d'utiliser l'analyse isotopique (isotopes du carbone et l'azote) pour étudier le régime alimentaire de 20 espèces de prédateurs et de 13 proies potentielles : il a été surpris de constater que « les méduses jouent un rôle majeur dans le régime alimentaire du thon rouge (Thunnus thynnus), de la La Thonine commune (Euthynnus alletteratus) et du marlin Tetrapturus belone[42]. Et dans le cas des thons rouges juvéniles, les méduses et d'autres animaux gélatineux (ex Cténophores) représentaient jusqu'à 80% de l'apport alimentaire total ». Pour le « thon rouge » juvénile, les méduses et d'autres organismes gélatineux pourraient être les proies le plus importantes[26]. Toutes ces espèces sont cependant victimes de surpêche dans la mer Méditerranée.

L'Homme peut aussi être qualifié de prédateur, étant donné qu'elle est consommée en Asie (en Chine, au Japon ou encore en Corée).

Pullulations

Plusieurs espèces connaissent des phénomènes de multiplication massive et cyclique connus sous le nom de pullulation de méduses, comme la célèbre Pelagia noctiluca en Méditerranée[26]. L'action humaine est évoquée pour expliquer ce phénomène, devenu beaucoup plus courant vers la fin du XXe siècle. La surpêche, le réchauffement des eaux et la pollution sont potentiellement incriminées. Ces problèmes ont en effet causé la disparition de certains prédateurs des méduses (comme les thons et les tortues marines) et semblent favoriser les pullulations. Toutefois, les différentes espèces de méduses ont différentes réponses, et on pense qu'il existe de nombreuses autres causes encore inconnues responsables de tels phénomènes.

Les conséquences de ces invasions sont diverses. Elles peuvent poser problème pour la baignade, la plongée sous-marine, plus rarement le refroidissement des centrales nucléaires ou certaines industries nécessitant de pomper de l'eau de mer comme les usines de désalinisation. Les méduses urticantes peuvent aussi perturber les piscicultures marines. Ces pullulations peuvent générer des coûts économiques et sociaux importants.

Nécromasse

Les méduses joueraient aussi un rôle très important de transferts biogéochimiques et écologiques d'éléments nutritifs (azote et carbone principalement) de l'océan superficiel vers le benthos de l'océan profond[43], y compris en climat froid (par exemple avec les millions de cadavres de la méduse Periphylla periphylla qui pullule régulièrement dans certains fjords)[26].

Le phénomène de mortalité massive de méduses est saisonnier, apparaissant surtout après des périodes de fort upwelling et/ou la formation de blooms planctoniques de printemps en zones tempérées et subpolaires ; et en fin de printemps et début d'été.

Andrew Sweetman[44] a récemment montré que les pullulations de ces méduses sont suivies par des pluies de cadavres (« jelly-falls ») qui vont enrichir les fonds marins. En novembre 2010 il a utilisé une plate-forme dotée d'une caméra immergée à 400 mètres de fond dans le fjord de Lurefjorden (sud-ouest de la Norvège) pour voir in situ ce que devenaient les cadavres des 50 000 tonnes de méduses estimées présentes dans ce fjord lors de leurs pullulations[45] car des observations antérieures laissaient penser qu'elles pouvaient contribuer aux zones mortes (conditions anoxiques et toxiques notamment observées en Baltique), mais Sweetman a montré que dans ce fjord au moins, des charognards consommaient rapidement les méduses mortes, avant qu'elles n'aient le temps de se décomposer sur le fond, tout en augmentant de 160% environ l'azote biodisponible pour les espèces vivant au fond (sur 218 photos prises au hasard sur le fond, seules 5 montraient un cadavre de méduse, mais les crustacés (caridea) étaient significativement plus abondants sur les photos montrant l'un de ces cadavres).

Des ROV ont permis des observations similaires encore plus profondément dans l'océan Pacifique, confirmant que contrairement à une idée reçue, la méduse ne constitue pas une impasse dans le réseau trophique. L'auteur a ensuite cherché à mieux mesurer l'importance de ce transfert et conclut avec ses collègues en 2012[46] que ce transfert pourrait « fournir une "compensation naturelle" aux pertes prévues de matière organique pélagique (MOP) en ce qui concerne l'alimentation des écosystèmes benthiques »[46]. Des caméras immergées en mer profonde norvégienne, appâtées avec un cadavre de méduse ont filmé jusqu'à un millier environ de nécrophages attirés par le cadavre (soit l'équivalent de ce qu’attirerait un poisson mort de poids similaire et ce sont les mêmes nécrophages : myxine atlantique, crabes de la famille des Galatheidae, crevettes décapodes et crustacés amphipodes comme des Lyssianasidae)[43] ; chaque méduse morte était entièrement consommée en moyenne en 2 heures et demie[43].

Les méduses et l'homme

Consommation humaine

Une douzaine d'espèces de méduses sont consommées séchées en Asie, en particulier au Japon (kurage), notamment coupées en lamelles sous forme de salades, la principale espèce consommée lors des repas de gala en Asie étant Rhopilema esculentum . Chaque année, les Japonais en consomment environ 13 tonnes[47]. En Chine, qui en fait des élevages, en Corée, en Thaïlande et en Malaisie, les méduses sont également consommées séchées, notamment sous forme de brochettes. Leur intérêt nutritif est relativement limité puisqu'elles sont composées à plus de 98% d'eau, mais les 2% de chair restants contiennent des protéines et des glucides[48].

La surpêche ou la disparition des espèces prédatrices des méduses (thons, harengs, anchois, tortues)[49], la disparition de leurs concurrentes comme les sardines, qui augmentent la quantité de nourriture disponible, « la destruction des fonds marins par les chalutiers qui favorise leur reproduction, le réchauffement des eaux, et l'eutrophisation des milieux côtiers » stimulent leur prolifération, au point que les chercheurs Philippe Cury et Daniel Pauly font la conjecture provocante qu'« il nous faudra nous contenter de manger des méduses ! »[50].

Toxicité

Les méduses piquent leur proie en utilisant leurs tentacules extensibles qui portent par millions des nématocystes groupés en batteries urticantes qui injectent du venin en provoquant de multiples micro-piqûres. Parfois, ces cellules urticantes sont réparties sur tout le corps, comme pour l'espèce Carukia barnesi extrêmement venimeuse[51].

Les effets de piqûres des méduses venimeuses vont d'un simple picotement sur la peau à des crampes musculaires, des vomissements, des œdèmes pulmonaires, des troubles cardiaques et de l'hypertension. Le contenu d'environ 200 000 nématocystes suffit pour tuer un rat de 194 g ; celui de 35 000 nématocystes tue une souris de 28 g[52]. Les méduses provoquent 15 à 30 fois plus de morts humaines chaque année (principalement les cubozoaires et en premier lieu la Chironex) que toutes celles issues d'attaques non provoquées de requins dans le monde (parmi les quelques dizaines d'attaques de requins recensées tous les ans, seules quatre ou cinq sont mortelles)[53].

Divers

- En astronomie, le rémanent de supernova IC 443, issu de l'explosion d'une étoile massive, est composé de deux lobes dont l'un est plus brillant avec un bord bien délimité et l'autre plus diffus et de structure plus filamentaire, le tout évoquant une méduse. Pour cette raison, cet objet est parfois appelé « Nébuleuse de la Méduse ».

- Une méduse de la classe des hydrozoaires, Turritopsis nutricula, est considérée comme un possible exemple d'immortalité : découverte par des chercheurs en biologie de l’université de Lecce, mesurant à peine 4 ou 5 mm et originaire de la mer des Caraïbes, elle serait biologiquement immortelle : elle serait en effet capable d’inverser son processus de vieillissement ("vieillir" puis "rajeunir") en contrôlant notamment les mécanismes d'apoptose de ses cellules.

- Dans le dessin animé Bob l'éponge, Bob consomme régulièrement de la confiture de méduse qu'il obtient après avoir trait celles-ci. Il se livre également à la chasse à la méduse, proche de la chasse aux papillons chez les êtres humains.

- Le groupe d’hacktivistes Telecomix utilise souvent la méduse comme symbole et icône.

Bibliographie

- De Rüdiger Wehner, Walter Gehring : Biologie et physiologie animales. Bases moléculaires, cellulaires, anatomiques et fonctionnelles. (traduit par Christiane Élisabeth Meyer). Publié 1999 par "De Boeck Université", 864 pages (ISBN 2744500097) « L'originalité de cet ouvrage est de présenter les fondements de la biologie et de la physiologie animales comparées mais aussi de rendre compte des données les plus récentes dans ces domaines » (NDE).

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

- (en) Synopsis des méduses du monde entier, National Marine Biological Library

- Schéma détaillé d'une méduse

- Cycle vital d'une méduse

Notes et références

- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Jellyfish » (voir la liste des auteurs).

Notes

- Essentiellement des protéines.

- D'où son utilisation dans les crèmes anti-rides, comme cicatrisant ou reconstitution de fausses peaux.

Références

- (en) A.C. Marques, A. G. Collins, « Cladistic analysis of Medusozoa and cnidarian evolution », Invertebrate Biology, vol. 123, no 1, , p. 23–42 (DOI 10.1111/j.1744-7410.2004.tb00139.x)

- Collins AG, Schuchert P, Marques AC, Jankowski T, Medina M, Schierwater B., « Medusozoan phylogeny and character evolution clarified by new large and small subunit rDNA data and an assessment of the utility of phylogenetic mixture models », Syst Biol., vol. 55, , p. 97-115 (lire en ligne [PDF])

- Charles d'Orbigny, Dictionnaire universel d'histoire naturelle, servant de complément aux œuvres de Buffon, de G. Cuvier, au encyclopédies, aux anciens dictionnaires scientifiques, Martinet et Compagnie, , p. 615

- Eustache Marie Pierre Marc Antoine Courtin, Encyclopédie moderne, ou dictionnaire abrégé des sciences, des lettres et des arts, Bureau de l'Encyclopédie, , p. 26

- Méduse, sur Larousse.fr

- Jacqueline Goy, Les Méduses de François Péron et de Charles-Alexandre Lesueur. Un autre regard sur l'expédition Baudin, Comité des travaux historiques et scientifique, , p. 74-97

- Georges Cuvier, Les zoophytes, les tables et les planches, Chez Deterville, , p. 54

- Jacqueline Goy, Les Méduses de François Péron et de Charles-Alexandre Lesueur. Un autre regard sur l'expédition Baudin, Comité des travaux historiques et scientifique, , p. 74-77

- F. Péron et C. A. Lesueur, Tableau des caractères génériques et spécifiques de toutes les espèces de méduses connues jusqu’à ce jour, Annales du muséum d’histoire naturelle, t.14, 1810, p. 325-366

- Jacqueline Goy, Anne Toulemont, Méduses, Musée océanographique, , p. 74

- Catherine Desassis, Hélène Labousset-Piquet, Biologie fondamentale et génétique, Elsevier Masson, , p. 2

- Pierre Paul Grassé, Traité de zoologie, Masson, , p. 746.

- Jacqueline Goy, « Les paradoxes des méduses », Pour la Science, no 299, , p. 39.

- Claire Nouvian, Abysses, Fayard, , 202 sur 256.

- Dominique Doumenc, Pierre-Paul Grassé, Jean Bouillon, Traité de zoologie, Masson, , p. 858.

- Raymond Gilles, Physiologie animale, De Boeck Supérieur, , p. 340.

- Jacqueline Goy, Anne Toulemont, Méduses, Musée océanographique, , p. 10.

- Rüdiger Wehner, Walter Gehring, Biologie et physiologie animales : bases moléculaires, cellulaires, anatomiques et fonctionnelles, De Boeck Supérieur, , p. 636-638.

- Stéphane Tanzarella, Perception et communication chez les animaux, De Boeck Supérieur, , p. 163-164.

- (en) Stefano Piraino, Ferdinando Boero, Brigitte Aeschbach et Volker Schmid, « Reversing the Life Cycle: Medusae Transforming into Polyps and Cell Transdifferentiation in Turritopsis nutricula (Cnidaria, Hydrozoa) », Biological Bulletin, vol. 190, no 3, , p. 302 (DOI 10.2307/1543022, lire en ligne).

- François Ramade, Dictionnaire encyclopédique des sciences de la nature et de la biodiversité, Dunod, , p. 577

- (en) John H. Costello1,; Sean P. Colin, John O. Dabiri, « Medusan morphospace: phylogenetic constraints, biomechanical solutions, and ecological consequences », Invertebrate Biology, vol. 127, no 3, , p. 265–290 (DOI 10.1111/j.1744-7410.2008.00126.x, lire en ligne [PDF])

- Jacqueline Goy, Anne Toulemont, Méduses, Musée océanographique, , p. 40

- Jacques Ruffié, Le sexe et la mort, Odile Jacob, , p. 48-49

- Jacqueline Goy, Anne Toulemont, Méduses, Musée océanographique, , p. 98

- (en) Garry Hamilton, « The secret lives of jellyfish », Nature.com, (lire en ligne).

- Pierre Paul Grassé, Traité de zoologie. Anatomie, systématique biologie, Masson, , p. 272

- World Register of Marine Species, consulté le 13 janvier 2015

- (en) Bryan Robert Davies, F. Gasse, African Wetlands and Shallow Water, IRD Editions, , p. 165

- « Fish predation on neritic ctenophores from the Argentine continental shelf: a neglected food resource ? », Fisheries Research, vol. 27, , p. 69–79 (DOI 10.1016/0165-7836(95)00459-9)

- Pauly D, Graham WM, Libralato S, Morissette L, Palomares MLD, « Jellyfish in ecosystems, online databases, and ecosystem models », Hydrobiologia, vol. 616, , p. 67–85 (lire en ligne [PDF])

- K.A. Bjorndal, « Foraging ecology and nutrition of sea turtles », dans The Biology of Sea Turtles, édité par Peter L. Lutz et John A. Musick, (lire en ligne), p. 199–232

- Tomás J, Aznar FJ, Raga JA, « Feeding ecology of the loggerhead turtle Caretta caretta in the western Mediterranean », J Zool Lond, vol. 255, , p. 525–532 (lire en ligne)

- Revelles M, Cardona L, Aguilar A, Fernández G, « The diet of pelagic loggerhead sea turtles (Caretta caretta) of the Balearic archipelago (western Mediterranean): relevance of long-line baits », J Mar Biol Ass UK, vol. 87, , p. 805–813 (lire en ligne)

- Purcell JE, Shin-ichi U, Wen-Tseng L, « Anthropogenic causes of jellyfish blooms and their direct consequences for humans: a review », Mar Ecol Prog Ser, vol. 350, , p. 153–174 (lire en ligne [PDF])

- G.M. Daskalov GM, « Overfishing drives a trophic cascade in the Black Sea », Mar Ecol Prog Ser, vol. 225, , p. 53–63 (lire en ligne [PDF])

- Parsons TR (1995) The impact of industrial fisheries on the trophic structure of marine ecosystems. In: Polis GA, Winemiller KO, editors. Food Webs: Integration of Patterns and Dynamics. pp. 352–357. Chapman & Hall, New York

- Harbison GR (1993) The potential of fishes for the control of gelatinous zooplankton. 10 p. International Council for the Exploration of the Sea, CM 199, ICES

- Richardson AJ, Bakun A, Hays GC, Gibbons MJ, « The jellyfish joyride: causes, consequences and management responses to a more gelatinous future », Trends Ecol Evol, vol. 24, , p. 312–322 (lire en ligne [PDF])

- J. Goy, P. Morand et M. Etienne, « Long-term fluctuations of Pelagia noctiluca (Cnidaria, Scyphomedusa) in the western Mediterranean Sea. Prediction by climatic variables. », Deep-Sea Res, vol. 36, , p. 269–279 (lire en ligne [PDF])

- Brodeur RD, Mills CE, Overland JE, Walters GE, Schumacher JD, « Evidence for a substantial increase in gelatinous zooplankton in the Bering Sea, with possible links to climate change », Fisheries Oceanography, vol. 8, , p. 296–306 (lire en ligne [PDF])

- L. Cardona, I. Álvarez de Quevedo, A. Borrell et A. Aguilar, « Massive Consumption of Gelatinous Plankton by Mediterranean Apex Predators », PLoS ONE, (lire en ligne)

- (en) Andrew K. Sweetman, Craig R. Smith, Trine Dale et Daniel O. B. Jones, « Rapid scavenging of jellyfish carcasses reveals the importance of gelatinous material to deep-sea food webs », Proceedings of the Royal Society B, (DOI 10.1098/rspb.2014.2210)

- Andrew Sweetman, biologiste à l'Institut international de recherche de Stavanger (Norvège)

- A.K. Sweetman et A. Chapman, « First observations of jelly-falls at the seafloor in a deep-sea fjord », Deep Sea Research Part I: Oceanographic Research Papers, vol. 58, no 12, , p. 1206-1211 (DOI 10.1016/j.dsr.2011.08.006)

- Lebrato, M., Pitt, K. A., Sweetman, A. K., Jones, D. O., Cartes, J. E., Oschlies, A., ... & Lloris, D., « Jelly-falls historic and recent observations: a review to drive future research directions », Hydrobiologia, vol. 690, no 1, , p. 227-245 (lire en ligne)

- « L'été mystérieux à méduses », L'Humanité, (lire en ligne) et Le Point p.63

- « Manger des méduses : une recommandation de l'ONU », Terrafemina, (lire en ligne)

- (en) J.P. Roux, C.D. van der Lingen, M.J. Gibbons, N.E. Moroff, L.J. Shannon, A.D.M. Smith et P. Cury, « Jellyfication of Marine Ecosystems as a Likely Consequence of Overfishing Small Pelagic Fishes: Lessons from the Benguela », Bulletin of Marine Science, vol. 89, no 1, , p. 249-284 (DOI 10.5343/bms.2011.1145)

- Philippe Cury et Daniel Pauly, Mange tes méduses !, Éditions Odile Jacob, , 224 p. (ISBN 9782738129123)

- Frédéric Lewino, Tuez-vous les uns les autres. La vie et la mort chez nos amies les bêtes, Grasset, , p. 178

- Pierre Paul Grassé, Traité de zoologie, Masson, , p. 915

- (en) Peter J. Fenner et John A. Williams, « Worldwide deaths and severe envenomations from jellyfish stings », The Australian Medical Journal, vol. 165, , p. 658-666 (PMID 8985452)