Murlin

| Murlin | |||||

La mairie de Murlin. | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Bourgogne-Franche-Comté | ||||

| Département | Nièvre | ||||

| Arrondissement | Cosne-Cours-sur-Loire | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes Les Bertranges | ||||

| Maire Mandat |

Serge Routtier 2020-2026 |

||||

| Code postal | 58700 | ||||

| Code commune | 58186 | ||||

| Démographie | |||||

| Population municipale |

57 hab. (2021 |

||||

| Densité | 3,8 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 12′ 16″ nord, 3° 10′ 53″ est | ||||

| Altitude | Min. 211 m Max. 307 m |

||||

| Superficie | 15,09 km2 | ||||

| Type | Commune rurale | ||||

| Aire d'attraction | Nevers (commune de la couronne) |

||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Charité-sur-Loire | ||||

| Législatives | Première circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : France

Géolocalisation sur la carte : Nièvre

Géolocalisation sur la carte : Bourgogne-Franche-Comté

| |||||

| modifier |

|||||

Murlin est une commune française située dans le département de la Nièvre, en région Bourgogne-Franche-Comté.

Géographie[modifier | modifier le code]

Murlin est bâti dans la vallée du Mazou (qui prend sa source près de l'église) et sur le versant des collines entre lesquelles coule ce ruisseau. Il est situé à 14 km de La Charité-sur-Loire, 34 km de Cosne-Cours-sur-Loire et 29 km de Nevers.

Le territoire de la commune a la forme d'un quadrilatère irrégulier ; son périmètre mesure 25 km et sa superficie est de 1 509 ha. Des collines peu élevées entourent le pays dont l'altitude varie de 235 à 307 mètres. Les terres sont argileuses et argilo-calcaires en général, douces sur certains plateaux.

Communes limitrophes[modifier | modifier le code]

|

Narcy | Chasnay | La Celle-sur-Nièvre |

|

| N | Beaumont-la-Ferrière | |||

| O Murlin E | ||||

| S | ||||

| Raveau | Saint-Aubin-les-Forges |

Hydrographie[modifier | modifier le code]

Le Mazou, ce ruisseau qui reçoit les eaux de la fontaine de Montifault, arrose quelques prairies et après avoir reçu le ruisseau de Saint-Vincent passe à Chasnay, sépare les communes de Nannay et de Narcy. À Narcy, il reçoit le ruisseau de Raveau et à Mesves, il se jette dans la Loire.

Le ruisseau de Saint-Vincent prend sa source au milieu de la forêt (arrose les prés de Saint-Vincent, Candies, les Limousins) et se réunit au Mazou à la limite de la commune.

Il alimentait, autrefois les étangs de Saint-Vincent, de Candies, de Bel Air et des Limousins, qui furent desséchés après la suppression des forges. Le dessèchement des nombreux étangs a fait disparaître les fièvres endémiques presque continuelles.

La fontaine de Saint-Vincent donne une eau pure favorable au cresson. Jadis, on s'y rendait pour la guérison des coliques.

Climat[modifier | modifier le code]

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du Centre national de la recherche scientifique s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Centre et contreforts nord du Massif Central, caractérisée par un air sec en été et un bon ensoleillement[2].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,9 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 863 mm, avec 12 jours de précipitations en janvier et 8 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique de Météo-France la plus proche, « Premery », sur la commune de Prémery à 12 km à vol d'oiseau[3], est de 11,1 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 911,1 mm. La température maximale relevée sur cette station est de 40,5 °C, atteinte le ; la température minimale est de −15,1 °C, atteinte le [Note 1],[4],[5].

Les paramètres climatiques de la commune ont été estimés pour le milieu du siècle (2041-2070) selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre à partir des nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020[6]. Ils sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[7].

Urbanisme[modifier | modifier le code]

Typologie[modifier | modifier le code]

Murlin est une commune rurale, car elle fait partie des communes peu ou très peu denses, au sens de la grille communale de densité de l'Insee[Note 2],[8],[9],[10].

Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nevers, dont elle est une commune de la couronne[Note 3]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[11],[12].

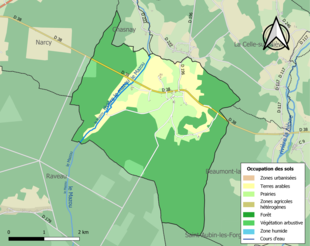

Occupation des sols[modifier | modifier le code]

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des forêts et milieux semi-naturels (69,6 % en 2018), une proportion identique à celle de 1990 (69,6 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (67,3 %), prairies (15,8 %), terres arables (14,6 %), milieux à végétation arbustive et/ou herbacée (2,3 %)[13]. L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Toponymie[modifier | modifier le code]

On relève les formes suivantes : Murlanium (pouillé d'Auxerre, 1518) et Meurlin (A.N., 1687)[14].

Histoire[modifier | modifier le code]

En 1052, on en fait une paroisse sous le nom de Murlunium, Murellanium, d'où le nom Murlin ou Meurlin, ainsi qu'on le prononce encore quelquefois.

Cette ancienne paroisse fait longtemps partie du diocèse d'Auxerre et est sous la dépendance du prieuré de La Charité-sur-Loire. À la Révolution, cette petite commune est pendant une dizaine d'années rattachée comme celles de Saint-Aubin et La Celle au canton de Beaumont-la-Ferrière et au district de La Charité. District et canton ayant été supprimés en l'an XIII, Murlin fait ensuite partie du canton de La Charité-sur-Loire et de Cosne-sur-Loire.

La commune de Murlin est divisée en sections en 1791. Le cadastre est terminé sur le terrain en 1818 et révisé en 1827. Mais, les chiffres de cette époque ont sensiblement varié par suite de démolitions, constructions, confection de routes, dessèchements d'étangs, défrichements.

Les habitants de Murlin sont longtemps, pour leurs redevances, soumis à leurs seigneurs particuliers auxquels ils doivent la corvée et la dîme. La commune fait ensuite partie de la généralité d'Orléans et de l'élection de La Charité. En 1697, Murlin est de la généralité de Bourges. Les impôts, taille et capitation, sont alors prélevés par des collecteurs nommés dans chaque commune par les habitants. Puis les rôles sont mis en adjudication et il y a un percepteur dans chaque village. En 1806, Murlin est réuni à la perception de Beaumont.

Le budget de Murlin s'élève en 1805 à 159 F pour les recettes et à une somme égale pour les dépenses.

En 1906[15], le nombre d'habitants de Murlin, qui compte 88 maisons, s'élève à 227 individus. La commune compte un instituteur, un garde champêtre, deux cantonniers, deux gardes particuliers et un garde forestier. Il y a peu de commerçants : 2 aubergistes, 1 épicier, 1 négociant et 1 représentant de commerce. Les artisans sont plus nombreux : 5 couturières, 3 charrons, 3 scieurs de long, 1 maréchal-ferrant, 1 maçon et 1 cordonnier. La profession la plus représentée est celle de bûcheron (25 individus), suivie par les domestiques de ferme (16), les propriétaires-cultivateurs (8), les propriétaires-exploitants (7), les « servantes de ferme » (5), les cultivateurs (3) et les fermiers (13). On recense également 1 facteur de bois[16], 1 vigneron et... 1 musicien[17] ! Enfin, on compte également 7 rentiers et rentières dans la commune. Au total, on relève à Murlin 25 professions différentes. On n’y trouve, selon le recensement de 1906, ni curé, ni médecin ni notaire ni sage-femme. Seules deux familles accueillent des enfants assistés de la Seine.

Seigneur[modifier | modifier le code]

- Jacques-Nicolas Colbert, prieur commendataire de l’abbaye du Bec-Hellouin, prieur de Notre-Dame de La Charité, seigneur de Dompierre-sur-Nièvre et de Murlin[18].

Industrie[modifier | modifier le code]

Il y eut jadis, sur le territoire de Murlin, plusieurs établissements métallurgiques, les uns unis par le ruisseau de Saint-Vincent, les autres par le Mazou, ce qui est attesté par de nombreuses buttes de laitier, appelées perriers.

Forges des Limousins : cette forge, la plus importante de toutes, appartenait de temps immémorial au prieuré de La Charité. Passée aux mains de l'État à la Révolution, elle fut vendue à M. Bourdier, acquéreur de la propriété des Limousins. Elle cessa de fonctionner vers 1837 et fut démolie en 1847, par Mme veuve Monteignier. En 1876, M. Berfaurt ou Perfaurt, gendre de Bourdier, propriétaire de l'ancienne forge, fit construire un bocard pour écraser le laitier. Ce bocard a également disparu en 1890. La forge des Limousins, avec sa fonderie de fer, produisait en l'an IX 3 427 myriagrammes (tonnes) de petit fer.

Politique et administration[modifier | modifier le code]

Démographie[modifier | modifier le code]

L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[19]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2005[20].

En 2021, la commune comptait 57 habitants[Note 4], en diminution de 38,04 % par rapport à 2015 (Nièvre : −4,41 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Culture locale et patrimoine[modifier | modifier le code]

Lieux et monuments[modifier | modifier le code]

- Église Saint-Martin.

- Four à pain à usage collectif, XIXe siècle.

Personnalités liées à la commune[modifier | modifier le code]

- Gaston Gauthier (1860-1911), érudit nivernais, est instituteur dans la commune d' à [23],[24].

Notes et références[modifier | modifier le code]

Notes[modifier | modifier le code]

- Les records sont établis sur la période du au .

- Selon le zonage des communes rurales et urbaines publié en novembre 2020, en application de la nouvelle définition de la ruralité validée le en comité interministériel des ruralités.

- La notion d'aire d'attraction des villes a remplacé en octobre 2020 l'ancienne notion d'aire urbaine, pour permettre des comparaisons cohérentes avec les autres pays de l'Union européenne.

- Population municipale légale en vigueur au 1er janvier 2024, millésimée 2021, définie dans les limites territoriales en vigueur au 1er janvier 2023, date de référence statistique : 1er janvier 2021.

Cartes[modifier | modifier le code]

- IGN, « Évolution comparée de l'occupation des sols de la commune sur cartes anciennes », sur remonterletemps.ign.fr (consulté le ).

Références[modifier | modifier le code]

- Daniel Joly, Thierry Brossard, Hervé Cardot, Jean Cavailhes, Mohamed Hilal et Pierre Wavresky, « Les types de climats en France, une construction spatiale », Cybergéo, revue européenne de géographie - European Journal of Geography, no 501, (DOI 10.4000/cybergeo.23155, lire en ligne, consulté le )

- « Zonages climatiques en France métropolitaine. », sur pluiesextremes.meteo.fr (consulté le ).

- « Orthodromie entre Murlin et Prémery », sur fr.distance.to (consulté le ).

- « Station Météo-France « Premery », sur la commune de Prémery - fiche climatologique - période 1991-2020. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Station Météo-France « Premery », sur la commune de Prémery - fiche de métadonnées. », sur donneespubliques.meteofrance.fr (consulté le )

- « Les nouvelles projections climatiques de référence DRIAS-2020. », sur drias-climat.fr (consulté le )

- « Climadiag Commune : diagnostiquez les enjeux climatiques de votre collectivité. », sur meteofrance.com, (consulté le )

- « Typologie urbain / rural », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Commune rurale - définition », sur le site de l’Insee (consulté le ).

- « Comprendre la grille de densité », sur www.observatoire-des-territoires.gouv.fr (consulté le ).

- « Liste des communes composant l'aire d'attraction de Nevers », sur insee.fr (consulté le ).

- Marie-Pierre de Bellefon, Pascal Eusebio, Jocelyn Forest, Olivier Pégaz-Blanc et Raymond Warnod (Insee), « En France, neuf personnes sur dix vivent dans l’aire d’attraction d’une ville », sur insee.fr, (consulté le ).

- « CORINE Land Cover (CLC) - Répartition des superficies en 15 postes d'occupation des sols (métropole). », sur le site des données et études statistiques du ministère de la Transition écologique. (consulté le )

- Georges de Soultrait, Dictionnaire topographique de la Nièvre, Paris, 1865.

- Archives départementales de la Nièvre, Recensement de 1906, 6 M 186/1.

- Personne chargée de l’achat, du transport et de la vente des coupes de bois effectuées par les bûcherons.

- Edme-Louis Picq, 45 ans, musicien, vit avec son père, bûcheron.

- Henri de Flamare, Inventaire sommaire des archives départementales antérieures à 1790, Nevers, 1891.

- L'organisation du recensement, sur insee.fr.

- Calendrier départemental des recensements, sur insee.fr.

- Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui sur le site de l'École des hautes études en sciences sociales.

- Fiches Insee - Populations légales de la commune pour les années 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021.

- Archives départementales de la Nièvre, 1 T 699.

- « Gaston Gauthier (1860-1911), érudit nivernais », Cahiers du val de Bargis, 16 juin 2012 (ISSN 2801-3816).

Voir aussi[modifier | modifier le code]

Articles connexes[modifier | modifier le code]

Liens externes[modifier | modifier le code]

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Murlin sur le site de l'Institut géographique national