Présidence de George W. Bush

43e président des États-Unis

| Type | Président des États-Unis |

|---|---|

| Résidence officielle | Maison-Blanche, Washington, D.C. |

| Système électoral | Collège électoral des États-Unis |

|---|---|

| Mode de scrutin | Suffrage universel indirect |

| Élection |

2000 2004 |

| Début du mandat | |

| Fin du mandat | |

| Durée | 8 ans |

| Nom | George W. Bush |

|---|---|

| Date de naissance | |

| Appartenance politique | Parti républicain |

| Site web | whitehouse.gov |

|---|---|

| Voir aussi | Politique aux États-Unis |

La présidence de George W. Bush débuta le , date de l'investiture de George W. Bush en tant que 43e président des États-Unis, et prit fin le . Membre du Parti républicain et fils de l'ancien président George H. W. Bush, Bush entra en fonction après avoir remporté de justesse l'élection présidentielle de 2000 face à son rival démocrate, le vice-président sortant Al Gore. Réélu quatre ans plus tard avec une avance plus confortable, il fut remplacé à l'issue de son second mandat par le démocrate Barack Obama, vainqueur du scrutin présidentiel de 2008.

La présidence de Bush fut particulièrement marquée par les attentats du 11 septembre 2001, qui bouleversèrent de fond en comble les priorités de son administration. Le Congrès approuva dans la foulée la création du Département de la Sécurité intérieure tandis que Bush déclara une guerre contre le terrorisme. Il ordonna dans ce but l'invasion de l'Afghanistan pour renverser le régime des talibans, détruire le groupe islamiste Al-Qaïda responsable des attentats et capturer son chef Oussama ben Laden. Il signa également le Patriot Act, une loi très controversée qui autorisait la surveillance des individus suspectés d'être impliqués dans des activités terroristes.

En 2003, Bush déploya l'armée américaine en Irak, dont le gouvernement dirigé par Saddam Hussein était accusé de stocker des armes de destruction massive. Toutefois, aucun arsenal de ce type ne fut découvert et l'administration Bush, qui n'avait pas non plus réussi à prouver une éventuelle collusion entre les autorités irakiennes et Al-Qaïda, fut fortement critiquée. Sur le plan intérieur, Bush baissa massivement les impôts (à hauteur de 1,3 billion de dollars) et fit voter une importante réforme de l'éducation (No Child Left Behind Act) ; il défendit en outre l'adoption de mesures socialement conservatrices comme une législation plus restrictive sur l'avortement ou encore l'accroissement du rôle des organisations religieuses en matière de charité et d'aide sociale. Toujours en 2003, il renforça le programme Medicare en autorisant la prise en charge des médicaments à destination des bénéficiaires par le gouvernement fédéral.

Au cours de son second mandat, Bush négocia de nombreux accords de libre-échange et nomma les juges John G. Roberts, Jr. et Samuel Alito à la Cour suprême. Il échoua en revanche dans ses tentatives de réforme de la Sécurité sociale et de la politique d'immigration. En Afghanistan et en Irak, la situation était loin d'être stabilisée et le président renforça considérablement le contingent militaire américain dans ce dernier pays. La réaction de son gouvernement à l'ouragan Katrina de 2005 et la polémique engendrée par le renvoi de divers procureurs firent chuter sa popularité. La fin de son mandat fut accaparée par une crise financière mondiale et une récession économique que Bush tenta de circonscrire en procédant au rachat des actifs toxiques émis par les institutions financières.

Élection présidentielle de 2000

Fils aîné de George H. W. Bush, 41e président des États-Unis, George W. Bush s'était affirmé comme un possible prétendant à la fonction suprême à la suite de son élection en tant que gouverneur du Texas en 1994. Réélu triomphalement à ce poste en 1998, il brigua l'investiture du Parti républicain en vue de l'élection présidentielle de 2000 et sa victoire aux primaires était largement considérée comme acquise. Dans les années précédentes, Bush avait rassemblé autour de lui un groupe de conseillers dont faisaient partie Lawrence B. Lindsey, un partisan de l'économie de l'offre, et Condoleeza Rice, une spécialiste de la politique étrangère[1] ; en outre, les équipes dirigées par Karl Rove et Ken Mehlman financèrent efficacement la campagne de Bush, ce qui donna à celui-ci un avantage décisif sur ses concurrents républicains[2]. Alors que certains hauts responsables du parti étaient peu enclins à affronter Bush, le sénateur de l'Arizona John McCain présenta sa candidature à laquelle se rallièrent bon nombre de modérés et de « faucons » partisans d'une ligne dure sur la scène internationale. La défaite de McCain lors de la primaire de Caroline du Sud mit cependant fin au suspens et Bush fut officiellement désigné en août comme candidat du parti lors de la convention nationale républicaine. Son colistier était l'ancien secrétaire à la Défense Dick Cheney, dont la faible popularité et la santé chancelante étaient compensés, aux yeux de Bush, par sa longue expérience du pouvoir susceptible d'en faire un partenaire de gouvernement précieux à la Maison-Blanche[1].

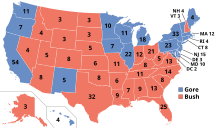

Du côté des démocrates, le président sortant Bill Clinton, ayant déjà accompli deux mandats, ne pouvait se représenter et ce fut le vice-président Al Gore qui décrocha la nomination. Tout au long de la campagne, Bush n'eut de cesse de mettre en avant sa personnalité au détriment de celle de Clinton, qui avait été sérieusement entachée par l'affaire Monica Lewinsky. Alors que le candidat républicain caracolait en tête de divers sondages effectués après le dernier débat face à Gore en octobre, la révélation par les médias de son arrestation pour conduite en état d'ivresse en 1976 fragilisa sa position. Le jour du scrutin, l'incertitude était à son comble car l'écart entre Bush et Gore était infime. La situation était particulièrement tendue en Floride où Bush ne devançait son adversaire que de quelques centaines de voix. Face à l'importance de l'enjeu — dans la mesure où le résultat de l'élection en Floride déterminerait le vainqueur à l'échelle du pays —, la Cour suprême locale ordonna un recomptage partiel. Cette décision fut toutefois annulée par la Cour suprême des États-Unis dans son arrêt Bush v. Gore, au motif qu'elle contrevenait à l'égalité devant la loi, confirmant de fait la victoire de Bush en Floride et au niveau national. Ce dernier rassembla en définitive 271 votes de grands électeurs contre 266 pour Gore, qui obtint pour sa part la majorité des suffrages populaires sur l'ensemble des États[3]. Bush fut ainsi le quatrième candidat à une élection présidentielle américaine, et le premier depuis 1888, à être proclamé vainqueur tout en étant minoritaire en nombre de voix[4]. Lors des élections législatives qui se déroulèrent à la même période, les républicains conservèrent leur majorité à la Chambre des représentants mais perdirent cinq sièges au Sénat, qui fut dorénavant composé de cinquante républicains et de cinquante démocrates[3].

Composition du gouvernement

À son arrivée au pouvoir, Bush minora l'importance du chef de cabinet de la Maison-Blanche en demandant aux hauts fonctionnaires de s'adresser directement à lui plutôt que par l'intermédiaire du chef de cabinet Andrew Card. En dehors de Bush, le vice-président Dick Cheney s'imposa comme le personnage le plus puissant de l'administration. Bush incorpora dans son entourage plusieurs de ses anciens collaborateurs du Texas, dont la conseillère auprès du président Karen Hughes, le haut conseiller Karl Rove, le conseiller juridique Alberto Gonzales et la secrétaire du personnel Harriet Miers[5]. Parmi les autres membres influents de l'équipe présidentielle figuraient Margaret Spellings en tant que conseillère sur la politique intérieure et Michael Gerson en tant que rédacteur en chef des discours, ainsi que Joshua Bolten et Joe Hagin en qualité de chefs de cabinet adjoints de la Maison Blanche[6]. Paul O'Neill, qui avait été directeur adjoint du Bureau de la gestion et du budget sous Gerald Ford, devint secrétaire au Trésor tandis que l'ancien sénateur du Missouri John Ashcroft fut nommé procureur général[7].

Étant donné la relative inexpérience de Bush dans le domaine des relations internationales, la politique étrangère des États-Unis fut, sous sa présidence, en grande partie élaborée par des hauts responsables dont plusieurs avaient auparavant servi dans l'administration de son père : ainsi du vice-président Cheney (comme secrétaire à la Défense), de la conseillère à la Sécurité nationale Condoleezza Rice (en tant que membre du Conseil de sécurité nationale) et des secrétaires adjoints Paul Wolfowitz et Richard Armitage ; le secrétaire d'État Colin Powell avait également exercé les fonctions de chef d'état-major des armées sous le mandat de Bush père de 1989 à 1993[8]. Bush fils était un admirateur de longue date du général Powell et avait d'emblée fait appel à lui pour diriger le département d'État. Le secrétaire à la Défense Donald Rumsfeld, qui avait déjà occupé ce poste sous la présidence de Gerald Ford, joua lui aussi un rôle essentiel sur toutes les questions relatives à la sécurité nationale[9]. Rumsfeld et Cheney, qui se connaissaient bien pour avoir travaillé ensemble du temps de l'administration Ford, s'affirmèrent comme les principaux architectes de la politique étrangère américaine au cours du premier mandat de Bush[10].

En fut créé le Département de la Sécurité intérieure afin d'accroître la lutte contre le terrorisme. Le premier responsable de ce ministère fut Tom Ridge en , lequel fut remplacé en 2005 par Michael Chertoff[11]. Hostile à la guerre d'Irak et aux réductions d'impôts voulues par Bush, qui risquaient selon lui d'aggraver le déficit, le secrétaire au Trésor O'Neill quitta le gouvernement et fut remplacé par John W. Snow en [12] ; quant à Powell, frustré entre autres par le déclenchement de la guerre en Irak, il démissionna à l'issue des élections de 2004[13]. Son ministère fut relevé par Condoleeza Rice qui dut abandonner son poste de conseiller à la sécurité nationale au profit de Stephen Hadley, son ancien adjoint[14]. La plupart des conseillers de Bush furent confirmés dans leurs fonctions après le scrutin de 2004 même si Spellings intégra le cabinet en tant que secrétaire à l'Éducation alors que Gonzales succéda à Ashcroft en tant que procureur général[15]. Au début de l'année 2006, Andrew Card démissionna à son tour en pleine controverse liée au rachat de ports américains par Dubai Ports World et alors que son action était de plus en plus critiquée au sein de l'administration ; il fut remplacé par Joshua Bolten[16]. Ce dernier dépouilla Karl Rove de certaines de ses attributions et persuada Henry Paulson, président de la banque Goldman Sachs, d'entrer au cabinet en qualité de secrétaire au Trésor à la place de Snow[17].

En , à la suite des élections de mi-mandat remportées par les démocrates, Donald Rumsfeld démissionna. Bush nomma alors l'ancien directeur de la CIA Robert Gates à ce poste[18]. Ces remaniements profitèrent à la secrétaire d'État Rice dont l'influence s'accrut au sein du gouvernement et qui joua un rôle central dans la formulation de la politique étrangère tout au long du second mandat de Bush[19]. À la suite des départs en 2007 de Gonzales et de Rove, dans le contexte de la polémique suscitée par le renvoi de divers procureurs, le département de la Justice fut confié à Michael Mukasey, un ancien juge fédéral[20].

Nominations judiciaires

À l'issue du scrutin présidentiel de 2004, bon nombre d'observateurs s'attendaient à ce que le juge en chef William Rehnquist, vieillissant, démissionne de la Cour suprême des États-Unis. Pour le remplacer, le vice-président Cheney et la conseillère auprès de la Maison-Blanche Harriet Miers évoquèrent les noms de deux conservateurs très respectés, John G. Roberts, Jr., juge de la cour d'appel pour le circuit du district de Columbia, et Michael Luttig, juge du quatrième circuit. En , la juge Sandra Day O'Connor annonça de manière inattendue son retrait de la Cour et Bush nomma Roberts pour combler cette vacance dès le mois suivant. Lorsque Rehnquist mourut en septembre, le président songea brièvement à élever le juge assesseur Antonin Scalia au poste de juge en chef mais se ravisa en définitive pour Roberts. La nomination de ce dernier fut confirmée au Sénat par 78 voix contre 22, l'ensemble des sénateurs républicains et une faible majorité de démocrates s'étant exprimés en sa faveur[21].

Le siège laissé par O'Connor étant de nouveau vacant, l'administration Bush souhaitait désigner une femme au sein de la Cour mais n'en trouva aucune qui satisfît à ses exigences[21]. Bush jeta finalement son dévolu sur Miers, qui n'avait jamais exercé la fonction de juge mais avait travaillé comme avocate d'entreprise et au sein du personnel de la Maison-Blanche[22]. Sa nomination se heurta immédiatement à un tir de barrage des conservateurs et des progressistes qui n'étaient pas très au clair sur ses convictions idéologiques et pointaient son manque d'expérience dans le domaine judiciaire. Le chef de la majorité au Sénat Bill Frist informa Bush que Miers ne parviendrait pas à obtenir les votes nécessaires au Sénat et celle-ci finit par retirer sa candidature. Bush se rabattit alors sur Samuel Alito qui était très populaire chez les conservateurs mais beaucoup moins chez les démocrates ; il n'en fut pas moins confirmé par 58 voix contre 42 en [21]. Dans les années qui suivirent l'entrée en fonction de Roberts et d'Alito, la Cour suprême se révéla globalement plus conservatrice qu'à l'époque de Rehnquist, notamment sous l'influence d'Alito dont le conservatisme était plus affirmé que celui d'O'Connor[23].

Politique internationale

Bush est surtout connu pour avoir déclaré la guerre mondiale contre le terrorisme en 2001, et pour son autorisation de recourir la même année à la force militaire (Autorization to Use Military Force) contre tous les peuples représentatifs non étatiques, ou aux simples citoyens[24],[25].

Le gouvernement américain apporta son soutien à Israël lors de la guerre contre le Liban de 2006, George Bush appelant lui-même à « casser les reins » du Hezbollah[26].

Législation

Principales législations adoptées

2001

2002

2003

|

2004

2005

2006

2008

|

Législation rejetéeLe président George W. Bush a opposé son veto à quatre propositions de loi :

|

Bibliographie

- Tanguy Struye de Swielande, La politique étrangère de l'administration Bush, Groupe éditorial Peter Lang, , 288 p. (ISBN 978-90-5201-070-0).

- (en) Robert Draper, Dead Certain: The Presidency of George W. Bush, Free Press, 978-0743277280.

- (en) George C. Herring, From Colony to Superpower : U.S. Foreign Relations Since 1776, New York, Oxford University Press, , 1035 p. (ISBN 978-0-19-507822-0).

- (en) James Mann, George Bush, Times Books, (ISBN 978-0805093971).

- (en) Jean E. Smith, Bush, Simon & Schuster, (ISBN 978-1476741192).

Notes et références

- Mann 2015, p. 31-37.

- Draper 2007, p. 5-6.

- Mann 2015, p. 35-42.

- (en) James Patterson, Restless Giant : The United States from Watergate to Bush v. Gore, New York, Oxford University Press, , 448 p. (ISBN 978-0-19-512216-9, lire en ligne), p. 420.

- Smith 2016, p. 152-156.

- Draper 2007, p. 94-95.

- Smith 2016, p. 134-135.

- Mann 2015, p. 53-54 ; 76-77.

- Smith 2016, p. 129-134.

- Herring 2008, p. 238-239.

- (en) Howard Ball, U.S. Homeland Security: A Reference Handbook, ABC-CLIO, , 235 p. (lire en ligne), p. 38-39 ; 85 et 89.

- Smith 2016, p. 389-390.

- Smith 2016, p. 382-383.

- Smith 2016, p. 417-418.

- Draper 2007, p. 278-280 ; 283.

- Draper 2007, p. 363-367.

- Draper 2007, p. 369-371.

- Smith 2016, p. 515-517.

- Herring 2008, p. 959.

- Smith 2016, p. 572-575.

- Smith 2016, p. 427-428 ; 445-452.

- Draper 2007, p. 343-345.

- (en) Adam Liptak, « Court Under Roberts Is Most Conservative in Decades », sur nytimes.com, The New York Times, (consulté le ).

- Brett Max Kaufman, Pourquoi le guerre contre Isis est illégal, American Civil Liberties Union, 09 février 2019.

- Jen Daskal, Après l'AUMF', Open Society Foundation, mai 2013

- Tania-Farah Saab, « Un conflit de 33 jours », sur Le Monde diplomatique,